黑龙江省佳木斯市第二中学2015-2016学年高二下学期期中考试历史试题

文档属性

| 名称 | 黑龙江省佳木斯市第二中学2015-2016学年高二下学期期中考试历史试题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 156.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-05-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

佳二中2015—2016学年度下学期期中考试

高二历史试卷

命题教师:奚洋 审题教师:史忠富

第Ⅰ卷(共70分)

一、选择题(70分,每题2分)

1.《全球通史》记载:“新皇帝……废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员”。这段材料反映的是( )

A.秦朝推行郡县制 B.西周推行分封制

C.元朝建立中书省 D.美国实行联邦制

2.认为完善的人应该具备:心地善良、知识渊博,寓于教育、崇尚理性等必要素质的古希腊思想家是( )

A.泰勒斯 B.苏格拉底 C.柏拉图 D.普罗塔哥拉

3.启蒙运动被誉为是文艺复兴的超越与发展。其“超越与发展”的主要表现不包括( )

A.以理性主义为核心 B.矛头直指封建专制制度

C.揭露批判天主教会 D.提出民主与法治的主张

4.文艺复兴时期的人文主义与古希腊人文主义相比,其主要不同是①强调人性 ②以资本主义萌芽为基础 ③本质上是资产阶级性质的 ④倡导人的发现和“解放”

A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.②③

5.“必须训示基督教徒,如果他们看见—个贫苦困难的人置之不顾,而使用自己的钱去购买赎罪券,那么他所得到的不是教皇所应许的赦罪,而是上帝的愤怒。”这段话最有可能出自( )

A.薄伽丘 B.马丁·路德 C.加尔文 D.伏尔泰

6.2008年11月,黑人后裔奥巴马在美国总统大选中获胜。这一现象可以用18世纪末的杰斐逊的话来予以诠释:“有必要吸收人民参加政府的每一个部门,只要他们胜任。这是保证长期并正直地管理国家权力的唯一方法。……对于一切人都同样严格的公平对待。”这一政治现象和政治理念应该基于( )

①人民主权说 ②三权分立说 ③因信称义论 ④天赋人权观

A、①② B、②③ C、①④ D、③④

7.18世纪的法国,越来越多的人不再盲从统治者的说教,学会了用自己的头脑思考问题。他们思考的问题与文艺复兴、宗教改革时期相比,突出表现在( )

A 批判神权统治 B. 鼓吹人性解放

C. 倡导思想自由 D. 构建理性王国

8.19世纪末,中国一位官员在出使某国后感叹,“推原其立国本末,所以持久而国势益张者,则在议政院有维持国是之义;设市长治民,有顺从民意之情,二者相持,是以君与民交相维系,迭盛迭衰,而立国千余年终以不敝,人才学问相承以起”。该官员称赞的国家是( )

美国?????B.英国??????C.法国??? D.德国

9.美国1787年宪法第十款规定任何一州都不得:“缔结任何条约,参加任何同盟或邦联;颁发捕获敌船许可状;铸造货币;发行纸币……”,1792年第十条修正案规定:“宪法未授予合众国、也未禁止各州行使的权利,由各州或其人民保留之。”这表明美国政治体制中( )

A.保障人民主权建立共和体制????????B.联邦政府加强了各州的自主权

C.立法、行政、司法分权制衡??????? D.各州和联邦政府之间分权制衡

10.对比《中华民国临时约法》和1787年《美利坚合众国宪法》,两部宪法文件实践结果差异的原因是( )

①中国封建主义根深蒂固,崇尚专制 ②美国有着民主的传统,崇尚法制

③《临时约法》忽视了人民的权利 ④1787年宪法有种族歧视的烙印

A.①③④?? ?B.①②③④?????C.①②??? ? D.①②④

11.1799年雾月政变后,在大资产阶级的支持下建立起以波拿巴为第一执政的临时执政政府,昭示了从民主共和制向军事独裁制的转变。这一转变( )

A.彻底否定了资产阶级革命的成果??????B.标志封建专制王朝的复辟

C.一定程度违背自由平等人权原则??????D.预示着法国大革命的失败

12.某位学者在研究中华民国建构国家制度的课题时,拟从各民族公民身份、代议制度和国家结构形式三个方面展开论述,你认为作者应优先选择的资料是( )

A.“三民主义”革命纲领??????????B.《中华民国临时约法》

C.《蒙古待遇条例》????????????D.革命亲历者的回忆录

13.《天朝的镜像》一书中描述:“无数中国人在1911年被革命的细菌所传染,并于一夜之间在没有具备任何新思想的情况下,变成了暴力反满和反君主政体者。革命党人发明的反满口号很快被大量中国人拾起。”这反映了辛亥革命( )

A.爆发的条件已经成熟??????????B.许多参与者具有盲目性

C.参与民众反对君主制??????????D.革命党人发动民众参与

14.“……学子激扬焚佞府,群团奋起激街巷。众工人,上阵露锋芒,春雷响。……气轩昂,誓与列强争抗。抖擞中华民众志,挫败掠者千夫莽。”这首诗,反映的历史事件是( )

戊戌变法??? B.义和团运动???C.辛亥革命???D.五四运动

15.1919年6月9日,陈独秀起草了《北京市民宣言》,提出了……保障市民集会、言论自由等“最后最低之要求”,要对北京政权予以“根本之改造”。这体现了五四运动的( )

爱国精神????B.民主精神?? C.团结精神 D.科学精神

16.“当日本企图取代欧洲在中国的位置,如夺取德国在山东的权力时,它倒提高了中国的民族主义精神。”这次“民族主义精神”高涨带来的重要影响是( )

A.结束了中国两千多年的君主专制政体

B.促成了中国新民主主义革命的崛起

C.动摇了帝国主义列强在中国的统治根基

D.取得了中国人民反侵略斗争的完全胜利

17.列宁认为:革命能够和平发展,因为武器掌握在人民手中,没有外力压制人民,因此不能采取一般的暴力方式推翻资产阶级临时政府。他提出“不给临时政府以任何支持”和“全部政 权归苏维埃”的口号,在苏维埃内部开展斗争,把小资产阶级政党排除出苏维埃,建立无产阶级专政。上述材料反映出( )

①当时俄国已经退出了帝国主义战争 ②当时苏维埃内部存在派系斗争

③当时俄国存在和平夺权的可能性 ④列宁主张用和平方式夺取政权

A.①②③????B.①②④?????C.②③④?? D.①③④

18.有评论者说“俄国的革命来的太迅速了。3月份刚刚取沙皇政府而代之的临时政府,还没有来得及品尝胜利果实就步了沙皇政府的后尘,依然没有战斗,没有遇到抵抗。”这说明被推翻的临时政府( )

A.与沙皇政府性质一样????????? B.已经失去人民的支持

C.违背历史发展的潮流????????? D.已转成帝国主义代表

19.1917年,俄国社会、经济、政治和思想发生了巨大的震荡和变化,这一年内俄国发生了两次革命,这些革命改变了俄国历史发展的方向,并对整个人类历史产生了巨大的反响。这两次革命除了各自的特色外,还有其共同之处( )

A.阶级力量对比关系????????????B.革命的主力和斗争手段

C.革命所追求的目标????????????D.革命的任务和革命动力

20.称号是一个国家特色和实力的体现,17世纪的荷兰被称为“海上马车夫”,19世纪的英国被称为“世界摆渡人”。这些称号反映出英荷两国成为当时世界的( )

工业中心? B.贸易中心????C.金融中心?? D.科技中心

21.据学者估计,在1750~1800年间,“已开发世界”(欧美地区)的人均国民生产总值与“第三世界”国家大致相当;但到1880年时,“已开发世界”国家的人均收入大约是后者的两倍,1913年,更达到3倍。造成这一变化的主要原因是( )

A.西方列强的殖民掠夺??????????B.世界市场的最终形成

C.两次工业革命的推动??????????D.欧美资本主义的确立

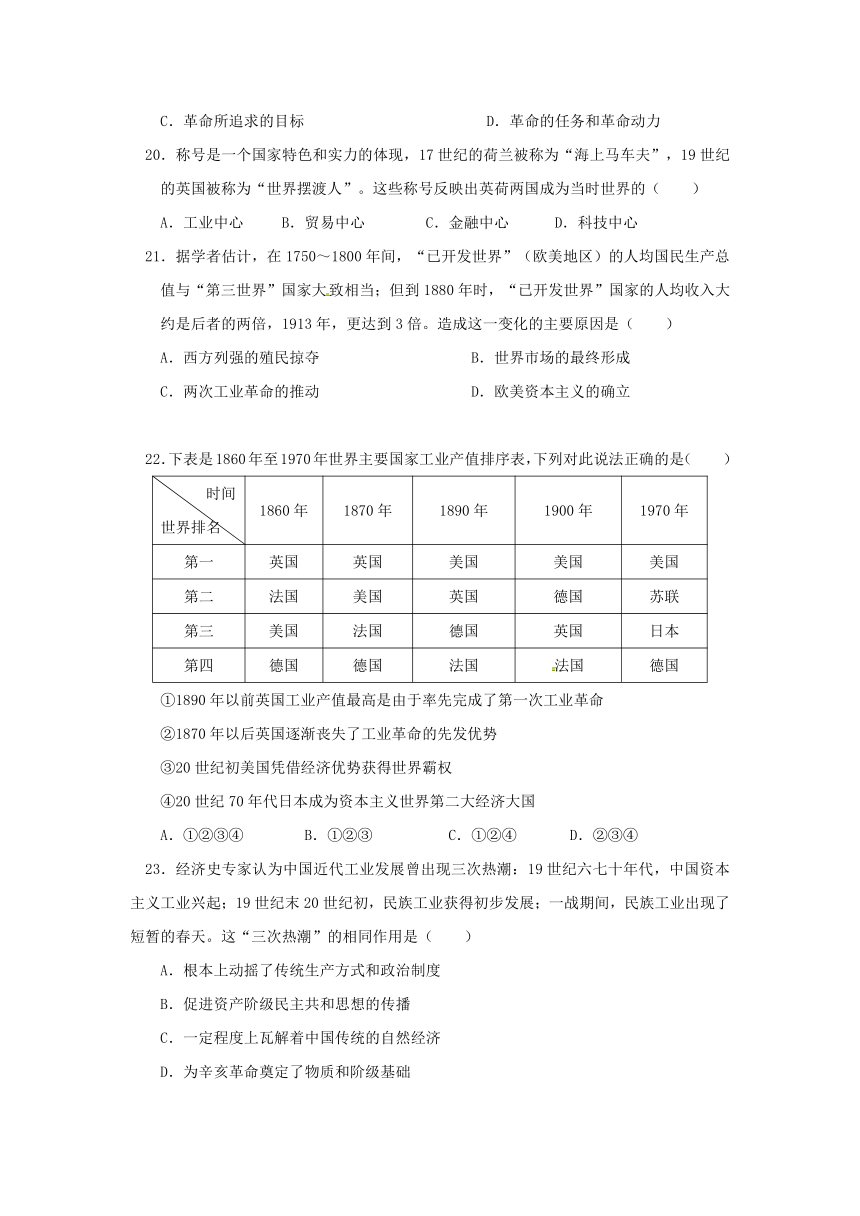

22.下表是1860年至1970年世界主要国家工业产值排序表,下列对此说法正确的是( )

时间

世界排名

1860年

1870年

1890年

1900年

1970年

第一

英国

英国

美国

美国

美国

第二

法国

美国

英国

德国

苏联

第三

美国

法国

德国

英国

日本

第四

德国

德国

法国

法国

德国

①1890年以前英国工业产值最高是由于率先完成了第一次工业革命

②1870年以后英国逐渐丧失了工业革命的先发优势

③20世纪初美国凭借经济优势获得世界霸权

④20世纪70年代日本成为资本主义世界第二大经济大国

①②③④????B.①②③?????C.①②④?? ?D.②③④

23.经济史专家认为中国近代工业发展曾出现三次热潮:19世纪六七十年代,中国资本主义工业兴起;19世纪末20世纪初,民族工业获得初步发展;一战期间,民族工业出现了短暂的春天。这“三次热潮”的相同作用是( )

A.根本上动摇了传统生产方式和政治制度

B.促进资产阶级民主共和思想的传播

C.一定程度上瓦解着中国传统的自然经济

D.为辛亥革命奠定了物质和阶级基础

24.1912—1919年,中国社会出现了兴办实业的热潮,兴建厂矿企业四百多家。当时最大的新式工业是( )

面粉业?? ?B.纺织业?? C.造纸业??? D.采矿业

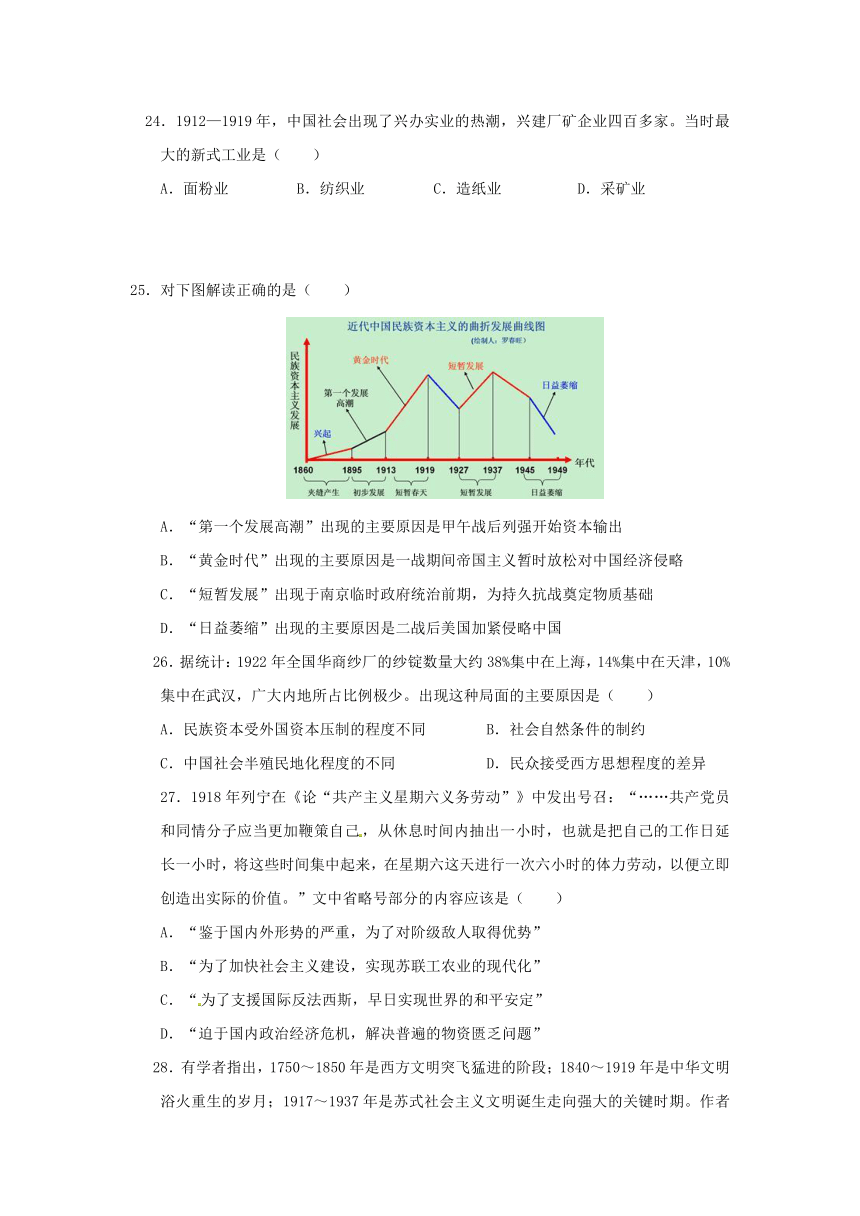

25.对下图解读正确的是( )

A.“第一个发展高潮”出现的主要原因是甲午战后列强开始资本输出

B.“黄金时代”出现的主要原因是一战期间帝国主义暂时放松对中国经济侵略

C.“短暂发展”出现于南京临时政府统治前期,为持久抗战奠定物质基础

D.“日益萎缩”出现的主要原因是二战后美国加紧侵略中国

26.据统计:1922年全国华商纱厂的纱锭数量大约38%集中在上海,14%集中在天津,10%集中在武汉,广大内地所占比例极少。出现这种局面的主要原因是( )

A.民族资本受外国资本压制的程度不同 B.社会自然条件的制约

C.中国社会半殖民地化程度的不同??????D.民众接受西方思想程度的差异

27.1918年列宁在《论“共产主义星期六义务劳动”》中发出号召:“……共产党员和同情分子应当更加鞭策自己,从休息时间内抽出一小时,也就是把自己的工作日延长一小时,将这些时间集中起来,在星期六这天进行一次六小时的体力劳动,以便立即创造出实际的价值。”文中省略号部分的内容应该是( )

A.“鉴于国内外形势的严重,为了对阶级敌人取得优势”

B.“为了加快社会主义建设,实现苏联工农业的现代化”

C.“为了支援国际反法西斯,早日实现世界的和平安定”

D.“迫于国内政治经济危机,解决普遍的物资匮乏问题”

28.有学者指出,1750~1850年是西方文明突飞猛进的阶段;1840~1919年是中华文明浴火重生的岁月;1917~1937年是苏式社会主义文明诞生走向强大的关键时期。作者该论述的共同标准是( )

A.民主政治制度全面确立???????? B.经济发展模式发生变化

C.工业文明占据主导地位???????? D.启蒙思想发挥指导作用

29.“只有农村居民流入城市,只有农业人口和非农业人口混合和融合起来,才能使农村居民摆脱孤立无援的地位”。苏俄的下列措施中最有助于实现这一点的是( )

A.余粮收集制?? B.建立集体农庄???C.固定粮食税??D.允许自由贸易

30.1924年,孙中山说“我们现在革命,要仿效俄国这种公平办法,也要耕者有其田,才算是彻底的革命;如果耕者没有田地,每年还是要田租,那还是不彻底的革命。这个表明孙中山( )

A.十月革命影响下主张将土地无偿分配给农民

B.十月革命影响下决定节制资本以实现民生

C.受十月革命影响,主张改进民生主义

D.想仿照十月革命建立无产阶级政权以实现耕者有其田

31.第一次世界大战后,中国思想界最突出的转变是( )

从实业救国到宣传民主科学?????

B.从学习西方科学技术到学习思想文化

C.从崇拜西学到回归传统文化???

?D.从学习欧美到以俄为师,宣传社会主义

32.“很清楚,中国现时社会的性质,既然是殖民地、半殖民地、半封建的性质,它就决定了中国革命必须分为两个步骤。第一步,改变这个殖民地、半殖民地、半封建的社会形态使之变为一个独立的民主主义的社会。第二步,使革命向前发展,建立一个社会主义的社会。”毛泽东的这段论述应出自( )

A.《论十大关系》???????????B.《关于正确处理人民内部矛盾问题》

C.《星星之火,可以燎原》???????D.《新民主主义论》

33.时评作家梁立俊发表文章说:“我们纪念小平南巡讲话20年,也深深期待中国能够如小平同志的20年前一样,再来一次启动中国今后20年大发展的“破”和“立”。对邓小平南巡讲话的“破”和“立”的理解正确的是( )

A.破除斯大林模式束缚,建立中国特色的社会主义

B.破除公有制束缚,建立多种所有制并存的新体制

C.破除计划经济体制束缚,建立中国的市场经济体系

D.破除个人崇拜思想束缚,建立实事求是的思想路线

34.1978年关于真理标准问题的大讨论与1992年邓小平“南方谈话”的共同点是( )

A.指明了社会主义的本质???????????B.深化了体制改革

C.冲破了“个人崇拜”????????????D.促进了思想大解放

35.1984年,邓小平在谈到城市经济体制改革时说:“农村这一套不能完全搬到城市,因为城市比农村复杂得多”,城市改革“是走一步看一步,有不妥当的地方,改过来就是”。这体现了邓小平改革思想中( )

A.摸着石头过河的思想????????????B.实事求是的原则

C.紧紧依靠群众的思想??????????? D.全面改革的思想

第Ⅱ卷(共30分)

非选择题

36.(15分)【中外历史人物评说】阅读下列材料: 材料 辜鸿铭被称为“国宝级怪人”。……民国建立后,他在北大是教英国文学的教员,却头戴红项瓜皮小帽,身穿长袍马褂,脚登双梁中式鞋;辜鸿铭当初是最先剪辫子的人,辛亥革命以后反而蓄发留辫,整个一位“前清遗民”;他精通10余种外语,发音之纯正,连该语种国人也感到惊讶,他还从19世纪80年代起,花了20年时间,把中国古典十三经中的十部翻译成英文,然而平时讲课和谈话,张口就是“子曰诗云”;他喝洋墨水最多,1870年前后,即13岁就出国留学,1885年正式回国,自称是“中国受过欧洲教育的人中资格最老的一个”,然而回国以后却变为思想最“守旧”的卫道士,他反对五四时期的文学革命,力主尊孔读经,公然说:“现在社会大乱,主要的原因是没有君主”;他十分熟悉西方文明,然而却从中得出结论:“欧洲人所热切希望并极力去实现的民主主义文明,就是我们中国人两千多年来一直保持的东西”,他狂热地赞美中国封建社会落后丑恶的东西,如一夫多妻制、纳妾现象、女人缠足,十分欣赏清人方洵专为缠足写的一本叫《香莲品藻》的书,并且说:“小脚女人,神秘美妙。”? ——冯建辉《命运与使命:中国知识分子问题世纪回眸》 (1)依据材料,并结合所学知识,概括辜鸿铭对待东西方文化态度的变化。(8分) (2)你如何认识辜鸿铭现象?(7分)

37.(15分)【战争与和平】阅读下列材料:

材料一:巴黎和会上,法国总理克里孟梭坚持要求萨尔盆地归并。对此,英国首相劳合·乔治说:“你可以把德国的殖民地剥夺,把它的军队减到仅够警察的力量,把它的海军减到五等国家的地位,但结果还是平等的……为了 (防止德国报复)这些理由,所以我们坚决反对超出必要的范围把德国人民从德国的统治之下割给别国。”

——摘自《国际关系史》

材料二:巴黎和会上,法国要求向德国索取的赔款总额,比整个德国的财产还要多得多。美国坚决反对这种无限勒索、杀鸡取卵的做法,主张既要维持德国经济于一定水平之上,又要索取适量的赔款。

——摘自《历史教学》1980年第2期

材料三:当威尔逊将其“十四点”计划带到巴黎兜售时,劳合·乔治讽刺他说: “这位充满理想主义的总统真把自己当作一个传教士,他的任务是拯救欧洲苦难的异教徒。”克里孟梭说:“威尔逊谈起话来像个基督耶稣,做起事来,却像个劳合·乔治”

——摘自《世界史》

(1)材料一种劳合·乔治对克里孟梭的要求表示反对的实质是什么?结果怎样? (7分)

(2)结合材料二,分析美国反对法国的赔款要求的原因有哪些? (4分)

(3)你如何理解材料三克利孟梭的话?试结合材料一、 二加以说明。(4分)

高二期中考试历史试题答案

一、选择题

A 2.B 3.C 4.D 5.B

C 7.D 8.B 9.D 10.C

C 12.B 13.B 14.D 15.B

16.B 17.C 18.C 19.B 20.B

21.C 22.C 23.C 24.B 25.B

26.C 27.A 28.B 29.D 30.C

31.D 32.D 33.C 34.D 35.B

二、非选择题

36.(1)变化:回国之前,辜鸿铭反对中国的传统陋习,推崇西方文明;回国之后,特别是辛亥革命后以及新文化运动时期,积极甚至是狂热地捍卫中国传统文明,批判西方文明。 (2)辜鸿铭现象是处于社会转型时期的中国新旧势力交锋的一种典型表现;反对全面抛弃中华传统文化,对保存国粹有积极意义;但方式过于偏激。 37.(1)不愿意过分削弱德国和法国过于强大,这是英国传统的大陆均势政策。双方最后妥协,法国取得萨尔煤矿开采权,萨尔煤矿区由国联代管。

(2)经济崩溃的德国无力偿还美国的战债和投资;同时法国强大不利于美国的世界霸权计划。

(3)美国总统威尔逊打着和平的旗号,实质—上和劳合·乔治—样想竭力控制欧洲。英国和美国都不愿意边分削弱德国使法国强大。

高二历史试卷

命题教师:奚洋 审题教师:史忠富

第Ⅰ卷(共70分)

一、选择题(70分,每题2分)

1.《全球通史》记载:“新皇帝……废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员”。这段材料反映的是( )

A.秦朝推行郡县制 B.西周推行分封制

C.元朝建立中书省 D.美国实行联邦制

2.认为完善的人应该具备:心地善良、知识渊博,寓于教育、崇尚理性等必要素质的古希腊思想家是( )

A.泰勒斯 B.苏格拉底 C.柏拉图 D.普罗塔哥拉

3.启蒙运动被誉为是文艺复兴的超越与发展。其“超越与发展”的主要表现不包括( )

A.以理性主义为核心 B.矛头直指封建专制制度

C.揭露批判天主教会 D.提出民主与法治的主张

4.文艺复兴时期的人文主义与古希腊人文主义相比,其主要不同是①强调人性 ②以资本主义萌芽为基础 ③本质上是资产阶级性质的 ④倡导人的发现和“解放”

A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.②③

5.“必须训示基督教徒,如果他们看见—个贫苦困难的人置之不顾,而使用自己的钱去购买赎罪券,那么他所得到的不是教皇所应许的赦罪,而是上帝的愤怒。”这段话最有可能出自( )

A.薄伽丘 B.马丁·路德 C.加尔文 D.伏尔泰

6.2008年11月,黑人后裔奥巴马在美国总统大选中获胜。这一现象可以用18世纪末的杰斐逊的话来予以诠释:“有必要吸收人民参加政府的每一个部门,只要他们胜任。这是保证长期并正直地管理国家权力的唯一方法。……对于一切人都同样严格的公平对待。”这一政治现象和政治理念应该基于( )

①人民主权说 ②三权分立说 ③因信称义论 ④天赋人权观

A、①② B、②③ C、①④ D、③④

7.18世纪的法国,越来越多的人不再盲从统治者的说教,学会了用自己的头脑思考问题。他们思考的问题与文艺复兴、宗教改革时期相比,突出表现在( )

A 批判神权统治 B. 鼓吹人性解放

C. 倡导思想自由 D. 构建理性王国

8.19世纪末,中国一位官员在出使某国后感叹,“推原其立国本末,所以持久而国势益张者,则在议政院有维持国是之义;设市长治民,有顺从民意之情,二者相持,是以君与民交相维系,迭盛迭衰,而立国千余年终以不敝,人才学问相承以起”。该官员称赞的国家是( )

美国?????B.英国??????C.法国??? D.德国

9.美国1787年宪法第十款规定任何一州都不得:“缔结任何条约,参加任何同盟或邦联;颁发捕获敌船许可状;铸造货币;发行纸币……”,1792年第十条修正案规定:“宪法未授予合众国、也未禁止各州行使的权利,由各州或其人民保留之。”这表明美国政治体制中( )

A.保障人民主权建立共和体制????????B.联邦政府加强了各州的自主权

C.立法、行政、司法分权制衡??????? D.各州和联邦政府之间分权制衡

10.对比《中华民国临时约法》和1787年《美利坚合众国宪法》,两部宪法文件实践结果差异的原因是( )

①中国封建主义根深蒂固,崇尚专制 ②美国有着民主的传统,崇尚法制

③《临时约法》忽视了人民的权利 ④1787年宪法有种族歧视的烙印

A.①③④?? ?B.①②③④?????C.①②??? ? D.①②④

11.1799年雾月政变后,在大资产阶级的支持下建立起以波拿巴为第一执政的临时执政政府,昭示了从民主共和制向军事独裁制的转变。这一转变( )

A.彻底否定了资产阶级革命的成果??????B.标志封建专制王朝的复辟

C.一定程度违背自由平等人权原则??????D.预示着法国大革命的失败

12.某位学者在研究中华民国建构国家制度的课题时,拟从各民族公民身份、代议制度和国家结构形式三个方面展开论述,你认为作者应优先选择的资料是( )

A.“三民主义”革命纲领??????????B.《中华民国临时约法》

C.《蒙古待遇条例》????????????D.革命亲历者的回忆录

13.《天朝的镜像》一书中描述:“无数中国人在1911年被革命的细菌所传染,并于一夜之间在没有具备任何新思想的情况下,变成了暴力反满和反君主政体者。革命党人发明的反满口号很快被大量中国人拾起。”这反映了辛亥革命( )

A.爆发的条件已经成熟??????????B.许多参与者具有盲目性

C.参与民众反对君主制??????????D.革命党人发动民众参与

14.“……学子激扬焚佞府,群团奋起激街巷。众工人,上阵露锋芒,春雷响。……气轩昂,誓与列强争抗。抖擞中华民众志,挫败掠者千夫莽。”这首诗,反映的历史事件是( )

戊戌变法??? B.义和团运动???C.辛亥革命???D.五四运动

15.1919年6月9日,陈独秀起草了《北京市民宣言》,提出了……保障市民集会、言论自由等“最后最低之要求”,要对北京政权予以“根本之改造”。这体现了五四运动的( )

爱国精神????B.民主精神?? C.团结精神 D.科学精神

16.“当日本企图取代欧洲在中国的位置,如夺取德国在山东的权力时,它倒提高了中国的民族主义精神。”这次“民族主义精神”高涨带来的重要影响是( )

A.结束了中国两千多年的君主专制政体

B.促成了中国新民主主义革命的崛起

C.动摇了帝国主义列强在中国的统治根基

D.取得了中国人民反侵略斗争的完全胜利

17.列宁认为:革命能够和平发展,因为武器掌握在人民手中,没有外力压制人民,因此不能采取一般的暴力方式推翻资产阶级临时政府。他提出“不给临时政府以任何支持”和“全部政 权归苏维埃”的口号,在苏维埃内部开展斗争,把小资产阶级政党排除出苏维埃,建立无产阶级专政。上述材料反映出( )

①当时俄国已经退出了帝国主义战争 ②当时苏维埃内部存在派系斗争

③当时俄国存在和平夺权的可能性 ④列宁主张用和平方式夺取政权

A.①②③????B.①②④?????C.②③④?? D.①③④

18.有评论者说“俄国的革命来的太迅速了。3月份刚刚取沙皇政府而代之的临时政府,还没有来得及品尝胜利果实就步了沙皇政府的后尘,依然没有战斗,没有遇到抵抗。”这说明被推翻的临时政府( )

A.与沙皇政府性质一样????????? B.已经失去人民的支持

C.违背历史发展的潮流????????? D.已转成帝国主义代表

19.1917年,俄国社会、经济、政治和思想发生了巨大的震荡和变化,这一年内俄国发生了两次革命,这些革命改变了俄国历史发展的方向,并对整个人类历史产生了巨大的反响。这两次革命除了各自的特色外,还有其共同之处( )

A.阶级力量对比关系????????????B.革命的主力和斗争手段

C.革命所追求的目标????????????D.革命的任务和革命动力

20.称号是一个国家特色和实力的体现,17世纪的荷兰被称为“海上马车夫”,19世纪的英国被称为“世界摆渡人”。这些称号反映出英荷两国成为当时世界的( )

工业中心? B.贸易中心????C.金融中心?? D.科技中心

21.据学者估计,在1750~1800年间,“已开发世界”(欧美地区)的人均国民生产总值与“第三世界”国家大致相当;但到1880年时,“已开发世界”国家的人均收入大约是后者的两倍,1913年,更达到3倍。造成这一变化的主要原因是( )

A.西方列强的殖民掠夺??????????B.世界市场的最终形成

C.两次工业革命的推动??????????D.欧美资本主义的确立

22.下表是1860年至1970年世界主要国家工业产值排序表,下列对此说法正确的是( )

时间

世界排名

1860年

1870年

1890年

1900年

1970年

第一

英国

英国

美国

美国

美国

第二

法国

美国

英国

德国

苏联

第三

美国

法国

德国

英国

日本

第四

德国

德国

法国

法国

德国

①1890年以前英国工业产值最高是由于率先完成了第一次工业革命

②1870年以后英国逐渐丧失了工业革命的先发优势

③20世纪初美国凭借经济优势获得世界霸权

④20世纪70年代日本成为资本主义世界第二大经济大国

①②③④????B.①②③?????C.①②④?? ?D.②③④

23.经济史专家认为中国近代工业发展曾出现三次热潮:19世纪六七十年代,中国资本主义工业兴起;19世纪末20世纪初,民族工业获得初步发展;一战期间,民族工业出现了短暂的春天。这“三次热潮”的相同作用是( )

A.根本上动摇了传统生产方式和政治制度

B.促进资产阶级民主共和思想的传播

C.一定程度上瓦解着中国传统的自然经济

D.为辛亥革命奠定了物质和阶级基础

24.1912—1919年,中国社会出现了兴办实业的热潮,兴建厂矿企业四百多家。当时最大的新式工业是( )

面粉业?? ?B.纺织业?? C.造纸业??? D.采矿业

25.对下图解读正确的是( )

A.“第一个发展高潮”出现的主要原因是甲午战后列强开始资本输出

B.“黄金时代”出现的主要原因是一战期间帝国主义暂时放松对中国经济侵略

C.“短暂发展”出现于南京临时政府统治前期,为持久抗战奠定物质基础

D.“日益萎缩”出现的主要原因是二战后美国加紧侵略中国

26.据统计:1922年全国华商纱厂的纱锭数量大约38%集中在上海,14%集中在天津,10%集中在武汉,广大内地所占比例极少。出现这种局面的主要原因是( )

A.民族资本受外国资本压制的程度不同 B.社会自然条件的制约

C.中国社会半殖民地化程度的不同??????D.民众接受西方思想程度的差异

27.1918年列宁在《论“共产主义星期六义务劳动”》中发出号召:“……共产党员和同情分子应当更加鞭策自己,从休息时间内抽出一小时,也就是把自己的工作日延长一小时,将这些时间集中起来,在星期六这天进行一次六小时的体力劳动,以便立即创造出实际的价值。”文中省略号部分的内容应该是( )

A.“鉴于国内外形势的严重,为了对阶级敌人取得优势”

B.“为了加快社会主义建设,实现苏联工农业的现代化”

C.“为了支援国际反法西斯,早日实现世界的和平安定”

D.“迫于国内政治经济危机,解决普遍的物资匮乏问题”

28.有学者指出,1750~1850年是西方文明突飞猛进的阶段;1840~1919年是中华文明浴火重生的岁月;1917~1937年是苏式社会主义文明诞生走向强大的关键时期。作者该论述的共同标准是( )

A.民主政治制度全面确立???????? B.经济发展模式发生变化

C.工业文明占据主导地位???????? D.启蒙思想发挥指导作用

29.“只有农村居民流入城市,只有农业人口和非农业人口混合和融合起来,才能使农村居民摆脱孤立无援的地位”。苏俄的下列措施中最有助于实现这一点的是( )

A.余粮收集制?? B.建立集体农庄???C.固定粮食税??D.允许自由贸易

30.1924年,孙中山说“我们现在革命,要仿效俄国这种公平办法,也要耕者有其田,才算是彻底的革命;如果耕者没有田地,每年还是要田租,那还是不彻底的革命。这个表明孙中山( )

A.十月革命影响下主张将土地无偿分配给农民

B.十月革命影响下决定节制资本以实现民生

C.受十月革命影响,主张改进民生主义

D.想仿照十月革命建立无产阶级政权以实现耕者有其田

31.第一次世界大战后,中国思想界最突出的转变是( )

从实业救国到宣传民主科学?????

B.从学习西方科学技术到学习思想文化

C.从崇拜西学到回归传统文化???

?D.从学习欧美到以俄为师,宣传社会主义

32.“很清楚,中国现时社会的性质,既然是殖民地、半殖民地、半封建的性质,它就决定了中国革命必须分为两个步骤。第一步,改变这个殖民地、半殖民地、半封建的社会形态使之变为一个独立的民主主义的社会。第二步,使革命向前发展,建立一个社会主义的社会。”毛泽东的这段论述应出自( )

A.《论十大关系》???????????B.《关于正确处理人民内部矛盾问题》

C.《星星之火,可以燎原》???????D.《新民主主义论》

33.时评作家梁立俊发表文章说:“我们纪念小平南巡讲话20年,也深深期待中国能够如小平同志的20年前一样,再来一次启动中国今后20年大发展的“破”和“立”。对邓小平南巡讲话的“破”和“立”的理解正确的是( )

A.破除斯大林模式束缚,建立中国特色的社会主义

B.破除公有制束缚,建立多种所有制并存的新体制

C.破除计划经济体制束缚,建立中国的市场经济体系

D.破除个人崇拜思想束缚,建立实事求是的思想路线

34.1978年关于真理标准问题的大讨论与1992年邓小平“南方谈话”的共同点是( )

A.指明了社会主义的本质???????????B.深化了体制改革

C.冲破了“个人崇拜”????????????D.促进了思想大解放

35.1984年,邓小平在谈到城市经济体制改革时说:“农村这一套不能完全搬到城市,因为城市比农村复杂得多”,城市改革“是走一步看一步,有不妥当的地方,改过来就是”。这体现了邓小平改革思想中( )

A.摸着石头过河的思想????????????B.实事求是的原则

C.紧紧依靠群众的思想??????????? D.全面改革的思想

第Ⅱ卷(共30分)

非选择题

36.(15分)【中外历史人物评说】阅读下列材料: 材料 辜鸿铭被称为“国宝级怪人”。……民国建立后,他在北大是教英国文学的教员,却头戴红项瓜皮小帽,身穿长袍马褂,脚登双梁中式鞋;辜鸿铭当初是最先剪辫子的人,辛亥革命以后反而蓄发留辫,整个一位“前清遗民”;他精通10余种外语,发音之纯正,连该语种国人也感到惊讶,他还从19世纪80年代起,花了20年时间,把中国古典十三经中的十部翻译成英文,然而平时讲课和谈话,张口就是“子曰诗云”;他喝洋墨水最多,1870年前后,即13岁就出国留学,1885年正式回国,自称是“中国受过欧洲教育的人中资格最老的一个”,然而回国以后却变为思想最“守旧”的卫道士,他反对五四时期的文学革命,力主尊孔读经,公然说:“现在社会大乱,主要的原因是没有君主”;他十分熟悉西方文明,然而却从中得出结论:“欧洲人所热切希望并极力去实现的民主主义文明,就是我们中国人两千多年来一直保持的东西”,他狂热地赞美中国封建社会落后丑恶的东西,如一夫多妻制、纳妾现象、女人缠足,十分欣赏清人方洵专为缠足写的一本叫《香莲品藻》的书,并且说:“小脚女人,神秘美妙。”? ——冯建辉《命运与使命:中国知识分子问题世纪回眸》 (1)依据材料,并结合所学知识,概括辜鸿铭对待东西方文化态度的变化。(8分) (2)你如何认识辜鸿铭现象?(7分)

37.(15分)【战争与和平】阅读下列材料:

材料一:巴黎和会上,法国总理克里孟梭坚持要求萨尔盆地归并。对此,英国首相劳合·乔治说:“你可以把德国的殖民地剥夺,把它的军队减到仅够警察的力量,把它的海军减到五等国家的地位,但结果还是平等的……为了 (防止德国报复)这些理由,所以我们坚决反对超出必要的范围把德国人民从德国的统治之下割给别国。”

——摘自《国际关系史》

材料二:巴黎和会上,法国要求向德国索取的赔款总额,比整个德国的财产还要多得多。美国坚决反对这种无限勒索、杀鸡取卵的做法,主张既要维持德国经济于一定水平之上,又要索取适量的赔款。

——摘自《历史教学》1980年第2期

材料三:当威尔逊将其“十四点”计划带到巴黎兜售时,劳合·乔治讽刺他说: “这位充满理想主义的总统真把自己当作一个传教士,他的任务是拯救欧洲苦难的异教徒。”克里孟梭说:“威尔逊谈起话来像个基督耶稣,做起事来,却像个劳合·乔治”

——摘自《世界史》

(1)材料一种劳合·乔治对克里孟梭的要求表示反对的实质是什么?结果怎样? (7分)

(2)结合材料二,分析美国反对法国的赔款要求的原因有哪些? (4分)

(3)你如何理解材料三克利孟梭的话?试结合材料一、 二加以说明。(4分)

高二期中考试历史试题答案

一、选择题

A 2.B 3.C 4.D 5.B

C 7.D 8.B 9.D 10.C

C 12.B 13.B 14.D 15.B

16.B 17.C 18.C 19.B 20.B

21.C 22.C 23.C 24.B 25.B

26.C 27.A 28.B 29.D 30.C

31.D 32.D 33.C 34.D 35.B

二、非选择题

36.(1)变化:回国之前,辜鸿铭反对中国的传统陋习,推崇西方文明;回国之后,特别是辛亥革命后以及新文化运动时期,积极甚至是狂热地捍卫中国传统文明,批判西方文明。 (2)辜鸿铭现象是处于社会转型时期的中国新旧势力交锋的一种典型表现;反对全面抛弃中华传统文化,对保存国粹有积极意义;但方式过于偏激。 37.(1)不愿意过分削弱德国和法国过于强大,这是英国传统的大陆均势政策。双方最后妥协,法国取得萨尔煤矿开采权,萨尔煤矿区由国联代管。

(2)经济崩溃的德国无力偿还美国的战债和投资;同时法国强大不利于美国的世界霸权计划。

(3)美国总统威尔逊打着和平的旗号,实质—上和劳合·乔治—样想竭力控制欧洲。英国和美国都不愿意边分削弱德国使法国强大。

同课章节目录