第17课 壶口瀑布 练习题(含答案)

图片预览

文档简介

统编版语文八年级下册第17课壶口瀑布练习题(含答案)

积累与运用

阅读下面的文字,完成题目。

尽管这样,壶口还是不能尽收这一川黄浪,于是又有一些各自夺路而走的,乘xì而进的,折返yū回的,它们在龙槽两边的滩壁上散开来,或钻石觅缝,汩汩如泉;或淌过石板,潺潺成溪;或被夹在石间,哀哀打旋。还有那顺壁挂下的,亮晶晶的如丝如缕……而这一切都隐在湿辘辘的水雾中,罩在七色彩虹中,像一曲jiāo xiǎng乐,一幅写意画。

给文段中加点字注音,并根据拼音写出相应的字词。

觅缝( ) 汩汩( ) 潺潺( ) 乘xì( )

yū( )回 jiāo xiǎng( )乐

2.文中有错别字的一个词语是“ ”,这个词语的正确写法是“ ”。

3.文中“夺路”的意思是: 。

4.请选出动词搭配最合适的一项( )

溪口镇樟树村的澧水河岸,生长着一棵一半枯萎一半青翠的千年樟树。我要 古樟树下的脚印, 炮火硝烟的战场去 贺龙手中的小烟斗, 红旗漫卷过雄关的悲壮。我要从古樟深深的纹理里,拾回大树含情送别红军的朵朵泪花……

①踩着 ②走近 ③凝望 ④回忆

B. ①踩着 ②走进 ③瞻仰 ④品味

C. ①跟着 ②走近 ③瞻仰 ④回忆

D. ①跟着 ②走进 ③凝望 ④品味

根据语境完成题目

青春不是彷徨,不是懈怠。①青春属于谁呢?②青春,属于赛场上全力以赴的运动健儿;③青春,属于勤学不辍的莘莘学子们;④青春,属于每一个志不变,心不老的人;⑤青春,属于每一个乐观进取的人!

第③句有一处语言表达不当,写出修改建议。

第④句有一处标点使用不当,写出修改建议。

请在下面语段横线处补写恰当的语句,使语意完整连贯,内容贴切。

高山不舍任何土壤,所以能那样高大:① , ;森林不舍任何树木,所以能那样广袤。

中华文明之所以博大精深。历久弥新,就在于其突出的包容性。从“胡服骑射”到“孝文汉化”,从“夷夏有别”到“中华一家”……中华文明是中华民族这个大家庭共同创造的文明。中华文明不仅融合了我国各民族的优秀文明成果,② 。古希腊文明、古罗马文明、地中海文明都相继进入中国,与中华文明融合共生,实现本土化。包容性深深植根于中华文明的血脉之中,让中华文明彰显着勃勃生机。

8.对下列句子的表达方式判断正确的一项是( )

①原来河心还有一条河,是突然凹下去的一条深沟,当地人叫“龙槽”,槽头入水处深不可测,这便是“壶口”。

②黄河在这里由宽而窄,由高到低,只见那平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,顿然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去,先跌在石上,翻个身再跌下去,三跌,四跌,一川大水硬是这样被跌得粉碎,碎成点,碎成雾。

③不,简直如一卷钢板出轧,的确有那种凝重,那种猛烈。

④黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前。

A.说明 描写 记叙 议论

B.记叙 抒情 记叙 议论

C.记叙 抒情 抒情 描写

D.说明 描写 抒情 议论

9.班级开展“黄河,母亲河”主题活动,请你参与并完成任务。

(1)请你根据小文搜集的三则材料,提取出黄河文化的三个特征。(要求:每个特征不超过5个字)

材料一:黄河文化源远流长,延绵不绝。在世界四大“大河文明”中,只有黄河文化不曾断流。从新石器时代早期的裴李岗文化,到中期的仰韶文化,晚期的龙山文化,一直进入夏商周时代,谱系连贯,一脉相承。

材料二:黄河文化海纳百川,有容乃大。黄河文化以其博大的气势,宽广的心胸,融汇外来,吞吐万象,形成了一个富于包容性的开放系统。它南与长江文化相向而行、互相碰撞,积累了越来越多的文明要素;北与草原文化长期碰撞、相互融合,不断融入新鲜血液。

材料三:黄河文化与时俱进,老树新枝。从裴李岗文化遗址出土发现最早的契刻符号,到安阳殷墟出土中国最早的汉字体系甲骨文;从黄帝史官仓颉造字,到李斯规范书写“小篆”,到许慎编写出中国第一部按部首编排的字典《说文解字》,再到活字印刷术,汉字文明的每一步创新都发生在黄河流域。

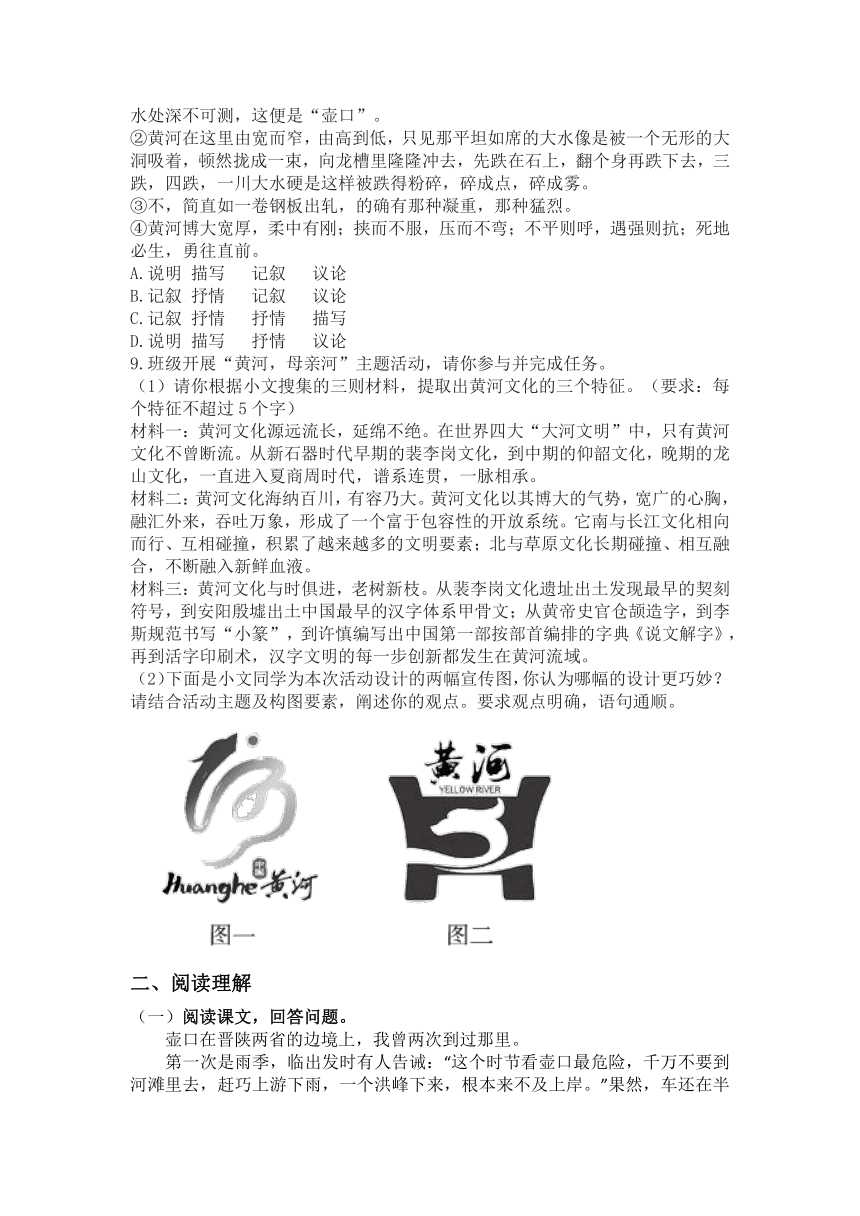

(2)下面是小文同学为本次活动设计的两幅宣传图,你认为哪幅的设计更巧妙?请结合活动主题及构图要素,阐述你的观点。要求观点明确,语句通顺。

阅读理解

阅读课文,回答问题。

壶口在晋陕两省的边境上,我曾两次到过那里。

第一次是雨季,临出发时有人告诫:“这个时节看壶口最危险,千万不要到河滩里去,赶巧上游下雨,一个洪峰下来,根本来不及上岸。”果然,车还在半山腰就听见涛声隐隐如雷,河谷里雾气弥漫,我们大着胆子下到滩里,那河就像一锅正沸着的水。壶口瀑布不是从高处落下,让人们仰视垂空的水幕,而是由平地向更低的沟里跌去,人们只能俯视被急急吸去的水流。其时,正式雨季,那沟已被灌得浪沫横溢,但上面的水还是一股劲地冲进去,冲进去……我在雾中想寻找想象中的飞瀑,但水浸沟岸,雾罩乱石,除了扑面而来的水汽,震耳欲聋的涛声,什么也看不见,什么也听不见,只有一个可怕的警觉:仿佛突然就要出现一个洪峰将我吞没。于是,只急慌慌地扫了几眼,我便匆匆逃离,到了岸上回望那团白烟,心还在不住地跳……

第二次看黄河,我专选了个枯水季节。春寒刚过,山还未青,谷底显得异常开阔。我们从从容容地下到沟底,这时的黄河像是一张极大的石床,上面铺了一层软软的细沙,踏上去坚实而又松软。我一直走到河心,原来河心还有一条河,是突然凹下去的一条深沟,当地人叫“龙槽”,槽头入水处深不可测,这便是“壶口”。我倚在一块大石头上向上游看去,这龙槽顶着宽宽的河面,正好形成一个丁字。河水从五百米宽的河道上排排涌来,其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁,排排黄浪霎时碎成堆堆白雪。山是青冷的灰,天是寂寂的蓝,宇宙间仿佛只有这水的存在。当河水正这般畅畅快快地驰骋着时,突然脚下出现一条四十多米宽的深沟,它们还来不及想一下,便一齐跌了进去,更涌、更挤、更急。沟底飞转着一个个漩涡,当地人说,曾有一头黑猪掉进去,再漂上来时,浑身的毛竟被拔得一根不剩。我听了不觉打了一个寒噤。

黄河在这里由宽而窄,由高到低,只见那平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,顿然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去,先跌在石上,翻个身再跌下去,三跌、四跌,一川大水硬是这样被跌得粉碎,碎成点,碎成雾。从沟底升起一道彩虹,横跨龙槽,穿过雾霭,消失在远山青色的背景中。当然这么窄的壶口一时容不下这么多的水,于是洪流便向两边涌去,沿着龙槽的边沿轰然而下,平平的,大大的,浑厚庄重如一卷飞毯从空抖落。不,简直如一卷钢板出轧,的确有那种凝重,那种猛烈。尽管这样,壶口还是不能尽收这一川黄浪,于是又有一些各自夺路而走的[4],乘隙而进的,折返迂回的,它们在龙槽两边的滩壁上散开来,或钻石觅缝,汩汩如泉;或淌过石板,潺潺成溪;或被夹在石间,哀哀打漩。还有那顺壁挂下的,亮晶晶的如丝如缕……而这一切都隐在湿漉漉的水雾中,罩在七色彩虹中,像一曲交响乐,一幅写意画。我突然陷入沉思,眼前这个小小的壶口,怎么一下子集纳了海、河、瀑、泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁,人的各种感情。造物者难道是要在这壶口中浓缩一个世界吗?

看罢水,我再细观察脚下的石。这些如钢似铁的顽物竟被水凿得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈,更有一些地方被旋出一个个光溜溜的大坑,而整个龙槽就是这样被水齐齐地切下去,切出一道深沟。人常以柔情比水,但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。据徐霞客游记中所载,当年壶口的位置还在这下游一千五百米处。你看,日夜不止,这柔和的水硬将铁硬的石一寸寸地剁去。

黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗,死地必生,勇往直前。正像一个人,经了许多磨难便有了自己的个性;黄河被两岸的山,地下的石逼得忽上忽下,忽左忽右时,也就铸成了自己伟大的性格。这伟大只在冲过壶口的一刹那才闪现出来被我们看见。

10、第 1 段在课文中有什么作用

作者由壶口瀑布产生了哪些联想

12、为什么说倚身于秦晋大峡谷,黄河有幸

13、壶口瀑布的壮美表现在哪几个方面 请分点说明。

本文运用了什么表现手法 请简要说明。

(二)阅读下面的文字,完成下面小题。

你的眼泪是一条河

李东辉

①六十年了,多少苦涩的泪伴着逝去的岁月,在母亲的脸上流呀流,流走了母亲满头的青丝,流成了道道细密的小河。

②从出生那一天起,我就把无尽的牵挂和愁苦带给了她,母亲的生命从此成为一支被我点燃的蜡烛,再没有停止过燃烧和流泪。

③不满一岁的时候,我得了急性肠炎,这病在三十多年前的农村,是可以置人于死命的。当时,已经担任村支书的父亲远在几百里外的地委党校学习。母亲抱着气息奄奄的我,冲进雷电交加的茫茫雨夜,一路跌跌撞撞,终于在子夜敲开了十里外一个老中医的家门。母亲跪在老中医的面前,求他救救她的儿子。她再次用她的泪感动了上苍,我竟死里逃生,奇迹般地活了下来。

④说起来,我还算给母亲争气,从小学到中学一路读过来,没让她失望。那年我参加高考竟考了个全县文科第一,母亲连夜把我的被子拆了,添一层新棉絮,灯光下,她手中的针线起起落落,点点滴滴的泪水连同那颗慈母心都缝进了那厚厚的棉被里。

⑤大学毕业后,我被分到一个新兴城市工作。母亲盼来的不是儿子过年归来的团圆,而是我患病住院的音讯。在我所住的医院,母亲踉跄着扑到我的床头,抱着我的头,泉涌般的泪水湿润了我的脸。我的心里满是对母亲深深的歉意,为什么我带给你的总是流不尽的泪?我真是一个不怀好意的讨债鬼吗?

⑥在以后整整18个月的日子里,病魔与死神将我这个不满24岁的生命当成它们手中的一根扯来扯去的橡皮筋,母亲用她带血的泪水和根根白发陪着我一道和它们较量,最终我竟奇迹般摆脱了死神的纠缠,可是它并没有空手而去,带走了我的一双眼睛。

⑦对失明的儿子,已是心碎的母亲,就如做错了事的孩子,不知如何才能不惹我发怒。黑暗中,我下意识地伸出手,她竟看见了,忙把一支烟放到我手中,然后又急急忙忙地去找火柴。我深吸一口香烟,许久才伴着一声重重的叹息吐出浓浓的烟雾。母亲又小心翼翼地开口了:“妈知道你心里难受,可我们总还要活下去!”“活,像我这样活着有啥用?”这是我几个月来第一次顺着母亲的话茬儿答言,母亲受到了更大的鼓励:“咋没用,只要你还活着,只要我和你爹下地回来能看到炕上坐着我们的儿子,我们心里就踏实,就有奔头……”窗外的雨下得更大了,落在长出新芽的树上沙沙作响,忽觉得脸上痒痒的,用手去摸,是泪。

⑧肆虐的风暴过去了,生命之树带着累累伤痕又艰难地站了起来。在家休养了三年,我又鼓起勇气上路了,因为有母亲那句“咱要好好活!”我必须走出一条活的路来。几年来我的脚下已有一条路的雏形,尽管还不是很清晰,尽管还很狭窄,但那是我自己用脚踩出来的,是我活着的见证,这条路上有我的梦,也有母亲的泪。如果说我的生命是一条船,那么母亲的眼泪就是一条河了。

⑨母亲啊,你的眼泪真是一条流不尽的河,每当我的生命之船搁浅了,你总是用自己的生命托起我这只船,送我到远方。

15.通读全文,概括出“我”让母亲“牵挂和愁苦”的四件事。

(1)我得急性肠炎时,母亲夜里冒雨步行十多里,跪求老中医为我治病;

(2)我考上大学时, ;

(3)我患病住院时, ;

(4)我 时,母亲细心照顾我,安慰我好好地活着。

16.品析文中两处句子,根据括号内的提示作答。

(1)在我所住的医院,母亲踉跄着扑到我的床头,抱着我的头,泉涌般的泪水湿润了我的脸。(从加点词语的角度品析)

(2)母亲的生命从此成为一支被我点燃的蜡烛,再没有停止过燃烧和流泪。(从修辞的角度品析)

17.文章最后一个自然段有何含义?

18.你觉得文中母亲是个怎样的人?结合文章内容作简要分析。

(三)阅读下文,完成下面小题。

到异乡去

①傍晚时分的人家总是寂静的,而我们家今日正相反。母亲为我忙忙碌碌,打点行李。是的,明日我就要启程了,到我素未谋面的异乡去。

②残夏的夜是那般聒噪,风夹带来些令人怀念的气息,家里的灯显得格外喧热又凄清。院子里的坝子被迫加班,因为脚印的不停歇。爷爷又来屋里和我们聊天,拿着专属他的小杯子,问:“热水还有没?”我们说:“应该还烧着。”接完热水他在椅子上坐着,问我:“东西收拾好了没?”我笑笑说:“应该收拾好了。”我们沉默无言。他好像酝酿了很久,才继续开口:“钱够不?”我愣了一下,连忙说:“够了够了。”父亲此时站在门外侍弄他从不曾细心照料的花,屋内又陷入了宁静。

③爷爷吹着杯中的热水,冷热相交产生的热气朦胧了他的脸,他的脸此时并不显苍老,只是岁月的痕迹分外明显,褶皱堆满了脸,看起来更加慈祥。我们坐了一会,母亲突然开口说:“多带点衣服,预防天气降温。”我说:“带了一些,够穿了。”可能是我太敏感了,我感觉空气里凝着压抑的味道,又仿佛是道不清的滋味。过了一会,父亲说了句“多带点”。我有点疑惑,只是点了点头。

④我回到房间,看着熟悉的陈列,路灯的疏影穿透窗户和窗帘来和我相见。蓦然,我起身打开窗户看了看故乡的月色,熟悉的月色是我的故乡,熟悉的人事物景也是我的故乡,但真正的故乡是什么,是一两清酒?还是一分情怀?以前我不懂,到现在,我依然不懂,因为我不清楚真正的故乡是什么。我怀念风,怀念雨,怀念人,被我怀念的东西好像离我越来越远了,但我们现在近在咫尺。

⑤一夜无眠,第二日就启程了。

⑥即将出发的时候,我没瞧见我的母亲,爷爷依旧是坐在屋檐下,狗好像发现我要出远门,急忙跟着我们走,我叫它回去,它却固执地朝我走来。父亲帮我拿着东西,我们俩大步往前走。突然,我看见母亲从我要经过的路走来,太阳洒在她的肩背上,早上的雾还没有散去,她的身形若隐若现。此时,我脑海中只有那句:英雄是伟大的,但伟大的不只是英雄。她满头大汗,对我笑了一下,说:“怎么这么早?我还准备给你们做点饭。”她低头看了看手里刚摘的菜。我看见母亲落寞的神色,安慰说:“我带了一个饭团。”母亲哭着般挤了一个难看的笑,说:“拿了就好。”她快步走去,从我肩旁错开。此时,我的眼睛红了,不敢回头,只低着头往前决绝的走去。狗被妈妈牵着回去,我的余光看见她们的身影渐渐远去。

⑦一次小长假,我回去看见了别类的故乡。

⑧那天下午,夕阳在路边形成了倒影,我站在电杆旁,大伯拉着拐杖摩擦着地面缓缓前行,他脸涨得通红,手足无措地看向我,他想说话,但不知道怎么说,我对他笑着说:“没事的,慢慢来。”我不敢再看他,他曾经是一个骄傲的人。爷爷在他身后不远不近的距离跟着,我们俩假装聊着天。看着大伯艰难前行,看着爷爷在他不远不近的距离跟着,看着眼前陌生的一切,爷爷的脸苍老了,头上的白发更甚以前,倒是大伯的白发变少了。

⑨晚上,我睡不着,白天的一幕幕在我眼前闪过。我爬起来打开窗户看向月色,不一样了,故乡的月色不一样了,故乡的月亮又大又圆,而异乡的月亮又小又弯。风夹带着陌生的味道吹来,我闭上眼,希望就此长眠,但只愿在故地。那时我突然明白了,我从一个异乡到了另一个异乡。

(选自“中国作家网”,有删改)

19、请按照时间线索,梳理文章内容。

20、平实的语言饱含深情。结合文章内容,任选一组,揣摩人物心理活动并分析情感。

第一组:爷爷 ①拿着专属他的小杯子,问:“热水还有没?” ②接完热水他在椅子上坐着,问我:“东西收拾好了没?” ③好像酝酿了很久,才继续开口:“钱够不?” 第二组:父亲 ①此时站在门外侍弄他从不曾细心照料的花。 ②过了一会,父条说了句“多带点”。

21、结合文章内容,按括号里的要求回答问题。

①母亲哭着般挤了一个难看的笑,说:“拿了就好。”她快步走去,从我肩旁错开。(从人物描写角度赏析句子。)

②故乡的月亮又大又圆,而异乡的月亮又小又弯。(简要分析,故乡的月亮和异乡的月亮为什么不一样?)

22、文章最后写到“我从一个异乡到了另一个异乡”,你赞同这一观点吗?请结合你的理解。简述理由。

答案

1、mì gǔ chán 隙 迂 交响 2.湿辘辘 湿漉漉 3.强行通过道路 4.D 5.删去“们”。6.将“每一个志不变”后的逗号改为顿号。 7.沙漠不舍任何沙粒 所以能那样无垠 示例:还积极吸收外来文明的有益成果,从而不断丰富和发展自身。8.D

9.(1)连续性(源远流长)、包容性(海纳百川)、创新性(与时俱进)

(2)示例:我认为图二的设计更巧妙。该图中字母“H”和“司母戊鼎”的造型融为一体,象征着深厚的黄河文化底蕴。

10、内容上,点明壶口的地理位置和游览次数;结构上,引出下文对两次观看壶口瀑布情形的叙述。

11、由水的各种形态联想到了人的各种感情。联想到柔和的水日夜不止,百折不挠,坚持不懈,将铁硬的石寸寸剁去;联想到柔和的水一旦被压迫,就会以力相较,奋力抗争;联想到人的情感:人一旦受到压迫,则会愤怒无比。

12、雄心勃勃的黄河得到了释放的舞台,造就出一个自然景观中的伟大和不朽!

13、(1)瀑布迸溅形成的飞雾形成了一道令人惊骇且永不消散的奇景。(2)瀑布发出的不绝不灭的震吼撼天动地,包容万千。(3)统一和团结使狂放不羁绊的黄河水流的力量排山倒海。(4)黄河水流们的前仆后继的献身精神和视死如归的英雄气概。

14、第一问:象征。或:托物言志。第二问:文章借聚为一股,齐心协力地朝狭槽里奔涌喷吐、每一滴水珠,每一朵浪花都不分彼此,都争先恐后、前仆后继地、毫不间歇也毫不犹豫地继续疯狂朝前等生动可感的壶口黄河水流形象。

15. 母亲连夜给我的棉被添新棉絮 母亲赶赴医院照顾我 双目失明 16.(1)本句运用了动作描写,通过“踉跄”“扑”“抱”一系列动词,准确生动地描写了母亲在获悉孩子病重后焦急、牵挂、心疼的样子,体现了母亲对我深深的爱。

(2)本句运用比喻的修辞手法,将母亲的生命比作点燃的蜡烛,生动形象地写出了母亲为我奉献,为我愁苦的一生,赞扬了母爱的伟大和无私。 17.一方面写出母亲的泪水伴随我的成长,我给母亲带来不尽的痛苦;另一方面也写出了每当我遭遇挫折﹑磨难,母亲总是坚定地守护我,安慰我,鼓励我,给我信心和勇气;表达了我对母亲无尽的感激之情,赞美了母爱的无私和伟大。 18.①我每次患重病时,母亲绝不放弃对我的医治,陪着我一道和病魔较量,可见母亲的坚韧和执着;②我考上大学时,母亲连夜为我增添新棉絮,缝制棉被,可见母亲的慈爱和关心;③我双目失明后想抽烟,母亲在黑暗中竟看见,忙把烟放到我手上,还找来火柴,可见母亲的细心和体贴;④我双目失明后,已是心碎的母亲仍然安慰和鼓励我好好活,可见母亲的坚强和乐观。

19、本文记叙了“我”到异乡时与爷爷、父亲以及母亲,甚至还有家里的狗分手告别时的情景,表现“我”对家乡及亲人的依恋之情。最后,还描述了小长假“我”回家探望时与爷爷、大伯在夕阳下的散步场景,表达出自己魂归故乡的愿望。

20、第一组:通过爷爷对自己的嘘寒问暖,表现出他对“我”的关爱,和对“我”即将前往异乡的不舍和牵挂。第二组:用父亲侍弄他从不曾细心照料的花这一细节表现父亲在“我”即将离开时的举足无措,间接表现他对“我”的关爱和不舍。同时,附和母亲的话,表现他的担心和爱。

21、①通过对母亲的神态描写、动作描写和语言描写,生动形象地表现她和“我”分别时怕“我”担心故作轻松的神态及内心的难受心理。

②故乡的月亮和异乡的月亮不一样,其实是“我”面对故乡和异乡内心的不同的心理,既表现出故乡的美好和“我”内心的不舍与牵挂,也表现出异乡经历的挫折磨练让“我”缺少认同和归属感。

22、赞同。“我从一个异乡到了另一个异乡”表达出“我”重回故乡时的快乐和幸福感,同时也表现出“我”对故乡出现的新的变化的不适应及陌生感,这些与希望就此长眼的将来的故乡,都组成了一新的“异乡”,走进了“我”的内心。

积累与运用

阅读下面的文字,完成题目。

尽管这样,壶口还是不能尽收这一川黄浪,于是又有一些各自夺路而走的,乘xì而进的,折返yū回的,它们在龙槽两边的滩壁上散开来,或钻石觅缝,汩汩如泉;或淌过石板,潺潺成溪;或被夹在石间,哀哀打旋。还有那顺壁挂下的,亮晶晶的如丝如缕……而这一切都隐在湿辘辘的水雾中,罩在七色彩虹中,像一曲jiāo xiǎng乐,一幅写意画。

给文段中加点字注音,并根据拼音写出相应的字词。

觅缝( ) 汩汩( ) 潺潺( ) 乘xì( )

yū( )回 jiāo xiǎng( )乐

2.文中有错别字的一个词语是“ ”,这个词语的正确写法是“ ”。

3.文中“夺路”的意思是: 。

4.请选出动词搭配最合适的一项( )

溪口镇樟树村的澧水河岸,生长着一棵一半枯萎一半青翠的千年樟树。我要 古樟树下的脚印, 炮火硝烟的战场去 贺龙手中的小烟斗, 红旗漫卷过雄关的悲壮。我要从古樟深深的纹理里,拾回大树含情送别红军的朵朵泪花……

①踩着 ②走近 ③凝望 ④回忆

B. ①踩着 ②走进 ③瞻仰 ④品味

C. ①跟着 ②走近 ③瞻仰 ④回忆

D. ①跟着 ②走进 ③凝望 ④品味

根据语境完成题目

青春不是彷徨,不是懈怠。①青春属于谁呢?②青春,属于赛场上全力以赴的运动健儿;③青春,属于勤学不辍的莘莘学子们;④青春,属于每一个志不变,心不老的人;⑤青春,属于每一个乐观进取的人!

第③句有一处语言表达不当,写出修改建议。

第④句有一处标点使用不当,写出修改建议。

请在下面语段横线处补写恰当的语句,使语意完整连贯,内容贴切。

高山不舍任何土壤,所以能那样高大:① , ;森林不舍任何树木,所以能那样广袤。

中华文明之所以博大精深。历久弥新,就在于其突出的包容性。从“胡服骑射”到“孝文汉化”,从“夷夏有别”到“中华一家”……中华文明是中华民族这个大家庭共同创造的文明。中华文明不仅融合了我国各民族的优秀文明成果,② 。古希腊文明、古罗马文明、地中海文明都相继进入中国,与中华文明融合共生,实现本土化。包容性深深植根于中华文明的血脉之中,让中华文明彰显着勃勃生机。

8.对下列句子的表达方式判断正确的一项是( )

①原来河心还有一条河,是突然凹下去的一条深沟,当地人叫“龙槽”,槽头入水处深不可测,这便是“壶口”。

②黄河在这里由宽而窄,由高到低,只见那平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,顿然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去,先跌在石上,翻个身再跌下去,三跌,四跌,一川大水硬是这样被跌得粉碎,碎成点,碎成雾。

③不,简直如一卷钢板出轧,的确有那种凝重,那种猛烈。

④黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗;死地必生,勇往直前。

A.说明 描写 记叙 议论

B.记叙 抒情 记叙 议论

C.记叙 抒情 抒情 描写

D.说明 描写 抒情 议论

9.班级开展“黄河,母亲河”主题活动,请你参与并完成任务。

(1)请你根据小文搜集的三则材料,提取出黄河文化的三个特征。(要求:每个特征不超过5个字)

材料一:黄河文化源远流长,延绵不绝。在世界四大“大河文明”中,只有黄河文化不曾断流。从新石器时代早期的裴李岗文化,到中期的仰韶文化,晚期的龙山文化,一直进入夏商周时代,谱系连贯,一脉相承。

材料二:黄河文化海纳百川,有容乃大。黄河文化以其博大的气势,宽广的心胸,融汇外来,吞吐万象,形成了一个富于包容性的开放系统。它南与长江文化相向而行、互相碰撞,积累了越来越多的文明要素;北与草原文化长期碰撞、相互融合,不断融入新鲜血液。

材料三:黄河文化与时俱进,老树新枝。从裴李岗文化遗址出土发现最早的契刻符号,到安阳殷墟出土中国最早的汉字体系甲骨文;从黄帝史官仓颉造字,到李斯规范书写“小篆”,到许慎编写出中国第一部按部首编排的字典《说文解字》,再到活字印刷术,汉字文明的每一步创新都发生在黄河流域。

(2)下面是小文同学为本次活动设计的两幅宣传图,你认为哪幅的设计更巧妙?请结合活动主题及构图要素,阐述你的观点。要求观点明确,语句通顺。

阅读理解

阅读课文,回答问题。

壶口在晋陕两省的边境上,我曾两次到过那里。

第一次是雨季,临出发时有人告诫:“这个时节看壶口最危险,千万不要到河滩里去,赶巧上游下雨,一个洪峰下来,根本来不及上岸。”果然,车还在半山腰就听见涛声隐隐如雷,河谷里雾气弥漫,我们大着胆子下到滩里,那河就像一锅正沸着的水。壶口瀑布不是从高处落下,让人们仰视垂空的水幕,而是由平地向更低的沟里跌去,人们只能俯视被急急吸去的水流。其时,正式雨季,那沟已被灌得浪沫横溢,但上面的水还是一股劲地冲进去,冲进去……我在雾中想寻找想象中的飞瀑,但水浸沟岸,雾罩乱石,除了扑面而来的水汽,震耳欲聋的涛声,什么也看不见,什么也听不见,只有一个可怕的警觉:仿佛突然就要出现一个洪峰将我吞没。于是,只急慌慌地扫了几眼,我便匆匆逃离,到了岸上回望那团白烟,心还在不住地跳……

第二次看黄河,我专选了个枯水季节。春寒刚过,山还未青,谷底显得异常开阔。我们从从容容地下到沟底,这时的黄河像是一张极大的石床,上面铺了一层软软的细沙,踏上去坚实而又松软。我一直走到河心,原来河心还有一条河,是突然凹下去的一条深沟,当地人叫“龙槽”,槽头入水处深不可测,这便是“壶口”。我倚在一块大石头上向上游看去,这龙槽顶着宽宽的河面,正好形成一个丁字。河水从五百米宽的河道上排排涌来,其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁,排排黄浪霎时碎成堆堆白雪。山是青冷的灰,天是寂寂的蓝,宇宙间仿佛只有这水的存在。当河水正这般畅畅快快地驰骋着时,突然脚下出现一条四十多米宽的深沟,它们还来不及想一下,便一齐跌了进去,更涌、更挤、更急。沟底飞转着一个个漩涡,当地人说,曾有一头黑猪掉进去,再漂上来时,浑身的毛竟被拔得一根不剩。我听了不觉打了一个寒噤。

黄河在这里由宽而窄,由高到低,只见那平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,顿然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去,先跌在石上,翻个身再跌下去,三跌、四跌,一川大水硬是这样被跌得粉碎,碎成点,碎成雾。从沟底升起一道彩虹,横跨龙槽,穿过雾霭,消失在远山青色的背景中。当然这么窄的壶口一时容不下这么多的水,于是洪流便向两边涌去,沿着龙槽的边沿轰然而下,平平的,大大的,浑厚庄重如一卷飞毯从空抖落。不,简直如一卷钢板出轧,的确有那种凝重,那种猛烈。尽管这样,壶口还是不能尽收这一川黄浪,于是又有一些各自夺路而走的[4],乘隙而进的,折返迂回的,它们在龙槽两边的滩壁上散开来,或钻石觅缝,汩汩如泉;或淌过石板,潺潺成溪;或被夹在石间,哀哀打漩。还有那顺壁挂下的,亮晶晶的如丝如缕……而这一切都隐在湿漉漉的水雾中,罩在七色彩虹中,像一曲交响乐,一幅写意画。我突然陷入沉思,眼前这个小小的壶口,怎么一下子集纳了海、河、瀑、泉、雾所有水的形态,兼容了喜、怒、哀、怨、愁,人的各种感情。造物者难道是要在这壶口中浓缩一个世界吗?

看罢水,我再细观察脚下的石。这些如钢似铁的顽物竟被水凿得窟窟窍窍,如蜂窝杂陈,更有一些地方被旋出一个个光溜溜的大坑,而整个龙槽就是这样被水齐齐地切下去,切出一道深沟。人常以柔情比水,但至柔至和的水一旦被压迫竟会这样怒不可遏。原来这柔和之中只有宽厚绝无软弱,当她忍耐到一定程度时就会以力相较,奋力抗争。据徐霞客游记中所载,当年壶口的位置还在这下游一千五百米处。你看,日夜不止,这柔和的水硬将铁硬的石一寸寸地剁去。

黄河博大宽厚,柔中有刚;挟而不服,压而不弯;不平则呼,遇强则抗,死地必生,勇往直前。正像一个人,经了许多磨难便有了自己的个性;黄河被两岸的山,地下的石逼得忽上忽下,忽左忽右时,也就铸成了自己伟大的性格。这伟大只在冲过壶口的一刹那才闪现出来被我们看见。

10、第 1 段在课文中有什么作用

作者由壶口瀑布产生了哪些联想

12、为什么说倚身于秦晋大峡谷,黄河有幸

13、壶口瀑布的壮美表现在哪几个方面 请分点说明。

本文运用了什么表现手法 请简要说明。

(二)阅读下面的文字,完成下面小题。

你的眼泪是一条河

李东辉

①六十年了,多少苦涩的泪伴着逝去的岁月,在母亲的脸上流呀流,流走了母亲满头的青丝,流成了道道细密的小河。

②从出生那一天起,我就把无尽的牵挂和愁苦带给了她,母亲的生命从此成为一支被我点燃的蜡烛,再没有停止过燃烧和流泪。

③不满一岁的时候,我得了急性肠炎,这病在三十多年前的农村,是可以置人于死命的。当时,已经担任村支书的父亲远在几百里外的地委党校学习。母亲抱着气息奄奄的我,冲进雷电交加的茫茫雨夜,一路跌跌撞撞,终于在子夜敲开了十里外一个老中医的家门。母亲跪在老中医的面前,求他救救她的儿子。她再次用她的泪感动了上苍,我竟死里逃生,奇迹般地活了下来。

④说起来,我还算给母亲争气,从小学到中学一路读过来,没让她失望。那年我参加高考竟考了个全县文科第一,母亲连夜把我的被子拆了,添一层新棉絮,灯光下,她手中的针线起起落落,点点滴滴的泪水连同那颗慈母心都缝进了那厚厚的棉被里。

⑤大学毕业后,我被分到一个新兴城市工作。母亲盼来的不是儿子过年归来的团圆,而是我患病住院的音讯。在我所住的医院,母亲踉跄着扑到我的床头,抱着我的头,泉涌般的泪水湿润了我的脸。我的心里满是对母亲深深的歉意,为什么我带给你的总是流不尽的泪?我真是一个不怀好意的讨债鬼吗?

⑥在以后整整18个月的日子里,病魔与死神将我这个不满24岁的生命当成它们手中的一根扯来扯去的橡皮筋,母亲用她带血的泪水和根根白发陪着我一道和它们较量,最终我竟奇迹般摆脱了死神的纠缠,可是它并没有空手而去,带走了我的一双眼睛。

⑦对失明的儿子,已是心碎的母亲,就如做错了事的孩子,不知如何才能不惹我发怒。黑暗中,我下意识地伸出手,她竟看见了,忙把一支烟放到我手中,然后又急急忙忙地去找火柴。我深吸一口香烟,许久才伴着一声重重的叹息吐出浓浓的烟雾。母亲又小心翼翼地开口了:“妈知道你心里难受,可我们总还要活下去!”“活,像我这样活着有啥用?”这是我几个月来第一次顺着母亲的话茬儿答言,母亲受到了更大的鼓励:“咋没用,只要你还活着,只要我和你爹下地回来能看到炕上坐着我们的儿子,我们心里就踏实,就有奔头……”窗外的雨下得更大了,落在长出新芽的树上沙沙作响,忽觉得脸上痒痒的,用手去摸,是泪。

⑧肆虐的风暴过去了,生命之树带着累累伤痕又艰难地站了起来。在家休养了三年,我又鼓起勇气上路了,因为有母亲那句“咱要好好活!”我必须走出一条活的路来。几年来我的脚下已有一条路的雏形,尽管还不是很清晰,尽管还很狭窄,但那是我自己用脚踩出来的,是我活着的见证,这条路上有我的梦,也有母亲的泪。如果说我的生命是一条船,那么母亲的眼泪就是一条河了。

⑨母亲啊,你的眼泪真是一条流不尽的河,每当我的生命之船搁浅了,你总是用自己的生命托起我这只船,送我到远方。

15.通读全文,概括出“我”让母亲“牵挂和愁苦”的四件事。

(1)我得急性肠炎时,母亲夜里冒雨步行十多里,跪求老中医为我治病;

(2)我考上大学时, ;

(3)我患病住院时, ;

(4)我 时,母亲细心照顾我,安慰我好好地活着。

16.品析文中两处句子,根据括号内的提示作答。

(1)在我所住的医院,母亲踉跄着扑到我的床头,抱着我的头,泉涌般的泪水湿润了我的脸。(从加点词语的角度品析)

(2)母亲的生命从此成为一支被我点燃的蜡烛,再没有停止过燃烧和流泪。(从修辞的角度品析)

17.文章最后一个自然段有何含义?

18.你觉得文中母亲是个怎样的人?结合文章内容作简要分析。

(三)阅读下文,完成下面小题。

到异乡去

①傍晚时分的人家总是寂静的,而我们家今日正相反。母亲为我忙忙碌碌,打点行李。是的,明日我就要启程了,到我素未谋面的异乡去。

②残夏的夜是那般聒噪,风夹带来些令人怀念的气息,家里的灯显得格外喧热又凄清。院子里的坝子被迫加班,因为脚印的不停歇。爷爷又来屋里和我们聊天,拿着专属他的小杯子,问:“热水还有没?”我们说:“应该还烧着。”接完热水他在椅子上坐着,问我:“东西收拾好了没?”我笑笑说:“应该收拾好了。”我们沉默无言。他好像酝酿了很久,才继续开口:“钱够不?”我愣了一下,连忙说:“够了够了。”父亲此时站在门外侍弄他从不曾细心照料的花,屋内又陷入了宁静。

③爷爷吹着杯中的热水,冷热相交产生的热气朦胧了他的脸,他的脸此时并不显苍老,只是岁月的痕迹分外明显,褶皱堆满了脸,看起来更加慈祥。我们坐了一会,母亲突然开口说:“多带点衣服,预防天气降温。”我说:“带了一些,够穿了。”可能是我太敏感了,我感觉空气里凝着压抑的味道,又仿佛是道不清的滋味。过了一会,父亲说了句“多带点”。我有点疑惑,只是点了点头。

④我回到房间,看着熟悉的陈列,路灯的疏影穿透窗户和窗帘来和我相见。蓦然,我起身打开窗户看了看故乡的月色,熟悉的月色是我的故乡,熟悉的人事物景也是我的故乡,但真正的故乡是什么,是一两清酒?还是一分情怀?以前我不懂,到现在,我依然不懂,因为我不清楚真正的故乡是什么。我怀念风,怀念雨,怀念人,被我怀念的东西好像离我越来越远了,但我们现在近在咫尺。

⑤一夜无眠,第二日就启程了。

⑥即将出发的时候,我没瞧见我的母亲,爷爷依旧是坐在屋檐下,狗好像发现我要出远门,急忙跟着我们走,我叫它回去,它却固执地朝我走来。父亲帮我拿着东西,我们俩大步往前走。突然,我看见母亲从我要经过的路走来,太阳洒在她的肩背上,早上的雾还没有散去,她的身形若隐若现。此时,我脑海中只有那句:英雄是伟大的,但伟大的不只是英雄。她满头大汗,对我笑了一下,说:“怎么这么早?我还准备给你们做点饭。”她低头看了看手里刚摘的菜。我看见母亲落寞的神色,安慰说:“我带了一个饭团。”母亲哭着般挤了一个难看的笑,说:“拿了就好。”她快步走去,从我肩旁错开。此时,我的眼睛红了,不敢回头,只低着头往前决绝的走去。狗被妈妈牵着回去,我的余光看见她们的身影渐渐远去。

⑦一次小长假,我回去看见了别类的故乡。

⑧那天下午,夕阳在路边形成了倒影,我站在电杆旁,大伯拉着拐杖摩擦着地面缓缓前行,他脸涨得通红,手足无措地看向我,他想说话,但不知道怎么说,我对他笑着说:“没事的,慢慢来。”我不敢再看他,他曾经是一个骄傲的人。爷爷在他身后不远不近的距离跟着,我们俩假装聊着天。看着大伯艰难前行,看着爷爷在他不远不近的距离跟着,看着眼前陌生的一切,爷爷的脸苍老了,头上的白发更甚以前,倒是大伯的白发变少了。

⑨晚上,我睡不着,白天的一幕幕在我眼前闪过。我爬起来打开窗户看向月色,不一样了,故乡的月色不一样了,故乡的月亮又大又圆,而异乡的月亮又小又弯。风夹带着陌生的味道吹来,我闭上眼,希望就此长眠,但只愿在故地。那时我突然明白了,我从一个异乡到了另一个异乡。

(选自“中国作家网”,有删改)

19、请按照时间线索,梳理文章内容。

20、平实的语言饱含深情。结合文章内容,任选一组,揣摩人物心理活动并分析情感。

第一组:爷爷 ①拿着专属他的小杯子,问:“热水还有没?” ②接完热水他在椅子上坐着,问我:“东西收拾好了没?” ③好像酝酿了很久,才继续开口:“钱够不?” 第二组:父亲 ①此时站在门外侍弄他从不曾细心照料的花。 ②过了一会,父条说了句“多带点”。

21、结合文章内容,按括号里的要求回答问题。

①母亲哭着般挤了一个难看的笑,说:“拿了就好。”她快步走去,从我肩旁错开。(从人物描写角度赏析句子。)

②故乡的月亮又大又圆,而异乡的月亮又小又弯。(简要分析,故乡的月亮和异乡的月亮为什么不一样?)

22、文章最后写到“我从一个异乡到了另一个异乡”,你赞同这一观点吗?请结合你的理解。简述理由。

答案

1、mì gǔ chán 隙 迂 交响 2.湿辘辘 湿漉漉 3.强行通过道路 4.D 5.删去“们”。6.将“每一个志不变”后的逗号改为顿号。 7.沙漠不舍任何沙粒 所以能那样无垠 示例:还积极吸收外来文明的有益成果,从而不断丰富和发展自身。8.D

9.(1)连续性(源远流长)、包容性(海纳百川)、创新性(与时俱进)

(2)示例:我认为图二的设计更巧妙。该图中字母“H”和“司母戊鼎”的造型融为一体,象征着深厚的黄河文化底蕴。

10、内容上,点明壶口的地理位置和游览次数;结构上,引出下文对两次观看壶口瀑布情形的叙述。

11、由水的各种形态联想到了人的各种感情。联想到柔和的水日夜不止,百折不挠,坚持不懈,将铁硬的石寸寸剁去;联想到柔和的水一旦被压迫,就会以力相较,奋力抗争;联想到人的情感:人一旦受到压迫,则会愤怒无比。

12、雄心勃勃的黄河得到了释放的舞台,造就出一个自然景观中的伟大和不朽!

13、(1)瀑布迸溅形成的飞雾形成了一道令人惊骇且永不消散的奇景。(2)瀑布发出的不绝不灭的震吼撼天动地,包容万千。(3)统一和团结使狂放不羁绊的黄河水流的力量排山倒海。(4)黄河水流们的前仆后继的献身精神和视死如归的英雄气概。

14、第一问:象征。或:托物言志。第二问:文章借聚为一股,齐心协力地朝狭槽里奔涌喷吐、每一滴水珠,每一朵浪花都不分彼此,都争先恐后、前仆后继地、毫不间歇也毫不犹豫地继续疯狂朝前等生动可感的壶口黄河水流形象。

15. 母亲连夜给我的棉被添新棉絮 母亲赶赴医院照顾我 双目失明 16.(1)本句运用了动作描写,通过“踉跄”“扑”“抱”一系列动词,准确生动地描写了母亲在获悉孩子病重后焦急、牵挂、心疼的样子,体现了母亲对我深深的爱。

(2)本句运用比喻的修辞手法,将母亲的生命比作点燃的蜡烛,生动形象地写出了母亲为我奉献,为我愁苦的一生,赞扬了母爱的伟大和无私。 17.一方面写出母亲的泪水伴随我的成长,我给母亲带来不尽的痛苦;另一方面也写出了每当我遭遇挫折﹑磨难,母亲总是坚定地守护我,安慰我,鼓励我,给我信心和勇气;表达了我对母亲无尽的感激之情,赞美了母爱的无私和伟大。 18.①我每次患重病时,母亲绝不放弃对我的医治,陪着我一道和病魔较量,可见母亲的坚韧和执着;②我考上大学时,母亲连夜为我增添新棉絮,缝制棉被,可见母亲的慈爱和关心;③我双目失明后想抽烟,母亲在黑暗中竟看见,忙把烟放到我手上,还找来火柴,可见母亲的细心和体贴;④我双目失明后,已是心碎的母亲仍然安慰和鼓励我好好活,可见母亲的坚强和乐观。

19、本文记叙了“我”到异乡时与爷爷、父亲以及母亲,甚至还有家里的狗分手告别时的情景,表现“我”对家乡及亲人的依恋之情。最后,还描述了小长假“我”回家探望时与爷爷、大伯在夕阳下的散步场景,表达出自己魂归故乡的愿望。

20、第一组:通过爷爷对自己的嘘寒问暖,表现出他对“我”的关爱,和对“我”即将前往异乡的不舍和牵挂。第二组:用父亲侍弄他从不曾细心照料的花这一细节表现父亲在“我”即将离开时的举足无措,间接表现他对“我”的关爱和不舍。同时,附和母亲的话,表现他的担心和爱。

21、①通过对母亲的神态描写、动作描写和语言描写,生动形象地表现她和“我”分别时怕“我”担心故作轻松的神态及内心的难受心理。

②故乡的月亮和异乡的月亮不一样,其实是“我”面对故乡和异乡内心的不同的心理,既表现出故乡的美好和“我”内心的不舍与牵挂,也表现出异乡经历的挫折磨练让“我”缺少认同和归属感。

22、赞同。“我从一个异乡到了另一个异乡”表达出“我”重回故乡时的快乐和幸福感,同时也表现出“我”对故乡出现的新的变化的不适应及陌生感,这些与希望就此长眼的将来的故乡,都组成了一新的“异乡”,走进了“我”的内心。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读