第5课 工业革命与工厂制度 学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 第5课 工业革命与工厂制度 学案(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 118.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-28 15:16:12 | ||

图片预览

文档简介

选必2第5课

第5课 工业革命与工厂制度

【课程标准】

1.认识大机器生产、工厂制度对人类劳作方式及生活方式的影响;

2.理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

【学习目标】

运用唯物史观理解工业革命带来的大机器生产,生产力的巨大进步。

运用生产力决定生产关系原理理解工厂和工厂制度(劳作方式)的出现。依据材料概括工厂制度的特

点,能够辩证分析工厂制度的影响。

结合必修,理解工业革命对中国民族工业产生和发展的推动作用。

4、阅读史料,多角度辩证分析生产方式变化导致生活方式的变化。

【教学重难点】

重点:认识近代以来大机器生产和工厂制度的出现。

难点:认识大机器生产、工厂制度对人类社会发展具有的革命性意义。

【时空定位】

【核心概念】

工业革命:从18世纪60年代英国开始,扩展到欧美,资本主义以机器大生产逐步取代手工劳动,以大规模工厂化生产取代手工工场的一场生产与科技革命。它既是生产领域的革命,也是社会关系领域的变革。

大机器生产:工业革命后的劳作方式,大批产业工人被雇用到机器厂房中,按照严格的规章制度进行大机器生产。

手工工场:工业革命前的生产组织形式,有分散的手工工场和集中的手工工场。包买商的管理和控制下,家庭劳动形成了分散的手工工场。集中的手工工场是将指资本家把不同工序集合在同一生产场所进行(劳动分工提高了生产效率)。

工厂:机器大生产带来劳作方式和生产关系的深刻变革。资本家把机器和工人集中起来在专门化的厂房里用机器进行生产。

工厂制度:资产的运营经营活动主要以工厂为基本单位的企业制度或组织形式。

【自主预习】

一、工业革命引起生产方式的变化(根据知识体系自主在教材中勾画、填写,并加以记忆)

学习任务1:阅读教材P25—P26,归纳概括机器大生产的背景及影响?

背景:

生产专业化:英国分散的手工工场向集中的手工工场发展。

工业革命的推动:18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命:引发了从手工劳动到机器大生产的巨大变革。

影响:

带来劳作方式和生产关系的深刻变革。

任务任务2:阅读教材P25-P26,归纳概括工厂制度特点?

①时间:为保证机器的昼夜运行,工人实行倒班制。

②管理:制定严格的规章制度,强化纪律意识,迫使工人服从管理。

③生产:生产流水线各生产环节协同劳作,处于工厂主的监督管理之下。

④原料:原料由工厂统一供应、合理调配。

学习任务3:阅读教材P26和材料并结合所学知识,分析概括工厂制度的影响?

材料:一:18世纪八、九十年代,像阿克莱特那样使用水力机的工厂,总投资约为三、四千镑。1786年大卫·戴尔的工厂投保资产为4800镑,1788年卡特莱特的“革命工厂”的投保资产为13000镑。 ——斯坦利·查普曼《早期的工厂主》

材料二:工厂制度催生了女性劳动力需要,随着机器的引入和工厂的兴起,大量廉价的劳动力需要催生了对女性工人的需要。

材料三:近代史料记载,江南制造总局的设备来源——一为容闳赴美采购的机器,二为从虹口美商旗记铁厂购入;福州船政局的设备主要订造于英、法;华盛纺织总厂、湖北织布局、汉阳铁厂,所用设备无不从英国、美国、德国等国进口。

影响:

①经济:工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,催生近代企业管理制度,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益;促进标准化生产模式诞生。

②政治:促进家庭领域与社会生产领域分化,妇女走出家庭加入社会生产,社会地位提高;

③随着工厂数量和规模的扩大能够进一步,促进城市化的发展。

④促进了经济发展,使人们的生产生活方式发生了显著变化,人类由农业社会迈向工业社会;

⑤消极:将工人异化为机器,压抑人性。贫富分化加剧,阶级矛盾尖锐。

学习任务4:结合教材P26并结合所学知识,分析概括工厂制度引入中国的背景、表现?

(1)背景:西方工业文明的入侵,民族危机严重。

(2)表现:

①兴起——洋务企业:(官方)

19世纪中后期,清朝洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

②发展——民资企业:(民间)

张謇、范旭东等一批民族资本家主张实业救国,开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来。

二、工业革命引起生活方式的变化(根据知识体系自主在教材中勾画、填写,并加以记忆)

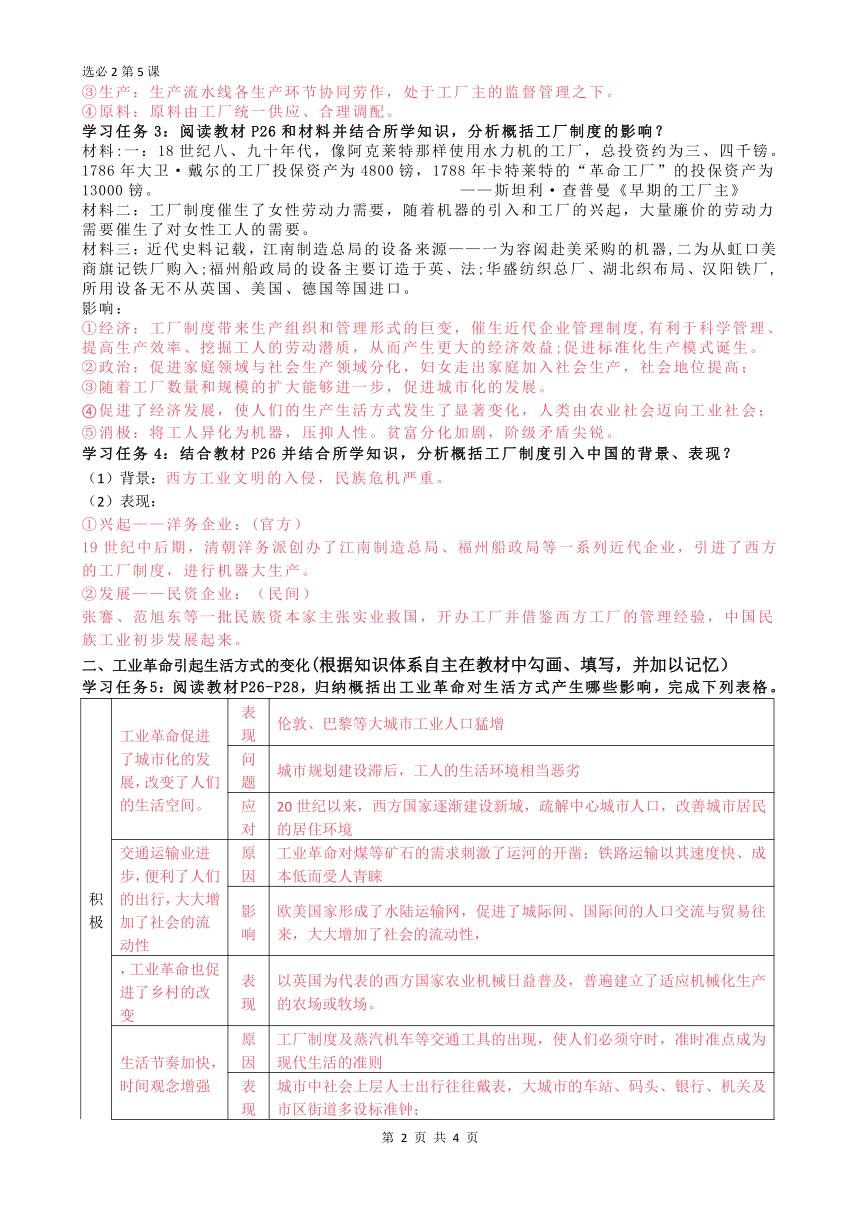

学习任务5:阅读教材P26-P28,归纳概括出工业革命对生活方式产生哪些影响,完成下列表格。

积极 工业革命促进了城市化的发展,改变了人们的生活空间。 表现 伦敦、巴黎等大城市工业人口猛增

问题 城市规划建设滞后,工人的生活环境相当恶劣

应对 20世纪以来,西方国家逐渐建设新城,疏解中心城市人口,改善城市居民的居住环境

交通运输业进步,便利了人们的出行,大大增加了社会的流动性 原因 工业革命对煤等矿石的需求刺激了运河的开凿;铁路运输以其速度快、成本低而受人青睐

影响 欧美国家形成了水陆运输网,促进了城际间、国际间的人口交流与贸易往来,大大增加了社会的流动性,

,工业革命也促进了乡村的改变 表现 以英国为代表的西方国家农业机械日益普及,普遍建立了适应机械化生产的农场或牧场。

生活节奏加快,时间观念增强 原因 工厂制度及蒸汽机车等交通工具的出现,使人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则

表现 城市中社会上层人士出行往往戴表,大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多设标准钟;

初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升 原因 机器生产代替手工劳动、城市化迅猛发展等现实因素,对广大民众的文化素质提出了更高的要求

表现 ①西方:1802年英国颁布第一部《工厂法》后,西方国家不断通过立法推行初等教育,政府加大对教育的经费支持;②中国:清政府推行“癸卯学制”以来,出现了大量小学堂和中学堂;新民主主义革命时期,中国共产党在工人、农民、干部中开设补习学校。

影响 a.人们的科学文化素质得到提升,促进了社会经济的发展,同时提高了人们的生活质量。 b.但早期工厂大量雇佣童工,一定程度上阻碍近代基础教育发展。

消极 民众生活 表现 工人劳动时间过长;工作与生活环境恶劣;传染病与职业病都严重危害产业工人的健康。

后果 19世纪,欧洲社会主义运动风起云涌,如三大工人运动(法国里昂两次起义、英国宪章运动、德国西里西亚纺织工人起义)

影响 a.标志着工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生;b.在无产阶级的斗争下各国颁布法律解决相关问题:产业工人的待遇有所改善,最长工时受到限制,最低工资得到一定保障

【当堂检测】

1、1830年,英国正式启用第一条商业铁路,十年后公布火车时刻表。因为火车比马车快太多,所以各地时间的微小差异就造成了巨大困扰。1880年,英国首次立法规定全国的时刻表都须以格林尼治时间为准,这就要求人们依据人工的时钟而非依据当地日升日落周期来过生活。这段材料重在说明( )

A.工业革命带来社会生活的变化 B.技术发展对人类生活有所制约

C.时间的精确成为日常生活的必要 D.统一的时间有利于国家管理

工业革命确实带来社会生活变化,但材料重点并非宽泛地强调工业革命带来的生活变化,而是聚焦在技术(火车带来的速度变化)对人们时间观念及生活方式的制约,A选项表述不准确,故A项排除。材料中由于火车速度快,各地时间微小差异造成困扰,进而立法规定以格林尼治时间为准,人们要依据人工时钟而非自然的日升日落周期生活,这充分体现了技术(火车代表的交通技术发展)对人类生活(时间观念和生活作息依据的改变)有所制约,B选项符合题意,当选。材料强调的是技术发展导致统一时间的需求,并非单纯强调时间精确在日常生活的必要性,C选项偏离材料重点,故C项排除。材料主要围绕技术发展对人们生活的影响,而非统一时间对国家管理的作用,D选项不符合材料主旨,故D项排除。

2、据记载,以机器为核心的工厂曾引起了激烈的武装抗议。1811-1816年间,英国爆发了卢德运动。手工业工人认为机器是他们低工资和失业的罪魁祸首,他们结成组织,捣毁纺织机器。在被镇压后,运动很快销声匿迹。这表明( )

A.英国工厂制度存在严重的弊端 B.工业化进程中阶级矛盾有所激化

C.手工业工人不能接受技术革新厌 D.工人们追求建立平等公正的社会

选项A分析:

材料重点描述的是手工业工人因机器导致自身低工资和失业而进行的反抗行为,即工人运动,并非是在阐述工厂制度本身存在严重弊端。所以A选项不符合材料主旨,排除。

手工业工人认为机器导致他们低工资和失业,进而结成组织捣毁纺织机器,这体现了工人阶级(手工业工人)与资产阶级(工厂主,机器的拥有者)之间产生了矛盾冲突,说明在工业化进程中阶级矛盾有所激化。所以B选项符合题意。手工业工人捣毁机器并非是不能接受技术革新,而是他们将自身面临的低工资和失业困境归咎于机器,认为机器是造成这些问题的原因,所以C选项表述不准确,排除。材料中仅仅提及了手工业工人因经济因素(低工资和失业)而捣毁机器的行为,并没有任何信息表明工人追求建立平等公正的社会,所以D选项属于无中生有,排除。

3、1899年,南通大生纱厂开业,其生产的机纱推动了周边农民家庭手工棉纺织业发展。棉纺织业发展对机纱的大量需求,又在大生纱厂濒临破产之际挽救了纱厂,并推动它走上迅速扩展之路。这一现象反映了( )

A.机器大生产导致了小农经济破产 B.个体手工业阻碍机器大生产发展

C.“织”“耕”分离瓦解了自然经济 D.个体手工业可纳入新的经济体系

本题通过1899年南通大生纱厂与周边农民家庭手工棉纺织业相互影响的事例,考查对近代经济现象的理解。选项A与材料中两者相互促进不符;选项B个体手工业实际促进了机器大生产;选项C材料未提及“耕”相关内容;选项D准确概括了材料中个体手工业与近代工业相互关联,可纳入新经济体系的关系,所以选D。

第5课 工业革命与工厂制度

【课程标准】

1.认识大机器生产、工厂制度对人类劳作方式及生活方式的影响;

2.理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

【学习目标】

运用唯物史观理解工业革命带来的大机器生产,生产力的巨大进步。

运用生产力决定生产关系原理理解工厂和工厂制度(劳作方式)的出现。依据材料概括工厂制度的特

点,能够辩证分析工厂制度的影响。

结合必修,理解工业革命对中国民族工业产生和发展的推动作用。

4、阅读史料,多角度辩证分析生产方式变化导致生活方式的变化。

【教学重难点】

重点:认识近代以来大机器生产和工厂制度的出现。

难点:认识大机器生产、工厂制度对人类社会发展具有的革命性意义。

【时空定位】

【核心概念】

工业革命:从18世纪60年代英国开始,扩展到欧美,资本主义以机器大生产逐步取代手工劳动,以大规模工厂化生产取代手工工场的一场生产与科技革命。它既是生产领域的革命,也是社会关系领域的变革。

大机器生产:工业革命后的劳作方式,大批产业工人被雇用到机器厂房中,按照严格的规章制度进行大机器生产。

手工工场:工业革命前的生产组织形式,有分散的手工工场和集中的手工工场。包买商的管理和控制下,家庭劳动形成了分散的手工工场。集中的手工工场是将指资本家把不同工序集合在同一生产场所进行(劳动分工提高了生产效率)。

工厂:机器大生产带来劳作方式和生产关系的深刻变革。资本家把机器和工人集中起来在专门化的厂房里用机器进行生产。

工厂制度:资产的运营经营活动主要以工厂为基本单位的企业制度或组织形式。

【自主预习】

一、工业革命引起生产方式的变化(根据知识体系自主在教材中勾画、填写,并加以记忆)

学习任务1:阅读教材P25—P26,归纳概括机器大生产的背景及影响?

背景:

生产专业化:英国分散的手工工场向集中的手工工场发展。

工业革命的推动:18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命:引发了从手工劳动到机器大生产的巨大变革。

影响:

带来劳作方式和生产关系的深刻变革。

任务任务2:阅读教材P25-P26,归纳概括工厂制度特点?

①时间:为保证机器的昼夜运行,工人实行倒班制。

②管理:制定严格的规章制度,强化纪律意识,迫使工人服从管理。

③生产:生产流水线各生产环节协同劳作,处于工厂主的监督管理之下。

④原料:原料由工厂统一供应、合理调配。

学习任务3:阅读教材P26和材料并结合所学知识,分析概括工厂制度的影响?

材料:一:18世纪八、九十年代,像阿克莱特那样使用水力机的工厂,总投资约为三、四千镑。1786年大卫·戴尔的工厂投保资产为4800镑,1788年卡特莱特的“革命工厂”的投保资产为13000镑。 ——斯坦利·查普曼《早期的工厂主》

材料二:工厂制度催生了女性劳动力需要,随着机器的引入和工厂的兴起,大量廉价的劳动力需要催生了对女性工人的需要。

材料三:近代史料记载,江南制造总局的设备来源——一为容闳赴美采购的机器,二为从虹口美商旗记铁厂购入;福州船政局的设备主要订造于英、法;华盛纺织总厂、湖北织布局、汉阳铁厂,所用设备无不从英国、美国、德国等国进口。

影响:

①经济:工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,催生近代企业管理制度,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益;促进标准化生产模式诞生。

②政治:促进家庭领域与社会生产领域分化,妇女走出家庭加入社会生产,社会地位提高;

③随着工厂数量和规模的扩大能够进一步,促进城市化的发展。

④促进了经济发展,使人们的生产生活方式发生了显著变化,人类由农业社会迈向工业社会;

⑤消极:将工人异化为机器,压抑人性。贫富分化加剧,阶级矛盾尖锐。

学习任务4:结合教材P26并结合所学知识,分析概括工厂制度引入中国的背景、表现?

(1)背景:西方工业文明的入侵,民族危机严重。

(2)表现:

①兴起——洋务企业:(官方)

19世纪中后期,清朝洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

②发展——民资企业:(民间)

张謇、范旭东等一批民族资本家主张实业救国,开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来。

二、工业革命引起生活方式的变化(根据知识体系自主在教材中勾画、填写,并加以记忆)

学习任务5:阅读教材P26-P28,归纳概括出工业革命对生活方式产生哪些影响,完成下列表格。

积极 工业革命促进了城市化的发展,改变了人们的生活空间。 表现 伦敦、巴黎等大城市工业人口猛增

问题 城市规划建设滞后,工人的生活环境相当恶劣

应对 20世纪以来,西方国家逐渐建设新城,疏解中心城市人口,改善城市居民的居住环境

交通运输业进步,便利了人们的出行,大大增加了社会的流动性 原因 工业革命对煤等矿石的需求刺激了运河的开凿;铁路运输以其速度快、成本低而受人青睐

影响 欧美国家形成了水陆运输网,促进了城际间、国际间的人口交流与贸易往来,大大增加了社会的流动性,

,工业革命也促进了乡村的改变 表现 以英国为代表的西方国家农业机械日益普及,普遍建立了适应机械化生产的农场或牧场。

生活节奏加快,时间观念增强 原因 工厂制度及蒸汽机车等交通工具的出现,使人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则

表现 城市中社会上层人士出行往往戴表,大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多设标准钟;

初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升 原因 机器生产代替手工劳动、城市化迅猛发展等现实因素,对广大民众的文化素质提出了更高的要求

表现 ①西方:1802年英国颁布第一部《工厂法》后,西方国家不断通过立法推行初等教育,政府加大对教育的经费支持;②中国:清政府推行“癸卯学制”以来,出现了大量小学堂和中学堂;新民主主义革命时期,中国共产党在工人、农民、干部中开设补习学校。

影响 a.人们的科学文化素质得到提升,促进了社会经济的发展,同时提高了人们的生活质量。 b.但早期工厂大量雇佣童工,一定程度上阻碍近代基础教育发展。

消极 民众生活 表现 工人劳动时间过长;工作与生活环境恶劣;传染病与职业病都严重危害产业工人的健康。

后果 19世纪,欧洲社会主义运动风起云涌,如三大工人运动(法国里昂两次起义、英国宪章运动、德国西里西亚纺织工人起义)

影响 a.标志着工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生;b.在无产阶级的斗争下各国颁布法律解决相关问题:产业工人的待遇有所改善,最长工时受到限制,最低工资得到一定保障

【当堂检测】

1、1830年,英国正式启用第一条商业铁路,十年后公布火车时刻表。因为火车比马车快太多,所以各地时间的微小差异就造成了巨大困扰。1880年,英国首次立法规定全国的时刻表都须以格林尼治时间为准,这就要求人们依据人工的时钟而非依据当地日升日落周期来过生活。这段材料重在说明( )

A.工业革命带来社会生活的变化 B.技术发展对人类生活有所制约

C.时间的精确成为日常生活的必要 D.统一的时间有利于国家管理

工业革命确实带来社会生活变化,但材料重点并非宽泛地强调工业革命带来的生活变化,而是聚焦在技术(火车带来的速度变化)对人们时间观念及生活方式的制约,A选项表述不准确,故A项排除。材料中由于火车速度快,各地时间微小差异造成困扰,进而立法规定以格林尼治时间为准,人们要依据人工时钟而非自然的日升日落周期生活,这充分体现了技术(火车代表的交通技术发展)对人类生活(时间观念和生活作息依据的改变)有所制约,B选项符合题意,当选。材料强调的是技术发展导致统一时间的需求,并非单纯强调时间精确在日常生活的必要性,C选项偏离材料重点,故C项排除。材料主要围绕技术发展对人们生活的影响,而非统一时间对国家管理的作用,D选项不符合材料主旨,故D项排除。

2、据记载,以机器为核心的工厂曾引起了激烈的武装抗议。1811-1816年间,英国爆发了卢德运动。手工业工人认为机器是他们低工资和失业的罪魁祸首,他们结成组织,捣毁纺织机器。在被镇压后,运动很快销声匿迹。这表明( )

A.英国工厂制度存在严重的弊端 B.工业化进程中阶级矛盾有所激化

C.手工业工人不能接受技术革新厌 D.工人们追求建立平等公正的社会

选项A分析:

材料重点描述的是手工业工人因机器导致自身低工资和失业而进行的反抗行为,即工人运动,并非是在阐述工厂制度本身存在严重弊端。所以A选项不符合材料主旨,排除。

手工业工人认为机器导致他们低工资和失业,进而结成组织捣毁纺织机器,这体现了工人阶级(手工业工人)与资产阶级(工厂主,机器的拥有者)之间产生了矛盾冲突,说明在工业化进程中阶级矛盾有所激化。所以B选项符合题意。手工业工人捣毁机器并非是不能接受技术革新,而是他们将自身面临的低工资和失业困境归咎于机器,认为机器是造成这些问题的原因,所以C选项表述不准确,排除。材料中仅仅提及了手工业工人因经济因素(低工资和失业)而捣毁机器的行为,并没有任何信息表明工人追求建立平等公正的社会,所以D选项属于无中生有,排除。

3、1899年,南通大生纱厂开业,其生产的机纱推动了周边农民家庭手工棉纺织业发展。棉纺织业发展对机纱的大量需求,又在大生纱厂濒临破产之际挽救了纱厂,并推动它走上迅速扩展之路。这一现象反映了( )

A.机器大生产导致了小农经济破产 B.个体手工业阻碍机器大生产发展

C.“织”“耕”分离瓦解了自然经济 D.个体手工业可纳入新的经济体系

本题通过1899年南通大生纱厂与周边农民家庭手工棉纺织业相互影响的事例,考查对近代经济现象的理解。选项A与材料中两者相互促进不符;选项B个体手工业实际促进了机器大生产;选项C材料未提及“耕”相关内容;选项D准确概括了材料中个体手工业与近代工业相互关联,可纳入新经济体系的关系,所以选D。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化