1《沁园春·长沙》课件(共37张PPT)(任务式)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 1《沁园春·长沙》课件(共37张PPT)(任务式)统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-28 15:34:25 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

今天,我们就正式进入高中语文的学习了。在预习过程中,大家应该感受到了高中语文与初中语文的学习有所不同,接下来我们就跟随我们的预习作业进入学习吧!

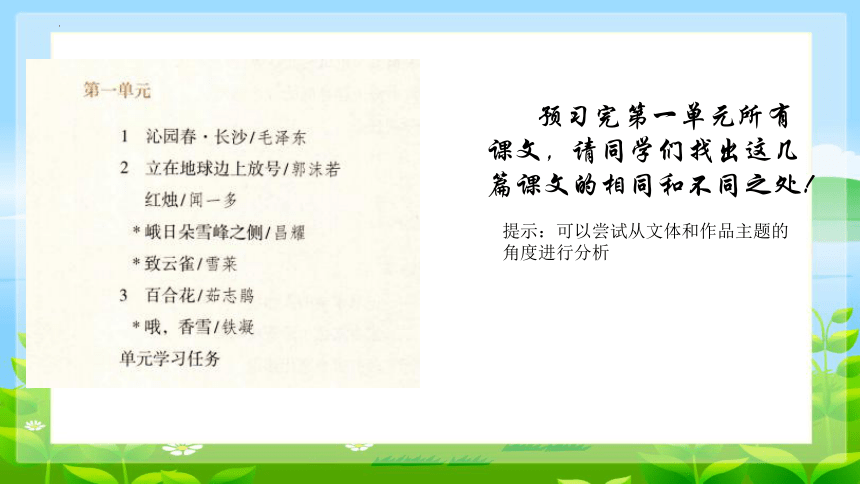

预习完第一单元所有课文,请同学们找出这几篇课文的相同和不同之处!

提示:可以尝试从文体和作品主题的角度进行分析

课文 文体 作品主题

《沁园春·长沙》

《立在地球边上放号》 《红烛》 《峨日朵雪峰之侧》 《致云雀》 《百合花》 《哦,香雪》 回顾预习作业,完成以下表格:

词

诗

小说

单元导语

学习目标

人文主题

我们对青春的认识

学会“知人论世”

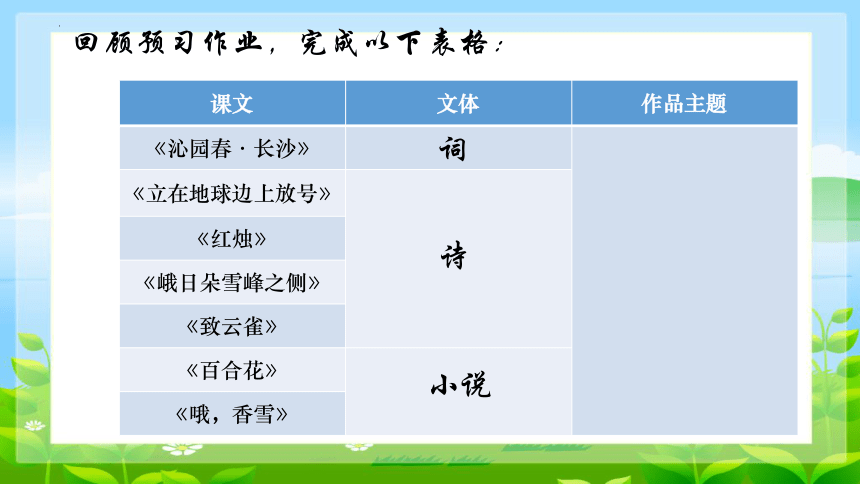

课文 文体 作品主题

《沁园春·长沙》

《立在地球边上放号》 《红烛》 《峨日朵雪峰之侧》 《致云雀》 《百合花》 《哦,香雪》 回顾预习作业,完成以下表格:

词

诗

小说

“青春激扬”/

“对青春的吟唱”

(有关“青春”的体验和思考)

青春被誉为“人生之春,人生之华也”。从“青春几何时,黄鸟鸣不歇”“万金买高爵,何处买青春”到“青春是希望的同胞兄弟”“青春是生命涌泉的清澈”,无数诗人赞美过它;从《致我们终将逝去的青春》《芳华》到《无问西东》《最好的我们》,无数光影聚焦过它。青春之重要毋庸置疑,青春之迷茫也无可避免。青春弥足珍贵却又短暂易逝,对于你们来说,青春逢盛世,意义更非凡,那么青春何为?该如何驾驭自己的青春之舟?请大家带着对这个问题的思考来学习本单元的作品!

毛泽东

沁园春·长沙

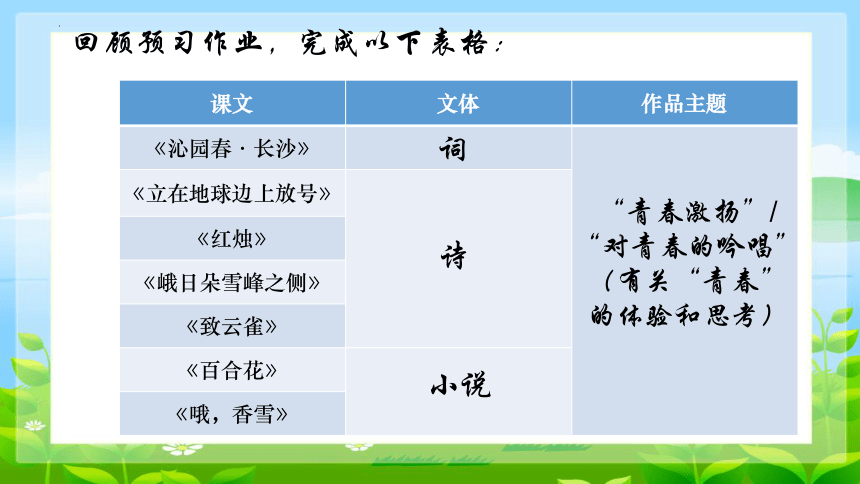

任务一:初读课文 整体感知

用圈点勾画的方法,标注朗诵重音,记录朗读中的情感变化,和自己的朗读方案作对比。

独立↘寒秋—,湘江—北去↘,橘jú子/洲头。看/万山/红遍↘,层林/尽染;漫江/碧透↘,百舸gě/争流—。鹰击/长空—,鱼翔xiáng/浅底,万类/霜天/竞自由↗。怅/寥liáo廓kuò↘,问/苍茫—大地,谁/主沉浮↗?

携来/百侣lǚ/曾游—,忆/往昔/峥zhēng嵘róng/岁月稠↗。恰/同学/少年,风华/正茂;书生/意气,挥斥/方遒qiú↗。指点/江山,激扬/文字,粪土/当年/万户侯。曾/记否↗,到/中流/击水,浪遏è/飞舟↗?

“shuí”为读音,多见于庄重场合和极富感情的诗朗诵中;“shéi”为语音,较生活化,多见于影视剧节目和日常生活中。

任务一:初读课文 整体感知

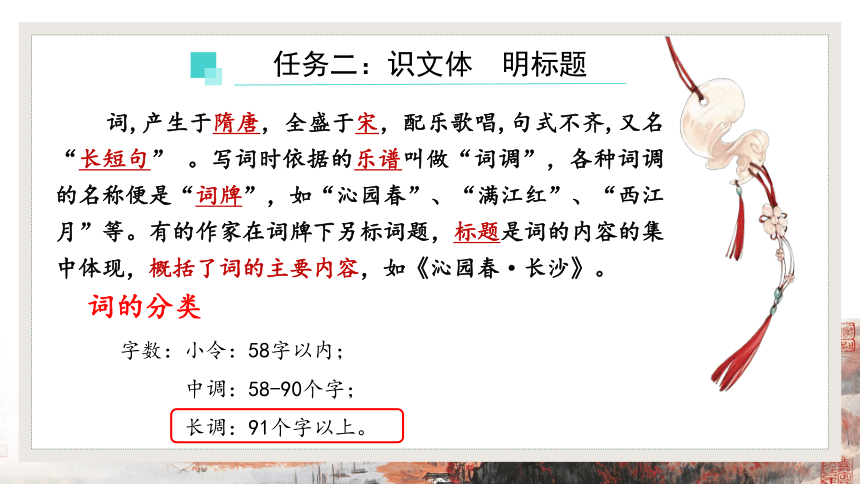

词,产生于隋唐,全盛于宋,配乐歌唱,句式不齐,又名“长短句” 。写词时依据的乐谱叫做“词调”,各种词调的名称便是“词牌”,如“沁园春”、“满江红”、“西江月”等。有的作家在词牌下另标词题,标题是词的内容的集中体现,概括了词的主要内容,如《沁园春·长沙》。

任务二:识文体 明标题

词的分类

字数:小令:58字以内;

中调:58-90个字;

长调:91个字以上。

析开篇 入诗境

任务三

独立寒秋,

湘江北去,

橘子洲头。

请同学们试着将词的开篇恢复成现代汉语的语序,并思考调换语序的作用。

在一个寒冷的清秋佳日,“我”独自一人站在橘子洲头,望着奔腾不息的湘江水滚滚向北流去。

思考:“独立”能否换为“站立”、“直立”?为什么?

“独立”既表明一个人,更显示诗人砥柱中流的气概,高大伟岸、踌躇满志。

诗句:

李白:独坐敬亭山,相看两无厌。---闲适

柳宗元:独钓寒江雪 ---隐逸

晏殊:独上高楼,望尽天涯路。 ---超脱

独立寒秋,

湘江北去,

橘子洲头。

独立

寒秋

自古逢秋悲寂寥

我言秋日胜春朝

任务四:品语言 析意象

看万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

作者站在橘子洲头,他都看到了哪些景物?

作者是用哪些词语来形容这些景物?

领起上阙

【高考小贴士】

炼 字

炼字,即用最妥帖、最精确、最形象、最生动的词语来描摹事物或表情达意。其目的在于炼意。从词性来看,以动词和形容词为主,兼及虚词。

类型 特点

炼动词 锤炼动词,往往能起到化静为动、形象生动的效果。

炼形容词 锤炼形容词,绘景摹状,能生动形象地展现社会生活的图景画面,让人们对声音、色彩、氛围、情境等有深刻的印象。

炼虚词 锤炼虚词可获得疏通诗词内涵、开合呼应、悠扬委曲、活跃情韵、化板滞为流动等美学效果。

解题方法:①在读懂句意的基础上把握该词的含义;②联系该词描述的对象,从修辞、表现手法等角度切入;③展开联想和想象,以该词的含义为核心描述景象,再现情境;④赏析该词在营造诗词意境或表达感情方面的作用。

( )山 红 遍

( )林 尽 染

( )江 碧 透

( )舸 争 流

鹰 击 长空

鱼 翔 浅底

远眺——山上——远景

近观——江中——近景

俯瞰——水底——低景

仰视——天空——高景

哪一个字引出词人所见之景?有什么特点?角度有什么不同?

万

类

霜

天

竞

自

由

静景

动景

看

(领字)

色

彩

鲜

明

生

机

勃

勃

万

层

漫

百

●

●

画面色彩鲜明

拟人,色彩的浓烈

正如王国维所说:“一切景语皆情语。”正因为诗人心中向往自由,所以看到的景物也都是自由的,你心中有什么,你眼睛就会看到什么,你眼前的风景折射了你心中的世界。我们说,这种带有主观情绪或情感的景物,我们称之为意象。

“意象”简释

意

作者的思想感情

象

作品中的客观物象

诗人的思想感情与客观物象融合,形成意象。

意境

诗人通过种种意象的创造和组合所构成的一种充满诗意的艺术境界。

赏析意象

“书不尽言,言不尽意,圣人立象以尽意。”

——《易传》

古人多有悲秋怨秋之作,为何毛泽东的这首词中的秋却“别有怀抱”,与众不同?

万里悲秋常作客

——杜甫

悲哉,秋之为气也

——宋玉

更那堪冷落清秋节

——柳永

自古逢秋悲寂寥

——刘禹锡

毛泽东(1893——1976),湖南湘潭人,字润之,笔名子任。毛泽东诗词的突出特点是用古典诗歌的形式来反映现实生活、时代气息和革命情怀。其作品富有极高的思想价值、艺术品味和审美魅力。在长期的创作时间中,他逐步形成了独特的艺术风格——气势磅礴、雄浑瑰丽。

知人论世

创作背景

这首词写于1925年。当时正值第一次国内革命时期,全国各地工农运动风起云涌,如火如荼。毛泽东直接领导了湖南农民运动,先后建立了二十多个农民协会,创建了湖南第一个党支部——韶山支部。

1925年10月,他奉命前往广州创建农民运动讲习所,途经长沙,重游橘子洲,面对如画的秋色和大好的革命形势,回忆过去的战斗岁月,不禁心潮起伏,浮想联翩,写下了这首气势磅礴的诗篇。

毛泽东笔下的秋为何如此绚丽多姿、充满生机?这与一个人的什么有关?

与这个人的志向胸怀、个性气质、人生经历密切相关。同是面对“秋”,由于胸襟不同,抱负不同,所选取的景物、着眼点也不同,所渲染的情绪、抒发的感情也就自然有别。毛泽东是叱咤风云的一代伟人,是胸怀大志的政治家,当时作为一心要彻底改造旧世界的革命青年,自然与那些多愁善感的纤弱文人不同,所以他要表达的情感是昂扬向上、胸怀天下的,它所描绘的秋景是绚丽壮美、生机勃勃的。这也告诉我们,写入作品中的意象不是随意堆砌的,而是要经过诗人的挑选和判定而的,要选取内蕴丰富、最能表现诗人主观情思的意象。

词人因感慨祖国山河寥廓而发出思考:苍茫大地,谁主沉浮。“主沉浮”是什么意思?

谁主宰国家命运,掌握民族前途。诗人通过询问大自然的盛衰荣枯的主宰,实质是词人进入深沉的历史思索,抒写出对国家命运的关切和以天下为己任的博大胸怀和豪情壮志。

这即是全词的“诗眼”,通过上片写景提出。

1925年秋天,工农运动风起云涌。在这种情况下,解决中国革命领导权问题就成了一个迫切问题。

上片写景,描绘了美丽壮观的湘江深秋景色,对景物的描写,有静有动,有远有近,并即景抒情,提出了苍茫大地该由谁来主宰的问题。小结上片,写景提问,为下文抒情议论做准备。

上片总结

任务六:析形象 悟主题

赏析下阕

任务六:析形象 悟主题

携来百侣曾游,

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂;

书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,

粪土当年万户侯。

曾记否,

到中流击水,浪遏飞舟。

“同学少年”有着什么样的形象?请根据提示填写下表。

相关词句 形象特点

风华正茂 青春年少,才华横溢

书生意气,挥斥方遒

热情奔放,敢想敢做,以天下为己任

指点江山,激扬文字

激昂慷慨,奋笔疾书;关心国家命运,针砭时弊,宣传真理

粪土当年万户侯

蔑视官僚军阀,救国救民,敢于斗争

到中流击水,浪遏飞舟

激流勇进,甘为中流砥柱

下片最后三句“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?”如何理解?

描绘了作者回忆青年时期与同学一起到水深的地方游泳,激起的浪把疾驶的船都阻住的场景,表现了青年们宏大的气魄。

采用象征的手法,形象地表达了一代革命青年的凌云壮志,以天下为己任,以及在新时代的大潮里,乘风破浪,鼓桨前进,立誓振兴中华的气概豪情。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

这一设问句与上阕末尾的设问句有什么内在联系?

这一设问句,是对上阕“谁主沉浮”问题的巧妙回答。

它表明:国家民族的命运,乃至人世间的一切应该由我们这一群敢于“中流击水,浪遏飞舟”的热血青年来主宰。

这一设问句再次抒发了诗人以天下为己任的伟大抱负。

本词上片询问大自然的命运——表现了诗人胸怀祖国,以天下为己任的情怀;下片塑造革命青年形象——表达了蔑视反动统治者,改造旧中国的革命精神和伟大抱负。

课堂小结

任务七:心悟口诵 朗读课文

请同学们带着对课文内容的理解,带着对革命领袖伟大革命抱负和豪放胸襟的感悟,心悟口诵,用青春的声音,朗诵伟人青春的诗篇。

朗读课文

沁园春·长沙

作者:毛泽东

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

感谢聆听

随堂训练

解析:B A项,“劲”应读jìnɡ;C项,“漫”应读màn;D项,“稠”应读chóu。

5.下列对这首词的鉴赏,不正确的一项是( )

A.开头三句,点明了时间、地点和特定的环境,洋溢着词人乐观主义的革命激情。

B.一个“看”字,总领下面七句,描绘了词人独立橘子洲头所见到的一幅色彩绚丽的秋景图。

C.词人从山上、江面、天空、水底选择了几种典型景物进行描写,远近相间,动静结合,对照鲜明。

D.一个“恰”字,统领下文七句,形象地概括了早期革命者雄姿英发的战斗风貌和豪迈气概。

解析:A “洋溢着词人乐观主义的革命激情”错误,开头三句用一个“特写”镜头把人物从景中推出,凸现出抒情主人公卓然而立的形象。

解析:把握诗歌形象,要抓住形象的特征。有些诗歌描绘的形象较多,应对众多的单个形象进行组合,借助想象,使其构成整体形象;有些诗歌描绘的形象并非实指,而是有比喻或象征的内涵,把握这类作品的形象就不能从字面上理解而应结合时代背景、作者遭遇等,通过想象、联想来挖掘形象的内涵。

答案:这首词塑造了一个风华正茂、意气奔放、指点江山、胸怀天下、“粪土当年万户侯”的青年英雄形象。

7.这首词塑造了青年毛泽东什么样的形象 请简要概括。

今天,我们就正式进入高中语文的学习了。在预习过程中,大家应该感受到了高中语文与初中语文的学习有所不同,接下来我们就跟随我们的预习作业进入学习吧!

预习完第一单元所有课文,请同学们找出这几篇课文的相同和不同之处!

提示:可以尝试从文体和作品主题的角度进行分析

课文 文体 作品主题

《沁园春·长沙》

《立在地球边上放号》 《红烛》 《峨日朵雪峰之侧》 《致云雀》 《百合花》 《哦,香雪》 回顾预习作业,完成以下表格:

词

诗

小说

单元导语

学习目标

人文主题

我们对青春的认识

学会“知人论世”

课文 文体 作品主题

《沁园春·长沙》

《立在地球边上放号》 《红烛》 《峨日朵雪峰之侧》 《致云雀》 《百合花》 《哦,香雪》 回顾预习作业,完成以下表格:

词

诗

小说

“青春激扬”/

“对青春的吟唱”

(有关“青春”的体验和思考)

青春被誉为“人生之春,人生之华也”。从“青春几何时,黄鸟鸣不歇”“万金买高爵,何处买青春”到“青春是希望的同胞兄弟”“青春是生命涌泉的清澈”,无数诗人赞美过它;从《致我们终将逝去的青春》《芳华》到《无问西东》《最好的我们》,无数光影聚焦过它。青春之重要毋庸置疑,青春之迷茫也无可避免。青春弥足珍贵却又短暂易逝,对于你们来说,青春逢盛世,意义更非凡,那么青春何为?该如何驾驭自己的青春之舟?请大家带着对这个问题的思考来学习本单元的作品!

毛泽东

沁园春·长沙

任务一:初读课文 整体感知

用圈点勾画的方法,标注朗诵重音,记录朗读中的情感变化,和自己的朗读方案作对比。

独立↘寒秋—,湘江—北去↘,橘jú子/洲头。看/万山/红遍↘,层林/尽染;漫江/碧透↘,百舸gě/争流—。鹰击/长空—,鱼翔xiáng/浅底,万类/霜天/竞自由↗。怅/寥liáo廓kuò↘,问/苍茫—大地,谁/主沉浮↗?

携来/百侣lǚ/曾游—,忆/往昔/峥zhēng嵘róng/岁月稠↗。恰/同学/少年,风华/正茂;书生/意气,挥斥/方遒qiú↗。指点/江山,激扬/文字,粪土/当年/万户侯。曾/记否↗,到/中流/击水,浪遏è/飞舟↗?

“shuí”为读音,多见于庄重场合和极富感情的诗朗诵中;“shéi”为语音,较生活化,多见于影视剧节目和日常生活中。

任务一:初读课文 整体感知

词,产生于隋唐,全盛于宋,配乐歌唱,句式不齐,又名“长短句” 。写词时依据的乐谱叫做“词调”,各种词调的名称便是“词牌”,如“沁园春”、“满江红”、“西江月”等。有的作家在词牌下另标词题,标题是词的内容的集中体现,概括了词的主要内容,如《沁园春·长沙》。

任务二:识文体 明标题

词的分类

字数:小令:58字以内;

中调:58-90个字;

长调:91个字以上。

析开篇 入诗境

任务三

独立寒秋,

湘江北去,

橘子洲头。

请同学们试着将词的开篇恢复成现代汉语的语序,并思考调换语序的作用。

在一个寒冷的清秋佳日,“我”独自一人站在橘子洲头,望着奔腾不息的湘江水滚滚向北流去。

思考:“独立”能否换为“站立”、“直立”?为什么?

“独立”既表明一个人,更显示诗人砥柱中流的气概,高大伟岸、踌躇满志。

诗句:

李白:独坐敬亭山,相看两无厌。---闲适

柳宗元:独钓寒江雪 ---隐逸

晏殊:独上高楼,望尽天涯路。 ---超脱

独立寒秋,

湘江北去,

橘子洲头。

独立

寒秋

自古逢秋悲寂寥

我言秋日胜春朝

任务四:品语言 析意象

看万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

作者站在橘子洲头,他都看到了哪些景物?

作者是用哪些词语来形容这些景物?

领起上阙

【高考小贴士】

炼 字

炼字,即用最妥帖、最精确、最形象、最生动的词语来描摹事物或表情达意。其目的在于炼意。从词性来看,以动词和形容词为主,兼及虚词。

类型 特点

炼动词 锤炼动词,往往能起到化静为动、形象生动的效果。

炼形容词 锤炼形容词,绘景摹状,能生动形象地展现社会生活的图景画面,让人们对声音、色彩、氛围、情境等有深刻的印象。

炼虚词 锤炼虚词可获得疏通诗词内涵、开合呼应、悠扬委曲、活跃情韵、化板滞为流动等美学效果。

解题方法:①在读懂句意的基础上把握该词的含义;②联系该词描述的对象,从修辞、表现手法等角度切入;③展开联想和想象,以该词的含义为核心描述景象,再现情境;④赏析该词在营造诗词意境或表达感情方面的作用。

( )山 红 遍

( )林 尽 染

( )江 碧 透

( )舸 争 流

鹰 击 长空

鱼 翔 浅底

远眺——山上——远景

近观——江中——近景

俯瞰——水底——低景

仰视——天空——高景

哪一个字引出词人所见之景?有什么特点?角度有什么不同?

万

类

霜

天

竞

自

由

静景

动景

看

(领字)

色

彩

鲜

明

生

机

勃

勃

万

层

漫

百

●

●

画面色彩鲜明

拟人,色彩的浓烈

正如王国维所说:“一切景语皆情语。”正因为诗人心中向往自由,所以看到的景物也都是自由的,你心中有什么,你眼睛就会看到什么,你眼前的风景折射了你心中的世界。我们说,这种带有主观情绪或情感的景物,我们称之为意象。

“意象”简释

意

作者的思想感情

象

作品中的客观物象

诗人的思想感情与客观物象融合,形成意象。

意境

诗人通过种种意象的创造和组合所构成的一种充满诗意的艺术境界。

赏析意象

“书不尽言,言不尽意,圣人立象以尽意。”

——《易传》

古人多有悲秋怨秋之作,为何毛泽东的这首词中的秋却“别有怀抱”,与众不同?

万里悲秋常作客

——杜甫

悲哉,秋之为气也

——宋玉

更那堪冷落清秋节

——柳永

自古逢秋悲寂寥

——刘禹锡

毛泽东(1893——1976),湖南湘潭人,字润之,笔名子任。毛泽东诗词的突出特点是用古典诗歌的形式来反映现实生活、时代气息和革命情怀。其作品富有极高的思想价值、艺术品味和审美魅力。在长期的创作时间中,他逐步形成了独特的艺术风格——气势磅礴、雄浑瑰丽。

知人论世

创作背景

这首词写于1925年。当时正值第一次国内革命时期,全国各地工农运动风起云涌,如火如荼。毛泽东直接领导了湖南农民运动,先后建立了二十多个农民协会,创建了湖南第一个党支部——韶山支部。

1925年10月,他奉命前往广州创建农民运动讲习所,途经长沙,重游橘子洲,面对如画的秋色和大好的革命形势,回忆过去的战斗岁月,不禁心潮起伏,浮想联翩,写下了这首气势磅礴的诗篇。

毛泽东笔下的秋为何如此绚丽多姿、充满生机?这与一个人的什么有关?

与这个人的志向胸怀、个性气质、人生经历密切相关。同是面对“秋”,由于胸襟不同,抱负不同,所选取的景物、着眼点也不同,所渲染的情绪、抒发的感情也就自然有别。毛泽东是叱咤风云的一代伟人,是胸怀大志的政治家,当时作为一心要彻底改造旧世界的革命青年,自然与那些多愁善感的纤弱文人不同,所以他要表达的情感是昂扬向上、胸怀天下的,它所描绘的秋景是绚丽壮美、生机勃勃的。这也告诉我们,写入作品中的意象不是随意堆砌的,而是要经过诗人的挑选和判定而的,要选取内蕴丰富、最能表现诗人主观情思的意象。

词人因感慨祖国山河寥廓而发出思考:苍茫大地,谁主沉浮。“主沉浮”是什么意思?

谁主宰国家命运,掌握民族前途。诗人通过询问大自然的盛衰荣枯的主宰,实质是词人进入深沉的历史思索,抒写出对国家命运的关切和以天下为己任的博大胸怀和豪情壮志。

这即是全词的“诗眼”,通过上片写景提出。

1925年秋天,工农运动风起云涌。在这种情况下,解决中国革命领导权问题就成了一个迫切问题。

上片写景,描绘了美丽壮观的湘江深秋景色,对景物的描写,有静有动,有远有近,并即景抒情,提出了苍茫大地该由谁来主宰的问题。小结上片,写景提问,为下文抒情议论做准备。

上片总结

任务六:析形象 悟主题

赏析下阕

任务六:析形象 悟主题

携来百侣曾游,

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂;

书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,

粪土当年万户侯。

曾记否,

到中流击水,浪遏飞舟。

“同学少年”有着什么样的形象?请根据提示填写下表。

相关词句 形象特点

风华正茂 青春年少,才华横溢

书生意气,挥斥方遒

热情奔放,敢想敢做,以天下为己任

指点江山,激扬文字

激昂慷慨,奋笔疾书;关心国家命运,针砭时弊,宣传真理

粪土当年万户侯

蔑视官僚军阀,救国救民,敢于斗争

到中流击水,浪遏飞舟

激流勇进,甘为中流砥柱

下片最后三句“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?”如何理解?

描绘了作者回忆青年时期与同学一起到水深的地方游泳,激起的浪把疾驶的船都阻住的场景,表现了青年们宏大的气魄。

采用象征的手法,形象地表达了一代革命青年的凌云壮志,以天下为己任,以及在新时代的大潮里,乘风破浪,鼓桨前进,立誓振兴中华的气概豪情。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

这一设问句与上阕末尾的设问句有什么内在联系?

这一设问句,是对上阕“谁主沉浮”问题的巧妙回答。

它表明:国家民族的命运,乃至人世间的一切应该由我们这一群敢于“中流击水,浪遏飞舟”的热血青年来主宰。

这一设问句再次抒发了诗人以天下为己任的伟大抱负。

本词上片询问大自然的命运——表现了诗人胸怀祖国,以天下为己任的情怀;下片塑造革命青年形象——表达了蔑视反动统治者,改造旧中国的革命精神和伟大抱负。

课堂小结

任务七:心悟口诵 朗读课文

请同学们带着对课文内容的理解,带着对革命领袖伟大革命抱负和豪放胸襟的感悟,心悟口诵,用青春的声音,朗诵伟人青春的诗篇。

朗读课文

沁园春·长沙

作者:毛泽东

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

感谢聆听

随堂训练

解析:B A项,“劲”应读jìnɡ;C项,“漫”应读màn;D项,“稠”应读chóu。

5.下列对这首词的鉴赏,不正确的一项是( )

A.开头三句,点明了时间、地点和特定的环境,洋溢着词人乐观主义的革命激情。

B.一个“看”字,总领下面七句,描绘了词人独立橘子洲头所见到的一幅色彩绚丽的秋景图。

C.词人从山上、江面、天空、水底选择了几种典型景物进行描写,远近相间,动静结合,对照鲜明。

D.一个“恰”字,统领下文七句,形象地概括了早期革命者雄姿英发的战斗风貌和豪迈气概。

解析:A “洋溢着词人乐观主义的革命激情”错误,开头三句用一个“特写”镜头把人物从景中推出,凸现出抒情主人公卓然而立的形象。

解析:把握诗歌形象,要抓住形象的特征。有些诗歌描绘的形象较多,应对众多的单个形象进行组合,借助想象,使其构成整体形象;有些诗歌描绘的形象并非实指,而是有比喻或象征的内涵,把握这类作品的形象就不能从字面上理解而应结合时代背景、作者遭遇等,通过想象、联想来挖掘形象的内涵。

答案:这首词塑造了一个风华正茂、意气奔放、指点江山、胸怀天下、“粪土当年万户侯”的青年英雄形象。

7.这首词塑造了青年毛泽东什么样的形象 请简要概括。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读