统编版高中语文选择性必修下册教学课件 7.2 *《秦腔》(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修下册教学课件 7.2 *《秦腔》(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 55.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

感受秦腔

知人论世

认 识 作 者

贾平凹,原名贾平娃,陕西丹凤人,生于1952年。中国当代作家,现为全国人大代表、中国作家协会副主席、陕西省作家协会主席、西安市文联主席、《延河》 《美文》杂志主编。贾平凹的小说描写新时期的西北农村,特别是改革开放后的变革,视野开阔,具有丰富的当代中国社会文化心理内涵,富于地域风土特色,格调清新隽永。

代表作品有小说《废都》、《 腊月·正月》、《浮躁》;散文《秦腔》、 《月迹》、《丑石》。

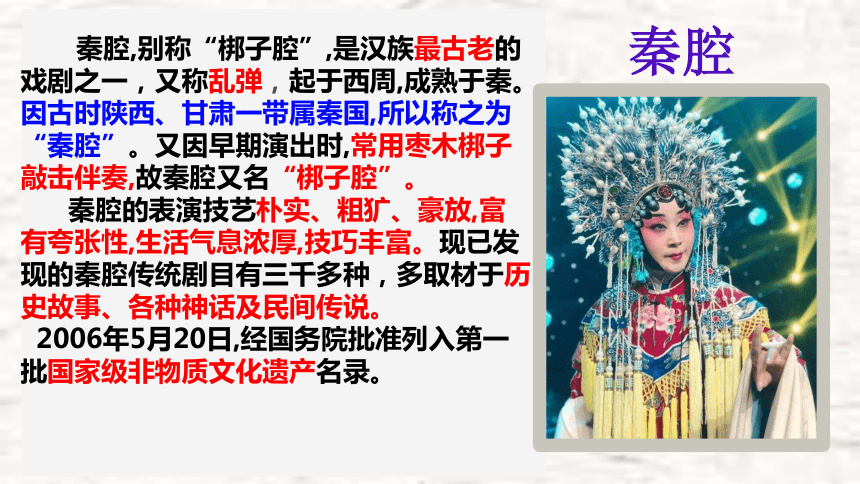

秦腔,别称“梆子腔”,是汉族最古老的戏剧之一,又称乱弹,起于西周,成熟于秦。因古时陕西、甘肃一带属秦国,所以称之为“秦腔”。又因早期演出时,常用枣木梆子敲击伴奏,故秦腔又名“梆子腔”。

秦腔的表演技艺朴实、粗犷、豪放,富有夸张性,生活气息浓厚,技巧丰富。现已发现的秦腔传统剧目有三千多种,多取材于历史故事、各种神话及民间传说。

2006年5月20日,经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

秦腔

贾平凹与秦腔

对于贾平凹,秦腔是门艺术。

从秦腔里,他知道了奸臣害忠良,知道了小姐思相公,知道了杨家将的英武,知道了白娘子祝英台的痴情,秦腔故事是他道德启蒙的第一课,也在他感慨世事时引用得最多。

现已发现的秦腔传统剧目有三千多种,多取材于历史故事、各种神话及民间传说,其中包括《春秋笔》《和氏璧》 《玉虎坠》《紫霞宫》《麟骨床》

《长坂坡》《卖华山》《临潼山》

《斩单童》《取洛阳》《三娘救子》

《柜中缘》《反延安》《破洪州》

《三上殿》《献西川》等代表性剧目。

秦腔

秦腔是我国戏曲四大声腔(昆腔、高腔、梆子腔、皮黄腔)中最古老、最丰富、最庞大的声腔体系,它的覆盖面极为广阔,流行遍及我国西北的陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆及西南的西藏、四川;中原的晋西、豫东、河北;东北大庆;东南的广东、福建,宝岛台湾等地以及吉尔吉斯坦共和国,同时也是我国最大地方剧种,对许多剧种都有很大的影响。它历经秦、汉、隋、唐、宋、元、明、清等历代发展日趋成熟,明末清初盛行于南北各地。秦腔的鼎盛时期在乾隆年间(1736-1795年)。

第一部分(1-3):通过比较道出秦腔高亢宏大的特点,指出它的生成与风土人情密不可分。

第二部分(4-9):神情毕现地表现了秦人对秦腔的喜爱与痴迷。

第三部分(10):总结全文,强调只有也只能有秦腔才能承载起秦人的喜怒哀乐。

文本解读

任务一:

速读全文,完成以下问题

1、秦地之人对秦腔有着怎样的情感?

请用一个词概括。

2、为何秦人对秦腔有着这样的情感?

结合全文,找出其中原因。(用原文回答)

秦地之人对秦腔有着怎样的情感?请用一个词概括。

喜爱?

沉迷?

痴迷?

为何秦人对秦腔有着这样的情感?

结合全文,找出其中原因。(用原文回答)

1、“唱秦腔成了做人最体面的事,任何一个乡下男女,只有唱秦腔,才有出人头地的可能”。(第一段末尾)

2、“农民是世上最劳苦的人,尤其是在这块平原上,生时落草在黄土炕上,死了被埋在黄土堆下;秦腔是他们大苦中的大乐。”(第二段开头)

3、秦腔与他们,要和“西凤”白酒、长线辣子、大叶卷烟、牛肉泡馍一样成为生命的五大要素。(第二段中)

4、广漠旷远的八百里秦川,只有这秦腔,也只能有这秦腔,八百里秦川的劳作农民只有也只能有这秦腔使他们喜怒哀乐。(第十段开头)

秦地之人对秦腔有着怎样的情感?请用一个词概括。

喜爱?

沉迷?

痴迷?

秦腔承载了秦人的喜怒哀乐,秦人对秦腔的热爱已经到了“痴迷”

任务二

请大家重点读第4—5段,思考作者从哪些角度表现秦人对秦腔的喜爱的?

品读文本 赏鉴手法

第四段:每到农闲的夜里,村里常听到几声锣响:戏班排演开始了。演员们都集合起来,到那古寺庙里去。吹、拉、弹、奏、翻、打、念、唱,提袍甩袖,吹胡瞪眼,古寺庙成了古今真乐府,天地大梨园。……寺庙里有窗无扇,屋梁上蛛丝结网,夏天蚊虫飞来,成团成团在头上旋转,薰蚊草就墙角燃起,一声唱腔一声咳嗽。冬天里四面透风,柳木疙瘩火当中架起,一出场一脸正经,一下场凑近火堆,热了前怀,凉了后背。排演到什么时候,都有观众看,有抱着二尺长的烟袋的老者,有凳子高、桌子高趴满窗台的孩子。庙里一个跟斗未翻起,窗外就哇地一声叫倒好,演员出来骂一声:谁说不好的滚蛋!他们抓住窗台死不滚去,倒要连声讨好:“翻得好!”“翻得好!”更有殷勤的,跑回来偷拿了红薯、土豆,在火堆里煨熟给演员作夜餐,赚得进屋里有一个安全位置。排演到三更鸡叫,月儿偏西,演员们散了,孩子们还围了火堆弯腰踢腿,学那一招一式。

演员排演

环境描写

细节描写:动作、语言

作者从哪些角度表现秦人对秦腔的喜爱的?

1、排演时的演员:描写环境:夏天蚊子多,冬天寒冷,衬托对秦腔的热爱。

2、看排演时的观众:观众的年龄跨度大、观看时间长,写秦川人对秦腔的喜爱。观众的殷勤,,生动地展现出秦川人对秦腔的喜爱程度之深。

第五段 :

“未等戏开,台下坐的、站的人头攒拥,台两边阶上立的卧的是一群顽童……”“各类小吃趁机摆开,一个食摊上一盏马灯,花生,瓜子,糖果,烟卷,油茶,麻花,烧鸡,煎饼,长一声短一声叫卖不绝。锣鼓还在一声儿敲打……”“后边的喊前边的坐下,前边的喊后边的为什么不说最前边的立着”“左边的喊右边的踩了他的脚,右边的叫左边的挤了他的腰……言语伤人,动了手脚;外边的趁机而入,一时四边向里挤,里边向外扛,人的旋涡涌起,如四月的麦田起风……头身一会儿倒西,一会儿倒东,喊声,骂声的哭声一片……”

品读文本 赏鉴手法

观众看戏

场面描写

贾平凹曾说,“我羡慕那种横空排浪式的汪洋场面……情绪有了声响,幻想有了色彩”

2

是场面描写

一些人物在一定时间、一定地点所发生的某件事中的一个生动画面,这就是场面。

场面描写离不开人物,人物不能只是一个,众多的人物的共同活动才构成场面。

场面描写对渲染气氛、烘托人物、突出中心,均起重要作用。

场面描写的基本形式:

(1)“点”式格式,即“点+点+点……”的形式。

这里的“点”就是指对单个人或物进行描写的小片断。由对若干个“点”的描写,组合成一个完整的场面。

(2)“面”式格式。

描写场面中的一群人,既可以是对整个场面中的人进行全面描写,也可以是对场面中的人物进行分类描写。

(3)“点面结合”式。

在写法上,可以由点到面,也可以由面到点,或点面交错。

作者从哪些角度表现秦人对秦腔的喜爱的?

点面结合,从演出前热闹场景的角度

①占位之早,观众之多

②小吃丰富,叫卖不绝

③台上锣鼓不停,台下你呼我应

④内外相互拥挤,喊声、骂声、哭声一片

⑤秦腔宪兵维持秩序

第6段:

终于台上锣鼓停了。大幕拉开,角色出场。……女的就碎步后移,水上漂一样,台下就叫:瞧那腰身,那肩头,一身的戏哟!是男的就摇那帽翎,一会双摇,一会单摇,一边上下飞闪,一边纹丝不动,台下便叫:绝了,绝了!等到那角色儿猛一转身,头一高扬,一声高叫,声如炸雷哗啷啷直从人们头顶碾过,全场一个冷颤,从头到脚,每一个手指尖儿,每一根头发梢儿都麻酥酥的了。如果是演《救裴生》,那慧娘站在台中往下蹲,慢慢地,慢慢地,慧娘蹲下去了,全场人头也矮下去了半尺,等那慧娘往起站,慢慢地,慢慢地,慧娘站起来了,全场人的脖子也全拉长了起来。……

品读文本 赏鉴手法

动作描写

多感官描写

侧面描写

手法总结

(1)场面描写技巧:点面结合,以点为主;

(2)正面描写和侧面描写相结合;

(3)以言行描写为主,多种描写为辅;

第8段:演出悲喜

以点带面

通过以秦腔演出现场相亲、爷爷带孙子看秦腔的喜中之悲、老汉在演出场地捡拾钱物、嘴馋孩子趁演出各家锁门之际偷摘瓜果等事例,表现秦腔与人们日常生活的喜怒哀乐紧紧扭结在一起。

品读文本 赏鉴手法

秦腔对秦人来说,地位是神圣不可动摇的,表现在哪三个方面?

最高级的招待、

最崇敬名角、

迎生送葬

赏析第三部分

秦腔在秦人心目中重要地位。

结尾处“只有这秦腔”“也只能有这秦腔 “除了……秦腔还能有别的吗”, 将这一有血有肉,有魂有魄的艺术形式与八百里秦川农民的生活紧紧合为一体。

《秦腔》通过对 的描绘,写出了一个地方剧种生成、变迁的特点,展现了 。

作者生于斯长于斯,对故土的热爱使得作者在描述中更多地凸现了黄土地人民的人情美,而滤掉了其中可能存在的愚昧与丑陋。在贾平凹笔下,秦腔是黄土地与老百姓生生不息的命运之声。

秦川大地上人们的喜怒哀乐等风土人情

秦人热情蓬勃的生命力

本文的线索是“秦腔”,全文都是以此来组织材料展开描述的,请结合课文进行分析。

“秦腔”作为本文的行文线索,在组织材料上有着重要的作用。

文章首先介绍了秦腔的特点和形成原因。

接着,详细的描写秦腔所形成的特殊文化风俗。

结尾部分,作者总结“三秦”的特点,写出了自己对秦腔的感悟与思考,说明了秦腔在秦川人们生活中的神圣、崇高的地位,升华了文章的主旨,拓展了文章的内涵。

黄土地养育了中华民族,产生过灿烂的民族文化,这“文化”当然也包含了秦腔在内,那么“秦腔”象征了什么

象征了中华民族的历史、文化和持久不衰的生命力。

《秦腔》这篇文章是不是仅仅给我们介绍一个地方剧种?还有没有其它的思想内涵?

《秦腔》是一篇浑厚深重的文化散文,其中不仅濡染了秦地的民情风俗,而且传神地展现了秦地百姓的精神风骨。在贾平凹笔下,秦腔是黄土地与老百姓生生不息的命运之声。

小结:

秦地:

秦人:

秦腔:

广漠旷远

大苦

大乐

腔

秦

在当下,也有很多传统文化的保护传承频频告急。源起西周的秦腔,年青一代鲜有问津;始自宋代的评书艺术,历经辉煌之后,文化之美显得式微;传统工艺刺绣,如今为找不到“接班人”而面临失传……不少凝结先人智慧才智的手工艺在我们的生活中渐行渐远,这十分可惜。你如何看待这一现象?

感受秦腔

知人论世

认 识 作 者

贾平凹,原名贾平娃,陕西丹凤人,生于1952年。中国当代作家,现为全国人大代表、中国作家协会副主席、陕西省作家协会主席、西安市文联主席、《延河》 《美文》杂志主编。贾平凹的小说描写新时期的西北农村,特别是改革开放后的变革,视野开阔,具有丰富的当代中国社会文化心理内涵,富于地域风土特色,格调清新隽永。

代表作品有小说《废都》、《 腊月·正月》、《浮躁》;散文《秦腔》、 《月迹》、《丑石》。

秦腔,别称“梆子腔”,是汉族最古老的戏剧之一,又称乱弹,起于西周,成熟于秦。因古时陕西、甘肃一带属秦国,所以称之为“秦腔”。又因早期演出时,常用枣木梆子敲击伴奏,故秦腔又名“梆子腔”。

秦腔的表演技艺朴实、粗犷、豪放,富有夸张性,生活气息浓厚,技巧丰富。现已发现的秦腔传统剧目有三千多种,多取材于历史故事、各种神话及民间传说。

2006年5月20日,经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

秦腔

贾平凹与秦腔

对于贾平凹,秦腔是门艺术。

从秦腔里,他知道了奸臣害忠良,知道了小姐思相公,知道了杨家将的英武,知道了白娘子祝英台的痴情,秦腔故事是他道德启蒙的第一课,也在他感慨世事时引用得最多。

现已发现的秦腔传统剧目有三千多种,多取材于历史故事、各种神话及民间传说,其中包括《春秋笔》《和氏璧》 《玉虎坠》《紫霞宫》《麟骨床》

《长坂坡》《卖华山》《临潼山》

《斩单童》《取洛阳》《三娘救子》

《柜中缘》《反延安》《破洪州》

《三上殿》《献西川》等代表性剧目。

秦腔

秦腔是我国戏曲四大声腔(昆腔、高腔、梆子腔、皮黄腔)中最古老、最丰富、最庞大的声腔体系,它的覆盖面极为广阔,流行遍及我国西北的陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆及西南的西藏、四川;中原的晋西、豫东、河北;东北大庆;东南的广东、福建,宝岛台湾等地以及吉尔吉斯坦共和国,同时也是我国最大地方剧种,对许多剧种都有很大的影响。它历经秦、汉、隋、唐、宋、元、明、清等历代发展日趋成熟,明末清初盛行于南北各地。秦腔的鼎盛时期在乾隆年间(1736-1795年)。

第一部分(1-3):通过比较道出秦腔高亢宏大的特点,指出它的生成与风土人情密不可分。

第二部分(4-9):神情毕现地表现了秦人对秦腔的喜爱与痴迷。

第三部分(10):总结全文,强调只有也只能有秦腔才能承载起秦人的喜怒哀乐。

文本解读

任务一:

速读全文,完成以下问题

1、秦地之人对秦腔有着怎样的情感?

请用一个词概括。

2、为何秦人对秦腔有着这样的情感?

结合全文,找出其中原因。(用原文回答)

秦地之人对秦腔有着怎样的情感?请用一个词概括。

喜爱?

沉迷?

痴迷?

为何秦人对秦腔有着这样的情感?

结合全文,找出其中原因。(用原文回答)

1、“唱秦腔成了做人最体面的事,任何一个乡下男女,只有唱秦腔,才有出人头地的可能”。(第一段末尾)

2、“农民是世上最劳苦的人,尤其是在这块平原上,生时落草在黄土炕上,死了被埋在黄土堆下;秦腔是他们大苦中的大乐。”(第二段开头)

3、秦腔与他们,要和“西凤”白酒、长线辣子、大叶卷烟、牛肉泡馍一样成为生命的五大要素。(第二段中)

4、广漠旷远的八百里秦川,只有这秦腔,也只能有这秦腔,八百里秦川的劳作农民只有也只能有这秦腔使他们喜怒哀乐。(第十段开头)

秦地之人对秦腔有着怎样的情感?请用一个词概括。

喜爱?

沉迷?

痴迷?

秦腔承载了秦人的喜怒哀乐,秦人对秦腔的热爱已经到了“痴迷”

任务二

请大家重点读第4—5段,思考作者从哪些角度表现秦人对秦腔的喜爱的?

品读文本 赏鉴手法

第四段:每到农闲的夜里,村里常听到几声锣响:戏班排演开始了。演员们都集合起来,到那古寺庙里去。吹、拉、弹、奏、翻、打、念、唱,提袍甩袖,吹胡瞪眼,古寺庙成了古今真乐府,天地大梨园。……寺庙里有窗无扇,屋梁上蛛丝结网,夏天蚊虫飞来,成团成团在头上旋转,薰蚊草就墙角燃起,一声唱腔一声咳嗽。冬天里四面透风,柳木疙瘩火当中架起,一出场一脸正经,一下场凑近火堆,热了前怀,凉了后背。排演到什么时候,都有观众看,有抱着二尺长的烟袋的老者,有凳子高、桌子高趴满窗台的孩子。庙里一个跟斗未翻起,窗外就哇地一声叫倒好,演员出来骂一声:谁说不好的滚蛋!他们抓住窗台死不滚去,倒要连声讨好:“翻得好!”“翻得好!”更有殷勤的,跑回来偷拿了红薯、土豆,在火堆里煨熟给演员作夜餐,赚得进屋里有一个安全位置。排演到三更鸡叫,月儿偏西,演员们散了,孩子们还围了火堆弯腰踢腿,学那一招一式。

演员排演

环境描写

细节描写:动作、语言

作者从哪些角度表现秦人对秦腔的喜爱的?

1、排演时的演员:描写环境:夏天蚊子多,冬天寒冷,衬托对秦腔的热爱。

2、看排演时的观众:观众的年龄跨度大、观看时间长,写秦川人对秦腔的喜爱。观众的殷勤,,生动地展现出秦川人对秦腔的喜爱程度之深。

第五段 :

“未等戏开,台下坐的、站的人头攒拥,台两边阶上立的卧的是一群顽童……”“各类小吃趁机摆开,一个食摊上一盏马灯,花生,瓜子,糖果,烟卷,油茶,麻花,烧鸡,煎饼,长一声短一声叫卖不绝。锣鼓还在一声儿敲打……”“后边的喊前边的坐下,前边的喊后边的为什么不说最前边的立着”“左边的喊右边的踩了他的脚,右边的叫左边的挤了他的腰……言语伤人,动了手脚;外边的趁机而入,一时四边向里挤,里边向外扛,人的旋涡涌起,如四月的麦田起风……头身一会儿倒西,一会儿倒东,喊声,骂声的哭声一片……”

品读文本 赏鉴手法

观众看戏

场面描写

贾平凹曾说,“我羡慕那种横空排浪式的汪洋场面……情绪有了声响,幻想有了色彩”

2

是场面描写

一些人物在一定时间、一定地点所发生的某件事中的一个生动画面,这就是场面。

场面描写离不开人物,人物不能只是一个,众多的人物的共同活动才构成场面。

场面描写对渲染气氛、烘托人物、突出中心,均起重要作用。

场面描写的基本形式:

(1)“点”式格式,即“点+点+点……”的形式。

这里的“点”就是指对单个人或物进行描写的小片断。由对若干个“点”的描写,组合成一个完整的场面。

(2)“面”式格式。

描写场面中的一群人,既可以是对整个场面中的人进行全面描写,也可以是对场面中的人物进行分类描写。

(3)“点面结合”式。

在写法上,可以由点到面,也可以由面到点,或点面交错。

作者从哪些角度表现秦人对秦腔的喜爱的?

点面结合,从演出前热闹场景的角度

①占位之早,观众之多

②小吃丰富,叫卖不绝

③台上锣鼓不停,台下你呼我应

④内外相互拥挤,喊声、骂声、哭声一片

⑤秦腔宪兵维持秩序

第6段:

终于台上锣鼓停了。大幕拉开,角色出场。……女的就碎步后移,水上漂一样,台下就叫:瞧那腰身,那肩头,一身的戏哟!是男的就摇那帽翎,一会双摇,一会单摇,一边上下飞闪,一边纹丝不动,台下便叫:绝了,绝了!等到那角色儿猛一转身,头一高扬,一声高叫,声如炸雷哗啷啷直从人们头顶碾过,全场一个冷颤,从头到脚,每一个手指尖儿,每一根头发梢儿都麻酥酥的了。如果是演《救裴生》,那慧娘站在台中往下蹲,慢慢地,慢慢地,慧娘蹲下去了,全场人头也矮下去了半尺,等那慧娘往起站,慢慢地,慢慢地,慧娘站起来了,全场人的脖子也全拉长了起来。……

品读文本 赏鉴手法

动作描写

多感官描写

侧面描写

手法总结

(1)场面描写技巧:点面结合,以点为主;

(2)正面描写和侧面描写相结合;

(3)以言行描写为主,多种描写为辅;

第8段:演出悲喜

以点带面

通过以秦腔演出现场相亲、爷爷带孙子看秦腔的喜中之悲、老汉在演出场地捡拾钱物、嘴馋孩子趁演出各家锁门之际偷摘瓜果等事例,表现秦腔与人们日常生活的喜怒哀乐紧紧扭结在一起。

品读文本 赏鉴手法

秦腔对秦人来说,地位是神圣不可动摇的,表现在哪三个方面?

最高级的招待、

最崇敬名角、

迎生送葬

赏析第三部分

秦腔在秦人心目中重要地位。

结尾处“只有这秦腔”“也只能有这秦腔 “除了……秦腔还能有别的吗”, 将这一有血有肉,有魂有魄的艺术形式与八百里秦川农民的生活紧紧合为一体。

《秦腔》通过对 的描绘,写出了一个地方剧种生成、变迁的特点,展现了 。

作者生于斯长于斯,对故土的热爱使得作者在描述中更多地凸现了黄土地人民的人情美,而滤掉了其中可能存在的愚昧与丑陋。在贾平凹笔下,秦腔是黄土地与老百姓生生不息的命运之声。

秦川大地上人们的喜怒哀乐等风土人情

秦人热情蓬勃的生命力

本文的线索是“秦腔”,全文都是以此来组织材料展开描述的,请结合课文进行分析。

“秦腔”作为本文的行文线索,在组织材料上有着重要的作用。

文章首先介绍了秦腔的特点和形成原因。

接着,详细的描写秦腔所形成的特殊文化风俗。

结尾部分,作者总结“三秦”的特点,写出了自己对秦腔的感悟与思考,说明了秦腔在秦川人们生活中的神圣、崇高的地位,升华了文章的主旨,拓展了文章的内涵。

黄土地养育了中华民族,产生过灿烂的民族文化,这“文化”当然也包含了秦腔在内,那么“秦腔”象征了什么

象征了中华民族的历史、文化和持久不衰的生命力。

《秦腔》这篇文章是不是仅仅给我们介绍一个地方剧种?还有没有其它的思想内涵?

《秦腔》是一篇浑厚深重的文化散文,其中不仅濡染了秦地的民情风俗,而且传神地展现了秦地百姓的精神风骨。在贾平凹笔下,秦腔是黄土地与老百姓生生不息的命运之声。

小结:

秦地:

秦人:

秦腔:

广漠旷远

大苦

大乐

腔

秦

在当下,也有很多传统文化的保护传承频频告急。源起西周的秦腔,年青一代鲜有问津;始自宋代的评书艺术,历经辉煌之后,文化之美显得式微;传统工艺刺绣,如今为找不到“接班人”而面临失传……不少凝结先人智慧才智的手工艺在我们的生活中渐行渐远,这十分可惜。你如何看待这一现象?