孤独之旅(浙江省宁波市)

文档属性

| 名称 | 孤独之旅(浙江省宁波市) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 752.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2007-10-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件17张PPT。名言欣赏——关于“孤独”

罗曼·罗兰对于孤独曾有这样的表述:

“关心社会生活的良好习惯,不应妨碍你们每个

人倾注于内心的生活。在连绵不断的行动和感情的

激流里,你们应该为自己保留一间单房,离开人群,

单独幽居,以便认清自己力量的弱点,深入思考,

然后重新再去接触大地……”

曹文轩

“孤独是一种正常并且健康的心态——如果程度

得当的话。它标志着一种人格的成熟。它使人少了许

多盲目。它使人在嘈杂的生活中有了一份保护身心健

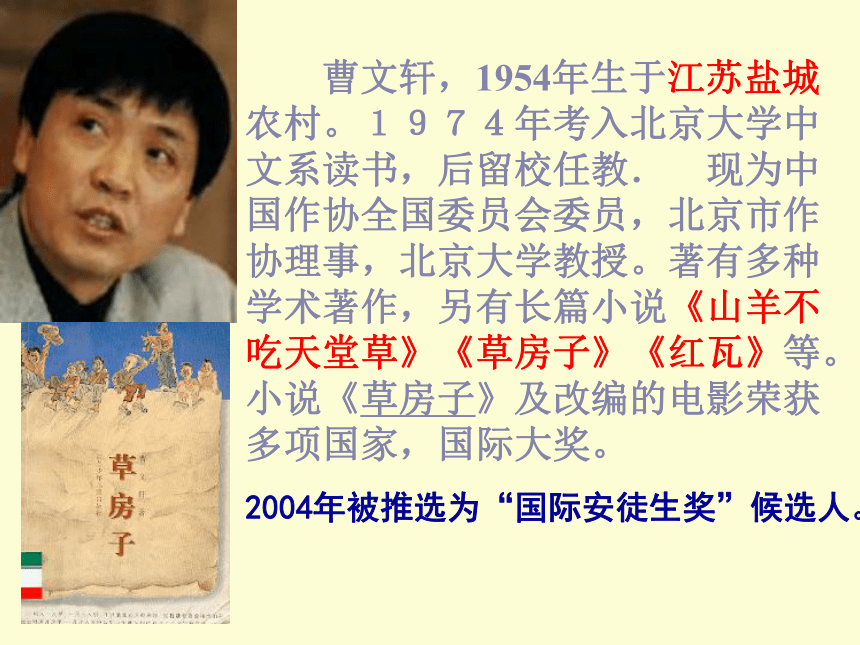

康的清静。”孤独之旅 曹文轩,1954年生于江苏盐城农村。1974年考入北京大学中文系读书,后留校任教. 现为中国作协全国委员会委员,北京市作协理事,北京大学教授。著有多种学术著作,另有长篇小说《山羊不吃天堂草》《草房子》《红瓦》等。小说《草房子》及改编的电影荣获多项国家,国际大奖。

2004年被推选为“国际安徒生奖”候选人。

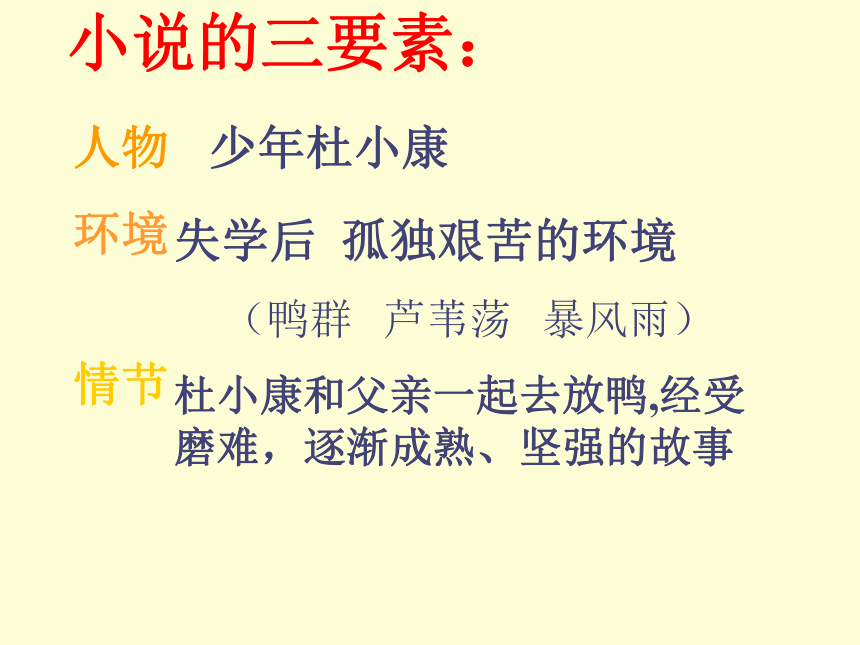

本文选自长篇小说《草房子》。这是一部关于少年成长的长篇小说。小说以一座建在“草房子”里的学校为背景,写了男孩桑桑终身难忘的六年小学生活。他亲眼目睹或参与了 一连串看似寻常但又催人泪下的事件。描绘了几个孩子读书、生活、成长的历程,既弥漫着艰辛与苦痛,又闪烁着人性的光芒。本文节选部分写的是不幸少年杜小康与厄运抗争时的悲怆。杜小康原本生活在麻油地家底最厚实的人家,生活富裕,使他一直有一种优越感,他又是班里成绩最好的学生。一次意外变故,家中破产,他被迫辍学,过早地担负起生活的重担,跟随父亲背井离乡去放鸭。小说的三要素:人物环境情节少年杜小康失学后 孤独艰苦的环境(鸭群 芦苇荡 暴风雨)杜小康和父亲一起去放鸭,经受

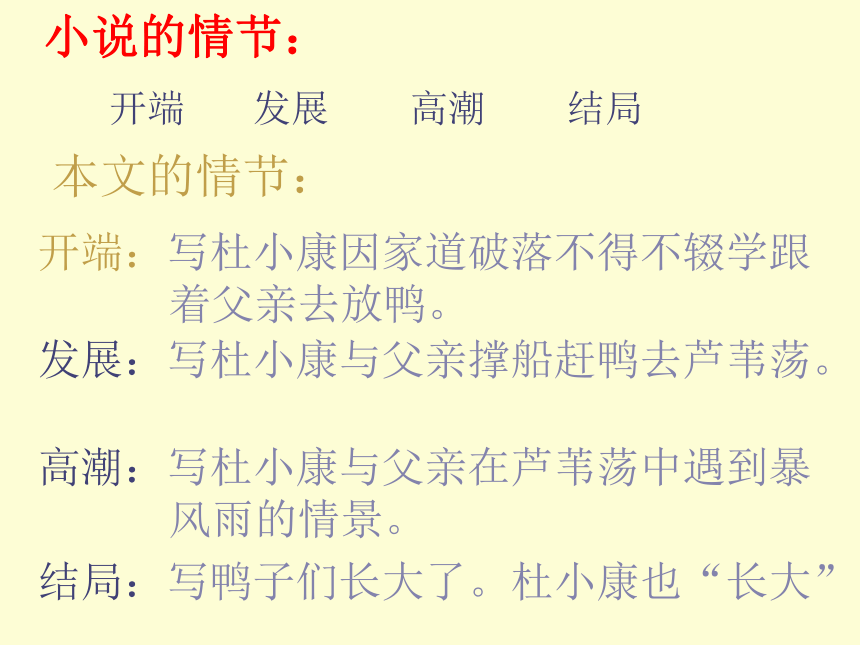

磨难,逐渐成熟、坚强的故事小说的情节:开端 发展 高潮 结局本文的情节:开端:写杜小康因家道破落不得不辍学跟

着父亲去放鸭。发展:写杜小康与父亲撑船赶鸭去芦苇荡。高潮:写杜小康与父亲在芦苇荡中遇到暴

风雨的情景。结局:写鸭子们长大了。杜小康也“长大”了。速读全文,初步感知课文内容,拿起笔来,找出体现“孤独”的词句。

陌生的天空和陌生的水面

从未见过的面孔

没有其他声音,天地又如此空旷

寂寞

已无一户人家

惟一的炊烟想听到声音,然而,这不可能

最大的敌人,就是孤独

一连十多天遇不到一个人

言语被大量地省略了。这种省略,只能进一步强化似乎满世界都注满了的孤独

已根本不可能回避孤独拿起笔来,找出体现“孤独”的词句人物:杜小康 默读课文思考杜小康经历 “孤独之旅” 时经历了几个时期,每个时期发生了怎样的心理变化 ?

找出文中描写杜小康心理活动的词句,并在旁边标注:产生这种心理的时期及变化原因。心理描写心理变化过程:刚刚出发时:到达芦荡时:芦荡安顿后:住段时间后:雨后天晴时:杜小康不成熟成 熟成

长

之

旅茫然 恐惧害怕 胆怯孤独 单调不再忽然地恐慌

坚强 张大讨论思考:

结合课文说说“孤独”的含义?(你觉得文中杜小康感受到那些方面的“孤独”?)离乡背井的孤独别离母亲与伙伴的孤独单调乏味生活的孤独前途迷茫与未知的孤独空旷浩茫环境的孤独寂寞痛苦恐惧孤独磨难探究人物形象你认为杜小康是一个怎样的孩子?他是一个不怕困难,在困境中成长,越来越坚强的孩子。

他是一个能理解父母苦衷,能为家庭分忧的孩子。

他是一个念念不忘求学上进,热爱生活,热爱大自然的孩子环境描写探究 1、以较大的篇幅描写鸭子,以鸭群的变化折射杜小康的成长。

2、以芦苇作为人物心理变化的见证。

3、暴风雨成了杜小康成长的催生力量。面对芦苇荡中极其可怕的暴风雨,杜小康在暴风雨中搏斗,表现了成人般的勇气与坚强。

这样,文章出色的自然环境描写为人物的成长提供了广阔的背景和舞台, 对表现杜小康的成长起到了烘托、暗示、促进、推动的作用。 跳读课文,找出文中描写自然环境的段落,说说这样的环境描写对表现杜小康的成长起什麽作用? 小结:在这样的环境中连父亲都几乎无法承受,而杜小康承受了,可以说这是一种“磨难”。在经厉“孤独”的洗礼后“他觉得自己突然长大了,坚强了。” 这浸透着孤独感的一切,既困扰、磨难过他,也教养、启示过他。课文告诉我们:人除了要战胜大自然外,更重要的是要战胜自我。

小说启迪我们:少年要面对困难,而不是躲避困难。最终赢得了胜利,会有一种自豪感和成长感。

作业 读书贵在感悟和联想,而作品贵在能引起读者的共鸣。杜 小康在孤独中成长的经历让人感动,你一定也有这样的成长经历,试着把它写出来,让大家体味一下你的“孤独之旅”,看谁写得真实感人。 在逆境中学习更能成为佼佼者!

罗曼·罗兰对于孤独曾有这样的表述:

“关心社会生活的良好习惯,不应妨碍你们每个

人倾注于内心的生活。在连绵不断的行动和感情的

激流里,你们应该为自己保留一间单房,离开人群,

单独幽居,以便认清自己力量的弱点,深入思考,

然后重新再去接触大地……”

曹文轩

“孤独是一种正常并且健康的心态——如果程度

得当的话。它标志着一种人格的成熟。它使人少了许

多盲目。它使人在嘈杂的生活中有了一份保护身心健

康的清静。”孤独之旅 曹文轩,1954年生于江苏盐城农村。1974年考入北京大学中文系读书,后留校任教. 现为中国作协全国委员会委员,北京市作协理事,北京大学教授。著有多种学术著作,另有长篇小说《山羊不吃天堂草》《草房子》《红瓦》等。小说《草房子》及改编的电影荣获多项国家,国际大奖。

2004年被推选为“国际安徒生奖”候选人。

本文选自长篇小说《草房子》。这是一部关于少年成长的长篇小说。小说以一座建在“草房子”里的学校为背景,写了男孩桑桑终身难忘的六年小学生活。他亲眼目睹或参与了 一连串看似寻常但又催人泪下的事件。描绘了几个孩子读书、生活、成长的历程,既弥漫着艰辛与苦痛,又闪烁着人性的光芒。本文节选部分写的是不幸少年杜小康与厄运抗争时的悲怆。杜小康原本生活在麻油地家底最厚实的人家,生活富裕,使他一直有一种优越感,他又是班里成绩最好的学生。一次意外变故,家中破产,他被迫辍学,过早地担负起生活的重担,跟随父亲背井离乡去放鸭。小说的三要素:人物环境情节少年杜小康失学后 孤独艰苦的环境(鸭群 芦苇荡 暴风雨)杜小康和父亲一起去放鸭,经受

磨难,逐渐成熟、坚强的故事小说的情节:开端 发展 高潮 结局本文的情节:开端:写杜小康因家道破落不得不辍学跟

着父亲去放鸭。发展:写杜小康与父亲撑船赶鸭去芦苇荡。高潮:写杜小康与父亲在芦苇荡中遇到暴

风雨的情景。结局:写鸭子们长大了。杜小康也“长大”了。速读全文,初步感知课文内容,拿起笔来,找出体现“孤独”的词句。

陌生的天空和陌生的水面

从未见过的面孔

没有其他声音,天地又如此空旷

寂寞

已无一户人家

惟一的炊烟想听到声音,然而,这不可能

最大的敌人,就是孤独

一连十多天遇不到一个人

言语被大量地省略了。这种省略,只能进一步强化似乎满世界都注满了的孤独

已根本不可能回避孤独拿起笔来,找出体现“孤独”的词句人物:杜小康 默读课文思考杜小康经历 “孤独之旅” 时经历了几个时期,每个时期发生了怎样的心理变化 ?

找出文中描写杜小康心理活动的词句,并在旁边标注:产生这种心理的时期及变化原因。心理描写心理变化过程:刚刚出发时:到达芦荡时:芦荡安顿后:住段时间后:雨后天晴时:杜小康不成熟成 熟成

长

之

旅茫然 恐惧害怕 胆怯孤独 单调不再忽然地恐慌

坚强 张大讨论思考:

结合课文说说“孤独”的含义?(你觉得文中杜小康感受到那些方面的“孤独”?)离乡背井的孤独别离母亲与伙伴的孤独单调乏味生活的孤独前途迷茫与未知的孤独空旷浩茫环境的孤独寂寞痛苦恐惧孤独磨难探究人物形象你认为杜小康是一个怎样的孩子?他是一个不怕困难,在困境中成长,越来越坚强的孩子。

他是一个能理解父母苦衷,能为家庭分忧的孩子。

他是一个念念不忘求学上进,热爱生活,热爱大自然的孩子环境描写探究 1、以较大的篇幅描写鸭子,以鸭群的变化折射杜小康的成长。

2、以芦苇作为人物心理变化的见证。

3、暴风雨成了杜小康成长的催生力量。面对芦苇荡中极其可怕的暴风雨,杜小康在暴风雨中搏斗,表现了成人般的勇气与坚强。

这样,文章出色的自然环境描写为人物的成长提供了广阔的背景和舞台, 对表现杜小康的成长起到了烘托、暗示、促进、推动的作用。 跳读课文,找出文中描写自然环境的段落,说说这样的环境描写对表现杜小康的成长起什麽作用? 小结:在这样的环境中连父亲都几乎无法承受,而杜小康承受了,可以说这是一种“磨难”。在经厉“孤独”的洗礼后“他觉得自己突然长大了,坚强了。” 这浸透着孤独感的一切,既困扰、磨难过他,也教养、启示过他。课文告诉我们:人除了要战胜大自然外,更重要的是要战胜自我。

小说启迪我们:少年要面对困难,而不是躲避困难。最终赢得了胜利,会有一种自豪感和成长感。

作业 读书贵在感悟和联想,而作品贵在能引起读者的共鸣。杜 小康在孤独中成长的经历让人感动,你一定也有这样的成长经历,试着把它写出来,让大家体味一下你的“孤独之旅”,看谁写得真实感人。 在逆境中学习更能成为佼佼者!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》