全国2025届高三适应性历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 全国2025届高三适应性历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 165.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-29 16:46:31 | ||

图片预览

文档简介

全国2025届高三适应性历史试题

一、选择题:本大题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.距今约5000年,黄河中下游的龙山文化逐渐取代以前相对独立发展的仰韶文化与大汶口文化。这三种新石器时代文化的共同特征是( )

A.建造宫殿 B.制作陶瓷

C.使用青铜 D.食用粟米

2.唐武则天时期,685年的殿试考题涉及政要、求贤、隐退、明王革命、帝王之道等内容。689年的殿试考题为:正本惟新,效法何代何帝;开国承家,何以敦本。这反映了当时( )

A.科举考试注重现实问题

B.科举成为选拔官员主要途径

C.治国理念崇尚道家学说

D.士族势力得到了空前的发展

3.辛亥革命后,有清朝遗老斥责张之洞花费巨资,编练新军,反为革命党人所用。也有遗老为张之洞开脱,说这并非张之洞本意。这可用于说明( )

A.改良主义思想仍居社会主流地位

B.“中体西用”未能挽救清朝统治

C.地方督抚权力过大削弱中央集权

D.辛亥革命缺乏广泛的群众基础

4.1938年,毛泽东在同世界学联代表团的谈话中指出,“中国、日本、世界各种反法西斯的势力是互相影响的”“世界和平不能分割,世界是一个整体,这是现在世界政治的特点”。这段话旨在( )

A.巩固抗日民族统一战线

B.强调中国为反法西斯战争主战场

C.争取国际力量抗击侵略

D.批判西方列强对日推行绥靖政策

5.1946年5月4日,中共中央发出指示,肯定了农民从地主手中获得土地的方式。1947年5月,中央工委指出,怀疑农民继续获得土地要求的正当性和正义性,是一种“右倾机会主义”。这一变化说明当时( )

A.完整的土地改革法案已形成

B.减租减息政策得以延续

C.统一战线的对象进一步扩大

D.战场形势发生重大变化

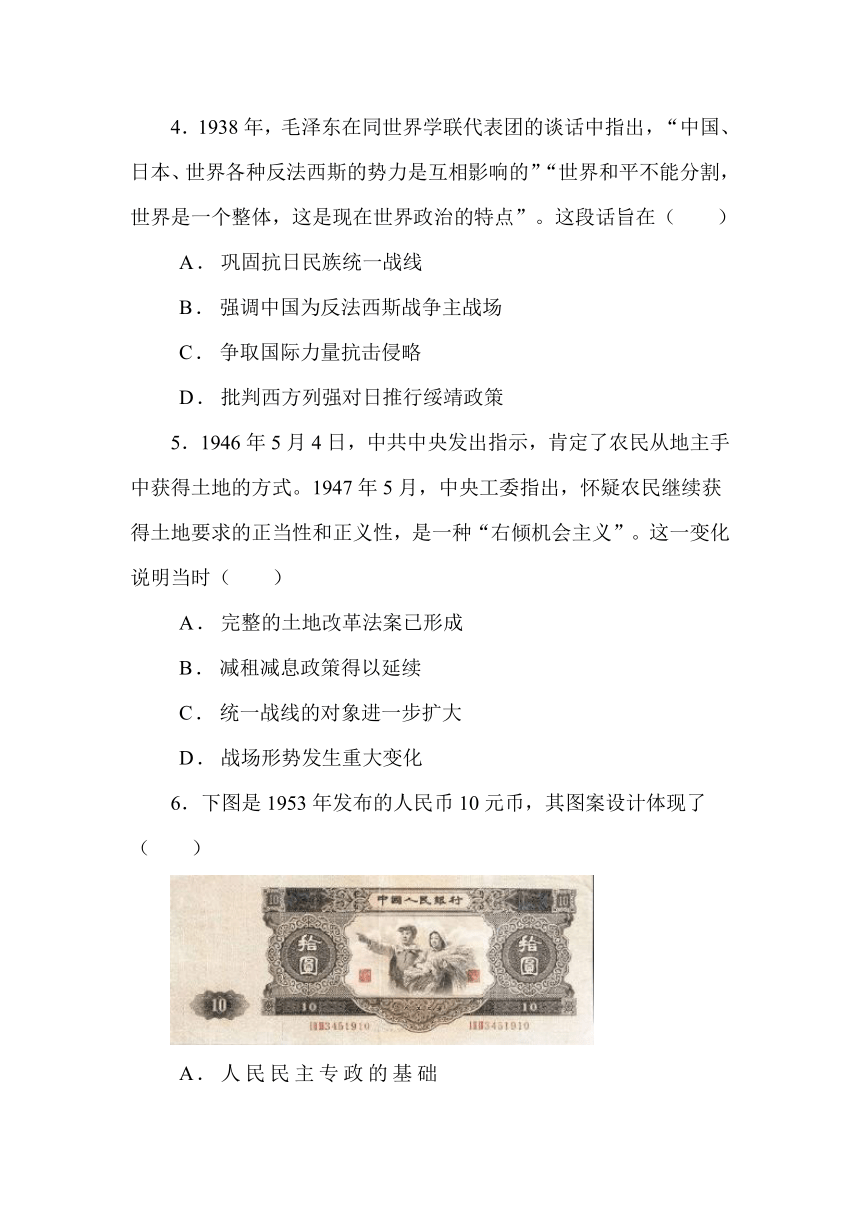

6.下图是1953年发布的人民币10元币,其图案设计体现了( )

A.人民民主专政的基础

B.全民所有制的性质

C.经济体制改革的深化

D.各民族人民的团结

7.据统计,2019年共有69个国家和地区人均国内生产总值超过1万美元,包括中国14亿多人口在内,总数约为28亿人。到2020年11月,我国近1亿贫困人口实现脱贫,消除了绝对贫困和区域性整体贫困。这反映出中国( )

A.社会主义现代化基本实现

B.建设小康社会成就斐然

C.开始参与经济全球化进程

D.推动世界市场加速形成

8.2007年,埃及官方宣称法老哈特谢普苏特的木乃伊被确认。专家借助基因分析等手段,结合该木乃伊的包裹材料、陵墓器物、文字图像以及牙齿等信息,并对比已获得的这位法老近亲血缘关系,最终得出结论。这一确认过程( )

A.主要依靠对历史文献的解读

B.缺乏史料实证的研究意识

C.使用了多学科交叉研究方法

D.反映考古报告更接近真相

9.新航路开辟后,早期到达美洲的一些欧洲人称,发现了所有世间天堂的迹象,印第安人性格温和,保留着各种美德;另一些欧洲人却认为,印第安人是不知道文明为何物的野蛮人。这些认知( )

A.建构了客观真实的印第安人形象

B.蕴含了文明评判的不同标准

C.开启了不同文化之间的交流碰撞

D.改变了以欧洲为中心的格局

10.法国大革命爆发后,“乞讨问题委员会”和“救济委员会”相继成立。前者负责判断和指导救济,后者负责向穷人拨款、供应济贫院,并审阅与回答投诉和请愿。这( )

A.体现了大革命的政治理念

B.标志现代济贫制度的兴起

C.表明大革命任务已经完成

D.解决了社会贫富分化问题

11.1930年前后,日本大米价格连年下跌。1930年4月,日本每担大米的价格为26.91日元,到12月降为17.7日元,已低于成本价。虽然稻谷丰收,但农民收入减少,出现“丰收饥馑”。造成这一局面的主要原因是( )

A.法西斯的专政

B.欧美列强的封锁

C.世界经济危机

D.农产品绝对过剩

12.20世纪五六十年代,联邦德国试图摆脱美国控制,改善与苏联关系,通过“欧洲联合”实现西欧经济一体化,谋求欧洲大国地位;同时寻求在德国统一和柏林问题上达成有利的解决办法。上述举措的实施( )

A.反映了集团对抗形势的缓和

B.适应了国家宏观调控需要

C.有效地解决了“滞胀”问题

D.得益于经济的恢复与繁荣

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

13.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

明初通过户口和耕地清查,分别编制“黄册”和“鱼鳞图册”。“黄册”以里甲制为基础,以人户为中心,每里一册,详列各户人口、田土、房屋;“鱼鳞图册”以田地为主,分号详列面积、地形、四至、土质及业主姓名。赋役征派按照人丁和田亩的多寡,分夏税、秋粮两次交纳米麦,并征调力役。明中后期,为解决赋役不均问题,应对财政危机,万历年间推行“一条鞭法”,实行差役、税粮、赋与役的合并编派与征收,田赋缴纳以银为主。这是中国赋役制度的重大变革。

——摘编自梁方仲《明代赋役制度》等

材料二

英国封建时代之初,国王主要依靠直接属于王室的土地收入,以及向封臣征收的协助金、继承金、监护金等维持生活。国王除战争、被俘赎金等特定情况,未经封臣同意不能随意征税。13世纪时,国王多次面向全国征收动产税,并对多种进出口商品征收全国性关税。这一时期,从全英格兰地区看,劳役地租不足1/3,而货币地租占2/3以上。14世纪晚期,英国曾三次征收人头税。随着征税权力的扩大,国王同议会的冲突加剧。

——摘编自马克思《英国封建社会研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,比较明初和中后期赋役制度的差异,并说明产生差异的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中古英国税制的主要变化。(9分)

(3)根据材料并结合所学知识,分别简析明代中国与中古英国赋税制度变革的影响。(8分)

14.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

1864年,《万国公法》经清廷批准翻译出版,引起很大震动。该书引入了欧美国家相互间交往的原则,如尊重各国主权、国与国之间平等往来、遵守国际公约和双边条约等。郑观应指出:“国之强弱相等,则藉公法相维持。若太强太弱,公法未必能行也”“公法固可恃而不可恃者也……公法仍凭虚理,强者可执其法以绳人,弱者必不免隐忍受屈也。是故有国者,惟有发愤自强,方可得公法之益;倘积弱不振,虽有百公法何补哉?”

——摘编自郑观应《盛世危言》等

从材料中获取信息,提炼一个观点,结合中国近现代史具体史实予以论证。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)

15.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

(王吉)少好学明经,以郡吏举孝廉为郎。

(辛庆忌)成帝初,征为光禄大夫,迁左曹中郎将,至执金吾。

(石奋)积功劳,孝文时官至太中大夫。

——据《汉书》

材料二

汉代的选官原以举荐为中心环节,举主遂由此获得了很大的选官权力,举主与被举者常常结成恩主与故吏的深厚关系,这种依附关系常常发展为政治离心势力……东汉后期,选官制度的施行,遭遇了深刻的危机。选举制度完全为豪门势家所把持,成为他们安插私人、结党营私的工具。整个选举制度彻底败坏,权门请托,贵戚书命,成为普遍风气。

——摘编自白钢主编《中国政治制度通史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代的选官方式。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析汉代选官制度的影响。(9分)

全国2025届高三适应性测试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共12小题,每小题3分,共36分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

13.【答案】

(1)差异:由赋、役分别征收到合并征收;(2分)田赋由实物征收转变为货币为主。(2分)

原因:土地兼并严重,财政困难;(2分)白银大量流入,货币经济发展。(2分)

(2)征收范围逐渐扩大;(3分)征收对象不断扩大;(3分)从劳役地租、实物地租逐渐转向货币地租。(3分)

(3)明代:缓解财政危机,缓和社会矛盾;(2分)有利于商品经济发展。(2分)

英国:王权不断强化;(2分)国王与贵族等矛盾加剧。(2分)

14.【答案】

评分标准:

观点(0~3分) 观点明确。(3分) 观点较明确。(2分) 观点不明确或无观点。(0~1分)

论证(0~7分) 论证的依据准确;依据与观点关系密切。(5~7分) 论证的依据较准确;依据与观点关系较密切。(2~4分) 论证的依据不准确;依据与观点关系不密切。(0~1分)

表述(0~2分) 逻辑严密,表述清晰。(2分) 逻辑较严密,表述较清晰。(1分) 逻辑不严密,表述不清晰。(0分)

示例一:

观点:弱国在对外交往中难以完全依凭国际法(3分)

论证:由于国家实力强弱不同,国际法在国际关系中的作用有差异。近代中国国力衰弱,西方列强为了达到侵略中国的目的,多次公然违反国际法,甚至根本不把国际法放在眼里,对中国恣意欺凌掠夺。如1919年巴黎和会不仅拒绝了作为战胜国的中国提出的合理要求,而且决定将德国在山东的侵略权益全部转让给日本,国际法遭到了公然践踏,彻底暴露了帝国主义的侵略本质。(9分)

示例二:

观点:要辩证地看待国际法在对外交往中的作用(3分)

论证:一方面,国际法在国际交往中有一定的作用,甚至可以成为国际交往的准则。如20世纪50年代中国倡导和平共处五项原则,赢得了国际社会广泛的认可。另一方面,只有自强,才能够真正维护国家的安全和利益。中华人民共和国之所以屹立于世界民族之林,根本原因就是改变了落后挨打的局面,国力日益强盛,并注重运用国际法,成为维护世界和平的重要力量。(9分)

(说明:示例只作为参考,不作为标准答案。)

15.【答案】

(1)察举制;(2分)征辟(召);(2分)积功劳为官。(2分)

(2)为两汉政权选拔大批人才;(3分)对后世选官制度产生深远影响;(3分)一定程度上助长了政治离心势力,导致汉末世家大族把持政权。(3分)

一、选择题:本大题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.距今约5000年,黄河中下游的龙山文化逐渐取代以前相对独立发展的仰韶文化与大汶口文化。这三种新石器时代文化的共同特征是( )

A.建造宫殿 B.制作陶瓷

C.使用青铜 D.食用粟米

2.唐武则天时期,685年的殿试考题涉及政要、求贤、隐退、明王革命、帝王之道等内容。689年的殿试考题为:正本惟新,效法何代何帝;开国承家,何以敦本。这反映了当时( )

A.科举考试注重现实问题

B.科举成为选拔官员主要途径

C.治国理念崇尚道家学说

D.士族势力得到了空前的发展

3.辛亥革命后,有清朝遗老斥责张之洞花费巨资,编练新军,反为革命党人所用。也有遗老为张之洞开脱,说这并非张之洞本意。这可用于说明( )

A.改良主义思想仍居社会主流地位

B.“中体西用”未能挽救清朝统治

C.地方督抚权力过大削弱中央集权

D.辛亥革命缺乏广泛的群众基础

4.1938年,毛泽东在同世界学联代表团的谈话中指出,“中国、日本、世界各种反法西斯的势力是互相影响的”“世界和平不能分割,世界是一个整体,这是现在世界政治的特点”。这段话旨在( )

A.巩固抗日民族统一战线

B.强调中国为反法西斯战争主战场

C.争取国际力量抗击侵略

D.批判西方列强对日推行绥靖政策

5.1946年5月4日,中共中央发出指示,肯定了农民从地主手中获得土地的方式。1947年5月,中央工委指出,怀疑农民继续获得土地要求的正当性和正义性,是一种“右倾机会主义”。这一变化说明当时( )

A.完整的土地改革法案已形成

B.减租减息政策得以延续

C.统一战线的对象进一步扩大

D.战场形势发生重大变化

6.下图是1953年发布的人民币10元币,其图案设计体现了( )

A.人民民主专政的基础

B.全民所有制的性质

C.经济体制改革的深化

D.各民族人民的团结

7.据统计,2019年共有69个国家和地区人均国内生产总值超过1万美元,包括中国14亿多人口在内,总数约为28亿人。到2020年11月,我国近1亿贫困人口实现脱贫,消除了绝对贫困和区域性整体贫困。这反映出中国( )

A.社会主义现代化基本实现

B.建设小康社会成就斐然

C.开始参与经济全球化进程

D.推动世界市场加速形成

8.2007年,埃及官方宣称法老哈特谢普苏特的木乃伊被确认。专家借助基因分析等手段,结合该木乃伊的包裹材料、陵墓器物、文字图像以及牙齿等信息,并对比已获得的这位法老近亲血缘关系,最终得出结论。这一确认过程( )

A.主要依靠对历史文献的解读

B.缺乏史料实证的研究意识

C.使用了多学科交叉研究方法

D.反映考古报告更接近真相

9.新航路开辟后,早期到达美洲的一些欧洲人称,发现了所有世间天堂的迹象,印第安人性格温和,保留着各种美德;另一些欧洲人却认为,印第安人是不知道文明为何物的野蛮人。这些认知( )

A.建构了客观真实的印第安人形象

B.蕴含了文明评判的不同标准

C.开启了不同文化之间的交流碰撞

D.改变了以欧洲为中心的格局

10.法国大革命爆发后,“乞讨问题委员会”和“救济委员会”相继成立。前者负责判断和指导救济,后者负责向穷人拨款、供应济贫院,并审阅与回答投诉和请愿。这( )

A.体现了大革命的政治理念

B.标志现代济贫制度的兴起

C.表明大革命任务已经完成

D.解决了社会贫富分化问题

11.1930年前后,日本大米价格连年下跌。1930年4月,日本每担大米的价格为26.91日元,到12月降为17.7日元,已低于成本价。虽然稻谷丰收,但农民收入减少,出现“丰收饥馑”。造成这一局面的主要原因是( )

A.法西斯的专政

B.欧美列强的封锁

C.世界经济危机

D.农产品绝对过剩

12.20世纪五六十年代,联邦德国试图摆脱美国控制,改善与苏联关系,通过“欧洲联合”实现西欧经济一体化,谋求欧洲大国地位;同时寻求在德国统一和柏林问题上达成有利的解决办法。上述举措的实施( )

A.反映了集团对抗形势的缓和

B.适应了国家宏观调控需要

C.有效地解决了“滞胀”问题

D.得益于经济的恢复与繁荣

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

13.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

明初通过户口和耕地清查,分别编制“黄册”和“鱼鳞图册”。“黄册”以里甲制为基础,以人户为中心,每里一册,详列各户人口、田土、房屋;“鱼鳞图册”以田地为主,分号详列面积、地形、四至、土质及业主姓名。赋役征派按照人丁和田亩的多寡,分夏税、秋粮两次交纳米麦,并征调力役。明中后期,为解决赋役不均问题,应对财政危机,万历年间推行“一条鞭法”,实行差役、税粮、赋与役的合并编派与征收,田赋缴纳以银为主。这是中国赋役制度的重大变革。

——摘编自梁方仲《明代赋役制度》等

材料二

英国封建时代之初,国王主要依靠直接属于王室的土地收入,以及向封臣征收的协助金、继承金、监护金等维持生活。国王除战争、被俘赎金等特定情况,未经封臣同意不能随意征税。13世纪时,国王多次面向全国征收动产税,并对多种进出口商品征收全国性关税。这一时期,从全英格兰地区看,劳役地租不足1/3,而货币地租占2/3以上。14世纪晚期,英国曾三次征收人头税。随着征税权力的扩大,国王同议会的冲突加剧。

——摘编自马克思《英国封建社会研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,比较明初和中后期赋役制度的差异,并说明产生差异的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中古英国税制的主要变化。(9分)

(3)根据材料并结合所学知识,分别简析明代中国与中古英国赋税制度变革的影响。(8分)

14.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

1864年,《万国公法》经清廷批准翻译出版,引起很大震动。该书引入了欧美国家相互间交往的原则,如尊重各国主权、国与国之间平等往来、遵守国际公约和双边条约等。郑观应指出:“国之强弱相等,则藉公法相维持。若太强太弱,公法未必能行也”“公法固可恃而不可恃者也……公法仍凭虚理,强者可执其法以绳人,弱者必不免隐忍受屈也。是故有国者,惟有发愤自强,方可得公法之益;倘积弱不振,虽有百公法何补哉?”

——摘编自郑观应《盛世危言》等

从材料中获取信息,提炼一个观点,结合中国近现代史具体史实予以论证。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)

15.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

(王吉)少好学明经,以郡吏举孝廉为郎。

(辛庆忌)成帝初,征为光禄大夫,迁左曹中郎将,至执金吾。

(石奋)积功劳,孝文时官至太中大夫。

——据《汉书》

材料二

汉代的选官原以举荐为中心环节,举主遂由此获得了很大的选官权力,举主与被举者常常结成恩主与故吏的深厚关系,这种依附关系常常发展为政治离心势力……东汉后期,选官制度的施行,遭遇了深刻的危机。选举制度完全为豪门势家所把持,成为他们安插私人、结党营私的工具。整个选举制度彻底败坏,权门请托,贵戚书命,成为普遍风气。

——摘编自白钢主编《中国政治制度通史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代的选官方式。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析汉代选官制度的影响。(9分)

全国2025届高三适应性测试

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共12小题,每小题3分,共36分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

13.【答案】

(1)差异:由赋、役分别征收到合并征收;(2分)田赋由实物征收转变为货币为主。(2分)

原因:土地兼并严重,财政困难;(2分)白银大量流入,货币经济发展。(2分)

(2)征收范围逐渐扩大;(3分)征收对象不断扩大;(3分)从劳役地租、实物地租逐渐转向货币地租。(3分)

(3)明代:缓解财政危机,缓和社会矛盾;(2分)有利于商品经济发展。(2分)

英国:王权不断强化;(2分)国王与贵族等矛盾加剧。(2分)

14.【答案】

评分标准:

观点(0~3分) 观点明确。(3分) 观点较明确。(2分) 观点不明确或无观点。(0~1分)

论证(0~7分) 论证的依据准确;依据与观点关系密切。(5~7分) 论证的依据较准确;依据与观点关系较密切。(2~4分) 论证的依据不准确;依据与观点关系不密切。(0~1分)

表述(0~2分) 逻辑严密,表述清晰。(2分) 逻辑较严密,表述较清晰。(1分) 逻辑不严密,表述不清晰。(0分)

示例一:

观点:弱国在对外交往中难以完全依凭国际法(3分)

论证:由于国家实力强弱不同,国际法在国际关系中的作用有差异。近代中国国力衰弱,西方列强为了达到侵略中国的目的,多次公然违反国际法,甚至根本不把国际法放在眼里,对中国恣意欺凌掠夺。如1919年巴黎和会不仅拒绝了作为战胜国的中国提出的合理要求,而且决定将德国在山东的侵略权益全部转让给日本,国际法遭到了公然践踏,彻底暴露了帝国主义的侵略本质。(9分)

示例二:

观点:要辩证地看待国际法在对外交往中的作用(3分)

论证:一方面,国际法在国际交往中有一定的作用,甚至可以成为国际交往的准则。如20世纪50年代中国倡导和平共处五项原则,赢得了国际社会广泛的认可。另一方面,只有自强,才能够真正维护国家的安全和利益。中华人民共和国之所以屹立于世界民族之林,根本原因就是改变了落后挨打的局面,国力日益强盛,并注重运用国际法,成为维护世界和平的重要力量。(9分)

(说明:示例只作为参考,不作为标准答案。)

15.【答案】

(1)察举制;(2分)征辟(召);(2分)积功劳为官。(2分)

(2)为两汉政权选拔大批人才;(3分)对后世选官制度产生深远影响;(3分)一定程度上助长了政治离心势力,导致汉末世家大族把持政权。(3分)

同课章节目录