2025年高考倒计时历史大突破:中华文化的世界意义(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考倒计时历史大突破:中华文化的世界意义(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 453.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-29 17:02:06 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考倒计时历史大突破:中华文化的世界意义

一、单选题:本大题共20小题,共20分。

1.印度佛教造像传入中国后变化巨大。北魏佛像更突出主尊,显示北方民族强悍作风,强化佛像的帝王尊严。南朝将印度衣薄透体的造像风格改造成中国化佛像,符合了中国文人士大夫审美趣味。这一变化体现了( )

A. 民族融合推动文化认同的发展 B. 北朝的皇权较之南朝更为强势

C. 政局和地域对佛教文化的影响 D. 丝绸之路有力促进佛教的传播

2.明清之际,方以智认为,西学“贵在质测,征其确然耳”。清初戴震吸取了西学的逻辑方法撰写《孟子字义疏证》。戴震的学生焦循赞同利玛窦带来的地圆说,用西学的数学符号演绎自己的《易》研究。这反映出当时的西学东渐( )

A. 增强了科学技术的近代化趋势 B. 推动了明清进步思想的产生

C. 注入了思想文化发展的新动力 D. 拓展了儒家学说的研究领域

3.英国科学家培根曾说:“人类的世界因为这三种发明而为之改观。首先在学术上,其次在战争中,最后是在航行方面,而因此又引出了不计其数的变化……以至没有一个帝国、没有一个教派、没有一个赫赫有名的人物能比这三种发明在人类的事业中产生更大的力量和影响。”文中提到的“力量和影响”来自( )

A. 文艺复兴和宗教改革 B. “中国热”的兴起

C. 地理大发现 D. 中国的四大发明

4.16 世纪的英国哲学家培根说:“我们当然想看看发明的力量、优点和作用。由此引出了无数变化,以致任何帝国、任何教派、任何星辰对人类事务的力量和影响似乎都不及这些机械性的发现。”能够支持培根的证据是( )

A. 希腊化时代对欧亚交流的影响 B. 城市兴起对西欧中世纪的瓦解

C. 指南针对整体世界形成的作用 D. 电的广泛运用引起的社会变革

5.公元前4世纪—公元3世纪,汉字传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。后来,各国在汉字的基础上,创造出本国文字,如朝鲜的谚文,日本的假名,越南的喃字。对汉字传播认识正确的是( )

A. 推动了当地的文化交流与发展 B. 奠定了亚洲儒学文化圈的基础

C. 消除了东亚地区交流的障碍 D. 便利中国对邻国文化的吸收

6.日本明治维新时期,一些维新志士吸收阳明学中注重人性“陶冶人物之功”,在幕府末期的社会变更中找到了让自己扬名历史的哲学。阳明学成为维新志士反抗封建幕府统治最尖锐的思想武器。材料体现了( )

A. 中华文化的世界性影响 B. 托古改制推动政治革命

C. 进步思想决定改革成败 D. 中西文化在碰撞中融合

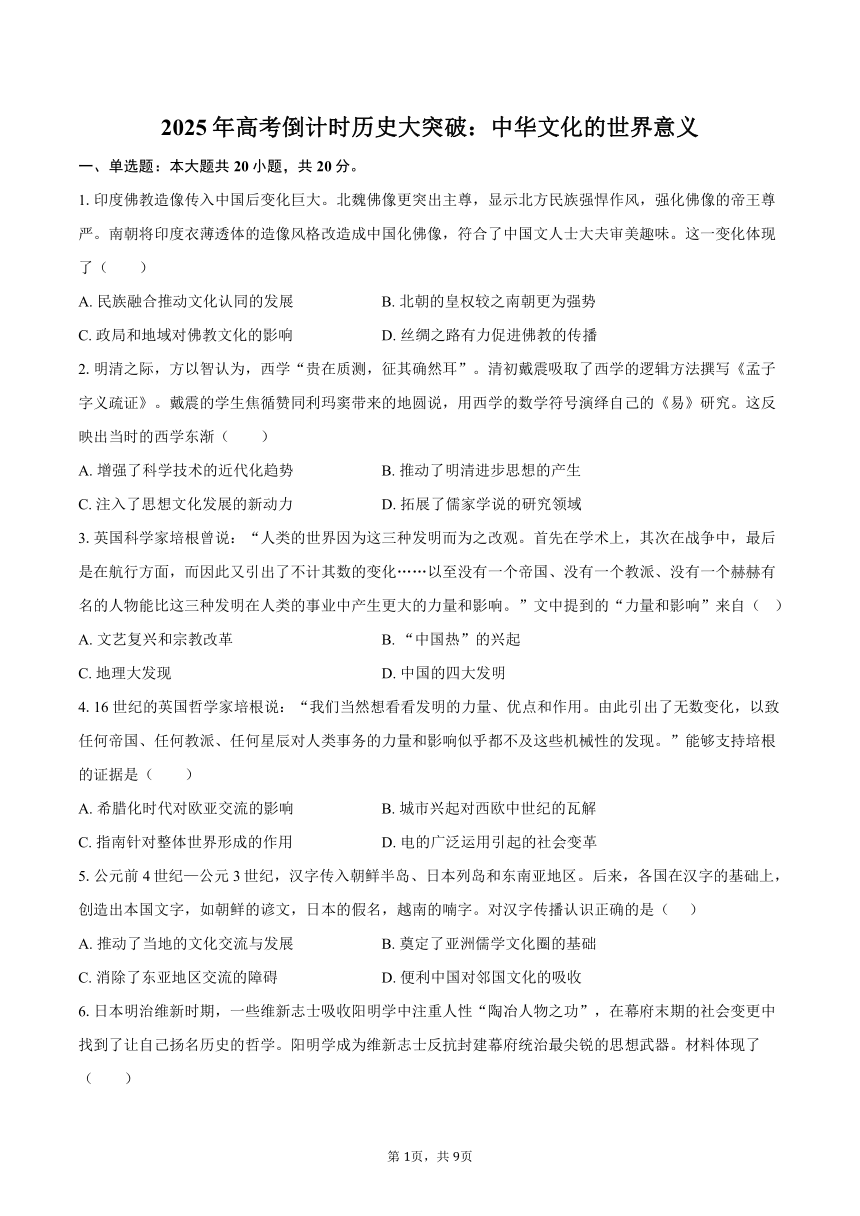

7.十六国时期的北燕冯素弗墓出土了世界上最早的金属双马镫实物(如图);美国学者罗伯特 坦普尔认为:“如果没有从中国引进马镫……欧洲就不会有骑士时代。”对上述材料解读正确的是( )

A. 该金属双马镫可作为实物史料为北燕的建国提供证明

B. 马镫的发明使印欧人开始进入欧洲、印度的广大地区

C. 马镫的传入,为欧洲大规模建立骑士军队提供了可能

D. 在该文物主人生活的时期,大月氏人建立了贵霜帝国

8.待印度佛教传入中国后,“斋”则专指素食,从限制饮食时间转变为饮食内容,延伸出“禁食酒肉”的戒律,相较于印度佛教则更为严格,是中国僧人饮食的独特之处.这表明( )

A. 佛教在中国发展兴盛 B. 佛教逐渐趋于本土化

C. 佛教坚持以简朴为本 D. 佛教吸收道教养生学

9.明朝后期,李时珍的《本草纲目》、宋应星的《天工开物》等总结性的科技著作相继问世,并被译成多种文字。欧洲传教士与开明的中国士大夫合作翻译西方科学书籍,在一定范围内传播了西方科技知识。这反映明朝后期科技发展的特点是( )

①注重对传统科学技术的总结

②科技与生产生活无任何联系

③中外科学技术成果相互交流

④创新性研究成果占绝对优势

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④

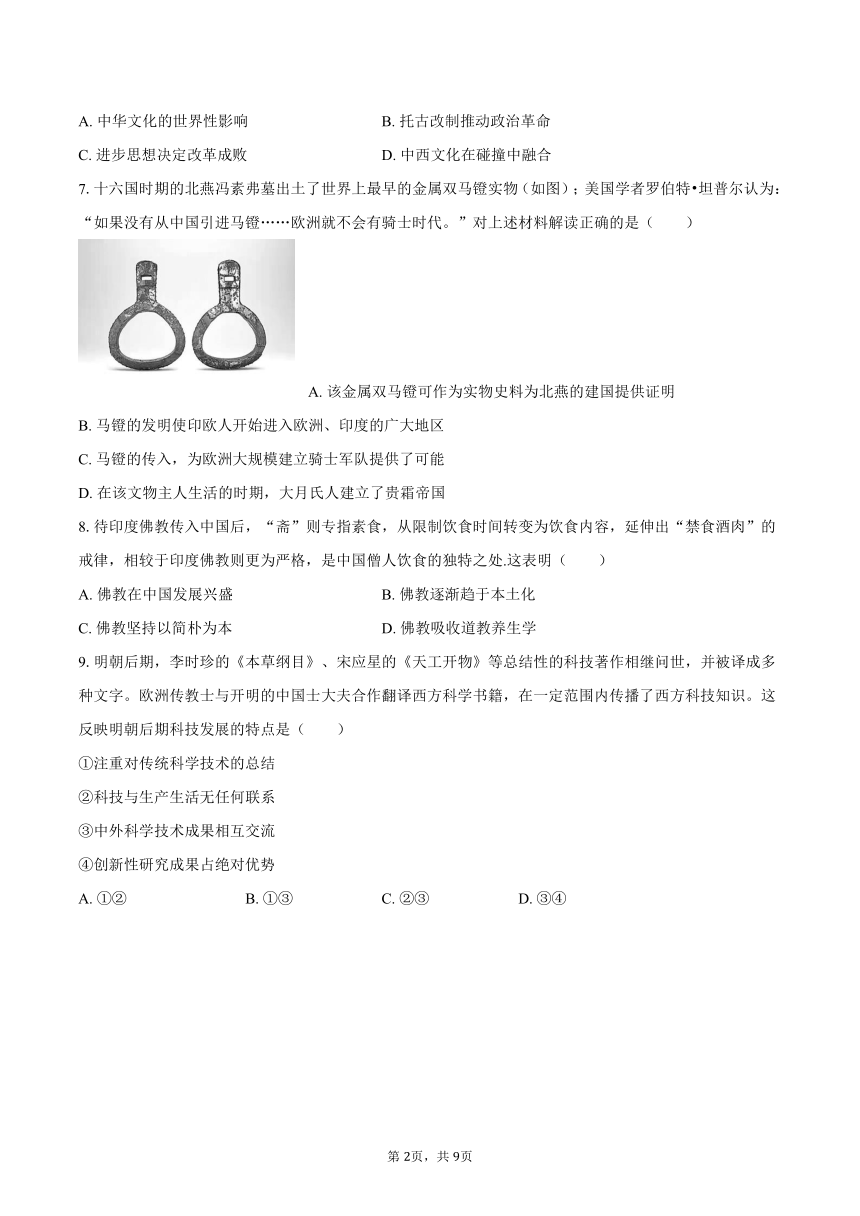

10.2024年是中法两国建交60周年。如图文物来自故宫博物院举办的“紫禁城与凡尔赛宫——17、18世纪的中法交往”展览。下列对该文物解读正确的是()

①审美情趣受到了中华文化影响 ②贸易需求丰富中国制瓷业风格

③海上丝路与海外贸易达到巅峰 ④传教士为此时交往沟通的桥梁

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①②③④

11.青海省西北部柴达木盆地,于20世纪80年代陆续出土了大批南北朝至隋唐时期的文物。据此判断,以下说法正确的是

来自中原的物品 大量的开元通宝铜钱;宝花纹铜镜;刻有“谨封”二字的一枚印章(唐代官方传递公文的密封专用章);一件南北朝时期的青瓷莲花尊;道教符篆锦两件,其中一件上的文字是“上天太阳神光明,诸神佑护市易,大吉必来,急急如太上律令”。

藏文化方面的物品 藏文木牍、木简十余枚;写有古藏文的骆驼头盖骨、羊肩胛骨数块;藏文佛经及佛像壁画残片。

来自西方的物品 东罗马金币一枚;波斯锦、波斯镀金人头像等波斯物品;镀金银质佛舍利容器、玛瑙珠、铜香水瓶等栗特物品。

A. 道教受到当地各民族的热烈追捧 B. 魏晋至隋唐东西方交往呈现多路径格局

C. 自古以来柴达木盆地是兵家必争之地 D. 唐朝实现了对青海地区全面有效的统治

12.抄写文献的冗长过程已经不再需要,抄写过程中产生的错误,也可以消除。任何人只要懂得阅读和可以付出书价,就有机会得知从维登堡和日内瓦而来的轰动消息。对此现象的合理解释是( )

A. 宗教改革后欧洲打破了罗马教廷的桎梏 B. 印刷术使得欧洲新思想传播经济而迅速

C. 印刷技术为宗教改革提供唯一传播渠道 D. 人文主义的传播突破了专制主义的束缚

13.据学者统计,明清之际至清中叶以前,西方传教士与华人配合所创译的各类新名词,如果包括人名、地名、国家名称等在内,恐不下一千。其中,除人名、地名和部分宗教名词音译词占的比重较大外,学科名词则大多采用意译的办法,流传至今。这可以用来说明,明清时期( )

A. 西学东渐推动了中华文化发展 B. 官府有条件地开放“海禁”

C. 经世致用观念促进了科技传播 D. 东西文化的交流互鉴增强

14.中华文化在与外来文化的交流中不断发展、升华,保持了旺盛的生命力。下列项中,正确的是( )

A. 魏晋南北朝时期,佛教同儒家文化和道家文化相融合,完成本土化

B. 佛教文化宣扬的因果轮回、相生相胜等思想产生了一定的消极影响

C. 云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟,是中国佛教建筑艺术的结晶

D. 唐朝三教并行,禅宗修行简便,易于传播,佛教融合为中华文化的一部分

15.两汉时期,儒学的“五经”伴随着汉字已传播至朝鲜,之后朝鲜参考中国的韵书,创造了自己的文字“谚文”;西晋时期,汉字伴随着儒家思想与中国化的佛教东传入日本,后来日本根据自己语言的发音并借用汉字的笔画,创制出片假名和平假名。这些反映出汉字的传播( )

A. 改变了东亚儒学文化圈的基础 B. 消除了东亚地区文化交流的障碍

C. 推动了中国对邻国文化的吸收 D. 有利于推动周边国家文化的发展

16.朝鲜的古代碑刻表明,4、5世纪之交,朝鲜半岛诸国已经熟练使用汉字。新罗学者薛聪用汉字作音符来标注朝鲜语的助词,以帮助人们阅读汉文。682年,新罗设立国学,其学制皆仿中国的制度而来。据此可知( )

A. 新罗人积极学习汉字 B. 中、朝之间的交往历史悠久

C. 新罗与唐朝交往密切 D. 汉文化对朝鲜半岛影响较大

17.隋唐以来,僧侣们创立了不同的佛教宗派,这些宗派有不同的教义、教规和修持方法,但其思想体系中都大量融合吸收了儒、道等传统思想的内容和方法。由此可见( )

A. 西学东渐的浪潮开始出现 B. 中国传统文化内涵丰富发展

C. 政府对外来文化兼收并蓄 D. 佛教成为沟通东西方的桥梁

18.如图为中国古代四大发明传播线路图,说法正确的是( )

A. ①D于公元14世纪经由印度传至欧洲

B. ②的传播为资产阶打败骑士阶层创造了条件

C. 15世纪德国出现受③影响面制成的金属活字

D. ①的发明对文明发展和社会进步的积极作用最显著

19.如表列举了关于造纸术发明于何时的几种观点。据此判断( )

来源 观点

东汉班固《汉书》 武(籍武)发箧中,有裹药二枚,赫蹄(薄小纸也)书

南朝范晔《后汉书 蔡伦传》 伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸

《放马滩纸化验报告》 断定其为麻类植物纤维纸……地图纸上有山川等墨迹

现代学者《中国古代造纸工程技术史》 地图残片很大可能不是纸地图,而是片织物残片,也可能是帛地图

A. 造纸术发明于西汉的观点较为可行 B. 历史真相因为年代久远无从查考

C. 现代学者的研究成果可信度比较大 D. 查找文献是探究真相的主要途径

20.宋代福建书坊刻书售卖尤为活跃,《四书章句集注》作为士子的必读教材,常被一些书坊盗印。福建的麻沙镇号称图书之府,麻沙版书的价格较苏州等江南版书便宜50%,因此北销临安、开封,南下福州、泉州,经海船行销日本、高丽。这些现象主要得益于( )

A. 雕版印刷业发展迅速 B. 理学成为科举考试的内容

C. 活字印刷术逐渐推广 D. 官府开辟了长途海运路线

二、材料解析题:本大题共3小题,共30分。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一:火药、指南针、印刷术——这是预兆资产阶级社会到来的三大发明,火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。

——马克思《机器、自然力和科学的应用》

材料二:19世纪中期以来“西学东渐”简表

阶段 时期 “西学东渐”简况

第一阶段 1840-1860年 一批爱国者从战争中惊醒,他们提倡“师夷”,是对当时人们普遍存在的天朝大国心理的大胆挑战,但却是空谷足音,长久不为清廷所重视。

第二阶段 1860-1895年 夷人的长技被提升为“西学”,并借助“体用”等中国传统哲学范畴,将中西学纳入统一体内,它进一步冲破了“夷夏大防”的藩篱,为人们大胆接受西学开辟了道路。以培养外语、军事、科技人才为目标的新式学堂增多,西式学堂逐渐被人们所接受。

第三阶段 1895-1900年 维新派不仅将人们对西学的认识,由“西艺”推进到了“西政”,而且第一次打破了隆中抑西的传统文化价值观,为西学在中国的广泛传播,在思想上进一步开辟了道路。到1897年底,各地已建立以变法自强为宗旨的学会33个,新式学堂17所,出版报刊19种。到1898年,学会、学堂和报馆达300多个。

——据葛兆光《中国思想史》等整理

(1) 根据材料一,谈谈四大发明对人类文明发展的影响。

(2) 根据材料一、二并结合所学知识,指出国人对待西方文化的态度和认识的变化。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中世纪的阿拉伯天文学家的“图斯双圆”理论出现在300年后的哥白尼的《天体运行论》中,现代天文学家中的很多名称和术语来自阿拉伯天文学家。12世纪开始,许多希腊哲学著作的阿拉伯文译本又重新译成欧洲各种文字,欧洲人才重新接触到真实的希腊古典哲学著作。从阿拉伯世界涌来的知识潮流,给欧洲带来了向心灵解放的“大跃进”,促进了文艺复兴的到来。中国的造纸术、印刷术、指南针和火药是经阿拉伯人之手,逐步传入西欧。

——摘编自蔡德贵《中世纪阿拉伯人对哲学和科学的贡献》

材料二 16世纪开始的大航海时代,中国与欧洲有了直接的交往和交流。来华传教士把他们发现的儒家思想文化传播到欧洲。18世纪的法国启蒙思想家将孔子与儒家思想理性化和理想化,作为批判基督教神学和封建专制主义、论证新文化理想的根据和证明。教士们把西方自然科学中的声、光、电、医学等科学技术介绍到中国。西学东渐填补了许多中国文化中原来没有的元素,并且通过具有先进思想的国人的学习与研究,近代科学在中国逐步传播与发展。中国知识界关于近代科学的分类也渐次趋向专门化,形成比较系统的领域。新式思想和研究方法改变了中国古老的思想文化领域,改造、丰富和发展了中国文化的结构。

——摘编自周报鹤《中西文化交流史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述阿拉伯文化对近代欧洲的影响。

(2)根据上述材料并结合所学知识,评析中西思想文化交流。

23.国际秩序是指在一定世界格局基础上形成的国际行为规则和相应的保障机制。古代中国和现代美国都曾在构建国际秩序方面发挥过作用。阅读材料,完成下列要求。

材料一 华夷观作为中国传统的外交观,主张中国的统治者是“天下共主”,对外采用“怀柔远人”的方式来实现“德被四海”的目的,较少使用或不使用武力手段。天下的本意即指其政治意义,是基于地理空间基础上的延展,即“协和万邦”“天下大同”。历史上,朝鲜、日本和越南深受华夏文明的影响,华夷天下观在“朝贡—册封”的互动实践中成为东亚各国的共有国际理念,各国以此为指导思想来参与国际实践。传统东亚世界就是在华夷天下观这一国际理念支配下,出现了以中国为中心的“大中华”与周边诸国各自中心的“小中华”并存的格局。文化认同是维系传统东亚国际秩序的命脉所在。

——摘编自谢桂娟《华夷天下观:古代东亚各国共有的国际理念》

材料二 美国总统威尔逊的新秩序蓝图形成于第一次世界大战后期,以“十四点”计划为集中代表,以国际联盟为核心。一方面,威尔逊要颠覆以“实力政治”为代表的国际旧秩序,代之以尊重领土主权、大小国一律平等的国际新秩序。另一方面,美国要成为新秩序的代表,但不是以经济和军事实力,而是依靠道义武器,依靠不徇私利、秉公决断国际争端的正义形象。但是,新秩序原则充满了矛盾:集体安全也从来没有摆脱过惩罚德国的同盟的影子;“没有胜利者之和平”被视德国为战争罪魁祸首的情绪所掩盖;“自决”原则的含糊不清使之迅速转变为“民族自决”,成为违反威尔逊初衷、摧毁现有帝国的工具,并且点燃了二十世纪最严重内战的火苗。

——摘编自俞沂暄《国际秩序转变背景下的威尔逊主义:起源、政策和影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“华夷天下观”的特征与历史作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,评价威尔逊主义。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分别说明华夷天下观和威尔逊主义对构建现代国际新秩序的启示。

1.【答案】C

2.【答案】C

3.【答案】D

4.【答案】C

5.【答案】A

6.【答案】A

7.【答案】C

8.【答案】B

9.【答案】B

10.【答案】B

11.【答案】B

12.【答案】B

13.【答案】A

14.【答案】C

15.【答案】D

16.【答案】D

17.【答案】B

18.【答案】C

19.【答案】D

20.【答案】A

21.【答案】【小题1】影响:火药传入欧洲,推动世界从冷兵器时代进入热兵器时代,使封建统治阶级日益衰落;指南针的传入,为欧洲的造船和航海事业的迅速发展提供了动力和保障,为欧洲人开辟新航路,打开世界市场进行殖民扩张,提供了条件;造纸术、印刷术促进欧洲文化的发展,推动了文艺复兴和宗教改革。

【小题2】变化:从基本排斥西学到逐渐接受西学;对西学的认识经历了由浅入深、由表及里,由“器物”到“制度”再到思想观念的复杂历程。

22.【答案】(1)影响:阿拉伯人在自然科学领域的突出成就,影响了欧洲近代自然科学的发展;保存了中世纪失传的古代希腊文化并重新传回欧洲,为文艺复兴提供了条件。

(2)评析:中国四大发明传播到欧洲,促进了西欧封建社会向近代转型和资本主义的发展;儒家思想传入西欧,对启蒙运动和法国大革命产生了积极影响;西学东渐促进了近代科学向中国的传播与发展,冲击了封建思想文化,促进了国民近代意识的觉醒;东西方之间的文化交流有利于促进人类社会的共同进步与发展。

23.【答案】(1)特征:体现儒家思想观念(“德”、“和”、“礼”等);倡导和平交往、和谐共存;凸显中国的特殊地位和重大使命;是构建古代东亚国际秩序的指导思想;强调文化认同;建立在自然经济的基础上。

历史作用:对中华:①扩大了中华文化(儒家文化)的影响力,有利于中华文明的传承与传播;②有利于中国统一民族国家的形成和发展。

对东亚:是建构和维护古代东亚秩序的思想源泉,有利于古代东亚地区的和平交流与共同发展。

(2)评价:

进步性:冲击了欧洲主导的国际旧秩序;传播了国际关系新理念;对一战后国际秩序的重建具有一定的指导意义;一定程度上反映了世界人民对战后美好蓝图的构想。

局限性:其实质是美国在一战后进行全球扩张和争夺世界霸权服务的工具,但与一战后美国实际政策的选择和实施多有出入(未能充分落实),并诱发了一系列新的问题。

(3)启示:

华夷天下观:①弘扬中华优秀传统文化,以和平发展为主要手段,积极推动构建人类命运共同体。②以互利共赢为原则,推动经济全球化和政治民主化健康发展,推动国际社会形成合力应对全球性挑战。

威尔逊主义:①建立国际新秩序的斗争是长期的、复杂的。②必须反对霸权主义、强权政治,建立公正合理的国际政治经济新秩序。③尊重各国自主选择发展道路的权利,推动构建多元文化共融的世界。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共20小题,共20分。

1.印度佛教造像传入中国后变化巨大。北魏佛像更突出主尊,显示北方民族强悍作风,强化佛像的帝王尊严。南朝将印度衣薄透体的造像风格改造成中国化佛像,符合了中国文人士大夫审美趣味。这一变化体现了( )

A. 民族融合推动文化认同的发展 B. 北朝的皇权较之南朝更为强势

C. 政局和地域对佛教文化的影响 D. 丝绸之路有力促进佛教的传播

2.明清之际,方以智认为,西学“贵在质测,征其确然耳”。清初戴震吸取了西学的逻辑方法撰写《孟子字义疏证》。戴震的学生焦循赞同利玛窦带来的地圆说,用西学的数学符号演绎自己的《易》研究。这反映出当时的西学东渐( )

A. 增强了科学技术的近代化趋势 B. 推动了明清进步思想的产生

C. 注入了思想文化发展的新动力 D. 拓展了儒家学说的研究领域

3.英国科学家培根曾说:“人类的世界因为这三种发明而为之改观。首先在学术上,其次在战争中,最后是在航行方面,而因此又引出了不计其数的变化……以至没有一个帝国、没有一个教派、没有一个赫赫有名的人物能比这三种发明在人类的事业中产生更大的力量和影响。”文中提到的“力量和影响”来自( )

A. 文艺复兴和宗教改革 B. “中国热”的兴起

C. 地理大发现 D. 中国的四大发明

4.16 世纪的英国哲学家培根说:“我们当然想看看发明的力量、优点和作用。由此引出了无数变化,以致任何帝国、任何教派、任何星辰对人类事务的力量和影响似乎都不及这些机械性的发现。”能够支持培根的证据是( )

A. 希腊化时代对欧亚交流的影响 B. 城市兴起对西欧中世纪的瓦解

C. 指南针对整体世界形成的作用 D. 电的广泛运用引起的社会变革

5.公元前4世纪—公元3世纪,汉字传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。后来,各国在汉字的基础上,创造出本国文字,如朝鲜的谚文,日本的假名,越南的喃字。对汉字传播认识正确的是( )

A. 推动了当地的文化交流与发展 B. 奠定了亚洲儒学文化圈的基础

C. 消除了东亚地区交流的障碍 D. 便利中国对邻国文化的吸收

6.日本明治维新时期,一些维新志士吸收阳明学中注重人性“陶冶人物之功”,在幕府末期的社会变更中找到了让自己扬名历史的哲学。阳明学成为维新志士反抗封建幕府统治最尖锐的思想武器。材料体现了( )

A. 中华文化的世界性影响 B. 托古改制推动政治革命

C. 进步思想决定改革成败 D. 中西文化在碰撞中融合

7.十六国时期的北燕冯素弗墓出土了世界上最早的金属双马镫实物(如图);美国学者罗伯特 坦普尔认为:“如果没有从中国引进马镫……欧洲就不会有骑士时代。”对上述材料解读正确的是( )

A. 该金属双马镫可作为实物史料为北燕的建国提供证明

B. 马镫的发明使印欧人开始进入欧洲、印度的广大地区

C. 马镫的传入,为欧洲大规模建立骑士军队提供了可能

D. 在该文物主人生活的时期,大月氏人建立了贵霜帝国

8.待印度佛教传入中国后,“斋”则专指素食,从限制饮食时间转变为饮食内容,延伸出“禁食酒肉”的戒律,相较于印度佛教则更为严格,是中国僧人饮食的独特之处.这表明( )

A. 佛教在中国发展兴盛 B. 佛教逐渐趋于本土化

C. 佛教坚持以简朴为本 D. 佛教吸收道教养生学

9.明朝后期,李时珍的《本草纲目》、宋应星的《天工开物》等总结性的科技著作相继问世,并被译成多种文字。欧洲传教士与开明的中国士大夫合作翻译西方科学书籍,在一定范围内传播了西方科技知识。这反映明朝后期科技发展的特点是( )

①注重对传统科学技术的总结

②科技与生产生活无任何联系

③中外科学技术成果相互交流

④创新性研究成果占绝对优势

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④

10.2024年是中法两国建交60周年。如图文物来自故宫博物院举办的“紫禁城与凡尔赛宫——17、18世纪的中法交往”展览。下列对该文物解读正确的是()

①审美情趣受到了中华文化影响 ②贸易需求丰富中国制瓷业风格

③海上丝路与海外贸易达到巅峰 ④传教士为此时交往沟通的桥梁

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①②③④

11.青海省西北部柴达木盆地,于20世纪80年代陆续出土了大批南北朝至隋唐时期的文物。据此判断,以下说法正确的是

来自中原的物品 大量的开元通宝铜钱;宝花纹铜镜;刻有“谨封”二字的一枚印章(唐代官方传递公文的密封专用章);一件南北朝时期的青瓷莲花尊;道教符篆锦两件,其中一件上的文字是“上天太阳神光明,诸神佑护市易,大吉必来,急急如太上律令”。

藏文化方面的物品 藏文木牍、木简十余枚;写有古藏文的骆驼头盖骨、羊肩胛骨数块;藏文佛经及佛像壁画残片。

来自西方的物品 东罗马金币一枚;波斯锦、波斯镀金人头像等波斯物品;镀金银质佛舍利容器、玛瑙珠、铜香水瓶等栗特物品。

A. 道教受到当地各民族的热烈追捧 B. 魏晋至隋唐东西方交往呈现多路径格局

C. 自古以来柴达木盆地是兵家必争之地 D. 唐朝实现了对青海地区全面有效的统治

12.抄写文献的冗长过程已经不再需要,抄写过程中产生的错误,也可以消除。任何人只要懂得阅读和可以付出书价,就有机会得知从维登堡和日内瓦而来的轰动消息。对此现象的合理解释是( )

A. 宗教改革后欧洲打破了罗马教廷的桎梏 B. 印刷术使得欧洲新思想传播经济而迅速

C. 印刷技术为宗教改革提供唯一传播渠道 D. 人文主义的传播突破了专制主义的束缚

13.据学者统计,明清之际至清中叶以前,西方传教士与华人配合所创译的各类新名词,如果包括人名、地名、国家名称等在内,恐不下一千。其中,除人名、地名和部分宗教名词音译词占的比重较大外,学科名词则大多采用意译的办法,流传至今。这可以用来说明,明清时期( )

A. 西学东渐推动了中华文化发展 B. 官府有条件地开放“海禁”

C. 经世致用观念促进了科技传播 D. 东西文化的交流互鉴增强

14.中华文化在与外来文化的交流中不断发展、升华,保持了旺盛的生命力。下列项中,正确的是( )

A. 魏晋南北朝时期,佛教同儒家文化和道家文化相融合,完成本土化

B. 佛教文化宣扬的因果轮回、相生相胜等思想产生了一定的消极影响

C. 云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟,是中国佛教建筑艺术的结晶

D. 唐朝三教并行,禅宗修行简便,易于传播,佛教融合为中华文化的一部分

15.两汉时期,儒学的“五经”伴随着汉字已传播至朝鲜,之后朝鲜参考中国的韵书,创造了自己的文字“谚文”;西晋时期,汉字伴随着儒家思想与中国化的佛教东传入日本,后来日本根据自己语言的发音并借用汉字的笔画,创制出片假名和平假名。这些反映出汉字的传播( )

A. 改变了东亚儒学文化圈的基础 B. 消除了东亚地区文化交流的障碍

C. 推动了中国对邻国文化的吸收 D. 有利于推动周边国家文化的发展

16.朝鲜的古代碑刻表明,4、5世纪之交,朝鲜半岛诸国已经熟练使用汉字。新罗学者薛聪用汉字作音符来标注朝鲜语的助词,以帮助人们阅读汉文。682年,新罗设立国学,其学制皆仿中国的制度而来。据此可知( )

A. 新罗人积极学习汉字 B. 中、朝之间的交往历史悠久

C. 新罗与唐朝交往密切 D. 汉文化对朝鲜半岛影响较大

17.隋唐以来,僧侣们创立了不同的佛教宗派,这些宗派有不同的教义、教规和修持方法,但其思想体系中都大量融合吸收了儒、道等传统思想的内容和方法。由此可见( )

A. 西学东渐的浪潮开始出现 B. 中国传统文化内涵丰富发展

C. 政府对外来文化兼收并蓄 D. 佛教成为沟通东西方的桥梁

18.如图为中国古代四大发明传播线路图,说法正确的是( )

A. ①D于公元14世纪经由印度传至欧洲

B. ②的传播为资产阶打败骑士阶层创造了条件

C. 15世纪德国出现受③影响面制成的金属活字

D. ①的发明对文明发展和社会进步的积极作用最显著

19.如表列举了关于造纸术发明于何时的几种观点。据此判断( )

来源 观点

东汉班固《汉书》 武(籍武)发箧中,有裹药二枚,赫蹄(薄小纸也)书

南朝范晔《后汉书 蔡伦传》 伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸

《放马滩纸化验报告》 断定其为麻类植物纤维纸……地图纸上有山川等墨迹

现代学者《中国古代造纸工程技术史》 地图残片很大可能不是纸地图,而是片织物残片,也可能是帛地图

A. 造纸术发明于西汉的观点较为可行 B. 历史真相因为年代久远无从查考

C. 现代学者的研究成果可信度比较大 D. 查找文献是探究真相的主要途径

20.宋代福建书坊刻书售卖尤为活跃,《四书章句集注》作为士子的必读教材,常被一些书坊盗印。福建的麻沙镇号称图书之府,麻沙版书的价格较苏州等江南版书便宜50%,因此北销临安、开封,南下福州、泉州,经海船行销日本、高丽。这些现象主要得益于( )

A. 雕版印刷业发展迅速 B. 理学成为科举考试的内容

C. 活字印刷术逐渐推广 D. 官府开辟了长途海运路线

二、材料解析题:本大题共3小题,共30分。

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一:火药、指南针、印刷术——这是预兆资产阶级社会到来的三大发明,火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。

——马克思《机器、自然力和科学的应用》

材料二:19世纪中期以来“西学东渐”简表

阶段 时期 “西学东渐”简况

第一阶段 1840-1860年 一批爱国者从战争中惊醒,他们提倡“师夷”,是对当时人们普遍存在的天朝大国心理的大胆挑战,但却是空谷足音,长久不为清廷所重视。

第二阶段 1860-1895年 夷人的长技被提升为“西学”,并借助“体用”等中国传统哲学范畴,将中西学纳入统一体内,它进一步冲破了“夷夏大防”的藩篱,为人们大胆接受西学开辟了道路。以培养外语、军事、科技人才为目标的新式学堂增多,西式学堂逐渐被人们所接受。

第三阶段 1895-1900年 维新派不仅将人们对西学的认识,由“西艺”推进到了“西政”,而且第一次打破了隆中抑西的传统文化价值观,为西学在中国的广泛传播,在思想上进一步开辟了道路。到1897年底,各地已建立以变法自强为宗旨的学会33个,新式学堂17所,出版报刊19种。到1898年,学会、学堂和报馆达300多个。

——据葛兆光《中国思想史》等整理

(1) 根据材料一,谈谈四大发明对人类文明发展的影响。

(2) 根据材料一、二并结合所学知识,指出国人对待西方文化的态度和认识的变化。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中世纪的阿拉伯天文学家的“图斯双圆”理论出现在300年后的哥白尼的《天体运行论》中,现代天文学家中的很多名称和术语来自阿拉伯天文学家。12世纪开始,许多希腊哲学著作的阿拉伯文译本又重新译成欧洲各种文字,欧洲人才重新接触到真实的希腊古典哲学著作。从阿拉伯世界涌来的知识潮流,给欧洲带来了向心灵解放的“大跃进”,促进了文艺复兴的到来。中国的造纸术、印刷术、指南针和火药是经阿拉伯人之手,逐步传入西欧。

——摘编自蔡德贵《中世纪阿拉伯人对哲学和科学的贡献》

材料二 16世纪开始的大航海时代,中国与欧洲有了直接的交往和交流。来华传教士把他们发现的儒家思想文化传播到欧洲。18世纪的法国启蒙思想家将孔子与儒家思想理性化和理想化,作为批判基督教神学和封建专制主义、论证新文化理想的根据和证明。教士们把西方自然科学中的声、光、电、医学等科学技术介绍到中国。西学东渐填补了许多中国文化中原来没有的元素,并且通过具有先进思想的国人的学习与研究,近代科学在中国逐步传播与发展。中国知识界关于近代科学的分类也渐次趋向专门化,形成比较系统的领域。新式思想和研究方法改变了中国古老的思想文化领域,改造、丰富和发展了中国文化的结构。

——摘编自周报鹤《中西文化交流史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述阿拉伯文化对近代欧洲的影响。

(2)根据上述材料并结合所学知识,评析中西思想文化交流。

23.国际秩序是指在一定世界格局基础上形成的国际行为规则和相应的保障机制。古代中国和现代美国都曾在构建国际秩序方面发挥过作用。阅读材料,完成下列要求。

材料一 华夷观作为中国传统的外交观,主张中国的统治者是“天下共主”,对外采用“怀柔远人”的方式来实现“德被四海”的目的,较少使用或不使用武力手段。天下的本意即指其政治意义,是基于地理空间基础上的延展,即“协和万邦”“天下大同”。历史上,朝鲜、日本和越南深受华夏文明的影响,华夷天下观在“朝贡—册封”的互动实践中成为东亚各国的共有国际理念,各国以此为指导思想来参与国际实践。传统东亚世界就是在华夷天下观这一国际理念支配下,出现了以中国为中心的“大中华”与周边诸国各自中心的“小中华”并存的格局。文化认同是维系传统东亚国际秩序的命脉所在。

——摘编自谢桂娟《华夷天下观:古代东亚各国共有的国际理念》

材料二 美国总统威尔逊的新秩序蓝图形成于第一次世界大战后期,以“十四点”计划为集中代表,以国际联盟为核心。一方面,威尔逊要颠覆以“实力政治”为代表的国际旧秩序,代之以尊重领土主权、大小国一律平等的国际新秩序。另一方面,美国要成为新秩序的代表,但不是以经济和军事实力,而是依靠道义武器,依靠不徇私利、秉公决断国际争端的正义形象。但是,新秩序原则充满了矛盾:集体安全也从来没有摆脱过惩罚德国的同盟的影子;“没有胜利者之和平”被视德国为战争罪魁祸首的情绪所掩盖;“自决”原则的含糊不清使之迅速转变为“民族自决”,成为违反威尔逊初衷、摧毁现有帝国的工具,并且点燃了二十世纪最严重内战的火苗。

——摘编自俞沂暄《国际秩序转变背景下的威尔逊主义:起源、政策和影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“华夷天下观”的特征与历史作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,评价威尔逊主义。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分别说明华夷天下观和威尔逊主义对构建现代国际新秩序的启示。

1.【答案】C

2.【答案】C

3.【答案】D

4.【答案】C

5.【答案】A

6.【答案】A

7.【答案】C

8.【答案】B

9.【答案】B

10.【答案】B

11.【答案】B

12.【答案】B

13.【答案】A

14.【答案】C

15.【答案】D

16.【答案】D

17.【答案】B

18.【答案】C

19.【答案】D

20.【答案】A

21.【答案】【小题1】影响:火药传入欧洲,推动世界从冷兵器时代进入热兵器时代,使封建统治阶级日益衰落;指南针的传入,为欧洲的造船和航海事业的迅速发展提供了动力和保障,为欧洲人开辟新航路,打开世界市场进行殖民扩张,提供了条件;造纸术、印刷术促进欧洲文化的发展,推动了文艺复兴和宗教改革。

【小题2】变化:从基本排斥西学到逐渐接受西学;对西学的认识经历了由浅入深、由表及里,由“器物”到“制度”再到思想观念的复杂历程。

22.【答案】(1)影响:阿拉伯人在自然科学领域的突出成就,影响了欧洲近代自然科学的发展;保存了中世纪失传的古代希腊文化并重新传回欧洲,为文艺复兴提供了条件。

(2)评析:中国四大发明传播到欧洲,促进了西欧封建社会向近代转型和资本主义的发展;儒家思想传入西欧,对启蒙运动和法国大革命产生了积极影响;西学东渐促进了近代科学向中国的传播与发展,冲击了封建思想文化,促进了国民近代意识的觉醒;东西方之间的文化交流有利于促进人类社会的共同进步与发展。

23.【答案】(1)特征:体现儒家思想观念(“德”、“和”、“礼”等);倡导和平交往、和谐共存;凸显中国的特殊地位和重大使命;是构建古代东亚国际秩序的指导思想;强调文化认同;建立在自然经济的基础上。

历史作用:对中华:①扩大了中华文化(儒家文化)的影响力,有利于中华文明的传承与传播;②有利于中国统一民族国家的形成和发展。

对东亚:是建构和维护古代东亚秩序的思想源泉,有利于古代东亚地区的和平交流与共同发展。

(2)评价:

进步性:冲击了欧洲主导的国际旧秩序;传播了国际关系新理念;对一战后国际秩序的重建具有一定的指导意义;一定程度上反映了世界人民对战后美好蓝图的构想。

局限性:其实质是美国在一战后进行全球扩张和争夺世界霸权服务的工具,但与一战后美国实际政策的选择和实施多有出入(未能充分落实),并诱发了一系列新的问题。

(3)启示:

华夷天下观:①弘扬中华优秀传统文化,以和平发展为主要手段,积极推动构建人类命运共同体。②以互利共赢为原则,推动经济全球化和政治民主化健康发展,推动国际社会形成合力应对全球性挑战。

威尔逊主义:①建立国际新秩序的斗争是长期的、复杂的。②必须反对霸权主义、强权政治,建立公正合理的国际政治经济新秩序。③尊重各国自主选择发展道路的权利,推动构建多元文化共融的世界。

第1页,共1页

同课章节目录