山西省忻州市第六中学人教版九年级化学上册:第六单元课题3 二氧化碳和一氧化碳 教案

文档属性

| 名称 | 山西省忻州市第六中学人教版九年级化学上册:第六单元课题3 二氧化碳和一氧化碳 教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 136.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2016-05-19 22:05:10 | ||

图片预览

文档简介

学科组 化学 主备人 刘志香 备课时间 授课人

课题 课题3 二氧化碳和一氧化碳(共4学时) 授课时间

重点 二氧化碳的性质、检验和一氧化碳的物理性质、毒性、可燃性和还原性 难点 二氧化碳与水、石灰水的反应和一氧化碳的还原性

教法 自主学习 合作探究 学法 自主学习、合作探究

课前教具准备 二氧化碳的制备装置、石蕊溶液、石灰水、试管、纸花、可乐瓶、空塑料瓶等

三维目标 教学目标【知识与技能】了解二氧化碳的性质、用途和一氧化碳的性质;关注温室效应,注意环保的有关知识;认识一氧化碳还原氧化铜的原理及使人中毒的原因。【过程与方法】通过学生亲自制取并收集CO2去研究CO2 ( http: / / www.21cnjy.com )不支持燃烧和与水反应的性质,通过已学知识介绍CO2使澄清石灰水变浑浊的原因;对温室效应的教学采取课前------调查与研究、课上------讨论与交流、课后------撰写小论文的方式;对CO的性质的教学采取老师介绍和多媒体课件演示的方式;联系生活实际介绍CO的毒性并进行一些相关的问题讨论;联系物质的性质介绍CO2、CO的用途。【情感、态度与价值观】通过对温室效应的认识,培养学生的环保意识

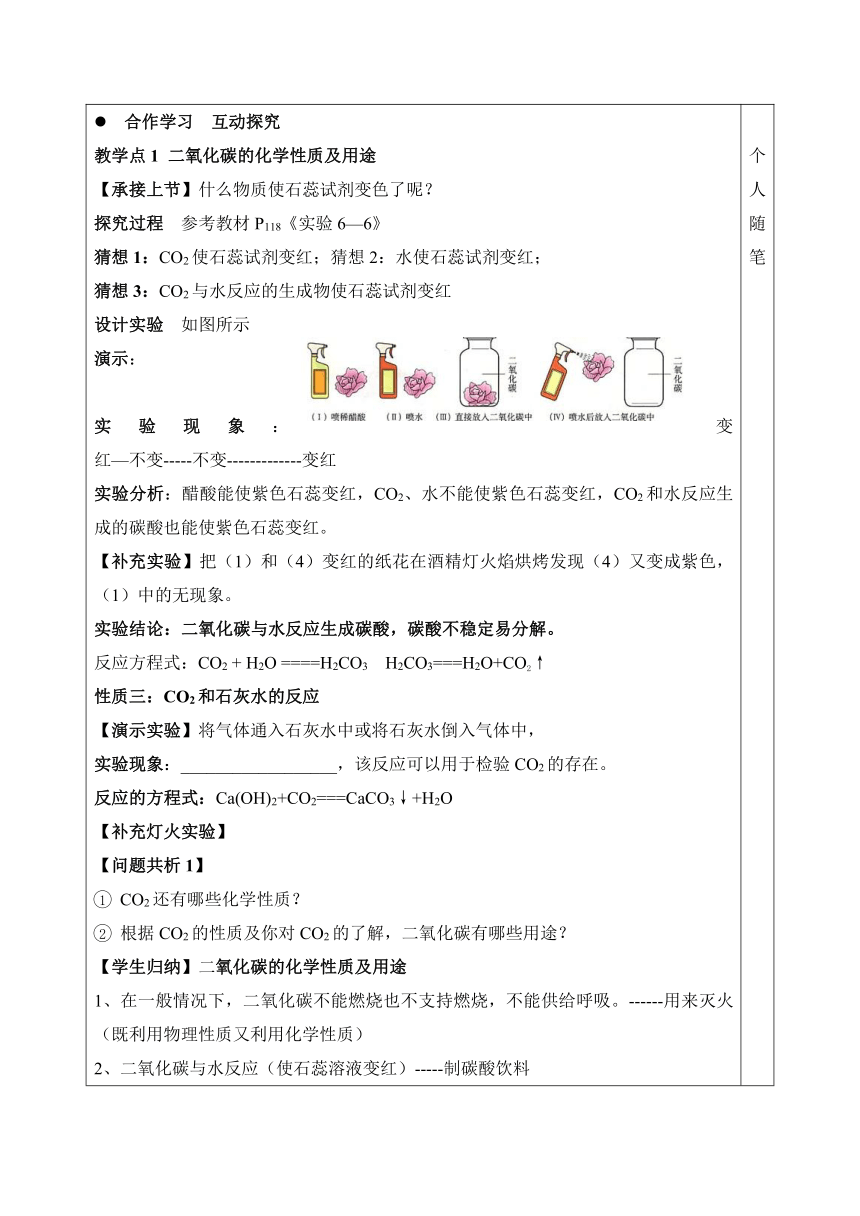

教学过程 第1学时 合作学习 互动探究【创设情境】前面我们学习了CO2的制取研究,下面我们让同学上来合作制取CO2【演示实验】2位学生合作制取二氧化碳收集4瓶(一大两小集气瓶、一塑料瓶备用)【阅读】教材P117—118教学点1 二氧化碳的物理性质【问题共析1】①观察一瓶放置的二氧化碳,你能得出什么信息?②你能举例说明二氧化碳的密度比空气大吗?如何设计实验证明二氧化碳的密度大于空气?③二氧化碳能不能溶于水?如何举例或设计实验证明CO2能否溶于水?探究实验一:设计实验证明CO2的密度比空气大。实验方案 如右图:(老师演示,学生观察描述)实验现象 蜡烛火焰熄灭,下层火焰先灭实验结论 ①CO2的密度比空气大,②一般情况下,CO2不能燃烧也不支持燃烧。(说明,该实验也能证明CO2的化学性质)其它实例和实验如导学案中。。。。。。。。探究实验二:设计实验证明CO2能否溶于水。实验方案 如右图:(老师演示,学生观察描述)实验现象 软塑料瓶变扁实验结论 CO2能溶于水其它举例和实验设计如导学案。。。。。。。【阅读】教材P119,完善CO2的物理性质。【板书】 CO2的物理性质:(学生归纳)通常状况下,二氧化碳是一种无色无味的气体,密度大于空气,能溶于水,CO2固体无色叫干冰,干冰易升华吸热。教学点2 二氧化碳的化学性质性质一:一般情况下,CO2不能燃烧,不支持燃烧,也不能供给呼吸性质二:二氧化碳与水的反应演示 取上述塑料瓶里的水于试管中,加入紫色石蕊试液,观察溶液颜色的变化,然后把溶液放在酒精灯火焰上加热,再观察溶液的变化。实验现象 ____________________ , ________________________【问题共析2】 什么物质使石蕊试剂变色了呢?------下节接着探究【误区警示】 CO2能溶于水是物理变化,CO2与水反应是化学变化,二者不同;CO2不能支持燃烧是在一般情况下,在特殊条件下可以支持燃烧,如镁可以在CO2中燃烧,2Mg+CO22MgO+C。【学习感悟】CO2的物理性质和个别化学性质,活泼金属燃烧时不能用CO2来灭火。【诊断训练】见导学案1、鉴别CO2、O2、空气三瓶气体时, 最简便且可行的方法是( )A、用燃着的木条分别伸入集气瓶中B、分别加入石灰水并振荡C、分别滴入紫色石蕊试液D、分别加入水并振荡2、下列反应用作鉴定CO2气体的是( )A、 CO2+H2O = H2CO3B、 H2CO3 = CO2↑ +H2OC、 CO2+C===2CO D、CO2+ Ca(OH)2 = H2O +CaCO3 ↓【布置作业】【课后反思】第2学时合作学习 互动探究教学点1 二氧化碳的化学性质及用途【承接上节】什么物质使石蕊试剂变色了呢?探究过程 参考教材P118《实验6—6》猜想1:CO2使石蕊试剂变红;猜想2:水使石蕊试剂变红;猜想3:CO2与水反应的生成物使石蕊试剂变红设计实验 如图所示演示:实验现象: 变红—不变-----不变-------------变红 实验分析:醋酸能使紫色石蕊变红,CO2、水不能使紫色石蕊变红,CO2和水反应生成的碳酸也能使紫色石蕊变红。【补充实验】把(1)和(4)变红的纸花在酒精灯火焰烘烤发现(4)又变成紫色,(1)中的无现象。实验结论:二氧化碳与水反应生成碳酸,碳酸不稳定易分解。反应方程式:CO2 + H2O ====H2CO3 H2CO3===H2O+CO2↑性质三:CO2和石灰水的反应【演示实验】将气体通入石灰水中或将石灰水倒入气体中,实验现象:__________________,该反应可以用于检验CO2的存在。反应的方程式:Ca(OH)2+CO2===CaCO3↓+H2O【补充灯火实验】【问题共析1】CO2还有哪些化学性质?根据CO2的性质及你对CO2的了解,二氧化碳有哪些用途?【学生归纳】二氧化碳的化学性质及用途1、在一般情况下,二氧化碳不能燃烧也不支持燃烧,不能供给呼吸。------用来灭火(既利用物理性质又利用化学性质)2、二氧化碳与水反应(使石蕊溶液变红)-----制碳酸饮料3、二氧化碳和澄清石灰水发生反应。------检验CO2的存在4、二氧化碳和碳的反应(弱氧化性)------做氧化剂5、二氧化碳参与光合作用。-------做温室的气体肥料干冰升华吸热----------------------------可做致冷剂或人工降雨教学点2 二氧化碳对生活和环境的影响【阅读】教材P119—120【问题共析2】1、对人体健康有哪些影响?2、有关温室效应:①什么是温室效应?②产生的原因是什么?防治措施有哪些?产生的原因防治措施人类消耗的能源急剧增加,排放到空气中的CO2的含量不断上升减少使用化石燃料;更多地利用太阳能、风能、地热等清洁能源森林遭到破坏,能够吸收CO2的绿色植物减少大力植树造林,严禁乱砍滥伐, 扩大绿化面积等温室效应有什么危害?两极冰川融化,使海平面升高,淹没部分沿海城市,土地沙漠化、农业减产等。【误区警示】产生温室效应的气体除了CO2,还有CH4、O3、氟利昂也是温室气体。CO2没有毒性,但不能供给呼吸,所以浓度高时会使人窒息、甚至死亡使紫色石蕊变红的不是CO2,而是CO2与水反应生成的H2CO3 【学习感悟】CO2的化学性质和用途,温室效应。【教学反思】诊断训练见导学案【布置作业】第3学时 一氧化碳【创设情境】故事:曾经有俩人用煤炉子取暖,晚上害怕煤气中毒。其中一人睡觉前在炉子旁放一大盆冷水,说可以预防煤气中毒;另一人说他年纪轻鼻子灵,等闻到煤气味再把炉子搬出去,就这样睡过去再没有醒来。为什么?自主学习 互动探究【阅读教材】P121---122,思考下列问题。教学点1 一氧化碳的物理性质【问题共析1】 CO的颜色、状态、气味怎么样?它能溶于水吗?【归纳】一氧化碳的物理性质:__________________________________.教学点2 一氧化碳的化学性质(可燃性、还原性、毒性)【问题共析2】1、一氧化碳能燃烧放出热量并产生____色 ( http: / / www.21cnjy.com )的火焰,说明CO具有____,说明它是煤气的主要成分。反应的化学方程式是______________;如何区分CO和H2? 2、一氧化碳的还原性:(如图)①为什么先通CO后加热?②黑色的氧化铜为什么会变色?体现了CO有什么性质?盛放澄清石灰水的试管中会出现什么现象?它起什么作用?尾气处的酒精灯起什么作用?还有什么方法可以除尾气?写出反应的化学方程式。CO + CuO Cu + CO2上图中共发生几个化学反应,请写出有关的化学方程式。3、一氧化碳的毒性: ①人吸入CO为什么会中毒?②有人用炉火取暖,为了防止煤气中毒,在炉火上放一盆水行吗?在什么情况下容易发生煤气中毒?怎么样预防?4、右下图为一着的很旺的煤炉子:请写出炉内从下而上发生反应的化学方程式:5、你能说出CO有什么用途吗?6、如何用尽可能多的方法鉴别CO和CO2?7、CO2中混有少量CO杂质如何除去?CO中混有少量CO2如何除去?【误区警示】CO和CO2都能使人死亡,但原因不同;CO和CO2的组成相同,分子构成不同,所以它们的性质不同【学习感悟】一氧化碳的性质和用途,每个二氧化碳分子比每个一氧化碳分子多一个氧原子,它们的性质有很大的差异。诊断训练(如右图)1.每个椭圆代表CO或CO2,交叉部分为共同点,不交叉部分为不同点,请各写一条。2.CO燃烧时,火焰的颜色是 (A)黄色 (B)蓝色 (C)紫色 (D)淡蓝色 3.下列气体中,难溶于水的一组是 (A)O2和CO2 (B)H 2和CO2 (C)CO和CO2 (D)H2和CO 4.下列物质中,既有可燃性又有还原性的化合物是 (A)C (B)H2 (C)CO (D)CO2 5.鉴别H2和CO的是根据它们的 (A)密度 (B)溶解性 (C)还原性 (D)燃烧后的产物 【布置作业】见导学案和课后作业【教学反思】 第4课时一、列表比较CO和CO2项目COCO2组成___同结构___同物理性质化学性质用途二、CO和CO2的转化(请用化学方程式表示,下同)三、除杂:CO中混有少量CO2怎么除?CO2中混有少量CO怎么除? 个人随笔个人随笔个人随笔个人随笔个人随笔个人随笔个人随笔个人随笔

课题 课题3 二氧化碳和一氧化碳(共4学时) 授课时间

重点 二氧化碳的性质、检验和一氧化碳的物理性质、毒性、可燃性和还原性 难点 二氧化碳与水、石灰水的反应和一氧化碳的还原性

教法 自主学习 合作探究 学法 自主学习、合作探究

课前教具准备 二氧化碳的制备装置、石蕊溶液、石灰水、试管、纸花、可乐瓶、空塑料瓶等

三维目标 教学目标【知识与技能】了解二氧化碳的性质、用途和一氧化碳的性质;关注温室效应,注意环保的有关知识;认识一氧化碳还原氧化铜的原理及使人中毒的原因。【过程与方法】通过学生亲自制取并收集CO2去研究CO2 ( http: / / www.21cnjy.com )不支持燃烧和与水反应的性质,通过已学知识介绍CO2使澄清石灰水变浑浊的原因;对温室效应的教学采取课前------调查与研究、课上------讨论与交流、课后------撰写小论文的方式;对CO的性质的教学采取老师介绍和多媒体课件演示的方式;联系生活实际介绍CO的毒性并进行一些相关的问题讨论;联系物质的性质介绍CO2、CO的用途。【情感、态度与价值观】通过对温室效应的认识,培养学生的环保意识

教学过程 第1学时 合作学习 互动探究【创设情境】前面我们学习了CO2的制取研究,下面我们让同学上来合作制取CO2【演示实验】2位学生合作制取二氧化碳收集4瓶(一大两小集气瓶、一塑料瓶备用)【阅读】教材P117—118教学点1 二氧化碳的物理性质【问题共析1】①观察一瓶放置的二氧化碳,你能得出什么信息?②你能举例说明二氧化碳的密度比空气大吗?如何设计实验证明二氧化碳的密度大于空气?③二氧化碳能不能溶于水?如何举例或设计实验证明CO2能否溶于水?探究实验一:设计实验证明CO2的密度比空气大。实验方案 如右图:(老师演示,学生观察描述)实验现象 蜡烛火焰熄灭,下层火焰先灭实验结论 ①CO2的密度比空气大,②一般情况下,CO2不能燃烧也不支持燃烧。(说明,该实验也能证明CO2的化学性质)其它实例和实验如导学案中。。。。。。。。探究实验二:设计实验证明CO2能否溶于水。实验方案 如右图:(老师演示,学生观察描述)实验现象 软塑料瓶变扁实验结论 CO2能溶于水其它举例和实验设计如导学案。。。。。。。【阅读】教材P119,完善CO2的物理性质。【板书】 CO2的物理性质:(学生归纳)通常状况下,二氧化碳是一种无色无味的气体,密度大于空气,能溶于水,CO2固体无色叫干冰,干冰易升华吸热。教学点2 二氧化碳的化学性质性质一:一般情况下,CO2不能燃烧,不支持燃烧,也不能供给呼吸性质二:二氧化碳与水的反应演示 取上述塑料瓶里的水于试管中,加入紫色石蕊试液,观察溶液颜色的变化,然后把溶液放在酒精灯火焰上加热,再观察溶液的变化。实验现象 ____________________ , ________________________【问题共析2】 什么物质使石蕊试剂变色了呢?------下节接着探究【误区警示】 CO2能溶于水是物理变化,CO2与水反应是化学变化,二者不同;CO2不能支持燃烧是在一般情况下,在特殊条件下可以支持燃烧,如镁可以在CO2中燃烧,2Mg+CO22MgO+C。【学习感悟】CO2的物理性质和个别化学性质,活泼金属燃烧时不能用CO2来灭火。【诊断训练】见导学案1、鉴别CO2、O2、空气三瓶气体时, 最简便且可行的方法是( )A、用燃着的木条分别伸入集气瓶中B、分别加入石灰水并振荡C、分别滴入紫色石蕊试液D、分别加入水并振荡2、下列反应用作鉴定CO2气体的是( )A、 CO2+H2O = H2CO3B、 H2CO3 = CO2↑ +H2OC、 CO2+C===2CO D、CO2+ Ca(OH)2 = H2O +CaCO3 ↓【布置作业】【课后反思】第2学时合作学习 互动探究教学点1 二氧化碳的化学性质及用途【承接上节】什么物质使石蕊试剂变色了呢?探究过程 参考教材P118《实验6—6》猜想1:CO2使石蕊试剂变红;猜想2:水使石蕊试剂变红;猜想3:CO2与水反应的生成物使石蕊试剂变红设计实验 如图所示演示:实验现象: 变红—不变-----不变-------------变红 实验分析:醋酸能使紫色石蕊变红,CO2、水不能使紫色石蕊变红,CO2和水反应生成的碳酸也能使紫色石蕊变红。【补充实验】把(1)和(4)变红的纸花在酒精灯火焰烘烤发现(4)又变成紫色,(1)中的无现象。实验结论:二氧化碳与水反应生成碳酸,碳酸不稳定易分解。反应方程式:CO2 + H2O ====H2CO3 H2CO3===H2O+CO2↑性质三:CO2和石灰水的反应【演示实验】将气体通入石灰水中或将石灰水倒入气体中,实验现象:__________________,该反应可以用于检验CO2的存在。反应的方程式:Ca(OH)2+CO2===CaCO3↓+H2O【补充灯火实验】【问题共析1】CO2还有哪些化学性质?根据CO2的性质及你对CO2的了解,二氧化碳有哪些用途?【学生归纳】二氧化碳的化学性质及用途1、在一般情况下,二氧化碳不能燃烧也不支持燃烧,不能供给呼吸。------用来灭火(既利用物理性质又利用化学性质)2、二氧化碳与水反应(使石蕊溶液变红)-----制碳酸饮料3、二氧化碳和澄清石灰水发生反应。------检验CO2的存在4、二氧化碳和碳的反应(弱氧化性)------做氧化剂5、二氧化碳参与光合作用。-------做温室的气体肥料干冰升华吸热----------------------------可做致冷剂或人工降雨教学点2 二氧化碳对生活和环境的影响【阅读】教材P119—120【问题共析2】1、对人体健康有哪些影响?2、有关温室效应:①什么是温室效应?②产生的原因是什么?防治措施有哪些?产生的原因防治措施人类消耗的能源急剧增加,排放到空气中的CO2的含量不断上升减少使用化石燃料;更多地利用太阳能、风能、地热等清洁能源森林遭到破坏,能够吸收CO2的绿色植物减少大力植树造林,严禁乱砍滥伐, 扩大绿化面积等温室效应有什么危害?两极冰川融化,使海平面升高,淹没部分沿海城市,土地沙漠化、农业减产等。【误区警示】产生温室效应的气体除了CO2,还有CH4、O3、氟利昂也是温室气体。CO2没有毒性,但不能供给呼吸,所以浓度高时会使人窒息、甚至死亡使紫色石蕊变红的不是CO2,而是CO2与水反应生成的H2CO3 【学习感悟】CO2的化学性质和用途,温室效应。【教学反思】诊断训练见导学案【布置作业】第3学时 一氧化碳【创设情境】故事:曾经有俩人用煤炉子取暖,晚上害怕煤气中毒。其中一人睡觉前在炉子旁放一大盆冷水,说可以预防煤气中毒;另一人说他年纪轻鼻子灵,等闻到煤气味再把炉子搬出去,就这样睡过去再没有醒来。为什么?自主学习 互动探究【阅读教材】P121---122,思考下列问题。教学点1 一氧化碳的物理性质【问题共析1】 CO的颜色、状态、气味怎么样?它能溶于水吗?【归纳】一氧化碳的物理性质:__________________________________.教学点2 一氧化碳的化学性质(可燃性、还原性、毒性)【问题共析2】1、一氧化碳能燃烧放出热量并产生____色 ( http: / / www.21cnjy.com )的火焰,说明CO具有____,说明它是煤气的主要成分。反应的化学方程式是______________;如何区分CO和H2? 2、一氧化碳的还原性:(如图)①为什么先通CO后加热?②黑色的氧化铜为什么会变色?体现了CO有什么性质?盛放澄清石灰水的试管中会出现什么现象?它起什么作用?尾气处的酒精灯起什么作用?还有什么方法可以除尾气?写出反应的化学方程式。CO + CuO Cu + CO2上图中共发生几个化学反应,请写出有关的化学方程式。3、一氧化碳的毒性: ①人吸入CO为什么会中毒?②有人用炉火取暖,为了防止煤气中毒,在炉火上放一盆水行吗?在什么情况下容易发生煤气中毒?怎么样预防?4、右下图为一着的很旺的煤炉子:请写出炉内从下而上发生反应的化学方程式:5、你能说出CO有什么用途吗?6、如何用尽可能多的方法鉴别CO和CO2?7、CO2中混有少量CO杂质如何除去?CO中混有少量CO2如何除去?【误区警示】CO和CO2都能使人死亡,但原因不同;CO和CO2的组成相同,分子构成不同,所以它们的性质不同【学习感悟】一氧化碳的性质和用途,每个二氧化碳分子比每个一氧化碳分子多一个氧原子,它们的性质有很大的差异。诊断训练(如右图)1.每个椭圆代表CO或CO2,交叉部分为共同点,不交叉部分为不同点,请各写一条。2.CO燃烧时,火焰的颜色是 (A)黄色 (B)蓝色 (C)紫色 (D)淡蓝色 3.下列气体中,难溶于水的一组是 (A)O2和CO2 (B)H 2和CO2 (C)CO和CO2 (D)H2和CO 4.下列物质中,既有可燃性又有还原性的化合物是 (A)C (B)H2 (C)CO (D)CO2 5.鉴别H2和CO的是根据它们的 (A)密度 (B)溶解性 (C)还原性 (D)燃烧后的产物 【布置作业】见导学案和课后作业【教学反思】 第4课时一、列表比较CO和CO2项目COCO2组成___同结构___同物理性质化学性质用途二、CO和CO2的转化(请用化学方程式表示,下同)三、除杂:CO中混有少量CO2怎么除?CO2中混有少量CO怎么除? 个人随笔个人随笔个人随笔个人随笔个人随笔个人随笔个人随笔个人随笔

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件