统编版高中语文选择性必修下册《秦腔》教学课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修下册《秦腔》教学课件(共35张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 82.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

秦 腔

一声秦腔吼,万千悲喜流

陕西有句老话言: " 八百里秦川尘土飞扬,三千万老陕齐吼秦腔。

在贾平凹笔下,"秦腔如烈酒,五味杂陈,不可一饮而尽”。

秦腔慷慨激昂,苍劲雄壮,气势磅礴,不仅唱出了秦人的魂,更唱出了大西北黄土地的千年风情神韵。

秦腔(Qinqiang Opera)别称“梆子腔”。古时陕西、甘肃一带属秦国,所以称之为“秦腔”因为早期秦腔演出时,常用枣木梆子敲击伴奏,故又名“梆子腔”。

中国汉族最古老的戏剧之一,我国戏曲四大声腔(昆腔、高腔、梆子腔、皮黄腔)之一,起于西周,源于西府,成熟于秦。国家非物质文化遗产之一。

秦腔的唱腔用宽音大嗓,直起直落,给人以高亢激越、粗犷朴实之感。

豪放、夸张、血性

原名贾平娃,陕西丹凤人,于西北大学中文系毕业,1982年后从事专业创作。

贾平凹是我国当代文坛屈指可数的文学奇才,被誉为“鬼才”。他是当代中国一位最具叛逆性、创造精神和广泛影响的作家,也是当代中国可以进入世界文学史册的为数不多的著名文学家之一。

作者简介

贾平凹作品的陕西特色十分浓郁,他善于运用朴素、自然的写实手法,在似乎漫不经心地描绘人们的生活与风情中,萦绕着令人深思的哲理,给读者以人生启迪。无论在思想意蕴、文化趣味还是语言表达上,都倾向吸取中国文学传统因素,崇尚简单古朴的风趣。

作品风格

文章脉络

秦腔生成的土地(1—3)

秦人对秦腔的痴迷(4—8)

秦腔的神圣地位(9—10)

秦腔生成的土地(1—3)

秦地

秦人

秦腔

八百里秦川,辽阔旷远

直率

敢爱敢恨

大喊大叫

高亢激昂

秦人对秦腔的痴迷(4—8)

阅读第一、二段,尝试解释为什么秦人如此痴迷秦腔?

“唱秦腔成了做人最体面的事,任何一下乡下男女,只有唱秦腔,才有出人头地的可能,大凡有出息的,是个人才的,哪一个何曾未登过台,起码不能吼一阵乱弹呢!”

秦腔是当地衡量人才的标准

“农民是世上最劳苦的人,尤其是在这块平原上,生时落草在黄土炕上,死了被埋在黄土堆下;秦腔是他们大苦中的大乐,当老牛木犁疙瘩绳,在田野已经累得筋疲力尽,立在犁沟里大喊大叫来一段秦腔,那心胸肺腑,关关节节的困乏便一尽儿涤荡净了。”

阅读第一、二段,尝试解释为什么秦人如此痴迷秦腔?

秦腔是秦人大苦生活中的大乐

“有了秦腔,生活便有了乐趣,高兴了,唱‘快板’,高兴得像被烈性炸药爆炸了一样,要把整个身心粉碎在天空!痛苦了,唱‘慢板’,揪心裂肠的唱腔却表现了多么有情有味的美来,美给了别人的享受,美也熨平了自己心中愁苦的皱纹。”

阅读第一、二段,尝试解释为什么秦人如此痴迷秦腔?

秦腔是秦人表达自我的抒情渠道

“他们有的是吃不完的粮食,他们缺的是高超的艺术享受,他们教育自己的子女,不会是那些文豪们讲的,幼年不是祖母讲着动人的迷丽的童话,而是一字一板传授着秦腔。”

阅读第一、二段,尝试解释为什么秦人如此痴迷秦腔?

秦腔是秦人高超的艺术享受

“秦腔与他们,要和“西凤”白酒,长线辣子,大叶卷烟,牛肉泡馍一样成为生命的五大要素。若与那些年长的农民聊起来,他们想象的伟大的共产主义生活,首先便是这五大要素。”

阅读第一、二段,尝试解释为什么秦人如此痴迷秦腔?

秦腔是秦人的生活必需品

阅读第一、二段,尝试解释为什么秦人如此痴迷秦腔?

“排戏”场面(第4段)

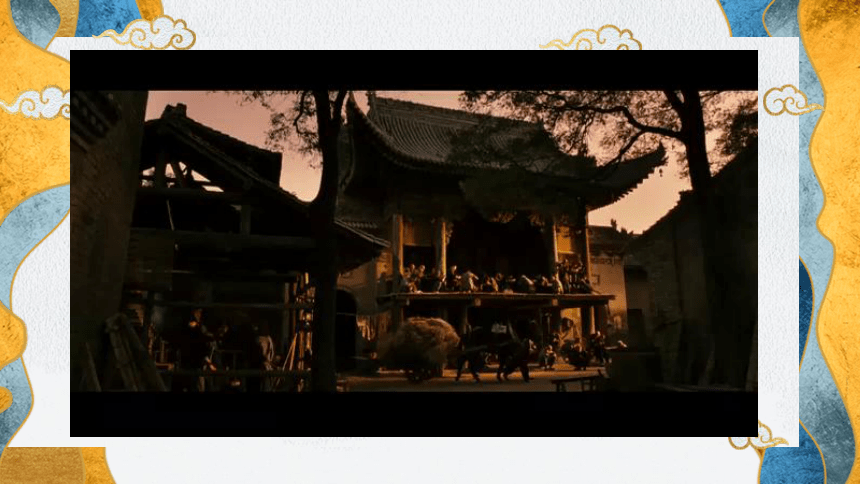

演员们都集合起来,到那古寺庙里去。吹,拉,弹,奏,翻,打,念,唱,提袍 甩袖,吹胡瞪眼,古寺庙成了古今真乐府,天地大梨园。导演是老一辈演员,享有绝对权威;演员是一家几口,夫妻同台,父子同台,公公儿媳也同台……一到台上,秦腔面前人人平等……寺庙里有窗无扇,屋梁上蛛丝结网,夏天蚊虫飞来,成团成团在头上旋转,薰蚊草就墙角燃起,一声唱腔一声咳嗽。冬天里四面透风,柳木疙瘩火当中架起,一出场一脸正经,一下场凑近火堆,热了前怀,凉了后背。排演到什么时候,什么时候都有观众,有抱着二尺长的烟袋的老者,有凳子高、桌子高趴满窗台的孩子。庙里一个跟头未翻起,窗外就哇地一声叫倒好,演员出来骂一声:谁说不好的滚蛋!他们抓住窗台死不滚去,倒要连声讨好:翻得好!翻得好!更有殷勤的,跑回来偷拿了红薯、土豆、在火堆里煨熟给演员作夜餐,赚得进屋里有一个安全位置。排演到三更鸡叫,月儿偏西,演员们散了,孩子们还围了火堆弯腰踢腿,学那一招一式。

①动作描写,写出秦腔表演动作灵活多变、场面热闹。

②以家庭为例,写在秦腔面前人人平等,进一步表明秦川人热爱秦腔。

③细节描写,以冬夏两季排演的艰辛,细节衬托人们对秦腔的热爱。

④语言描写,表现秦川人的真性情。

“排戏”场面(第4段)写作手法和表达效果:

“盼戏”场面(第5段)

一演出,半下午人就找凳子去占地位了,未等戏开,台下坐的、站的人头攒拥,台两边阶上立的卧的是一群顽童。那锣鼓就叮叮咣咣地闹台,似乎整个世界要天翻地覆了。各类小吃趁机摆开,一个食摊上一盏马灯,……长一声短一声叫卖不绝。锣鼓还在一声儿敲打,大幕只是不拉,演员偶尔从幕边往下望望,下边就喊:开演呀,场子都满了!……外边的趁机而入,一时四边向里挤,里边向外扛,人的旋涡涌起,如四月的麦田起风,根儿不动,头身一会儿倒西,一会儿倒东,喊声,骂声哭声一片;有拼命挤将出来的,一出来方觉世界偌大,身体胖肿,但差不多却光了脚,乱了头发。大幕又一挑,站出戏班头儿,大声叫喊要维持秩序;立即就跳出一个两个所谓“二干子”人物来。这类人物多是头脑简单,四肢发达,却十二分忠诚于秦腔,此时便拿了枝条儿,哪里人挤,哪里打去,如凶神恶煞一般。人人恨骂这些人,人人又都盼有这些人,叫他们是秦腔宪兵,宪兵者越发忠于职责,虽然彻夜不得看戏,但大家一夜满足了,他们也就满足了一夜。

①场面描写。写演出前奏,写出了现场的热闹、嘈杂与喧嚣,使人如临其境,如闻其声。

②点面结合。作者对秦人痴迷于秦腔的描写,多为一般性的“面”的描写,但也不乏“点”的描写,如“秦腔宪兵”一词,表现了秦川人对秦腔的喜爱。

③运用比喻。“人的旋涡涌起,如四月的麦田起风,根儿不动”,把

“看戏的人群”比作“四月起风的麦田”,生动形象地表现了看戏的人多,写出了秦人盼戏时的迫切入迷程度。

“盼戏”场面(第5段)

观众痴迷(第7段)

“那些老一辈的秦腔迷”,“他们没有力气挤在台下,也没有好眼力看清演员,却一溜一排地蹲在戏台两侧的墙根,吸着草烟,慢慢将唱腔品赏。“那些大一点的,脾性野一点的孩子”,他们“占领了戏场周围所有的高空”,“他们常常乐而忘险”,“更有一些爬在了场边的麦秸积上,夏天四面来风,好不凉快,冬日就扒个草洞,将身子缩进去,露一个脑袋。……他们常就瞌睡了,一觉醒来,月在西天,戏毕人散,只好苦笑一声悄然没声儿地溜下来回家敲门去了。”

观众痴迷(第7段)

重点描写两类观众来进行侧面烘托。

对比鲜明,概括性极强,从侧面写出了秦人对秦腔的痴迷。

演出悲喜(第8段)

据说有一媒人将一女子引到台下,相亲台上一个男演员,事先夸口这男的如何俊样,如何能干,但戏演了过半,那男的还未出场,后来终于出来,是个国民党的伪兵,还持枪未走到中台,扮游击队长的演员挥枪一指,“叭”地一声,那伪兵就倒地而死,爬着钻进了后幕。那女子当下哼一声,闭了嘴,一场亲事自然了了。这是喜中之悲一例。据说还有一例,一个老头在脖子上架了孙孙去看戏,孙孙吵着要回家,老头好说好劝只是不忍半场而去,便破费买了半斤花生,他眼盯着台上,手在下边剥花生,然后一颗一颗扬手喂到孙孙嘴里,但喂着喂着,竟将一颗塞进孙孙鼻孔,吐不出,咽不下,口鼻出血,连夜送到医院动手术,花去了七十元钱。但是,以秦腔引喜的事却不计其数。

演出悲喜(第8段)

这是点的描绘,通过以秦腔演出现场相亲、爷爷带孙子看秦腔的喜中之悲、老汉在演出场地捡拾钱物、嘴馋孩子趁演出各家锁门之际偷摘瓜果等事例,表现秦腔与人们日堂生活的喜怒哀乐紧坚扭结在一起。

尝试探讨秦腔在秦地人生命的重要意义

“生儿以秦腔迎接,送葬以秦腔致哀①,似乎这人生的世界,就是秦腔的舞台,人只要在舞台上,生,旦,净,丑,才各显了真性②,恶的夸张其丑,善的凸现其美,善的使他们获得美的教育,恶的也使丑里化作了美的艺术。③"

生儿以秦腔表达迎接的欢喜,送葬以秦腔表达对亡者的悲哀,秦腔对一个秦人而言,参与了他生命的全过程。

生时落草在黄土炕上,死了被埋在黄土堆下

秦人与秦地的关系

生儿以秦腔迎接,送葬以秦腔致哀

秦人与秦腔的关系

生儿以秦腔迎接,送葬以秦腔致哀

似乎这人生的世界,就是秦腔的舞台,人只要在舞台上,生,旦,净,丑,才各显了真性

以秦川大地为舞台,用自己人生演绎出“生旦净丑”真性情

生活与角色融为一体

恶的夸张其丑,善的凸现其美,善的使他们获得美的教育,恶的也使丑里化作了美的艺术。

教育与传承

“他们教育自己的子女,不会是那些文豪们讲的,幼年不是祖母讲着动人的迷丽的童话,而是一字一板传授着秦腔。”

“广漠旷远的八百里秦川,只有这秦腔,也只能有这秦腔,八百里秦川的劳作农民只有也只能有这秦腔使他们喜怒哀乐。秦人自古是大苦大乐之民众,他们的家乡交响乐除了大喊大叫的秦腔还能有别的吗 ”

必需

唯一

见证太多风云变化,兴衰成败,痛苦通过高亢有力的秦腔传达

承载着喜怒哀乐

西周(公元前1134--771年)沣京、镐京(今长安县境内)

秦(公元前350--207年)

雍(凤翔)、咸阳西汉(公元前206年--公元8年)

初在临潼栎阳、乔迁西安西北部

新莽(公元9年--24年)长安(今西安市西北郊汉故城)

西晋(公元213--316年)长安(汉故城)

前赵(公元219--329年)长安(汉故城)

前秦(公元351年--383年)长安(汉故城)

后秦(公元384年--417年)长安(汉故城)

大夏(公元407年--431年)统万城(今靖边县白城子)

西魏(公元535年--556年)长安(汉故城)

北周(公元557--581年)长安(汉故城)

隋(公元581--618年)大兴城

唐(公元618年--907年)长安(今西安市)

尝试探讨秦腔在秦地人生命的重要意义

秦腔参与一生

生活与角色融为一体

教育与传承

承载着喜怒哀乐

在当下,也有很多传统文化的保护传承频频告急。源起西周的秦腔,年青一代鲜有问津;始自宋代的评书艺术,历经辉煌之后,文化之美显得式微;传统工艺刺绣,如今为找不到“接班人”而面临失传……不少凝结先人智慧才智的手工艺在我们的生活中渐行渐远,这十分可惜。你如何看待这一现象?

传承优秀传统文化

传承优秀传统文化

传统艺术融入现代生活方能显活力

任何一种艺术都不应该千百年来从内容到形式一成不变,因为再有耐心的观众,也不愿意一辈子只看一部与时代脱节的旧戏。因此,传统文化艺术只有“活”起来,紧跟时代步伐,吸收时代与生活的“源头活水”,创新形式,善用最新的手段,才能吸引大众的目光,真正的“火”起来。

传统艺术要在形式多元和传播活跃度方面进行突破

传承优秀传统文化

传统艺术可以借助现代科技实现表现形式的多样化。例如京剧,可以借助现代舞台光影技术丰富表演内容和形式。在传播方式上,有部分传统艺人选择了网络直播,这正是时下流行的宣传方式。

青年要担负起传承传统艺术的责任

传承优秀传统文化

传统艺术不只是行走在仁义礼智信的规范中,不只是浸染在棋琴书画的儒雅里,不只是沐浴在唐诗宋词元曲的书香里,也不只是委身于汉服唐装的余韵里……传统文化和艺术是财米油盐酱醋茶的日常,是万众瞩目的民俗,是地域文化中独一无二的奇葩。

青年要担负起传承传统艺术的责任

传承优秀传统文化

《常山县志》记载常山在宋末元初已大量种植油茶,至明代中叶,常山油茶茶种植已广及山区、丘陵。民国期间全县各乡均种有油茶。在长期的生产过程中,常山先民逐渐形成独特的山茶油传统榨制技艺,榨出的茶油品质纯净、色清味美,是目前最为生态、保健的木本植物油。常山县大力发展油茶产业,并建立油茶基地,先后被授予“中国油茶之乡”“浙西绿色油库”称号, 常山山茶油也成为了常山的一张金名片。

常山传统榨油技艺于2009年入选第三批浙江省非物质文化遗产代表性项目名录。

秦 腔

一声秦腔吼,万千悲喜流

陕西有句老话言: " 八百里秦川尘土飞扬,三千万老陕齐吼秦腔。

在贾平凹笔下,"秦腔如烈酒,五味杂陈,不可一饮而尽”。

秦腔慷慨激昂,苍劲雄壮,气势磅礴,不仅唱出了秦人的魂,更唱出了大西北黄土地的千年风情神韵。

秦腔(Qinqiang Opera)别称“梆子腔”。古时陕西、甘肃一带属秦国,所以称之为“秦腔”因为早期秦腔演出时,常用枣木梆子敲击伴奏,故又名“梆子腔”。

中国汉族最古老的戏剧之一,我国戏曲四大声腔(昆腔、高腔、梆子腔、皮黄腔)之一,起于西周,源于西府,成熟于秦。国家非物质文化遗产之一。

秦腔的唱腔用宽音大嗓,直起直落,给人以高亢激越、粗犷朴实之感。

豪放、夸张、血性

原名贾平娃,陕西丹凤人,于西北大学中文系毕业,1982年后从事专业创作。

贾平凹是我国当代文坛屈指可数的文学奇才,被誉为“鬼才”。他是当代中国一位最具叛逆性、创造精神和广泛影响的作家,也是当代中国可以进入世界文学史册的为数不多的著名文学家之一。

作者简介

贾平凹作品的陕西特色十分浓郁,他善于运用朴素、自然的写实手法,在似乎漫不经心地描绘人们的生活与风情中,萦绕着令人深思的哲理,给读者以人生启迪。无论在思想意蕴、文化趣味还是语言表达上,都倾向吸取中国文学传统因素,崇尚简单古朴的风趣。

作品风格

文章脉络

秦腔生成的土地(1—3)

秦人对秦腔的痴迷(4—8)

秦腔的神圣地位(9—10)

秦腔生成的土地(1—3)

秦地

秦人

秦腔

八百里秦川,辽阔旷远

直率

敢爱敢恨

大喊大叫

高亢激昂

秦人对秦腔的痴迷(4—8)

阅读第一、二段,尝试解释为什么秦人如此痴迷秦腔?

“唱秦腔成了做人最体面的事,任何一下乡下男女,只有唱秦腔,才有出人头地的可能,大凡有出息的,是个人才的,哪一个何曾未登过台,起码不能吼一阵乱弹呢!”

秦腔是当地衡量人才的标准

“农民是世上最劳苦的人,尤其是在这块平原上,生时落草在黄土炕上,死了被埋在黄土堆下;秦腔是他们大苦中的大乐,当老牛木犁疙瘩绳,在田野已经累得筋疲力尽,立在犁沟里大喊大叫来一段秦腔,那心胸肺腑,关关节节的困乏便一尽儿涤荡净了。”

阅读第一、二段,尝试解释为什么秦人如此痴迷秦腔?

秦腔是秦人大苦生活中的大乐

“有了秦腔,生活便有了乐趣,高兴了,唱‘快板’,高兴得像被烈性炸药爆炸了一样,要把整个身心粉碎在天空!痛苦了,唱‘慢板’,揪心裂肠的唱腔却表现了多么有情有味的美来,美给了别人的享受,美也熨平了自己心中愁苦的皱纹。”

阅读第一、二段,尝试解释为什么秦人如此痴迷秦腔?

秦腔是秦人表达自我的抒情渠道

“他们有的是吃不完的粮食,他们缺的是高超的艺术享受,他们教育自己的子女,不会是那些文豪们讲的,幼年不是祖母讲着动人的迷丽的童话,而是一字一板传授着秦腔。”

阅读第一、二段,尝试解释为什么秦人如此痴迷秦腔?

秦腔是秦人高超的艺术享受

“秦腔与他们,要和“西凤”白酒,长线辣子,大叶卷烟,牛肉泡馍一样成为生命的五大要素。若与那些年长的农民聊起来,他们想象的伟大的共产主义生活,首先便是这五大要素。”

阅读第一、二段,尝试解释为什么秦人如此痴迷秦腔?

秦腔是秦人的生活必需品

阅读第一、二段,尝试解释为什么秦人如此痴迷秦腔?

“排戏”场面(第4段)

演员们都集合起来,到那古寺庙里去。吹,拉,弹,奏,翻,打,念,唱,提袍 甩袖,吹胡瞪眼,古寺庙成了古今真乐府,天地大梨园。导演是老一辈演员,享有绝对权威;演员是一家几口,夫妻同台,父子同台,公公儿媳也同台……一到台上,秦腔面前人人平等……寺庙里有窗无扇,屋梁上蛛丝结网,夏天蚊虫飞来,成团成团在头上旋转,薰蚊草就墙角燃起,一声唱腔一声咳嗽。冬天里四面透风,柳木疙瘩火当中架起,一出场一脸正经,一下场凑近火堆,热了前怀,凉了后背。排演到什么时候,什么时候都有观众,有抱着二尺长的烟袋的老者,有凳子高、桌子高趴满窗台的孩子。庙里一个跟头未翻起,窗外就哇地一声叫倒好,演员出来骂一声:谁说不好的滚蛋!他们抓住窗台死不滚去,倒要连声讨好:翻得好!翻得好!更有殷勤的,跑回来偷拿了红薯、土豆、在火堆里煨熟给演员作夜餐,赚得进屋里有一个安全位置。排演到三更鸡叫,月儿偏西,演员们散了,孩子们还围了火堆弯腰踢腿,学那一招一式。

①动作描写,写出秦腔表演动作灵活多变、场面热闹。

②以家庭为例,写在秦腔面前人人平等,进一步表明秦川人热爱秦腔。

③细节描写,以冬夏两季排演的艰辛,细节衬托人们对秦腔的热爱。

④语言描写,表现秦川人的真性情。

“排戏”场面(第4段)写作手法和表达效果:

“盼戏”场面(第5段)

一演出,半下午人就找凳子去占地位了,未等戏开,台下坐的、站的人头攒拥,台两边阶上立的卧的是一群顽童。那锣鼓就叮叮咣咣地闹台,似乎整个世界要天翻地覆了。各类小吃趁机摆开,一个食摊上一盏马灯,……长一声短一声叫卖不绝。锣鼓还在一声儿敲打,大幕只是不拉,演员偶尔从幕边往下望望,下边就喊:开演呀,场子都满了!……外边的趁机而入,一时四边向里挤,里边向外扛,人的旋涡涌起,如四月的麦田起风,根儿不动,头身一会儿倒西,一会儿倒东,喊声,骂声哭声一片;有拼命挤将出来的,一出来方觉世界偌大,身体胖肿,但差不多却光了脚,乱了头发。大幕又一挑,站出戏班头儿,大声叫喊要维持秩序;立即就跳出一个两个所谓“二干子”人物来。这类人物多是头脑简单,四肢发达,却十二分忠诚于秦腔,此时便拿了枝条儿,哪里人挤,哪里打去,如凶神恶煞一般。人人恨骂这些人,人人又都盼有这些人,叫他们是秦腔宪兵,宪兵者越发忠于职责,虽然彻夜不得看戏,但大家一夜满足了,他们也就满足了一夜。

①场面描写。写演出前奏,写出了现场的热闹、嘈杂与喧嚣,使人如临其境,如闻其声。

②点面结合。作者对秦人痴迷于秦腔的描写,多为一般性的“面”的描写,但也不乏“点”的描写,如“秦腔宪兵”一词,表现了秦川人对秦腔的喜爱。

③运用比喻。“人的旋涡涌起,如四月的麦田起风,根儿不动”,把

“看戏的人群”比作“四月起风的麦田”,生动形象地表现了看戏的人多,写出了秦人盼戏时的迫切入迷程度。

“盼戏”场面(第5段)

观众痴迷(第7段)

“那些老一辈的秦腔迷”,“他们没有力气挤在台下,也没有好眼力看清演员,却一溜一排地蹲在戏台两侧的墙根,吸着草烟,慢慢将唱腔品赏。“那些大一点的,脾性野一点的孩子”,他们“占领了戏场周围所有的高空”,“他们常常乐而忘险”,“更有一些爬在了场边的麦秸积上,夏天四面来风,好不凉快,冬日就扒个草洞,将身子缩进去,露一个脑袋。……他们常就瞌睡了,一觉醒来,月在西天,戏毕人散,只好苦笑一声悄然没声儿地溜下来回家敲门去了。”

观众痴迷(第7段)

重点描写两类观众来进行侧面烘托。

对比鲜明,概括性极强,从侧面写出了秦人对秦腔的痴迷。

演出悲喜(第8段)

据说有一媒人将一女子引到台下,相亲台上一个男演员,事先夸口这男的如何俊样,如何能干,但戏演了过半,那男的还未出场,后来终于出来,是个国民党的伪兵,还持枪未走到中台,扮游击队长的演员挥枪一指,“叭”地一声,那伪兵就倒地而死,爬着钻进了后幕。那女子当下哼一声,闭了嘴,一场亲事自然了了。这是喜中之悲一例。据说还有一例,一个老头在脖子上架了孙孙去看戏,孙孙吵着要回家,老头好说好劝只是不忍半场而去,便破费买了半斤花生,他眼盯着台上,手在下边剥花生,然后一颗一颗扬手喂到孙孙嘴里,但喂着喂着,竟将一颗塞进孙孙鼻孔,吐不出,咽不下,口鼻出血,连夜送到医院动手术,花去了七十元钱。但是,以秦腔引喜的事却不计其数。

演出悲喜(第8段)

这是点的描绘,通过以秦腔演出现场相亲、爷爷带孙子看秦腔的喜中之悲、老汉在演出场地捡拾钱物、嘴馋孩子趁演出各家锁门之际偷摘瓜果等事例,表现秦腔与人们日堂生活的喜怒哀乐紧坚扭结在一起。

尝试探讨秦腔在秦地人生命的重要意义

“生儿以秦腔迎接,送葬以秦腔致哀①,似乎这人生的世界,就是秦腔的舞台,人只要在舞台上,生,旦,净,丑,才各显了真性②,恶的夸张其丑,善的凸现其美,善的使他们获得美的教育,恶的也使丑里化作了美的艺术。③"

生儿以秦腔表达迎接的欢喜,送葬以秦腔表达对亡者的悲哀,秦腔对一个秦人而言,参与了他生命的全过程。

生时落草在黄土炕上,死了被埋在黄土堆下

秦人与秦地的关系

生儿以秦腔迎接,送葬以秦腔致哀

秦人与秦腔的关系

生儿以秦腔迎接,送葬以秦腔致哀

似乎这人生的世界,就是秦腔的舞台,人只要在舞台上,生,旦,净,丑,才各显了真性

以秦川大地为舞台,用自己人生演绎出“生旦净丑”真性情

生活与角色融为一体

恶的夸张其丑,善的凸现其美,善的使他们获得美的教育,恶的也使丑里化作了美的艺术。

教育与传承

“他们教育自己的子女,不会是那些文豪们讲的,幼年不是祖母讲着动人的迷丽的童话,而是一字一板传授着秦腔。”

“广漠旷远的八百里秦川,只有这秦腔,也只能有这秦腔,八百里秦川的劳作农民只有也只能有这秦腔使他们喜怒哀乐。秦人自古是大苦大乐之民众,他们的家乡交响乐除了大喊大叫的秦腔还能有别的吗 ”

必需

唯一

见证太多风云变化,兴衰成败,痛苦通过高亢有力的秦腔传达

承载着喜怒哀乐

西周(公元前1134--771年)沣京、镐京(今长安县境内)

秦(公元前350--207年)

雍(凤翔)、咸阳西汉(公元前206年--公元8年)

初在临潼栎阳、乔迁西安西北部

新莽(公元9年--24年)长安(今西安市西北郊汉故城)

西晋(公元213--316年)长安(汉故城)

前赵(公元219--329年)长安(汉故城)

前秦(公元351年--383年)长安(汉故城)

后秦(公元384年--417年)长安(汉故城)

大夏(公元407年--431年)统万城(今靖边县白城子)

西魏(公元535年--556年)长安(汉故城)

北周(公元557--581年)长安(汉故城)

隋(公元581--618年)大兴城

唐(公元618年--907年)长安(今西安市)

尝试探讨秦腔在秦地人生命的重要意义

秦腔参与一生

生活与角色融为一体

教育与传承

承载着喜怒哀乐

在当下,也有很多传统文化的保护传承频频告急。源起西周的秦腔,年青一代鲜有问津;始自宋代的评书艺术,历经辉煌之后,文化之美显得式微;传统工艺刺绣,如今为找不到“接班人”而面临失传……不少凝结先人智慧才智的手工艺在我们的生活中渐行渐远,这十分可惜。你如何看待这一现象?

传承优秀传统文化

传承优秀传统文化

传统艺术融入现代生活方能显活力

任何一种艺术都不应该千百年来从内容到形式一成不变,因为再有耐心的观众,也不愿意一辈子只看一部与时代脱节的旧戏。因此,传统文化艺术只有“活”起来,紧跟时代步伐,吸收时代与生活的“源头活水”,创新形式,善用最新的手段,才能吸引大众的目光,真正的“火”起来。

传统艺术要在形式多元和传播活跃度方面进行突破

传承优秀传统文化

传统艺术可以借助现代科技实现表现形式的多样化。例如京剧,可以借助现代舞台光影技术丰富表演内容和形式。在传播方式上,有部分传统艺人选择了网络直播,这正是时下流行的宣传方式。

青年要担负起传承传统艺术的责任

传承优秀传统文化

传统艺术不只是行走在仁义礼智信的规范中,不只是浸染在棋琴书画的儒雅里,不只是沐浴在唐诗宋词元曲的书香里,也不只是委身于汉服唐装的余韵里……传统文化和艺术是财米油盐酱醋茶的日常,是万众瞩目的民俗,是地域文化中独一无二的奇葩。

青年要担负起传承传统艺术的责任

传承优秀传统文化

《常山县志》记载常山在宋末元初已大量种植油茶,至明代中叶,常山油茶茶种植已广及山区、丘陵。民国期间全县各乡均种有油茶。在长期的生产过程中,常山先民逐渐形成独特的山茶油传统榨制技艺,榨出的茶油品质纯净、色清味美,是目前最为生态、保健的木本植物油。常山县大力发展油茶产业,并建立油茶基地,先后被授予“中国油茶之乡”“浙西绿色油库”称号, 常山山茶油也成为了常山的一张金名片。

常山传统榨油技艺于2009年入选第三批浙江省非物质文化遗产代表性项目名录。