统编版高中语文选择性必修下册《蜀相》教学课件(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修下册《蜀相》教学课件(共42张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 462.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

学习目标

学习用“联接古今”“品读虚词”的阅读方法理解咏史诗的深层意蕴,感悟杜甫“沉郁顿挫”的诗歌风格。

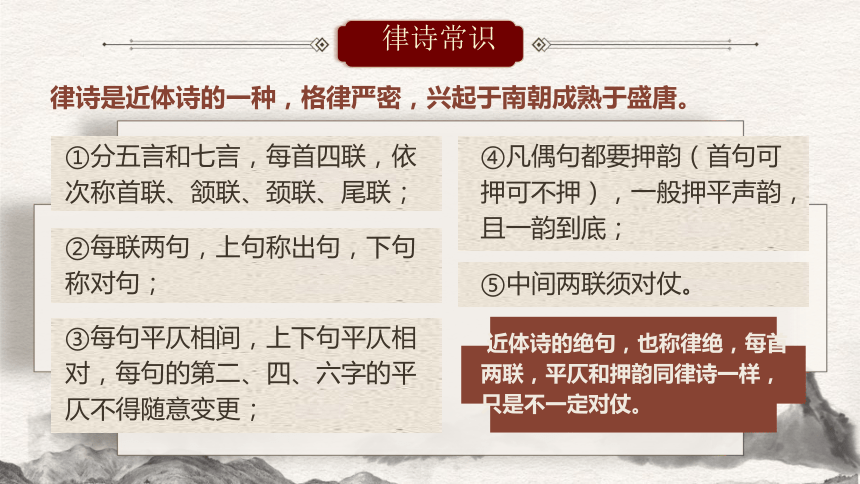

律诗常识

律诗是近体诗的一种,格律严密,兴起于南朝成熟于盛唐。

②每联两句,上句称出句,下句称对句;

③每句平仄相间,上下句平仄相对,每句的第二、四、六字的平仄不得随意变更;

④凡偶句都要押韵(首句可押可不押),一般押平声韵,且一韵到底;

⑤中间两联须对仗。

①分五言和七言,每首四联,依次称首联、颔联、颈联、尾联;

近体诗的绝句,也称律绝,每首两联,平仄和押韵同律诗一样,只是不一定对仗。

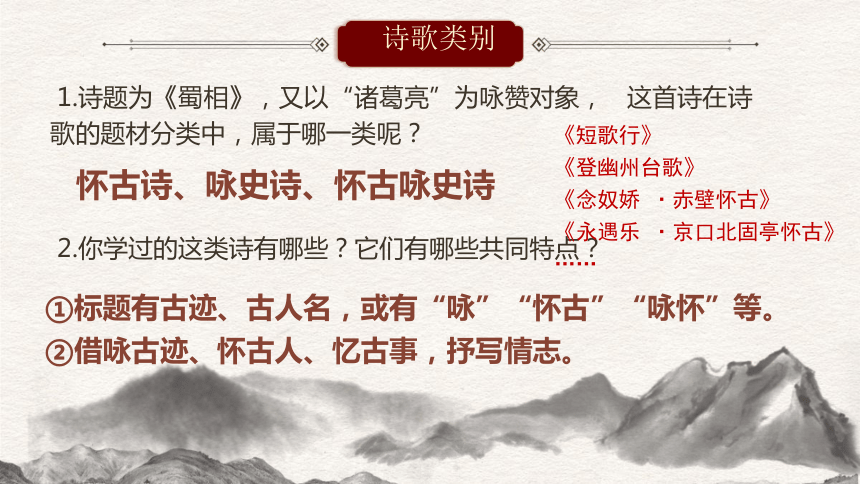

诗歌类别

1.诗题为《蜀相》,又以“诸葛亮”为咏赞对象, 这首诗在诗歌的题材分类中,属于哪一类呢?

2.你学过的这类诗有哪些?它们有哪些共同特点?

怀古诗、咏史诗、怀古咏史诗

①标题有古迹、古人名,或有“咏”“怀古”“咏怀”等。

②借咏古迹、怀古人、忆古事,抒写情志。

《短歌行》

《登幽州台歌》

《念奴娇 ·赤壁怀古》

《永遇乐 ·京口北固亭怀古》

……

“借史事以咏己之怀抱”(清 · 张玉谷)

是古代诗人共同的审美价值取向。杜甫所处的时代是唐由 盛转衰的急剧转变的时代。而作为一位以展示时代风貌为 使命的诗人,多年漂泊所见之历史遗迹,无不让他由此感 怀。于是他经常借助历史这面镜子来观照现实,将历史和 现实加以沟通,笔下便流淌出一首首壮烈悲声。

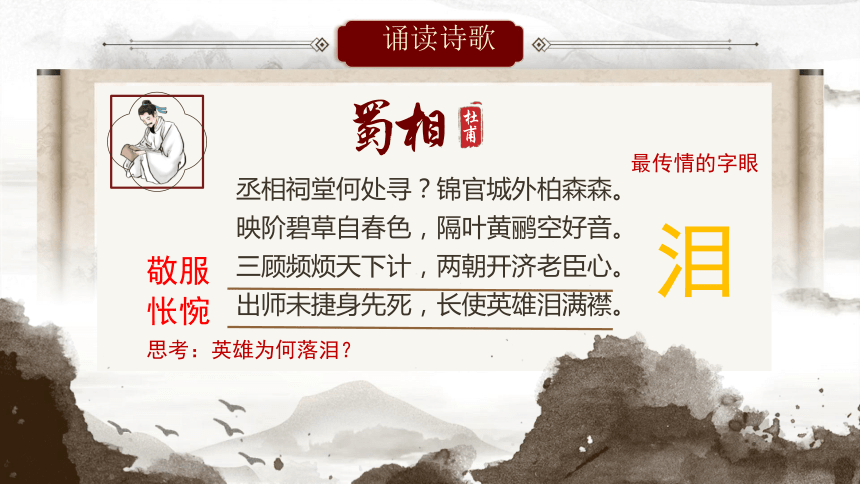

诵读诗歌

诵读诗歌

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

最传情的字眼

泪

思考:英雄为何落泪?

敬服

怅惋

读懂蜀相

刘备:“孤之有孔明,犹鱼之有水也。”

钱穆:“有一诸葛,已可使三国照耀后世。”

收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点四十九盏明灯,一心只为酬三顾;

取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土爻神卦,水面偏能用火攻。

读懂蜀相

诸葛亮感念刘备三顾茅庐的知遇之恩,出山辅佐刘备,联吴抗曹,取荆州,定四川,建立蜀汉政权,后来又辅佐后主刘禅,六出祁山,最后终因身心交瘁,积劳成疾,病死在五丈原军中,完成了他“鞠躬尽瘁,死而后已”的铿锵誓言,赢得世人的敬仰。

诸葛亮介绍

读懂杜甫

1.杜甫的才学和志向

“七龄思即壮,开口咏凤凰”

一生有1500多首诗留存于世,被后世尊为“诗圣”。

“杜甫似乎不是古人,就好像今天还活在我们堆里似的。”

“杜甫是中华民族的脊梁!”(鲁迅)

读懂杜甫

2.杜甫的困居与等待

他怀揣“致君尧舜上,再使风俗淳”的政治理想,他满怀“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜” 的热切期盼。但44岁前没有得到任何报国机会:

他应试落第,科举之路被阻;

他献赋不成,困居长安十载。

一天天地陷入贫困、失望、甚至颠沛流离的境地。

读懂杜甫

3.杜甫的为官与贬谪

40岁,朝廷祭祀盛典,杜甫献赋,得玄宗赏识。(奸佞进谗受阻)

44岁,杜甫首次做官,低阶官职。(看守兵甲器杖,管门禁锁钥)任职当年安史之乱爆发。

45岁,玄宗西逃,肃宗即位,避难羌村。投奔肃宗,为叛军虏。再投肃宗,为左拾遗。营救房琯,触怒肃宗,贬至华州。回到长安,杜甫官复左拾遗。

46岁,终因受房琯案牵连,再贬华州。

47岁,不堪污浊时政,辞去职务。

作者介绍

5分钟的历史之旅,与杜甫隔空相逢

读懂英雄

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

诸葛亮

杜甫

才智志向

经历

结局

英雄情感

才智过人 辅佐刘氏

志在天下统一

出师未捷

抱憾而终

敬服、怅惋

才华过人 仕途受阻

志在匡扶社稷

报国无门

老而无成

悲愤、不平

写作背景

杜甫避乱成都的次年春天,安史之乱仍未平息,史思明再次攻陷了东都洛阳,自立为大燕皇帝,唐王朝仍处于风雨飘摇之中;人民大量死亡,生产遭到大破坏;尤其严重的是唐肃宗的昏庸,唐肃宗信任宦官,猜忌如杜甫这样真正忧国忧民的文人。

此诗作于唐肃宗上元元年(760)

写作背景

杜甫经历了一系列仕途打击:

其“致君尧舜上,再使风俗淳”的理想彻底落空。诗人流落蜀地,寄人篱下,困厄穷途,家事、国事均忧心忡忡,苦闷彷徨。

目睹国势艰危,生民涂炭,而自身又报国无门,因此诗人对开创基业、挽救时局的诸葛亮,无限仰慕,备加敬重。特别是他那“鞠躬尽瘁,死而后已“的精神,以及他和刘备君臣二人之间那种鱼水相得的关系,不禁百感交集,心潮翻滚,以至泪流满襟,因而写下了这首诗。

“盖不止为诸葛悲之,而千古英雄有才无命者,皆括于此,言有尽而意无穷也。” (明 ·王嗣奭《杜臆》)

王叔文,在永贞革新失败后,反复吟诵此诗,常常是泣不成声; 宗泽,念着“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟” 愤然离世;

辛弃疾,弥留之际,大喊“杀——贼!” 满脸泪水,含恨而去。

总结方法

读懂怀古咏史诗的方法:联接古今

诗歌中的古人、古迹、古事与诗歌创作的诗人、时代的联接点,便是主旨诗心。

理解诗意

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

“全首如此一字一泪矣。”

(明代 ·高棅《唐诗品汇》)

“实词与虚词有别,实词带有更多的具象性,虚词带 有更多的肌理性。虚词给实词的形体,附着行为存在的情 态、程度、格调、语气、倾向与相互关系。它的使用,给 诗歌的肌体增加了筋脉,增加了弹性。”

(当代 ·杨义《李杜诗学》)

启示我们:在鉴赏诗歌时,我们要重视品读虚词或者修饰语的韵味,才能领悟真正的诗心与感动。

赏析诗歌

1.诗人欲写武侯祠吊古,但题为《蜀相》而非《武侯祠》,有何深意?

①“武侯祠”比较冷静客观,而“蜀相”带有敬佩之情与缅怀之意。

②能够拉近了诗人与蜀相的时空距离,让读者也感觉到题目流露出的对诸葛先生的歆羡之意。

③全诗着眼点在诸葛亮的丰功伟绩而不在武侯祠这个地方。所以以标志诸葛亮的身份地位的“蜀相”来命名。

赏析诗歌

丞相祠堂何处寻? 锦官城外柏森森

2.开头两句使用了什么修辞手法?“柏森森”突出了什么情感?

修辞:使用了设问的手法,自问自答,点明丞相祠堂的所在地。从“丞相祠堂”写起,表达了对诸葛亮的追思、仰慕和钦敬。

情感:①表达了诗人对诸葛亮的崇敬之情。②“柏森森”一词,渲染了一种安谧、肃穆的气氛。③“森森”,是形容柏树的高大而茂密。写出武侯祠的历史悠久和寂寞荒凉,衬托诸葛亮的形象,表现了历代人民对诸葛亮的爱戴与崇敬。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音

赏析诗歌

3. 这两句中,“自”“空”二字后对诗的意境有什么影响?(换成“皆春色”“鸣好音”效果有何差别?)

① “自”“空”均为“徒然、白白地”的意思。这两个字,显示出武侯祠的寂寥之色,少有人来;同时表明斯人已去,好景无人也无心赏,流露出诗人空有才华、不被人赏识的失落之情。

②若改为皆春色,鸣好音,表现的是一片盎然春意,莺声啾啾的情景,无法体现诗人流落辗转,忧国忧民,壮志难酬的情感。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音

赏析诗歌

4.颔联用了什么表现手法?请结合诗句具体分析。

①反衬(以乐景反衬哀情)手法。

②满院的碧草映衬着台阶,黄鹂在浓阴密叶中发出婉转的鸣叫。春色无限,本是赏心悦目的之景;黄鹂之声,本是婉转动听,却无人欣赏。

③诗人面对丞相祠堂的无限春色,感受到的是凄清冷落的失望与感慨:虽然祠堂内春意盎然,然而时过境迁,先哲已去,如今遭逢乱世,却没有了像诸葛亮那样的济世英才。表达了诗人忧国忧民之情。

赏析诗歌

这句诗勾画了一个具有雄才大略、赤胆忠心的政治家形象。

三顾:刘备的求贤礼贤,也侧面表现出诸葛亮的才能可辅佐江山。

天下计:诸葛亮精辟地分析了天下形势,提出了统一天下应走鼎足三分,联吴抗曹的道路,也称“隆中对策”筹谋天下,非神机妙算、运筹帷幄的诸葛亮不可。

三顾频繁天下计,两朝开济老臣心

5.颈联表现了怎样的人物形象?

三顾频繁天下计,两朝开济老臣心

赏析诗歌

老臣心:尽忠蜀国,不遗余力,死而后已的精神。《三国志·蜀书·诸葛亮传》:先主病笃,谓亮曰:“嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。”亮涕泣曰:“臣敢效忠贞之节,继之以死。”

5.颈联表现了怎样的人物形象?

这句诗勾画了一个具有雄才大略、赤胆忠心的政治家形象。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟

赏析诗歌

6.尾联饱含了作者怎样的感情?

出师未捷——诸葛亮六出祁山,身死五丈原。

泪满襟——献身精神的景仰、事业未竟的痛惜。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟

赏析诗歌

6.尾联饱含了作者怎样的感情?

①对诸葛亮才智品德的崇敬之情。定夺天下的先主刘备曾三顾茅庐拜访诸葛亮,诸葛亮辅佐两朝开国与继业忠诚满腔。

②对诸葛亮功业未就的惋惜之情。可惜出师伐魏取得胜利而病死于五丈原中,使历代英雄们一直对此涕泪满裳!

③对国家对百姓的忧虑之情。诗人面对国破家亡的现实发出了英雄泪满衣襟的浩叹,慨叹自己生不逢时、抱负难施。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟

赏析诗歌

英雄——应指千古以来的仁人志士,为国为民赴汤蹈火而壮志难酬之人,尤其如杜甫这样许身社稷、志在匡国之人。

这英雄也包括着杜甫自己。杜甫是一位忧国忧民,以天下为己任,有远大抱负的诗人。杜甫从小立志干一番事业,但郁郁不得志,一生坎坷,即便如此,他却依然忧念国事,挂怀天下。

7.尾联的“英雄”指谁?是否包括杜甫自己呢?

领悟诗风

“臣之述作,虽不足以鼓吹六经,先鸣数子;至于沉郁顿挫, 随时敏捷……” (唐 ·杜甫《进雕赋表》)

“子美不能为太白之飘逸,太白不能为子美之沉郁。”

(南宋 ·严羽《沧浪诗话》)

“极开阖驰骤、沉郁顿挫之妙。”(清 · 曾国藩《十八家诗钞》)

“忽变沉郁,魅力极大。” (清 ·纪昀《瀛奎律髓汇评》)

沉郁顿挫 沉郁之深

“沉郁者,意也;顿挫者,法也。”

(清 ·吴瞻泰《杜诗提要》)

1.什么是“沉郁”:

“沉”即“深”,指内容情感的深广、厚重。

(境界开阔、蕴含丰富、寄予深情…… )

“郁”即“积”,指内容的郁积、含蓄。

(含蓄表达、融情于景、借古喻今 …… )

沉郁顿挫 沉郁之曲

“起严庄凝重,……然亦自有开阖,不可平直。顿转作收,用笔提空。故异常得势。”

(清 ·高步瀛《唐宋诗举要》)

2.什么是“顿挫”:

顿,停顿;挫,本义为折。

沉郁顿挫

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

急切憧憬

“诗意豪迈哀顿,具有无数层折。”

(清 ·高宗敕编《唐宋诗醇》)

孤寂伤怀

羡慕景仰

凄怆悲愤

梳理脉络

自问自答 点明地点

描述景象 凄凉冷落

称赞业绩 表达仰慕

壮志未酬 痛苦伤感

起

承

转

合

借景抒情

借古喻己

丞相祠堂何处寻?

锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,

两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟。

情景默写

1.杜甫《蜀相》中“_________________?_________________”两句,诗人运用带有咏叹情调的自问自答句式,把一种追思缅想情意,作了极为深微的表达。奠定了全诗“沈挚悲壮”的风格基础,并且洋溢着一种蕴借哀凉的气氛。

2.杜甫《蜀相》中“_________________,_________________”两句,写对诸葛武侯的评价。上句看起来是说刘备,其实是从侧面烘托诸葛亮的才智和抱负,也流露出诗人的一丝委屈和对肃宗的失望。

丞相祠堂何处寻 锦官城外柏森森

三顾频烦天下计 两朝开济老臣心

情景默写

3.杜甫《蜀相》中“___________________,___________________”两句,借对祠堂庭宇景色的描写,抒发凭吊情怀。这是因景抒情的千古名句。

4.杜甫《蜀相》中“?__________________,__________________?”两句,写对诸葛武侯的悼念。以诸葛之伟才,得先主托孤之重,后主言听计从,本可以一统河山,建千秋伟业。无奈天不从人愿,诸葛亮正当盛年之时,即在五丈原病逝军中,苦心经营的兴复大业也付之东流。确实让人痛惜不已。

出师未捷身先死 长使英雄泪满襟

映阶碧草自春色 隔叶黄鹂空好音

课堂结语

《蜀相》不是为咏史而咏史,为歌颂诸葛亮而歌颂诸葛亮,而是借诸葛亮的功业未成而身已先死,来慨叹自己的壮志未酬而鬓已先斑。作者位卑未敢忘忧国,以饥寒之身而怀济世之心,处穷迫之境而无厌世之想。胸怀祖国,心系百姓,他不是为了作诗而作诗,他是用生命在书写人生。

课外拓展

月(杜甫)

万里瞿唐①月,春来六上弦②。时时开暗室,故故③满青天。

爽合风襟静,高当泪脸悬。南飞有乌鹊,夜久落江边。

【注】①瞿唐:瞿塘峡,位于长江三峡奉节至巫山段,安史之乱后,杜甫曾困居于此。②上弦:上弦月,农历每月初七、初八的弓形月亮。③故故:常常,频频。

课外拓展

月(杜甫)

万里瞿唐月,春来六上弦。

时时开暗室,故故满青天。

爽合风襟静,高当泪脸悬。

南飞有乌鹊,夜久落江边。

1.作者通过咏月主要抒发了怎样的感情?

①对家乡故园的亲人的思念;

②对时局国事的忧虑;

③对早日结束战乱的渴望。

课外拓展

2.从“万里”“时时”“夜久”三个词中任选两个,分别简析它们在表情达意方面的作用。

①“万里”极言空间之寥廓,烘托了诗人望月怀远的思绪之绵长。

②“时时”借用月亮频繁的出现惹起作者的思乡之痛。

③“夜久”极言时间之久远,烘托了诗人忧虑时局动荡、国事艰难以及思念亲人而老泪纵横、夜不成寐的感人形象。

课外拓展

赏析

《月·万里瞿塘月》是诗人在安史之乱颠沛流离后困居瞿唐附近时所写。全诗以明月兴思情,首联“万里瞿唐月”表明作者与故乡有万里之遥,思念之情顿生,明月“开暗室”“满青天”寄寓作者的两地思念,思情绵长悠远。颈联写天气清爽无风,衣襟静止不动。明月悬天正如泪脸高悬。尾联乌鹊停在江边,夜深时分依然不走,衬托出诗人因思乡而产生的孤寂凄凉之感。

学习用“联接古今”“品读虚词”的阅读方法理解咏史诗的深层意蕴,感悟杜甫“沉郁顿挫”的诗歌风格。

律诗常识

律诗是近体诗的一种,格律严密,兴起于南朝成熟于盛唐。

②每联两句,上句称出句,下句称对句;

③每句平仄相间,上下句平仄相对,每句的第二、四、六字的平仄不得随意变更;

④凡偶句都要押韵(首句可押可不押),一般押平声韵,且一韵到底;

⑤中间两联须对仗。

①分五言和七言,每首四联,依次称首联、颔联、颈联、尾联;

近体诗的绝句,也称律绝,每首两联,平仄和押韵同律诗一样,只是不一定对仗。

诗歌类别

1.诗题为《蜀相》,又以“诸葛亮”为咏赞对象, 这首诗在诗歌的题材分类中,属于哪一类呢?

2.你学过的这类诗有哪些?它们有哪些共同特点?

怀古诗、咏史诗、怀古咏史诗

①标题有古迹、古人名,或有“咏”“怀古”“咏怀”等。

②借咏古迹、怀古人、忆古事,抒写情志。

《短歌行》

《登幽州台歌》

《念奴娇 ·赤壁怀古》

《永遇乐 ·京口北固亭怀古》

……

“借史事以咏己之怀抱”(清 · 张玉谷)

是古代诗人共同的审美价值取向。杜甫所处的时代是唐由 盛转衰的急剧转变的时代。而作为一位以展示时代风貌为 使命的诗人,多年漂泊所见之历史遗迹,无不让他由此感 怀。于是他经常借助历史这面镜子来观照现实,将历史和 现实加以沟通,笔下便流淌出一首首壮烈悲声。

诵读诗歌

诵读诗歌

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

最传情的字眼

泪

思考:英雄为何落泪?

敬服

怅惋

读懂蜀相

刘备:“孤之有孔明,犹鱼之有水也。”

钱穆:“有一诸葛,已可使三国照耀后世。”

收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点四十九盏明灯,一心只为酬三顾;

取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土爻神卦,水面偏能用火攻。

读懂蜀相

诸葛亮感念刘备三顾茅庐的知遇之恩,出山辅佐刘备,联吴抗曹,取荆州,定四川,建立蜀汉政权,后来又辅佐后主刘禅,六出祁山,最后终因身心交瘁,积劳成疾,病死在五丈原军中,完成了他“鞠躬尽瘁,死而后已”的铿锵誓言,赢得世人的敬仰。

诸葛亮介绍

读懂杜甫

1.杜甫的才学和志向

“七龄思即壮,开口咏凤凰”

一生有1500多首诗留存于世,被后世尊为“诗圣”。

“杜甫似乎不是古人,就好像今天还活在我们堆里似的。”

“杜甫是中华民族的脊梁!”(鲁迅)

读懂杜甫

2.杜甫的困居与等待

他怀揣“致君尧舜上,再使风俗淳”的政治理想,他满怀“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜” 的热切期盼。但44岁前没有得到任何报国机会:

他应试落第,科举之路被阻;

他献赋不成,困居长安十载。

一天天地陷入贫困、失望、甚至颠沛流离的境地。

读懂杜甫

3.杜甫的为官与贬谪

40岁,朝廷祭祀盛典,杜甫献赋,得玄宗赏识。(奸佞进谗受阻)

44岁,杜甫首次做官,低阶官职。(看守兵甲器杖,管门禁锁钥)任职当年安史之乱爆发。

45岁,玄宗西逃,肃宗即位,避难羌村。投奔肃宗,为叛军虏。再投肃宗,为左拾遗。营救房琯,触怒肃宗,贬至华州。回到长安,杜甫官复左拾遗。

46岁,终因受房琯案牵连,再贬华州。

47岁,不堪污浊时政,辞去职务。

作者介绍

5分钟的历史之旅,与杜甫隔空相逢

读懂英雄

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

诸葛亮

杜甫

才智志向

经历

结局

英雄情感

才智过人 辅佐刘氏

志在天下统一

出师未捷

抱憾而终

敬服、怅惋

才华过人 仕途受阻

志在匡扶社稷

报国无门

老而无成

悲愤、不平

写作背景

杜甫避乱成都的次年春天,安史之乱仍未平息,史思明再次攻陷了东都洛阳,自立为大燕皇帝,唐王朝仍处于风雨飘摇之中;人民大量死亡,生产遭到大破坏;尤其严重的是唐肃宗的昏庸,唐肃宗信任宦官,猜忌如杜甫这样真正忧国忧民的文人。

此诗作于唐肃宗上元元年(760)

写作背景

杜甫经历了一系列仕途打击:

其“致君尧舜上,再使风俗淳”的理想彻底落空。诗人流落蜀地,寄人篱下,困厄穷途,家事、国事均忧心忡忡,苦闷彷徨。

目睹国势艰危,生民涂炭,而自身又报国无门,因此诗人对开创基业、挽救时局的诸葛亮,无限仰慕,备加敬重。特别是他那“鞠躬尽瘁,死而后已“的精神,以及他和刘备君臣二人之间那种鱼水相得的关系,不禁百感交集,心潮翻滚,以至泪流满襟,因而写下了这首诗。

“盖不止为诸葛悲之,而千古英雄有才无命者,皆括于此,言有尽而意无穷也。” (明 ·王嗣奭《杜臆》)

王叔文,在永贞革新失败后,反复吟诵此诗,常常是泣不成声; 宗泽,念着“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟” 愤然离世;

辛弃疾,弥留之际,大喊“杀——贼!” 满脸泪水,含恨而去。

总结方法

读懂怀古咏史诗的方法:联接古今

诗歌中的古人、古迹、古事与诗歌创作的诗人、时代的联接点,便是主旨诗心。

理解诗意

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

“全首如此一字一泪矣。”

(明代 ·高棅《唐诗品汇》)

“实词与虚词有别,实词带有更多的具象性,虚词带 有更多的肌理性。虚词给实词的形体,附着行为存在的情 态、程度、格调、语气、倾向与相互关系。它的使用,给 诗歌的肌体增加了筋脉,增加了弹性。”

(当代 ·杨义《李杜诗学》)

启示我们:在鉴赏诗歌时,我们要重视品读虚词或者修饰语的韵味,才能领悟真正的诗心与感动。

赏析诗歌

1.诗人欲写武侯祠吊古,但题为《蜀相》而非《武侯祠》,有何深意?

①“武侯祠”比较冷静客观,而“蜀相”带有敬佩之情与缅怀之意。

②能够拉近了诗人与蜀相的时空距离,让读者也感觉到题目流露出的对诸葛先生的歆羡之意。

③全诗着眼点在诸葛亮的丰功伟绩而不在武侯祠这个地方。所以以标志诸葛亮的身份地位的“蜀相”来命名。

赏析诗歌

丞相祠堂何处寻? 锦官城外柏森森

2.开头两句使用了什么修辞手法?“柏森森”突出了什么情感?

修辞:使用了设问的手法,自问自答,点明丞相祠堂的所在地。从“丞相祠堂”写起,表达了对诸葛亮的追思、仰慕和钦敬。

情感:①表达了诗人对诸葛亮的崇敬之情。②“柏森森”一词,渲染了一种安谧、肃穆的气氛。③“森森”,是形容柏树的高大而茂密。写出武侯祠的历史悠久和寂寞荒凉,衬托诸葛亮的形象,表现了历代人民对诸葛亮的爱戴与崇敬。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音

赏析诗歌

3. 这两句中,“自”“空”二字后对诗的意境有什么影响?(换成“皆春色”“鸣好音”效果有何差别?)

① “自”“空”均为“徒然、白白地”的意思。这两个字,显示出武侯祠的寂寥之色,少有人来;同时表明斯人已去,好景无人也无心赏,流露出诗人空有才华、不被人赏识的失落之情。

②若改为皆春色,鸣好音,表现的是一片盎然春意,莺声啾啾的情景,无法体现诗人流落辗转,忧国忧民,壮志难酬的情感。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音

赏析诗歌

4.颔联用了什么表现手法?请结合诗句具体分析。

①反衬(以乐景反衬哀情)手法。

②满院的碧草映衬着台阶,黄鹂在浓阴密叶中发出婉转的鸣叫。春色无限,本是赏心悦目的之景;黄鹂之声,本是婉转动听,却无人欣赏。

③诗人面对丞相祠堂的无限春色,感受到的是凄清冷落的失望与感慨:虽然祠堂内春意盎然,然而时过境迁,先哲已去,如今遭逢乱世,却没有了像诸葛亮那样的济世英才。表达了诗人忧国忧民之情。

赏析诗歌

这句诗勾画了一个具有雄才大略、赤胆忠心的政治家形象。

三顾:刘备的求贤礼贤,也侧面表现出诸葛亮的才能可辅佐江山。

天下计:诸葛亮精辟地分析了天下形势,提出了统一天下应走鼎足三分,联吴抗曹的道路,也称“隆中对策”筹谋天下,非神机妙算、运筹帷幄的诸葛亮不可。

三顾频繁天下计,两朝开济老臣心

5.颈联表现了怎样的人物形象?

三顾频繁天下计,两朝开济老臣心

赏析诗歌

老臣心:尽忠蜀国,不遗余力,死而后已的精神。《三国志·蜀书·诸葛亮传》:先主病笃,谓亮曰:“嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。”亮涕泣曰:“臣敢效忠贞之节,继之以死。”

5.颈联表现了怎样的人物形象?

这句诗勾画了一个具有雄才大略、赤胆忠心的政治家形象。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟

赏析诗歌

6.尾联饱含了作者怎样的感情?

出师未捷——诸葛亮六出祁山,身死五丈原。

泪满襟——献身精神的景仰、事业未竟的痛惜。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟

赏析诗歌

6.尾联饱含了作者怎样的感情?

①对诸葛亮才智品德的崇敬之情。定夺天下的先主刘备曾三顾茅庐拜访诸葛亮,诸葛亮辅佐两朝开国与继业忠诚满腔。

②对诸葛亮功业未就的惋惜之情。可惜出师伐魏取得胜利而病死于五丈原中,使历代英雄们一直对此涕泪满裳!

③对国家对百姓的忧虑之情。诗人面对国破家亡的现实发出了英雄泪满衣襟的浩叹,慨叹自己生不逢时、抱负难施。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟

赏析诗歌

英雄——应指千古以来的仁人志士,为国为民赴汤蹈火而壮志难酬之人,尤其如杜甫这样许身社稷、志在匡国之人。

这英雄也包括着杜甫自己。杜甫是一位忧国忧民,以天下为己任,有远大抱负的诗人。杜甫从小立志干一番事业,但郁郁不得志,一生坎坷,即便如此,他却依然忧念国事,挂怀天下。

7.尾联的“英雄”指谁?是否包括杜甫自己呢?

领悟诗风

“臣之述作,虽不足以鼓吹六经,先鸣数子;至于沉郁顿挫, 随时敏捷……” (唐 ·杜甫《进雕赋表》)

“子美不能为太白之飘逸,太白不能为子美之沉郁。”

(南宋 ·严羽《沧浪诗话》)

“极开阖驰骤、沉郁顿挫之妙。”(清 · 曾国藩《十八家诗钞》)

“忽变沉郁,魅力极大。” (清 ·纪昀《瀛奎律髓汇评》)

沉郁顿挫 沉郁之深

“沉郁者,意也;顿挫者,法也。”

(清 ·吴瞻泰《杜诗提要》)

1.什么是“沉郁”:

“沉”即“深”,指内容情感的深广、厚重。

(境界开阔、蕴含丰富、寄予深情…… )

“郁”即“积”,指内容的郁积、含蓄。

(含蓄表达、融情于景、借古喻今 …… )

沉郁顿挫 沉郁之曲

“起严庄凝重,……然亦自有开阖,不可平直。顿转作收,用笔提空。故异常得势。”

(清 ·高步瀛《唐宋诗举要》)

2.什么是“顿挫”:

顿,停顿;挫,本义为折。

沉郁顿挫

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

急切憧憬

“诗意豪迈哀顿,具有无数层折。”

(清 ·高宗敕编《唐宋诗醇》)

孤寂伤怀

羡慕景仰

凄怆悲愤

梳理脉络

自问自答 点明地点

描述景象 凄凉冷落

称赞业绩 表达仰慕

壮志未酬 痛苦伤感

起

承

转

合

借景抒情

借古喻己

丞相祠堂何处寻?

锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,

两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟。

情景默写

1.杜甫《蜀相》中“_________________?_________________”两句,诗人运用带有咏叹情调的自问自答句式,把一种追思缅想情意,作了极为深微的表达。奠定了全诗“沈挚悲壮”的风格基础,并且洋溢着一种蕴借哀凉的气氛。

2.杜甫《蜀相》中“_________________,_________________”两句,写对诸葛武侯的评价。上句看起来是说刘备,其实是从侧面烘托诸葛亮的才智和抱负,也流露出诗人的一丝委屈和对肃宗的失望。

丞相祠堂何处寻 锦官城外柏森森

三顾频烦天下计 两朝开济老臣心

情景默写

3.杜甫《蜀相》中“___________________,___________________”两句,借对祠堂庭宇景色的描写,抒发凭吊情怀。这是因景抒情的千古名句。

4.杜甫《蜀相》中“?__________________,__________________?”两句,写对诸葛武侯的悼念。以诸葛之伟才,得先主托孤之重,后主言听计从,本可以一统河山,建千秋伟业。无奈天不从人愿,诸葛亮正当盛年之时,即在五丈原病逝军中,苦心经营的兴复大业也付之东流。确实让人痛惜不已。

出师未捷身先死 长使英雄泪满襟

映阶碧草自春色 隔叶黄鹂空好音

课堂结语

《蜀相》不是为咏史而咏史,为歌颂诸葛亮而歌颂诸葛亮,而是借诸葛亮的功业未成而身已先死,来慨叹自己的壮志未酬而鬓已先斑。作者位卑未敢忘忧国,以饥寒之身而怀济世之心,处穷迫之境而无厌世之想。胸怀祖国,心系百姓,他不是为了作诗而作诗,他是用生命在书写人生。

课外拓展

月(杜甫)

万里瞿唐①月,春来六上弦②。时时开暗室,故故③满青天。

爽合风襟静,高当泪脸悬。南飞有乌鹊,夜久落江边。

【注】①瞿唐:瞿塘峡,位于长江三峡奉节至巫山段,安史之乱后,杜甫曾困居于此。②上弦:上弦月,农历每月初七、初八的弓形月亮。③故故:常常,频频。

课外拓展

月(杜甫)

万里瞿唐月,春来六上弦。

时时开暗室,故故满青天。

爽合风襟静,高当泪脸悬。

南飞有乌鹊,夜久落江边。

1.作者通过咏月主要抒发了怎样的感情?

①对家乡故园的亲人的思念;

②对时局国事的忧虑;

③对早日结束战乱的渴望。

课外拓展

2.从“万里”“时时”“夜久”三个词中任选两个,分别简析它们在表情达意方面的作用。

①“万里”极言空间之寥廓,烘托了诗人望月怀远的思绪之绵长。

②“时时”借用月亮频繁的出现惹起作者的思乡之痛。

③“夜久”极言时间之久远,烘托了诗人忧虑时局动荡、国事艰难以及思念亲人而老泪纵横、夜不成寐的感人形象。

课外拓展

赏析

《月·万里瞿塘月》是诗人在安史之乱颠沛流离后困居瞿唐附近时所写。全诗以明月兴思情,首联“万里瞿唐月”表明作者与故乡有万里之遥,思念之情顿生,明月“开暗室”“满青天”寄寓作者的两地思念,思情绵长悠远。颈联写天气清爽无风,衣襟静止不动。明月悬天正如泪脸高悬。尾联乌鹊停在江边,夜深时分依然不走,衬托出诗人因思乡而产生的孤寂凄凉之感。