统编版高中语文选择性必修中册教学课件《为了忘却的记念》(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修中册教学课件《为了忘却的记念》(共39张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

为了忘却的记念

鲁迅

我们印象中的鲁迅先生是 “横眉冷对千夫指”,目光凌厉,高冷逼人;其实鲁迅先生是 “俯首甘为孺子牛”,和蔼温暖,心有阳光。我们印象中鲁迅先生的文字像一把匕首毫不留情地插入敌人的心脏;其实鲁迅先生的文字像阳光如雨露似春风鼓舞了每一位向上向善的中国人。一篇《为了忘却的记念》让我们可以感受到鲁迅先生真挚的情怀。

情境导入

解题

1、为谁“记念”?

2、为何“记念”?

3、如何“记念”?

4、“为了忘却”?

为谁“记念”?

1927年,蒋介石和汪精卫发动了“4 12” 反革命政变,提出了“宁可枉杀千人,不可使一人漏网”的口号,大肆屠杀共产党员和革命群众。从此白色恐怖笼罩在中国社会的上空。在残酷的镇压下,中国共产党通过地下组织等形式不断斗争,同时在上海创建了中国左翼作家联盟,在舆论上向广大民众宣传进步思想。国民党反动派则一方面利用反动文人对抗革命文艺运动,一方面大肆逮捕、拘禁、秘密杀害革命作家。

为谁“记念”?

1931年1月17日,柔石、白莽等“左联”的五位青年作家被捕,同年2月7日,被秘密枪杀于上海龙华。大批“左联”作家被通缉,鲁迅先生也时刻面临着被捕的危险。在闻知柔石等五位青年遇难的消息后,鲁迅先生悲愤难抑,挥泪写下了两篇文章,对国民党反动派的罪行进行揭露。在烈士遇难两周年的日子里,鲁迅先生再次用饱含血泪的笔,带着无限悲愤的感情写下了《为了忘却的记念》这篇纪念性文章。

梳理文章

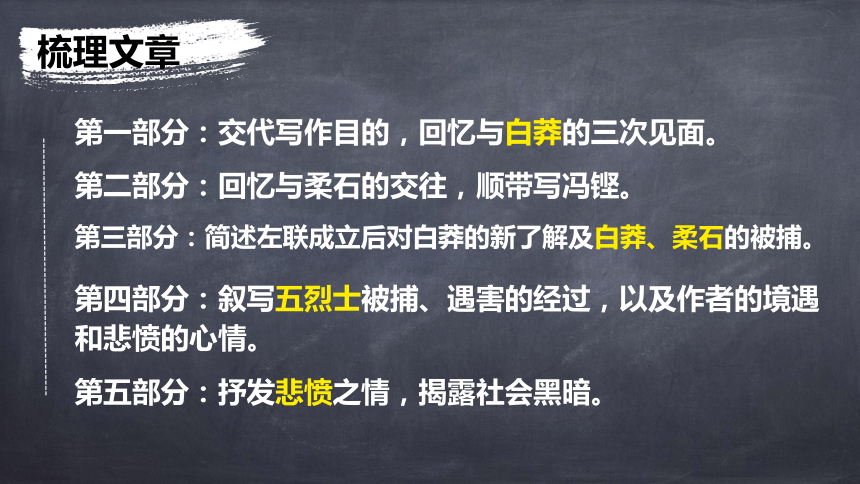

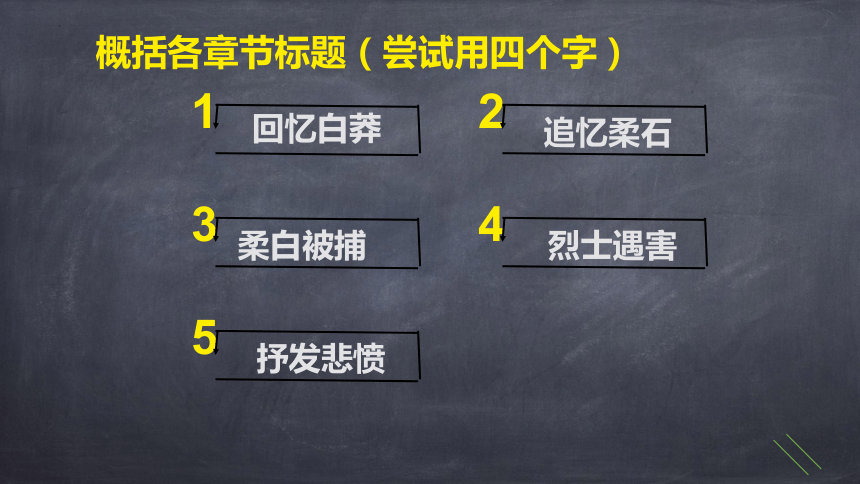

第一部分:交代写作目的,回忆与白莽的三次见面。

第二部分:回忆与柔石的交往,顺带写冯铿。

第三部分:简述左联成立后对白莽的新了解及白莽、柔石的被捕。

第四部分:叙写五烈士被捕、遇害的经过,以及作者的境遇和悲愤的心情。

第五部分:抒发悲愤之情,揭露社会黑暗。

1

烈士遇害

2

抒发悲愤

3

回忆白莽

4

追忆柔石

5

柔白被捕

概括各章节标题(尝试用四个字)

文章内容

第一部分:交代写作目的,回忆与白莽的三次见面。

第二部分:回忆与柔石的交往,顺带写冯铿。

第三部分:简述左联成立后对白莽的新了解及白莽、柔石的被捕。

第四部分:叙写五烈士被捕、遇害的经过,以及作者的境遇和悲愤的心情。

第五部分:抒发悲愤之情,揭露社会黑暗。

鲁迅先生笔下的白莽和柔石是什么样的人

(可参考《记念刘和珍君》,抓住叙写回忆、描摹人物的文字)

品白莽

阅读与白莽三次相见的情形,并作批注。

品白莽

.....我们相见的原因很平常,那时他所投的是从德文译出的《彼得斐传》,我就发信去讨原文,原文是载在诗集前面的,邮寄不便,他就亲自送来了。看去是一个二十多岁的青年,面貌很端正,颜色是黑黑的,当时的谈话我已经忘却,只记得他自说姓徐,象山人.....

做事认真

富有才华、热爱文学

品白莽

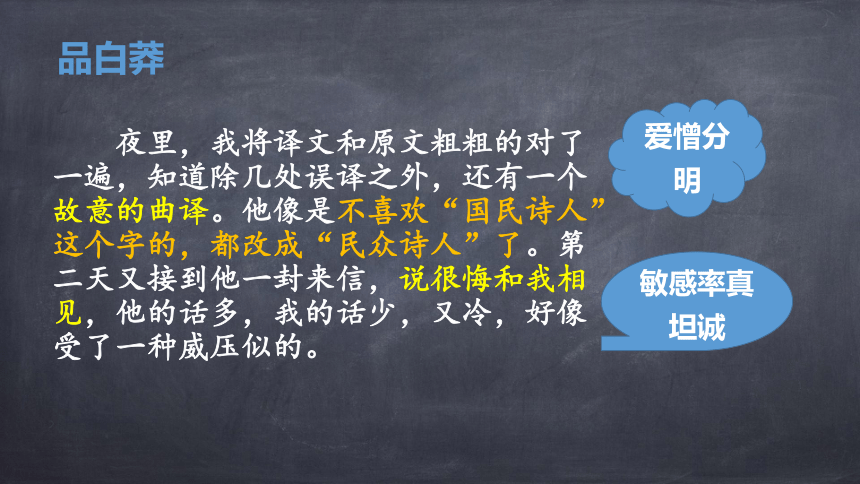

夜里,我将译文和原文粗粗的对了一遍,知道除几处误译之外,还有一个故意的曲译。他像是不喜欢“国民诗人”这个字的,都改成“民众诗人”了。第二天又接到他一封来信,说很悔和我相见,他的话多,我的话少,又冷,好像受了一种威压似的。

爱憎分明

敏感率真坦诚

品白莽

我们第三次相见,我记得是在一个热天。有人打门了,我去开门时,来的就是白莽,却穿着一件厚棉袍,汗流满面,彼此都不禁失笑。这时他才告诉我他是一个革命者,刚由被捕而释出,衣服和书籍全被没收了,连我送他的那两本;身上的袍子是从朋友那里借来的,没有夹衫,而必须穿长衣,所以只好这么出汗。我想,这大约就是林莽先生说的“又一次的被了捕”的那一次了。

乐观坚强

品白莽

“生命诚宝贵,

爱情价更高;

若为自由故,

二者皆可抛!”

执着追求自由、真理

白莽形象

富有才华、率直坦诚、积极乐观、

具有坚定信念的革命青年

品柔石

他的家乡,是台州的宁海,这只要一看他那台州式的硬气就知道,而且颇有点迂,有时会令我忽而想到方孝孺,觉得好像也有些这模样的。

硬气?

迂?

品柔石

然而柔石自己没有钱,他借了二百多块钱来做印本。除买纸之外,大部分的稿子和杂务都是归他做,如跑印刷局,制图,校字之类。……不过朝花社不久就倒闭了……他于是一面将自己所应得的朝花社的残书送到明日书店和光华书局去,希望还能够收回几文钱,一面就拼命的译书,准备还借款,……

刚毅坚强

勤奋能干、不计较个人得失

品柔石

…… 看他旧作品,都很有悲观的气息,但实际上并不然,他相信人们是好的。我有时谈到人会怎样的骗人,怎样的卖友,怎样的吮血,他就前额亮晶晶的,惊疑地圆睁了近视的眼睛,抗议道,“ 会这样的么 ——不至于此罢 ……”

不过朝花社不久就倒闭了,我也不想说清其中的原因,总之是柔石的理想的头,先碰了一个大钉子,力气固然白化,此外还得去借一百块钱来付纸账。后来他对于我那“人心惟危”说的怀疑减少了,有时也叹息道,“真会这样么 ……”。 但是,他仍然相信人们是好的。

单纯善良

柔石形象

“迂” 和“硬气” :

单纯善良、刚毅坚强、对理想执着坚持。

忆白莽——透过有限事例表现思想性格

忆柔石——围绕思想性格选取典型事例

《记念刘和珍君》

《为了忘却的记念》

对被纪念者的生平事迹,

尽可能回忆并详尽记述

鲁迅纪念的只是以白莽和柔石为代表的五烈士吗

不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸。

所有追求光明,敢于斗争,不惧牺牲的中国青年

个体到群像

如何表达“记念”?

通过叙写交往、描摹人物

借助诗歌

惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝。

梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。

忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。

吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣。

出离愤怒

借助木刻

……当《北斗》创刊时,我就想写一点关于柔石的文章,然而不能够,只得选了一幅珂勒惠支夫人的木刻,名曰《牺牲》,是一个母亲悲哀地献出她的儿子去的,算是只有我一个人心里知道的柔石的记念。

借助木刻

……当《北斗》创刊时,我就想写一点关于柔石的文章,然而不能够,只得选了一幅珂勒惠支夫人的木刻,名曰《牺牲》,是一个母亲悲哀地献出她的儿子去的,算是只有我一个人心里知道的柔石的记念。

对柔石的母亲失去孩子的同情,自己失去朋辈的愤怒

鲁迅把柔石当作了自己的孩子

借助标点

天气愈冷了,我不知道柔石在那里有被褥不 我们是有的。洋铁碗可曾收到了没有?……但忽然得到一个可靠的消息,说柔石和其他二十三人,已于二月七日晨,在龙华警备司令部被枪毙了,他的身上中了十弹。

原来如此! ……

——作者根本没想到柔石等人会被枪毙

失去战友的悲痛

对反动派暴行的愤慨

对今后革命道路和方式的思索

……

借助典故

要写下去,在中国的现在,还是没有写处的。年青时读向子期《思旧赋》,很怪他为什么只有寥寥的几行,刚开头却又煞了尾。然而,现在我懂得了。

作者到底“懂得了”什么?

借助典故

向子期《思旧赋》纪念因不满司马昭集团统治而被杀害的好友嵇康、吕安,表明对黑暗政治现实的极大不满和对友人的深厚情谊。向秀以含蓄笔法,只字未提好友死因,只用简短笔墨曲折表现哀伤愤激之情。

将自己当时的处境与心情同向子期相比,意在揭露蒋介石的反动统治与司马氏以杀夺手段建立的晋朝一样,在政治上都是极端黑暗腐朽的,人们稍有不慎,都可招来杀身之祸。因此,正直的人是没有言论自由的,在“禁锢得比罐头还严密”的统治下,确实是“无写处”的。

借助典故

作者提及《说岳全传》中高僧“坐化”的典故有什么用意?

秦桧以“莫须有”的罪名杀害了岳飞,柔石被害的案情是“谁也不明白”;秦桧杀了岳飞后还要捉拿与岳飞有关系的道悦,只因为道悦说了一句真话,反动派抓了柔石又要捕鲁迅,因为一个“明明白白”的印书合同。这就暗示,国民党反动派的滥杀无辜与秦桧没有什么两样。既揭露了国民党反动派滥杀无辜的罪行,也表达了作者反对“坐以待毙”,主张保存实力、坚持战斗的精神。

相较于《记念刘和珍君》,本文情感表达更曲折隐晦,鲁迅先生为什么要用这样的方式来表达情感呢?

两年前的此时,即一九三一年的二月七日夜或八日晨,是我们的五个青年作家同时遇害的时候。当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事,只在《文艺新闻》上有一点隐约其辞的文章。......

《记念刘和珍君》

——战斗的笔触

《为了忘却的记念》

——悲哀与无奈

鲁迅先生为什么要用这样的方式来表达情感呢?

“不敢”:内心同情革命者,想刊载以揭露反动派,但怕惹祸的胆小鬼

“不愿”:不想惹是非、担风险,明哲保身的糊涂虫

“不屑”:充满轻视情绪,认为革命者流血牺牲不值得一提的小爬虫

《文艺新闻》: 就敢于透露出一些消息,尽管当时的社会不允许这样做,但它还是大胆地采用巧妙的斗争策略,“隐约其辞”地把反动派秘密杀人的事捅了一个洞。

全句点明五烈士是被秘密杀害,且反映出国民党反动派对社会各界施行高压政策,白色恐怖严重。

为何“记念”?

为什么“记念”是“为了忘却”

忘却与记念

我又沉重的感到我失掉了很好的朋友,中国失掉了很好的青年,我在悲愤中沉静下去了,不料积习又从沉静中抬起头来,写下了以上那些字。

只因为两年以来,悲愤总时时袭击我的心,至今没有停止,我很想借此算是竦身一摇,将悲哀摆脱,给自己轻松一下,照直说,就是我倒要将他们忘却了。

忘却与记念

目睹许多青年的血,层层淤积起来,……不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸,我只能用这样的笔墨,写几句文章,算是从泥土中挖一个小孔,自己延口残喘,这是怎样的世界呢。

运用比喻,“许多青年的血,层层淤积起来”形象地概括了三十年来,一切反动统治者残酷屠杀革命者的罪行。

“从泥土中挖一个小孔”“延口残喘”表明斗争的艰难。

“这是怎样的世界”运用反问对黑暗社会进行控诉。全句表现了作者对反动派的切齿痛恨和顽强的斗争精神。

忘却与记念

运用象征手法,写出 血的教训,使作者既看到黑暗统治如黑夜,又看到革命之路还漫长,斗争还很艰巨。革命斗争不止。

“夜正长,路也正长”

忘却与记念

是作者主动选择的忘却

是为了从过度的悲愤中平静下来的暂时割舍

是为了更积极地进行“韧’ 的战斗

与其说“记念”是“为了忘却”,倒不如说是“为了战斗”,而唯有战斗,才是对烈士最有价值的纪念。《为了忘却的记念》这个标题,反映了作者深切的感情,坚强的斗志和必胜的信念。

忘却与记念

1.“为了忘却”恰恰说明难以忘却。

2. 记念是为了彰显烈士的价值和意义,让他们永远活

在人民心里,让后人永远纪念他们。

3. 对烈士最好的记念是化悲痛为力量,更奋然而前行。

4. 记念是渴望唤起民众的觉醒和反抗。

“忘却”,将悲哀摆脱 ; “记念”,记住愤怒,不忘先烈,更好地战斗。二者联结起来,有三层含义:

鲁迅先生通过回忆与白莽、柔石等人的交往,热情讴歌了五个青年作家纯朴、善良、追求光明与进步的高尚品质,表达了自己对他们深切的缅怀和悲痛之情,也无情地批判和揭露了反动政府的穷凶极恶、黑暗腐朽,表达了对国民党反动派卑劣无耻的行径无比愤恨的感情和要化悲痛为力量、继续战斗下去的坚定信念。

贯穿全文的情感主线:

纪念烈士——控诉暴行——坚韧斗争——坚信胜利

文章主题

作业

试比较《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》两篇文章在表达情感和表达方式上的异同。

为了忘却的记念

鲁迅

我们印象中的鲁迅先生是 “横眉冷对千夫指”,目光凌厉,高冷逼人;其实鲁迅先生是 “俯首甘为孺子牛”,和蔼温暖,心有阳光。我们印象中鲁迅先生的文字像一把匕首毫不留情地插入敌人的心脏;其实鲁迅先生的文字像阳光如雨露似春风鼓舞了每一位向上向善的中国人。一篇《为了忘却的记念》让我们可以感受到鲁迅先生真挚的情怀。

情境导入

解题

1、为谁“记念”?

2、为何“记念”?

3、如何“记念”?

4、“为了忘却”?

为谁“记念”?

1927年,蒋介石和汪精卫发动了“4 12” 反革命政变,提出了“宁可枉杀千人,不可使一人漏网”的口号,大肆屠杀共产党员和革命群众。从此白色恐怖笼罩在中国社会的上空。在残酷的镇压下,中国共产党通过地下组织等形式不断斗争,同时在上海创建了中国左翼作家联盟,在舆论上向广大民众宣传进步思想。国民党反动派则一方面利用反动文人对抗革命文艺运动,一方面大肆逮捕、拘禁、秘密杀害革命作家。

为谁“记念”?

1931年1月17日,柔石、白莽等“左联”的五位青年作家被捕,同年2月7日,被秘密枪杀于上海龙华。大批“左联”作家被通缉,鲁迅先生也时刻面临着被捕的危险。在闻知柔石等五位青年遇难的消息后,鲁迅先生悲愤难抑,挥泪写下了两篇文章,对国民党反动派的罪行进行揭露。在烈士遇难两周年的日子里,鲁迅先生再次用饱含血泪的笔,带着无限悲愤的感情写下了《为了忘却的记念》这篇纪念性文章。

梳理文章

第一部分:交代写作目的,回忆与白莽的三次见面。

第二部分:回忆与柔石的交往,顺带写冯铿。

第三部分:简述左联成立后对白莽的新了解及白莽、柔石的被捕。

第四部分:叙写五烈士被捕、遇害的经过,以及作者的境遇和悲愤的心情。

第五部分:抒发悲愤之情,揭露社会黑暗。

1

烈士遇害

2

抒发悲愤

3

回忆白莽

4

追忆柔石

5

柔白被捕

概括各章节标题(尝试用四个字)

文章内容

第一部分:交代写作目的,回忆与白莽的三次见面。

第二部分:回忆与柔石的交往,顺带写冯铿。

第三部分:简述左联成立后对白莽的新了解及白莽、柔石的被捕。

第四部分:叙写五烈士被捕、遇害的经过,以及作者的境遇和悲愤的心情。

第五部分:抒发悲愤之情,揭露社会黑暗。

鲁迅先生笔下的白莽和柔石是什么样的人

(可参考《记念刘和珍君》,抓住叙写回忆、描摹人物的文字)

品白莽

阅读与白莽三次相见的情形,并作批注。

品白莽

.....我们相见的原因很平常,那时他所投的是从德文译出的《彼得斐传》,我就发信去讨原文,原文是载在诗集前面的,邮寄不便,他就亲自送来了。看去是一个二十多岁的青年,面貌很端正,颜色是黑黑的,当时的谈话我已经忘却,只记得他自说姓徐,象山人.....

做事认真

富有才华、热爱文学

品白莽

夜里,我将译文和原文粗粗的对了一遍,知道除几处误译之外,还有一个故意的曲译。他像是不喜欢“国民诗人”这个字的,都改成“民众诗人”了。第二天又接到他一封来信,说很悔和我相见,他的话多,我的话少,又冷,好像受了一种威压似的。

爱憎分明

敏感率真坦诚

品白莽

我们第三次相见,我记得是在一个热天。有人打门了,我去开门时,来的就是白莽,却穿着一件厚棉袍,汗流满面,彼此都不禁失笑。这时他才告诉我他是一个革命者,刚由被捕而释出,衣服和书籍全被没收了,连我送他的那两本;身上的袍子是从朋友那里借来的,没有夹衫,而必须穿长衣,所以只好这么出汗。我想,这大约就是林莽先生说的“又一次的被了捕”的那一次了。

乐观坚强

品白莽

“生命诚宝贵,

爱情价更高;

若为自由故,

二者皆可抛!”

执着追求自由、真理

白莽形象

富有才华、率直坦诚、积极乐观、

具有坚定信念的革命青年

品柔石

他的家乡,是台州的宁海,这只要一看他那台州式的硬气就知道,而且颇有点迂,有时会令我忽而想到方孝孺,觉得好像也有些这模样的。

硬气?

迂?

品柔石

然而柔石自己没有钱,他借了二百多块钱来做印本。除买纸之外,大部分的稿子和杂务都是归他做,如跑印刷局,制图,校字之类。……不过朝花社不久就倒闭了……他于是一面将自己所应得的朝花社的残书送到明日书店和光华书局去,希望还能够收回几文钱,一面就拼命的译书,准备还借款,……

刚毅坚强

勤奋能干、不计较个人得失

品柔石

…… 看他旧作品,都很有悲观的气息,但实际上并不然,他相信人们是好的。我有时谈到人会怎样的骗人,怎样的卖友,怎样的吮血,他就前额亮晶晶的,惊疑地圆睁了近视的眼睛,抗议道,“ 会这样的么 ——不至于此罢 ……”

不过朝花社不久就倒闭了,我也不想说清其中的原因,总之是柔石的理想的头,先碰了一个大钉子,力气固然白化,此外还得去借一百块钱来付纸账。后来他对于我那“人心惟危”说的怀疑减少了,有时也叹息道,“真会这样么 ……”。 但是,他仍然相信人们是好的。

单纯善良

柔石形象

“迂” 和“硬气” :

单纯善良、刚毅坚强、对理想执着坚持。

忆白莽——透过有限事例表现思想性格

忆柔石——围绕思想性格选取典型事例

《记念刘和珍君》

《为了忘却的记念》

对被纪念者的生平事迹,

尽可能回忆并详尽记述

鲁迅纪念的只是以白莽和柔石为代表的五烈士吗

不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸。

所有追求光明,敢于斗争,不惧牺牲的中国青年

个体到群像

如何表达“记念”?

通过叙写交往、描摹人物

借助诗歌

惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝。

梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。

忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。

吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣。

出离愤怒

借助木刻

……当《北斗》创刊时,我就想写一点关于柔石的文章,然而不能够,只得选了一幅珂勒惠支夫人的木刻,名曰《牺牲》,是一个母亲悲哀地献出她的儿子去的,算是只有我一个人心里知道的柔石的记念。

借助木刻

……当《北斗》创刊时,我就想写一点关于柔石的文章,然而不能够,只得选了一幅珂勒惠支夫人的木刻,名曰《牺牲》,是一个母亲悲哀地献出她的儿子去的,算是只有我一个人心里知道的柔石的记念。

对柔石的母亲失去孩子的同情,自己失去朋辈的愤怒

鲁迅把柔石当作了自己的孩子

借助标点

天气愈冷了,我不知道柔石在那里有被褥不 我们是有的。洋铁碗可曾收到了没有?……但忽然得到一个可靠的消息,说柔石和其他二十三人,已于二月七日晨,在龙华警备司令部被枪毙了,他的身上中了十弹。

原来如此! ……

——作者根本没想到柔石等人会被枪毙

失去战友的悲痛

对反动派暴行的愤慨

对今后革命道路和方式的思索

……

借助典故

要写下去,在中国的现在,还是没有写处的。年青时读向子期《思旧赋》,很怪他为什么只有寥寥的几行,刚开头却又煞了尾。然而,现在我懂得了。

作者到底“懂得了”什么?

借助典故

向子期《思旧赋》纪念因不满司马昭集团统治而被杀害的好友嵇康、吕安,表明对黑暗政治现实的极大不满和对友人的深厚情谊。向秀以含蓄笔法,只字未提好友死因,只用简短笔墨曲折表现哀伤愤激之情。

将自己当时的处境与心情同向子期相比,意在揭露蒋介石的反动统治与司马氏以杀夺手段建立的晋朝一样,在政治上都是极端黑暗腐朽的,人们稍有不慎,都可招来杀身之祸。因此,正直的人是没有言论自由的,在“禁锢得比罐头还严密”的统治下,确实是“无写处”的。

借助典故

作者提及《说岳全传》中高僧“坐化”的典故有什么用意?

秦桧以“莫须有”的罪名杀害了岳飞,柔石被害的案情是“谁也不明白”;秦桧杀了岳飞后还要捉拿与岳飞有关系的道悦,只因为道悦说了一句真话,反动派抓了柔石又要捕鲁迅,因为一个“明明白白”的印书合同。这就暗示,国民党反动派的滥杀无辜与秦桧没有什么两样。既揭露了国民党反动派滥杀无辜的罪行,也表达了作者反对“坐以待毙”,主张保存实力、坚持战斗的精神。

相较于《记念刘和珍君》,本文情感表达更曲折隐晦,鲁迅先生为什么要用这样的方式来表达情感呢?

两年前的此时,即一九三一年的二月七日夜或八日晨,是我们的五个青年作家同时遇害的时候。当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事,只在《文艺新闻》上有一点隐约其辞的文章。......

《记念刘和珍君》

——战斗的笔触

《为了忘却的记念》

——悲哀与无奈

鲁迅先生为什么要用这样的方式来表达情感呢?

“不敢”:内心同情革命者,想刊载以揭露反动派,但怕惹祸的胆小鬼

“不愿”:不想惹是非、担风险,明哲保身的糊涂虫

“不屑”:充满轻视情绪,认为革命者流血牺牲不值得一提的小爬虫

《文艺新闻》: 就敢于透露出一些消息,尽管当时的社会不允许这样做,但它还是大胆地采用巧妙的斗争策略,“隐约其辞”地把反动派秘密杀人的事捅了一个洞。

全句点明五烈士是被秘密杀害,且反映出国民党反动派对社会各界施行高压政策,白色恐怖严重。

为何“记念”?

为什么“记念”是“为了忘却”

忘却与记念

我又沉重的感到我失掉了很好的朋友,中国失掉了很好的青年,我在悲愤中沉静下去了,不料积习又从沉静中抬起头来,写下了以上那些字。

只因为两年以来,悲愤总时时袭击我的心,至今没有停止,我很想借此算是竦身一摇,将悲哀摆脱,给自己轻松一下,照直说,就是我倒要将他们忘却了。

忘却与记念

目睹许多青年的血,层层淤积起来,……不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸,我只能用这样的笔墨,写几句文章,算是从泥土中挖一个小孔,自己延口残喘,这是怎样的世界呢。

运用比喻,“许多青年的血,层层淤积起来”形象地概括了三十年来,一切反动统治者残酷屠杀革命者的罪行。

“从泥土中挖一个小孔”“延口残喘”表明斗争的艰难。

“这是怎样的世界”运用反问对黑暗社会进行控诉。全句表现了作者对反动派的切齿痛恨和顽强的斗争精神。

忘却与记念

运用象征手法,写出 血的教训,使作者既看到黑暗统治如黑夜,又看到革命之路还漫长,斗争还很艰巨。革命斗争不止。

“夜正长,路也正长”

忘却与记念

是作者主动选择的忘却

是为了从过度的悲愤中平静下来的暂时割舍

是为了更积极地进行“韧’ 的战斗

与其说“记念”是“为了忘却”,倒不如说是“为了战斗”,而唯有战斗,才是对烈士最有价值的纪念。《为了忘却的记念》这个标题,反映了作者深切的感情,坚强的斗志和必胜的信念。

忘却与记念

1.“为了忘却”恰恰说明难以忘却。

2. 记念是为了彰显烈士的价值和意义,让他们永远活

在人民心里,让后人永远纪念他们。

3. 对烈士最好的记念是化悲痛为力量,更奋然而前行。

4. 记念是渴望唤起民众的觉醒和反抗。

“忘却”,将悲哀摆脱 ; “记念”,记住愤怒,不忘先烈,更好地战斗。二者联结起来,有三层含义:

鲁迅先生通过回忆与白莽、柔石等人的交往,热情讴歌了五个青年作家纯朴、善良、追求光明与进步的高尚品质,表达了自己对他们深切的缅怀和悲痛之情,也无情地批判和揭露了反动政府的穷凶极恶、黑暗腐朽,表达了对国民党反动派卑劣无耻的行径无比愤恨的感情和要化悲痛为力量、继续战斗下去的坚定信念。

贯穿全文的情感主线:

纪念烈士——控诉暴行——坚韧斗争——坚信胜利

文章主题

作业

试比较《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》两篇文章在表达情感和表达方式上的异同。