统编版高中语文选择性必修中册课件《为了忘却的记念》(共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修中册课件《为了忘却的记念》(共47张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 195.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

龙华千载仰高风,壮士身亡志未终。

墙外桃花墙里血,一般鲜艳一般红。

——《革命烈士诗抄》

夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢。但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。……

学习目标

1.语言建构与运用:赏析语言表达的精妙,理解作者表达情感的方式;

2.思维发展与提升:阅读课文,把握作品主要内容,品析文中典型人物形象;

3.审美鉴赏与创造:欣赏作家富有个性的创作风格;

4.文化传承与理解:从艺术形象中获得熏陶与感染,理解革命文化的精神内涵,汲取人生营养,激发奋发向上的精神力量。

活动一

整体感知——梳理文脉

竦身 爱憎 书籍 夹衫

惴惴 豪绅 吮血 偈子

涅槃 镣铐 殷商 殷红

殷其雷 被褥 缁衣 禁锢

sǒng

zhuì

niè pán

zēng

jí

shēn

liào

rù

shǔn xuè

yīn

zī

jiā

jì

yān

gù

yǐn

夯实基础

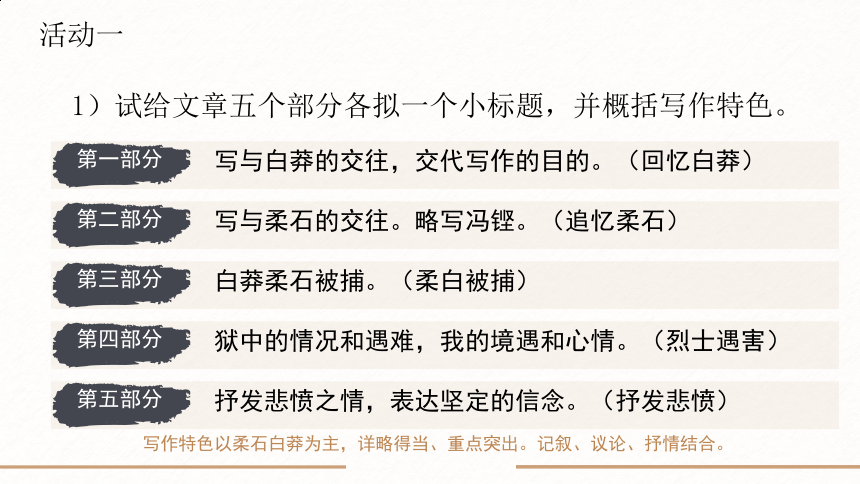

1)试给文章五个部分各拟一个小标题,并概括写作特色。

活动一

第一部分

写与白莽的交往,交代写作的目的。(回忆白莽)

第二部分

写与柔石的交往。略写冯铿。(追忆柔石)

第三部分

白莽柔石被捕。(柔白被捕)

第四部分

狱中的情况和遇难,我的境遇和心情。(烈士遇害)

第五部分

抒发悲愤之情,表达坚定的信念。(抒发悲愤)

写作特色以柔石白莽为主,详略得当、重点突出。记叙、议论、抒情结合。

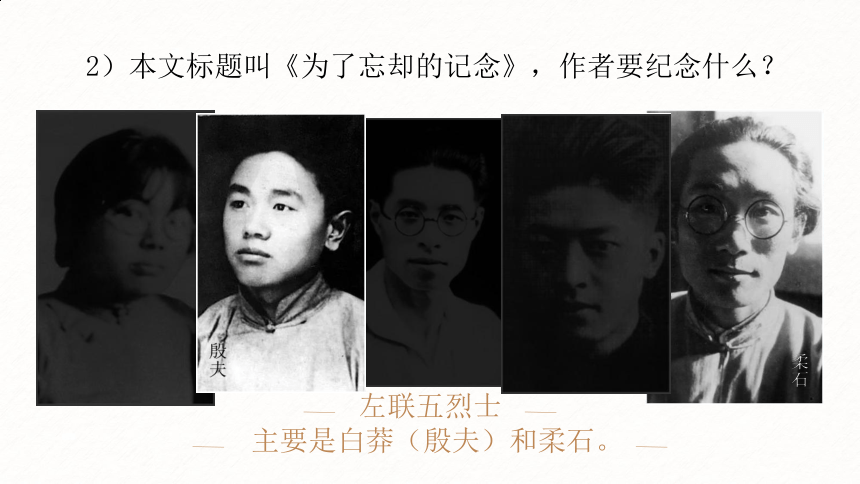

2)本文标题叫《为了忘却的记念》,作者要纪念什么?

左联五烈士

主要是白莽(殷夫)和柔石。

中国左翼作家联盟的简称,是由中国共产党领导以鲁迅为旗手的无产阶级革命作家的组织,1930年3月成立于上海。

“左联”倡导无产阶级革命文学,并把马克思主义理论作为工作方针,主张“对旧社会和旧势力的斗争必须坚持、持久,而且要注重实力”。白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频参加了这一进步组织。《北斗》是其主要刊物。

1936年初,为建立文艺界抗日民族统一战线,“左联”解散。

关于“左联”

记念谁?

左联

“左联”成立之时,正值第一次国内革命战争(即“国民革命”,1924年5月至1927年4月)失败,国民党反动派一方面对革命根据地进行军事围剿,另一方面对国统区实行文化“围剿”。当时的形势迫切要求上海的左翼作家们团结起来,共同与国民党反动派做斗争。

1936年春,根据形势的需要,为了建立文艺界抗日民族统一战线,“左联”自动解散。

虽然“左联”的历史不过短短6年,但是它以在当时的巨大作用以及对后世的深远影响,成为了中国革命文学史上的丰碑 。

知识链接

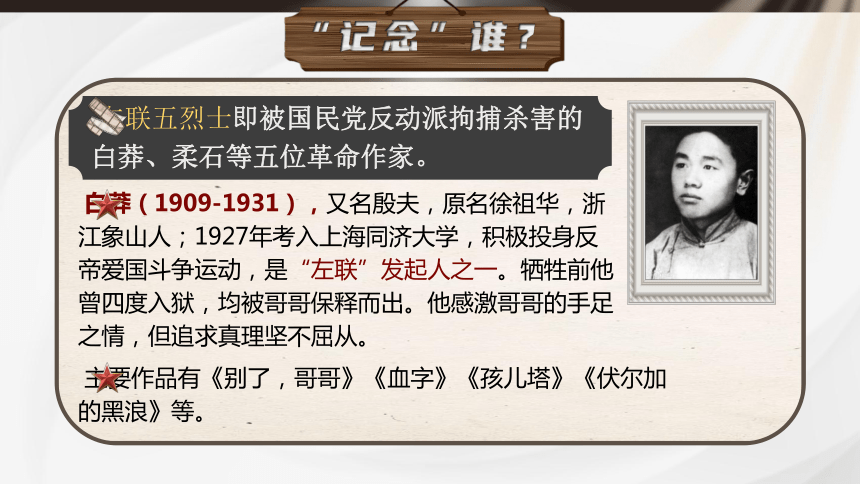

左联五烈士即被国民党反动派拘捕杀害的白莽、柔石等五位革命作家。

白莽(1909-1931),又名殷夫,原名徐祖华,浙江象山人;1927年考入上海同济大学,积极投身反帝爱国斗争运动,是“左联”发起人之一。牺牲前他曾四度入狱,均被哥哥保释而出。他感激哥哥的手足之情,但追求真理坚不屈从。

主要作品有《别了,哥哥》《血字》《孩儿塔》《伏尔加的黑浪》等。

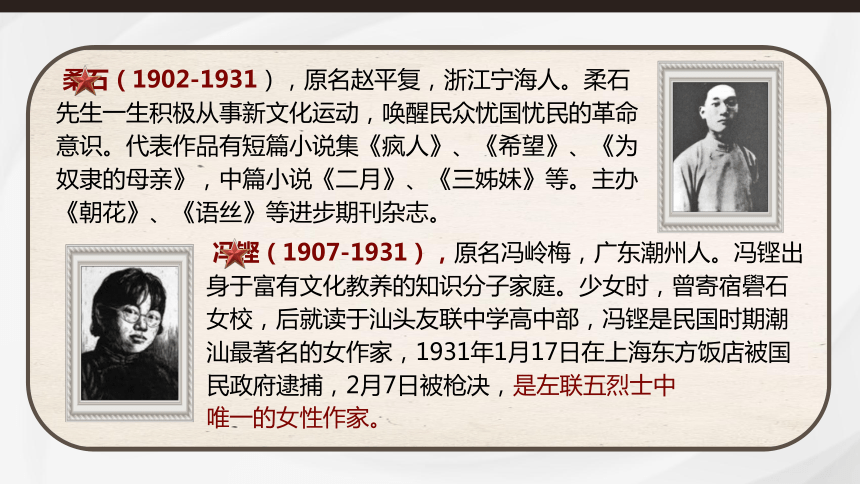

柔石(1902-1931),原名赵平复,浙江宁海人。柔石先生一生积极从事新文化运动,唤醒民众忧国忧民的革命意识。代表作品有短篇小说集《疯人》、《希望》、《为奴隶的母亲》,中篇小说《二月》、《三姊妹》等。主办《朝花》、《语丝》等进步期刊杂志。

冯铿(1907-1931),原名冯岭梅,广东潮州人。冯铿出身于富有文化教养的知识分子家庭。少女时,曾寄宿礐石女校,后就读于汕头友联中学高中部,冯铿是民国时期潮汕最著名的女作家,1931年1月17日在上海东方饭店被国民政府逮捕,2月7日被枪决,是左联五烈士中

唯一的女性作家。

李伟森(1903-1931),又名李求实,湖北武昌人。五四时,参加领导学生运动,1921年入党,1923年参加京铁路工人大罢工。1930年春,参加上海“左联”的领导工作。同年8月,任中央宣传部秘书。有《小品文杂感集》,译著《朵思退夫斯基》。

胡也频(1903-1931),福建福州人。少年当过学徒,后求学天津大沽口海军学校。曾在山东济南省立高中教书,与沈从文在上海《中央日报》编辑副刊《红与黑》。参加“左联”,加入中国共产党,任“左联”执行委员,兼工农通讯委员会主席。有中篇小说《到莫斯科去》

《牺牲》等。

1927年“四·一二”政变后,蒋介石叛变革命,从军事、文化两方面对共产党人实行反革命围剿,白色恐怖笼罩了全国。他们利用特务匪徒捣毁进步的文艺团体、书店,查禁进步书刊,通缉、逮捕甚至秘密屠杀进步作家。

1931年1月17日,“左联”作家白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频等人被秘密逮捕,于2月7日被秘密枪杀。五烈士遇难两周年之日,鲁迅发表此文深刻揭露国民党反动派的罪行。后收入《南腔北调集》。

四一二反革命政变

指1927年4月12日蒋介石在上海发动的反革命政变。

在北伐战争顺利发展,工农运动不断高涨的形势下,国民党内以蒋介石为代表的右派集团加紧勾结帝国主义和大资产阶级,准备背叛革命。

1927年3月下旬,上海第三次工人武装起义胜利后,白崇禧才率军进入上海并占领有利地区进行戒备,蒋介石随后到上海,于4月初约集李宗仁、白崇禧、李济深、张静江、吴稚晖等10余人,举行反共秘密会议,决定立即以暴力手段“清党”,后又与汪精卫密谋,准备进行反革命政变。

在这危急时刻,由于共产国际对蒋、汪抱有幻想,陈独秀和汪精卫5日发表《联合宣言》,为蒋介石叛变辟谣,使中共和革命群众对行将发生的突然事变,缺乏应有准备。

11日晚,蒋介石密令:已克复的各省,一致实行清党。当晚,蒋指使杜月笙诱杀上海总工会委员长、共产党员汪寿华。12日凌晨,被蒋介石收买的青帮武装分子冒充工人,向分驻各处的工人纠察队发动袭击,工人纠察队奋起抵抗。随后,国民党第二十六军周凤岐部借口调解“工人内讧”,强行解除2000名工人纠察队的武装。13日上午,上海总工会在闸北青云路广场举行有10万工人参加的群众大会,会后整队游行,当队伍行至宝山路时,遭到国民党军队的屠杀,群众死百余人,伤无数。此后,蒋介石继续捕杀共产党人和革命群众。仅三天,即有300多人被杀,500多人被捕,5000多人失踪。

这次反革命政变是大革命从高潮走向失败的转折点。

文章背景

土地革命战争时期,国民党反动派配合反革命的军事“围剿”,疯狂地进行反革命的文化“围剿”。他们一方面利用反动文人对抗革命文艺运动,一方面大肆逮捕、拘禁、秘密杀害革命作家。

1931年1月17日,“左联”作家白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频等革命青年作家被捕;同年2月7日,被秘密杀害于国民党反动派设在上海龙华的特务机关淞沪警备司令部。

鲁迅当时发表了《中国无产阶级革命文学和前驱的血》《黑暗中国的文艺界的现状》等文章,深刻揭露国民党反动派的罪行。

1933年2月7—8日,在烈士遇难两周年的日子里,鲁迅又写了这篇纪念文章。后收入《南腔北调集》。

《南腔北调集》

《南腔北调集》是鲁迅的一部杂文集,收录了鲁迅在1932-1933年间所写的杂文51篇。

当时上海有一署名“美子”的文人在《作家素描》一文中攻击鲁迅: “鲁迅很喜欢演说,只是有些口吃,而且是‘南腔北调’。”对此,鲁迅迎头反击道:“我不会说绵软的苏白,不会打响亮的京调,不入调不入流,实在是南腔北调。”表明了自己不愿随波逐流,鄙薄无聊文人的立场,信手拈来的这个集名,诙谐幽默之中,寄托了对敌人的鄙视,表示了不妥协的态度。所以先生将1934年3月出版的这个集子命名为《南腔北调集》,是一种自嘲,更是对美子的嘲讽。

杂文

杂文,现代散文中的一类,为直接而迅速地反映社会事变的文艺性论文,以短小、活泼、锋利、隽永、富有战斗性为其特点。

它介于“论说”和“文学”之间,其特点是:现实性十分强烈,倾向性十分鲜明,语言犀利,论证有力,风格多样,不拘一格,“嬉笑怒骂,皆成文章”。因此,人们称它为“感应的神经”“攻守的手足”,又称为“匕首”“投枪”。

杂文的内容广泛,形式多样,有关日常生活、文化动态及政治事件等的杂感、随笔都可归入这一类。

活动二

合作探究——品鉴形象

烈士纪念日

2023.9.30

人物的事迹:————————

性格特征:—————————

经典语录:—————————

鲁迅对他们的评价:——————

1)学校拟将举办“不能忘却的记念”主题展,要求给柔石和白莽各作一块展板,介绍人物的事迹、性格特征、经典语录,以及鲁迅对他们的评价。

主要事迹:

性格特征:

经典语录:

鲁迅评价:

“相信人们是好的”,不相信会有骗人。卖友、吮血的事。

“终于也敢和女性的同乡或朋友一同去走路了,但那距离,至少总有三四尺的”。

和我一同走路的时候,“简直是扶住我”。

听讲义、托送书、名字风波、设立朝华舍、借钱印书、

拼命译书、与人走路、 改变创作风格、狱中写信、眷恋母亲等。

硬气——坚定 、正直 、耿介不阿

迂——率真而不通世情 ,拘泥而不会变通

只要学起来

损己利人

主要事迹:

性格特征:

经典语录:

鲁迅评价:

“一个二十多岁的青年,,面貌很端正,颜色是黑黑的。”

“穿一件厚棉袍,汗流满面,彼此都不禁失笑起来。”

“他像是不喜欢‘国民诗人’这个字的,都改成‘民众诗人’了。”

译彼得斐的诗和《彼得斐传》,被捕、在《拓荒者》(“左联”刊物)上发表诗文,再次被捕

淳朴率真、敏感自尊、爱憎分明、乐观坚定、有才华

生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。(译诗)

敏感,自尊心旺盛。

烈士纪念日

2023.9.30

2)为了让展板内容更丰富,请从文中各选一个人物来丰富柔白二人的精神品质。

通过类比让人们更加了解柔石的精神品质。

方孝孺与柔石同乡,精神上有相似之处,而且,他们都面对着残无人道的暴力。

① 柔石——方孝孺

方孝孺

宁折不弯,舍生取义;

硬气

固执,不适应实际。

迂

柔石

为信仰而坚持不懈;

硬气

书生气,缺乏经验。

迂

白莽喜欢的诗人,与白莽行为上有相似之处,都积极参加反对专制主义的政治活动,都为了理想信念而牺牲。鲁迅用彼得斐来赞扬白莽为自由而战,为革命而献身的牺牲精神。

② 白莽——彼得斐

就是这样的人,就是这样天真而率性的人;就是这样热情而坚定的人,他们用文字承担起了时代的使命,他们用生命挑起了中国的脊梁,是他们的苦难,成就了我们的新生,祖国的新生。

以白莽和柔石为代表的五位青年作家如此美好、如此优秀,他们是鲁迅很好的朋友,是中国很好的青年,可是,他们就在龙华警备司令部被秘密杀害,甚至于“身上中了十弹”。

我们的善良正直、淳朴率真、乐观坚定的青年作家们,为疗救我们的国家抛头颅、洒热血,付出了生命的代价,怎能不让人痛心,又怎能不让我们铭记,不让鲁迅先生“记念”呢?可是,为什么标题中又说要“忘却?”

活动三

抽丝剥茧——归纳主旨

活动三

请本文题为《为了忘却的记念》,既然是“记念”,为什么说是“为了忘却”?

能否将“悲愤”和“悲哀”交换一下位置?为什么?怎么理解“忘却的含义

“悲愤”在这里表达了两方面的内容:为烈士被敌人残暴地杀害而悲哀,为敌人残暴地杀害烈士而愤怒。改为“悲哀”,则少了“愤怒”的含义,表达不确切。作者要摆脱的是“悲哀”,留下的是更深沉的“愤怒”。如果改为“悲愤”,那就连“愤怒”也摆脱了。

不能。

01

我早已想写一点文字,来纪念几个青年的作家。这并非为了别的,只因为两年以来,悲愤总时时袭击我的心,至今没有停止,我很想借此算是竦身一摇,将悲哀摆脱,给自己轻松一下,照直说,就是我倒要将他们忘却了。

“忘却”,实际上就是“摆脱”“搁置”的同义语,“为了忘却”,一是正说明了难以忘却;二对烈士最好的纪念,就是化悲痛为力量,前仆后继,奋然前行;三写些烈士和生平事迹,正是为了让烈士永远活在人们心中,永不忘却,永远纪念。

“许多青年的血,层层淤积起来”形象地 概括了三十年来,一切反动统治者残酷屠杀革命者的罪行。“从泥土中挖一个小孔”“延口残喘”表明斗争的艰难。“这是怎样的世界”是对黑暗社会的控诉。全句表现了作者对反动派的切齿痛恨和顽强斗争精神。

02

不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸,我只能用这样的笔墨,写几句文章,算是从泥土中挖一个小孔,自己延口残喘,这是怎样的世界呢。

血的教训使作者既看到黑暗统治如夜,又看到革命之路还长,斗争还很艰巨。“不如忘却”与文章开头呼应,再次扣题。作者意识到“将来总会有记起他们,再说他们的时候的”,表明他相信烈士的血不会白流,革命终将取得胜利,这是历史的必然。这就表达了对胜利的信心,与敌斗争到底的精神。省略号表示还有许多话没有说完。

03

夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢。但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。……

惯于长夜过春时,携妇将雏鬓有丝。

梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。

忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。

吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣。

七律《悼柔石》

首联写全家处境艰难,概括作者长期辗转的战斗生涯;

颔联写人民的深重苦难,揭示造成这种苦难的根本原因;

颈联写作者积郁在胸的万丈怒火,表达对死者的深切哀思;

尾联写作者的愤慨之情,揭示社会的黑暗。

既然是“记念”,为什么说是“为了忘却”?

作者面对“朋辈成新鬼”的惨烈现实,作者无比悲愤,“怒向刀丛觅小诗”,然而,敌人的卑劣和黑沉沉的现实压得作者喘不过气来,三十多年来,许多青年的血,“层层淤积起来”,将作者埋得“不能呼吸”,因而,需要“忘却”,只有“忘却”,才能将悲哀摆脱 ,留下愤怒,记住愤怒,化悲痛为力量,踏着他们的血迹前进,继续战斗。

① 只因为两年以来,悲愤总时时来侵袭我的心。

② 当时,上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事,只在《文艺新闻》上有一点隐约其辞的文章。

③ 可是在中国,那时是确无处写的,禁锢得比罐头还严密。

作者在写到柔石等被秘密杀害时,用了一个词“原来如此!”后面就是省略号和《记念刘和珍君》中“非人间”、“浓黑的悲凉”、“出离愤怒”等语言形成巨大反差,品析以下句子,讨论分析为什么会出现这种情况?

1)写于烈士牺牲两年后,情感有所抑制;

2)反动统治文化围剿和高压;

向子期写《思旧赋》——类比。向子期生活在魏晋时期司马氏政权的高压之下,没有言论自由;鲁迅生活在国民党反动派的白色恐怖中,也没有言论自由。向子期不敢写;鲁迅却以古喻今,曲折地抨击了国民党反动派的黑暗统治,巧妙地表达了自己的感情,通过揭露社会的黑暗。

3)讲求有实效的革命斗争。

《说岳全传》中的高僧坐化是为躲避来追捕的差役,作者逃走是为躲避国民党反动派的搜捕,岳飞、柔石都是被人谋杀的;秦桧、国民党反动派都是残害无辜;高僧、作者都是因他人之事受牵连。高僧坐化是消极反抗;作者逃走是出于对敌人的深刻认识,不坐等送死,走, 是为了保存实力,继续战斗,通过类比揭露了敌人的卑劣。

以曲写愤 似澹实澜

主旨归纳

全文深情地悼念了死难烈士,“以曲写愤”,控诉了国民党反动派血腥屠杀无辜的罪行,委婉地告诫革命者要讲究斗争方式,抒发了作者与国民党反动派斗争到底的决心,表现了不屈的反抗精神。

这是一篇著名的纪念文章。文章通过记叙作者与柔石、白莽等“左联”五烈士生前的交往以及他们遇害的经过,揭露和控诉国民党反动派“围剿”革命作家的罪行,抨击了当时“禁锢得比罐头还严密”的黑暗统治,表达了对革命烈士的沉痛哀悼之情,同时,委婉地告诫革命者要讲究斗争方式,抒发了作者与国民党反动派斗争到底的决心,表现了不屈的反抗精神。

总结主旨

总结主旨

比较阅读

《记念刘和珍君》

《为了忘却的记念》

四

《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》这两篇文章都提到了“忘却”,它们在含义、情感表达、文章作用中有何异同?

①含义:《记念刘和珍君》中“忘却”指忘记;《为了忘却的记念》中“忘却”含义丰富,它含有“摆脱悲痛,化悲痛为力量”之意,而这种含义本身也有忘却之意,只不过前者忘记的是惨案中的人和教训,后者忘记的是悲哀、悲痛等。

②感情实质:《记念刘和珍君》的忘却是讥讽庸人,表达讽刺和不满,以及作者对死难者锥心的悲哀悲痛,对屠戮者的愤怒和谴责。《为了忘却的记念》的忘却是为我失去了很好的朋友,中国失去了很好的青年而悲愤,是对反动统治者的愤怒。

1.

《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》这两篇文章都提到了“忘却”,它们在含义、情感表达、文章作用中有何异同?

1.

①含义的丰富程度。《记念刘和珍君》“忘却”含义仅指忘记;《为了忘却的记念》的“忘却” 还体现出化悲痛为力量,去战斗。

②表达情感的特征。前者的“忘却”讥讽当时众多庸人的健忘,是一种鲜明的、强烈的、不加掩饰的讽刺和提醒。后者的“忘却”表达的是一种浓烈的悲伤沉淀之后的内敛、冷峻和深沉。

③在文中的作用。前者的指向是单一的、局部的与标题中的“记念”没有直接的联系。后者指向不是单一的,具有统领、贯穿全文的作用。

前年的今日,我避在客栈里,他们却是走向刑场了;去年的今日,我在炮声中逃在英租界,他们则早已埋在不知那里的地下了;今年的今日,我才坐在旧寓里,人们都睡觉了,连我的女人和孩子。

两篇文章中,鲁迅先生都提到“避”与“逃”,你如何看待“避”与“逃”的行为?

2.

记得《说岳全传》里讲过一个高僧,当追捕的差役刚到寺门之前,他就“坐化”了,还留下什么“何立从东来,我向西方走”的偈子。这是奴隶所幻想的脱离苦海的惟一的好方法,“剑侠”盼不到,最自在的惟此而已。我不是高僧,没有涅槃的自由,却还有生之留恋,我于是就逃走。

两篇文章中,鲁迅先生都提到“避”与“逃”,你如何看待“避”与“逃”的行为?

2.

在四十余被害的青年之中,刘和珍君是我的学生。学生云者,我向来这样想,这样说,现在却觉得有些踌躇了,我应该对她奉献我的悲哀与尊敬。她不是“苟活到现在的我”的学生,是为了中国而死的中国的青年。——《记念刘和珍君》

两篇文章中,鲁迅先生都提到“避”与“逃”,你如何看待“避”与“逃”的行为?

2.

他“用笔”对世间的一切黑暗、暴力、专制,大胆揭露,大胆批判,他追求真理和自由,于悲痛中不断反省自我,在黑暗现实中不断战斗。他是一个为了国家不断前行、勇敢无畏的“精神界的战士”。

两篇文章中,鲁迅先生都提到“避”与“逃”,你如何看待“避”与“逃”的行为?

2.

“避”与“逃”也是反抗,是保存实力,是为了继续战斗。

中国人的性情是总喜欢调和折中的,譬如你说,这屋子太暗,须在这里开一个窗,大家一定不允许的。但如果你主张拆掉屋顶他们就来调和,愿意开窗了。 ——《无声的中国》一九二七年

即使艰难,也还要做;愈艰难,就愈要做。改革,是向来没有一帆风顺的,冷笑家的赞成,是在见了成功之后。

——《中国语文的新生》一九三四年

我独不解中国人何以于旧状况那么心平气和,于较新的机运就这么疾首蹙额;于已成之局那么委曲求全;于初兴之事就这么求全责备?

——《这个与那个》一九二六年

鲁迅心声

龙华千载仰高风,壮士身亡志未终。

墙外桃花墙里血,一般鲜艳一般红。

——《革命烈士诗抄》

夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢。但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。……

学习目标

1.语言建构与运用:赏析语言表达的精妙,理解作者表达情感的方式;

2.思维发展与提升:阅读课文,把握作品主要内容,品析文中典型人物形象;

3.审美鉴赏与创造:欣赏作家富有个性的创作风格;

4.文化传承与理解:从艺术形象中获得熏陶与感染,理解革命文化的精神内涵,汲取人生营养,激发奋发向上的精神力量。

活动一

整体感知——梳理文脉

竦身 爱憎 书籍 夹衫

惴惴 豪绅 吮血 偈子

涅槃 镣铐 殷商 殷红

殷其雷 被褥 缁衣 禁锢

sǒng

zhuì

niè pán

zēng

jí

shēn

liào

rù

shǔn xuè

yīn

zī

jiā

jì

yān

gù

yǐn

夯实基础

1)试给文章五个部分各拟一个小标题,并概括写作特色。

活动一

第一部分

写与白莽的交往,交代写作的目的。(回忆白莽)

第二部分

写与柔石的交往。略写冯铿。(追忆柔石)

第三部分

白莽柔石被捕。(柔白被捕)

第四部分

狱中的情况和遇难,我的境遇和心情。(烈士遇害)

第五部分

抒发悲愤之情,表达坚定的信念。(抒发悲愤)

写作特色以柔石白莽为主,详略得当、重点突出。记叙、议论、抒情结合。

2)本文标题叫《为了忘却的记念》,作者要纪念什么?

左联五烈士

主要是白莽(殷夫)和柔石。

中国左翼作家联盟的简称,是由中国共产党领导以鲁迅为旗手的无产阶级革命作家的组织,1930年3月成立于上海。

“左联”倡导无产阶级革命文学,并把马克思主义理论作为工作方针,主张“对旧社会和旧势力的斗争必须坚持、持久,而且要注重实力”。白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频参加了这一进步组织。《北斗》是其主要刊物。

1936年初,为建立文艺界抗日民族统一战线,“左联”解散。

关于“左联”

记念谁?

左联

“左联”成立之时,正值第一次国内革命战争(即“国民革命”,1924年5月至1927年4月)失败,国民党反动派一方面对革命根据地进行军事围剿,另一方面对国统区实行文化“围剿”。当时的形势迫切要求上海的左翼作家们团结起来,共同与国民党反动派做斗争。

1936年春,根据形势的需要,为了建立文艺界抗日民族统一战线,“左联”自动解散。

虽然“左联”的历史不过短短6年,但是它以在当时的巨大作用以及对后世的深远影响,成为了中国革命文学史上的丰碑 。

知识链接

左联五烈士即被国民党反动派拘捕杀害的白莽、柔石等五位革命作家。

白莽(1909-1931),又名殷夫,原名徐祖华,浙江象山人;1927年考入上海同济大学,积极投身反帝爱国斗争运动,是“左联”发起人之一。牺牲前他曾四度入狱,均被哥哥保释而出。他感激哥哥的手足之情,但追求真理坚不屈从。

主要作品有《别了,哥哥》《血字》《孩儿塔》《伏尔加的黑浪》等。

柔石(1902-1931),原名赵平复,浙江宁海人。柔石先生一生积极从事新文化运动,唤醒民众忧国忧民的革命意识。代表作品有短篇小说集《疯人》、《希望》、《为奴隶的母亲》,中篇小说《二月》、《三姊妹》等。主办《朝花》、《语丝》等进步期刊杂志。

冯铿(1907-1931),原名冯岭梅,广东潮州人。冯铿出身于富有文化教养的知识分子家庭。少女时,曾寄宿礐石女校,后就读于汕头友联中学高中部,冯铿是民国时期潮汕最著名的女作家,1931年1月17日在上海东方饭店被国民政府逮捕,2月7日被枪决,是左联五烈士中

唯一的女性作家。

李伟森(1903-1931),又名李求实,湖北武昌人。五四时,参加领导学生运动,1921年入党,1923年参加京铁路工人大罢工。1930年春,参加上海“左联”的领导工作。同年8月,任中央宣传部秘书。有《小品文杂感集》,译著《朵思退夫斯基》。

胡也频(1903-1931),福建福州人。少年当过学徒,后求学天津大沽口海军学校。曾在山东济南省立高中教书,与沈从文在上海《中央日报》编辑副刊《红与黑》。参加“左联”,加入中国共产党,任“左联”执行委员,兼工农通讯委员会主席。有中篇小说《到莫斯科去》

《牺牲》等。

1927年“四·一二”政变后,蒋介石叛变革命,从军事、文化两方面对共产党人实行反革命围剿,白色恐怖笼罩了全国。他们利用特务匪徒捣毁进步的文艺团体、书店,查禁进步书刊,通缉、逮捕甚至秘密屠杀进步作家。

1931年1月17日,“左联”作家白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频等人被秘密逮捕,于2月7日被秘密枪杀。五烈士遇难两周年之日,鲁迅发表此文深刻揭露国民党反动派的罪行。后收入《南腔北调集》。

四一二反革命政变

指1927年4月12日蒋介石在上海发动的反革命政变。

在北伐战争顺利发展,工农运动不断高涨的形势下,国民党内以蒋介石为代表的右派集团加紧勾结帝国主义和大资产阶级,准备背叛革命。

1927年3月下旬,上海第三次工人武装起义胜利后,白崇禧才率军进入上海并占领有利地区进行戒备,蒋介石随后到上海,于4月初约集李宗仁、白崇禧、李济深、张静江、吴稚晖等10余人,举行反共秘密会议,决定立即以暴力手段“清党”,后又与汪精卫密谋,准备进行反革命政变。

在这危急时刻,由于共产国际对蒋、汪抱有幻想,陈独秀和汪精卫5日发表《联合宣言》,为蒋介石叛变辟谣,使中共和革命群众对行将发生的突然事变,缺乏应有准备。

11日晚,蒋介石密令:已克复的各省,一致实行清党。当晚,蒋指使杜月笙诱杀上海总工会委员长、共产党员汪寿华。12日凌晨,被蒋介石收买的青帮武装分子冒充工人,向分驻各处的工人纠察队发动袭击,工人纠察队奋起抵抗。随后,国民党第二十六军周凤岐部借口调解“工人内讧”,强行解除2000名工人纠察队的武装。13日上午,上海总工会在闸北青云路广场举行有10万工人参加的群众大会,会后整队游行,当队伍行至宝山路时,遭到国民党军队的屠杀,群众死百余人,伤无数。此后,蒋介石继续捕杀共产党人和革命群众。仅三天,即有300多人被杀,500多人被捕,5000多人失踪。

这次反革命政变是大革命从高潮走向失败的转折点。

文章背景

土地革命战争时期,国民党反动派配合反革命的军事“围剿”,疯狂地进行反革命的文化“围剿”。他们一方面利用反动文人对抗革命文艺运动,一方面大肆逮捕、拘禁、秘密杀害革命作家。

1931年1月17日,“左联”作家白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频等革命青年作家被捕;同年2月7日,被秘密杀害于国民党反动派设在上海龙华的特务机关淞沪警备司令部。

鲁迅当时发表了《中国无产阶级革命文学和前驱的血》《黑暗中国的文艺界的现状》等文章,深刻揭露国民党反动派的罪行。

1933年2月7—8日,在烈士遇难两周年的日子里,鲁迅又写了这篇纪念文章。后收入《南腔北调集》。

《南腔北调集》

《南腔北调集》是鲁迅的一部杂文集,收录了鲁迅在1932-1933年间所写的杂文51篇。

当时上海有一署名“美子”的文人在《作家素描》一文中攻击鲁迅: “鲁迅很喜欢演说,只是有些口吃,而且是‘南腔北调’。”对此,鲁迅迎头反击道:“我不会说绵软的苏白,不会打响亮的京调,不入调不入流,实在是南腔北调。”表明了自己不愿随波逐流,鄙薄无聊文人的立场,信手拈来的这个集名,诙谐幽默之中,寄托了对敌人的鄙视,表示了不妥协的态度。所以先生将1934年3月出版的这个集子命名为《南腔北调集》,是一种自嘲,更是对美子的嘲讽。

杂文

杂文,现代散文中的一类,为直接而迅速地反映社会事变的文艺性论文,以短小、活泼、锋利、隽永、富有战斗性为其特点。

它介于“论说”和“文学”之间,其特点是:现实性十分强烈,倾向性十分鲜明,语言犀利,论证有力,风格多样,不拘一格,“嬉笑怒骂,皆成文章”。因此,人们称它为“感应的神经”“攻守的手足”,又称为“匕首”“投枪”。

杂文的内容广泛,形式多样,有关日常生活、文化动态及政治事件等的杂感、随笔都可归入这一类。

活动二

合作探究——品鉴形象

烈士纪念日

2023.9.30

人物的事迹:————————

性格特征:—————————

经典语录:—————————

鲁迅对他们的评价:——————

1)学校拟将举办“不能忘却的记念”主题展,要求给柔石和白莽各作一块展板,介绍人物的事迹、性格特征、经典语录,以及鲁迅对他们的评价。

主要事迹:

性格特征:

经典语录:

鲁迅评价:

“相信人们是好的”,不相信会有骗人。卖友、吮血的事。

“终于也敢和女性的同乡或朋友一同去走路了,但那距离,至少总有三四尺的”。

和我一同走路的时候,“简直是扶住我”。

听讲义、托送书、名字风波、设立朝华舍、借钱印书、

拼命译书、与人走路、 改变创作风格、狱中写信、眷恋母亲等。

硬气——坚定 、正直 、耿介不阿

迂——率真而不通世情 ,拘泥而不会变通

只要学起来

损己利人

主要事迹:

性格特征:

经典语录:

鲁迅评价:

“一个二十多岁的青年,,面貌很端正,颜色是黑黑的。”

“穿一件厚棉袍,汗流满面,彼此都不禁失笑起来。”

“他像是不喜欢‘国民诗人’这个字的,都改成‘民众诗人’了。”

译彼得斐的诗和《彼得斐传》,被捕、在《拓荒者》(“左联”刊物)上发表诗文,再次被捕

淳朴率真、敏感自尊、爱憎分明、乐观坚定、有才华

生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。(译诗)

敏感,自尊心旺盛。

烈士纪念日

2023.9.30

2)为了让展板内容更丰富,请从文中各选一个人物来丰富柔白二人的精神品质。

通过类比让人们更加了解柔石的精神品质。

方孝孺与柔石同乡,精神上有相似之处,而且,他们都面对着残无人道的暴力。

① 柔石——方孝孺

方孝孺

宁折不弯,舍生取义;

硬气

固执,不适应实际。

迂

柔石

为信仰而坚持不懈;

硬气

书生气,缺乏经验。

迂

白莽喜欢的诗人,与白莽行为上有相似之处,都积极参加反对专制主义的政治活动,都为了理想信念而牺牲。鲁迅用彼得斐来赞扬白莽为自由而战,为革命而献身的牺牲精神。

② 白莽——彼得斐

就是这样的人,就是这样天真而率性的人;就是这样热情而坚定的人,他们用文字承担起了时代的使命,他们用生命挑起了中国的脊梁,是他们的苦难,成就了我们的新生,祖国的新生。

以白莽和柔石为代表的五位青年作家如此美好、如此优秀,他们是鲁迅很好的朋友,是中国很好的青年,可是,他们就在龙华警备司令部被秘密杀害,甚至于“身上中了十弹”。

我们的善良正直、淳朴率真、乐观坚定的青年作家们,为疗救我们的国家抛头颅、洒热血,付出了生命的代价,怎能不让人痛心,又怎能不让我们铭记,不让鲁迅先生“记念”呢?可是,为什么标题中又说要“忘却?”

活动三

抽丝剥茧——归纳主旨

活动三

请本文题为《为了忘却的记念》,既然是“记念”,为什么说是“为了忘却”?

能否将“悲愤”和“悲哀”交换一下位置?为什么?怎么理解“忘却的含义

“悲愤”在这里表达了两方面的内容:为烈士被敌人残暴地杀害而悲哀,为敌人残暴地杀害烈士而愤怒。改为“悲哀”,则少了“愤怒”的含义,表达不确切。作者要摆脱的是“悲哀”,留下的是更深沉的“愤怒”。如果改为“悲愤”,那就连“愤怒”也摆脱了。

不能。

01

我早已想写一点文字,来纪念几个青年的作家。这并非为了别的,只因为两年以来,悲愤总时时袭击我的心,至今没有停止,我很想借此算是竦身一摇,将悲哀摆脱,给自己轻松一下,照直说,就是我倒要将他们忘却了。

“忘却”,实际上就是“摆脱”“搁置”的同义语,“为了忘却”,一是正说明了难以忘却;二对烈士最好的纪念,就是化悲痛为力量,前仆后继,奋然前行;三写些烈士和生平事迹,正是为了让烈士永远活在人们心中,永不忘却,永远纪念。

“许多青年的血,层层淤积起来”形象地 概括了三十年来,一切反动统治者残酷屠杀革命者的罪行。“从泥土中挖一个小孔”“延口残喘”表明斗争的艰难。“这是怎样的世界”是对黑暗社会的控诉。全句表现了作者对反动派的切齿痛恨和顽强斗争精神。

02

不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸,我只能用这样的笔墨,写几句文章,算是从泥土中挖一个小孔,自己延口残喘,这是怎样的世界呢。

血的教训使作者既看到黑暗统治如夜,又看到革命之路还长,斗争还很艰巨。“不如忘却”与文章开头呼应,再次扣题。作者意识到“将来总会有记起他们,再说他们的时候的”,表明他相信烈士的血不会白流,革命终将取得胜利,这是历史的必然。这就表达了对胜利的信心,与敌斗争到底的精神。省略号表示还有许多话没有说完。

03

夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢。但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。……

惯于长夜过春时,携妇将雏鬓有丝。

梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。

忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。

吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣。

七律《悼柔石》

首联写全家处境艰难,概括作者长期辗转的战斗生涯;

颔联写人民的深重苦难,揭示造成这种苦难的根本原因;

颈联写作者积郁在胸的万丈怒火,表达对死者的深切哀思;

尾联写作者的愤慨之情,揭示社会的黑暗。

既然是“记念”,为什么说是“为了忘却”?

作者面对“朋辈成新鬼”的惨烈现实,作者无比悲愤,“怒向刀丛觅小诗”,然而,敌人的卑劣和黑沉沉的现实压得作者喘不过气来,三十多年来,许多青年的血,“层层淤积起来”,将作者埋得“不能呼吸”,因而,需要“忘却”,只有“忘却”,才能将悲哀摆脱 ,留下愤怒,记住愤怒,化悲痛为力量,踏着他们的血迹前进,继续战斗。

① 只因为两年以来,悲愤总时时来侵袭我的心。

② 当时,上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事,只在《文艺新闻》上有一点隐约其辞的文章。

③ 可是在中国,那时是确无处写的,禁锢得比罐头还严密。

作者在写到柔石等被秘密杀害时,用了一个词“原来如此!”后面就是省略号和《记念刘和珍君》中“非人间”、“浓黑的悲凉”、“出离愤怒”等语言形成巨大反差,品析以下句子,讨论分析为什么会出现这种情况?

1)写于烈士牺牲两年后,情感有所抑制;

2)反动统治文化围剿和高压;

向子期写《思旧赋》——类比。向子期生活在魏晋时期司马氏政权的高压之下,没有言论自由;鲁迅生活在国民党反动派的白色恐怖中,也没有言论自由。向子期不敢写;鲁迅却以古喻今,曲折地抨击了国民党反动派的黑暗统治,巧妙地表达了自己的感情,通过揭露社会的黑暗。

3)讲求有实效的革命斗争。

《说岳全传》中的高僧坐化是为躲避来追捕的差役,作者逃走是为躲避国民党反动派的搜捕,岳飞、柔石都是被人谋杀的;秦桧、国民党反动派都是残害无辜;高僧、作者都是因他人之事受牵连。高僧坐化是消极反抗;作者逃走是出于对敌人的深刻认识,不坐等送死,走, 是为了保存实力,继续战斗,通过类比揭露了敌人的卑劣。

以曲写愤 似澹实澜

主旨归纳

全文深情地悼念了死难烈士,“以曲写愤”,控诉了国民党反动派血腥屠杀无辜的罪行,委婉地告诫革命者要讲究斗争方式,抒发了作者与国民党反动派斗争到底的决心,表现了不屈的反抗精神。

这是一篇著名的纪念文章。文章通过记叙作者与柔石、白莽等“左联”五烈士生前的交往以及他们遇害的经过,揭露和控诉国民党反动派“围剿”革命作家的罪行,抨击了当时“禁锢得比罐头还严密”的黑暗统治,表达了对革命烈士的沉痛哀悼之情,同时,委婉地告诫革命者要讲究斗争方式,抒发了作者与国民党反动派斗争到底的决心,表现了不屈的反抗精神。

总结主旨

总结主旨

比较阅读

《记念刘和珍君》

《为了忘却的记念》

四

《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》这两篇文章都提到了“忘却”,它们在含义、情感表达、文章作用中有何异同?

①含义:《记念刘和珍君》中“忘却”指忘记;《为了忘却的记念》中“忘却”含义丰富,它含有“摆脱悲痛,化悲痛为力量”之意,而这种含义本身也有忘却之意,只不过前者忘记的是惨案中的人和教训,后者忘记的是悲哀、悲痛等。

②感情实质:《记念刘和珍君》的忘却是讥讽庸人,表达讽刺和不满,以及作者对死难者锥心的悲哀悲痛,对屠戮者的愤怒和谴责。《为了忘却的记念》的忘却是为我失去了很好的朋友,中国失去了很好的青年而悲愤,是对反动统治者的愤怒。

1.

《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》这两篇文章都提到了“忘却”,它们在含义、情感表达、文章作用中有何异同?

1.

①含义的丰富程度。《记念刘和珍君》“忘却”含义仅指忘记;《为了忘却的记念》的“忘却” 还体现出化悲痛为力量,去战斗。

②表达情感的特征。前者的“忘却”讥讽当时众多庸人的健忘,是一种鲜明的、强烈的、不加掩饰的讽刺和提醒。后者的“忘却”表达的是一种浓烈的悲伤沉淀之后的内敛、冷峻和深沉。

③在文中的作用。前者的指向是单一的、局部的与标题中的“记念”没有直接的联系。后者指向不是单一的,具有统领、贯穿全文的作用。

前年的今日,我避在客栈里,他们却是走向刑场了;去年的今日,我在炮声中逃在英租界,他们则早已埋在不知那里的地下了;今年的今日,我才坐在旧寓里,人们都睡觉了,连我的女人和孩子。

两篇文章中,鲁迅先生都提到“避”与“逃”,你如何看待“避”与“逃”的行为?

2.

记得《说岳全传》里讲过一个高僧,当追捕的差役刚到寺门之前,他就“坐化”了,还留下什么“何立从东来,我向西方走”的偈子。这是奴隶所幻想的脱离苦海的惟一的好方法,“剑侠”盼不到,最自在的惟此而已。我不是高僧,没有涅槃的自由,却还有生之留恋,我于是就逃走。

两篇文章中,鲁迅先生都提到“避”与“逃”,你如何看待“避”与“逃”的行为?

2.

在四十余被害的青年之中,刘和珍君是我的学生。学生云者,我向来这样想,这样说,现在却觉得有些踌躇了,我应该对她奉献我的悲哀与尊敬。她不是“苟活到现在的我”的学生,是为了中国而死的中国的青年。——《记念刘和珍君》

两篇文章中,鲁迅先生都提到“避”与“逃”,你如何看待“避”与“逃”的行为?

2.

他“用笔”对世间的一切黑暗、暴力、专制,大胆揭露,大胆批判,他追求真理和自由,于悲痛中不断反省自我,在黑暗现实中不断战斗。他是一个为了国家不断前行、勇敢无畏的“精神界的战士”。

两篇文章中,鲁迅先生都提到“避”与“逃”,你如何看待“避”与“逃”的行为?

2.

“避”与“逃”也是反抗,是保存实力,是为了继续战斗。

中国人的性情是总喜欢调和折中的,譬如你说,这屋子太暗,须在这里开一个窗,大家一定不允许的。但如果你主张拆掉屋顶他们就来调和,愿意开窗了。 ——《无声的中国》一九二七年

即使艰难,也还要做;愈艰难,就愈要做。改革,是向来没有一帆风顺的,冷笑家的赞成,是在见了成功之后。

——《中国语文的新生》一九三四年

我独不解中国人何以于旧状况那么心平气和,于较新的机运就这么疾首蹙额;于已成之局那么委曲求全;于初兴之事就这么求全责备?

——《这个与那个》一九二六年

鲁迅心声