2025年高考历史风标训练卷3(含解析)

文档属性

| 名称 | 2025年高考历史风标训练卷3(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 44.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考历史风标训练卷3

一.选择题(共24小题)

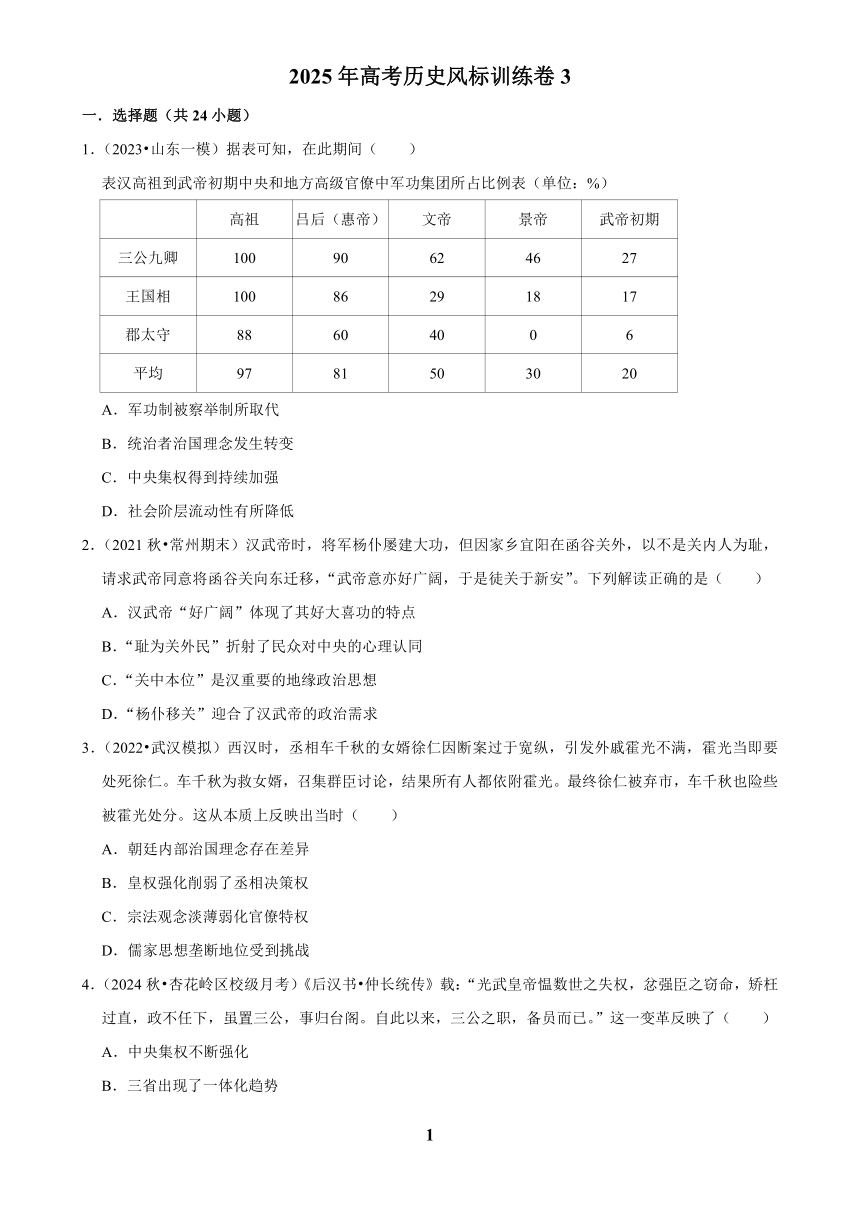

1.(2023 山东一模)据表可知,在此期间( )

表汉高祖到武帝初期中央和地方高级官僚中军功集团所占比例表(单位:%)

高祖 吕后(惠帝) 文帝 景帝 武帝初期

三公九卿 100 90 62 46 27

王国相 100 86 29 18 17

郡太守 88 60 40 0 6

平均 97 81 50 30 20

A.军功制被察举制所取代

B.统治者治国理念发生转变

C.中央集权得到持续加强

D.社会阶层流动性有所降低

2.(2021秋 常州期末)汉武帝时,将军杨仆屡建大功,但因家乡宜阳在函谷关外,以不是关内人为耻,请求武帝同意将函谷关向东迁移,“武帝意亦好广阔,于是徒关于新安”。下列解读正确的是( )

A.汉武帝“好广阔”体现了其好大喜功的特点

B.“耻为关外民”折射了民众对中央的心理认同

C.“关中本位”是汉重要的地缘政治思想

D.“杨仆移关”迎合了汉武帝的政治需求

3.(2022 武汉模拟)西汉时,丞相车千秋的女婿徐仁因断案过于宽纵,引发外戚霍光不满,霍光当即要处死徐仁。车千秋为救女婿,召集群臣讨论,结果所有人都依附霍光。最终徐仁被弃市,车千秋也险些被霍光处分。这从本质上反映出当时( )

A.朝廷内部治国理念存在差异

B.皇权强化削弱了丞相决策权

C.宗法观念淡薄弱化官僚特权

D.儒家思想垄断地位受到挑战

4.(2024秋 杏花岭区校级月考)《后汉书 仲长统传》载:“光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。”这一变革反映了( )

A.中央集权不断强化

B.三省出现了一体化趋势

C.君主专制得到强化

D.中央机构形成制衡机制

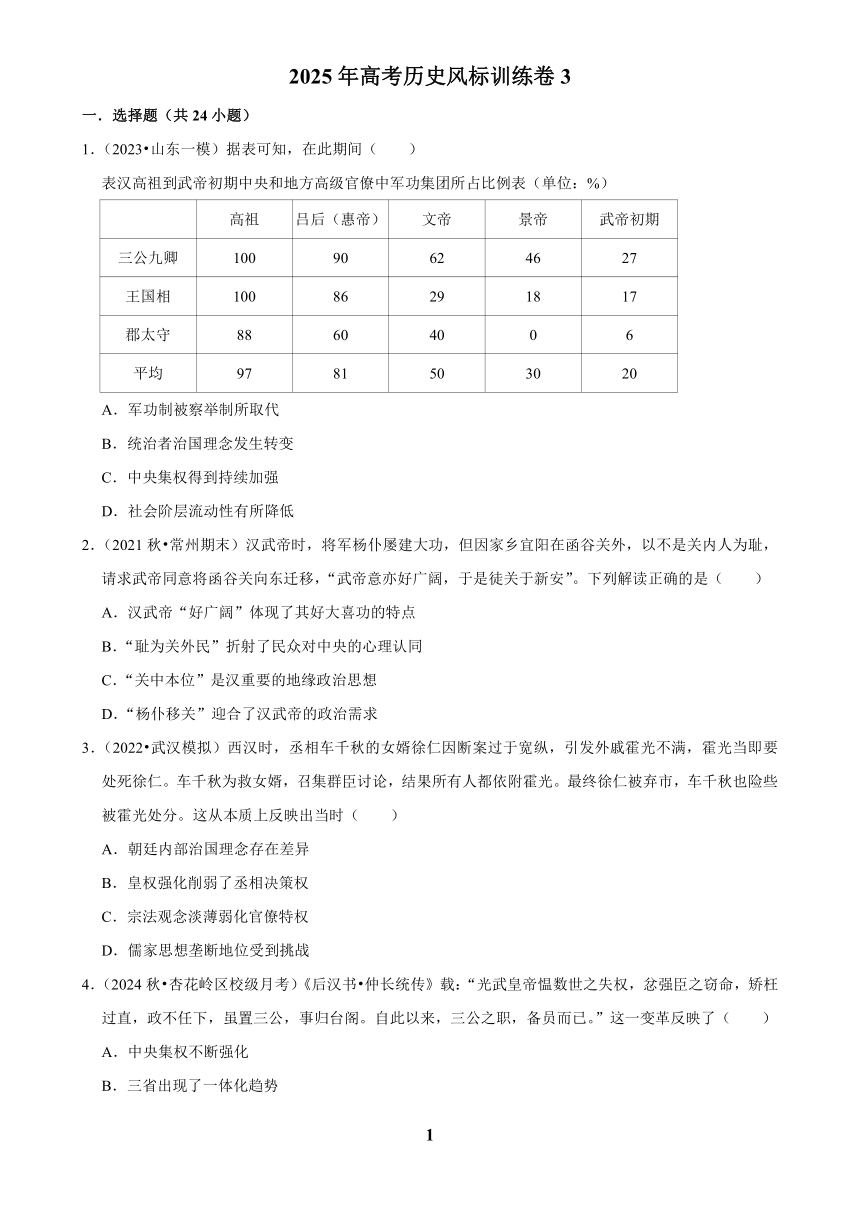

5.(2024 白银区校级开学)郡国并行制是汉初重要的制度设计,由表可知这一制度( )

史料 出处

“山东豪俊遂并起而亡秦族矣” 贾谊《过秦论》

(刘邦)“患吴、会稽轻悍;无壮王无以填之” 《史记 吴王濞传》

“会孝惠、高后时,天下初定;郡国诸侯各务自拊循其民” 《史记 吴王濞传》

“(梁孝王)府库金钱且直巨万,珠玉宝器多于京师” 《史记 梁孝王世家》

A.是当时形势所迫的产物

B.导致王国势力超过中央

C.有效吸取了秦亡的教训

D.是对西周分封制的回归

6.(2024 湖北模拟)秦汉时期,我国的县级政区有县、邑、道及侯国四种类型,其中“道”是设在边地少数民族聚居区的政区。汉代的道集中在西北和西部诸郡,即“有蛮夷曰道”。据此可知( )

A.中央集权制具有多民族政权的性质

B.古代各级行政区域单位变更频繁

C.道作为基层政区具有强大的生命力

D.秦汉的道专门管理少数民族事务

7.(2024 广丰区模拟)董仲舒认为,人性分三品,大多数人持“中民之性”,“中民之性如茧如卵,卵待孵二十日而后能为雏,茧待缫以涫汤而后能为丝,性待渐于教训而后能为善”。其主张( )

A.宣扬了孟子人性善学说

B.强调了社会教化的重要性

C.确立了儒学的独尊地位

D.论证了封建统治的合理性

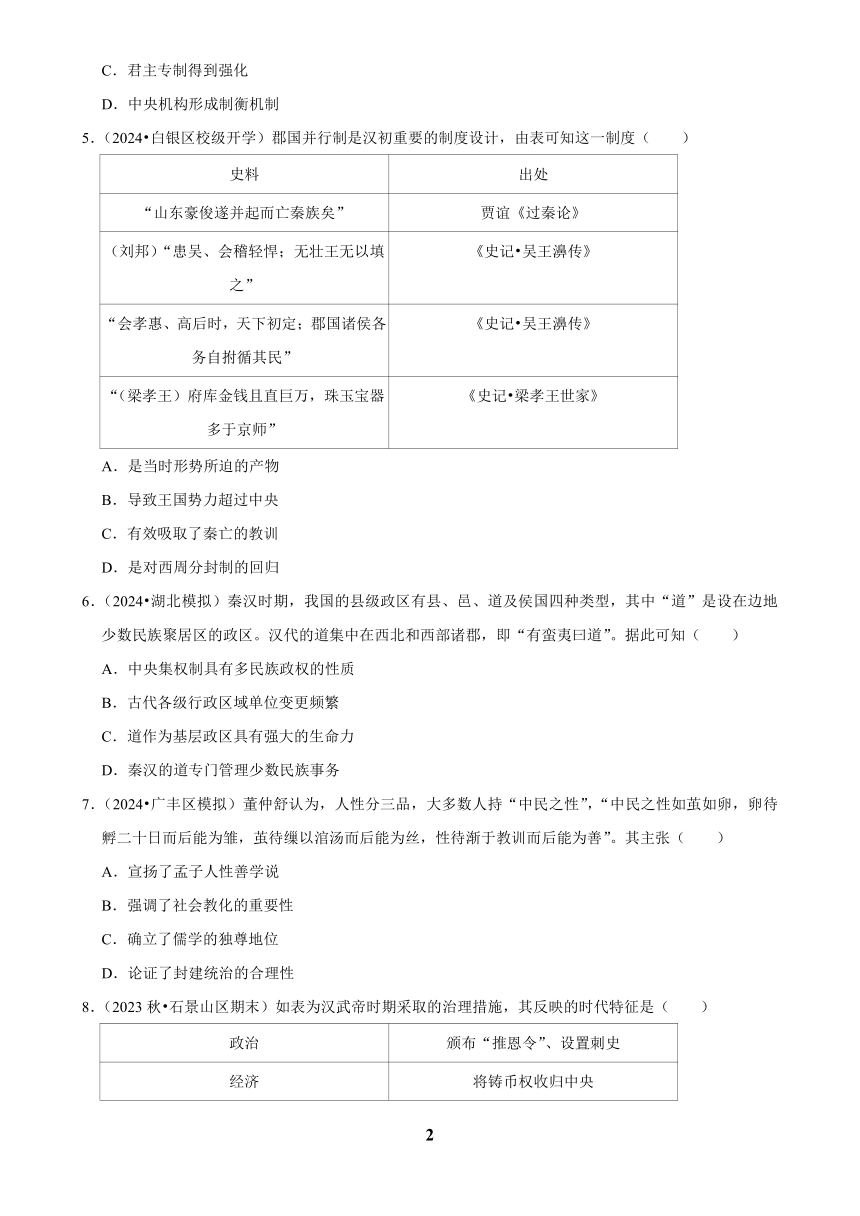

8.(2023秋 石景山区期末)如表为汉武帝时期采取的治理措施,其反映的时代特征是( )

政治 颁布“推恩令”、设置刺史

经济 将铸币权收归中央

思想 尊崇儒术

军事 反击匈奴袭扰

A.早期国家的形成与发展

B.统一多民族国家的巩固

C.政权的更迭与民族交融

D.奠定了现代中国的版图

9.(2024 浙江)史载:“(西)汉成帝初置尚书五人,其一人为仆射,四人分为四曹:常侍曹(主公卿),二千石曹(主郡国二千石),民曹(主凡吏民上书),客曹(主外国夷狄)。后又置三公曹(主断狱),是为五曹。”由此可知( )

A.尚书台正式确立为新行政中枢

B.汉成帝开始设立中朝削弱相权

C.尚书各曹掌握朝廷的重要职能

D.尚书仆射控制中朝威胁到皇权

10.(2024 新乡二模)《史记》记载:“闽越王无诸及越东海王摇者,其先皆越王句(勾)践之后也,姓氏。”《史记》又指出,“楚之先祖出自帝颛顼高阳。高阳者,黄帝之孙,昌意之子也”,还认为匈奴、吴也是黄帝的子孙。这最能说明,司马迁认可( )

A.民族大一统的观念 B.中原民族同祖同源

C.远古传说的真实性 D.各族文化存在差异

11.(2024 青铜峡市校级开学)汉代文景时期,政治清明,经济发展,人民生活安定,史称“文景之治”。这一局面出现的原因有哪些( )

①政府减轻农民负担

②注重手工业与商业的发展

③提倡节俭

④以德化民,推行仁政

A.①③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④

12.(2024 安康开学)据《史记》记述,公元前202年汉高祖打败项羽统一全国后,便下令对大批从军归来的“军吏卒”赐爵、赐田宅,即“法以有功劳行田宅”。这反映出汉初( )

A.儒家思想得到重视

B.抑制地方豪强势力的膨胀

C.推行轻徭薄赋政策

D.稳定政权与恢复生产并举

13.(2024秋 东湖区校级月考)《后汉书》载:“汉典旧事,丞相所请,靡有不听。今之三公,虽当其名而无其实,选举诛赏,一由尚书,尚书见任,重于三公,陵迟(衰微)以来,其渐久矣。”此史料可以用来说明( )

A.东汉尚书完全取代丞相

B.外戚擅政威胁了丞相权力

C.东汉行政体制遭到破坏

D.东汉尚书台成为行政中枢

14.(2024 重庆模拟)汉武帝宠幸中朝官,并从中选拔了一批官吏出任外朝大臣,如卫青、霍去病、桑弘羊、主父偃等,这些人有的在经济上贯彻盐铁官营,实行均输平准,改革币制,有的代替皇帝巡行各地。由此可见,中外朝制度( )

A.实现了君权与相权间的平衡

B.有效加强了中央集权

C.从辅佐皇权演变为反噬力量

D.优化了中枢权力结构

15.(2024秋 天心区校级月考)汉朝在全国设立亭燧传递公文,亭燧间的距离、驻守人员名单在各地官府都有记录。公文从发信地出发,每到一亭休息停留时,亭长就要在封检上签署何人收到公文、收到公文的时间、再次出发的时间、从何处转来、要发到什么地方等。这表明汉朝( )

A.地方行政体系完善 B.中央集权有所加强

C.宗法血缘关系瓦解 D.君主专制权威强化

16.(2024春 石家庄期中)刘邦认为“天下同姓一家”,将全国大部分领土分封给了诸侯王。诸侯国还延续西周分封可自用纪年,可以自辟官署,尽管诸侯国高级官员由中央派遣,却形同虚设,诸侯王甚至可以任意杀之。这表明汉初( )

A.郡国并行制度存在隐患

B.基本继承先秦政治制度

C.宗法血缘观念逐渐淡化

D.地方选官制度不够完善

17.(2024 魏都区校级开学)西汉初年,全国共有60多个郡,受中央直接管辖的只有15个郡,其余均为异姓诸侯王占据。汉高祖剪除异姓王、大封同姓王后,同姓王占据35个郡。到汉武帝时期,通过开疆拓土、实行“推恩令”“酎金夺爵”等举措,全国达到110个郡国,均处于中央政府控制之下。上述变化( )

A.提高了地方郡守的权威性

B.增强了西汉政权的合法性

C.加强了行政运作的合理性

D.促进了官僚政治的开放性

18.(2024秋 龙凤区校级月考)文景时期,深受“惩恶亡秦之政,论议务在宽厚”理念的影响,许多官吏断狱从轻,“刑罚大省”,以至于“刑轻于它时而犯法者寡”,“断狱数百,几致刑措”逐步成为一种社会常态。汉初的司法实践( )

A.体现司法审判的公正理性

B.契合黄老无为的治国思想

C.彰显以德治国的政治智慧

D.沿袭秦朝司法的基本理念

19.(2024秋 东湖区校级月考)西汉初年著名政论家贾谊指出:“当天下之散乱,以强凌弱,众暴寡,智欺愚,士卒罢弊,死于甲兵,老弱骚动,不得治产业,以天下之无天子也。”贾谊的分析意在( )

A.批评“家天下”的皇权专制

B.宣扬“无为而治”的政治主张

C.肯定君主专制统治的合理性

D.强调教化在治国理政中的作用

20.(2024秋 深圳月考)东汉中后期,外戚与宦官两大势力以群体的方式轮流把持最高政权。统治架构中没有与君权相互依存、相互支持的相权保证,当君权从皇太后的依附品——外戚手中夺回以后,只能转手到皇帝的依附品——宦官手中。这说明东汉中后期( )

A.中央集权方式出现畸形

B.君主继承制度有所调整

C.君权强化影响政治稳定

D.中外朝制退出历史舞台

21.(2024秋 青羊区校级月考)汉成帝改刺史为州牧,然废置无常。东汉末年,汉灵帝接受宗室刘焉的建议,选派“清名重臣”出任州牧,掌一州军政,州牧由原来的虚职改为州最高长官。这一措施( )

A.事实上恢复了西周分封制

B.埋下了汉末分裂割据的隐患

C.体现了宗法观念根深蒂固

D.有利于削弱地主豪强的势力

22.(2024秋 北京月考)《史记 孝文本纪》载:“孝文帝从代来,即位二十三年,宫室苑囿狗马服御无所增益。”这折射出当时的治国思想是( )

A.焚书坑儒,以吏为师 B.均输平准,盐铁官营

C.罢黜百家,儒学独尊 D.黄老无为,与民休息

23.(2024秋 杭州月考)某一时期,作为地方最高行政机构的郡,还拥有监视王国、管理侯国、代管中央驻郡机关、督察属县行政、执行大赦等方面的权力。这一时期最有可能是( )

A.秦朝时期 B.西汉初年 C.东汉晚期 D.三国时期

24.(2024秋 温州月考)《汉书》中称颂汉武帝:“武帝之雄才大略,不改文景之恭俭以济斯民,虽《诗》《书》所称,何有加焉。”下列各项能够佐证汉武帝雄才大略的是( )

①平定了吴、楚等七国叛乱②设立为皇帝所掌控的中朝

③国家插手并经营商业贸易④在乌垒城设置西域都护府

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

二.材料题(共1小题)

25.(2022秋 官渡区校级期中)处理中央与地方的关系,巩固统一多民族国家是中国古代政治生态中的重要一环。阅读材料,回答问题。

材料一 自雁门以东至辽阳,为燕、代国;常山以南,太行左转,度河、济,阿、甄以东,薄海,为齐、赵国……而内地北距山以东尽诸侯地,大者或五六郡,连城数十,置百官宫观,僭於天子。汉独有三河、东郡、颍川、南阳,自江陵以西至蜀,北自云中至陇西,与内史凡十五郡,而公主列侯颇食邑其中。

——《史记》

材料二 清朝对西南边疆的统治进一步深入。清代将原属四川的播州地区(今遵义一带)划归贵州,广西北部地区的罗甸、望谟、册亨、贞丰数县亦并入贵州。为加强对边疆的控制,清朝在云南等边陲地区实行富有特色的基层驻军制度即汛塘制度,在边远地带以及与邻邦接界的地区,大量驻守绿营兵和各种土军。雍正年间在西南地区进行了大规模的改土归流,使之同于内地。

——摘编自杨永福、陶亚敏《明、清西南边疆治理措施之比较》

(1)根据材料一结合所学知识,指出汉初实行的地方行政制度及其存在的隐患。列举汉代统治者为消除上述隐患所采取的针对性措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝加强对西南地区统治的措施并简述其作用。指出清朝治理西南的政策趋势。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈古代封建王朝治理边疆少数民族的制度对当今民族政策的启示。

三.论述题(共1小题)

26.(2023 桃城区校级开学)阅读材料,完成下列要求。

材料:汉景帝时期,黄老学者黄生与儒学博士辕固生展开了激烈的辩论,辩论的议题是汤武除桀纣是受天命而王,还是以臣弑君?辕固生认为:“汤武除桀纣,不是以臣弑君,而是受天命而王。桀纣暴虐无道,天下百姓已不再拥戴,而汤武正是顺应百姓心愿而讨伐桀纣的,百姓一心归附汤武而不愿受桀纣的统治,汤武不得已才立为君王,这不是受天命而王是什么?”黄生则反对说:“帽子虽破终究戴在头上,鞋子虽新毕竟踩在脚下,原因就是上下等级的区别。桀纣虽然暴虐无道,终归是君王,汤武虽然圣贤,仍然是臣下。君王有了过失,臣下不能直言进谏以使天子改过,反而因为他有过失而诛杀,这不是弑君是什么?”辕固生反驳说:“要像你说的那样,高皇帝伐无道诛暴秦而成为天子,也是不对的了?”汉景帝出面说:“吃马肉不吃马肝(古人认为马肝有毒),不算是不知道肉的味道;学者不争辩汤武之事,不能算是愚昧无知。”汉景帝的母亲也是当时实际掌权者窦太后,听说辕固生同黄生争辩“汤武革命”后异常愤怒,将辕固生关押。

——摘编自栾保群《霸王道杂之与汉初的儒道之争》

评析材料所述历史现象(任意一点或整体),得出结论。(要求:持论有据,论证充分,表达清晰)

2025年高考历史风标训练卷3

参考答案与试题解析

一.选择题(共24小题)

1.(2023 山东一模)据表可知,在此期间( )

表汉高祖到武帝初期中央和地方高级官僚中军功集团所占比例表(单位:%)

高祖 吕后(惠帝) 文帝 景帝 武帝初期

三公九卿 100 90 62 46 27

王国相 100 86 29 18 17

郡太守 88 60 40 0 6

平均 97 81 50 30 20

A.军功制被察举制所取代

B.统治者治国理念发生转变

C.中央集权得到持续加强

D.社会阶层流动性有所降低

【分析】本题考查汉朝中央集权的加强,由表中数据反映的军功集团在王国相、郡太守中比重的迅速下降及所学汉武帝加强中央集权的措施分析作答。

【解析】由表中数据可以看出,汉高祖至文帝时期 三公九卿之职大多由功臣把持,比重虽有所下降,但仍占绝对优势,这说明君主权力受到功臣的威胁;而功臣在王国相、郡太守比重大,说明中央集权受到了一定威胁。自文帝后,功臣占比迅速下降,说明君主权力、中央集权都得到了加强,C项正确;

材料中看不出选官制度的变化,况且汉代实行察举制取代军功制,排除A项;

材料中看不出治国理念发生转变,排除B项;

表中数据反映了功臣的比重持续下降,结合所学汉代选官制度的知识可知,汉代实行察举制,不重出身重德行,有利于推动社会阶层的流动性加强,排除D项。

故选:C。

2.(2021秋 常州期末)汉武帝时,将军杨仆屡建大功,但因家乡宜阳在函谷关外,以不是关内人为耻,请求武帝同意将函谷关向东迁移,“武帝意亦好广阔,于是徒关于新安”。下列解读正确的是( )

A.汉武帝“好广阔”体现了其好大喜功的特点

B.“耻为关外民”折射了民众对中央的心理认同

C.“关中本位”是汉重要的地缘政治思想

D.“杨仆移关”迎合了汉武帝的政治需求

【分析】本题考查汉朝加强中央集权的措施,根据材料“武帝意亦好广阔,于是徒关于新安”并结合所学汉武帝巩固大一统的措施分析作答。

【解析】根据材料“武帝意亦好广阔,于是徒关于新安”并结合所学汉武帝巩固大一统的措施可知,屡建大功的将军杨仆,以不是关内人为耻,请求汉武帝同意将函谷关向东迁移,汉武帝认为,东移函谷关,既有利于扩大京畿地域,又能加强关中平衡地方的能力,于是将函谷关东移到新安。由此可知,“杨仆移关”迎合了汉武帝的政治需求,D项正确;

仅有材料中一个事例不能体现汉武帝好大喜功的特点,排除A项;

杨仆“耻为关外民”的原因是当时关中侯有正统地位,而关外人不能得到关中的封地,所以“耻为关外民”不能折射出民众对中央的心理认同,排除B项;

“关中本位是汉重要的地缘政治思想”与材料主旨不符,排除C项。

故选:D。

3.(2022 武汉模拟)西汉时,丞相车千秋的女婿徐仁因断案过于宽纵,引发外戚霍光不满,霍光当即要处死徐仁。车千秋为救女婿,召集群臣讨论,结果所有人都依附霍光。最终徐仁被弃市,车千秋也险些被霍光处分。这从本质上反映出当时( )

A.朝廷内部治国理念存在差异

B.皇权强化削弱了丞相决策权

C.宗法观念淡薄弱化官僚特权

D.儒家思想垄断地位受到挑战

【分析】本题考查西汉皇权与相权的有关知识,汉初,丞相集决策、司法、行政大权于一身,位高权重,为了改变丞相位高权重的地位,加强皇权,维护统治汉武帝时期频繁更换丞相;由皇帝身边的较低级的亲信官吏和侍从人员组成“中朝”,形成一个宫内决策机构,也称为“内朝”,利用内朝与外朝对峙,并分夺外朝权力。

【解析】根据材料“车千秋为救女婿,召集群臣讨论,结果所有人都依附霍光”等信息可知,丞相车秋的意见没有得到群臣的拥护,结合所学知识可知,当时皇权进一步加强,丞相的权力遭到削弱,所以B正确;

材料反映的是丞相的权力弱化,与“治国理念”无关,故排除A;

材料并没有提及宗法观念的相关信息,故排除C。

材料反映的是相权的变化,未提及儒家思想的相关信息,故排除D。

故选:B。

4.(2024秋 杏花岭区校级月考)《后汉书 仲长统传》载:“光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。”这一变革反映了( )

A.中央集权不断强化

B.三省出现了一体化趋势

C.君主专制得到强化

D.中央机构形成制衡机制

【分析】本题考查了汉朝专制主义中央集权的强化,解答本题需结合汉代强化专制主义中央集权的措施进行分析。

【解析】材料主要说明君主专制加强,与中央对地方控制(即中央集权)无关,排除A项;

三省六部制正式确立于隋代,三省出现了一体化趋势发生在唐代“政事堂”设立后,排除B项;

据材料“事归台阁”、“三公之职,备员而已”可知,汉光武帝削弱相权,加强尚书台的权力,从而有利于加强皇权,强化君主专制,C项正确;

材料只反映尚书台的地位提高,权力变大,并未体现中央机构形成制衡机制,排除D项。

故选:C。

5.(2024 白银区校级开学)郡国并行制是汉初重要的制度设计,由表可知这一制度( )

史料 出处

“山东豪俊遂并起而亡秦族矣” 贾谊《过秦论》

(刘邦)“患吴、会稽轻悍;无壮王无以填之” 《史记 吴王濞传》

“会孝惠、高后时,天下初定;郡国诸侯各务自拊循其民” 《史记 吴王濞传》

“(梁孝王)府库金钱且直巨万,珠玉宝器多于京师” 《史记 梁孝王世家》

A.是当时形势所迫的产物

B.导致王国势力超过中央

C.有效吸取了秦亡的教训

D.是对西周分封制的回归

【分析】本题侧重于考查汉代加强中央集权的措施,

【解析】A.从材料可知,当时六国故地地方豪族势力仍旧强大,难以推行郡县制,只能分封诸侯加以镇抚,说明在六国故地恢复分封制是形势所迫,正确;

B.材料只体现了梁孝王珠宝玉器多于京师,无法得出总体势力超过中央,排除;

C.秦朝灭亡与废除分封制没有必然联系,排除;

D.汉初在地方推行郡国并行制,非单纯的分封制,排除。

故选:A。

【点评】本题侧重于考查汉代加强中央集权的措施,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

6.(2024 湖北模拟)秦汉时期,我国的县级政区有县、邑、道及侯国四种类型,其中“道”是设在边地少数民族聚居区的政区。汉代的道集中在西北和西部诸郡,即“有蛮夷曰道”。据此可知( )

A.中央集权制具有多民族政权的性质

B.古代各级行政区域单位变更频繁

C.道作为基层政区具有强大的生命力

D.秦汉的道专门管理少数民族事务

【分析】本题主要考查的是汉朝的统治,解答本题需要掌握汉朝加强中央集权的措施。

【解析】据本题材料概括得出结论是:秦汉时期在民族聚居区设“道”,中央集权制具有多民族政权的性质,A项正确;

材料无法体现古代行政区变更频繁,排除B项;

“道”作为基层政区没有得到长期延续,排除C项;

“道”并非专门管理少数民族事务的政区,排除D项。

故选:A。

7.(2024 广丰区模拟)董仲舒认为,人性分三品,大多数人持“中民之性”,“中民之性如茧如卵,卵待孵二十日而后能为雏,茧待缫以涫汤而后能为丝,性待渐于教训而后能为善”。其主张( )

A.宣扬了孟子人性善学说

B.强调了社会教化的重要性

C.确立了儒学的独尊地位

D.论证了封建统治的合理性

【分析】本题考查董仲舒的思想主张,解答本题需要掌握董仲舒的思想主张。

【解析】据材料可知,董仲舒认为人性需要通过教育和培养才能变好,就像茧需要经过热水煮后才能变成丝一样,这表明他主张通过社会教化来引导和塑造人的品性,B项正确;

孟子主张人性本善,而董仲舒认为人性有三品,且需要通过教化才能为善,与孟子的观点不同,排除A项;

汉武帝的尊儒举措确立了儒学的独尊地位,排除C项;

董仲舒的观点主要是关于人性和教化的,没有直接论证封建统治的合理性,排除D项。

故选:B。

8.(2023秋 石景山区期末)如表为汉武帝时期采取的治理措施,其反映的时代特征是( )

政治 颁布“推恩令”、设置刺史

经济 将铸币权收归中央

思想 尊崇儒术

军事 反击匈奴袭扰

A.早期国家的形成与发展

B.统一多民族国家的巩固

C.政权的更迭与民族交融

D.奠定了现代中国的版图

【分析】本题考查汉代巩固统治的措施,结合所学知识对题干表格信息的正确解读是解决问题的关键。

【解析】根据材料“颁布‘推恩令’、设置刺史”“反击匈奴袭扰”等信息及所学知识可知,汉武帝在政治上颁布“推恩令”、设置刺史,经济上将铸币权收归中央,思想上尊崇儒术,军事上反击匈奴侵扰,这些措施有利于加强中央集权,巩固国家统一,B项正确;

早期国家的形成与发展时期为夏商周时期,排除A项;

汉武帝时期并没有政权更迭,排除C项;

清朝奠定了现代中国的版图,排除D项。

故选:B。

9.(2024 浙江)史载:“(西)汉成帝初置尚书五人,其一人为仆射,四人分为四曹:常侍曹(主公卿),二千石曹(主郡国二千石),民曹(主凡吏民上书),客曹(主外国夷狄)。后又置三公曹(主断狱),是为五曹。”由此可知( )

A.尚书台正式确立为新行政中枢

B.汉成帝开始设立中朝削弱相权

C.尚书各曹掌握朝廷的重要职能

D.尚书仆射控制中朝威胁到皇权

【分析】本题考查了汉朝加强君主专制的措施,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解析】根据材料“汉成帝初置尚书五人,其一人为仆射,四人分为四曹:常侍曹(主公卿),二千石曹(主郡国二千石),民曹(主凡吏民上书),客曹(主外国夷狄)。后又置三公曹(主断狱),是为五曹”可知,五曹分别主公卿、主郡国二千石、主凡吏民上书、主外国夷狄、主断狱,分别负责具体政务,反映了尚书各曹掌握朝廷的重要职能,C项正确;

汉成帝时期的尚书台属于秘书机构,还未正式确立为新行政中枢,排除A项;

汉武帝时期设立中朝以削弱相权,排除B项;

材料没有体现对皇权的影响,排除D项。

故选:C。

10.(2024 新乡二模)《史记》记载:“闽越王无诸及越东海王摇者,其先皆越王句(勾)践之后也,姓氏。”《史记》又指出,“楚之先祖出自帝颛顼高阳。高阳者,黄帝之孙,昌意之子也”,还认为匈奴、吴也是黄帝的子孙。这最能说明,司马迁认可( )

A.民族大一统的观念 B.中原民族同祖同源

C.远古传说的真实性 D.各族文化存在差异

【分析】本题考查两汉的文化,解答本题需要掌握两汉的文化。

【解析】根据材料和所学可知,通过将不同地区和民族的先祖追溯到共同的祖先(如黄帝),司马迁表达了一种民族大一统的思想,即不同民族和文化都有共同的起源,都是中华民族的一部分,A项正确;

司马迁在《史记》中关于各民族同祖同源的记载,并非仅限于中原王朝,排除B项;

料没有反映司马迁对远古传说的真实性的认同,此外,远古传说并不能完全作为史料来印证历史发展的过程,排除C项;

各民族之间的文化差异是客观存在的,但与材料主旨不符,排除D项。

故选:A。

11.(2024 青铜峡市校级开学)汉代文景时期,政治清明,经济发展,人民生活安定,史称“文景之治”。这一局面出现的原因有哪些( )

①政府减轻农民负担

②注重手工业与商业的发展

③提倡节俭

④以德化民,推行仁政

A.①③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④

【分析】本题考查了西汉的建立与“文景之治”,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解析】汉初“文景之治”出现的原因主要是西汉成立后吸取秦朝二世而亡的教训,实行轻徭薄赋,注意减轻农民负担,提倡借鉴,主张以德化民,推行仁政,①③④符合题意;西汉时期推行重农抑商,并不注重商业的发展,②不符合题意。

故选:A。

12.(2024 安康开学)据《史记》记述,公元前202年汉高祖打败项羽统一全国后,便下令对大批从军归来的“军吏卒”赐爵、赐田宅,即“法以有功劳行田宅”。这反映出汉初( )

A.儒家思想得到重视

B.抑制地方豪强势力的膨胀

C.推行轻徭薄赋政策

D.稳定政权与恢复生产并举

【分析】本题考查了西汉的建立与“文景之治”,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解析】根据材料信息可知,汉高祖打败项羽统一全国后,下令对大批从军归来的“军吏卒”赐爵、赐田宅.赐爵和赐田宅的措施旨在奖励军功,同时也是为了稳定这些军吏卒的生活,使他们能够安心生产,从而促进社会经济的恢复和发展,这反映汉初稳定政权与恢复生产并举,D项正确;“儒家思想得到重视”与材料中的政策没有直接关系,因为儒家思想在汉朝初期尚未成为主导思想,排除A项;虽然赐爵赐田宅的政策可能间接影响到地方豪强势力,但材料中并没有明确提到这一点,排除B项;“推行轻徭薄赋政策”在材料中没有提及,而且赐爵赐田宅更多是奖励军功,与减轻徭役赋税不是直接相关,排除C项。

故选:D。

13.(2024秋 东湖区校级月考)《后汉书》载:“汉典旧事,丞相所请,靡有不听。今之三公,虽当其名而无其实,选举诛赏,一由尚书,尚书见任,重于三公,陵迟(衰微)以来,其渐久矣。”此史料可以用来说明( )

A.东汉尚书完全取代丞相

B.外戚擅政威胁了丞相权力

C.东汉行政体制遭到破坏

D.东汉尚书台成为行政中枢

【分析】本题考查了汉朝加强君主专制的措施,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解析】根据材料信息可知,尚书台在东汉时期逐渐成为处理国家政务的核心机构,其权力和地位显著提升,甚至超过了传统上权力集中的三公,成为事实上的行政中枢,D项正确;

“完全取代丞相”的表述过于绝对,尚书台虽成为行政中枢,但并未完全取代丞相,丞相一职仍然存在,排除A项;

史料中并未直接提及外戚擅政,而是聚焦于三公和尚书权力的变化,排除B项;

东汉政治体制虽有权力转移,但不能直接说明体制遭到破坏,尚书台成为中枢可以视为体制内的调整,排除C项。

故选:D。

14.(2024 重庆模拟)汉武帝宠幸中朝官,并从中选拔了一批官吏出任外朝大臣,如卫青、霍去病、桑弘羊、主父偃等,这些人有的在经济上贯彻盐铁官营,实行均输平准,改革币制,有的代替皇帝巡行各地。由此可见,中外朝制度( )

A.实现了君权与相权间的平衡

B.有效加强了中央集权

C.从辅佐皇权演变为反噬力量

D.优化了中枢权力结构

【分析】本题考查元汉朝加强君主专制的措施,解答本题需要掌握汉朝加强君主专制的措施。

【解析】根据材料中从中朝官中选拔官吏出任外朝的信息,可知这些官员既是内朝的侍从顾问,又同时出任外朝官,一身二任,以及“贯彻盐铁官营,实行均输平准,改革币制,有的代替皇帝巡行各地”等活动,可知既打击了富商大贾的势力,又削弱了地方豪强力量,从而加强了对全国的控制,使中央集权进一步强化。B项正确;

实现君权与相权间的平衡,说法错误,中外朝制度强化君权削弱相权,排除A项;

“反噬”说法错误,汉武帝时期中朝官并未威胁皇权,排除C项;

D项“优化”错误,中外朝制度是汉武帝时期加强专制主义中央集权的手段,但同时也为西汉末的宦官专权外戚专权埋下隐患,从制度发展上看并非优化。排除D项。

故选:B。

15.(2024秋 天心区校级月考)汉朝在全国设立亭燧传递公文,亭燧间的距离、驻守人员名单在各地官府都有记录。公文从发信地出发,每到一亭休息停留时,亭长就要在封检上签署何人收到公文、收到公文的时间、再次出发的时间、从何处转来、要发到什么地方等。这表明汉朝( )

A.地方行政体系完善 B.中央集权有所加强

C.宗法血缘关系瓦解 D.君主专制权威强化

【分析】本题侧重于考汉代加强中央集权的措施,解题关键信息是“汉朝在全国设立亭燧传递公文,亭燧间的距离、驻守人员名单在各地官府都有记录”。

【解析】A.材料反映的是汉代邮驿制度的完善,未涉及地方行政体系的相关信息,排除;

B.根据材料可知,汉朝在全国设立亭燧传递公文,并且形成了严密的公文收发规定,确保了信息的快速传递和准确接收。这一系统的运作依赖于严格的组织和管理制度,以及各级官府的合作和支持。通过这一系统,汉朝能够有效地应对边疆的安全挑战,维护国家的稳定和安全,体现了中央集权的加强,正确;

C.春秋战国时期,随着社会结构和经济基础的变化,宗法血缘关系逐渐走向瓦解,排除;

D.材料未涉及皇权与相权之间的关系,无法直接得出君主专制权威强化的结论,排除。

故选:B。

16.(2024春 石家庄期中)刘邦认为“天下同姓一家”,将全国大部分领土分封给了诸侯王。诸侯国还延续西周分封可自用纪年,可以自辟官署,尽管诸侯国高级官员由中央派遣,却形同虚设,诸侯王甚至可以任意杀之。这表明汉初( )

A.郡国并行制度存在隐患

B.基本继承先秦政治制度

C.宗法血缘观念逐渐淡化

D.地方选官制度不够完善

【分析】本题考查西汉的建立与“文景之治”,要求运用所学分析解读题干信息。

【解析】根据材料“将全国大部分领土分封给了诸侯王”“还延续西周分封可自用纪年”“可以自辟官署”“诸侯王甚至可以任意杀之”等信息并结合所学知识可知,汉初实行的郡国并行制不利于加强中央集权,存在隐患,A项正确;

秦朝并未确立分封制,排除B项;

汉初实行郡国并行制,说明宗法血缘观念并未淡化,排除C项;

“选官制度”材料并未涉及,排除D项。

故选:A。

17.(2024 魏都区校级开学)西汉初年,全国共有60多个郡,受中央直接管辖的只有15个郡,其余均为异姓诸侯王占据。汉高祖剪除异姓王、大封同姓王后,同姓王占据35个郡。到汉武帝时期,通过开疆拓土、实行“推恩令”“酎金夺爵”等举措,全国达到110个郡国,均处于中央政府控制之下。上述变化( )

A.提高了地方郡守的权威性

B.增强了西汉政权的合法性

C.加强了行政运作的合理性

D.促进了官僚政治的开放性

【分析】本题考查了汉朝加强中央集权的措施,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解析】根据材料可知,西汉初年至汉武帝时期,中央政府控制的郡国数量急剧扩大,世袭官僚大量减少,官员流动性增强,扩大了中央政府选官的范围和方式,推动了察举制的发展,促进了官僚政治的开放性,D项正确;增加了地方郡守的数量,不等于提高了其权威性,排除A项;材料体现的是中央集权与地方分权的斗争,不是强调西汉政权的合法性,排除B项;郡国数量的变化无法说明行政运作是否合理,排除C项。

故选:D。

18.(2024秋 龙凤区校级月考)文景时期,深受“惩恶亡秦之政,论议务在宽厚”理念的影响,许多官吏断狱从轻,“刑罚大省”,以至于“刑轻于它时而犯法者寡”,“断狱数百,几致刑措”逐步成为一种社会常态。汉初的司法实践( )

A.体现司法审判的公正理性

B.契合黄老无为的治国思想

C.彰显以德治国的政治智慧

D.沿袭秦朝司法的基本理念

【分析】本题考查的是西汉的建立与“文景之治”,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解析】根据材料“许多官吏断狱从轻,‘刑罚大省’,以至于‘刑轻于它时而犯法者寡’,‘断狱数百,几致刑措’逐步成为一种社会常态。”可知,汉初实行黄老无为的治国思想在司法领域的体现,B项正确;

刑法较轻不完全代表司法审判公正合理,排除A项;

材料体现刑法较轻,并非以德治国,排除C项;

汉初吸取秦朝刑法太重的教训,采取无为而治的思想,并非沿袭秦朝司法基本理念,排除D项。

故选:B。

19.(2024秋 东湖区校级月考)西汉初年著名政论家贾谊指出:“当天下之散乱,以强凌弱,众暴寡,智欺愚,士卒罢弊,死于甲兵,老弱骚动,不得治产业,以天下之无天子也。”贾谊的分析意在( )

A.批评“家天下”的皇权专制

B.宣扬“无为而治”的政治主张

C.肯定君主专制统治的合理性

D.强调教化在治国理政中的作用

【分析】本题考查汉朝加强中央集权的措施,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解析】据本题材料“天下之散乱……以天下之无天子也”可以得出,贾谊认为社会的种种乱象是因为缺乏天子的治理,这肯定君主专制统治的合理性,C项正确;

材料强调的是加强君主专制,而不是评判,排除A项;

“无为而治”强调不过多的干预,材料强调的是加强君主对社会的干预,排除B项;

材料没有涉及“教化”,排除D项。

故选:C。

20.(2024秋 深圳月考)东汉中后期,外戚与宦官两大势力以群体的方式轮流把持最高政权。统治架构中没有与君权相互依存、相互支持的相权保证,当君权从皇太后的依附品——外戚手中夺回以后,只能转手到皇帝的依附品——宦官手中。这说明东汉中后期( )

A.中央集权方式出现畸形

B.君主继承制度有所调整

C.君权强化影响政治稳定

D.中外朝制退出历史舞台

【分析】本题侧重于考查汉代加强君主专制的措施,解题关键信息是“统治架构中没有与君权相互依存、相互支持的相权保证,当君权从皇太后的依附品﹣外戚手中夺回以后,只能转手到皇帝的依附品﹣﹣宦官手中”。

【解析】A.材料内容主要体现了东汉中后期外戚和宦官把持政权,君权被外戚和宦官把持的现象,没有涉及中央集权方式,排除;

B.材料内容没有涉及君主继承制度,排除;

C.据材料“统治架构中没有与君权相互依存、相互支持的相权保证,当君权从皇太后的依附品﹣外戚手中夺回以后,只能转手到皇帝的依附品﹣﹣宦官手中”可知,东汉中后期,外戚与宦官两大势力轮流把持最高政权,君权被外戚和宦官把持,说明君权强化影响政治稳定,正确;

D.内外朝制度是汉武帝时期形成的,与材料时间不符,排除。

故选:C。

21.(2024秋 青羊区校级月考)汉成帝改刺史为州牧,然废置无常。东汉末年,汉灵帝接受宗室刘焉的建议,选派“清名重臣”出任州牧,掌一州军政,州牧由原来的虚职改为州最高长官。这一措施( )

A.事实上恢复了西周分封制

B.埋下了汉末分裂割据的隐患

C.体现了宗法观念根深蒂固

D.有利于削弱地主豪强的势力

【分析】本题侧重于考查汉代加强中央集权的措施,解题关键信息是“掌一州军政,州牧由原来的虚职改为州最高长官”。

【解析】A.州牧虽掌一州军政,但与诸侯仍有区别,所以选项A不对,排除;

B.刺史的本职是为监督地方,然而至东汉演变为执掌一州军政的常设长官,这进一步分散了中央的权力,埋下了割据的隐患,正确;

C.州牧与皇帝之间并无血缘关系,所以选项C不正确,排除;

D.地方豪强的势力因此而进一步膨胀,所以选项D也不对,排除。

故选:B。

22.(2024秋 北京月考)《史记 孝文本纪》载:“孝文帝从代来,即位二十三年,宫室苑囿狗马服御无所增益。”这折射出当时的治国思想是( )

A.焚书坑儒,以吏为师 B.均输平准,盐铁官营

C.罢黜百家,儒学独尊 D.黄老无为,与民休息

【分析】本题考查西汉的建立与“文景之治”,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解析】根据材料描述可知,汉文帝较为节俭,当时的治国思想是黄老无为思想,D项正确;

A项是秦朝的文化政策,排除A;

均输平准,盐铁官营以及罢黜百家独尊儒术是汉武帝时期的举措,排除BC项。

故选:D。

23.(2024秋 杭州月考)某一时期,作为地方最高行政机构的郡,还拥有监视王国、管理侯国、代管中央驻郡机关、督察属县行政、执行大赦等方面的权力。这一时期最有可能是( )

A.秦朝时期 B.西汉初年 C.东汉晚期 D.三国时期

【分析】本题考查汉朝加强中央集权的措施,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解析】据材料“某一时期,作为地方最高行政机构的郡,还拥有监视王国、管理侯国、代管中央驻郡机关、督察属县行政、执行大赦等方面的权力”并结合所学可知,汉初实行郡国并行制,其中分封的“国”有“王国和侯国”之分,王国权利很大,但侯国归所在郡管辖,B项符合题意,B项正确;

秦朝实行郡县制,没有实行分封制,排除A项;

东汉晚期实行的州、郡、县三级制,州是地方最高行政机构,排除C项;

三国时期国家分裂,与材料不符,排除D项。

故选:B。

24.(2024秋 温州月考)《汉书》中称颂汉武帝:“武帝之雄才大略,不改文景之恭俭以济斯民,虽《诗》《书》所称,何有加焉。”下列各项能够佐证汉武帝雄才大略的是( )

①平定了吴、楚等七国叛乱②设立为皇帝所掌控的中朝

③国家插手并经营商业贸易④在乌垒城设置西域都护府

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

【分析】本题侧重于考查汉代中央集权的加强,解题关键信息是“武帝之雄才大略,不改文景之恭俭以济斯民,虽《诗》《书》所称,何有加焉”。

【解析】①“平定了吴、楚等七国叛乱”是汉景帝时期的措施,错误,排除;

②据本题材料“武帝之雄才大略,不改文景之恭俭以济斯民,虽《诗》《书》所称,何有加焉”并结合所学知识可知,汉武帝为了加强君主专制,设立了中朝,削弱了丞相为首的外朝,正确;

③汉武帝时期,为了增加政府财政收入,抑制私商的发展,采取了盐铁官营制度,国家插手并经营商业贸易,正确;

④公元前60年,汉宣帝在乌垒城设置西域都护府,错误,排除。

由此可知,B项正确,ACD排除。

故选:B。

二.材料题(共1小题)

25.(2022秋 官渡区校级期中)处理中央与地方的关系,巩固统一多民族国家是中国古代政治生态中的重要一环。阅读材料,回答问题。

材料一 自雁门以东至辽阳,为燕、代国;常山以南,太行左转,度河、济,阿、甄以东,薄海,为齐、赵国……而内地北距山以东尽诸侯地,大者或五六郡,连城数十,置百官宫观,僭於天子。汉独有三河、东郡、颍川、南阳,自江陵以西至蜀,北自云中至陇西,与内史凡十五郡,而公主列侯颇食邑其中。

——《史记》

材料二 清朝对西南边疆的统治进一步深入。清代将原属四川的播州地区(今遵义一带)划归贵州,广西北部地区的罗甸、望谟、册亨、贞丰数县亦并入贵州。为加强对边疆的控制,清朝在云南等边陲地区实行富有特色的基层驻军制度即汛塘制度,在边远地带以及与邻邦接界的地区,大量驻守绿营兵和各种土军。雍正年间在西南地区进行了大规模的改土归流,使之同于内地。

——摘编自杨永福、陶亚敏《明、清西南边疆治理措施之比较》

(1)根据材料一结合所学知识,指出汉初实行的地方行政制度及其存在的隐患。列举汉代统治者为消除上述隐患所采取的针对性措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝加强对西南地区统治的措施并简述其作用。指出清朝治理西南的政策趋势。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈古代封建王朝治理边疆少数民族的制度对当今民族政策的启示。

【分析】(1)本题考查了汉朝的地方行政制度,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

(2)本题考查了清朝加强对西南地区统治的措施和作用,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

(3)本题考查了古代封建王朝治理边疆少数民族的制度对当今民族政策的启示,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解析】(1)根据材料一“自雁门以东至辽阳,为燕、代国;常山以南”和材料一“而内地北距山以东尽诸侯地,大者或五六郡”可推出汉初实行的地方行政制度是郡国并行制,结合所学可知郡国并行制,使得地方诸侯独立性过大,容易形成割据势力,威胁中央集权。统治者为消除上述隐患所采取的针对性措施:汉景帝削藩、平定“七国之乱”;汉武帝颁布“推恩令”。

(2)清朝加强对西南地区统治的措施:根据材料二“清代将原属四川的播州地区(今遵义一带)划归贵州,广西北部地区的罗甸、望谟、册亨、贞丰数县亦并入贵州。”可推出对四川、广西等地区进行区域调整;根据材料二“清朝在云南等边陲地区实行富有特色的基层驻军制度即汛塘制度”可推出实行基层驻军制度;根据材料二“雍正年间在西南地区进行了大规模的改土归流,使之同于内地。”可推出进行大规模的改土归流。作用:结合所学知识可知,有利于加强对地方的管理,推动当地经济的发展,有利于社会稳定,巩固统一多民族国家的发展。趋势:结合所学可知:内地与少数民族地区一体化程度加强。

(3)启示:结合所学可知,古代封建王朝治理边疆少数民族的制度对当今民族政策的启示有应坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣;尊重少数民族的习俗和宗教信仰;坚持民族区域自治政策。

故答案为:

(1)制度:郡国并行制。隐患:郡国并行制,使得地方诸侯独立性过大,容易形成割据势力,威胁中央集权。措施:汉景帝削藩、平定“七国之乱”;汉武帝颁布“推恩令”。

(2)措施:对四川、广西等地区进行区域调整;进行大规模的改土归流。作用:有利于加强对地方的管理,推动当地经济的发展,有利于社会稳定,巩固统一多民族国家的发展。趋势:内地与少数民族地区一体化程度加强。

(3)启示:坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣;尊重少数民族的习俗和宗教信仰;坚持民族区域自治政策。

三.论述题(共1小题)

26.(2023 桃城区校级开学)阅读材料,完成下列要求。

材料:汉景帝时期,黄老学者黄生与儒学博士辕固生展开了激烈的辩论,辩论的议题是汤武除桀纣是受天命而王,还是以臣弑君?辕固生认为:“汤武除桀纣,不是以臣弑君,而是受天命而王。桀纣暴虐无道,天下百姓已不再拥戴,而汤武正是顺应百姓心愿而讨伐桀纣的,百姓一心归附汤武而不愿受桀纣的统治,汤武不得已才立为君王,这不是受天命而王是什么?”黄生则反对说:“帽子虽破终究戴在头上,鞋子虽新毕竟踩在脚下,原因就是上下等级的区别。桀纣虽然暴虐无道,终归是君王,汤武虽然圣贤,仍然是臣下。君王有了过失,臣下不能直言进谏以使天子改过,反而因为他有过失而诛杀,这不是弑君是什么?”辕固生反驳说:“要像你说的那样,高皇帝伐无道诛暴秦而成为天子,也是不对的了?”汉景帝出面说:“吃马肉不吃马肝(古人认为马肝有毒),不算是不知道肉的味道;学者不争辩汤武之事,不能算是愚昧无知。”汉景帝的母亲也是当时实际掌权者窦太后,听说辕固生同黄生争辩“汤武革命”后异常愤怒,将辕固生关押。

——摘编自栾保群《霸王道杂之与汉初的儒道之争》

评析材料所述历史现象(任意一点或整体),得出结论。(要求:持论有据,论证充分,表达清晰)

【分析】本题考查西汉建立与“文景之治”,解答本题需要解读材料信息,得出历史现象,进而总结出结论,然后结合西汉初年的道家思想和儒家思想的相关知识分析。

【解析】评析:依据材料信息,得出反映的是历史现象,进而总结出结论。然后结合所学从背景、实质以及影响等角度进行评析。依据材料“汉景帝时期,黄老学者黄生与儒学博士辕固生展开了激烈的辩论,辩论的议题是汤武除桀纣是受天命而王,还是以臣弑君”、“(掌权者窦太后)听说辕固生同黄生争辩‘汤武革命’后异常愤怒。将辕固生关押”可知,历史现象是西汉前期的辕黄之辩。结合所学可知,反映了西汉前期,儒家思想处于劣势,道家思想占据主导地位,由此得出结论。评析:结合所学知识,运用唯物史观从背景、本质、影响等方面进行评析。背景方面:汉景帝时期,黄老学者黄生强调维护秩序,君主有错应直言进谏以使天子改过,儒学博士辕生坚持顺应民意,伐伐无道暴君。实质方面:结合所学可知,两人对“汤武革命”的争论,表面上是关于汤、武伐桀、纣性质的一场讨论,其实质是从理论上探讨汉朝立国的合法性,为汉王朝立国找寻历史依据,汉景帝息事宁人的态度和窦太后惩罚辕生的做法,反映出统治者重视政权认同和稳定。影响方面:结合所学可知,黄辕之辩是学术辩论,也是政治是非之争,体现了汉初儒、道的斗争,说明汉初道家思想占据主导地位,儒家思想处于劣势,黄老学者与儒学博士争论的结果,反映出其触及到了西汉政权是否合法这一敏感的政治问题,也从侧面反映出西汉治国思想正逐渐由无为向有为转变和思想专制加强的历史趋势。

故答案为:

示例:

历史现象——西汉前期的辕黄之辩。

结论:儒家思想处于劣势,道家思想占据主导地位。

评析:汉景帝时期,黄老学者黄生强调维护秩序,君主有错应直言进谏以使天子改过,儒学博士辕生坚持顺应民意,讨伐无道暴君;两人的争论表面上是关于汤、武伐桀、纣性质的一场讨论,实际是在从理论上探讨汉朝立国的合法性,为汉王朝理政治国找寻历史依据;汉景帝息事宁人的态度和窦太后惩罚辕生的做法,反映出统治者重视政权认同和稳定;黄辕之辩是学术辩论,也是政治是非之争,体现了汉初儒、道的斗争,说明汉初道家思想占据主导地位,儒家思想处于劣势;这场争论不仅触及到了西汉政权是否合法这一敏感的政治问题,也从侧面反映出西汉治国思想正逐渐由无为向有为转变和思想专制加强的历史趋势。

22

一.选择题(共24小题)

1.(2023 山东一模)据表可知,在此期间( )

表汉高祖到武帝初期中央和地方高级官僚中军功集团所占比例表(单位:%)

高祖 吕后(惠帝) 文帝 景帝 武帝初期

三公九卿 100 90 62 46 27

王国相 100 86 29 18 17

郡太守 88 60 40 0 6

平均 97 81 50 30 20

A.军功制被察举制所取代

B.统治者治国理念发生转变

C.中央集权得到持续加强

D.社会阶层流动性有所降低

2.(2021秋 常州期末)汉武帝时,将军杨仆屡建大功,但因家乡宜阳在函谷关外,以不是关内人为耻,请求武帝同意将函谷关向东迁移,“武帝意亦好广阔,于是徒关于新安”。下列解读正确的是( )

A.汉武帝“好广阔”体现了其好大喜功的特点

B.“耻为关外民”折射了民众对中央的心理认同

C.“关中本位”是汉重要的地缘政治思想

D.“杨仆移关”迎合了汉武帝的政治需求

3.(2022 武汉模拟)西汉时,丞相车千秋的女婿徐仁因断案过于宽纵,引发外戚霍光不满,霍光当即要处死徐仁。车千秋为救女婿,召集群臣讨论,结果所有人都依附霍光。最终徐仁被弃市,车千秋也险些被霍光处分。这从本质上反映出当时( )

A.朝廷内部治国理念存在差异

B.皇权强化削弱了丞相决策权

C.宗法观念淡薄弱化官僚特权

D.儒家思想垄断地位受到挑战

4.(2024秋 杏花岭区校级月考)《后汉书 仲长统传》载:“光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。”这一变革反映了( )

A.中央集权不断强化

B.三省出现了一体化趋势

C.君主专制得到强化

D.中央机构形成制衡机制

5.(2024 白银区校级开学)郡国并行制是汉初重要的制度设计,由表可知这一制度( )

史料 出处

“山东豪俊遂并起而亡秦族矣” 贾谊《过秦论》

(刘邦)“患吴、会稽轻悍;无壮王无以填之” 《史记 吴王濞传》

“会孝惠、高后时,天下初定;郡国诸侯各务自拊循其民” 《史记 吴王濞传》

“(梁孝王)府库金钱且直巨万,珠玉宝器多于京师” 《史记 梁孝王世家》

A.是当时形势所迫的产物

B.导致王国势力超过中央

C.有效吸取了秦亡的教训

D.是对西周分封制的回归

6.(2024 湖北模拟)秦汉时期,我国的县级政区有县、邑、道及侯国四种类型,其中“道”是设在边地少数民族聚居区的政区。汉代的道集中在西北和西部诸郡,即“有蛮夷曰道”。据此可知( )

A.中央集权制具有多民族政权的性质

B.古代各级行政区域单位变更频繁

C.道作为基层政区具有强大的生命力

D.秦汉的道专门管理少数民族事务

7.(2024 广丰区模拟)董仲舒认为,人性分三品,大多数人持“中民之性”,“中民之性如茧如卵,卵待孵二十日而后能为雏,茧待缫以涫汤而后能为丝,性待渐于教训而后能为善”。其主张( )

A.宣扬了孟子人性善学说

B.强调了社会教化的重要性

C.确立了儒学的独尊地位

D.论证了封建统治的合理性

8.(2023秋 石景山区期末)如表为汉武帝时期采取的治理措施,其反映的时代特征是( )

政治 颁布“推恩令”、设置刺史

经济 将铸币权收归中央

思想 尊崇儒术

军事 反击匈奴袭扰

A.早期国家的形成与发展

B.统一多民族国家的巩固

C.政权的更迭与民族交融

D.奠定了现代中国的版图

9.(2024 浙江)史载:“(西)汉成帝初置尚书五人,其一人为仆射,四人分为四曹:常侍曹(主公卿),二千石曹(主郡国二千石),民曹(主凡吏民上书),客曹(主外国夷狄)。后又置三公曹(主断狱),是为五曹。”由此可知( )

A.尚书台正式确立为新行政中枢

B.汉成帝开始设立中朝削弱相权

C.尚书各曹掌握朝廷的重要职能

D.尚书仆射控制中朝威胁到皇权

10.(2024 新乡二模)《史记》记载:“闽越王无诸及越东海王摇者,其先皆越王句(勾)践之后也,姓氏。”《史记》又指出,“楚之先祖出自帝颛顼高阳。高阳者,黄帝之孙,昌意之子也”,还认为匈奴、吴也是黄帝的子孙。这最能说明,司马迁认可( )

A.民族大一统的观念 B.中原民族同祖同源

C.远古传说的真实性 D.各族文化存在差异

11.(2024 青铜峡市校级开学)汉代文景时期,政治清明,经济发展,人民生活安定,史称“文景之治”。这一局面出现的原因有哪些( )

①政府减轻农民负担

②注重手工业与商业的发展

③提倡节俭

④以德化民,推行仁政

A.①③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④

12.(2024 安康开学)据《史记》记述,公元前202年汉高祖打败项羽统一全国后,便下令对大批从军归来的“军吏卒”赐爵、赐田宅,即“法以有功劳行田宅”。这反映出汉初( )

A.儒家思想得到重视

B.抑制地方豪强势力的膨胀

C.推行轻徭薄赋政策

D.稳定政权与恢复生产并举

13.(2024秋 东湖区校级月考)《后汉书》载:“汉典旧事,丞相所请,靡有不听。今之三公,虽当其名而无其实,选举诛赏,一由尚书,尚书见任,重于三公,陵迟(衰微)以来,其渐久矣。”此史料可以用来说明( )

A.东汉尚书完全取代丞相

B.外戚擅政威胁了丞相权力

C.东汉行政体制遭到破坏

D.东汉尚书台成为行政中枢

14.(2024 重庆模拟)汉武帝宠幸中朝官,并从中选拔了一批官吏出任外朝大臣,如卫青、霍去病、桑弘羊、主父偃等,这些人有的在经济上贯彻盐铁官营,实行均输平准,改革币制,有的代替皇帝巡行各地。由此可见,中外朝制度( )

A.实现了君权与相权间的平衡

B.有效加强了中央集权

C.从辅佐皇权演变为反噬力量

D.优化了中枢权力结构

15.(2024秋 天心区校级月考)汉朝在全国设立亭燧传递公文,亭燧间的距离、驻守人员名单在各地官府都有记录。公文从发信地出发,每到一亭休息停留时,亭长就要在封检上签署何人收到公文、收到公文的时间、再次出发的时间、从何处转来、要发到什么地方等。这表明汉朝( )

A.地方行政体系完善 B.中央集权有所加强

C.宗法血缘关系瓦解 D.君主专制权威强化

16.(2024春 石家庄期中)刘邦认为“天下同姓一家”,将全国大部分领土分封给了诸侯王。诸侯国还延续西周分封可自用纪年,可以自辟官署,尽管诸侯国高级官员由中央派遣,却形同虚设,诸侯王甚至可以任意杀之。这表明汉初( )

A.郡国并行制度存在隐患

B.基本继承先秦政治制度

C.宗法血缘观念逐渐淡化

D.地方选官制度不够完善

17.(2024 魏都区校级开学)西汉初年,全国共有60多个郡,受中央直接管辖的只有15个郡,其余均为异姓诸侯王占据。汉高祖剪除异姓王、大封同姓王后,同姓王占据35个郡。到汉武帝时期,通过开疆拓土、实行“推恩令”“酎金夺爵”等举措,全国达到110个郡国,均处于中央政府控制之下。上述变化( )

A.提高了地方郡守的权威性

B.增强了西汉政权的合法性

C.加强了行政运作的合理性

D.促进了官僚政治的开放性

18.(2024秋 龙凤区校级月考)文景时期,深受“惩恶亡秦之政,论议务在宽厚”理念的影响,许多官吏断狱从轻,“刑罚大省”,以至于“刑轻于它时而犯法者寡”,“断狱数百,几致刑措”逐步成为一种社会常态。汉初的司法实践( )

A.体现司法审判的公正理性

B.契合黄老无为的治国思想

C.彰显以德治国的政治智慧

D.沿袭秦朝司法的基本理念

19.(2024秋 东湖区校级月考)西汉初年著名政论家贾谊指出:“当天下之散乱,以强凌弱,众暴寡,智欺愚,士卒罢弊,死于甲兵,老弱骚动,不得治产业,以天下之无天子也。”贾谊的分析意在( )

A.批评“家天下”的皇权专制

B.宣扬“无为而治”的政治主张

C.肯定君主专制统治的合理性

D.强调教化在治国理政中的作用

20.(2024秋 深圳月考)东汉中后期,外戚与宦官两大势力以群体的方式轮流把持最高政权。统治架构中没有与君权相互依存、相互支持的相权保证,当君权从皇太后的依附品——外戚手中夺回以后,只能转手到皇帝的依附品——宦官手中。这说明东汉中后期( )

A.中央集权方式出现畸形

B.君主继承制度有所调整

C.君权强化影响政治稳定

D.中外朝制退出历史舞台

21.(2024秋 青羊区校级月考)汉成帝改刺史为州牧,然废置无常。东汉末年,汉灵帝接受宗室刘焉的建议,选派“清名重臣”出任州牧,掌一州军政,州牧由原来的虚职改为州最高长官。这一措施( )

A.事实上恢复了西周分封制

B.埋下了汉末分裂割据的隐患

C.体现了宗法观念根深蒂固

D.有利于削弱地主豪强的势力

22.(2024秋 北京月考)《史记 孝文本纪》载:“孝文帝从代来,即位二十三年,宫室苑囿狗马服御无所增益。”这折射出当时的治国思想是( )

A.焚书坑儒,以吏为师 B.均输平准,盐铁官营

C.罢黜百家,儒学独尊 D.黄老无为,与民休息

23.(2024秋 杭州月考)某一时期,作为地方最高行政机构的郡,还拥有监视王国、管理侯国、代管中央驻郡机关、督察属县行政、执行大赦等方面的权力。这一时期最有可能是( )

A.秦朝时期 B.西汉初年 C.东汉晚期 D.三国时期

24.(2024秋 温州月考)《汉书》中称颂汉武帝:“武帝之雄才大略,不改文景之恭俭以济斯民,虽《诗》《书》所称,何有加焉。”下列各项能够佐证汉武帝雄才大略的是( )

①平定了吴、楚等七国叛乱②设立为皇帝所掌控的中朝

③国家插手并经营商业贸易④在乌垒城设置西域都护府

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

二.材料题(共1小题)

25.(2022秋 官渡区校级期中)处理中央与地方的关系,巩固统一多民族国家是中国古代政治生态中的重要一环。阅读材料,回答问题。

材料一 自雁门以东至辽阳,为燕、代国;常山以南,太行左转,度河、济,阿、甄以东,薄海,为齐、赵国……而内地北距山以东尽诸侯地,大者或五六郡,连城数十,置百官宫观,僭於天子。汉独有三河、东郡、颍川、南阳,自江陵以西至蜀,北自云中至陇西,与内史凡十五郡,而公主列侯颇食邑其中。

——《史记》

材料二 清朝对西南边疆的统治进一步深入。清代将原属四川的播州地区(今遵义一带)划归贵州,广西北部地区的罗甸、望谟、册亨、贞丰数县亦并入贵州。为加强对边疆的控制,清朝在云南等边陲地区实行富有特色的基层驻军制度即汛塘制度,在边远地带以及与邻邦接界的地区,大量驻守绿营兵和各种土军。雍正年间在西南地区进行了大规模的改土归流,使之同于内地。

——摘编自杨永福、陶亚敏《明、清西南边疆治理措施之比较》

(1)根据材料一结合所学知识,指出汉初实行的地方行政制度及其存在的隐患。列举汉代统治者为消除上述隐患所采取的针对性措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝加强对西南地区统治的措施并简述其作用。指出清朝治理西南的政策趋势。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈古代封建王朝治理边疆少数民族的制度对当今民族政策的启示。

三.论述题(共1小题)

26.(2023 桃城区校级开学)阅读材料,完成下列要求。

材料:汉景帝时期,黄老学者黄生与儒学博士辕固生展开了激烈的辩论,辩论的议题是汤武除桀纣是受天命而王,还是以臣弑君?辕固生认为:“汤武除桀纣,不是以臣弑君,而是受天命而王。桀纣暴虐无道,天下百姓已不再拥戴,而汤武正是顺应百姓心愿而讨伐桀纣的,百姓一心归附汤武而不愿受桀纣的统治,汤武不得已才立为君王,这不是受天命而王是什么?”黄生则反对说:“帽子虽破终究戴在头上,鞋子虽新毕竟踩在脚下,原因就是上下等级的区别。桀纣虽然暴虐无道,终归是君王,汤武虽然圣贤,仍然是臣下。君王有了过失,臣下不能直言进谏以使天子改过,反而因为他有过失而诛杀,这不是弑君是什么?”辕固生反驳说:“要像你说的那样,高皇帝伐无道诛暴秦而成为天子,也是不对的了?”汉景帝出面说:“吃马肉不吃马肝(古人认为马肝有毒),不算是不知道肉的味道;学者不争辩汤武之事,不能算是愚昧无知。”汉景帝的母亲也是当时实际掌权者窦太后,听说辕固生同黄生争辩“汤武革命”后异常愤怒,将辕固生关押。

——摘编自栾保群《霸王道杂之与汉初的儒道之争》

评析材料所述历史现象(任意一点或整体),得出结论。(要求:持论有据,论证充分,表达清晰)

2025年高考历史风标训练卷3

参考答案与试题解析

一.选择题(共24小题)

1.(2023 山东一模)据表可知,在此期间( )

表汉高祖到武帝初期中央和地方高级官僚中军功集团所占比例表(单位:%)

高祖 吕后(惠帝) 文帝 景帝 武帝初期

三公九卿 100 90 62 46 27

王国相 100 86 29 18 17

郡太守 88 60 40 0 6

平均 97 81 50 30 20

A.军功制被察举制所取代

B.统治者治国理念发生转变

C.中央集权得到持续加强

D.社会阶层流动性有所降低

【分析】本题考查汉朝中央集权的加强,由表中数据反映的军功集团在王国相、郡太守中比重的迅速下降及所学汉武帝加强中央集权的措施分析作答。

【解析】由表中数据可以看出,汉高祖至文帝时期 三公九卿之职大多由功臣把持,比重虽有所下降,但仍占绝对优势,这说明君主权力受到功臣的威胁;而功臣在王国相、郡太守比重大,说明中央集权受到了一定威胁。自文帝后,功臣占比迅速下降,说明君主权力、中央集权都得到了加强,C项正确;

材料中看不出选官制度的变化,况且汉代实行察举制取代军功制,排除A项;

材料中看不出治国理念发生转变,排除B项;

表中数据反映了功臣的比重持续下降,结合所学汉代选官制度的知识可知,汉代实行察举制,不重出身重德行,有利于推动社会阶层的流动性加强,排除D项。

故选:C。

2.(2021秋 常州期末)汉武帝时,将军杨仆屡建大功,但因家乡宜阳在函谷关外,以不是关内人为耻,请求武帝同意将函谷关向东迁移,“武帝意亦好广阔,于是徒关于新安”。下列解读正确的是( )

A.汉武帝“好广阔”体现了其好大喜功的特点

B.“耻为关外民”折射了民众对中央的心理认同

C.“关中本位”是汉重要的地缘政治思想

D.“杨仆移关”迎合了汉武帝的政治需求

【分析】本题考查汉朝加强中央集权的措施,根据材料“武帝意亦好广阔,于是徒关于新安”并结合所学汉武帝巩固大一统的措施分析作答。

【解析】根据材料“武帝意亦好广阔,于是徒关于新安”并结合所学汉武帝巩固大一统的措施可知,屡建大功的将军杨仆,以不是关内人为耻,请求汉武帝同意将函谷关向东迁移,汉武帝认为,东移函谷关,既有利于扩大京畿地域,又能加强关中平衡地方的能力,于是将函谷关东移到新安。由此可知,“杨仆移关”迎合了汉武帝的政治需求,D项正确;

仅有材料中一个事例不能体现汉武帝好大喜功的特点,排除A项;

杨仆“耻为关外民”的原因是当时关中侯有正统地位,而关外人不能得到关中的封地,所以“耻为关外民”不能折射出民众对中央的心理认同,排除B项;

“关中本位是汉重要的地缘政治思想”与材料主旨不符,排除C项。

故选:D。

3.(2022 武汉模拟)西汉时,丞相车千秋的女婿徐仁因断案过于宽纵,引发外戚霍光不满,霍光当即要处死徐仁。车千秋为救女婿,召集群臣讨论,结果所有人都依附霍光。最终徐仁被弃市,车千秋也险些被霍光处分。这从本质上反映出当时( )

A.朝廷内部治国理念存在差异

B.皇权强化削弱了丞相决策权

C.宗法观念淡薄弱化官僚特权

D.儒家思想垄断地位受到挑战

【分析】本题考查西汉皇权与相权的有关知识,汉初,丞相集决策、司法、行政大权于一身,位高权重,为了改变丞相位高权重的地位,加强皇权,维护统治汉武帝时期频繁更换丞相;由皇帝身边的较低级的亲信官吏和侍从人员组成“中朝”,形成一个宫内决策机构,也称为“内朝”,利用内朝与外朝对峙,并分夺外朝权力。

【解析】根据材料“车千秋为救女婿,召集群臣讨论,结果所有人都依附霍光”等信息可知,丞相车秋的意见没有得到群臣的拥护,结合所学知识可知,当时皇权进一步加强,丞相的权力遭到削弱,所以B正确;

材料反映的是丞相的权力弱化,与“治国理念”无关,故排除A;

材料并没有提及宗法观念的相关信息,故排除C。

材料反映的是相权的变化,未提及儒家思想的相关信息,故排除D。

故选:B。

4.(2024秋 杏花岭区校级月考)《后汉书 仲长统传》载:“光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。”这一变革反映了( )

A.中央集权不断强化

B.三省出现了一体化趋势

C.君主专制得到强化

D.中央机构形成制衡机制

【分析】本题考查了汉朝专制主义中央集权的强化,解答本题需结合汉代强化专制主义中央集权的措施进行分析。

【解析】材料主要说明君主专制加强,与中央对地方控制(即中央集权)无关,排除A项;

三省六部制正式确立于隋代,三省出现了一体化趋势发生在唐代“政事堂”设立后,排除B项;

据材料“事归台阁”、“三公之职,备员而已”可知,汉光武帝削弱相权,加强尚书台的权力,从而有利于加强皇权,强化君主专制,C项正确;

材料只反映尚书台的地位提高,权力变大,并未体现中央机构形成制衡机制,排除D项。

故选:C。

5.(2024 白银区校级开学)郡国并行制是汉初重要的制度设计,由表可知这一制度( )

史料 出处

“山东豪俊遂并起而亡秦族矣” 贾谊《过秦论》

(刘邦)“患吴、会稽轻悍;无壮王无以填之” 《史记 吴王濞传》

“会孝惠、高后时,天下初定;郡国诸侯各务自拊循其民” 《史记 吴王濞传》

“(梁孝王)府库金钱且直巨万,珠玉宝器多于京师” 《史记 梁孝王世家》

A.是当时形势所迫的产物

B.导致王国势力超过中央

C.有效吸取了秦亡的教训

D.是对西周分封制的回归

【分析】本题侧重于考查汉代加强中央集权的措施,

【解析】A.从材料可知,当时六国故地地方豪族势力仍旧强大,难以推行郡县制,只能分封诸侯加以镇抚,说明在六国故地恢复分封制是形势所迫,正确;

B.材料只体现了梁孝王珠宝玉器多于京师,无法得出总体势力超过中央,排除;

C.秦朝灭亡与废除分封制没有必然联系,排除;

D.汉初在地方推行郡国并行制,非单纯的分封制,排除。

故选:A。

【点评】本题侧重于考查汉代加强中央集权的措施,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

6.(2024 湖北模拟)秦汉时期,我国的县级政区有县、邑、道及侯国四种类型,其中“道”是设在边地少数民族聚居区的政区。汉代的道集中在西北和西部诸郡,即“有蛮夷曰道”。据此可知( )

A.中央集权制具有多民族政权的性质

B.古代各级行政区域单位变更频繁

C.道作为基层政区具有强大的生命力

D.秦汉的道专门管理少数民族事务

【分析】本题主要考查的是汉朝的统治,解答本题需要掌握汉朝加强中央集权的措施。

【解析】据本题材料概括得出结论是:秦汉时期在民族聚居区设“道”,中央集权制具有多民族政权的性质,A项正确;

材料无法体现古代行政区变更频繁,排除B项;

“道”作为基层政区没有得到长期延续,排除C项;

“道”并非专门管理少数民族事务的政区,排除D项。

故选:A。

7.(2024 广丰区模拟)董仲舒认为,人性分三品,大多数人持“中民之性”,“中民之性如茧如卵,卵待孵二十日而后能为雏,茧待缫以涫汤而后能为丝,性待渐于教训而后能为善”。其主张( )

A.宣扬了孟子人性善学说

B.强调了社会教化的重要性

C.确立了儒学的独尊地位

D.论证了封建统治的合理性

【分析】本题考查董仲舒的思想主张,解答本题需要掌握董仲舒的思想主张。

【解析】据材料可知,董仲舒认为人性需要通过教育和培养才能变好,就像茧需要经过热水煮后才能变成丝一样,这表明他主张通过社会教化来引导和塑造人的品性,B项正确;

孟子主张人性本善,而董仲舒认为人性有三品,且需要通过教化才能为善,与孟子的观点不同,排除A项;

汉武帝的尊儒举措确立了儒学的独尊地位,排除C项;

董仲舒的观点主要是关于人性和教化的,没有直接论证封建统治的合理性,排除D项。

故选:B。

8.(2023秋 石景山区期末)如表为汉武帝时期采取的治理措施,其反映的时代特征是( )

政治 颁布“推恩令”、设置刺史

经济 将铸币权收归中央

思想 尊崇儒术

军事 反击匈奴袭扰

A.早期国家的形成与发展

B.统一多民族国家的巩固

C.政权的更迭与民族交融

D.奠定了现代中国的版图

【分析】本题考查汉代巩固统治的措施,结合所学知识对题干表格信息的正确解读是解决问题的关键。

【解析】根据材料“颁布‘推恩令’、设置刺史”“反击匈奴袭扰”等信息及所学知识可知,汉武帝在政治上颁布“推恩令”、设置刺史,经济上将铸币权收归中央,思想上尊崇儒术,军事上反击匈奴侵扰,这些措施有利于加强中央集权,巩固国家统一,B项正确;

早期国家的形成与发展时期为夏商周时期,排除A项;

汉武帝时期并没有政权更迭,排除C项;

清朝奠定了现代中国的版图,排除D项。

故选:B。

9.(2024 浙江)史载:“(西)汉成帝初置尚书五人,其一人为仆射,四人分为四曹:常侍曹(主公卿),二千石曹(主郡国二千石),民曹(主凡吏民上书),客曹(主外国夷狄)。后又置三公曹(主断狱),是为五曹。”由此可知( )

A.尚书台正式确立为新行政中枢

B.汉成帝开始设立中朝削弱相权

C.尚书各曹掌握朝廷的重要职能

D.尚书仆射控制中朝威胁到皇权

【分析】本题考查了汉朝加强君主专制的措施,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解析】根据材料“汉成帝初置尚书五人,其一人为仆射,四人分为四曹:常侍曹(主公卿),二千石曹(主郡国二千石),民曹(主凡吏民上书),客曹(主外国夷狄)。后又置三公曹(主断狱),是为五曹”可知,五曹分别主公卿、主郡国二千石、主凡吏民上书、主外国夷狄、主断狱,分别负责具体政务,反映了尚书各曹掌握朝廷的重要职能,C项正确;

汉成帝时期的尚书台属于秘书机构,还未正式确立为新行政中枢,排除A项;

汉武帝时期设立中朝以削弱相权,排除B项;

材料没有体现对皇权的影响,排除D项。

故选:C。

10.(2024 新乡二模)《史记》记载:“闽越王无诸及越东海王摇者,其先皆越王句(勾)践之后也,姓氏。”《史记》又指出,“楚之先祖出自帝颛顼高阳。高阳者,黄帝之孙,昌意之子也”,还认为匈奴、吴也是黄帝的子孙。这最能说明,司马迁认可( )

A.民族大一统的观念 B.中原民族同祖同源

C.远古传说的真实性 D.各族文化存在差异

【分析】本题考查两汉的文化,解答本题需要掌握两汉的文化。

【解析】根据材料和所学可知,通过将不同地区和民族的先祖追溯到共同的祖先(如黄帝),司马迁表达了一种民族大一统的思想,即不同民族和文化都有共同的起源,都是中华民族的一部分,A项正确;

司马迁在《史记》中关于各民族同祖同源的记载,并非仅限于中原王朝,排除B项;

料没有反映司马迁对远古传说的真实性的认同,此外,远古传说并不能完全作为史料来印证历史发展的过程,排除C项;

各民族之间的文化差异是客观存在的,但与材料主旨不符,排除D项。

故选:A。

11.(2024 青铜峡市校级开学)汉代文景时期,政治清明,经济发展,人民生活安定,史称“文景之治”。这一局面出现的原因有哪些( )

①政府减轻农民负担

②注重手工业与商业的发展

③提倡节俭

④以德化民,推行仁政

A.①③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④

【分析】本题考查了西汉的建立与“文景之治”,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解析】汉初“文景之治”出现的原因主要是西汉成立后吸取秦朝二世而亡的教训,实行轻徭薄赋,注意减轻农民负担,提倡借鉴,主张以德化民,推行仁政,①③④符合题意;西汉时期推行重农抑商,并不注重商业的发展,②不符合题意。

故选:A。

12.(2024 安康开学)据《史记》记述,公元前202年汉高祖打败项羽统一全国后,便下令对大批从军归来的“军吏卒”赐爵、赐田宅,即“法以有功劳行田宅”。这反映出汉初( )

A.儒家思想得到重视

B.抑制地方豪强势力的膨胀

C.推行轻徭薄赋政策

D.稳定政权与恢复生产并举

【分析】本题考查了西汉的建立与“文景之治”,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解析】根据材料信息可知,汉高祖打败项羽统一全国后,下令对大批从军归来的“军吏卒”赐爵、赐田宅.赐爵和赐田宅的措施旨在奖励军功,同时也是为了稳定这些军吏卒的生活,使他们能够安心生产,从而促进社会经济的恢复和发展,这反映汉初稳定政权与恢复生产并举,D项正确;“儒家思想得到重视”与材料中的政策没有直接关系,因为儒家思想在汉朝初期尚未成为主导思想,排除A项;虽然赐爵赐田宅的政策可能间接影响到地方豪强势力,但材料中并没有明确提到这一点,排除B项;“推行轻徭薄赋政策”在材料中没有提及,而且赐爵赐田宅更多是奖励军功,与减轻徭役赋税不是直接相关,排除C项。

故选:D。

13.(2024秋 东湖区校级月考)《后汉书》载:“汉典旧事,丞相所请,靡有不听。今之三公,虽当其名而无其实,选举诛赏,一由尚书,尚书见任,重于三公,陵迟(衰微)以来,其渐久矣。”此史料可以用来说明( )

A.东汉尚书完全取代丞相

B.外戚擅政威胁了丞相权力

C.东汉行政体制遭到破坏

D.东汉尚书台成为行政中枢

【分析】本题考查了汉朝加强君主专制的措施,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解析】根据材料信息可知,尚书台在东汉时期逐渐成为处理国家政务的核心机构,其权力和地位显著提升,甚至超过了传统上权力集中的三公,成为事实上的行政中枢,D项正确;

“完全取代丞相”的表述过于绝对,尚书台虽成为行政中枢,但并未完全取代丞相,丞相一职仍然存在,排除A项;

史料中并未直接提及外戚擅政,而是聚焦于三公和尚书权力的变化,排除B项;

东汉政治体制虽有权力转移,但不能直接说明体制遭到破坏,尚书台成为中枢可以视为体制内的调整,排除C项。

故选:D。

14.(2024 重庆模拟)汉武帝宠幸中朝官,并从中选拔了一批官吏出任外朝大臣,如卫青、霍去病、桑弘羊、主父偃等,这些人有的在经济上贯彻盐铁官营,实行均输平准,改革币制,有的代替皇帝巡行各地。由此可见,中外朝制度( )

A.实现了君权与相权间的平衡

B.有效加强了中央集权

C.从辅佐皇权演变为反噬力量

D.优化了中枢权力结构

【分析】本题考查元汉朝加强君主专制的措施,解答本题需要掌握汉朝加强君主专制的措施。

【解析】根据材料中从中朝官中选拔官吏出任外朝的信息,可知这些官员既是内朝的侍从顾问,又同时出任外朝官,一身二任,以及“贯彻盐铁官营,实行均输平准,改革币制,有的代替皇帝巡行各地”等活动,可知既打击了富商大贾的势力,又削弱了地方豪强力量,从而加强了对全国的控制,使中央集权进一步强化。B项正确;

实现君权与相权间的平衡,说法错误,中外朝制度强化君权削弱相权,排除A项;

“反噬”说法错误,汉武帝时期中朝官并未威胁皇权,排除C项;

D项“优化”错误,中外朝制度是汉武帝时期加强专制主义中央集权的手段,但同时也为西汉末的宦官专权外戚专权埋下隐患,从制度发展上看并非优化。排除D项。

故选:B。

15.(2024秋 天心区校级月考)汉朝在全国设立亭燧传递公文,亭燧间的距离、驻守人员名单在各地官府都有记录。公文从发信地出发,每到一亭休息停留时,亭长就要在封检上签署何人收到公文、收到公文的时间、再次出发的时间、从何处转来、要发到什么地方等。这表明汉朝( )

A.地方行政体系完善 B.中央集权有所加强

C.宗法血缘关系瓦解 D.君主专制权威强化

【分析】本题侧重于考汉代加强中央集权的措施,解题关键信息是“汉朝在全国设立亭燧传递公文,亭燧间的距离、驻守人员名单在各地官府都有记录”。

【解析】A.材料反映的是汉代邮驿制度的完善,未涉及地方行政体系的相关信息,排除;

B.根据材料可知,汉朝在全国设立亭燧传递公文,并且形成了严密的公文收发规定,确保了信息的快速传递和准确接收。这一系统的运作依赖于严格的组织和管理制度,以及各级官府的合作和支持。通过这一系统,汉朝能够有效地应对边疆的安全挑战,维护国家的稳定和安全,体现了中央集权的加强,正确;

C.春秋战国时期,随着社会结构和经济基础的变化,宗法血缘关系逐渐走向瓦解,排除;

D.材料未涉及皇权与相权之间的关系,无法直接得出君主专制权威强化的结论,排除。

故选:B。

16.(2024春 石家庄期中)刘邦认为“天下同姓一家”,将全国大部分领土分封给了诸侯王。诸侯国还延续西周分封可自用纪年,可以自辟官署,尽管诸侯国高级官员由中央派遣,却形同虚设,诸侯王甚至可以任意杀之。这表明汉初( )

A.郡国并行制度存在隐患

B.基本继承先秦政治制度

C.宗法血缘观念逐渐淡化

D.地方选官制度不够完善

【分析】本题考查西汉的建立与“文景之治”,要求运用所学分析解读题干信息。

【解析】根据材料“将全国大部分领土分封给了诸侯王”“还延续西周分封可自用纪年”“可以自辟官署”“诸侯王甚至可以任意杀之”等信息并结合所学知识可知,汉初实行的郡国并行制不利于加强中央集权,存在隐患,A项正确;

秦朝并未确立分封制,排除B项;

汉初实行郡国并行制,说明宗法血缘观念并未淡化,排除C项;

“选官制度”材料并未涉及,排除D项。

故选:A。

17.(2024 魏都区校级开学)西汉初年,全国共有60多个郡,受中央直接管辖的只有15个郡,其余均为异姓诸侯王占据。汉高祖剪除异姓王、大封同姓王后,同姓王占据35个郡。到汉武帝时期,通过开疆拓土、实行“推恩令”“酎金夺爵”等举措,全国达到110个郡国,均处于中央政府控制之下。上述变化( )

A.提高了地方郡守的权威性

B.增强了西汉政权的合法性

C.加强了行政运作的合理性

D.促进了官僚政治的开放性

【分析】本题考查了汉朝加强中央集权的措施,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解析】根据材料可知,西汉初年至汉武帝时期,中央政府控制的郡国数量急剧扩大,世袭官僚大量减少,官员流动性增强,扩大了中央政府选官的范围和方式,推动了察举制的发展,促进了官僚政治的开放性,D项正确;增加了地方郡守的数量,不等于提高了其权威性,排除A项;材料体现的是中央集权与地方分权的斗争,不是强调西汉政权的合法性,排除B项;郡国数量的变化无法说明行政运作是否合理,排除C项。

故选:D。

18.(2024秋 龙凤区校级月考)文景时期,深受“惩恶亡秦之政,论议务在宽厚”理念的影响,许多官吏断狱从轻,“刑罚大省”,以至于“刑轻于它时而犯法者寡”,“断狱数百,几致刑措”逐步成为一种社会常态。汉初的司法实践( )

A.体现司法审判的公正理性

B.契合黄老无为的治国思想

C.彰显以德治国的政治智慧

D.沿袭秦朝司法的基本理念

【分析】本题考查的是西汉的建立与“文景之治”,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

【解析】根据材料“许多官吏断狱从轻,‘刑罚大省’,以至于‘刑轻于它时而犯法者寡’,‘断狱数百,几致刑措’逐步成为一种社会常态。”可知,汉初实行黄老无为的治国思想在司法领域的体现,B项正确;

刑法较轻不完全代表司法审判公正合理,排除A项;

材料体现刑法较轻,并非以德治国,排除C项;

汉初吸取秦朝刑法太重的教训,采取无为而治的思想,并非沿袭秦朝司法基本理念,排除D项。

故选:B。

19.(2024秋 东湖区校级月考)西汉初年著名政论家贾谊指出:“当天下之散乱,以强凌弱,众暴寡,智欺愚,士卒罢弊,死于甲兵,老弱骚动,不得治产业,以天下之无天子也。”贾谊的分析意在( )

A.批评“家天下”的皇权专制

B.宣扬“无为而治”的政治主张

C.肯定君主专制统治的合理性

D.强调教化在治国理政中的作用

【分析】本题考查汉朝加强中央集权的措施,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解析】据本题材料“天下之散乱……以天下之无天子也”可以得出,贾谊认为社会的种种乱象是因为缺乏天子的治理,这肯定君主专制统治的合理性,C项正确;

材料强调的是加强君主专制,而不是评判,排除A项;

“无为而治”强调不过多的干预,材料强调的是加强君主对社会的干预,排除B项;

材料没有涉及“教化”,排除D项。

故选:C。

20.(2024秋 深圳月考)东汉中后期,外戚与宦官两大势力以群体的方式轮流把持最高政权。统治架构中没有与君权相互依存、相互支持的相权保证,当君权从皇太后的依附品——外戚手中夺回以后,只能转手到皇帝的依附品——宦官手中。这说明东汉中后期( )

A.中央集权方式出现畸形

B.君主继承制度有所调整

C.君权强化影响政治稳定

D.中外朝制退出历史舞台

【分析】本题侧重于考查汉代加强君主专制的措施,解题关键信息是“统治架构中没有与君权相互依存、相互支持的相权保证,当君权从皇太后的依附品﹣外戚手中夺回以后,只能转手到皇帝的依附品﹣﹣宦官手中”。

【解析】A.材料内容主要体现了东汉中后期外戚和宦官把持政权,君权被外戚和宦官把持的现象,没有涉及中央集权方式,排除;

B.材料内容没有涉及君主继承制度,排除;

C.据材料“统治架构中没有与君权相互依存、相互支持的相权保证,当君权从皇太后的依附品﹣外戚手中夺回以后,只能转手到皇帝的依附品﹣﹣宦官手中”可知,东汉中后期,外戚与宦官两大势力轮流把持最高政权,君权被外戚和宦官把持,说明君权强化影响政治稳定,正确;

D.内外朝制度是汉武帝时期形成的,与材料时间不符,排除。

故选:C。

21.(2024秋 青羊区校级月考)汉成帝改刺史为州牧,然废置无常。东汉末年,汉灵帝接受宗室刘焉的建议,选派“清名重臣”出任州牧,掌一州军政,州牧由原来的虚职改为州最高长官。这一措施( )

A.事实上恢复了西周分封制

B.埋下了汉末分裂割据的隐患

C.体现了宗法观念根深蒂固

D.有利于削弱地主豪强的势力

【分析】本题侧重于考查汉代加强中央集权的措施,解题关键信息是“掌一州军政,州牧由原来的虚职改为州最高长官”。

【解析】A.州牧虽掌一州军政,但与诸侯仍有区别,所以选项A不对,排除;

B.刺史的本职是为监督地方,然而至东汉演变为执掌一州军政的常设长官,这进一步分散了中央的权力,埋下了割据的隐患,正确;

C.州牧与皇帝之间并无血缘关系,所以选项C不正确,排除;

D.地方豪强的势力因此而进一步膨胀,所以选项D也不对,排除。

故选:B。

22.(2024秋 北京月考)《史记 孝文本纪》载:“孝文帝从代来,即位二十三年,宫室苑囿狗马服御无所增益。”这折射出当时的治国思想是( )

A.焚书坑儒,以吏为师 B.均输平准,盐铁官营

C.罢黜百家,儒学独尊 D.黄老无为,与民休息

【分析】本题考查西汉的建立与“文景之治”,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解析】根据材料描述可知,汉文帝较为节俭,当时的治国思想是黄老无为思想,D项正确;

A项是秦朝的文化政策,排除A;

均输平准,盐铁官营以及罢黜百家独尊儒术是汉武帝时期的举措,排除BC项。

故选:D。

23.(2024秋 杭州月考)某一时期,作为地方最高行政机构的郡,还拥有监视王国、管理侯国、代管中央驻郡机关、督察属县行政、执行大赦等方面的权力。这一时期最有可能是( )

A.秦朝时期 B.西汉初年 C.东汉晚期 D.三国时期

【分析】本题考查汉朝加强中央集权的措施,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解析】据材料“某一时期,作为地方最高行政机构的郡,还拥有监视王国、管理侯国、代管中央驻郡机关、督察属县行政、执行大赦等方面的权力”并结合所学可知,汉初实行郡国并行制,其中分封的“国”有“王国和侯国”之分,王国权利很大,但侯国归所在郡管辖,B项符合题意,B项正确;

秦朝实行郡县制,没有实行分封制,排除A项;

东汉晚期实行的州、郡、县三级制,州是地方最高行政机构,排除C项;

三国时期国家分裂,与材料不符,排除D项。

故选:B。

24.(2024秋 温州月考)《汉书》中称颂汉武帝:“武帝之雄才大略,不改文景之恭俭以济斯民,虽《诗》《书》所称,何有加焉。”下列各项能够佐证汉武帝雄才大略的是( )

①平定了吴、楚等七国叛乱②设立为皇帝所掌控的中朝

③国家插手并经营商业贸易④在乌垒城设置西域都护府

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

【分析】本题侧重于考查汉代中央集权的加强,解题关键信息是“武帝之雄才大略,不改文景之恭俭以济斯民,虽《诗》《书》所称,何有加焉”。

【解析】①“平定了吴、楚等七国叛乱”是汉景帝时期的措施,错误,排除;

②据本题材料“武帝之雄才大略,不改文景之恭俭以济斯民,虽《诗》《书》所称,何有加焉”并结合所学知识可知,汉武帝为了加强君主专制,设立了中朝,削弱了丞相为首的外朝,正确;

③汉武帝时期,为了增加政府财政收入,抑制私商的发展,采取了盐铁官营制度,国家插手并经营商业贸易,正确;

④公元前60年,汉宣帝在乌垒城设置西域都护府,错误,排除。

由此可知,B项正确,ACD排除。

故选:B。

二.材料题(共1小题)

25.(2022秋 官渡区校级期中)处理中央与地方的关系,巩固统一多民族国家是中国古代政治生态中的重要一环。阅读材料,回答问题。

材料一 自雁门以东至辽阳,为燕、代国;常山以南,太行左转,度河、济,阿、甄以东,薄海,为齐、赵国……而内地北距山以东尽诸侯地,大者或五六郡,连城数十,置百官宫观,僭於天子。汉独有三河、东郡、颍川、南阳,自江陵以西至蜀,北自云中至陇西,与内史凡十五郡,而公主列侯颇食邑其中。

——《史记》

材料二 清朝对西南边疆的统治进一步深入。清代将原属四川的播州地区(今遵义一带)划归贵州,广西北部地区的罗甸、望谟、册亨、贞丰数县亦并入贵州。为加强对边疆的控制,清朝在云南等边陲地区实行富有特色的基层驻军制度即汛塘制度,在边远地带以及与邻邦接界的地区,大量驻守绿营兵和各种土军。雍正年间在西南地区进行了大规模的改土归流,使之同于内地。

——摘编自杨永福、陶亚敏《明、清西南边疆治理措施之比较》

(1)根据材料一结合所学知识,指出汉初实行的地方行政制度及其存在的隐患。列举汉代统治者为消除上述隐患所采取的针对性措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝加强对西南地区统治的措施并简述其作用。指出清朝治理西南的政策趋势。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈古代封建王朝治理边疆少数民族的制度对当今民族政策的启示。

【分析】(1)本题考查了汉朝的地方行政制度,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

(2)本题考查了清朝加强对西南地区统治的措施和作用,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

(3)本题考查了古代封建王朝治理边疆少数民族的制度对当今民族政策的启示,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解析】(1)根据材料一“自雁门以东至辽阳,为燕、代国;常山以南”和材料一“而内地北距山以东尽诸侯地,大者或五六郡”可推出汉初实行的地方行政制度是郡国并行制,结合所学可知郡国并行制,使得地方诸侯独立性过大,容易形成割据势力,威胁中央集权。统治者为消除上述隐患所采取的针对性措施:汉景帝削藩、平定“七国之乱”;汉武帝颁布“推恩令”。

(2)清朝加强对西南地区统治的措施:根据材料二“清代将原属四川的播州地区(今遵义一带)划归贵州,广西北部地区的罗甸、望谟、册亨、贞丰数县亦并入贵州。”可推出对四川、广西等地区进行区域调整;根据材料二“清朝在云南等边陲地区实行富有特色的基层驻军制度即汛塘制度”可推出实行基层驻军制度;根据材料二“雍正年间在西南地区进行了大规模的改土归流,使之同于内地。”可推出进行大规模的改土归流。作用:结合所学知识可知,有利于加强对地方的管理,推动当地经济的发展,有利于社会稳定,巩固统一多民族国家的发展。趋势:结合所学可知:内地与少数民族地区一体化程度加强。

(3)启示:结合所学可知,古代封建王朝治理边疆少数民族的制度对当今民族政策的启示有应坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣;尊重少数民族的习俗和宗教信仰;坚持民族区域自治政策。

故答案为:

(1)制度:郡国并行制。隐患:郡国并行制,使得地方诸侯独立性过大,容易形成割据势力,威胁中央集权。措施:汉景帝削藩、平定“七国之乱”;汉武帝颁布“推恩令”。

(2)措施:对四川、广西等地区进行区域调整;进行大规模的改土归流。作用:有利于加强对地方的管理,推动当地经济的发展,有利于社会稳定,巩固统一多民族国家的发展。趋势:内地与少数民族地区一体化程度加强。

(3)启示:坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣;尊重少数民族的习俗和宗教信仰;坚持民族区域自治政策。

三.论述题(共1小题)

26.(2023 桃城区校级开学)阅读材料,完成下列要求。

材料:汉景帝时期,黄老学者黄生与儒学博士辕固生展开了激烈的辩论,辩论的议题是汤武除桀纣是受天命而王,还是以臣弑君?辕固生认为:“汤武除桀纣,不是以臣弑君,而是受天命而王。桀纣暴虐无道,天下百姓已不再拥戴,而汤武正是顺应百姓心愿而讨伐桀纣的,百姓一心归附汤武而不愿受桀纣的统治,汤武不得已才立为君王,这不是受天命而王是什么?”黄生则反对说:“帽子虽破终究戴在头上,鞋子虽新毕竟踩在脚下,原因就是上下等级的区别。桀纣虽然暴虐无道,终归是君王,汤武虽然圣贤,仍然是臣下。君王有了过失,臣下不能直言进谏以使天子改过,反而因为他有过失而诛杀,这不是弑君是什么?”辕固生反驳说:“要像你说的那样,高皇帝伐无道诛暴秦而成为天子,也是不对的了?”汉景帝出面说:“吃马肉不吃马肝(古人认为马肝有毒),不算是不知道肉的味道;学者不争辩汤武之事,不能算是愚昧无知。”汉景帝的母亲也是当时实际掌权者窦太后,听说辕固生同黄生争辩“汤武革命”后异常愤怒,将辕固生关押。

——摘编自栾保群《霸王道杂之与汉初的儒道之争》

评析材料所述历史现象(任意一点或整体),得出结论。(要求:持论有据,论证充分,表达清晰)

【分析】本题考查西汉建立与“文景之治”,解答本题需要解读材料信息,得出历史现象,进而总结出结论,然后结合西汉初年的道家思想和儒家思想的相关知识分析。

【解析】评析:依据材料信息,得出反映的是历史现象,进而总结出结论。然后结合所学从背景、实质以及影响等角度进行评析。依据材料“汉景帝时期,黄老学者黄生与儒学博士辕固生展开了激烈的辩论,辩论的议题是汤武除桀纣是受天命而王,还是以臣弑君”、“(掌权者窦太后)听说辕固生同黄生争辩‘汤武革命’后异常愤怒。将辕固生关押”可知,历史现象是西汉前期的辕黄之辩。结合所学可知,反映了西汉前期,儒家思想处于劣势,道家思想占据主导地位,由此得出结论。评析:结合所学知识,运用唯物史观从背景、本质、影响等方面进行评析。背景方面:汉景帝时期,黄老学者黄生强调维护秩序,君主有错应直言进谏以使天子改过,儒学博士辕生坚持顺应民意,伐伐无道暴君。实质方面:结合所学可知,两人对“汤武革命”的争论,表面上是关于汤、武伐桀、纣性质的一场讨论,其实质是从理论上探讨汉朝立国的合法性,为汉王朝立国找寻历史依据,汉景帝息事宁人的态度和窦太后惩罚辕生的做法,反映出统治者重视政权认同和稳定。影响方面:结合所学可知,黄辕之辩是学术辩论,也是政治是非之争,体现了汉初儒、道的斗争,说明汉初道家思想占据主导地位,儒家思想处于劣势,黄老学者与儒学博士争论的结果,反映出其触及到了西汉政权是否合法这一敏感的政治问题,也从侧面反映出西汉治国思想正逐渐由无为向有为转变和思想专制加强的历史趋势。

故答案为:

示例:

历史现象——西汉前期的辕黄之辩。

结论:儒家思想处于劣势,道家思想占据主导地位。

评析:汉景帝时期,黄老学者黄生强调维护秩序,君主有错应直言进谏以使天子改过,儒学博士辕生坚持顺应民意,讨伐无道暴君;两人的争论表面上是关于汤、武伐桀、纣性质的一场讨论,实际是在从理论上探讨汉朝立国的合法性,为汉王朝理政治国找寻历史依据;汉景帝息事宁人的态度和窦太后惩罚辕生的做法,反映出统治者重视政权认同和稳定;黄辕之辩是学术辩论,也是政治是非之争,体现了汉初儒、道的斗争,说明汉初道家思想占据主导地位,儒家思想处于劣势;这场争论不仅触及到了西汉政权是否合法这一敏感的政治问题,也从侧面反映出西汉治国思想正逐渐由无为向有为转变和思想专制加强的历史趋势。

22

同课章节目录