广东省广州市2024-2025学年高一上学期期中测试题语文试题(PDF版,含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省广州市2024-2025学年高一上学期期中测试题语文试题(PDF版,含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 452.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-29 22:18:37 | ||

图片预览

文档简介

广州市高一年级 2024-2025 学年第一学期中

语文试题

一、现代文阅读(35 分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共 5 小题,19 分)

阅读下面的文字,完成 1~5 题。

材料一:

埃德蒙在《社会人类学》一书里评论包括我在内的中国几个人类学者的著作时,提出了两个问题:

一是像中国人类学者那样,以自己的社会为研究对象是否可取?二是在中国这样广大的国家,个别社区

的微型研究能否概括中国国情?埃德蒙对这两个问题都抱否定的态度。

先以第一个问题说,我们的分歧归根到底是各自的文化传统带来了“偏见”,或更正确些应说是“成

见”。这些“成见”有其文化根源,也就是说产生于埃德蒙所说的公众的经验。他所谓公众经验,在我的

理解中,就是指民族的历史传统和当前处境。

我的选择是出于一种价值判断,个人的价值判断离不开他所属的文化和所属的时代。我是出生于二

十世纪初期的中国人,正逢社会剧变、国家危急之际。我学人类学,是想学习到一些认识中国社会的观

点和方法,用我所得到的知识去推动中国社会的进步,所以是有所为而为的。如果真如埃德蒙所说中国

人研究中国社会是不足取的,就是说,学了人类学也不能使我了解中国的话,我就不会投入人类学这门

学科了。

埃德蒙第二个问题的矛头则直指我的要害。如果我学人类学的志愿是了解中国,最终目的是改造中

国,那么我们采取在个别小社区里进行深入的微型观察和调查的方法,果真能达到这个目的么?个别入

手果真能获得概括性的了解么?我确是没想把江村作为整个中国所有千千万万的农村的典型;也没有表

示过,研究了这个农村就能全面了解中国国情。

我也同意,解剖一个农村本身是有意义的。但我的旨趣并不仅限于了解这个农村。我确有了解中国

全部农民生活,甚至整个中国人民生活的雄心。调查江村这个小村子只是我整个旅程的开端。

我这样想:把一个农村看作是全国农村的典型,用它来代表所有的中国农村,那是错误的。但是把

一个农村看成是一切都与众不同,自成一格的独秀,也是不对的。

我对客观事物存有类型的概念。一切事物都在一定条件下存在的,如果条件相同就会发生相同的事

物。相同条件形成的相同事物就是一个类型。同一个类型里的个别事物并不是完全一样的,类型不是个

别的众多重复,因为条件不可能完全一致的。我所说的类型只是指主要条件相同所形成基本相同的各种

个体。

以江村来说,它是一个具有一定条件的中国农村。中国各地的农村在地理和人文各方面的条件是不

同的,所以江村不能作为中国农村的典型,也就是说,不能用江村看到的社会体系等情况硬套到其他中

国的农村去。但同时应当承认:它是个农村而不是牧业社区,它是中国农村,而不是别国的农村。我们

这样说时,其实已经出现了类型的概念了。所以我在这里和埃德蒙辩论的焦点并不是江村能不能代表中

国所有农村,而是江村能不能在某些方面代表一些中国的农村。那就是说形成江村的条件是否还形成了

其他一些农村,这些农村能不能构成一个类型?

如果承认中国存在着江村这种农村类型,接着可问,还有其他哪些类型?如果我们用比较方法把中

国农村的各种类型一个一个地描述出来,那就不需要把千千万万个农村一一地加以观察而接近于了解中

国所有的农村了。通过类型比较法是有可能从个别逐步接近整体的。

我认真地想一想,我这种在埃德蒙看来也许是过于天真庸俗的性格并不是偶然产生的,也不是我个

人的特点,其中不可能不存在中国知识分子的传统烙印。我随手可举出两条:一是“天下兴亡,匹夫有

责”,二是“学以致用”。这两条很可以总结我自己为学的根本态度。

(摘编自费孝通《人的研究在中国——缺席的对话》)

材料二:

英国社会人类学界的埃德蒙对四位中国人类学家的英文著述加以评判。他认为林耀华运用的不是人

类学的描述手法;杨懋春对山东村落的研究则采用落后的早期民族学方法;许烺光的研究,类似于社区

调查,但因声称“代表整个中国”,因此是失败的例子。在这四部作品中,最成功的是费孝通的《江村经

济》,因为它与别的描述方法形成明显的对照,避免了早期民族学的方法论缺陷,而且不声称是中国社会

的“典型”。埃德蒙说:

与社会人类学者的所有优秀作品一样,费著的核心内容是关于关系网络如何在一个单一的小型社区

运作的细致研究。这种研究没有,或者不应自称代表任何意义上的典型。它们也不是为了阐明某种一般

的论点和预设的。它们的意义在于它们本身。虽然这种作品以小范围的人类活动为焦点,但是它们所能

告诉我们的是有关人类社会行为的一般特点,其内容远比称为“文化人类学导论”的普通教材丰富博大。

埃德蒙的批评,强调的是中国人类学缺乏异文化眼光的问题。他认为,社会人类学的目标在于通过

异文化的民族志考察来体现人的通性,因而他虽主张人类学描述不应有任何“一般预设”,但是在本质上

却主张在差异中洞见“普同性”,主张人类学社区调查的意义与“中国社会”的特征无关,而仅仅是有关

人类社会行为的一般特点的通论。这一看法,与费孝通的本意显然是背道而驰的。

(摘编自李培林等著《20世纪的中国:学术与社会》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.费孝通回应埃德蒙的第二个问题,也承认中国个别社区的微型研究确实不能概括中国国情。

B.费孝通认为江村并不是与众不同、自成一格的独秀,解剖江村能够了解各种类型的中国农村。

C.埃德蒙认为,《江村经济》的价值在于通过小范围研究,反映有关人类社会行为的一般特点。

D.埃德蒙批评中国人类学者缺乏异文化眼光,他认为应该通过研究其他民族来了解人的共性。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )(3 分)

A.费孝通在面对西方学者的质疑时,进行了深刻反思,并借此阐明了自己的研究主张。

B.费孝通试图运用类型比较法,描述中国农村的各种类型,进而了解中国农村的整体。

C.埃德蒙用三位中国学者和费孝通进行对比,肯定了《江村经济》的研究方法和意义。

D.材料二中,作者先概述埃德蒙的观点,继而系统阐述了对社会人类学研究的主张。

3.下列关于《乡土中国》的表述,不能印证材料一作者观点的一项是( )(3 分)

A.《乡土中国》作者通过观察和调查,形成了对中国农村的概括性了解,指出中国社会的基层是

“乡土性”的。

B.《乡土中国》运用人类学方法分析乡村的时空特点,提出“文字下乡”的前提条件,体现学以致

用的学术态度。

C.《乡土中国》通过中西方对比,揭示出“差序格局”这一中国乡土社会特点,表明作者具有跨文

化视域的优势。

D.《乡土中国》作者虽以自己的籍贯为例说明地缘与血缘的关系,但他的研究旨趣并没有局限于这

种个案研究。

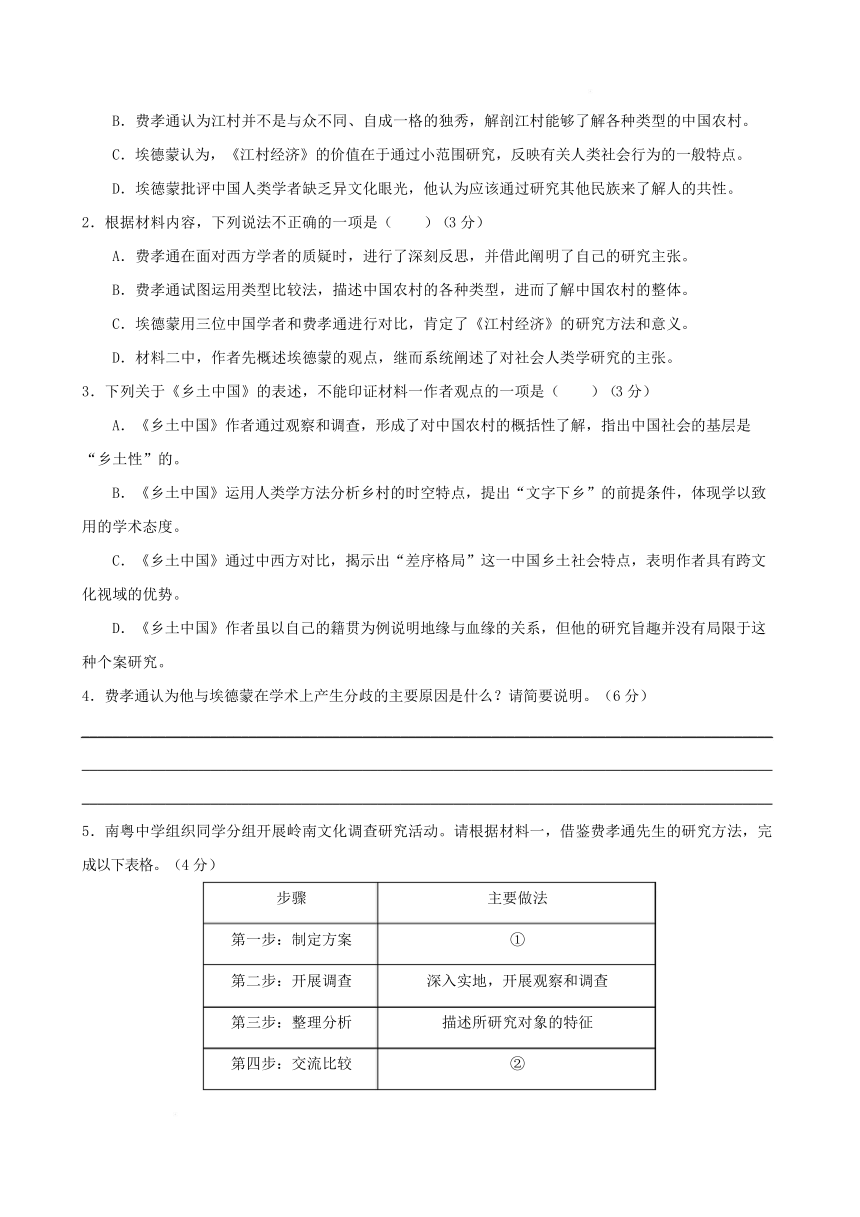

4.费孝通认为他与埃德蒙在学术上产生分歧的主要原因是什么?请简要说明。(6分)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

5.南粤中学组织同学分组开展岭南文化调查研究活动。请根据材料一,借鉴费孝通先生的研究方法,完

成以下表格。(4分)

步骤 主要做法

第一步:制定方案 ①

第二步:开展调查 深入实地,开展观察和调查

第三步:整理分析 描述所研究对象的特征

第四步:交流比较 ②

第五步:展示成果 以调查报告等形式展现岭南文化风貌

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共 3 小题,16 分)

阅读下面的文字,完成 6~9 题。

初冬浴日漫感

丰子恺

离开故居一两个月,一旦归来,坐到南窗下的书桌旁时第一感到异样是小半书桌的太阳光。原来夏

己去,秋正尽,初冬方到,窗外的太阳已随分南倾了。

把椅子靠在窗缘上,背着窗坐了看书,太阳光笼罩了我的上半身,它非但不像一两月前地使我讨厌,

反使我觉得暖烘烘地舒适。这一切生命之母的太阳似乎正在把一种祛病延年,起死回生的乳汁,通过了

他的光线而流注到我的体中来。

我掩卷瞑想:我吃惊于自己的感觉,为什么忽然这样变了?前日之所恶变成了今日之所欢;前日之

所弃变成了今日之所求;前日之所仇变成了今日之所恩。张眼望见了弃置在高阁上的扇子,又吃一惊。

前日之所欢变成了今日之所恶;前日之所求变成了今日之所弃;前日之所恩变成了今日之所仇。

忽又自笑:“夏日可畏,冬日可爱”,以及“团扇弃捐”,乃古之名言,夫人皆知,又何足吃惊?

于是我的理智屈服了。但是我的感觉仍不屈服,觉得当此炎凉递变的交代期上自有一种异样的感觉,足

以使我吃惊。这仿佛是太阳已经落山而天还没有全黑的傍晚时光:我们还可以感到昼,同时已可以感到

夜。又好比一脚已跨上船而一脚尚在岸上的登舟时光:我们还可以感到陆,同时已可以感到水。我们在

夜里固皆知道有昼,在船上固皆知道有陆,但只是“知道”而已,不是“实感”。我久被初冬的日光笼

罩在南窗下,身上发出汗来,渐渐润湿了衬衣。当此之时,浴日的“实感”与挥扇的“实感”在我身中

混成一气,这不是可吃惊的经验么?

于是我索性抛书,躺在墙角的藤椅里,用了这种混成的实感而环视室中,觉得有许多东西大变了相。

有的东西变好了:像这个房间,在夏天常嫌其太小,洞开了一切窗门,还不够,几乎想拆去墙壁才好。

但现在忽然大起来,大得很!不久将要用屏帏把它隔小来了。又如案上这把热水壶,以前曾被茶缸驱逐

到碗橱的角里,现在又像纪念碑似地矗立在眼前了。棉被从前在伏日里晒的时候,大家讨嫌它既笨且厚,

现在铺在床里,忽然使人悦目,样子也薄起来了沙发椅子曾经想卖掉,现在幸而没有人买去。从前曾经

想替黑猫脱下皮袍子,现在却羡慕它了。反之,有的东西变坏了:像风,从前人遇到了它都称“快哉!”

欢迎它进来。现在渐渐拒绝它,不久要像防贼一样严防它入室了。又如竹榻,以前曾为众人所宝,极一

时之荣。现在已无人问津,形容枯槁,毫无生气了。壁上一张汽水广告画。角上画看一大瓶汽水,和一

只泛溢着白泡沫的玻璃杯,下面画着海水浴图。以前望见汽水图口角生津,看了海水浴图恨不得自己做

了画中人,现在这幅画几乎使人打寒噤了。裸体的洋囝囝跌坐在窗口的小书架上,以前觉得它太写意,

现在看它可怜起来。希腊古代名雕的石膏模型 venus(维纳斯)立像,把裙子褪在大腿边,高高地独立在

凌空的花盆架了。我在夏天看见她的脸孔是带笑的,这几天望去忽觉其容有蹙,好像在悲叹她自己失去

了两只手竹,无法拉起裙子来御寒。

其实,物何尝变相?是我自己的感觉背叛了。感觉何以能背叛?是自然教它的。自然的命令何其严

重:夏天不由你不爱风,冬天不由你不爱日。自然的命令又何其滑稽:在夏天定要你赞颂冬天所诅咒的,

在冬天定要你诅咒夏天所赞颂的!

人生也有冬夏。童年如夏,成年如冬;或少壮如夏,老大如冬。在人生的冬夏,自然也常教人的感

觉背叛,其命令也有这般严重,又这般滑稽。

(《丰子恺散文精选》)

6.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )(3 分)

A.文章的“感”有多个层次,如从光线变化感到季节变化;出阳光的温暖进入到感觉变化;由自然

界的感受上升到人生的感悟等。

B.文章引用“团扇弃捐”的典故,是为了说明人们开始喜欢某些东西后来又将其遗弃,是因为受客

观影响,众人皆知,不足为惊。

C.文中的“我”认为在自己眼里,有些东西变好了,有些东西变坏了,不是因为事物改变了,而是

自然让自己的感觉背叛了自己。

D.“我的理智屈服了,我的感觉仍不屈服。”意思是说“我”是一个感性重于理性的人,理智最终屈

服于感觉,可见“我”的倔强。

7.下列对本文艺术特色的理解,不正确的一项是( )(3 分)

A.文章标题既是全文内容的总括,也是文章的线索。

B.文章的结尾点明中心,深化主题,使人深受启发。

C.本文叙述描写抒情、议论相结合,形散神聚。

D.本文以第一人称写所思所想,易使读者产生共鸣。

8.本文语言极具特色,请从语体特点、句式特点、修辞特点和语言风格中任选两点进行简

析。(4 分)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

9.文末“在人生的冬夏,自然也常教人的感觉背叛,其命令也有这般严重,又这般滑稽”一句含义深刻,

请谈谈你的理解。(6 分)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

二、古代诗文阅读(37 分)

(一)文言文阅读Ⅰ(本题共 5 小题,20 分)

阅读下面的文言文,完成 10~14 题。

续师说

黄宗羲①

嗟乎!师道之不传也,岂特弟子之过哉?亦为师者有以致之耳。师者,所以传道受业解惑者也。道

之未闻,业之未精,有惑而不能解,则非师矣。本无可师,强聚道路交臂之人,曰师曰弟子云者,曾不

如童子之师,习其句读,巫医、乐师、百工之人,授以艺术者之有其实也。传道受业解惑,既无所藉于

师,则生不为之怜,死不为之丧,亦非过也。遂以为古之师弟子皆然,而使师之为道,出于童子、巫医、

乐师、百工之下,则是为师者之罪也。今世以无忌惮相高。代笔门客,张口辄骂欧曾②;兔园蒙师③,摇

笔即毁朱陆④。古人姓氏,道听未审,议论其学术文章,已累幅见于坊书矣。乳儿粉子⑤,轻儇浅躁,动

欲越过前人,抗然自命;世无孔子,不当在弟子之列,盖不特耻为弟子,相率而耻不为师。吁!其可怪

也。若是则师之为道人心之蟊贼也吾惟恐其传也矣昔者孙明复之为师也,以石守道为之弟子,执杖屐,

侍左右,明复坐则立,升降拜则扶之,师弟子之礼,若是其重也。故何北山⑥之于来学,未尝受其北面。

北山之意,以为苟无其德,宁虚其位,以待后之学者,不可使师道自我而坏也。北山可以为师,避师名

而不为,其慎重如此!羲老而失学,欲求为弟子者也,诸君子徒以其久待刘夫子而过情推奖,羲其敢冒

今世之无耻哉?反昌黎之意,作《续师说》以谢之。

【注】①黄宗羲:明末清初经学家、史学家、思想家、教育家。②欧曾:指文学家欧阳修和曾巩。③兔

园蒙师:指知识浅陋的读书人。④朱陆:指宋代理学家朱熹和陆九渊。⑤乳儿粉子:指年轻识浅的人。

⑥何北山:何基(1188—1268),字子恭,人称北山先生,以读书讲学为平生志向,教授门生,不遗余力。

10.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请将铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一

处给 1 分,涂黑超过三处不赋分。(3分)

若是 A 则师之 B 为道 C 人 D 心之蟊贼也 E 吾惟恐 F 其 G 传也矣

11.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3 分)

A.“师道之不传也”与《爱莲说》“予独爱莲之出淤泥而不染”的“之”用法不相同。

B.曾,竟,与《愚公移山》中“曾不能损魁父之丘”的“曾”意思相同。

C.耻,把……当作耻辱,意动用法,与《师说》“吾从而师之”的“师”用法相同。

D.率,都,与《桃花源记》“率妻子邑人来此绝境”的“率”字意思不相同。

12.根据原文意思,下列说法错误的一项是( )(3 分)

A.“代笔门客,张口辄骂欧曾;兔园蒙师,摇笔即毁朱陆”一句,批判当时追名逐利、华而不实的

学风。

B.黄宗羲说“吾惟恐其传也矣”,担心的是无才德者为师之风蔓延,在社会上形成不良的学风。

C.黄宗羲开篇点明观点,认为“师道之不传”有为师者的过错。

D.黄宗羲用孙明复、何北山两人的事例,意在说明执师弟子之礼,乃庄重之事,为人之师,应慎重

对待。

13.把下面句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)以为苟无其德,宁虚其位,以待后之学者,不可使师道自我而坏也。

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(2)巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!(韩愈《师说》)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

14.黄宗羲和韩愈都分析了“师道之不传”的原因,他们的观点有何不同?(3 分)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(二)古代诗歌阅读(9 分)

阅读下面这首宋诗,完成 15~16 题。

有美堂暴雨①

苏轼

游人脚底一声雷,满座顽云拨不开。

天外黑风吹海立,浙东②飞雨过江来。

十分潋滟金樽凸,千杖敲铿羯鼓催。

唤起谪仙泉洒面,倒倾鲛室③泻琼瑰④。

【注】①熙宁六年苏轼任杭州通判时作此诗。有美堂:在杭州西湖东南面的吴山上,可左眺钱江,右瞰

西湖。②浙东:古代以钱塘江为浙江,浙东指的是钱塘江以东的地区。③鲛室:传说中人鱼的宫室。④

琼瑰:本指玉,这里形容海水。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3 分)

A.开篇写雷声自脚底而起、云雾绕有美堂不散,突出所处地势之高,既呼应标题,也为下文描写做

了铺垫。

B.颔联以“飞”“过”“来”三个动词,生动形象地展现了暴风雨由远到近、横跨大江、呼啸而来的

壮丽景象。

C.诗歌采用定点观察法,从视觉、听觉、味觉等角度,立体化正面描写在有美堂经历的一场暴风雨。

D.尾联苏轼想到了李白,想用满山飞漱的泉水来唤醒沉醉中的李白,让其写出如同珠玉般美妙杰出

的诗篇来。

16.本诗颈联采用了比喻和夸张的手法,写暴雨既壮丽又震撼,请结合诗句简要分析。(6分)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(三)名篇名句默写(本题共 1 小题,8 分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(8 分)

(1)求学强调“终身学习”,荀子《劝学》中“________________”即为此意;又强调“不耻下问”,韩

愈《师说》中“________________”以举例的方法来论证“圣人无常师”。

(2)严格地说,浔阳并非绝对没有音乐,只是声音单调繁杂,实在难以人耳。白居易《琵琶行》中

“________________,________________”两句表达了这样的意思。。

(3)辛弃疾在《永遇乐·京口北固亭怀古》中“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”意义相近的词句是

“________________,________________”。

(4)古人写诗填词,常喜欢自问自答,以增强表达效果,如“________________?________________”

两句。

三、语言文字运用(18 分)

阅读下面的文字,完成 18~22 题。

对于过量吃糖所产生的诸多坏处,想必大家都 A____。因此,现代社会除了强调戒烟之外,戒“甜”

的呼声也越来越高。然而,想要戒掉对糖的念想,也实在困难。怎么办?专家说了,糖难戒也不能都怪

你,实在戒不掉就与之和解吧。

糖是人类生长活动不可缺少的能量供给物质,(甲),就像车子跑起来需要加油一样。远古时期的人

们,要想保证生命的延续就得尽可能多地获得“能量”,所以要不停地找东西吃。尽管当时还没有“糖”

的概念,但是人们慢慢地从味蕾中总结出了经验——带“甜味”的食物似乎更“抗饿”。久而久之,就进

化出品尝甜味的能力和对糖根深蒂固的青睐,并且牢牢地刻在了基因里。①虽经时间的淬炼,②依旧完

好无损地保留了下来这些基因。③从这个角度讲,④人喜欢吃糖并非什么“坏习惯”,⑤也把“甜”不可

能轻易地戒掉。

甜蜜的食物会刺激大脑中的神经元释放“多巴胺”,这种物质可不得了,会让人产生愉快的感觉。因

此,(乙),大脑都会自动浮现上次吃糖时的那种美好体验,并且层层递进,分泌更多的多巴胺,以鼓励

下次继续吃糖、吃更多的糖。长此以往,无异于落下“甜瘾”:有事没事总想吃点或喝点甜的东西,而且

吃得少了还不太满足。这就是“多巴胺抵抗”,类似于糖尿病患者的“胰岛素抵抗”。这种情况下,光靠

意志力控制是很难长期坚持的。既然如此,与其跟自己过不去,还不如正确认识糖的利弊,按科学的方

式吃糖。

让大脑“B_____”,以前人们钟爱含糖饮料或糕点,现在就改掉这个习惯,换成别的食物,或者多参

加户外运动。重复做这些会让大脑逐步加深印象,慢慢缓解对糖的依赖。

18.请在文中画横线处填入恰当的成语。(2 分)

A:__________________________________ B:__________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

19.文中画横线的句子,综合运用了哪些语气?这样表达有什么效果?请简要分析。(4分)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

20.文中第二段标序号的部分有两处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言准确流畅,逻辑严密,

不得改变原意。(4 分)

序号:____修改为:_________________________________________________________________________

序号:____修改为:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

21.请在文中括号内补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过 15

个字。(4 分)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

22.请将第三段中波浪线的内容改成整句。要求:准确表达,衔接自然,句式符合要求,不超过 14 个字。

(4分)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

四、写作(60 分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

高一学生小明热爱读书。王佐良在《上图书馆》中回顾上图书馆的几段经历,让小明感受到了读书

的奇趣及人类创造知识的伟大,而黑塞的《读书:目的和前提》则让他领略到了读书的价值和意义。

周末休息,小明与室友上学校图书馆阅读,室友拍了张他托着眼镜看书的照片,小明觉得意境不错,

顺手就上传到社交网络。不少网友纷纷留言。

网友甲:晒读书有啥意思,晒美食不是更实在更有意思!

网友乙:ChatGPT作为人工智能的杰出代表已经问世,只要你输入问题,它就会生成一份“近乎完美”

的答案,既然这样,我们还有必要去图书馆读书吗?

网友丙:高中了,时间紧任务重,一周学习身心俱疲,去图书馆读书有个啥意思,不如去喝杯奶茶,

看个电影放松一下!

要求:请你以一位高一生的身份针对材料中某一位同学的看法写一篇议论文;联系现实,切合身份,

贴合情境,结合材料,选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个

人信息;不少于 800 字。

1.B

2.D

3.C

4.①文化传统不同:费孝通有着中国传统知识分子的责任和担当;②当时处境不同:费孝通面临的是剧变

中的中国社会;③研究目的不同:费孝通的目的是了解中国社会、用自己的知识推动中国社会进步。

5.①选取岭南文化的典型作为研究对象;②比较不同类型,概括岭南文化的特征。

6.D

7.B

8.语言口语化,如“我吃惊于自己的感觉,为什么忽然这样变了”。整句散句交错,富有美感。如第 3 段、

第 5段中句式交错。比喻、排比、拟人等多种修辞手法,形象生动。语言叙述中,掺进文言文句式,文

白相间,与文章风格一致,富有情趣。

9.在我们少年时,盼自己快快长大,成熟与稳健;待真正成熟起来后,却羡慕孩童们无拘无束的纯真与快

乐。这种感觉的反差,恰是自然的冬夏给予人的“背叛”。

无论少年时盼望长大还是成熟时盼望回到童年,所有的愿望与所有现实似乎是命令一般,由不得你。

人生是庄重而严肃的,但是和自然季节的交替不同,人生的季节只有经历过却没有回头再来,你盼望和

羡慕的东西总是与你擦肩而过。看似“滑稽”,实则“无奈”。

10.ACE

11.A

12.A

13.(1)认为如果没有品德,宁肯空着老师的位子,来等待后来的有学识之人,不能让为师之道从自己(这里)

开始败坏。

(2)巫医乐师各类工匠这些人,君子看不起,如今他们的智慧竟然反而比不上这些人,真是奇怪啊!

14.①韩愈认为是弟子之过;②黄宗羲更强调是为师者之过。

15.C

16.①比喻。把雨中西湖比作一樽将溢的金盏,写出了湖水满溢的样子。把雨打山林的声音比作羯鼓之声,

铿锵有力。②夸张。在诗人俯瞰中,偌大的西湖,仿佛只是天地间一只酒杯,将大的事物极尽缩小。把

雨打山林的声音写作羯鼓之声,属于将小的事物夸大。夸张的运用使得诗句极具浪漫主义特色。

17.

(1)学不可以已 孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

(2)岂无山歌与村笛 呕哑嘲哳难为听

(3)佛狸祠下 一片神鸦社鼓

(4)丞相祠堂何处寻 锦官城外柏森森

18.A.一清二楚 B.改弦更张

19.综合运用了疑问、陈述、祈使(或商量)语气,引起读者对“戒糖”问题的思考,且语气亲切自然,带

有婉商口吻,利于人们接受“与糖和解”的建议。

20.②这些基因依旧完好无损地保留了下来

⑤也不可能轻易地把“甜”戒掉

21.甲:人生存下去需要糖

乙:每一次吃糖的时候/每次想起糖时/当下一次吃糖时

22.正确识糖,科学吃糖。

23.略

语文试题

一、现代文阅读(35 分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共 5 小题,19 分)

阅读下面的文字,完成 1~5 题。

材料一:

埃德蒙在《社会人类学》一书里评论包括我在内的中国几个人类学者的著作时,提出了两个问题:

一是像中国人类学者那样,以自己的社会为研究对象是否可取?二是在中国这样广大的国家,个别社区

的微型研究能否概括中国国情?埃德蒙对这两个问题都抱否定的态度。

先以第一个问题说,我们的分歧归根到底是各自的文化传统带来了“偏见”,或更正确些应说是“成

见”。这些“成见”有其文化根源,也就是说产生于埃德蒙所说的公众的经验。他所谓公众经验,在我的

理解中,就是指民族的历史传统和当前处境。

我的选择是出于一种价值判断,个人的价值判断离不开他所属的文化和所属的时代。我是出生于二

十世纪初期的中国人,正逢社会剧变、国家危急之际。我学人类学,是想学习到一些认识中国社会的观

点和方法,用我所得到的知识去推动中国社会的进步,所以是有所为而为的。如果真如埃德蒙所说中国

人研究中国社会是不足取的,就是说,学了人类学也不能使我了解中国的话,我就不会投入人类学这门

学科了。

埃德蒙第二个问题的矛头则直指我的要害。如果我学人类学的志愿是了解中国,最终目的是改造中

国,那么我们采取在个别小社区里进行深入的微型观察和调查的方法,果真能达到这个目的么?个别入

手果真能获得概括性的了解么?我确是没想把江村作为整个中国所有千千万万的农村的典型;也没有表

示过,研究了这个农村就能全面了解中国国情。

我也同意,解剖一个农村本身是有意义的。但我的旨趣并不仅限于了解这个农村。我确有了解中国

全部农民生活,甚至整个中国人民生活的雄心。调查江村这个小村子只是我整个旅程的开端。

我这样想:把一个农村看作是全国农村的典型,用它来代表所有的中国农村,那是错误的。但是把

一个农村看成是一切都与众不同,自成一格的独秀,也是不对的。

我对客观事物存有类型的概念。一切事物都在一定条件下存在的,如果条件相同就会发生相同的事

物。相同条件形成的相同事物就是一个类型。同一个类型里的个别事物并不是完全一样的,类型不是个

别的众多重复,因为条件不可能完全一致的。我所说的类型只是指主要条件相同所形成基本相同的各种

个体。

以江村来说,它是一个具有一定条件的中国农村。中国各地的农村在地理和人文各方面的条件是不

同的,所以江村不能作为中国农村的典型,也就是说,不能用江村看到的社会体系等情况硬套到其他中

国的农村去。但同时应当承认:它是个农村而不是牧业社区,它是中国农村,而不是别国的农村。我们

这样说时,其实已经出现了类型的概念了。所以我在这里和埃德蒙辩论的焦点并不是江村能不能代表中

国所有农村,而是江村能不能在某些方面代表一些中国的农村。那就是说形成江村的条件是否还形成了

其他一些农村,这些农村能不能构成一个类型?

如果承认中国存在着江村这种农村类型,接着可问,还有其他哪些类型?如果我们用比较方法把中

国农村的各种类型一个一个地描述出来,那就不需要把千千万万个农村一一地加以观察而接近于了解中

国所有的农村了。通过类型比较法是有可能从个别逐步接近整体的。

我认真地想一想,我这种在埃德蒙看来也许是过于天真庸俗的性格并不是偶然产生的,也不是我个

人的特点,其中不可能不存在中国知识分子的传统烙印。我随手可举出两条:一是“天下兴亡,匹夫有

责”,二是“学以致用”。这两条很可以总结我自己为学的根本态度。

(摘编自费孝通《人的研究在中国——缺席的对话》)

材料二:

英国社会人类学界的埃德蒙对四位中国人类学家的英文著述加以评判。他认为林耀华运用的不是人

类学的描述手法;杨懋春对山东村落的研究则采用落后的早期民族学方法;许烺光的研究,类似于社区

调查,但因声称“代表整个中国”,因此是失败的例子。在这四部作品中,最成功的是费孝通的《江村经

济》,因为它与别的描述方法形成明显的对照,避免了早期民族学的方法论缺陷,而且不声称是中国社会

的“典型”。埃德蒙说:

与社会人类学者的所有优秀作品一样,费著的核心内容是关于关系网络如何在一个单一的小型社区

运作的细致研究。这种研究没有,或者不应自称代表任何意义上的典型。它们也不是为了阐明某种一般

的论点和预设的。它们的意义在于它们本身。虽然这种作品以小范围的人类活动为焦点,但是它们所能

告诉我们的是有关人类社会行为的一般特点,其内容远比称为“文化人类学导论”的普通教材丰富博大。

埃德蒙的批评,强调的是中国人类学缺乏异文化眼光的问题。他认为,社会人类学的目标在于通过

异文化的民族志考察来体现人的通性,因而他虽主张人类学描述不应有任何“一般预设”,但是在本质上

却主张在差异中洞见“普同性”,主张人类学社区调查的意义与“中国社会”的特征无关,而仅仅是有关

人类社会行为的一般特点的通论。这一看法,与费孝通的本意显然是背道而驰的。

(摘编自李培林等著《20世纪的中国:学术与社会》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.费孝通回应埃德蒙的第二个问题,也承认中国个别社区的微型研究确实不能概括中国国情。

B.费孝通认为江村并不是与众不同、自成一格的独秀,解剖江村能够了解各种类型的中国农村。

C.埃德蒙认为,《江村经济》的价值在于通过小范围研究,反映有关人类社会行为的一般特点。

D.埃德蒙批评中国人类学者缺乏异文化眼光,他认为应该通过研究其他民族来了解人的共性。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )(3 分)

A.费孝通在面对西方学者的质疑时,进行了深刻反思,并借此阐明了自己的研究主张。

B.费孝通试图运用类型比较法,描述中国农村的各种类型,进而了解中国农村的整体。

C.埃德蒙用三位中国学者和费孝通进行对比,肯定了《江村经济》的研究方法和意义。

D.材料二中,作者先概述埃德蒙的观点,继而系统阐述了对社会人类学研究的主张。

3.下列关于《乡土中国》的表述,不能印证材料一作者观点的一项是( )(3 分)

A.《乡土中国》作者通过观察和调查,形成了对中国农村的概括性了解,指出中国社会的基层是

“乡土性”的。

B.《乡土中国》运用人类学方法分析乡村的时空特点,提出“文字下乡”的前提条件,体现学以致

用的学术态度。

C.《乡土中国》通过中西方对比,揭示出“差序格局”这一中国乡土社会特点,表明作者具有跨文

化视域的优势。

D.《乡土中国》作者虽以自己的籍贯为例说明地缘与血缘的关系,但他的研究旨趣并没有局限于这

种个案研究。

4.费孝通认为他与埃德蒙在学术上产生分歧的主要原因是什么?请简要说明。(6分)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

5.南粤中学组织同学分组开展岭南文化调查研究活动。请根据材料一,借鉴费孝通先生的研究方法,完

成以下表格。(4分)

步骤 主要做法

第一步:制定方案 ①

第二步:开展调查 深入实地,开展观察和调查

第三步:整理分析 描述所研究对象的特征

第四步:交流比较 ②

第五步:展示成果 以调查报告等形式展现岭南文化风貌

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共 3 小题,16 分)

阅读下面的文字,完成 6~9 题。

初冬浴日漫感

丰子恺

离开故居一两个月,一旦归来,坐到南窗下的书桌旁时第一感到异样是小半书桌的太阳光。原来夏

己去,秋正尽,初冬方到,窗外的太阳已随分南倾了。

把椅子靠在窗缘上,背着窗坐了看书,太阳光笼罩了我的上半身,它非但不像一两月前地使我讨厌,

反使我觉得暖烘烘地舒适。这一切生命之母的太阳似乎正在把一种祛病延年,起死回生的乳汁,通过了

他的光线而流注到我的体中来。

我掩卷瞑想:我吃惊于自己的感觉,为什么忽然这样变了?前日之所恶变成了今日之所欢;前日之

所弃变成了今日之所求;前日之所仇变成了今日之所恩。张眼望见了弃置在高阁上的扇子,又吃一惊。

前日之所欢变成了今日之所恶;前日之所求变成了今日之所弃;前日之所恩变成了今日之所仇。

忽又自笑:“夏日可畏,冬日可爱”,以及“团扇弃捐”,乃古之名言,夫人皆知,又何足吃惊?

于是我的理智屈服了。但是我的感觉仍不屈服,觉得当此炎凉递变的交代期上自有一种异样的感觉,足

以使我吃惊。这仿佛是太阳已经落山而天还没有全黑的傍晚时光:我们还可以感到昼,同时已可以感到

夜。又好比一脚已跨上船而一脚尚在岸上的登舟时光:我们还可以感到陆,同时已可以感到水。我们在

夜里固皆知道有昼,在船上固皆知道有陆,但只是“知道”而已,不是“实感”。我久被初冬的日光笼

罩在南窗下,身上发出汗来,渐渐润湿了衬衣。当此之时,浴日的“实感”与挥扇的“实感”在我身中

混成一气,这不是可吃惊的经验么?

于是我索性抛书,躺在墙角的藤椅里,用了这种混成的实感而环视室中,觉得有许多东西大变了相。

有的东西变好了:像这个房间,在夏天常嫌其太小,洞开了一切窗门,还不够,几乎想拆去墙壁才好。

但现在忽然大起来,大得很!不久将要用屏帏把它隔小来了。又如案上这把热水壶,以前曾被茶缸驱逐

到碗橱的角里,现在又像纪念碑似地矗立在眼前了。棉被从前在伏日里晒的时候,大家讨嫌它既笨且厚,

现在铺在床里,忽然使人悦目,样子也薄起来了沙发椅子曾经想卖掉,现在幸而没有人买去。从前曾经

想替黑猫脱下皮袍子,现在却羡慕它了。反之,有的东西变坏了:像风,从前人遇到了它都称“快哉!”

欢迎它进来。现在渐渐拒绝它,不久要像防贼一样严防它入室了。又如竹榻,以前曾为众人所宝,极一

时之荣。现在已无人问津,形容枯槁,毫无生气了。壁上一张汽水广告画。角上画看一大瓶汽水,和一

只泛溢着白泡沫的玻璃杯,下面画着海水浴图。以前望见汽水图口角生津,看了海水浴图恨不得自己做

了画中人,现在这幅画几乎使人打寒噤了。裸体的洋囝囝跌坐在窗口的小书架上,以前觉得它太写意,

现在看它可怜起来。希腊古代名雕的石膏模型 venus(维纳斯)立像,把裙子褪在大腿边,高高地独立在

凌空的花盆架了。我在夏天看见她的脸孔是带笑的,这几天望去忽觉其容有蹙,好像在悲叹她自己失去

了两只手竹,无法拉起裙子来御寒。

其实,物何尝变相?是我自己的感觉背叛了。感觉何以能背叛?是自然教它的。自然的命令何其严

重:夏天不由你不爱风,冬天不由你不爱日。自然的命令又何其滑稽:在夏天定要你赞颂冬天所诅咒的,

在冬天定要你诅咒夏天所赞颂的!

人生也有冬夏。童年如夏,成年如冬;或少壮如夏,老大如冬。在人生的冬夏,自然也常教人的感

觉背叛,其命令也有这般严重,又这般滑稽。

(《丰子恺散文精选》)

6.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )(3 分)

A.文章的“感”有多个层次,如从光线变化感到季节变化;出阳光的温暖进入到感觉变化;由自然

界的感受上升到人生的感悟等。

B.文章引用“团扇弃捐”的典故,是为了说明人们开始喜欢某些东西后来又将其遗弃,是因为受客

观影响,众人皆知,不足为惊。

C.文中的“我”认为在自己眼里,有些东西变好了,有些东西变坏了,不是因为事物改变了,而是

自然让自己的感觉背叛了自己。

D.“我的理智屈服了,我的感觉仍不屈服。”意思是说“我”是一个感性重于理性的人,理智最终屈

服于感觉,可见“我”的倔强。

7.下列对本文艺术特色的理解,不正确的一项是( )(3 分)

A.文章标题既是全文内容的总括,也是文章的线索。

B.文章的结尾点明中心,深化主题,使人深受启发。

C.本文叙述描写抒情、议论相结合,形散神聚。

D.本文以第一人称写所思所想,易使读者产生共鸣。

8.本文语言极具特色,请从语体特点、句式特点、修辞特点和语言风格中任选两点进行简

析。(4 分)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

9.文末“在人生的冬夏,自然也常教人的感觉背叛,其命令也有这般严重,又这般滑稽”一句含义深刻,

请谈谈你的理解。(6 分)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

二、古代诗文阅读(37 分)

(一)文言文阅读Ⅰ(本题共 5 小题,20 分)

阅读下面的文言文,完成 10~14 题。

续师说

黄宗羲①

嗟乎!师道之不传也,岂特弟子之过哉?亦为师者有以致之耳。师者,所以传道受业解惑者也。道

之未闻,业之未精,有惑而不能解,则非师矣。本无可师,强聚道路交臂之人,曰师曰弟子云者,曾不

如童子之师,习其句读,巫医、乐师、百工之人,授以艺术者之有其实也。传道受业解惑,既无所藉于

师,则生不为之怜,死不为之丧,亦非过也。遂以为古之师弟子皆然,而使师之为道,出于童子、巫医、

乐师、百工之下,则是为师者之罪也。今世以无忌惮相高。代笔门客,张口辄骂欧曾②;兔园蒙师③,摇

笔即毁朱陆④。古人姓氏,道听未审,议论其学术文章,已累幅见于坊书矣。乳儿粉子⑤,轻儇浅躁,动

欲越过前人,抗然自命;世无孔子,不当在弟子之列,盖不特耻为弟子,相率而耻不为师。吁!其可怪

也。若是则师之为道人心之蟊贼也吾惟恐其传也矣昔者孙明复之为师也,以石守道为之弟子,执杖屐,

侍左右,明复坐则立,升降拜则扶之,师弟子之礼,若是其重也。故何北山⑥之于来学,未尝受其北面。

北山之意,以为苟无其德,宁虚其位,以待后之学者,不可使师道自我而坏也。北山可以为师,避师名

而不为,其慎重如此!羲老而失学,欲求为弟子者也,诸君子徒以其久待刘夫子而过情推奖,羲其敢冒

今世之无耻哉?反昌黎之意,作《续师说》以谢之。

【注】①黄宗羲:明末清初经学家、史学家、思想家、教育家。②欧曾:指文学家欧阳修和曾巩。③兔

园蒙师:指知识浅陋的读书人。④朱陆:指宋代理学家朱熹和陆九渊。⑤乳儿粉子:指年轻识浅的人。

⑥何北山:何基(1188—1268),字子恭,人称北山先生,以读书讲学为平生志向,教授门生,不遗余力。

10.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请将铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一

处给 1 分,涂黑超过三处不赋分。(3分)

若是 A 则师之 B 为道 C 人 D 心之蟊贼也 E 吾惟恐 F 其 G 传也矣

11.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3 分)

A.“师道之不传也”与《爱莲说》“予独爱莲之出淤泥而不染”的“之”用法不相同。

B.曾,竟,与《愚公移山》中“曾不能损魁父之丘”的“曾”意思相同。

C.耻,把……当作耻辱,意动用法,与《师说》“吾从而师之”的“师”用法相同。

D.率,都,与《桃花源记》“率妻子邑人来此绝境”的“率”字意思不相同。

12.根据原文意思,下列说法错误的一项是( )(3 分)

A.“代笔门客,张口辄骂欧曾;兔园蒙师,摇笔即毁朱陆”一句,批判当时追名逐利、华而不实的

学风。

B.黄宗羲说“吾惟恐其传也矣”,担心的是无才德者为师之风蔓延,在社会上形成不良的学风。

C.黄宗羲开篇点明观点,认为“师道之不传”有为师者的过错。

D.黄宗羲用孙明复、何北山两人的事例,意在说明执师弟子之礼,乃庄重之事,为人之师,应慎重

对待。

13.把下面句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)以为苟无其德,宁虚其位,以待后之学者,不可使师道自我而坏也。

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(2)巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!(韩愈《师说》)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

14.黄宗羲和韩愈都分析了“师道之不传”的原因,他们的观点有何不同?(3 分)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(二)古代诗歌阅读(9 分)

阅读下面这首宋诗,完成 15~16 题。

有美堂暴雨①

苏轼

游人脚底一声雷,满座顽云拨不开。

天外黑风吹海立,浙东②飞雨过江来。

十分潋滟金樽凸,千杖敲铿羯鼓催。

唤起谪仙泉洒面,倒倾鲛室③泻琼瑰④。

【注】①熙宁六年苏轼任杭州通判时作此诗。有美堂:在杭州西湖东南面的吴山上,可左眺钱江,右瞰

西湖。②浙东:古代以钱塘江为浙江,浙东指的是钱塘江以东的地区。③鲛室:传说中人鱼的宫室。④

琼瑰:本指玉,这里形容海水。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3 分)

A.开篇写雷声自脚底而起、云雾绕有美堂不散,突出所处地势之高,既呼应标题,也为下文描写做

了铺垫。

B.颔联以“飞”“过”“来”三个动词,生动形象地展现了暴风雨由远到近、横跨大江、呼啸而来的

壮丽景象。

C.诗歌采用定点观察法,从视觉、听觉、味觉等角度,立体化正面描写在有美堂经历的一场暴风雨。

D.尾联苏轼想到了李白,想用满山飞漱的泉水来唤醒沉醉中的李白,让其写出如同珠玉般美妙杰出

的诗篇来。

16.本诗颈联采用了比喻和夸张的手法,写暴雨既壮丽又震撼,请结合诗句简要分析。(6分)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(三)名篇名句默写(本题共 1 小题,8 分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(8 分)

(1)求学强调“终身学习”,荀子《劝学》中“________________”即为此意;又强调“不耻下问”,韩

愈《师说》中“________________”以举例的方法来论证“圣人无常师”。

(2)严格地说,浔阳并非绝对没有音乐,只是声音单调繁杂,实在难以人耳。白居易《琵琶行》中

“________________,________________”两句表达了这样的意思。。

(3)辛弃疾在《永遇乐·京口北固亭怀古》中“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”意义相近的词句是

“________________,________________”。

(4)古人写诗填词,常喜欢自问自答,以增强表达效果,如“________________?________________”

两句。

三、语言文字运用(18 分)

阅读下面的文字,完成 18~22 题。

对于过量吃糖所产生的诸多坏处,想必大家都 A____。因此,现代社会除了强调戒烟之外,戒“甜”

的呼声也越来越高。然而,想要戒掉对糖的念想,也实在困难。怎么办?专家说了,糖难戒也不能都怪

你,实在戒不掉就与之和解吧。

糖是人类生长活动不可缺少的能量供给物质,(甲),就像车子跑起来需要加油一样。远古时期的人

们,要想保证生命的延续就得尽可能多地获得“能量”,所以要不停地找东西吃。尽管当时还没有“糖”

的概念,但是人们慢慢地从味蕾中总结出了经验——带“甜味”的食物似乎更“抗饿”。久而久之,就进

化出品尝甜味的能力和对糖根深蒂固的青睐,并且牢牢地刻在了基因里。①虽经时间的淬炼,②依旧完

好无损地保留了下来这些基因。③从这个角度讲,④人喜欢吃糖并非什么“坏习惯”,⑤也把“甜”不可

能轻易地戒掉。

甜蜜的食物会刺激大脑中的神经元释放“多巴胺”,这种物质可不得了,会让人产生愉快的感觉。因

此,(乙),大脑都会自动浮现上次吃糖时的那种美好体验,并且层层递进,分泌更多的多巴胺,以鼓励

下次继续吃糖、吃更多的糖。长此以往,无异于落下“甜瘾”:有事没事总想吃点或喝点甜的东西,而且

吃得少了还不太满足。这就是“多巴胺抵抗”,类似于糖尿病患者的“胰岛素抵抗”。这种情况下,光靠

意志力控制是很难长期坚持的。既然如此,与其跟自己过不去,还不如正确认识糖的利弊,按科学的方

式吃糖。

让大脑“B_____”,以前人们钟爱含糖饮料或糕点,现在就改掉这个习惯,换成别的食物,或者多参

加户外运动。重复做这些会让大脑逐步加深印象,慢慢缓解对糖的依赖。

18.请在文中画横线处填入恰当的成语。(2 分)

A:__________________________________ B:__________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

19.文中画横线的句子,综合运用了哪些语气?这样表达有什么效果?请简要分析。(4分)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

20.文中第二段标序号的部分有两处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言准确流畅,逻辑严密,

不得改变原意。(4 分)

序号:____修改为:_________________________________________________________________________

序号:____修改为:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

21.请在文中括号内补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过 15

个字。(4 分)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

22.请将第三段中波浪线的内容改成整句。要求:准确表达,衔接自然,句式符合要求,不超过 14 个字。

(4分)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

四、写作(60 分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

高一学生小明热爱读书。王佐良在《上图书馆》中回顾上图书馆的几段经历,让小明感受到了读书

的奇趣及人类创造知识的伟大,而黑塞的《读书:目的和前提》则让他领略到了读书的价值和意义。

周末休息,小明与室友上学校图书馆阅读,室友拍了张他托着眼镜看书的照片,小明觉得意境不错,

顺手就上传到社交网络。不少网友纷纷留言。

网友甲:晒读书有啥意思,晒美食不是更实在更有意思!

网友乙:ChatGPT作为人工智能的杰出代表已经问世,只要你输入问题,它就会生成一份“近乎完美”

的答案,既然这样,我们还有必要去图书馆读书吗?

网友丙:高中了,时间紧任务重,一周学习身心俱疲,去图书馆读书有个啥意思,不如去喝杯奶茶,

看个电影放松一下!

要求:请你以一位高一生的身份针对材料中某一位同学的看法写一篇议论文;联系现实,切合身份,

贴合情境,结合材料,选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个

人信息;不少于 800 字。

1.B

2.D

3.C

4.①文化传统不同:费孝通有着中国传统知识分子的责任和担当;②当时处境不同:费孝通面临的是剧变

中的中国社会;③研究目的不同:费孝通的目的是了解中国社会、用自己的知识推动中国社会进步。

5.①选取岭南文化的典型作为研究对象;②比较不同类型,概括岭南文化的特征。

6.D

7.B

8.语言口语化,如“我吃惊于自己的感觉,为什么忽然这样变了”。整句散句交错,富有美感。如第 3 段、

第 5段中句式交错。比喻、排比、拟人等多种修辞手法,形象生动。语言叙述中,掺进文言文句式,文

白相间,与文章风格一致,富有情趣。

9.在我们少年时,盼自己快快长大,成熟与稳健;待真正成熟起来后,却羡慕孩童们无拘无束的纯真与快

乐。这种感觉的反差,恰是自然的冬夏给予人的“背叛”。

无论少年时盼望长大还是成熟时盼望回到童年,所有的愿望与所有现实似乎是命令一般,由不得你。

人生是庄重而严肃的,但是和自然季节的交替不同,人生的季节只有经历过却没有回头再来,你盼望和

羡慕的东西总是与你擦肩而过。看似“滑稽”,实则“无奈”。

10.ACE

11.A

12.A

13.(1)认为如果没有品德,宁肯空着老师的位子,来等待后来的有学识之人,不能让为师之道从自己(这里)

开始败坏。

(2)巫医乐师各类工匠这些人,君子看不起,如今他们的智慧竟然反而比不上这些人,真是奇怪啊!

14.①韩愈认为是弟子之过;②黄宗羲更强调是为师者之过。

15.C

16.①比喻。把雨中西湖比作一樽将溢的金盏,写出了湖水满溢的样子。把雨打山林的声音比作羯鼓之声,

铿锵有力。②夸张。在诗人俯瞰中,偌大的西湖,仿佛只是天地间一只酒杯,将大的事物极尽缩小。把

雨打山林的声音写作羯鼓之声,属于将小的事物夸大。夸张的运用使得诗句极具浪漫主义特色。

17.

(1)学不可以已 孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

(2)岂无山歌与村笛 呕哑嘲哳难为听

(3)佛狸祠下 一片神鸦社鼓

(4)丞相祠堂何处寻 锦官城外柏森森

18.A.一清二楚 B.改弦更张

19.综合运用了疑问、陈述、祈使(或商量)语气,引起读者对“戒糖”问题的思考,且语气亲切自然,带

有婉商口吻,利于人们接受“与糖和解”的建议。

20.②这些基因依旧完好无损地保留了下来

⑤也不可能轻易地把“甜”戒掉

21.甲:人生存下去需要糖

乙:每一次吃糖的时候/每次想起糖时/当下一次吃糖时

22.正确识糖,科学吃糖。

23.略

同课章节目录