2025年高考历史百题挑选过关练-源远流长的中华文化(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考历史百题挑选过关练-源远流长的中华文化(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 455.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-30 20:58:11 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考历史百题挑选过关练-源远流长的中华文化

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.朱熹以儒家《四书》的道德精神从事家族文化建设,其主要文献有《朱子家礼》与《朱子家训》。其中《朱子家礼》一书涉及冠、婚、丧、祭等各种家礼,得到朝廷、儒者的特别赞许,曾经在民间广泛流传。这一现象说明当时( )

A. 日常家礼仪式繁琐 B. 道德教化得到认同 C. 儒学成为主流思想 D. 宗法制度得以恢复

2.材料 先秦战国时期在我国思想史上一个“百花齐放”的时期,产生了儒、墨、道、名、阴阳等诸子百家,各家思想存在着许多不同之处,甚至相互攻击,……而以孔子“和而不同”的文化观为核心,中国文化着重强调不同文化之间互补的一面,主张不同的文化可以互相取长补短,互相促进。”

——商编自胡国威《论孔子“和而不同”文化观及其现代意义》

材料中“和而不同”文化观体现了中国传统文化的()

A. 先进性 B. 包容性 C. 开放性 D. 复杂性

3.孟子主张“尊贤使能,俊杰在位”。墨子主张“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”。《礼记》记载“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。”这些思想主张的共同作用是有利于()

A. 维护尊卑有序的等级秩序 B. 选拔德才兼备的治国人才

C. 推行不别亲疏的严刑峻法 D. 施行有教无类的教育思想

4.明末士大夫在翻译西方科技著作时,往往从儒家典籍和文言笔法中汲取营养,以比附西学。如徐光启在《几何原本》序言中就用儒家的“修身之学”“格物之学”“象数之学”来阐释西学体系中的神学、哲学、工艺制造等学科。这有利于( )

A. 中国近代科技的发展 B. 西方文化在中国的传播

C. 中西方文明交流互鉴 D. 儒学在交流中不断完善

5.16 世纪的英国哲学家培根说:“我们当然想看看发明的力量、优点和作用。由此引出了无数变化,以致任何帝国、任何教派、任何星辰对人类事务的力量和影响似乎都不及这些机械性的发现。”能够支持培根的证据是( )

A. 希腊化时代对欧亚交流的影响 B. 城市兴起对西欧中世纪的瓦解

C. 指南针对整体世界形成的作用 D. 电的广泛运用引起的社会变革

6.宋代的程朱理学家吸收道家思想中的本体追求、处世境界、宇宙观等方面的学问,是在坚守以儒学为正道、宣传儒家伦理价值和责任担当为主要追求,来订立理学的思想体系和价值规范的。材料意在说明程朱理学( )

A. 融合了儒佛道三教的主要思想 B. 传承了儒家传统伦理道德

C. 开创了礼仪规范的一元化格局 D. 开创了儒家伦理价值观念

7.魏晋南北朝时期童蒙读物得到了发展,束皙编写《发蒙记》,顾恺之编撰《启蒙记》,周兴嗣撰写《千字文》等。其中《千字文》叙述有关天文、博物、历史、人伦、教育、生活等方面的知识,押韵自然,结构简单,易于朗读背诵。这说明童蒙读物( )

A. 有利于知识的普及 B. 注重儿童身心全面发展

C. 推动了私学的繁荣 D. 改变了传统的教育模式

8.周公在总结商朝灭亡的教训时提出了“天命靡常”,“皇天无亲,惟德是辅;民心无常,惟惠之怀”的主张,在此基础上形成了“敬事上帝”“怀保小民”的治国理念。以下表述与该理念最相近的是( )

A. “天行健,君子以自强不息” B. “道之以德,齐之以礼”

C. “民为贵,社稷次之,君为轻” D. “天下兴亡,匹夫有责”

9.《淮南子》载:“汤时大旱七年,卜用人祀天”。武王伐纣之后,周人意识到“皇天无亲,惟德是辅”,告诫后代“无念尔祖,隶修厥德,永言配命,自求多福。”这说明( )

A. 儒家民本思想影响深远 B. 德治法治之争已经出现

C. 周代文化具有理性意识 D. 商周祭祀形制发生变化

10.在古代朝鲜和日本有许多使用汉字的诗人,他们留下了脍炙人口的诗句。如:

《长安旅舍与于慎微长官接邻》

朝鲜 崔致远 上国羁栖久,多惭万里人。 那堪颜氏巷,得接孟家邻。 守道惟稽古,交情岂惮贫。 他乡少知己,莫厌访君频。 《读汉高帝纪》

日本 那波守之 汉业乃公三尺剑,昭陵无骨一杯羹。 元勋尽供菹醢肉,史册虚传带砺盟。 久见中原争逐鹿,谁教四海始休兵。 腐儒未解英雄志,却恨鸿沟不用谑。

据此可知( )

A. 东亚地区在各个方面深受唐文化影响

B. 古代朝鲜、日本的社会制度来自唐朝

C. 中华文化对朝鲜、日本产生了一定的影响

D. 中华文化在吸收外来文化的基础上不断发展

11.儒学的一次自我更新,其“主要结果,便是对道德自我修养的重视,逐渐胜过了在文学和文化上的造诣,同时也使人们对天地自然的兴趣与日俱增”。这一更新是( )

A. 先秦“制天命思想”的提出 B. 汉代“天人感应说”的确立

C. 两宋时期程朱理学的形成 D. 明代“致良知思想”的勃兴

12.媒人在唐传奇中的作用仅是引出说媒的对象,对媒人的个人经历和性格特征没有详尽的描绘,大多数情况下媒人只是一个“隐形人”。宋话本中,媒人种类繁多且呈现出高度职业化的特征,对媒人形象的塑造则更为完整与细腻,也更加贴近日常生活。这一变化可以佐证宋代( )

A. 婚姻自主意识产生 B. 传统礼俗日趋瓦解 C. 理学正统地位确立 D. 市民价值追求凸显

13.魏晋之际,社会上出现了崇尚老庄的玄学。一些玄学家主张政治上应当“无为”,生活作风上要任其“自然”,社会风气上崇尚“清谈”。玄学的出现实质上反映了当时( )

A. 统治阶层对传统文化的尊崇 B. 儒学的正统地位受到冲击

C. 社会动荡下士人的消极避世 D. 儒道佛思想开始融合发展

14.西汉时期引经注律的风气盛行,律学由此产生,著名的作品如“大杜律“和“小杜律”。律学实际上成为经学的一个分支。到了东汉,许多经学大师又是著名的律学家,如东汉郑玄著有“郑氏章句”。这反映了汉代( )

A. 法律体系日益发展完善 B. “大一统”影响治国思想

C. 法家逐渐成为儒学分支 D. 法律的儒家化发展趋势

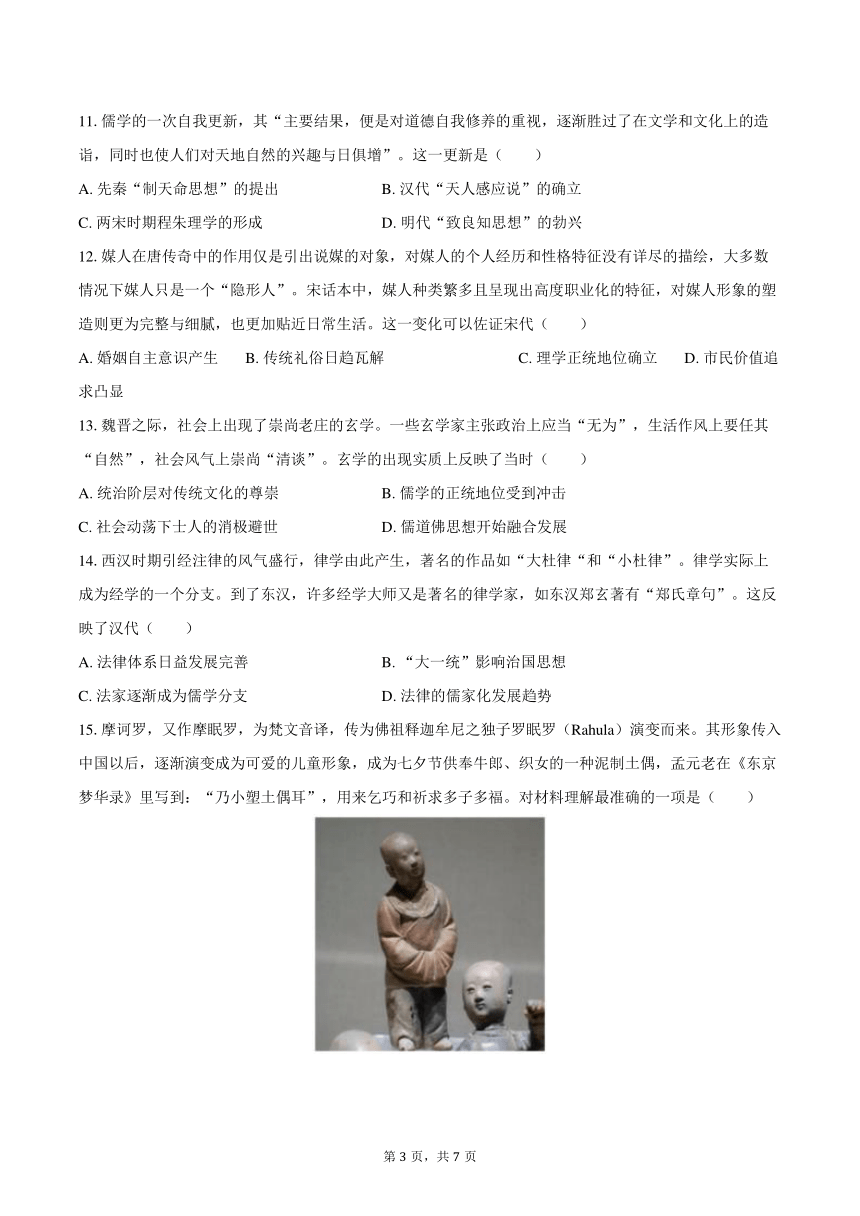

15.摩诃罗,又作摩眠罗,为梵文音译,传为佛祖释迦牟尼之独子罗眠罗(Rahula)演变而来。其形象传入中国以后,逐渐演变成为可爱的儿童形象,成为七夕节供奉牛郎、织女的一种泥制土偶,孟元老在《东京梦华录》里写到:“乃小塑土偶耳”,用来乞巧和祈求多子多福。对材料理解最准确的一项是( )

A. 反映中国传统文化的包容性 B. 小农经济模式影响节日习俗

C. 商业发展促进节日习俗变革 D. 传统节日文化具有迷信色彩

16.中国人特别强调“天人合一”,把天地人看成是统一的整体,认为人是世界的一部分,与天地存在着普遍关联。儒家讲的仁爱、佛家讲的平等、道家讲的自然是我们精神追求的核心。“孝”是我们共同的伦理原则,《周易》所讲的“自强不息,厚德载物”更是我们精神信念的重要支柱。据此判断,中国( )

A. 意识形态变迁遵循一定的规律 B. 儒家文化在传承中不断地进步

C. 传统文化教育应注重价值传承 D. 民族文化融入世界的趋势加强

二、材料解析题:本大题共2小题,共40分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一《周易》载“天行健,君子以自强不息”,做人不可不讲正气、气节;认为“地势坤,君子以厚德载物”。孔子把为真理、为国家、为民族牺牲视为最大的“仁”,即所谓“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁”,同时孔子强调“君子和而不同,小人同而不和”。《尚书》主张“民惟邦本,本固邦宁”。北宋范仲淹发出“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的感叹,南宋文天祥留下了“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的千古名句。顾炎武大声疾呼“天下兴亡,匹夫有责”。经过长期的历史发展,中华优秀传统文化形成了独特的品格,承载着中华民族的精神追求。

——摘编自朱西周《中华民族精神的历史演变与时代价值》

材料二欧洲启蒙运动时期,正当法国进步思想家们从旧的神人关系向新的人人关系过渡,而急切寻求新的思想、新的视野的时候,中国文化恰恰被传教士们介绍过来,以儒学为核心的中国文化开始了对法国的传播,为启蒙思想家们在政治上反对专制和特权,在思想上反对宗教神学,提供了重要的思想资料和极其有力的思想武器。法国资产阶级大革命中通过的《人权和公民权宣言》中便引用过孔子的格言“己所不欲,勿施于人”。

——摘编自吴星杰《中法文化交流与儒学在法国的传播》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代传统文化中体现出的基本内涵。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中华文化传入欧洲原因及其对近代欧洲产生的影响。

18.黄帝是中华民族的文化符号,对黄帝的赞颂和祭祀延续至今。阅读材料,完成下列要求。

材料一黄帝被推为中华民族的始祖,《史记》以《黄帝本纪》为中国历史的开篇。司马迁还以“万系一宗”来叙说民族关系,认为汉人与诸多民族均是同根同源。历代祭祀黄帝之举,史不绝书。当少数民族入主中原时,往往自称为黄帝后裔。对黄帝的崇拜,使中华文明在多元发展的同时,一以贯之地保持了连续性。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》等

材料二以下图片是毛泽东、蒋介石、邓小平在黄帝陵的题字(词)碑

(注:毛泽东祭文是为国共两党同祭黄帝而作,部分内容为“亿兆一心,战则必胜。还我河山,卫我国权。”:蒋介石题字“黄帝陵”:邓小平题字“炎黄子孙”。)

材料三改革开放后,全球华人有规模地“重返黄帝陵”寻根祭祖,前来拜祭黄帝陵的港澳台同胞和海外华侨华人已逾百万人次。…… 20世纪最后的二十多年中,一些卓有成就的华人华侨频繁回国投资、讲学,为发展我国的社会主义建设事业积极献计献策。

——摘编自苏征社《试论邓小平侨务思想的实践意义》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析黄帝文化在中国古代的历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪三四十年代国共两党祭祀黄帝的背景和影响。

(3)综合上述材料,谈谈“黄帝”这一文化符号在今天的现实价值。

三、开放性试题:本大题共1小题,共12分。

19.阅读材料,回答问题。

材料中华文化在几千年演进中,凭着自身的品质,在广袤的中华大地扎下深根,把一种不易获得、也不可多得的文化基因,牢牢地嵌入到中华文化的血脉当中,使之成为当今世界独树一帜、无以伦比的一道靓丽的文化风景线。余秋雨曾评价道:“这是一种横跨几千年的历史韧性,几乎变成了一种历史惯性。不管承受何等风波依然存活,不管经历多少次将亡濒死,依然重生,那就不存在什么侥幸和偶然了,而是展现了一种独特的文化生命。”

——摘编自阮静《中华文化符号与中国文化传播》

根据材料,围绕“中华文化”自拟一个论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合;表述成文,论述完整;逻辑严密,条现清晰。)

1.【答案】B

2.【答案】B

3.【答案】B

4.【答案】B

5.【答案】C

6.【答案】B

7.【答案】A

8.【答案】C

9.【答案】C

10.【答案】C

11.【答案】C

12.【答案】D

13.【答案】C

14.【答案】D

15.【答案】A

16.【答案】C

17.【答案】(1)内涵:重视以人为本;崇尚天人合一,道法自然;提倡爱国,追求家国情怀感;崇德尚贤,推崇天下为公;崇尚自强不息,厚德载物;主张和而不同。(任答四点即可)

(2)原因:新航路的开辟;欧洲社会转型的精神需求;儒学内容本身的吸引力。

影响:为启蒙运动和资产阶级革命提供了思想武器。

18.【答案】(1)意义:有利于统一多民族国家的巩固和发展;有利于推动民族交融;有利于保持中华文明的连续性;有利于推动中华民族共同体意识的形成。(任意3点)

(2)背景:日本侵华,民族危机不断加深;抗日民族统一战线的建立;国共合作抗日;中国军民抗战条件极端艰苦。(任意2点)

影响:团结了国内各族人民;增强了中国人民的信心;获得海外华人华侨的支持;壮大了抗日民族统一战线。(任意2点)

(3)现实价值:有利于增强民族自豪感;有利于增进民族团结;有利于推动祖国统一;有利于我国社会主义建设事业的发展;有利于提升国家、民族和文化认同。(任意3点)

19.【答案】示例:论题:中华文化的兼收并蓄赋予其强大的生命力。(阐述:在世界上所有古老的文明与文化中,只有中华文化成为世界上唯一绵延不绝、发展至今的文化类型,展现出了无与伦比的生命延续力。从先秦时期百家争鸣到宋明时期理学的发展,中华文化绵延数千年,至今仍深刻影响著中国人的理念与思维方式。中华文化这一强大生命力正是源于其兼收并蓄的特性。外域文化进入中国后,大都与中华文化相互交融,并融为中国文化的一部分。两汉之际,佛教传入中国,经过魏晋隋唐几百年的发展演变,不断吸收借鉴儒、道等中华传统文化中的精华,完成本土化的转型;此外,佛教的哲理性思维也被儒道等吸收,推动了中华文化的哲学化发展道路,为宋明理学的诞生奠定了一定的基础。总而言之,中华文化正是因为其兼收并蓄的特性,使得其具有强大的生命力,并推动着中华民族不断前进。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.朱熹以儒家《四书》的道德精神从事家族文化建设,其主要文献有《朱子家礼》与《朱子家训》。其中《朱子家礼》一书涉及冠、婚、丧、祭等各种家礼,得到朝廷、儒者的特别赞许,曾经在民间广泛流传。这一现象说明当时( )

A. 日常家礼仪式繁琐 B. 道德教化得到认同 C. 儒学成为主流思想 D. 宗法制度得以恢复

2.材料 先秦战国时期在我国思想史上一个“百花齐放”的时期,产生了儒、墨、道、名、阴阳等诸子百家,各家思想存在着许多不同之处,甚至相互攻击,……而以孔子“和而不同”的文化观为核心,中国文化着重强调不同文化之间互补的一面,主张不同的文化可以互相取长补短,互相促进。”

——商编自胡国威《论孔子“和而不同”文化观及其现代意义》

材料中“和而不同”文化观体现了中国传统文化的()

A. 先进性 B. 包容性 C. 开放性 D. 复杂性

3.孟子主张“尊贤使能,俊杰在位”。墨子主张“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”。《礼记》记载“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。”这些思想主张的共同作用是有利于()

A. 维护尊卑有序的等级秩序 B. 选拔德才兼备的治国人才

C. 推行不别亲疏的严刑峻法 D. 施行有教无类的教育思想

4.明末士大夫在翻译西方科技著作时,往往从儒家典籍和文言笔法中汲取营养,以比附西学。如徐光启在《几何原本》序言中就用儒家的“修身之学”“格物之学”“象数之学”来阐释西学体系中的神学、哲学、工艺制造等学科。这有利于( )

A. 中国近代科技的发展 B. 西方文化在中国的传播

C. 中西方文明交流互鉴 D. 儒学在交流中不断完善

5.16 世纪的英国哲学家培根说:“我们当然想看看发明的力量、优点和作用。由此引出了无数变化,以致任何帝国、任何教派、任何星辰对人类事务的力量和影响似乎都不及这些机械性的发现。”能够支持培根的证据是( )

A. 希腊化时代对欧亚交流的影响 B. 城市兴起对西欧中世纪的瓦解

C. 指南针对整体世界形成的作用 D. 电的广泛运用引起的社会变革

6.宋代的程朱理学家吸收道家思想中的本体追求、处世境界、宇宙观等方面的学问,是在坚守以儒学为正道、宣传儒家伦理价值和责任担当为主要追求,来订立理学的思想体系和价值规范的。材料意在说明程朱理学( )

A. 融合了儒佛道三教的主要思想 B. 传承了儒家传统伦理道德

C. 开创了礼仪规范的一元化格局 D. 开创了儒家伦理价值观念

7.魏晋南北朝时期童蒙读物得到了发展,束皙编写《发蒙记》,顾恺之编撰《启蒙记》,周兴嗣撰写《千字文》等。其中《千字文》叙述有关天文、博物、历史、人伦、教育、生活等方面的知识,押韵自然,结构简单,易于朗读背诵。这说明童蒙读物( )

A. 有利于知识的普及 B. 注重儿童身心全面发展

C. 推动了私学的繁荣 D. 改变了传统的教育模式

8.周公在总结商朝灭亡的教训时提出了“天命靡常”,“皇天无亲,惟德是辅;民心无常,惟惠之怀”的主张,在此基础上形成了“敬事上帝”“怀保小民”的治国理念。以下表述与该理念最相近的是( )

A. “天行健,君子以自强不息” B. “道之以德,齐之以礼”

C. “民为贵,社稷次之,君为轻” D. “天下兴亡,匹夫有责”

9.《淮南子》载:“汤时大旱七年,卜用人祀天”。武王伐纣之后,周人意识到“皇天无亲,惟德是辅”,告诫后代“无念尔祖,隶修厥德,永言配命,自求多福。”这说明( )

A. 儒家民本思想影响深远 B. 德治法治之争已经出现

C. 周代文化具有理性意识 D. 商周祭祀形制发生变化

10.在古代朝鲜和日本有许多使用汉字的诗人,他们留下了脍炙人口的诗句。如:

《长安旅舍与于慎微长官接邻》

朝鲜 崔致远 上国羁栖久,多惭万里人。 那堪颜氏巷,得接孟家邻。 守道惟稽古,交情岂惮贫。 他乡少知己,莫厌访君频。 《读汉高帝纪》

日本 那波守之 汉业乃公三尺剑,昭陵无骨一杯羹。 元勋尽供菹醢肉,史册虚传带砺盟。 久见中原争逐鹿,谁教四海始休兵。 腐儒未解英雄志,却恨鸿沟不用谑。

据此可知( )

A. 东亚地区在各个方面深受唐文化影响

B. 古代朝鲜、日本的社会制度来自唐朝

C. 中华文化对朝鲜、日本产生了一定的影响

D. 中华文化在吸收外来文化的基础上不断发展

11.儒学的一次自我更新,其“主要结果,便是对道德自我修养的重视,逐渐胜过了在文学和文化上的造诣,同时也使人们对天地自然的兴趣与日俱增”。这一更新是( )

A. 先秦“制天命思想”的提出 B. 汉代“天人感应说”的确立

C. 两宋时期程朱理学的形成 D. 明代“致良知思想”的勃兴

12.媒人在唐传奇中的作用仅是引出说媒的对象,对媒人的个人经历和性格特征没有详尽的描绘,大多数情况下媒人只是一个“隐形人”。宋话本中,媒人种类繁多且呈现出高度职业化的特征,对媒人形象的塑造则更为完整与细腻,也更加贴近日常生活。这一变化可以佐证宋代( )

A. 婚姻自主意识产生 B. 传统礼俗日趋瓦解 C. 理学正统地位确立 D. 市民价值追求凸显

13.魏晋之际,社会上出现了崇尚老庄的玄学。一些玄学家主张政治上应当“无为”,生活作风上要任其“自然”,社会风气上崇尚“清谈”。玄学的出现实质上反映了当时( )

A. 统治阶层对传统文化的尊崇 B. 儒学的正统地位受到冲击

C. 社会动荡下士人的消极避世 D. 儒道佛思想开始融合发展

14.西汉时期引经注律的风气盛行,律学由此产生,著名的作品如“大杜律“和“小杜律”。律学实际上成为经学的一个分支。到了东汉,许多经学大师又是著名的律学家,如东汉郑玄著有“郑氏章句”。这反映了汉代( )

A. 法律体系日益发展完善 B. “大一统”影响治国思想

C. 法家逐渐成为儒学分支 D. 法律的儒家化发展趋势

15.摩诃罗,又作摩眠罗,为梵文音译,传为佛祖释迦牟尼之独子罗眠罗(Rahula)演变而来。其形象传入中国以后,逐渐演变成为可爱的儿童形象,成为七夕节供奉牛郎、织女的一种泥制土偶,孟元老在《东京梦华录》里写到:“乃小塑土偶耳”,用来乞巧和祈求多子多福。对材料理解最准确的一项是( )

A. 反映中国传统文化的包容性 B. 小农经济模式影响节日习俗

C. 商业发展促进节日习俗变革 D. 传统节日文化具有迷信色彩

16.中国人特别强调“天人合一”,把天地人看成是统一的整体,认为人是世界的一部分,与天地存在着普遍关联。儒家讲的仁爱、佛家讲的平等、道家讲的自然是我们精神追求的核心。“孝”是我们共同的伦理原则,《周易》所讲的“自强不息,厚德载物”更是我们精神信念的重要支柱。据此判断,中国( )

A. 意识形态变迁遵循一定的规律 B. 儒家文化在传承中不断地进步

C. 传统文化教育应注重价值传承 D. 民族文化融入世界的趋势加强

二、材料解析题:本大题共2小题,共40分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一《周易》载“天行健,君子以自强不息”,做人不可不讲正气、气节;认为“地势坤,君子以厚德载物”。孔子把为真理、为国家、为民族牺牲视为最大的“仁”,即所谓“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁”,同时孔子强调“君子和而不同,小人同而不和”。《尚书》主张“民惟邦本,本固邦宁”。北宋范仲淹发出“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的感叹,南宋文天祥留下了“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的千古名句。顾炎武大声疾呼“天下兴亡,匹夫有责”。经过长期的历史发展,中华优秀传统文化形成了独特的品格,承载着中华民族的精神追求。

——摘编自朱西周《中华民族精神的历史演变与时代价值》

材料二欧洲启蒙运动时期,正当法国进步思想家们从旧的神人关系向新的人人关系过渡,而急切寻求新的思想、新的视野的时候,中国文化恰恰被传教士们介绍过来,以儒学为核心的中国文化开始了对法国的传播,为启蒙思想家们在政治上反对专制和特权,在思想上反对宗教神学,提供了重要的思想资料和极其有力的思想武器。法国资产阶级大革命中通过的《人权和公民权宣言》中便引用过孔子的格言“己所不欲,勿施于人”。

——摘编自吴星杰《中法文化交流与儒学在法国的传播》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代传统文化中体现出的基本内涵。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中华文化传入欧洲原因及其对近代欧洲产生的影响。

18.黄帝是中华民族的文化符号,对黄帝的赞颂和祭祀延续至今。阅读材料,完成下列要求。

材料一黄帝被推为中华民族的始祖,《史记》以《黄帝本纪》为中国历史的开篇。司马迁还以“万系一宗”来叙说民族关系,认为汉人与诸多民族均是同根同源。历代祭祀黄帝之举,史不绝书。当少数民族入主中原时,往往自称为黄帝后裔。对黄帝的崇拜,使中华文明在多元发展的同时,一以贯之地保持了连续性。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》等

材料二以下图片是毛泽东、蒋介石、邓小平在黄帝陵的题字(词)碑

(注:毛泽东祭文是为国共两党同祭黄帝而作,部分内容为“亿兆一心,战则必胜。还我河山,卫我国权。”:蒋介石题字“黄帝陵”:邓小平题字“炎黄子孙”。)

材料三改革开放后,全球华人有规模地“重返黄帝陵”寻根祭祖,前来拜祭黄帝陵的港澳台同胞和海外华侨华人已逾百万人次。…… 20世纪最后的二十多年中,一些卓有成就的华人华侨频繁回国投资、讲学,为发展我国的社会主义建设事业积极献计献策。

——摘编自苏征社《试论邓小平侨务思想的实践意义》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析黄帝文化在中国古代的历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪三四十年代国共两党祭祀黄帝的背景和影响。

(3)综合上述材料,谈谈“黄帝”这一文化符号在今天的现实价值。

三、开放性试题:本大题共1小题,共12分。

19.阅读材料,回答问题。

材料中华文化在几千年演进中,凭着自身的品质,在广袤的中华大地扎下深根,把一种不易获得、也不可多得的文化基因,牢牢地嵌入到中华文化的血脉当中,使之成为当今世界独树一帜、无以伦比的一道靓丽的文化风景线。余秋雨曾评价道:“这是一种横跨几千年的历史韧性,几乎变成了一种历史惯性。不管承受何等风波依然存活,不管经历多少次将亡濒死,依然重生,那就不存在什么侥幸和偶然了,而是展现了一种独特的文化生命。”

——摘编自阮静《中华文化符号与中国文化传播》

根据材料,围绕“中华文化”自拟一个论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合;表述成文,论述完整;逻辑严密,条现清晰。)

1.【答案】B

2.【答案】B

3.【答案】B

4.【答案】B

5.【答案】C

6.【答案】B

7.【答案】A

8.【答案】C

9.【答案】C

10.【答案】C

11.【答案】C

12.【答案】D

13.【答案】C

14.【答案】D

15.【答案】A

16.【答案】C

17.【答案】(1)内涵:重视以人为本;崇尚天人合一,道法自然;提倡爱国,追求家国情怀感;崇德尚贤,推崇天下为公;崇尚自强不息,厚德载物;主张和而不同。(任答四点即可)

(2)原因:新航路的开辟;欧洲社会转型的精神需求;儒学内容本身的吸引力。

影响:为启蒙运动和资产阶级革命提供了思想武器。

18.【答案】(1)意义:有利于统一多民族国家的巩固和发展;有利于推动民族交融;有利于保持中华文明的连续性;有利于推动中华民族共同体意识的形成。(任意3点)

(2)背景:日本侵华,民族危机不断加深;抗日民族统一战线的建立;国共合作抗日;中国军民抗战条件极端艰苦。(任意2点)

影响:团结了国内各族人民;增强了中国人民的信心;获得海外华人华侨的支持;壮大了抗日民族统一战线。(任意2点)

(3)现实价值:有利于增强民族自豪感;有利于增进民族团结;有利于推动祖国统一;有利于我国社会主义建设事业的发展;有利于提升国家、民族和文化认同。(任意3点)

19.【答案】示例:论题:中华文化的兼收并蓄赋予其强大的生命力。(阐述:在世界上所有古老的文明与文化中,只有中华文化成为世界上唯一绵延不绝、发展至今的文化类型,展现出了无与伦比的生命延续力。从先秦时期百家争鸣到宋明时期理学的发展,中华文化绵延数千年,至今仍深刻影响著中国人的理念与思维方式。中华文化这一强大生命力正是源于其兼收并蓄的特性。外域文化进入中国后,大都与中华文化相互交融,并融为中国文化的一部分。两汉之际,佛教传入中国,经过魏晋隋唐几百年的发展演变,不断吸收借鉴儒、道等中华传统文化中的精华,完成本土化的转型;此外,佛教的哲理性思维也被儒道等吸收,推动了中华文化的哲学化发展道路,为宋明理学的诞生奠定了一定的基础。总而言之,中华文化正是因为其兼收并蓄的特性,使得其具有强大的生命力,并推动着中华民族不断前进。

第1页,共1页

同课章节目录