16《有为有不为》教学设计

图片预览

文档简介

七下16《有为有不为》教学设计

教学目标

语言运用:梳理文章的主要观点和论证思路,深入理解 “有为”“有不为”的内涵及判断标准,并能够熟练运用文中观点分析现实问题。

思维能力:通过举办演讲活动,培养学生的语言表达能力和逻辑思维能力。

审美鉴赏:品读文章语言,体会作者平实质朴的语言风格,提升文学鉴赏能力。

文化传承:帮助学生树立正确的是非观和价值观,明确在生活中应有所为有所不为,增强社会责任感。

教学重难点

1.重点:深入理解“有为”与“有不为”的含义及判断标准,掌握作者通过事例阐述观点的论证方法。

2.难点:开展“君子有为,为之有道”为主题的演讲比赛,引导学生在实际生活中树立正确的善恶观,并将其转化为具体行动。

课时安排

一课时

课前准备

提前布置预习,让学生根据“君子有为,为之有道”的主题撰写演讲稿。

教师准备多媒体课件,包括作者季羡林的相关资料、课文重点内容的展示以及用于导入的图片等。

教学流程

(一)新课导入

播放班上孩子所作所为的图片,有人平常在课堂上磕瓜子,座位底下全是瓜子壳,他所坐的窗边全是他扔的果皮纸屑等垃圾,连窗户上都沾满牛奶。老师喊他清扫他不扫,还粗口成脏。引导学生观察图片后提问:“同学们,看到这些图片,你们对图片中的行为有怎样的看法?在生活中,我们应该做哪些事,又不应该做哪些事呢?”学生自由发表观点,教师对学生的回答进行简要点评与总结,顺势引出本节课要探讨的主题 ——“有为有不为”。

(二)知识铺垫

议论文知识讲解

议论文三要素:论点、论据、论证。论点是作者对所论述问题的见解和主张;论据是用来证明论点的材料,包括事实论据和道理论据;论证是运用论据来证明论点的过程和方法,常见的论证方法有举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证等。

议论文的基本结构:提出问题(引论)、分析问题(本论)、解决问题(结论)。在阅读议论文时,要学会通过分析文章结构来把握作者的论证思路。

(三)学习任务一:略读为引,知“为”有道

1.略读指导

快速浏览,观其大略,把握文章主要内容和特点。在浏览过程中,要关注文章的标题、开头、结尾以及每一段的首句,这些地方往往能够提示文章的关键信息。

根据阅读需要,确定阅读重点加以精读。对于与文章核心观点密切相关的段落和语句,要仔细研读,深入理解其含义。

圈点勾画每一段首句,跳过举例部分,理清文章思路。通过圈点首句,可以快速梳理出文章的结构框架,了解作者的论述层次。

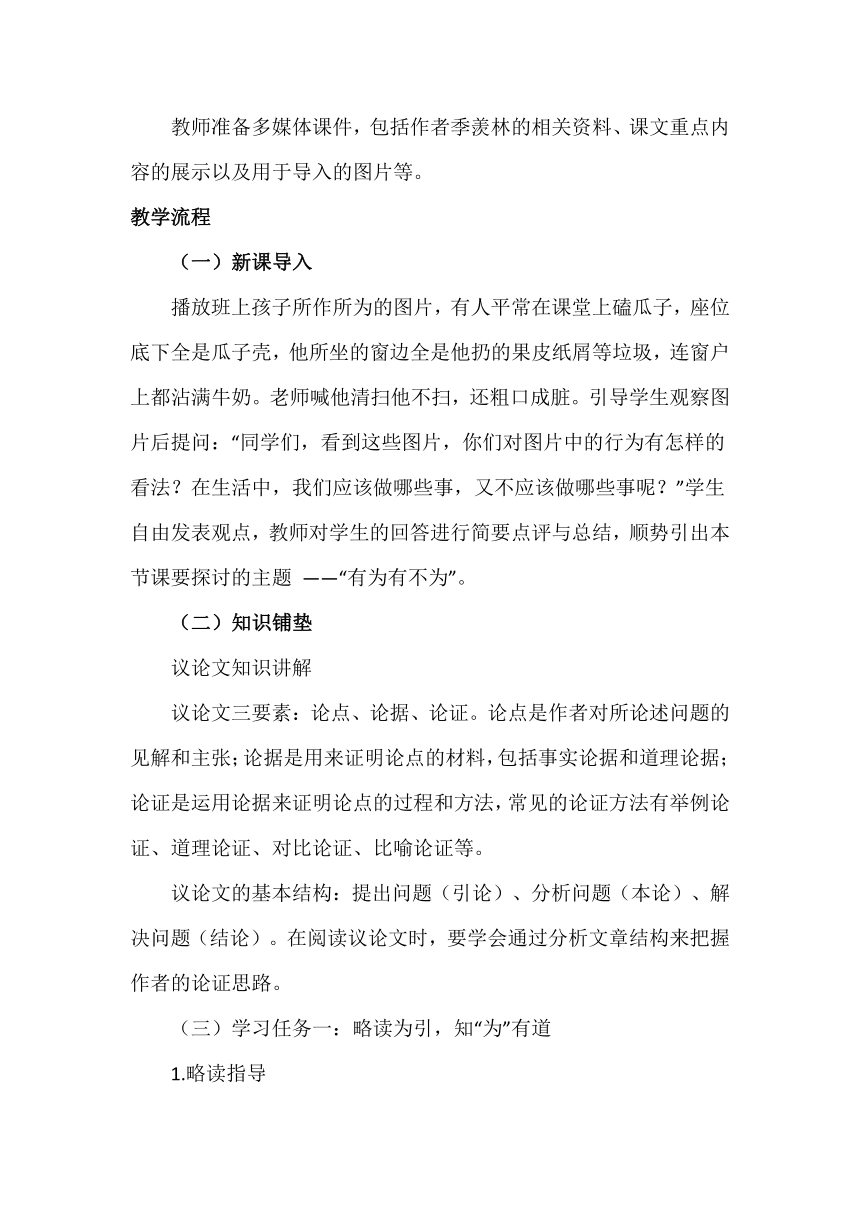

2. 略读课文,完成学习任务表

3.再读课文,思考问题

思考作者在文中提出了一个什么样的观点?为何提出?怎么提出的?

中心观点:每个人都能有为有不为。一旦为错了,就毅然回头。

联系季羡林的生平简介和写作背景来解释提出缘由,课件上显示作者简介和写作背景

(1)作者简介

季羡林(1911-2009),山东省聊城市临清人,字希逋,又字齐奘。国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、佛学家、史学家、教育家和社会活动家。

精通12国语言,曾任北京大学副校长、中国社会科学院南亚研究所所长,是北京大学的终身教授,与饶宗颐并称为“南饶北季”。生前曾撰文三辞桂冠:国学大师、学界泰斗、国宝。

(2)写作背景

本文创作于特定的社会时期,当时社会上存在着一些道德失范、行为失当的现象。季羡林先生有感于此,希望通过对“有为有不为”这一古老命题的重新阐释,引导人们树立正确的行为准则和价值观念,在复杂的社会环境中保持清醒的头脑,明确自己的行为边界,做到有所为有所不为。

(3)联系文章的写作思路来解释观点提出的具体过程

文章开篇通过对“有为”“有不为”概念的阐释,引出话题。接着在第二部分通过对善与恶的细致分析,具体论述了“有为”与 “有不为”的标准。最后在第三部分总结全文,提出中心观点,呼吁人们要做到“有为有不为”,并且在犯错时及时回头。

(四)学习任务二:明辨善恶,能“为”有据

1.探讨问题:本文浓墨重彩谈论“善”与 “恶”的大小,是否偏离了“有为有不为”的主题呢?

2.联系生活实际,开展“君子有为,为之有道”的主题演讲活动

组织学生结合生活实际,谈谈对文中的有为有不为、善恶观的理解。例如,在公交车上给老人让座是小善,属于“有为”;而在公共场合大声喧哗是小恶,属于“有不为”。引导学生从身边的小事入手,思考自己的行为是否符合“有为有不为”的标准。

开展“君子有为,为之有道”的主题演讲活动。让学生根据之前预习写好的演讲稿,结合课堂上对文章的学习和对生活实际的思考,进行修改完善。然后安排学生上台演讲,分享自己对“有为有不为”的理解和感悟。在演讲过程中,其他学生认真倾听,演讲结束后进行点评,教师从演讲内容、语言表达、肢体动作等方面给予指导和建议。

(六)学习任务三:品读拓展,言“为”有理

钟敬文先生曾用这样一首诗说季羡林先生的散文是 “浮花浪蕊岂真芳,语朴情醇是正行。我爱先生文品好,如同野老话家常。”仔细品读课文,可从内容、结构、叙述人称、修辞角度体会他作品中平实质朴的语文风格。

请按以下句式回答:

我认为文中____________体现了季羡林先生散文的______________风格。理由是________________________。

课堂小结

回顾文章的主要内容,包括“有为有不为”的内涵、判断标准以及作者的论证思路。总结本节课的学习重点,强调树立正确的是非观和价值观的重要性,鼓励学生在今后的生活中践行“有为有不为”的理念。

作业布置

收集班集体生活中体现 “有为有不为”的正面和反面事例各两个,在下节课课前三分钟时分享

板书设计

有为有不为

明是非 有原则 守底线

教学目标

语言运用:梳理文章的主要观点和论证思路,深入理解 “有为”“有不为”的内涵及判断标准,并能够熟练运用文中观点分析现实问题。

思维能力:通过举办演讲活动,培养学生的语言表达能力和逻辑思维能力。

审美鉴赏:品读文章语言,体会作者平实质朴的语言风格,提升文学鉴赏能力。

文化传承:帮助学生树立正确的是非观和价值观,明确在生活中应有所为有所不为,增强社会责任感。

教学重难点

1.重点:深入理解“有为”与“有不为”的含义及判断标准,掌握作者通过事例阐述观点的论证方法。

2.难点:开展“君子有为,为之有道”为主题的演讲比赛,引导学生在实际生活中树立正确的善恶观,并将其转化为具体行动。

课时安排

一课时

课前准备

提前布置预习,让学生根据“君子有为,为之有道”的主题撰写演讲稿。

教师准备多媒体课件,包括作者季羡林的相关资料、课文重点内容的展示以及用于导入的图片等。

教学流程

(一)新课导入

播放班上孩子所作所为的图片,有人平常在课堂上磕瓜子,座位底下全是瓜子壳,他所坐的窗边全是他扔的果皮纸屑等垃圾,连窗户上都沾满牛奶。老师喊他清扫他不扫,还粗口成脏。引导学生观察图片后提问:“同学们,看到这些图片,你们对图片中的行为有怎样的看法?在生活中,我们应该做哪些事,又不应该做哪些事呢?”学生自由发表观点,教师对学生的回答进行简要点评与总结,顺势引出本节课要探讨的主题 ——“有为有不为”。

(二)知识铺垫

议论文知识讲解

议论文三要素:论点、论据、论证。论点是作者对所论述问题的见解和主张;论据是用来证明论点的材料,包括事实论据和道理论据;论证是运用论据来证明论点的过程和方法,常见的论证方法有举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证等。

议论文的基本结构:提出问题(引论)、分析问题(本论)、解决问题(结论)。在阅读议论文时,要学会通过分析文章结构来把握作者的论证思路。

(三)学习任务一:略读为引,知“为”有道

1.略读指导

快速浏览,观其大略,把握文章主要内容和特点。在浏览过程中,要关注文章的标题、开头、结尾以及每一段的首句,这些地方往往能够提示文章的关键信息。

根据阅读需要,确定阅读重点加以精读。对于与文章核心观点密切相关的段落和语句,要仔细研读,深入理解其含义。

圈点勾画每一段首句,跳过举例部分,理清文章思路。通过圈点首句,可以快速梳理出文章的结构框架,了解作者的论述层次。

2. 略读课文,完成学习任务表

3.再读课文,思考问题

思考作者在文中提出了一个什么样的观点?为何提出?怎么提出的?

中心观点:每个人都能有为有不为。一旦为错了,就毅然回头。

联系季羡林的生平简介和写作背景来解释提出缘由,课件上显示作者简介和写作背景

(1)作者简介

季羡林(1911-2009),山东省聊城市临清人,字希逋,又字齐奘。国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、佛学家、史学家、教育家和社会活动家。

精通12国语言,曾任北京大学副校长、中国社会科学院南亚研究所所长,是北京大学的终身教授,与饶宗颐并称为“南饶北季”。生前曾撰文三辞桂冠:国学大师、学界泰斗、国宝。

(2)写作背景

本文创作于特定的社会时期,当时社会上存在着一些道德失范、行为失当的现象。季羡林先生有感于此,希望通过对“有为有不为”这一古老命题的重新阐释,引导人们树立正确的行为准则和价值观念,在复杂的社会环境中保持清醒的头脑,明确自己的行为边界,做到有所为有所不为。

(3)联系文章的写作思路来解释观点提出的具体过程

文章开篇通过对“有为”“有不为”概念的阐释,引出话题。接着在第二部分通过对善与恶的细致分析,具体论述了“有为”与 “有不为”的标准。最后在第三部分总结全文,提出中心观点,呼吁人们要做到“有为有不为”,并且在犯错时及时回头。

(四)学习任务二:明辨善恶,能“为”有据

1.探讨问题:本文浓墨重彩谈论“善”与 “恶”的大小,是否偏离了“有为有不为”的主题呢?

2.联系生活实际,开展“君子有为,为之有道”的主题演讲活动

组织学生结合生活实际,谈谈对文中的有为有不为、善恶观的理解。例如,在公交车上给老人让座是小善,属于“有为”;而在公共场合大声喧哗是小恶,属于“有不为”。引导学生从身边的小事入手,思考自己的行为是否符合“有为有不为”的标准。

开展“君子有为,为之有道”的主题演讲活动。让学生根据之前预习写好的演讲稿,结合课堂上对文章的学习和对生活实际的思考,进行修改完善。然后安排学生上台演讲,分享自己对“有为有不为”的理解和感悟。在演讲过程中,其他学生认真倾听,演讲结束后进行点评,教师从演讲内容、语言表达、肢体动作等方面给予指导和建议。

(六)学习任务三:品读拓展,言“为”有理

钟敬文先生曾用这样一首诗说季羡林先生的散文是 “浮花浪蕊岂真芳,语朴情醇是正行。我爱先生文品好,如同野老话家常。”仔细品读课文,可从内容、结构、叙述人称、修辞角度体会他作品中平实质朴的语文风格。

请按以下句式回答:

我认为文中____________体现了季羡林先生散文的______________风格。理由是________________________。

课堂小结

回顾文章的主要内容,包括“有为有不为”的内涵、判断标准以及作者的论证思路。总结本节课的学习重点,强调树立正确的是非观和价值观的重要性,鼓励学生在今后的生活中践行“有为有不为”的理念。

作业布置

收集班集体生活中体现 “有为有不为”的正面和反面事例各两个,在下节课课前三分钟时分享

板书设计

有为有不为

明是非 有原则 守底线

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读