统编版高中语文选择性必修中册《记念刘和珍君》课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修中册《记念刘和珍君》课件(共45张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-01 10:32:24 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。

鲁迅

记念刘和珍君

写作背景

1926年初,中国正处在大革命高潮的前夕。在北方,原属直系军阀的冯玉祥受南方革命势力的影响,把他所率的军队改称“国民军”。同年3月,冯玉祥国民军与奉系军阀张作霖作战期间,日本公开出面援助奉系,派军舰驶入大沽口,炮击国民军,国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、美、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。

大沽口事件

写作背景

3月18日,北京的工人、学生、市民五千多人为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后,两千多名群众组成请愿团,到段祺瑞执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪。 随后,士兵们又手持大刀、铁棍追杀群众。打死47人,伤200多人,制造了屠杀爱国民众的“三一八”惨案,死难烈士中就有北京女子师范大学学生刘和珍。

三一八惨案

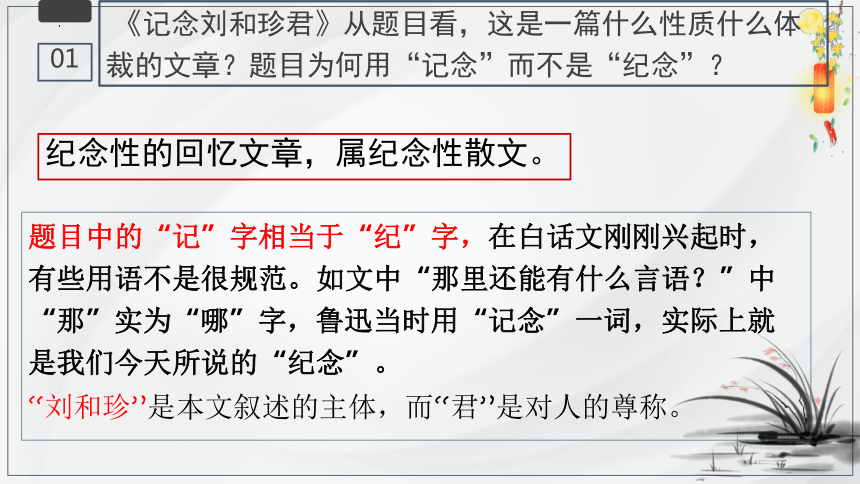

《记念刘和珍君》从题目看,这是一篇什么性质什么体裁的文章?题目为何用“记念”而不是“纪念”?

01

纪念性的回忆文章,属纪念性散文。

题目中的“记”字相当于“纪”字,在白话文刚刚兴起时,有些用语不是很规范。如文中“那里还能有什么言语?”中“那”实为“哪”字,鲁迅当时用“记念”一词,实际上就是我们今天所说的“纪念”。

“刘和珍”是本文叙述的主体,而“君”是对人的尊称。

文题解读

记念刘和珍君

纪念性的回忆文章,属于记人写事的散文

"三·一八"惨案遇害的一名北京女子师范大学的学生。

是一种对人较为尊敬的称呼

刘和珍,江西南昌人。刘和珍出生于贫民,1918年秋以优异成绩考入南昌女子师范学校。时值“五四”运动前夕,她受到革命思潮影响 。1923年秋来到北京,考入国立北京女子高等师范预科,后升入女师大英语系。由于她思想进步,成绩优异,善于团结同学,深受同学们的尊敬和信赖,被大家推选为女师大学生自治会主席。1924年11月爆发了驱逐反动校长杨荫榆的著名的“女师大风潮”,刘和珍是主要组织者和参加者。 1926年3月18日,她不顾感冒呕吐,手擎校旗,带领女师大的学生参加游行示威,在执政府前被军警开枪射击并棒击致死,年仅22岁。

【刘和珍君其人】

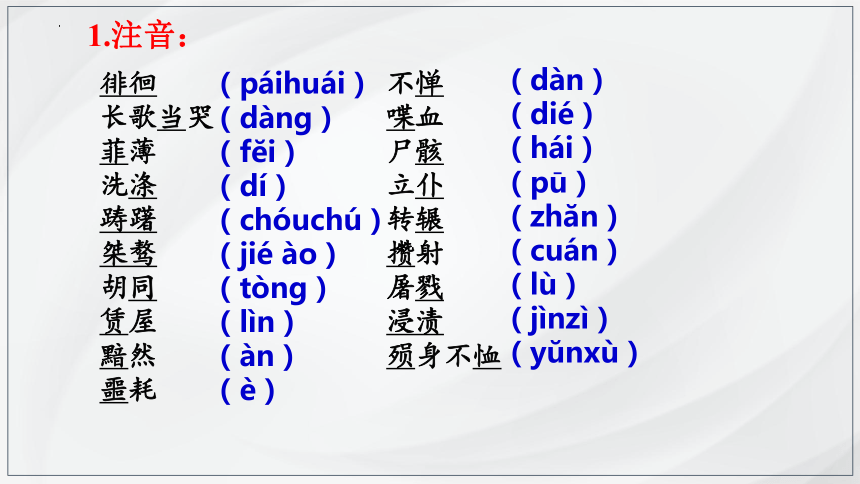

1.注音:

徘徊

长歌当哭

菲薄

洗涤

踌躇

桀骜

胡同

赁屋

黯然

噩耗

不惮

喋血

尸骸

立仆

转辗

攒射

屠戮

浸渍

殒身不恤

(páihuái)

(dàng)

(f i)

(dí)

(chóuchú)

(jié ào)

(tòng)

(lìn)

(àn)

(è)

(dàn)

(dié)

(hái)

(pū)

(zh n)

(cuán)

(lù)

(jìnzì)

(y nxù)

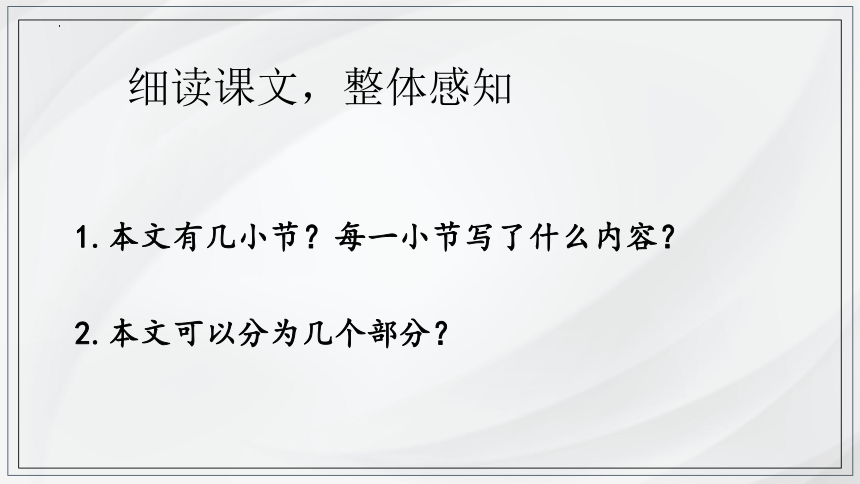

细读课文,整体感知

1.本文有几小节?每一小节写了什么内容?

2.本文可以分为几个部分?

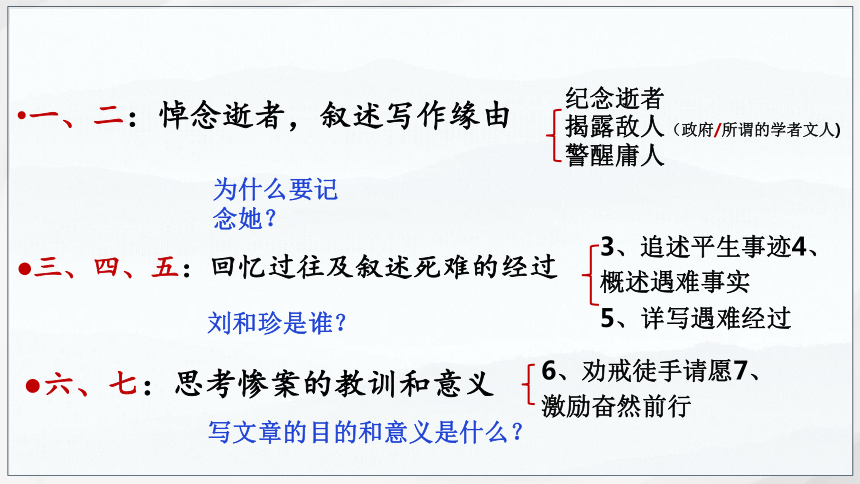

一、二:悼念逝者,叙述写作缘由

纪念逝者

揭露敌人(政府/所谓的学者文人)

警醒庸人

三、四、五:回忆过往及叙述死难的经过

3、追述平生事迹4、概述遇难事实

5、详写遇难经过

六、七:思考惨案的教训和意义

6、劝戒徒手请愿7、激励奋然前行

刘和珍是谁?

为什么要记念她?

写文章的目的和意义是什么?

一、阅读课文第1、2节,思考:鲁迅为什么纪念?

第一部分:记念的缘由

1、我也早觉得有写一点东西的必要了(2段)

2、我也早觉得有写一点东西的必要了(5段)

3、我正有写一点东西的必要了。(5段)

纪念死者,揭露罪行

警醒庸人,勿忘血债

激励人们,学习猛士

写作目的:悲痛悼念;愤怒揭露;沉痛总结

学习活动(一)

鲁迅笔下的刘和珍是怎样一个青年?

梳理相关文段,概括刘和珍的形象特点。

学习活动

第二部分:刘和珍的生与死

1、阅读第1节和第3—5节,思考:刘和珍是什么样的人?怎么死的?

2、作者为什么要如此详细地写惨案的细节?

精读批注

事件一:预定《莽原》杂志

凡我所编辑的期刊,大概是因为往往有始无终之故罢,销行一向就甚为寥落,然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。

要求进步,追求真理

事件二:参加师大学潮

我平素想,能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生,无论如何,总该是有些桀骜锋利的,但她却常常微笑着,态度很温和。待到偏安于宗帽胡同,赁屋授课之后,她才始来听我的讲义,于是见面的回数就较多了,也还是始终微笑着,态度很温和。待到学校恢复旧观,往日的教职员以为责任已尽,准备陆续引退的时候,我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。

温和善良、敢于斗争、有责任心

1、阅读第1节和第3—5节,思考:刘和珍是什么样的人?怎么死的?

(2段)

(7段)

精读批注

我没有亲见;听说她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

爱国热忱,勇于担当

事件三:徒手请愿牺牲

(14段)

1、我平素想,能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生,无论如何,总该是有些桀骜锋利的,但她却常常微笑着,态度很温和。待到偏安于宗帽胡同,赁屋授课之后,她才始来听我的讲义,于是见面的回数就较多了,也还是始终微笑着,态度很温和。

2、况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?

3、始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她自己的尸骸为证;

刘和珍君的四次微笑

细节描写

为什么微笑反复出现?

04

(2) 反衬手法,用刘和珍的善良温和反衬反动派的凶残毒辣和反动文人的下劣。

(3)流露出作者不愿意相信她死的情感,表现他极度的悲痛。

(1)反复强调,突出刘和珍善良温和纯真的性格特点,表现作者对反动派的抨击和揭露。

弱小pk强大 正义pk黑暗

预定《莽原》全年

——“毅然”

渴求真理,向往进步

参加师大学潮斗争

前往执政府请愿,被杀害

——“欣然”

爱国热忱

★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

有远见,富有斗争精神

——“黯然”

反复说她“微笑”

温和善良

1、阅读第1节和第3—5节,思考:刘和珍是什么样的人?怎么死的?

精读批注

我没有亲见;听说她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

2、刘和珍等人是怎样遇难的?作者为什么“目不忍视”?(14段)

2、刘和珍等人是怎样遇难的?作者为什么“目不忍视”?

下劣——请愿、女生、执政府前、从背部入、手枪

凶残——徒手、穿心肺、穿胸、立仆

虐杀——棍棒伤痕、头部胸部猛击

刘和珍及两救助女伴遇害,两死一伤。

3、作者为什么要如此详细地写惨案的细节?

①表现爱国学生的英勇壮举

②揭露反动军阀的凶残暴虐

简洁表达了作者的惊愕、痛恨、悲痛之情。

4、刘和珍等人遇难之后遭受到了怎样的流言?(10、11段)

(1)流言有哪些?

暴徒、受人利用、莫名其妙......

(2)事实上,这些青年是什么样的人?

毅然——坚定追求真理,渴求进步

黯然——富有斗争精神、有责任感

欣然——爱国热忱、不畏生死

始终微笑态度很温和——温和善良

(3)作者为什么“耳不忍闻”?

掩盖真相、推卸责任、混淆视听

本文题为《记念刘和珍君》,但明显不全在写刘和珍,那么请找出文中一共写了几类人,三·一八惨案后他们各自的动向如何?作者对他们的态度和感情怎样?

爱国青年 反动势力 庸人

刘和珍、四十多被害青年、数百死伤、猛士 段祺瑞政府、走狗文人、流言家、有恶意的闲人 无恶意的闲人

开悼念会,纪念死者 作“流言”攻击、 污蔑请愿活动 饭后的谈资

悼念,尊敬,称她们为“为中国而死的中国的青年” 控诉暴行,痛斥无耻 痛心,

唤醒

1、阅读课文第6、7节,思考:鲁迅对事件和人持怎么样的态度?

第三部分:惨案的教训和意义

比喻

大量木材——小块煤

“徒手”请愿,大量流血——社会历史前进一小步

不赞成徒手请愿

“改革自然常不免于流血,但流血非即等于改革。血的应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算。”

“但愿这样的请愿,从此停止就好。”

“以血的洪流淹死一个敌人,以同胞的实体填满一个缺陷,已经是陈腐的话了,从新的、战术的眼光看起来,这是多么大的损失。”

——《华盖集续编·空谈》

付出的代价大,收效很小

有一种观点认为,整篇文章在第 6 小节作结会让这种悲凉久久回荡,更符合悼文的特点。你认同吗?

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”

鲁迅是对现实社会有许多的不满与绝望,但他总是能够在绝望中探寻渺茫的希望,他始终对社会与国民的改造还是饱含热望的。“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”这句话不能少。

体会情感

有一种观点认为,整篇文章在第 6 小节作结会让这种悲凉久久回荡,更符合悼文的特点。你认同吗?

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”

这个并列句,十分恰当地评价了“三一八”死难烈士对于将来的意义。

尽管,在这“并非人间”的世上活着的,有许多是“苟活者”,但即使是“苟活者”,也将从壮烈的事件中看到一点希望,哪怕是“依稀”“微茫”的;

而“真的猛士”将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们更加勇猛坚定地去斗争、前进。

体会情感

1、阅读课文第6、7节,思考:鲁迅对事件和人持怎么样的态度?

第三部分:惨案的教训和意义

事件 作者态度

事件教训 请愿时的流血是不能推动历史前进的,如煤的形成......要吸取血的教训,改变战斗方法

事件影响 然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大

中国女子的勇毅——(推动)弱者的解放;苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

“绝望之为虚妄,正与希望相同。”——鲁迅《希望》

希望是虚妄的,绝望也是虚妄的,绝望之为虚妄,正如希望之为虚妄一样;既然绝望和希望,同样的虚妄,那么,与其采取绝望的态度对待一切人生事物,又何不采取希望的积极态度,对待一切人生事物呢?

课外链接

除此之外,文章还有一、二部分在讲什么呢?回顾之前所学,列出鲁迅写作思路。

写作缘由(1,2):悼念刘和珍;控诉反动政府;痛斥走狗文人;唤醒麻木庸人。

回忆追述(3,4,5):追述刘和珍;详写遇难过程。

教训意义(6,7):劝诫徒手情愿;激励奋然前进

文本梳理

10

从后文可知鲁迅对于刘和珍君是赞颂的,那为什么她的追悼会鲁迅却“独在礼堂外面徘徊”?鲁迅当时内心是什么想法?

“徘徊”是在思考、犹豫不决、矛盾的心理体现。

在发生这件惨案后,人们要么是倒向政府抹杀此事,认为学生在带头搞事;要么是支持这一次请愿,恨不得手刃敌人,而鲁迅是唯一的思考的人,他想要发声为刘和珍说话,觉得在这非人间里说话是没有什么用的,所以,他内心矛盾。

文本分析

12

品味语言,体会情感

通观全文,作者悲和愤两股情感的烈焰无处不在迸发,无处不在燃烧,升腾交织,无法抑制——因而,本文是以作者的感情变化为线索。作者一方面说“我也早觉得有写一点东西的必要了”,另一方面又说“可是我实在无话可说”,类似的话还有一些,请找出来,结合全文认真体会,可以看出作者怎样的情感发展脉络?

【活动一】鲁迅的“说”与“不说”

找出直接描写作者情感脉络的语句

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

“可是我实在无话可说”

“我还有什么话可说呢?”

“我还有要说的话”

“呜乎,我说不出话”

“我正有写一点东西的必要了”

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

开篇提及程君劝鲁迅为刘和珍写文章,接着提及刘和珍爱读鲁迅的文章,并订阅《莽原》杂志,因此说了这话,表现出作者对刘和珍这样的进步青年的爱护。

2段2段

“可是我实在无话可说”

第3段以这话为引子,述说反动派制造流血惨案、流言家在惨案后制造“阴险的论调”,给作者带来的哀痛和愤怒,已经难以用语言来表达心意了。

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

在“庸人”世界里,时间会沖淡烈士流血的印迹,而作者觉得有必要撰文纪念烈士,以抗拒遗忘,警醒“庸人”世界保持记性,这句话表达了作者内心深深的痛苦和强大的责任感。

“我正有写一点东西的必要了。”5段

这话重复上一句“必要”的话,同义反复,表达同样的心情,感情似乎更加重了。

“我还有什么话可说呢?”12段

这一部分描述了惨案发生的经过,面对惨案过后的沉默无声的社会现实,作者发出这样的感慨,表达作者的愤懑之情。

“但是,我还有要说的话。”13段

紧接着上面“我还有什么话可说呢?”,作者还是忍不住说话了,接下来是揭露事实真相。由不说到说,是欲扬先抑的写法,这话表达了作者揭露黑暗、记录历史的勇气和责任感。

“呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!”22段

文章结尾,哀痛到了极点。

说

不说

痛惜赞颂爱国青年

愤慨抨击反动政府及文人

唤醒民众,激励革命者

悲愤至极,难于言说

不欲敌人快意

沉痛的悼念与愤怒的批判相结合

作者面对的不是一个人,不是一个权势集团,而几乎是整个落后的、沉睡的、麻木的社会。

愤

激励

【活动二】鲁迅怎么说?

而此后几个所谓文人学者的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

“所谓”,对“学者文人”进行否定,“阴险”强调其危害,“尤”,更加,强调流言比惨案更让人悲哀,‘出离愤怒’,愤怒到极点,甚至超出极限。浓黑的悲凉:化抽象为形象,使“悲凉”可感可触可视,且是极度的悲凉。 快意:亲者痛,仇者快 。警告反动派别高兴得太早,血债必将血偿! 菲薄的祭品:未能以更好的方式悼念死者,深感歉意。

【活动二】鲁迅怎么说?

我在十八日早晨,才知道上午有群众向执政府请愿的事;下午便得到噩耗,说卫队居然开枪,死伤至数百人,而刘和珍即在遇害者之列。但我对于这些传说,竟至于颇为怀疑。我向来是不但以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。况且始终微笑的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?

然而即日证明是事实了,作证的便是他自己的尸骸。还有一具,是杨德群的。而且又证明着这不但是杀害,简直是虐杀,因为身体上还有棍棒的痕迹。

但段政府就有令,说她们是“暴徒”!

但接着就有流言,说她们是受人利用的。

【解读】作者连用20个虚词,表意丰富:

噩耗传来神速、卫队惨无人道;遇害出人意料、血的事实确凿;敌人凶残恶毒 、文人卑鄙无耻。

【活动二】鲁迅怎么说?

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。

【解读】“惨象”,已足见反动派的凶残;“流言”,则比刀枪更加阴险。军人凶残暴虐,文人嚣张卑劣。有形的刀枪,加上无形的刀枪──御用文人的笔杆,这就是中国式的专制统治,这就是中国式的白色恐怖:武力镇压加思想钳制。正是这种野蛮而严密的专制统治,使得我们的民族逐渐衰亡,以至“默无声息”了。

【活动二】鲁迅怎么说?

“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”为什么说是“哀痛者”又是“幸福者?

“真的猛士”

“惨淡的人生”

“哀痛者”:

真正勇敢的革命者。

指反动派统治下的黑暗现实

是说明真的猛士看到民族的衰亡,社会的黑暗,人民的痛苦,看到爱国志士被杀戮,感到万分哀痛,所以指看到黑暗现实,哀痛于国家和人民而无力改变的人。

“幸福者”:

同时,他们又为自己能为人民而死,重于泰山,因而感到莫大的幸福,无论是奋斗还是牺牲都是幸福的。以改变黑暗现实、勇往直前、奋斗献身为最大幸福的人。

【活动二】鲁迅怎么说?

沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

使用反复和对偶手法,是一个非此即彼的选择复句,指出“沉默”的两条出路:“爆发” 或“灭亡”。表面上看,作者并不肯定哪一种,似乎只客观地指出衰亡民族的两种不同的发展前途,但是实际上暗示,只有“爆发”才是唯一出路,作者肯定的是后者。作者用这一复句,既是对反动派的警告:杀人者别得意,沉默到了极点就将是爆发的时刻,更是对“后死者”的呼唤、激励、鼓动。全句感情高度激昂。

【活动二】鲁迅怎么说?

当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

“文明人”是反语,实为野蛮的外国侵略者, “伟大”是对三个女子临难从容,互相救助的爱国行为的高度评价与赞颂,在三个女子从容沉勇友爱的伟大精神衬托下,中外杀人者显得更加卑劣凶残,“伟绩”实为无耻暴行,“武功”实为卑劣行径,运用了反语的写法。

总结全文

总体思路

局部思路

思路顺序

悼念刘和珍君

控诉反动政府

痛斥走狗文人

唤醒麻木庸人

(1~2)记念的缘由

爱

恨

逻辑顺序

追述生平事迹

概写遇难经过

详写遇难细节

(3~5)追忆刘生平

生前

遇害

时间顺序

劝戒徒手请愿

激励奋然前行

(6~7)教训和意义

否定

肯定

逻辑顺序

五、课堂练习

1、“倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢”这里的“此”指的是( )

A、通过女师大事件,作者看到了中国女子办事干练坚决、百折不回的气概。

B、“三一八”惨案中,作者认清了当局者的凶残,流言家的下劣,中国女性临难之从容。

C、“三一八”惨案中,三个女子临难从容、殒身不恤的行为证明了人民是压不倒的,人们由此看到了中国的希望。

D、“三一八”惨案使苟活者看见了微茫的希望,使真的猛士更奋然前行。

C

五、课堂练习

2、对“我说不出话”的主要原因分析最恰当的是( )

A、因痛失优秀青年而伤心得说不出话来。

B、因“出离愤怒”而说不出话来。

C、跟段祺瑞反动政府无理可说。

D、并不是无话可说,而是此时并不想说。

B

当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的( )中,这是多么的一个( )的伟大呵!

1.文中画线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(3分)

A.从三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的( )中的时候,这是怎样的一个( )的伟大呵!

B.当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的( )中的时候,这是多么的一个( )的伟大呵!

C.当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的( )中的时候,这是怎样的一个( )的伟大呵!

D.当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的( )中,这是怎样的一个( )的伟大呵!

C一是介词短语搭配不完整,完整表述应为“当……的时候”,此处修改需要补充完整;

二是词语使用不当。多么:副词。用在疑问句里表程度;用在陈述句或感叹句里,表示程度很高;表示任何一种程度;与“多”的用法基本相同,只是“多么”常用于感叹句中。怎样:常用于询问情状、性质、方式、原因、行动等。此处用怎样带有询问的语义能更好表达作者的愤懑。

中国军人的( )妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

2.句子使用了反语,请简要分析其体现和表达效果。(4分)

①“伟绩”“武功”正话反说,用了反语。②揭露了杀人者的罪恶行径。③表达了作者万分悲痛之情。

愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,

不必听自暴自弃者流的话。

能做事的做事,能发声的发声。

有一分热,发一分光。

就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,

不必等候炬火。

此后如竟没有炬火:我便是唯一的光。

——鲁迅 《热风·随感录四十一》

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。

鲁迅

记念刘和珍君

写作背景

1926年初,中国正处在大革命高潮的前夕。在北方,原属直系军阀的冯玉祥受南方革命势力的影响,把他所率的军队改称“国民军”。同年3月,冯玉祥国民军与奉系军阀张作霖作战期间,日本公开出面援助奉系,派军舰驶入大沽口,炮击国民军,国民军开炮还击。日本帝国主义便向当时的北洋军阀段祺瑞执政府提出抗议,又联合英、美、法、意、荷、比、西等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并且在天津附近集中各国军队,准备武力进攻。

大沽口事件

写作背景

3月18日,北京的工人、学生、市民五千多人为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后,两千多名群众组成请愿团,到段祺瑞执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪。 随后,士兵们又手持大刀、铁棍追杀群众。打死47人,伤200多人,制造了屠杀爱国民众的“三一八”惨案,死难烈士中就有北京女子师范大学学生刘和珍。

三一八惨案

《记念刘和珍君》从题目看,这是一篇什么性质什么体裁的文章?题目为何用“记念”而不是“纪念”?

01

纪念性的回忆文章,属纪念性散文。

题目中的“记”字相当于“纪”字,在白话文刚刚兴起时,有些用语不是很规范。如文中“那里还能有什么言语?”中“那”实为“哪”字,鲁迅当时用“记念”一词,实际上就是我们今天所说的“纪念”。

“刘和珍”是本文叙述的主体,而“君”是对人的尊称。

文题解读

记念刘和珍君

纪念性的回忆文章,属于记人写事的散文

"三·一八"惨案遇害的一名北京女子师范大学的学生。

是一种对人较为尊敬的称呼

刘和珍,江西南昌人。刘和珍出生于贫民,1918年秋以优异成绩考入南昌女子师范学校。时值“五四”运动前夕,她受到革命思潮影响 。1923年秋来到北京,考入国立北京女子高等师范预科,后升入女师大英语系。由于她思想进步,成绩优异,善于团结同学,深受同学们的尊敬和信赖,被大家推选为女师大学生自治会主席。1924年11月爆发了驱逐反动校长杨荫榆的著名的“女师大风潮”,刘和珍是主要组织者和参加者。 1926年3月18日,她不顾感冒呕吐,手擎校旗,带领女师大的学生参加游行示威,在执政府前被军警开枪射击并棒击致死,年仅22岁。

【刘和珍君其人】

1.注音:

徘徊

长歌当哭

菲薄

洗涤

踌躇

桀骜

胡同

赁屋

黯然

噩耗

不惮

喋血

尸骸

立仆

转辗

攒射

屠戮

浸渍

殒身不恤

(páihuái)

(dàng)

(f i)

(dí)

(chóuchú)

(jié ào)

(tòng)

(lìn)

(àn)

(è)

(dàn)

(dié)

(hái)

(pū)

(zh n)

(cuán)

(lù)

(jìnzì)

(y nxù)

细读课文,整体感知

1.本文有几小节?每一小节写了什么内容?

2.本文可以分为几个部分?

一、二:悼念逝者,叙述写作缘由

纪念逝者

揭露敌人(政府/所谓的学者文人)

警醒庸人

三、四、五:回忆过往及叙述死难的经过

3、追述平生事迹4、概述遇难事实

5、详写遇难经过

六、七:思考惨案的教训和意义

6、劝戒徒手请愿7、激励奋然前行

刘和珍是谁?

为什么要记念她?

写文章的目的和意义是什么?

一、阅读课文第1、2节,思考:鲁迅为什么纪念?

第一部分:记念的缘由

1、我也早觉得有写一点东西的必要了(2段)

2、我也早觉得有写一点东西的必要了(5段)

3、我正有写一点东西的必要了。(5段)

纪念死者,揭露罪行

警醒庸人,勿忘血债

激励人们,学习猛士

写作目的:悲痛悼念;愤怒揭露;沉痛总结

学习活动(一)

鲁迅笔下的刘和珍是怎样一个青年?

梳理相关文段,概括刘和珍的形象特点。

学习活动

第二部分:刘和珍的生与死

1、阅读第1节和第3—5节,思考:刘和珍是什么样的人?怎么死的?

2、作者为什么要如此详细地写惨案的细节?

精读批注

事件一:预定《莽原》杂志

凡我所编辑的期刊,大概是因为往往有始无终之故罢,销行一向就甚为寥落,然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。

要求进步,追求真理

事件二:参加师大学潮

我平素想,能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生,无论如何,总该是有些桀骜锋利的,但她却常常微笑着,态度很温和。待到偏安于宗帽胡同,赁屋授课之后,她才始来听我的讲义,于是见面的回数就较多了,也还是始终微笑着,态度很温和。待到学校恢复旧观,往日的教职员以为责任已尽,准备陆续引退的时候,我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。

温和善良、敢于斗争、有责任心

1、阅读第1节和第3—5节,思考:刘和珍是什么样的人?怎么死的?

(2段)

(7段)

精读批注

我没有亲见;听说她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

爱国热忱,勇于担当

事件三:徒手请愿牺牲

(14段)

1、我平素想,能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生,无论如何,总该是有些桀骜锋利的,但她却常常微笑着,态度很温和。待到偏安于宗帽胡同,赁屋授课之后,她才始来听我的讲义,于是见面的回数就较多了,也还是始终微笑着,态度很温和。

2、况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?

3、始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她自己的尸骸为证;

刘和珍君的四次微笑

细节描写

为什么微笑反复出现?

04

(2) 反衬手法,用刘和珍的善良温和反衬反动派的凶残毒辣和反动文人的下劣。

(3)流露出作者不愿意相信她死的情感,表现他极度的悲痛。

(1)反复强调,突出刘和珍善良温和纯真的性格特点,表现作者对反动派的抨击和揭露。

弱小pk强大 正义pk黑暗

预定《莽原》全年

——“毅然”

渴求真理,向往进步

参加师大学潮斗争

前往执政府请愿,被杀害

——“欣然”

爱国热忱

★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

有远见,富有斗争精神

——“黯然”

反复说她“微笑”

温和善良

1、阅读第1节和第3—5节,思考:刘和珍是什么样的人?怎么死的?

精读批注

我没有亲见;听说她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

2、刘和珍等人是怎样遇难的?作者为什么“目不忍视”?(14段)

2、刘和珍等人是怎样遇难的?作者为什么“目不忍视”?

下劣——请愿、女生、执政府前、从背部入、手枪

凶残——徒手、穿心肺、穿胸、立仆

虐杀——棍棒伤痕、头部胸部猛击

刘和珍及两救助女伴遇害,两死一伤。

3、作者为什么要如此详细地写惨案的细节?

①表现爱国学生的英勇壮举

②揭露反动军阀的凶残暴虐

简洁表达了作者的惊愕、痛恨、悲痛之情。

4、刘和珍等人遇难之后遭受到了怎样的流言?(10、11段)

(1)流言有哪些?

暴徒、受人利用、莫名其妙......

(2)事实上,这些青年是什么样的人?

毅然——坚定追求真理,渴求进步

黯然——富有斗争精神、有责任感

欣然——爱国热忱、不畏生死

始终微笑态度很温和——温和善良

(3)作者为什么“耳不忍闻”?

掩盖真相、推卸责任、混淆视听

本文题为《记念刘和珍君》,但明显不全在写刘和珍,那么请找出文中一共写了几类人,三·一八惨案后他们各自的动向如何?作者对他们的态度和感情怎样?

爱国青年 反动势力 庸人

刘和珍、四十多被害青年、数百死伤、猛士 段祺瑞政府、走狗文人、流言家、有恶意的闲人 无恶意的闲人

开悼念会,纪念死者 作“流言”攻击、 污蔑请愿活动 饭后的谈资

悼念,尊敬,称她们为“为中国而死的中国的青年” 控诉暴行,痛斥无耻 痛心,

唤醒

1、阅读课文第6、7节,思考:鲁迅对事件和人持怎么样的态度?

第三部分:惨案的教训和意义

比喻

大量木材——小块煤

“徒手”请愿,大量流血——社会历史前进一小步

不赞成徒手请愿

“改革自然常不免于流血,但流血非即等于改革。血的应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算。”

“但愿这样的请愿,从此停止就好。”

“以血的洪流淹死一个敌人,以同胞的实体填满一个缺陷,已经是陈腐的话了,从新的、战术的眼光看起来,这是多么大的损失。”

——《华盖集续编·空谈》

付出的代价大,收效很小

有一种观点认为,整篇文章在第 6 小节作结会让这种悲凉久久回荡,更符合悼文的特点。你认同吗?

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”

鲁迅是对现实社会有许多的不满与绝望,但他总是能够在绝望中探寻渺茫的希望,他始终对社会与国民的改造还是饱含热望的。“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”这句话不能少。

体会情感

有一种观点认为,整篇文章在第 6 小节作结会让这种悲凉久久回荡,更符合悼文的特点。你认同吗?

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”

这个并列句,十分恰当地评价了“三一八”死难烈士对于将来的意义。

尽管,在这“并非人间”的世上活着的,有许多是“苟活者”,但即使是“苟活者”,也将从壮烈的事件中看到一点希望,哪怕是“依稀”“微茫”的;

而“真的猛士”将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们更加勇猛坚定地去斗争、前进。

体会情感

1、阅读课文第6、7节,思考:鲁迅对事件和人持怎么样的态度?

第三部分:惨案的教训和意义

事件 作者态度

事件教训 请愿时的流血是不能推动历史前进的,如煤的形成......要吸取血的教训,改变战斗方法

事件影响 然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大

中国女子的勇毅——(推动)弱者的解放;苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

“绝望之为虚妄,正与希望相同。”——鲁迅《希望》

希望是虚妄的,绝望也是虚妄的,绝望之为虚妄,正如希望之为虚妄一样;既然绝望和希望,同样的虚妄,那么,与其采取绝望的态度对待一切人生事物,又何不采取希望的积极态度,对待一切人生事物呢?

课外链接

除此之外,文章还有一、二部分在讲什么呢?回顾之前所学,列出鲁迅写作思路。

写作缘由(1,2):悼念刘和珍;控诉反动政府;痛斥走狗文人;唤醒麻木庸人。

回忆追述(3,4,5):追述刘和珍;详写遇难过程。

教训意义(6,7):劝诫徒手情愿;激励奋然前进

文本梳理

10

从后文可知鲁迅对于刘和珍君是赞颂的,那为什么她的追悼会鲁迅却“独在礼堂外面徘徊”?鲁迅当时内心是什么想法?

“徘徊”是在思考、犹豫不决、矛盾的心理体现。

在发生这件惨案后,人们要么是倒向政府抹杀此事,认为学生在带头搞事;要么是支持这一次请愿,恨不得手刃敌人,而鲁迅是唯一的思考的人,他想要发声为刘和珍说话,觉得在这非人间里说话是没有什么用的,所以,他内心矛盾。

文本分析

12

品味语言,体会情感

通观全文,作者悲和愤两股情感的烈焰无处不在迸发,无处不在燃烧,升腾交织,无法抑制——因而,本文是以作者的感情变化为线索。作者一方面说“我也早觉得有写一点东西的必要了”,另一方面又说“可是我实在无话可说”,类似的话还有一些,请找出来,结合全文认真体会,可以看出作者怎样的情感发展脉络?

【活动一】鲁迅的“说”与“不说”

找出直接描写作者情感脉络的语句

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

“可是我实在无话可说”

“我还有什么话可说呢?”

“我还有要说的话”

“呜乎,我说不出话”

“我正有写一点东西的必要了”

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

开篇提及程君劝鲁迅为刘和珍写文章,接着提及刘和珍爱读鲁迅的文章,并订阅《莽原》杂志,因此说了这话,表现出作者对刘和珍这样的进步青年的爱护。

2段2段

“可是我实在无话可说”

第3段以这话为引子,述说反动派制造流血惨案、流言家在惨案后制造“阴险的论调”,给作者带来的哀痛和愤怒,已经难以用语言来表达心意了。

“我也早觉得有写一点东西的必要了”

在“庸人”世界里,时间会沖淡烈士流血的印迹,而作者觉得有必要撰文纪念烈士,以抗拒遗忘,警醒“庸人”世界保持记性,这句话表达了作者内心深深的痛苦和强大的责任感。

“我正有写一点东西的必要了。”5段

这话重复上一句“必要”的话,同义反复,表达同样的心情,感情似乎更加重了。

“我还有什么话可说呢?”12段

这一部分描述了惨案发生的经过,面对惨案过后的沉默无声的社会现实,作者发出这样的感慨,表达作者的愤懑之情。

“但是,我还有要说的话。”13段

紧接着上面“我还有什么话可说呢?”,作者还是忍不住说话了,接下来是揭露事实真相。由不说到说,是欲扬先抑的写法,这话表达了作者揭露黑暗、记录历史的勇气和责任感。

“呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!”22段

文章结尾,哀痛到了极点。

说

不说

痛惜赞颂爱国青年

愤慨抨击反动政府及文人

唤醒民众,激励革命者

悲愤至极,难于言说

不欲敌人快意

沉痛的悼念与愤怒的批判相结合

作者面对的不是一个人,不是一个权势集团,而几乎是整个落后的、沉睡的、麻木的社会。

愤

激励

【活动二】鲁迅怎么说?

而此后几个所谓文人学者的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

“所谓”,对“学者文人”进行否定,“阴险”强调其危害,“尤”,更加,强调流言比惨案更让人悲哀,‘出离愤怒’,愤怒到极点,甚至超出极限。浓黑的悲凉:化抽象为形象,使“悲凉”可感可触可视,且是极度的悲凉。 快意:亲者痛,仇者快 。警告反动派别高兴得太早,血债必将血偿! 菲薄的祭品:未能以更好的方式悼念死者,深感歉意。

【活动二】鲁迅怎么说?

我在十八日早晨,才知道上午有群众向执政府请愿的事;下午便得到噩耗,说卫队居然开枪,死伤至数百人,而刘和珍即在遇害者之列。但我对于这些传说,竟至于颇为怀疑。我向来是不但以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。况且始终微笑的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?

然而即日证明是事实了,作证的便是他自己的尸骸。还有一具,是杨德群的。而且又证明着这不但是杀害,简直是虐杀,因为身体上还有棍棒的痕迹。

但段政府就有令,说她们是“暴徒”!

但接着就有流言,说她们是受人利用的。

【解读】作者连用20个虚词,表意丰富:

噩耗传来神速、卫队惨无人道;遇害出人意料、血的事实确凿;敌人凶残恶毒 、文人卑鄙无耻。

【活动二】鲁迅怎么说?

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。

【解读】“惨象”,已足见反动派的凶残;“流言”,则比刀枪更加阴险。军人凶残暴虐,文人嚣张卑劣。有形的刀枪,加上无形的刀枪──御用文人的笔杆,这就是中国式的专制统治,这就是中国式的白色恐怖:武力镇压加思想钳制。正是这种野蛮而严密的专制统治,使得我们的民族逐渐衰亡,以至“默无声息”了。

【活动二】鲁迅怎么说?

“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”为什么说是“哀痛者”又是“幸福者?

“真的猛士”

“惨淡的人生”

“哀痛者”:

真正勇敢的革命者。

指反动派统治下的黑暗现实

是说明真的猛士看到民族的衰亡,社会的黑暗,人民的痛苦,看到爱国志士被杀戮,感到万分哀痛,所以指看到黑暗现实,哀痛于国家和人民而无力改变的人。

“幸福者”:

同时,他们又为自己能为人民而死,重于泰山,因而感到莫大的幸福,无论是奋斗还是牺牲都是幸福的。以改变黑暗现实、勇往直前、奋斗献身为最大幸福的人。

【活动二】鲁迅怎么说?

沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

使用反复和对偶手法,是一个非此即彼的选择复句,指出“沉默”的两条出路:“爆发” 或“灭亡”。表面上看,作者并不肯定哪一种,似乎只客观地指出衰亡民族的两种不同的发展前途,但是实际上暗示,只有“爆发”才是唯一出路,作者肯定的是后者。作者用这一复句,既是对反动派的警告:杀人者别得意,沉默到了极点就将是爆发的时刻,更是对“后死者”的呼唤、激励、鼓动。全句感情高度激昂。

【活动二】鲁迅怎么说?

当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

“文明人”是反语,实为野蛮的外国侵略者, “伟大”是对三个女子临难从容,互相救助的爱国行为的高度评价与赞颂,在三个女子从容沉勇友爱的伟大精神衬托下,中外杀人者显得更加卑劣凶残,“伟绩”实为无耻暴行,“武功”实为卑劣行径,运用了反语的写法。

总结全文

总体思路

局部思路

思路顺序

悼念刘和珍君

控诉反动政府

痛斥走狗文人

唤醒麻木庸人

(1~2)记念的缘由

爱

恨

逻辑顺序

追述生平事迹

概写遇难经过

详写遇难细节

(3~5)追忆刘生平

生前

遇害

时间顺序

劝戒徒手请愿

激励奋然前行

(6~7)教训和意义

否定

肯定

逻辑顺序

五、课堂练习

1、“倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢”这里的“此”指的是( )

A、通过女师大事件,作者看到了中国女子办事干练坚决、百折不回的气概。

B、“三一八”惨案中,作者认清了当局者的凶残,流言家的下劣,中国女性临难之从容。

C、“三一八”惨案中,三个女子临难从容、殒身不恤的行为证明了人民是压不倒的,人们由此看到了中国的希望。

D、“三一八”惨案使苟活者看见了微茫的希望,使真的猛士更奋然前行。

C

五、课堂练习

2、对“我说不出话”的主要原因分析最恰当的是( )

A、因痛失优秀青年而伤心得说不出话来。

B、因“出离愤怒”而说不出话来。

C、跟段祺瑞反动政府无理可说。

D、并不是无话可说,而是此时并不想说。

B

当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的( )中,这是多么的一个( )的伟大呵!

1.文中画线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(3分)

A.从三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的( )中的时候,这是怎样的一个( )的伟大呵!

B.当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的( )中的时候,这是多么的一个( )的伟大呵!

C.当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的( )中的时候,这是怎样的一个( )的伟大呵!

D.当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的( )中,这是怎样的一个( )的伟大呵!

C一是介词短语搭配不完整,完整表述应为“当……的时候”,此处修改需要补充完整;

二是词语使用不当。多么:副词。用在疑问句里表程度;用在陈述句或感叹句里,表示程度很高;表示任何一种程度;与“多”的用法基本相同,只是“多么”常用于感叹句中。怎样:常用于询问情状、性质、方式、原因、行动等。此处用怎样带有询问的语义能更好表达作者的愤懑。

中国军人的( )妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

2.句子使用了反语,请简要分析其体现和表达效果。(4分)

①“伟绩”“武功”正话反说,用了反语。②揭露了杀人者的罪恶行径。③表达了作者万分悲痛之情。

愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,

不必听自暴自弃者流的话。

能做事的做事,能发声的发声。

有一分热,发一分光。

就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,

不必等候炬火。

此后如竟没有炬火:我便是唯一的光。

——鲁迅 《热风·随感录四十一》