唱歌 阳关三叠 教学设计

图片预览

文档简介

《阳关三叠》教学设计

〔课 题〕: 学唱歌曲《阳关三叠》

〔课 时〕:一课时

〔教 具〕:多媒体课件、钢琴、古琴

〔教材分析〕:

民族音乐是中华民族传统文化的重要组成部分,也是世界音乐文化中独具魅力的瑰宝。《阳关三叠》是我国著名的古琴曲,曲风文雅,意境高远,对于培养学生的品行修养有深刻的意义。本课以歌曲《阳关三叠》的第一部分为教学内容,让学生体会“三叠”的含义以及歌曲表达的情感运用。

〔学情分析〕:

1、八年级的学生已具有初步的听辨、感知、理解、判断能力,但对中国古代作品了解极少,对古代作品的聆听兴趣不是很高,所以教师要更好的引导学生激发学生的聆听兴趣;

2、八年级的学生有一定的欣赏能力并富于幻想,乐于进行音乐活动,可引导他们在活动中树立正确的音乐审美观;

3、我校学生音乐知识水平参差不齐,学生来自于农村,音乐知识相对薄弱,实际授课中需要及时渗透对音乐知识的学习。

〔教学目标〕:

1.通过《阳关三叠》的学习让学生了解、体验中国古代音乐中的离别之情,培养学生对中国古代音乐的热爱。

2.通过听赏,引导学生分析歌曲背景,了解“三叠”的含义,

以实践、创编等活动形式表现音乐,自己创设情景剧,展示学生对音乐的理解,并从中获得相互合作、参与音乐、表现音乐的乐趣。

3.感受、体验《阳关三叠》的音乐情绪,熟练掌握《阳关三叠》的主题旋律。

〔教学重难点〕:

1、熟练演唱和表现歌曲。

2、切分和跨小节连线节奏的准确把握,古曲韵味的表现。

〔教学方法〕:

教 法:为了突出学生在教学活动中的主体地位,我综合运用多种艺术表现形式,并利用多媒体辅助教学,让学生在学习过程中看、想、听、唱、动,充分参与到教学活动中。

学 法:在学生的学习方法上,我采用了“欣赏、视唱、讨论、表现、”等方法。

〔教学过程〕:

一、赏画-品诗-配乐。

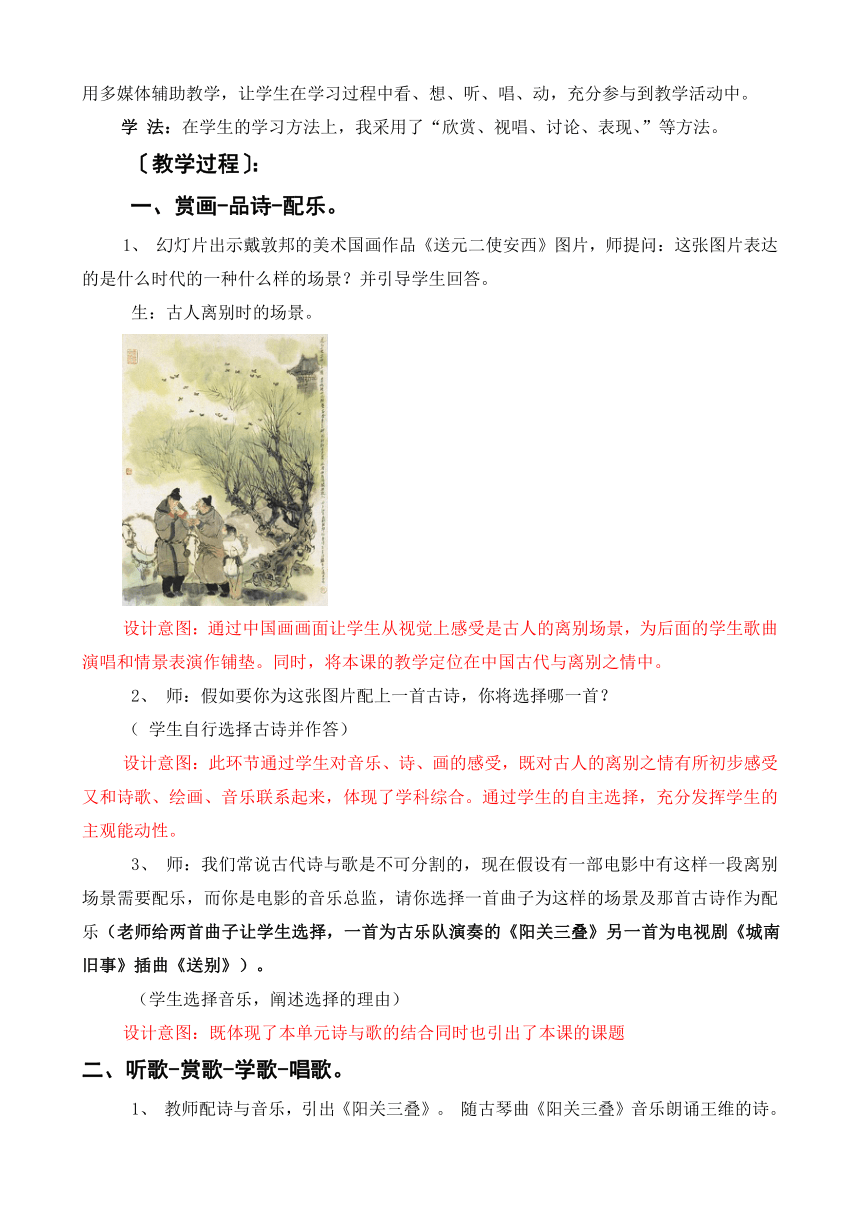

1、 幻灯片出示戴敦邦的美术国画作品《送元二使安西》图片,师提问:这张图片表达的是什么时代的一种什么样的场景?并引导学生回答。

生:古人离别时的场景。

设计意图:通过中国画画面让学生从视觉上感受是古人的离别场景,为后面的学生歌曲演唱和情景表演作铺垫。同时,将本课的教学定位在中国古代与离别之情中。

2、 师:假如要你为这张图片配上一首古诗,你将选择哪一首?

( 学生自行选择古诗并作答)

设计意图:此环节通过学生对音乐、诗、画的感受,既对古人的离别之情有所初步感受又和诗歌、绘画、音乐联系起来,体现了学科综合。通过学生的自主选择,充分发挥学生的主观能动性。

3、 师:我们常说古代诗与歌是不可分割的,现在假设有一部电影中有这样一段离别场景需要配乐,而你是电影的音乐总监,请你选择一首曲子为这样的场景及那首古诗作为配乐(老师给两首曲子让学生选择,一首为古乐队演奏的《阳关三叠》另一首为电视剧《城南旧事》插曲《送别》)。

(学生选择音乐,阐述选择的理由)

设计意图:既体现了本单元诗与歌的结合同时也引出了本课的课题

二、听歌-赏歌-学歌-唱歌。

1、 教师配诗与音乐,引出《阳关三叠》。 随古琴曲《阳关三叠》音乐朗诵王维的诗。

设计意图:通过音乐感染学生,通过配朗诵让直接体验诗中之情。

2、 介绍什么是“阳关”、此首古诗的创作背景,唐代诗人王维。

王维(692年-761年),字摩诘,祖籍山西祁县,其父迁居于蒲州(今山西永济市),遂为河东人。盛唐山水田园派诗人、画家,外号“诗佛”,今存诗400余首。重要诗作有“相思”、“山居秋暝”等。王维精通佛学。佛教有一部《维摩诘经》,是维摩诘菩萨讲学的书。王维很钦佩维摩诘,所以自己名为“维”,字“摩诘”。 (PPT展示)

阳关:中国古代陆路对外交通咽喉之地,是丝绸之路南路必经的关隘。位于甘肃省敦煌市西南的古董滩附近。西汉置关,因在玉门关之南,故名。和玉门关同为当时对西域交通的门户。宋代以后,因与西方和陆路交通逐渐衰落,关遂废圮。古董滩因地面曾暴露大量汉代文物,如铜箭头、古币、石磨、陶盅等而得名。《西关遗址考》谓古董滩是汉代以后阳关。但据清《甘肃新通志》及《敦煌县志》认为红山口即阳关。 (PPT展示)

设计意图:通过介绍讲解让学生充分了解与歌曲相关的知识以便更好地演唱表现歌曲。

3、 教师范唱并教唱《阳关三叠》主题旋律。

学生学唱主题旋律试图自主填词演唱。

设计意图:引出疑问,通过熟唱主题,集中精神听赏,使得该歌曲的旋律深深印入学生的脑海,学生自主填词发挥学生自主学习的主动性 。

4、 对比听赏合唱曲《阳关三叠》,并根据教材中的国画体会其中的场景,体会合唱的艺术特色,边听边思考。

师提问:共听到了几次相似的旋律?

学生集中注意力听赏回答:听到三次相似旋律。

设计意图:对比欣赏,体会两种不同的艺术表现形式,通过学生展示听到的内容,教师总结,解决疑问。

5、 师提问:为什么古代的人在分别时要将一段旋律反复吟唱三次呢?什么是“三叠”体现了一种什么样的情感?

6、生思考并回答:用三次相似旋律,表现了依依不舍,无比眷恋,难以掩喻的悲痛心情,也说明了歌中两位友人的感情非常深厚。(学生通过阅读课本第三页的“音乐卡片”充分理解古曲中中“叠”的作曲手法)

师:现在明白什么是“三叠”了吗?

7、歌曲分析:

全曲共分三大段,用一个基本曲调将原诗反复咏唱三遍。故称"三叠"。每叠又分前后两段,后段为新增歌词,每叠不尽相同,带有副歌的性质,分别渲染了"宜自珍"的惜别之情,"泪沾巾"的忧伤情感和"尺素申"的期待情绪。

歌曲旋律以五声商调式为基础,音调纯朴而富于激情,前段四句用王维的的诗句《送元二使安西》,在后段的八度大跳及"历苦辛"等处的连续反复呈述,情真意切,表达了作者对即将远行的友人无限留恋的诚挚情感。歌曲结尾处渐慢、渐弱,抒发了一种感叹的情绪。(PPT展示)

师:第一段由几个乐句构成?乐句之间有什么联系?

生:四句,第1、2、4句结尾相同

师总结:和古诗创作的1、2、4句押韵相吻合

设计意图:通过歌曲分析使学生明晰歌曲结构和个音乐要素的特点,通过对比诗歌创作的押运这一特点,体会诗歌创作与歌曲创作的相似之处。

8.难点处理:切分节奏与跨小节连线

(此处多次练习,直到准确掌握)

设计意图:重点难点节奏应重点讲解练习,才能更准确的表达歌曲

9、按照乐谱中“中速,充满感情的”要求,完整演唱歌曲,注意标注歌词的表现,唱出古乐曲的韵味。

(师生共同演唱,教师对学生的演唱给予评价、纠正、提示、引导)

10、 师:为了深切地体会这种情感,请大家欣赏古琴版本的《阳关三叠》,(教师引导学生跟随音乐,听辨古琴的声音,体会乐曲所描述的场景及其时代背景,学生听赏,跟随音乐哼唱模仿古琴的声音)

设计意图:通过欣赏乐曲、听辨古琴音色、哼唱旋律使得学生能够深切地体会歌曲所反映的历史背景,更好地把握音乐情绪,为后面的创编打下基础。

11、介绍古琴的发展史、结构形制、名称由来、表演形式。

发展史及名称由来:有关古琴的记载最早见于《诗经》、《尚书》等文献。《尚书》载:“舜弹五弦之琴,歌南国之诗,而天下治。”可知琴最初为五弦,周代时已有七弦。东汉应劭《风俗通》:“七弦者,法七星也,大弦为君,小弦为臣,文王、武王加二弦,以合君臣之恩。”三国时期,古琴七弦、十三徽的型制已基本稳定,一直流传沿续到现在。

形制结构:七弦十三徽

表演形式:独奏和琴歌两种,本课为琴歌

(补充:古琴又叫五弦琴、七弦琴)

设计意图:此处有关古琴的知识简要介绍,让学生稍作了解以更好地演唱与表现歌曲,因为本单元的其他课时中还要详细介绍。

12、回忆诗中情景,跟随伴奏完整演唱、表现歌曲。

三、体验音乐-创编剧情

1、师: 通过我们的学唱以及模仿,相信大家对于这首歌所反映的音乐内容及情绪有了一定的认识,现在就请大家发挥自己的想象力,来创编这样一台音乐情景剧。以小组为单位进行表演展示。

学生分小组讨论,结合所学,发挥想象,自主创编情景剧。

设计意图:充分调动学生的学习积极性,引导学生综合运用所学知识,拓展学生思维,丰富学生视野,充分发挥其主体作用。

2、 教师指导学生,注意体会歌曲描述的场景及其包含的情感。

四、评价-总结-升华。

师:感谢几位同学的表演,今天我们通过学唱主题旋律,感受音乐情绪,创编音乐情景剧的方式,初步了解了什么是“三叠”,体会了《阳关三叠》这首歌曲所描述的场景及其包含的音乐情感,同时也了解了这首歌曲所反映的历史背景。课后,请同学们去查找资料,看看我国还有哪些古曲与《阳关三叠》有着相似的音乐结构,学会自主分析歌曲

设计意图:总结课堂内容有助于学生养成良好的学习习惯,设置课后思考,在延续课堂知识的同时,能培养和提高学生的发散性思维及动手能力。

课后反思:

亮点:我觉得本课导入是亮点,从国画作品引入学习,学生觉得有趣自然。音乐、美术、文学相融合体现学科综合。在教学过程中,发挥学生的主观能动性与创造性思维。

不足:歌曲分析讲解简单,一带而过,学生对歌词“遄行”处的切分节奏和跨小节连线掌握存在一定困难。

建议:在教学中要注重古曲韵味的表现,演唱中可适当加入装饰音。

〔课 题〕: 学唱歌曲《阳关三叠》

〔课 时〕:一课时

〔教 具〕:多媒体课件、钢琴、古琴

〔教材分析〕:

民族音乐是中华民族传统文化的重要组成部分,也是世界音乐文化中独具魅力的瑰宝。《阳关三叠》是我国著名的古琴曲,曲风文雅,意境高远,对于培养学生的品行修养有深刻的意义。本课以歌曲《阳关三叠》的第一部分为教学内容,让学生体会“三叠”的含义以及歌曲表达的情感运用。

〔学情分析〕:

1、八年级的学生已具有初步的听辨、感知、理解、判断能力,但对中国古代作品了解极少,对古代作品的聆听兴趣不是很高,所以教师要更好的引导学生激发学生的聆听兴趣;

2、八年级的学生有一定的欣赏能力并富于幻想,乐于进行音乐活动,可引导他们在活动中树立正确的音乐审美观;

3、我校学生音乐知识水平参差不齐,学生来自于农村,音乐知识相对薄弱,实际授课中需要及时渗透对音乐知识的学习。

〔教学目标〕:

1.通过《阳关三叠》的学习让学生了解、体验中国古代音乐中的离别之情,培养学生对中国古代音乐的热爱。

2.通过听赏,引导学生分析歌曲背景,了解“三叠”的含义,

以实践、创编等活动形式表现音乐,自己创设情景剧,展示学生对音乐的理解,并从中获得相互合作、参与音乐、表现音乐的乐趣。

3.感受、体验《阳关三叠》的音乐情绪,熟练掌握《阳关三叠》的主题旋律。

〔教学重难点〕:

1、熟练演唱和表现歌曲。

2、切分和跨小节连线节奏的准确把握,古曲韵味的表现。

〔教学方法〕:

教 法:为了突出学生在教学活动中的主体地位,我综合运用多种艺术表现形式,并利用多媒体辅助教学,让学生在学习过程中看、想、听、唱、动,充分参与到教学活动中。

学 法:在学生的学习方法上,我采用了“欣赏、视唱、讨论、表现、”等方法。

〔教学过程〕:

一、赏画-品诗-配乐。

1、 幻灯片出示戴敦邦的美术国画作品《送元二使安西》图片,师提问:这张图片表达的是什么时代的一种什么样的场景?并引导学生回答。

生:古人离别时的场景。

设计意图:通过中国画画面让学生从视觉上感受是古人的离别场景,为后面的学生歌曲演唱和情景表演作铺垫。同时,将本课的教学定位在中国古代与离别之情中。

2、 师:假如要你为这张图片配上一首古诗,你将选择哪一首?

( 学生自行选择古诗并作答)

设计意图:此环节通过学生对音乐、诗、画的感受,既对古人的离别之情有所初步感受又和诗歌、绘画、音乐联系起来,体现了学科综合。通过学生的自主选择,充分发挥学生的主观能动性。

3、 师:我们常说古代诗与歌是不可分割的,现在假设有一部电影中有这样一段离别场景需要配乐,而你是电影的音乐总监,请你选择一首曲子为这样的场景及那首古诗作为配乐(老师给两首曲子让学生选择,一首为古乐队演奏的《阳关三叠》另一首为电视剧《城南旧事》插曲《送别》)。

(学生选择音乐,阐述选择的理由)

设计意图:既体现了本单元诗与歌的结合同时也引出了本课的课题

二、听歌-赏歌-学歌-唱歌。

1、 教师配诗与音乐,引出《阳关三叠》。 随古琴曲《阳关三叠》音乐朗诵王维的诗。

设计意图:通过音乐感染学生,通过配朗诵让直接体验诗中之情。

2、 介绍什么是“阳关”、此首古诗的创作背景,唐代诗人王维。

王维(692年-761年),字摩诘,祖籍山西祁县,其父迁居于蒲州(今山西永济市),遂为河东人。盛唐山水田园派诗人、画家,外号“诗佛”,今存诗400余首。重要诗作有“相思”、“山居秋暝”等。王维精通佛学。佛教有一部《维摩诘经》,是维摩诘菩萨讲学的书。王维很钦佩维摩诘,所以自己名为“维”,字“摩诘”。 (PPT展示)

阳关:中国古代陆路对外交通咽喉之地,是丝绸之路南路必经的关隘。位于甘肃省敦煌市西南的古董滩附近。西汉置关,因在玉门关之南,故名。和玉门关同为当时对西域交通的门户。宋代以后,因与西方和陆路交通逐渐衰落,关遂废圮。古董滩因地面曾暴露大量汉代文物,如铜箭头、古币、石磨、陶盅等而得名。《西关遗址考》谓古董滩是汉代以后阳关。但据清《甘肃新通志》及《敦煌县志》认为红山口即阳关。 (PPT展示)

设计意图:通过介绍讲解让学生充分了解与歌曲相关的知识以便更好地演唱表现歌曲。

3、 教师范唱并教唱《阳关三叠》主题旋律。

学生学唱主题旋律试图自主填词演唱。

设计意图:引出疑问,通过熟唱主题,集中精神听赏,使得该歌曲的旋律深深印入学生的脑海,学生自主填词发挥学生自主学习的主动性 。

4、 对比听赏合唱曲《阳关三叠》,并根据教材中的国画体会其中的场景,体会合唱的艺术特色,边听边思考。

师提问:共听到了几次相似的旋律?

学生集中注意力听赏回答:听到三次相似旋律。

设计意图:对比欣赏,体会两种不同的艺术表现形式,通过学生展示听到的内容,教师总结,解决疑问。

5、 师提问:为什么古代的人在分别时要将一段旋律反复吟唱三次呢?什么是“三叠”体现了一种什么样的情感?

6、生思考并回答:用三次相似旋律,表现了依依不舍,无比眷恋,难以掩喻的悲痛心情,也说明了歌中两位友人的感情非常深厚。(学生通过阅读课本第三页的“音乐卡片”充分理解古曲中中“叠”的作曲手法)

师:现在明白什么是“三叠”了吗?

7、歌曲分析:

全曲共分三大段,用一个基本曲调将原诗反复咏唱三遍。故称"三叠"。每叠又分前后两段,后段为新增歌词,每叠不尽相同,带有副歌的性质,分别渲染了"宜自珍"的惜别之情,"泪沾巾"的忧伤情感和"尺素申"的期待情绪。

歌曲旋律以五声商调式为基础,音调纯朴而富于激情,前段四句用王维的的诗句《送元二使安西》,在后段的八度大跳及"历苦辛"等处的连续反复呈述,情真意切,表达了作者对即将远行的友人无限留恋的诚挚情感。歌曲结尾处渐慢、渐弱,抒发了一种感叹的情绪。(PPT展示)

师:第一段由几个乐句构成?乐句之间有什么联系?

生:四句,第1、2、4句结尾相同

师总结:和古诗创作的1、2、4句押韵相吻合

设计意图:通过歌曲分析使学生明晰歌曲结构和个音乐要素的特点,通过对比诗歌创作的押运这一特点,体会诗歌创作与歌曲创作的相似之处。

8.难点处理:切分节奏与跨小节连线

(此处多次练习,直到准确掌握)

设计意图:重点难点节奏应重点讲解练习,才能更准确的表达歌曲

9、按照乐谱中“中速,充满感情的”要求,完整演唱歌曲,注意标注歌词的表现,唱出古乐曲的韵味。

(师生共同演唱,教师对学生的演唱给予评价、纠正、提示、引导)

10、 师:为了深切地体会这种情感,请大家欣赏古琴版本的《阳关三叠》,(教师引导学生跟随音乐,听辨古琴的声音,体会乐曲所描述的场景及其时代背景,学生听赏,跟随音乐哼唱模仿古琴的声音)

设计意图:通过欣赏乐曲、听辨古琴音色、哼唱旋律使得学生能够深切地体会歌曲所反映的历史背景,更好地把握音乐情绪,为后面的创编打下基础。

11、介绍古琴的发展史、结构形制、名称由来、表演形式。

发展史及名称由来:有关古琴的记载最早见于《诗经》、《尚书》等文献。《尚书》载:“舜弹五弦之琴,歌南国之诗,而天下治。”可知琴最初为五弦,周代时已有七弦。东汉应劭《风俗通》:“七弦者,法七星也,大弦为君,小弦为臣,文王、武王加二弦,以合君臣之恩。”三国时期,古琴七弦、十三徽的型制已基本稳定,一直流传沿续到现在。

形制结构:七弦十三徽

表演形式:独奏和琴歌两种,本课为琴歌

(补充:古琴又叫五弦琴、七弦琴)

设计意图:此处有关古琴的知识简要介绍,让学生稍作了解以更好地演唱与表现歌曲,因为本单元的其他课时中还要详细介绍。

12、回忆诗中情景,跟随伴奏完整演唱、表现歌曲。

三、体验音乐-创编剧情

1、师: 通过我们的学唱以及模仿,相信大家对于这首歌所反映的音乐内容及情绪有了一定的认识,现在就请大家发挥自己的想象力,来创编这样一台音乐情景剧。以小组为单位进行表演展示。

学生分小组讨论,结合所学,发挥想象,自主创编情景剧。

设计意图:充分调动学生的学习积极性,引导学生综合运用所学知识,拓展学生思维,丰富学生视野,充分发挥其主体作用。

2、 教师指导学生,注意体会歌曲描述的场景及其包含的情感。

四、评价-总结-升华。

师:感谢几位同学的表演,今天我们通过学唱主题旋律,感受音乐情绪,创编音乐情景剧的方式,初步了解了什么是“三叠”,体会了《阳关三叠》这首歌曲所描述的场景及其包含的音乐情感,同时也了解了这首歌曲所反映的历史背景。课后,请同学们去查找资料,看看我国还有哪些古曲与《阳关三叠》有着相似的音乐结构,学会自主分析歌曲

设计意图:总结课堂内容有助于学生养成良好的学习习惯,设置课后思考,在延续课堂知识的同时,能培养和提高学生的发散性思维及动手能力。

课后反思:

亮点:我觉得本课导入是亮点,从国画作品引入学习,学生觉得有趣自然。音乐、美术、文学相融合体现学科综合。在教学过程中,发挥学生的主观能动性与创造性思维。

不足:歌曲分析讲解简单,一带而过,学生对歌词“遄行”处的切分节奏和跨小节连线掌握存在一定困难。

建议:在教学中要注重古曲韵味的表现,演唱中可适当加入装饰音。

同课章节目录

- 第一单元 华夏古韵

- 唱歌 阳关三叠

- 欣赏 原始狩猎图

- 欣赏 哀郢

- 欣赏 楚商

- 欣赏 流水

- 欣赏 杏花天影

- 音乐故事 广陵散

- 第二单元 梨园风采

- 欣赏 海岛冰轮初转腾

- 欣赏 我正在城楼观山景

- 学唱京剧 儿行千里母担忧

- 欣赏 游园惊梦

- 欣赏 智斗

- 欣赏 打虎上山

- 第三单元 西乐撷英(一)

- 唱歌 英雄凯旋歌

- 欣赏 G弦上的咏叹调

- 欣赏 小夜曲

- 欣赏 c小调第五(命运)交响曲

- 音乐家故事 贝多芬与《月光奏鸣曲》

- 欣赏 g小调第四十交响曲

- 竖笛演奏 小步舞曲

- 第四单元 神州音韵(四)

- *唱歌 在那遥远的地方

- 欣赏 大漠之夜

- 欣赏 玛依拉

- 欣赏 阳光照耀着塔什库尔干

- *唱歌 牧歌

- 欣赏 万马奔腾

- 选听 乌夏克木卡姆

- 选听 半个月亮爬上来

- 第五单元 音乐故事(一)

- 欣赏 梁山伯与祝英台

- 唱歌 化蝶

- 欣赏 十面埋伏

- 欣赏 《长恨歌》选段

- 第六单元 夏日情怀

- 唱歌 夏日泛舟海上

- 欣赏 夏夜

- 欣赏 六月——船歌

- 欣赏 彩云追月

- 选听 夏日里最后一朵玫瑰

- 竖笛演奏 美丽的梦神

- 我的音乐网页

- 乐理知识

- 乐器常识

- 发声练习

- 视唱