第7课 百家争鸣(共34张PPT)初中历史统编版(2024)七年级上册

文档属性

| 名称 | 第7课 百家争鸣(共34张PPT)初中历史统编版(2024)七年级上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-30 22:27:36 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

百家争鸣

第七课

课件

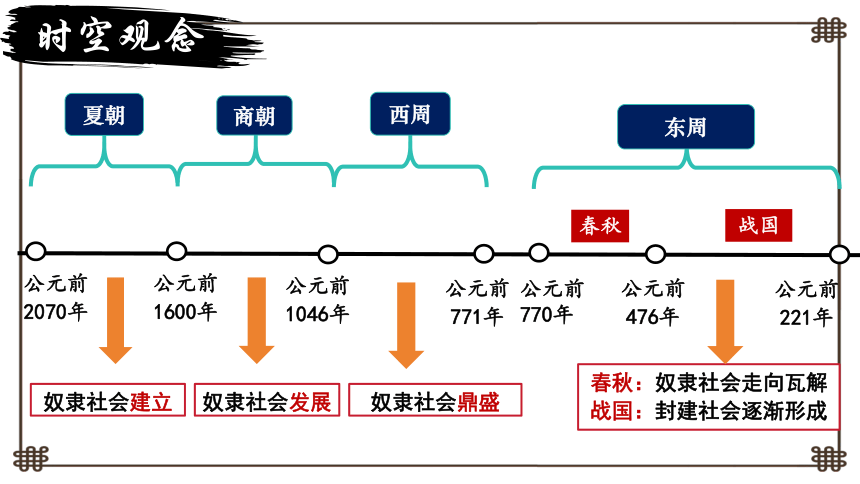

时空观念

公元前

2070年

公元前

1600年

公元前

1046年

公元前

771年

公元前

476年

公元前

221年

公元前770年

夏朝

商朝

西周

东周

春秋

战国

奴隶社会建立

奴隶社会发展

奴隶社会鼎盛

春秋:奴隶社会走向瓦解

战国:封建社会逐渐形成

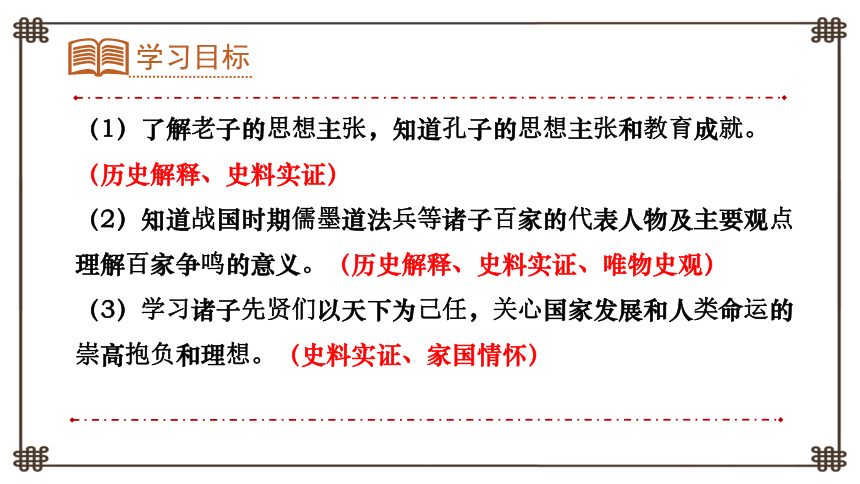

(1)了解老子的思想主张,知道孔子的思想主张和教育成就。(历史解释、史料实证)

(2)知道战国时期儒墨道法兵等诸子百家的代表人物及主要观点理解百家争鸣的意义。(历史解释、史料实证、唯物史观)

(3)学习诸子先贤们以天下为己任,关心国家发展和人类命运的崇高抱负和理想。(史料实证、家国情怀)

学习目标

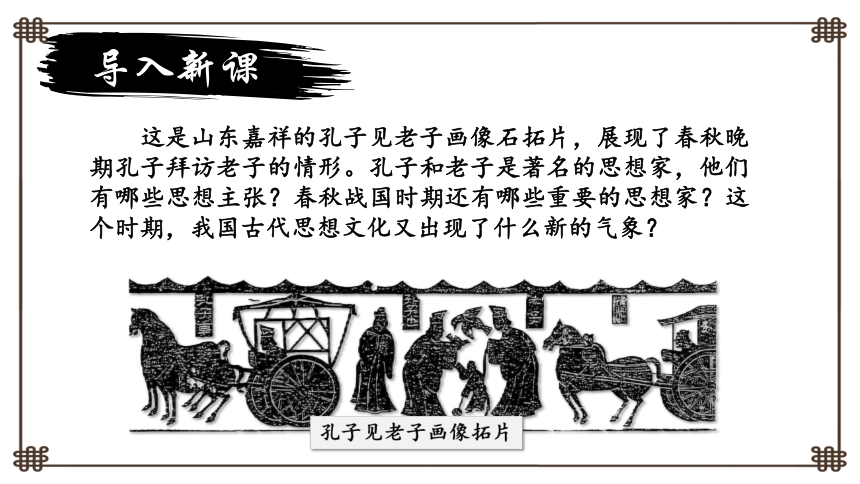

导入新课

这是山东嘉祥的孔子见老子画像石拓片,展现了春秋晚期孔子拜访老子的情形。孔子和老子是著名的思想家,他们有哪些思想主张?春秋战国时期还有哪些重要的思想家?这个时期,我国古代思想文化又出现了什么新的气象?

孔子见老子画像拓片

目录

老子和《道德经》

孔子和儒家学说

百家争鸣

壹

贰

叁

老子和《道德经》

壹

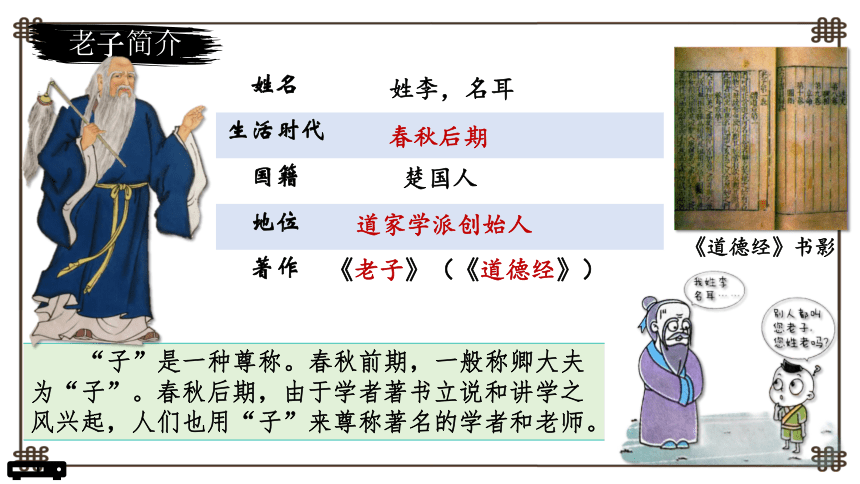

姓名

生活时代

国籍

地位

著作

姓李,名耳

道家学派创始人

春秋后期

楚国人

《老子》(《道德经》)

《道德经》书影

“子”是一种尊称。春秋前期,一般称卿大夫为“子”。春秋后期,由于学者著书立说和讲学之风兴起,人们也用“子”来尊称著名的学者和老师。

老子简介

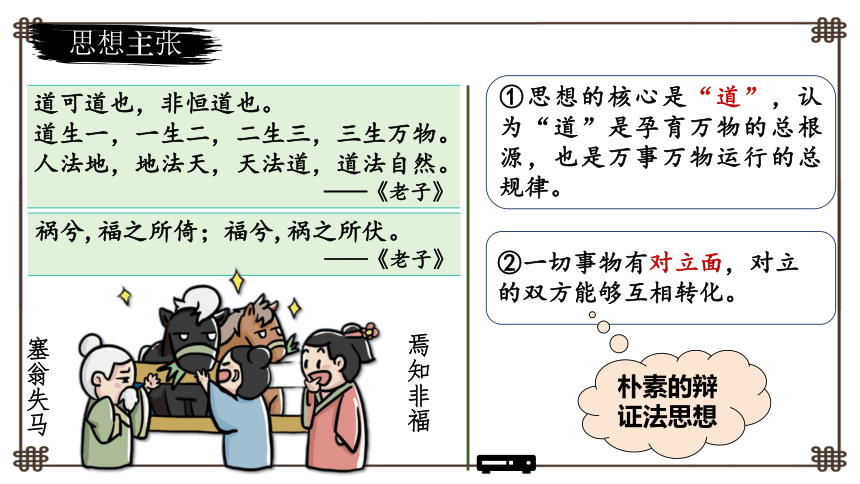

道可道也,非恒道也。

道生一,一生二,二生三,三生万物。

人法地,地法天,天法道,道法自然。

——《老子》

祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。

——《老子》

①思想的核心是“道”,认为“道”是孕育万物的总根源,也是万事万物运行的总规律。

②一切事物有对立面,对立的双方能够互相转化。

朴素的辩证法思想

塞翁失马

焉知非福

思想主张

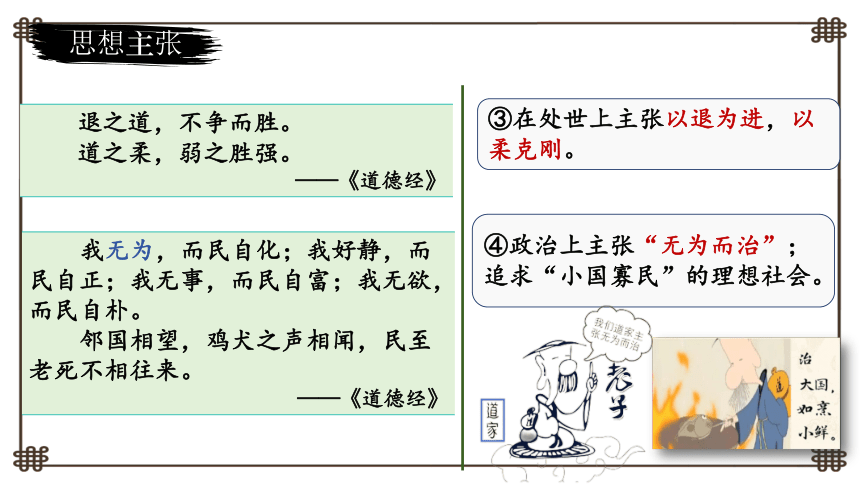

我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。

邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

——《道德经》

④政治上主张“无为而治”;追求“小国寡民”的理想社会。

退之道,不争而胜 。

道之柔,弱之胜强 。

——《道德经》

③在处世上主张以退为进,以柔克刚。

思想主张

孔子和儒家学说

贰

孔子

姓名

生活时代

国籍

地位

思想收录

姓李,名耳

儒家学派创始人、思想家、教育家

春秋后期

鲁国人

《论语》

孔子见老子画像拓片

孔子简介

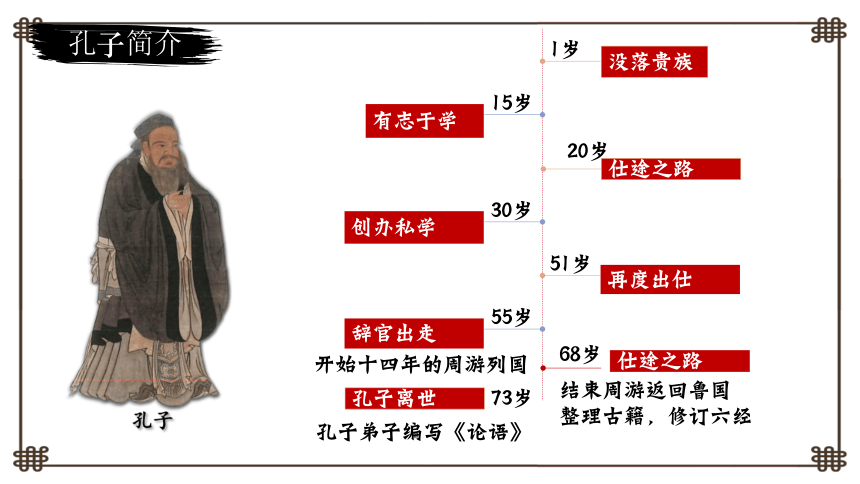

没落贵族

1岁

有志于学

15岁

仕途之路

创办私学

30岁

再度出仕

51岁

辞官出走

55岁

20岁

开始十四年的周游列国

仕途之路

68岁

结束周游返回鲁国

整理古籍,修订六经

73岁

孔子离世

孔子弟子编写《论语》

孔子简介

孔子

核心思想

何为“仁”?

樊迟问仁,子曰“爱人”

仲弓问仁,子曰“己所不欲,勿施于人”

子张问仁,子曰“恭、宽、信、敏、惠”

“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人”

所谓仁,就是自己要立足,也让别人立足;

自己要通达,也让别人通达。

“仁者爱人”仁:爱心,同理心

——处理人与人关系的最高行为准则和道德规范

——统治者应体恤民意,爱惜民力,社会就和谐。

“仁”

政治主张

材料:夫子曰:“小子识之:苛政猛于虎也。”

——《礼记·檀弓下》

材料:为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

——《论语·为政》

“为政以德”要求统治者爱惜民力、体察民意,体现出民本思想,有利于使民众心悦诚服,社会稳定,也有利于社会风化,弘扬正气。这些对今天提倡的以德治国、建设和谐社会有借鉴意义。

教育成就

杏坛

《孔子讲学图》

“学在官府”

“学术下移”

(1)兴办私学,主张有教无类

作用:打破了贵族垄断教育局面,促进教育在民间发展

三千弟子,

七十二贤

孔子部分弟子家庭情况 学生 孟懿子 南宫敬叔 端木赐 颜回 冉雍

家庭情况 鲁国贵族 鲁国贵族 富商 “居陋巷” “贱人之子”

(2)注重道德教育和文化知识教育,提出一系列教学原则和方法

以下材料反映了孔子怎样的教学方法?

子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”

冉有问:“闻斯行诸?”子曰:“闻斯行之。”

公西华曰:“由也问:‘闻斯行诸?’子曰:‘有父兄在。’求也问:‘闻斯行诸?’子曰:‘闻斯行之。’赤也惑,敢问。”子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”

——《论语·先进第十一》

因材施教

“温故而知新,可以为师矣。”

——《论语》

温故知新

“学而不思则罔,思而不学则殆。”

——《论语》

学思结合

教育成就

文化成就

(2)整理和修订重要典籍

“六经”:

《诗》《书》《礼》《乐》

《易》《春秋》

(1)《论语》

《论语》由孔子弟子及再传弟子整理,体现了孔子思想。

作用:对传承我国古典文化经典和学术思想做出巨大贡献。

(东汉)熹平石经:

东汉灵帝命人将儒家经典校正后,抄刻成石立于洛阳太学讲堂前,为最早的官方儒家经本。

(东汉)熹平石经残石

(1)创立的儒家学说成为封建社会的统治思想,对古代政治与文化发展有重要意义;

(2)孔子提出的道德规范(如:仁爱)对我国社会发展具有深远影响。

影响

百家争鸣

叁

“百家”泛指数量多,“百家争鸣”指春秋战国时期各学派在思想上、政治上观点不同,学派之间展开激烈的辩论,相互抨击,同时又相互影响,取长补短这一思想文化的繁荣局面。

百家争鸣含义

庄子

墨子

孟子

荀子

结合前面所学和所示材料,分析百家争鸣的历史背景。

①铁犁牛耕的推广,促进了封建经济的发展(经济)

②王室衰微,分封制瓦解,士阶层崛起(政治)

③私学兴起,为学术繁荣提供了阵地(思想)

经济、政治

文化

决定

反映

百家争鸣背景

学派 代表 主要思想 代表作

墨子

庄子

韩非

兼爱、非攻;尚贤、尚能;节俭、节用

顺应自然和民心,追求精神自由,人格独立

依法治国,树立君主权威,建立中央集权专制统治

《墨子》

《孟子》

《庄子》

《韩非子》

实行礼治,礼法并用,明确尊卑等级

荀子

孟子

《荀子》

实行仁政、提出民贵君轻。反对非正义战争

墨家

儒家

道家

法家

兵家

孙武

奠定了我国古代军事理论的基础

《孙子兵法》

代表人物

“百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——侯外庐《中国思想史纲》

对后世:为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

对当时:百家争鸣促进了思想和学术繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰。

影响

百家争鸣

老子

思想主张

著作

“无为而治”;

事物有对立面,对立面双方可以互相转化

孔子

政治思想

教育思想

地位和影响

百家争鸣

背景/原因

“仁”、为政以德

代表人物

及主张

《道德经》

创办私学,有教无类、因材施教

大思想家、大教育家、儒家学派创始人

儒家

孟子:仁政、民贵君轻

荀子:礼治

墨家 墨子:兼爱、非攻、尚贤、节俭

道家 庄子:顺应自然和民心、无为而治

法家 韩非子:以法治国、中央集权专制统治

影响

中国古代第一次思想文化发展的高峰

课堂小结

课后练习

肆

1.《道德经》记载:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。”下列与材料体现的思想一致的是( )

A.南辕北辙 B.祸福相依

C.唇亡齿寒 D.朝秦暮楚

B

2.老子:人法地,地法天,天法道,道法自然。贾思勰:顺天时,量地利,则用力少而成功多。二则皆强调( )

A.遵循自然规律 B.依法治国

C.注重道德教育 D.仁政治国

A

3.孔子曰:“仁者人也”。他认为应当关爱尊重他人。有同情心,还主张以爱人之心调解社会人际关系。这体现孔子的思想主张是( )

A.仁者爱人 B.因材施教

C.道之以政 D.有教无类

A

4.某同学把战国时期代表学派的思想列举为:“民为贵,社稷次之,君为轻”,“交相恶则乱”,“以法治国”,治国要顺应自然和民心,请将其“对号入座”( )

A.儒、墨、法、道 B.道、法、墨、儒

C.法、儒、道、墨 D.墨、儒、法、道

B

5.观察如图,践行了此教育理念的是( )

A.因材施教 B.有教无类

C.崇德尚贤 D.学思结合

B

6.“战国时期,文化知识不再为贵族阶层所垄断而流向民间,导致社会上出现了一个新兴的士人阶层。战国的士以掌握学术文化知识为主要身份标志,他们在社会上的活跃反过来又进一步推动了学术文化的繁荣。各种学说、学派并出,形成‘百家争鸣’的自由学术氛围。”以上材料说明了战国时期( )

A.各诸侯国的人民希望结束战乱

B.思想文化发展出现高峰的原因

C.各国变法,建立新的政治秩序

D.中原“诸夏”与周边民族的交融

B

7.《中国通史简明教程》写道:“就思想领域来说,当时学派之多,争论问题之广,道理之深刻,空气之活跃,都是空前绝后的……百家争鸣的出现,是和当时历史环境相联系的。”这表明百家争鸣( )

A.具有相同的政治诉求

B.反映了当时社会经济和阶级关系的发展变化

C.具有相似的思想内涵

D.为平民和地主阶级登上政治舞台奠定了基础

B

同学们下课了

百家争鸣

第七课

课件

时空观念

公元前

2070年

公元前

1600年

公元前

1046年

公元前

771年

公元前

476年

公元前

221年

公元前770年

夏朝

商朝

西周

东周

春秋

战国

奴隶社会建立

奴隶社会发展

奴隶社会鼎盛

春秋:奴隶社会走向瓦解

战国:封建社会逐渐形成

(1)了解老子的思想主张,知道孔子的思想主张和教育成就。(历史解释、史料实证)

(2)知道战国时期儒墨道法兵等诸子百家的代表人物及主要观点理解百家争鸣的意义。(历史解释、史料实证、唯物史观)

(3)学习诸子先贤们以天下为己任,关心国家发展和人类命运的崇高抱负和理想。(史料实证、家国情怀)

学习目标

导入新课

这是山东嘉祥的孔子见老子画像石拓片,展现了春秋晚期孔子拜访老子的情形。孔子和老子是著名的思想家,他们有哪些思想主张?春秋战国时期还有哪些重要的思想家?这个时期,我国古代思想文化又出现了什么新的气象?

孔子见老子画像拓片

目录

老子和《道德经》

孔子和儒家学说

百家争鸣

壹

贰

叁

老子和《道德经》

壹

姓名

生活时代

国籍

地位

著作

姓李,名耳

道家学派创始人

春秋后期

楚国人

《老子》(《道德经》)

《道德经》书影

“子”是一种尊称。春秋前期,一般称卿大夫为“子”。春秋后期,由于学者著书立说和讲学之风兴起,人们也用“子”来尊称著名的学者和老师。

老子简介

道可道也,非恒道也。

道生一,一生二,二生三,三生万物。

人法地,地法天,天法道,道法自然。

——《老子》

祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。

——《老子》

①思想的核心是“道”,认为“道”是孕育万物的总根源,也是万事万物运行的总规律。

②一切事物有对立面,对立的双方能够互相转化。

朴素的辩证法思想

塞翁失马

焉知非福

思想主张

我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。

邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

——《道德经》

④政治上主张“无为而治”;追求“小国寡民”的理想社会。

退之道,不争而胜 。

道之柔,弱之胜强 。

——《道德经》

③在处世上主张以退为进,以柔克刚。

思想主张

孔子和儒家学说

贰

孔子

姓名

生活时代

国籍

地位

思想收录

姓李,名耳

儒家学派创始人、思想家、教育家

春秋后期

鲁国人

《论语》

孔子见老子画像拓片

孔子简介

没落贵族

1岁

有志于学

15岁

仕途之路

创办私学

30岁

再度出仕

51岁

辞官出走

55岁

20岁

开始十四年的周游列国

仕途之路

68岁

结束周游返回鲁国

整理古籍,修订六经

73岁

孔子离世

孔子弟子编写《论语》

孔子简介

孔子

核心思想

何为“仁”?

樊迟问仁,子曰“爱人”

仲弓问仁,子曰“己所不欲,勿施于人”

子张问仁,子曰“恭、宽、信、敏、惠”

“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人”

所谓仁,就是自己要立足,也让别人立足;

自己要通达,也让别人通达。

“仁者爱人”仁:爱心,同理心

——处理人与人关系的最高行为准则和道德规范

——统治者应体恤民意,爱惜民力,社会就和谐。

“仁”

政治主张

材料:夫子曰:“小子识之:苛政猛于虎也。”

——《礼记·檀弓下》

材料:为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

——《论语·为政》

“为政以德”要求统治者爱惜民力、体察民意,体现出民本思想,有利于使民众心悦诚服,社会稳定,也有利于社会风化,弘扬正气。这些对今天提倡的以德治国、建设和谐社会有借鉴意义。

教育成就

杏坛

《孔子讲学图》

“学在官府”

“学术下移”

(1)兴办私学,主张有教无类

作用:打破了贵族垄断教育局面,促进教育在民间发展

三千弟子,

七十二贤

孔子部分弟子家庭情况 学生 孟懿子 南宫敬叔 端木赐 颜回 冉雍

家庭情况 鲁国贵族 鲁国贵族 富商 “居陋巷” “贱人之子”

(2)注重道德教育和文化知识教育,提出一系列教学原则和方法

以下材料反映了孔子怎样的教学方法?

子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”

冉有问:“闻斯行诸?”子曰:“闻斯行之。”

公西华曰:“由也问:‘闻斯行诸?’子曰:‘有父兄在。’求也问:‘闻斯行诸?’子曰:‘闻斯行之。’赤也惑,敢问。”子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”

——《论语·先进第十一》

因材施教

“温故而知新,可以为师矣。”

——《论语》

温故知新

“学而不思则罔,思而不学则殆。”

——《论语》

学思结合

教育成就

文化成就

(2)整理和修订重要典籍

“六经”:

《诗》《书》《礼》《乐》

《易》《春秋》

(1)《论语》

《论语》由孔子弟子及再传弟子整理,体现了孔子思想。

作用:对传承我国古典文化经典和学术思想做出巨大贡献。

(东汉)熹平石经:

东汉灵帝命人将儒家经典校正后,抄刻成石立于洛阳太学讲堂前,为最早的官方儒家经本。

(东汉)熹平石经残石

(1)创立的儒家学说成为封建社会的统治思想,对古代政治与文化发展有重要意义;

(2)孔子提出的道德规范(如:仁爱)对我国社会发展具有深远影响。

影响

百家争鸣

叁

“百家”泛指数量多,“百家争鸣”指春秋战国时期各学派在思想上、政治上观点不同,学派之间展开激烈的辩论,相互抨击,同时又相互影响,取长补短这一思想文化的繁荣局面。

百家争鸣含义

庄子

墨子

孟子

荀子

结合前面所学和所示材料,分析百家争鸣的历史背景。

①铁犁牛耕的推广,促进了封建经济的发展(经济)

②王室衰微,分封制瓦解,士阶层崛起(政治)

③私学兴起,为学术繁荣提供了阵地(思想)

经济、政治

文化

决定

反映

百家争鸣背景

学派 代表 主要思想 代表作

墨子

庄子

韩非

兼爱、非攻;尚贤、尚能;节俭、节用

顺应自然和民心,追求精神自由,人格独立

依法治国,树立君主权威,建立中央集权专制统治

《墨子》

《孟子》

《庄子》

《韩非子》

实行礼治,礼法并用,明确尊卑等级

荀子

孟子

《荀子》

实行仁政、提出民贵君轻。反对非正义战争

墨家

儒家

道家

法家

兵家

孙武

奠定了我国古代军事理论的基础

《孙子兵法》

代表人物

“百家争鸣”的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——侯外庐《中国思想史纲》

对后世:为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

对当时:百家争鸣促进了思想和学术繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰。

影响

百家争鸣

老子

思想主张

著作

“无为而治”;

事物有对立面,对立面双方可以互相转化

孔子

政治思想

教育思想

地位和影响

百家争鸣

背景/原因

“仁”、为政以德

代表人物

及主张

《道德经》

创办私学,有教无类、因材施教

大思想家、大教育家、儒家学派创始人

儒家

孟子:仁政、民贵君轻

荀子:礼治

墨家 墨子:兼爱、非攻、尚贤、节俭

道家 庄子:顺应自然和民心、无为而治

法家 韩非子:以法治国、中央集权专制统治

影响

中国古代第一次思想文化发展的高峰

课堂小结

课后练习

肆

1.《道德经》记载:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。”下列与材料体现的思想一致的是( )

A.南辕北辙 B.祸福相依

C.唇亡齿寒 D.朝秦暮楚

B

2.老子:人法地,地法天,天法道,道法自然。贾思勰:顺天时,量地利,则用力少而成功多。二则皆强调( )

A.遵循自然规律 B.依法治国

C.注重道德教育 D.仁政治国

A

3.孔子曰:“仁者人也”。他认为应当关爱尊重他人。有同情心,还主张以爱人之心调解社会人际关系。这体现孔子的思想主张是( )

A.仁者爱人 B.因材施教

C.道之以政 D.有教无类

A

4.某同学把战国时期代表学派的思想列举为:“民为贵,社稷次之,君为轻”,“交相恶则乱”,“以法治国”,治国要顺应自然和民心,请将其“对号入座”( )

A.儒、墨、法、道 B.道、法、墨、儒

C.法、儒、道、墨 D.墨、儒、法、道

B

5.观察如图,践行了此教育理念的是( )

A.因材施教 B.有教无类

C.崇德尚贤 D.学思结合

B

6.“战国时期,文化知识不再为贵族阶层所垄断而流向民间,导致社会上出现了一个新兴的士人阶层。战国的士以掌握学术文化知识为主要身份标志,他们在社会上的活跃反过来又进一步推动了学术文化的繁荣。各种学说、学派并出,形成‘百家争鸣’的自由学术氛围。”以上材料说明了战国时期( )

A.各诸侯国的人民希望结束战乱

B.思想文化发展出现高峰的原因

C.各国变法,建立新的政治秩序

D.中原“诸夏”与周边民族的交融

B

7.《中国通史简明教程》写道:“就思想领域来说,当时学派之多,争论问题之广,道理之深刻,空气之活跃,都是空前绝后的……百家争鸣的出现,是和当时历史环境相联系的。”这表明百家争鸣( )

A.具有相同的政治诉求

B.反映了当时社会经济和阶级关系的发展变化

C.具有相似的思想内涵

D.为平民和地主阶级登上政治舞台奠定了基础

B

同学们下课了

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史