第1章 有机化学的发展及研究思路 课件 (共25张PPT) 2024-2025学年高二化学苏教版(2019)选择性必修3

文档属性

| 名称 | 第1章 有机化学的发展及研究思路 课件 (共25张PPT) 2024-2025学年高二化学苏教版(2019)选择性必修3 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-03-30 23:20:34 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

专题复习

一、有机化学的发展

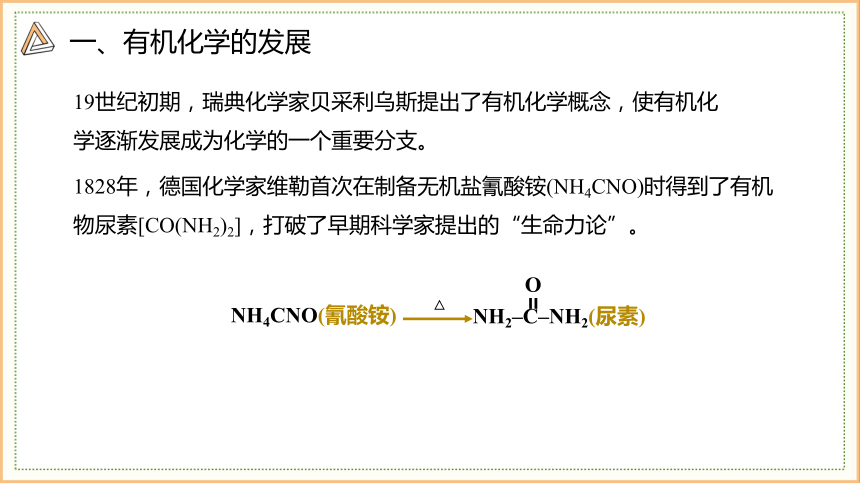

1828年,德国化学家维勒首次在制备无机盐氰酸铵(NH4CNO)时得到了有机物尿素[CO(NH2)2],打破了早期科学家提出的“生命力论”。

19世纪初期,瑞典化学家贝采利乌斯提出了有机化学概念,使有机化学逐渐发展成为化学的一个重要分支。

NH4CNO(氰酸铵)

NH2–C–NH2(尿素)

O

△

现代有机化学的发展

(1)由于生活和生产的需要,人们学会了合成、分离和提纯有机物。迄今为止,人类发现和合成的有机化合物已超过1亿种。从1995年开始,每年新发现和新合成的有机化合物超过100万种。

(2)有机化学已经与其他学科融合形成了分子生物学、药物化学、材料科学及环境科学等多个新兴学科。

(3)世界上第一次人工合成的蛋白质是结晶牛胰岛素,它是由中国科学家于1965年合成的。

一、有机化学的发展

二、有机化合物在生产生活中的应用

三、有机化合物的分离、提纯

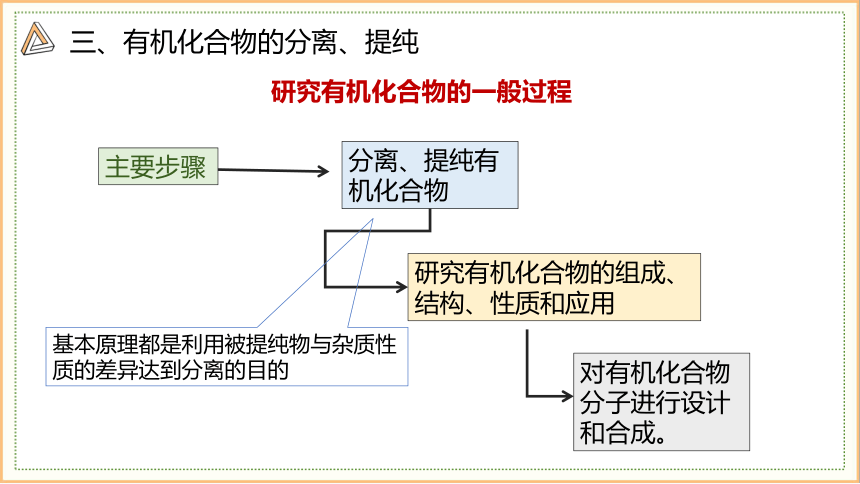

主要步骤

分离、提纯有机化合物

研究有机化合物的一般过程

研究有机化合物的组成、结构、性质和应用

对有机化合物分子进行设计和合成。

基本原理都是利用被提纯物与杂质性质的差异达到分离的目的

物理方法:

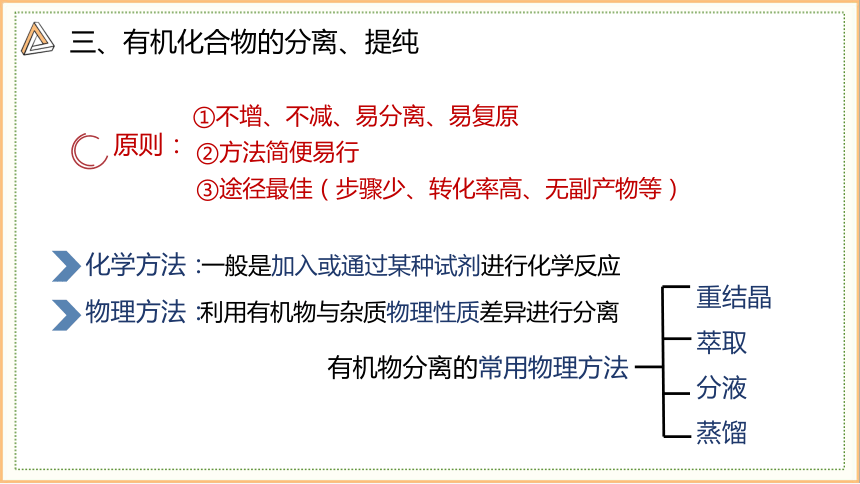

化学方法:

一般是加入或通过某种试剂进行化学反应

利用有机物与杂质物理性质差异进行分离

原则:

①不增、不减、易分离、易复原

②方法简便易行

③途径最佳(步骤少、转化率高、无副产物等)

有机物分离的常用物理方法

重结晶

萃取

分液

蒸馏

三、有机化合物的分离、提纯

三、有机化合物的分离、提纯

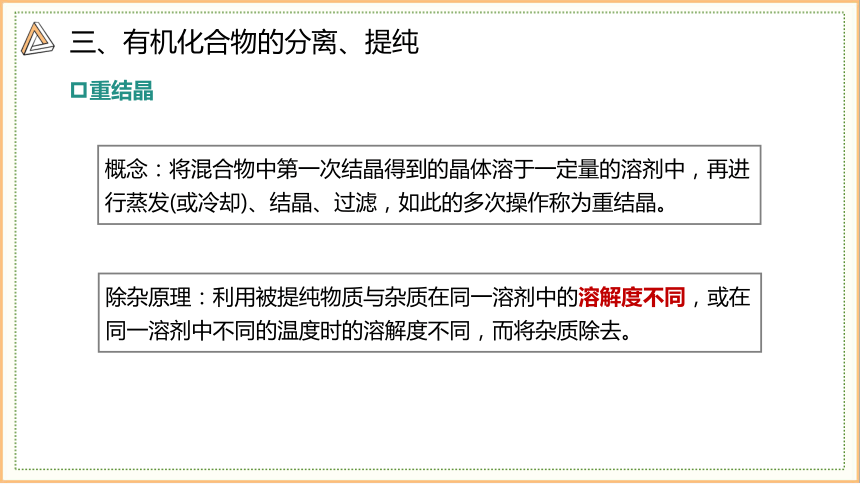

重结晶

概念:将混合物中第一次结晶得到的晶体溶于一定量的溶剂中,再进行蒸发(或冷却)、结晶、过滤,如此的多次操作称为重结晶。

除杂原理:利用被提纯物质与杂质在同一溶剂中的溶解度不同,或在同一溶剂中不同的温度时的溶解度不同,而将杂质除去。

三、有机化合物的分离、提纯

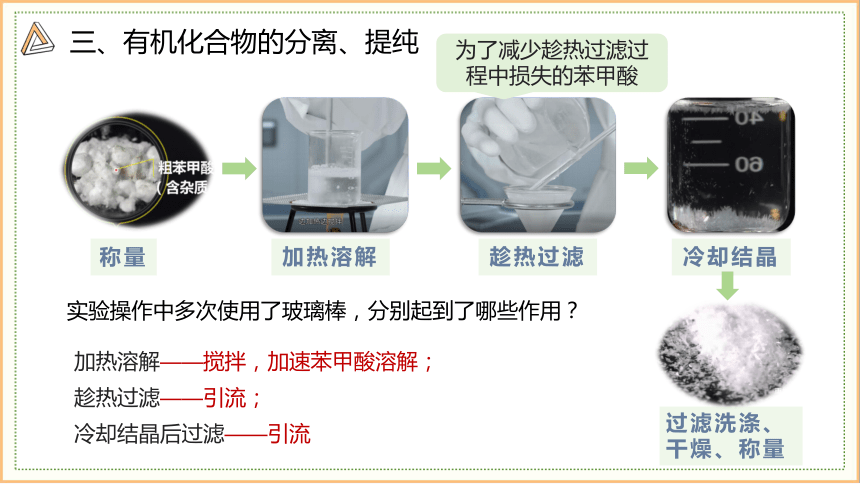

称量

加热溶解

趁热过滤

冷却结晶

过滤洗涤、

干燥、称量

为了减少趁热过滤过程中损失的苯甲酸

实验操作中多次使用了玻璃棒,分别起到了哪些作用?

加热溶解——搅拌,加速苯甲酸溶解;

趁热过滤——引流;

冷却结晶后过滤——引流

三、有机化合物的分离、提纯

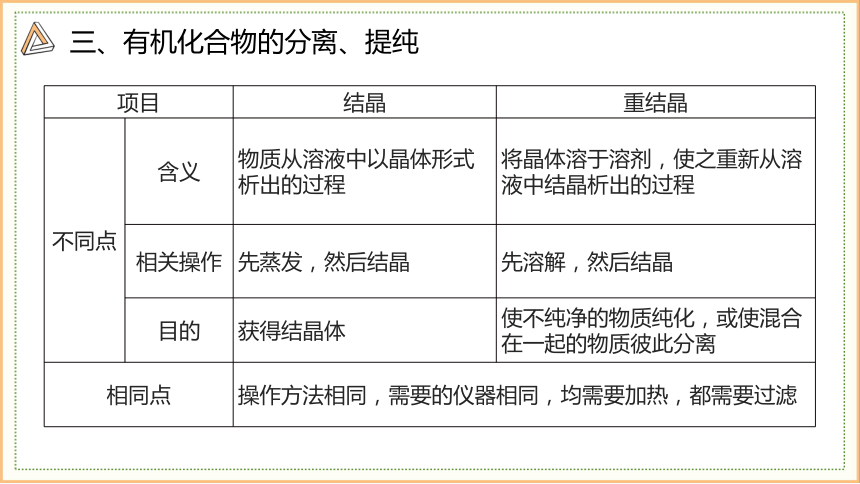

项目 结晶 重结晶

不同点 含义 物质从溶液中以晶体形式析出的过程 将晶体溶于溶剂,使之重新从溶液中结晶析出的过程

相关操作 先蒸发,然后结晶 先溶解,然后结晶

目的 获得结晶体 使不纯净的物质纯化,或使混合在一起的物质彼此分离

相同点 操作方法相同,需要的仪器相同,均需要加热,都需要过滤 三、有机化合物的分离、提纯

萃取 分液

萃取剂的选择条件

c. 溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中的大得多

a. 萃取剂和原溶剂互不相溶

利用有机物在两种互不相溶且密度不同的溶剂中的溶解性不同,将有机物从一种溶剂转移到另一种溶剂中。

原理:

b. 萃取剂和原溶剂、溶质均不发生化学反应

液-液萃取:

固-液萃取:

用有机溶剂从固体物质中溶解出有机物的过程。

01

02

三、有机化合物的分离、提纯

蒸馏

适用范围

有机物热稳定性较高, 与杂质的沸点相差较大

原理

利用沸点差异

蒸馏装置

(一般相差30℃以上)

1

2

3

注意事项

a.加热时应垫石棉网

b.烧瓶中放少量沸石或碎瓷片(防止暴沸)

c.烧瓶中所盛放液体不能超过2/3

d.温度计水银球的部位(蒸馏烧瓶支管处)

e.进出水方向(下进上出)

f.用锥形瓶收集馏分

4

三、有机化合物的分离、提纯

根据物质在不同溶剂中溶解度的差异,用萃取的方法把溶质从溶解度小的溶剂中转移到溶解度较大的溶剂中。

根据物质的溶解度差异,可选用结晶、过滤的方法将混合物分离。

根据物质的沸点差异,可选用蒸馏的方法将互溶性液体混合物分离。

根据混合物中各组分的性质不同,可采用加热、调节pH、

加适当的试剂等方法,使某种成分转化,再用物理方法分离而除去。

三、有机化合物的分离、提纯

四、有机化合物组成的研究

又称为最简式,指有机化合物中所含各元素原子个数的最简整数比。

实验式

定性分析有机物的组成元素

01

定量分析有机物中各元素的质量分数

02

分子式=(最简式)n

有机物

燃烧

CO2

H2O

检验产物

有机物

元素组成

定性分析

如:完全燃烧后,C生成 、H生成 、

S生成 、N生成 。

CO2

H2O

SO2

N2

(不能确定O元素是否存在)

燃烧法

四、有机化合物组成的研究

定性分析

钠融法

可定性分析有机物中是否存在氮、氯、溴、硫等元素。

溴→溴化钠

硫→硫化钠

氯→氯化钠

氮→氰化钠

有机样品与金属钠混合熔融

四、有机化合物组成的研究

定性分析

铜丝燃烧法

将一根纯铜丝加热至红热,蘸上试样,放在火焰上灼烧,若存在卤素,火焰则为绿色。

可定性分析有机物中是否存在卤素。

四、有机化合物组成的研究

四、有机化合物组成的研究

定量分析

有机物中各元素的质量分数(李比希定量分析)

先用红热的CuO作氧化剂,将仅含C、H、O元素的有机物氧化,然后分别用高氯酸镁和烧碱石棉剂吸收生成的H2O和CO2。

根据吸收前后的质量变化即可算出反应生成的H2O和CO2的质量,从而确定有机物中C和H的质量,剩余则为O的质量。

最后计算确定有机物分子中各元素的质量分数,求出有机化合物的最简式(实验式)。

李比希定量分析法中的高氯酸镁可用浓H2SO4或无水CaCl2替代;烧碱石棉剂可用碱石灰或NaOH溶液替代。

仪器分析法

元素分析仪的工作原理是在不断通入氧气流的条件下,把样品加热到950~1 200 ℃,使之充分燃烧,再对燃烧产物进行自动分析。

四、有机化合物组成的研究

五、有机化合物结构的研究

1.核磁共振氢谱(H—NMR)

①用途:

②原理:

处在不同化学环境中的氢原子在谱图上出现的位置不同,而且吸收峰的面积与氢原子数成正比。

测定有机物分子中氢原子的种类和数目比

注意:不能确定H原子的总数

氢原子类型=吸收峰数目

不同氢原子的个数之比=峰面积之比

③等量关系:

2.红外光谱

①用途:

初步判断有机物中官能团和化学键的类型

②原理:

不同的官能团或化学键吸收频率不同,在红外光谱图中处于不同的位置。有几种化学键,就有几个振动吸收。

(碳碳单键的振动吸收可省去)

五、有机化合物结构的研究

五、有机化合物结构的研究

3.质谱法

待测样

品分子

高能电子流轰击

按质荷比记录

质谱图

分子离子等

测定有机化合物的相对分子质量

反应机理又称反应历程,指反应物转变为生成物所经历的过程。

六、有机化学反应的研究

01

六、有机化学反应的研究

同位素示踪法

02

将反应物中某元素的原子替换为该元素的同位素原子,反应后再检验该同位素原子所在的生成物,从而确定化学反应机理的一种方法。

六、有机化学反应的研究

乙烯和HBr加成反应的研究

03

利用质谱仪可以检测出反应过程中产生的中间体——乙烯碳正离子 ,推断该反应为离子型反应。

专题复习

一、有机化学的发展

1828年,德国化学家维勒首次在制备无机盐氰酸铵(NH4CNO)时得到了有机物尿素[CO(NH2)2],打破了早期科学家提出的“生命力论”。

19世纪初期,瑞典化学家贝采利乌斯提出了有机化学概念,使有机化学逐渐发展成为化学的一个重要分支。

NH4CNO(氰酸铵)

NH2–C–NH2(尿素)

O

△

现代有机化学的发展

(1)由于生活和生产的需要,人们学会了合成、分离和提纯有机物。迄今为止,人类发现和合成的有机化合物已超过1亿种。从1995年开始,每年新发现和新合成的有机化合物超过100万种。

(2)有机化学已经与其他学科融合形成了分子生物学、药物化学、材料科学及环境科学等多个新兴学科。

(3)世界上第一次人工合成的蛋白质是结晶牛胰岛素,它是由中国科学家于1965年合成的。

一、有机化学的发展

二、有机化合物在生产生活中的应用

三、有机化合物的分离、提纯

主要步骤

分离、提纯有机化合物

研究有机化合物的一般过程

研究有机化合物的组成、结构、性质和应用

对有机化合物分子进行设计和合成。

基本原理都是利用被提纯物与杂质性质的差异达到分离的目的

物理方法:

化学方法:

一般是加入或通过某种试剂进行化学反应

利用有机物与杂质物理性质差异进行分离

原则:

①不增、不减、易分离、易复原

②方法简便易行

③途径最佳(步骤少、转化率高、无副产物等)

有机物分离的常用物理方法

重结晶

萃取

分液

蒸馏

三、有机化合物的分离、提纯

三、有机化合物的分离、提纯

重结晶

概念:将混合物中第一次结晶得到的晶体溶于一定量的溶剂中,再进行蒸发(或冷却)、结晶、过滤,如此的多次操作称为重结晶。

除杂原理:利用被提纯物质与杂质在同一溶剂中的溶解度不同,或在同一溶剂中不同的温度时的溶解度不同,而将杂质除去。

三、有机化合物的分离、提纯

称量

加热溶解

趁热过滤

冷却结晶

过滤洗涤、

干燥、称量

为了减少趁热过滤过程中损失的苯甲酸

实验操作中多次使用了玻璃棒,分别起到了哪些作用?

加热溶解——搅拌,加速苯甲酸溶解;

趁热过滤——引流;

冷却结晶后过滤——引流

三、有机化合物的分离、提纯

项目 结晶 重结晶

不同点 含义 物质从溶液中以晶体形式析出的过程 将晶体溶于溶剂,使之重新从溶液中结晶析出的过程

相关操作 先蒸发,然后结晶 先溶解,然后结晶

目的 获得结晶体 使不纯净的物质纯化,或使混合在一起的物质彼此分离

相同点 操作方法相同,需要的仪器相同,均需要加热,都需要过滤 三、有机化合物的分离、提纯

萃取 分液

萃取剂的选择条件

c. 溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中的大得多

a. 萃取剂和原溶剂互不相溶

利用有机物在两种互不相溶且密度不同的溶剂中的溶解性不同,将有机物从一种溶剂转移到另一种溶剂中。

原理:

b. 萃取剂和原溶剂、溶质均不发生化学反应

液-液萃取:

固-液萃取:

用有机溶剂从固体物质中溶解出有机物的过程。

01

02

三、有机化合物的分离、提纯

蒸馏

适用范围

有机物热稳定性较高, 与杂质的沸点相差较大

原理

利用沸点差异

蒸馏装置

(一般相差30℃以上)

1

2

3

注意事项

a.加热时应垫石棉网

b.烧瓶中放少量沸石或碎瓷片(防止暴沸)

c.烧瓶中所盛放液体不能超过2/3

d.温度计水银球的部位(蒸馏烧瓶支管处)

e.进出水方向(下进上出)

f.用锥形瓶收集馏分

4

三、有机化合物的分离、提纯

根据物质在不同溶剂中溶解度的差异,用萃取的方法把溶质从溶解度小的溶剂中转移到溶解度较大的溶剂中。

根据物质的溶解度差异,可选用结晶、过滤的方法将混合物分离。

根据物质的沸点差异,可选用蒸馏的方法将互溶性液体混合物分离。

根据混合物中各组分的性质不同,可采用加热、调节pH、

加适当的试剂等方法,使某种成分转化,再用物理方法分离而除去。

三、有机化合物的分离、提纯

四、有机化合物组成的研究

又称为最简式,指有机化合物中所含各元素原子个数的最简整数比。

实验式

定性分析有机物的组成元素

01

定量分析有机物中各元素的质量分数

02

分子式=(最简式)n

有机物

燃烧

CO2

H2O

检验产物

有机物

元素组成

定性分析

如:完全燃烧后,C生成 、H生成 、

S生成 、N生成 。

CO2

H2O

SO2

N2

(不能确定O元素是否存在)

燃烧法

四、有机化合物组成的研究

定性分析

钠融法

可定性分析有机物中是否存在氮、氯、溴、硫等元素。

溴→溴化钠

硫→硫化钠

氯→氯化钠

氮→氰化钠

有机样品与金属钠混合熔融

四、有机化合物组成的研究

定性分析

铜丝燃烧法

将一根纯铜丝加热至红热,蘸上试样,放在火焰上灼烧,若存在卤素,火焰则为绿色。

可定性分析有机物中是否存在卤素。

四、有机化合物组成的研究

四、有机化合物组成的研究

定量分析

有机物中各元素的质量分数(李比希定量分析)

先用红热的CuO作氧化剂,将仅含C、H、O元素的有机物氧化,然后分别用高氯酸镁和烧碱石棉剂吸收生成的H2O和CO2。

根据吸收前后的质量变化即可算出反应生成的H2O和CO2的质量,从而确定有机物中C和H的质量,剩余则为O的质量。

最后计算确定有机物分子中各元素的质量分数,求出有机化合物的最简式(实验式)。

李比希定量分析法中的高氯酸镁可用浓H2SO4或无水CaCl2替代;烧碱石棉剂可用碱石灰或NaOH溶液替代。

仪器分析法

元素分析仪的工作原理是在不断通入氧气流的条件下,把样品加热到950~1 200 ℃,使之充分燃烧,再对燃烧产物进行自动分析。

四、有机化合物组成的研究

五、有机化合物结构的研究

1.核磁共振氢谱(H—NMR)

①用途:

②原理:

处在不同化学环境中的氢原子在谱图上出现的位置不同,而且吸收峰的面积与氢原子数成正比。

测定有机物分子中氢原子的种类和数目比

注意:不能确定H原子的总数

氢原子类型=吸收峰数目

不同氢原子的个数之比=峰面积之比

③等量关系:

2.红外光谱

①用途:

初步判断有机物中官能团和化学键的类型

②原理:

不同的官能团或化学键吸收频率不同,在红外光谱图中处于不同的位置。有几种化学键,就有几个振动吸收。

(碳碳单键的振动吸收可省去)

五、有机化合物结构的研究

五、有机化合物结构的研究

3.质谱法

待测样

品分子

高能电子流轰击

按质荷比记录

质谱图

分子离子等

测定有机化合物的相对分子质量

反应机理又称反应历程,指反应物转变为生成物所经历的过程。

六、有机化学反应的研究

01

六、有机化学反应的研究

同位素示踪法

02

将反应物中某元素的原子替换为该元素的同位素原子,反应后再检验该同位素原子所在的生成物,从而确定化学反应机理的一种方法。

六、有机化学反应的研究

乙烯和HBr加成反应的研究

03

利用质谱仪可以检测出反应过程中产生的中间体——乙烯碳正离子 ,推断该反应为离子型反应。