2025年高考历史百题挑选过关练-食物生产与社会生活(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考历史百题挑选过关练-食物生产与社会生活(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考历史百题挑选过关练-食物生产与社会生活

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.下列图片分别为古代不同地区的食物生产和社会生活的情景,图片反映了()

A. 人类在旧石器时代的生产和生活状况 B. 古代不同地区文明之间的相互影响

C. 古代不同地区生产力水平的发展状况 D. 人类由食物生产者变成食物采集者

2.19世纪70—80年代,美国商人斯威夫特创办了肉类加工厂,把屠宰和包装分成几道独立工序,利用传送带进行流水作业,并雇佣工程师设计冷冻车厢,以便长途运输鲜肉,他还陆续开办工厂,利用肉类加工厂的下脚料生产肥料、肥皂和甘油等。斯威夫特的经营模式()

①体现了产业分工不断细化 ②得益于铁路交通业的发展

③成为近代机械生产的开端 ④为农业现代化提供了范本

A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ①④

3.农牧业的产生提供了稳定的食物来源,要求更细密的社会分工,这促进了生产力进一步发展,进而出现剩余产品、社会分化和阶级。为了控制生产资料和剩余产品,国家开始产生。材料旨在说明()

A. 人类文明产生具有曲折性和长期性 B. 农牧业是古代最重要的生产部门

C. 阶级和国家出现是文明产生的标志 D. 生产力的发展是文明产生的根源

4.美国学者布雷伍德指出:因为人类学会了生产食物——而不是采集、狩猎或收集食物——把食物贮藏在粮仓和牲圈了,他们不得不而且也有能力大批地定居下来。人类的能量一旦解放出来并且投入到许多新的工作中去,随之而来的就是专门的非农业的工艺的发展。因而,像诸如基本机械原理的发现,纺织、犁耕、轮作制陶以及冶金术的许多发明的迅速出现,就绝非偶然。作者重在说明()

A. 农业的出现为人类提供了稳定的食物来源 B. 农业的出现促进了生活和生产方式的变化

C. 农业的出现是人类进入文明时代重要标志 D. 农业的出现导致了社会生产关系重大变化

5.某校研究性学习小组在“经济与社会生活”主题系列展中收集了以下资料,最适合作为本次研究子主题的是

A. 农业生产中耕牛的使用 B. 不同地区对动物的驯养

C. 古代文明间的交流互鉴 D. 中外庄园式劳作的发展

6.有学者认为,在中国的“石器时代”和“青铜时代”之间应增加“玉石时代”,这是中国历史特有的一个时期。这一时期的文化遗存中首领“惟玉为葬”“以玉为礼”,各不同区域文明中都有大量玉器出土,较为复杂的玉器组合只出现于大型石棺墓内。由此可见,“玉石时代”中华文明的特征是()

A. 从事渔猎采集,过着原始群居迁徙生活 B. 阶级分化明显,具备了国家的初始形态

C. 地域分布广泛,奠定多元一体政治格局 D. 崇尚敬天保民,逐渐产生华夏认同观念

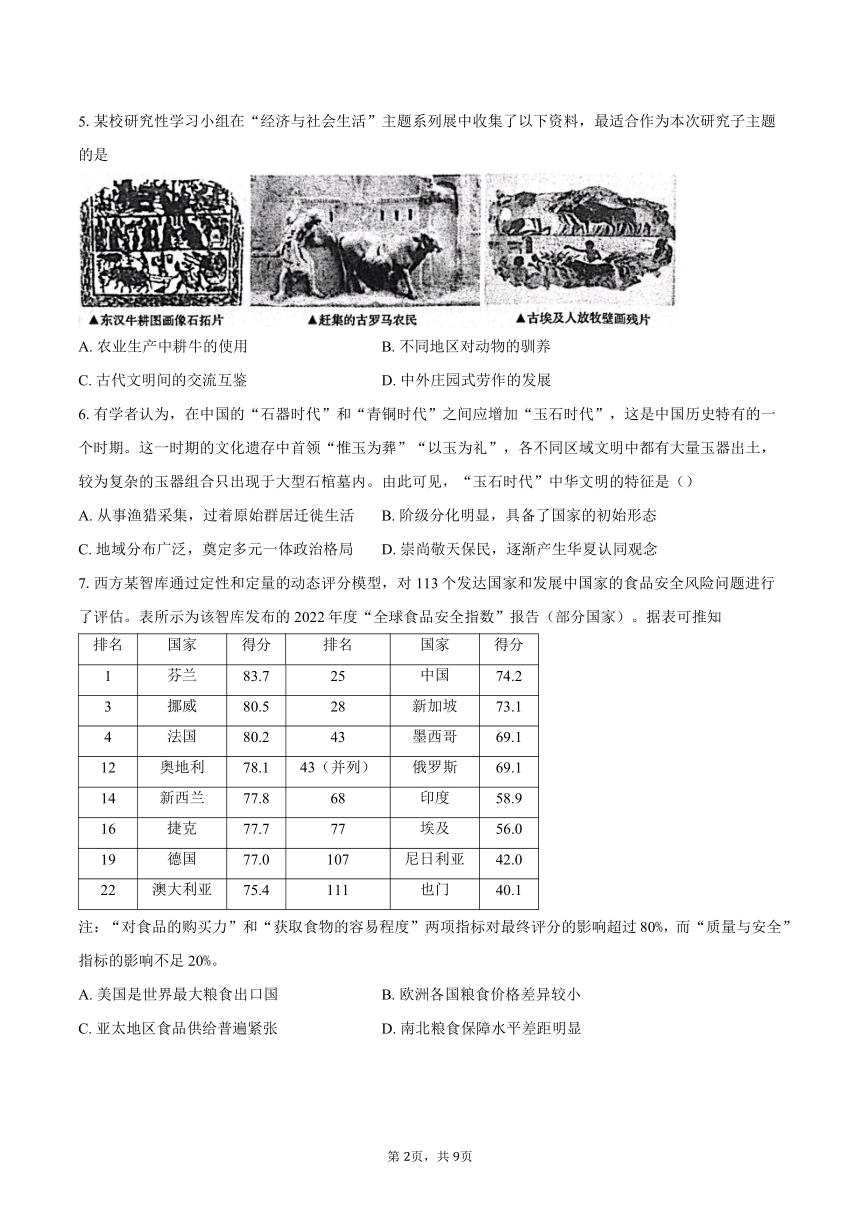

7.西方某智库通过定性和定量的动态评分模型,对113个发达国家和发展中国家的食品安全风险问题进行了评估。表所示为该智库发布的2022年度“全球食品安全指数”报告(部分国家)。据表可推知

排名 国家 得分 排名 国家 得分

1 芬兰 83.7 25 中国 74.2

3 挪威 80.5 28 新加坡 73.1

4 法国 80.2 43 墨西哥 69.1

12 奥地利 78.1 43(并列) 俄罗斯 69.1

14 新西兰 77.8 68 印度 58.9

16 捷克 77.7 77 埃及 56.0

19 德国 77.0 107 尼日利亚 42.0

22 澳大利亚 75.4 111 也门 40.1

注:“对食品的购买力”和“获取食物的容易程度”两项指标对最终评分的影响超过 80%,而“质量与安全”指标的影响不足20%。

A. 美国是世界最大粮食出口国 B. 欧洲各国粮食价格差异较小

C. 亚太地区食品供给普遍紧张 D. 南北粮食保障水平差距明显

8.在美索不达米亚东北部的莫耶,从公元前7000年地层处,考古学家发现了新石器时代的遗址,从其中出土了石制锄头、人工种植的大麦、小麦和各种豆荚,还有驯化的山羊和绵羊的骨头;从同一地层还出土了大量野驴和瞪羚的骨头及蜗牛、橡树子、阿月浑子等采集物。这些考古发现反映了两河流域()

A. 产生世界最早的农业 B. 人们出现定居的生活

C. 农业生产模式的调整 D. 处于文明的起源时代

9.恰塔尔·休于遗址位于今土耳其境内,由上千座规格相近、结构相似的房屋群落构成,遗址中发现了大量箭镞、矛头、镰刀等工具及小麦、大麦、豌豆等作物种子,还发现大量女性雕像。这说明当时

A. 男性占据社会主导地位 B. 出现了明显的阶级分化

C. 已经开始农业定居生活 D. 形成了早期的城邦国家

10.西方学者曾提出以城市、文字和冶金技术作为进入文明社会的判断标准。我国考古学界结合诸多研究成果,提出新标准:“一是生产发展,人口增加,出现城市;二是社会分工,阶层分化,出现阶级;三是权力不断加强,出现王权和国家。”此标准

①沿用了西方进入文明社会的判断标准

②完全否定了西方学者传统的判断标准

③为中华文明探源研究奠定了理论基础

④为世界文明起源研究作出原创性贡献

A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ③④

11.辣椒原产于美洲,自传入中国后,经历了观赏植物—药用作物—调味品的“形象变迁史”。在门口悬挂红辣椒成为一些地方年俗的重要组成部分,人们将其视为新的一年生活红红火火、庄稼大获丰收的象征。辣椒融入中国人的生活主要得益于( )

A. 中国传统风俗的宽厚包容 B. 新航路的开辟与西学东渐

C. 中华传统医药理论的进步 D. 物种交流与文化心理传承

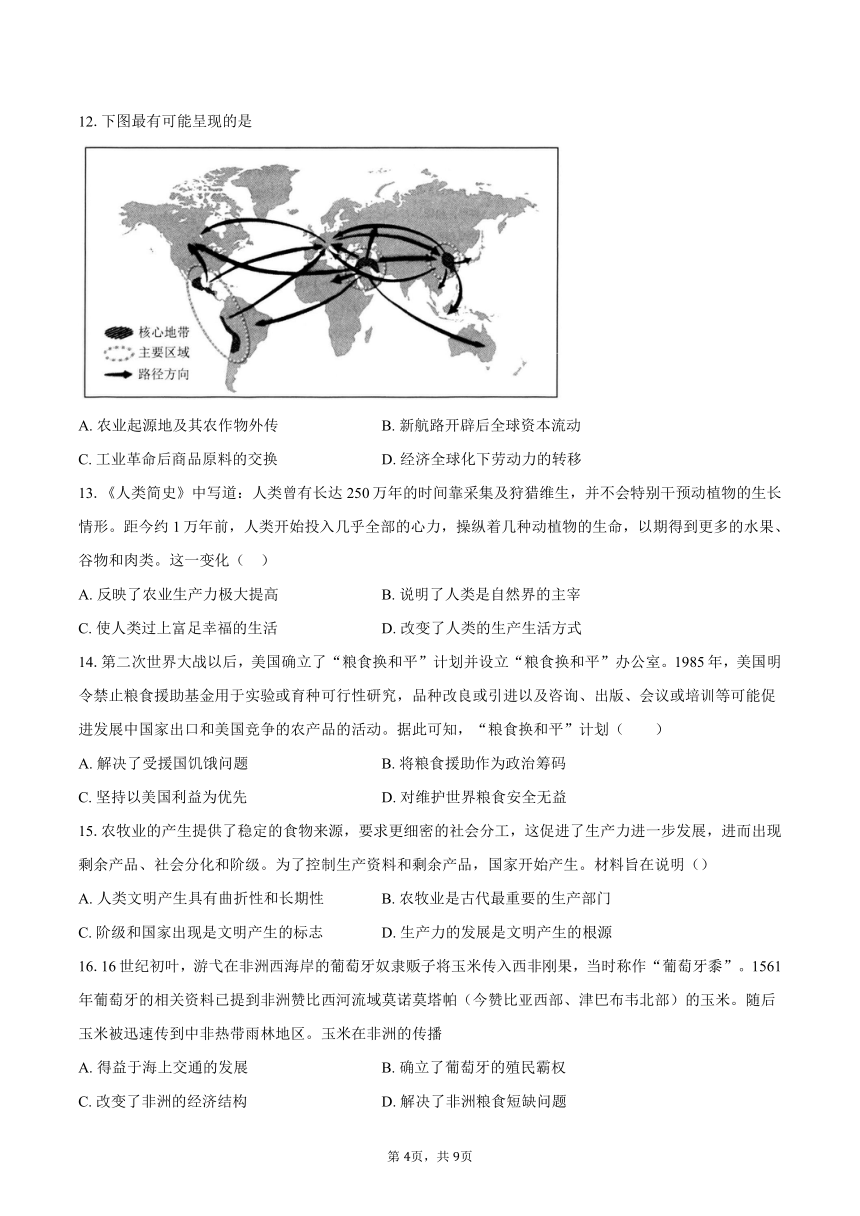

12.下图最有可能呈现的是

A. 农业起源地及其农作物外传 B. 新航路开辟后全球资本流动

C. 工业革命后商品原料的交换 D. 经济全球化下劳动力的转移

13.《人类简史》中写道:人类曾有长达250万年的时间靠采集及狩猎维生,并不会特别干预动植物的生长情形。距今约1万年前,人类开始投入几乎全部的心力,操纵着几种动植物的生命,以期得到更多的水果、谷物和肉类。这一变化( )

A. 反映了农业生产力极大提高 B. 说明了人类是自然界的主宰

C. 使人类过上富足幸福的生活 D. 改变了人类的生产生活方式

14.第二次世界大战以后,美国确立了“粮食换和平”计划并设立“粮食换和平”办公室。1985年,美国明令禁止粮食援助基金用于实验或育种可行性研究,品种改良或引进以及咨询、出版、会议或培训等可能促进发展中国家出口和美国竞争的农产品的活动。据此可知,“粮食换和平”计划( )

A. 解决了受援国饥饿问题 B. 将粮食援助作为政治筹码

C. 坚持以美国利益为优先 D. 对维护世界粮食安全无益

15.农牧业的产生提供了稳定的食物来源,要求更细密的社会分工,这促进了生产力进一步发展,进而出现剩余产品、社会分化和阶级。为了控制生产资料和剩余产品,国家开始产生。材料旨在说明()

A. 人类文明产生具有曲折性和长期性 B. 农牧业是古代最重要的生产部门

C. 阶级和国家出现是文明产生的标志 D. 生产力的发展是文明产生的根源

16.16世纪初叶,游弋在非洲西海岸的葡萄牙奴隶贩子将玉米传入西非刚果,当时称作“葡萄牙黍”。1561年葡萄牙的相关资料已提到非洲赞比西河流域莫诺莫塔帕(今赞比亚西部、津巴布韦北部)的玉米。随后玉米被迅速传到中非热带雨林地区。玉米在非洲的传播

A. 得益于海上交通的发展 B. 确立了葡萄牙的殖民霸权

C. 改变了非洲的经济结构 D. 解决了非洲粮食短缺问题

二、材料解析题:本大题共2小题,共40分。

17.食品与粮食安全

材料一:20世纪60年代至70年代,快餐在世界各地开始流行起来,汉堡包、意大利面、美式炸鸡、法式炸薯条等快餐店以烈火燎原般的速度占领着全球市场……为适应人们的生活需求,中国许多地方风味小吃也开贻做起快餐连锁经营,如深圳的面点王、浙江的九百碗、甘肃的马兰拉面、天津的狗不理……今天,我们随便走进一家超级市场,就有可能买到荷兰的乳猪、非洲的鸵鸟、澳大利亚的龙虾、新西兰的羊肉、非洲的鲈鱼、美洲的象拔蚌、南美的烤火鸡、俄国的鱼子酱……这些来自世界各地的原料、佐料为现代食品的多样化奠定基础……为避免滥用食品添加剂、造假制劣等造成食品污染,英国相继颁布《食品掺假法》《公共卫生(食品监管)法》,美国颁布《食品添加剂修正案》,中国颁布《中华人民共和国食品安全法》。

材料二:中华人民共和国成立后,在中国共产党领导下,用不足世界7%的耕地,养活了世界22%的人口。1996年,中国发布了《中国的粮食问题》白皮书,提出立足国内资源、实现粮食基本自给的方针。中国制定了《中华人民共和国土地管理法》《粮食流通管理条例》《中华人民共和国粮食安全保障法》等一系列法律法规,旨在提高防范和抵御粮食安全的风险能力,全方位夯实国家粮食安全根基。1978年中国粮食总产量为30476.5万吨,2022年达到 68653 万吨。2006年9月,联合国世界粮食计划署发表的《2005年度国际粮食援助监测报告》显示,2005年中国对外提供了57.7万吨粮食援助,占当年全球粮食援助总量的6.9%,仅次于美国和欧盟。

(1) 依据材料一,结合所学,归纳材料反映的历史现象。

(2) 依据材料二,结合所学,简述中国在维护粮食安全方面的举措及重要贡献。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一

自秦朝以来,历代王朝都建立粮库,对粮荒和灾荒大都制定了救济和赈济政策。唐宋时期,形成了体系健全的救荒救灾的仓储制度。历代政府一方面发挥政府在粮食流通中的干预作用,另一方面,还发挥自由贸易在调节粮食余缺方面的作用。明清两朝,玉米、甘薯、土豆从国外引进,更加丰富了粮食品种。但中国古代粮食安全问题依然存在,主要是由于封建时期的中国是一个农业社会,农业生产技术和劳动生产率长期以来没有很大提高,同时耕地面积受自然条件的制约增长也很有限,因此长期以来农业生产的发展相当缓慢。竺可桢先生在《历史上气候之变迁》一文中介绍,自公元1世纪至19世纪,中国发生旱灾1013次,水灾658次。由于土地掌握在少数地主、官僚手里,一旦发生自然灾害,便出现大面积的饥荒。而在社会动乱时期,不但正常的经济建设难以进行,农业生产的社会环境也受到了严重的破坏。在宋代以前,人口的增长始终保持在5000~9000万之间,但从公元1100年以后至公元1840年间,人口却翻了将近四番。

——摘编自吴宾《中国古代粮食安全问题研究》

材料二

新中国成立以来,我国始终重视粮食安全建设。国家为稳定粮食种植面积,划定农田重点保护区,宣布农村承包责任制几十年不变,把扶持粮食生产发展的支农资金列入国家财政预算,并且对重点产粮区,国家给予低息贷款。20世纪70年代后期,推广杂交水稻、杂交玉米等优良品种,80年代推广地膜覆盖、配方施肥、模式化栽培、水稻再生等适用技术,20世纪90年代~21世纪初又推广节水农业、生物技术、新机具改进等。南方高产地区通过间套、移栽、再生稻技术,已形成集约型多熟种植技术体系,北方提高玉米套大豆为中心的种植技术体系。从1985年起,国家集中财力在粮食产区兴仓建库,并和地方联合投资建设的国家商品粮生产基地有489个,累计投资20亿元。1979年比1978年粮价平均提高26.2%,至1993年平均粮价达74元,比1978年增长7倍,有的品种已达到或超过国际市场粮价水平。

——摘编自彭珂珊《我国粮食安全问题的历史回顾和现状分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代保障粮食安全的主要措施,并说明影响中国古代粮食安全的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国成立以来保障粮食安全的历史经验。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对当今粮食安全的认识。

三、开放性试题:本大题共1小题,共12分。

19.【粮食安全】粮食与人类生产和发展息息相关,粮食安全至关重要。

材料一 对外粮食援助在国际社会有着不可或缺的地位,涉及政治考量、经济权衡、农业实力、安全战略等因素。美国的对外粮食援助由来已久。

时间 事件 目的

1947年 马歇尔计划 向西欧、日本等国家运送粮食农产品等,促使这些国家和地区经济发展,巩固美国的政治领导地位

1951年 实行《共同安全法》 用粮食等农产品配合军事“援助”,作为实行侵略政策的工具

1954年 国会通过第480号公法 对发展中国家实行粮食援助,力图使其在粮食上依赖美国,在国内外政策上受美国控制,并把他们纳入美国的势力范围内

1974年 通过《杰克逊一瓦尼克修正案》 以削减粮食等供应相威胁,要求苏联在中东问题上向美国让步

1980年 卡特总统对苏联采取部分粮食禁运 制裁苏联对阿富汗的侵略行为

——据魏嵩寿《关于美苏粮食贸易问题》整理

材料二 经济全球化的趋势下,众多贫困人口膳食结构单一,淀粉类食物的热量在能量中占的比例高,营养质量低,主要集中在南亚及东南亚、非洲和拉丁美洲。在世界饥饿重点地区,营养不足人口有35个国家的6000万人面临着粮食紧急状况,其中有16个国家由于自然灾害、内战和冲突,粮食紧急形势更为严重。同时,近年来发展中国家小农业生产者经营规模越来越不稳定,世界粮食的可供应量及稳定性都有所下降。因此,世界和各国政府、特别是广大发展中国家要采取重大措施,以在新世纪实现和确保可持续粮食安全。

——摘编自丁声俊、朱立志《世界粮食安全问题现状》

结合材料和所学知识,任选角度,对二战后粮食安全问题作出合理的阐释。(要求:观点明确,表述成文,逻辑清晰,论述充分。)

1.【答案】C

2.【答案】A

3.【答案】D

4.【答案】B

5.【答案】B

6.【答案】B

7.【答案】D

8.【答案】B

9.【答案】C

10.【答案】D

11.【答案】D

12.【答案】A

13.【答案】D

14.【答案】C

15.【答案】D

16.【答案】A

17.【答案】【小题1】现象;食物供应的全球化,交通和冷链技术进步使食物在全球范围内的快速流动成为可能;饮食方式快捷化、方便化,大量快餐出现;食物产品的多样化;食品安全问题频发等。

【小题2】举措:中国发布《中国的粮食问题》白皮书,提出立足国内资源、实现粮食基本自给的方针;制定保障粮食安全的法律,对农业进行政策支持,如耕地保护政策、粮食补贴政策、粮食最低收购价政策等;进行制度创新,通过改革土地制度推动农业发展;改进农业技术等。重要贡献:粮食产量逐年增加,不仅养活了自己;还对外进行一定的粮食援助,成为维护世界粮食安全的重要力量。

18.【答案】(1)主要措施:不断完善粮食救济政策;建立救荒救灾的仓储制度;注重粮食市场的建设;实行政府干预和自由贸易相结合的政策;丰富粮食品种。

因素:小农经济始终占据主体地位;农业生产与人口增长之间存在矛盾;中国幅员辽阔、气候条件复杂导致自然灾害频发;实行封建土地私有制;战争阻碍了农业生产。

(2)历史经验:实行特殊的政策与要求,保证粮食的持续发展;实施“科技兴农”战略,促进粮食增长;改革耕作制度,提高粮食产量;建立粮食储备制度,保障人民的粮食安全;重视粮价对市场的调控,增加种粮农民收入。

认识:重视农业及粮食生产;推动农业技术创新以提升产量;加强粮食储存、拓宽粮食流通和筹措渠道。

19.【答案】示例:二战后美国对外粮食援助政策是美国外交政策的一个组成部分,援助粮食成为一种外交工具,其在本质上服务于美国的战略需求。

政治上,二战后,冷战大幕开启,呈现出美苏争霸的局面,美国希望遏制苏联并扩大自身影响力。对西欧援助的马歇尔计划及对发展中国家的粮食援助都出于扩大自身影响力、稳定资本主义阵营、加强美国对他国的控制的目的,同时用粮食问题作为遏制苏联的工具。经济上,美国成为二战后资本主义头号强国,实力强大,受到剩余农产品问题的困扰。

总之,二战后初期,美国对外的粮食援助,使这些国家在一定程度上受益,带有一定的人道主义救助性质;但美国对外的粮食援助政策是把美国的国家利益放在首位,粮食援助服务于美国冷战中的全球遏制战略,美国通过粮食援助实现了自己的政治经济利益,因此,该举措带有浓厚的政治色彩。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.下列图片分别为古代不同地区的食物生产和社会生活的情景,图片反映了()

A. 人类在旧石器时代的生产和生活状况 B. 古代不同地区文明之间的相互影响

C. 古代不同地区生产力水平的发展状况 D. 人类由食物生产者变成食物采集者

2.19世纪70—80年代,美国商人斯威夫特创办了肉类加工厂,把屠宰和包装分成几道独立工序,利用传送带进行流水作业,并雇佣工程师设计冷冻车厢,以便长途运输鲜肉,他还陆续开办工厂,利用肉类加工厂的下脚料生产肥料、肥皂和甘油等。斯威夫特的经营模式()

①体现了产业分工不断细化 ②得益于铁路交通业的发展

③成为近代机械生产的开端 ④为农业现代化提供了范本

A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ①④

3.农牧业的产生提供了稳定的食物来源,要求更细密的社会分工,这促进了生产力进一步发展,进而出现剩余产品、社会分化和阶级。为了控制生产资料和剩余产品,国家开始产生。材料旨在说明()

A. 人类文明产生具有曲折性和长期性 B. 农牧业是古代最重要的生产部门

C. 阶级和国家出现是文明产生的标志 D. 生产力的发展是文明产生的根源

4.美国学者布雷伍德指出:因为人类学会了生产食物——而不是采集、狩猎或收集食物——把食物贮藏在粮仓和牲圈了,他们不得不而且也有能力大批地定居下来。人类的能量一旦解放出来并且投入到许多新的工作中去,随之而来的就是专门的非农业的工艺的发展。因而,像诸如基本机械原理的发现,纺织、犁耕、轮作制陶以及冶金术的许多发明的迅速出现,就绝非偶然。作者重在说明()

A. 农业的出现为人类提供了稳定的食物来源 B. 农业的出现促进了生活和生产方式的变化

C. 农业的出现是人类进入文明时代重要标志 D. 农业的出现导致了社会生产关系重大变化

5.某校研究性学习小组在“经济与社会生活”主题系列展中收集了以下资料,最适合作为本次研究子主题的是

A. 农业生产中耕牛的使用 B. 不同地区对动物的驯养

C. 古代文明间的交流互鉴 D. 中外庄园式劳作的发展

6.有学者认为,在中国的“石器时代”和“青铜时代”之间应增加“玉石时代”,这是中国历史特有的一个时期。这一时期的文化遗存中首领“惟玉为葬”“以玉为礼”,各不同区域文明中都有大量玉器出土,较为复杂的玉器组合只出现于大型石棺墓内。由此可见,“玉石时代”中华文明的特征是()

A. 从事渔猎采集,过着原始群居迁徙生活 B. 阶级分化明显,具备了国家的初始形态

C. 地域分布广泛,奠定多元一体政治格局 D. 崇尚敬天保民,逐渐产生华夏认同观念

7.西方某智库通过定性和定量的动态评分模型,对113个发达国家和发展中国家的食品安全风险问题进行了评估。表所示为该智库发布的2022年度“全球食品安全指数”报告(部分国家)。据表可推知

排名 国家 得分 排名 国家 得分

1 芬兰 83.7 25 中国 74.2

3 挪威 80.5 28 新加坡 73.1

4 法国 80.2 43 墨西哥 69.1

12 奥地利 78.1 43(并列) 俄罗斯 69.1

14 新西兰 77.8 68 印度 58.9

16 捷克 77.7 77 埃及 56.0

19 德国 77.0 107 尼日利亚 42.0

22 澳大利亚 75.4 111 也门 40.1

注:“对食品的购买力”和“获取食物的容易程度”两项指标对最终评分的影响超过 80%,而“质量与安全”指标的影响不足20%。

A. 美国是世界最大粮食出口国 B. 欧洲各国粮食价格差异较小

C. 亚太地区食品供给普遍紧张 D. 南北粮食保障水平差距明显

8.在美索不达米亚东北部的莫耶,从公元前7000年地层处,考古学家发现了新石器时代的遗址,从其中出土了石制锄头、人工种植的大麦、小麦和各种豆荚,还有驯化的山羊和绵羊的骨头;从同一地层还出土了大量野驴和瞪羚的骨头及蜗牛、橡树子、阿月浑子等采集物。这些考古发现反映了两河流域()

A. 产生世界最早的农业 B. 人们出现定居的生活

C. 农业生产模式的调整 D. 处于文明的起源时代

9.恰塔尔·休于遗址位于今土耳其境内,由上千座规格相近、结构相似的房屋群落构成,遗址中发现了大量箭镞、矛头、镰刀等工具及小麦、大麦、豌豆等作物种子,还发现大量女性雕像。这说明当时

A. 男性占据社会主导地位 B. 出现了明显的阶级分化

C. 已经开始农业定居生活 D. 形成了早期的城邦国家

10.西方学者曾提出以城市、文字和冶金技术作为进入文明社会的判断标准。我国考古学界结合诸多研究成果,提出新标准:“一是生产发展,人口增加,出现城市;二是社会分工,阶层分化,出现阶级;三是权力不断加强,出现王权和国家。”此标准

①沿用了西方进入文明社会的判断标准

②完全否定了西方学者传统的判断标准

③为中华文明探源研究奠定了理论基础

④为世界文明起源研究作出原创性贡献

A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ③④

11.辣椒原产于美洲,自传入中国后,经历了观赏植物—药用作物—调味品的“形象变迁史”。在门口悬挂红辣椒成为一些地方年俗的重要组成部分,人们将其视为新的一年生活红红火火、庄稼大获丰收的象征。辣椒融入中国人的生活主要得益于( )

A. 中国传统风俗的宽厚包容 B. 新航路的开辟与西学东渐

C. 中华传统医药理论的进步 D. 物种交流与文化心理传承

12.下图最有可能呈现的是

A. 农业起源地及其农作物外传 B. 新航路开辟后全球资本流动

C. 工业革命后商品原料的交换 D. 经济全球化下劳动力的转移

13.《人类简史》中写道:人类曾有长达250万年的时间靠采集及狩猎维生,并不会特别干预动植物的生长情形。距今约1万年前,人类开始投入几乎全部的心力,操纵着几种动植物的生命,以期得到更多的水果、谷物和肉类。这一变化( )

A. 反映了农业生产力极大提高 B. 说明了人类是自然界的主宰

C. 使人类过上富足幸福的生活 D. 改变了人类的生产生活方式

14.第二次世界大战以后,美国确立了“粮食换和平”计划并设立“粮食换和平”办公室。1985年,美国明令禁止粮食援助基金用于实验或育种可行性研究,品种改良或引进以及咨询、出版、会议或培训等可能促进发展中国家出口和美国竞争的农产品的活动。据此可知,“粮食换和平”计划( )

A. 解决了受援国饥饿问题 B. 将粮食援助作为政治筹码

C. 坚持以美国利益为优先 D. 对维护世界粮食安全无益

15.农牧业的产生提供了稳定的食物来源,要求更细密的社会分工,这促进了生产力进一步发展,进而出现剩余产品、社会分化和阶级。为了控制生产资料和剩余产品,国家开始产生。材料旨在说明()

A. 人类文明产生具有曲折性和长期性 B. 农牧业是古代最重要的生产部门

C. 阶级和国家出现是文明产生的标志 D. 生产力的发展是文明产生的根源

16.16世纪初叶,游弋在非洲西海岸的葡萄牙奴隶贩子将玉米传入西非刚果,当时称作“葡萄牙黍”。1561年葡萄牙的相关资料已提到非洲赞比西河流域莫诺莫塔帕(今赞比亚西部、津巴布韦北部)的玉米。随后玉米被迅速传到中非热带雨林地区。玉米在非洲的传播

A. 得益于海上交通的发展 B. 确立了葡萄牙的殖民霸权

C. 改变了非洲的经济结构 D. 解决了非洲粮食短缺问题

二、材料解析题:本大题共2小题,共40分。

17.食品与粮食安全

材料一:20世纪60年代至70年代,快餐在世界各地开始流行起来,汉堡包、意大利面、美式炸鸡、法式炸薯条等快餐店以烈火燎原般的速度占领着全球市场……为适应人们的生活需求,中国许多地方风味小吃也开贻做起快餐连锁经营,如深圳的面点王、浙江的九百碗、甘肃的马兰拉面、天津的狗不理……今天,我们随便走进一家超级市场,就有可能买到荷兰的乳猪、非洲的鸵鸟、澳大利亚的龙虾、新西兰的羊肉、非洲的鲈鱼、美洲的象拔蚌、南美的烤火鸡、俄国的鱼子酱……这些来自世界各地的原料、佐料为现代食品的多样化奠定基础……为避免滥用食品添加剂、造假制劣等造成食品污染,英国相继颁布《食品掺假法》《公共卫生(食品监管)法》,美国颁布《食品添加剂修正案》,中国颁布《中华人民共和国食品安全法》。

材料二:中华人民共和国成立后,在中国共产党领导下,用不足世界7%的耕地,养活了世界22%的人口。1996年,中国发布了《中国的粮食问题》白皮书,提出立足国内资源、实现粮食基本自给的方针。中国制定了《中华人民共和国土地管理法》《粮食流通管理条例》《中华人民共和国粮食安全保障法》等一系列法律法规,旨在提高防范和抵御粮食安全的风险能力,全方位夯实国家粮食安全根基。1978年中国粮食总产量为30476.5万吨,2022年达到 68653 万吨。2006年9月,联合国世界粮食计划署发表的《2005年度国际粮食援助监测报告》显示,2005年中国对外提供了57.7万吨粮食援助,占当年全球粮食援助总量的6.9%,仅次于美国和欧盟。

(1) 依据材料一,结合所学,归纳材料反映的历史现象。

(2) 依据材料二,结合所学,简述中国在维护粮食安全方面的举措及重要贡献。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一

自秦朝以来,历代王朝都建立粮库,对粮荒和灾荒大都制定了救济和赈济政策。唐宋时期,形成了体系健全的救荒救灾的仓储制度。历代政府一方面发挥政府在粮食流通中的干预作用,另一方面,还发挥自由贸易在调节粮食余缺方面的作用。明清两朝,玉米、甘薯、土豆从国外引进,更加丰富了粮食品种。但中国古代粮食安全问题依然存在,主要是由于封建时期的中国是一个农业社会,农业生产技术和劳动生产率长期以来没有很大提高,同时耕地面积受自然条件的制约增长也很有限,因此长期以来农业生产的发展相当缓慢。竺可桢先生在《历史上气候之变迁》一文中介绍,自公元1世纪至19世纪,中国发生旱灾1013次,水灾658次。由于土地掌握在少数地主、官僚手里,一旦发生自然灾害,便出现大面积的饥荒。而在社会动乱时期,不但正常的经济建设难以进行,农业生产的社会环境也受到了严重的破坏。在宋代以前,人口的增长始终保持在5000~9000万之间,但从公元1100年以后至公元1840年间,人口却翻了将近四番。

——摘编自吴宾《中国古代粮食安全问题研究》

材料二

新中国成立以来,我国始终重视粮食安全建设。国家为稳定粮食种植面积,划定农田重点保护区,宣布农村承包责任制几十年不变,把扶持粮食生产发展的支农资金列入国家财政预算,并且对重点产粮区,国家给予低息贷款。20世纪70年代后期,推广杂交水稻、杂交玉米等优良品种,80年代推广地膜覆盖、配方施肥、模式化栽培、水稻再生等适用技术,20世纪90年代~21世纪初又推广节水农业、生物技术、新机具改进等。南方高产地区通过间套、移栽、再生稻技术,已形成集约型多熟种植技术体系,北方提高玉米套大豆为中心的种植技术体系。从1985年起,国家集中财力在粮食产区兴仓建库,并和地方联合投资建设的国家商品粮生产基地有489个,累计投资20亿元。1979年比1978年粮价平均提高26.2%,至1993年平均粮价达74元,比1978年增长7倍,有的品种已达到或超过国际市场粮价水平。

——摘编自彭珂珊《我国粮食安全问题的历史回顾和现状分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代保障粮食安全的主要措施,并说明影响中国古代粮食安全的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国成立以来保障粮食安全的历史经验。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对当今粮食安全的认识。

三、开放性试题:本大题共1小题,共12分。

19.【粮食安全】粮食与人类生产和发展息息相关,粮食安全至关重要。

材料一 对外粮食援助在国际社会有着不可或缺的地位,涉及政治考量、经济权衡、农业实力、安全战略等因素。美国的对外粮食援助由来已久。

时间 事件 目的

1947年 马歇尔计划 向西欧、日本等国家运送粮食农产品等,促使这些国家和地区经济发展,巩固美国的政治领导地位

1951年 实行《共同安全法》 用粮食等农产品配合军事“援助”,作为实行侵略政策的工具

1954年 国会通过第480号公法 对发展中国家实行粮食援助,力图使其在粮食上依赖美国,在国内外政策上受美国控制,并把他们纳入美国的势力范围内

1974年 通过《杰克逊一瓦尼克修正案》 以削减粮食等供应相威胁,要求苏联在中东问题上向美国让步

1980年 卡特总统对苏联采取部分粮食禁运 制裁苏联对阿富汗的侵略行为

——据魏嵩寿《关于美苏粮食贸易问题》整理

材料二 经济全球化的趋势下,众多贫困人口膳食结构单一,淀粉类食物的热量在能量中占的比例高,营养质量低,主要集中在南亚及东南亚、非洲和拉丁美洲。在世界饥饿重点地区,营养不足人口有35个国家的6000万人面临着粮食紧急状况,其中有16个国家由于自然灾害、内战和冲突,粮食紧急形势更为严重。同时,近年来发展中国家小农业生产者经营规模越来越不稳定,世界粮食的可供应量及稳定性都有所下降。因此,世界和各国政府、特别是广大发展中国家要采取重大措施,以在新世纪实现和确保可持续粮食安全。

——摘编自丁声俊、朱立志《世界粮食安全问题现状》

结合材料和所学知识,任选角度,对二战后粮食安全问题作出合理的阐释。(要求:观点明确,表述成文,逻辑清晰,论述充分。)

1.【答案】C

2.【答案】A

3.【答案】D

4.【答案】B

5.【答案】B

6.【答案】B

7.【答案】D

8.【答案】B

9.【答案】C

10.【答案】D

11.【答案】D

12.【答案】A

13.【答案】D

14.【答案】C

15.【答案】D

16.【答案】A

17.【答案】【小题1】现象;食物供应的全球化,交通和冷链技术进步使食物在全球范围内的快速流动成为可能;饮食方式快捷化、方便化,大量快餐出现;食物产品的多样化;食品安全问题频发等。

【小题2】举措:中国发布《中国的粮食问题》白皮书,提出立足国内资源、实现粮食基本自给的方针;制定保障粮食安全的法律,对农业进行政策支持,如耕地保护政策、粮食补贴政策、粮食最低收购价政策等;进行制度创新,通过改革土地制度推动农业发展;改进农业技术等。重要贡献:粮食产量逐年增加,不仅养活了自己;还对外进行一定的粮食援助,成为维护世界粮食安全的重要力量。

18.【答案】(1)主要措施:不断完善粮食救济政策;建立救荒救灾的仓储制度;注重粮食市场的建设;实行政府干预和自由贸易相结合的政策;丰富粮食品种。

因素:小农经济始终占据主体地位;农业生产与人口增长之间存在矛盾;中国幅员辽阔、气候条件复杂导致自然灾害频发;实行封建土地私有制;战争阻碍了农业生产。

(2)历史经验:实行特殊的政策与要求,保证粮食的持续发展;实施“科技兴农”战略,促进粮食增长;改革耕作制度,提高粮食产量;建立粮食储备制度,保障人民的粮食安全;重视粮价对市场的调控,增加种粮农民收入。

认识:重视农业及粮食生产;推动农业技术创新以提升产量;加强粮食储存、拓宽粮食流通和筹措渠道。

19.【答案】示例:二战后美国对外粮食援助政策是美国外交政策的一个组成部分,援助粮食成为一种外交工具,其在本质上服务于美国的战略需求。

政治上,二战后,冷战大幕开启,呈现出美苏争霸的局面,美国希望遏制苏联并扩大自身影响力。对西欧援助的马歇尔计划及对发展中国家的粮食援助都出于扩大自身影响力、稳定资本主义阵营、加强美国对他国的控制的目的,同时用粮食问题作为遏制苏联的工具。经济上,美国成为二战后资本主义头号强国,实力强大,受到剩余农产品问题的困扰。

总之,二战后初期,美国对外的粮食援助,使这些国家在一定程度上受益,带有一定的人道主义救助性质;但美国对外的粮食援助政策是把美国的国家利益放在首位,粮食援助服务于美国冷战中的全球遏制战略,美国通过粮食援助实现了自己的政治经济利益,因此,该举措带有浓厚的政治色彩。

第1页,共1页

同课章节目录