2026全国版高考历史一轮基础知识练--第二十一单元 源远流长的中华文化与丰富多样的世界文化(含答案)

文档属性

| 名称 | 2026全国版高考历史一轮基础知识练--第二十一单元 源远流长的中华文化与丰富多样的世界文化(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 312.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2026全国版高考历史一轮

选择性必修3 文化交流与传播

第二十一单元 源远流长的中华文化与丰富多样的世界文化

第53讲 源远流长的中华文化

五年高考

1.(2024河北,1,3分)据考古发掘,距今约9000年前的浙江上山、河南贾湖等遗址,出土了中国特有的制作榫卯结构工具石凿;距今8000至7000年前的浙江跨湖桥、河姆渡等遗址,发现了榫卯木结构建筑。之后,此类建筑在中华大地广泛分布,成为中国最典型的建筑形式之一。这主要体现了,中华文化具有( )

A.本土性和包容性 B.多样性和连续性

C.本土性和连续性 D.多样性和包容性

2.(2022辽宁,1,3分)春秋末期,中行氏在晋国内部纷争中失败,中行寅因此怪罪太祝祭祀用的牺牲不肥美且斋戒不敬,太祝则认为中行寅不修德义而招致民怨,“一人祝之,一国诅之,一祝不胜万诅,国亡不亦宜乎!”太祝的观点( )

A.反映了民本思想倾向 B.质疑了祭祀功用

C.强调了宗法伦理关系 D.否定了君权神授

3.(2024北京,1,3分)古代玉器为礼之重器,孔子用玉比喻理想人格:温润而泽,仁也;缜密以栗(坚硬),知(智)也;廉(棱角)而不刿(割),义也;垂之如队(坠),礼也。这一比喻寄托了( )

A.隆礼重法的精神 B.无为而治的理想

C.修身明德的追求 D.选贤任能的理念

4.(2022重庆,1,3分)有学者指出,“德”的观念至少在西周已经产生,它既是一种个人的品德,又与天命有关。春秋时期,“德”的神秘意味开始减弱,更强调人的品德和理性,如文献记载:“鬼神非人实亲,惟德是依。”推崇文献中这一观点的先秦思想流派是( )

A.墨家 B.兵家 C.儒家 D.法家

5.(2023河北,3,3分)吐鲁番交河故城粟特人(中亚地区的一个古代民族)康氏家族墓地,出土了唐龙朔二年(662)康延愿墓志。志文载其家世曰:“其先出自中华,迁播届于交河之郡也。”这可用于证明( )

A.人口流动促进了边疆开发

B.世族郡望观念影响广泛

C.华夏文化认同观念的演进

D.各族同源共祖观念流行

6.(2023海南,4,3分)“楚弓楚得”的典故出自《说苑·至公》。欧洲学者在17世纪用拉丁文给《论语》作注时,认为中国人心胸宽广、有君子之德,援引了这一典故,但将其中的“弓”换成了西方骑士惯用的“盾”。这说明( )

A.文献转译曲解原著价值立场

B.文明交融推动世界文化繁荣

C.文教推广带有个体主观经验

D.文化借鉴基于特定历史语境

7.(2023海南,5,3分)琼剧源于明代传入的“军戏”。它以中板为主,融会了多种外来剧种的声腔和曲牌,到20世纪30年代才有现名。有戏谚云:“生脚儒雅且潇洒,旦脚文静又婉娇。彩旦辣,花生刁,书僮天真梅香飘。”独特的文化内蕴和表演形式使其远播粤、桂等地以及东南亚一些国家。这一历程主要反映( )

A.故土情结助推文化传承

B.人口迁徙促进文化交流

C.商路畅通带动文化传播

D.艺术形态彰显文化魅力

8.(2023浙江6月选考,18,3分)18世纪,无论是英国还是欧洲大陆,社会上层和知识界都曾有人对中国的法律制度、科举选拔制度等称道不已,然而他们的赞赏之情,却始终未能转变为其本国的现实制度,根本原因在于( )

A.赞赏者没有足够实权和影响力

B.这些制度不适合欧洲变革需要

C.欧洲人对中国的认知模糊不清

D.中西文化本身具有巨大的差异

9.(2024湖南,17,18分)阅读材料,完成下列要求。

材料 顺治十六年(1659),欧洲天主教传教士南怀仁来华,任职于清朝天文历法机构钦天监。南怀仁经常出入宫廷,为康熙帝讲授西学,还奉旨制造火炮。他在以往天主教士著作的基础上,编纂了《穷理学》一书。该书共六十卷,将17世纪欧洲流行的逻辑学教材《亚里士多德辩证法大全疏解》纳入其中,阐释了知识的等级和分类,展现了以逻辑学贯穿诸学科的西学知识体系。从无穷、分数、公约数等数学概念,到赤道、五洲、经纬度等地理问题,该书涉及自然科学的各方面知识。南怀仁还借鉴宋明理学“格物穷理”之说,创造性地使用了许多名词术语。例如,今天通用的“科学”“理论”和“实用”,被他译为“致知”“致明”和“致用”。因清朝有天主教禁令,该书删除了与传教相关的概念和提法。

康熙二十二年(1683),南怀仁将《穷理学》进呈皇帝。康熙帝认为该书内容荒谬不堪,不予刊印。此后书稿散佚民间,几乎被世人遗忘。康熙帝曾说:“赞美天王(主)之西教,与中国教化原不相容。唯西教士能通晓科学,故国家起用彼等,臣民当深体朕意。”南怀仁最终官至工部右侍郎,这是明清时期来华传教士所获的最高职衔。康熙二十七年(1688),南怀仁病逝于北京。康熙帝下旨表彰,谥号“勤敏”。

——改编自郑天挺《清史》、肖朗《明末清初

西学东渐史上的 穷理学 》等

(1)根据材料,概括《穷理学》内容的特点。(6分)

(2)根据材料,围绕南怀仁和《穷理学》,以“人·书·命运”为主题写一篇历史短文。(要求:自拟标题,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)(12分)

10.(2024北京,20,9分)端午故事

材料一 端午节由来已久,其起源有纪念屈原、吴越民族图腾祭、恶月恶日避毒除害等说法。古代各地的端午习俗包括,“以五彩丝系臂”祈求“不病瘟”“采艾以为人(人形),悬门户上,以攘毒气”,以竹筒贮米,投水以祭屈原,“蹋百草”“斗百草”“龙舟竞渡”,出嫁女“归宁(回娘家)”等。

材料二 20世纪以来中国端午节大事表

1912年,南京临时政府颁布新历法,规定新旧二历并存,旧习俗择要存录,吉凶神宿一律删除

1922年,《杭州青年》发表《整洁节(端午)卫生大运动宣言》“利用旧习惯里端午节除毒的社会心理”,举行卫生大运动

1928年,民国政府废止阴历,严禁机关、学校、团体循旧历习俗放假

1940年,抗敌文协为纪念屈原,将端午节定为“诗人节”“向国内推广实行”

1941年,《屈原》新剧上演,纪念国殇

民国年间,各地县志多有关于当时端午习俗的记载,如山西“插艾,食角黍(粽子),饮雄黄酒……游郊”;广东“各家裹角黍,各乡竞龙舟”

1984年,国家体委在广东举办首届“屈原杯”龙舟赛;随后日本、新加坡、澳大利亚等国也开始举办龙舟赛

2006年,端午节成为首批国家级非物质文化遗产

2007年,端午节成为国家法定节假日

2009年,端午习俗申遗成功,中国传统节日首次跻身世界非遗名录

阅读材料,结合所学,阐释端午节蕴含的中华优秀传统文化的内涵及特点。(9分)

三年模拟

一、选择题(每题3分,共12分)

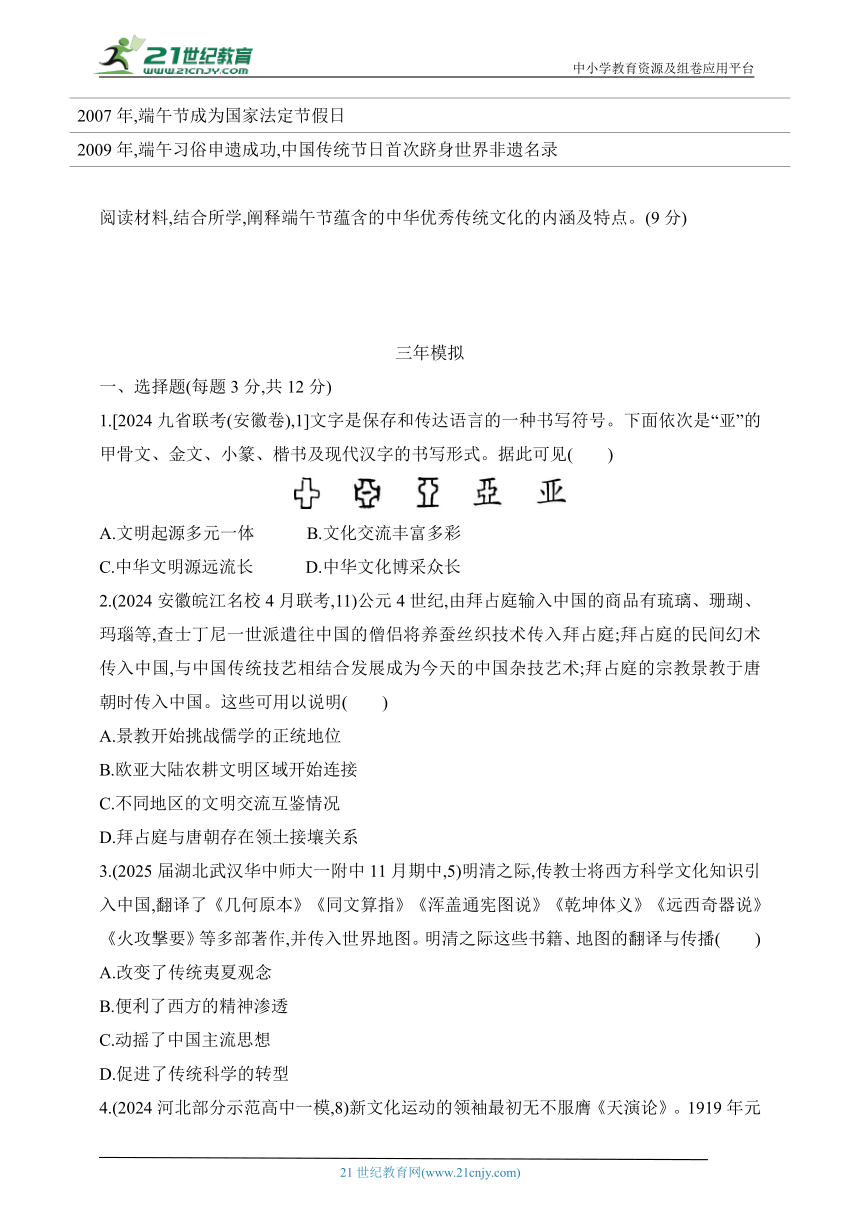

1.[2024九省联考(安徽卷),1]文字是保存和传达语言的一种书写符号。下面依次是“亚”的甲骨文、金文、小篆、楷书及现代汉字的书写形式。据此可见( )

A.文明起源多元一体 B.文化交流丰富多彩

C.中华文明源远流长 D.中华文化博采众长

2.(2024安徽皖江名校4月联考,11)公元4世纪,由拜占庭输入中国的商品有琉璃、珊瑚、玛瑙等,查士丁尼一世派遣往中国的僧侣将养蚕丝织技术传入拜占庭;拜占庭的民间幻术传入中国,与中国传统技艺相结合发展成为今天的中国杂技艺术;拜占庭的宗教景教于唐朝时传入中国。这些可用以说明( )

A.景教开始挑战儒学的正统地位

B.欧亚大陆农耕文明区域开始连接

C.不同地区的文明交流互鉴情况

D.拜占庭与唐朝存在领土接壤关系

3.(2025届湖北武汉华中师大一附中11月期中,5)明清之际,传教士将西方科学文化知识引入中国,翻译了《几何原本》《同文算指》《浑盖通宪图说》《乾坤体义》《远西奇器说》《火攻撃要》等多部著作,并传入世界地图。明清之际这些书籍、地图的翻译与传播( )

A.改变了传统夷夏观念

B.便利了西方的精神渗透

C.动摇了中国主流思想

D.促进了传统科学的转型

4.(2024河北部分示范高中一模,8)新文化运动的领袖最初无不服膺《天演论》。1919年元旦,李大钊发表文章指出,“生物的进化,不是靠着竞争,乃是靠着互助。人类若是想求生存,想享幸福,应该互相友爱”;陈独秀“更径将互助视为人性善的本能”;1919年,他们与蔡元培、胡适等人发起成立“工读互助团”。这一变化反映出当时( )

A.马克思主义成为思想主流

B.社会精英思想观念趋于保守

C.国人理性看待中西方文化

D.知识分子对西方文明的反思

二、非选择题(共12分)

5.[2024九省联考(河南卷),44]阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

梁启超 中国学问不然,与其说是知识的学问,毋宁说是行为的学问

冯友兰 按照中国哲学的传统,它的功用不在于增加积极的知识,而在于提高心灵的境界——达到超乎现世的境界

张岱年 中国古代的天人合一思想,强调人与自然的统一,人的行为与自然的协调

张岂之 中华人文精神充满以天下为己任的历史使命感,无论是教育、学术、文化以至个人修身,最后都归结到“经世致用”上来

上表是几位学者对中国文化的部分看法,请结合中国古代史知识,至少选择一个角度,自拟论题并加以阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述准确。)

第54讲 丰富多样的世界文化

五年高考

1.(2023天津,10,3分)在古代埃及,人们普遍将国王视作众神的一员,也是众神的子嗣,负有修建神庙和供奉众神的职责;国王的去世也视为“升天与众神汇合”。这表明国王的神化基于( )

A.宏大工程的现实需要 B.等级森严的种姓制度

C.注重血缘的传统习俗 D.广泛认同的社会意识

2.(2021辽宁,11,3分)公元前5世纪伯罗奔尼撒战争期间,希腊地震不断发生,有时还引起海啸。时人认为这是神灵的警示,修昔底德则认为地震不过是巧合的自然现象,而海啸是由地震吸引海水离开海岸,海水回冲后产生的水灾。据此可知,修昔底德( )

A.具有理性精神 B.强调了人的个性自由

C.集文化之大成 D.创立了朴素唯物主义

3.(2024贵州,12,3分)6世纪,拜占庭历史学家普罗柯比在《战史》中记载了拜占庭与波斯、汪达尔、哥特的战争。他在书中模仿修昔底德“普拉提亚之围”“雅典瘟疫”等纪事,其文笔、修辞技巧乃至叙事中夹杂演说词的写法都是“修昔底德式”的。这表明作者( )

A.创新历史编纂体裁 B.注重史料整理分析

C.继承古典著史传统 D.借鉴东方史学成果

4.(2024湖南,12,3分)自6世纪末开始,以斯拉夫人为主体的北方族群大批涌入拜占庭帝国。为使新移民与原住民族和平共处,拜占庭皇帝不得不在新颁布的法律中吸收前者的某些习惯法。据此可知( )

A.斯拉夫人促进了大陆法系的形成

B.北方族群文化逐渐占据主流地位

C.习惯法逐步成为罗马法的主要部分

D.拜占庭帝国的立法文化具有包容性

5.(2024北京,12,3分)2008年,时任希腊总理在一个拜占庭艺术主题展上致辞,强调拜占庭的遗产“不但被欧洲人分享,而且也为其一度覆盖的三大洲民族的公民所分享”。能支撑此观点的是( )

①拜占庭首次统一了西亚和北非文明区

②基辅罗斯的文化深受拜占庭文化的影响

③拜占庭文化被奥斯曼帝国全盘接受和传承

④《查士丁尼法典》推动了近代欧洲法律发展

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

6.(2024福建,14,3分)17世纪下半叶,莫斯科发行了大量语言文法、算术、拉丁语、哲学及医学等书籍,甚至出现两千余套识字课本一天售罄的情况。这反映了当时( )

A.启蒙运动的延伸 B.印刷技术的提升

C.西欧文化的扩展 D.国民教育的普及

7.(2023重庆,10,3分)古印度《摩奴法典》是根据吠陀经步典和古来习惯编成的法论文献,约成书于公元前2世纪至公元2世纪。其中段条文称,信众“如欲获得最好的幸福,即最后解脱,不要终生淹留在非僧侣种姓的教师那里,或不识吠陀的婆罗门那里”。该条文旨在( )

A.巩固婆罗门教地位 B.革新教育体制

C.打破种姓制度隔阂 D.宣扬法律权威

8.(2024福建,12,3分)马达加斯加岛靠近非洲大陆东岸,岛上居民现在使用的马达加斯加语的词汇来自梵语、班图语等;该岛还发现了9至10世纪伊斯兰教徒的坟墓和波斯风格的陶器。这些现象反映了( )

A.环印度洋贸易的影响 B.古代语言的融合发展

C.非洲本土文化的演变 D.阿拉伯人的优势地位

三年模拟

选择题(每题3分,共15分)

1.(2024湘豫名校联考二,31)在托勒密王朝(公元前305—前30年)时期的亚历山大城,希腊希帕克吸收了巴比伦天文学家基德那斯的251个太阴月等于269个近点月的说法,找到了可以测定日月大小和距离的方法;希腊欧几里得《几何原本》总结、吸收了古埃及几何学知识;希腊阿基米德借鉴巴比伦圆周率值3计算出圆周率值在3.141和3.142之间。这些科学成就的取得主要得益于( )

A.西欧封君封臣制度的建立

B.古希腊民主传统的继承

C.东西方文化的接触和交流

D.王朝君主们的大力支持

2.(2024四川成都二诊,33)希罗多德在《历史》开篇中声明:“在这里发表出来的,乃是哈利卡尔那索斯人希罗多德的研究成果。”修昔底德在《伯罗奔尼撒战争史》第一章中写道,“所有的证据使我得到一个结论:过去的时代,无论在战争方面,或在其他方面,都不是伟大的时代”。据此可知,二者的共同点是( )

A.撰史立场偏激 B.主观色彩强烈

C.城邦观念浓厚 D.理性精神闪耀

3.(2024吉林长春三模,12)10世纪以前,基辅罗斯的建筑基本上都是木结构。10世纪末,由希腊和基辅罗斯的建筑师共同建造了石砌教堂,之后陆续建造了多个同名的圣索菲亚大教堂,它们的基本结构与东欧传统教堂类似,都由三个侧廊、四道间墙和一个穹顶组成。这说明基辅罗斯( )

A.中央集权的巩固和强化

B.教权与王权的二元并立

C.是东西文明交往的桥梁

D.深受拜占庭帝国的影响

4.(2025届河北部分学校11月期中,12)古代阿拉伯的医学科学,主要来源于希腊医学,一部分则来源于波斯医学,他们很早就把格林医学著作的绝大部分译成阿拉伯文。印度人在古代就发明了表达数字的符号和定位计数的进位法,这种数字和进位法被阿拉伯人学会,并传向西方。由此可见,古代阿拉伯( )

A.成为欧亚科学发展中心

B.推动了文明的碰撞与交流

C.控制了连接欧亚的商路

D.创新了国际交往的新形式

5.(2025届湖北新高考协作体期中,14)中世纪后期,大量希腊文和阿拉伯文的科学著作被带入西欧:从12世纪初开始,各个大学普遍开设了欧几里得的几何学、托勒密的天文学、罗马法、阿拉伯的哲学和科学,还有亚里士多德的物理学、逻辑学等课程。这些课程( )

A.提高了西欧社会的生产力水平

B.为近代科学的产生奠定了基础

C.有利于城市的自治权不断扩大

D.推动西欧工商业的繁荣和发展

选择性必修3 文化交流与传播

第二十一单元 源远流长的中华文化与丰富多样的世界文化

第53讲 源远流长的中华文化

五年高考

1.(2024河北,1,3分)据考古发掘,距今约9000年前的浙江上山、河南贾湖等遗址,出土了中国特有的制作榫卯结构工具石凿;距今8000至7000年前的浙江跨湖桥、河姆渡等遗址,发现了榫卯木结构建筑。之后,此类建筑在中华大地广泛分布,成为中国最典型的建筑形式之一。这主要体现了,中华文化具有( )

A.本土性和包容性 B.多样性和连续性

C.本土性和连续性 D.多样性和包容性

答案 C

2.(2022辽宁,1,3分)春秋末期,中行氏在晋国内部纷争中失败,中行寅因此怪罪太祝祭祀用的牺牲不肥美且斋戒不敬,太祝则认为中行寅不修德义而招致民怨,“一人祝之,一国诅之,一祝不胜万诅,国亡不亦宜乎!”太祝的观点( )

A.反映了民本思想倾向 B.质疑了祭祀功用

C.强调了宗法伦理关系 D.否定了君权神授

答案 A

3.(2024北京,1,3分)古代玉器为礼之重器,孔子用玉比喻理想人格:温润而泽,仁也;缜密以栗(坚硬),知(智)也;廉(棱角)而不刿(割),义也;垂之如队(坠),礼也。这一比喻寄托了( )

A.隆礼重法的精神 B.无为而治的理想

C.修身明德的追求 D.选贤任能的理念

答案 C

4.(2022重庆,1,3分)有学者指出,“德”的观念至少在西周已经产生,它既是一种个人的品德,又与天命有关。春秋时期,“德”的神秘意味开始减弱,更强调人的品德和理性,如文献记载:“鬼神非人实亲,惟德是依。”推崇文献中这一观点的先秦思想流派是( )

A.墨家 B.兵家 C.儒家 D.法家

答案 C

5.(2023河北,3,3分)吐鲁番交河故城粟特人(中亚地区的一个古代民族)康氏家族墓地,出土了唐龙朔二年(662)康延愿墓志。志文载其家世曰:“其先出自中华,迁播届于交河之郡也。”这可用于证明( )

A.人口流动促进了边疆开发

B.世族郡望观念影响广泛

C.华夏文化认同观念的演进

D.各族同源共祖观念流行

答案 C

6.(2023海南,4,3分)“楚弓楚得”的典故出自《说苑·至公》。欧洲学者在17世纪用拉丁文给《论语》作注时,认为中国人心胸宽广、有君子之德,援引了这一典故,但将其中的“弓”换成了西方骑士惯用的“盾”。这说明( )

A.文献转译曲解原著价值立场

B.文明交融推动世界文化繁荣

C.文教推广带有个体主观经验

D.文化借鉴基于特定历史语境

答案 D

7.(2023海南,5,3分)琼剧源于明代传入的“军戏”。它以中板为主,融会了多种外来剧种的声腔和曲牌,到20世纪30年代才有现名。有戏谚云:“生脚儒雅且潇洒,旦脚文静又婉娇。彩旦辣,花生刁,书僮天真梅香飘。”独特的文化内蕴和表演形式使其远播粤、桂等地以及东南亚一些国家。这一历程主要反映( )

A.故土情结助推文化传承

B.人口迁徙促进文化交流

C.商路畅通带动文化传播

D.艺术形态彰显文化魅力

答案 B

8.(2023浙江6月选考,18,3分)18世纪,无论是英国还是欧洲大陆,社会上层和知识界都曾有人对中国的法律制度、科举选拔制度等称道不已,然而他们的赞赏之情,却始终未能转变为其本国的现实制度,根本原因在于( )

A.赞赏者没有足够实权和影响力

B.这些制度不适合欧洲变革需要

C.欧洲人对中国的认知模糊不清

D.中西文化本身具有巨大的差异

答案 B

9.(2024湖南,17,18分)阅读材料,完成下列要求。

材料 顺治十六年(1659),欧洲天主教传教士南怀仁来华,任职于清朝天文历法机构钦天监。南怀仁经常出入宫廷,为康熙帝讲授西学,还奉旨制造火炮。他在以往天主教士著作的基础上,编纂了《穷理学》一书。该书共六十卷,将17世纪欧洲流行的逻辑学教材《亚里士多德辩证法大全疏解》纳入其中,阐释了知识的等级和分类,展现了以逻辑学贯穿诸学科的西学知识体系。从无穷、分数、公约数等数学概念,到赤道、五洲、经纬度等地理问题,该书涉及自然科学的各方面知识。南怀仁还借鉴宋明理学“格物穷理”之说,创造性地使用了许多名词术语。例如,今天通用的“科学”“理论”和“实用”,被他译为“致知”“致明”和“致用”。因清朝有天主教禁令,该书删除了与传教相关的概念和提法。

康熙二十二年(1683),南怀仁将《穷理学》进呈皇帝。康熙帝认为该书内容荒谬不堪,不予刊印。此后书稿散佚民间,几乎被世人遗忘。康熙帝曾说:“赞美天王(主)之西教,与中国教化原不相容。唯西教士能通晓科学,故国家起用彼等,臣民当深体朕意。”南怀仁最终官至工部右侍郎,这是明清时期来华传教士所获的最高职衔。康熙二十七年(1688),南怀仁病逝于北京。康熙帝下旨表彰,谥号“勤敏”。

——改编自郑天挺《清史》、肖朗《明末清初

西学东渐史上的 穷理学 》等

(1)根据材料,概括《穷理学》内容的特点。(6分)

(2)根据材料,围绕南怀仁和《穷理学》,以“人·书·命运”为主题写一篇历史短文。(要求:自拟标题,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)(12分)

参考答案 (1)特点:展现贯穿逻辑学的知识体系;涉及自然科学各方面知识;借鉴理学进行创新。(6分)

(2)论题:明清时代环境影响西学东渐。(2分)

阐述:明清时期,政治方面,君主专制不断强化,传统思想不断固化,儒家纲常伦理日渐保守;经济方面,小农经济高度繁荣,新的经济因素发展缓慢;外交方面,日趋保守封闭,闭关自守。在此背景下,西方传教士对西方思想、科技的宣扬在明清时期受到很大的掣肘,突出体现在《穷理学》的思想内容必须与当时的君主专制保持高度一致,对西洋宗教教化的内容进行严格限制。明清时期的这一时代环境不利于西学的传播,遏制了新式人才的培养,迟滞了中国社会转型的步伐。(8分)

总之,明清时期,中国在政治、经济和外交等方面,缺乏中西交流的环境和氛围,对明清之际西学东渐的积极因素缺乏足够的认知和准备,一定程度上阻碍了社会的转型和发展。为此,我们要积极营造开放、包容的社会环境,推动社会的文明进步。(2分)

10.(2024北京,20,9分)端午故事

材料一 端午节由来已久,其起源有纪念屈原、吴越民族图腾祭、恶月恶日避毒除害等说法。古代各地的端午习俗包括,“以五彩丝系臂”祈求“不病瘟”“采艾以为人(人形),悬门户上,以攘毒气”,以竹筒贮米,投水以祭屈原,“蹋百草”“斗百草”“龙舟竞渡”,出嫁女“归宁(回娘家)”等。

材料二 20世纪以来中国端午节大事表

1912年,南京临时政府颁布新历法,规定新旧二历并存,旧习俗择要存录,吉凶神宿一律删除

1922年,《杭州青年》发表《整洁节(端午)卫生大运动宣言》“利用旧习惯里端午节除毒的社会心理”,举行卫生大运动

1928年,民国政府废止阴历,严禁机关、学校、团体循旧历习俗放假

1940年,抗敌文协为纪念屈原,将端午节定为“诗人节”“向国内推广实行”

1941年,《屈原》新剧上演,纪念国殇

民国年间,各地县志多有关于当时端午习俗的记载,如山西“插艾,食角黍(粽子),饮雄黄酒……游郊”;广东“各家裹角黍,各乡竞龙舟”

1984年,国家体委在广东举办首届“屈原杯”龙舟赛;随后日本、新加坡、澳大利亚等国也开始举办龙舟赛

2006年,端午节成为首批国家级非物质文化遗产

2007年,端午节成为国家法定节假日

2009年,端午习俗申遗成功,中国传统节日首次跻身世界非遗名录

阅读材料,结合所学,阐释端午节蕴含的中华优秀传统文化的内涵及特点。(9分)

答案 参考答案示例:

端午节体现了中华文化追求家国情怀。端午节纪念屈原体现了爱国主义。抗日战争时期,端午节被命名为“诗人节”,爱国精神被再次挖掘和弘扬。端午节体现了中华文化崇尚天人合一,如“蹋百草”“采艾”等亲近自然的习俗延续至今。

中华文化的起源具有本土性。端午节是集娱乐、亲情、竞技于一体的民俗节日,体现出中华文化的多样性。民国时期,国民政府颁布新历,全国各地依然过端午节,这体现出中华文化的延续性。随着时代发展,端午节的习俗不断丰富,如民国时期端午节传统的“除毒”习俗与卫生大运动结合起来,体现出中华文化与时俱进的创新性。

中华文化博大精深、底蕴深厚,端午习俗申遗成功,对传承和推广民族文化,维护世界文化的多样性具有重要意义。

三年模拟

一、选择题(每题3分,共12分)

1.[2024九省联考(安徽卷),1]文字是保存和传达语言的一种书写符号。下面依次是“亚”的甲骨文、金文、小篆、楷书及现代汉字的书写形式。据此可见( )

A.文明起源多元一体 B.文化交流丰富多彩

C.中华文明源远流长 D.中华文化博采众长

答案 C

2.(2024安徽皖江名校4月联考,11)公元4世纪,由拜占庭输入中国的商品有琉璃、珊瑚、玛瑙等,查士丁尼一世派遣往中国的僧侣将养蚕丝织技术传入拜占庭;拜占庭的民间幻术传入中国,与中国传统技艺相结合发展成为今天的中国杂技艺术;拜占庭的宗教景教于唐朝时传入中国。这些可用以说明( )

A.景教开始挑战儒学的正统地位

B.欧亚大陆农耕文明区域开始连接

C.不同地区的文明交流互鉴情况

D.拜占庭与唐朝存在领土接壤关系

答案 C

3.(2025届湖北武汉华中师大一附中11月期中,5)明清之际,传教士将西方科学文化知识引入中国,翻译了《几何原本》《同文算指》《浑盖通宪图说》《乾坤体义》《远西奇器说》《火攻撃要》等多部著作,并传入世界地图。明清之际这些书籍、地图的翻译与传播( )

A.改变了传统夷夏观念

B.便利了西方的精神渗透

C.动摇了中国主流思想

D.促进了传统科学的转型

答案 D

4.(2024河北部分示范高中一模,8)新文化运动的领袖最初无不服膺《天演论》。1919年元旦,李大钊发表文章指出,“生物的进化,不是靠着竞争,乃是靠着互助。人类若是想求生存,想享幸福,应该互相友爱”;陈独秀“更径将互助视为人性善的本能”;1919年,他们与蔡元培、胡适等人发起成立“工读互助团”。这一变化反映出当时( )

A.马克思主义成为思想主流

B.社会精英思想观念趋于保守

C.国人理性看待中西方文化

D.知识分子对西方文明的反思

答案 D

二、非选择题(共12分)

5.[2024九省联考(河南卷),44]阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

梁启超 中国学问不然,与其说是知识的学问,毋宁说是行为的学问

冯友兰 按照中国哲学的传统,它的功用不在于增加积极的知识,而在于提高心灵的境界——达到超乎现世的境界

张岱年 中国古代的天人合一思想,强调人与自然的统一,人的行为与自然的协调

张岂之 中华人文精神充满以天下为己任的历史使命感,无论是教育、学术、文化以至个人修身,最后都归结到“经世致用”上来

上表是几位学者对中国文化的部分看法,请结合中国古代史知识,至少选择一个角度,自拟论题并加以阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述准确。)

答案 论题:经世致用思想是中国传统哲学的核心思想。

阐述:春秋战国时期,诸子百家争鸣,积极宣扬各自的治国理政思想。道家学派主张顺应自然,无为而治;墨家学派主张“兼爱”“非攻”“尚贤”;法家学派主张严刑峻法、重视耕战,纷纷为实现社会稳定开出自己的“药方”,集中体现了经世致用思想。明清之际的思想家顾炎武、黄宗羲、王夫之等人在总结明朝灭亡的教训时,批判空疏学风的危害,弘扬经世致用、崇实黜虚的实学,强调要把学术研究同现实政治、社会实践的需要结合起来,倡导重视国计民生,开启了影响深远的实学之风。

综上所述,经世致用是中华优秀传统文化的重要思想理念,我们要继承其合理内核,努力做到知行合一,将个人的价值追求与家国责任统一。

【评分参考】

1.论题:(2分)

(1)没有论题或者论题不明确不得分。

(2)根据材料,概括提出的论题适合、准确得2分。

(其余酌情给分。)

2.阐述:(8分)

(1)准确全面阐述,论述合理,论述过程围绕论题展开,无基本史实错误,需要举出两个或两个以上论据,其余酌情给分。

(2)论证充分,逻辑清楚、文字表述通顺。

3.总结(2分):总结需要有所升华。

(答案言之成理即可,示例答案仅供评分及答题参考。)

第54讲 丰富多样的世界文化

五年高考

1.(2023天津,10,3分)在古代埃及,人们普遍将国王视作众神的一员,也是众神的子嗣,负有修建神庙和供奉众神的职责;国王的去世也视为“升天与众神汇合”。这表明国王的神化基于( )

A.宏大工程的现实需要 B.等级森严的种姓制度

C.注重血缘的传统习俗 D.广泛认同的社会意识

答案 D

2.(2021辽宁,11,3分)公元前5世纪伯罗奔尼撒战争期间,希腊地震不断发生,有时还引起海啸。时人认为这是神灵的警示,修昔底德则认为地震不过是巧合的自然现象,而海啸是由地震吸引海水离开海岸,海水回冲后产生的水灾。据此可知,修昔底德( )

A.具有理性精神 B.强调了人的个性自由

C.集文化之大成 D.创立了朴素唯物主义

答案 A

3.(2024贵州,12,3分)6世纪,拜占庭历史学家普罗柯比在《战史》中记载了拜占庭与波斯、汪达尔、哥特的战争。他在书中模仿修昔底德“普拉提亚之围”“雅典瘟疫”等纪事,其文笔、修辞技巧乃至叙事中夹杂演说词的写法都是“修昔底德式”的。这表明作者( )

A.创新历史编纂体裁 B.注重史料整理分析

C.继承古典著史传统 D.借鉴东方史学成果

答案 C

4.(2024湖南,12,3分)自6世纪末开始,以斯拉夫人为主体的北方族群大批涌入拜占庭帝国。为使新移民与原住民族和平共处,拜占庭皇帝不得不在新颁布的法律中吸收前者的某些习惯法。据此可知( )

A.斯拉夫人促进了大陆法系的形成

B.北方族群文化逐渐占据主流地位

C.习惯法逐步成为罗马法的主要部分

D.拜占庭帝国的立法文化具有包容性

答案 D

5.(2024北京,12,3分)2008年,时任希腊总理在一个拜占庭艺术主题展上致辞,强调拜占庭的遗产“不但被欧洲人分享,而且也为其一度覆盖的三大洲民族的公民所分享”。能支撑此观点的是( )

①拜占庭首次统一了西亚和北非文明区

②基辅罗斯的文化深受拜占庭文化的影响

③拜占庭文化被奥斯曼帝国全盘接受和传承

④《查士丁尼法典》推动了近代欧洲法律发展

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

答案 D

6.(2024福建,14,3分)17世纪下半叶,莫斯科发行了大量语言文法、算术、拉丁语、哲学及医学等书籍,甚至出现两千余套识字课本一天售罄的情况。这反映了当时( )

A.启蒙运动的延伸 B.印刷技术的提升

C.西欧文化的扩展 D.国民教育的普及

答案 C

7.(2023重庆,10,3分)古印度《摩奴法典》是根据吠陀经步典和古来习惯编成的法论文献,约成书于公元前2世纪至公元2世纪。其中段条文称,信众“如欲获得最好的幸福,即最后解脱,不要终生淹留在非僧侣种姓的教师那里,或不识吠陀的婆罗门那里”。该条文旨在( )

A.巩固婆罗门教地位 B.革新教育体制

C.打破种姓制度隔阂 D.宣扬法律权威

答案 A

8.(2024福建,12,3分)马达加斯加岛靠近非洲大陆东岸,岛上居民现在使用的马达加斯加语的词汇来自梵语、班图语等;该岛还发现了9至10世纪伊斯兰教徒的坟墓和波斯风格的陶器。这些现象反映了( )

A.环印度洋贸易的影响 B.古代语言的融合发展

C.非洲本土文化的演变 D.阿拉伯人的优势地位

答案 A

三年模拟

选择题(每题3分,共15分)

1.(2024湘豫名校联考二,31)在托勒密王朝(公元前305—前30年)时期的亚历山大城,希腊希帕克吸收了巴比伦天文学家基德那斯的251个太阴月等于269个近点月的说法,找到了可以测定日月大小和距离的方法;希腊欧几里得《几何原本》总结、吸收了古埃及几何学知识;希腊阿基米德借鉴巴比伦圆周率值3计算出圆周率值在3.141和3.142之间。这些科学成就的取得主要得益于( )

A.西欧封君封臣制度的建立

B.古希腊民主传统的继承

C.东西方文化的接触和交流

D.王朝君主们的大力支持

答案 C

2.(2024四川成都二诊,33)希罗多德在《历史》开篇中声明:“在这里发表出来的,乃是哈利卡尔那索斯人希罗多德的研究成果。”修昔底德在《伯罗奔尼撒战争史》第一章中写道,“所有的证据使我得到一个结论:过去的时代,无论在战争方面,或在其他方面,都不是伟大的时代”。据此可知,二者的共同点是( )

A.撰史立场偏激 B.主观色彩强烈

C.城邦观念浓厚 D.理性精神闪耀

答案 D

3.(2024吉林长春三模,12)10世纪以前,基辅罗斯的建筑基本上都是木结构。10世纪末,由希腊和基辅罗斯的建筑师共同建造了石砌教堂,之后陆续建造了多个同名的圣索菲亚大教堂,它们的基本结构与东欧传统教堂类似,都由三个侧廊、四道间墙和一个穹顶组成。这说明基辅罗斯( )

A.中央集权的巩固和强化

B.教权与王权的二元并立

C.是东西文明交往的桥梁

D.深受拜占庭帝国的影响

答案 D

4.(2025届河北部分学校11月期中,12)古代阿拉伯的医学科学,主要来源于希腊医学,一部分则来源于波斯医学,他们很早就把格林医学著作的绝大部分译成阿拉伯文。印度人在古代就发明了表达数字的符号和定位计数的进位法,这种数字和进位法被阿拉伯人学会,并传向西方。由此可见,古代阿拉伯( )

A.成为欧亚科学发展中心

B.推动了文明的碰撞与交流

C.控制了连接欧亚的商路

D.创新了国际交往的新形式

答案 B

5.(2025届湖北新高考协作体期中,14)中世纪后期,大量希腊文和阿拉伯文的科学著作被带入西欧:从12世纪初开始,各个大学普遍开设了欧几里得的几何学、托勒密的天文学、罗马法、阿拉伯的哲学和科学,还有亚里士多德的物理学、逻辑学等课程。这些课程( )

A.提高了西欧社会的生产力水平

B.为近代科学的产生奠定了基础

C.有利于城市的自治权不断扩大

D.推动西欧工商业的繁荣和发展

答案 B

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2026全国版高考历史一轮

选择性必修3 文化交流与传播

第二十一单元 源远流长的中华文化与丰富多样的世界文化

第53讲 源远流长的中华文化

五年高考

1.(2024河北,1,3分)据考古发掘,距今约9000年前的浙江上山、河南贾湖等遗址,出土了中国特有的制作榫卯结构工具石凿;距今8000至7000年前的浙江跨湖桥、河姆渡等遗址,发现了榫卯木结构建筑。之后,此类建筑在中华大地广泛分布,成为中国最典型的建筑形式之一。这主要体现了,中华文化具有( )

A.本土性和包容性 B.多样性和连续性

C.本土性和连续性 D.多样性和包容性

2.(2022辽宁,1,3分)春秋末期,中行氏在晋国内部纷争中失败,中行寅因此怪罪太祝祭祀用的牺牲不肥美且斋戒不敬,太祝则认为中行寅不修德义而招致民怨,“一人祝之,一国诅之,一祝不胜万诅,国亡不亦宜乎!”太祝的观点( )

A.反映了民本思想倾向 B.质疑了祭祀功用

C.强调了宗法伦理关系 D.否定了君权神授

3.(2024北京,1,3分)古代玉器为礼之重器,孔子用玉比喻理想人格:温润而泽,仁也;缜密以栗(坚硬),知(智)也;廉(棱角)而不刿(割),义也;垂之如队(坠),礼也。这一比喻寄托了( )

A.隆礼重法的精神 B.无为而治的理想

C.修身明德的追求 D.选贤任能的理念

4.(2022重庆,1,3分)有学者指出,“德”的观念至少在西周已经产生,它既是一种个人的品德,又与天命有关。春秋时期,“德”的神秘意味开始减弱,更强调人的品德和理性,如文献记载:“鬼神非人实亲,惟德是依。”推崇文献中这一观点的先秦思想流派是( )

A.墨家 B.兵家 C.儒家 D.法家

5.(2023河北,3,3分)吐鲁番交河故城粟特人(中亚地区的一个古代民族)康氏家族墓地,出土了唐龙朔二年(662)康延愿墓志。志文载其家世曰:“其先出自中华,迁播届于交河之郡也。”这可用于证明( )

A.人口流动促进了边疆开发

B.世族郡望观念影响广泛

C.华夏文化认同观念的演进

D.各族同源共祖观念流行

6.(2023海南,4,3分)“楚弓楚得”的典故出自《说苑·至公》。欧洲学者在17世纪用拉丁文给《论语》作注时,认为中国人心胸宽广、有君子之德,援引了这一典故,但将其中的“弓”换成了西方骑士惯用的“盾”。这说明( )

A.文献转译曲解原著价值立场

B.文明交融推动世界文化繁荣

C.文教推广带有个体主观经验

D.文化借鉴基于特定历史语境

7.(2023海南,5,3分)琼剧源于明代传入的“军戏”。它以中板为主,融会了多种外来剧种的声腔和曲牌,到20世纪30年代才有现名。有戏谚云:“生脚儒雅且潇洒,旦脚文静又婉娇。彩旦辣,花生刁,书僮天真梅香飘。”独特的文化内蕴和表演形式使其远播粤、桂等地以及东南亚一些国家。这一历程主要反映( )

A.故土情结助推文化传承

B.人口迁徙促进文化交流

C.商路畅通带动文化传播

D.艺术形态彰显文化魅力

8.(2023浙江6月选考,18,3分)18世纪,无论是英国还是欧洲大陆,社会上层和知识界都曾有人对中国的法律制度、科举选拔制度等称道不已,然而他们的赞赏之情,却始终未能转变为其本国的现实制度,根本原因在于( )

A.赞赏者没有足够实权和影响力

B.这些制度不适合欧洲变革需要

C.欧洲人对中国的认知模糊不清

D.中西文化本身具有巨大的差异

9.(2024湖南,17,18分)阅读材料,完成下列要求。

材料 顺治十六年(1659),欧洲天主教传教士南怀仁来华,任职于清朝天文历法机构钦天监。南怀仁经常出入宫廷,为康熙帝讲授西学,还奉旨制造火炮。他在以往天主教士著作的基础上,编纂了《穷理学》一书。该书共六十卷,将17世纪欧洲流行的逻辑学教材《亚里士多德辩证法大全疏解》纳入其中,阐释了知识的等级和分类,展现了以逻辑学贯穿诸学科的西学知识体系。从无穷、分数、公约数等数学概念,到赤道、五洲、经纬度等地理问题,该书涉及自然科学的各方面知识。南怀仁还借鉴宋明理学“格物穷理”之说,创造性地使用了许多名词术语。例如,今天通用的“科学”“理论”和“实用”,被他译为“致知”“致明”和“致用”。因清朝有天主教禁令,该书删除了与传教相关的概念和提法。

康熙二十二年(1683),南怀仁将《穷理学》进呈皇帝。康熙帝认为该书内容荒谬不堪,不予刊印。此后书稿散佚民间,几乎被世人遗忘。康熙帝曾说:“赞美天王(主)之西教,与中国教化原不相容。唯西教士能通晓科学,故国家起用彼等,臣民当深体朕意。”南怀仁最终官至工部右侍郎,这是明清时期来华传教士所获的最高职衔。康熙二十七年(1688),南怀仁病逝于北京。康熙帝下旨表彰,谥号“勤敏”。

——改编自郑天挺《清史》、肖朗《明末清初

西学东渐史上的 穷理学 》等

(1)根据材料,概括《穷理学》内容的特点。(6分)

(2)根据材料,围绕南怀仁和《穷理学》,以“人·书·命运”为主题写一篇历史短文。(要求:自拟标题,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)(12分)

10.(2024北京,20,9分)端午故事

材料一 端午节由来已久,其起源有纪念屈原、吴越民族图腾祭、恶月恶日避毒除害等说法。古代各地的端午习俗包括,“以五彩丝系臂”祈求“不病瘟”“采艾以为人(人形),悬门户上,以攘毒气”,以竹筒贮米,投水以祭屈原,“蹋百草”“斗百草”“龙舟竞渡”,出嫁女“归宁(回娘家)”等。

材料二 20世纪以来中国端午节大事表

1912年,南京临时政府颁布新历法,规定新旧二历并存,旧习俗择要存录,吉凶神宿一律删除

1922年,《杭州青年》发表《整洁节(端午)卫生大运动宣言》“利用旧习惯里端午节除毒的社会心理”,举行卫生大运动

1928年,民国政府废止阴历,严禁机关、学校、团体循旧历习俗放假

1940年,抗敌文协为纪念屈原,将端午节定为“诗人节”“向国内推广实行”

1941年,《屈原》新剧上演,纪念国殇

民国年间,各地县志多有关于当时端午习俗的记载,如山西“插艾,食角黍(粽子),饮雄黄酒……游郊”;广东“各家裹角黍,各乡竞龙舟”

1984年,国家体委在广东举办首届“屈原杯”龙舟赛;随后日本、新加坡、澳大利亚等国也开始举办龙舟赛

2006年,端午节成为首批国家级非物质文化遗产

2007年,端午节成为国家法定节假日

2009年,端午习俗申遗成功,中国传统节日首次跻身世界非遗名录

阅读材料,结合所学,阐释端午节蕴含的中华优秀传统文化的内涵及特点。(9分)

三年模拟

一、选择题(每题3分,共12分)

1.[2024九省联考(安徽卷),1]文字是保存和传达语言的一种书写符号。下面依次是“亚”的甲骨文、金文、小篆、楷书及现代汉字的书写形式。据此可见( )

A.文明起源多元一体 B.文化交流丰富多彩

C.中华文明源远流长 D.中华文化博采众长

2.(2024安徽皖江名校4月联考,11)公元4世纪,由拜占庭输入中国的商品有琉璃、珊瑚、玛瑙等,查士丁尼一世派遣往中国的僧侣将养蚕丝织技术传入拜占庭;拜占庭的民间幻术传入中国,与中国传统技艺相结合发展成为今天的中国杂技艺术;拜占庭的宗教景教于唐朝时传入中国。这些可用以说明( )

A.景教开始挑战儒学的正统地位

B.欧亚大陆农耕文明区域开始连接

C.不同地区的文明交流互鉴情况

D.拜占庭与唐朝存在领土接壤关系

3.(2025届湖北武汉华中师大一附中11月期中,5)明清之际,传教士将西方科学文化知识引入中国,翻译了《几何原本》《同文算指》《浑盖通宪图说》《乾坤体义》《远西奇器说》《火攻撃要》等多部著作,并传入世界地图。明清之际这些书籍、地图的翻译与传播( )

A.改变了传统夷夏观念

B.便利了西方的精神渗透

C.动摇了中国主流思想

D.促进了传统科学的转型

4.(2024河北部分示范高中一模,8)新文化运动的领袖最初无不服膺《天演论》。1919年元旦,李大钊发表文章指出,“生物的进化,不是靠着竞争,乃是靠着互助。人类若是想求生存,想享幸福,应该互相友爱”;陈独秀“更径将互助视为人性善的本能”;1919年,他们与蔡元培、胡适等人发起成立“工读互助团”。这一变化反映出当时( )

A.马克思主义成为思想主流

B.社会精英思想观念趋于保守

C.国人理性看待中西方文化

D.知识分子对西方文明的反思

二、非选择题(共12分)

5.[2024九省联考(河南卷),44]阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

梁启超 中国学问不然,与其说是知识的学问,毋宁说是行为的学问

冯友兰 按照中国哲学的传统,它的功用不在于增加积极的知识,而在于提高心灵的境界——达到超乎现世的境界

张岱年 中国古代的天人合一思想,强调人与自然的统一,人的行为与自然的协调

张岂之 中华人文精神充满以天下为己任的历史使命感,无论是教育、学术、文化以至个人修身,最后都归结到“经世致用”上来

上表是几位学者对中国文化的部分看法,请结合中国古代史知识,至少选择一个角度,自拟论题并加以阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述准确。)

第54讲 丰富多样的世界文化

五年高考

1.(2023天津,10,3分)在古代埃及,人们普遍将国王视作众神的一员,也是众神的子嗣,负有修建神庙和供奉众神的职责;国王的去世也视为“升天与众神汇合”。这表明国王的神化基于( )

A.宏大工程的现实需要 B.等级森严的种姓制度

C.注重血缘的传统习俗 D.广泛认同的社会意识

2.(2021辽宁,11,3分)公元前5世纪伯罗奔尼撒战争期间,希腊地震不断发生,有时还引起海啸。时人认为这是神灵的警示,修昔底德则认为地震不过是巧合的自然现象,而海啸是由地震吸引海水离开海岸,海水回冲后产生的水灾。据此可知,修昔底德( )

A.具有理性精神 B.强调了人的个性自由

C.集文化之大成 D.创立了朴素唯物主义

3.(2024贵州,12,3分)6世纪,拜占庭历史学家普罗柯比在《战史》中记载了拜占庭与波斯、汪达尔、哥特的战争。他在书中模仿修昔底德“普拉提亚之围”“雅典瘟疫”等纪事,其文笔、修辞技巧乃至叙事中夹杂演说词的写法都是“修昔底德式”的。这表明作者( )

A.创新历史编纂体裁 B.注重史料整理分析

C.继承古典著史传统 D.借鉴东方史学成果

4.(2024湖南,12,3分)自6世纪末开始,以斯拉夫人为主体的北方族群大批涌入拜占庭帝国。为使新移民与原住民族和平共处,拜占庭皇帝不得不在新颁布的法律中吸收前者的某些习惯法。据此可知( )

A.斯拉夫人促进了大陆法系的形成

B.北方族群文化逐渐占据主流地位

C.习惯法逐步成为罗马法的主要部分

D.拜占庭帝国的立法文化具有包容性

5.(2024北京,12,3分)2008年,时任希腊总理在一个拜占庭艺术主题展上致辞,强调拜占庭的遗产“不但被欧洲人分享,而且也为其一度覆盖的三大洲民族的公民所分享”。能支撑此观点的是( )

①拜占庭首次统一了西亚和北非文明区

②基辅罗斯的文化深受拜占庭文化的影响

③拜占庭文化被奥斯曼帝国全盘接受和传承

④《查士丁尼法典》推动了近代欧洲法律发展

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

6.(2024福建,14,3分)17世纪下半叶,莫斯科发行了大量语言文法、算术、拉丁语、哲学及医学等书籍,甚至出现两千余套识字课本一天售罄的情况。这反映了当时( )

A.启蒙运动的延伸 B.印刷技术的提升

C.西欧文化的扩展 D.国民教育的普及

7.(2023重庆,10,3分)古印度《摩奴法典》是根据吠陀经步典和古来习惯编成的法论文献,约成书于公元前2世纪至公元2世纪。其中段条文称,信众“如欲获得最好的幸福,即最后解脱,不要终生淹留在非僧侣种姓的教师那里,或不识吠陀的婆罗门那里”。该条文旨在( )

A.巩固婆罗门教地位 B.革新教育体制

C.打破种姓制度隔阂 D.宣扬法律权威

8.(2024福建,12,3分)马达加斯加岛靠近非洲大陆东岸,岛上居民现在使用的马达加斯加语的词汇来自梵语、班图语等;该岛还发现了9至10世纪伊斯兰教徒的坟墓和波斯风格的陶器。这些现象反映了( )

A.环印度洋贸易的影响 B.古代语言的融合发展

C.非洲本土文化的演变 D.阿拉伯人的优势地位

三年模拟

选择题(每题3分,共15分)

1.(2024湘豫名校联考二,31)在托勒密王朝(公元前305—前30年)时期的亚历山大城,希腊希帕克吸收了巴比伦天文学家基德那斯的251个太阴月等于269个近点月的说法,找到了可以测定日月大小和距离的方法;希腊欧几里得《几何原本》总结、吸收了古埃及几何学知识;希腊阿基米德借鉴巴比伦圆周率值3计算出圆周率值在3.141和3.142之间。这些科学成就的取得主要得益于( )

A.西欧封君封臣制度的建立

B.古希腊民主传统的继承

C.东西方文化的接触和交流

D.王朝君主们的大力支持

2.(2024四川成都二诊,33)希罗多德在《历史》开篇中声明:“在这里发表出来的,乃是哈利卡尔那索斯人希罗多德的研究成果。”修昔底德在《伯罗奔尼撒战争史》第一章中写道,“所有的证据使我得到一个结论:过去的时代,无论在战争方面,或在其他方面,都不是伟大的时代”。据此可知,二者的共同点是( )

A.撰史立场偏激 B.主观色彩强烈

C.城邦观念浓厚 D.理性精神闪耀

3.(2024吉林长春三模,12)10世纪以前,基辅罗斯的建筑基本上都是木结构。10世纪末,由希腊和基辅罗斯的建筑师共同建造了石砌教堂,之后陆续建造了多个同名的圣索菲亚大教堂,它们的基本结构与东欧传统教堂类似,都由三个侧廊、四道间墙和一个穹顶组成。这说明基辅罗斯( )

A.中央集权的巩固和强化

B.教权与王权的二元并立

C.是东西文明交往的桥梁

D.深受拜占庭帝国的影响

4.(2025届河北部分学校11月期中,12)古代阿拉伯的医学科学,主要来源于希腊医学,一部分则来源于波斯医学,他们很早就把格林医学著作的绝大部分译成阿拉伯文。印度人在古代就发明了表达数字的符号和定位计数的进位法,这种数字和进位法被阿拉伯人学会,并传向西方。由此可见,古代阿拉伯( )

A.成为欧亚科学发展中心

B.推动了文明的碰撞与交流

C.控制了连接欧亚的商路

D.创新了国际交往的新形式

5.(2025届湖北新高考协作体期中,14)中世纪后期,大量希腊文和阿拉伯文的科学著作被带入西欧:从12世纪初开始,各个大学普遍开设了欧几里得的几何学、托勒密的天文学、罗马法、阿拉伯的哲学和科学,还有亚里士多德的物理学、逻辑学等课程。这些课程( )

A.提高了西欧社会的生产力水平

B.为近代科学的产生奠定了基础

C.有利于城市的自治权不断扩大

D.推动西欧工商业的繁荣和发展

选择性必修3 文化交流与传播

第二十一单元 源远流长的中华文化与丰富多样的世界文化

第53讲 源远流长的中华文化

五年高考

1.(2024河北,1,3分)据考古发掘,距今约9000年前的浙江上山、河南贾湖等遗址,出土了中国特有的制作榫卯结构工具石凿;距今8000至7000年前的浙江跨湖桥、河姆渡等遗址,发现了榫卯木结构建筑。之后,此类建筑在中华大地广泛分布,成为中国最典型的建筑形式之一。这主要体现了,中华文化具有( )

A.本土性和包容性 B.多样性和连续性

C.本土性和连续性 D.多样性和包容性

答案 C

2.(2022辽宁,1,3分)春秋末期,中行氏在晋国内部纷争中失败,中行寅因此怪罪太祝祭祀用的牺牲不肥美且斋戒不敬,太祝则认为中行寅不修德义而招致民怨,“一人祝之,一国诅之,一祝不胜万诅,国亡不亦宜乎!”太祝的观点( )

A.反映了民本思想倾向 B.质疑了祭祀功用

C.强调了宗法伦理关系 D.否定了君权神授

答案 A

3.(2024北京,1,3分)古代玉器为礼之重器,孔子用玉比喻理想人格:温润而泽,仁也;缜密以栗(坚硬),知(智)也;廉(棱角)而不刿(割),义也;垂之如队(坠),礼也。这一比喻寄托了( )

A.隆礼重法的精神 B.无为而治的理想

C.修身明德的追求 D.选贤任能的理念

答案 C

4.(2022重庆,1,3分)有学者指出,“德”的观念至少在西周已经产生,它既是一种个人的品德,又与天命有关。春秋时期,“德”的神秘意味开始减弱,更强调人的品德和理性,如文献记载:“鬼神非人实亲,惟德是依。”推崇文献中这一观点的先秦思想流派是( )

A.墨家 B.兵家 C.儒家 D.法家

答案 C

5.(2023河北,3,3分)吐鲁番交河故城粟特人(中亚地区的一个古代民族)康氏家族墓地,出土了唐龙朔二年(662)康延愿墓志。志文载其家世曰:“其先出自中华,迁播届于交河之郡也。”这可用于证明( )

A.人口流动促进了边疆开发

B.世族郡望观念影响广泛

C.华夏文化认同观念的演进

D.各族同源共祖观念流行

答案 C

6.(2023海南,4,3分)“楚弓楚得”的典故出自《说苑·至公》。欧洲学者在17世纪用拉丁文给《论语》作注时,认为中国人心胸宽广、有君子之德,援引了这一典故,但将其中的“弓”换成了西方骑士惯用的“盾”。这说明( )

A.文献转译曲解原著价值立场

B.文明交融推动世界文化繁荣

C.文教推广带有个体主观经验

D.文化借鉴基于特定历史语境

答案 D

7.(2023海南,5,3分)琼剧源于明代传入的“军戏”。它以中板为主,融会了多种外来剧种的声腔和曲牌,到20世纪30年代才有现名。有戏谚云:“生脚儒雅且潇洒,旦脚文静又婉娇。彩旦辣,花生刁,书僮天真梅香飘。”独特的文化内蕴和表演形式使其远播粤、桂等地以及东南亚一些国家。这一历程主要反映( )

A.故土情结助推文化传承

B.人口迁徙促进文化交流

C.商路畅通带动文化传播

D.艺术形态彰显文化魅力

答案 B

8.(2023浙江6月选考,18,3分)18世纪,无论是英国还是欧洲大陆,社会上层和知识界都曾有人对中国的法律制度、科举选拔制度等称道不已,然而他们的赞赏之情,却始终未能转变为其本国的现实制度,根本原因在于( )

A.赞赏者没有足够实权和影响力

B.这些制度不适合欧洲变革需要

C.欧洲人对中国的认知模糊不清

D.中西文化本身具有巨大的差异

答案 B

9.(2024湖南,17,18分)阅读材料,完成下列要求。

材料 顺治十六年(1659),欧洲天主教传教士南怀仁来华,任职于清朝天文历法机构钦天监。南怀仁经常出入宫廷,为康熙帝讲授西学,还奉旨制造火炮。他在以往天主教士著作的基础上,编纂了《穷理学》一书。该书共六十卷,将17世纪欧洲流行的逻辑学教材《亚里士多德辩证法大全疏解》纳入其中,阐释了知识的等级和分类,展现了以逻辑学贯穿诸学科的西学知识体系。从无穷、分数、公约数等数学概念,到赤道、五洲、经纬度等地理问题,该书涉及自然科学的各方面知识。南怀仁还借鉴宋明理学“格物穷理”之说,创造性地使用了许多名词术语。例如,今天通用的“科学”“理论”和“实用”,被他译为“致知”“致明”和“致用”。因清朝有天主教禁令,该书删除了与传教相关的概念和提法。

康熙二十二年(1683),南怀仁将《穷理学》进呈皇帝。康熙帝认为该书内容荒谬不堪,不予刊印。此后书稿散佚民间,几乎被世人遗忘。康熙帝曾说:“赞美天王(主)之西教,与中国教化原不相容。唯西教士能通晓科学,故国家起用彼等,臣民当深体朕意。”南怀仁最终官至工部右侍郎,这是明清时期来华传教士所获的最高职衔。康熙二十七年(1688),南怀仁病逝于北京。康熙帝下旨表彰,谥号“勤敏”。

——改编自郑天挺《清史》、肖朗《明末清初

西学东渐史上的 穷理学 》等

(1)根据材料,概括《穷理学》内容的特点。(6分)

(2)根据材料,围绕南怀仁和《穷理学》,以“人·书·命运”为主题写一篇历史短文。(要求:自拟标题,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)(12分)

参考答案 (1)特点:展现贯穿逻辑学的知识体系;涉及自然科学各方面知识;借鉴理学进行创新。(6分)

(2)论题:明清时代环境影响西学东渐。(2分)

阐述:明清时期,政治方面,君主专制不断强化,传统思想不断固化,儒家纲常伦理日渐保守;经济方面,小农经济高度繁荣,新的经济因素发展缓慢;外交方面,日趋保守封闭,闭关自守。在此背景下,西方传教士对西方思想、科技的宣扬在明清时期受到很大的掣肘,突出体现在《穷理学》的思想内容必须与当时的君主专制保持高度一致,对西洋宗教教化的内容进行严格限制。明清时期的这一时代环境不利于西学的传播,遏制了新式人才的培养,迟滞了中国社会转型的步伐。(8分)

总之,明清时期,中国在政治、经济和外交等方面,缺乏中西交流的环境和氛围,对明清之际西学东渐的积极因素缺乏足够的认知和准备,一定程度上阻碍了社会的转型和发展。为此,我们要积极营造开放、包容的社会环境,推动社会的文明进步。(2分)

10.(2024北京,20,9分)端午故事

材料一 端午节由来已久,其起源有纪念屈原、吴越民族图腾祭、恶月恶日避毒除害等说法。古代各地的端午习俗包括,“以五彩丝系臂”祈求“不病瘟”“采艾以为人(人形),悬门户上,以攘毒气”,以竹筒贮米,投水以祭屈原,“蹋百草”“斗百草”“龙舟竞渡”,出嫁女“归宁(回娘家)”等。

材料二 20世纪以来中国端午节大事表

1912年,南京临时政府颁布新历法,规定新旧二历并存,旧习俗择要存录,吉凶神宿一律删除

1922年,《杭州青年》发表《整洁节(端午)卫生大运动宣言》“利用旧习惯里端午节除毒的社会心理”,举行卫生大运动

1928年,民国政府废止阴历,严禁机关、学校、团体循旧历习俗放假

1940年,抗敌文协为纪念屈原,将端午节定为“诗人节”“向国内推广实行”

1941年,《屈原》新剧上演,纪念国殇

民国年间,各地县志多有关于当时端午习俗的记载,如山西“插艾,食角黍(粽子),饮雄黄酒……游郊”;广东“各家裹角黍,各乡竞龙舟”

1984年,国家体委在广东举办首届“屈原杯”龙舟赛;随后日本、新加坡、澳大利亚等国也开始举办龙舟赛

2006年,端午节成为首批国家级非物质文化遗产

2007年,端午节成为国家法定节假日

2009年,端午习俗申遗成功,中国传统节日首次跻身世界非遗名录

阅读材料,结合所学,阐释端午节蕴含的中华优秀传统文化的内涵及特点。(9分)

答案 参考答案示例:

端午节体现了中华文化追求家国情怀。端午节纪念屈原体现了爱国主义。抗日战争时期,端午节被命名为“诗人节”,爱国精神被再次挖掘和弘扬。端午节体现了中华文化崇尚天人合一,如“蹋百草”“采艾”等亲近自然的习俗延续至今。

中华文化的起源具有本土性。端午节是集娱乐、亲情、竞技于一体的民俗节日,体现出中华文化的多样性。民国时期,国民政府颁布新历,全国各地依然过端午节,这体现出中华文化的延续性。随着时代发展,端午节的习俗不断丰富,如民国时期端午节传统的“除毒”习俗与卫生大运动结合起来,体现出中华文化与时俱进的创新性。

中华文化博大精深、底蕴深厚,端午习俗申遗成功,对传承和推广民族文化,维护世界文化的多样性具有重要意义。

三年模拟

一、选择题(每题3分,共12分)

1.[2024九省联考(安徽卷),1]文字是保存和传达语言的一种书写符号。下面依次是“亚”的甲骨文、金文、小篆、楷书及现代汉字的书写形式。据此可见( )

A.文明起源多元一体 B.文化交流丰富多彩

C.中华文明源远流长 D.中华文化博采众长

答案 C

2.(2024安徽皖江名校4月联考,11)公元4世纪,由拜占庭输入中国的商品有琉璃、珊瑚、玛瑙等,查士丁尼一世派遣往中国的僧侣将养蚕丝织技术传入拜占庭;拜占庭的民间幻术传入中国,与中国传统技艺相结合发展成为今天的中国杂技艺术;拜占庭的宗教景教于唐朝时传入中国。这些可用以说明( )

A.景教开始挑战儒学的正统地位

B.欧亚大陆农耕文明区域开始连接

C.不同地区的文明交流互鉴情况

D.拜占庭与唐朝存在领土接壤关系

答案 C

3.(2025届湖北武汉华中师大一附中11月期中,5)明清之际,传教士将西方科学文化知识引入中国,翻译了《几何原本》《同文算指》《浑盖通宪图说》《乾坤体义》《远西奇器说》《火攻撃要》等多部著作,并传入世界地图。明清之际这些书籍、地图的翻译与传播( )

A.改变了传统夷夏观念

B.便利了西方的精神渗透

C.动摇了中国主流思想

D.促进了传统科学的转型

答案 D

4.(2024河北部分示范高中一模,8)新文化运动的领袖最初无不服膺《天演论》。1919年元旦,李大钊发表文章指出,“生物的进化,不是靠着竞争,乃是靠着互助。人类若是想求生存,想享幸福,应该互相友爱”;陈独秀“更径将互助视为人性善的本能”;1919年,他们与蔡元培、胡适等人发起成立“工读互助团”。这一变化反映出当时( )

A.马克思主义成为思想主流

B.社会精英思想观念趋于保守

C.国人理性看待中西方文化

D.知识分子对西方文明的反思

答案 D

二、非选择题(共12分)

5.[2024九省联考(河南卷),44]阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

梁启超 中国学问不然,与其说是知识的学问,毋宁说是行为的学问

冯友兰 按照中国哲学的传统,它的功用不在于增加积极的知识,而在于提高心灵的境界——达到超乎现世的境界

张岱年 中国古代的天人合一思想,强调人与自然的统一,人的行为与自然的协调

张岂之 中华人文精神充满以天下为己任的历史使命感,无论是教育、学术、文化以至个人修身,最后都归结到“经世致用”上来

上表是几位学者对中国文化的部分看法,请结合中国古代史知识,至少选择一个角度,自拟论题并加以阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述准确。)

答案 论题:经世致用思想是中国传统哲学的核心思想。

阐述:春秋战国时期,诸子百家争鸣,积极宣扬各自的治国理政思想。道家学派主张顺应自然,无为而治;墨家学派主张“兼爱”“非攻”“尚贤”;法家学派主张严刑峻法、重视耕战,纷纷为实现社会稳定开出自己的“药方”,集中体现了经世致用思想。明清之际的思想家顾炎武、黄宗羲、王夫之等人在总结明朝灭亡的教训时,批判空疏学风的危害,弘扬经世致用、崇实黜虚的实学,强调要把学术研究同现实政治、社会实践的需要结合起来,倡导重视国计民生,开启了影响深远的实学之风。

综上所述,经世致用是中华优秀传统文化的重要思想理念,我们要继承其合理内核,努力做到知行合一,将个人的价值追求与家国责任统一。

【评分参考】

1.论题:(2分)

(1)没有论题或者论题不明确不得分。

(2)根据材料,概括提出的论题适合、准确得2分。

(其余酌情给分。)

2.阐述:(8分)

(1)准确全面阐述,论述合理,论述过程围绕论题展开,无基本史实错误,需要举出两个或两个以上论据,其余酌情给分。

(2)论证充分,逻辑清楚、文字表述通顺。

3.总结(2分):总结需要有所升华。

(答案言之成理即可,示例答案仅供评分及答题参考。)

第54讲 丰富多样的世界文化

五年高考

1.(2023天津,10,3分)在古代埃及,人们普遍将国王视作众神的一员,也是众神的子嗣,负有修建神庙和供奉众神的职责;国王的去世也视为“升天与众神汇合”。这表明国王的神化基于( )

A.宏大工程的现实需要 B.等级森严的种姓制度

C.注重血缘的传统习俗 D.广泛认同的社会意识

答案 D

2.(2021辽宁,11,3分)公元前5世纪伯罗奔尼撒战争期间,希腊地震不断发生,有时还引起海啸。时人认为这是神灵的警示,修昔底德则认为地震不过是巧合的自然现象,而海啸是由地震吸引海水离开海岸,海水回冲后产生的水灾。据此可知,修昔底德( )

A.具有理性精神 B.强调了人的个性自由

C.集文化之大成 D.创立了朴素唯物主义

答案 A

3.(2024贵州,12,3分)6世纪,拜占庭历史学家普罗柯比在《战史》中记载了拜占庭与波斯、汪达尔、哥特的战争。他在书中模仿修昔底德“普拉提亚之围”“雅典瘟疫”等纪事,其文笔、修辞技巧乃至叙事中夹杂演说词的写法都是“修昔底德式”的。这表明作者( )

A.创新历史编纂体裁 B.注重史料整理分析

C.继承古典著史传统 D.借鉴东方史学成果

答案 C

4.(2024湖南,12,3分)自6世纪末开始,以斯拉夫人为主体的北方族群大批涌入拜占庭帝国。为使新移民与原住民族和平共处,拜占庭皇帝不得不在新颁布的法律中吸收前者的某些习惯法。据此可知( )

A.斯拉夫人促进了大陆法系的形成

B.北方族群文化逐渐占据主流地位

C.习惯法逐步成为罗马法的主要部分

D.拜占庭帝国的立法文化具有包容性

答案 D

5.(2024北京,12,3分)2008年,时任希腊总理在一个拜占庭艺术主题展上致辞,强调拜占庭的遗产“不但被欧洲人分享,而且也为其一度覆盖的三大洲民族的公民所分享”。能支撑此观点的是( )

①拜占庭首次统一了西亚和北非文明区

②基辅罗斯的文化深受拜占庭文化的影响

③拜占庭文化被奥斯曼帝国全盘接受和传承

④《查士丁尼法典》推动了近代欧洲法律发展

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

答案 D

6.(2024福建,14,3分)17世纪下半叶,莫斯科发行了大量语言文法、算术、拉丁语、哲学及医学等书籍,甚至出现两千余套识字课本一天售罄的情况。这反映了当时( )

A.启蒙运动的延伸 B.印刷技术的提升

C.西欧文化的扩展 D.国民教育的普及

答案 C

7.(2023重庆,10,3分)古印度《摩奴法典》是根据吠陀经步典和古来习惯编成的法论文献,约成书于公元前2世纪至公元2世纪。其中段条文称,信众“如欲获得最好的幸福,即最后解脱,不要终生淹留在非僧侣种姓的教师那里,或不识吠陀的婆罗门那里”。该条文旨在( )

A.巩固婆罗门教地位 B.革新教育体制

C.打破种姓制度隔阂 D.宣扬法律权威

答案 A

8.(2024福建,12,3分)马达加斯加岛靠近非洲大陆东岸,岛上居民现在使用的马达加斯加语的词汇来自梵语、班图语等;该岛还发现了9至10世纪伊斯兰教徒的坟墓和波斯风格的陶器。这些现象反映了( )

A.环印度洋贸易的影响 B.古代语言的融合发展

C.非洲本土文化的演变 D.阿拉伯人的优势地位

答案 A

三年模拟

选择题(每题3分,共15分)

1.(2024湘豫名校联考二,31)在托勒密王朝(公元前305—前30年)时期的亚历山大城,希腊希帕克吸收了巴比伦天文学家基德那斯的251个太阴月等于269个近点月的说法,找到了可以测定日月大小和距离的方法;希腊欧几里得《几何原本》总结、吸收了古埃及几何学知识;希腊阿基米德借鉴巴比伦圆周率值3计算出圆周率值在3.141和3.142之间。这些科学成就的取得主要得益于( )

A.西欧封君封臣制度的建立

B.古希腊民主传统的继承

C.东西方文化的接触和交流

D.王朝君主们的大力支持

答案 C

2.(2024四川成都二诊,33)希罗多德在《历史》开篇中声明:“在这里发表出来的,乃是哈利卡尔那索斯人希罗多德的研究成果。”修昔底德在《伯罗奔尼撒战争史》第一章中写道,“所有的证据使我得到一个结论:过去的时代,无论在战争方面,或在其他方面,都不是伟大的时代”。据此可知,二者的共同点是( )

A.撰史立场偏激 B.主观色彩强烈

C.城邦观念浓厚 D.理性精神闪耀

答案 D

3.(2024吉林长春三模,12)10世纪以前,基辅罗斯的建筑基本上都是木结构。10世纪末,由希腊和基辅罗斯的建筑师共同建造了石砌教堂,之后陆续建造了多个同名的圣索菲亚大教堂,它们的基本结构与东欧传统教堂类似,都由三个侧廊、四道间墙和一个穹顶组成。这说明基辅罗斯( )

A.中央集权的巩固和强化

B.教权与王权的二元并立

C.是东西文明交往的桥梁

D.深受拜占庭帝国的影响

答案 D

4.(2025届河北部分学校11月期中,12)古代阿拉伯的医学科学,主要来源于希腊医学,一部分则来源于波斯医学,他们很早就把格林医学著作的绝大部分译成阿拉伯文。印度人在古代就发明了表达数字的符号和定位计数的进位法,这种数字和进位法被阿拉伯人学会,并传向西方。由此可见,古代阿拉伯( )

A.成为欧亚科学发展中心

B.推动了文明的碰撞与交流

C.控制了连接欧亚的商路

D.创新了国际交往的新形式

答案 B

5.(2025届湖北新高考协作体期中,14)中世纪后期,大量希腊文和阿拉伯文的科学著作被带入西欧:从12世纪初开始,各个大学普遍开设了欧几里得的几何学、托勒密的天文学、罗马法、阿拉伯的哲学和科学,还有亚里士多德的物理学、逻辑学等课程。这些课程( )

A.提高了西欧社会的生产力水平

B.为近代科学的产生奠定了基础

C.有利于城市的自治权不断扩大

D.推动西欧工商业的繁荣和发展

答案 B

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录