2026全国版高考历史一轮基础知识练--第十八单元 食物生产与社会生活 生产工具与劳作方式(含答案)

文档属性

| 名称 | 2026全国版高考历史一轮基础知识练--第十八单元 食物生产与社会生活 生产工具与劳作方式(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 332.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-31 08:37:25 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2026全国版高考历史一轮

选择性必修2 经济与社会生活

第十八单元 食物生产与社会生活 生产工具与劳作方式

第47讲 食物生产与社会生活

五年高考

1.(2023北京,11,3分)罗马共和国时期,元老贵族占有大量土地,但一般不直接经商,往往由奴隶或奴释民(奴隶获得释放后成为公民)代为经营。经商发财后的奴释民也多购买土地,甚至不再经商。西塞罗说:“没有什么比农业更好……更适合自由人的。”这说明,在罗马共和国( )

①贵族因无利可图而不愿经商

②占有和买卖土地是公民的权利

③奴隶经商致富可获得公民权

④社会的重农轻商观念比较浓厚

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

2.(2022江苏,11,3分)据袁隆平回忆,位于井冈山南麓的桂东县是全国率先推广种植杂交水稻的地区之一。1975年全县仅试种水稻98.88亩,次年便在全县迅速推开。当地民谣传唱:“层层梯田挂山腰,银河两岸种杂交。”这反映了( )

A.当地提高粮食产量的迫切愿望

B.地方政府以经济建设为中心

C.杂交水稻试种成败取决于环境

D.桂东县率先实现了粮食自给

3.(2022北京,14,3分)19世纪70—80年代,美国商人斯威夫特创办了肉类加工厂,把屠宰和包装分成几道独立工序,利用传送带进行流水作业,并雇佣工程师设计冷冻车厢,以便长途运输鲜肉。他还陆续开办工厂,利用肉类加工厂的下脚料生产肥料、肥皂和甘油等。斯威夫特的经营模式( )

①体现了产业分工不断细化

②得益于铁路交通业的发展

③成为近代机械生产的开端

④为农业现代化提供了范本

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

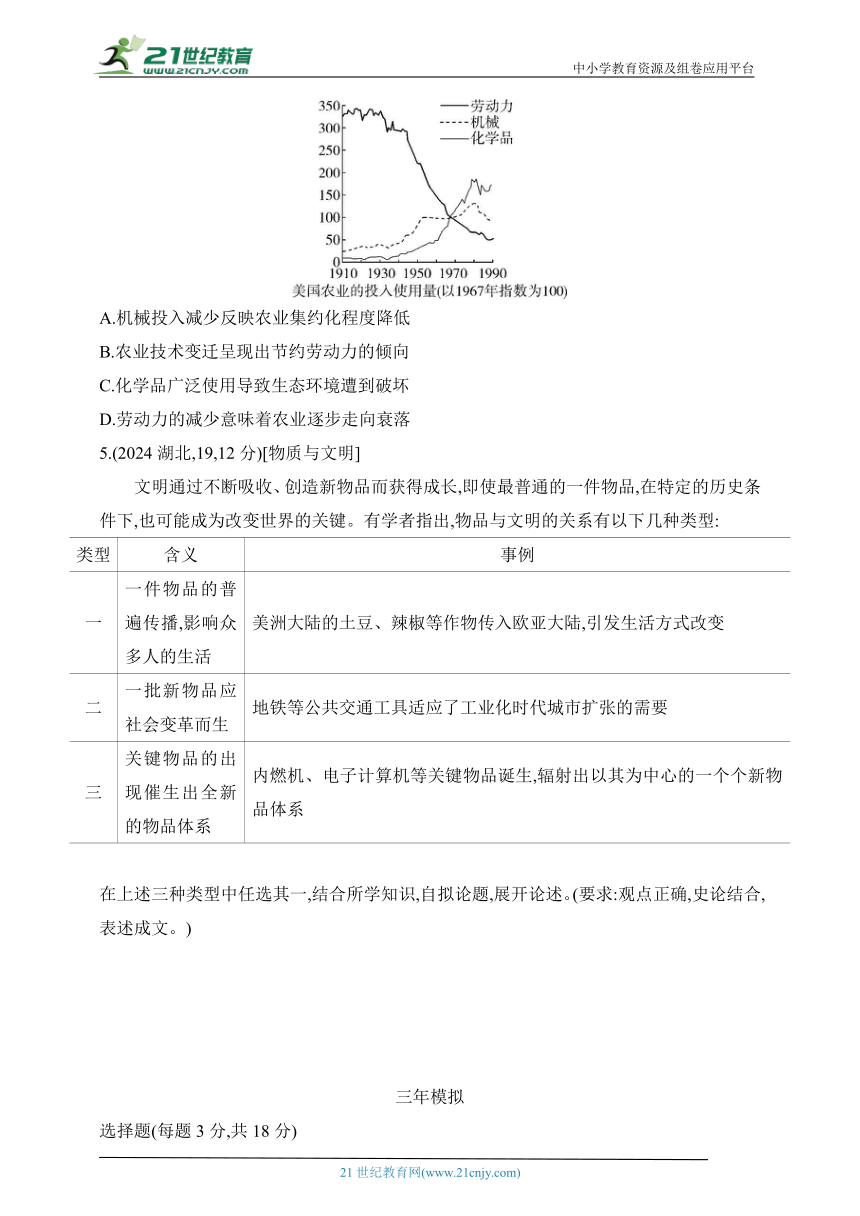

4.(2023湖南,16,3分)对下图的合理解释是( )

A.机械投入减少反映农业集约化程度降低

B.农业技术变迁呈现出节约劳动力的倾向

C.化学品广泛使用导致生态环境遭到破坏

D.劳动力的减少意味着农业逐步走向衰落

5.(2024湖北,19,12分)[物质与文明]

文明通过不断吸收、创造新物品而获得成长,即使最普通的一件物品,在特定的历史条件下,也可能成为改变世界的关键。有学者指出,物品与文明的关系有以下几种类型:

类型 含义 事例

一 一件物品的普遍传播,影响众多人的生活 美洲大陆的土豆、辣椒等作物传入欧亚大陆,引发生活方式改变

二 一批新物品应社会变革而生 地铁等公共交通工具适应了工业化时代城市扩张的需要

三 关键物品的出现催生出全新的物品体系 内燃机、电子计算机等关键物品诞生,辐射出以其为中心的一个个新物品体系

在上述三种类型中任选其一,结合所学知识,自拟论题,展开论述。(要求:观点正确,史论结合,表述成文。)

三年模拟

选择题(每题3分,共18分)

1.(2024山东省实验中学一模,10)在美索不达米亚东北部的莫耶,从公元前7000年地层处,考古学家发现了新石器时代的遗址,从其中出土了石制锄头、人工种植的大麦、小麦和各种豆荚,还有驯化的山羊和绵羊的骨头;从同一地层还出土了大量野驴和瞪羚的骨头及蜗牛、橡树子、阿月浑子等采集物。这些考古发现反映了两河流域( )

A.产生世界最早的农业

B.人们出现定居的生活

C.处于文明的起源时代

D.农业生产模式的调整

2.[2024清华大学3月标准学术能力诊断性测试(新课标卷),26]西汉氾胜之汇录的《氾胜之书》,记述了以区田法为核心的耕作技术;宋代陈旉的《农书》,记述了土壤所宜以及积肥、施肥等提高地力的技术;元代王祯的《农书》,记述了大量农业工具。这些农书( )

A.得益于土地生产效率的提高

B.表明国家组织力量的强大

C.反映了农业精耕细作的特点

D.意在推广先进的农业工具

3.(2024山东泰安二模,11)甘蔗原产于印度,16世纪以后广泛种植于热带及亚热带地区,巴西是甘蔗种植面积最大的国家,巴西蔗糖成为当时重要的国际商品。这反映出( )

A.新航路开辟促进了早期全球化发展

B.物种的跨洲际传播具有单向性

C.物种交流改变了殖民地经济结构

D.欧洲殖民者开始主导世界市场

4.(2024四川成都七中5月模拟,34)据《论影响社会上劳动阶级状况的环境》记载,“1762年,(英国)一位农业劳动者的家庭开支中,食物类包括:面包、面粉、燕麦片、块根植物、蔬菜、蚕豆、豌豆、水果、牛奶、牛油、奶酪、肉、盐、啤酒、舶来品、醋、香料”。该饮食开支表明( )

A.资本主义世界市场逐步形成

B.人民大众消费水平普遍提高

C.家庭饮食结构营养摄入均衡

D.工业化食品改变了生活习惯

5.(2025届湖北武汉华中师大一附中11月期中,13)19世纪50年代后,德国广泛使用中耕机、收割机、打谷机和蒸汽拖拉机等农业机械,普遍推广钾盐、过磷酸钙等化学肥料。德国这一状况体现了( )

A.工业革命推动农业发展

B.第二次工业革命的成效显著

C.德国成为工业革命中心

D.农业现代化促进工业化进程

6.(2025届四川成都零诊,9)下表是1840—1909年农业科技成果(部分),由表可知,这一时期( )

时间 成果

1840年 德国人李比希发表《化学在农业和植物生理学上的应用》,说明科学施肥的原理

1854年 英国帕卡德公司用粪化石取代骨头,实现了化肥工业的突破

1879— 1889年 标准氮肥的产量从4万吨增加到11.7万吨

1909年 德国人哈勃发明利用氮气合成氨的方法,农业生产向完全摆脱大自然迈出巨大一步

A.英德化工实力领先世界

B.农业科技成为科研重心

C.人口快速增长成为可能

D.环境破坏状况得到控制

第48讲 生产工具与劳作方式

五年高考

1.(2024天津,13,3分)从1830年到1896年,在美国生产1蒲式耳(计量单位)小麦所需的劳动时间从3小时缩短到10分钟;1869年从美国运输1蒲式耳小麦到英国的成本为37美分,1905年降到5美分。带来上述变化的主要物质支撑是( )

A.农业技术的进步

B.电力应用的普及

C.生产工具的更新

D.劳动技能的提高

2.(2022湖南,7,3分)1899年南通大生纱厂开业,其生产的机纱推动了周边农民家庭手工棉纺织业发展。棉纺织业发展对机纱的大量需求,又在大生纱厂濒临破产之际挽救了纱厂,并推动它走上迅速扩展之路。这一现象反映( )

A.机器大生产导致了小农经济破产

B.个体手工业阻碍机器大生产发展

C.“织”“耕”分离瓦解了自然经济

D.个体手工业可纳入新的经济体系

3.(2024新课标,42,25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 在同一块耕地上连续耕作,重视水利灌溉、粪肥使用及田间管理,是我国古代农业生产发展的重要特征。先秦出现的连作制在两汉发展成熟。魏晋南北朝时期冬小麦种植的推广,为豆类作物与大、小麦的轮作提供了条件,麦类作物收获量为播种量的44~200倍。唐代北方麦豆两熟制普及。宋代南方水稻育秧、插秧技术推广与提升,普遍实行稻麦轮作,同时圩田、梯田等大量出现。明清随着美洲作物的传入、双季稻的推广,轮作物种更为丰富,山地、丘陵等得到进一步利用。传统农业的不断发展,为中华文明生生不息提供了经济支撑。

——摘编自赵德馨主编

《中国经济通史》等

材料二 罗马帝国时期,农业中普遍采用轮作制。4世纪后,法兰克人从罗马人那里掌握了二圃耕作方式,轮流耕种全部耕地的1/2。10世纪起,重犁的采用以及长达300年的大垦荒运动,扩大了耕地面积。三圃制逐渐流行,耕地依自然条件划分为三大块,分别进行春播(大麦、燕麦等)秋收、秋播(小麦、黑麦等)夏收和休耕。耕地收割完毕和休耕的土地成为“敞地”,作为公用牧场。13世纪,豆科植物加入轮种,谷物收获量为播种量的3~4倍。14—15世纪,粗放农业开始向集约农业过渡,农业与畜牧业进一步结合,葡萄、啤酒花等经济作物种植面积大增,近代西欧农业的许多特征逐渐形成。

——摘编自马克垚

《西欧封建经济形态研究》等

(1)根据材料,概括中国与西欧古代农业在土地利用方式上的主要差异。(13分)

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明中国和西欧古代农业对文明发展的影响。(12分)

三年模拟

一、选择题(每题3分,共9分)

1.(2025届海南全真模拟二,5)王祯的《农书》记载:“其火粪,种土,同草木堆叠烧之;土热冷定,用碌碡碾细用之。江南水多地冷,故用火粪,种麦种蔬尤佳。又凡退下一切禽兽毛羽亲肌之物,最为肥泽,积之为粪,胜于草木。”这可用于说明元代江南地区( )

A.土地利用效率提升

B.农民生态保护意识增强

C.农业耕作制度进步

D.农业生产中的精耕细作

2.(2024福建福州一中模拟,14)1771年,阿克莱特建立了第一个现代意义上的工厂。1872年,英国官方展开了一项调查,采访者询问了约254万人,其中约201万人说自己在工厂工作。这一现象主要得益于( )

A.择业观念的变化 B.工厂制度的推动

C.社会制度的转型 D.自由主义的影响

3.[2024九省联考(黑龙江、吉林卷),16]20世纪以来,科技迅猛发展提升了民众生活质量。但有学者提出,基因密码破译工程将导致生命的安全感消失;电子传媒的发达会导致世界各民族青少年文化品味趋同,破坏人类文化生态平衡。该观点反映了科技发展( )

A.缘于提升生活质量的需求

B.引发了深刻的社会变革

C.需要协调好与人文的关系

D.推动社会进入信息时代

二、非选择题(共15分)

4.(2025届湖北部分高中11月期中联考,18)[科学革命与工业革命]阅读材料,回答问题。(15分)

材料一 人类的物质文化在过去的200年中发生的变化远胜于前5000年。这一伟大变革都源自科学革命和工业革命。与工匠和学者的这种联合密切相关的是劳动和各学者或科学家的思想的相应联合。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(科学革命)被证明是极能生长的,并在其活动中发挥了多方面的作用,以至于从一开始起它就自觉地担任了指挥的角色。可以说,它开始控制了其他因素——正如中世纪的基督教渗透到生活、思想的每一个角落后开始支配其他一切事物一样。因此,当我们谈及在最近几个世纪中被传入像日本那样的东方国家的西方文明时,我们不是指希腊——罗马哲学和人文主义思想,也不是指日本的基督教化,而是指在17世纪后半世纪开始改变西方面貌的科学、思想方式和文明的所有装置。

——摘编自[英]赫伯特·巴特菲尔德

《现代科学的起源》

材料二 近代工厂制的建立,资本和劳动力的集中,实现了劳动分工的加强以及生产的规范化与制度化管理,由此促进了劳动生产率的提高,推动了生产增长和经济发展。不过,作为工业化社会中涌现出来的新鲜事物,工厂制在兴起过程中也暴露出一些不容忽视的弊病,如工作时间长、劳动强度大、工作环境差、安全事故频繁、童工现象的普遍化等,这些问题引起社会各界尤其是改革主义者的极大关注。进入19世纪30年代后,工厂改革运动的兴起以及一系列工厂立法的颁布,逐步消除了早期工厂制的一些弊端,由此推动着工厂制发展到一个新阶段。

——摘编自刘金源《论近代

英国工厂制的兴起》

(1)根据材料一并结合所学,概括科学革命发生的原因并分析其意义。(8分)

(2)根据材料二并结合所学,分析指出英国工厂制发展中出现的问题及其启示。(7分)

选择性必修2 经济与社会生活

第十八单元 食物生产与社会生活 生产工具与劳作方式

第47讲 食物生产与社会生活

五年高考

1.(2023北京,11,3分)罗马共和国时期,元老贵族占有大量土地,但一般不直接经商,往往由奴隶或奴释民(奴隶获得释放后成为公民)代为经营。经商发财后的奴释民也多购买土地,甚至不再经商。西塞罗说:“没有什么比农业更好……更适合自由人的。”这说明,在罗马共和国( )

①贵族因无利可图而不愿经商

②占有和买卖土地是公民的权利

③奴隶经商致富可获得公民权

④社会的重农轻商观念比较浓厚

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

答案 B

2.(2022江苏,11,3分)据袁隆平回忆,位于井冈山南麓的桂东县是全国率先推广种植杂交水稻的地区之一。1975年全县仅试种水稻98.88亩,次年便在全县迅速推开。当地民谣传唱:“层层梯田挂山腰,银河两岸种杂交。”这反映了( )

A.当地提高粮食产量的迫切愿望

B.地方政府以经济建设为中心

C.杂交水稻试种成败取决于环境

D.桂东县率先实现了粮食自给

答案 A

3.(2022北京,14,3分)19世纪70—80年代,美国商人斯威夫特创办了肉类加工厂,把屠宰和包装分成几道独立工序,利用传送带进行流水作业,并雇佣工程师设计冷冻车厢,以便长途运输鲜肉。他还陆续开办工厂,利用肉类加工厂的下脚料生产肥料、肥皂和甘油等。斯威夫特的经营模式( )

①体现了产业分工不断细化

②得益于铁路交通业的发展

③成为近代机械生产的开端

④为农业现代化提供了范本

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

答案 A

4.(2023湖南,16,3分)对下图的合理解释是( )

A.机械投入减少反映农业集约化程度降低

B.农业技术变迁呈现出节约劳动力的倾向

C.化学品广泛使用导致生态环境遭到破坏

D.劳动力的减少意味着农业逐步走向衰落

答案 B

5.(2024湖北,19,12分)[物质与文明]

文明通过不断吸收、创造新物品而获得成长,即使最普通的一件物品,在特定的历史条件下,也可能成为改变世界的关键。有学者指出,物品与文明的关系有以下几种类型:

类型 含义 事例

一 一件物品的普遍传播,影响众多人的生活 美洲大陆的土豆、辣椒等作物传入欧亚大陆,引发生活方式改变

二 一批新物品应社会变革而生 地铁等公共交通工具适应了工业化时代城市扩张的需要

三 关键物品的出现催生出全新的物品体系 内燃机、电子计算机等关键物品诞生,辐射出以其为中心的一个个新物品体系

在上述三种类型中任选其一,结合所学知识,自拟论题,展开论述。(要求:观点正确,史论结合,表述成文。)

答案 示例

论题:美洲大陆土豆传入欧亚大陆及其对当地人生活方式的影响。

论述:土豆传入的历史背景。土豆原产于南美洲,随着哥伦布发现新大陆,土豆传入欧洲。最初,土豆在欧洲并不受欢迎,甚至被一些人视为有毒的植物。然而,随着时间的推移,人们逐渐发现了土豆的食用价值和种植优势。

土豆对生活方式的影响。食物来源的增加,如土豆适应性强,能在各种环境下生长,且产量高,成为欧洲许多地区的重要食物来源。这缓解了人口增长带来的粮食压力,使得更多人能够生存下来。土豆的引入使得欧洲的饮食结构更加多样化。土豆的多种烹饪方式丰富了人们的餐桌饮食,使得人们可以品尝到更多的美食。

土豆的种植推动了农业的发展,同时也带动了相关产业如运输、贸易等的发展。土豆的出口也为欧洲国家带来了经济利益。土豆的普及也影响了欧洲的社会文化。如在一些地区,土豆成为庆祝节日的重要食物;在一些文学作品中,土豆也被用作象征或隐喻。

综上所述,土豆的传入对欧亚大陆人们的生活方式产生了深远的影响。它不仅增加了食物来源,改变了饮食结构,还推动了经济的发展和社会文化的变迁。

【评分参考】

10~12分 观点明确,史论结合紧密,材料充分,论证严谨,表述准确

7~9分 观点比较明确,史论结合比较紧密,材料比较充分,论证比较严谨,表述比较准确

4~6分 观点不够明确,史论结合不够紧密,材料不够充分,论证不够严谨,表述不够准确

0~3分 观点不明确,史论结合不紧密,材料不充分,论证不严谨,表述不准确

三年模拟

选择题(每题3分,共18分)

1.(2024山东省实验中学一模,10)在美索不达米亚东北部的莫耶,从公元前7000年地层处,考古学家发现了新石器时代的遗址,从其中出土了石制锄头、人工种植的大麦、小麦和各种豆荚,还有驯化的山羊和绵羊的骨头;从同一地层还出土了大量野驴和瞪羚的骨头及蜗牛、橡树子、阿月浑子等采集物。这些考古发现反映了两河流域( )

A.产生世界最早的农业

B.人们出现定居的生活

C.处于文明的起源时代

D.农业生产模式的调整

答案 B

2.[2024清华大学3月标准学术能力诊断性测试(新课标卷),26]西汉氾胜之汇录的《氾胜之书》,记述了以区田法为核心的耕作技术;宋代陈旉的《农书》,记述了土壤所宜以及积肥、施肥等提高地力的技术;元代王祯的《农书》,记述了大量农业工具。这些农书( )

A.得益于土地生产效率的提高

B.表明国家组织力量的强大

C.反映了农业精耕细作的特点

D.意在推广先进的农业工具

答案 C

3.(2024山东泰安二模,11)甘蔗原产于印度,16世纪以后广泛种植于热带及亚热带地区,巴西是甘蔗种植面积最大的国家,巴西蔗糖成为当时重要的国际商品。这反映出( )

A.新航路开辟促进了早期全球化发展

B.物种的跨洲际传播具有单向性

C.物种交流改变了殖民地经济结构

D.欧洲殖民者开始主导世界市场

答案 A

4.(2024四川成都七中5月模拟,34)据《论影响社会上劳动阶级状况的环境》记载,“1762年,(英国)一位农业劳动者的家庭开支中,食物类包括:面包、面粉、燕麦片、块根植物、蔬菜、蚕豆、豌豆、水果、牛奶、牛油、奶酪、肉、盐、啤酒、舶来品、醋、香料”。该饮食开支表明( )

A.资本主义世界市场逐步形成

B.人民大众消费水平普遍提高

C.家庭饮食结构营养摄入均衡

D.工业化食品改变了生活习惯

答案 A

5.(2025届湖北武汉华中师大一附中11月期中,13)19世纪50年代后,德国广泛使用中耕机、收割机、打谷机和蒸汽拖拉机等农业机械,普遍推广钾盐、过磷酸钙等化学肥料。德国这一状况体现了( )

A.工业革命推动农业发展

B.第二次工业革命的成效显著

C.德国成为工业革命中心

D.农业现代化促进工业化进程

答案 A

6.(2025届四川成都零诊,9)下表是1840—1909年农业科技成果(部分),由表可知,这一时期( )

时间 成果

1840年 德国人李比希发表《化学在农业和植物生理学上的应用》,说明科学施肥的原理

1854年 英国帕卡德公司用粪化石取代骨头,实现了化肥工业的突破

1879— 1889年 标准氮肥的产量从4万吨增加到11.7万吨

1909年 德国人哈勃发明利用氮气合成氨的方法,农业生产向完全摆脱大自然迈出巨大一步

A.英德化工实力领先世界

B.农业科技成为科研重心

C.人口快速增长成为可能

D.环境破坏状况得到控制

答案 C

第48讲 生产工具与劳作方式

五年高考

1.(2024天津,13,3分)从1830年到1896年,在美国生产1蒲式耳(计量单位)小麦所需的劳动时间从3小时缩短到10分钟;1869年从美国运输1蒲式耳小麦到英国的成本为37美分,1905年降到5美分。带来上述变化的主要物质支撑是( )

A.农业技术的进步

B.电力应用的普及

C.生产工具的更新

D.劳动技能的提高

答案 C

2.(2022湖南,7,3分)1899年南通大生纱厂开业,其生产的机纱推动了周边农民家庭手工棉纺织业发展。棉纺织业发展对机纱的大量需求,又在大生纱厂濒临破产之际挽救了纱厂,并推动它走上迅速扩展之路。这一现象反映( )

A.机器大生产导致了小农经济破产

B.个体手工业阻碍机器大生产发展

C.“织”“耕”分离瓦解了自然经济

D.个体手工业可纳入新的经济体系

答案 D

3.(2024新课标,42,25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 在同一块耕地上连续耕作,重视水利灌溉、粪肥使用及田间管理,是我国古代农业生产发展的重要特征。先秦出现的连作制在两汉发展成熟。魏晋南北朝时期冬小麦种植的推广,为豆类作物与大、小麦的轮作提供了条件,麦类作物收获量为播种量的44~200倍。唐代北方麦豆两熟制普及。宋代南方水稻育秧、插秧技术推广与提升,普遍实行稻麦轮作,同时圩田、梯田等大量出现。明清随着美洲作物的传入、双季稻的推广,轮作物种更为丰富,山地、丘陵等得到进一步利用。传统农业的不断发展,为中华文明生生不息提供了经济支撑。

——摘编自赵德馨主编

《中国经济通史》等

材料二 罗马帝国时期,农业中普遍采用轮作制。4世纪后,法兰克人从罗马人那里掌握了二圃耕作方式,轮流耕种全部耕地的1/2。10世纪起,重犁的采用以及长达300年的大垦荒运动,扩大了耕地面积。三圃制逐渐流行,耕地依自然条件划分为三大块,分别进行春播(大麦、燕麦等)秋收、秋播(小麦、黑麦等)夏收和休耕。耕地收割完毕和休耕的土地成为“敞地”,作为公用牧场。13世纪,豆科植物加入轮种,谷物收获量为播种量的3~4倍。14—15世纪,粗放农业开始向集约农业过渡,农业与畜牧业进一步结合,葡萄、啤酒花等经济作物种植面积大增,近代西欧农业的许多特征逐渐形成。

——摘编自马克垚

《西欧封建经济形态研究》等

(1)根据材料,概括中国与西欧古代农业在土地利用方式上的主要差异。(13分)

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明中国和西欧古代农业对文明发展的影响。(12分)

答案 (1)耕地类型:中国土地利用方式多样(耕地类型多样/中国多圩田、梯田、山地、丘陵);西欧较为简单(耕地类型单一/以平原为主)。

经营方式:中国以种植农作物为主(中国传统农业发展/农业为主/小农经济);西欧趋向农牧并举(农业和畜牧业进一步结合)。

作物种类:中国多种作物轮作(作物种类多样);西欧以麦类轮作为主(作物种类单一/作物种类少/麦豆轮作)。

耕作方式:中国土地连续耕作(连作制/在同一块土地上反复耕作);西欧长期休耕(轮作制/二三圃制)。

利用效果:中国实行精耕细作(土地利用率高/重视水利灌溉,粪肥使用及田间管理);西欧相对粗放(土地利用率低/通过扩大耕地面积,提高产量)。

评分标准:一组3分,二组6分,三组9分,四组13分,每个角度都要对比一致才得分,类型不搭不得分。

(2)中国:精耕细作农业使经济总量长期领先/农业文明/技术长期领先,支撑中华文明的不断发展;辛勤劳动,崇尚人与自然和谐相处,缓和人地矛盾;形成以家庭单位进行生产/形成安土重迁的社会传统;促进统一多民族国家/中央集权制度的形成和发展;阻碍了经济近代化的转型。

西欧:形成了长期的庄园式社会管理模式;推动商品经济发展;粗放农业诱发对外扩张的倾向;农业生产向集约化发展,为资本主义发展提供便利/促进社会转型。

评分标准:12分,各答3点。

三年模拟

一、选择题(每题3分,共9分)

1.(2025届海南全真模拟二,5)王祯的《农书》记载:“其火粪,种土,同草木堆叠烧之;土热冷定,用碌碡碾细用之。江南水多地冷,故用火粪,种麦种蔬尤佳。又凡退下一切禽兽毛羽亲肌之物,最为肥泽,积之为粪,胜于草木。”这可用于说明元代江南地区( )

A.土地利用效率提升

B.农民生态保护意识增强

C.农业耕作制度进步

D.农业生产中的精耕细作

答案 D

2.(2024福建福州一中模拟,14)1771年,阿克莱特建立了第一个现代意义上的工厂。1872年,英国官方展开了一项调查,采访者询问了约254万人,其中约201万人说自己在工厂工作。这一现象主要得益于( )

A.择业观念的变化 B.工厂制度的推动

C.社会制度的转型 D.自由主义的影响

答案 B

3.[2024九省联考(黑龙江、吉林卷),16]20世纪以来,科技迅猛发展提升了民众生活质量。但有学者提出,基因密码破译工程将导致生命的安全感消失;电子传媒的发达会导致世界各民族青少年文化品味趋同,破坏人类文化生态平衡。该观点反映了科技发展( )

A.缘于提升生活质量的需求

B.引发了深刻的社会变革

C.需要协调好与人文的关系

D.推动社会进入信息时代

答案 C

二、非选择题(共15分)

4.(2025届湖北部分高中11月期中联考,18)[科学革命与工业革命]阅读材料,回答问题。(15分)

材料一 人类的物质文化在过去的200年中发生的变化远胜于前5000年。这一伟大变革都源自科学革命和工业革命。与工匠和学者的这种联合密切相关的是劳动和各学者或科学家的思想的相应联合。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(科学革命)被证明是极能生长的,并在其活动中发挥了多方面的作用,以至于从一开始起它就自觉地担任了指挥的角色。可以说,它开始控制了其他因素——正如中世纪的基督教渗透到生活、思想的每一个角落后开始支配其他一切事物一样。因此,当我们谈及在最近几个世纪中被传入像日本那样的东方国家的西方文明时,我们不是指希腊——罗马哲学和人文主义思想,也不是指日本的基督教化,而是指在17世纪后半世纪开始改变西方面貌的科学、思想方式和文明的所有装置。

——摘编自[英]赫伯特·巴特菲尔德

《现代科学的起源》

材料二 近代工厂制的建立,资本和劳动力的集中,实现了劳动分工的加强以及生产的规范化与制度化管理,由此促进了劳动生产率的提高,推动了生产增长和经济发展。不过,作为工业化社会中涌现出来的新鲜事物,工厂制在兴起过程中也暴露出一些不容忽视的弊病,如工作时间长、劳动强度大、工作环境差、安全事故频繁、童工现象的普遍化等,这些问题引起社会各界尤其是改革主义者的极大关注。进入19世纪30年代后,工厂改革运动的兴起以及一系列工厂立法的颁布,逐步消除了早期工厂制的一些弊端,由此推动着工厂制发展到一个新阶段。

——摘编自刘金源《论近代

英国工厂制的兴起》

(1)根据材料一并结合所学,概括科学革命发生的原因并分析其意义。(8分)

(2)根据材料二并结合所学,分析指出英国工厂制发展中出现的问题及其启示。(7分)

答案 (1)原因:生产力发展和社会需求;科学理论的创新;劳动和科学家思想的结合;文艺复兴解放了人们的思想。(1点2分,任答两点4分)

意义:推动了生产力的快速发展;促进了思想的解放;助推了社会的转型。(1点2分,任答两点4分)

(2)问题:环境污染与资源过度消耗;社会分化与阶级矛盾;技术停滞与创新能力不足;经济波动与危机频发。(答“工作时间长、劳动强度大、工作环境差、安全事故频繁、童工现象的普遍化”等也可给分。1点2分,任答两点4分)

启示:发展经济要注重环境保护与可持续发展;要关注社会公平与阶级和谐;要加强国家对经济的宏观指导,缓和经济波动。(1点2分,任答两点3分)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2026全国版高考历史一轮

选择性必修2 经济与社会生活

第十八单元 食物生产与社会生活 生产工具与劳作方式

第47讲 食物生产与社会生活

五年高考

1.(2023北京,11,3分)罗马共和国时期,元老贵族占有大量土地,但一般不直接经商,往往由奴隶或奴释民(奴隶获得释放后成为公民)代为经营。经商发财后的奴释民也多购买土地,甚至不再经商。西塞罗说:“没有什么比农业更好……更适合自由人的。”这说明,在罗马共和国( )

①贵族因无利可图而不愿经商

②占有和买卖土地是公民的权利

③奴隶经商致富可获得公民权

④社会的重农轻商观念比较浓厚

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

2.(2022江苏,11,3分)据袁隆平回忆,位于井冈山南麓的桂东县是全国率先推广种植杂交水稻的地区之一。1975年全县仅试种水稻98.88亩,次年便在全县迅速推开。当地民谣传唱:“层层梯田挂山腰,银河两岸种杂交。”这反映了( )

A.当地提高粮食产量的迫切愿望

B.地方政府以经济建设为中心

C.杂交水稻试种成败取决于环境

D.桂东县率先实现了粮食自给

3.(2022北京,14,3分)19世纪70—80年代,美国商人斯威夫特创办了肉类加工厂,把屠宰和包装分成几道独立工序,利用传送带进行流水作业,并雇佣工程师设计冷冻车厢,以便长途运输鲜肉。他还陆续开办工厂,利用肉类加工厂的下脚料生产肥料、肥皂和甘油等。斯威夫特的经营模式( )

①体现了产业分工不断细化

②得益于铁路交通业的发展

③成为近代机械生产的开端

④为农业现代化提供了范本

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

4.(2023湖南,16,3分)对下图的合理解释是( )

A.机械投入减少反映农业集约化程度降低

B.农业技术变迁呈现出节约劳动力的倾向

C.化学品广泛使用导致生态环境遭到破坏

D.劳动力的减少意味着农业逐步走向衰落

5.(2024湖北,19,12分)[物质与文明]

文明通过不断吸收、创造新物品而获得成长,即使最普通的一件物品,在特定的历史条件下,也可能成为改变世界的关键。有学者指出,物品与文明的关系有以下几种类型:

类型 含义 事例

一 一件物品的普遍传播,影响众多人的生活 美洲大陆的土豆、辣椒等作物传入欧亚大陆,引发生活方式改变

二 一批新物品应社会变革而生 地铁等公共交通工具适应了工业化时代城市扩张的需要

三 关键物品的出现催生出全新的物品体系 内燃机、电子计算机等关键物品诞生,辐射出以其为中心的一个个新物品体系

在上述三种类型中任选其一,结合所学知识,自拟论题,展开论述。(要求:观点正确,史论结合,表述成文。)

三年模拟

选择题(每题3分,共18分)

1.(2024山东省实验中学一模,10)在美索不达米亚东北部的莫耶,从公元前7000年地层处,考古学家发现了新石器时代的遗址,从其中出土了石制锄头、人工种植的大麦、小麦和各种豆荚,还有驯化的山羊和绵羊的骨头;从同一地层还出土了大量野驴和瞪羚的骨头及蜗牛、橡树子、阿月浑子等采集物。这些考古发现反映了两河流域( )

A.产生世界最早的农业

B.人们出现定居的生活

C.处于文明的起源时代

D.农业生产模式的调整

2.[2024清华大学3月标准学术能力诊断性测试(新课标卷),26]西汉氾胜之汇录的《氾胜之书》,记述了以区田法为核心的耕作技术;宋代陈旉的《农书》,记述了土壤所宜以及积肥、施肥等提高地力的技术;元代王祯的《农书》,记述了大量农业工具。这些农书( )

A.得益于土地生产效率的提高

B.表明国家组织力量的强大

C.反映了农业精耕细作的特点

D.意在推广先进的农业工具

3.(2024山东泰安二模,11)甘蔗原产于印度,16世纪以后广泛种植于热带及亚热带地区,巴西是甘蔗种植面积最大的国家,巴西蔗糖成为当时重要的国际商品。这反映出( )

A.新航路开辟促进了早期全球化发展

B.物种的跨洲际传播具有单向性

C.物种交流改变了殖民地经济结构

D.欧洲殖民者开始主导世界市场

4.(2024四川成都七中5月模拟,34)据《论影响社会上劳动阶级状况的环境》记载,“1762年,(英国)一位农业劳动者的家庭开支中,食物类包括:面包、面粉、燕麦片、块根植物、蔬菜、蚕豆、豌豆、水果、牛奶、牛油、奶酪、肉、盐、啤酒、舶来品、醋、香料”。该饮食开支表明( )

A.资本主义世界市场逐步形成

B.人民大众消费水平普遍提高

C.家庭饮食结构营养摄入均衡

D.工业化食品改变了生活习惯

5.(2025届湖北武汉华中师大一附中11月期中,13)19世纪50年代后,德国广泛使用中耕机、收割机、打谷机和蒸汽拖拉机等农业机械,普遍推广钾盐、过磷酸钙等化学肥料。德国这一状况体现了( )

A.工业革命推动农业发展

B.第二次工业革命的成效显著

C.德国成为工业革命中心

D.农业现代化促进工业化进程

6.(2025届四川成都零诊,9)下表是1840—1909年农业科技成果(部分),由表可知,这一时期( )

时间 成果

1840年 德国人李比希发表《化学在农业和植物生理学上的应用》,说明科学施肥的原理

1854年 英国帕卡德公司用粪化石取代骨头,实现了化肥工业的突破

1879— 1889年 标准氮肥的产量从4万吨增加到11.7万吨

1909年 德国人哈勃发明利用氮气合成氨的方法,农业生产向完全摆脱大自然迈出巨大一步

A.英德化工实力领先世界

B.农业科技成为科研重心

C.人口快速增长成为可能

D.环境破坏状况得到控制

第48讲 生产工具与劳作方式

五年高考

1.(2024天津,13,3分)从1830年到1896年,在美国生产1蒲式耳(计量单位)小麦所需的劳动时间从3小时缩短到10分钟;1869年从美国运输1蒲式耳小麦到英国的成本为37美分,1905年降到5美分。带来上述变化的主要物质支撑是( )

A.农业技术的进步

B.电力应用的普及

C.生产工具的更新

D.劳动技能的提高

2.(2022湖南,7,3分)1899年南通大生纱厂开业,其生产的机纱推动了周边农民家庭手工棉纺织业发展。棉纺织业发展对机纱的大量需求,又在大生纱厂濒临破产之际挽救了纱厂,并推动它走上迅速扩展之路。这一现象反映( )

A.机器大生产导致了小农经济破产

B.个体手工业阻碍机器大生产发展

C.“织”“耕”分离瓦解了自然经济

D.个体手工业可纳入新的经济体系

3.(2024新课标,42,25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 在同一块耕地上连续耕作,重视水利灌溉、粪肥使用及田间管理,是我国古代农业生产发展的重要特征。先秦出现的连作制在两汉发展成熟。魏晋南北朝时期冬小麦种植的推广,为豆类作物与大、小麦的轮作提供了条件,麦类作物收获量为播种量的44~200倍。唐代北方麦豆两熟制普及。宋代南方水稻育秧、插秧技术推广与提升,普遍实行稻麦轮作,同时圩田、梯田等大量出现。明清随着美洲作物的传入、双季稻的推广,轮作物种更为丰富,山地、丘陵等得到进一步利用。传统农业的不断发展,为中华文明生生不息提供了经济支撑。

——摘编自赵德馨主编

《中国经济通史》等

材料二 罗马帝国时期,农业中普遍采用轮作制。4世纪后,法兰克人从罗马人那里掌握了二圃耕作方式,轮流耕种全部耕地的1/2。10世纪起,重犁的采用以及长达300年的大垦荒运动,扩大了耕地面积。三圃制逐渐流行,耕地依自然条件划分为三大块,分别进行春播(大麦、燕麦等)秋收、秋播(小麦、黑麦等)夏收和休耕。耕地收割完毕和休耕的土地成为“敞地”,作为公用牧场。13世纪,豆科植物加入轮种,谷物收获量为播种量的3~4倍。14—15世纪,粗放农业开始向集约农业过渡,农业与畜牧业进一步结合,葡萄、啤酒花等经济作物种植面积大增,近代西欧农业的许多特征逐渐形成。

——摘编自马克垚

《西欧封建经济形态研究》等

(1)根据材料,概括中国与西欧古代农业在土地利用方式上的主要差异。(13分)

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明中国和西欧古代农业对文明发展的影响。(12分)

三年模拟

一、选择题(每题3分,共9分)

1.(2025届海南全真模拟二,5)王祯的《农书》记载:“其火粪,种土,同草木堆叠烧之;土热冷定,用碌碡碾细用之。江南水多地冷,故用火粪,种麦种蔬尤佳。又凡退下一切禽兽毛羽亲肌之物,最为肥泽,积之为粪,胜于草木。”这可用于说明元代江南地区( )

A.土地利用效率提升

B.农民生态保护意识增强

C.农业耕作制度进步

D.农业生产中的精耕细作

2.(2024福建福州一中模拟,14)1771年,阿克莱特建立了第一个现代意义上的工厂。1872年,英国官方展开了一项调查,采访者询问了约254万人,其中约201万人说自己在工厂工作。这一现象主要得益于( )

A.择业观念的变化 B.工厂制度的推动

C.社会制度的转型 D.自由主义的影响

3.[2024九省联考(黑龙江、吉林卷),16]20世纪以来,科技迅猛发展提升了民众生活质量。但有学者提出,基因密码破译工程将导致生命的安全感消失;电子传媒的发达会导致世界各民族青少年文化品味趋同,破坏人类文化生态平衡。该观点反映了科技发展( )

A.缘于提升生活质量的需求

B.引发了深刻的社会变革

C.需要协调好与人文的关系

D.推动社会进入信息时代

二、非选择题(共15分)

4.(2025届湖北部分高中11月期中联考,18)[科学革命与工业革命]阅读材料,回答问题。(15分)

材料一 人类的物质文化在过去的200年中发生的变化远胜于前5000年。这一伟大变革都源自科学革命和工业革命。与工匠和学者的这种联合密切相关的是劳动和各学者或科学家的思想的相应联合。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(科学革命)被证明是极能生长的,并在其活动中发挥了多方面的作用,以至于从一开始起它就自觉地担任了指挥的角色。可以说,它开始控制了其他因素——正如中世纪的基督教渗透到生活、思想的每一个角落后开始支配其他一切事物一样。因此,当我们谈及在最近几个世纪中被传入像日本那样的东方国家的西方文明时,我们不是指希腊——罗马哲学和人文主义思想,也不是指日本的基督教化,而是指在17世纪后半世纪开始改变西方面貌的科学、思想方式和文明的所有装置。

——摘编自[英]赫伯特·巴特菲尔德

《现代科学的起源》

材料二 近代工厂制的建立,资本和劳动力的集中,实现了劳动分工的加强以及生产的规范化与制度化管理,由此促进了劳动生产率的提高,推动了生产增长和经济发展。不过,作为工业化社会中涌现出来的新鲜事物,工厂制在兴起过程中也暴露出一些不容忽视的弊病,如工作时间长、劳动强度大、工作环境差、安全事故频繁、童工现象的普遍化等,这些问题引起社会各界尤其是改革主义者的极大关注。进入19世纪30年代后,工厂改革运动的兴起以及一系列工厂立法的颁布,逐步消除了早期工厂制的一些弊端,由此推动着工厂制发展到一个新阶段。

——摘编自刘金源《论近代

英国工厂制的兴起》

(1)根据材料一并结合所学,概括科学革命发生的原因并分析其意义。(8分)

(2)根据材料二并结合所学,分析指出英国工厂制发展中出现的问题及其启示。(7分)

选择性必修2 经济与社会生活

第十八单元 食物生产与社会生活 生产工具与劳作方式

第47讲 食物生产与社会生活

五年高考

1.(2023北京,11,3分)罗马共和国时期,元老贵族占有大量土地,但一般不直接经商,往往由奴隶或奴释民(奴隶获得释放后成为公民)代为经营。经商发财后的奴释民也多购买土地,甚至不再经商。西塞罗说:“没有什么比农业更好……更适合自由人的。”这说明,在罗马共和国( )

①贵族因无利可图而不愿经商

②占有和买卖土地是公民的权利

③奴隶经商致富可获得公民权

④社会的重农轻商观念比较浓厚

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

答案 B

2.(2022江苏,11,3分)据袁隆平回忆,位于井冈山南麓的桂东县是全国率先推广种植杂交水稻的地区之一。1975年全县仅试种水稻98.88亩,次年便在全县迅速推开。当地民谣传唱:“层层梯田挂山腰,银河两岸种杂交。”这反映了( )

A.当地提高粮食产量的迫切愿望

B.地方政府以经济建设为中心

C.杂交水稻试种成败取决于环境

D.桂东县率先实现了粮食自给

答案 A

3.(2022北京,14,3分)19世纪70—80年代,美国商人斯威夫特创办了肉类加工厂,把屠宰和包装分成几道独立工序,利用传送带进行流水作业,并雇佣工程师设计冷冻车厢,以便长途运输鲜肉。他还陆续开办工厂,利用肉类加工厂的下脚料生产肥料、肥皂和甘油等。斯威夫特的经营模式( )

①体现了产业分工不断细化

②得益于铁路交通业的发展

③成为近代机械生产的开端

④为农业现代化提供了范本

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

答案 A

4.(2023湖南,16,3分)对下图的合理解释是( )

A.机械投入减少反映农业集约化程度降低

B.农业技术变迁呈现出节约劳动力的倾向

C.化学品广泛使用导致生态环境遭到破坏

D.劳动力的减少意味着农业逐步走向衰落

答案 B

5.(2024湖北,19,12分)[物质与文明]

文明通过不断吸收、创造新物品而获得成长,即使最普通的一件物品,在特定的历史条件下,也可能成为改变世界的关键。有学者指出,物品与文明的关系有以下几种类型:

类型 含义 事例

一 一件物品的普遍传播,影响众多人的生活 美洲大陆的土豆、辣椒等作物传入欧亚大陆,引发生活方式改变

二 一批新物品应社会变革而生 地铁等公共交通工具适应了工业化时代城市扩张的需要

三 关键物品的出现催生出全新的物品体系 内燃机、电子计算机等关键物品诞生,辐射出以其为中心的一个个新物品体系

在上述三种类型中任选其一,结合所学知识,自拟论题,展开论述。(要求:观点正确,史论结合,表述成文。)

答案 示例

论题:美洲大陆土豆传入欧亚大陆及其对当地人生活方式的影响。

论述:土豆传入的历史背景。土豆原产于南美洲,随着哥伦布发现新大陆,土豆传入欧洲。最初,土豆在欧洲并不受欢迎,甚至被一些人视为有毒的植物。然而,随着时间的推移,人们逐渐发现了土豆的食用价值和种植优势。

土豆对生活方式的影响。食物来源的增加,如土豆适应性强,能在各种环境下生长,且产量高,成为欧洲许多地区的重要食物来源。这缓解了人口增长带来的粮食压力,使得更多人能够生存下来。土豆的引入使得欧洲的饮食结构更加多样化。土豆的多种烹饪方式丰富了人们的餐桌饮食,使得人们可以品尝到更多的美食。

土豆的种植推动了农业的发展,同时也带动了相关产业如运输、贸易等的发展。土豆的出口也为欧洲国家带来了经济利益。土豆的普及也影响了欧洲的社会文化。如在一些地区,土豆成为庆祝节日的重要食物;在一些文学作品中,土豆也被用作象征或隐喻。

综上所述,土豆的传入对欧亚大陆人们的生活方式产生了深远的影响。它不仅增加了食物来源,改变了饮食结构,还推动了经济的发展和社会文化的变迁。

【评分参考】

10~12分 观点明确,史论结合紧密,材料充分,论证严谨,表述准确

7~9分 观点比较明确,史论结合比较紧密,材料比较充分,论证比较严谨,表述比较准确

4~6分 观点不够明确,史论结合不够紧密,材料不够充分,论证不够严谨,表述不够准确

0~3分 观点不明确,史论结合不紧密,材料不充分,论证不严谨,表述不准确

三年模拟

选择题(每题3分,共18分)

1.(2024山东省实验中学一模,10)在美索不达米亚东北部的莫耶,从公元前7000年地层处,考古学家发现了新石器时代的遗址,从其中出土了石制锄头、人工种植的大麦、小麦和各种豆荚,还有驯化的山羊和绵羊的骨头;从同一地层还出土了大量野驴和瞪羚的骨头及蜗牛、橡树子、阿月浑子等采集物。这些考古发现反映了两河流域( )

A.产生世界最早的农业

B.人们出现定居的生活

C.处于文明的起源时代

D.农业生产模式的调整

答案 B

2.[2024清华大学3月标准学术能力诊断性测试(新课标卷),26]西汉氾胜之汇录的《氾胜之书》,记述了以区田法为核心的耕作技术;宋代陈旉的《农书》,记述了土壤所宜以及积肥、施肥等提高地力的技术;元代王祯的《农书》,记述了大量农业工具。这些农书( )

A.得益于土地生产效率的提高

B.表明国家组织力量的强大

C.反映了农业精耕细作的特点

D.意在推广先进的农业工具

答案 C

3.(2024山东泰安二模,11)甘蔗原产于印度,16世纪以后广泛种植于热带及亚热带地区,巴西是甘蔗种植面积最大的国家,巴西蔗糖成为当时重要的国际商品。这反映出( )

A.新航路开辟促进了早期全球化发展

B.物种的跨洲际传播具有单向性

C.物种交流改变了殖民地经济结构

D.欧洲殖民者开始主导世界市场

答案 A

4.(2024四川成都七中5月模拟,34)据《论影响社会上劳动阶级状况的环境》记载,“1762年,(英国)一位农业劳动者的家庭开支中,食物类包括:面包、面粉、燕麦片、块根植物、蔬菜、蚕豆、豌豆、水果、牛奶、牛油、奶酪、肉、盐、啤酒、舶来品、醋、香料”。该饮食开支表明( )

A.资本主义世界市场逐步形成

B.人民大众消费水平普遍提高

C.家庭饮食结构营养摄入均衡

D.工业化食品改变了生活习惯

答案 A

5.(2025届湖北武汉华中师大一附中11月期中,13)19世纪50年代后,德国广泛使用中耕机、收割机、打谷机和蒸汽拖拉机等农业机械,普遍推广钾盐、过磷酸钙等化学肥料。德国这一状况体现了( )

A.工业革命推动农业发展

B.第二次工业革命的成效显著

C.德国成为工业革命中心

D.农业现代化促进工业化进程

答案 A

6.(2025届四川成都零诊,9)下表是1840—1909年农业科技成果(部分),由表可知,这一时期( )

时间 成果

1840年 德国人李比希发表《化学在农业和植物生理学上的应用》,说明科学施肥的原理

1854年 英国帕卡德公司用粪化石取代骨头,实现了化肥工业的突破

1879— 1889年 标准氮肥的产量从4万吨增加到11.7万吨

1909年 德国人哈勃发明利用氮气合成氨的方法,农业生产向完全摆脱大自然迈出巨大一步

A.英德化工实力领先世界

B.农业科技成为科研重心

C.人口快速增长成为可能

D.环境破坏状况得到控制

答案 C

第48讲 生产工具与劳作方式

五年高考

1.(2024天津,13,3分)从1830年到1896年,在美国生产1蒲式耳(计量单位)小麦所需的劳动时间从3小时缩短到10分钟;1869年从美国运输1蒲式耳小麦到英国的成本为37美分,1905年降到5美分。带来上述变化的主要物质支撑是( )

A.农业技术的进步

B.电力应用的普及

C.生产工具的更新

D.劳动技能的提高

答案 C

2.(2022湖南,7,3分)1899年南通大生纱厂开业,其生产的机纱推动了周边农民家庭手工棉纺织业发展。棉纺织业发展对机纱的大量需求,又在大生纱厂濒临破产之际挽救了纱厂,并推动它走上迅速扩展之路。这一现象反映( )

A.机器大生产导致了小农经济破产

B.个体手工业阻碍机器大生产发展

C.“织”“耕”分离瓦解了自然经济

D.个体手工业可纳入新的经济体系

答案 D

3.(2024新课标,42,25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 在同一块耕地上连续耕作,重视水利灌溉、粪肥使用及田间管理,是我国古代农业生产发展的重要特征。先秦出现的连作制在两汉发展成熟。魏晋南北朝时期冬小麦种植的推广,为豆类作物与大、小麦的轮作提供了条件,麦类作物收获量为播种量的44~200倍。唐代北方麦豆两熟制普及。宋代南方水稻育秧、插秧技术推广与提升,普遍实行稻麦轮作,同时圩田、梯田等大量出现。明清随着美洲作物的传入、双季稻的推广,轮作物种更为丰富,山地、丘陵等得到进一步利用。传统农业的不断发展,为中华文明生生不息提供了经济支撑。

——摘编自赵德馨主编

《中国经济通史》等

材料二 罗马帝国时期,农业中普遍采用轮作制。4世纪后,法兰克人从罗马人那里掌握了二圃耕作方式,轮流耕种全部耕地的1/2。10世纪起,重犁的采用以及长达300年的大垦荒运动,扩大了耕地面积。三圃制逐渐流行,耕地依自然条件划分为三大块,分别进行春播(大麦、燕麦等)秋收、秋播(小麦、黑麦等)夏收和休耕。耕地收割完毕和休耕的土地成为“敞地”,作为公用牧场。13世纪,豆科植物加入轮种,谷物收获量为播种量的3~4倍。14—15世纪,粗放农业开始向集约农业过渡,农业与畜牧业进一步结合,葡萄、啤酒花等经济作物种植面积大增,近代西欧农业的许多特征逐渐形成。

——摘编自马克垚

《西欧封建经济形态研究》等

(1)根据材料,概括中国与西欧古代农业在土地利用方式上的主要差异。(13分)

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明中国和西欧古代农业对文明发展的影响。(12分)

答案 (1)耕地类型:中国土地利用方式多样(耕地类型多样/中国多圩田、梯田、山地、丘陵);西欧较为简单(耕地类型单一/以平原为主)。

经营方式:中国以种植农作物为主(中国传统农业发展/农业为主/小农经济);西欧趋向农牧并举(农业和畜牧业进一步结合)。

作物种类:中国多种作物轮作(作物种类多样);西欧以麦类轮作为主(作物种类单一/作物种类少/麦豆轮作)。

耕作方式:中国土地连续耕作(连作制/在同一块土地上反复耕作);西欧长期休耕(轮作制/二三圃制)。

利用效果:中国实行精耕细作(土地利用率高/重视水利灌溉,粪肥使用及田间管理);西欧相对粗放(土地利用率低/通过扩大耕地面积,提高产量)。

评分标准:一组3分,二组6分,三组9分,四组13分,每个角度都要对比一致才得分,类型不搭不得分。

(2)中国:精耕细作农业使经济总量长期领先/农业文明/技术长期领先,支撑中华文明的不断发展;辛勤劳动,崇尚人与自然和谐相处,缓和人地矛盾;形成以家庭单位进行生产/形成安土重迁的社会传统;促进统一多民族国家/中央集权制度的形成和发展;阻碍了经济近代化的转型。

西欧:形成了长期的庄园式社会管理模式;推动商品经济发展;粗放农业诱发对外扩张的倾向;农业生产向集约化发展,为资本主义发展提供便利/促进社会转型。

评分标准:12分,各答3点。

三年模拟

一、选择题(每题3分,共9分)

1.(2025届海南全真模拟二,5)王祯的《农书》记载:“其火粪,种土,同草木堆叠烧之;土热冷定,用碌碡碾细用之。江南水多地冷,故用火粪,种麦种蔬尤佳。又凡退下一切禽兽毛羽亲肌之物,最为肥泽,积之为粪,胜于草木。”这可用于说明元代江南地区( )

A.土地利用效率提升

B.农民生态保护意识增强

C.农业耕作制度进步

D.农业生产中的精耕细作

答案 D

2.(2024福建福州一中模拟,14)1771年,阿克莱特建立了第一个现代意义上的工厂。1872年,英国官方展开了一项调查,采访者询问了约254万人,其中约201万人说自己在工厂工作。这一现象主要得益于( )

A.择业观念的变化 B.工厂制度的推动

C.社会制度的转型 D.自由主义的影响

答案 B

3.[2024九省联考(黑龙江、吉林卷),16]20世纪以来,科技迅猛发展提升了民众生活质量。但有学者提出,基因密码破译工程将导致生命的安全感消失;电子传媒的发达会导致世界各民族青少年文化品味趋同,破坏人类文化生态平衡。该观点反映了科技发展( )

A.缘于提升生活质量的需求

B.引发了深刻的社会变革

C.需要协调好与人文的关系

D.推动社会进入信息时代

答案 C

二、非选择题(共15分)

4.(2025届湖北部分高中11月期中联考,18)[科学革命与工业革命]阅读材料,回答问题。(15分)

材料一 人类的物质文化在过去的200年中发生的变化远胜于前5000年。这一伟大变革都源自科学革命和工业革命。与工匠和学者的这种联合密切相关的是劳动和各学者或科学家的思想的相应联合。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(科学革命)被证明是极能生长的,并在其活动中发挥了多方面的作用,以至于从一开始起它就自觉地担任了指挥的角色。可以说,它开始控制了其他因素——正如中世纪的基督教渗透到生活、思想的每一个角落后开始支配其他一切事物一样。因此,当我们谈及在最近几个世纪中被传入像日本那样的东方国家的西方文明时,我们不是指希腊——罗马哲学和人文主义思想,也不是指日本的基督教化,而是指在17世纪后半世纪开始改变西方面貌的科学、思想方式和文明的所有装置。

——摘编自[英]赫伯特·巴特菲尔德

《现代科学的起源》

材料二 近代工厂制的建立,资本和劳动力的集中,实现了劳动分工的加强以及生产的规范化与制度化管理,由此促进了劳动生产率的提高,推动了生产增长和经济发展。不过,作为工业化社会中涌现出来的新鲜事物,工厂制在兴起过程中也暴露出一些不容忽视的弊病,如工作时间长、劳动强度大、工作环境差、安全事故频繁、童工现象的普遍化等,这些问题引起社会各界尤其是改革主义者的极大关注。进入19世纪30年代后,工厂改革运动的兴起以及一系列工厂立法的颁布,逐步消除了早期工厂制的一些弊端,由此推动着工厂制发展到一个新阶段。

——摘编自刘金源《论近代

英国工厂制的兴起》

(1)根据材料一并结合所学,概括科学革命发生的原因并分析其意义。(8分)

(2)根据材料二并结合所学,分析指出英国工厂制发展中出现的问题及其启示。(7分)

答案 (1)原因:生产力发展和社会需求;科学理论的创新;劳动和科学家思想的结合;文艺复兴解放了人们的思想。(1点2分,任答两点4分)

意义:推动了生产力的快速发展;促进了思想的解放;助推了社会的转型。(1点2分,任答两点4分)

(2)问题:环境污染与资源过度消耗;社会分化与阶级矛盾;技术停滞与创新能力不足;经济波动与危机频发。(答“工作时间长、劳动强度大、工作环境差、安全事故频繁、童工现象的普遍化”等也可给分。1点2分,任答两点4分)

启示:发展经济要注重环境保护与可持续发展;要关注社会公平与阶级和谐;要加强国家对经济的宏观指导,缓和经济波动。(1点2分,任答两点3分)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录