2026全国版高考历史一轮基础知识练--第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

文档属性

| 名称 | 2026全国版高考历史一轮基础知识练--第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 775.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-31 14:46:39 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2026全国版高考历史一轮

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

第9讲 从明朝建立到清朝前中期的鼎盛与危机

五年高考

1.(2024湖南,6,3分)元朝圣旨多采用蒙古语法糅合汉语词汇的形式,开篇曰“长生天气力里,大福荫护助里,皇帝圣旨”。汉族文臣润色为“上天眷命,皇帝圣旨”。明朝又改为“奉天承运,皇帝诏曰”。这说明( )

A.明朝保留蒙古文化元素

B.元朝民族矛盾逐渐缓和

C.明朝重塑儒家正统地位

D.元朝全面吸收了汉文化

2.(2021重庆,5,3分)清军入关后即封禁东北。顺治十八年(1661)奉天府尹张尚贤上奏曰:合河东河西之边海以观之,黄沙满目,一望荒凉,此外患之可虑者。独宁远等三地人民凑集,然仅有佐领一员,不知于地方如何料理。合河东河西之腹里以观之,有土无人,全无可恃,此内忧之甚者。此奏意在( )

A.说明东北自然环境恶劣

B.呼吁东北边务亟待充实

C.强调东北地势易攻难守

D.弹劾东北官员疏于管理

3.(2022湖南,5,3分)嘉庆七年(1802),户部侍郎兼管钱局二品大员周兴岱任江西主考时,却以南书房行走(即在南书房当值的官员)的身份擅发告示,收受贿赂。这反映当时( )

A.君主的高度集权

B.官员俸禄入不敷出

C.南书房地位提高

D.中央吏治十分混乱

4.(2021全国甲,42,12分)阅读材料,完成下列要求。

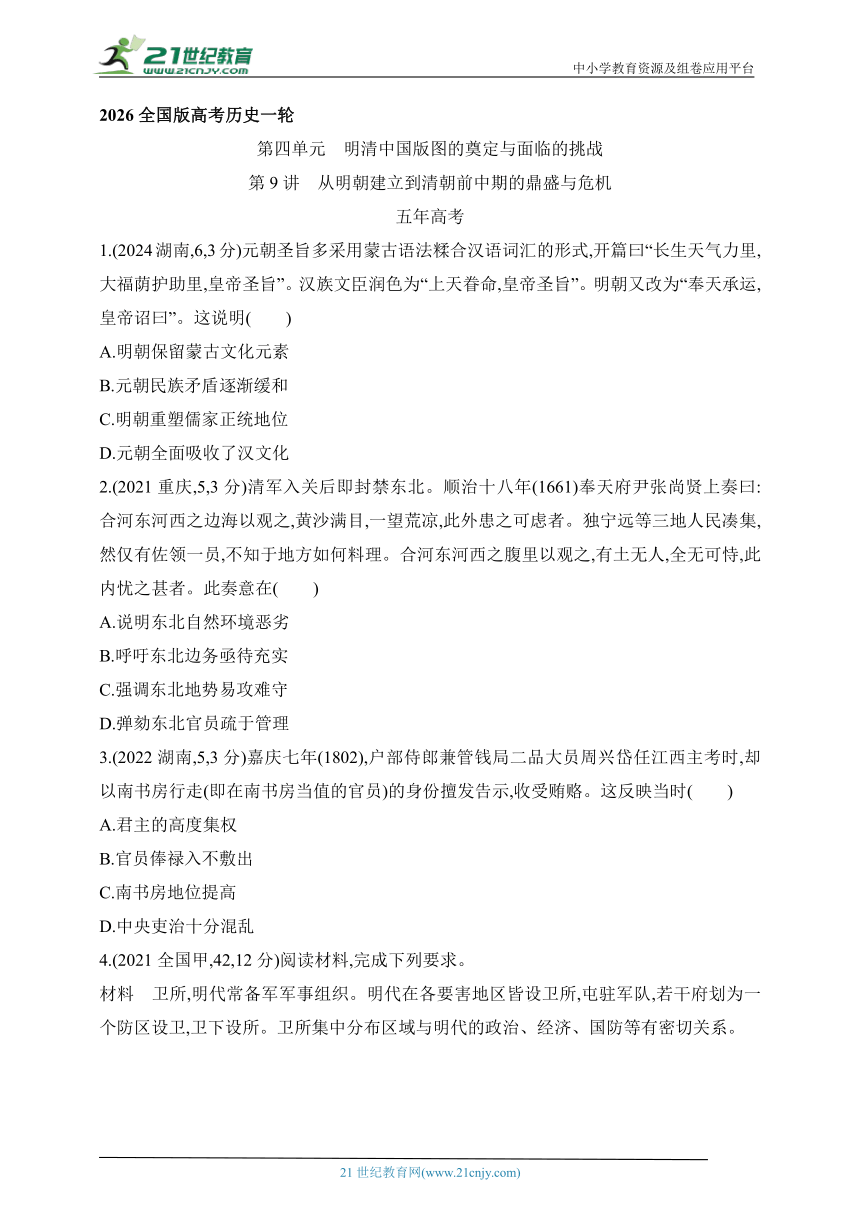

材料 卫所,明代常备军军事组织。明代在各要害地区皆设卫所,屯驻军队,若干府划为一个防区设卫,卫下设所。卫所集中分布区域与明代的政治、经济、国防等有密切关系。

明万历年间疆域示意图(局部)

根据图片并结合所学知识,在地图中标示出明代卫所集中分布的区域,并说明集中分布的理由。(要求:只需标示出明代卫所的一个集中分布区域;在地图中用斜线///////明确标示,理由准确充分,表述清晰。)

三年模拟

一、选择题(每题3分,共27分)

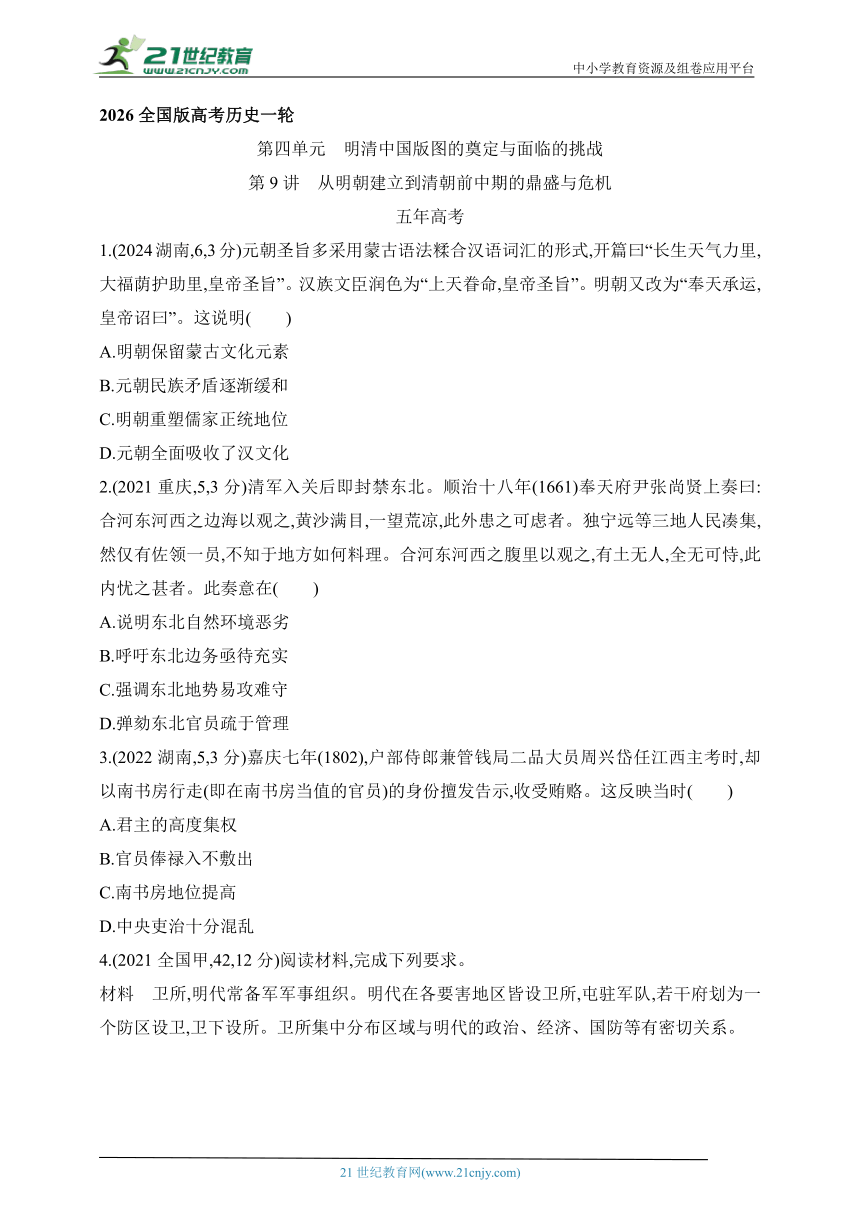

1.(2025届河北石家庄期中,5)“执奏”是明代一种较为完备的政治实践。其含义指官衙在接收皇帝诏旨后,暂不执行,并上奏表示质疑和反对,运行流程如下图所示。由此可见,执奏( )

明代“执奏”结构

说明:“→”(细线箭头)表示“施加舆论压力或进行弹劾”

A.对君权有弹性约束 B.提高了行政效率

C.需要内阁负责中转 D.规范了朝议制度

2.(2025届江西部分高中10月联考,9)明仁宗、宣宗之时,杨士奇虽主持阁务,却没有首辅之称。嘉靖至万历时,首辅与次辅、群辅有了极大差别。张璁为首辅,事多专断。夏言为首辅,其他阁臣“恂恂若属吏然,不敢少龃龉”。“首辅”的出现( )

A.促进了内阁的制度化

B.根源于封建君主专制的加强

C.完善了中央决策机制

D.加剧了君主与阁臣间的矛盾

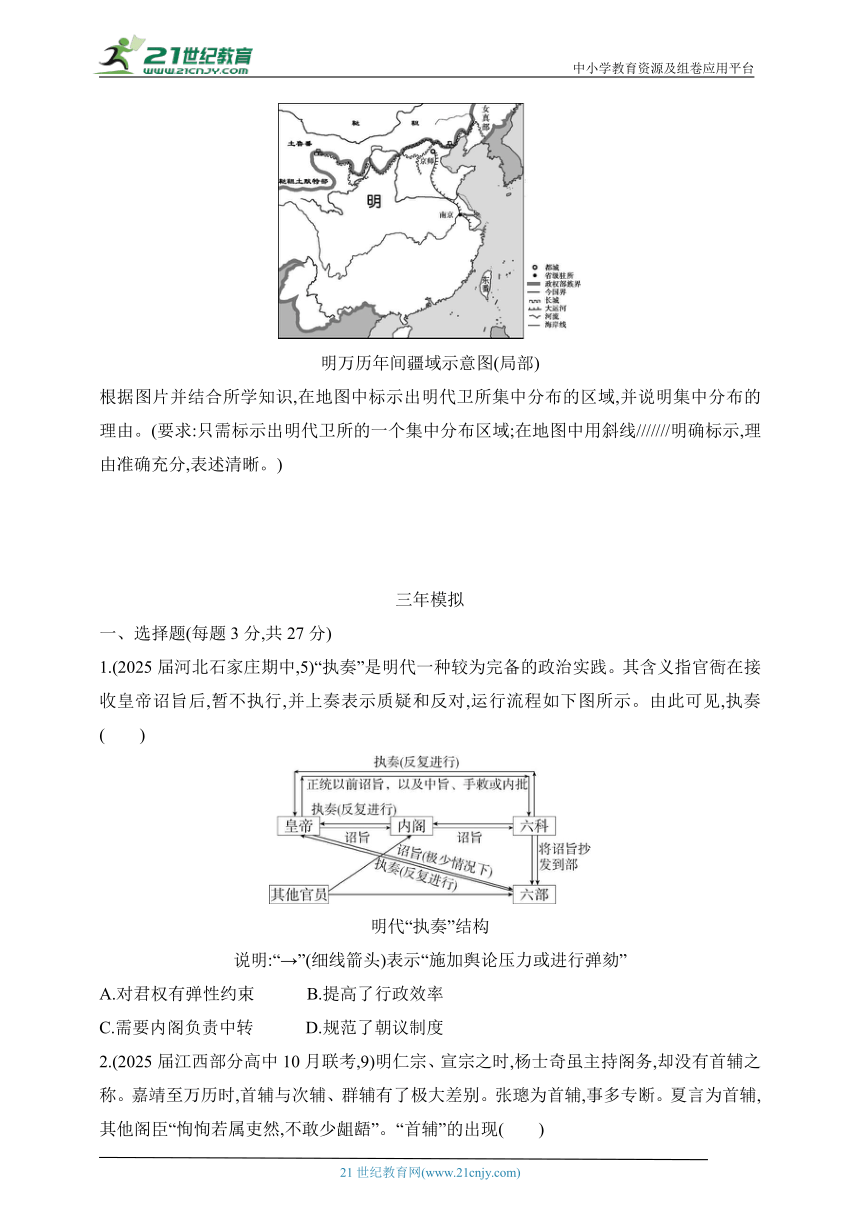

3.(2025届重庆拔尖强基联盟10月联考,9)明代沿元制设千户所,隶属卫。下图是明代沿海地区千户所城数量统计图,该图示反映出此时( )

注:北直隶约为今京津冀地区;南直隶约为今苏皖沪地区

A.地方管理体制权责不明

B.东南海防形势更加严峻

C.海外贸易限制有所放松

D.沿海经济发展不甚平衡

4.(2025届江西多校期中联考,5)明朝时期,朝廷曾派郑和等人前往南海巡视,并在航行中对南海岛屿进行标绘和命名,如石塘(今西沙群岛)、万生石塘屿(今南沙群岛)、石星石塘(今东沙群岛及中沙群岛)及其他530多个岛屿。这些举措( )

A.有助于维护南海地区的稳定

B.抵御了欧洲殖民者的侵扰

C.说明政府已认识到海洋价值

D.保障了海上丝绸之路畅通

5.(2024江西南昌一模,5)康熙初年,吴三桂受命平定云南部分土酋的叛乱之后,置开化府以专治,并将教化、王弄、安南三个长官司地编为八里。这一举措( )

A.标志着“改土归流”的完成

B.扩大了边疆地区的治理范围

C.体现了因俗而治的民族政策

D.强化了边疆地区的治理力度

6.[2024清华大学3月标准学术能力诊断性测试(新课标卷),27]实录是历代官修史料汇编,其记载了封建帝王的言论和活动。《清实录》以保存完整著称,但康雍乾三朝对清初实录作了大量修改和加工,使之失去了初修时的面目。康雍乾时期对实录的修改意在( )

A.提升清朝形象 B.延续治史传统

C.吸收汉人文化 D.消除民族矛盾

7.(2025届北京海淀期中,12)清朝李卫任云南盐驿道时,雍正帝要求云南永北镇总兵马会伯调查李卫,并以密折上报皇帝。后来李卫任浙江巡抚时,雍正帝对新任黄岩镇总兵董一隆的优劣所知不多,要求李卫“于伊莅任后,其细加察访,密奏以闻”。以上现象说明( )

A.密折制度形成于雍正时期

B.雍正皇帝对地方官高度信任

C.密折制度强化对官僚控制

D.雍正设置军机处以加强皇权

8.(2024安徽名校大联考,4)乾隆五十八年(1793年),清政府颁布的章程规定,西藏的各级地方官员由驻藏大臣会同达赖、班禅共同选任,“事无大小,均应禀告驻藏大臣办理”。下列对此理解正确的是( )

A.标志着西藏开始由中央政府直接管辖

B.有利于统一多民族国家的巩固和发展

C.驻藏大臣成为管理西藏的最高统治者

D.密切了中央与西北边疆民族地区的联系

9.(2025届湖南师大附中月考二,7)明清阅读海图长卷遵循自右而左的顺序。明朝海图方位“以海为上”,沿海编排依次为广东、福建、浙江、直隶(江苏)、山东、辽阳(辽东);而清中期以后,海图方位“以陆为上”,沿海编排依次为盛京(辽东)、直隶、山东、江南(江苏)、浙江、福建、广东。据此可知( )

A.明朝仍遵循天朝上国的传统

B.清朝海防严峻局势得以缓解

C.制图理念背后彰显时局变迁

D.清朝海图绘制呈现转型特征

二、非选择题(共18分)

10.(2025届湖南三湘名校联考一,18)中国古代疆域在清朝中期最终定型,基本奠定了现代中国的版图。阅读材料,完成下列要求。(18分)

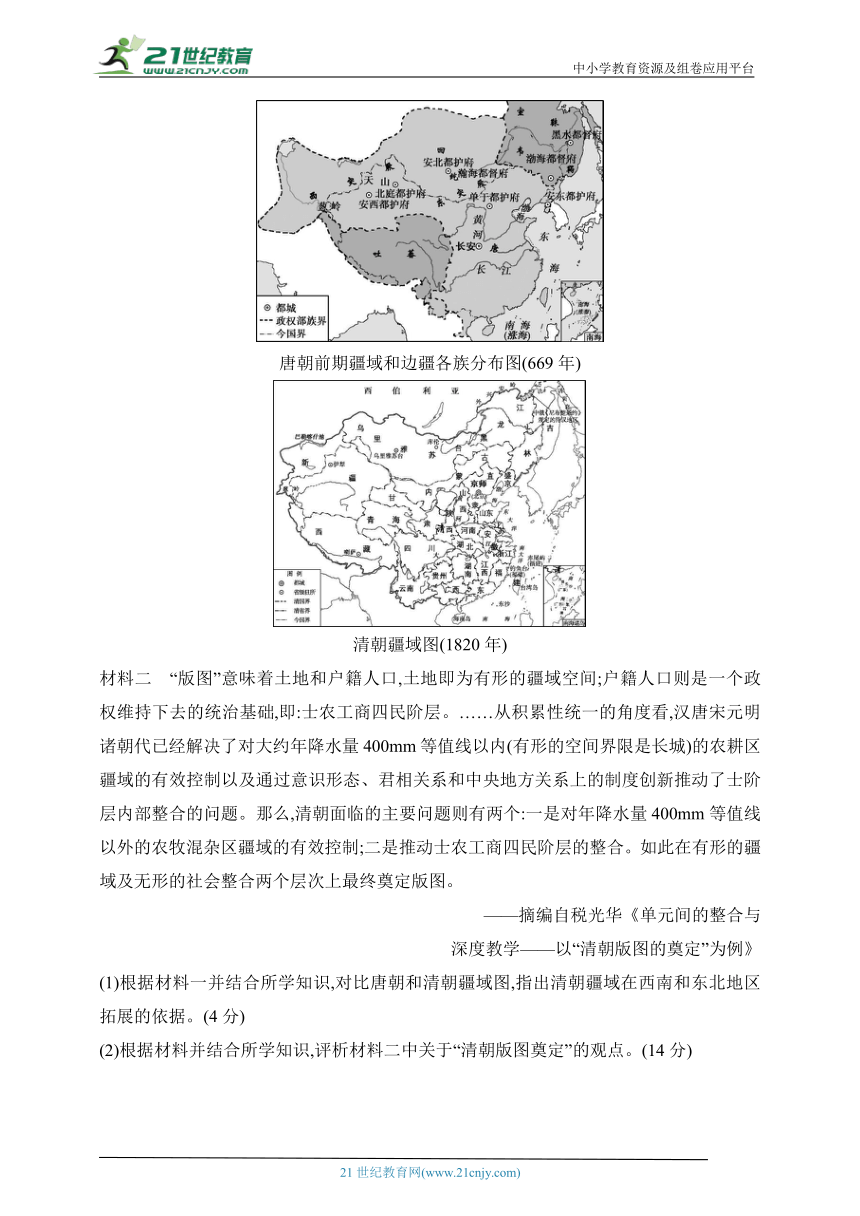

材料一

唐朝前期疆域和边疆各族分布图(669年)

清朝疆域图(1820年)

材料二 “版图”意味着土地和户籍人口,土地即为有形的疆域空间;户籍人口则是一个政权维持下去的统治基础,即:士农工商四民阶层。……从积累性统一的角度看,汉唐宋元明诸朝代已经解决了对大约年降水量400mm等值线以内(有形的空间界限是长城)的农耕区疆域的有效控制以及通过意识形态、君相关系和中央地方关系上的制度创新推动了士阶层内部整合的问题。那么,清朝面临的主要问题则有两个:一是对年降水量400mm等值线以外的农牧混杂区疆域的有效控制;二是推动士农工商四民阶层的整合。如此在有形的疆域及无形的社会整合两个层次上最终奠定版图。

——摘编自税光华《单元间的整合与

深度教学——以“清朝版图的奠定”为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,对比唐朝和清朝疆域图,指出清朝疆域在西南和东北地区拓展的依据。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,评析材料二中关于“清朝版图奠定”的观点。(14分)

第10讲 明至清中叶的经济与文化

五年高考

1.(2023北京,4,3分)下图是明代经贸示意图(局部)。对图中信息理解正确的是( )

①商帮都分布于南方稻作农业区

②长江中下游农业生产水平总体较高

③海禁阻断了明代海外贸易路线

④主要外贸港口所在省份都有商帮

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

2.(2022北京,4,3分)下图的封面形式常见于明代刻本书籍,图中读书的人物为该书编刻者。该图可以佐证明代( )

A.开始出现雕版印刷技术

B.戏曲表演艺术日趋成熟

C.文化产品商品化程度加深

D.士人思想摆脱了专制束缚

3.(2024广东,6,3分)明朝时,杭州西湖成为四方宾客“渴想”之地。“城中人不事耕种,小民仰给经纪,一春之计全赖西湖”,而官方意欲禁止游览。时人叶权认为:“若禁其游玩,则小民生意绝矣。且其风俗华丽,已入骨髓,虽无西湖,不能遽变。”这反映了当时( )

A.商业经营方式改变 B.户籍管理制度混乱

C.商业资本集聚明显 D.城市商品经济繁荣

4.(2024全国甲,26,4分)明弘治年间(1488—1505),进士邝璠编撰《便民图纂》,内容强调“以衣食生人为本”,涉及生产、生活、医疗等,同时将所引图幅中一些艰涩的诗歌改写成通俗易懂的民歌。明中后期,此类日用之书十分流行。这反映出当时( )

A.朝廷强化社会控制 B.士大夫生活平民化

C.知识受众范围扩大 D.四民社会结构打破

5.(2022江苏,5,3分)明代中后期,江南地区“耕渔之外,男妇并工……织布、织席、采石,造器营生”,妇女收入在家庭经济来源中占有很大比重。社会上追求财富、重视自我的风气颇为兴盛。与这些现象密切相关的是( )

A.经济社会多元发展

B.重农抑商政策明显松弛

C.朝廷放松社会控制

D.宋明理学强化家庭伦理

6.(2021广东,5,3分)在明代,庶民袖小衣短,“去地五寸”;生员袖大衣长,“去地一寸”,体现斯文之气,且其服饰颜色和制式内含“比德于玉”“规言矩行”等意。这反映了当时( )

A.儒家思想规范社会生活

B.科举制度限制社会流动

C.社会等级结构日益固化

D.市民文化突破礼制限定

7.(2023重庆,5,3分)明代以前的英雄豪杰观带有显著的“圣人”性质,甚至可以“不近人情”。明代却趋于理性化,不止认同英雄有情,“儿女情,英雄气,并行不悖”,且推项羽为英雄第一,以曹操和勾践为英雄。这一变化( )

A.与心学思潮息息相关

B.说明民本思想成为主流

C.和孔孟学说理念不符

D.反映圣人崇拜有所弱化

8.(2024新课标,28,4分)清乾隆进士李调元在《卖田说》中借佃户王某之口说明“卖田以佃田”的好处:家中有十亩耕地,难以养活十口之家;卖出自己的十亩地,则可以长期租佃一百亩维持生计,且能免于官府钱粮加派。当时农业中租佃关系的盛行( )

A.延续了个体农耕方式

B.遏制了土地兼并扩大

C.抑制了商业货币经济

D.削减了国家赋税来源

9.(2023江苏,5,3分)据淮关税收统计,乾隆年间由运河输往江南的大豆、豆饼每年达数百万石之多。此外,每年由海路从山东半岛和东北输入江南的上千万石粮食中,也有很大一部分是作为手工业原料和农业肥料的大豆和豆饼。上述史实反映了乾隆年间( )

A.江南经济发展水平较高

B.长途贸易依赖海路运输

C.北方粮食亩产量国内领先

D.商人资本控制了生产领域

10.(2024全国甲,27,4分)清代,《三国演义》《西游记》等数十部小说被翻译成满语印行。另《大清律例》规定,对内容“秽恶”的小说“尽行销毁”,如再制作、售卖、阅读,加以刑处。这使( )

A.通俗文化发展陷入停滞

B.法律体系完成了儒家化

C.君主专制统治趋于僵化

D.传统社会伦理得到维护

11.(2024黑、吉、辽,17,13分)阅读材料,完成下列要求。

材料 名帖亦称名刺(类似今之名片),古已有之,在明朝士大夫的人际交往中扮演着重要角色。

明朝正德年间(1506—1521年),宦官刘瑾受宠用事,“走其门者倾朝,名刺必红纸”,以致“京师红纸价顿长十倍”。郎瑛(1487—1566年)在其著述中写道:“予少年见公卿刺纸,不过今之白录纸二寸……今之用纸,非表白录罗纹笺,则大红销金纸,长有五尺,阔过五寸,更用一绵纸封袋递送,上下通行,否则谓之不敬……可谓暴殄天物,奢亦极矣!”

明朝前期,名帖多自署“门生”等,“必兼亲者,方加‘眷’字。至于‘通家’‘年家’,非实有可据,断断不轻用也”。明朝中期以后,士大夫交际活动日益活跃,“视其爵、齿及交谊以为斟酌”的风气日盛,衍生出“晚生”“侍生”,甚至出现“渺渺小学生”“通家治下牛马走”“门下沐恩小的”等自称,原本亲戚间使用的“眷”字亦开始滥用。

——摘编自[日]岸本美绪《风俗与历史观:

明清时代的中国与世界》等

(1)根据材料,概括明朝名帖的变化。(5分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析明朝名帖变化的原因。(8分)

三年模拟

一、选择题(每题3分,共30分)

1.(2024四川成都七中二模,27)下图为明代安徽部分府州人均田地数统计(单位:亩)。这反映出该地区( )

A.人地矛盾不断加剧 B.土地兼并现象严重

C.农业生产出现衰退 D.可用耕地逐步减少

2.[2024九省联考(广西卷),5]明中后期,“大抵日本所须,皆产自中国……湖之丝棉,漳之纱绢,松之棉布,尤为彼国所重”。闽人闻“日本可市……即以货财往市之,得获大利而归”,吴越之民“往则载货扬航以市海为名,归则熔金附身贸原舟而返”。上述现象的出现( )

A.有利于海外白银的大量流入

B.动摇了小农经济的统治地位

C.有利于商业航海技术的提升

D.体现了重商主义思想的传播

3.(2025届山东菏泽期中,6)明初,官营织局采取匠户徭役制的生产方式,被签为“匠籍”的人在局内从事生产,以完成每年的“岁造”定额。明中期以后,朝廷逐年加派缎匹,江南各官局不得不将大部分岁造任务派给民间领织,逐渐形成局织、领织并行的格局。这一变化( )

A.加速了自然经济的解体

B.促进了民间工商业发展

C.废除了工商食官的政策

D.完善了手工业管理制度

4.(2025届湘豫名校11月联考,5)成书于17世纪中期的《如梦录》记载,明代中后期的开封城,外地商贾云集,商品来自四面八方,且品种繁多,如“内有京、杭、青、扬等处运来粗细暑扇、僧帽、头篦、葛巾、白蜡等货”和“各色海菜,六安芽茶”;有些街市“俱卖四川黄杨、福建荔枝”、京货、吉阳夏布、建宁红黄夏布等。由此可知( )

A.开封拥有经济政策优势

B.专业化市镇的勃然兴起

C.资本主义萌芽开始出现

D.区域长途贩运贸易兴盛

5.(2024江西重点中学盟校联考一,6)明清之际,烟草传入后,广泛种植,在引种较早的赣南地区,烟草很快就成为当地“无人不食”的“必需之物”。由此可见,特产作物的种植( )

A.引发了传统风俗的变动

B.促进了经济结构变革

C.推动了区域间长途贩运

D.颠覆了传统的义利观

6.(2025届安徽皖南八校联考一,8)据《清俗纪闻》记载,乾隆年间,福建、浙江、江苏一带民间医家营业形成一定模式:医家开业行医,要在街市挂出招牌;赴医馆延请医生需先付费挂号,其后医者按顺序出访病家;请官医或名医,挂号费需白银2两,还需支付轿钱200到500文。上述现象出现的主要原因是( )

A.经济重心南移 B.市场意识增强

C.医疗资源短缺 D.公共卫生发展

7.(2025届河南豫西北教研联盟一模,7)明清时期,江南即有“女工勤者,其家必兴;女工游惰,其家必落”之谚。清代文献载有一贞洁妇女朱氏的事例,其40年所积累的纺织收入40万有余,并完成了扶养子女成家立业的任务。由此可知,这一时期的江南地区( )

A.女性社会地位得到提高

B.民众与市场联系密切

C.经济结构发生质的变化

D.出现了新的生产方式

8.(2025届山东名校考试联盟10月检测,5)明清时期,广东南海、番禺等县龙眼、荔枝弥望,方圆百里无一杂树,“地土所宜,争以为业,称曰龙荔之民”;岭南地区“人多以种香为业,富者千树,贫者亦数百树”;福建泉州,“为稻利薄,蔗利厚,往往有改稻田种蔗者”。这些现象反映了( )

A.区域经济具有较强的互补性

B.农业生产市场化趋势加强

C.交通变革推动长途贩运贸易

D.商品经济区域化色彩浓厚

9.(2025届湖北宜昌协作体期中,5)王夫之认为,“能”(思维)“所”(认识对象)有内外的区别:“所”著于人伦物理之中,“能”取诸耳目心思之用,“所”不在内,故心如太虚,有感而皆应;“能”不在外,故为仁由己,反己而必诚。王夫之的思想主张( )

A.突破了传统政治伦理

B.摒弃了“格物致知”的治学方法

C.强化了主流意识形态

D.体现了朴素的唯物主义认识论

10.(2025届福建三十六校一模,9)明末清初学者顾炎武认为,文须“有益于天下,有益于将来”。因而他撰著《日知录》的目的是“明学术,正人心,拨乱世,以兴太平之事”。这说明,顾炎武( )

A.注重自我道德修养 B.具有社会责任意识

C.旨在鼓吹心学思想 D.极力追求圣贤境界

二、非选择题(共12分)

11.(2024福建名校联盟一模,17)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 当初有个贵人,官拜尚书,家财万贯,生有五个儿子,只教长子读书,以下四子,农工商贾,各执一艺。那四子心下不悦,却不知甚么缘故。老尚书说:“世人尽道读书好,只恐读书读不了。读书个个望公卿,几人能向金阶跑 ”“农工商贾虽然贱,各务营生不辞倦。”“一脉书香付长房,诸儿恰好四民良。暖衣饱食非容易,常把勤劳答上苍。”

——改编自〔明〕冯梦龙《醒世恒言》

材料二 雍正二年(1724年)山西巡抚刘于义上奏:“山右(今山西)积习,重利之念甚于重名。子孙俊秀者多入贸易一途,其次宁为胥吏。至中材以下,方使之读书应试。以故士风卑靡。”雍正朱批:“山右大约商贾居首,其次者犹肯力农,再次者谋入营伍,最下者方令读书。朕所悉知,习俗殊属可笑。”

——摘编自〔清〕鄂尔泰等《雍正朱批谕旨》

结合所学知识,指出两则材料对探究明清时期“士与农工商的关系”的史料价值,并作出合理推断。

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

第9讲 从明朝建立到清朝前中期的鼎盛与危机

五年高考

1.(2024湖南,6,3分)元朝圣旨多采用蒙古语法糅合汉语词汇的形式,开篇曰“长生天气力里,大福荫护助里,皇帝圣旨”。汉族文臣润色为“上天眷命,皇帝圣旨”。明朝又改为“奉天承运,皇帝诏曰”。这说明( )

A.明朝保留蒙古文化元素

B.元朝民族矛盾逐渐缓和

C.明朝重塑儒家正统地位

D.元朝全面吸收了汉文化

答案 A

2.(2021重庆,5,3分)清军入关后即封禁东北。顺治十八年(1661)奉天府尹张尚贤上奏曰:合河东河西之边海以观之,黄沙满目,一望荒凉,此外患之可虑者。独宁远等三地人民凑集,然仅有佐领一员,不知于地方如何料理。合河东河西之腹里以观之,有土无人,全无可恃,此内忧之甚者。此奏意在( )

A.说明东北自然环境恶劣

B.呼吁东北边务亟待充实

C.强调东北地势易攻难守

D.弹劾东北官员疏于管理

答案 B

3.(2022湖南,5,3分)嘉庆七年(1802),户部侍郎兼管钱局二品大员周兴岱任江西主考时,却以南书房行走(即在南书房当值的官员)的身份擅发告示,收受贿赂。这反映当时( )

A.君主的高度集权

B.官员俸禄入不敷出

C.南书房地位提高

D.中央吏治十分混乱

答案 A

4.(2021全国甲,42,12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 卫所,明代常备军军事组织。明代在各要害地区皆设卫所,屯驻军队,若干府划为一个防区设卫,卫下设所。卫所集中分布区域与明代的政治、经济、国防等有密切关系。

明万历年间疆域示意图(局部)

根据图片并结合所学知识,在地图中标示出明代卫所集中分布的区域,并说明集中分布的理由。(要求:只需标示出明代卫所的一个集中分布区域;在地图中用斜线///////明确标示,理由准确充分,表述清晰。)

答案

明万历年间疆域示意图(局部)

示例一:卫所分布在北部边疆和京畿地区。(如图中①所示)

理由:明初,为预防北方少数民族的袭扰,防范内地民众起义和少数民族叛乱,加强军事力量和建立军事据点,明政府在北方和京畿之地大规模修筑卫所。明初,在北方和京畿之地设卫所对巩固统治、维护社会稳定和缓和民族矛盾起了重要作用,对北方游牧民族起了很强的震慑和防御作用。

示例二:卫所分布在浙江、福建、广东等东南沿海地区。(如图中②所示)

理由:明中期,东南沿海倭寇、海盗与沿海不法之徒勾结,严重扰乱了社会秩序和经济发展,政府为加强海防,抗击东南沿海倭寇,在沿海设立卫所,加强海上巡逻与防卫,打击倭寇与非法贸易(或贸易走私),维护海洋秩序(或海上朝贡贸易秩序),这对维护社会安定起到了重要作用。

示例三:卫所主要分布在边疆地区,尤其是西北、东北以及西南等中原与少数民族交界的地区。(如图中①③④所示)

理由:明朝初定,被推翻的元朝统治集团残余势力仍在西北、东北地区进行顽强反抗,并且不断袭扰边境,还引发了后来的土木堡之变。为防蒙古南下,明朝重新修缮了长城,又陆续设立了从东北到西北的九个军事重镇,俗称九边重镇。与此同时,元朝统治时期,社会经济遭到严重破坏,明代卫所在边疆地区不仅承担边防职能,还管理地方,具有某些行政区划的特征。后来,蒙古鞑靼部与明修好,双方在边境开设互市,漠南卫所逐渐废弃或内迁。明代后期,东北的女真部落逐渐强大,明朝统治者为加强对东北边疆的统治,不得不在与女真交界处密集设立卫所。

三年模拟

一、选择题(每题3分,共27分)

1.(2025届河北石家庄期中,5)“执奏”是明代一种较为完备的政治实践。其含义指官衙在接收皇帝诏旨后,暂不执行,并上奏表示质疑和反对,运行流程如下图所示。由此可见,执奏( )

明代“执奏”结构

说明:“→”(细线箭头)表示“施加舆论压力或进行弹劾”

A.对君权有弹性约束 B.提高了行政效率

C.需要内阁负责中转 D.规范了朝议制度

答案 A

2.(2025届江西部分高中10月联考,9)明仁宗、宣宗之时,杨士奇虽主持阁务,却没有首辅之称。嘉靖至万历时,首辅与次辅、群辅有了极大差别。张璁为首辅,事多专断。夏言为首辅,其他阁臣“恂恂若属吏然,不敢少龃龉”。“首辅”的出现( )

A.促进了内阁的制度化

B.根源于封建君主专制的加强

C.完善了中央决策机制

D.加剧了君主与阁臣间的矛盾

答案 B

3.(2025届重庆拔尖强基联盟10月联考,9)明代沿元制设千户所,隶属卫。下图是明代沿海地区千户所城数量统计图,该图示反映出此时( )

注:北直隶约为今京津冀地区;南直隶约为今苏皖沪地区

A.地方管理体制权责不明

B.东南海防形势更加严峻

C.海外贸易限制有所放松

D.沿海经济发展不甚平衡

答案 B

4.(2025届江西多校期中联考,5)明朝时期,朝廷曾派郑和等人前往南海巡视,并在航行中对南海岛屿进行标绘和命名,如石塘(今西沙群岛)、万生石塘屿(今南沙群岛)、石星石塘(今东沙群岛及中沙群岛)及其他530多个岛屿。这些举措( )

A.有助于维护南海地区的稳定

B.抵御了欧洲殖民者的侵扰

C.说明政府已认识到海洋价值

D.保障了海上丝绸之路畅通

答案 A

5.(2024江西南昌一模,5)康熙初年,吴三桂受命平定云南部分土酋的叛乱之后,置开化府以专治,并将教化、王弄、安南三个长官司地编为八里。这一举措( )

A.标志着“改土归流”的完成

B.扩大了边疆地区的治理范围

C.体现了因俗而治的民族政策

D.强化了边疆地区的治理力度

答案 D

6.[2024清华大学3月标准学术能力诊断性测试(新课标卷),27]实录是历代官修史料汇编,其记载了封建帝王的言论和活动。《清实录》以保存完整著称,但康雍乾三朝对清初实录作了大量修改和加工,使之失去了初修时的面目。康雍乾时期对实录的修改意在( )

A.提升清朝形象 B.延续治史传统

C.吸收汉人文化 D.消除民族矛盾

答案 A

7.(2025届北京海淀期中,12)清朝李卫任云南盐驿道时,雍正帝要求云南永北镇总兵马会伯调查李卫,并以密折上报皇帝。后来李卫任浙江巡抚时,雍正帝对新任黄岩镇总兵董一隆的优劣所知不多,要求李卫“于伊莅任后,其细加察访,密奏以闻”。以上现象说明( )

A.密折制度形成于雍正时期

B.雍正皇帝对地方官高度信任

C.密折制度强化对官僚控制

D.雍正设置军机处以加强皇权

答案 C

8.(2024安徽名校大联考,4)乾隆五十八年(1793年),清政府颁布的章程规定,西藏的各级地方官员由驻藏大臣会同达赖、班禅共同选任,“事无大小,均应禀告驻藏大臣办理”。下列对此理解正确的是( )

A.标志着西藏开始由中央政府直接管辖

B.有利于统一多民族国家的巩固和发展

C.驻藏大臣成为管理西藏的最高统治者

D.密切了中央与西北边疆民族地区的联系

答案 B

9.(2025届湖南师大附中月考二,7)明清阅读海图长卷遵循自右而左的顺序。明朝海图方位“以海为上”,沿海编排依次为广东、福建、浙江、直隶(江苏)、山东、辽阳(辽东);而清中期以后,海图方位“以陆为上”,沿海编排依次为盛京(辽东)、直隶、山东、江南(江苏)、浙江、福建、广东。据此可知( )

A.明朝仍遵循天朝上国的传统

B.清朝海防严峻局势得以缓解

C.制图理念背后彰显时局变迁

D.清朝海图绘制呈现转型特征

答案 C

二、非选择题(共18分)

10.(2025届湖南三湘名校联考一,18)中国古代疆域在清朝中期最终定型,基本奠定了现代中国的版图。阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一

唐朝前期疆域和边疆各族分布图(669年)

清朝疆域图(1820年)

材料二 “版图”意味着土地和户籍人口,土地即为有形的疆域空间;户籍人口则是一个政权维持下去的统治基础,即:士农工商四民阶层。……从积累性统一的角度看,汉唐宋元明诸朝代已经解决了对大约年降水量400mm等值线以内(有形的空间界限是长城)的农耕区疆域的有效控制以及通过意识形态、君相关系和中央地方关系上的制度创新推动了士阶层内部整合的问题。那么,清朝面临的主要问题则有两个:一是对年降水量400mm等值线以外的农牧混杂区疆域的有效控制;二是推动士农工商四民阶层的整合。如此在有形的疆域及无形的社会整合两个层次上最终奠定版图。

——摘编自税光华《单元间的整合与

深度教学——以“清朝版图的奠定”为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,对比唐朝和清朝疆域图,指出清朝疆域在西南和东北地区拓展的依据。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,评析材料二中关于“清朝版图奠定”的观点。(14分)

答案 (1)依据:唐朝西南地区的吐蕃、东北地区的靺鞨,都以政权部族界与唐朝隔开,说明这些地区还存在着与唐朝并立的政权。(2分)清朝这条政权部族界消失了,说明西南地区和东北地区都被纳入清朝的版图。(2分)(唐朝时期在东北地区存在室韦、靺鞨等民族政权,在清朝时已经被纳入吉林、黑龙江等行政区;唐朝时期西南地区存在吐蕃、南诏等民族政权,在清朝时已经被纳入西藏和云南)

(2)[示例]

观点:清朝对农牧混杂区疆域进行了有效控制,并推动了士农工商四民阶层的整合,最终奠定版图。(2分)

我认同材料中作者的观点。(1分)

清朝凭借着强大的军事力量和因地制宜的政策实现了对边疆地区的有效管理。在军事上,平定了漠西蒙古准噶尔部和维吾尔大小和卓叛乱。在政策上,在蒙古族地区实施盟、旗制度;在新疆设置伊犁将军,总领军政事务;在西藏派驻藏大臣;在西南地区实行改土归流。(5分)

清朝社会结构虽严格划分为士农工商四个阶层,但清朝统治者通过各方面手段,协调了各阶层之间的矛盾冲突。文化认同方面,民间广泛传播的阳明心学以“四民异业而同道”的价值观肯定了四民阶层各自的价值。政策引导方面,摊丁入亩的推行使国家对百姓的人身束缚进一步减弱,大量的农民和手工业者投身于市镇经济中,促进了城乡之间,农民、手工业者和商人之间的融合。经济互动方面,大量农村剩余劳动力自发进行“走西口”“闯关东”等跨区域垦荒运动,打破区域隔阂,促进了社会整合。(5分)

综上,清朝版图的奠定,离不开对有形地理疆域的有效管理,更离不开对四民阶层无形的社会整合,这些举措强化了政治认同,巩固了统治和疆域,为现代中国的版图奠定了基础。(1分)

[评分建议]

(1)提取材料中观点。(3分)

①观点需从“对边疆有效控制”和“四民整合”两个角度归纳清朝版图的奠定,得2分;只有一个角度只得1分。

②无观点或观点与材料无关,得0分。

表明自己看法:认为观点正确,得1分;认为观点错误或片面,得0分。

(2)评析过程须史论结合,逻辑严谨,论证充分。(10分)

①需从“对边疆有效控制”和“四民整合”两个角度进行评析,各占5分。

②每个角度,评析2分,举出与观点紧密联系的2个及以上史实,得3分;史实不能支持观点或缺乏逻辑联系,得0分。

(3)结论须在充分评析的基础上加以总结升华,不能简单复述材料中观点。(1分)

第10讲 明至清中叶的经济与文化

五年高考

1.(2023北京,4,3分)下图是明代经贸示意图(局部)。对图中信息理解正确的是( )

①商帮都分布于南方稻作农业区

②长江中下游农业生产水平总体较高

③海禁阻断了明代海外贸易路线

④主要外贸港口所在省份都有商帮

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

答案 B

2.(2022北京,4,3分)下图的封面形式常见于明代刻本书籍,图中读书的人物为该书编刻者。该图可以佐证明代( )

A.开始出现雕版印刷技术

B.戏曲表演艺术日趋成熟

C.文化产品商品化程度加深

D.士人思想摆脱了专制束缚

答案 C

3.(2024广东,6,3分)明朝时,杭州西湖成为四方宾客“渴想”之地。“城中人不事耕种,小民仰给经纪,一春之计全赖西湖”,而官方意欲禁止游览。时人叶权认为:“若禁其游玩,则小民生意绝矣。且其风俗华丽,已入骨髓,虽无西湖,不能遽变。”这反映了当时( )

A.商业经营方式改变 B.户籍管理制度混乱

C.商业资本集聚明显 D.城市商品经济繁荣

答案 D

4.(2024全国甲,26,4分)明弘治年间(1488—1505),进士邝璠编撰《便民图纂》,内容强调“以衣食生人为本”,涉及生产、生活、医疗等,同时将所引图幅中一些艰涩的诗歌改写成通俗易懂的民歌。明中后期,此类日用之书十分流行。这反映出当时( )

A.朝廷强化社会控制 B.士大夫生活平民化

C.知识受众范围扩大 D.四民社会结构打破

答案 C

5.(2022江苏,5,3分)明代中后期,江南地区“耕渔之外,男妇并工……织布、织席、采石,造器营生”,妇女收入在家庭经济来源中占有很大比重。社会上追求财富、重视自我的风气颇为兴盛。与这些现象密切相关的是( )

A.经济社会多元发展

B.重农抑商政策明显松弛

C.朝廷放松社会控制

D.宋明理学强化家庭伦理

答案 A

6.(2021广东,5,3分)在明代,庶民袖小衣短,“去地五寸”;生员袖大衣长,“去地一寸”,体现斯文之气,且其服饰颜色和制式内含“比德于玉”“规言矩行”等意。这反映了当时( )

A.儒家思想规范社会生活

B.科举制度限制社会流动

C.社会等级结构日益固化

D.市民文化突破礼制限定

答案 A

7.(2023重庆,5,3分)明代以前的英雄豪杰观带有显著的“圣人”性质,甚至可以“不近人情”。明代却趋于理性化,不止认同英雄有情,“儿女情,英雄气,并行不悖”,且推项羽为英雄第一,以曹操和勾践为英雄。这一变化( )

A.与心学思潮息息相关

B.说明民本思想成为主流

C.和孔孟学说理念不符

D.反映圣人崇拜有所弱化

答案 A

8.(2024新课标,28,4分)清乾隆进士李调元在《卖田说》中借佃户王某之口说明“卖田以佃田”的好处:家中有十亩耕地,难以养活十口之家;卖出自己的十亩地,则可以长期租佃一百亩维持生计,且能免于官府钱粮加派。当时农业中租佃关系的盛行( )

A.延续了个体农耕方式

B.遏制了土地兼并扩大

C.抑制了商业货币经济

D.削减了国家赋税来源

答案 A

9.(2023江苏,5,3分)据淮关税收统计,乾隆年间由运河输往江南的大豆、豆饼每年达数百万石之多。此外,每年由海路从山东半岛和东北输入江南的上千万石粮食中,也有很大一部分是作为手工业原料和农业肥料的大豆和豆饼。上述史实反映了乾隆年间( )

A.江南经济发展水平较高

B.长途贸易依赖海路运输

C.北方粮食亩产量国内领先

D.商人资本控制了生产领域

答案 A

10.(2024全国甲,27,4分)清代,《三国演义》《西游记》等数十部小说被翻译成满语印行。另《大清律例》规定,对内容“秽恶”的小说“尽行销毁”,如再制作、售卖、阅读,加以刑处。这使( )

A.通俗文化发展陷入停滞

B.法律体系完成了儒家化

C.君主专制统治趋于僵化

D.传统社会伦理得到维护

答案 D

11.(2024黑、吉、辽,17,13分)阅读材料,完成下列要求。

材料 名帖亦称名刺(类似今之名片),古已有之,在明朝士大夫的人际交往中扮演着重要角色。

明朝正德年间(1506—1521年),宦官刘瑾受宠用事,“走其门者倾朝,名刺必红纸”,以致“京师红纸价顿长十倍”。郎瑛(1487—1566年)在其著述中写道:“予少年见公卿刺纸,不过今之白录纸二寸……今之用纸,非表白录罗纹笺,则大红销金纸,长有五尺,阔过五寸,更用一绵纸封袋递送,上下通行,否则谓之不敬……可谓暴殄天物,奢亦极矣!”

明朝前期,名帖多自署“门生”等,“必兼亲者,方加‘眷’字。至于‘通家’‘年家’,非实有可据,断断不轻用也”。明朝中期以后,士大夫交际活动日益活跃,“视其爵、齿及交谊以为斟酌”的风气日盛,衍生出“晚生”“侍生”,甚至出现“渺渺小学生”“通家治下牛马走”“门下沐恩小的”等自称,原本亲戚间使用的“眷”字亦开始滥用。

——摘编自[日]岸本美绪《风俗与历史观:

明清时代的中国与世界》等

(1)根据材料,概括明朝名帖的变化。(5分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析明朝名帖变化的原因。(8分)

答案 (1)变化:形质奢靡化;自称谦卑化、复杂化。

(2)原因:明中后期商品经济发展;官场风气奢侈腐化;人际交往活跃;利益驱动。

三年模拟

一、选择题(每题3分,共30分)

1.(2024四川成都七中二模,27)下图为明代安徽部分府州人均田地数统计(单位:亩)。这反映出该地区( )

A.人地矛盾不断加剧 B.土地兼并现象严重

C.农业生产出现衰退 D.可用耕地逐步减少

答案 A

2.[2024九省联考(广西卷),5]明中后期,“大抵日本所须,皆产自中国……湖之丝棉,漳之纱绢,松之棉布,尤为彼国所重”。闽人闻“日本可市……即以货财往市之,得获大利而归”,吴越之民“往则载货扬航以市海为名,归则熔金附身贸原舟而返”。上述现象的出现( )

A.有利于海外白银的大量流入

B.动摇了小农经济的统治地位

C.有利于商业航海技术的提升

D.体现了重商主义思想的传播

答案 A

3.(2025届山东菏泽期中,6)明初,官营织局采取匠户徭役制的生产方式,被签为“匠籍”的人在局内从事生产,以完成每年的“岁造”定额。明中期以后,朝廷逐年加派缎匹,江南各官局不得不将大部分岁造任务派给民间领织,逐渐形成局织、领织并行的格局。这一变化( )

A.加速了自然经济的解体

B.促进了民间工商业发展

C.废除了工商食官的政策

D.完善了手工业管理制度

答案 B

4.(2025届湘豫名校11月联考,5)成书于17世纪中期的《如梦录》记载,明代中后期的开封城,外地商贾云集,商品来自四面八方,且品种繁多,如“内有京、杭、青、扬等处运来粗细暑扇、僧帽、头篦、葛巾、白蜡等货”和“各色海菜,六安芽茶”;有些街市“俱卖四川黄杨、福建荔枝”、京货、吉阳夏布、建宁红黄夏布等。由此可知( )

A.开封拥有经济政策优势

B.专业化市镇的勃然兴起

C.资本主义萌芽开始出现

D.区域长途贩运贸易兴盛

答案 D

5.(2024江西重点中学盟校联考一,6)明清之际,烟草传入后,广泛种植,在引种较早的赣南地区,烟草很快就成为当地“无人不食”的“必需之物”。由此可见,特产作物的种植( )

A.引发了传统风俗的变动

B.促进了经济结构变革

C.推动了区域间长途贩运

D.颠覆了传统的义利观

答案 A

6.(2025届安徽皖南八校联考一,8)据《清俗纪闻》记载,乾隆年间,福建、浙江、江苏一带民间医家营业形成一定模式:医家开业行医,要在街市挂出招牌;赴医馆延请医生需先付费挂号,其后医者按顺序出访病家;请官医或名医,挂号费需白银2两,还需支付轿钱200到500文。上述现象出现的主要原因是( )

A.经济重心南移 B.市场意识增强

C.医疗资源短缺 D.公共卫生发展

答案 B

7.(2025届河南豫西北教研联盟一模,7)明清时期,江南即有“女工勤者,其家必兴;女工游惰,其家必落”之谚。清代文献载有一贞洁妇女朱氏的事例,其40年所积累的纺织收入40万有余,并完成了扶养子女成家立业的任务。由此可知,这一时期的江南地区( )

A.女性社会地位得到提高

B.民众与市场联系密切

C.经济结构发生质的变化

D.出现了新的生产方式

答案 B

8.(2025届山东名校考试联盟10月检测,5)明清时期,广东南海、番禺等县龙眼、荔枝弥望,方圆百里无一杂树,“地土所宜,争以为业,称曰龙荔之民”;岭南地区“人多以种香为业,富者千树,贫者亦数百树”;福建泉州,“为稻利薄,蔗利厚,往往有改稻田种蔗者”。这些现象反映了( )

A.区域经济具有较强的互补性

B.农业生产市场化趋势加强

C.交通变革推动长途贩运贸易

D.商品经济区域化色彩浓厚

答案 B

9.(2025届湖北宜昌协作体期中,5)王夫之认为,“能”(思维)“所”(认识对象)有内外的区别:“所”著于人伦物理之中,“能”取诸耳目心思之用,“所”不在内,故心如太虚,有感而皆应;“能”不在外,故为仁由己,反己而必诚。王夫之的思想主张( )

A.突破了传统政治伦理

B.摒弃了“格物致知”的治学方法

C.强化了主流意识形态

D.体现了朴素的唯物主义认识论

答案 D

10.(2025届福建三十六校一模,9)明末清初学者顾炎武认为,文须“有益于天下,有益于将来”。因而他撰著《日知录》的目的是“明学术,正人心,拨乱世,以兴太平之事”。这说明,顾炎武( )

A.注重自我道德修养 B.具有社会责任意识

C.旨在鼓吹心学思想 D.极力追求圣贤境界

答案 B

二、非选择题(共12分)

11.(2024福建名校联盟一模,17)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 当初有个贵人,官拜尚书,家财万贯,生有五个儿子,只教长子读书,以下四子,农工商贾,各执一艺。那四子心下不悦,却不知甚么缘故。老尚书说:“世人尽道读书好,只恐读书读不了。读书个个望公卿,几人能向金阶跑 ”“农工商贾虽然贱,各务营生不辞倦。”“一脉书香付长房,诸儿恰好四民良。暖衣饱食非容易,常把勤劳答上苍。”

——改编自〔明〕冯梦龙《醒世恒言》

材料二 雍正二年(1724年)山西巡抚刘于义上奏:“山右(今山西)积习,重利之念甚于重名。子孙俊秀者多入贸易一途,其次宁为胥吏。至中材以下,方使之读书应试。以故士风卑靡。”雍正朱批:“山右大约商贾居首,其次者犹肯力农,再次者谋入营伍,最下者方令读书。朕所悉知,习俗殊属可笑。”

——摘编自〔清〕鄂尔泰等《雍正朱批谕旨》

结合所学知识,指出两则材料对探究明清时期“士与农工商的关系”的史料价值,并作出合理推断。

答案 材料一属于二手史料,可从侧面反映明清时期“士与农工商的关系”,材料二属于一手史料,史料价值较高,可直接反映明清时期“士与农工商的关系”。

推断:明清之际,传统的四民观念有所转变。从两则材料可以看出,不论是尚书之子的职业规划还是山西重商思想的盛行,都反映出在商品经济繁荣发展的状况下,传统重农抑商社会中四民观念的转变。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2026全国版高考历史一轮

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

第9讲 从明朝建立到清朝前中期的鼎盛与危机

五年高考

1.(2024湖南,6,3分)元朝圣旨多采用蒙古语法糅合汉语词汇的形式,开篇曰“长生天气力里,大福荫护助里,皇帝圣旨”。汉族文臣润色为“上天眷命,皇帝圣旨”。明朝又改为“奉天承运,皇帝诏曰”。这说明( )

A.明朝保留蒙古文化元素

B.元朝民族矛盾逐渐缓和

C.明朝重塑儒家正统地位

D.元朝全面吸收了汉文化

2.(2021重庆,5,3分)清军入关后即封禁东北。顺治十八年(1661)奉天府尹张尚贤上奏曰:合河东河西之边海以观之,黄沙满目,一望荒凉,此外患之可虑者。独宁远等三地人民凑集,然仅有佐领一员,不知于地方如何料理。合河东河西之腹里以观之,有土无人,全无可恃,此内忧之甚者。此奏意在( )

A.说明东北自然环境恶劣

B.呼吁东北边务亟待充实

C.强调东北地势易攻难守

D.弹劾东北官员疏于管理

3.(2022湖南,5,3分)嘉庆七年(1802),户部侍郎兼管钱局二品大员周兴岱任江西主考时,却以南书房行走(即在南书房当值的官员)的身份擅发告示,收受贿赂。这反映当时( )

A.君主的高度集权

B.官员俸禄入不敷出

C.南书房地位提高

D.中央吏治十分混乱

4.(2021全国甲,42,12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 卫所,明代常备军军事组织。明代在各要害地区皆设卫所,屯驻军队,若干府划为一个防区设卫,卫下设所。卫所集中分布区域与明代的政治、经济、国防等有密切关系。

明万历年间疆域示意图(局部)

根据图片并结合所学知识,在地图中标示出明代卫所集中分布的区域,并说明集中分布的理由。(要求:只需标示出明代卫所的一个集中分布区域;在地图中用斜线///////明确标示,理由准确充分,表述清晰。)

三年模拟

一、选择题(每题3分,共27分)

1.(2025届河北石家庄期中,5)“执奏”是明代一种较为完备的政治实践。其含义指官衙在接收皇帝诏旨后,暂不执行,并上奏表示质疑和反对,运行流程如下图所示。由此可见,执奏( )

明代“执奏”结构

说明:“→”(细线箭头)表示“施加舆论压力或进行弹劾”

A.对君权有弹性约束 B.提高了行政效率

C.需要内阁负责中转 D.规范了朝议制度

2.(2025届江西部分高中10月联考,9)明仁宗、宣宗之时,杨士奇虽主持阁务,却没有首辅之称。嘉靖至万历时,首辅与次辅、群辅有了极大差别。张璁为首辅,事多专断。夏言为首辅,其他阁臣“恂恂若属吏然,不敢少龃龉”。“首辅”的出现( )

A.促进了内阁的制度化

B.根源于封建君主专制的加强

C.完善了中央决策机制

D.加剧了君主与阁臣间的矛盾

3.(2025届重庆拔尖强基联盟10月联考,9)明代沿元制设千户所,隶属卫。下图是明代沿海地区千户所城数量统计图,该图示反映出此时( )

注:北直隶约为今京津冀地区;南直隶约为今苏皖沪地区

A.地方管理体制权责不明

B.东南海防形势更加严峻

C.海外贸易限制有所放松

D.沿海经济发展不甚平衡

4.(2025届江西多校期中联考,5)明朝时期,朝廷曾派郑和等人前往南海巡视,并在航行中对南海岛屿进行标绘和命名,如石塘(今西沙群岛)、万生石塘屿(今南沙群岛)、石星石塘(今东沙群岛及中沙群岛)及其他530多个岛屿。这些举措( )

A.有助于维护南海地区的稳定

B.抵御了欧洲殖民者的侵扰

C.说明政府已认识到海洋价值

D.保障了海上丝绸之路畅通

5.(2024江西南昌一模,5)康熙初年,吴三桂受命平定云南部分土酋的叛乱之后,置开化府以专治,并将教化、王弄、安南三个长官司地编为八里。这一举措( )

A.标志着“改土归流”的完成

B.扩大了边疆地区的治理范围

C.体现了因俗而治的民族政策

D.强化了边疆地区的治理力度

6.[2024清华大学3月标准学术能力诊断性测试(新课标卷),27]实录是历代官修史料汇编,其记载了封建帝王的言论和活动。《清实录》以保存完整著称,但康雍乾三朝对清初实录作了大量修改和加工,使之失去了初修时的面目。康雍乾时期对实录的修改意在( )

A.提升清朝形象 B.延续治史传统

C.吸收汉人文化 D.消除民族矛盾

7.(2025届北京海淀期中,12)清朝李卫任云南盐驿道时,雍正帝要求云南永北镇总兵马会伯调查李卫,并以密折上报皇帝。后来李卫任浙江巡抚时,雍正帝对新任黄岩镇总兵董一隆的优劣所知不多,要求李卫“于伊莅任后,其细加察访,密奏以闻”。以上现象说明( )

A.密折制度形成于雍正时期

B.雍正皇帝对地方官高度信任

C.密折制度强化对官僚控制

D.雍正设置军机处以加强皇权

8.(2024安徽名校大联考,4)乾隆五十八年(1793年),清政府颁布的章程规定,西藏的各级地方官员由驻藏大臣会同达赖、班禅共同选任,“事无大小,均应禀告驻藏大臣办理”。下列对此理解正确的是( )

A.标志着西藏开始由中央政府直接管辖

B.有利于统一多民族国家的巩固和发展

C.驻藏大臣成为管理西藏的最高统治者

D.密切了中央与西北边疆民族地区的联系

9.(2025届湖南师大附中月考二,7)明清阅读海图长卷遵循自右而左的顺序。明朝海图方位“以海为上”,沿海编排依次为广东、福建、浙江、直隶(江苏)、山东、辽阳(辽东);而清中期以后,海图方位“以陆为上”,沿海编排依次为盛京(辽东)、直隶、山东、江南(江苏)、浙江、福建、广东。据此可知( )

A.明朝仍遵循天朝上国的传统

B.清朝海防严峻局势得以缓解

C.制图理念背后彰显时局变迁

D.清朝海图绘制呈现转型特征

二、非选择题(共18分)

10.(2025届湖南三湘名校联考一,18)中国古代疆域在清朝中期最终定型,基本奠定了现代中国的版图。阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一

唐朝前期疆域和边疆各族分布图(669年)

清朝疆域图(1820年)

材料二 “版图”意味着土地和户籍人口,土地即为有形的疆域空间;户籍人口则是一个政权维持下去的统治基础,即:士农工商四民阶层。……从积累性统一的角度看,汉唐宋元明诸朝代已经解决了对大约年降水量400mm等值线以内(有形的空间界限是长城)的农耕区疆域的有效控制以及通过意识形态、君相关系和中央地方关系上的制度创新推动了士阶层内部整合的问题。那么,清朝面临的主要问题则有两个:一是对年降水量400mm等值线以外的农牧混杂区疆域的有效控制;二是推动士农工商四民阶层的整合。如此在有形的疆域及无形的社会整合两个层次上最终奠定版图。

——摘编自税光华《单元间的整合与

深度教学——以“清朝版图的奠定”为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,对比唐朝和清朝疆域图,指出清朝疆域在西南和东北地区拓展的依据。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,评析材料二中关于“清朝版图奠定”的观点。(14分)

第10讲 明至清中叶的经济与文化

五年高考

1.(2023北京,4,3分)下图是明代经贸示意图(局部)。对图中信息理解正确的是( )

①商帮都分布于南方稻作农业区

②长江中下游农业生产水平总体较高

③海禁阻断了明代海外贸易路线

④主要外贸港口所在省份都有商帮

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

2.(2022北京,4,3分)下图的封面形式常见于明代刻本书籍,图中读书的人物为该书编刻者。该图可以佐证明代( )

A.开始出现雕版印刷技术

B.戏曲表演艺术日趋成熟

C.文化产品商品化程度加深

D.士人思想摆脱了专制束缚

3.(2024广东,6,3分)明朝时,杭州西湖成为四方宾客“渴想”之地。“城中人不事耕种,小民仰给经纪,一春之计全赖西湖”,而官方意欲禁止游览。时人叶权认为:“若禁其游玩,则小民生意绝矣。且其风俗华丽,已入骨髓,虽无西湖,不能遽变。”这反映了当时( )

A.商业经营方式改变 B.户籍管理制度混乱

C.商业资本集聚明显 D.城市商品经济繁荣

4.(2024全国甲,26,4分)明弘治年间(1488—1505),进士邝璠编撰《便民图纂》,内容强调“以衣食生人为本”,涉及生产、生活、医疗等,同时将所引图幅中一些艰涩的诗歌改写成通俗易懂的民歌。明中后期,此类日用之书十分流行。这反映出当时( )

A.朝廷强化社会控制 B.士大夫生活平民化

C.知识受众范围扩大 D.四民社会结构打破

5.(2022江苏,5,3分)明代中后期,江南地区“耕渔之外,男妇并工……织布、织席、采石,造器营生”,妇女收入在家庭经济来源中占有很大比重。社会上追求财富、重视自我的风气颇为兴盛。与这些现象密切相关的是( )

A.经济社会多元发展

B.重农抑商政策明显松弛

C.朝廷放松社会控制

D.宋明理学强化家庭伦理

6.(2021广东,5,3分)在明代,庶民袖小衣短,“去地五寸”;生员袖大衣长,“去地一寸”,体现斯文之气,且其服饰颜色和制式内含“比德于玉”“规言矩行”等意。这反映了当时( )

A.儒家思想规范社会生活

B.科举制度限制社会流动

C.社会等级结构日益固化

D.市民文化突破礼制限定

7.(2023重庆,5,3分)明代以前的英雄豪杰观带有显著的“圣人”性质,甚至可以“不近人情”。明代却趋于理性化,不止认同英雄有情,“儿女情,英雄气,并行不悖”,且推项羽为英雄第一,以曹操和勾践为英雄。这一变化( )

A.与心学思潮息息相关

B.说明民本思想成为主流

C.和孔孟学说理念不符

D.反映圣人崇拜有所弱化

8.(2024新课标,28,4分)清乾隆进士李调元在《卖田说》中借佃户王某之口说明“卖田以佃田”的好处:家中有十亩耕地,难以养活十口之家;卖出自己的十亩地,则可以长期租佃一百亩维持生计,且能免于官府钱粮加派。当时农业中租佃关系的盛行( )

A.延续了个体农耕方式

B.遏制了土地兼并扩大

C.抑制了商业货币经济

D.削减了国家赋税来源

9.(2023江苏,5,3分)据淮关税收统计,乾隆年间由运河输往江南的大豆、豆饼每年达数百万石之多。此外,每年由海路从山东半岛和东北输入江南的上千万石粮食中,也有很大一部分是作为手工业原料和农业肥料的大豆和豆饼。上述史实反映了乾隆年间( )

A.江南经济发展水平较高

B.长途贸易依赖海路运输

C.北方粮食亩产量国内领先

D.商人资本控制了生产领域

10.(2024全国甲,27,4分)清代,《三国演义》《西游记》等数十部小说被翻译成满语印行。另《大清律例》规定,对内容“秽恶”的小说“尽行销毁”,如再制作、售卖、阅读,加以刑处。这使( )

A.通俗文化发展陷入停滞

B.法律体系完成了儒家化

C.君主专制统治趋于僵化

D.传统社会伦理得到维护

11.(2024黑、吉、辽,17,13分)阅读材料,完成下列要求。

材料 名帖亦称名刺(类似今之名片),古已有之,在明朝士大夫的人际交往中扮演着重要角色。

明朝正德年间(1506—1521年),宦官刘瑾受宠用事,“走其门者倾朝,名刺必红纸”,以致“京师红纸价顿长十倍”。郎瑛(1487—1566年)在其著述中写道:“予少年见公卿刺纸,不过今之白录纸二寸……今之用纸,非表白录罗纹笺,则大红销金纸,长有五尺,阔过五寸,更用一绵纸封袋递送,上下通行,否则谓之不敬……可谓暴殄天物,奢亦极矣!”

明朝前期,名帖多自署“门生”等,“必兼亲者,方加‘眷’字。至于‘通家’‘年家’,非实有可据,断断不轻用也”。明朝中期以后,士大夫交际活动日益活跃,“视其爵、齿及交谊以为斟酌”的风气日盛,衍生出“晚生”“侍生”,甚至出现“渺渺小学生”“通家治下牛马走”“门下沐恩小的”等自称,原本亲戚间使用的“眷”字亦开始滥用。

——摘编自[日]岸本美绪《风俗与历史观:

明清时代的中国与世界》等

(1)根据材料,概括明朝名帖的变化。(5分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析明朝名帖变化的原因。(8分)

三年模拟

一、选择题(每题3分,共30分)

1.(2024四川成都七中二模,27)下图为明代安徽部分府州人均田地数统计(单位:亩)。这反映出该地区( )

A.人地矛盾不断加剧 B.土地兼并现象严重

C.农业生产出现衰退 D.可用耕地逐步减少

2.[2024九省联考(广西卷),5]明中后期,“大抵日本所须,皆产自中国……湖之丝棉,漳之纱绢,松之棉布,尤为彼国所重”。闽人闻“日本可市……即以货财往市之,得获大利而归”,吴越之民“往则载货扬航以市海为名,归则熔金附身贸原舟而返”。上述现象的出现( )

A.有利于海外白银的大量流入

B.动摇了小农经济的统治地位

C.有利于商业航海技术的提升

D.体现了重商主义思想的传播

3.(2025届山东菏泽期中,6)明初,官营织局采取匠户徭役制的生产方式,被签为“匠籍”的人在局内从事生产,以完成每年的“岁造”定额。明中期以后,朝廷逐年加派缎匹,江南各官局不得不将大部分岁造任务派给民间领织,逐渐形成局织、领织并行的格局。这一变化( )

A.加速了自然经济的解体

B.促进了民间工商业发展

C.废除了工商食官的政策

D.完善了手工业管理制度

4.(2025届湘豫名校11月联考,5)成书于17世纪中期的《如梦录》记载,明代中后期的开封城,外地商贾云集,商品来自四面八方,且品种繁多,如“内有京、杭、青、扬等处运来粗细暑扇、僧帽、头篦、葛巾、白蜡等货”和“各色海菜,六安芽茶”;有些街市“俱卖四川黄杨、福建荔枝”、京货、吉阳夏布、建宁红黄夏布等。由此可知( )

A.开封拥有经济政策优势

B.专业化市镇的勃然兴起

C.资本主义萌芽开始出现

D.区域长途贩运贸易兴盛

5.(2024江西重点中学盟校联考一,6)明清之际,烟草传入后,广泛种植,在引种较早的赣南地区,烟草很快就成为当地“无人不食”的“必需之物”。由此可见,特产作物的种植( )

A.引发了传统风俗的变动

B.促进了经济结构变革

C.推动了区域间长途贩运

D.颠覆了传统的义利观

6.(2025届安徽皖南八校联考一,8)据《清俗纪闻》记载,乾隆年间,福建、浙江、江苏一带民间医家营业形成一定模式:医家开业行医,要在街市挂出招牌;赴医馆延请医生需先付费挂号,其后医者按顺序出访病家;请官医或名医,挂号费需白银2两,还需支付轿钱200到500文。上述现象出现的主要原因是( )

A.经济重心南移 B.市场意识增强

C.医疗资源短缺 D.公共卫生发展

7.(2025届河南豫西北教研联盟一模,7)明清时期,江南即有“女工勤者,其家必兴;女工游惰,其家必落”之谚。清代文献载有一贞洁妇女朱氏的事例,其40年所积累的纺织收入40万有余,并完成了扶养子女成家立业的任务。由此可知,这一时期的江南地区( )

A.女性社会地位得到提高

B.民众与市场联系密切

C.经济结构发生质的变化

D.出现了新的生产方式

8.(2025届山东名校考试联盟10月检测,5)明清时期,广东南海、番禺等县龙眼、荔枝弥望,方圆百里无一杂树,“地土所宜,争以为业,称曰龙荔之民”;岭南地区“人多以种香为业,富者千树,贫者亦数百树”;福建泉州,“为稻利薄,蔗利厚,往往有改稻田种蔗者”。这些现象反映了( )

A.区域经济具有较强的互补性

B.农业生产市场化趋势加强

C.交通变革推动长途贩运贸易

D.商品经济区域化色彩浓厚

9.(2025届湖北宜昌协作体期中,5)王夫之认为,“能”(思维)“所”(认识对象)有内外的区别:“所”著于人伦物理之中,“能”取诸耳目心思之用,“所”不在内,故心如太虚,有感而皆应;“能”不在外,故为仁由己,反己而必诚。王夫之的思想主张( )

A.突破了传统政治伦理

B.摒弃了“格物致知”的治学方法

C.强化了主流意识形态

D.体现了朴素的唯物主义认识论

10.(2025届福建三十六校一模,9)明末清初学者顾炎武认为,文须“有益于天下,有益于将来”。因而他撰著《日知录》的目的是“明学术,正人心,拨乱世,以兴太平之事”。这说明,顾炎武( )

A.注重自我道德修养 B.具有社会责任意识

C.旨在鼓吹心学思想 D.极力追求圣贤境界

二、非选择题(共12分)

11.(2024福建名校联盟一模,17)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 当初有个贵人,官拜尚书,家财万贯,生有五个儿子,只教长子读书,以下四子,农工商贾,各执一艺。那四子心下不悦,却不知甚么缘故。老尚书说:“世人尽道读书好,只恐读书读不了。读书个个望公卿,几人能向金阶跑 ”“农工商贾虽然贱,各务营生不辞倦。”“一脉书香付长房,诸儿恰好四民良。暖衣饱食非容易,常把勤劳答上苍。”

——改编自〔明〕冯梦龙《醒世恒言》

材料二 雍正二年(1724年)山西巡抚刘于义上奏:“山右(今山西)积习,重利之念甚于重名。子孙俊秀者多入贸易一途,其次宁为胥吏。至中材以下,方使之读书应试。以故士风卑靡。”雍正朱批:“山右大约商贾居首,其次者犹肯力农,再次者谋入营伍,最下者方令读书。朕所悉知,习俗殊属可笑。”

——摘编自〔清〕鄂尔泰等《雍正朱批谕旨》

结合所学知识,指出两则材料对探究明清时期“士与农工商的关系”的史料价值,并作出合理推断。

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

第9讲 从明朝建立到清朝前中期的鼎盛与危机

五年高考

1.(2024湖南,6,3分)元朝圣旨多采用蒙古语法糅合汉语词汇的形式,开篇曰“长生天气力里,大福荫护助里,皇帝圣旨”。汉族文臣润色为“上天眷命,皇帝圣旨”。明朝又改为“奉天承运,皇帝诏曰”。这说明( )

A.明朝保留蒙古文化元素

B.元朝民族矛盾逐渐缓和

C.明朝重塑儒家正统地位

D.元朝全面吸收了汉文化

答案 A

2.(2021重庆,5,3分)清军入关后即封禁东北。顺治十八年(1661)奉天府尹张尚贤上奏曰:合河东河西之边海以观之,黄沙满目,一望荒凉,此外患之可虑者。独宁远等三地人民凑集,然仅有佐领一员,不知于地方如何料理。合河东河西之腹里以观之,有土无人,全无可恃,此内忧之甚者。此奏意在( )

A.说明东北自然环境恶劣

B.呼吁东北边务亟待充实

C.强调东北地势易攻难守

D.弹劾东北官员疏于管理

答案 B

3.(2022湖南,5,3分)嘉庆七年(1802),户部侍郎兼管钱局二品大员周兴岱任江西主考时,却以南书房行走(即在南书房当值的官员)的身份擅发告示,收受贿赂。这反映当时( )

A.君主的高度集权

B.官员俸禄入不敷出

C.南书房地位提高

D.中央吏治十分混乱

答案 A

4.(2021全国甲,42,12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 卫所,明代常备军军事组织。明代在各要害地区皆设卫所,屯驻军队,若干府划为一个防区设卫,卫下设所。卫所集中分布区域与明代的政治、经济、国防等有密切关系。

明万历年间疆域示意图(局部)

根据图片并结合所学知识,在地图中标示出明代卫所集中分布的区域,并说明集中分布的理由。(要求:只需标示出明代卫所的一个集中分布区域;在地图中用斜线///////明确标示,理由准确充分,表述清晰。)

答案

明万历年间疆域示意图(局部)

示例一:卫所分布在北部边疆和京畿地区。(如图中①所示)

理由:明初,为预防北方少数民族的袭扰,防范内地民众起义和少数民族叛乱,加强军事力量和建立军事据点,明政府在北方和京畿之地大规模修筑卫所。明初,在北方和京畿之地设卫所对巩固统治、维护社会稳定和缓和民族矛盾起了重要作用,对北方游牧民族起了很强的震慑和防御作用。

示例二:卫所分布在浙江、福建、广东等东南沿海地区。(如图中②所示)

理由:明中期,东南沿海倭寇、海盗与沿海不法之徒勾结,严重扰乱了社会秩序和经济发展,政府为加强海防,抗击东南沿海倭寇,在沿海设立卫所,加强海上巡逻与防卫,打击倭寇与非法贸易(或贸易走私),维护海洋秩序(或海上朝贡贸易秩序),这对维护社会安定起到了重要作用。

示例三:卫所主要分布在边疆地区,尤其是西北、东北以及西南等中原与少数民族交界的地区。(如图中①③④所示)

理由:明朝初定,被推翻的元朝统治集团残余势力仍在西北、东北地区进行顽强反抗,并且不断袭扰边境,还引发了后来的土木堡之变。为防蒙古南下,明朝重新修缮了长城,又陆续设立了从东北到西北的九个军事重镇,俗称九边重镇。与此同时,元朝统治时期,社会经济遭到严重破坏,明代卫所在边疆地区不仅承担边防职能,还管理地方,具有某些行政区划的特征。后来,蒙古鞑靼部与明修好,双方在边境开设互市,漠南卫所逐渐废弃或内迁。明代后期,东北的女真部落逐渐强大,明朝统治者为加强对东北边疆的统治,不得不在与女真交界处密集设立卫所。

三年模拟

一、选择题(每题3分,共27分)

1.(2025届河北石家庄期中,5)“执奏”是明代一种较为完备的政治实践。其含义指官衙在接收皇帝诏旨后,暂不执行,并上奏表示质疑和反对,运行流程如下图所示。由此可见,执奏( )

明代“执奏”结构

说明:“→”(细线箭头)表示“施加舆论压力或进行弹劾”

A.对君权有弹性约束 B.提高了行政效率

C.需要内阁负责中转 D.规范了朝议制度

答案 A

2.(2025届江西部分高中10月联考,9)明仁宗、宣宗之时,杨士奇虽主持阁务,却没有首辅之称。嘉靖至万历时,首辅与次辅、群辅有了极大差别。张璁为首辅,事多专断。夏言为首辅,其他阁臣“恂恂若属吏然,不敢少龃龉”。“首辅”的出现( )

A.促进了内阁的制度化

B.根源于封建君主专制的加强

C.完善了中央决策机制

D.加剧了君主与阁臣间的矛盾

答案 B

3.(2025届重庆拔尖强基联盟10月联考,9)明代沿元制设千户所,隶属卫。下图是明代沿海地区千户所城数量统计图,该图示反映出此时( )

注:北直隶约为今京津冀地区;南直隶约为今苏皖沪地区

A.地方管理体制权责不明

B.东南海防形势更加严峻

C.海外贸易限制有所放松

D.沿海经济发展不甚平衡

答案 B

4.(2025届江西多校期中联考,5)明朝时期,朝廷曾派郑和等人前往南海巡视,并在航行中对南海岛屿进行标绘和命名,如石塘(今西沙群岛)、万生石塘屿(今南沙群岛)、石星石塘(今东沙群岛及中沙群岛)及其他530多个岛屿。这些举措( )

A.有助于维护南海地区的稳定

B.抵御了欧洲殖民者的侵扰

C.说明政府已认识到海洋价值

D.保障了海上丝绸之路畅通

答案 A

5.(2024江西南昌一模,5)康熙初年,吴三桂受命平定云南部分土酋的叛乱之后,置开化府以专治,并将教化、王弄、安南三个长官司地编为八里。这一举措( )

A.标志着“改土归流”的完成

B.扩大了边疆地区的治理范围

C.体现了因俗而治的民族政策

D.强化了边疆地区的治理力度

答案 D

6.[2024清华大学3月标准学术能力诊断性测试(新课标卷),27]实录是历代官修史料汇编,其记载了封建帝王的言论和活动。《清实录》以保存完整著称,但康雍乾三朝对清初实录作了大量修改和加工,使之失去了初修时的面目。康雍乾时期对实录的修改意在( )

A.提升清朝形象 B.延续治史传统

C.吸收汉人文化 D.消除民族矛盾

答案 A

7.(2025届北京海淀期中,12)清朝李卫任云南盐驿道时,雍正帝要求云南永北镇总兵马会伯调查李卫,并以密折上报皇帝。后来李卫任浙江巡抚时,雍正帝对新任黄岩镇总兵董一隆的优劣所知不多,要求李卫“于伊莅任后,其细加察访,密奏以闻”。以上现象说明( )

A.密折制度形成于雍正时期

B.雍正皇帝对地方官高度信任

C.密折制度强化对官僚控制

D.雍正设置军机处以加强皇权

答案 C

8.(2024安徽名校大联考,4)乾隆五十八年(1793年),清政府颁布的章程规定,西藏的各级地方官员由驻藏大臣会同达赖、班禅共同选任,“事无大小,均应禀告驻藏大臣办理”。下列对此理解正确的是( )

A.标志着西藏开始由中央政府直接管辖

B.有利于统一多民族国家的巩固和发展

C.驻藏大臣成为管理西藏的最高统治者

D.密切了中央与西北边疆民族地区的联系

答案 B

9.(2025届湖南师大附中月考二,7)明清阅读海图长卷遵循自右而左的顺序。明朝海图方位“以海为上”,沿海编排依次为广东、福建、浙江、直隶(江苏)、山东、辽阳(辽东);而清中期以后,海图方位“以陆为上”,沿海编排依次为盛京(辽东)、直隶、山东、江南(江苏)、浙江、福建、广东。据此可知( )

A.明朝仍遵循天朝上国的传统

B.清朝海防严峻局势得以缓解

C.制图理念背后彰显时局变迁

D.清朝海图绘制呈现转型特征

答案 C

二、非选择题(共18分)

10.(2025届湖南三湘名校联考一,18)中国古代疆域在清朝中期最终定型,基本奠定了现代中国的版图。阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一

唐朝前期疆域和边疆各族分布图(669年)

清朝疆域图(1820年)

材料二 “版图”意味着土地和户籍人口,土地即为有形的疆域空间;户籍人口则是一个政权维持下去的统治基础,即:士农工商四民阶层。……从积累性统一的角度看,汉唐宋元明诸朝代已经解决了对大约年降水量400mm等值线以内(有形的空间界限是长城)的农耕区疆域的有效控制以及通过意识形态、君相关系和中央地方关系上的制度创新推动了士阶层内部整合的问题。那么,清朝面临的主要问题则有两个:一是对年降水量400mm等值线以外的农牧混杂区疆域的有效控制;二是推动士农工商四民阶层的整合。如此在有形的疆域及无形的社会整合两个层次上最终奠定版图。

——摘编自税光华《单元间的整合与

深度教学——以“清朝版图的奠定”为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,对比唐朝和清朝疆域图,指出清朝疆域在西南和东北地区拓展的依据。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,评析材料二中关于“清朝版图奠定”的观点。(14分)

答案 (1)依据:唐朝西南地区的吐蕃、东北地区的靺鞨,都以政权部族界与唐朝隔开,说明这些地区还存在着与唐朝并立的政权。(2分)清朝这条政权部族界消失了,说明西南地区和东北地区都被纳入清朝的版图。(2分)(唐朝时期在东北地区存在室韦、靺鞨等民族政权,在清朝时已经被纳入吉林、黑龙江等行政区;唐朝时期西南地区存在吐蕃、南诏等民族政权,在清朝时已经被纳入西藏和云南)

(2)[示例]

观点:清朝对农牧混杂区疆域进行了有效控制,并推动了士农工商四民阶层的整合,最终奠定版图。(2分)

我认同材料中作者的观点。(1分)

清朝凭借着强大的军事力量和因地制宜的政策实现了对边疆地区的有效管理。在军事上,平定了漠西蒙古准噶尔部和维吾尔大小和卓叛乱。在政策上,在蒙古族地区实施盟、旗制度;在新疆设置伊犁将军,总领军政事务;在西藏派驻藏大臣;在西南地区实行改土归流。(5分)

清朝社会结构虽严格划分为士农工商四个阶层,但清朝统治者通过各方面手段,协调了各阶层之间的矛盾冲突。文化认同方面,民间广泛传播的阳明心学以“四民异业而同道”的价值观肯定了四民阶层各自的价值。政策引导方面,摊丁入亩的推行使国家对百姓的人身束缚进一步减弱,大量的农民和手工业者投身于市镇经济中,促进了城乡之间,农民、手工业者和商人之间的融合。经济互动方面,大量农村剩余劳动力自发进行“走西口”“闯关东”等跨区域垦荒运动,打破区域隔阂,促进了社会整合。(5分)

综上,清朝版图的奠定,离不开对有形地理疆域的有效管理,更离不开对四民阶层无形的社会整合,这些举措强化了政治认同,巩固了统治和疆域,为现代中国的版图奠定了基础。(1分)

[评分建议]

(1)提取材料中观点。(3分)

①观点需从“对边疆有效控制”和“四民整合”两个角度归纳清朝版图的奠定,得2分;只有一个角度只得1分。

②无观点或观点与材料无关,得0分。

表明自己看法:认为观点正确,得1分;认为观点错误或片面,得0分。

(2)评析过程须史论结合,逻辑严谨,论证充分。(10分)

①需从“对边疆有效控制”和“四民整合”两个角度进行评析,各占5分。

②每个角度,评析2分,举出与观点紧密联系的2个及以上史实,得3分;史实不能支持观点或缺乏逻辑联系,得0分。

(3)结论须在充分评析的基础上加以总结升华,不能简单复述材料中观点。(1分)

第10讲 明至清中叶的经济与文化

五年高考

1.(2023北京,4,3分)下图是明代经贸示意图(局部)。对图中信息理解正确的是( )

①商帮都分布于南方稻作农业区

②长江中下游农业生产水平总体较高

③海禁阻断了明代海外贸易路线

④主要外贸港口所在省份都有商帮

A.①③ B.②④ C.①④ D.②③

答案 B

2.(2022北京,4,3分)下图的封面形式常见于明代刻本书籍,图中读书的人物为该书编刻者。该图可以佐证明代( )

A.开始出现雕版印刷技术

B.戏曲表演艺术日趋成熟

C.文化产品商品化程度加深

D.士人思想摆脱了专制束缚

答案 C

3.(2024广东,6,3分)明朝时,杭州西湖成为四方宾客“渴想”之地。“城中人不事耕种,小民仰给经纪,一春之计全赖西湖”,而官方意欲禁止游览。时人叶权认为:“若禁其游玩,则小民生意绝矣。且其风俗华丽,已入骨髓,虽无西湖,不能遽变。”这反映了当时( )

A.商业经营方式改变 B.户籍管理制度混乱

C.商业资本集聚明显 D.城市商品经济繁荣

答案 D

4.(2024全国甲,26,4分)明弘治年间(1488—1505),进士邝璠编撰《便民图纂》,内容强调“以衣食生人为本”,涉及生产、生活、医疗等,同时将所引图幅中一些艰涩的诗歌改写成通俗易懂的民歌。明中后期,此类日用之书十分流行。这反映出当时( )

A.朝廷强化社会控制 B.士大夫生活平民化

C.知识受众范围扩大 D.四民社会结构打破

答案 C

5.(2022江苏,5,3分)明代中后期,江南地区“耕渔之外,男妇并工……织布、织席、采石,造器营生”,妇女收入在家庭经济来源中占有很大比重。社会上追求财富、重视自我的风气颇为兴盛。与这些现象密切相关的是( )

A.经济社会多元发展

B.重农抑商政策明显松弛

C.朝廷放松社会控制

D.宋明理学强化家庭伦理

答案 A

6.(2021广东,5,3分)在明代,庶民袖小衣短,“去地五寸”;生员袖大衣长,“去地一寸”,体现斯文之气,且其服饰颜色和制式内含“比德于玉”“规言矩行”等意。这反映了当时( )

A.儒家思想规范社会生活

B.科举制度限制社会流动

C.社会等级结构日益固化

D.市民文化突破礼制限定

答案 A

7.(2023重庆,5,3分)明代以前的英雄豪杰观带有显著的“圣人”性质,甚至可以“不近人情”。明代却趋于理性化,不止认同英雄有情,“儿女情,英雄气,并行不悖”,且推项羽为英雄第一,以曹操和勾践为英雄。这一变化( )

A.与心学思潮息息相关

B.说明民本思想成为主流

C.和孔孟学说理念不符

D.反映圣人崇拜有所弱化

答案 A

8.(2024新课标,28,4分)清乾隆进士李调元在《卖田说》中借佃户王某之口说明“卖田以佃田”的好处:家中有十亩耕地,难以养活十口之家;卖出自己的十亩地,则可以长期租佃一百亩维持生计,且能免于官府钱粮加派。当时农业中租佃关系的盛行( )

A.延续了个体农耕方式

B.遏制了土地兼并扩大

C.抑制了商业货币经济

D.削减了国家赋税来源

答案 A

9.(2023江苏,5,3分)据淮关税收统计,乾隆年间由运河输往江南的大豆、豆饼每年达数百万石之多。此外,每年由海路从山东半岛和东北输入江南的上千万石粮食中,也有很大一部分是作为手工业原料和农业肥料的大豆和豆饼。上述史实反映了乾隆年间( )

A.江南经济发展水平较高

B.长途贸易依赖海路运输

C.北方粮食亩产量国内领先

D.商人资本控制了生产领域

答案 A

10.(2024全国甲,27,4分)清代,《三国演义》《西游记》等数十部小说被翻译成满语印行。另《大清律例》规定,对内容“秽恶”的小说“尽行销毁”,如再制作、售卖、阅读,加以刑处。这使( )

A.通俗文化发展陷入停滞

B.法律体系完成了儒家化

C.君主专制统治趋于僵化

D.传统社会伦理得到维护

答案 D

11.(2024黑、吉、辽,17,13分)阅读材料,完成下列要求。

材料 名帖亦称名刺(类似今之名片),古已有之,在明朝士大夫的人际交往中扮演着重要角色。

明朝正德年间(1506—1521年),宦官刘瑾受宠用事,“走其门者倾朝,名刺必红纸”,以致“京师红纸价顿长十倍”。郎瑛(1487—1566年)在其著述中写道:“予少年见公卿刺纸,不过今之白录纸二寸……今之用纸,非表白录罗纹笺,则大红销金纸,长有五尺,阔过五寸,更用一绵纸封袋递送,上下通行,否则谓之不敬……可谓暴殄天物,奢亦极矣!”

明朝前期,名帖多自署“门生”等,“必兼亲者,方加‘眷’字。至于‘通家’‘年家’,非实有可据,断断不轻用也”。明朝中期以后,士大夫交际活动日益活跃,“视其爵、齿及交谊以为斟酌”的风气日盛,衍生出“晚生”“侍生”,甚至出现“渺渺小学生”“通家治下牛马走”“门下沐恩小的”等自称,原本亲戚间使用的“眷”字亦开始滥用。

——摘编自[日]岸本美绪《风俗与历史观:

明清时代的中国与世界》等

(1)根据材料,概括明朝名帖的变化。(5分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析明朝名帖变化的原因。(8分)

答案 (1)变化:形质奢靡化;自称谦卑化、复杂化。

(2)原因:明中后期商品经济发展;官场风气奢侈腐化;人际交往活跃;利益驱动。

三年模拟

一、选择题(每题3分,共30分)

1.(2024四川成都七中二模,27)下图为明代安徽部分府州人均田地数统计(单位:亩)。这反映出该地区( )

A.人地矛盾不断加剧 B.土地兼并现象严重

C.农业生产出现衰退 D.可用耕地逐步减少

答案 A

2.[2024九省联考(广西卷),5]明中后期,“大抵日本所须,皆产自中国……湖之丝棉,漳之纱绢,松之棉布,尤为彼国所重”。闽人闻“日本可市……即以货财往市之,得获大利而归”,吴越之民“往则载货扬航以市海为名,归则熔金附身贸原舟而返”。上述现象的出现( )

A.有利于海外白银的大量流入

B.动摇了小农经济的统治地位

C.有利于商业航海技术的提升

D.体现了重商主义思想的传播

答案 A

3.(2025届山东菏泽期中,6)明初,官营织局采取匠户徭役制的生产方式,被签为“匠籍”的人在局内从事生产,以完成每年的“岁造”定额。明中期以后,朝廷逐年加派缎匹,江南各官局不得不将大部分岁造任务派给民间领织,逐渐形成局织、领织并行的格局。这一变化( )

A.加速了自然经济的解体

B.促进了民间工商业发展

C.废除了工商食官的政策

D.完善了手工业管理制度

答案 B

4.(2025届湘豫名校11月联考,5)成书于17世纪中期的《如梦录》记载,明代中后期的开封城,外地商贾云集,商品来自四面八方,且品种繁多,如“内有京、杭、青、扬等处运来粗细暑扇、僧帽、头篦、葛巾、白蜡等货”和“各色海菜,六安芽茶”;有些街市“俱卖四川黄杨、福建荔枝”、京货、吉阳夏布、建宁红黄夏布等。由此可知( )

A.开封拥有经济政策优势

B.专业化市镇的勃然兴起

C.资本主义萌芽开始出现

D.区域长途贩运贸易兴盛

答案 D

5.(2024江西重点中学盟校联考一,6)明清之际,烟草传入后,广泛种植,在引种较早的赣南地区,烟草很快就成为当地“无人不食”的“必需之物”。由此可见,特产作物的种植( )

A.引发了传统风俗的变动

B.促进了经济结构变革

C.推动了区域间长途贩运

D.颠覆了传统的义利观

答案 A

6.(2025届安徽皖南八校联考一,8)据《清俗纪闻》记载,乾隆年间,福建、浙江、江苏一带民间医家营业形成一定模式:医家开业行医,要在街市挂出招牌;赴医馆延请医生需先付费挂号,其后医者按顺序出访病家;请官医或名医,挂号费需白银2两,还需支付轿钱200到500文。上述现象出现的主要原因是( )

A.经济重心南移 B.市场意识增强

C.医疗资源短缺 D.公共卫生发展

答案 B

7.(2025届河南豫西北教研联盟一模,7)明清时期,江南即有“女工勤者,其家必兴;女工游惰,其家必落”之谚。清代文献载有一贞洁妇女朱氏的事例,其40年所积累的纺织收入40万有余,并完成了扶养子女成家立业的任务。由此可知,这一时期的江南地区( )

A.女性社会地位得到提高

B.民众与市场联系密切

C.经济结构发生质的变化

D.出现了新的生产方式

答案 B

8.(2025届山东名校考试联盟10月检测,5)明清时期,广东南海、番禺等县龙眼、荔枝弥望,方圆百里无一杂树,“地土所宜,争以为业,称曰龙荔之民”;岭南地区“人多以种香为业,富者千树,贫者亦数百树”;福建泉州,“为稻利薄,蔗利厚,往往有改稻田种蔗者”。这些现象反映了( )

A.区域经济具有较强的互补性

B.农业生产市场化趋势加强

C.交通变革推动长途贩运贸易

D.商品经济区域化色彩浓厚

答案 B

9.(2025届湖北宜昌协作体期中,5)王夫之认为,“能”(思维)“所”(认识对象)有内外的区别:“所”著于人伦物理之中,“能”取诸耳目心思之用,“所”不在内,故心如太虚,有感而皆应;“能”不在外,故为仁由己,反己而必诚。王夫之的思想主张( )

A.突破了传统政治伦理

B.摒弃了“格物致知”的治学方法

C.强化了主流意识形态

D.体现了朴素的唯物主义认识论

答案 D

10.(2025届福建三十六校一模,9)明末清初学者顾炎武认为,文须“有益于天下,有益于将来”。因而他撰著《日知录》的目的是“明学术,正人心,拨乱世,以兴太平之事”。这说明,顾炎武( )

A.注重自我道德修养 B.具有社会责任意识

C.旨在鼓吹心学思想 D.极力追求圣贤境界

答案 B

二、非选择题(共12分)

11.(2024福建名校联盟一模,17)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 当初有个贵人,官拜尚书,家财万贯,生有五个儿子,只教长子读书,以下四子,农工商贾,各执一艺。那四子心下不悦,却不知甚么缘故。老尚书说:“世人尽道读书好,只恐读书读不了。读书个个望公卿,几人能向金阶跑 ”“农工商贾虽然贱,各务营生不辞倦。”“一脉书香付长房,诸儿恰好四民良。暖衣饱食非容易,常把勤劳答上苍。”

——改编自〔明〕冯梦龙《醒世恒言》

材料二 雍正二年(1724年)山西巡抚刘于义上奏:“山右(今山西)积习,重利之念甚于重名。子孙俊秀者多入贸易一途,其次宁为胥吏。至中材以下,方使之读书应试。以故士风卑靡。”雍正朱批:“山右大约商贾居首,其次者犹肯力农,再次者谋入营伍,最下者方令读书。朕所悉知,习俗殊属可笑。”

——摘编自〔清〕鄂尔泰等《雍正朱批谕旨》

结合所学知识,指出两则材料对探究明清时期“士与农工商的关系”的史料价值,并作出合理推断。

答案 材料一属于二手史料,可从侧面反映明清时期“士与农工商的关系”,材料二属于一手史料,史料价值较高,可直接反映明清时期“士与农工商的关系”。

推断:明清之际,传统的四民观念有所转变。从两则材料可以看出,不论是尚书之子的职业规划还是山西重商思想的盛行,都反映出在商品经济繁荣发展的状况下,传统重农抑商社会中四民观念的转变。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录