2026全国版高考历史一轮基础知识专题练--第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

文档属性

| 名称 | 2026全国版高考历史一轮基础知识专题练--第六单元 辛亥革命与中华民国的建立 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 297.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-31 15:28:08 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2026全国版高考历史一轮

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

选择题

1.(2025届山东聊城期中,9)1900年,中国南北之间发生了义和团武装“灭洋”、唐才常等筹划自立军武装“勤王”、孙中山等筹划武装革命。这反映了( )

A.打倒帝国主义已成为共识

B.协同救国方案达成一致

C.改良主张退出了历史舞台

D.新局势下的矛盾和探索

2.(2024山东济南一模,6)孙中山在回顾其革命历程时曾指出,在1895年广州起义时“举国舆论莫不目予辈为乱臣贼子、大逆不道,咒诅谩骂之声不绝于耳”,而1900年惠州起义败后“则鲜闻一般人之恶声相加,而有识之士,且多为吾人扼腕叹惜,恨其事之不成矣”。出现这一变化主要是因为( )

A.戊戌变法运动对民众的思想启蒙

B.民族资本主义初步发展

C.清政府在新政中的立宪骗局败露

D.民族危机的进一步加深

3.(2024山东济宁一中3月月考,6)19世纪末,以康梁为代表的资产阶级知识分子开展了戊戌变法。20世纪初,清政府又推行“新政”。这两场改革都( )

A.践行了“中体西用”思想 B.促成了思想解放潮流

C.改变了清政府的国际形象D.推动了近代化的发展

4.(2025届江苏盐城期中,9)1909年,清政府颁布《大清国籍条例》,除标题中有“大清”二字外,正文内容全都以“中国”取代“大清”。清末新政时期,清政府颁布的政令、法令等,均普遍使用“中国”作为国名。“中国”一词频现反映了当时( )

A.中国国际地位的显著提高

B.专制王朝向民主政体转型

C.朝廷彻底抛弃狭隘民族观

D.主权国家意识的日益增强

5.(2024江苏镇江期初调研,6)1911年《申报》一文中写道,“今政府未与协议,一旦收归国有,富者无端失此大利,心已不甘……贫民减衣缩食之所积,遽归乌有之乡……于是倡议争路,而官吏阻之,遂不得已罢市、罢课” 。该报道所反映的历史事件( )

A.揭露了预备立宪的骗局

B.促进民族意识全面觉醒

C.加速了清朝政府的垮台

D.抵制了西方的经济侵略

6.(2024江苏扬州、连云港二模,7)武昌起义爆发后,英美报刊均以更为务实审慎的态度向西方报道中国局势,并不多见关于“宪政”“共和”等政府形式的讨论,而是注重分析南北割裂的局面,并表达出对孙中山政府实际治理能力的担忧。这些报道反映出英美两国( )

A.支持南方革命政府

B.期望中国建立共和政体

C.注重维护在华利益

D.意图促成军阀割据局面

7.(2025届江苏淮阴中学10月调研,7)据统计,民国初年登记的选民达4 200万人,约占当时全国人口的10%,远远超过1908年清政府进行资政院和谘议局选举的0.4%的比例。仅1912年,大小各种政治团体就曾出现300多个,其中在民政部备案的就有22个。据此可知( )

A.民国初年政党政治弊端丛生

B.辛亥革命助推民众参政意识增强

C.革命浪潮已然席卷全国范围

D.共和制度稳定推行具有坚实保障

8.(2024广东梅州一模,7)民国成立以后,部分中国家庭供奉的牌位内容由传统的“天地君亲师”改写为“天地国亲师”。其内容的变化反映了( )

A.儒家思想影响的消失

B.西方民主思想的影响

C.社会改良之路的艰难

D.民族国家观念的传播

9.(2024广东湛江部分学校期末,8)民国初年,革命元勋黄兴在致电袁世凯等人的电文中提道:“比来学子每多误会共和……将见背父离母认为自由,逾法蔑纪视为平等,政令不行,伦理荡尽。”革命党人张纯一指出,“盖家庭废则孝道亡……人类亦将灭绝也”。这可以用来说明,民国初年( )

A.思想解放任务任重道远

B.复辟帝制思潮兴起

C.平等思潮产生广泛影响

D.共和观念深入人心

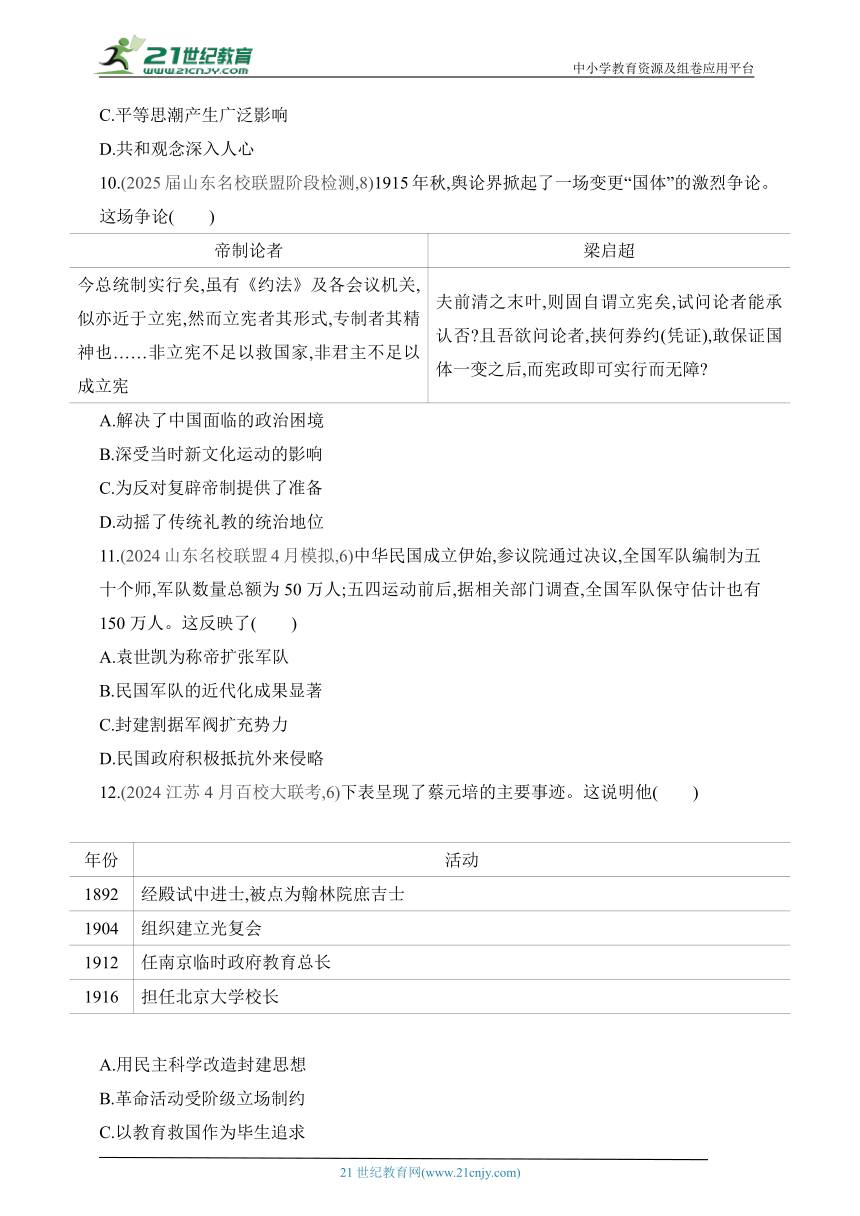

10.(2025届山东名校联盟阶段检测,8)1915年秋,舆论界掀起了一场变更“国体”的激烈争论。这场争论( )

帝制论者 梁启超

今总统制实行矣,虽有《约法》及各会议机关,似亦近于立宪,然而立宪者其形式,专制者其精神也……非立宪不足以救国家,非君主不足以成立宪 夫前清之末叶,则固自谓立宪矣,试问论者能承认否 且吾欲问论者,挟何券约(凭证),敢保证国体一变之后,而宪政即可实行而无障

A.解决了中国面临的政治困境

B.深受当时新文化运动的影响

C.为反对复辟帝制提供了准备

D.动摇了传统礼教的统治地位

11.(2024山东名校联盟4月模拟,6)中华民国成立伊始,参议院通过决议,全国军队编制为五十个师,军队数量总额为50万人;五四运动前后,据相关部门调查,全国军队保守估计也有150万人。这反映了( )

A.袁世凯为称帝扩张军队

B.民国军队的近代化成果显著

C.封建割据军阀扩充势力

D.民国政府积极抵抗外来侵略

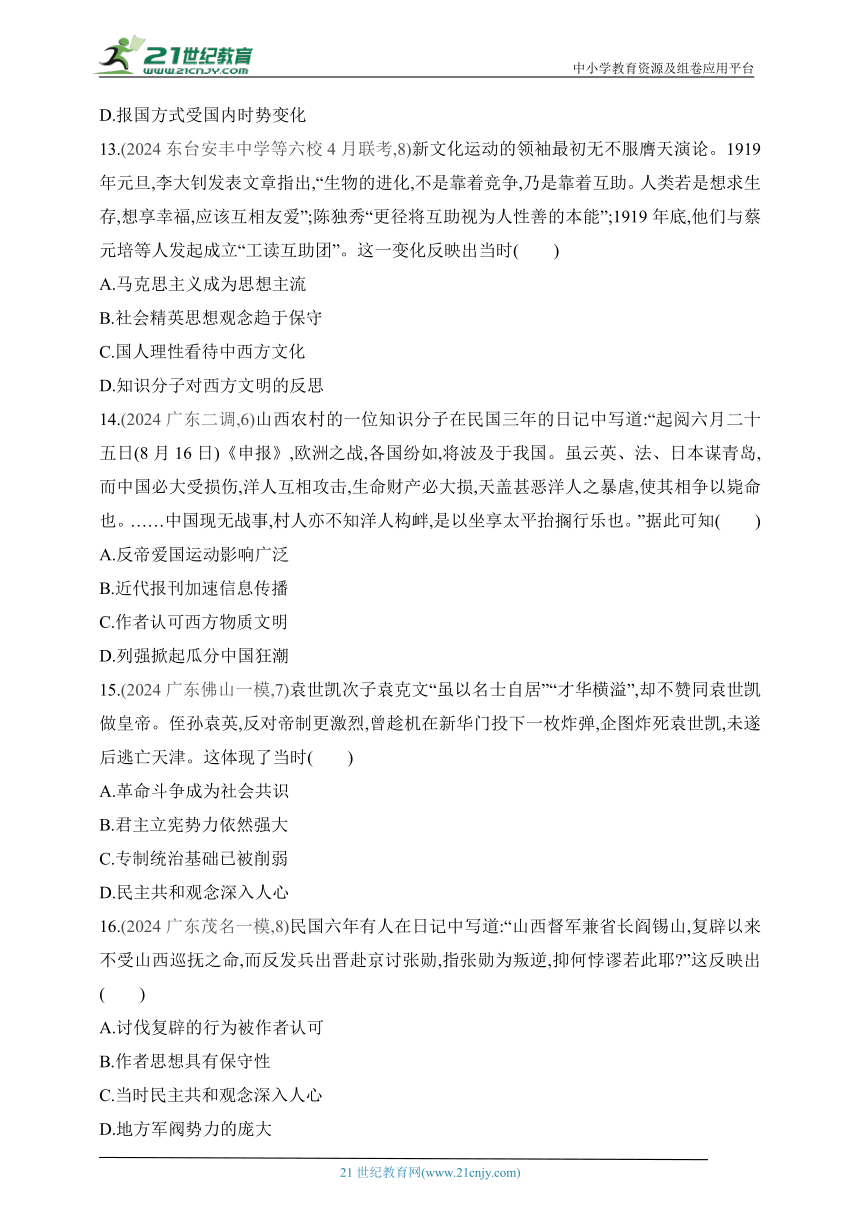

12.(2024江苏4月百校大联考,6)下表呈现了蔡元培的主要事迹。这说明他( )

年份 活动

1892 经殿试中进士,被点为翰林院庶吉士

1904 组织建立光复会

1912 任南京临时政府教育总长

1916 担任北京大学校长

A.用民主科学改造封建思想

B.革命活动受阶级立场制约

C.以教育救国作为毕生追求

D.报国方式受国内时势变化

13.(2024东台安丰中学等六校4月联考,8)新文化运动的领袖最初无不服膺天演论。1919年元旦,李大钊发表文章指出,“生物的进化,不是靠着竞争,乃是靠着互助。人类若是想求生存,想享幸福,应该互相友爱”;陈独秀“更径将互助视为人性善的本能”;1919年底,他们与蔡元培等人发起成立“工读互助团”。这一变化反映出当时( )

A.马克思主义成为思想主流

B.社会精英思想观念趋于保守

C.国人理性看待中西方文化

D.知识分子对西方文明的反思

14.(2024广东二调,6)山西农村的一位知识分子在民国三年的日记中写道:“起阅六月二十五日(8月16日)《申报》,欧洲之战,各国纷如,将波及于我国。虽云英、法、日本谋青岛,而中国必大受损伤,洋人互相攻击,生命财产必大损,天盖甚恶洋人之暴虐,使其相争以毙命也。……中国现无战事,村人亦不知洋人构衅,是以坐享太平抬搁行乐也。”据此可知( )

A.反帝爱国运动影响广泛

B.近代报刊加速信息传播

C.作者认可西方物质文明

D.列强掀起瓜分中国狂潮

15.(2024广东佛山一模,7)袁世凯次子袁克文“虽以名士自居”“才华横溢”,却不赞同袁世凯做皇帝。侄孙袁英,反对帝制更激烈,曾趁机在新华门投下一枚炸弹,企图炸死袁世凯,未遂后逃亡天津。这体现了当时( )

A.革命斗争成为社会共识

B.君主立宪势力依然强大

C.专制统治基础已被削弱

D.民主共和观念深入人心

16.(2024广东茂名一模,8)民国六年有人在日记中写道:“山西督军兼省长阎锡山,复辟以来不受山西巡抚之命,而反发兵出晋赴京讨张勋,指张勋为叛逆,抑何悖谬若此耶 ”这反映出( )

A.讨伐复辟的行为被作者认可

B.作者思想具有保守性

C.当时民主共和观念深入人心

D.地方军阀势力的庞大

非选择题

17.(2024南通三模,18)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 1903年发生在上海的苏报案是中国近代史上一个极富影响力的标志性事件。章炳麟和邹容二人因在上海《苏报》上发表文章,撰写《驳康有为论革命书》《革命军》两文,被清政府认为是世所不容的罪行,原本“照律治罪,皆当处决”,但在外国势力把持的上海公共租界会审公廨的最终判决中,二人只是被分别判处两年和三年的监禁。

“苏报案”大事记

1903年6 月30日起 先后进行了多次会审,主审是清政府官员、英国副领事,原告是清政府,被告是章、邹等人。原告和被告都聘请了西洋律师。其间,清政府多次试图引渡章、邹等人,未获列强驻沪领事团同意

1903年 8至9月 《国民日日报》大量转译外文报纸关于苏报案的报道,大部分都是支持革命党或者有利于革命党的内容

1903年 12月9日 清政府官员判决章、邹二人“谋逆”罪名成立,永远监禁。英国副领事当庭否决拒不承认该判决。其后,就监禁年限,中外双方多次协商未果

1904年 5月17日 各国领事一致主张章太炎监禁3年、邹容监禁2年,并提出将5月21日作为最后期限,如果清政府不接受该意见,将释放章、邹二人

——摘编自蔡斐《1903年:

上海苏报案与清末司法转型》

(1)根据材料并结合所学知识,概括上海苏报案发生的历史背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析上海苏报案的影响。(6分)

18.(2024湖南部分名校三模,18)阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料 1918年,钱玄同的《中国今后之文字问题》发表在《新青年》上。文中指出汉字在学与用上的诸多缺陷,并说汉字为“记载孔门学说及道教妖言之几号”。他主张先废除汉字。陈独秀赞同其废除汉字改用罗马字母的方案。鲁迅认为人类未来最终会使用同一种共同语言,当前文字的简化与拼音化是为之后世界语的使用提供基础与准备。他的《阿Q正传》中主人公的命名上出现字母的使用,是对汉字拼音化的一种回应。然而,作家巴金在他的《病中集·汉字改革》一文中指出:“我年轻的时候,思想偏激,曾经主张烧毁所有的线装书,今天回想起来实在可笑。”如果汉字要走向拼音化,“这样我们连李白、杜甫也要丢掉了。”这种充满历史感的对民族文化的深刻理解,值得我们深思。

——摘编自刘婷《时代的神智——汉字

形与意的思辨》等

根据材料并结合所学知识,对汉字拼音化所引发的争议进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰。)

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

选择题

1.(2025届山东聊城期中,9)1900年,中国南北之间发生了义和团武装“灭洋”、唐才常等筹划自立军武装“勤王”、孙中山等筹划武装革命。这反映了( )

A.打倒帝国主义已成为共识

B.协同救国方案达成一致

C.改良主张退出了历史舞台

D.新局势下的矛盾和探索

答案 D

2.(2024山东济南一模,6)孙中山在回顾其革命历程时曾指出,在1895年广州起义时“举国舆论莫不目予辈为乱臣贼子、大逆不道,咒诅谩骂之声不绝于耳”,而1900年惠州起义败后“则鲜闻一般人之恶声相加,而有识之士,且多为吾人扼腕叹惜,恨其事之不成矣”。出现这一变化主要是因为( )

A.戊戌变法运动对民众的思想启蒙

B.民族资本主义初步发展

C.清政府在新政中的立宪骗局败露

D.民族危机的进一步加深

答案 D

3.(2024山东济宁一中3月月考,6)19世纪末,以康梁为代表的资产阶级知识分子开展了戊戌变法。20世纪初,清政府又推行“新政”。这两场改革都( )

A.践行了“中体西用”思想 B.促成了思想解放潮流

C.改变了清政府的国际形象D.推动了近代化的发展

答案 D

4.(2025届江苏盐城期中,9)1909年,清政府颁布《大清国籍条例》,除标题中有“大清”二字外,正文内容全都以“中国”取代“大清”。清末新政时期,清政府颁布的政令、法令等,均普遍使用“中国”作为国名。“中国”一词频现反映了当时( )

A.中国国际地位的显著提高

B.专制王朝向民主政体转型

C.朝廷彻底抛弃狭隘民族观

D.主权国家意识的日益增强

答案 D

5.(2024江苏镇江期初调研,6)1911年《申报》一文中写道,“今政府未与协议,一旦收归国有,富者无端失此大利,心已不甘……贫民减衣缩食之所积,遽归乌有之乡……于是倡议争路,而官吏阻之,遂不得已罢市、罢课” 。该报道所反映的历史事件( )

A.揭露了预备立宪的骗局

B.促进民族意识全面觉醒

C.加速了清朝政府的垮台

D.抵制了西方的经济侵略

答案 C

6.(2024江苏扬州、连云港二模,7)武昌起义爆发后,英美报刊均以更为务实审慎的态度向西方报道中国局势,并不多见关于“宪政”“共和”等政府形式的讨论,而是注重分析南北割裂的局面,并表达出对孙中山政府实际治理能力的担忧。这些报道反映出英美两国( )

A.支持南方革命政府

B.期望中国建立共和政体

C.注重维护在华利益

D.意图促成军阀割据局面

答案 C

7.(2025届江苏淮阴中学10月调研,7)据统计,民国初年登记的选民达4 200万人,约占当时全国人口的10%,远远超过1908年清政府进行资政院和谘议局选举的0.4%的比例。仅1912年,大小各种政治团体就曾出现300多个,其中在民政部备案的就有22个。据此可知( )

A.民国初年政党政治弊端丛生

B.辛亥革命助推民众参政意识增强

C.革命浪潮已然席卷全国范围

D.共和制度稳定推行具有坚实保障

答案 B

8.(2024广东梅州一模,7)民国成立以后,部分中国家庭供奉的牌位内容由传统的“天地君亲师”改写为“天地国亲师”。其内容的变化反映了( )

A.儒家思想影响的消失

B.西方民主思想的影响

C.社会改良之路的艰难

D.民族国家观念的传播

答案 D

9.(2024广东湛江部分学校期末,8)民国初年,革命元勋黄兴在致电袁世凯等人的电文中提道:“比来学子每多误会共和……将见背父离母认为自由,逾法蔑纪视为平等,政令不行,伦理荡尽。”革命党人张纯一指出,“盖家庭废则孝道亡……人类亦将灭绝也”。这可以用来说明,民国初年( )

A.思想解放任务任重道远

B.复辟帝制思潮兴起

C.平等思潮产生广泛影响

D.共和观念深入人心

答案 A

10.(2025届山东名校联盟阶段检测,8)1915年秋,舆论界掀起了一场变更“国体”的激烈争论。这场争论( )

帝制论者 梁启超

今总统制实行矣,虽有《约法》及各会议机关,似亦近于立宪,然而立宪者其形式,专制者其精神也……非立宪不足以救国家,非君主不足以成立宪 夫前清之末叶,则固自谓立宪矣,试问论者能承认否 且吾欲问论者,挟何券约(凭证),敢保证国体一变之后,而宪政即可实行而无障

A.解决了中国面临的政治困境

B.深受当时新文化运动的影响

C.为反对复辟帝制提供了准备

D.动摇了传统礼教的统治地位

答案 C

11.(2024山东名校联盟4月模拟,6)中华民国成立伊始,参议院通过决议,全国军队编制为五十个师,军队数量总额为50万人;五四运动前后,据相关部门调查,全国军队保守估计也有150万人。这反映了( )

A.袁世凯为称帝扩张军队

B.民国军队的近代化成果显著

C.封建割据军阀扩充势力

D.民国政府积极抵抗外来侵略

答案 C

12.(2024江苏4月百校大联考,6)下表呈现了蔡元培的主要事迹。这说明他( )

年份 活动

1892 经殿试中进士,被点为翰林院庶吉士

1904 组织建立光复会

1912 任南京临时政府教育总长

1916 担任北京大学校长

A.用民主科学改造封建思想

B.革命活动受阶级立场制约

C.以教育救国作为毕生追求

D.报国方式受国内时势变化

答案 D

13.(2024东台安丰中学等六校4月联考,8)新文化运动的领袖最初无不服膺天演论。1919年元旦,李大钊发表文章指出,“生物的进化,不是靠着竞争,乃是靠着互助。人类若是想求生存,想享幸福,应该互相友爱”;陈独秀“更径将互助视为人性善的本能”;1919年底,他们与蔡元培等人发起成立“工读互助团”。这一变化反映出当时( )

A.马克思主义成为思想主流

B.社会精英思想观念趋于保守

C.国人理性看待中西方文化

D.知识分子对西方文明的反思

答案 D

14.(2024广东二调,6)山西农村的一位知识分子在民国三年的日记中写道:“起阅六月二十五日(8月16日)《申报》,欧洲之战,各国纷如,将波及于我国。虽云英、法、日本谋青岛,而中国必大受损伤,洋人互相攻击,生命财产必大损,天盖甚恶洋人之暴虐,使其相争以毙命也。……中国现无战事,村人亦不知洋人构衅,是以坐享太平抬搁行乐也。”据此可知( )

A.反帝爱国运动影响广泛

B.近代报刊加速信息传播

C.作者认可西方物质文明

D.列强掀起瓜分中国狂潮

答案 B

15.(2024广东佛山一模,7)袁世凯次子袁克文“虽以名士自居”“才华横溢”,却不赞同袁世凯做皇帝。侄孙袁英,反对帝制更激烈,曾趁机在新华门投下一枚炸弹,企图炸死袁世凯,未遂后逃亡天津。这体现了当时( )

A.革命斗争成为社会共识

B.君主立宪势力依然强大

C.专制统治基础已被削弱

D.民主共和观念深入人心

答案 C

16.(2024广东茂名一模,8)民国六年有人在日记中写道:“山西督军兼省长阎锡山,复辟以来不受山西巡抚之命,而反发兵出晋赴京讨张勋,指张勋为叛逆,抑何悖谬若此耶 ”这反映出( )

A.讨伐复辟的行为被作者认可

B.作者思想具有保守性

C.当时民主共和观念深入人心

D.地方军阀势力的庞大

答案 B

非选择题

17.(2024南通三模,18)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 1903年发生在上海的苏报案是中国近代史上一个极富影响力的标志性事件。章炳麟和邹容二人因在上海《苏报》上发表文章,撰写《驳康有为论革命书》《革命军》两文,被清政府认为是世所不容的罪行,原本“照律治罪,皆当处决”,但在外国势力把持的上海公共租界会审公廨的最终判决中,二人只是被分别判处两年和三年的监禁。

“苏报案”大事记

1903年6 月30日起 先后进行了多次会审,主审是清政府官员、英国副领事,原告是清政府,被告是章、邹等人。原告和被告都聘请了西洋律师。其间,清政府多次试图引渡章、邹等人,未获列强驻沪领事团同意

1903年 8至9月 《国民日日报》大量转译外文报纸关于苏报案的报道,大部分都是支持革命党或者有利于革命党的内容

1903年 12月9日 清政府官员判决章、邹二人“谋逆”罪名成立,永远监禁。英国副领事当庭否决拒不承认该判决。其后,就监禁年限,中外双方多次协商未果

1904年 5月17日 各国领事一致主张章太炎监禁3年、邹容监禁2年,并提出将5月21日作为最后期限,如果清政府不接受该意见,将释放章、邹二人

——摘编自蔡斐《1903年:

上海苏报案与清末司法转型》

(1)根据材料并结合所学知识,概括上海苏报案发生的历史背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析上海苏报案的影响。(6分)

答案 (1)中国完全沦为半殖民地半封建社会;资产阶级民主革命的兴起(民主革命思想的传播);新闻舆论的广泛传播;西方司法理念逐渐被认同;中国司法主权的丧失(领事裁判权践踏中国司法主权)。

(2)冲击了清朝传统的法律体系;清政府统治危机加深;扩大了革命影响;客观上推动了中国司法近代化。18.(2024湖南部分名校三模,18)阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料 1918年,钱玄同的《中国今后之文字问题》发表在《新青年》上。文中指出汉字在学与用上的诸多缺陷,并说汉字为“记载孔门学说及道教妖言之几号”。他主张先废除汉字。陈独秀赞同其废除汉字改用罗马字母的方案。鲁迅认为人类未来最终会使用同一种共同语言,当前文字的简化与拼音化是为之后世界语的使用提供基础与准备。他的《阿Q正传》中主人公的命名上出现字母的使用,是对汉字拼音化的一种回应。然而,作家巴金在他的《病中集·汉字改革》一文中指出:“我年轻的时候,思想偏激,曾经主张烧毁所有的线装书,今天回想起来实在可笑。”如果汉字要走向拼音化,“这样我们连李白、杜甫也要丢掉了。”这种充满历史感的对民族文化的深刻理解,值得我们深思。

——摘编自刘婷《时代的神智——汉字

形与意的思辨》等

根据材料并结合所学知识,对汉字拼音化所引发的争议进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰。)

答案 【示例】

评析:近代中国民族危机不断加深;北洋军阀的黑暗统治;民族资本主义有所发展,资产阶级力量壮大;辛亥革命促进民主共和思想的传播;面对尊孔复古逆流,新文化运动发展起来。

钱玄同、陈独秀、鲁迅等人主张废除汉字改用罗马字母,用西方文化取代中国文化。将汉字拼音化作为新文化运动的重要内容,这实质体现了文化的时代性,有助于人们发现中国传统文化与西方近代文化的时代差距,从而认识到向西方学习的必要性和紧迫性,但它又容易导致人们对本民族文化的全盘否定。

巴金等人认为汉字是中国传统文化中的一个重要组成部分。中国传统文化的内在活力因素在中国文化近代化的过程中起了积极作用,这实质上体现了文化的民族性,有助于人们增强民族自豪感和自信心,但它又容易促使人们滋长消极的文化自满情绪,反对用西方近代文化对中国传统文化进行批判、改造和变革。

汉字拼音化所引发的争议推动了思想文化革新,有着解放思想的重大意义。我们对待传统文化和外来文化应批判继承,推陈出新,使优秀传统文化不断发扬光大,以开放的胸怀对待外来文化,取其精华,去其糟粕。(16分)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2026全国版高考历史一轮

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

选择题

1.(2025届山东聊城期中,9)1900年,中国南北之间发生了义和团武装“灭洋”、唐才常等筹划自立军武装“勤王”、孙中山等筹划武装革命。这反映了( )

A.打倒帝国主义已成为共识

B.协同救国方案达成一致

C.改良主张退出了历史舞台

D.新局势下的矛盾和探索

2.(2024山东济南一模,6)孙中山在回顾其革命历程时曾指出,在1895年广州起义时“举国舆论莫不目予辈为乱臣贼子、大逆不道,咒诅谩骂之声不绝于耳”,而1900年惠州起义败后“则鲜闻一般人之恶声相加,而有识之士,且多为吾人扼腕叹惜,恨其事之不成矣”。出现这一变化主要是因为( )

A.戊戌变法运动对民众的思想启蒙

B.民族资本主义初步发展

C.清政府在新政中的立宪骗局败露

D.民族危机的进一步加深

3.(2024山东济宁一中3月月考,6)19世纪末,以康梁为代表的资产阶级知识分子开展了戊戌变法。20世纪初,清政府又推行“新政”。这两场改革都( )

A.践行了“中体西用”思想 B.促成了思想解放潮流

C.改变了清政府的国际形象D.推动了近代化的发展

4.(2025届江苏盐城期中,9)1909年,清政府颁布《大清国籍条例》,除标题中有“大清”二字外,正文内容全都以“中国”取代“大清”。清末新政时期,清政府颁布的政令、法令等,均普遍使用“中国”作为国名。“中国”一词频现反映了当时( )

A.中国国际地位的显著提高

B.专制王朝向民主政体转型

C.朝廷彻底抛弃狭隘民族观

D.主权国家意识的日益增强

5.(2024江苏镇江期初调研,6)1911年《申报》一文中写道,“今政府未与协议,一旦收归国有,富者无端失此大利,心已不甘……贫民减衣缩食之所积,遽归乌有之乡……于是倡议争路,而官吏阻之,遂不得已罢市、罢课” 。该报道所反映的历史事件( )

A.揭露了预备立宪的骗局

B.促进民族意识全面觉醒

C.加速了清朝政府的垮台

D.抵制了西方的经济侵略

6.(2024江苏扬州、连云港二模,7)武昌起义爆发后,英美报刊均以更为务实审慎的态度向西方报道中国局势,并不多见关于“宪政”“共和”等政府形式的讨论,而是注重分析南北割裂的局面,并表达出对孙中山政府实际治理能力的担忧。这些报道反映出英美两国( )

A.支持南方革命政府

B.期望中国建立共和政体

C.注重维护在华利益

D.意图促成军阀割据局面

7.(2025届江苏淮阴中学10月调研,7)据统计,民国初年登记的选民达4 200万人,约占当时全国人口的10%,远远超过1908年清政府进行资政院和谘议局选举的0.4%的比例。仅1912年,大小各种政治团体就曾出现300多个,其中在民政部备案的就有22个。据此可知( )

A.民国初年政党政治弊端丛生

B.辛亥革命助推民众参政意识增强

C.革命浪潮已然席卷全国范围

D.共和制度稳定推行具有坚实保障

8.(2024广东梅州一模,7)民国成立以后,部分中国家庭供奉的牌位内容由传统的“天地君亲师”改写为“天地国亲师”。其内容的变化反映了( )

A.儒家思想影响的消失

B.西方民主思想的影响

C.社会改良之路的艰难

D.民族国家观念的传播

9.(2024广东湛江部分学校期末,8)民国初年,革命元勋黄兴在致电袁世凯等人的电文中提道:“比来学子每多误会共和……将见背父离母认为自由,逾法蔑纪视为平等,政令不行,伦理荡尽。”革命党人张纯一指出,“盖家庭废则孝道亡……人类亦将灭绝也”。这可以用来说明,民国初年( )

A.思想解放任务任重道远

B.复辟帝制思潮兴起

C.平等思潮产生广泛影响

D.共和观念深入人心

10.(2025届山东名校联盟阶段检测,8)1915年秋,舆论界掀起了一场变更“国体”的激烈争论。这场争论( )

帝制论者 梁启超

今总统制实行矣,虽有《约法》及各会议机关,似亦近于立宪,然而立宪者其形式,专制者其精神也……非立宪不足以救国家,非君主不足以成立宪 夫前清之末叶,则固自谓立宪矣,试问论者能承认否 且吾欲问论者,挟何券约(凭证),敢保证国体一变之后,而宪政即可实行而无障

A.解决了中国面临的政治困境

B.深受当时新文化运动的影响

C.为反对复辟帝制提供了准备

D.动摇了传统礼教的统治地位

11.(2024山东名校联盟4月模拟,6)中华民国成立伊始,参议院通过决议,全国军队编制为五十个师,军队数量总额为50万人;五四运动前后,据相关部门调查,全国军队保守估计也有150万人。这反映了( )

A.袁世凯为称帝扩张军队

B.民国军队的近代化成果显著

C.封建割据军阀扩充势力

D.民国政府积极抵抗外来侵略

12.(2024江苏4月百校大联考,6)下表呈现了蔡元培的主要事迹。这说明他( )

年份 活动

1892 经殿试中进士,被点为翰林院庶吉士

1904 组织建立光复会

1912 任南京临时政府教育总长

1916 担任北京大学校长

A.用民主科学改造封建思想

B.革命活动受阶级立场制约

C.以教育救国作为毕生追求

D.报国方式受国内时势变化

13.(2024东台安丰中学等六校4月联考,8)新文化运动的领袖最初无不服膺天演论。1919年元旦,李大钊发表文章指出,“生物的进化,不是靠着竞争,乃是靠着互助。人类若是想求生存,想享幸福,应该互相友爱”;陈独秀“更径将互助视为人性善的本能”;1919年底,他们与蔡元培等人发起成立“工读互助团”。这一变化反映出当时( )

A.马克思主义成为思想主流

B.社会精英思想观念趋于保守

C.国人理性看待中西方文化

D.知识分子对西方文明的反思

14.(2024广东二调,6)山西农村的一位知识分子在民国三年的日记中写道:“起阅六月二十五日(8月16日)《申报》,欧洲之战,各国纷如,将波及于我国。虽云英、法、日本谋青岛,而中国必大受损伤,洋人互相攻击,生命财产必大损,天盖甚恶洋人之暴虐,使其相争以毙命也。……中国现无战事,村人亦不知洋人构衅,是以坐享太平抬搁行乐也。”据此可知( )

A.反帝爱国运动影响广泛

B.近代报刊加速信息传播

C.作者认可西方物质文明

D.列强掀起瓜分中国狂潮

15.(2024广东佛山一模,7)袁世凯次子袁克文“虽以名士自居”“才华横溢”,却不赞同袁世凯做皇帝。侄孙袁英,反对帝制更激烈,曾趁机在新华门投下一枚炸弹,企图炸死袁世凯,未遂后逃亡天津。这体现了当时( )

A.革命斗争成为社会共识

B.君主立宪势力依然强大

C.专制统治基础已被削弱

D.民主共和观念深入人心

16.(2024广东茂名一模,8)民国六年有人在日记中写道:“山西督军兼省长阎锡山,复辟以来不受山西巡抚之命,而反发兵出晋赴京讨张勋,指张勋为叛逆,抑何悖谬若此耶 ”这反映出( )

A.讨伐复辟的行为被作者认可

B.作者思想具有保守性

C.当时民主共和观念深入人心

D.地方军阀势力的庞大

非选择题

17.(2024南通三模,18)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 1903年发生在上海的苏报案是中国近代史上一个极富影响力的标志性事件。章炳麟和邹容二人因在上海《苏报》上发表文章,撰写《驳康有为论革命书》《革命军》两文,被清政府认为是世所不容的罪行,原本“照律治罪,皆当处决”,但在外国势力把持的上海公共租界会审公廨的最终判决中,二人只是被分别判处两年和三年的监禁。

“苏报案”大事记

1903年6 月30日起 先后进行了多次会审,主审是清政府官员、英国副领事,原告是清政府,被告是章、邹等人。原告和被告都聘请了西洋律师。其间,清政府多次试图引渡章、邹等人,未获列强驻沪领事团同意

1903年 8至9月 《国民日日报》大量转译外文报纸关于苏报案的报道,大部分都是支持革命党或者有利于革命党的内容

1903年 12月9日 清政府官员判决章、邹二人“谋逆”罪名成立,永远监禁。英国副领事当庭否决拒不承认该判决。其后,就监禁年限,中外双方多次协商未果

1904年 5月17日 各国领事一致主张章太炎监禁3年、邹容监禁2年,并提出将5月21日作为最后期限,如果清政府不接受该意见,将释放章、邹二人

——摘编自蔡斐《1903年:

上海苏报案与清末司法转型》

(1)根据材料并结合所学知识,概括上海苏报案发生的历史背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析上海苏报案的影响。(6分)

18.(2024湖南部分名校三模,18)阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料 1918年,钱玄同的《中国今后之文字问题》发表在《新青年》上。文中指出汉字在学与用上的诸多缺陷,并说汉字为“记载孔门学说及道教妖言之几号”。他主张先废除汉字。陈独秀赞同其废除汉字改用罗马字母的方案。鲁迅认为人类未来最终会使用同一种共同语言,当前文字的简化与拼音化是为之后世界语的使用提供基础与准备。他的《阿Q正传》中主人公的命名上出现字母的使用,是对汉字拼音化的一种回应。然而,作家巴金在他的《病中集·汉字改革》一文中指出:“我年轻的时候,思想偏激,曾经主张烧毁所有的线装书,今天回想起来实在可笑。”如果汉字要走向拼音化,“这样我们连李白、杜甫也要丢掉了。”这种充满历史感的对民族文化的深刻理解,值得我们深思。

——摘编自刘婷《时代的神智——汉字

形与意的思辨》等

根据材料并结合所学知识,对汉字拼音化所引发的争议进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰。)

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

选择题

1.(2025届山东聊城期中,9)1900年,中国南北之间发生了义和团武装“灭洋”、唐才常等筹划自立军武装“勤王”、孙中山等筹划武装革命。这反映了( )

A.打倒帝国主义已成为共识

B.协同救国方案达成一致

C.改良主张退出了历史舞台

D.新局势下的矛盾和探索

答案 D

2.(2024山东济南一模,6)孙中山在回顾其革命历程时曾指出,在1895年广州起义时“举国舆论莫不目予辈为乱臣贼子、大逆不道,咒诅谩骂之声不绝于耳”,而1900年惠州起义败后“则鲜闻一般人之恶声相加,而有识之士,且多为吾人扼腕叹惜,恨其事之不成矣”。出现这一变化主要是因为( )

A.戊戌变法运动对民众的思想启蒙

B.民族资本主义初步发展

C.清政府在新政中的立宪骗局败露

D.民族危机的进一步加深

答案 D

3.(2024山东济宁一中3月月考,6)19世纪末,以康梁为代表的资产阶级知识分子开展了戊戌变法。20世纪初,清政府又推行“新政”。这两场改革都( )

A.践行了“中体西用”思想 B.促成了思想解放潮流

C.改变了清政府的国际形象D.推动了近代化的发展

答案 D

4.(2025届江苏盐城期中,9)1909年,清政府颁布《大清国籍条例》,除标题中有“大清”二字外,正文内容全都以“中国”取代“大清”。清末新政时期,清政府颁布的政令、法令等,均普遍使用“中国”作为国名。“中国”一词频现反映了当时( )

A.中国国际地位的显著提高

B.专制王朝向民主政体转型

C.朝廷彻底抛弃狭隘民族观

D.主权国家意识的日益增强

答案 D

5.(2024江苏镇江期初调研,6)1911年《申报》一文中写道,“今政府未与协议,一旦收归国有,富者无端失此大利,心已不甘……贫民减衣缩食之所积,遽归乌有之乡……于是倡议争路,而官吏阻之,遂不得已罢市、罢课” 。该报道所反映的历史事件( )

A.揭露了预备立宪的骗局

B.促进民族意识全面觉醒

C.加速了清朝政府的垮台

D.抵制了西方的经济侵略

答案 C

6.(2024江苏扬州、连云港二模,7)武昌起义爆发后,英美报刊均以更为务实审慎的态度向西方报道中国局势,并不多见关于“宪政”“共和”等政府形式的讨论,而是注重分析南北割裂的局面,并表达出对孙中山政府实际治理能力的担忧。这些报道反映出英美两国( )

A.支持南方革命政府

B.期望中国建立共和政体

C.注重维护在华利益

D.意图促成军阀割据局面

答案 C

7.(2025届江苏淮阴中学10月调研,7)据统计,民国初年登记的选民达4 200万人,约占当时全国人口的10%,远远超过1908年清政府进行资政院和谘议局选举的0.4%的比例。仅1912年,大小各种政治团体就曾出现300多个,其中在民政部备案的就有22个。据此可知( )

A.民国初年政党政治弊端丛生

B.辛亥革命助推民众参政意识增强

C.革命浪潮已然席卷全国范围

D.共和制度稳定推行具有坚实保障

答案 B

8.(2024广东梅州一模,7)民国成立以后,部分中国家庭供奉的牌位内容由传统的“天地君亲师”改写为“天地国亲师”。其内容的变化反映了( )

A.儒家思想影响的消失

B.西方民主思想的影响

C.社会改良之路的艰难

D.民族国家观念的传播

答案 D

9.(2024广东湛江部分学校期末,8)民国初年,革命元勋黄兴在致电袁世凯等人的电文中提道:“比来学子每多误会共和……将见背父离母认为自由,逾法蔑纪视为平等,政令不行,伦理荡尽。”革命党人张纯一指出,“盖家庭废则孝道亡……人类亦将灭绝也”。这可以用来说明,民国初年( )

A.思想解放任务任重道远

B.复辟帝制思潮兴起

C.平等思潮产生广泛影响

D.共和观念深入人心

答案 A

10.(2025届山东名校联盟阶段检测,8)1915年秋,舆论界掀起了一场变更“国体”的激烈争论。这场争论( )

帝制论者 梁启超

今总统制实行矣,虽有《约法》及各会议机关,似亦近于立宪,然而立宪者其形式,专制者其精神也……非立宪不足以救国家,非君主不足以成立宪 夫前清之末叶,则固自谓立宪矣,试问论者能承认否 且吾欲问论者,挟何券约(凭证),敢保证国体一变之后,而宪政即可实行而无障

A.解决了中国面临的政治困境

B.深受当时新文化运动的影响

C.为反对复辟帝制提供了准备

D.动摇了传统礼教的统治地位

答案 C

11.(2024山东名校联盟4月模拟,6)中华民国成立伊始,参议院通过决议,全国军队编制为五十个师,军队数量总额为50万人;五四运动前后,据相关部门调查,全国军队保守估计也有150万人。这反映了( )

A.袁世凯为称帝扩张军队

B.民国军队的近代化成果显著

C.封建割据军阀扩充势力

D.民国政府积极抵抗外来侵略

答案 C

12.(2024江苏4月百校大联考,6)下表呈现了蔡元培的主要事迹。这说明他( )

年份 活动

1892 经殿试中进士,被点为翰林院庶吉士

1904 组织建立光复会

1912 任南京临时政府教育总长

1916 担任北京大学校长

A.用民主科学改造封建思想

B.革命活动受阶级立场制约

C.以教育救国作为毕生追求

D.报国方式受国内时势变化

答案 D

13.(2024东台安丰中学等六校4月联考,8)新文化运动的领袖最初无不服膺天演论。1919年元旦,李大钊发表文章指出,“生物的进化,不是靠着竞争,乃是靠着互助。人类若是想求生存,想享幸福,应该互相友爱”;陈独秀“更径将互助视为人性善的本能”;1919年底,他们与蔡元培等人发起成立“工读互助团”。这一变化反映出当时( )

A.马克思主义成为思想主流

B.社会精英思想观念趋于保守

C.国人理性看待中西方文化

D.知识分子对西方文明的反思

答案 D

14.(2024广东二调,6)山西农村的一位知识分子在民国三年的日记中写道:“起阅六月二十五日(8月16日)《申报》,欧洲之战,各国纷如,将波及于我国。虽云英、法、日本谋青岛,而中国必大受损伤,洋人互相攻击,生命财产必大损,天盖甚恶洋人之暴虐,使其相争以毙命也。……中国现无战事,村人亦不知洋人构衅,是以坐享太平抬搁行乐也。”据此可知( )

A.反帝爱国运动影响广泛

B.近代报刊加速信息传播

C.作者认可西方物质文明

D.列强掀起瓜分中国狂潮

答案 B

15.(2024广东佛山一模,7)袁世凯次子袁克文“虽以名士自居”“才华横溢”,却不赞同袁世凯做皇帝。侄孙袁英,反对帝制更激烈,曾趁机在新华门投下一枚炸弹,企图炸死袁世凯,未遂后逃亡天津。这体现了当时( )

A.革命斗争成为社会共识

B.君主立宪势力依然强大

C.专制统治基础已被削弱

D.民主共和观念深入人心

答案 C

16.(2024广东茂名一模,8)民国六年有人在日记中写道:“山西督军兼省长阎锡山,复辟以来不受山西巡抚之命,而反发兵出晋赴京讨张勋,指张勋为叛逆,抑何悖谬若此耶 ”这反映出( )

A.讨伐复辟的行为被作者认可

B.作者思想具有保守性

C.当时民主共和观念深入人心

D.地方军阀势力的庞大

答案 B

非选择题

17.(2024南通三模,18)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 1903年发生在上海的苏报案是中国近代史上一个极富影响力的标志性事件。章炳麟和邹容二人因在上海《苏报》上发表文章,撰写《驳康有为论革命书》《革命军》两文,被清政府认为是世所不容的罪行,原本“照律治罪,皆当处决”,但在外国势力把持的上海公共租界会审公廨的最终判决中,二人只是被分别判处两年和三年的监禁。

“苏报案”大事记

1903年6 月30日起 先后进行了多次会审,主审是清政府官员、英国副领事,原告是清政府,被告是章、邹等人。原告和被告都聘请了西洋律师。其间,清政府多次试图引渡章、邹等人,未获列强驻沪领事团同意

1903年 8至9月 《国民日日报》大量转译外文报纸关于苏报案的报道,大部分都是支持革命党或者有利于革命党的内容

1903年 12月9日 清政府官员判决章、邹二人“谋逆”罪名成立,永远监禁。英国副领事当庭否决拒不承认该判决。其后,就监禁年限,中外双方多次协商未果

1904年 5月17日 各国领事一致主张章太炎监禁3年、邹容监禁2年,并提出将5月21日作为最后期限,如果清政府不接受该意见,将释放章、邹二人

——摘编自蔡斐《1903年:

上海苏报案与清末司法转型》

(1)根据材料并结合所学知识,概括上海苏报案发生的历史背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析上海苏报案的影响。(6分)

答案 (1)中国完全沦为半殖民地半封建社会;资产阶级民主革命的兴起(民主革命思想的传播);新闻舆论的广泛传播;西方司法理念逐渐被认同;中国司法主权的丧失(领事裁判权践踏中国司法主权)。

(2)冲击了清朝传统的法律体系;清政府统治危机加深;扩大了革命影响;客观上推动了中国司法近代化。18.(2024湖南部分名校三模,18)阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料 1918年,钱玄同的《中国今后之文字问题》发表在《新青年》上。文中指出汉字在学与用上的诸多缺陷,并说汉字为“记载孔门学说及道教妖言之几号”。他主张先废除汉字。陈独秀赞同其废除汉字改用罗马字母的方案。鲁迅认为人类未来最终会使用同一种共同语言,当前文字的简化与拼音化是为之后世界语的使用提供基础与准备。他的《阿Q正传》中主人公的命名上出现字母的使用,是对汉字拼音化的一种回应。然而,作家巴金在他的《病中集·汉字改革》一文中指出:“我年轻的时候,思想偏激,曾经主张烧毁所有的线装书,今天回想起来实在可笑。”如果汉字要走向拼音化,“这样我们连李白、杜甫也要丢掉了。”这种充满历史感的对民族文化的深刻理解,值得我们深思。

——摘编自刘婷《时代的神智——汉字

形与意的思辨》等

根据材料并结合所学知识,对汉字拼音化所引发的争议进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰。)

答案 【示例】

评析:近代中国民族危机不断加深;北洋军阀的黑暗统治;民族资本主义有所发展,资产阶级力量壮大;辛亥革命促进民主共和思想的传播;面对尊孔复古逆流,新文化运动发展起来。

钱玄同、陈独秀、鲁迅等人主张废除汉字改用罗马字母,用西方文化取代中国文化。将汉字拼音化作为新文化运动的重要内容,这实质体现了文化的时代性,有助于人们发现中国传统文化与西方近代文化的时代差距,从而认识到向西方学习的必要性和紧迫性,但它又容易导致人们对本民族文化的全盘否定。

巴金等人认为汉字是中国传统文化中的一个重要组成部分。中国传统文化的内在活力因素在中国文化近代化的过程中起了积极作用,这实质上体现了文化的民族性,有助于人们增强民族自豪感和自信心,但它又容易促使人们滋长消极的文化自满情绪,反对用西方近代文化对中国传统文化进行批判、改造和变革。

汉字拼音化所引发的争议推动了思想文化革新,有着解放思想的重大意义。我们对待传统文化和外来文化应批判继承,推陈出新,使优秀传统文化不断发扬光大,以开放的胸怀对待外来文化,取其精华,去其糟粕。(16分)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录