第2章 自然地理要素及现象 第1节 第2课时 风沙地貌 喀斯特地貌--2025中图版地理必修第一册同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第2章 自然地理要素及现象 第1节 第2课时 风沙地貌 喀斯特地貌--2025中图版地理必修第一册同步练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 636.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-01 08:52:17 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025中图版地理必修第一册

第一节 主要地貌的景观特点

第2课时 风沙地貌 喀斯特地貌

A组必备知识基础练

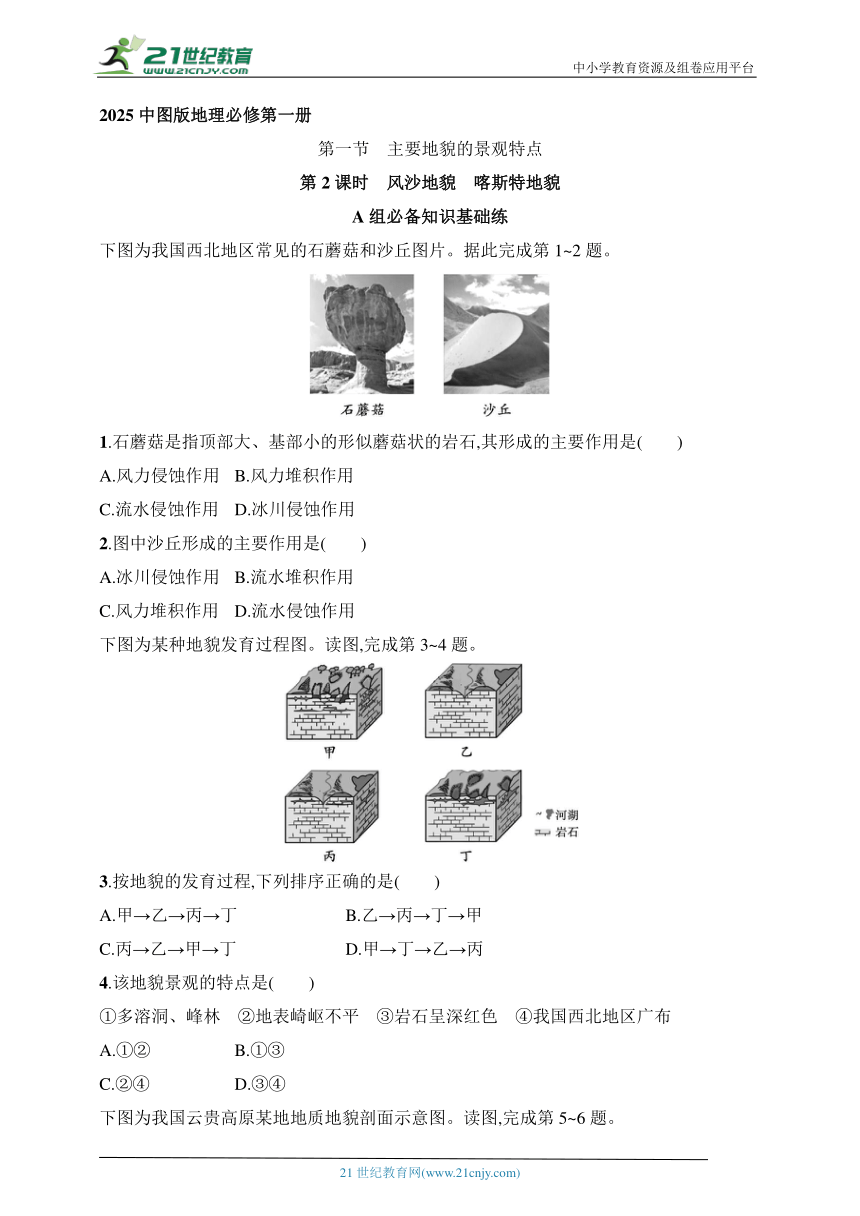

下图为我国西北地区常见的石蘑菇和沙丘图片。据此完成第1~2题。

1.石蘑菇是指顶部大、基部小的形似蘑菇状的岩石,其形成的主要作用是( )

A.风力侵蚀作用 B.风力堆积作用

C.流水侵蚀作用 D.冰川侵蚀作用

2.图中沙丘形成的主要作用是( )

A.冰川侵蚀作用 B.流水堆积作用

C.风力堆积作用 D.流水侵蚀作用

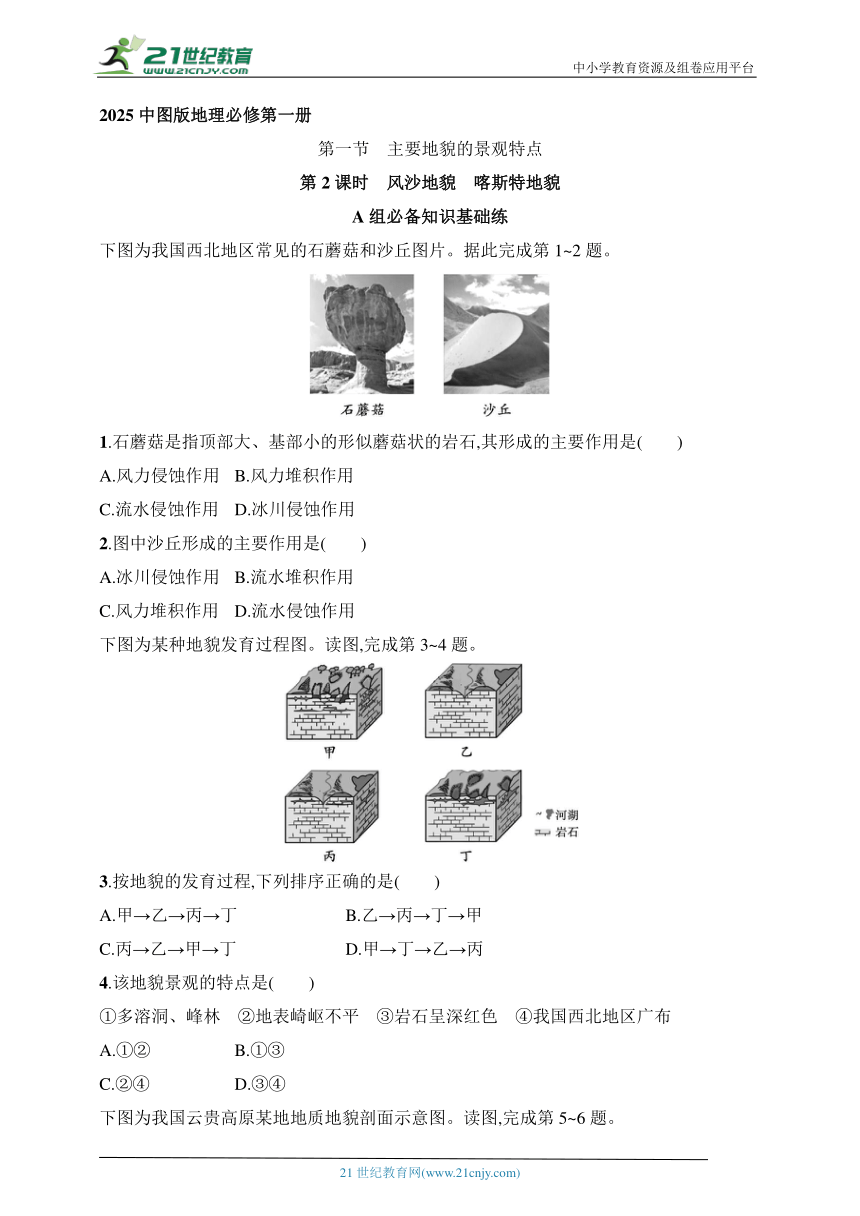

下图为某种地貌发育过程图。读图,完成第3~4题。

3.按地貌的发育过程,下列排序正确的是( )

A.甲→乙→丙→丁 B.乙→丙→丁→甲

C.丙→乙→甲→丁 D.甲→丁→乙→丙

4.该地貌景观的特点是( )

①多溶洞、峰林 ②地表崎岖不平 ③岩石呈深红色 ④我国西北地区广布

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

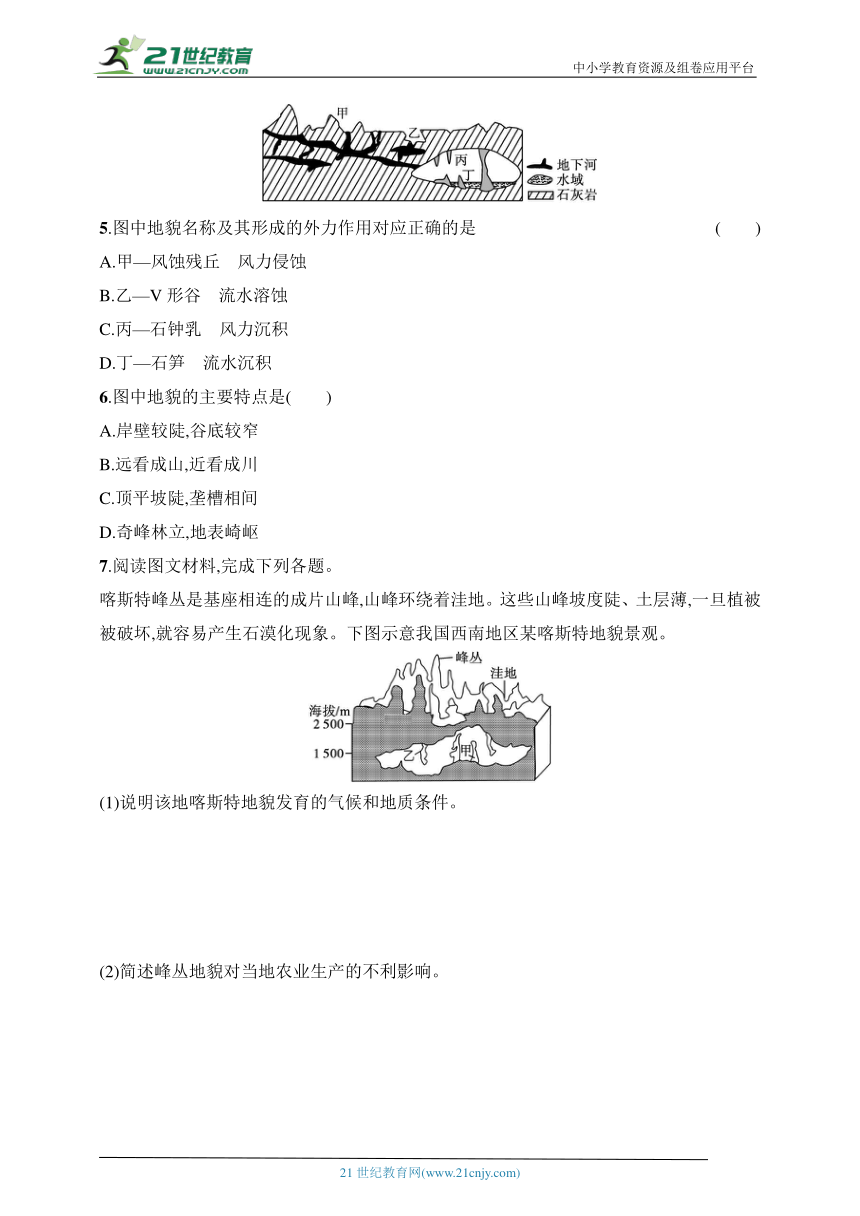

下图为我国云贵高原某地地质地貌剖面示意图。读图,完成第5~6题。

5.图中地貌名称及其形成的外力作用对应正确的是 ( )

A.甲—风蚀残丘 风力侵蚀

B.乙—V形谷 流水溶蚀

C.丙—石钟乳 风力沉积

D.丁—石笋 流水沉积

6.图中地貌的主要特点是( )

A.岸壁较陡,谷底较窄

B.远看成山,近看成川

C.顶平坡陡,垄槽相间

D.奇峰林立,地表崎岖

7.阅读图文材料,完成下列各题。

喀斯特峰丛是基座相连的成片山峰,山峰环绕着洼地。这些山峰坡度陡、土层薄,一旦植被被破坏,就容易产生石漠化现象。下图示意我国西南地区某喀斯特地貌景观。

(1)说明该地喀斯特地貌发育的气候和地质条件。

(2)简述峰丛地貌对当地农业生产的不利影响。

B组关键能力提升练

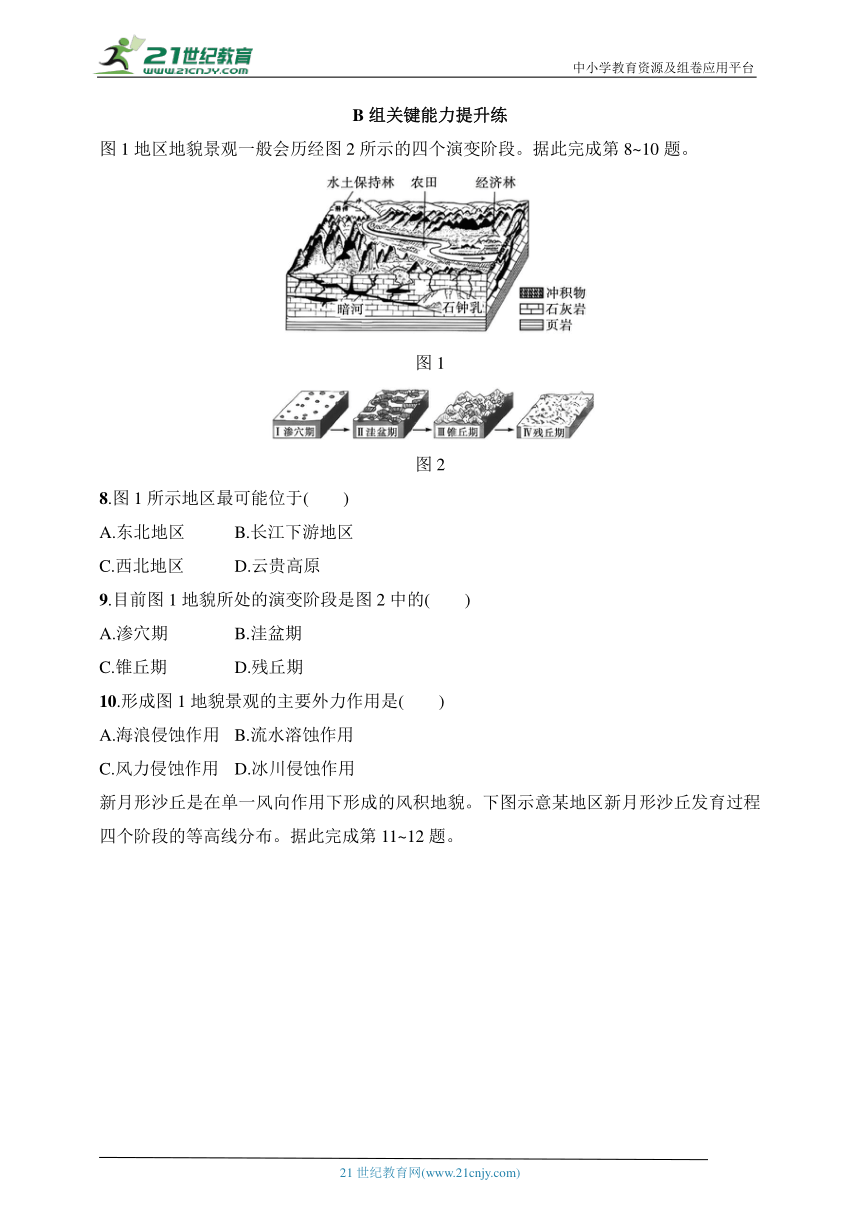

图1地区地貌景观一般会历经图2所示的四个演变阶段。据此完成第8~10题。

图1

图2

8.图1所示地区最可能位于( )

A.东北地区 B.长江下游地区

C.西北地区 D.云贵高原

9.目前图1地貌所处的演变阶段是图2中的( )

A.渗穴期 B.洼盆期

C.锥丘期 D.残丘期

10.形成图1地貌景观的主要外力作用是( )

A.海浪侵蚀作用 B.流水溶蚀作用

C.风力侵蚀作用 D.冰川侵蚀作用

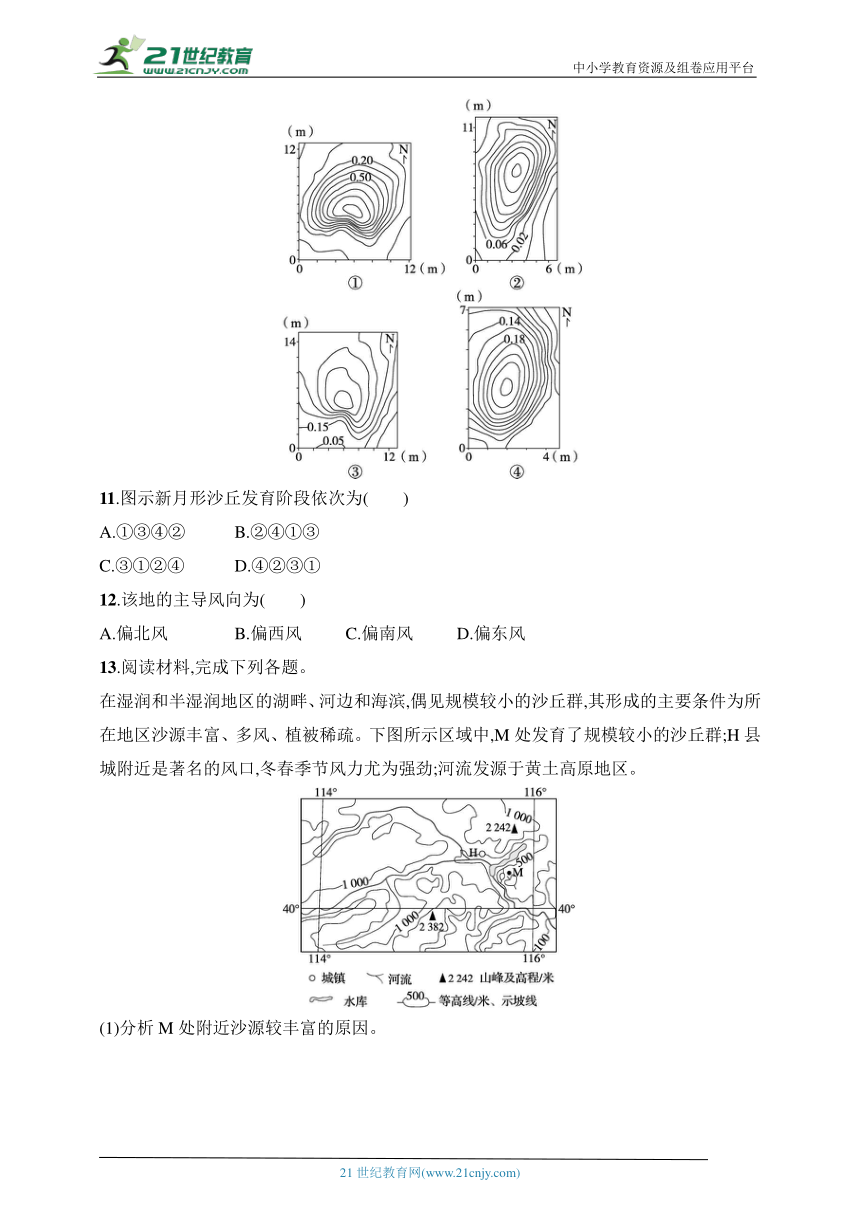

新月形沙丘是在单一风向作用下形成的风积地貌。下图示意某地区新月形沙丘发育过程四个阶段的等高线分布。据此完成第11~12题。

11.图示新月形沙丘发育阶段依次为( )

A.①③④② B.②④①③

C.③①②④ D.④②③①

12.该地的主导风向为( )

A.偏北风 B.偏西风 C.偏南风 D.偏东风

13.阅读材料,完成下列各题。

在湿润和半湿润地区的湖畔、河边和海滨,偶见规模较小的沙丘群,其形成的主要条件为所在地区沙源丰富、多风、植被稀疏。下图所示区域中,M处发育了规模较小的沙丘群;H县城附近是著名的风口,冬春季节风力尤为强劲;河流发源于黄土高原地区。

(1)分析M处附近沙源较丰富的原因。

(2)为防治风沙,当地应采取哪些有效措施

(3)某课外活动小组的同学对M处的沙丘群规模是否会扩大产生了争论,形成了下列两种不同的观点。选择你支持的一种观点,为其提供论据。

观点A:M处沙丘群规模会扩大。

观点B:M处沙丘群规模不会扩大。

参考答案

第2课时 风沙地貌 喀斯特地貌

1.A 2.C 解析 第1题,据图可知,石蘑菇主要分布在我国西北地区,当地降水较少,风力破坏地表岩石及风化物,并将侵蚀的物质带离原地,最终形成风蚀蘑菇,A正确,故选A。第2题,图中所示沙丘是由于风速降低,所挟带的泥沙堆积,在风力的堆积作用下形成的,C正确,故选C。

3.B 4.A 解析 第3题,读图分析,图示过程表示喀斯特地貌的发育过程,其发育顺序为:地表水沿石灰岩内的节理面或裂隙面等下渗(乙);地表水沿石灰岩裂缝下渗和溶蚀(丙);地下水到达含水层后发生横向流动,进一步溶蚀形成溶洞(丁);随地下洞穴的形成,地表发生塌陷(甲)。第4题,喀斯特地貌景观的特点是地表崎岖不平,地下多溶洞,地表多峰丛和峰林,①②正确;丹霞地貌的岩石呈深红色,③错误;喀斯特地貌主要分布在我国石灰岩广布、高温多雨的西南地区,④错误。

5.D 6.D 解析 第5题,由题干信息可知,图中地貌位于我国云贵高原地区,该地区石灰岩广泛分布,因当地降水多,形成喀斯特地貌,故图中地貌形成的外力作用主要是流水作用,据此可排除A、C;图中乙为喀斯特漏斗地貌,是流水溶蚀作用形成,V形谷是河流的下切侵蚀作用形成的,故B错;图中丁是溶洞中的石笋,是洞顶的水在慢慢向下渗漏时,溶解在水里的碳酸氢钙分解,水在滴落后生成碳酸钙沉积,在洞底形成石笋,属于流水的化学沉积作用,D正确。故选D。第6题,岸壁较陡,谷底狭窄是V形河谷的主要特点,A错;远看成山,近看成川是青藏高原地表景观的主要特点,B错;垄槽相间是雅丹地貌的特点,C错;喀斯特地貌具有奇峰林立,地表崎岖的特点,D对。故选D。

7.答案 (1)以亚热带季风气候为主,夏季降水量大且集中,流水溶蚀作用强;岩石以石灰岩为主,易溶于水,被流水溶蚀形成各种喀斯特地貌。

(2)易导致水土流失,土层变薄;土壤贫瘠,肥力低;地表水易渗漏,农业用水不足;地形崎岖,可耕地少,不利于农业机械化发展(不利耕作、不利种植)。

解析 第(1)题,根据所学知识可知,喀斯特地貌属于流水溶蚀地貌,我国西南地区以亚热带季风气候为主,夏季高温,降水量大且集中,流水溶蚀作用强;我国西南地区石灰岩广布,石灰岩的主要成分为碳酸钙,易溶于水,湿热的气候与大气中的二氧化碳对石灰岩进行长期的溶蚀作用,形成了现在各种喀斯特地貌。第(2)题,根据所学知识可知,喀斯特地貌流水溶蚀作用强,土壤浅薄,植被不易发育,水土保持作用较差,易导致水土流失,土层变薄;植被发育程度较差,地形坡度较大,土壤迁移速度快,土壤贫瘠,肥力低;喀斯特地貌岩层多裂隙,地表水易渗漏,农业用水不足;地形崎岖,平地较少,可耕地少,不利于农业机械化发展。

8.D 9.C 10.B 解析 第8题,读图1可知,图示地貌景观是喀斯特地貌,在我国云贵高原分布广泛,D正确,A、B、C错误。故选D。第9题,读图1可知,既有地上喀斯特也有地下喀斯特,峰林林立,呈锥形,与第Ⅲ时期锥丘期相同,C正确;第Ⅰ时期是刚开始溶蚀的时候,尚未发育喀斯特地貌,A错误;第Ⅱ时期没有广泛发育峰丛,B错误;第Ⅳ时期地表完全被溶蚀,仅有孤峰残存,D错误。故选C。第10题,喀斯特地貌的形成主要是流水溶蚀作用导致的,B正确;海浪侵蚀作用发生在沿海地区,风力侵蚀作用发生在干旱地区,冰川侵蚀作用主要发生在高海拔、高纬度地区,A、C、D错误。故选B。

11.D 12.A 解析 第11题,根据材料及所学知识可知,新月形沙丘最初只是一种较小的盾形沙丘,它是在定向风的作用下,风沙因草丛或灌木的阻挡堆起了小沙堆,此后风在迎风坡面上发生吹蚀,在背风坡进行堆积。与此同时,沙堆的左右两侧形成向内回转的气流,使两翼不断扩展,逐渐形成新月形沙丘的弓形形态。根据图片可看出①最高、弓形最明显,④的盾形最明显。D正确。第12题,根据图①,可看出坡度较陡的地方处在偏南方,而新月形沙丘的迎风坡坡度较缓,因此风向为偏北风。A正确。

13.答案 (1)(M处附近的)河流从黄土高原挟带大量泥沙,在河边、河床堆积;(河水水位季节变化大)枯水季节河床裸露;风沙在此堆积。

(2)设置草方格、石方格沙障,种植防风林等。

(3)观点A:M处沙丘群规模会扩大。

论据:该区域西临黄土高原,北临内蒙古高原,大风可将沙尘吹到此处;河流持续搬运泥沙;人类活动用水量增加,导致河床裸露期增长;风出风口后,在M处风速减小,风沙在此堆积。

或观点B:M处沙丘群规模不会扩大。

论据:位于半湿润地区,降水较丰富,风沙发生季节短(主要发生在冬春季节);河流源地及流经地区植树造林,保持水土(使河流搬运的泥沙量减少);沙源集中分布在河床与河边,面积较小,不足以形成面积较大的沙丘群;位于山区,附近有水库,沙丘群难以向周围扩展。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025中图版地理必修第一册

第一节 主要地貌的景观特点

第2课时 风沙地貌 喀斯特地貌

A组必备知识基础练

下图为我国西北地区常见的石蘑菇和沙丘图片。据此完成第1~2题。

1.石蘑菇是指顶部大、基部小的形似蘑菇状的岩石,其形成的主要作用是( )

A.风力侵蚀作用 B.风力堆积作用

C.流水侵蚀作用 D.冰川侵蚀作用

2.图中沙丘形成的主要作用是( )

A.冰川侵蚀作用 B.流水堆积作用

C.风力堆积作用 D.流水侵蚀作用

下图为某种地貌发育过程图。读图,完成第3~4题。

3.按地貌的发育过程,下列排序正确的是( )

A.甲→乙→丙→丁 B.乙→丙→丁→甲

C.丙→乙→甲→丁 D.甲→丁→乙→丙

4.该地貌景观的特点是( )

①多溶洞、峰林 ②地表崎岖不平 ③岩石呈深红色 ④我国西北地区广布

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

下图为我国云贵高原某地地质地貌剖面示意图。读图,完成第5~6题。

5.图中地貌名称及其形成的外力作用对应正确的是 ( )

A.甲—风蚀残丘 风力侵蚀

B.乙—V形谷 流水溶蚀

C.丙—石钟乳 风力沉积

D.丁—石笋 流水沉积

6.图中地貌的主要特点是( )

A.岸壁较陡,谷底较窄

B.远看成山,近看成川

C.顶平坡陡,垄槽相间

D.奇峰林立,地表崎岖

7.阅读图文材料,完成下列各题。

喀斯特峰丛是基座相连的成片山峰,山峰环绕着洼地。这些山峰坡度陡、土层薄,一旦植被被破坏,就容易产生石漠化现象。下图示意我国西南地区某喀斯特地貌景观。

(1)说明该地喀斯特地貌发育的气候和地质条件。

(2)简述峰丛地貌对当地农业生产的不利影响。

B组关键能力提升练

图1地区地貌景观一般会历经图2所示的四个演变阶段。据此完成第8~10题。

图1

图2

8.图1所示地区最可能位于( )

A.东北地区 B.长江下游地区

C.西北地区 D.云贵高原

9.目前图1地貌所处的演变阶段是图2中的( )

A.渗穴期 B.洼盆期

C.锥丘期 D.残丘期

10.形成图1地貌景观的主要外力作用是( )

A.海浪侵蚀作用 B.流水溶蚀作用

C.风力侵蚀作用 D.冰川侵蚀作用

新月形沙丘是在单一风向作用下形成的风积地貌。下图示意某地区新月形沙丘发育过程四个阶段的等高线分布。据此完成第11~12题。

11.图示新月形沙丘发育阶段依次为( )

A.①③④② B.②④①③

C.③①②④ D.④②③①

12.该地的主导风向为( )

A.偏北风 B.偏西风 C.偏南风 D.偏东风

13.阅读材料,完成下列各题。

在湿润和半湿润地区的湖畔、河边和海滨,偶见规模较小的沙丘群,其形成的主要条件为所在地区沙源丰富、多风、植被稀疏。下图所示区域中,M处发育了规模较小的沙丘群;H县城附近是著名的风口,冬春季节风力尤为强劲;河流发源于黄土高原地区。

(1)分析M处附近沙源较丰富的原因。

(2)为防治风沙,当地应采取哪些有效措施

(3)某课外活动小组的同学对M处的沙丘群规模是否会扩大产生了争论,形成了下列两种不同的观点。选择你支持的一种观点,为其提供论据。

观点A:M处沙丘群规模会扩大。

观点B:M处沙丘群规模不会扩大。

参考答案

第2课时 风沙地貌 喀斯特地貌

1.A 2.C 解析 第1题,据图可知,石蘑菇主要分布在我国西北地区,当地降水较少,风力破坏地表岩石及风化物,并将侵蚀的物质带离原地,最终形成风蚀蘑菇,A正确,故选A。第2题,图中所示沙丘是由于风速降低,所挟带的泥沙堆积,在风力的堆积作用下形成的,C正确,故选C。

3.B 4.A 解析 第3题,读图分析,图示过程表示喀斯特地貌的发育过程,其发育顺序为:地表水沿石灰岩内的节理面或裂隙面等下渗(乙);地表水沿石灰岩裂缝下渗和溶蚀(丙);地下水到达含水层后发生横向流动,进一步溶蚀形成溶洞(丁);随地下洞穴的形成,地表发生塌陷(甲)。第4题,喀斯特地貌景观的特点是地表崎岖不平,地下多溶洞,地表多峰丛和峰林,①②正确;丹霞地貌的岩石呈深红色,③错误;喀斯特地貌主要分布在我国石灰岩广布、高温多雨的西南地区,④错误。

5.D 6.D 解析 第5题,由题干信息可知,图中地貌位于我国云贵高原地区,该地区石灰岩广泛分布,因当地降水多,形成喀斯特地貌,故图中地貌形成的外力作用主要是流水作用,据此可排除A、C;图中乙为喀斯特漏斗地貌,是流水溶蚀作用形成,V形谷是河流的下切侵蚀作用形成的,故B错;图中丁是溶洞中的石笋,是洞顶的水在慢慢向下渗漏时,溶解在水里的碳酸氢钙分解,水在滴落后生成碳酸钙沉积,在洞底形成石笋,属于流水的化学沉积作用,D正确。故选D。第6题,岸壁较陡,谷底狭窄是V形河谷的主要特点,A错;远看成山,近看成川是青藏高原地表景观的主要特点,B错;垄槽相间是雅丹地貌的特点,C错;喀斯特地貌具有奇峰林立,地表崎岖的特点,D对。故选D。

7.答案 (1)以亚热带季风气候为主,夏季降水量大且集中,流水溶蚀作用强;岩石以石灰岩为主,易溶于水,被流水溶蚀形成各种喀斯特地貌。

(2)易导致水土流失,土层变薄;土壤贫瘠,肥力低;地表水易渗漏,农业用水不足;地形崎岖,可耕地少,不利于农业机械化发展(不利耕作、不利种植)。

解析 第(1)题,根据所学知识可知,喀斯特地貌属于流水溶蚀地貌,我国西南地区以亚热带季风气候为主,夏季高温,降水量大且集中,流水溶蚀作用强;我国西南地区石灰岩广布,石灰岩的主要成分为碳酸钙,易溶于水,湿热的气候与大气中的二氧化碳对石灰岩进行长期的溶蚀作用,形成了现在各种喀斯特地貌。第(2)题,根据所学知识可知,喀斯特地貌流水溶蚀作用强,土壤浅薄,植被不易发育,水土保持作用较差,易导致水土流失,土层变薄;植被发育程度较差,地形坡度较大,土壤迁移速度快,土壤贫瘠,肥力低;喀斯特地貌岩层多裂隙,地表水易渗漏,农业用水不足;地形崎岖,平地较少,可耕地少,不利于农业机械化发展。

8.D 9.C 10.B 解析 第8题,读图1可知,图示地貌景观是喀斯特地貌,在我国云贵高原分布广泛,D正确,A、B、C错误。故选D。第9题,读图1可知,既有地上喀斯特也有地下喀斯特,峰林林立,呈锥形,与第Ⅲ时期锥丘期相同,C正确;第Ⅰ时期是刚开始溶蚀的时候,尚未发育喀斯特地貌,A错误;第Ⅱ时期没有广泛发育峰丛,B错误;第Ⅳ时期地表完全被溶蚀,仅有孤峰残存,D错误。故选C。第10题,喀斯特地貌的形成主要是流水溶蚀作用导致的,B正确;海浪侵蚀作用发生在沿海地区,风力侵蚀作用发生在干旱地区,冰川侵蚀作用主要发生在高海拔、高纬度地区,A、C、D错误。故选B。

11.D 12.A 解析 第11题,根据材料及所学知识可知,新月形沙丘最初只是一种较小的盾形沙丘,它是在定向风的作用下,风沙因草丛或灌木的阻挡堆起了小沙堆,此后风在迎风坡面上发生吹蚀,在背风坡进行堆积。与此同时,沙堆的左右两侧形成向内回转的气流,使两翼不断扩展,逐渐形成新月形沙丘的弓形形态。根据图片可看出①最高、弓形最明显,④的盾形最明显。D正确。第12题,根据图①,可看出坡度较陡的地方处在偏南方,而新月形沙丘的迎风坡坡度较缓,因此风向为偏北风。A正确。

13.答案 (1)(M处附近的)河流从黄土高原挟带大量泥沙,在河边、河床堆积;(河水水位季节变化大)枯水季节河床裸露;风沙在此堆积。

(2)设置草方格、石方格沙障,种植防风林等。

(3)观点A:M处沙丘群规模会扩大。

论据:该区域西临黄土高原,北临内蒙古高原,大风可将沙尘吹到此处;河流持续搬运泥沙;人类活动用水量增加,导致河床裸露期增长;风出风口后,在M处风速减小,风沙在此堆积。

或观点B:M处沙丘群规模不会扩大。

论据:位于半湿润地区,降水较丰富,风沙发生季节短(主要发生在冬春季节);河流源地及流经地区植树造林,保持水土(使河流搬运的泥沙量减少);沙源集中分布在河床与河边,面积较小,不足以形成面积较大的沙丘群;位于山区,附近有水库,沙丘群难以向周围扩展。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)