人教版高中语文选修系列之中国小说欣赏 第二单元 第4节《聊斋志异》 教学材料 课件(92张)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修系列之中国小说欣赏 第二单元 第4节《聊斋志异》 教学材料 课件(92张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-05-20 14:46:11 | ||

图片预览

文档简介

课件92张PPT。《聊斋志异》 第一节 蒲松龄的生平、创作与《聊斋志异》的成书

第二节 《聊斋志异》的思想内容

第三节 《聊斋志异》的叙事模式与艺术特色

第四节《聊斋志异》的影响教学要点:

(1)了解中国文言小说的源头、成型、发展的两座高峰;

(2)了解《聊斋志异》的丰富的题材类别与思想内容;

(3)充分认识《聊斋志异》的艺术成就。

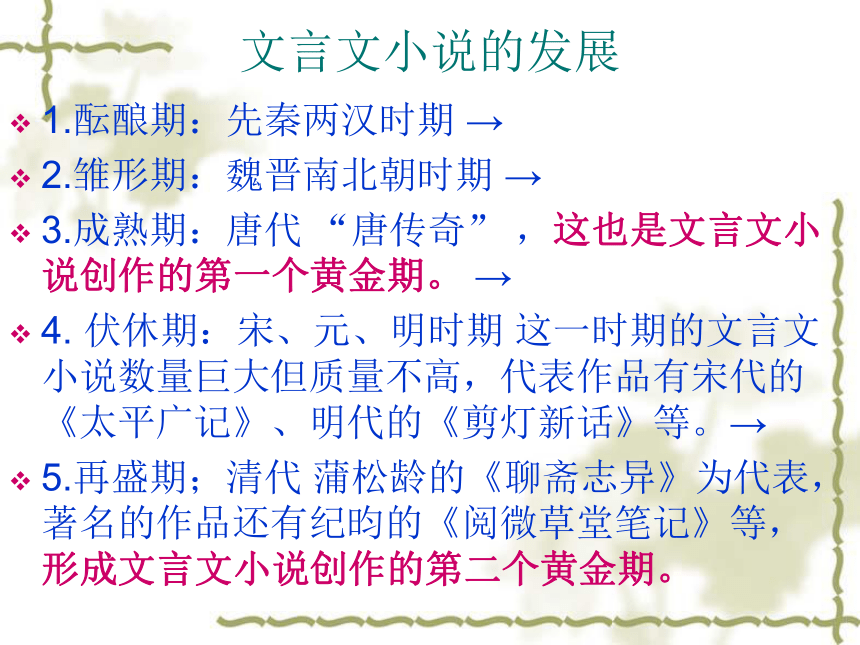

文言文小说的发展1.酝酿期:先秦两汉时期 →

2.雏形期:魏晋南北朝时期 →

3.成熟期:唐代 “唐传奇” ,这也是文言文小说创作的第一个黄金期。 →

4. 伏休期:宋、元、明时期 这一时期的文言文小说数量巨大但质量不高,代表作品有宋代的《太平广记》、明代的《剪灯新话》等。→

5.再盛期;清代 蒲松龄的《聊斋志异》为代表,著名的作品还有纪昀的《阅微草堂笔记》等,形成文言文小说创作的第二个黄金期。宋、元、明时期 文言文小说

《太平广记》李昉﹑扈蒙等12人奉宋太宗之命编纂,全书500卷﹐目录10卷﹐是取材于汉代至宋初的野史小说及释藏﹑道经等和以小说家为主的杂著。全书按题材分为92类﹐又分150馀细目。神怪故事所占比重最大﹐如神仙55卷﹐女仙15卷﹐报应33卷﹐神25卷﹐鬼40卷﹐可见其取材重点所在。此书基本上是一部按类编纂的古代小说总集。

浦江清先生曾说:“九七八年《太平广记》的结集,可以作为小说史上的分水岭。”

《宋代文言小说研究 》赵章超 ,重庆出版社 2005年版宋代文言文小说

宋初的志怪,有徐铉的《稽神录》、其婿吴淑(947—1002)的《江淮异人录》等,传奇则有乐史(930—1007)的《绿珠传》、《杨太真外传》等。北宋的志怪有张君房《乘异记》、张师正《括异志》、聂田《祖异志》、秦再思《洛中纪异》、毕仲询《幕府燕闲录》等,大抵仍循着徐铉、吴淑的路子。

传奇,如收入刘斧(生活于宋仁宗、神宗、哲宗三朝 )《青琐高议 》的张实传奇《流红记》;有如作者无考 的《大业拾遗记》、《隋炀帝海山记》、《炀帝开河记》、《隋炀帝迷楼记》。均写隋炀帝故事, 南宋和元代的文言小说

南宋的志怪小说有郭彖《睽车志》、洪迈《夷坚志》、沈某的《鬼董》等。《睽车志》多谈报应,文字亦芜杂。《夷坚志》则使宋代志怪的面貌有了较重大的变化。

洪迈(1123—1202)《夷坚志》卷帙浩繁,计初志二百卷,支志、三志各一百卷,四志二十卷,凡四百二十卷,每志又各以天干分为十编(甲至癸),唯四志只有甲、乙二编。今仅存一百八十卷及后人辑集的《夷坚志补》三十五卷、《再补》一卷。 《夷坚志》较之以前的志怪具有如下特点:

一、篇幅加长,情节也较前复杂。如《夷坚志补》卷八《王朝议》、卷十一《满少卿》,皆在九百字左右,字数已远远超过《离魂记》等短篇传奇。《王朝议》写沈将仕被骗的过程,委曲周至;《满少卿》写满少卿与焦氏女由合至离及少卿最终被杀,亦曲折有致。二、题材扩大。这表现在两个方面。一方面,以前的志怪小说都具有非人间的力量所能产生的事物或行为,但《夷坚志》中却引入了一些纯粹人间的故事。如《夷坚志补》卷八《李将仕》、《临安武将》、《吴约知县》分别写三个利用女色诈财的骗局,就都毫无神怪色彩。

另一方面,在《夷坚志》中出现了若干市井民众的生活。如《夷坚志补》卷七《丰乐楼》中的沈一、卷十一《满少卿》中的焦氏父女等等,其身份就均为市井民众。而且,他们的言行和思想感情,也在不同程度上显示出市井民众的特色。

沈一看到其酒客中有几人情况特殊,以为是五通神,便向他们跪拜,“乞小富贵”;他们送了他一袋器皿,他摸知为银酒器,担心背回家去时酒器相互碰撞发声,路上有人盘问,就赶快用槌击脚踩,将它们全都弄扁,连口袋都来不及打开;回家后向妻子“连声夸语”:“速寻等秤来,吾获横财矣。”诸如此类的表现就颇切合市井民众的身份。 三、描写较前详细,且引入若干口语。这在以前的志怪小说中也是难以看到的。

如《吴约知县》写吴约欲与一妇人私通,入其内室,恰值其丈夫回来,妇人教他伏于床下,其夫“索汤濯足,置盆于(床)前,且洗且浇,须臾间水流满地。吴衣裳济楚,虑为所污,数展转移避,窸窣有声”,终于被其夫发现。这过程就写得颇细。

后者如《夷坚》支戊卷五《刘元八郎》中的“世上却有如此好人,真是可重”、“两三日服事你,如何略不陈谢?且与我十万贯”、“我自无饭吃,那得闲钱”之类,都是突出的例子。当然,这些在《夷坚志》中也只是局部的现象,但较之以前的志怪小说显然是一种进步。 四、注重趣味性。《夷坚志》中的有些作品固然勉强可说其意存惩劝或发抒自己的感慨,但有的却看不出有什么政治、伦理目的。

如《夷坚》甲志卷四《吴小员外》、支甲卷六《西湖女子》和丁志卷十五的《张客奇遇》,都写及人鬼相恋。

第一篇中与鬼相恋者差点被祟而死,把鬼铲除后始得康复;第二篇中的女鬼相当可爱,其鬼气虽对恋人的身体有损,但她教他服药后就康复了;第三篇中与鬼相恋的张客则毫未受害。所以,作者写这一切,既不是主张人鬼相恋,更不是反对人鬼相恋,而只是为了好玩,他并不希望从中总结出什么教训——也没有教训可以总结。——这并不意味着书中各篇皆无寓意,只是有不少作品确仅从趣味性出发。

南宋的传奇散见于《云斋广录》、《摭青杂说》、罗烨《醉翁谈录》及《说郛》等书。但《醉录谈录》中的有些传奇,可能已是元代的作品了。

元代出现了文言小说的杰作《娇红记》

作者署名不可据。明初李昌祺撰《剪灯余话》所收传奇《贾云华还魂记》写元末至正年间事,其男主人公房中已藏有《娇红记》,并出现了《娇红记》男、女主人公的姓名。

可知,它在元末当已流行。

书生申纯至其舅父王通判处作客,见其表妹娇娘美艳非常,心生爱慕,而娇娘对他也很倾心。相处日久,彼此互诉情愫,终至私通。申生回家,由其父亲出面,请媒人至王家求亲。王通判以法令禁止表兄妹结婚为理由,坚决不许;其实,当时这法令形同虚设。这使申纯与娇娘都很痛苦,申生借故再至舅父处作客,与娇娘愈益缱绻。其后申纯考取进士,王通判也同意二人结合,但帅府的公子得知娇娘美丽,前来求亲,王通判又把娇娘许给了他。两人知事已无望,娇娘遂绝食,不久死去;申生亦自缢而亡。

在我国小说史上,《娇红记》是一部很值得重视的作品。它的出现,标志着我国小说创作的新的进展。 首先,《娇红记》不仅歌颂了青年男女的坚贞的爱情,而且写出了这种爱情的被扼杀。

其次,《娇红记》在描写人物的思想感情方面,不但比它以前的任何小说都要深切、细腻。

《娇红记》所写的事件虽较单纯,但由于描写的深细,全书竟达五万余字,而且除个别地方(如申纯遇鬼的一段)外,并无支蔓之病,这在我国小说史上也是空前的。 明代前期的文言短篇小说在明代前期文学全面衰退的情况下,文言短篇小说方面则有些作品仍能承继元末文学的精神,并且有若干新的发展,成为中国小说史上值得注意的环节。最具有代表性的,是瞿佑的《剪灯新话》,另有李昌祺的《剪灯余话》等。

宋元文言小说的新发展,有两点最为突出: 一是出现了部分反映市井民众生活和他们的思想感情的作品,一是在描写爱情故事时,往往更为重视双方的感情真挚与否,而忽视传统礼教规定。这两个特点在《剪灯新话》中表现得更为鲜明,有几篇小说则是两者的结合。

在文言小说中,爱情故事历来是最重要的一个分支。以前的这类小说主要以士人为中心,女性一方有些出身于与之相似的家庭,而更多的是妓女、婢女一类人物,她们都是围绕着士人的生活而存在的。《剪灯新话》中写市民阶层青年男女的爱情的作品与上述一类作品相比,不仅在题材上是一种扩大,所表现的生活情调也更带有世俗化的色彩。 在文体方面,《剪灯新话》一个显著的特点是议论的减少,在正文二十篇中,带有议论的仅有两篇。

在语言风格方面,《剪灯新话》仍存在好用骈俪、多引诗词的缺陷,但它的叙述已经完全是浅近的文言,极少看到史传式的精炼与浓缩。这些特点,对于文言小说摆脱史传的影响而更具小说的特征,都具有不可忽视的意义。 《剪灯余话》为李昌祺仿《剪灯新话》之作,有永乐十八年自序。据此序,原本与《新话》相同,为四卷二十篇,附录一篇,今传本为五卷二十二篇。其内容与一般特点亦与《新话》相似。 《剪灯新话》和《余话》作为元末文学的遗响在明前期的文学中具有独特的面目,但在当时缺乏与之相呼应的创作,它们的影响要到明中后期才得到发挥。两书中有不少故事,被明后期的白话小说和戏剧所吸收。?明后期的文言短篇小说 在明后期的文言小说中,出现了一些相当优秀的作品,宋懋澄(1570—1622)《九籥集》中所收的《负情侬传》和《九籥别集》中所收的《珠衫》是典型的代表。 《负情侬传》写浙东李生恋京师名妓杜十娘,后资财穷匮,为鸨母所逐。十娘以为李生真情可托,共同筹资令其代为赎身,两人乘舟南归。途中遇一新安盐商,因慕十娘姿色,欲以千金易之。李生恐穷乏携妓而归,不能见容于父,意有所动。十娘探知其意,伪允之,明日过舟,当众取妆台中所暗藏无数珍异宝物抛入江中,怒斥盐商与李生,投江而死。后来冯梦龙将此改编为《杜十娘怒沉百宝箱》,收入《警世通言》,在情节和人物性格方面几乎未作任何改动。 《珠衫》描写了一个商人家庭的婚姻波折。故事写楚中某商人有妻甚美,楚人行商久不归,其妻被一新安商客设计诱骗,转而相爱不舍。楚人知情后,遣妇归母家,而隐其事。妇后嫁某官为妾,楚人以其房中十六箱金帛宝珠封付之。继而楚人在粤中误伤人命,审理官员即其前妻之夫。妇人托言楚人为其舅家之子,乞救之。事毕两人相见,“男女合抱,痛哭逾情”。官问得其详,仍令妇归其前夫。这一故事被冯梦龙改写为《蒋兴哥重会珍珠衫》,即《喻世明言》的第一篇。 《杜十娘怒沉百宝箱》和《蒋兴哥重会珍珠衫》,乃是“三言”中最为脍炙人口的篇章,而《负情侬传》和《珠衫》为之奠定了重要的基础,由此我们也可以看出明后期文言小说的发展及其艺术价值。 在明后期文言小说中,冯梦龙编纂的《情史类略》(或简称《情史》)也值得注意。此书分类编排,大量汇录历代有关“情”的历史故事、笔记及传奇小说(间有删改),同时也有其本人的作品。此书编纂年代不详,但比较《情史》和“三言”中均有的故事,可以断定此书编纂在先。 明中期以来,与通俗小说中神魔小说的流行相应,文言小说中也多记鬼怪灵异故事。此风至晚明愈盛。如朱孟震所著《河上楮谈》、《汾上续谈》、《浣水续谈》、《游宦余谈》,记载了作者游历各地时所听说的种种奇异传闻,那种好奇的个性,颇有点和蒲松龄相似。《汾上续谈》中《褫亭虎》一则,述书生崔奇古夜宿土地祠,有虎入食酒肉,“醉脱其皮,枕而卧,嫣然美女子也”。崔匿梁上,伺其睡熟,投虎皮于井。虎不能变回原形,遂与崔结成夫妇,生一子一女。后此虎妇人取得皮化虎而去,崔携子女追寻至虎谷口,见群虎相聚。“生且惧且怒,挈子女投之,虎复为女形,携子女与生为夫妇如昔”。这种富于人情味的怪异故事,也颇有《聊斋志异》的风味。另外像“碧山卧樵”所纂《幽怪诗谭》,也汇集了不少花精树妖的故事。至于在一般笔记类著作中夹有这种成分的,更是不胜枚举。

总之,《聊斋志异》正是晚明至清初这一风气中的产物,而不是什么突然出现的东西。

传奇小说史

?薛洪勣?

?浙江古籍出版社

1998年1月 石麟

中州古籍出版社

2005-11-1

传奇小说是从先秦两汉史传文学蘖变而来,由“杂传”和“志怪”相结合而产生的一种极具文学性的文言小说形式。作为一篇传奇小说作品,它必须尽量多地具备下列条件:其一,作者是自觉的而非无意的;其二,内容是完整的而非片段的;其三,结构是曲折的而非平直的;其四,人物是鲜活的而非干瘪的;其五,语言是清丽的而非朴拙的;其六,细节是虚构的而非真实的;其七,篇幅是宏大的而非短小的。越是充分具备上述条件者,越可被视为标准的传奇小说作品。当然,如果具备上述条件的一多半的作品,也可基本上算作传奇小说。本书所谓传奇小说,即以此数条为衡量标准。

李军钧

华中科技大学出版社

2007-1-1

书以历史发展为线索,梳理了“传奇小说文体渊源”、“唐五代传奇小说文体”、“宋代传奇小说文体”和“元明清传奇小说文体”的发展演变轨迹,并以唐宋传奇小说为中心,揭示了传奇小说文体的基本格局和发展态势。

陈国军

天津古籍出版社

2006-1-1 《聊斋志异》姑妄言之姑听之,

豆棚瓜架雨如丝。

料应厌作人间语,

爱听秋坟鬼唱时。

渔洋老人题聊斋书屋 第一节 蒲松龄生平和创作

蒲松龄(1640~1715),字留仙,又字剑臣,自号柳泉居士。明崇祯十三年(1640),出生于山东省淄川县(今淄博市淄川区)蒲家庄。蒲松龄的家族,在当地也是书香门第,明代万历年间,淄川全县八个廪膳生,蒲家即占六个,成一时佳话。曾祖是秀才,叔祖玉田公是进士,更是每为蒲氏家族称道。父亲蒲槃,自幼曾攻举子业,乡里颇称博学洽闻,然科场失意,加上家境困难,遂无意仕进,转而经商。积二十馀年,家资颇饶。时值明清易代之际,战乱频仍,家道随即衰落。蒲松龄兄弟四人,排行第三,最是聪敏勤奋,父亲寄予厚望。十一岁随父读书,十九岁第一次应童子试,便以县、府、院三试第一进学。主持院试的是当时著名诗人施闰章,他十分欣赏蒲松龄的才学,有“观书如月,运笔如风,(观之)有掉臂游行之乐”的批语。蒲松龄当时年未若冠,自是春风得意。 然而,在以后的科举考试中,却屡困场屋,四十四岁时,才补一个廪膳生。等到他援例而成岁贡生,已经是年逾七十的老人了。又五年,蒲松龄在一生的坎坷中与世长辞,是年为清康熙五十四年(1715)。

蒲松龄十八岁时,与刘氏结婚。七、八年后,与兄弟分家,只得薄地二十亩,宅外场屋(供收种贮存农具粮草的简易房屋)三间。蒲松龄虽然锐意功名,然而生齿日繁,时遭灾欠,生计颇难维持,于是只好或坐馆缙绅之家,或应幕官府帮办,以贴补家用。 《学究自嘲》

墨染一身黑,风吹胡子黄。

但有一线路,不做孩子王。

《闹馆》

万般惟有读书好,教书先生不值钱!

《绰然堂会食赋》

“脱一瞬兮他顾,旋回首兮净光”

陆游《秋日郊居》

儿童冬学闹比邻,据案愚儒却自珍。

授罢村书闭门睡,终年不著面看人。

蒲松龄三十一岁时,曾应同乡江苏宝应县令孙蕙之邀,南游作了一年幕僚。这是他一生唯一的外出远游,对他后来一生,应当是有所影响的。他原与孙蕙年相若、道相似,尚属相得。但一为府中之主,一为幕中之僚,地位悬殊,蒲松龄似还不能适应官场陋习;加上离家过远,遂一年而返。

期间接到家书而写的《感愤》一诗,颇能反映出他当时心态:

漫向风尘试壮游,天涯浪迹一孤舟。

新闻总入狐鬼史,斗酒难销磊块愁。

尚有孙阳怜瘦骨,欲从玄石葬荒丘。

北邙芳草年年绿,碧血青磷恨不休。 此后,蒲松龄转辗坐馆,基本过着边教书、边应试、边创作的清苦生涯。用他儿子蒲箬《祭父文》中的话说,“五十年以舌耕度日”。蒲松龄所坐馆的东家,有两家对其一生有重要影响。一是在三十四岁时(康熙十二年),蒲松龄去淄川城北二十余里的王樛家,王樛官至通政使司右通政,王樛嗣子王敷政袭父职授通议大夫,升至内阁侍读学士。蒲松龄执教王家,与王家子弟结下友谊,犹与王敷政弟王观正最为知己。 二是在四十岁时(康熙十八年),到淄川县城西六十里处的毕际有家。毕家是淄川的名门望族。毕际有父执八人中“二登甲,一登科,一明经,一食饩,余青衿”,毕际有父毕自严即明万历进士,官至户部尚书。毕际有本人以拔贡入监,考授山西稷山知县,升南通州知州。蒲松龄在毕家坐馆两代,计三十年!

毕际有自命风雅,“志欲读尽世间书”、“书如欲买不论金”。他十分赏识蒲松龄的文采,将自己文稿交由蒲松龄批点品鉴,所有贺吊函扎,均出蒲松龄之手,蒲松龄几成毕家的家庭成员。毕际有既死,蒲松龄遂为毕子毕盛钜的馆东。这时,蒲松龄执教的是毕盛钜的八个儿子。他的诗集里有这样的诗句,“高馆时逢卯酒醉,错将弟子作儿孙”,“他日移家冠盖里,拟将残息傍门人”。蒲松龄在毕家受到尊重、欢迎,以及与东家全家融洽相处的情形自可不言而喻的了。毕家家资丰饶,藏书繁富。每逢岁考、科考、及秋闱,毕家即与资助;他读书创作、整理修订,毕家的藏书,自然是尽其翻阅参订。蒲松龄的《聊斋志异》相当一部分是在毕家最终修订完成的。 由于毕家显赫的地位以及蒲松龄的才学及其被毕家的尊重,蒲松龄也因此而扩大他的交游。他结识有王士禛、高珩、朱湘等,甚至做过山东按察使喻成龙的座上客。王士禛官至刑部尚书,创神韵一派,为一代文宗。王士禛是毕际有的内侄,蒲松龄因与王士禛有订交之缘。

蒲王结识之第二年,王士禛有《戏书蒲生<聊斋志异>卷后》七绝一首:

姑妄言之姑听之,豆棚瓜架雨如丝。

料应厌作人间语,爱听秋坟鬼唱时。

王士禛似乎十分了解蒲松龄的孤愤之意,用了“料应厌作人间语”一语。蒲松龄接到王士禛题诗,十分感慨,多次题诗,其中唱和之诗是:

《志异》书成共笑之,布袍箫索鬓如丝。

十年颇得黄州意,冷雨寒灯夜话时。

然而,与王士禛的结识并未改变蒲松龄的命运,蒲松龄命中注定着他将“布袍箫索”一世,“冷雨寒灯”长夜的!蒲松龄的这种身世地位,使他一直徘徊于两种社会之间:

一方面,他虽非农家子,但身居农村,家境贫寒,一度曾是穷困大众中的一员,经受过生活的困苦和科举失意的折磨,也受过催租吏的逼迫、恫吓;

另一方面,他长期与科举中人交往,特别是在官宦人家坐馆,经常接触到当时的缙绅名流、地方官员,以能文赢得他们的青睐,待之以礼。

这种身世地位便规定了蒲松龄一生的文学生涯,也是摇摆于文士的雅文学与民众的俗文学之间。

蒲松龄科场蹭蹬使他体验了科举弊端,在《聊斋》中写出生动的应试士子形象。

30多年农村教书生涯,使其有研习学问、搜集民间传说、写作聊斋故事的机会。

一年幕僚生活使他在南方开阔眼界,有机会接触社会各层,为塑造官僚豪绅和女性形象打下重要基础。

他生长于农村,幼年受到民间文学的熏陶,会唱俗曲,还会自撰新词,著有通俗俚曲十四种和一些俚俗普及读物。

蒲松龄自谓“喜人谈鬼”、“雅爱搜神”,从青年时起便热衷于记述奇闻异事、狐鬼故事,开始了《聊斋志异》的写作。

康熙三年(1664),蒲松龄才二十五岁,他的好友张笃庆《和留仙诗》有云:“司空博物本风流,涪水神刀不可求。”魏晋时期的记有神怪故事的《博物志》的作者张华官至司空,故这里将蒲松龄与张华相比,表明其时已经开始了小说的创作。

在三十一岁的康熙九年,他在赴孙蕙的幕府途中,有诗“途中寂寞姑言鬼,舟上招摇意欲仙”, 又如上引“新闻总入狐鬼史”等,说明他时时处处在作搜集、讲述、准备而创作。这自然为孙蕙所尽知。 蒲松龄三十三岁时乡试落榜,孙蕙写信作如此劝谏:“兄台绝顶聪明,稍一敛才攻苦,自是第一流人物,不知肯以鄙言作瑱(善玉,此喻善言)也否?”显然,孙蕙以为蒲松龄科场失意,乃心有旁骛,其实即指小说创作分散了科举考试的精力。而且,蒲松龄将早年编什结集成册,定名《聊斋志异》,并写下《聊斋自志》,是在他四十岁的康熙十八年。这些都表明蒲松龄创作《聊斋志异》是很早的。 当然,从今见的集子里发现很多是康熙十八年即坐馆毕家以后以后创作的。

这说明了两点,一是蒲松龄的《聊斋志异》的创作几乎是始终其一生的;二是蒲松龄的小说创作应当是影响他的科举仕途的。假如他果真听从张笃庆、孙蕙等的劝说,“敛才”而专攻科举,凭其才学当不是一件难事,对他说或许是一件幸事;但那将失去今存面貌的《聊斋志异》这部煌煌巨著,对中国人民说来,对文学史说来,将是最大的不幸! 蒲松龄听故事2、蒲松龄创作 :

?据同邑文人张元(清雍正三年)所撰《柳泉蒲先生墓表》载,聊斋著作有:《文集》四卷,《诗集》六卷,《志异》八卷;还有碑阴所附:“杂著”五册(《省身 语录》、《怀刑录》、《历字文》、《日用俗字》、《农桑经》各一册),“戏”三出(《考词九转货郎儿》、《钟妹庆寿》、《闹馆》),“通俗俚曲”十四种 (《墙头记》、《姑妇曲》、《慈悲曲》、《翻魔殃》、《寒森曲》、《琴瑟乐》、《蓬莱宴》、《俊夜叉》、《穷汉词》、《丑俊巴》《快曲》各一册,《禳妒 咒》、《富贵神仙曲》后变《磨难曲》、《增补<幸云曲>》各二册)。另外还有墓碑未载的部分编选与辑录作品等。由于古人习惯于在自己的诗文等作品前冠以室名,因而蒲松龄的著作分别称为:《聊斋志异》、《聊斋诗集》、《聊斋文集》、《聊斋杂著》、《聊斋俚曲》、《聊斋戏》等。 3、《聊斋》版本:

手稿本:残存4卷237篇。

铸雪斋抄本:实存474篇。

青柯亭本:凡16卷431篇。乾隆31年刊刻。

“三会本”: 张友鹤会校、会注、会评本,共12卷,491篇,中华书局, 1962年,

聊斋志异(全校会注集评),任笃行辑校,齐鲁书 ,2006《聊斋志异》中故事的来源,一部分是前代小说或笔记的改编,一部分采自当时社会传闻或直录友人笔记者,一部分是作者自己虚构的狐鬼花妖故事。

《聊斋志异》中近五百篇的作品大致可以分为三类,一为短篇小说体,主要采用史传文学及唐人传奇的体制,以人物生平遭遇为中心,篇幅较长,有人物性格的刻画和复杂曲折的故事情节;一为散记特写体,不以记人而以记事为主,多描绘一个场面或记述某些事件,情节简单,篇幅适中;一为随笔寓言体,保留魏晋“残丛小语”的形式,多为偶记琐闻,写法也是粗成梗概,篇幅短小。在这三类体裁中,作品数量最多,成就最高的是短篇小说体,书中的一些名篇几乎都是这一体裁,足以代表《聊斋志异》的文学成就,体现了出于六朝志怪和唐人传奇而胜于六朝志怪和唐人传奇的创作特征。 第二节 《聊斋志异》思想内容

蒲松龄从小受的就是封建正统的教育,终身所从事的也是封建正统教育。因此他的主流思想应当是以儒家思想为主的。从他一生的经历与喜好又知,他博学旁收,兼及释道,甚至也有很深的影响。他生活在农村,家庭屡受贫穷与赋税困扰,与农民群众思想息息相通。上举所编通俗读物,嘉惠乡里百姓,其感情倾向十分鲜明。《聊斋志异》题材的来源又多来自于民间,所以,他的作品具有曲折反映老百姓喜怒哀乐的品格。

至于他的志趣爱好、创作经过、内心怀感,《聊斋自志》有自序性质,其文不长,移录以下披萝带荔,三闾氏感而为骚;牛鬼蛇神,长爪郎吟而成癖。自鸣天籁,不择好音,有由然矣。松,落落秋萤之火,魑魅争光;逐逐野马之尘,罔两见笑。才非干宝,雅爱搜神;情类黄州,喜人谈鬼。闻则命笔,遂以成 编。久之,四方同人,又以邮筒相寄,因而物以好聚,所积益夥。甚者:人非化外,事或奇于断发之乡;睫在眼前,怪有过于飞头之国。 遄飞逸兴,狂固难辞;永托旷怀,痴且不讳。展如之人,得毋向我胡卢耶?然五父衢头,或涉滥听;而三生石上,颇悟前因。放纵之言,有未可概以人废者。松悬弧时,先大人梦一病瘠瞿昙,偏袒入室,药膏如钱,圆粘乳际。寤而松生,果符墨志。且也:少羸多病,长命不犹。门庭之凄清,则冷淡如僧;笔墨之耕耘,萧条似钵。每搔头自念:勿亦面壁人果是吾前身耶?盖有漏根因,未结人天之果;而随风荡堕,竟成藩溷之花。 茫茫六道,何可谓无其理哉!独是子夜荧荧,灯昏欲蕊;萧斋瑟瑟,案冷疑冰。集腋为裘,妄续幽冥之录;浮白载笔,仅成孤愤之书。--寄托如此,亦足悲矣! 嗟乎!惊霜寒雀,抱树无温;吊月秋虫,偎阑自热。知我者,其在青林黑塞间乎!

康熙己未(康熙十八年,1679)春日这一篇夫子自道,表明了他写《聊斋》,亦一如屈原、李贺,自出胸臆,有感而发。虽然事不免怪异,也不仅在悦人耳目:在言者,逸兴所托,旷怀所寄;在读者,能感悟果因,存不废之言。蒲松龄对自己身世,尤多感喟。他对自己如许才学,如此勤奋而命舛运蹇,万难理解。只能在命定果报中寻找解答,怀疑自己莫不是病瘦和尚托生?说自己犹如惊霜寒月下的虫雀,谓知己只是青林黑塞中的鬼魂。于是,消愁借于浮白(白酒),抒愤寄予笔墨。所以,蒲松龄写《聊斋》,也有似屈原写《离骚》,司马迁写《史记》。

此自叙既表现了作者审美嗜尚独特、创作态度勤奋,还说明了他写作《聊斋》的本怀初衷:通过叙写鬼怪故事,倾吐自己的胸中块垒。中华书局

出版时间:2005-4-1

中华书局

2006-4-1

东方出版社

2006-5-1

作家出版社

2007-8-1

《聊斋志异》首先能对那个时代那种社会,运用艺术作出本质反映,蒲松龄有着他的敏锐与自觉。易宗夔在《新世说》中说蒲松龄,“目击清初离乱时事,思欲假借狐鬼,纂成一书,以抒孤愤而谂识者。”冯镇峦在《读聊斋杂说》:

此书多叙山左右(山东山西)及淄川县事,纪见闻也;时亦及于他省。时代则详近世,略及明代。先生意在作文,镜花水月,虽不必泥于实事,然时代人物,不尽凿空。 蒲松龄生活的明末清初,正是社会大动荡时期,满与汉的民族矛盾,官与民的阶级矛盾,错综复杂,异常尖锐。蒲松龄在《聊斋志异》里均有所反映。在《鬼隶》、《韩方》、《林氏》用曲折的笔法反映满清贵族军队残杀汉族百姓的事实。

《鬼隶》说“北兵大至,屠济南,扛尸百万”;《韩方》一面说“济郡以北数州县,邪疫大作,比户皆然”;一面又说“皆郡城北兵所杀之鬼”,“目前岳帝举枉死之鬼”;《林氏》则说一林氏女在北兵淫略时自杀尽节。

清初,山东多次发生农民起义,《聊斋志异》中有所反映。

《鬼哭》写顺治初年官兵镇压谢迁农民起义的惨状。“尸填墀,血至充门而流”,“夜抛鬼饭,则见磷火营营,随地皆出”。蒲松龄的“异史氏曰”中说“邪怪之物,惟德可以已之”!

从中可以看出他对农民起义的原由在于剥削、压迫、残虐的认识,以及用仁义、恩德待农民起义的态度。

《公孙九娘》则既将于七农民起义被镇压时“碧血满地、白骨撑天”的惨状作了披露,复对冤屈而死、尸骨不能还乡的无辜者寄予深切的同情。在《张氏妇》一篇里,则径直说出了“凡大兵所至,其害甚于盗贼”。

以上几个例子,蒲松龄只是用一把冷峻的解剖刀,或以一笔带过,或以客观叙述,自己并未予以臧否,而褒贬自在字里行间。 一、?揭露社会黑暗,赞扬被压迫者的反抗

1、 借阴间影射阳世的《席方平》:

席方平到阴间为父伸冤,城隍、郡司、冥王层层贪赃枉法,使其有冤难申,使其深感:“阴曹之暗昧,尤甚于阳间”。虽受尽种种折磨,但他却百折不挠,执著诉讼:

“大冤未伸,寸心不死”

二郎神判词:“金光盖地,因使阎摩殿上,尽是阴霾;铜臭熏天,遂教枉死城中,全无日月。”

幽明世界的丑恶,正是现实中吏治腐败、官场黑暗的生动演绎。 2、 借历史针砭现实的《促织》:

宣德皇帝爱斗促织,成名一家遭遇惨痛。

成名交不上促织被打得脓血淋漓。

成名子弄跑促织投井自杀。

异史氏曰:“天子一跬步,皆关民命”。

成名子魂化促织,却轻捷善斗。

成名将魂化促织层层上交,龙颜大喜。

抚军、县令、里胥备受奖赏。

成名被破格拔为秀才。

结局也颇具讽意。 3、借梦境揭露官吏的《梦狼》:

白翁梦见在衙门里做官的儿子白甲变为吃人老虎。

异史氏曰:“窃叹天下之官虎而吏狼者,比比也。”

反映被压迫者复仇反抗的《向杲》。 二、广泛揭露科举制度的弊端

1、考场黑暗,贿赂公行:如《考弊司》

2、考官昏聩,贤愚不辨:如《司文郎》

3、考试荒唐,黜佳进庸:如《贾奉稚》

4、考生心态,神魂颠倒:如《王子安》

蒲松龄一生受尽科举之苦楚,每言及此,百感交集,辛酸无比。因此《聊斋志异》以描写书生科举失意、嘲讽科场考官、揭露科举弊端的篇章最为明显。《聊斋志异》中对科场考官冷嘲热讽,竭尽余力,嬉笑怒骂,皆成文章。这一类故事,作者主观情绪的宣泄最为强烈。尖锐当然是尖锐的,但难免夸张太过。书中攻击科举制度最深刻之处,在于作者以过来人的身份,揭示了八股取士、功名利禄对士子灵魂的腐蚀,反映考生在精神上遭受巨大折磨和灵魂的被扭曲,入木三分,包含了作者对科举取士制度的反省,也表达了像作者一样文士的愤懑心理。

三、抨击封建礼教和婚姻制度,歌颂纯真爱情

1、深刻的社会内容

喜剧故事《婴宁》,狐母所生、鬼母所养、天真无邪、爱花爱笑的少女婴宁,与痴情种王子服在元宵灯会由相识到相爱,曲折地表现对封建礼教、世俗婚姻的不满。

悲剧故事《晚霞》,阿端堕水进入龙宫与舞女晚霞相爱,因被吴江王、人间王阻挠,晚霞自毁其容。既歌颂坚贞爱情,又讥刺邪恶势力。

2、崭新的爱情观

①鼓吹“真心”“至情”

《阿宝》孙子楚的痴情

《香玉》黄生与牡丹精香玉生死相爱。

异史氏曰:“情之至者,鬼神可通”。

②宣扬“知己之爱”

《连城》连城与乔生结为“知己”,生死相爱。

《瑞云》名妓瑞云与贺生相恋。瑞云绝俗,

不重财势;贺生钟情,忠于“知己” 。

篇中秀才盛赞:“天下唯有真才人为能多情,不以妍媸易念也。” 四、有教育意义的寓言故事

《崂山道士》:一世家子弟学仙得道故事:学任何东西都须持有恒心,而不能浅尝辄止。满足于一孔之见而吹牛皮,必然碰壁。

《画皮》王生被一女鬼迷惑吃尽苦头故事:要透过现象看本质,不要被表象所迷惑。对于恶鬼,不能心慈手软,必须除恶务尽。对坏人慈悲,好人就要遭殃。

第三节 《聊斋志异》的艺术成就一、“用传奇法,而以志怪”

鲁迅说:“《聊斋志异》虽如当时同类之书,不外记神仙狐鬼精魅故事,然描写委屈,叙次井然,用传奇法,而以志怪,变幻之状,如在目前”(《中国小说史略》)

1、《聊斋》对志怪题材的继承和发展

六朝志怪为“发明神道之不诬”,宣扬迷信;《聊斋》虽也写怪异,但为的是反映现实,抒发 “孤愤”。2、《聊斋》对传奇笔法的继承和超越

鲁迅《中国小说史略》:

唐传奇“虽尚不离于搜奇记异,然叙述婉转,文辞华艳,与六朝之粗陈梗概者较,演进之迹甚明,而尤显者乃在是时则始有意为小说。”

传奇笔法:

情节结构从六朝志怪“粗陈梗概”、单调简略发展为故事曲折、首尾完整;

语言文字从六朝志怪的简约古朴、质木乏味发展到文辞华丽、形象生动;

表现手法从六朝志怪单调平板、“如实”记述发展为“尽设幻语”、委婉叙写。 《聊斋》对传奇笔法的超越:

《聊斋》除了对唐代传奇情节曲折、叙写委婉、文辞华丽等特点的继承,又有超越:

一是从故事体到人物体,注重塑造形象;

二是善用环境、心理、等多种手法写人;

三是具有明显的诗化倾向。 二、情节离奇曲折,富于变化。

《聊斋》故事不平铺,有起伏、有变化、有高潮、有余韵,一步一折,变化无穷;情节力避无奇,奇幻多姿,迷离惝恍,奇中有曲,曲中有奇。曲不失自然,奇不离真实。

如《促织》既是现实,也有奇幻。全篇以促织为线索,矛盾的产生、情节的发展、人物感情的变化,都由促织的得与失来决定。

另《王桂庵》《西湖主》《葛巾》《胭脂》等故事,都奇峰叠起,变幻无穷。

聊斋志异鉴赏集 人民文学出版社 ,1983-12-01 ?? 三、善用多种手法塑造个性鲜明的人物。

1、赋予花妖狐魅形象以“物的自然性”和“人的社会性”。

书中鬼狐花妖,狐有狐形,鬼有鬼态,生趣盎然:

如虎精苗生的粗犷(《苗生》)

牡丹精葛巾的芳香(《葛巾》)

蠹鱼精素秋的善读书(《素秋》)

鼠精阿纤的善积粟(《陶纤》)

蜂精绿衣少女的细腰(《绿衣女》) 2、善于通过主要特征和生动细节写人。

如写婴宁,抓住她爱笑、爱花两个特征,反复渲染,其天真无邪性格便跃然纸上。此外象:

小翠的顽皮(《小翠》)

小谢的调皮(《小谢》

青凤的庄重(《青风》)

孙子楚的痴情(《阿宝》)

乔生的真诚(《连城》)

杨万石的懦弱(《马介甫》)

贾儿的机智(《贾儿》) 3、善用环境描写映衬人物。

比如《婴宁》:村外的“丛花杂树”,门箭的丝柳垂荫,墙内的“桃杏、修竹”,门前的夹桃红花,窗下的海棠繁叶,庭中的豆棚瓜架等等。婴宁是狐精所生,鬼母所养,从小远离尘世,没被人间污浊熏染。清雅环境与高洁人物,相得益彰。

三、《聊斋》语言,既具文言文的简练、典雅,又不失小说语言的生动形象。人物语言个性化特征也十分突出。

《聊斋志异》主要写鬼狐怪异的故事,也有一些通篇并不出现鬼狐怪异者,但仍有奇特之事。因此,从性质上看,应属于志怪体,是六朝志怪的继承与发展。而在写法上又明显地摆脱了六朝志怪粗成梗概的写法,而是用了唐宋传奇“叙述宛转,文词华艳”的特点,故鲁迅先生说它:“描写委曲,叙次井然,用传奇法,而以志怪,变幻之状,如在目前。”(《中国小说史略》)。蒲松龄之所以用传奇法来写志怪,是为了寄托他对现实社会的不满。他是假借鬼狐世界,影射人间生活和社会现实。

为了达到讽世的目的,作者采用了唐代传奇那种叙述委曲的文笔。

主要表现在以下两个方面:

一是生活场景和细节描写,一是人物性格刻画和形象塑造。这两个方面是为了加强志怪题材的现实性所必不可少的手段,而这种强烈的现实性正是《聊斋志异》的精髓。

《聊斋志异》的文体特色:亦虚亦实,有长有短。现今对《聊斋志异》的介绍通常是“中国文言小说的高峰”一句笼统的概括性言词,其实从文体的角度说是不尽全面准确的。

鲁迅对《聊斋志异》的文体与叙事有一句精辟的话,叫做“以传奇法,而以志怪”,意思是用唐传奇搜奇记逸曲折腾挪的手法记述狐鬼神怪的故事; 另一层意思,当指《聊斋志异》500篇中的多有短制,有类笔记小说乃至笔记。《聊斋志异》中的每篇的长度都不及唐传奇中《李娃传》、《柳毅传》、《任氏传》、《长恨传》等名篇;而有些则极短,不足百字的不在少数,例《瓜异》除名去标点仅26字。若用现在的文体概念给《聊斋志异》分类的话,有些不能归入小说的,只能算作笔记。这些笔记中,尚可分两类,一种若“异闻笔记”,如《快刀》、《梦别》、《夏雪》等。这种异闻,已经走样,乃至涉幻,也没有小说艺术的本质特征--人物形象;而另一种则是“奇事纪实”,如《瓜异》、《李司鉴》、《地震》等,事虽奇异,却是纪实。“异闻笔记”与“奇事纪实”有相当数量,不下一半。这三类与文学史上的同类相比较,均属优秀。诚然,在传统的文体分类中,均放入稗海说部,而今天叙述时,应当指出并予厘清。而文学史上加以论说的,则是现代文体意义的小说,也是《聊斋志异》中最出色的。 《聊斋志异》的结构特色:人以统事,单线结事。从《聊斋志异》的篇名即可看出端倪,或直接是人名,如《连城》、《青凤》、《席方平》、《胭脂》;或者是一望也知是叙人的,《贾儿》、《董生》、《某公》、《金陵女子》。如此篇名,约有六、七成。这本身就说明了《聊斋志异》的叙事模式受史传文学与唐宋以来的传奇小说极大的影响,是传记文言小说。开头即出主人公姓名、籍贯,乃至性格。如《连城》:“乔生,晋宁人,少负才名。”《董生》:“董生,字遐思,青州之西鄙人。”接着便以小说的主人公为中心,围绕单一线索,直接进入情节,不作旁支别出,作品通常是一气贯通,有时由于情节复杂,使单线直叙有困难,则用“初”、“先是”作为补叙,以交代明确。简捷、明晰、完整是显著的结构特色。在重要作品,或者自己深有感慨的篇什,则在文后有“异史氏曰”,或表示写作用意,或表示作者的感喟。这是由《史记》的“太史公曰”一路继承下来的,能帮助读者的认识理解,而不以为是赘疣。 《聊斋志异》的情节特色:简而多曲,变而近理。

简捷是《聊斋》进入叙事的重大特色,从不盘马弯弓,远套绕接,于是小说不枝不蔓,干净短小。“简”不等于“直”,不等于“平”;而是简而多曲,简中有变,变而近理;于是小说精悍、精彩,引人入胜。《胭脂》一篇,故事的叙述才二千多字,却是一波三折,曲径通幽。故事说胭脂与闺友王妇偶遇秀才鄂生,胭脂意似有动,王妇笑谓愿作媒人。王夫外出,昔日情人宿介来会,因述胭脂暗恋鄂生事作笑谈。宿介遂仿冒鄂生,私会胭脂。胭脂以未有明媒为拒,宿介强索绣履为信,再返王所,不慎绣履失落。同里无赖毛大尝挑王妇遭拒,今侦宿至,拟捉奸以胁迫。巧拾绣履,复窃听得宿介述得履、失履、寻履始末。隔日,毛大执履求会胭脂,误入胭脂父亲房间,争斗时杀死胭脂父亲,遗下绣履。邑宰定鄂生为凶手,太守定宿介为凶手,学使方得真凶毛大。作为折狱故事,是案中套案,冤中有冤,真凶难辨。叙述时,步步设幻;解套时,丝丝入扣。就是最后指认凶手,又是奇峰突起,让几个嫌疑犯光背进入密不透光的暗室,说由“神书其背”。初看颇涉虚幻,细思则尽在情理之中,符合心理学原理,犹符合毛大这种文化背景者的心理。

再如《青凤》一篇,写耿生夜遇并属意于狐女青凤,已为一奇;次夜复往,辄遭鬼吓,耿生扮鬼对视,是为二奇;三夜,耿生再往,青凤来作告别之会,--从此“不复声息矣”,似乎故事完结。第二年耿生清明上墓,忽见猎犬逐狐,救下小狐,“闭门、置床,则青凤也。”如此相遇,可谓奇绝。《促织》一篇,围绕着邑宰征促织、成名觅促织、成名得促织、成子死促织、成子化促织,成名幸促织,把成名患于促织、幸于促织的命运过程表现的淋漓尽致,可以说是步步曲折,处处设幻,又事事在理。 《聊斋志异》的环境特色:亦真亦幻,表幻里真。环境是小说的重要因素之一,《聊斋志异》创设的环境又是最有别于其他小说的特征之一。那就是天上泉下、异域他邦、梦乡仙境、狐鬼世界、精魅天地。蒲松龄自己也说是“断发之乡,飞头之国”。但是这一切,仅是故事的载体。虽在“写狐写鬼”,却是“刺贪刺虐”。“狐鬼”是幻境,“贪虐”是真情。 《席方平》中叙述的是冥界的吏治诉讼,贿赂公行、刑罚滥施、软骗硬压、贪赃枉法,比人间的更真实,更典型,也就更具普遍性,更具积极意义。所以,表象是虚幻的,事理是真实的。别篇之中的狐世界、鬼世界、仙世界、梦世界均是如此。可贵的是,《聊斋》的典型环境,真化幻、幻化真,真幻莫辨,所以如此,正在于虽是幻境,却源于生活而高于生活。这正是蒲松龄的成功之处,亦是后人模仿只能形相若而神不似的原由。 《聊斋志异》的人物特色:丰采各具,群像环列。《聊斋》是短篇小说的集子,每篇总有给人留下印象的人物,连缀起来,就是一个人物长廊。这些人物属于不同的阶层,都带有广泛的典型性。同是青年女子,青凤是谨慎而缠绵(《青凤》),婴宁是清纯而烂漫(《婴宁》),小谢是顽皮有憨态(《小谢》),连锁是瘦怯而忧郁(《连锁》);同是书呆子,郎玉柱迂腐中有坦诚(《书痴》),孙子楚执着中含痴迷;同是受迫害的百姓,成名是逆来忍受,席方平是百折不回。有的甚至在一篇容量不大的篇幅里,能塑造几个叫人忘记不得的形象。《青凤》一篇中除了青凤外,那个耿生的狂狷亦极有个性;《莲香》一篇狐女莲香与女鬼李氏可谓花若并蒂。 蒲松龄塑造人物的方法也是值得人们认真总结的,因为篇幅比较短小,很难用大容量作品常用的铺垫烘托、反复皴染、人物比照、内心展示等手法。“短制”的容量限定他要惜墨如金,因此迫使他必须抓住特点,使每一人物的一举一动、一颦一笑、一言一语都成为塑造其形象的宝贵材料。例如,孙子楚的性格定位为“性迂讷”人谓“孙痴”,则孙子楚之一举一动、一言一语无往而不“迂讷”,无往而不“痴”。见有歌妓,则遥望却走;歌妓狎逼之,脸红汗滴。阿宝说“去其枝指”则许嫁。这显然是玩笑话,只有“迂讷”、“痴”的人才信而自去枝指。清明出游,冀有一会。阿宝果在,轻薄少年是环如墙堵,他独嘿然遥望;众人他适,他则痴立故所。甚至化为鹦鹉,也一派迂讷相。婴宁、小谢、成名等个性鲜明而形象莫不用如此方法。 《聊斋志异》的语言特色:简练雅洁,灵活多样。作为文言体的小说《聊斋》,比唐宋时期的古文辞平易一些,句子较短,务求达意,极少堆砌修饰。根据行文需要,却又有灵活的变化。例人物的地位身份不同,他们的对话也有雅、俗,庄、谐的区别。文中书启、判状,则用骈偶,“异史氏曰”的文言则十分纯正,显得庄重典雅。总之,《聊斋》的语言得体、形象而富于表现力。《聊斋志异》的影响

《聊斋志异》在乾隆年间刊印以后,即风行天下。模拟的作品纷纷出现,沈起凤的《谐铎》、和邦额的《夜谈随录》、长白浩歌子的《萤窗异草》、袁枚的《子不语》等。沈起凤是戏剧作家,有很深的文字功底与艺术创作的经验,又长期生活在社会底层,冷眼旁观,披露颇为深刻。涉及科场黑幕、官场腐败、为富不仁等。行文畅达、寓意明快、辞藻富赡,在《聊斋志异》的仿作中是较好的一部。《夜谈随录》是重在传人的集子,有较多平民的人物形象,写得姣好动人。多爱情故事,以悲剧结局为多。此书对当时社会的邪恶势力也有大胆抨击。钱钟书在《管锥编增订》中说,“此书摹拟《聊斋》处,笔致每不失唐临晋帖。”可见学得极像。《萤窗异草》又名《续聊斋志异》,亦谓满族著名作家庆兰撰。此书的叙事方式有突破传统处,不惟单线顺叙的结构方式,也有倒装包孕等方式,值得注意。《子不语》是袁枚创作时的初名,起自《论语》“子不语怪力乱神”,后见元代笔记中亦由此书名,乃从《逍遥游》“齐谐者,志怪者也”而改成《新齐谐》。此书在思想内容上能借神怪故事抨击官场吏治,嘲讽程朱理学、揶揄僧道术士。作者不赞成《聊斋》细腻委婉的传奇手法,主张直捷古朴的笔记体。故简练有余,富赡不足。《阅微草堂笔记》是乾隆时一代文宗纪晓岚所作,他有意与《聊斋志异》抗衡而作。纪晓岚的小说主张与蒲松龄的小说创作的实践有相当的距离。他批评《聊斋志异》的“一书而兼二体”,就是批评为人们称道的传奇手法。即不赞成“细微曲折、绘事如生”(《姑妄听之》盛时彦跋引纪晓岚语)“不摹写才子佳人”,“不绘画横陈”(《滦阳续录跋》)总之,人们所称道《聊斋志异》的,正是他所抛弃的。所以,他的《阅微草堂笔记》只能向传统的笔记杂录靠拢。纪晓岚是学问大家,阅历丰富,才气横溢,就笔记杂录看《阅微草堂笔记》自然不失为一部值得称道的著作。但是,我们从文学发展的的规律,从小说艺术发展的方向看,是远不足与《聊斋志异》抗衡的。 《聊斋志异》最大的影响是深入到老百姓中间去,几乎是家喻户晓,妇孺皆知。从清代起,《聊斋》故事就开始改编成戏曲,仅川剧,就有聊斋戏六十余出。而山东的地方戏,更是把《聊斋》作为题材的来源。

《聊斋志异》在中国文学史上的地位是崇高的,影响是深远的。在国外的流传也是很早很广的。早在乾隆四十九年(1784),就已经传到日本。现在已有二十多种语种的译本。《聊斋志异》属于中国,也属于世界。

第二节 《聊斋志异》的思想内容

第三节 《聊斋志异》的叙事模式与艺术特色

第四节《聊斋志异》的影响教学要点:

(1)了解中国文言小说的源头、成型、发展的两座高峰;

(2)了解《聊斋志异》的丰富的题材类别与思想内容;

(3)充分认识《聊斋志异》的艺术成就。

文言文小说的发展1.酝酿期:先秦两汉时期 →

2.雏形期:魏晋南北朝时期 →

3.成熟期:唐代 “唐传奇” ,这也是文言文小说创作的第一个黄金期。 →

4. 伏休期:宋、元、明时期 这一时期的文言文小说数量巨大但质量不高,代表作品有宋代的《太平广记》、明代的《剪灯新话》等。→

5.再盛期;清代 蒲松龄的《聊斋志异》为代表,著名的作品还有纪昀的《阅微草堂笔记》等,形成文言文小说创作的第二个黄金期。宋、元、明时期 文言文小说

《太平广记》李昉﹑扈蒙等12人奉宋太宗之命编纂,全书500卷﹐目录10卷﹐是取材于汉代至宋初的野史小说及释藏﹑道经等和以小说家为主的杂著。全书按题材分为92类﹐又分150馀细目。神怪故事所占比重最大﹐如神仙55卷﹐女仙15卷﹐报应33卷﹐神25卷﹐鬼40卷﹐可见其取材重点所在。此书基本上是一部按类编纂的古代小说总集。

浦江清先生曾说:“九七八年《太平广记》的结集,可以作为小说史上的分水岭。”

《宋代文言小说研究 》赵章超 ,重庆出版社 2005年版宋代文言文小说

宋初的志怪,有徐铉的《稽神录》、其婿吴淑(947—1002)的《江淮异人录》等,传奇则有乐史(930—1007)的《绿珠传》、《杨太真外传》等。北宋的志怪有张君房《乘异记》、张师正《括异志》、聂田《祖异志》、秦再思《洛中纪异》、毕仲询《幕府燕闲录》等,大抵仍循着徐铉、吴淑的路子。

传奇,如收入刘斧(生活于宋仁宗、神宗、哲宗三朝 )《青琐高议 》的张实传奇《流红记》;有如作者无考 的《大业拾遗记》、《隋炀帝海山记》、《炀帝开河记》、《隋炀帝迷楼记》。均写隋炀帝故事, 南宋和元代的文言小说

南宋的志怪小说有郭彖《睽车志》、洪迈《夷坚志》、沈某的《鬼董》等。《睽车志》多谈报应,文字亦芜杂。《夷坚志》则使宋代志怪的面貌有了较重大的变化。

洪迈(1123—1202)《夷坚志》卷帙浩繁,计初志二百卷,支志、三志各一百卷,四志二十卷,凡四百二十卷,每志又各以天干分为十编(甲至癸),唯四志只有甲、乙二编。今仅存一百八十卷及后人辑集的《夷坚志补》三十五卷、《再补》一卷。 《夷坚志》较之以前的志怪具有如下特点:

一、篇幅加长,情节也较前复杂。如《夷坚志补》卷八《王朝议》、卷十一《满少卿》,皆在九百字左右,字数已远远超过《离魂记》等短篇传奇。《王朝议》写沈将仕被骗的过程,委曲周至;《满少卿》写满少卿与焦氏女由合至离及少卿最终被杀,亦曲折有致。二、题材扩大。这表现在两个方面。一方面,以前的志怪小说都具有非人间的力量所能产生的事物或行为,但《夷坚志》中却引入了一些纯粹人间的故事。如《夷坚志补》卷八《李将仕》、《临安武将》、《吴约知县》分别写三个利用女色诈财的骗局,就都毫无神怪色彩。

另一方面,在《夷坚志》中出现了若干市井民众的生活。如《夷坚志补》卷七《丰乐楼》中的沈一、卷十一《满少卿》中的焦氏父女等等,其身份就均为市井民众。而且,他们的言行和思想感情,也在不同程度上显示出市井民众的特色。

沈一看到其酒客中有几人情况特殊,以为是五通神,便向他们跪拜,“乞小富贵”;他们送了他一袋器皿,他摸知为银酒器,担心背回家去时酒器相互碰撞发声,路上有人盘问,就赶快用槌击脚踩,将它们全都弄扁,连口袋都来不及打开;回家后向妻子“连声夸语”:“速寻等秤来,吾获横财矣。”诸如此类的表现就颇切合市井民众的身份。 三、描写较前详细,且引入若干口语。这在以前的志怪小说中也是难以看到的。

如《吴约知县》写吴约欲与一妇人私通,入其内室,恰值其丈夫回来,妇人教他伏于床下,其夫“索汤濯足,置盆于(床)前,且洗且浇,须臾间水流满地。吴衣裳济楚,虑为所污,数展转移避,窸窣有声”,终于被其夫发现。这过程就写得颇细。

后者如《夷坚》支戊卷五《刘元八郎》中的“世上却有如此好人,真是可重”、“两三日服事你,如何略不陈谢?且与我十万贯”、“我自无饭吃,那得闲钱”之类,都是突出的例子。当然,这些在《夷坚志》中也只是局部的现象,但较之以前的志怪小说显然是一种进步。 四、注重趣味性。《夷坚志》中的有些作品固然勉强可说其意存惩劝或发抒自己的感慨,但有的却看不出有什么政治、伦理目的。

如《夷坚》甲志卷四《吴小员外》、支甲卷六《西湖女子》和丁志卷十五的《张客奇遇》,都写及人鬼相恋。

第一篇中与鬼相恋者差点被祟而死,把鬼铲除后始得康复;第二篇中的女鬼相当可爱,其鬼气虽对恋人的身体有损,但她教他服药后就康复了;第三篇中与鬼相恋的张客则毫未受害。所以,作者写这一切,既不是主张人鬼相恋,更不是反对人鬼相恋,而只是为了好玩,他并不希望从中总结出什么教训——也没有教训可以总结。——这并不意味着书中各篇皆无寓意,只是有不少作品确仅从趣味性出发。

南宋的传奇散见于《云斋广录》、《摭青杂说》、罗烨《醉翁谈录》及《说郛》等书。但《醉录谈录》中的有些传奇,可能已是元代的作品了。

元代出现了文言小说的杰作《娇红记》

作者署名不可据。明初李昌祺撰《剪灯余话》所收传奇《贾云华还魂记》写元末至正年间事,其男主人公房中已藏有《娇红记》,并出现了《娇红记》男、女主人公的姓名。

可知,它在元末当已流行。

书生申纯至其舅父王通判处作客,见其表妹娇娘美艳非常,心生爱慕,而娇娘对他也很倾心。相处日久,彼此互诉情愫,终至私通。申生回家,由其父亲出面,请媒人至王家求亲。王通判以法令禁止表兄妹结婚为理由,坚决不许;其实,当时这法令形同虚设。这使申纯与娇娘都很痛苦,申生借故再至舅父处作客,与娇娘愈益缱绻。其后申纯考取进士,王通判也同意二人结合,但帅府的公子得知娇娘美丽,前来求亲,王通判又把娇娘许给了他。两人知事已无望,娇娘遂绝食,不久死去;申生亦自缢而亡。

在我国小说史上,《娇红记》是一部很值得重视的作品。它的出现,标志着我国小说创作的新的进展。 首先,《娇红记》不仅歌颂了青年男女的坚贞的爱情,而且写出了这种爱情的被扼杀。

其次,《娇红记》在描写人物的思想感情方面,不但比它以前的任何小说都要深切、细腻。

《娇红记》所写的事件虽较单纯,但由于描写的深细,全书竟达五万余字,而且除个别地方(如申纯遇鬼的一段)外,并无支蔓之病,这在我国小说史上也是空前的。 明代前期的文言短篇小说在明代前期文学全面衰退的情况下,文言短篇小说方面则有些作品仍能承继元末文学的精神,并且有若干新的发展,成为中国小说史上值得注意的环节。最具有代表性的,是瞿佑的《剪灯新话》,另有李昌祺的《剪灯余话》等。

宋元文言小说的新发展,有两点最为突出: 一是出现了部分反映市井民众生活和他们的思想感情的作品,一是在描写爱情故事时,往往更为重视双方的感情真挚与否,而忽视传统礼教规定。这两个特点在《剪灯新话》中表现得更为鲜明,有几篇小说则是两者的结合。

在文言小说中,爱情故事历来是最重要的一个分支。以前的这类小说主要以士人为中心,女性一方有些出身于与之相似的家庭,而更多的是妓女、婢女一类人物,她们都是围绕着士人的生活而存在的。《剪灯新话》中写市民阶层青年男女的爱情的作品与上述一类作品相比,不仅在题材上是一种扩大,所表现的生活情调也更带有世俗化的色彩。 在文体方面,《剪灯新话》一个显著的特点是议论的减少,在正文二十篇中,带有议论的仅有两篇。

在语言风格方面,《剪灯新话》仍存在好用骈俪、多引诗词的缺陷,但它的叙述已经完全是浅近的文言,极少看到史传式的精炼与浓缩。这些特点,对于文言小说摆脱史传的影响而更具小说的特征,都具有不可忽视的意义。 《剪灯余话》为李昌祺仿《剪灯新话》之作,有永乐十八年自序。据此序,原本与《新话》相同,为四卷二十篇,附录一篇,今传本为五卷二十二篇。其内容与一般特点亦与《新话》相似。 《剪灯新话》和《余话》作为元末文学的遗响在明前期的文学中具有独特的面目,但在当时缺乏与之相呼应的创作,它们的影响要到明中后期才得到发挥。两书中有不少故事,被明后期的白话小说和戏剧所吸收。?明后期的文言短篇小说 在明后期的文言小说中,出现了一些相当优秀的作品,宋懋澄(1570—1622)《九籥集》中所收的《负情侬传》和《九籥别集》中所收的《珠衫》是典型的代表。 《负情侬传》写浙东李生恋京师名妓杜十娘,后资财穷匮,为鸨母所逐。十娘以为李生真情可托,共同筹资令其代为赎身,两人乘舟南归。途中遇一新安盐商,因慕十娘姿色,欲以千金易之。李生恐穷乏携妓而归,不能见容于父,意有所动。十娘探知其意,伪允之,明日过舟,当众取妆台中所暗藏无数珍异宝物抛入江中,怒斥盐商与李生,投江而死。后来冯梦龙将此改编为《杜十娘怒沉百宝箱》,收入《警世通言》,在情节和人物性格方面几乎未作任何改动。 《珠衫》描写了一个商人家庭的婚姻波折。故事写楚中某商人有妻甚美,楚人行商久不归,其妻被一新安商客设计诱骗,转而相爱不舍。楚人知情后,遣妇归母家,而隐其事。妇后嫁某官为妾,楚人以其房中十六箱金帛宝珠封付之。继而楚人在粤中误伤人命,审理官员即其前妻之夫。妇人托言楚人为其舅家之子,乞救之。事毕两人相见,“男女合抱,痛哭逾情”。官问得其详,仍令妇归其前夫。这一故事被冯梦龙改写为《蒋兴哥重会珍珠衫》,即《喻世明言》的第一篇。 《杜十娘怒沉百宝箱》和《蒋兴哥重会珍珠衫》,乃是“三言”中最为脍炙人口的篇章,而《负情侬传》和《珠衫》为之奠定了重要的基础,由此我们也可以看出明后期文言小说的发展及其艺术价值。 在明后期文言小说中,冯梦龙编纂的《情史类略》(或简称《情史》)也值得注意。此书分类编排,大量汇录历代有关“情”的历史故事、笔记及传奇小说(间有删改),同时也有其本人的作品。此书编纂年代不详,但比较《情史》和“三言”中均有的故事,可以断定此书编纂在先。 明中期以来,与通俗小说中神魔小说的流行相应,文言小说中也多记鬼怪灵异故事。此风至晚明愈盛。如朱孟震所著《河上楮谈》、《汾上续谈》、《浣水续谈》、《游宦余谈》,记载了作者游历各地时所听说的种种奇异传闻,那种好奇的个性,颇有点和蒲松龄相似。《汾上续谈》中《褫亭虎》一则,述书生崔奇古夜宿土地祠,有虎入食酒肉,“醉脱其皮,枕而卧,嫣然美女子也”。崔匿梁上,伺其睡熟,投虎皮于井。虎不能变回原形,遂与崔结成夫妇,生一子一女。后此虎妇人取得皮化虎而去,崔携子女追寻至虎谷口,见群虎相聚。“生且惧且怒,挈子女投之,虎复为女形,携子女与生为夫妇如昔”。这种富于人情味的怪异故事,也颇有《聊斋志异》的风味。另外像“碧山卧樵”所纂《幽怪诗谭》,也汇集了不少花精树妖的故事。至于在一般笔记类著作中夹有这种成分的,更是不胜枚举。

总之,《聊斋志异》正是晚明至清初这一风气中的产物,而不是什么突然出现的东西。

传奇小说史

?薛洪勣?

?浙江古籍出版社

1998年1月 石麟

中州古籍出版社

2005-11-1

传奇小说是从先秦两汉史传文学蘖变而来,由“杂传”和“志怪”相结合而产生的一种极具文学性的文言小说形式。作为一篇传奇小说作品,它必须尽量多地具备下列条件:其一,作者是自觉的而非无意的;其二,内容是完整的而非片段的;其三,结构是曲折的而非平直的;其四,人物是鲜活的而非干瘪的;其五,语言是清丽的而非朴拙的;其六,细节是虚构的而非真实的;其七,篇幅是宏大的而非短小的。越是充分具备上述条件者,越可被视为标准的传奇小说作品。当然,如果具备上述条件的一多半的作品,也可基本上算作传奇小说。本书所谓传奇小说,即以此数条为衡量标准。

李军钧

华中科技大学出版社

2007-1-1

书以历史发展为线索,梳理了“传奇小说文体渊源”、“唐五代传奇小说文体”、“宋代传奇小说文体”和“元明清传奇小说文体”的发展演变轨迹,并以唐宋传奇小说为中心,揭示了传奇小说文体的基本格局和发展态势。

陈国军

天津古籍出版社

2006-1-1 《聊斋志异》姑妄言之姑听之,

豆棚瓜架雨如丝。

料应厌作人间语,

爱听秋坟鬼唱时。

渔洋老人题聊斋书屋 第一节 蒲松龄生平和创作

蒲松龄(1640~1715),字留仙,又字剑臣,自号柳泉居士。明崇祯十三年(1640),出生于山东省淄川县(今淄博市淄川区)蒲家庄。蒲松龄的家族,在当地也是书香门第,明代万历年间,淄川全县八个廪膳生,蒲家即占六个,成一时佳话。曾祖是秀才,叔祖玉田公是进士,更是每为蒲氏家族称道。父亲蒲槃,自幼曾攻举子业,乡里颇称博学洽闻,然科场失意,加上家境困难,遂无意仕进,转而经商。积二十馀年,家资颇饶。时值明清易代之际,战乱频仍,家道随即衰落。蒲松龄兄弟四人,排行第三,最是聪敏勤奋,父亲寄予厚望。十一岁随父读书,十九岁第一次应童子试,便以县、府、院三试第一进学。主持院试的是当时著名诗人施闰章,他十分欣赏蒲松龄的才学,有“观书如月,运笔如风,(观之)有掉臂游行之乐”的批语。蒲松龄当时年未若冠,自是春风得意。 然而,在以后的科举考试中,却屡困场屋,四十四岁时,才补一个廪膳生。等到他援例而成岁贡生,已经是年逾七十的老人了。又五年,蒲松龄在一生的坎坷中与世长辞,是年为清康熙五十四年(1715)。

蒲松龄十八岁时,与刘氏结婚。七、八年后,与兄弟分家,只得薄地二十亩,宅外场屋(供收种贮存农具粮草的简易房屋)三间。蒲松龄虽然锐意功名,然而生齿日繁,时遭灾欠,生计颇难维持,于是只好或坐馆缙绅之家,或应幕官府帮办,以贴补家用。 《学究自嘲》

墨染一身黑,风吹胡子黄。

但有一线路,不做孩子王。

《闹馆》

万般惟有读书好,教书先生不值钱!

《绰然堂会食赋》

“脱一瞬兮他顾,旋回首兮净光”

陆游《秋日郊居》

儿童冬学闹比邻,据案愚儒却自珍。

授罢村书闭门睡,终年不著面看人。

蒲松龄三十一岁时,曾应同乡江苏宝应县令孙蕙之邀,南游作了一年幕僚。这是他一生唯一的外出远游,对他后来一生,应当是有所影响的。他原与孙蕙年相若、道相似,尚属相得。但一为府中之主,一为幕中之僚,地位悬殊,蒲松龄似还不能适应官场陋习;加上离家过远,遂一年而返。

期间接到家书而写的《感愤》一诗,颇能反映出他当时心态:

漫向风尘试壮游,天涯浪迹一孤舟。

新闻总入狐鬼史,斗酒难销磊块愁。

尚有孙阳怜瘦骨,欲从玄石葬荒丘。

北邙芳草年年绿,碧血青磷恨不休。 此后,蒲松龄转辗坐馆,基本过着边教书、边应试、边创作的清苦生涯。用他儿子蒲箬《祭父文》中的话说,“五十年以舌耕度日”。蒲松龄所坐馆的东家,有两家对其一生有重要影响。一是在三十四岁时(康熙十二年),蒲松龄去淄川城北二十余里的王樛家,王樛官至通政使司右通政,王樛嗣子王敷政袭父职授通议大夫,升至内阁侍读学士。蒲松龄执教王家,与王家子弟结下友谊,犹与王敷政弟王观正最为知己。 二是在四十岁时(康熙十八年),到淄川县城西六十里处的毕际有家。毕家是淄川的名门望族。毕际有父执八人中“二登甲,一登科,一明经,一食饩,余青衿”,毕际有父毕自严即明万历进士,官至户部尚书。毕际有本人以拔贡入监,考授山西稷山知县,升南通州知州。蒲松龄在毕家坐馆两代,计三十年!

毕际有自命风雅,“志欲读尽世间书”、“书如欲买不论金”。他十分赏识蒲松龄的文采,将自己文稿交由蒲松龄批点品鉴,所有贺吊函扎,均出蒲松龄之手,蒲松龄几成毕家的家庭成员。毕际有既死,蒲松龄遂为毕子毕盛钜的馆东。这时,蒲松龄执教的是毕盛钜的八个儿子。他的诗集里有这样的诗句,“高馆时逢卯酒醉,错将弟子作儿孙”,“他日移家冠盖里,拟将残息傍门人”。蒲松龄在毕家受到尊重、欢迎,以及与东家全家融洽相处的情形自可不言而喻的了。毕家家资丰饶,藏书繁富。每逢岁考、科考、及秋闱,毕家即与资助;他读书创作、整理修订,毕家的藏书,自然是尽其翻阅参订。蒲松龄的《聊斋志异》相当一部分是在毕家最终修订完成的。 由于毕家显赫的地位以及蒲松龄的才学及其被毕家的尊重,蒲松龄也因此而扩大他的交游。他结识有王士禛、高珩、朱湘等,甚至做过山东按察使喻成龙的座上客。王士禛官至刑部尚书,创神韵一派,为一代文宗。王士禛是毕际有的内侄,蒲松龄因与王士禛有订交之缘。

蒲王结识之第二年,王士禛有《戏书蒲生<聊斋志异>卷后》七绝一首:

姑妄言之姑听之,豆棚瓜架雨如丝。

料应厌作人间语,爱听秋坟鬼唱时。

王士禛似乎十分了解蒲松龄的孤愤之意,用了“料应厌作人间语”一语。蒲松龄接到王士禛题诗,十分感慨,多次题诗,其中唱和之诗是:

《志异》书成共笑之,布袍箫索鬓如丝。

十年颇得黄州意,冷雨寒灯夜话时。

然而,与王士禛的结识并未改变蒲松龄的命运,蒲松龄命中注定着他将“布袍箫索”一世,“冷雨寒灯”长夜的!蒲松龄的这种身世地位,使他一直徘徊于两种社会之间:

一方面,他虽非农家子,但身居农村,家境贫寒,一度曾是穷困大众中的一员,经受过生活的困苦和科举失意的折磨,也受过催租吏的逼迫、恫吓;

另一方面,他长期与科举中人交往,特别是在官宦人家坐馆,经常接触到当时的缙绅名流、地方官员,以能文赢得他们的青睐,待之以礼。

这种身世地位便规定了蒲松龄一生的文学生涯,也是摇摆于文士的雅文学与民众的俗文学之间。

蒲松龄科场蹭蹬使他体验了科举弊端,在《聊斋》中写出生动的应试士子形象。

30多年农村教书生涯,使其有研习学问、搜集民间传说、写作聊斋故事的机会。

一年幕僚生活使他在南方开阔眼界,有机会接触社会各层,为塑造官僚豪绅和女性形象打下重要基础。

他生长于农村,幼年受到民间文学的熏陶,会唱俗曲,还会自撰新词,著有通俗俚曲十四种和一些俚俗普及读物。

蒲松龄自谓“喜人谈鬼”、“雅爱搜神”,从青年时起便热衷于记述奇闻异事、狐鬼故事,开始了《聊斋志异》的写作。

康熙三年(1664),蒲松龄才二十五岁,他的好友张笃庆《和留仙诗》有云:“司空博物本风流,涪水神刀不可求。”魏晋时期的记有神怪故事的《博物志》的作者张华官至司空,故这里将蒲松龄与张华相比,表明其时已经开始了小说的创作。

在三十一岁的康熙九年,他在赴孙蕙的幕府途中,有诗“途中寂寞姑言鬼,舟上招摇意欲仙”, 又如上引“新闻总入狐鬼史”等,说明他时时处处在作搜集、讲述、准备而创作。这自然为孙蕙所尽知。 蒲松龄三十三岁时乡试落榜,孙蕙写信作如此劝谏:“兄台绝顶聪明,稍一敛才攻苦,自是第一流人物,不知肯以鄙言作瑱(善玉,此喻善言)也否?”显然,孙蕙以为蒲松龄科场失意,乃心有旁骛,其实即指小说创作分散了科举考试的精力。而且,蒲松龄将早年编什结集成册,定名《聊斋志异》,并写下《聊斋自志》,是在他四十岁的康熙十八年。这些都表明蒲松龄创作《聊斋志异》是很早的。 当然,从今见的集子里发现很多是康熙十八年即坐馆毕家以后以后创作的。

这说明了两点,一是蒲松龄的《聊斋志异》的创作几乎是始终其一生的;二是蒲松龄的小说创作应当是影响他的科举仕途的。假如他果真听从张笃庆、孙蕙等的劝说,“敛才”而专攻科举,凭其才学当不是一件难事,对他说或许是一件幸事;但那将失去今存面貌的《聊斋志异》这部煌煌巨著,对中国人民说来,对文学史说来,将是最大的不幸! 蒲松龄听故事2、蒲松龄创作 :

?据同邑文人张元(清雍正三年)所撰《柳泉蒲先生墓表》载,聊斋著作有:《文集》四卷,《诗集》六卷,《志异》八卷;还有碑阴所附:“杂著”五册(《省身 语录》、《怀刑录》、《历字文》、《日用俗字》、《农桑经》各一册),“戏”三出(《考词九转货郎儿》、《钟妹庆寿》、《闹馆》),“通俗俚曲”十四种 (《墙头记》、《姑妇曲》、《慈悲曲》、《翻魔殃》、《寒森曲》、《琴瑟乐》、《蓬莱宴》、《俊夜叉》、《穷汉词》、《丑俊巴》《快曲》各一册,《禳妒 咒》、《富贵神仙曲》后变《磨难曲》、《增补<幸云曲>》各二册)。另外还有墓碑未载的部分编选与辑录作品等。由于古人习惯于在自己的诗文等作品前冠以室名,因而蒲松龄的著作分别称为:《聊斋志异》、《聊斋诗集》、《聊斋文集》、《聊斋杂著》、《聊斋俚曲》、《聊斋戏》等。 3、《聊斋》版本:

手稿本:残存4卷237篇。

铸雪斋抄本:实存474篇。

青柯亭本:凡16卷431篇。乾隆31年刊刻。

“三会本”: 张友鹤会校、会注、会评本,共12卷,491篇,中华书局, 1962年,

聊斋志异(全校会注集评),任笃行辑校,齐鲁书 ,2006《聊斋志异》中故事的来源,一部分是前代小说或笔记的改编,一部分采自当时社会传闻或直录友人笔记者,一部分是作者自己虚构的狐鬼花妖故事。

《聊斋志异》中近五百篇的作品大致可以分为三类,一为短篇小说体,主要采用史传文学及唐人传奇的体制,以人物生平遭遇为中心,篇幅较长,有人物性格的刻画和复杂曲折的故事情节;一为散记特写体,不以记人而以记事为主,多描绘一个场面或记述某些事件,情节简单,篇幅适中;一为随笔寓言体,保留魏晋“残丛小语”的形式,多为偶记琐闻,写法也是粗成梗概,篇幅短小。在这三类体裁中,作品数量最多,成就最高的是短篇小说体,书中的一些名篇几乎都是这一体裁,足以代表《聊斋志异》的文学成就,体现了出于六朝志怪和唐人传奇而胜于六朝志怪和唐人传奇的创作特征。 第二节 《聊斋志异》思想内容

蒲松龄从小受的就是封建正统的教育,终身所从事的也是封建正统教育。因此他的主流思想应当是以儒家思想为主的。从他一生的经历与喜好又知,他博学旁收,兼及释道,甚至也有很深的影响。他生活在农村,家庭屡受贫穷与赋税困扰,与农民群众思想息息相通。上举所编通俗读物,嘉惠乡里百姓,其感情倾向十分鲜明。《聊斋志异》题材的来源又多来自于民间,所以,他的作品具有曲折反映老百姓喜怒哀乐的品格。

至于他的志趣爱好、创作经过、内心怀感,《聊斋自志》有自序性质,其文不长,移录以下披萝带荔,三闾氏感而为骚;牛鬼蛇神,长爪郎吟而成癖。自鸣天籁,不择好音,有由然矣。松,落落秋萤之火,魑魅争光;逐逐野马之尘,罔两见笑。才非干宝,雅爱搜神;情类黄州,喜人谈鬼。闻则命笔,遂以成 编。久之,四方同人,又以邮筒相寄,因而物以好聚,所积益夥。甚者:人非化外,事或奇于断发之乡;睫在眼前,怪有过于飞头之国。 遄飞逸兴,狂固难辞;永托旷怀,痴且不讳。展如之人,得毋向我胡卢耶?然五父衢头,或涉滥听;而三生石上,颇悟前因。放纵之言,有未可概以人废者。松悬弧时,先大人梦一病瘠瞿昙,偏袒入室,药膏如钱,圆粘乳际。寤而松生,果符墨志。且也:少羸多病,长命不犹。门庭之凄清,则冷淡如僧;笔墨之耕耘,萧条似钵。每搔头自念:勿亦面壁人果是吾前身耶?盖有漏根因,未结人天之果;而随风荡堕,竟成藩溷之花。 茫茫六道,何可谓无其理哉!独是子夜荧荧,灯昏欲蕊;萧斋瑟瑟,案冷疑冰。集腋为裘,妄续幽冥之录;浮白载笔,仅成孤愤之书。--寄托如此,亦足悲矣! 嗟乎!惊霜寒雀,抱树无温;吊月秋虫,偎阑自热。知我者,其在青林黑塞间乎!

康熙己未(康熙十八年,1679)春日这一篇夫子自道,表明了他写《聊斋》,亦一如屈原、李贺,自出胸臆,有感而发。虽然事不免怪异,也不仅在悦人耳目:在言者,逸兴所托,旷怀所寄;在读者,能感悟果因,存不废之言。蒲松龄对自己身世,尤多感喟。他对自己如许才学,如此勤奋而命舛运蹇,万难理解。只能在命定果报中寻找解答,怀疑自己莫不是病瘦和尚托生?说自己犹如惊霜寒月下的虫雀,谓知己只是青林黑塞中的鬼魂。于是,消愁借于浮白(白酒),抒愤寄予笔墨。所以,蒲松龄写《聊斋》,也有似屈原写《离骚》,司马迁写《史记》。

此自叙既表现了作者审美嗜尚独特、创作态度勤奋,还说明了他写作《聊斋》的本怀初衷:通过叙写鬼怪故事,倾吐自己的胸中块垒。中华书局

出版时间:2005-4-1

中华书局

2006-4-1

东方出版社

2006-5-1

作家出版社

2007-8-1

《聊斋志异》首先能对那个时代那种社会,运用艺术作出本质反映,蒲松龄有着他的敏锐与自觉。易宗夔在《新世说》中说蒲松龄,“目击清初离乱时事,思欲假借狐鬼,纂成一书,以抒孤愤而谂识者。”冯镇峦在《读聊斋杂说》:

此书多叙山左右(山东山西)及淄川县事,纪见闻也;时亦及于他省。时代则详近世,略及明代。先生意在作文,镜花水月,虽不必泥于实事,然时代人物,不尽凿空。 蒲松龄生活的明末清初,正是社会大动荡时期,满与汉的民族矛盾,官与民的阶级矛盾,错综复杂,异常尖锐。蒲松龄在《聊斋志异》里均有所反映。在《鬼隶》、《韩方》、《林氏》用曲折的笔法反映满清贵族军队残杀汉族百姓的事实。

《鬼隶》说“北兵大至,屠济南,扛尸百万”;《韩方》一面说“济郡以北数州县,邪疫大作,比户皆然”;一面又说“皆郡城北兵所杀之鬼”,“目前岳帝举枉死之鬼”;《林氏》则说一林氏女在北兵淫略时自杀尽节。

清初,山东多次发生农民起义,《聊斋志异》中有所反映。

《鬼哭》写顺治初年官兵镇压谢迁农民起义的惨状。“尸填墀,血至充门而流”,“夜抛鬼饭,则见磷火营营,随地皆出”。蒲松龄的“异史氏曰”中说“邪怪之物,惟德可以已之”!

从中可以看出他对农民起义的原由在于剥削、压迫、残虐的认识,以及用仁义、恩德待农民起义的态度。

《公孙九娘》则既将于七农民起义被镇压时“碧血满地、白骨撑天”的惨状作了披露,复对冤屈而死、尸骨不能还乡的无辜者寄予深切的同情。在《张氏妇》一篇里,则径直说出了“凡大兵所至,其害甚于盗贼”。

以上几个例子,蒲松龄只是用一把冷峻的解剖刀,或以一笔带过,或以客观叙述,自己并未予以臧否,而褒贬自在字里行间。 一、?揭露社会黑暗,赞扬被压迫者的反抗

1、 借阴间影射阳世的《席方平》:

席方平到阴间为父伸冤,城隍、郡司、冥王层层贪赃枉法,使其有冤难申,使其深感:“阴曹之暗昧,尤甚于阳间”。虽受尽种种折磨,但他却百折不挠,执著诉讼:

“大冤未伸,寸心不死”

二郎神判词:“金光盖地,因使阎摩殿上,尽是阴霾;铜臭熏天,遂教枉死城中,全无日月。”

幽明世界的丑恶,正是现实中吏治腐败、官场黑暗的生动演绎。 2、 借历史针砭现实的《促织》:

宣德皇帝爱斗促织,成名一家遭遇惨痛。

成名交不上促织被打得脓血淋漓。

成名子弄跑促织投井自杀。

异史氏曰:“天子一跬步,皆关民命”。

成名子魂化促织,却轻捷善斗。

成名将魂化促织层层上交,龙颜大喜。

抚军、县令、里胥备受奖赏。

成名被破格拔为秀才。

结局也颇具讽意。 3、借梦境揭露官吏的《梦狼》:

白翁梦见在衙门里做官的儿子白甲变为吃人老虎。

异史氏曰:“窃叹天下之官虎而吏狼者,比比也。”

反映被压迫者复仇反抗的《向杲》。 二、广泛揭露科举制度的弊端

1、考场黑暗,贿赂公行:如《考弊司》

2、考官昏聩,贤愚不辨:如《司文郎》

3、考试荒唐,黜佳进庸:如《贾奉稚》

4、考生心态,神魂颠倒:如《王子安》

蒲松龄一生受尽科举之苦楚,每言及此,百感交集,辛酸无比。因此《聊斋志异》以描写书生科举失意、嘲讽科场考官、揭露科举弊端的篇章最为明显。《聊斋志异》中对科场考官冷嘲热讽,竭尽余力,嬉笑怒骂,皆成文章。这一类故事,作者主观情绪的宣泄最为强烈。尖锐当然是尖锐的,但难免夸张太过。书中攻击科举制度最深刻之处,在于作者以过来人的身份,揭示了八股取士、功名利禄对士子灵魂的腐蚀,反映考生在精神上遭受巨大折磨和灵魂的被扭曲,入木三分,包含了作者对科举取士制度的反省,也表达了像作者一样文士的愤懑心理。

三、抨击封建礼教和婚姻制度,歌颂纯真爱情

1、深刻的社会内容

喜剧故事《婴宁》,狐母所生、鬼母所养、天真无邪、爱花爱笑的少女婴宁,与痴情种王子服在元宵灯会由相识到相爱,曲折地表现对封建礼教、世俗婚姻的不满。

悲剧故事《晚霞》,阿端堕水进入龙宫与舞女晚霞相爱,因被吴江王、人间王阻挠,晚霞自毁其容。既歌颂坚贞爱情,又讥刺邪恶势力。

2、崭新的爱情观

①鼓吹“真心”“至情”

《阿宝》孙子楚的痴情

《香玉》黄生与牡丹精香玉生死相爱。

异史氏曰:“情之至者,鬼神可通”。

②宣扬“知己之爱”

《连城》连城与乔生结为“知己”,生死相爱。

《瑞云》名妓瑞云与贺生相恋。瑞云绝俗,

不重财势;贺生钟情,忠于“知己” 。

篇中秀才盛赞:“天下唯有真才人为能多情,不以妍媸易念也。” 四、有教育意义的寓言故事

《崂山道士》:一世家子弟学仙得道故事:学任何东西都须持有恒心,而不能浅尝辄止。满足于一孔之见而吹牛皮,必然碰壁。

《画皮》王生被一女鬼迷惑吃尽苦头故事:要透过现象看本质,不要被表象所迷惑。对于恶鬼,不能心慈手软,必须除恶务尽。对坏人慈悲,好人就要遭殃。

第三节 《聊斋志异》的艺术成就一、“用传奇法,而以志怪”

鲁迅说:“《聊斋志异》虽如当时同类之书,不外记神仙狐鬼精魅故事,然描写委屈,叙次井然,用传奇法,而以志怪,变幻之状,如在目前”(《中国小说史略》)

1、《聊斋》对志怪题材的继承和发展

六朝志怪为“发明神道之不诬”,宣扬迷信;《聊斋》虽也写怪异,但为的是反映现实,抒发 “孤愤”。2、《聊斋》对传奇笔法的继承和超越

鲁迅《中国小说史略》:

唐传奇“虽尚不离于搜奇记异,然叙述婉转,文辞华艳,与六朝之粗陈梗概者较,演进之迹甚明,而尤显者乃在是时则始有意为小说。”

传奇笔法:

情节结构从六朝志怪“粗陈梗概”、单调简略发展为故事曲折、首尾完整;

语言文字从六朝志怪的简约古朴、质木乏味发展到文辞华丽、形象生动;

表现手法从六朝志怪单调平板、“如实”记述发展为“尽设幻语”、委婉叙写。 《聊斋》对传奇笔法的超越:

《聊斋》除了对唐代传奇情节曲折、叙写委婉、文辞华丽等特点的继承,又有超越:

一是从故事体到人物体,注重塑造形象;

二是善用环境、心理、等多种手法写人;

三是具有明显的诗化倾向。 二、情节离奇曲折,富于变化。

《聊斋》故事不平铺,有起伏、有变化、有高潮、有余韵,一步一折,变化无穷;情节力避无奇,奇幻多姿,迷离惝恍,奇中有曲,曲中有奇。曲不失自然,奇不离真实。

如《促织》既是现实,也有奇幻。全篇以促织为线索,矛盾的产生、情节的发展、人物感情的变化,都由促织的得与失来决定。

另《王桂庵》《西湖主》《葛巾》《胭脂》等故事,都奇峰叠起,变幻无穷。

聊斋志异鉴赏集 人民文学出版社 ,1983-12-01 ?? 三、善用多种手法塑造个性鲜明的人物。

1、赋予花妖狐魅形象以“物的自然性”和“人的社会性”。

书中鬼狐花妖,狐有狐形,鬼有鬼态,生趣盎然:

如虎精苗生的粗犷(《苗生》)

牡丹精葛巾的芳香(《葛巾》)

蠹鱼精素秋的善读书(《素秋》)

鼠精阿纤的善积粟(《陶纤》)

蜂精绿衣少女的细腰(《绿衣女》) 2、善于通过主要特征和生动细节写人。

如写婴宁,抓住她爱笑、爱花两个特征,反复渲染,其天真无邪性格便跃然纸上。此外象:

小翠的顽皮(《小翠》)

小谢的调皮(《小谢》

青凤的庄重(《青风》)

孙子楚的痴情(《阿宝》)

乔生的真诚(《连城》)

杨万石的懦弱(《马介甫》)

贾儿的机智(《贾儿》) 3、善用环境描写映衬人物。

比如《婴宁》:村外的“丛花杂树”,门箭的丝柳垂荫,墙内的“桃杏、修竹”,门前的夹桃红花,窗下的海棠繁叶,庭中的豆棚瓜架等等。婴宁是狐精所生,鬼母所养,从小远离尘世,没被人间污浊熏染。清雅环境与高洁人物,相得益彰。

三、《聊斋》语言,既具文言文的简练、典雅,又不失小说语言的生动形象。人物语言个性化特征也十分突出。

《聊斋志异》主要写鬼狐怪异的故事,也有一些通篇并不出现鬼狐怪异者,但仍有奇特之事。因此,从性质上看,应属于志怪体,是六朝志怪的继承与发展。而在写法上又明显地摆脱了六朝志怪粗成梗概的写法,而是用了唐宋传奇“叙述宛转,文词华艳”的特点,故鲁迅先生说它:“描写委曲,叙次井然,用传奇法,而以志怪,变幻之状,如在目前。”(《中国小说史略》)。蒲松龄之所以用传奇法来写志怪,是为了寄托他对现实社会的不满。他是假借鬼狐世界,影射人间生活和社会现实。

为了达到讽世的目的,作者采用了唐代传奇那种叙述委曲的文笔。

主要表现在以下两个方面:

一是生活场景和细节描写,一是人物性格刻画和形象塑造。这两个方面是为了加强志怪题材的现实性所必不可少的手段,而这种强烈的现实性正是《聊斋志异》的精髓。

《聊斋志异》的文体特色:亦虚亦实,有长有短。现今对《聊斋志异》的介绍通常是“中国文言小说的高峰”一句笼统的概括性言词,其实从文体的角度说是不尽全面准确的。

鲁迅对《聊斋志异》的文体与叙事有一句精辟的话,叫做“以传奇法,而以志怪”,意思是用唐传奇搜奇记逸曲折腾挪的手法记述狐鬼神怪的故事; 另一层意思,当指《聊斋志异》500篇中的多有短制,有类笔记小说乃至笔记。《聊斋志异》中的每篇的长度都不及唐传奇中《李娃传》、《柳毅传》、《任氏传》、《长恨传》等名篇;而有些则极短,不足百字的不在少数,例《瓜异》除名去标点仅26字。若用现在的文体概念给《聊斋志异》分类的话,有些不能归入小说的,只能算作笔记。这些笔记中,尚可分两类,一种若“异闻笔记”,如《快刀》、《梦别》、《夏雪》等。这种异闻,已经走样,乃至涉幻,也没有小说艺术的本质特征--人物形象;而另一种则是“奇事纪实”,如《瓜异》、《李司鉴》、《地震》等,事虽奇异,却是纪实。“异闻笔记”与“奇事纪实”有相当数量,不下一半。这三类与文学史上的同类相比较,均属优秀。诚然,在传统的文体分类中,均放入稗海说部,而今天叙述时,应当指出并予厘清。而文学史上加以论说的,则是现代文体意义的小说,也是《聊斋志异》中最出色的。 《聊斋志异》的结构特色:人以统事,单线结事。从《聊斋志异》的篇名即可看出端倪,或直接是人名,如《连城》、《青凤》、《席方平》、《胭脂》;或者是一望也知是叙人的,《贾儿》、《董生》、《某公》、《金陵女子》。如此篇名,约有六、七成。这本身就说明了《聊斋志异》的叙事模式受史传文学与唐宋以来的传奇小说极大的影响,是传记文言小说。开头即出主人公姓名、籍贯,乃至性格。如《连城》:“乔生,晋宁人,少负才名。”《董生》:“董生,字遐思,青州之西鄙人。”接着便以小说的主人公为中心,围绕单一线索,直接进入情节,不作旁支别出,作品通常是一气贯通,有时由于情节复杂,使单线直叙有困难,则用“初”、“先是”作为补叙,以交代明确。简捷、明晰、完整是显著的结构特色。在重要作品,或者自己深有感慨的篇什,则在文后有“异史氏曰”,或表示写作用意,或表示作者的感喟。这是由《史记》的“太史公曰”一路继承下来的,能帮助读者的认识理解,而不以为是赘疣。 《聊斋志异》的情节特色:简而多曲,变而近理。

简捷是《聊斋》进入叙事的重大特色,从不盘马弯弓,远套绕接,于是小说不枝不蔓,干净短小。“简”不等于“直”,不等于“平”;而是简而多曲,简中有变,变而近理;于是小说精悍、精彩,引人入胜。《胭脂》一篇,故事的叙述才二千多字,却是一波三折,曲径通幽。故事说胭脂与闺友王妇偶遇秀才鄂生,胭脂意似有动,王妇笑谓愿作媒人。王夫外出,昔日情人宿介来会,因述胭脂暗恋鄂生事作笑谈。宿介遂仿冒鄂生,私会胭脂。胭脂以未有明媒为拒,宿介强索绣履为信,再返王所,不慎绣履失落。同里无赖毛大尝挑王妇遭拒,今侦宿至,拟捉奸以胁迫。巧拾绣履,复窃听得宿介述得履、失履、寻履始末。隔日,毛大执履求会胭脂,误入胭脂父亲房间,争斗时杀死胭脂父亲,遗下绣履。邑宰定鄂生为凶手,太守定宿介为凶手,学使方得真凶毛大。作为折狱故事,是案中套案,冤中有冤,真凶难辨。叙述时,步步设幻;解套时,丝丝入扣。就是最后指认凶手,又是奇峰突起,让几个嫌疑犯光背进入密不透光的暗室,说由“神书其背”。初看颇涉虚幻,细思则尽在情理之中,符合心理学原理,犹符合毛大这种文化背景者的心理。

再如《青凤》一篇,写耿生夜遇并属意于狐女青凤,已为一奇;次夜复往,辄遭鬼吓,耿生扮鬼对视,是为二奇;三夜,耿生再往,青凤来作告别之会,--从此“不复声息矣”,似乎故事完结。第二年耿生清明上墓,忽见猎犬逐狐,救下小狐,“闭门、置床,则青凤也。”如此相遇,可谓奇绝。《促织》一篇,围绕着邑宰征促织、成名觅促织、成名得促织、成子死促织、成子化促织,成名幸促织,把成名患于促织、幸于促织的命运过程表现的淋漓尽致,可以说是步步曲折,处处设幻,又事事在理。 《聊斋志异》的环境特色:亦真亦幻,表幻里真。环境是小说的重要因素之一,《聊斋志异》创设的环境又是最有别于其他小说的特征之一。那就是天上泉下、异域他邦、梦乡仙境、狐鬼世界、精魅天地。蒲松龄自己也说是“断发之乡,飞头之国”。但是这一切,仅是故事的载体。虽在“写狐写鬼”,却是“刺贪刺虐”。“狐鬼”是幻境,“贪虐”是真情。 《席方平》中叙述的是冥界的吏治诉讼,贿赂公行、刑罚滥施、软骗硬压、贪赃枉法,比人间的更真实,更典型,也就更具普遍性,更具积极意义。所以,表象是虚幻的,事理是真实的。别篇之中的狐世界、鬼世界、仙世界、梦世界均是如此。可贵的是,《聊斋》的典型环境,真化幻、幻化真,真幻莫辨,所以如此,正在于虽是幻境,却源于生活而高于生活。这正是蒲松龄的成功之处,亦是后人模仿只能形相若而神不似的原由。 《聊斋志异》的人物特色:丰采各具,群像环列。《聊斋》是短篇小说的集子,每篇总有给人留下印象的人物,连缀起来,就是一个人物长廊。这些人物属于不同的阶层,都带有广泛的典型性。同是青年女子,青凤是谨慎而缠绵(《青凤》),婴宁是清纯而烂漫(《婴宁》),小谢是顽皮有憨态(《小谢》),连锁是瘦怯而忧郁(《连锁》);同是书呆子,郎玉柱迂腐中有坦诚(《书痴》),孙子楚执着中含痴迷;同是受迫害的百姓,成名是逆来忍受,席方平是百折不回。有的甚至在一篇容量不大的篇幅里,能塑造几个叫人忘记不得的形象。《青凤》一篇中除了青凤外,那个耿生的狂狷亦极有个性;《莲香》一篇狐女莲香与女鬼李氏可谓花若并蒂。 蒲松龄塑造人物的方法也是值得人们认真总结的,因为篇幅比较短小,很难用大容量作品常用的铺垫烘托、反复皴染、人物比照、内心展示等手法。“短制”的容量限定他要惜墨如金,因此迫使他必须抓住特点,使每一人物的一举一动、一颦一笑、一言一语都成为塑造其形象的宝贵材料。例如,孙子楚的性格定位为“性迂讷”人谓“孙痴”,则孙子楚之一举一动、一言一语无往而不“迂讷”,无往而不“痴”。见有歌妓,则遥望却走;歌妓狎逼之,脸红汗滴。阿宝说“去其枝指”则许嫁。这显然是玩笑话,只有“迂讷”、“痴”的人才信而自去枝指。清明出游,冀有一会。阿宝果在,轻薄少年是环如墙堵,他独嘿然遥望;众人他适,他则痴立故所。甚至化为鹦鹉,也一派迂讷相。婴宁、小谢、成名等个性鲜明而形象莫不用如此方法。 《聊斋志异》的语言特色:简练雅洁,灵活多样。作为文言体的小说《聊斋》,比唐宋时期的古文辞平易一些,句子较短,务求达意,极少堆砌修饰。根据行文需要,却又有灵活的变化。例人物的地位身份不同,他们的对话也有雅、俗,庄、谐的区别。文中书启、判状,则用骈偶,“异史氏曰”的文言则十分纯正,显得庄重典雅。总之,《聊斋》的语言得体、形象而富于表现力。《聊斋志异》的影响

《聊斋志异》在乾隆年间刊印以后,即风行天下。模拟的作品纷纷出现,沈起凤的《谐铎》、和邦额的《夜谈随录》、长白浩歌子的《萤窗异草》、袁枚的《子不语》等。沈起凤是戏剧作家,有很深的文字功底与艺术创作的经验,又长期生活在社会底层,冷眼旁观,披露颇为深刻。涉及科场黑幕、官场腐败、为富不仁等。行文畅达、寓意明快、辞藻富赡,在《聊斋志异》的仿作中是较好的一部。《夜谈随录》是重在传人的集子,有较多平民的人物形象,写得姣好动人。多爱情故事,以悲剧结局为多。此书对当时社会的邪恶势力也有大胆抨击。钱钟书在《管锥编增订》中说,“此书摹拟《聊斋》处,笔致每不失唐临晋帖。”可见学得极像。《萤窗异草》又名《续聊斋志异》,亦谓满族著名作家庆兰撰。此书的叙事方式有突破传统处,不惟单线顺叙的结构方式,也有倒装包孕等方式,值得注意。《子不语》是袁枚创作时的初名,起自《论语》“子不语怪力乱神”,后见元代笔记中亦由此书名,乃从《逍遥游》“齐谐者,志怪者也”而改成《新齐谐》。此书在思想内容上能借神怪故事抨击官场吏治,嘲讽程朱理学、揶揄僧道术士。作者不赞成《聊斋》细腻委婉的传奇手法,主张直捷古朴的笔记体。故简练有余,富赡不足。《阅微草堂笔记》是乾隆时一代文宗纪晓岚所作,他有意与《聊斋志异》抗衡而作。纪晓岚的小说主张与蒲松龄的小说创作的实践有相当的距离。他批评《聊斋志异》的“一书而兼二体”,就是批评为人们称道的传奇手法。即不赞成“细微曲折、绘事如生”(《姑妄听之》盛时彦跋引纪晓岚语)“不摹写才子佳人”,“不绘画横陈”(《滦阳续录跋》)总之,人们所称道《聊斋志异》的,正是他所抛弃的。所以,他的《阅微草堂笔记》只能向传统的笔记杂录靠拢。纪晓岚是学问大家,阅历丰富,才气横溢,就笔记杂录看《阅微草堂笔记》自然不失为一部值得称道的著作。但是,我们从文学发展的的规律,从小说艺术发展的方向看,是远不足与《聊斋志异》抗衡的。 《聊斋志异》最大的影响是深入到老百姓中间去,几乎是家喻户晓,妇孺皆知。从清代起,《聊斋》故事就开始改编成戏曲,仅川剧,就有聊斋戏六十余出。而山东的地方戏,更是把《聊斋》作为题材的来源。

《聊斋志异》在中国文学史上的地位是崇高的,影响是深远的。在国外的流传也是很早很广的。早在乾隆四十九年(1784),就已经传到日本。现在已有二十多种语种的译本。《聊斋志异》属于中国,也属于世界。

同课章节目录