第3章 常见自然灾害的成因与避防 第1节 第1课时 自然灾害概述 地震灾害与地质灾害--2025中图版地理必修第一册同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第3章 常见自然灾害的成因与避防 第1节 第1课时 自然灾害概述 地震灾害与地质灾害--2025中图版地理必修第一册同步练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 584.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-01 09:09:24 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025中图版地理必修第一册

第一节 常见自然灾害及其成因

第1课时 自然灾害概述 地震灾害与地质灾害

A组必备知识基础练

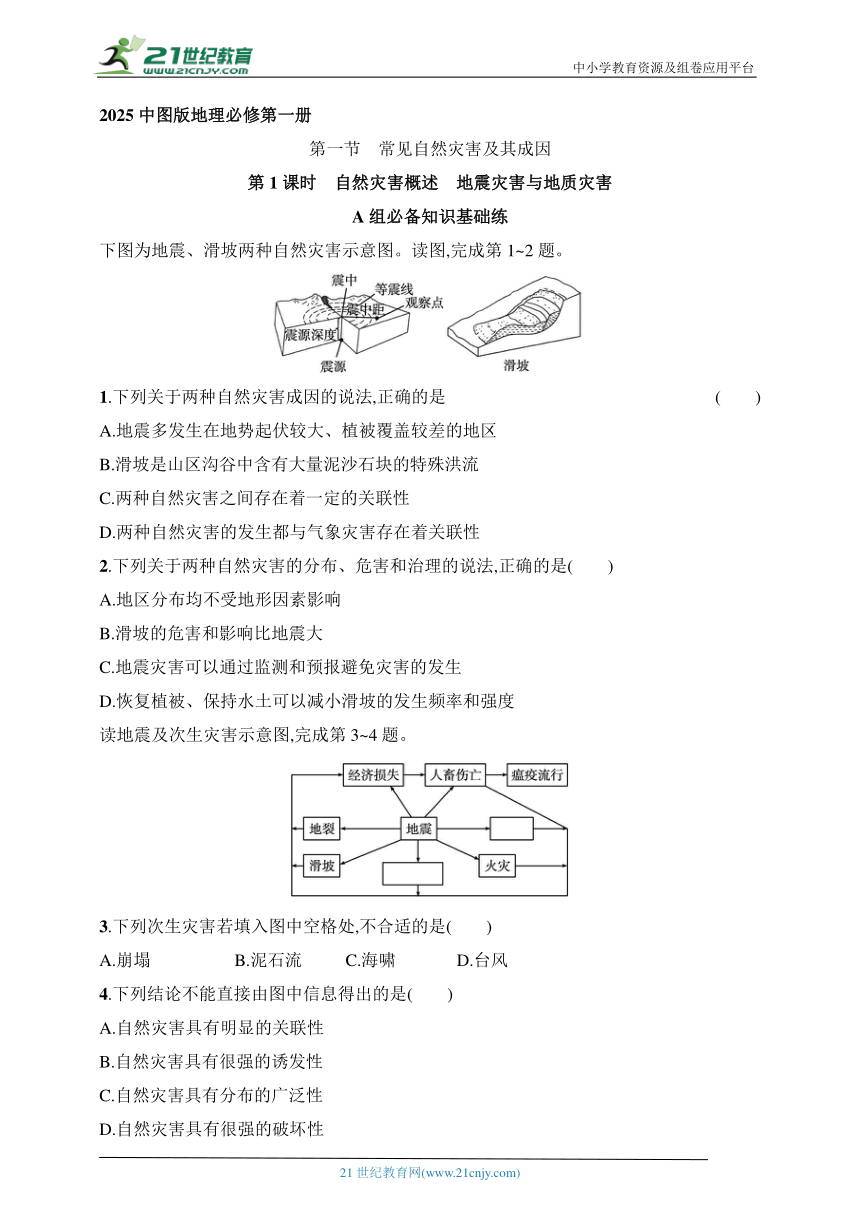

下图为地震、滑坡两种自然灾害示意图。读图,完成第1~2题。

1.下列关于两种自然灾害成因的说法,正确的是 ( )

A.地震多发生在地势起伏较大、植被覆盖较差的地区

B.滑坡是山区沟谷中含有大量泥沙石块的特殊洪流

C.两种自然灾害之间存在着一定的关联性

D.两种自然灾害的发生都与气象灾害存在着关联性

2.下列关于两种自然灾害的分布、危害和治理的说法,正确的是( )

A.地区分布均不受地形因素影响

B.滑坡的危害和影响比地震大

C.地震灾害可以通过监测和预报避免灾害的发生

D.恢复植被、保持水土可以减小滑坡的发生频率和强度

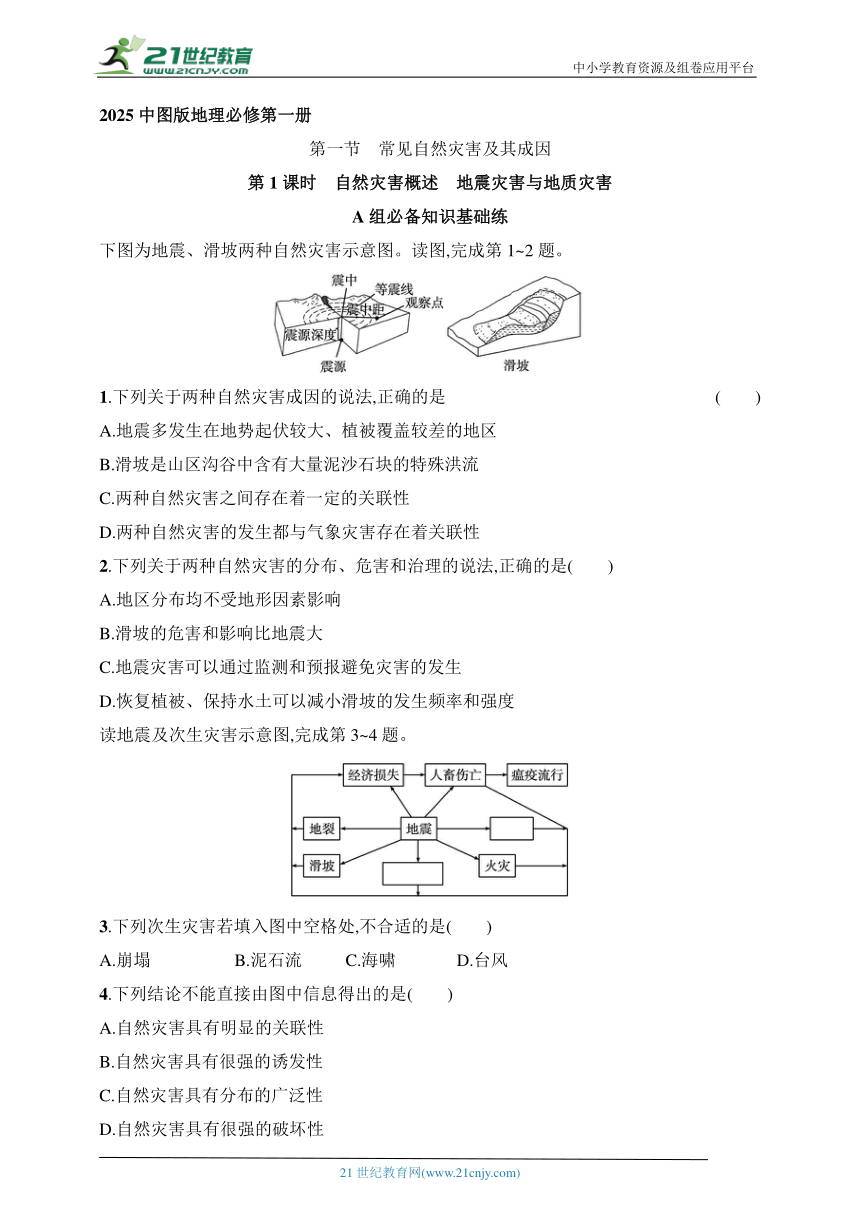

读地震及次生灾害示意图,完成第3~4题。

3.下列次生灾害若填入图中空格处,不合适的是( )

A.崩塌 B.泥石流 C.海啸 D.台风

4.下列结论不能直接由图中信息得出的是( )

A.自然灾害具有明显的关联性

B.自然灾害具有很强的诱发性

C.自然灾害具有分布的广泛性

D.自然灾害具有很强的破坏性

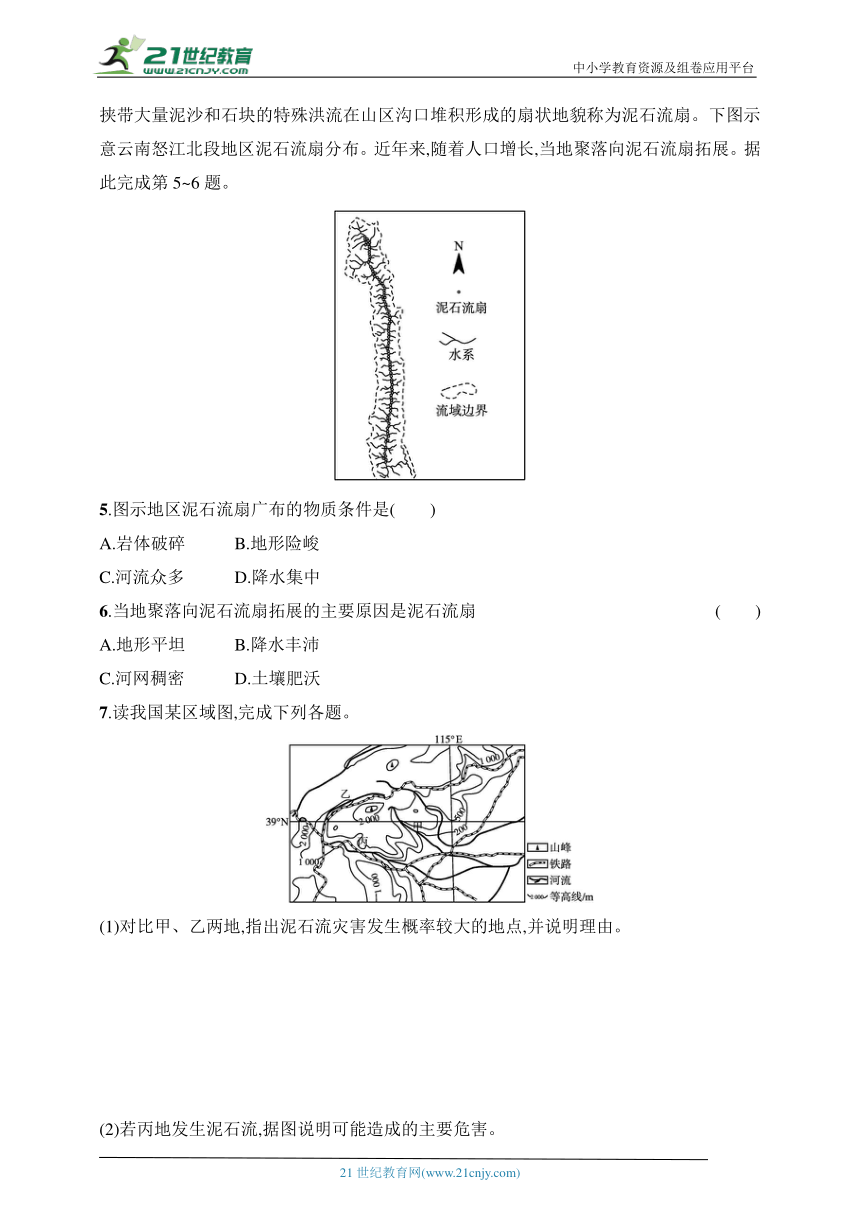

挟带大量泥沙和石块的特殊洪流在山区沟口堆积形成的扇状地貌称为泥石流扇。下图示意云南怒江北段地区泥石流扇分布。近年来,随着人口增长,当地聚落向泥石流扇拓展。据此完成第5~6题。

5.图示地区泥石流扇广布的物质条件是( )

A.岩体破碎 B.地形险峻

C.河流众多 D.降水集中

6.当地聚落向泥石流扇拓展的主要原因是泥石流扇 ( )

A.地形平坦 B.降水丰沛

C.河网稠密 D.土壤肥沃

7.读我国某区域图,完成下列各题。

(1)对比甲、乙两地,指出泥石流灾害发生概率较大的地点,并说明理由。

(2)若丙地发生泥石流,据图说明可能造成的主要危害。

B组关键能力提升练

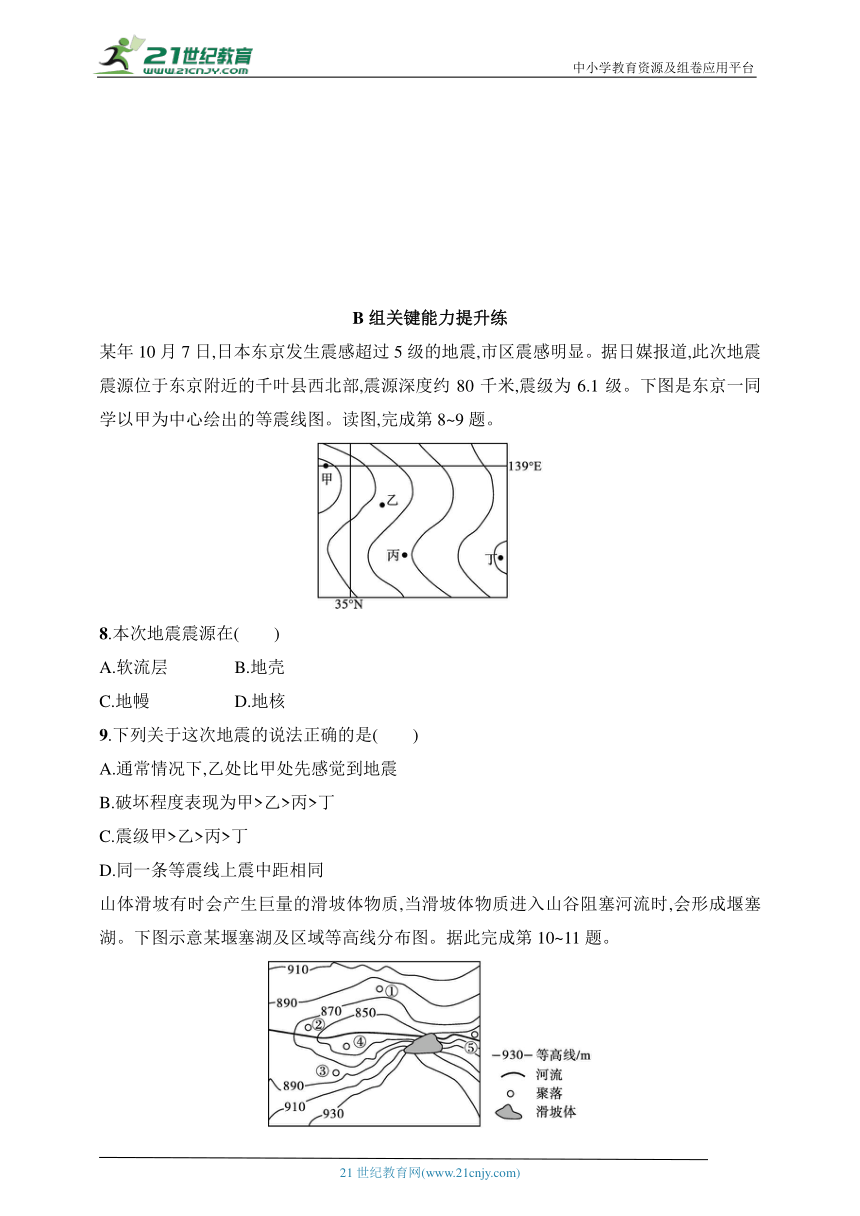

某年10月7日,日本东京发生震感超过5级的地震,市区震感明显。据日媒报道,此次地震震源位于东京附近的千叶县西北部,震源深度约80千米,震级为6.1级。下图是东京一同学以甲为中心绘出的等震线图。读图,完成第8~9题。

8.本次地震震源在( )

A.软流层 B.地壳

C.地幔 D.地核

9.下列关于这次地震的说法正确的是( )

A.通常情况下,乙处比甲处先感觉到地震

B.破坏程度表现为甲>乙>丙>丁

C.震级甲>乙>丙>丁

D.同一条等震线上震中距相同

山体滑坡有时会产生巨量的滑坡体物质,当滑坡体物质进入山谷阻塞河流时,会形成堰塞湖。下图示意某堰塞湖及区域等高线分布图。据此完成第10~11题。

10.据图推测其滑坡体物质最可能来源于河谷的 ( )

A.东侧 B.西侧 C.南侧 D.北侧

11.滑坡后形成的堰塞湖对区域聚落影响最大的是 ( )

A.①② B.②③

C.③④ D.④⑤

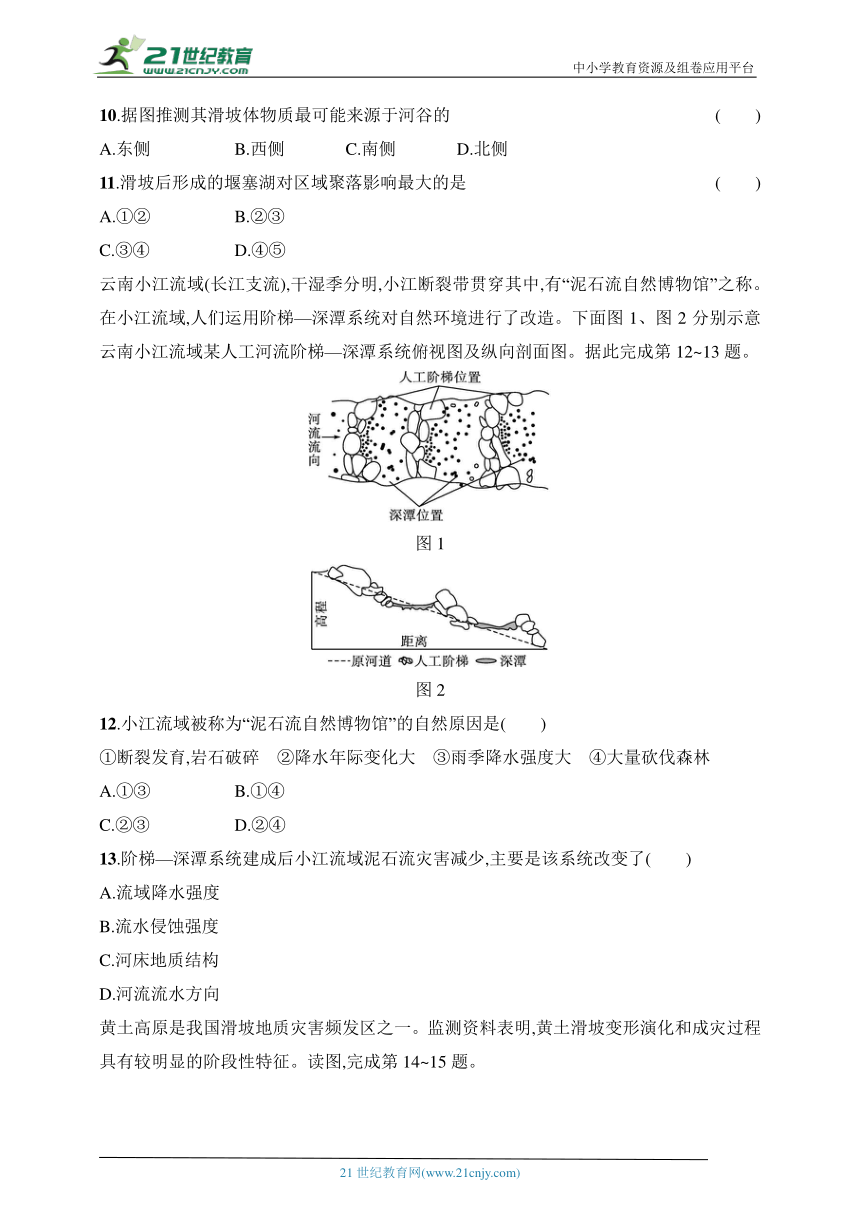

云南小江流域(长江支流),干湿季分明,小江断裂带贯穿其中,有“泥石流自然博物馆”之称。在小江流域,人们运用阶梯—深潭系统对自然环境进行了改造。下面图1、图2分别示意云南小江流域某人工河流阶梯—深潭系统俯视图及纵向剖面图。据此完成第12~13题。

图1

图2

12.小江流域被称为“泥石流自然博物馆”的自然原因是( )

①断裂发育,岩石破碎 ②降水年际变化大 ③雨季降水强度大 ④大量砍伐森林

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

13.阶梯—深潭系统建成后小江流域泥石流灾害减少,主要是该系统改变了( )

A.流域降水强度

B.流水侵蚀强度

C.河床地质结构

D.河流流水方向

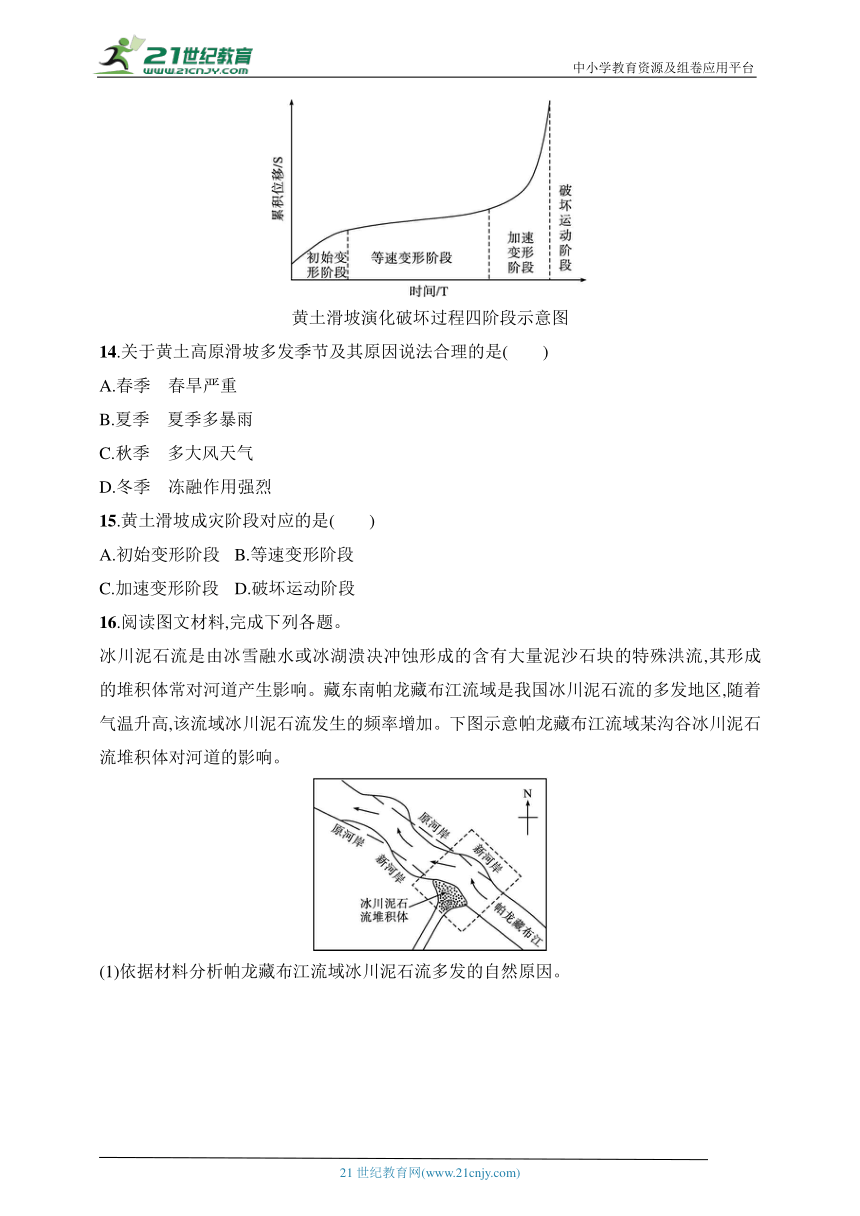

黄土高原是我国滑坡地质灾害频发区之一。监测资料表明,黄土滑坡变形演化和成灾过程具有较明显的阶段性特征。读图,完成第14~15题。

黄土滑坡演化破坏过程四阶段示意图

14.关于黄土高原滑坡多发季节及其原因说法合理的是( )

A.春季 春旱严重

B.夏季 夏季多暴雨

C.秋季 多大风天气

D.冬季 冻融作用强烈

15.黄土滑坡成灾阶段对应的是( )

A.初始变形阶段 B.等速变形阶段

C.加速变形阶段 D.破坏运动阶段

16.阅读图文材料,完成下列各题。

冰川泥石流是由冰雪融水或冰湖溃决冲蚀形成的含有大量泥沙石块的特殊洪流,其形成的堆积体常对河道产生影响。藏东南帕龙藏布江流域是我国冰川泥石流的多发地区,随着气温升高,该流域冰川泥石流发生的频率增加。下图示意帕龙藏布江流域某沟谷冰川泥石流堆积体对河道的影响。

(1)依据材料分析帕龙藏布江流域冰川泥石流多发的自然原因。

(2)与冲积平原相比,指出图中冰川泥石流堆积体中沉积物的差异。

(3)说明图中冰川泥石流堆积体对虚线框内河岸形态变化的影响过程。

参考答案

第三章 第一节 常见自然灾害及其成因

第1课时 自然灾害概述 地震灾害与地质灾害

1.C 2.D 解析 第1题,地震是地球内能以地震波的形式急剧释放出来,引起地面震动;滑坡多发生在地势起伏较大、植被覆盖较差的地区;地震有可能诱发滑坡,两者有一定的关联性;地震与气象灾害没有关联性。第2题,滑坡多发生在山区,滑坡受地形因素影响;地震的危害和影响比滑坡大;目前,我们还不能对地震灾害准确预报;滑坡多发生在地势起伏较大、植被覆盖较差的地区,恢复植被、保持水土可以减小滑坡的发生频率和强度。

3.D 4.C 解析 第3题,图示为地震及次生灾害,台风与地震无关。第4题,图中不能直接显示自然灾害具有分布的广泛性。

5.A 6.A 解析 第5题,据材料“挟带大量泥沙和石块的特殊洪流在山区沟口堆积形成的扇状地貌称为泥石流扇”可知,图示地区泥石流扇广布的物质条件是岩体破碎,有大量泥沙和石块,A对。故选A。第6题,据材料可知,图示地区位于云南怒江北段,山高谷深,地形崎岖,当挟带大量泥沙和石块的特殊洪流在流经山区沟口处时,地势变平坦,洪流流速减慢,大量泥沙和石块在山区沟口堆积,形成泥石流扇,因此泥石流扇处地形平坦,利于聚落的建设,A对;泥石流扇和其他地区的降水量差别不大,B错;河网稠密、土壤肥沃不是当地聚落向泥石流扇拓展的主要原因,C、D错。故选A。

7.答案 (1)甲地。地形坡度较大;位于东南季风的迎风坡,降水多。

(2)冲毁铁路,阻塞河道,引发洪涝灾害。

解析 第(1)题,从图中可以看出,甲地等高线密集,地形坡度较大,且位于东南季风的迎风坡,降水多,更容易发生泥石流。第(2)题,根据图中信息可以得出,丙地附近有铁路,而且铁路跨越河流,发生泥石流时可能冲毁铁路;丙地山谷有河流发育,发生泥石流时可能阻塞河道,引发洪涝灾害。

8.C 9.B 解析 第8题,地壳是地球固体地表构造的最外圈层,整个地壳平均厚度约17千米,其中大陆地壳厚度较大,平均厚度为39—41千米,高山、高原地区地壳更厚,最高可达70千米,大洋地壳则远比大陆地壳薄,厚度只有几千米;地幔是地球内部介于地壳和地核之间的圈层,是地球的中间层,深度从地壳底界到2 900千米。本次地震震源深度约80千米,因此震源在地幔,C正确,A、B、D错误。故选C。第9题,图中等震线是以甲地为中心绘制的,推测此次震中所在位置为甲地,一般情况距离震中越近,破坏程度越大,因此破坏程度表现为甲>乙>丙>丁,B正确;甲距离震中更近,甲处比乙处先感觉到地震,A错误;一次地震只有一个震级,C错误;等震线为地震破坏程度近似的各点所连成的线,同一等震线上的各点到震中的距离不一定相等,这是因为破坏程度还与地质条件、地面建筑等有关,D错误。故选B。

10.C 11.D 解析 第10题,根据材料可知,滑坡体物质是因山体崩塌产生的。图中河谷南侧等高线密集,坡度大,最可能出现崩塌滑移,因此滑坡体物质最有可能来源于河谷的南侧。C正确;A、B、D错误,故选C。第11题,堰塞湖的堰塞体垮塌后可能会淹没下游沿岸居民点,图中聚落⑤处于堰塞湖下游,可能会被淹没;该堰塞湖形成后,河流水位上涨,可能会淹没上游临近河流的聚落,因此聚落④被淹没的威胁更大,因此影响最大的聚落是④⑤,D正确。①②③地势较高,被淹没可能性小,A、B、C错误。故选D。

12.A 13.B 解析 第12题,小江流域被称为“泥石流自然博物馆”说明小江流域泥石流多发,主要是地表岩石破碎并且降水强度较大共同作用导致,①③正确。降水年际变化大,对泥石流发生影响较小,②错误。大量砍伐森林不属于自然原因,④错误。A正确。第13题,阶梯—深潭系统能够调节地表径流,减小地表径流量和流速,所以能够减少流水侵蚀的强度,B正确。阶梯—深潭系统无法改变流域降水强度以及河床地质结构,A、C错误。阶梯—深潭系统没有改变河流流水方向,D错误。

14.B 15.D 解析 第14题,滑坡是指斜坡上的土体或者岩体,受河流冲刷、地下水活动、雨水浸泡、地震及人工切坡等因素影响,在重力作用下,沿着一定的软弱面或者软弱带,整体地或者分散地顺坡向下滑动的自然现象。结合区域背景和滑坡地质灾害的主要成因,可知黄土高原夏季多暴雨,易发生滑坡灾害,B正确;干旱、大风与滑坡关系不大,排除A、C;冻融作用主要见于冰川作用区、高山区和冻土区,冻融作用在黄土高原相对较弱,且冻融作用多引起泥石流,D错误。故选B。第15题,由材料可知,前三个阶段表现为岩体或土体的变形阶段,主体部分尚未失稳,故滑坡尚未成灾,排除A、B、C;破坏运动阶段主滑地段已失稳,滑动面以上的岩(土)体沿滑动面滑出,即灾害已形成,D正确。故选D。

16.答案 (1)地表岩石破碎,碎屑物丰富;地势起伏大,运动速度快,冲击力强;气温升高,冰雪(冰川)融水量大,侵蚀和搬运能力强。

(2)多砾石,平均粒径大;棱角分明,磨圆度差;大小混杂,分选性差。

(3)冰川堆积体在左(南)岸形成凸岸;河道变窄、河水变深,主河道靠近右(北)岸;流速加快,对右(北)岸侵蚀加强,右(北)岸经长期侵蚀逐渐形成凹岸,河岸由直变弯。

解析 第(1)题,据材料可知,该地区地处板块消亡边界,地壳运动活跃,而且外力风化、侵蚀作用强,使得地表岩石破碎,碎屑物丰富;该流域多高大山脉,地势起伏大,岩石碎屑物质从山体掉落时运动速度快,冲击力强;该地区冰川广布,当气温升高时,冰雪(冰川)融水量大,产生的径流流速快,侵蚀和搬运能力强,能够搬运大量碎石泥沙,容易引发泥石流。第(2)题,沉积物的磨圆度一般指碎屑颗粒大小的均匀程度;大小均匀者,分选性好;大小混杂者,分选性差。风力和流水作用由于随着搬运驱动力的能量逐渐减小,颗粒大的先沉积,颗粒小的后沉积,沉积物分选性好。而冰川和风化作用产生的沉积物分选性差,因为冰碛物多是粗细不等、棱角分明的碎块,有的角砾表面具有磨光面或冰擦痕,分选性和磨圆性较差。一般而言,搬运距离越长或经反复搬运,磨圆度越高,而风化或重力崩塌、冰川作用形成的碎屑,搬运距离短、次数少,磨圆度较差。因此,与冲积平原相比,冰川泥石流堆积体中多粒径较大的砾石,棱角分明、大小混杂,磨圆度和分选性差。第(3)题,根据图文材料可知,冰川泥石流形成的堆积体常对河道产生影响,如该地的沟谷冰川泥石流堆积体较突出,伸入河流之中,从而影响流水的流向(及流水的侵蚀方向)。题目强调的是变化过程。具体来说,冰川泥石流堆积体堆积在图示河道内,使得左岸形成凸岸,导致河道变窄,形成“狭管效应”(气流、水流等由开阔地带流入地形构成的窄谷时,加速流过,侵蚀性增强)导致河水变深,导致右岸受到的侵蚀作用加强(主河道向右岸靠近)。最终右岸(北岸)经过长期侵蚀形成凹岸,使得河岸由直变弯。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025中图版地理必修第一册

第一节 常见自然灾害及其成因

第1课时 自然灾害概述 地震灾害与地质灾害

A组必备知识基础练

下图为地震、滑坡两种自然灾害示意图。读图,完成第1~2题。

1.下列关于两种自然灾害成因的说法,正确的是 ( )

A.地震多发生在地势起伏较大、植被覆盖较差的地区

B.滑坡是山区沟谷中含有大量泥沙石块的特殊洪流

C.两种自然灾害之间存在着一定的关联性

D.两种自然灾害的发生都与气象灾害存在着关联性

2.下列关于两种自然灾害的分布、危害和治理的说法,正确的是( )

A.地区分布均不受地形因素影响

B.滑坡的危害和影响比地震大

C.地震灾害可以通过监测和预报避免灾害的发生

D.恢复植被、保持水土可以减小滑坡的发生频率和强度

读地震及次生灾害示意图,完成第3~4题。

3.下列次生灾害若填入图中空格处,不合适的是( )

A.崩塌 B.泥石流 C.海啸 D.台风

4.下列结论不能直接由图中信息得出的是( )

A.自然灾害具有明显的关联性

B.自然灾害具有很强的诱发性

C.自然灾害具有分布的广泛性

D.自然灾害具有很强的破坏性

挟带大量泥沙和石块的特殊洪流在山区沟口堆积形成的扇状地貌称为泥石流扇。下图示意云南怒江北段地区泥石流扇分布。近年来,随着人口增长,当地聚落向泥石流扇拓展。据此完成第5~6题。

5.图示地区泥石流扇广布的物质条件是( )

A.岩体破碎 B.地形险峻

C.河流众多 D.降水集中

6.当地聚落向泥石流扇拓展的主要原因是泥石流扇 ( )

A.地形平坦 B.降水丰沛

C.河网稠密 D.土壤肥沃

7.读我国某区域图,完成下列各题。

(1)对比甲、乙两地,指出泥石流灾害发生概率较大的地点,并说明理由。

(2)若丙地发生泥石流,据图说明可能造成的主要危害。

B组关键能力提升练

某年10月7日,日本东京发生震感超过5级的地震,市区震感明显。据日媒报道,此次地震震源位于东京附近的千叶县西北部,震源深度约80千米,震级为6.1级。下图是东京一同学以甲为中心绘出的等震线图。读图,完成第8~9题。

8.本次地震震源在( )

A.软流层 B.地壳

C.地幔 D.地核

9.下列关于这次地震的说法正确的是( )

A.通常情况下,乙处比甲处先感觉到地震

B.破坏程度表现为甲>乙>丙>丁

C.震级甲>乙>丙>丁

D.同一条等震线上震中距相同

山体滑坡有时会产生巨量的滑坡体物质,当滑坡体物质进入山谷阻塞河流时,会形成堰塞湖。下图示意某堰塞湖及区域等高线分布图。据此完成第10~11题。

10.据图推测其滑坡体物质最可能来源于河谷的 ( )

A.东侧 B.西侧 C.南侧 D.北侧

11.滑坡后形成的堰塞湖对区域聚落影响最大的是 ( )

A.①② B.②③

C.③④ D.④⑤

云南小江流域(长江支流),干湿季分明,小江断裂带贯穿其中,有“泥石流自然博物馆”之称。在小江流域,人们运用阶梯—深潭系统对自然环境进行了改造。下面图1、图2分别示意云南小江流域某人工河流阶梯—深潭系统俯视图及纵向剖面图。据此完成第12~13题。

图1

图2

12.小江流域被称为“泥石流自然博物馆”的自然原因是( )

①断裂发育,岩石破碎 ②降水年际变化大 ③雨季降水强度大 ④大量砍伐森林

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

13.阶梯—深潭系统建成后小江流域泥石流灾害减少,主要是该系统改变了( )

A.流域降水强度

B.流水侵蚀强度

C.河床地质结构

D.河流流水方向

黄土高原是我国滑坡地质灾害频发区之一。监测资料表明,黄土滑坡变形演化和成灾过程具有较明显的阶段性特征。读图,完成第14~15题。

黄土滑坡演化破坏过程四阶段示意图

14.关于黄土高原滑坡多发季节及其原因说法合理的是( )

A.春季 春旱严重

B.夏季 夏季多暴雨

C.秋季 多大风天气

D.冬季 冻融作用强烈

15.黄土滑坡成灾阶段对应的是( )

A.初始变形阶段 B.等速变形阶段

C.加速变形阶段 D.破坏运动阶段

16.阅读图文材料,完成下列各题。

冰川泥石流是由冰雪融水或冰湖溃决冲蚀形成的含有大量泥沙石块的特殊洪流,其形成的堆积体常对河道产生影响。藏东南帕龙藏布江流域是我国冰川泥石流的多发地区,随着气温升高,该流域冰川泥石流发生的频率增加。下图示意帕龙藏布江流域某沟谷冰川泥石流堆积体对河道的影响。

(1)依据材料分析帕龙藏布江流域冰川泥石流多发的自然原因。

(2)与冲积平原相比,指出图中冰川泥石流堆积体中沉积物的差异。

(3)说明图中冰川泥石流堆积体对虚线框内河岸形态变化的影响过程。

参考答案

第三章 第一节 常见自然灾害及其成因

第1课时 自然灾害概述 地震灾害与地质灾害

1.C 2.D 解析 第1题,地震是地球内能以地震波的形式急剧释放出来,引起地面震动;滑坡多发生在地势起伏较大、植被覆盖较差的地区;地震有可能诱发滑坡,两者有一定的关联性;地震与气象灾害没有关联性。第2题,滑坡多发生在山区,滑坡受地形因素影响;地震的危害和影响比滑坡大;目前,我们还不能对地震灾害准确预报;滑坡多发生在地势起伏较大、植被覆盖较差的地区,恢复植被、保持水土可以减小滑坡的发生频率和强度。

3.D 4.C 解析 第3题,图示为地震及次生灾害,台风与地震无关。第4题,图中不能直接显示自然灾害具有分布的广泛性。

5.A 6.A 解析 第5题,据材料“挟带大量泥沙和石块的特殊洪流在山区沟口堆积形成的扇状地貌称为泥石流扇”可知,图示地区泥石流扇广布的物质条件是岩体破碎,有大量泥沙和石块,A对。故选A。第6题,据材料可知,图示地区位于云南怒江北段,山高谷深,地形崎岖,当挟带大量泥沙和石块的特殊洪流在流经山区沟口处时,地势变平坦,洪流流速减慢,大量泥沙和石块在山区沟口堆积,形成泥石流扇,因此泥石流扇处地形平坦,利于聚落的建设,A对;泥石流扇和其他地区的降水量差别不大,B错;河网稠密、土壤肥沃不是当地聚落向泥石流扇拓展的主要原因,C、D错。故选A。

7.答案 (1)甲地。地形坡度较大;位于东南季风的迎风坡,降水多。

(2)冲毁铁路,阻塞河道,引发洪涝灾害。

解析 第(1)题,从图中可以看出,甲地等高线密集,地形坡度较大,且位于东南季风的迎风坡,降水多,更容易发生泥石流。第(2)题,根据图中信息可以得出,丙地附近有铁路,而且铁路跨越河流,发生泥石流时可能冲毁铁路;丙地山谷有河流发育,发生泥石流时可能阻塞河道,引发洪涝灾害。

8.C 9.B 解析 第8题,地壳是地球固体地表构造的最外圈层,整个地壳平均厚度约17千米,其中大陆地壳厚度较大,平均厚度为39—41千米,高山、高原地区地壳更厚,最高可达70千米,大洋地壳则远比大陆地壳薄,厚度只有几千米;地幔是地球内部介于地壳和地核之间的圈层,是地球的中间层,深度从地壳底界到2 900千米。本次地震震源深度约80千米,因此震源在地幔,C正确,A、B、D错误。故选C。第9题,图中等震线是以甲地为中心绘制的,推测此次震中所在位置为甲地,一般情况距离震中越近,破坏程度越大,因此破坏程度表现为甲>乙>丙>丁,B正确;甲距离震中更近,甲处比乙处先感觉到地震,A错误;一次地震只有一个震级,C错误;等震线为地震破坏程度近似的各点所连成的线,同一等震线上的各点到震中的距离不一定相等,这是因为破坏程度还与地质条件、地面建筑等有关,D错误。故选B。

10.C 11.D 解析 第10题,根据材料可知,滑坡体物质是因山体崩塌产生的。图中河谷南侧等高线密集,坡度大,最可能出现崩塌滑移,因此滑坡体物质最有可能来源于河谷的南侧。C正确;A、B、D错误,故选C。第11题,堰塞湖的堰塞体垮塌后可能会淹没下游沿岸居民点,图中聚落⑤处于堰塞湖下游,可能会被淹没;该堰塞湖形成后,河流水位上涨,可能会淹没上游临近河流的聚落,因此聚落④被淹没的威胁更大,因此影响最大的聚落是④⑤,D正确。①②③地势较高,被淹没可能性小,A、B、C错误。故选D。

12.A 13.B 解析 第12题,小江流域被称为“泥石流自然博物馆”说明小江流域泥石流多发,主要是地表岩石破碎并且降水强度较大共同作用导致,①③正确。降水年际变化大,对泥石流发生影响较小,②错误。大量砍伐森林不属于自然原因,④错误。A正确。第13题,阶梯—深潭系统能够调节地表径流,减小地表径流量和流速,所以能够减少流水侵蚀的强度,B正确。阶梯—深潭系统无法改变流域降水强度以及河床地质结构,A、C错误。阶梯—深潭系统没有改变河流流水方向,D错误。

14.B 15.D 解析 第14题,滑坡是指斜坡上的土体或者岩体,受河流冲刷、地下水活动、雨水浸泡、地震及人工切坡等因素影响,在重力作用下,沿着一定的软弱面或者软弱带,整体地或者分散地顺坡向下滑动的自然现象。结合区域背景和滑坡地质灾害的主要成因,可知黄土高原夏季多暴雨,易发生滑坡灾害,B正确;干旱、大风与滑坡关系不大,排除A、C;冻融作用主要见于冰川作用区、高山区和冻土区,冻融作用在黄土高原相对较弱,且冻融作用多引起泥石流,D错误。故选B。第15题,由材料可知,前三个阶段表现为岩体或土体的变形阶段,主体部分尚未失稳,故滑坡尚未成灾,排除A、B、C;破坏运动阶段主滑地段已失稳,滑动面以上的岩(土)体沿滑动面滑出,即灾害已形成,D正确。故选D。

16.答案 (1)地表岩石破碎,碎屑物丰富;地势起伏大,运动速度快,冲击力强;气温升高,冰雪(冰川)融水量大,侵蚀和搬运能力强。

(2)多砾石,平均粒径大;棱角分明,磨圆度差;大小混杂,分选性差。

(3)冰川堆积体在左(南)岸形成凸岸;河道变窄、河水变深,主河道靠近右(北)岸;流速加快,对右(北)岸侵蚀加强,右(北)岸经长期侵蚀逐渐形成凹岸,河岸由直变弯。

解析 第(1)题,据材料可知,该地区地处板块消亡边界,地壳运动活跃,而且外力风化、侵蚀作用强,使得地表岩石破碎,碎屑物丰富;该流域多高大山脉,地势起伏大,岩石碎屑物质从山体掉落时运动速度快,冲击力强;该地区冰川广布,当气温升高时,冰雪(冰川)融水量大,产生的径流流速快,侵蚀和搬运能力强,能够搬运大量碎石泥沙,容易引发泥石流。第(2)题,沉积物的磨圆度一般指碎屑颗粒大小的均匀程度;大小均匀者,分选性好;大小混杂者,分选性差。风力和流水作用由于随着搬运驱动力的能量逐渐减小,颗粒大的先沉积,颗粒小的后沉积,沉积物分选性好。而冰川和风化作用产生的沉积物分选性差,因为冰碛物多是粗细不等、棱角分明的碎块,有的角砾表面具有磨光面或冰擦痕,分选性和磨圆性较差。一般而言,搬运距离越长或经反复搬运,磨圆度越高,而风化或重力崩塌、冰川作用形成的碎屑,搬运距离短、次数少,磨圆度较差。因此,与冲积平原相比,冰川泥石流堆积体中多粒径较大的砾石,棱角分明、大小混杂,磨圆度和分选性差。第(3)题,根据图文材料可知,冰川泥石流形成的堆积体常对河道产生影响,如该地的沟谷冰川泥石流堆积体较突出,伸入河流之中,从而影响流水的流向(及流水的侵蚀方向)。题目强调的是变化过程。具体来说,冰川泥石流堆积体堆积在图示河道内,使得左岸形成凸岸,导致河道变窄,形成“狭管效应”(气流、水流等由开阔地带流入地形构成的窄谷时,加速流过,侵蚀性增强)导致河水变深,导致右岸受到的侵蚀作用加强(主河道向右岸靠近)。最终右岸(北岸)经过长期侵蚀形成凹岸,使得河岸由直变弯。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)