第4章 自然地理实践的基本方法 第1节 自然地理野外实习方法--2025中图版地理必修第一册同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第4章 自然地理实践的基本方法 第1节 自然地理野外实习方法--2025中图版地理必修第一册同步练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 616.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-01 09:14:02 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025中图版地理必修第一册

第一节 自然地理野外实习方法

A组必备知识基础练

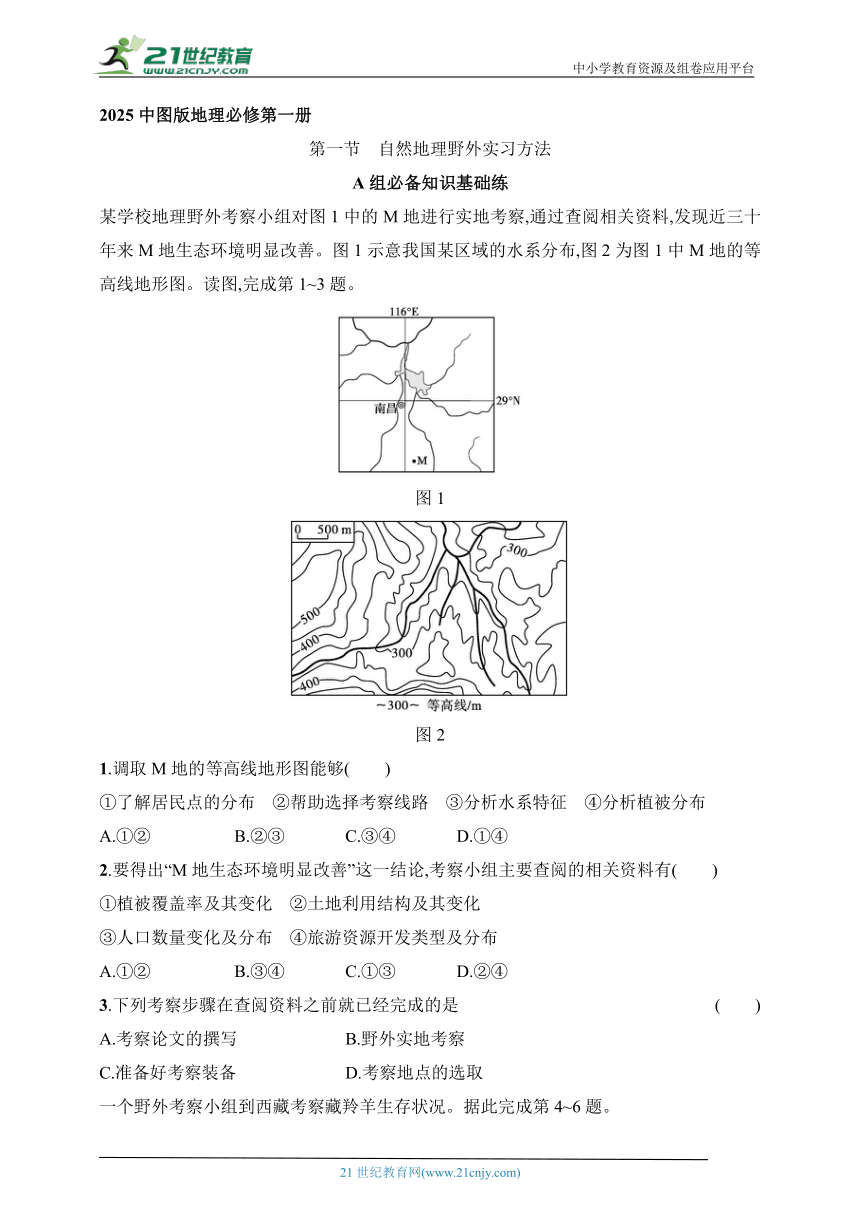

某学校地理野外考察小组对图1中的M地进行实地考察,通过查阅相关资料,发现近三十年来M地生态环境明显改善。图1示意我国某区域的水系分布,图2为图1中M地的等高线地形图。读图,完成第1~3题。

图1

图2

1.调取M地的等高线地形图能够( )

①了解居民点的分布 ②帮助选择考察线路 ③分析水系特征 ④分析植被分布

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

2.要得出“M地生态环境明显改善”这一结论,考察小组主要查阅的相关资料有( )

①植被覆盖率及其变化 ②土地利用结构及其变化

③人口数量变化及分布 ④旅游资源开发类型及分布

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

3.下列考察步骤在查阅资料之前就已经完成的是 ( )

A.考察论文的撰写 B.野外实地考察

C.准备好考察装备 D.考察地点的选取

一个野外考察小组到西藏考察藏羚羊生存状况。据此完成第4~6题。

4.野外考察小组不需准备的仪器设备是( )

A.望远镜 B.罗盘仪

C.照相机 D.汽车

5.野外考察小组需准备的装备有( )

①防晒霜 ②羽绒服 ③雨衣 ④救生衣 ⑤救生圈

A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.①④⑤

6.晚上在野外迷路,可利用辨别方向的一组是( )

①罗盘 ②太阳 ③树木的年轮 ④北极星 ⑤手表

A.①②④ B.②③④ C.②⑤ D.①③④

7.[2024山东济宁模拟]阅读图文材料,完成下列各题。

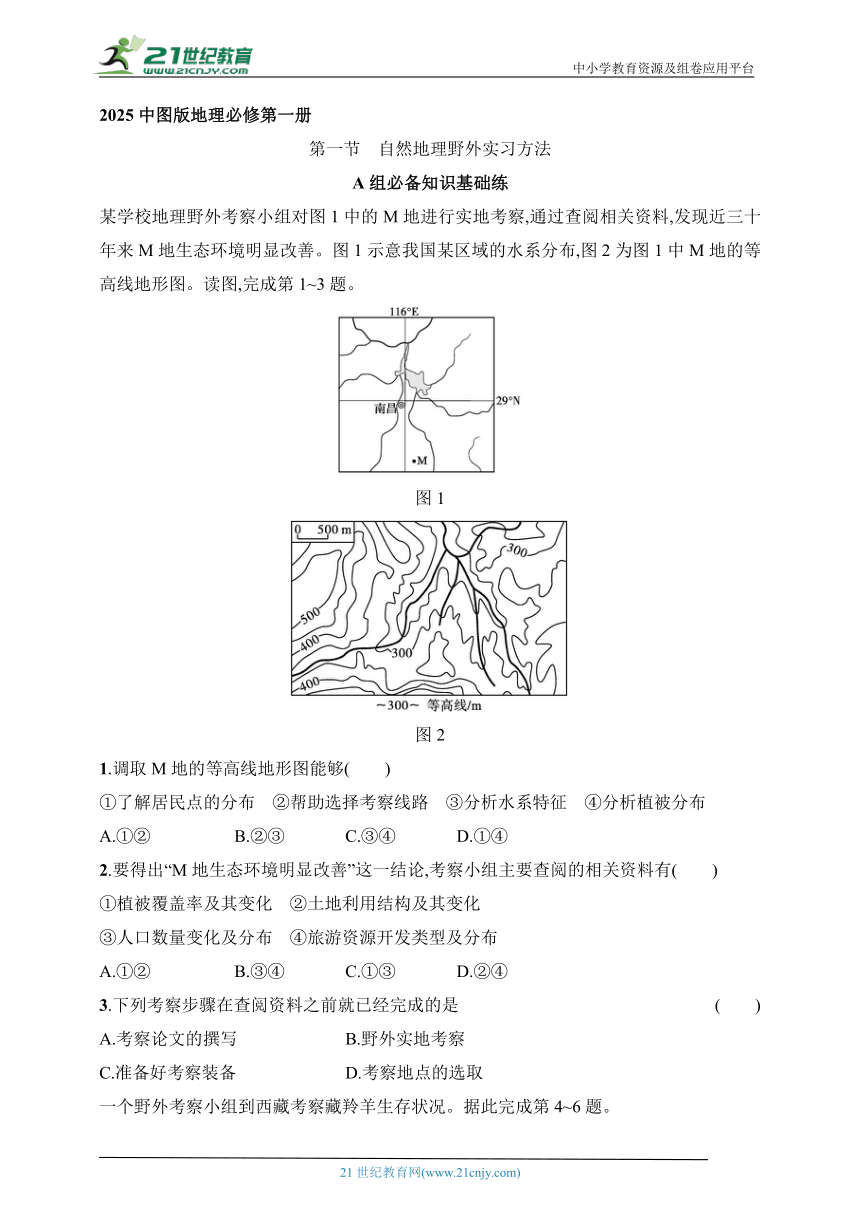

下图为我国某地等高线地形图。某校高中学生暑期在图示地区进行了野外考察活动。

(1)说出野外考察前应做的前期准备。

(2)除岩石、地貌、生物以外,在此次野外考察中还可以观察 、 等自然环境要素。

(3)下列四幅地形剖面图中,能正确反映图中PQ一线地势起伏状况的是( )

B组关键能力提升练

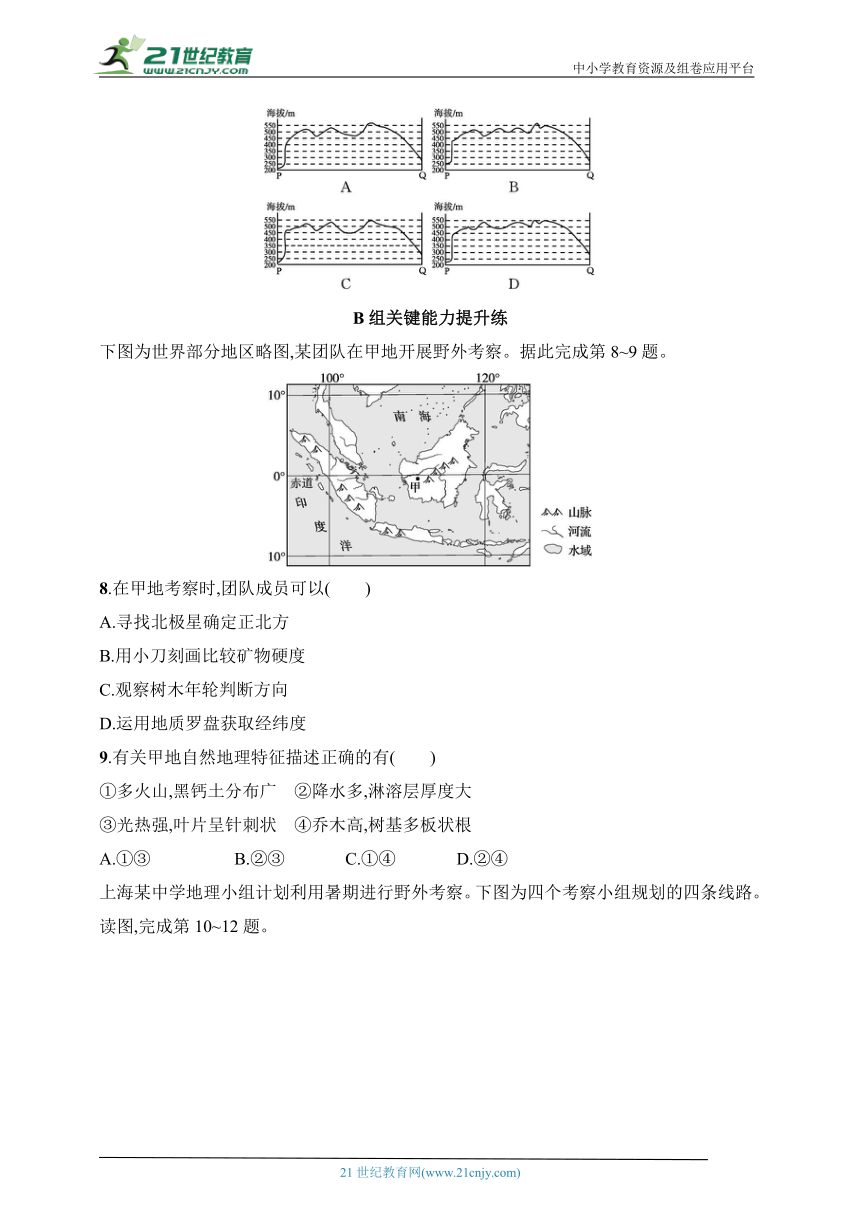

下图为世界部分地区略图,某团队在甲地开展野外考察。据此完成第8~9题。

8.在甲地考察时,团队成员可以( )

A.寻找北极星确定正北方

B.用小刀刻画比较矿物硬度

C.观察树木年轮判断方向

D.运用地质罗盘获取经纬度

9.有关甲地自然地理特征描述正确的有( )

①多火山,黑钙土分布广 ②降水多,淋溶层厚度大

③光热强,叶片呈针刺状 ④乔木高,树基多板状根

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

上海某中学地理小组计划利用暑期进行野外考察。下图为四个考察小组规划的四条线路。读图,完成第10~12题。

10.考察线路中,经过干湿地区最多的是( )

A.① B.② C.③ D.④

11.在①考察线路的终点,能观察到的自然植被类型是 ( )

A.常绿阔叶林 B.温带草原

C.针阔混交林 D.荒漠植被

12.④考察线路中,发现了大量的马尾松、茶树等植物,该类植物分布区( )

A.降水稀少 B.光照强烈

C.阴冷潮湿 D.酸性土壤

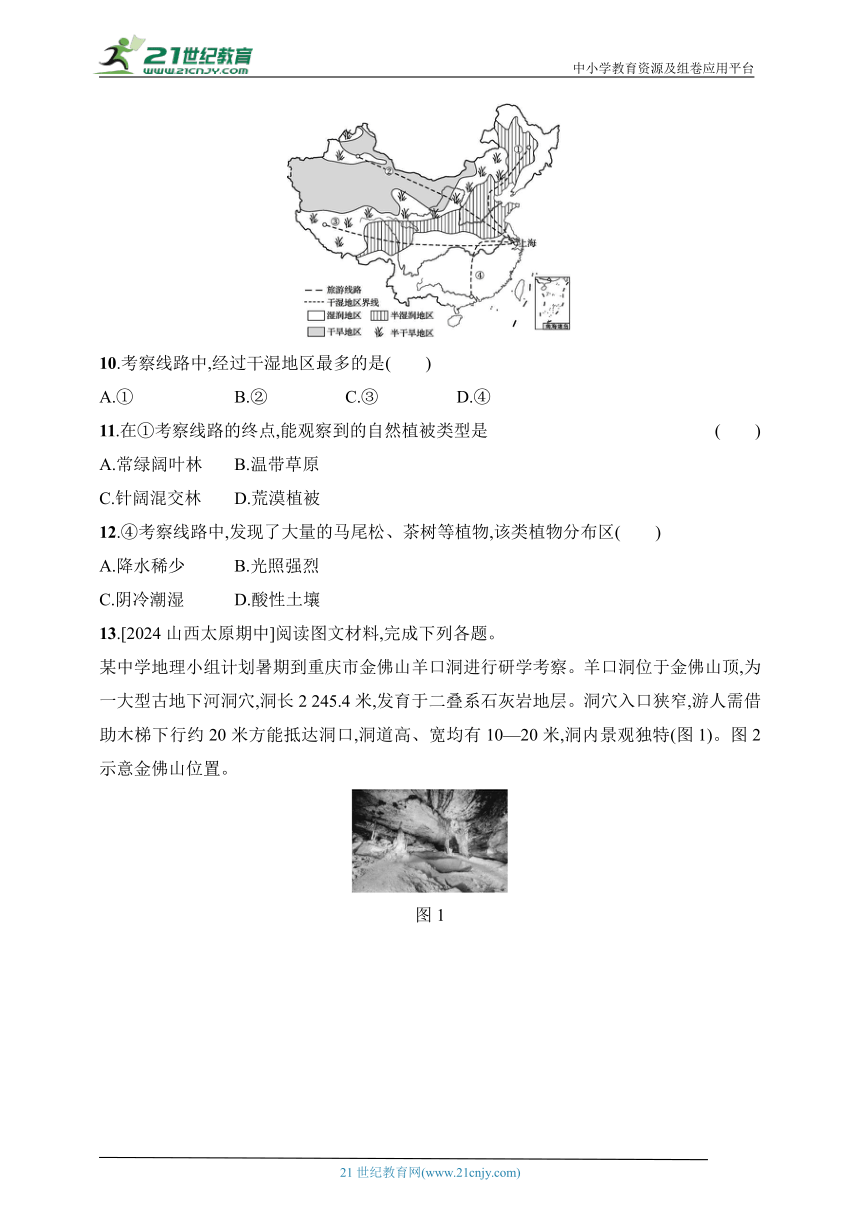

13.[2024山西太原期中]阅读图文材料,完成下列各题。

某中学地理小组计划暑期到重庆市金佛山羊口洞进行研学考察。羊口洞位于金佛山顶,为一大型古地下河洞穴,洞长2 245.4米,发育于二叠系石灰岩地层。洞穴入口狭窄,游人需借助木梯下行约20米方能抵达洞口,洞道高、宽均有10—20米,洞内景观独特(图1)。图2示意金佛山位置。

图1

图2

(1)指出羊口洞所属的地貌类型。

(2)为全面认识该地貌,请帮助该地理小组拟定研学的主要任务。

(3)根据“安全第一”原则,为该小组同学拟定实地考察时规避风险的措施。

(4)研学过程中,有同学认为该类地貌不利于人类的生活生产。请说明理由。

参考答案

第四章 第一节 自然地理野外实习方法

1.B 2.A 3.D 解析 第1题,M地的等高线地形图中没有体现居民点的分布,①错;借助等高线地形图可帮助选择考察线路,如线路设计中坡度的大小、安全性等问题可通过等高线地形图分析出来,②对;图中显示出河流干支流分布等水系特征,③对;植被的分布状况需要到实地考察得出,④错。故选B。第2题,M地生态环境明显改善的标志是植被覆盖率明显提升,同时土地利用结构也趋于合理。而人口的分布和旅游资源的开发不能反映生态环境的改善。故③④错误,①②符合题意。故选A。第3题,在地理野外考察活动中首先要明确考察内容,选取考察地点,在此基础上再查阅资料、准备考察装备、进行野外实地考察,最后对考察成果进行总结分析并撰写考察报告。因此,在查阅资料之前就已经完成的考察步骤是考察地点的选取,D正确。故选D。

4.D 5.A 6.D 解析 第4题,汽车属于交通工具,不属于仪器设备。汽车行驶易对藏羚羊产生影响,引起警觉逃离,不利于观测。D符合题意。望远镜、罗盘仪、照相机均为野外考察需要的设备,A、B、C不符合题意。故选D。第5题,青藏高原地势高,空气稀薄,昼夜温差大,太阳辐射强,天气多变化,因此需要准备防晒霜、羽绒服和雨衣等装备。该地位于河流上游,河流水量有限,不适宜船舶航行,不需要④救生衣、⑤救生圈。①②③正确,A正确。故选A。第6题,晚上在野外辨别方向可利用北极星确定北方,树木年轮确定南方,罗盘受地磁场影响指示南北,不受太阳光影响。因晚上没有太阳,无法用太阳作为参照物,手表定向也需要太阳方位,也不能用。故②⑤错误,①③④正确,D符合题意。故选D。

7.答案 (1)资料准备;装备准备;观察点和观察路线的选择。

(2)土壤 水文

(3)A

解析 第(1)题,野外考察的前期准备包括:查阅与研究区域相关的地质、地貌、气候、水文、土壤、生物等方面的文献资料或图片;准备好必要的仪器设备和装备,如望远镜、罗盘仪、地质锤、气压计、放大镜、照相机和样本袋等,并根据季节的变化准备帽子、雨衣、防晒霜等生活用品;选择适当的观察点和观察路线。第(2)题,野外考察内容包括研究地貌、气候、水文、土壤和植被等自然地理要素及要素间相互作用形成的自然综合体。第(3)题,图中PQ沿线经过三座山峰,最高峰为550米以上,排除B、D;P点海拔在250米以下,Q点海拔在250—300米,陡崖顶部高度大于等于400米,小于450米,排除C。故能正确反映PQ一线地势起伏状况的是A图。故选A。

8.B 9.D 解析 第8题,读图可知,甲地在赤道以南地区,而能观测到北极星的地区应在北半球,所以甲地无法寻找北极星确定正北方,A错误;用小刀刻画矿物,感受矿物是否容易被小刀刻画,可以比较矿物的硬度,B正确;甲地靠近赤道,年内光照从南侧和从北侧照射到树木的时间几乎相同,所以树木的年轮并没有呈现显著的南北差异,无法通过树木年轮辨别方向,C错误;运用地质罗盘并不能准确获取经纬度,D错误。故选B。第9题,黑钙土是温带半湿润地区草甸草原植被下形成的土壤,在热带区域分布极少,①错误;甲地属热带雨林气候,全年多雨,淋溶层厚度大,②正确;热带雨林气候下的植被是热带雨林,叶片宽大,并不是呈针刺状,③错误;热带雨林乔木高,树基多板状根,④正确。故选D。

10.B 11.C 12.D 解析 第10题,读图可知,②线路依次经过了湿润地区、半湿润地区、半干旱地区和干旱地区,①线路依次经过了湿润地区、半湿润地区,③线路依次经过了湿润地区、半湿润地区和半干旱地区,④线路只经过了湿润地区。故考察线路中,经过干湿地区最多的是②线路,B正确。故选B。第11题,①考察线路的终点位于我国东北地区,属于中温带半湿润地区,其自然植被应为森林植被,不能观察到草原和荒漠,常绿阔叶林属于亚热带植被,所以在该地能观察到的自然植被类型为针阔混交林。故C正确,A、B、D错误。故选C。第12题,④考察线路位于我国南方地区,这里降水较多,热量丰富,光照条件一般,该地区多有马尾松、茶树等植物分布,该类植物分布区为酸性土壤。故D正确,A、B、C错误。故选D。

13.答案 (1)喀斯特地貌(岩溶地貌)。

(2)拍摄(绘制)地貌景观图;观察(描述)地貌景观特点;探究地貌形成条件及过程;认识溶洞、石笋、石柱等。

(3)山区地势起伏大,注意交通安全;洞穴入口处增加防护措施和安全疏导人员;洞内携带照明设备,注意防滑;查看天气预报,避开雨天等。

(4)地形崎岖,不利于交通建设;地势起伏大,山地多,平地少,耕地面积小;水土流失严重,土层薄;地表水易下渗,不利于农业生产活动。

解析 第(1)题,由图可知,洞内有石钟乳、石笋等,为喀斯特地貌。第(2)题,首先,要拍摄洞内的景观、观察(描述)喀斯特地貌的形态特征;其次,具体描述不同类型的形态特征,了解其形成过程;从高度、形状、认识溶洞、石笋、石柱等。第(3)题,由于经过地区以山区为主,地势起伏大,注意交通安全;由地面到洞口约有20米,且要有木梯,因此要增加防护措施和安全疏导人员,避免滑倒;洞内黑暗,需携带照明设备,注意防滑;应查看天气预报,避开雨天等。第(4)题,由于地表以峰林、峰丛为主,地形崎岖,不利于交通建设;地势起伏大,山地多,平地少,耕地面积小;水土流失严重,土层薄,土壤贫瘠;多裂缝,地表水易下渗,干旱缺水,不利于农业生产活动。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025中图版地理必修第一册

第一节 自然地理野外实习方法

A组必备知识基础练

某学校地理野外考察小组对图1中的M地进行实地考察,通过查阅相关资料,发现近三十年来M地生态环境明显改善。图1示意我国某区域的水系分布,图2为图1中M地的等高线地形图。读图,完成第1~3题。

图1

图2

1.调取M地的等高线地形图能够( )

①了解居民点的分布 ②帮助选择考察线路 ③分析水系特征 ④分析植被分布

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

2.要得出“M地生态环境明显改善”这一结论,考察小组主要查阅的相关资料有( )

①植被覆盖率及其变化 ②土地利用结构及其变化

③人口数量变化及分布 ④旅游资源开发类型及分布

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

3.下列考察步骤在查阅资料之前就已经完成的是 ( )

A.考察论文的撰写 B.野外实地考察

C.准备好考察装备 D.考察地点的选取

一个野外考察小组到西藏考察藏羚羊生存状况。据此完成第4~6题。

4.野外考察小组不需准备的仪器设备是( )

A.望远镜 B.罗盘仪

C.照相机 D.汽车

5.野外考察小组需准备的装备有( )

①防晒霜 ②羽绒服 ③雨衣 ④救生衣 ⑤救生圈

A.①②③ B.②③④ C.③④⑤ D.①④⑤

6.晚上在野外迷路,可利用辨别方向的一组是( )

①罗盘 ②太阳 ③树木的年轮 ④北极星 ⑤手表

A.①②④ B.②③④ C.②⑤ D.①③④

7.[2024山东济宁模拟]阅读图文材料,完成下列各题。

下图为我国某地等高线地形图。某校高中学生暑期在图示地区进行了野外考察活动。

(1)说出野外考察前应做的前期准备。

(2)除岩石、地貌、生物以外,在此次野外考察中还可以观察 、 等自然环境要素。

(3)下列四幅地形剖面图中,能正确反映图中PQ一线地势起伏状况的是( )

B组关键能力提升练

下图为世界部分地区略图,某团队在甲地开展野外考察。据此完成第8~9题。

8.在甲地考察时,团队成员可以( )

A.寻找北极星确定正北方

B.用小刀刻画比较矿物硬度

C.观察树木年轮判断方向

D.运用地质罗盘获取经纬度

9.有关甲地自然地理特征描述正确的有( )

①多火山,黑钙土分布广 ②降水多,淋溶层厚度大

③光热强,叶片呈针刺状 ④乔木高,树基多板状根

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

上海某中学地理小组计划利用暑期进行野外考察。下图为四个考察小组规划的四条线路。读图,完成第10~12题。

10.考察线路中,经过干湿地区最多的是( )

A.① B.② C.③ D.④

11.在①考察线路的终点,能观察到的自然植被类型是 ( )

A.常绿阔叶林 B.温带草原

C.针阔混交林 D.荒漠植被

12.④考察线路中,发现了大量的马尾松、茶树等植物,该类植物分布区( )

A.降水稀少 B.光照强烈

C.阴冷潮湿 D.酸性土壤

13.[2024山西太原期中]阅读图文材料,完成下列各题。

某中学地理小组计划暑期到重庆市金佛山羊口洞进行研学考察。羊口洞位于金佛山顶,为一大型古地下河洞穴,洞长2 245.4米,发育于二叠系石灰岩地层。洞穴入口狭窄,游人需借助木梯下行约20米方能抵达洞口,洞道高、宽均有10—20米,洞内景观独特(图1)。图2示意金佛山位置。

图1

图2

(1)指出羊口洞所属的地貌类型。

(2)为全面认识该地貌,请帮助该地理小组拟定研学的主要任务。

(3)根据“安全第一”原则,为该小组同学拟定实地考察时规避风险的措施。

(4)研学过程中,有同学认为该类地貌不利于人类的生活生产。请说明理由。

参考答案

第四章 第一节 自然地理野外实习方法

1.B 2.A 3.D 解析 第1题,M地的等高线地形图中没有体现居民点的分布,①错;借助等高线地形图可帮助选择考察线路,如线路设计中坡度的大小、安全性等问题可通过等高线地形图分析出来,②对;图中显示出河流干支流分布等水系特征,③对;植被的分布状况需要到实地考察得出,④错。故选B。第2题,M地生态环境明显改善的标志是植被覆盖率明显提升,同时土地利用结构也趋于合理。而人口的分布和旅游资源的开发不能反映生态环境的改善。故③④错误,①②符合题意。故选A。第3题,在地理野外考察活动中首先要明确考察内容,选取考察地点,在此基础上再查阅资料、准备考察装备、进行野外实地考察,最后对考察成果进行总结分析并撰写考察报告。因此,在查阅资料之前就已经完成的考察步骤是考察地点的选取,D正确。故选D。

4.D 5.A 6.D 解析 第4题,汽车属于交通工具,不属于仪器设备。汽车行驶易对藏羚羊产生影响,引起警觉逃离,不利于观测。D符合题意。望远镜、罗盘仪、照相机均为野外考察需要的设备,A、B、C不符合题意。故选D。第5题,青藏高原地势高,空气稀薄,昼夜温差大,太阳辐射强,天气多变化,因此需要准备防晒霜、羽绒服和雨衣等装备。该地位于河流上游,河流水量有限,不适宜船舶航行,不需要④救生衣、⑤救生圈。①②③正确,A正确。故选A。第6题,晚上在野外辨别方向可利用北极星确定北方,树木年轮确定南方,罗盘受地磁场影响指示南北,不受太阳光影响。因晚上没有太阳,无法用太阳作为参照物,手表定向也需要太阳方位,也不能用。故②⑤错误,①③④正确,D符合题意。故选D。

7.答案 (1)资料准备;装备准备;观察点和观察路线的选择。

(2)土壤 水文

(3)A

解析 第(1)题,野外考察的前期准备包括:查阅与研究区域相关的地质、地貌、气候、水文、土壤、生物等方面的文献资料或图片;准备好必要的仪器设备和装备,如望远镜、罗盘仪、地质锤、气压计、放大镜、照相机和样本袋等,并根据季节的变化准备帽子、雨衣、防晒霜等生活用品;选择适当的观察点和观察路线。第(2)题,野外考察内容包括研究地貌、气候、水文、土壤和植被等自然地理要素及要素间相互作用形成的自然综合体。第(3)题,图中PQ沿线经过三座山峰,最高峰为550米以上,排除B、D;P点海拔在250米以下,Q点海拔在250—300米,陡崖顶部高度大于等于400米,小于450米,排除C。故能正确反映PQ一线地势起伏状况的是A图。故选A。

8.B 9.D 解析 第8题,读图可知,甲地在赤道以南地区,而能观测到北极星的地区应在北半球,所以甲地无法寻找北极星确定正北方,A错误;用小刀刻画矿物,感受矿物是否容易被小刀刻画,可以比较矿物的硬度,B正确;甲地靠近赤道,年内光照从南侧和从北侧照射到树木的时间几乎相同,所以树木的年轮并没有呈现显著的南北差异,无法通过树木年轮辨别方向,C错误;运用地质罗盘并不能准确获取经纬度,D错误。故选B。第9题,黑钙土是温带半湿润地区草甸草原植被下形成的土壤,在热带区域分布极少,①错误;甲地属热带雨林气候,全年多雨,淋溶层厚度大,②正确;热带雨林气候下的植被是热带雨林,叶片宽大,并不是呈针刺状,③错误;热带雨林乔木高,树基多板状根,④正确。故选D。

10.B 11.C 12.D 解析 第10题,读图可知,②线路依次经过了湿润地区、半湿润地区、半干旱地区和干旱地区,①线路依次经过了湿润地区、半湿润地区,③线路依次经过了湿润地区、半湿润地区和半干旱地区,④线路只经过了湿润地区。故考察线路中,经过干湿地区最多的是②线路,B正确。故选B。第11题,①考察线路的终点位于我国东北地区,属于中温带半湿润地区,其自然植被应为森林植被,不能观察到草原和荒漠,常绿阔叶林属于亚热带植被,所以在该地能观察到的自然植被类型为针阔混交林。故C正确,A、B、D错误。故选C。第12题,④考察线路位于我国南方地区,这里降水较多,热量丰富,光照条件一般,该地区多有马尾松、茶树等植物分布,该类植物分布区为酸性土壤。故D正确,A、B、C错误。故选D。

13.答案 (1)喀斯特地貌(岩溶地貌)。

(2)拍摄(绘制)地貌景观图;观察(描述)地貌景观特点;探究地貌形成条件及过程;认识溶洞、石笋、石柱等。

(3)山区地势起伏大,注意交通安全;洞穴入口处增加防护措施和安全疏导人员;洞内携带照明设备,注意防滑;查看天气预报,避开雨天等。

(4)地形崎岖,不利于交通建设;地势起伏大,山地多,平地少,耕地面积小;水土流失严重,土层薄;地表水易下渗,不利于农业生产活动。

解析 第(1)题,由图可知,洞内有石钟乳、石笋等,为喀斯特地貌。第(2)题,首先,要拍摄洞内的景观、观察(描述)喀斯特地貌的形态特征;其次,具体描述不同类型的形态特征,了解其形成过程;从高度、形状、认识溶洞、石笋、石柱等。第(3)题,由于经过地区以山区为主,地势起伏大,注意交通安全;由地面到洞口约有20米,且要有木梯,因此要增加防护措施和安全疏导人员,避免滑倒;洞内黑暗,需携带照明设备,注意防滑;应查看天气预报,避开雨天等。第(4)题,由于地表以峰林、峰丛为主,地形崎岖,不利于交通建设;地势起伏大,山地多,平地少,耕地面积小;水土流失严重,土层薄,土壤贫瘠;多裂缝,地表水易下渗,干旱缺水,不利于农业生产活动。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)