第16课 明朝的对外关系【分层作业】【教学评一体化】大单元整体教学

文档属性

| 名称 | 第16课 明朝的对外关系【分层作业】【教学评一体化】大单元整体教学 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-31 11:17:45 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第16课 《明朝的对外关系》 分层作业

考向1. 郑和下西洋:考查郑和下西洋的背景、目的、路线、规模及历史意义,理解其在世界航海史上的重要地位。

考向2. 戚继光抗倭:重点关注戚继光抗倭的原因、经过和意义,认识其维护国家海防安全和民族利益的重要贡献。

考向3. 对外政策的变化:要求学生分析明朝从开放的对外交往到逐渐走向闭关自守的原因、过程及影响。

1.印度尼西亚有个三宝垄港,马来西亚有座三宝山,这些是为了纪念明朝远洋航海家。他是( )

A.岳飞 B.郑和 C.戚继光 D.郑成功

2.郑和船队是当时世界上最庞大的船队,郑和下西洋没有征讨和杀伐,仅仅只有严格的自卫。郑和所到之处,首先向国王、头人等进行礼节性访问,宣读皇帝诏书,赠送大量物品,然后即开展贸易活动。这说明郑和下西洋( )

A.具有和平交往的特点 B.推动全球贸易的发展

C.主要目的是宣扬国威 D.成为世界航海的壮举

3.下图的史料,有助于我们研究( )

戚继光《纪效新书》中的“鸳鸯镇”示意图 澳门的大三巴牌坊,原名圣保禄教堂。1635年由葡萄牙人建成

A.元朝的民族关系 B.明朝的集权体制

C.明朝的对外交往 D.清朝的科技文化

4.明朝万历年间,一位日本权臣发动侵略朝鲜的战争。明朝应朝鲜请求,两次出兵援助,都取得了胜利。这位发动侵略朝鲜的战争的日本权臣是( )

A.源赖朝 B.大久保利通 C.织田信长 D.丰臣秀吉

5.2024年,澳门回归祖国25周年,历史上欧洲殖民者在澳门建立据点,并最终占据澳门。这一殖民者是( )

A.西班牙 B.英国 C.葡萄牙 D.荷兰

6.郑和率领大规模船队,远航亚、非30余国,每至一国即宣谕皇帝诏书,向各国国王、地方首领颁赐礼物,“事竣,各具方物及异普珍禽等件,遣使领责,附随宝舟赴京朝贡”。一时间,海外诸国使节纷至沓来。这说明郑和下西洋( )

A.增进了中外友好往来 B.推动了航海事业发展

C.打破了中外隔绝状态 D.促进了全球物种交换

7.郑和七下西洋,他的随从不仅与郑和一起绘制了航海图,而且与航海图相伴产生了四部重要的地理著作。这些书详细地记载了郑和七次出航所到地区的地理、风俗物产等情况。这说明郑和下西洋( )

A.推动中外文化的交流 B.是世界航海史上的壮举

C.增加了政府财政收入 D.促进了明朝对世界的了解

8.下面的历史时序图中空格处应填( )

A.开元盛世 B.澶渊之盟 C.戚继光抗倭 D.设立军机处

9.明末学者曾评价某位历史人物:“因练三军,短长互组。南北并驱,利于险走。阵名鸳鸯可暂可久。分守浙东,岛夷时吼。”该历史人物是( )

A.文天祥 B.戚继光 C.岳飞 D.寇准

10.《郑和下西洋·新航路开辟·明清景德镇瓷器外销欧美》写道:“1514年,葡萄牙人到达广州附近的屯门岛,购买了一批瓷器。这是葡萄牙殖民者第一次来到中国,……1522年,葡萄牙国王宣布从印度返程的商船可装运占总船货1/3的瓷器。”这说明( )

A.最早来中国的西方人是葡萄牙人

B.葡萄牙人特别喜爱中国瓷器才来到中国

C.葡萄牙人推动了中西的瓷器贸易

D.葡萄牙人是在郑和下西洋期间来到中国

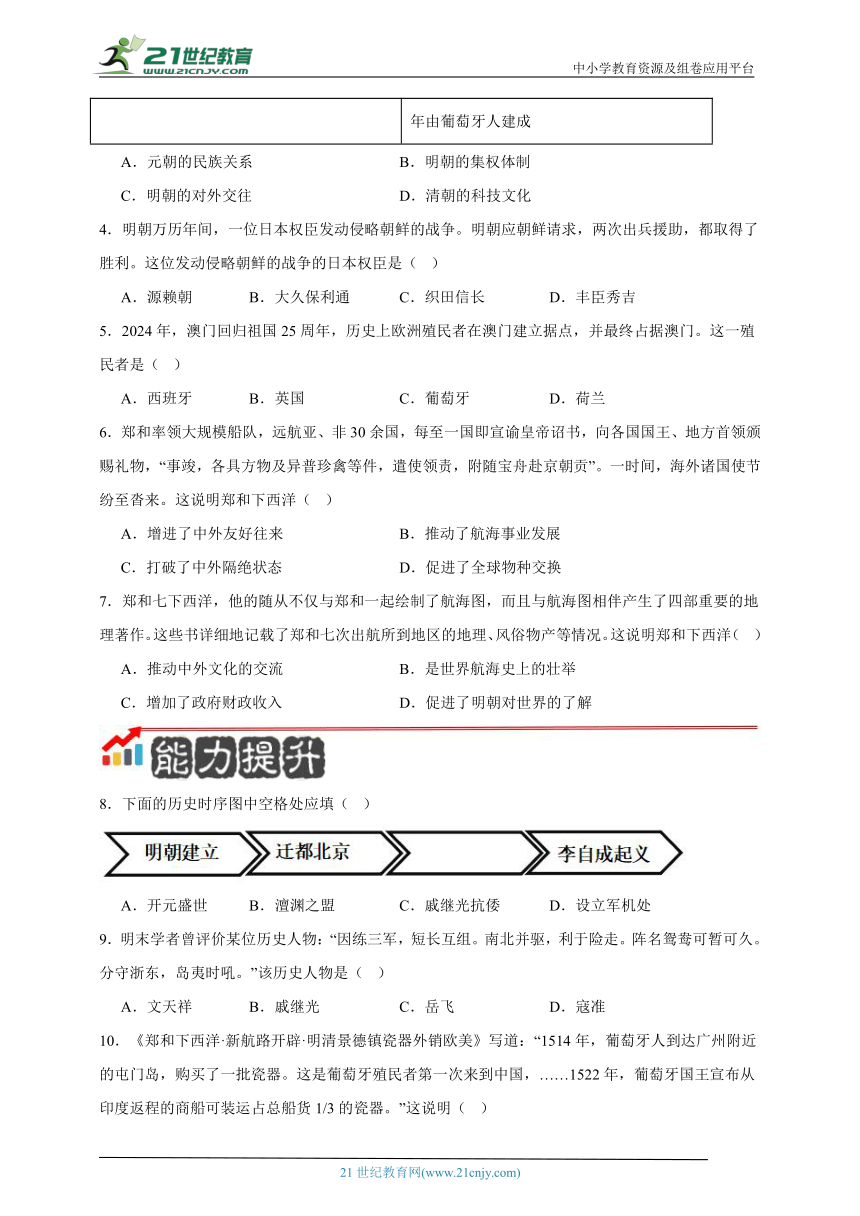

11.如图是明朝初期胡椒售价的方块堆叠图。由此可见( )

A.明朝时胡椒开始传入中国 B.郑和下西洋后胡椒大幅降价

C.明政府完全垄断胡椒销售 D.晋商徽商大量从事胡椒贸易

12.明朝时期,郑和开拓了中国同南洋、印度洋、东非的贸易市场。在交易中,择定日期,对运去的中国丝织品、百货等商品,逐一议定价格,把价格列入书面合同,双方保存,再不悔改。据此可知,郑和下西洋( )

A.宣扬了明朝政府的国威 B.推动了资本主义萌芽的出现

C.促进了中外的经济交流 D.冲击了传统的对外贸易政策

13.报效祖国、将个人命运与国家前途紧密结合,是中华民族最深沉的文化基因。下列诗句体现这一文化基因且与明朝历史有关的是( )

A.壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血 B.人生自古谁无死,留取丹心照汗青

C.一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧 D.苟利国家生死以,岂因祸福避趋之

14.“一年三百六十日,多是横戈马上行。”“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”“封侯非我意,但愿海波平。”以上是收录在《止止堂集》的一些诗句。与此相关的英雄人物是( )

A.霍去病 B.岳飞 C.戚继光 D.康熙帝

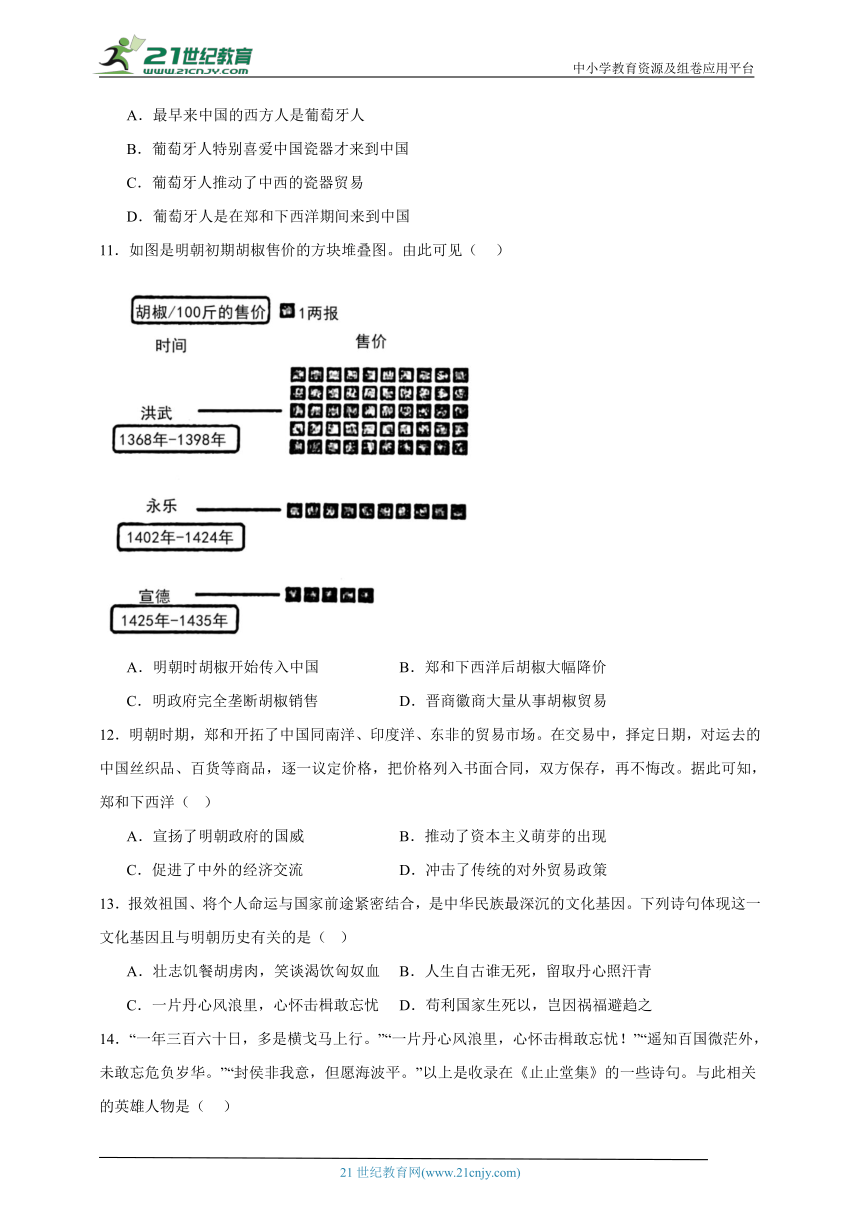

15.【丝绸之路】

材料一

——据《中国历史地图册》

材料二 下表为往来于丝绸之路上的著名人物

朝代 人物 主要事迹

汉朝 张骞 两次出使西域,带回了西域见闻,带去了中原物产。

甘英 出使大秦,到达波斯湾,了解了沿途风俗。

唐朝 鉴真 六次东渡日本,传授佛经,传播医药、书法、建筑等中国文化

玄奘 西行天竺,带回并翻译大量佛经,口述成书《大唐西域记》。

吉备真备 两次出任遣唐使,把唐代的历法、音乐、语言等传播到日本。

元朝 马可·波罗 在元朝生活了十七年,回意大利后口述形成《马可·波罗行纪》,介绍了中国的富庶和先进。

——据吕思勉《中国史》

材料三 丝绸之路上,原产中国的丝绸、瓷器、茶叶等,向西运输到中亚、伊朗、阿拉伯和罗马帝国的消费者手里。罗马帝国生产的玻璃器皿、首饰、橄榄油等也在丝绸之路上大量流动。西亚和北非工匠大量仿制中国各类瓷器,其器形、色彩、花纹等都与中国瓷器类似。

——摘编自【美】杰里·本特利《新全球史》

根据上述材料,回答下列问题:

(1)据材料一、由图1到图2反映了古代丝绸之路怎样的变迁。

(2)据材料二中的“主要事迹”,将上述人物分类并简要说明理由。

(3)综合上述三则材料中的“路、人、物”,谈谈对丝绸之路的认识。

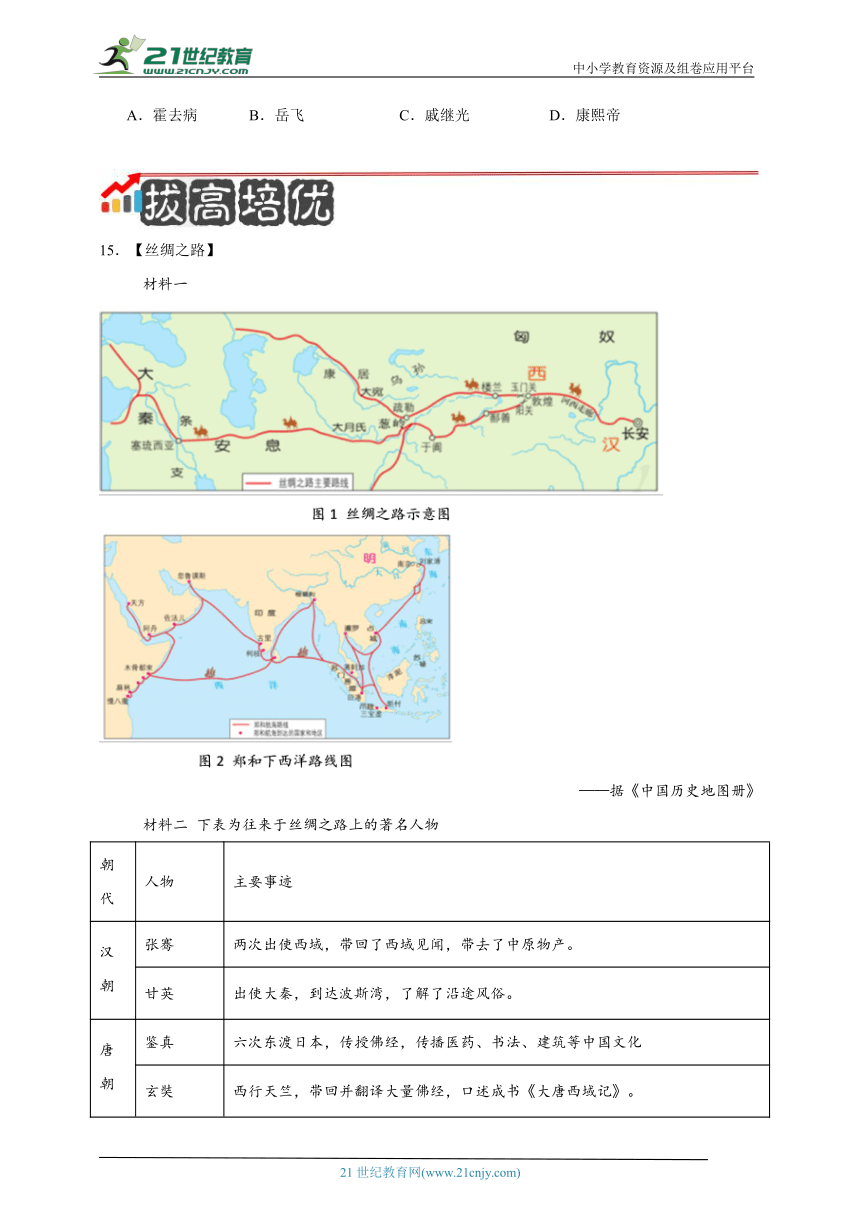

16.郑和下西洋某学校七年级学生为庆祝即将到来的中国航海日(7月11日)准备设计一期板报,请你与他们一起完成。

文献:永乐之初,敕遣中外重臣,循西海诸国昭示恩威。……宣宗章皇帝嗣登大宝,普赉(赏赐)天下。乃命正使太监郑和、王景弘等兼督武臣,统率官兵数万,乘驾宝舟百艘,前往海外,开诏颁赏,遍谕诸番。……惟观日月升坠,以辨西东,星斗高低,度量远近。皆断(砍)木为盘,书刻干支之字,浮针于水,指向行舟。……其所乘之宝舟,体势巍然,巨无与敌,蓬帆锚舵,非二三百人莫能举动。……其所贵(送给)恩颁谕赐之物至,则番王酋长相率拜迎,奉领而去。举国之人奔趋欣跃,不胜感戴。

——明巩珍《西洋番国志》

(1)依据“郑和下西洋路线图”和文献材料,补全“人物简介”。

1405~1433年, 明朝_①_、_②_皇帝为了_③_, 派郑和先后七下西洋。郑和船队借助_④_、_⑤_ 辨别方向, 曾经到达了今天的_⑥_、_⑦_等地区,最远到达_⑧_。郑和的远航时间长、_⑨_, 在世界历史上前所未有。

(2)选配插图。为了说明郑和下西洋的影响,请从以下三幅图中,选择一幅插图,并说明选择的理由。

题号 1 2 3 4 5 6 7

答案 B A C D C A D

题号 8 9 10 11 12 13 14

答案 C B C B C C C

1.B

【详解】根据题干“印度尼西亚有个三宝垄港,马来西亚有座三宝山’”,结合所学可知,这些名称的由来与郑和下西洋有关,郑和名三宝,明政府先后七次派郑和下西洋。船队航行于太平洋和印度洋的广大海域之间,到达亚非三十多个国家,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,郑和下西洋是世界航海史上空前的壮举,B项正确;岳飞是南宋抗金名将,排除A项;戚继光是明朝抗倭将领,排除C项;郑成功抗击荷兰殖民者,收复台湾,排除D项。故选B项。

2.A

【详解】根据材料和所学知识可知,郑和下西洋是中国古代规模最大、船只和海员最多、时间最久的海上航行,也是 15 世纪末欧洲的地理大发现的航行以前世界历史上规模最大的一系列海上探险。从题干中 “没有征讨和杀伐,仅仅只有严格的自卫”“进行礼节性访问,宣读皇帝诏书,赠送大量物品,然后即开展贸易活动” 可以看出,郑和船队的行为以和平友好的交往为主,这体现了和平交往的特点,A项正确;当时的世界贸易尚未形成全球规模,新航路开辟后世界市场才开始逐渐形成,全球贸易才得以真正发展,排除B项;题干中主要强调的是郑和船队和平交往的行为,没有突出宣扬国威这一目的,排除C项;题干内容主要是在描述郑和下西洋的和平交往方式,而不是强调其在世界航海史上的地位和影响,排除D项。故选A项。

3.C

【详解】根据题干信息“戚继光《纪效新书》中的‘鸳鸯阵’示意图”可知,与此相关的戚继光抗击倭寇;根据材料“澳门的大三巴牌坊,原名圣保禄教堂。1635年由葡萄牙人建成”可知,与此相关的是明朝时期葡萄牙侵占澳门,因此这些史料有助于我们研究明朝的对外交往,C项正确;图示史实均与明朝时期的对外关系相关,与元朝、清朝均无关,排除AD项; 明朝的集权体制主要通过废除丞相制度、设立内阁、加强军事和司法控制等措施来实现,与题意不符,排除B项。故选C项。

4.D

【详解】根据所学援朝战争的知识可知,明朝万历年间,日本权臣丰臣秀吉发动侵略朝鲜的战争。明朝应朝鲜请求,两次出兵援助,都取得了胜利,D项正确;12世纪时期,日本天皇大权旁落,幕府代替其统治地位,历史上第一代幕府的开创者是源赖朝,排除A项;大久保利通是日本明治维新时期的资产阶级革命家和政治家,排除B项;织田信长是日本战国时代的重要历史人物,他不仅是一个优秀的军事家,还是一位有远见的政治家和改革家,其一生征战为后来的丰臣秀吉、德川家康政权统一日本打下牢固的基础,和他们一同被并称为“战国三英杰”,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】根据所学知识可知,从16世纪开始,一些欧洲殖民者,相继来到我国沿海地区,进行侵略活动。1553年,葡萄牙殖民者樱取了在我国广东澳门的居住权,C项正确;1626年西班牙殖民者入侵台湾北部,排除A项;英国在近代割占了香港地区,排除B项;荷兰殖民者侵占了台湾,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】据题干“海外诸国使节纷至沓来”和所学知识可知,郑和所到之处宣谕皇帝诏书,向各国国王、地方首领颁赐礼物,各国也向明朝朝贡,说明郑和下西洋增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和互相友好往来,A项正确;“海外诸国使节纷至沓来”说明郑和下西洋加强了中外交往,没有提到航海事业的发展,排除B项;郑和下西洋之前中国是对外开放的,“打破了中外隔绝状态”说法错误,排除C项;“物种交流”指的是植物、动物在不同地区之间的交流,材料中没有提到,并且促进全球物种交换的是新航路开辟,排除D项。故选A项。

7.D

【详解】根据题干“这些书详细地记载了郑和七次出航所到地区的地理、风俗物产等情况”可知,郑和下西洋将沿途见闻记载下来,丰富了中国对外界的认识,促进了明朝对世界的了解,D项正确;题目只提及郑和介绍外界见闻,未提及传播中国文化,不能看出推动中外文化的交流,排除A项;郑和下西洋是世界航海史上的壮举,但题目未提及郑和在航海史上的地位,排除B项;郑和下西洋以宣扬国威为目的,增加政府财政收入的作用较小,排除C项。故选D项。

8.C

【详解】结合所学知识,明朝于1368年建立,1421年明成祖迁都北京,16世纪中后期明军抗倭的代表人物是戚继光,随后明朝在17世纪中期陷入农民起义的风潮,李自成起义于1644年攻入北京,推翻明朝,故在“迁都北京”和“李自成起义”之间应填“戚继光抗倭”,C项正确;开元盛世是唐朝时期的盛世局面,排除A项;澶渊之盟发生在北宋和辽之间,排除B项;清朝设立军机处,排除D项。故选C项。

9.B

【详解】根据题干信息“因练三军,短长互组。南北并驱,利于险走。阵名鸳鸯可暂可久。分守浙东,岛夷时吼”,可知,这是对戚继光练兵和抗倭的描述,结合所学知识可知,明朝中期以后,海防松弛,倭患严重,戚继光奉命抗倭,组建“戚家军”。“戚家军”在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;前往福建、广东配合当地明军剿灭倭寇,东南沿海倭患基本平息,B项正确;文天祥是南宋末年的抗元英雄,与明朝人物的练兵情景没有联系,排除A项;岳飞是南宋末年的抗金英雄,与明朝人物的练兵情景没有联系,排除C项;寇准是北宋宰相、政治家、诗人,与明朝人物的练兵情景没有联系,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】根据题干“1514年,葡萄牙人到达广州附近的屯门岛,购买了一批瓷器。这是葡萄牙殖民者第一次来到中国,……1522年,葡萄牙国王宣布从印度返程的商船可装运占总船货1/3的瓷器。”可知,葡萄牙人来到中国,加速了中国瓷器的外销,C项正确;题干信息未说明最早来中国的西方人是葡萄牙人,排除A项;葡萄牙来中国是为了殖民掠夺,排除B项;郑和下西洋的时间是1405-1433年,排除D项。故选C项。

11.B

【详解】根据所学知识,郑和下西洋发生于永乐皇帝时期,这有利于将东南亚地区的胡椒带入中国,从而影响了胡椒价格的变化,B项正确;明朝以前胡椒已经传入中国,排除A项;“明政府完全垄断胡椒销售”说法太绝对,题干也体现不出明政府对胡椒的垄断,排除C项;晋商主要经营盐业。徽商经营行业以盐、典当、茶木为主,题干无法得出晋商徽商大量从事胡椒贸易的信息,排除D项。故选B项。

12.C

【详解】根据材料并结合所学可知,明朝时期,郑和开拓了中国同南洋、印度洋、东非的贸易市场。在交易中,择定日期,对运去的中国丝织品、百货等商品,逐一议定价格,把价格列入书面合同,双方保存,再不悔改。这体现了郑和推行平等贸易、诚信交易,有利于中国与南洋、印度洋、东非的经贸往来,进而促进了中外的经济交流,C项正确;材料未体现宣扬明朝政府的国威,排除A项;“推动了资本主义萌芽的出现”与材料主旨不符,资本主义萌芽出现在明朝中后期,郑和下西洋发生在明初,排除B项;郑和讲求诚信贸易,不会冲击传统的对外贸易政策,排除D项。故选C项。

13.C

【详解】根据材料“报效祖国、将个人命运与国家前途紧密结合,是中华民族最深沉的文化基因”等信息结合所学知识可知,选项中“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧”可知,这是明朝抗倭英雄戚继光所言,意思是一片赤子之心在这海风海浪里,心里怀着击溃倭寇的报复,不敢忘记国家的忧难,明朝中期后,海防松弛,倭患严重,明政府派遣戚继光等倭寇,戚继光组建了一支作战勇敢,纪律严明的“戚家军”,1561年在台州地区九战九捷,迅速荡平浙江境内的倭寇,至1565年,东南沿海的倭寇基本肃清,C项正确;“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”出自南宋抗金名将岳飞的《满江红》,排除A项;“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的论述出自南宋抗元将领文天祥的《过零丁洋》,排除B项;“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”是清朝主张严禁鸦片的林则徐的名言,排除D项。故选C项。

14.C

【详解】根据“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”“封侯非我意,但愿海波平。”和所学可得出这与沿海的边防有关,明朝时期,戚继光率领“戚家军”抗击倭寇, 在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;随后,戚继光又平息福建、广东地区的倭患,使东南沿海的倭患基本解除。戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上伟大的民族英雄。AB项主要是在陆地上,并没有涉及到海战,排除AB项;D项是清代的皇帝,排除D项。故选C项。

15.(1)变迁:从以陆上丝绸之路为主到以海上丝绸之路为主。

(2)分类和理由:张骞、甘英、鉴真、玄奘一类,他们是中国人,在对外交往过程中传播了中国文化,促进了中外文化交流;吉备真备,马可 波罗为一类,他们的共同特点都来自外国,学习中国文化,传播中国文化,促进中外交流。

(3)认识:丝绸之路是在各朝代不同人物的努力下开通和发展的;形成了海上丝绸之路和陆上丝绸之路;促进了物种交流,促进中外文化交流。

【详解】(1)变迁:根据材料一图1丝绸之路示意图可知体现的是从长安到大秦的陆上丝绸之路。根据材料一图2郑和下西洋路线图可知,体现是从刘家港出发到非洲东海岸和红海沿岸的海上丝绸之路,故变迁:从以陆上丝绸之路为主到以海上丝绸之路为主。

(2)分类和理由:根据材料二中的主要人物事迹可知,张骞出使西域,为丝绸之路的开辟奠定了基础;东汉时期,班超派甘英出使大秦,但并未到达大秦,开辟了通往西亚的路线;唐朝时期,鉴真东渡日本,促进了中日文化交往;唐朝时期,玄奘西行天竺,促进了中印文化交流,综上可知,他们是中国人,在对外交往过程中传播了中国文化,促进了中外文化交流;吉备真备是日本人,是遣唐使的代表人物,把中国隋唐时期文化引入日本;马可·波罗是元朝时期意大利来华旅行人物,综上可知,他们的共同特点都来自外国,学习中国文化,传播中国文化,促进中外交流。故分类和理由:张骞、甘英、鉴真、玄奘一类,他们是中国人,在对外交往过程中传播了中国文化,促进了中外文化交流;吉备真备,马可·波罗为一类,他们的共同特点都来自外国,学习中国文化,传播中国文化,促进中外交流。

(3)认识:根据三则材料可知,题目要求围绕“路、人、物”谈对丝绸之路的认识,实际上材料一体现的是“路”,即陆上丝绸之路和海上丝绸之路;材料二体现的是“人”,国内外不同人物的努力才使得丝绸之路开通和保持通畅;材料三对应的是“物”,即丝绸之路上流通的各种物种,促进物种交流和文化交流。因此,丝绸之路是在各朝代不同人物的努力下开通和发展的;形成了海上丝绸之路和陆上丝绸之路;促进了物种交流,促进中外文化交流。

16.(1)①明成祖(永乐);②明宣宗;③提高明朝的地位和威望(彰显恩威);④⑤日月星辰、 指南针;⑥⑦越南、印度尼西亚、泰国、柬埔寨、马来西亚、斯里兰卡、印度、伊朗、沙特阿拉伯、索马里、肯尼亚、坦桑尼亚;⑧非洲东海岸和红海沿岸;⑨规模大。

(2)①B理由:南京浡泥王墓证明浡泥国的国王访问过中国,体现了郑和下西洋,加强了与周边国家和地区的往来。②C理由:印度尼西亚爪哇岛三宝庙,是当地人为了纪念郑和而建造的,说明当地人民对郑和充满爱戴和敬意,说明郑和下西洋增进了中国与印度尼西亚等周边国家和地区的相互了解和友好往来。

【详解】(1)①②③:结合所学可知,1405~1433年, 明朝明成祖(永乐)、明宣宗皇帝为了提高明朝的地位和威望(彰显恩威),派郑和先后七下西洋。;④⑤:结合所学可知,郑和船队借助日月星辰、 指南针辨别方向;⑥⑦:结合所学可知,郑和船队曾经到达了今天的越南、印度尼西亚、泰国、柬埔寨、马来西亚、斯里兰卡、印度、伊朗、沙特阿拉伯、索马里、肯尼亚、坦桑尼亚等地区;⑧:结合所学可知,郑和船队最远到达非洲东海岸和红海沿岸;⑨:结合所学可知,郑和的远航时间长、规模大, 在世界历史上前所未有。

(2)本题是开放性试题,言之有理即可,可从插图代表的内和意义等角度分析,如,①选择B;理由:南京浡泥王墓证明浡泥国的国王访问过中国,体现了郑和下西洋,加强了与周边国家和地区的往来。②选择C;理由:印度尼西亚爪哇岛三宝庙,是当地人为了纪念郑和而建造的,说明当地人民对郑和充满爱戴和敬意,说明郑和下西洋增进了中国与印度尼西亚等周边国家和地区的相互了解和友好往来。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第16课 《明朝的对外关系》 分层作业

考向1. 郑和下西洋:考查郑和下西洋的背景、目的、路线、规模及历史意义,理解其在世界航海史上的重要地位。

考向2. 戚继光抗倭:重点关注戚继光抗倭的原因、经过和意义,认识其维护国家海防安全和民族利益的重要贡献。

考向3. 对外政策的变化:要求学生分析明朝从开放的对外交往到逐渐走向闭关自守的原因、过程及影响。

1.印度尼西亚有个三宝垄港,马来西亚有座三宝山,这些是为了纪念明朝远洋航海家。他是( )

A.岳飞 B.郑和 C.戚继光 D.郑成功

2.郑和船队是当时世界上最庞大的船队,郑和下西洋没有征讨和杀伐,仅仅只有严格的自卫。郑和所到之处,首先向国王、头人等进行礼节性访问,宣读皇帝诏书,赠送大量物品,然后即开展贸易活动。这说明郑和下西洋( )

A.具有和平交往的特点 B.推动全球贸易的发展

C.主要目的是宣扬国威 D.成为世界航海的壮举

3.下图的史料,有助于我们研究( )

戚继光《纪效新书》中的“鸳鸯镇”示意图 澳门的大三巴牌坊,原名圣保禄教堂。1635年由葡萄牙人建成

A.元朝的民族关系 B.明朝的集权体制

C.明朝的对外交往 D.清朝的科技文化

4.明朝万历年间,一位日本权臣发动侵略朝鲜的战争。明朝应朝鲜请求,两次出兵援助,都取得了胜利。这位发动侵略朝鲜的战争的日本权臣是( )

A.源赖朝 B.大久保利通 C.织田信长 D.丰臣秀吉

5.2024年,澳门回归祖国25周年,历史上欧洲殖民者在澳门建立据点,并最终占据澳门。这一殖民者是( )

A.西班牙 B.英国 C.葡萄牙 D.荷兰

6.郑和率领大规模船队,远航亚、非30余国,每至一国即宣谕皇帝诏书,向各国国王、地方首领颁赐礼物,“事竣,各具方物及异普珍禽等件,遣使领责,附随宝舟赴京朝贡”。一时间,海外诸国使节纷至沓来。这说明郑和下西洋( )

A.增进了中外友好往来 B.推动了航海事业发展

C.打破了中外隔绝状态 D.促进了全球物种交换

7.郑和七下西洋,他的随从不仅与郑和一起绘制了航海图,而且与航海图相伴产生了四部重要的地理著作。这些书详细地记载了郑和七次出航所到地区的地理、风俗物产等情况。这说明郑和下西洋( )

A.推动中外文化的交流 B.是世界航海史上的壮举

C.增加了政府财政收入 D.促进了明朝对世界的了解

8.下面的历史时序图中空格处应填( )

A.开元盛世 B.澶渊之盟 C.戚继光抗倭 D.设立军机处

9.明末学者曾评价某位历史人物:“因练三军,短长互组。南北并驱,利于险走。阵名鸳鸯可暂可久。分守浙东,岛夷时吼。”该历史人物是( )

A.文天祥 B.戚继光 C.岳飞 D.寇准

10.《郑和下西洋·新航路开辟·明清景德镇瓷器外销欧美》写道:“1514年,葡萄牙人到达广州附近的屯门岛,购买了一批瓷器。这是葡萄牙殖民者第一次来到中国,……1522年,葡萄牙国王宣布从印度返程的商船可装运占总船货1/3的瓷器。”这说明( )

A.最早来中国的西方人是葡萄牙人

B.葡萄牙人特别喜爱中国瓷器才来到中国

C.葡萄牙人推动了中西的瓷器贸易

D.葡萄牙人是在郑和下西洋期间来到中国

11.如图是明朝初期胡椒售价的方块堆叠图。由此可见( )

A.明朝时胡椒开始传入中国 B.郑和下西洋后胡椒大幅降价

C.明政府完全垄断胡椒销售 D.晋商徽商大量从事胡椒贸易

12.明朝时期,郑和开拓了中国同南洋、印度洋、东非的贸易市场。在交易中,择定日期,对运去的中国丝织品、百货等商品,逐一议定价格,把价格列入书面合同,双方保存,再不悔改。据此可知,郑和下西洋( )

A.宣扬了明朝政府的国威 B.推动了资本主义萌芽的出现

C.促进了中外的经济交流 D.冲击了传统的对外贸易政策

13.报效祖国、将个人命运与国家前途紧密结合,是中华民族最深沉的文化基因。下列诗句体现这一文化基因且与明朝历史有关的是( )

A.壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血 B.人生自古谁无死,留取丹心照汗青

C.一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧 D.苟利国家生死以,岂因祸福避趋之

14.“一年三百六十日,多是横戈马上行。”“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”“封侯非我意,但愿海波平。”以上是收录在《止止堂集》的一些诗句。与此相关的英雄人物是( )

A.霍去病 B.岳飞 C.戚继光 D.康熙帝

15.【丝绸之路】

材料一

——据《中国历史地图册》

材料二 下表为往来于丝绸之路上的著名人物

朝代 人物 主要事迹

汉朝 张骞 两次出使西域,带回了西域见闻,带去了中原物产。

甘英 出使大秦,到达波斯湾,了解了沿途风俗。

唐朝 鉴真 六次东渡日本,传授佛经,传播医药、书法、建筑等中国文化

玄奘 西行天竺,带回并翻译大量佛经,口述成书《大唐西域记》。

吉备真备 两次出任遣唐使,把唐代的历法、音乐、语言等传播到日本。

元朝 马可·波罗 在元朝生活了十七年,回意大利后口述形成《马可·波罗行纪》,介绍了中国的富庶和先进。

——据吕思勉《中国史》

材料三 丝绸之路上,原产中国的丝绸、瓷器、茶叶等,向西运输到中亚、伊朗、阿拉伯和罗马帝国的消费者手里。罗马帝国生产的玻璃器皿、首饰、橄榄油等也在丝绸之路上大量流动。西亚和北非工匠大量仿制中国各类瓷器,其器形、色彩、花纹等都与中国瓷器类似。

——摘编自【美】杰里·本特利《新全球史》

根据上述材料,回答下列问题:

(1)据材料一、由图1到图2反映了古代丝绸之路怎样的变迁。

(2)据材料二中的“主要事迹”,将上述人物分类并简要说明理由。

(3)综合上述三则材料中的“路、人、物”,谈谈对丝绸之路的认识。

16.郑和下西洋某学校七年级学生为庆祝即将到来的中国航海日(7月11日)准备设计一期板报,请你与他们一起完成。

文献:永乐之初,敕遣中外重臣,循西海诸国昭示恩威。……宣宗章皇帝嗣登大宝,普赉(赏赐)天下。乃命正使太监郑和、王景弘等兼督武臣,统率官兵数万,乘驾宝舟百艘,前往海外,开诏颁赏,遍谕诸番。……惟观日月升坠,以辨西东,星斗高低,度量远近。皆断(砍)木为盘,书刻干支之字,浮针于水,指向行舟。……其所乘之宝舟,体势巍然,巨无与敌,蓬帆锚舵,非二三百人莫能举动。……其所贵(送给)恩颁谕赐之物至,则番王酋长相率拜迎,奉领而去。举国之人奔趋欣跃,不胜感戴。

——明巩珍《西洋番国志》

(1)依据“郑和下西洋路线图”和文献材料,补全“人物简介”。

1405~1433年, 明朝_①_、_②_皇帝为了_③_, 派郑和先后七下西洋。郑和船队借助_④_、_⑤_ 辨别方向, 曾经到达了今天的_⑥_、_⑦_等地区,最远到达_⑧_。郑和的远航时间长、_⑨_, 在世界历史上前所未有。

(2)选配插图。为了说明郑和下西洋的影响,请从以下三幅图中,选择一幅插图,并说明选择的理由。

题号 1 2 3 4 5 6 7

答案 B A C D C A D

题号 8 9 10 11 12 13 14

答案 C B C B C C C

1.B

【详解】根据题干“印度尼西亚有个三宝垄港,马来西亚有座三宝山’”,结合所学可知,这些名称的由来与郑和下西洋有关,郑和名三宝,明政府先后七次派郑和下西洋。船队航行于太平洋和印度洋的广大海域之间,到达亚非三十多个国家,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,郑和下西洋是世界航海史上空前的壮举,B项正确;岳飞是南宋抗金名将,排除A项;戚继光是明朝抗倭将领,排除C项;郑成功抗击荷兰殖民者,收复台湾,排除D项。故选B项。

2.A

【详解】根据材料和所学知识可知,郑和下西洋是中国古代规模最大、船只和海员最多、时间最久的海上航行,也是 15 世纪末欧洲的地理大发现的航行以前世界历史上规模最大的一系列海上探险。从题干中 “没有征讨和杀伐,仅仅只有严格的自卫”“进行礼节性访问,宣读皇帝诏书,赠送大量物品,然后即开展贸易活动” 可以看出,郑和船队的行为以和平友好的交往为主,这体现了和平交往的特点,A项正确;当时的世界贸易尚未形成全球规模,新航路开辟后世界市场才开始逐渐形成,全球贸易才得以真正发展,排除B项;题干中主要强调的是郑和船队和平交往的行为,没有突出宣扬国威这一目的,排除C项;题干内容主要是在描述郑和下西洋的和平交往方式,而不是强调其在世界航海史上的地位和影响,排除D项。故选A项。

3.C

【详解】根据题干信息“戚继光《纪效新书》中的‘鸳鸯阵’示意图”可知,与此相关的戚继光抗击倭寇;根据材料“澳门的大三巴牌坊,原名圣保禄教堂。1635年由葡萄牙人建成”可知,与此相关的是明朝时期葡萄牙侵占澳门,因此这些史料有助于我们研究明朝的对外交往,C项正确;图示史实均与明朝时期的对外关系相关,与元朝、清朝均无关,排除AD项; 明朝的集权体制主要通过废除丞相制度、设立内阁、加强军事和司法控制等措施来实现,与题意不符,排除B项。故选C项。

4.D

【详解】根据所学援朝战争的知识可知,明朝万历年间,日本权臣丰臣秀吉发动侵略朝鲜的战争。明朝应朝鲜请求,两次出兵援助,都取得了胜利,D项正确;12世纪时期,日本天皇大权旁落,幕府代替其统治地位,历史上第一代幕府的开创者是源赖朝,排除A项;大久保利通是日本明治维新时期的资产阶级革命家和政治家,排除B项;织田信长是日本战国时代的重要历史人物,他不仅是一个优秀的军事家,还是一位有远见的政治家和改革家,其一生征战为后来的丰臣秀吉、德川家康政权统一日本打下牢固的基础,和他们一同被并称为“战国三英杰”,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】根据所学知识可知,从16世纪开始,一些欧洲殖民者,相继来到我国沿海地区,进行侵略活动。1553年,葡萄牙殖民者樱取了在我国广东澳门的居住权,C项正确;1626年西班牙殖民者入侵台湾北部,排除A项;英国在近代割占了香港地区,排除B项;荷兰殖民者侵占了台湾,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】据题干“海外诸国使节纷至沓来”和所学知识可知,郑和所到之处宣谕皇帝诏书,向各国国王、地方首领颁赐礼物,各国也向明朝朝贡,说明郑和下西洋增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和互相友好往来,A项正确;“海外诸国使节纷至沓来”说明郑和下西洋加强了中外交往,没有提到航海事业的发展,排除B项;郑和下西洋之前中国是对外开放的,“打破了中外隔绝状态”说法错误,排除C项;“物种交流”指的是植物、动物在不同地区之间的交流,材料中没有提到,并且促进全球物种交换的是新航路开辟,排除D项。故选A项。

7.D

【详解】根据题干“这些书详细地记载了郑和七次出航所到地区的地理、风俗物产等情况”可知,郑和下西洋将沿途见闻记载下来,丰富了中国对外界的认识,促进了明朝对世界的了解,D项正确;题目只提及郑和介绍外界见闻,未提及传播中国文化,不能看出推动中外文化的交流,排除A项;郑和下西洋是世界航海史上的壮举,但题目未提及郑和在航海史上的地位,排除B项;郑和下西洋以宣扬国威为目的,增加政府财政收入的作用较小,排除C项。故选D项。

8.C

【详解】结合所学知识,明朝于1368年建立,1421年明成祖迁都北京,16世纪中后期明军抗倭的代表人物是戚继光,随后明朝在17世纪中期陷入农民起义的风潮,李自成起义于1644年攻入北京,推翻明朝,故在“迁都北京”和“李自成起义”之间应填“戚继光抗倭”,C项正确;开元盛世是唐朝时期的盛世局面,排除A项;澶渊之盟发生在北宋和辽之间,排除B项;清朝设立军机处,排除D项。故选C项。

9.B

【详解】根据题干信息“因练三军,短长互组。南北并驱,利于险走。阵名鸳鸯可暂可久。分守浙东,岛夷时吼”,可知,这是对戚继光练兵和抗倭的描述,结合所学知识可知,明朝中期以后,海防松弛,倭患严重,戚继光奉命抗倭,组建“戚家军”。“戚家军”在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;前往福建、广东配合当地明军剿灭倭寇,东南沿海倭患基本平息,B项正确;文天祥是南宋末年的抗元英雄,与明朝人物的练兵情景没有联系,排除A项;岳飞是南宋末年的抗金英雄,与明朝人物的练兵情景没有联系,排除C项;寇准是北宋宰相、政治家、诗人,与明朝人物的练兵情景没有联系,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】根据题干“1514年,葡萄牙人到达广州附近的屯门岛,购买了一批瓷器。这是葡萄牙殖民者第一次来到中国,……1522年,葡萄牙国王宣布从印度返程的商船可装运占总船货1/3的瓷器。”可知,葡萄牙人来到中国,加速了中国瓷器的外销,C项正确;题干信息未说明最早来中国的西方人是葡萄牙人,排除A项;葡萄牙来中国是为了殖民掠夺,排除B项;郑和下西洋的时间是1405-1433年,排除D项。故选C项。

11.B

【详解】根据所学知识,郑和下西洋发生于永乐皇帝时期,这有利于将东南亚地区的胡椒带入中国,从而影响了胡椒价格的变化,B项正确;明朝以前胡椒已经传入中国,排除A项;“明政府完全垄断胡椒销售”说法太绝对,题干也体现不出明政府对胡椒的垄断,排除C项;晋商主要经营盐业。徽商经营行业以盐、典当、茶木为主,题干无法得出晋商徽商大量从事胡椒贸易的信息,排除D项。故选B项。

12.C

【详解】根据材料并结合所学可知,明朝时期,郑和开拓了中国同南洋、印度洋、东非的贸易市场。在交易中,择定日期,对运去的中国丝织品、百货等商品,逐一议定价格,把价格列入书面合同,双方保存,再不悔改。这体现了郑和推行平等贸易、诚信交易,有利于中国与南洋、印度洋、东非的经贸往来,进而促进了中外的经济交流,C项正确;材料未体现宣扬明朝政府的国威,排除A项;“推动了资本主义萌芽的出现”与材料主旨不符,资本主义萌芽出现在明朝中后期,郑和下西洋发生在明初,排除B项;郑和讲求诚信贸易,不会冲击传统的对外贸易政策,排除D项。故选C项。

13.C

【详解】根据材料“报效祖国、将个人命运与国家前途紧密结合,是中华民族最深沉的文化基因”等信息结合所学知识可知,选项中“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧”可知,这是明朝抗倭英雄戚继光所言,意思是一片赤子之心在这海风海浪里,心里怀着击溃倭寇的报复,不敢忘记国家的忧难,明朝中期后,海防松弛,倭患严重,明政府派遣戚继光等倭寇,戚继光组建了一支作战勇敢,纪律严明的“戚家军”,1561年在台州地区九战九捷,迅速荡平浙江境内的倭寇,至1565年,东南沿海的倭寇基本肃清,C项正确;“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”出自南宋抗金名将岳飞的《满江红》,排除A项;“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的论述出自南宋抗元将领文天祥的《过零丁洋》,排除B项;“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”是清朝主张严禁鸦片的林则徐的名言,排除D项。故选C项。

14.C

【详解】根据“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”“封侯非我意,但愿海波平。”和所学可得出这与沿海的边防有关,明朝时期,戚继光率领“戚家军”抗击倭寇, 在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;随后,戚继光又平息福建、广东地区的倭患,使东南沿海的倭患基本解除。戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上伟大的民族英雄。AB项主要是在陆地上,并没有涉及到海战,排除AB项;D项是清代的皇帝,排除D项。故选C项。

15.(1)变迁:从以陆上丝绸之路为主到以海上丝绸之路为主。

(2)分类和理由:张骞、甘英、鉴真、玄奘一类,他们是中国人,在对外交往过程中传播了中国文化,促进了中外文化交流;吉备真备,马可 波罗为一类,他们的共同特点都来自外国,学习中国文化,传播中国文化,促进中外交流。

(3)认识:丝绸之路是在各朝代不同人物的努力下开通和发展的;形成了海上丝绸之路和陆上丝绸之路;促进了物种交流,促进中外文化交流。

【详解】(1)变迁:根据材料一图1丝绸之路示意图可知体现的是从长安到大秦的陆上丝绸之路。根据材料一图2郑和下西洋路线图可知,体现是从刘家港出发到非洲东海岸和红海沿岸的海上丝绸之路,故变迁:从以陆上丝绸之路为主到以海上丝绸之路为主。

(2)分类和理由:根据材料二中的主要人物事迹可知,张骞出使西域,为丝绸之路的开辟奠定了基础;东汉时期,班超派甘英出使大秦,但并未到达大秦,开辟了通往西亚的路线;唐朝时期,鉴真东渡日本,促进了中日文化交往;唐朝时期,玄奘西行天竺,促进了中印文化交流,综上可知,他们是中国人,在对外交往过程中传播了中国文化,促进了中外文化交流;吉备真备是日本人,是遣唐使的代表人物,把中国隋唐时期文化引入日本;马可·波罗是元朝时期意大利来华旅行人物,综上可知,他们的共同特点都来自外国,学习中国文化,传播中国文化,促进中外交流。故分类和理由:张骞、甘英、鉴真、玄奘一类,他们是中国人,在对外交往过程中传播了中国文化,促进了中外文化交流;吉备真备,马可·波罗为一类,他们的共同特点都来自外国,学习中国文化,传播中国文化,促进中外交流。

(3)认识:根据三则材料可知,题目要求围绕“路、人、物”谈对丝绸之路的认识,实际上材料一体现的是“路”,即陆上丝绸之路和海上丝绸之路;材料二体现的是“人”,国内外不同人物的努力才使得丝绸之路开通和保持通畅;材料三对应的是“物”,即丝绸之路上流通的各种物种,促进物种交流和文化交流。因此,丝绸之路是在各朝代不同人物的努力下开通和发展的;形成了海上丝绸之路和陆上丝绸之路;促进了物种交流,促进中外文化交流。

16.(1)①明成祖(永乐);②明宣宗;③提高明朝的地位和威望(彰显恩威);④⑤日月星辰、 指南针;⑥⑦越南、印度尼西亚、泰国、柬埔寨、马来西亚、斯里兰卡、印度、伊朗、沙特阿拉伯、索马里、肯尼亚、坦桑尼亚;⑧非洲东海岸和红海沿岸;⑨规模大。

(2)①B理由:南京浡泥王墓证明浡泥国的国王访问过中国,体现了郑和下西洋,加强了与周边国家和地区的往来。②C理由:印度尼西亚爪哇岛三宝庙,是当地人为了纪念郑和而建造的,说明当地人民对郑和充满爱戴和敬意,说明郑和下西洋增进了中国与印度尼西亚等周边国家和地区的相互了解和友好往来。

【详解】(1)①②③:结合所学可知,1405~1433年, 明朝明成祖(永乐)、明宣宗皇帝为了提高明朝的地位和威望(彰显恩威),派郑和先后七下西洋。;④⑤:结合所学可知,郑和船队借助日月星辰、 指南针辨别方向;⑥⑦:结合所学可知,郑和船队曾经到达了今天的越南、印度尼西亚、泰国、柬埔寨、马来西亚、斯里兰卡、印度、伊朗、沙特阿拉伯、索马里、肯尼亚、坦桑尼亚等地区;⑧:结合所学可知,郑和船队最远到达非洲东海岸和红海沿岸;⑨:结合所学可知,郑和的远航时间长、规模大, 在世界历史上前所未有。

(2)本题是开放性试题,言之有理即可,可从插图代表的内和意义等角度分析,如,①选择B;理由:南京浡泥王墓证明浡泥国的国王访问过中国,体现了郑和下西洋,加强了与周边国家和地区的往来。②选择C;理由:印度尼西亚爪哇岛三宝庙,是当地人为了纪念郑和而建造的,说明当地人民对郑和充满爱戴和敬意,说明郑和下西洋增进了中国与印度尼西亚等周边国家和地区的相互了解和友好往来。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录