第15课 明朝的统治【分层作业】-【教学评一体化】大单元整体教学

文档属性

| 名称 | 第15课 明朝的统治【分层作业】-【教学评一体化】大单元整体教学 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 523.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-31 11:16:30 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第15课 《明朝的统治》 分层作业

考向1、 政治制度:可能考查朱元璋废除丞相制度、设立三司,以及明朝厂卫制度的相关内容,如锦衣卫、东厂的职责和影响。

考向2. 经济发展:考查明朝农业、手工业和商业的发展表现,如引进的新农作物品种,以及商业城市的兴起和商品经济发展的特点。

考向3. 科举制度:重点关注八股取士的内容、形式及影响,理解其对思想文化和人才选拔的作用。

考向4. 民族关系:可能涉及明朝与北方蒙古等少数民族的关系,如明长城的修建目的和作用,以及隆庆和议等相关史实。

1.欧洲殖民者使原产美洲的马铃薯、玉米等农作物传播到世界各地。这些农作物开始传入中国时,中国处于( )

A.宋朝 B.元朝 C.明朝 D.清朝

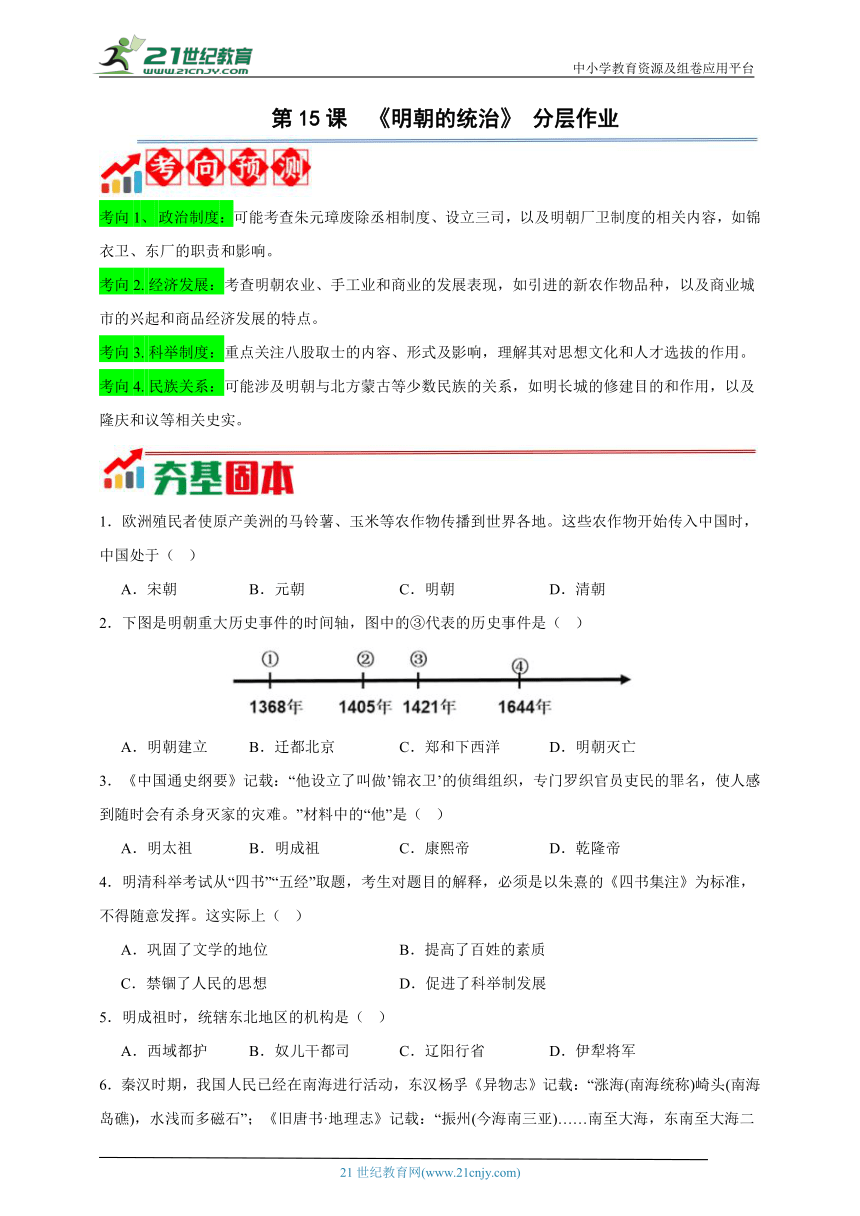

2.下图是明朝重大历史事件的时间轴,图中的③代表的历史事件是( )

A.明朝建立 B.迁都北京 C.郑和下西洋 D.明朝灭亡

3.《中国通史纲要》记载:“他设立了叫做’锦衣卫’的侦缉组织,专门罗织官员吏民的罪名,使人感到随时会有杀身灭家的灾难。”材料中的“他”是( )

A.明太祖 B.明成祖 C.康熙帝 D.乾隆帝

4.明清科举考试从“四书”“五经”取题,考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得随意发挥。这实际上( )

A.巩固了文学的地位 B.提高了百姓的素质

C.禁锢了人民的思想 D.促进了科举制发展

5.明成祖时,统辖东北地区的机构是( )

A.西域都护 B.奴儿干都司 C.辽阳行省 D.伊犁将军

6.秦汉时期,我国人民已经在南海进行活动,东汉杨孚《异物志》记载:“涨海(南海统称)崎头(南海岛礁),水浅而多磁石”;《旧唐书·地理志》记载:“振州(今海南三亚)……南至大海,东南至大海二十七里,西南至海千里。”明朝设立巡海备倭官河海南卫,负责南海海疆巡视。对史料解读正确的是( )

A.文献史料是一手史料 B.中国古代商品经济发达

C.汉朝和唐朝民族关系和睦 D.南海自古以来是中国领土

7.朱元璋建立明朝后进行了全国户籍清查。实施严格的户籍分类;农村居民被编入里甲,城镇居民编入坊厢,且出行受到严格限制。据此可知,明朝户籍管理旨在( )

A.促进人口迁移 B.加强社会管控

C.提升文化素养 D.刺激经济发展

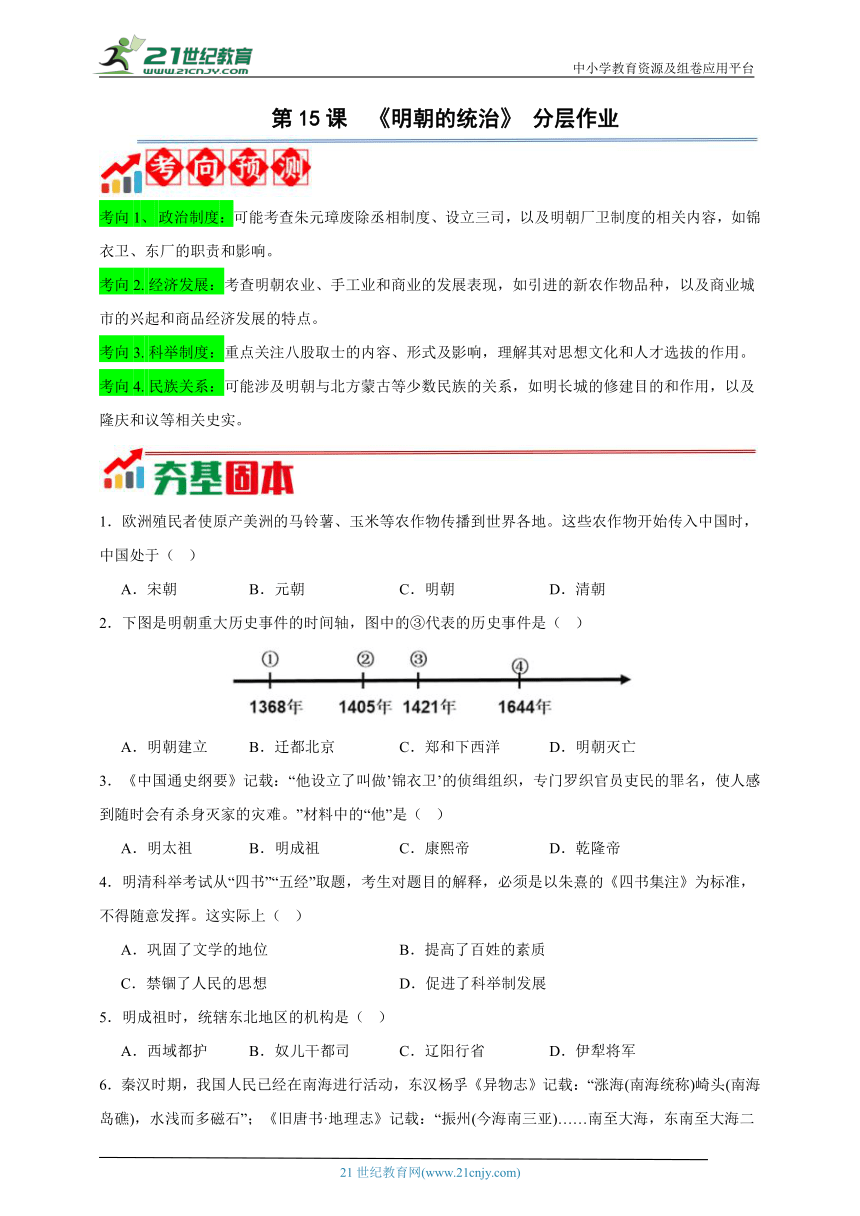

8.下图反映了( )

A.明清统治者实行文化专制 B.中国古代封建王朝的更替

C.君主专制制度的日益强化 D.古代人才选拔制度的演变

9.明朝来华传教士利玛窦说:“由于皇帝不在那里,南京已逐渐衰微,像是一个没有精神的躯壳,而北京则由于有皇帝在而变得越来越有吸引力。”带来此变化的原因是( )

A.废除丞相 B.八股取士 C.靖难之役 D.清军入关

10.明初,退居北方的蒙古各部与明朝时有战争。1571年,明朝封蒙古俺答汗为王,并达成“隆庆和议”。“隆庆和议”的主要作用是( )

A.割地 B.赔款 C.吞并蒙古 D.通贡和互市

11.明朝朝廷重要文书由内阁拟定批答文字,送请皇帝批准,皇帝可将章奏“留中”(不作处理)“改票”(加以删改)或“中旨”(从宫中直接传旨)。该现象反映的本质是( )

A.君主专制的强化 B.内阁性质的改变 C.权力重心的转移 D.明朝政治的黑暗

12.钱穆的《中国历代政治得失》里曾经评价“这是明代制度里最坏的一件事情。从明代下半期到清代末年三四百年间,……真是中国历史上最断丧人才的。”材料中“最坏的一件事”是指( )

A.闭关锁国 B.废除丞相 C.设锦衣卫 D.八股取士

13.洪武九年(1376年),明太祖整顿中书省,裁汰平章政事、参知政事等官;洪武十年,又设通政使司,后诏令六部诸司“奏事毋关白中书”,夺丞相专掌章奏之权。以上措施的目的是( )

A.加强君主专制 B.提高行政效率

C.完善官吏选拔 D.重视官制改革

14.明朝时,朝廷以“票拟”制度处理奏疏,即奏疏先送至内阁,内阁官员将奏疏内容及处理建议贴在奏疏之上呈交皇帝,皇帝最终裁决后返回内阁下发六部执行;同时,朝廷以厂卫制度监督官员。这反映出明朝( )

A.各级官员之间的矛盾被激化 B.票拟制度保证决策的正确性

C.厂卫制度促进国家长治久安 D.君主专制中央集权不断强化

15.阅读材料,回答问题。

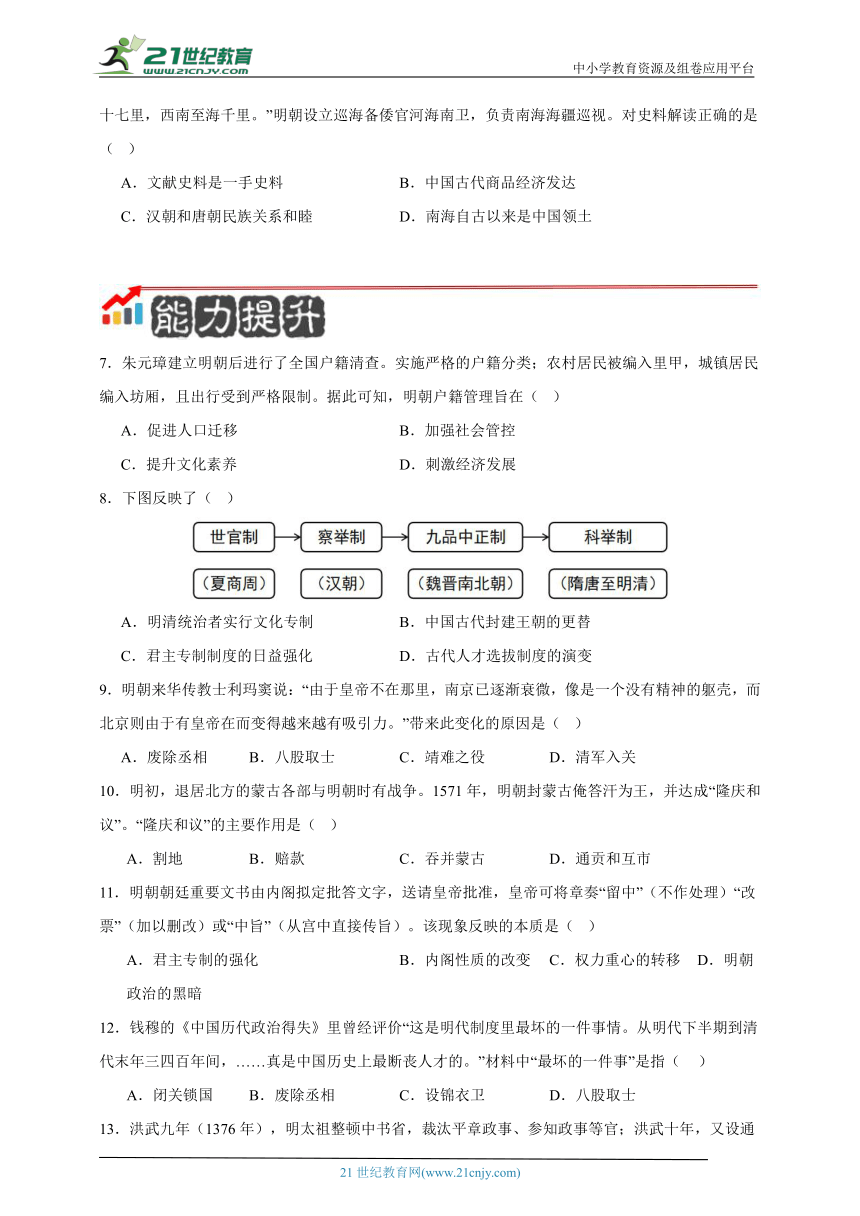

材料一:

材料二:

朱棣与其父不同,……比较偏好相术,……这种影响必然渗透到实录等官方文献的修纂中,成为解构、重塑本朝历史的工具。……这主要还是为了服从他自己利益的需要。可以说,朱元璋相貌之变,其子朱棣是第一个“整容师”。

从朱元璋的相貌被泛泛地形容为“姿貌雄杰”“异常人”,到符合相术上“辅骨插鬓”的特征,再升格为极贵的“奇骨贯顶”,大致经历了整个明朝前中期。其表现便是朱元璋的容貌越来越奇,也越来越丑。换言之,朱元璋的容貌在传世的过程中,经历了改造和加工,不断被添进一些具有特殊意义的信息符号,如奇怪的脸型,突出的五官特征,以及12、24、36、72不等或“盈面”的黑痣等,最后变成一副“猪龙”之形。

与其正像为官方标准像,而异相多被民间奉为真身一样,朱元璋圣明的正面形象是官方、正史的语言,而那些掺杂了各种离奇、惊骇内容的故事形象,主要出自民间的演义与加工。……朱元璋相貌之变,发轫者正是官方,但相貌如何继续演变,却成了民间的自由创作,超出了官方的控制。但宫廷和上层后来也部分地接受了太祖皇帝那张不同寻常的丑像。

——整理自胡丹《相术、符号与传播:“朱元璋相貌之谜”的考析与解读》

请回答:

(1)在材料一的两幅画像中选取一幅,说说画中朱元璋的形象特点。

(2)根据材料二,归纳朱元璋具有两幅不同画像的原因。

(3)你倾向于选取哪一幅图作为朱元璋的画像?结合所学知识,说说你的理由。

(4)画像传递着作者对朱元璋这一历史人物的不同评价。从唯物史观的角度,你能不能提出几条评价历史人物的标准?

16.中国古代政治制度在继承与创新中不断演进,历朝历代在制度的改革方面都有独到之处。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:(宋太祖)召赵普问曰:“天下自店季以来,数十年间,帝王凡易十姓,战斗不息,苍生涂地,共故何也?”普曰:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

材料二:元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙古及河南的黄河以北地区称“腹里”,由中书省直辖。中书省也称都省,为全国行政中枢,总领各行省,又兼辖腹里。地方设行中书省,简称“行省”,元制,凡有重大军事,则选中书省官员前往督之,其班底仿中书省建制,故称“行中书省”。

——摘编自代史学集刊方

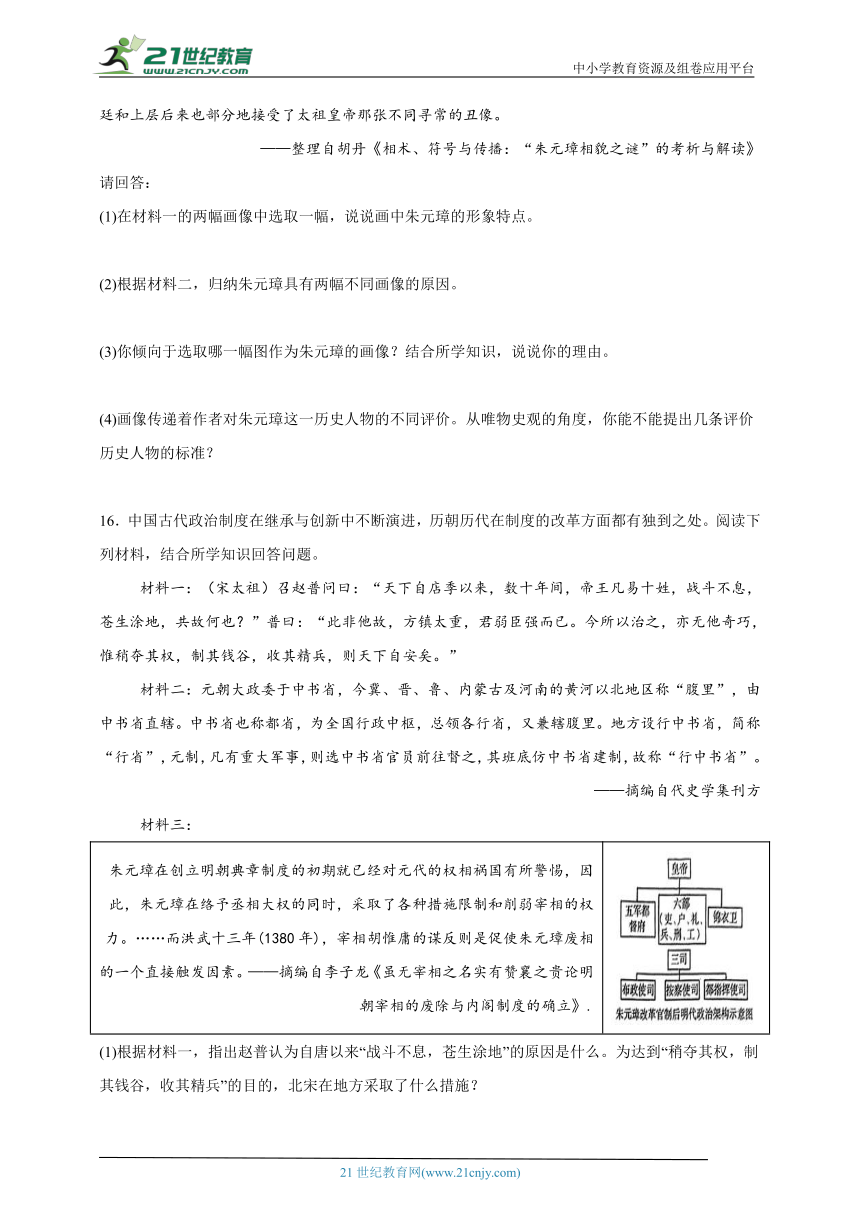

材料三:

朱元璋在创立明朝典章制度的初期就已经对元代的权相祸国有所警惕,因此,朱元璋在络予丞相大权的同时,采取了各种措施限制和削弱宰相的权力。……而洪武十三年(1380年),宰相胡惟庸的谋反则是促使朱元璋废相的一个直接触发因素。——摘编自李子龙《虽无宰相之名实有赞襄之贵论明朝宰相的废除与内阁制度的确立》.

(1)根据材料一,指出赵普认为自唐以来“战斗不息,苍生涂地”的原因是什么。为达到“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”的目的,北宋在地方采取了什么措施?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出元朝“中书省”的地位及职能,并分析行省制度的作用。

(3)根据材料三,概括“朱元璋废相”的主要原因,并指出朱元璋对明朝地方官制进行了怎样的改动。

(4)综合上述材料,概括中国古代政治制度的发展呈现出怎样的趋势。

题号 1 2 3 4 5 6 7

答案 C B A C B D B

题号 8 9 10 11 12 13 14

答案 D C D A D A D

1.C

【详解】结合所学知识,明代引进了原产于美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等,C项正确;原产美洲的马铃薯、玉米等农作物传播到中国并不是在宋代,排除A项;原产美洲的马铃薯、玉米等农作物传播到中国并不是在元代,排除B项;清代玉米、甘薯等作物得到推广,排除D项。故选C项。

2.B

【详解】据所学知识可知,公元1421年,明成祖为加强北方的防御力量,迁都北京,B项正确;1368年,朱元璋称帝,建立明朝,定都应天府,对应时间轴上的①,排除A项;1405年—1433年,明政府先后七次派郑和下西洋,船队航行于太平洋和印度洋的广大海域之间,到达亚非三十多个国家,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,与材料时间轴上的②有关,排除C项;明朝灭亡是在1644年,对应时间轴上的④,排除D项。故选B项。

3.A

【详解】根据题干“他设立了叫做‘锦衣卫’的侦缉组织,专门罗织官员吏民的罪名,使人感到随时会有杀身灭家的灾难。”结合所学可知,为监视官民,明太祖朱元璋设立了由皇帝直接指挥的特务机构锦衣卫,掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民,A项正确;明成祖成立东厂特务机构,排除B项;康熙帝、乾隆帝是清朝的皇帝,曾大兴文字狱,与锦衣卫的设立无关,排除CD项。故选A项。

4.C

【详解】根据题干可知,明清科举考试从“四书”“五经”取题,且考生对题目的解释必须以朱熹的《四书集注》为标准,不得随意发挥。这反映了科举考试的严格性和规范性,但同时也显示出其在思想上的限制,禁锢了人民的思想,C项正确;虽然科举考试涉及文学内容,但题目主要强调的是解释标准的严格性,而非文学地位的巩固,排除A项;科举考试主要面向士人阶层,且题目中的重点不在提高百姓素质,而是思想限制,排除B项;题目描述的是科举考试的一种限制,而非促进其发展的因素,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】据题干“明成祖时,统辖东北地区的机构是”和所学知识可知,明成祖朱棣时,为加强对东北地区的管辖,设立了奴儿干都司,统辖范围包括今黑龙江、乌苏里江流域等地,B项正确;西域都护是西汉时期在西域(今新疆及中亚部分地区)设置的管理机构,排除A项;辽阳行省是元朝时期设置的行政区划,管辖东北地区等区域,排除C项;伊犁将军是清朝乾隆帝平定准噶尔部和回部叛乱后设立的,排除D项。故选B项。

6.D

【详解】根据材料“涨海(南海统称)崎头(南海岛礁),水浅而多磁石”“振州(今海南三亚)……南至大海,东南至大海二十七里,西南至海千里”“明朝设立巡海备倭官河海南卫,负责南海海疆巡视”可知,材料有力证明中国在南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权,说明南海自古以来是中国领土,D项正确;文献史料可以是第一手史料,也可以是经过后人加工的第二手史料,具体取决于文献史料的性质和来源,材料中的文献史料不是一手史料,排除A项;材料说明南海自古以来是中国领土,与商品经济无关,排除B项;材料证明中国在南海诸岛及其附近海域是中国领土,没有涉及民族关系,比如各民族之间的交往,排除C项。故选D项。

7.B

【详解】据材料可知,朱元璋建立明朝后进行了全国户籍清查。实施严格的户籍分类;农村居民被编入里甲,城镇居民编入坊厢,且出行受到严格限制。这些说明明朝户籍管理旨在加强社会管控,B项正确;材料强调的户籍管理,其目的是加强对人民的管理,而不是促进人口迁移,排除A项;材料强调的是户籍清查及管理,不能提升文化素养,排除C项;材料中的“户籍管理”的目的是加强管理,作为征收赋税的依据,但不会刺激经济发展,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】根据材料并结合所学知识可知,图中表格按照时代顺序依次列出了夏商周时期的“世官制”、汉朝的“察举制”、魏晋南北朝的“九品中正制”以及隋唐至明清的“科举制”,清晰地反映了中国古代官员选拔制度从世袭到考试选拔的演变过程,D项正确;题干材料体现了从夏商周到明清时期的人才选拔制度,没有涉及文化专制,排除A项;题干材料反映古代人才选拔制度,不能反映“中国古代封建王朝的更替”,排除B项;君主专制制度的强化体现在君主权力的增强、官僚体系的完善,题干材料没有体现“君主专制制度”,排除C项。故选D项。

9.C

【详解】根据所学可知,1368年,朱元璋建立明朝,定都南京,后来,发生靖难之役,朱棣夺得帝位,首都从南京迁到北京,C项正确;废除丞相、八股取士是为了加强统治,和首都变迁无关,排除AB二项;清军入关将清朝的首都由沈阳迁到北京,排除D项。故选C项。

10.D

【详解】据题干“隆庆和议”和所学知识可知,“隆庆和议”之后,明朝与蒙古俺答汗之间实现了通贡,蒙古向明朝进贡,同时双方开展互市贸易,这促进了边境地区的经济交流与发展,是“隆庆和议”的主要作用,D项正确;“隆庆和议”并没有割让明朝的土地给蒙古各部,明朝没有因该和议失去领土,排除A项;“隆庆和议”中明朝没有向蒙古进行赔款,该和议并非是明朝因战败等原因对蒙古的经济补偿,排除B项;明朝与蒙古俺答汗达成“隆庆和议”是为了实现和平稳定,并非吞并蒙古,而且明朝当时也没有能力吞并蒙古,排除C项。故选D项。

11.A

【详解】根据材料结合所学可知,根据材料“明朝朝廷重要文书由内阁拟定批答文字,送请皇帝批准,皇帝可将章奏“留中”(不作处理)“改票”(加以删改)或“中旨”(从宫中直接传旨)”,可见,皇帝掌握最终的决策权,君权至上,这本质上体现了强化君权,因此,材料体现了君主专制的强化,A项正确;材料没有体现内阁前后的变化,无法得出内阁性质的改变,排除B项;权力重心未发生转移,一直在皇帝手中,排除C项;材料未涉及政治的黑暗问题,且政治的黑暗的本质是君主专制的强化,不符合题意,排除D项。故选A项。

12.D

【详解】依据材料“是中国历史上最断丧人才的”可知评价的是明朝的八股取士制度,因为该制度下科举考试的命题范围局限于“四书五经”,应试文体必须分为八个部分,不允许考生发挥自己的见解,不讲求实际学问,从而成为统治者思想文化专制的工具,结果禁锢了人们的思想,不利于培养实用人才,所以说它”是明代制度里最坏的一件事”,D项正确;闭关锁国严格限制中外贸易和交往,废除丞相有利于政治上皇权加强,设锦衣卫是通过特务机构监视官民,但是都与题干中“最断丧人才”不符,排除ABC项。故选D项。

13.A

【详解】据题干“明太祖整顿中书省,裁汰平章政事、参知政事等官;洪武十年,又设通政使司,夺丞相专掌章奏之权”和所学知识可知,明朝初期,丞相权力较大,通过调整中书省官员以及让六部直接奏事、剥夺丞相专掌奏章之权等措施,削弱了丞相权力,使得权力进一步集中到君主手中,符合加强君主专制的目的,A项正确;题干中主要强调的是权力关系的调整,而非行政流程优化以提高效率,排除B项;题干中并未涉及官吏选拔方面的内容,这些措施主要是关于中央机构权力分配,与官吏选拔无关,排除C项;“重视官制改革”只是对题干行为的一种描述,而不是这些措施背后的目的,目的是通过官制改革加强君主专制,排除D项。故选A项。

14.D

【详解】根据材料结合所学可知,根据材料“皇帝最终裁决后返回内阁下发六部执行”,可见,皇帝掌握最终的决策权,君权至上,根据材料“朝廷以厂卫制度监督官员”,这本质上体现了强化君权,因此,材料体现了君主专制中央集权不断强化,D项正确;材料中未涉及各级官员之间的关系,无法得出各级官员之间的矛盾被激化,排除A项;根据材料“皇帝最终裁决后返回内阁下发六部执行”,可知票拟制度无法执行决策权,排除B项;根据材料“朝廷以厂卫制度监督官员”,这本质上体现了强化君权,无法体现厂卫制度促进国家长治久安,排除C项;故选D项。

15.(1)图1:正襟危坐,龙袍玉带,脸庞丰满,神态慈祥;图2:戴软方巾,脸特别长,颧骨隆起,嘴大口宽,下巴突出,相貌凶狠。(任选其一,描述符合图片即可)

(2)图1是朱棣对朱元璋的相貌进行了“整容”;图2民间异化了朱元璋的容貌。

(3)图1;理由:官方给皇帝画像,自然需要润色。但有一点需要注意,那就是“润色”的尺度,尺度在与本人相似而又有些许美化,因此,来自明朝官方的画像或许经过美化,但总体来说应该还是与朱元璋本人比较相像的。

(4)坚持一分为二的观点,辩证的分析;放在特定的历史环境中评价。(言之有理即可)

【详解】(1)特点:据材料一“图1朱元璋圆脸像(部分)”可知,朱元璋正襟危坐,龙袍玉带,脸庞丰满,神态慈祥;据材料一“图2朱元璋长脸像(部分)”可知,朱元璋头戴软方巾,脸特别长,颧骨隆起,嘴大口宽,下巴突出,相貌凶狠。(任选其一,描述符合图片即可)

(2)据材料二“可以说,朱元璋相貌之变,其子朱棣是第一个‘整容师’。”可知,图1是朱棣对朱元璋的相貌进行了“整容”;据材料二“朱元璋的容貌在传世的过程中,经历了改造和加工,不断被添进一些具有特殊意义的信息符号,如奇怪的脸型,突出的五官特征”可知,图2是在传世过程中,经历了改造和加工,异化而成容貌。

(3)本题属于开放型试题,可从两幅图片中任选一副进行说明。如选择图1,理由为:官方给皇帝画像,自然需要润色。但有一点需要注意,那就是“润色”的尺度,尺度在与本人相似而又有些许美化,因此,来自明朝官方的画像或许经过美化,但总体来说应该还是与朱元璋本人比较相像的。(也可选择图2论述)

(4)标准:结合所学可知,任何事物都具有两面性,即进步与落后、积极与消极、优点与缺点……杰出历史人物也不例外,因而在评价杰出人物时也应坚持一分为二的观点,进行辩证的分析;特定的背景是历史人物活动的大舞台,历史人物的所作所为,不能超越他所处的那个时代,看待和评价历史人物要将其放在他所处的特定的历史时代。(言之有理即可)

16.(1)原因:方镇太重,君弱臣强;措施:派文臣担任各地州县的长官;实行三年一换的制度;设置通判;设置转运使等。

(2)地位:全国最高行政机构。职能:掌管全国的行政事务。作用:行省制度便利了中央对地方的管理,加强了中央集权。

(3)原因:朱元璋认为元代宰相权势过重导致元代灭亡。地方官制改动:在地方,取消行中书省,设立“三司”,将原来行中书的权力一分魏三,互不统属。

(4)趋势:皇权不断加强,相权不断削弱,直至废除,

【详解】(1)根据材料一“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。”可得出,赵普认为自唐以来“战斗不息,苍生涂地”的原因是方镇太重,君弱臣强;根据所学知识,为达到“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”的目的,在地方上,宋太祖为了加强控制,派文臣担任各地州县的长官。为了防止知州的权力过大难以控制,实行三年一换的制度。还在各州设置通判,以分知州的权力。设置转运使,把地方财赋收归中央。

(2)根据材料二“由中书省直辖。中书省也称都省,为全国行政中枢,总领各行省”结合所学知识可知,元朝“中书省”的地位是全国最高行政机构,其职能是掌管全国的行政事务。根据所学知识,行省制度便利了中央对地方的管理,加强了中央集权。

(3)根据材料三“朱元璋在创立明朝典章制度的初期就已经对元代的权相祸国有所警惕”结合所学知识可知,朱元璋废相”的主要原因:朱元璋认为元代宰相权势过重导致元代灭亡。根据材料三“朱元璋改革官职后明代政治架构示意图”可知,在地方上,取消行中书省,设立“三司”,将原来行中书的权力一分魏三,互不统属。

(4)根据材料一宋太祖加强皇权的措施、材料二的行省制度、材料三朱元璋改革官制,可以概括出中国古代政治制度的发展呈现的趋势:皇权不断加强,相权不断削弱,直至废除。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第15课 《明朝的统治》 分层作业

考向1、 政治制度:可能考查朱元璋废除丞相制度、设立三司,以及明朝厂卫制度的相关内容,如锦衣卫、东厂的职责和影响。

考向2. 经济发展:考查明朝农业、手工业和商业的发展表现,如引进的新农作物品种,以及商业城市的兴起和商品经济发展的特点。

考向3. 科举制度:重点关注八股取士的内容、形式及影响,理解其对思想文化和人才选拔的作用。

考向4. 民族关系:可能涉及明朝与北方蒙古等少数民族的关系,如明长城的修建目的和作用,以及隆庆和议等相关史实。

1.欧洲殖民者使原产美洲的马铃薯、玉米等农作物传播到世界各地。这些农作物开始传入中国时,中国处于( )

A.宋朝 B.元朝 C.明朝 D.清朝

2.下图是明朝重大历史事件的时间轴,图中的③代表的历史事件是( )

A.明朝建立 B.迁都北京 C.郑和下西洋 D.明朝灭亡

3.《中国通史纲要》记载:“他设立了叫做’锦衣卫’的侦缉组织,专门罗织官员吏民的罪名,使人感到随时会有杀身灭家的灾难。”材料中的“他”是( )

A.明太祖 B.明成祖 C.康熙帝 D.乾隆帝

4.明清科举考试从“四书”“五经”取题,考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得随意发挥。这实际上( )

A.巩固了文学的地位 B.提高了百姓的素质

C.禁锢了人民的思想 D.促进了科举制发展

5.明成祖时,统辖东北地区的机构是( )

A.西域都护 B.奴儿干都司 C.辽阳行省 D.伊犁将军

6.秦汉时期,我国人民已经在南海进行活动,东汉杨孚《异物志》记载:“涨海(南海统称)崎头(南海岛礁),水浅而多磁石”;《旧唐书·地理志》记载:“振州(今海南三亚)……南至大海,东南至大海二十七里,西南至海千里。”明朝设立巡海备倭官河海南卫,负责南海海疆巡视。对史料解读正确的是( )

A.文献史料是一手史料 B.中国古代商品经济发达

C.汉朝和唐朝民族关系和睦 D.南海自古以来是中国领土

7.朱元璋建立明朝后进行了全国户籍清查。实施严格的户籍分类;农村居民被编入里甲,城镇居民编入坊厢,且出行受到严格限制。据此可知,明朝户籍管理旨在( )

A.促进人口迁移 B.加强社会管控

C.提升文化素养 D.刺激经济发展

8.下图反映了( )

A.明清统治者实行文化专制 B.中国古代封建王朝的更替

C.君主专制制度的日益强化 D.古代人才选拔制度的演变

9.明朝来华传教士利玛窦说:“由于皇帝不在那里,南京已逐渐衰微,像是一个没有精神的躯壳,而北京则由于有皇帝在而变得越来越有吸引力。”带来此变化的原因是( )

A.废除丞相 B.八股取士 C.靖难之役 D.清军入关

10.明初,退居北方的蒙古各部与明朝时有战争。1571年,明朝封蒙古俺答汗为王,并达成“隆庆和议”。“隆庆和议”的主要作用是( )

A.割地 B.赔款 C.吞并蒙古 D.通贡和互市

11.明朝朝廷重要文书由内阁拟定批答文字,送请皇帝批准,皇帝可将章奏“留中”(不作处理)“改票”(加以删改)或“中旨”(从宫中直接传旨)。该现象反映的本质是( )

A.君主专制的强化 B.内阁性质的改变 C.权力重心的转移 D.明朝政治的黑暗

12.钱穆的《中国历代政治得失》里曾经评价“这是明代制度里最坏的一件事情。从明代下半期到清代末年三四百年间,……真是中国历史上最断丧人才的。”材料中“最坏的一件事”是指( )

A.闭关锁国 B.废除丞相 C.设锦衣卫 D.八股取士

13.洪武九年(1376年),明太祖整顿中书省,裁汰平章政事、参知政事等官;洪武十年,又设通政使司,后诏令六部诸司“奏事毋关白中书”,夺丞相专掌章奏之权。以上措施的目的是( )

A.加强君主专制 B.提高行政效率

C.完善官吏选拔 D.重视官制改革

14.明朝时,朝廷以“票拟”制度处理奏疏,即奏疏先送至内阁,内阁官员将奏疏内容及处理建议贴在奏疏之上呈交皇帝,皇帝最终裁决后返回内阁下发六部执行;同时,朝廷以厂卫制度监督官员。这反映出明朝( )

A.各级官员之间的矛盾被激化 B.票拟制度保证决策的正确性

C.厂卫制度促进国家长治久安 D.君主专制中央集权不断强化

15.阅读材料,回答问题。

材料一:

材料二:

朱棣与其父不同,……比较偏好相术,……这种影响必然渗透到实录等官方文献的修纂中,成为解构、重塑本朝历史的工具。……这主要还是为了服从他自己利益的需要。可以说,朱元璋相貌之变,其子朱棣是第一个“整容师”。

从朱元璋的相貌被泛泛地形容为“姿貌雄杰”“异常人”,到符合相术上“辅骨插鬓”的特征,再升格为极贵的“奇骨贯顶”,大致经历了整个明朝前中期。其表现便是朱元璋的容貌越来越奇,也越来越丑。换言之,朱元璋的容貌在传世的过程中,经历了改造和加工,不断被添进一些具有特殊意义的信息符号,如奇怪的脸型,突出的五官特征,以及12、24、36、72不等或“盈面”的黑痣等,最后变成一副“猪龙”之形。

与其正像为官方标准像,而异相多被民间奉为真身一样,朱元璋圣明的正面形象是官方、正史的语言,而那些掺杂了各种离奇、惊骇内容的故事形象,主要出自民间的演义与加工。……朱元璋相貌之变,发轫者正是官方,但相貌如何继续演变,却成了民间的自由创作,超出了官方的控制。但宫廷和上层后来也部分地接受了太祖皇帝那张不同寻常的丑像。

——整理自胡丹《相术、符号与传播:“朱元璋相貌之谜”的考析与解读》

请回答:

(1)在材料一的两幅画像中选取一幅,说说画中朱元璋的形象特点。

(2)根据材料二,归纳朱元璋具有两幅不同画像的原因。

(3)你倾向于选取哪一幅图作为朱元璋的画像?结合所学知识,说说你的理由。

(4)画像传递着作者对朱元璋这一历史人物的不同评价。从唯物史观的角度,你能不能提出几条评价历史人物的标准?

16.中国古代政治制度在继承与创新中不断演进,历朝历代在制度的改革方面都有独到之处。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:(宋太祖)召赵普问曰:“天下自店季以来,数十年间,帝王凡易十姓,战斗不息,苍生涂地,共故何也?”普曰:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

材料二:元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙古及河南的黄河以北地区称“腹里”,由中书省直辖。中书省也称都省,为全国行政中枢,总领各行省,又兼辖腹里。地方设行中书省,简称“行省”,元制,凡有重大军事,则选中书省官员前往督之,其班底仿中书省建制,故称“行中书省”。

——摘编自代史学集刊方

材料三:

朱元璋在创立明朝典章制度的初期就已经对元代的权相祸国有所警惕,因此,朱元璋在络予丞相大权的同时,采取了各种措施限制和削弱宰相的权力。……而洪武十三年(1380年),宰相胡惟庸的谋反则是促使朱元璋废相的一个直接触发因素。——摘编自李子龙《虽无宰相之名实有赞襄之贵论明朝宰相的废除与内阁制度的确立》.

(1)根据材料一,指出赵普认为自唐以来“战斗不息,苍生涂地”的原因是什么。为达到“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”的目的,北宋在地方采取了什么措施?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出元朝“中书省”的地位及职能,并分析行省制度的作用。

(3)根据材料三,概括“朱元璋废相”的主要原因,并指出朱元璋对明朝地方官制进行了怎样的改动。

(4)综合上述材料,概括中国古代政治制度的发展呈现出怎样的趋势。

题号 1 2 3 4 5 6 7

答案 C B A C B D B

题号 8 9 10 11 12 13 14

答案 D C D A D A D

1.C

【详解】结合所学知识,明代引进了原产于美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等,C项正确;原产美洲的马铃薯、玉米等农作物传播到中国并不是在宋代,排除A项;原产美洲的马铃薯、玉米等农作物传播到中国并不是在元代,排除B项;清代玉米、甘薯等作物得到推广,排除D项。故选C项。

2.B

【详解】据所学知识可知,公元1421年,明成祖为加强北方的防御力量,迁都北京,B项正确;1368年,朱元璋称帝,建立明朝,定都应天府,对应时间轴上的①,排除A项;1405年—1433年,明政府先后七次派郑和下西洋,船队航行于太平洋和印度洋的广大海域之间,到达亚非三十多个国家,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,与材料时间轴上的②有关,排除C项;明朝灭亡是在1644年,对应时间轴上的④,排除D项。故选B项。

3.A

【详解】根据题干“他设立了叫做‘锦衣卫’的侦缉组织,专门罗织官员吏民的罪名,使人感到随时会有杀身灭家的灾难。”结合所学可知,为监视官民,明太祖朱元璋设立了由皇帝直接指挥的特务机构锦衣卫,掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民,A项正确;明成祖成立东厂特务机构,排除B项;康熙帝、乾隆帝是清朝的皇帝,曾大兴文字狱,与锦衣卫的设立无关,排除CD项。故选A项。

4.C

【详解】根据题干可知,明清科举考试从“四书”“五经”取题,且考生对题目的解释必须以朱熹的《四书集注》为标准,不得随意发挥。这反映了科举考试的严格性和规范性,但同时也显示出其在思想上的限制,禁锢了人民的思想,C项正确;虽然科举考试涉及文学内容,但题目主要强调的是解释标准的严格性,而非文学地位的巩固,排除A项;科举考试主要面向士人阶层,且题目中的重点不在提高百姓素质,而是思想限制,排除B项;题目描述的是科举考试的一种限制,而非促进其发展的因素,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】据题干“明成祖时,统辖东北地区的机构是”和所学知识可知,明成祖朱棣时,为加强对东北地区的管辖,设立了奴儿干都司,统辖范围包括今黑龙江、乌苏里江流域等地,B项正确;西域都护是西汉时期在西域(今新疆及中亚部分地区)设置的管理机构,排除A项;辽阳行省是元朝时期设置的行政区划,管辖东北地区等区域,排除C项;伊犁将军是清朝乾隆帝平定准噶尔部和回部叛乱后设立的,排除D项。故选B项。

6.D

【详解】根据材料“涨海(南海统称)崎头(南海岛礁),水浅而多磁石”“振州(今海南三亚)……南至大海,东南至大海二十七里,西南至海千里”“明朝设立巡海备倭官河海南卫,负责南海海疆巡视”可知,材料有力证明中国在南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权,说明南海自古以来是中国领土,D项正确;文献史料可以是第一手史料,也可以是经过后人加工的第二手史料,具体取决于文献史料的性质和来源,材料中的文献史料不是一手史料,排除A项;材料说明南海自古以来是中国领土,与商品经济无关,排除B项;材料证明中国在南海诸岛及其附近海域是中国领土,没有涉及民族关系,比如各民族之间的交往,排除C项。故选D项。

7.B

【详解】据材料可知,朱元璋建立明朝后进行了全国户籍清查。实施严格的户籍分类;农村居民被编入里甲,城镇居民编入坊厢,且出行受到严格限制。这些说明明朝户籍管理旨在加强社会管控,B项正确;材料强调的户籍管理,其目的是加强对人民的管理,而不是促进人口迁移,排除A项;材料强调的是户籍清查及管理,不能提升文化素养,排除C项;材料中的“户籍管理”的目的是加强管理,作为征收赋税的依据,但不会刺激经济发展,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】根据材料并结合所学知识可知,图中表格按照时代顺序依次列出了夏商周时期的“世官制”、汉朝的“察举制”、魏晋南北朝的“九品中正制”以及隋唐至明清的“科举制”,清晰地反映了中国古代官员选拔制度从世袭到考试选拔的演变过程,D项正确;题干材料体现了从夏商周到明清时期的人才选拔制度,没有涉及文化专制,排除A项;题干材料反映古代人才选拔制度,不能反映“中国古代封建王朝的更替”,排除B项;君主专制制度的强化体现在君主权力的增强、官僚体系的完善,题干材料没有体现“君主专制制度”,排除C项。故选D项。

9.C

【详解】根据所学可知,1368年,朱元璋建立明朝,定都南京,后来,发生靖难之役,朱棣夺得帝位,首都从南京迁到北京,C项正确;废除丞相、八股取士是为了加强统治,和首都变迁无关,排除AB二项;清军入关将清朝的首都由沈阳迁到北京,排除D项。故选C项。

10.D

【详解】据题干“隆庆和议”和所学知识可知,“隆庆和议”之后,明朝与蒙古俺答汗之间实现了通贡,蒙古向明朝进贡,同时双方开展互市贸易,这促进了边境地区的经济交流与发展,是“隆庆和议”的主要作用,D项正确;“隆庆和议”并没有割让明朝的土地给蒙古各部,明朝没有因该和议失去领土,排除A项;“隆庆和议”中明朝没有向蒙古进行赔款,该和议并非是明朝因战败等原因对蒙古的经济补偿,排除B项;明朝与蒙古俺答汗达成“隆庆和议”是为了实现和平稳定,并非吞并蒙古,而且明朝当时也没有能力吞并蒙古,排除C项。故选D项。

11.A

【详解】根据材料结合所学可知,根据材料“明朝朝廷重要文书由内阁拟定批答文字,送请皇帝批准,皇帝可将章奏“留中”(不作处理)“改票”(加以删改)或“中旨”(从宫中直接传旨)”,可见,皇帝掌握最终的决策权,君权至上,这本质上体现了强化君权,因此,材料体现了君主专制的强化,A项正确;材料没有体现内阁前后的变化,无法得出内阁性质的改变,排除B项;权力重心未发生转移,一直在皇帝手中,排除C项;材料未涉及政治的黑暗问题,且政治的黑暗的本质是君主专制的强化,不符合题意,排除D项。故选A项。

12.D

【详解】依据材料“是中国历史上最断丧人才的”可知评价的是明朝的八股取士制度,因为该制度下科举考试的命题范围局限于“四书五经”,应试文体必须分为八个部分,不允许考生发挥自己的见解,不讲求实际学问,从而成为统治者思想文化专制的工具,结果禁锢了人们的思想,不利于培养实用人才,所以说它”是明代制度里最坏的一件事”,D项正确;闭关锁国严格限制中外贸易和交往,废除丞相有利于政治上皇权加强,设锦衣卫是通过特务机构监视官民,但是都与题干中“最断丧人才”不符,排除ABC项。故选D项。

13.A

【详解】据题干“明太祖整顿中书省,裁汰平章政事、参知政事等官;洪武十年,又设通政使司,夺丞相专掌章奏之权”和所学知识可知,明朝初期,丞相权力较大,通过调整中书省官员以及让六部直接奏事、剥夺丞相专掌奏章之权等措施,削弱了丞相权力,使得权力进一步集中到君主手中,符合加强君主专制的目的,A项正确;题干中主要强调的是权力关系的调整,而非行政流程优化以提高效率,排除B项;题干中并未涉及官吏选拔方面的内容,这些措施主要是关于中央机构权力分配,与官吏选拔无关,排除C项;“重视官制改革”只是对题干行为的一种描述,而不是这些措施背后的目的,目的是通过官制改革加强君主专制,排除D项。故选A项。

14.D

【详解】根据材料结合所学可知,根据材料“皇帝最终裁决后返回内阁下发六部执行”,可见,皇帝掌握最终的决策权,君权至上,根据材料“朝廷以厂卫制度监督官员”,这本质上体现了强化君权,因此,材料体现了君主专制中央集权不断强化,D项正确;材料中未涉及各级官员之间的关系,无法得出各级官员之间的矛盾被激化,排除A项;根据材料“皇帝最终裁决后返回内阁下发六部执行”,可知票拟制度无法执行决策权,排除B项;根据材料“朝廷以厂卫制度监督官员”,这本质上体现了强化君权,无法体现厂卫制度促进国家长治久安,排除C项;故选D项。

15.(1)图1:正襟危坐,龙袍玉带,脸庞丰满,神态慈祥;图2:戴软方巾,脸特别长,颧骨隆起,嘴大口宽,下巴突出,相貌凶狠。(任选其一,描述符合图片即可)

(2)图1是朱棣对朱元璋的相貌进行了“整容”;图2民间异化了朱元璋的容貌。

(3)图1;理由:官方给皇帝画像,自然需要润色。但有一点需要注意,那就是“润色”的尺度,尺度在与本人相似而又有些许美化,因此,来自明朝官方的画像或许经过美化,但总体来说应该还是与朱元璋本人比较相像的。

(4)坚持一分为二的观点,辩证的分析;放在特定的历史环境中评价。(言之有理即可)

【详解】(1)特点:据材料一“图1朱元璋圆脸像(部分)”可知,朱元璋正襟危坐,龙袍玉带,脸庞丰满,神态慈祥;据材料一“图2朱元璋长脸像(部分)”可知,朱元璋头戴软方巾,脸特别长,颧骨隆起,嘴大口宽,下巴突出,相貌凶狠。(任选其一,描述符合图片即可)

(2)据材料二“可以说,朱元璋相貌之变,其子朱棣是第一个‘整容师’。”可知,图1是朱棣对朱元璋的相貌进行了“整容”;据材料二“朱元璋的容貌在传世的过程中,经历了改造和加工,不断被添进一些具有特殊意义的信息符号,如奇怪的脸型,突出的五官特征”可知,图2是在传世过程中,经历了改造和加工,异化而成容貌。

(3)本题属于开放型试题,可从两幅图片中任选一副进行说明。如选择图1,理由为:官方给皇帝画像,自然需要润色。但有一点需要注意,那就是“润色”的尺度,尺度在与本人相似而又有些许美化,因此,来自明朝官方的画像或许经过美化,但总体来说应该还是与朱元璋本人比较相像的。(也可选择图2论述)

(4)标准:结合所学可知,任何事物都具有两面性,即进步与落后、积极与消极、优点与缺点……杰出历史人物也不例外,因而在评价杰出人物时也应坚持一分为二的观点,进行辩证的分析;特定的背景是历史人物活动的大舞台,历史人物的所作所为,不能超越他所处的那个时代,看待和评价历史人物要将其放在他所处的特定的历史时代。(言之有理即可)

16.(1)原因:方镇太重,君弱臣强;措施:派文臣担任各地州县的长官;实行三年一换的制度;设置通判;设置转运使等。

(2)地位:全国最高行政机构。职能:掌管全国的行政事务。作用:行省制度便利了中央对地方的管理,加强了中央集权。

(3)原因:朱元璋认为元代宰相权势过重导致元代灭亡。地方官制改动:在地方,取消行中书省,设立“三司”,将原来行中书的权力一分魏三,互不统属。

(4)趋势:皇权不断加强,相权不断削弱,直至废除,

【详解】(1)根据材料一“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。”可得出,赵普认为自唐以来“战斗不息,苍生涂地”的原因是方镇太重,君弱臣强;根据所学知识,为达到“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”的目的,在地方上,宋太祖为了加强控制,派文臣担任各地州县的长官。为了防止知州的权力过大难以控制,实行三年一换的制度。还在各州设置通判,以分知州的权力。设置转运使,把地方财赋收归中央。

(2)根据材料二“由中书省直辖。中书省也称都省,为全国行政中枢,总领各行省”结合所学知识可知,元朝“中书省”的地位是全国最高行政机构,其职能是掌管全国的行政事务。根据所学知识,行省制度便利了中央对地方的管理,加强了中央集权。

(3)根据材料三“朱元璋在创立明朝典章制度的初期就已经对元代的权相祸国有所警惕”结合所学知识可知,朱元璋废相”的主要原因:朱元璋认为元代宰相权势过重导致元代灭亡。根据材料三“朱元璋改革官职后明代政治架构示意图”可知,在地方上,取消行中书省,设立“三司”,将原来行中书的权力一分魏三,互不统属。

(4)根据材料一宋太祖加强皇权的措施、材料二的行省制度、材料三朱元璋改革官制,可以概括出中国古代政治制度的发展呈现的趋势:皇权不断加强,相权不断削弱,直至废除。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录