2024—2025学年度宁夏回族自治区银川市北方民族大学附属中学高一第二学期第一次月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度宁夏回族自治区银川市北方民族大学附属中学高一第二学期第一次月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 655.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-31 16:58:11 | ||

图片预览

文档简介

北方民族大学附属中学2024-2025学年度(下)高一月考(一)

历史

分值:100分时间:60分钟

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分)

1.公元前5000-前2000年期间,两河流域出现了城市国家和楔形文字,尼罗河地区出现政教合一的国家和象形文字,黄河、长江流域出现了城市祭台和礼器。这些现象共同反映出这一时期( )

A.各地出现专制王权 B.人类进入文明时代

C.早期文明多元一体D.不同文明相互借鉴

2.人类最初的文明出现于西亚的两河流域、北非的尼罗河流域、南亚的印度河和恒河流域、中国的黄河和长江流域,以及欧洲巴尔干半岛南部和爱琴海地区。这些文明( )

A.都产生于大江大河流域B.呈现出明显多元特征

C.始终紧密联系共同发展D.都具有广大众民的特点

以下内容是《摩奴法典》中关于婚姻的规定(部分)。由此可以看出,古代印度( )

A.社会矛盾日益激化 B.种姓之间等级森严

C.妇女地位极其低下 D.法律条文丰富严密

4.雅典伯里克利时期,公民大会参与者仅占城邦总人口的10%,妇女、外邦人和奴隶都被排斥在公民队伍之外。这说明雅典民主( )

A.具有着广泛性 B.体现理性决策 C.存在阶级局限 D.依赖军事扩张

5.在埃及三角洲史前文化考古层中,发现了类似两河流域装饰神庙门脸的泥钉;在美索不达米亚的废墟中,发现大量的印度形制的印章。这反映了古代( )

A.宗教信仰的融合 B.文明之间的交流

C.埃及手工业落后D.长途贸易的发展

6.“终于出现了这样的时代:世界上同时存在两个强有力的大国,它们不仅能够制服蛮族入侵,而且还能把自己帝国的国界向外推进。"材料中的“两个强有力的大国”,一个是汉朝时期的中国,另一个是( )

A.亚历山大帝国 B.拜占庭帝国 C.罗马帝国 D.波斯帝国

7.一些范围比较大的古代国家一般实行行省制。据记载,亚述人建立了比较系统的行省制;亚历山大帝国大体继承了波斯的行省制度;罗马帝国的行省是最重要的地方行政单位,行省总督处理政治、军事、税收和司法事务。据此可知,行省制( )

A.源于亚述并向外拓展 B.确保了帝国长治久安

C.蕴含分权制衡的理念D.适应了大国治理需要

8.西亚地区的腓尼基字母因方便易写不断向外传播。它在东方演化为阿拉马字母,后来又发展出古代西亚、埃及等地的多种字母;它向西传入希腊,形成希腊字母,再演化出拉丁字母。这说明( )

A.交流与传承推动了人类文明发展 B.文字一体化消除了文明交流障碍

C.腓尼基字母是世界最古老的文字D.人类早期文字的起源具有同源性

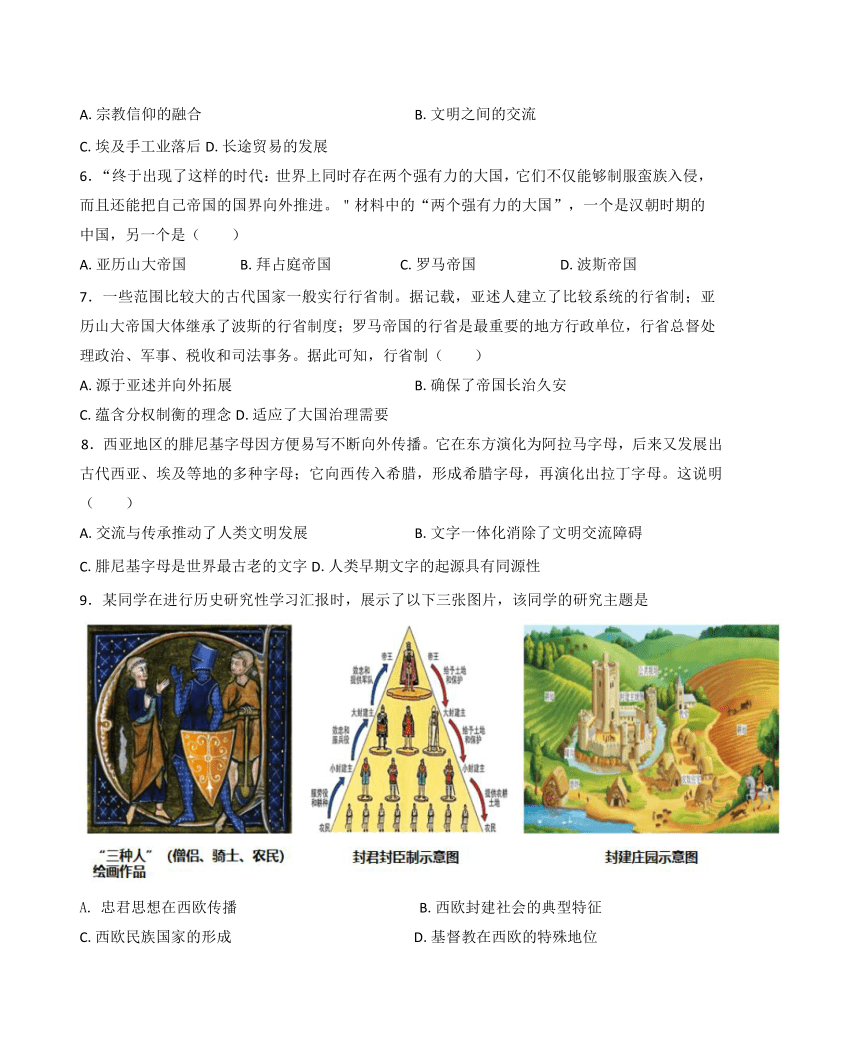

9.某同学在进行历史研究性学习汇报时,展示了以下三张图片,该同学的研究主题是

忠君思想在西欧传播 B.西欧封建社会的典型特征

C.西欧民族国家的形成 D.基督教在西欧的特殊地位

10.中世纪的庄园,农业和手工业结合在一起,一切生产都是为了满足庄园领主的消费和奢侈需要,满足庄园生产者最起码的生产与生活需要。只有庄园无法生产的东西,如盐、铁、高级手工业消费品等,才通过商人进行交换。据此可知,中世纪庄园( )

A.与市场联系密切 B.封建主压迫农奴 C.不受国王的管理 D.以自给自足为主

11.有史家认为:“11和12世纪,在欧洲封建王朝的统治下,欧洲达到了它的第一青春期,达到了它的第一个富有活力的阶段。”其“活力”表现为( )

A.城市的兴起和市民阶层的产生 B.文艺复兴和启蒙运动的出现

C.经济的发展和世界市场的开辟D.教权削弱和宗教改革的开始

伊凡四世加冕之后,他取消了原先的政治管理机制,专门设立了特辖宫廷来执行自己的决策。与此同时还成立了一支特辖军为其保驾护航。特辖制的实施旨在( )

A.对国家进行军事化管理 B.加强沙皇专制统治

C.巩固大贵族阶层的特权D.维护社会的和平稳定

13.阿拉伯帝国对古希腊的哲学、科学著作推崇备至。他们尤其对柏拉图和亚里士多德感兴趣,并把他们的作品翻译成阿拉伯语、加以注释。这说明阿拉伯帝国( )

A.与古希腊文明有密切交流 B.科技水平曾长期领先世界

C.延续了希腊化时代的进程D.具有开放包容的文化环境

14.某同学读书时做了以下记录:地跨亚非欧三洲、最高统治者苏丹、首都伊斯坦布尔、对过往商品征收重税、成为欧洲列强蚕食瓜分的对象。他学习的内容是( )

A.奥斯曼帝国的兴衰 B.德里苏丹国的兴起

C.拜占庭帝国的发展D.新航路开辟的动因

15.10世纪后的日本,随着武士力量的发展,1185年,关东源赖朝击败其他竞争者,控制了中央政府,1192年,他当上了“征夷大将军”。该事件表明日本( )

A.确立了中央集权制度 B.武士集团的重要性显现

C.建立了幕府政治体制D.封建等级制度逐步废除

16.根据考古发现,在韩国庆州雁鸭池遗址出土了刻有“调露二年”字样的砖铭,在庆州月城附近的望星里瓦窑遗址中出土了“仪凤四年皆土”的铭文板瓦,在庆尚南道蔚山郡的川前里“摩崖石刻”周围发现了“上元二年铭”和“上元四年铭”。这些都是频繁更替的唐高宗年号。这反映出( )

A.新罗尚没有自己的纪年方式 B.唐与新罗有着友好往来的历史

C.新罗仿中国建立了中央集权 D.唐与新罗形成明确的宗藩关系

17.10-15世纪,在东非沿海地区产生的一系列国家。经济上以种植瓜果蔬菜的园艺业为主,辅之以畜牧、狩猎、采矿、制陶和建筑业。阿拉伯商人从印度、波斯和中国等地把各种手工业品输入非洲。作为交换,当地出口黄金、象牙和奴隶。这反映了古代东非国家( )

A.已形成成熟的商业网络 B.与中国建立直接联系

C.具有多元化的经济结构 D.科技水平领先于世界

18.西非人在9世纪左右掌握了铁器和青铜的冶炼技术,能够铸造青铜人像和工具。东非出现一系列城市国家,与阿拉伯地区和中国都有贸易往来。中部和南部非洲较多保留了黑人传统文化,大津巴布韦遗址由石块垒砌而成。下列选项对材料所述解读最准确的是( )

A.中国和非洲交往源远流长 B.古代非洲城市发展水平较高

C.非洲文化地域性特征明显D.古代非洲对外贸易比较发达

19.“浮动园地”是一种创造性扩大耕地面积的方法,从特斯科湖中捞起淤泥,堆积在固定于水中的木排上,淤泥非常肥沃,耕种者每年可以从园地中获得7次收成,直到今天某些地区仍然使用这种耕作方式。发明这一做法的是( )

A.玛雅人 B.阿兹特克人 C.印加人 D.班图人

20.印加帝国有两条以都城库斯科为中心的大道贯穿全境,全长达一万六千公里。沿途设立驿站,有专门的驿卒(称为“飞毛腿”,如图)负责跑腿送信,有驿站供公务员居住,还给皇帝和大官修筑了高档招待所,并且有专门的养路队驻扎。这反映出印加帝国( )

A.地方行政体系完善 B.国家组织能力较强

C.各级道路网的形成D.驿路交通工具发达

21.哥伦布曾在日记中写道:“臣于同月向二位陛下呈上了关于印度地区和一个叫作大可汗的君主的奏书......二位陛下即令臣率一支装备充足的船队前往印度各地,并令臣一改寻常的路径,不由陆路东行,而是跨海而西。”这段日记可用于研究的问题是( )

A.传统商路的中西交流B.新航路开辟的动机

C.欧洲贸易中心的改变D.地圆学说的正确性

22.新航路的开辟,是指从15世纪开始,欧洲新兴资产阶级对外寻找通往中国和印度通道的运动。新航路开辟的主要先驱国家是( )

A.英国、荷兰 B.西班牙、葡萄牙 C.英国、法国 D.俄罗斯、荷兰

23.在菲律宾的马克坦岛有两座纪念碑,一座的铭文写道:“(酋长)拉普拉普成为击退欧洲人侵略的第一位菲律宾人。”而另一座的铭文则写道:“麦哲伦船队完成了第一次环球航行。”以下对这两则铭文的不同认识正确的是( )

A.内容互相矛盾,掩盖了真相 B.角度不同会产生不同的历史评价

C.是当地人民反抗侵略的铁证 D.记录了人类远洋探险的伟大壮举

24.马克思在《经济学手稿》中指出:“世界史不是过去一直存在的,作为世界史的历史是结果。”人类社会

历史经历了由“历史向世界历史的转变”。促成这一“转变”的动力是( )

A.欧洲文艺复兴 B.工业革命开展 C.新航路的开辟 D.世界市场形成

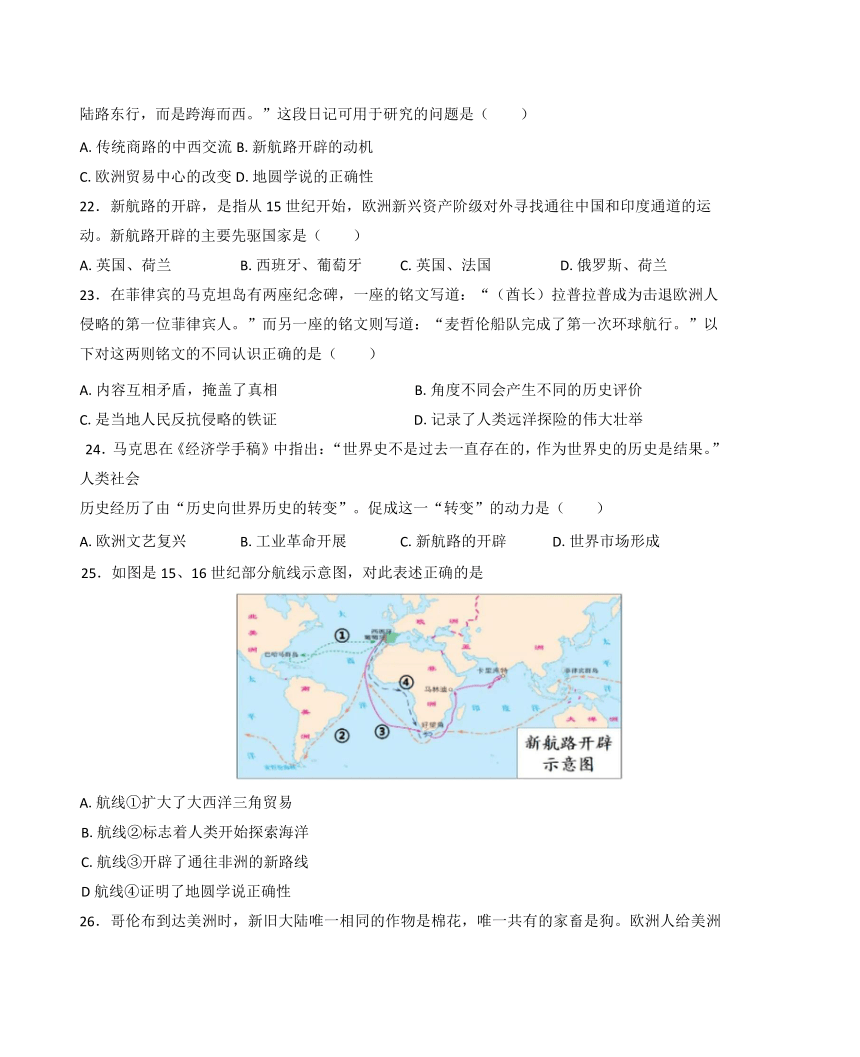

25.如图是15、16世纪部分航线示意图,对此表述正确的是

A.航线①扩大了大西洋三角贸易

B.航线②标志着人类开始探索海洋

C.航线③开辟了通往非洲的新路线

D航线④证明了地圆学说正确性

26.哥伦布到达美洲时,新旧大陆唯一相同的作物是棉花,唯一共有的家畜是狗。欧洲人给美洲带来了马、牛、羊、猪等牲畜和一些禽类,以及各种麦类、甘蔗、咖啡等农作物。美洲则向世界贡献了玉米、甘薯、马铃薯、西红柿、鳄梨、南瓜、菠萝、可可、烟草等农作物和古柯碱、金鸡纳皮等重要药材。这些现象表明( )

A.跨区域范围全球联系初步建立 B.全球多元文明格局得到维护

C.美洲地区原有社会结构走向解体D.美洲地区文明开始遭受破坏

27.在马匹传入美洲后,幸存的印第安人很快发现了马的价值,驾驭着骏马、追逐射杀美洲野牛等大型猎物的游牧生活,远比艰辛的农耕生活来得容易,于是大量的印第安部落随后开始转型游牧。这反映出,新航路开辟后的物种交换( )

A.缓解了社会阶级矛盾 B.改变了新大陆的生活方式

C.扩大了国内消费市场D.中断了美洲传统社会生活

28.有西方学者通过估算发现,在17世纪和18世纪,美洲生产的白银大约有70%输入欧洲,其中40%又通过贸易方式转运到中国。这表明当时

A.中国的商品质量上乘 B.荷兰垄断了东西方海上贸易

C.中国是世界白银流动的主导者D.西欧丧失世界贸易中心地位

29.16世纪后,英国人嗜糖成瘾,一位曾见过英国女王伊丽莎白一世的德国旅行家记载道:“65岁的女王陛下依然平和美丽,但她的牙齿已经发黑。”这一现象反映出( )

A.商业革命改变英国生活习俗 B.资本主义世界市场基本形成

C.英国已经成为世界殖民霸主D.工业革命后物质生活的丰富

30.16世纪的西欧上层社会中普遍存在一种现象:贵族往往以来自海外的金银珠宝、茶叶香料等奢侈品的多寡作为显示社会身份高低的重要标志,为此他们不惜挥金如土甚至借高利贷,却又因为经营不善而经常无法偿还。据此可知,这一现象( )

A.加速了西欧资本原始积累 B.根源于世界市场的最终形成

C.促进了西欧封建制度衰落D.表明传统经济关系濒临崩溃

二、非选择题(本大题共40分,其中31题14分,32题14分,33题12分)

31.阅读材料,完成下列要求。

材料一公元前6世纪末,中亚被纳入波斯国王的统治之下,成为波斯帝国的重要组成部分。波斯国王派遣人员驻扎中亚,设置军事堡垒,并在当地建立较为完善的税收制度。波利斯卫城的档案文书清楚地表明,中亚的行省乃至个人都对帝国负有纳税义务。不少书记官和行政人员,先在帝国中心受训,然后前往中亚就职。连接中亚各行省的“王道”由帝国中央投资新建,成为整个帝国道路系统的有机组成部分。在推动人员流动的同时,物资也在中亚与帝国中心之间流通。中亚为大流士一世在苏萨的王宫提供了黄金、青金石和象牙等。中亚地区历史遗存中的聚落和宗教建筑等,都体现出古波斯帝国在当地进行了实质上的统治,波斯帝国加强了中亚与邻近地区的交流,为东西方之间大规模有组织的商业和文化交流,奠定了物质基础。从大流士一世时期开始,中亚已被全面纳入波斯帝国体系之中。

-摘编自吴欣《帝国印记:波斯阿契美尼德王朝在中亚的统治》

材料二古代中国与中亚地区的交流关系,早在春秋战国时期的典籍中就有记载。至汉武帝时期,张骞出使中亚地区就与中亚诸古国建立了直接的联系,开始了由国家倡导并有效组织的较大规模的友好和平交流。自此,中国与中亚地区的联系与交往在两千余年间延绵不断,尤其是在唐代达到了鼎盛......通过丝绸之路,中亚地区的葡萄、石榴、良马、珍禽传入中国,还有制糖技术、琉璃技术等也经中亚传至中国。而中国的冶铁技术早在公元前2世纪就已传入中亚费尔干纳盆地。8世纪之后、造纸术、雕版印刷术等技术被带到中亚,并由此传至西亚和欧洲地区。

-摘编自许尔才《略论中国与中亚的文化交流》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古代波斯帝国对中亚统治的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出古代中国与中亚地区交流的意义。

32.阅读材料,完成下列要求。

材料一在四大文明古国及希腊、玛雅人民族的神话故事里,都有大洪水甚至洪水灭世的传说,只是原因和过程不尽相同。古代希伯来人和古代希腊人也有类似的洪水传说,其源头是苏美尔神话。在苏美尔人的泥版文书上,人们发现了故事的最早版本,后通过史诗《吉尔伽美什》被古代希伯来人继承,并传到古希腊人那里,于是就有了流传至今的洪水传说。中国古代也有“大禹治水”神话传说,但显然与上述神话差异较大。

-摘编自《世界文明探源》

材料二从15世纪的最后几十年起,欧洲人开始拓展他们已知世界的前沿。向外拓展的理由是复杂的:寻找新的商业航线以及对冒险的追求......也是知性文化(它使文艺复兴显得非同寻常)变化的产物。阅读希腊文和学习古代科学及数学课本能力的恢复,激发了人们对宇宙和地球问题的新的大讨论。这些讨论使人意识到:不仅东方-中国、日本和盛产香料的岛国的财富可以通过西向航行而得到,而且其间的距离也可以被测算出来。最终,他们在大洋的另一边找到了无以计数的财富。

-摘编自【美】玛格丽特·L.金《欧洲文艺复兴》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出世界古代早期文明的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出15世纪欧洲人“向外拓展”的理由。并分析新“商业航线”的开辟对文艺复兴时期“人”的价值观的积极影响。

33.阅读材料,回答问题。

上图为古代世界文明交往示意图,请提取图中信息,围绕“文明交往”形成观点,并结合所学知识,加以阐释。(要求:观点准确,表达清晰,阐释充分);

2024—2025学年度宁夏回族自治区银川市北方民族大学附属中学高一第二学期第一次月考历史试题答案

一、选择题

1.B

2.B

3.B

4.C

5.B

6.C

7.D

8.A

9.B

10.D

11.A

12.B

13.D

14.A

15.C

16.B

17.C

18.C

19.B

20.B

21.B

22.B

23.B

24.C

25.A

26.A

27.B

28.A

29.A

30.C

二、非选择题

31.(1)特点:垂直管理;措施多样;重视统治机构的设置、制度建设和官员培训;加强政治控制与物质掠夺并举。

(2)意义:促进了东西方文明交流与互鉴;推动了中华文明的西传;有助于古代中国边疆秩序的稳定;促进了中亚地区社会经济的发展;对近代欧洲的社会变迁产生了重要影响。

32.(1)特点:世界各文明之间既有相似性,又有多元性;不同文明之间互相交流、互相影响。

(2)理由:西欧商品经济的发展和资本主义的萌芽,造成社会对金银的渴求;西欧掀起向东方寻金(包括香料)的热潮;奥斯曼帝国控制了东西方贸易的传统商道;人文主义的推动;向外传播基督教的热情。

影响:证明了人具有认识自然界的伟大力量;把人的注意力转移到现实世界中来;激发了人们探索科学的热忱。

33. 示例一

观点:文明的发展不是孤立的,而是相互促进、相互影响的。

阐释:古代埃及通过多种方式与其他文明互动,吸收先进技术和文化推动自身发展;古代罗马征服和统治使它与其他地区文明交流,融合优秀元素促进自身发展;古代中国通过丝绸之路传播商品并引入其他文化技术,推动东西方文明融合。所以,古代文明通过交流互动相互促进,我们应重视文明交流与融合。

示例二

观点:文明交流的方式具有多样性。

阐释:技术传播促进了农业生产和经济文化繁荣,如古埃及和中国农耕技术的传播;贸易往来加深了东西方了解,中亚、西亚商人促进了商品流通;人员往来增进了不同文明间的认识,如汉朝与罗马的外交和人员往来。总之,古代文明交流方式多样,推动了文明进步。

历史

分值:100分时间:60分钟

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分)

1.公元前5000-前2000年期间,两河流域出现了城市国家和楔形文字,尼罗河地区出现政教合一的国家和象形文字,黄河、长江流域出现了城市祭台和礼器。这些现象共同反映出这一时期( )

A.各地出现专制王权 B.人类进入文明时代

C.早期文明多元一体D.不同文明相互借鉴

2.人类最初的文明出现于西亚的两河流域、北非的尼罗河流域、南亚的印度河和恒河流域、中国的黄河和长江流域,以及欧洲巴尔干半岛南部和爱琴海地区。这些文明( )

A.都产生于大江大河流域B.呈现出明显多元特征

C.始终紧密联系共同发展D.都具有广大众民的特点

以下内容是《摩奴法典》中关于婚姻的规定(部分)。由此可以看出,古代印度( )

A.社会矛盾日益激化 B.种姓之间等级森严

C.妇女地位极其低下 D.法律条文丰富严密

4.雅典伯里克利时期,公民大会参与者仅占城邦总人口的10%,妇女、外邦人和奴隶都被排斥在公民队伍之外。这说明雅典民主( )

A.具有着广泛性 B.体现理性决策 C.存在阶级局限 D.依赖军事扩张

5.在埃及三角洲史前文化考古层中,发现了类似两河流域装饰神庙门脸的泥钉;在美索不达米亚的废墟中,发现大量的印度形制的印章。这反映了古代( )

A.宗教信仰的融合 B.文明之间的交流

C.埃及手工业落后D.长途贸易的发展

6.“终于出现了这样的时代:世界上同时存在两个强有力的大国,它们不仅能够制服蛮族入侵,而且还能把自己帝国的国界向外推进。"材料中的“两个强有力的大国”,一个是汉朝时期的中国,另一个是( )

A.亚历山大帝国 B.拜占庭帝国 C.罗马帝国 D.波斯帝国

7.一些范围比较大的古代国家一般实行行省制。据记载,亚述人建立了比较系统的行省制;亚历山大帝国大体继承了波斯的行省制度;罗马帝国的行省是最重要的地方行政单位,行省总督处理政治、军事、税收和司法事务。据此可知,行省制( )

A.源于亚述并向外拓展 B.确保了帝国长治久安

C.蕴含分权制衡的理念D.适应了大国治理需要

8.西亚地区的腓尼基字母因方便易写不断向外传播。它在东方演化为阿拉马字母,后来又发展出古代西亚、埃及等地的多种字母;它向西传入希腊,形成希腊字母,再演化出拉丁字母。这说明( )

A.交流与传承推动了人类文明发展 B.文字一体化消除了文明交流障碍

C.腓尼基字母是世界最古老的文字D.人类早期文字的起源具有同源性

9.某同学在进行历史研究性学习汇报时,展示了以下三张图片,该同学的研究主题是

忠君思想在西欧传播 B.西欧封建社会的典型特征

C.西欧民族国家的形成 D.基督教在西欧的特殊地位

10.中世纪的庄园,农业和手工业结合在一起,一切生产都是为了满足庄园领主的消费和奢侈需要,满足庄园生产者最起码的生产与生活需要。只有庄园无法生产的东西,如盐、铁、高级手工业消费品等,才通过商人进行交换。据此可知,中世纪庄园( )

A.与市场联系密切 B.封建主压迫农奴 C.不受国王的管理 D.以自给自足为主

11.有史家认为:“11和12世纪,在欧洲封建王朝的统治下,欧洲达到了它的第一青春期,达到了它的第一个富有活力的阶段。”其“活力”表现为( )

A.城市的兴起和市民阶层的产生 B.文艺复兴和启蒙运动的出现

C.经济的发展和世界市场的开辟D.教权削弱和宗教改革的开始

伊凡四世加冕之后,他取消了原先的政治管理机制,专门设立了特辖宫廷来执行自己的决策。与此同时还成立了一支特辖军为其保驾护航。特辖制的实施旨在( )

A.对国家进行军事化管理 B.加强沙皇专制统治

C.巩固大贵族阶层的特权D.维护社会的和平稳定

13.阿拉伯帝国对古希腊的哲学、科学著作推崇备至。他们尤其对柏拉图和亚里士多德感兴趣,并把他们的作品翻译成阿拉伯语、加以注释。这说明阿拉伯帝国( )

A.与古希腊文明有密切交流 B.科技水平曾长期领先世界

C.延续了希腊化时代的进程D.具有开放包容的文化环境

14.某同学读书时做了以下记录:地跨亚非欧三洲、最高统治者苏丹、首都伊斯坦布尔、对过往商品征收重税、成为欧洲列强蚕食瓜分的对象。他学习的内容是( )

A.奥斯曼帝国的兴衰 B.德里苏丹国的兴起

C.拜占庭帝国的发展D.新航路开辟的动因

15.10世纪后的日本,随着武士力量的发展,1185年,关东源赖朝击败其他竞争者,控制了中央政府,1192年,他当上了“征夷大将军”。该事件表明日本( )

A.确立了中央集权制度 B.武士集团的重要性显现

C.建立了幕府政治体制D.封建等级制度逐步废除

16.根据考古发现,在韩国庆州雁鸭池遗址出土了刻有“调露二年”字样的砖铭,在庆州月城附近的望星里瓦窑遗址中出土了“仪凤四年皆土”的铭文板瓦,在庆尚南道蔚山郡的川前里“摩崖石刻”周围发现了“上元二年铭”和“上元四年铭”。这些都是频繁更替的唐高宗年号。这反映出( )

A.新罗尚没有自己的纪年方式 B.唐与新罗有着友好往来的历史

C.新罗仿中国建立了中央集权 D.唐与新罗形成明确的宗藩关系

17.10-15世纪,在东非沿海地区产生的一系列国家。经济上以种植瓜果蔬菜的园艺业为主,辅之以畜牧、狩猎、采矿、制陶和建筑业。阿拉伯商人从印度、波斯和中国等地把各种手工业品输入非洲。作为交换,当地出口黄金、象牙和奴隶。这反映了古代东非国家( )

A.已形成成熟的商业网络 B.与中国建立直接联系

C.具有多元化的经济结构 D.科技水平领先于世界

18.西非人在9世纪左右掌握了铁器和青铜的冶炼技术,能够铸造青铜人像和工具。东非出现一系列城市国家,与阿拉伯地区和中国都有贸易往来。中部和南部非洲较多保留了黑人传统文化,大津巴布韦遗址由石块垒砌而成。下列选项对材料所述解读最准确的是( )

A.中国和非洲交往源远流长 B.古代非洲城市发展水平较高

C.非洲文化地域性特征明显D.古代非洲对外贸易比较发达

19.“浮动园地”是一种创造性扩大耕地面积的方法,从特斯科湖中捞起淤泥,堆积在固定于水中的木排上,淤泥非常肥沃,耕种者每年可以从园地中获得7次收成,直到今天某些地区仍然使用这种耕作方式。发明这一做法的是( )

A.玛雅人 B.阿兹特克人 C.印加人 D.班图人

20.印加帝国有两条以都城库斯科为中心的大道贯穿全境,全长达一万六千公里。沿途设立驿站,有专门的驿卒(称为“飞毛腿”,如图)负责跑腿送信,有驿站供公务员居住,还给皇帝和大官修筑了高档招待所,并且有专门的养路队驻扎。这反映出印加帝国( )

A.地方行政体系完善 B.国家组织能力较强

C.各级道路网的形成D.驿路交通工具发达

21.哥伦布曾在日记中写道:“臣于同月向二位陛下呈上了关于印度地区和一个叫作大可汗的君主的奏书......二位陛下即令臣率一支装备充足的船队前往印度各地,并令臣一改寻常的路径,不由陆路东行,而是跨海而西。”这段日记可用于研究的问题是( )

A.传统商路的中西交流B.新航路开辟的动机

C.欧洲贸易中心的改变D.地圆学说的正确性

22.新航路的开辟,是指从15世纪开始,欧洲新兴资产阶级对外寻找通往中国和印度通道的运动。新航路开辟的主要先驱国家是( )

A.英国、荷兰 B.西班牙、葡萄牙 C.英国、法国 D.俄罗斯、荷兰

23.在菲律宾的马克坦岛有两座纪念碑,一座的铭文写道:“(酋长)拉普拉普成为击退欧洲人侵略的第一位菲律宾人。”而另一座的铭文则写道:“麦哲伦船队完成了第一次环球航行。”以下对这两则铭文的不同认识正确的是( )

A.内容互相矛盾,掩盖了真相 B.角度不同会产生不同的历史评价

C.是当地人民反抗侵略的铁证 D.记录了人类远洋探险的伟大壮举

24.马克思在《经济学手稿》中指出:“世界史不是过去一直存在的,作为世界史的历史是结果。”人类社会

历史经历了由“历史向世界历史的转变”。促成这一“转变”的动力是( )

A.欧洲文艺复兴 B.工业革命开展 C.新航路的开辟 D.世界市场形成

25.如图是15、16世纪部分航线示意图,对此表述正确的是

A.航线①扩大了大西洋三角贸易

B.航线②标志着人类开始探索海洋

C.航线③开辟了通往非洲的新路线

D航线④证明了地圆学说正确性

26.哥伦布到达美洲时,新旧大陆唯一相同的作物是棉花,唯一共有的家畜是狗。欧洲人给美洲带来了马、牛、羊、猪等牲畜和一些禽类,以及各种麦类、甘蔗、咖啡等农作物。美洲则向世界贡献了玉米、甘薯、马铃薯、西红柿、鳄梨、南瓜、菠萝、可可、烟草等农作物和古柯碱、金鸡纳皮等重要药材。这些现象表明( )

A.跨区域范围全球联系初步建立 B.全球多元文明格局得到维护

C.美洲地区原有社会结构走向解体D.美洲地区文明开始遭受破坏

27.在马匹传入美洲后,幸存的印第安人很快发现了马的价值,驾驭着骏马、追逐射杀美洲野牛等大型猎物的游牧生活,远比艰辛的农耕生活来得容易,于是大量的印第安部落随后开始转型游牧。这反映出,新航路开辟后的物种交换( )

A.缓解了社会阶级矛盾 B.改变了新大陆的生活方式

C.扩大了国内消费市场D.中断了美洲传统社会生活

28.有西方学者通过估算发现,在17世纪和18世纪,美洲生产的白银大约有70%输入欧洲,其中40%又通过贸易方式转运到中国。这表明当时

A.中国的商品质量上乘 B.荷兰垄断了东西方海上贸易

C.中国是世界白银流动的主导者D.西欧丧失世界贸易中心地位

29.16世纪后,英国人嗜糖成瘾,一位曾见过英国女王伊丽莎白一世的德国旅行家记载道:“65岁的女王陛下依然平和美丽,但她的牙齿已经发黑。”这一现象反映出( )

A.商业革命改变英国生活习俗 B.资本主义世界市场基本形成

C.英国已经成为世界殖民霸主D.工业革命后物质生活的丰富

30.16世纪的西欧上层社会中普遍存在一种现象:贵族往往以来自海外的金银珠宝、茶叶香料等奢侈品的多寡作为显示社会身份高低的重要标志,为此他们不惜挥金如土甚至借高利贷,却又因为经营不善而经常无法偿还。据此可知,这一现象( )

A.加速了西欧资本原始积累 B.根源于世界市场的最终形成

C.促进了西欧封建制度衰落D.表明传统经济关系濒临崩溃

二、非选择题(本大题共40分,其中31题14分,32题14分,33题12分)

31.阅读材料,完成下列要求。

材料一公元前6世纪末,中亚被纳入波斯国王的统治之下,成为波斯帝国的重要组成部分。波斯国王派遣人员驻扎中亚,设置军事堡垒,并在当地建立较为完善的税收制度。波利斯卫城的档案文书清楚地表明,中亚的行省乃至个人都对帝国负有纳税义务。不少书记官和行政人员,先在帝国中心受训,然后前往中亚就职。连接中亚各行省的“王道”由帝国中央投资新建,成为整个帝国道路系统的有机组成部分。在推动人员流动的同时,物资也在中亚与帝国中心之间流通。中亚为大流士一世在苏萨的王宫提供了黄金、青金石和象牙等。中亚地区历史遗存中的聚落和宗教建筑等,都体现出古波斯帝国在当地进行了实质上的统治,波斯帝国加强了中亚与邻近地区的交流,为东西方之间大规模有组织的商业和文化交流,奠定了物质基础。从大流士一世时期开始,中亚已被全面纳入波斯帝国体系之中。

-摘编自吴欣《帝国印记:波斯阿契美尼德王朝在中亚的统治》

材料二古代中国与中亚地区的交流关系,早在春秋战国时期的典籍中就有记载。至汉武帝时期,张骞出使中亚地区就与中亚诸古国建立了直接的联系,开始了由国家倡导并有效组织的较大规模的友好和平交流。自此,中国与中亚地区的联系与交往在两千余年间延绵不断,尤其是在唐代达到了鼎盛......通过丝绸之路,中亚地区的葡萄、石榴、良马、珍禽传入中国,还有制糖技术、琉璃技术等也经中亚传至中国。而中国的冶铁技术早在公元前2世纪就已传入中亚费尔干纳盆地。8世纪之后、造纸术、雕版印刷术等技术被带到中亚,并由此传至西亚和欧洲地区。

-摘编自许尔才《略论中国与中亚的文化交流》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古代波斯帝国对中亚统治的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出古代中国与中亚地区交流的意义。

32.阅读材料,完成下列要求。

材料一在四大文明古国及希腊、玛雅人民族的神话故事里,都有大洪水甚至洪水灭世的传说,只是原因和过程不尽相同。古代希伯来人和古代希腊人也有类似的洪水传说,其源头是苏美尔神话。在苏美尔人的泥版文书上,人们发现了故事的最早版本,后通过史诗《吉尔伽美什》被古代希伯来人继承,并传到古希腊人那里,于是就有了流传至今的洪水传说。中国古代也有“大禹治水”神话传说,但显然与上述神话差异较大。

-摘编自《世界文明探源》

材料二从15世纪的最后几十年起,欧洲人开始拓展他们已知世界的前沿。向外拓展的理由是复杂的:寻找新的商业航线以及对冒险的追求......也是知性文化(它使文艺复兴显得非同寻常)变化的产物。阅读希腊文和学习古代科学及数学课本能力的恢复,激发了人们对宇宙和地球问题的新的大讨论。这些讨论使人意识到:不仅东方-中国、日本和盛产香料的岛国的财富可以通过西向航行而得到,而且其间的距离也可以被测算出来。最终,他们在大洋的另一边找到了无以计数的财富。

-摘编自【美】玛格丽特·L.金《欧洲文艺复兴》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出世界古代早期文明的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出15世纪欧洲人“向外拓展”的理由。并分析新“商业航线”的开辟对文艺复兴时期“人”的价值观的积极影响。

33.阅读材料,回答问题。

上图为古代世界文明交往示意图,请提取图中信息,围绕“文明交往”形成观点,并结合所学知识,加以阐释。(要求:观点准确,表达清晰,阐释充分);

2024—2025学年度宁夏回族自治区银川市北方民族大学附属中学高一第二学期第一次月考历史试题答案

一、选择题

1.B

2.B

3.B

4.C

5.B

6.C

7.D

8.A

9.B

10.D

11.A

12.B

13.D

14.A

15.C

16.B

17.C

18.C

19.B

20.B

21.B

22.B

23.B

24.C

25.A

26.A

27.B

28.A

29.A

30.C

二、非选择题

31.(1)特点:垂直管理;措施多样;重视统治机构的设置、制度建设和官员培训;加强政治控制与物质掠夺并举。

(2)意义:促进了东西方文明交流与互鉴;推动了中华文明的西传;有助于古代中国边疆秩序的稳定;促进了中亚地区社会经济的发展;对近代欧洲的社会变迁产生了重要影响。

32.(1)特点:世界各文明之间既有相似性,又有多元性;不同文明之间互相交流、互相影响。

(2)理由:西欧商品经济的发展和资本主义的萌芽,造成社会对金银的渴求;西欧掀起向东方寻金(包括香料)的热潮;奥斯曼帝国控制了东西方贸易的传统商道;人文主义的推动;向外传播基督教的热情。

影响:证明了人具有认识自然界的伟大力量;把人的注意力转移到现实世界中来;激发了人们探索科学的热忱。

33. 示例一

观点:文明的发展不是孤立的,而是相互促进、相互影响的。

阐释:古代埃及通过多种方式与其他文明互动,吸收先进技术和文化推动自身发展;古代罗马征服和统治使它与其他地区文明交流,融合优秀元素促进自身发展;古代中国通过丝绸之路传播商品并引入其他文化技术,推动东西方文明融合。所以,古代文明通过交流互动相互促进,我们应重视文明交流与融合。

示例二

观点:文明交流的方式具有多样性。

阐释:技术传播促进了农业生产和经济文化繁荣,如古埃及和中国农耕技术的传播;贸易往来加深了东西方了解,中亚、西亚商人促进了商品流通;人员往来增进了不同文明间的认识,如汉朝与罗马的外交和人员往来。总之,古代文明交流方式多样,推动了文明进步。

同课章节目录