《先秦诸子选读》人教版语文选修第一单元第6课《有教无类》同步练习

文档属性

| 名称 | 《先秦诸子选读》人教版语文选修第一单元第6课《有教无类》同步练习 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 56.5KB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-05-20 16:48:59 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

《先秦诸子选读》人教版语文选修第一单元

第6课《有教无类》同步练习

一、选择题

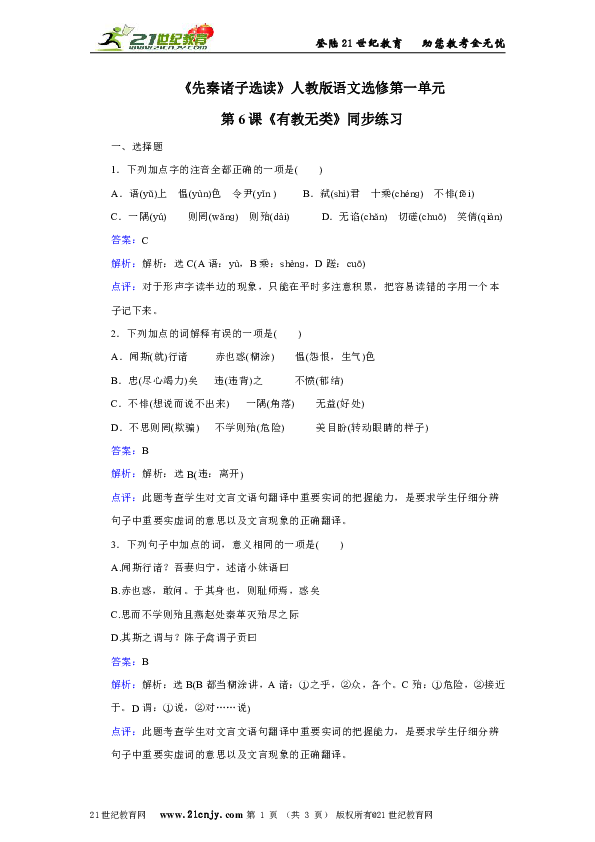

1.下列加点字的注音全都正确的一项是( )

A.语(yǔ)上 愠(yùn)色 令尹(yǐn ) B.弑(shì)君 十乘(chénɡ) 不悱(fěi)

C.一隅(yú) 则罔(wǎnɡ) 则殆(dài) D.无谄(chǎn) 切磋(chuō) 笑倩(qiàn)

答案:C

解析:解析:选C(A语:yù,B乘:shènɡ,D蹉:cuō)

点评:对于形声字读半边的现象,只能在平时多注意积累,把容易读错的字用一个本

子记下来。

2.下列加点的词解释有误的一项是( )

A.闻斯(就)行诸 赤也惑(糊涂) 愠(怨恨,生气)色

B.忠(尽心竭力)矣 违(违背)之 不愤(郁结)

C.不悱(想说而说不出来) 一隅(角落) 无益(好处)

D.不思则罔(欺骗) 不学则殆(危险) 美目盼(转动眼睛的样子)

答案:B

解析:解析:选B(违:离开)

点评:此题考查学生对文言文语句翻译中重要实词的把握能力,是要求学生仔细分辨

句子中重要实虚词的意思以及文言现象的正确翻译。

3.下列句子中加点的词,意义相同的一项是( )

A.闻斯行诸?吾妻归宁,述诸小妹语曰

B.赤也惑,敢问。于其身也,则耻师焉,惑矣

C.思而不学则殆且燕赵处秦革灭殆尽之际

D.其斯之谓与?陈子禽谓子贡曰

答案:B

解析:解析:选B(B都当糊涂讲,A诸:①之乎,②众,各个。C殆:①危险,②接近

于。D谓:①说,②对……说)

点评:此题考查学生对文言文语句翻译中重要实词的把握能力,是要求学生仔细分辨

句子中重要实虚词的意思以及文言现象的正确翻译。

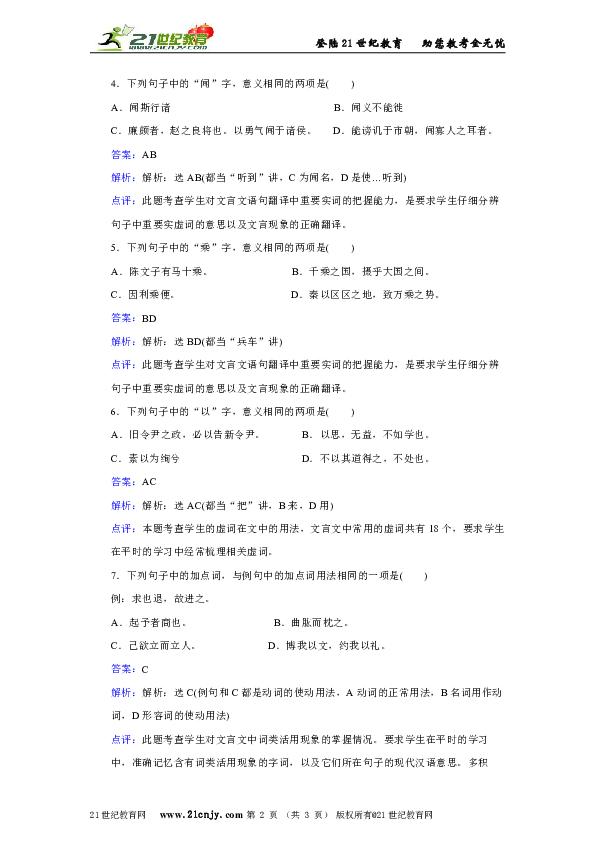

4.下列句子中的“闻”字,意义相同的两项是( )

A.闻斯行诸 B.闻义不能徙

C.廉颇者,赵之良将也。以勇气闻于诸侯。 D.能谤讥于市朝,闻寡人之耳者。

答案:AB

解析:解析:选AB(都当“听到”讲,C为闻名,D是使…听到)

点评:此题考查学生对文言文语句翻译中重要实词的把握能力,是要求学生仔细分辨

句子中重要实虚词的意思以及文言现象的正确翻译。

5.下列句子中的“乘”字,意义相同的两项是( )

A.陈文子有马十乘。 B.千乘之国,摄乎大国之间。

C.因利乘便。 D.秦以区区之地,致万乘之势。

答案:BD

解析:解析:选BD(都当“兵车”讲)

点评:此题考查学生对文言文语句翻译中重要实词的把握能力,是要求学生仔细分辨

句子中重要实虚词的意思以及文言现象的正确翻译。

6.下列句子中的“以”字,意义相同的两项是( )

A.旧令尹之政,必以告新令尹。 B.以思,无益,不如学也。

C.素以为绚兮 D.不以其道得之,不处也。

答案:AC

解析:解析:选AC(都当“把”讲,B来,D用)

点评:本题考查学生的虚词在文中的用法,文言文中常用的虚词共有18个,要求学生

在平时的学习中经常梳理相关虚词。

7.下列句子中的加点词,与例句中的加点词用法相同的一项是( )

例:求也退,故进之。

A.起予者商也。 B.曲肱而枕之。

C.己欲立而立人。 D.博我以文,约我以礼。

答案:C

解析:解析:选C(例句和C都是动词的使动用法,A动词的正常用法,B名词用作动

词,D形容词的使动用法)

点评:此题考查学生对文言文中词类活用现象的掌握情况。要求学生在平时的学习

中,准确记忆含有词类活用现象的字词,以及它们所在句子的现代汉语意思。多积

累,多练习。

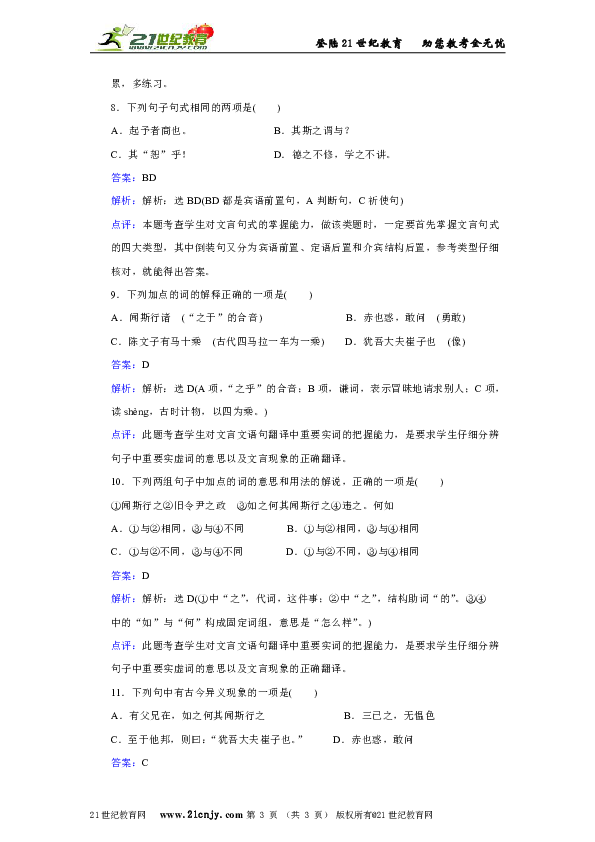

8.下列句子句式相同的两项是( )

A.起予者商也。 B.其斯之谓与?

C.其“恕”乎! D.德之不修,学之不讲。

答案:BD

解析:解析:选BD(BD都是宾语前置句,A判断句,C祈使句)

点评:本题考查学生对文言句式的掌握能力,做该类题时,一定要首先掌握文言句式

的四大类型,其中倒装句又分为宾语前置、定语后置和介宾结构后置,参考类型仔细

核对,就能得出答案。

9.下列加点的词的解释正确的一项是( )

A.闻斯行诸 (“之于”的合音) B.赤也惑,敢问 (勇敢)

C.陈文子有马十乘 (古代四马拉一车为一乘) D.犹吾大夫崔子也 (像)

答案:D

解析:解析:选D(A项,“之乎”的合音;B项,谦词,表示冒昧地请求别人;C项,

读shèng,古时计物,以四为乘。)

点评:此题考查学生对文言文语句翻译中重要实词的把握能力,是要求学生仔细分辨

句子中重要实虚词的意思以及文言现象的正确翻译。

10.下列两组句子中加点的词的意思和用法的解说,正确的一项是( )

①闻斯行之②旧令尹之政 ③如之何其闻斯行之④违之。何如

A.①与②相同,③与④不同 B.①与②相同,③与④相同

C.①与②不同,③与④不同 D.①与②不同,③与④相同

答案:D

解析:解析:选D(①中“之”,代词,这件事;②中“之”,结构助词“的”。③④

中的“如”与“何”构成固定词组,意思是“怎么样”。)

点评:此题考查学生对文言文语句翻译中重要实词的把握能力,是要求学生仔细分辨

句子中重要实虚词的意思以及文言现象的正确翻译。

11.下列句中有古今异义现象的一项是( )

A.有父兄在,如之何其闻斯行之 B.三已之,无愠色

C.至于他邦,则曰:“犹吾大夫崔子也。” D.赤也惑,敢问

答案:C

解析:解析:选C(“至于”在这里是同义复合词,意思是“到”;在现代汉语里,一

是作动词,表示达到某种程度,二是作介词,表示另一提事。)

点评:题考查学生对古今异义词的辨析能力,要求学生平时在学习时注意积累古今异

义词语的古义和今义,并随时整理学过的古今异义的词语,多看、多思、多练,就能

把这类题做好。

12.下列对原文内容的说法,不正确的一项是( )

A.孔子对子路和冉有的不同态度,体现了孔子“因材施教”的教育思想。

B.孔子对令尹子文与陈文子的做法给予了否定。

C.孔子认为,为人“忠”与“清”都还不能称得上“仁”。

D.孔子这里所说的“仁”,不仅包括“忠”与“清”,还包括“知其不可而为之”等

方面的积极的人生态度。

答案:B

解析:解析:选B(孔子对二人的做法并未完全否定,只是说他们还达不到“仁”的境

界。)

点评:本题是考查学生对课文理解的程度,根据相应语境稍加分析,便可得出答案。

13、下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是 ( )

A.中美峰会的顺利举行,使一些媒体和专家似乎“猛然间”意识到:将美国和中国往

一起拉的力量,一点也不小于让这两个国家分道扬镳的力量。

B.《2010年中国城市房价排行榜》揭晓,杭州房价名列前茅,新房均价达25840元/

平方米,创历史最高,北京以22310元/平方米紧随其后,上海19168元/平方米位列

第三。

C.农村各地婚丧嫁娶大操大办、一饭千金等现象有所回潮,各种封建迷信活动也有所

抬头,这不但加重了群众的精神和经济负担,而且污染了社会风气,影响社会主义新

农村建设。

D.收藏品市场本来不大,一两个亿在股市、楼市难有作为,但在收藏品市场里也许就

能兴妖作怪,这是参与者必须了解的常识。

答案:A

解析:解析:选A(分道扬镳:分路而行。比喻目标不同,各走各的路或各干各的

事。一饭千金:比喻厚厚地报答对自己有恩的人。名列前茅:比喻名次列在前面。兴

妖作怪:比喻坏人破坏捣乱,或坏思想扩大影响。)

点评:此题考查学生对平时容易弄错的常用成语的辨析掌握情况。要求学生平时对这

些成语的意思进行准确记忆,并区分与之意思相近的成语的意思,多进行相关地练

习。

14、下列各句中,没有语病、表意明确的一句是 ( )

A. 甚至像陈独秀这样曾给党造成血的损失,当他对自己的错误已有认识,并有回党的

表示时,周恩来立即着手接洽此事,可惜未能谈成。

B. 随着第一季《中国好声音》的完美落幕,观众都开始期待第二季的《好声音》再度

归来。但是近日却有消息传出,导师之一的刘欢拒绝参加第二季的《好声音》。

C. 近日一则“中山大学将开设超级富豪班,要求报名者平均身家50亿以上”的新闻引

发热议, 这反映了目前社会一种对贫富资源占有不均,从而出现‘马太效应’的焦

虑。

D.南方没有集体供暖企业,只能实行个体式采暖,居民可采用电取暖或燃烧取暖的方

式,他们正是通过这种方式解决了取暖的问题。

答案:B

解析:解析:选B ( A:成分残缺,像……的人;C:“平均”表意不明,另外“平

均”后不加约数;D指代不明,“这种“指的是哪种。)

点评:此题考查学生对句子经常出现的语病的分析辨别能力。要求学生平时教材中提

供的成分残缺、词序不当、搭配不当以及表意不明四大类型的语病准确掌握,还要掌

握其中一些小的分类。另外,平时多读优秀作品,培养语感,提高做题能力。

15.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是(3分)

在对待自然的态度上, 。生态不仅是科学问题,而且是伦理问题,正是

伦理为科学规定了界限。

①但是,同为主张善待自然,出发点仍有很大分歧

②我的看法是,两派都有道理,但说的是不同层次上的道理,而低层次的道理要服从 高层次的道理

③一派反对人类中心论,认为从根本上说,自然是一个应该敬畏的对象

④一派强调以人类为中心,从人类长远利益出发,合理利用自然

⑤合理利用自然是科学,不管合理的程度多么高,仍然是科学,而科学必有其界限

⑥现在大概不会有人公开赞成掠夺性的强盗行径了

A.⑥①③④⑤② B.⑥①④③②⑤ C.⑤⑥①③④② D.⑤①⑥④③②

答案:B

解析:解析:选B (在对待自然的态度上,与过去的“有人公开赞成掠夺性的强盗

行径”相比,现在人们的态度有变化了,所以⑥应排第一句,与前文中的“掠夺性”

相对应,现在人们主张“善待”自然了,可确定①应排在⑥之后,再根据后文的“生

态不仅是科学的问题,而且是伦理的问题”,可确定④应排在①之后,据此可确定答

案为B。)

点评:此题考查学生正确排列句子顺序的能力。要求学生平时多读好书,多做相关的

练习题。另外,要注意题干中某些句子中的内在联系,以及出现的提示性的词语。

二、填空题

16. 默写出下列句子的省略部分。

①子曰: , 。举一隅不以三隅反,则不复也。

②子曰:学而不思则罔, 。

答案:不愤不启|不悱不发|思而不学则殆。

解析:解析:依据课文填空。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握

文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

17.按原文填出空白处的句子。

子曰: , ,乐亦在其中矣。

子曰:君子无终食之间违仁, , 。

答案:饭疏食饮水|曲肱而枕之|造次必于是|颠沛必于是。

解析:解析:依据课文填空。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握

文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

18.解释加粗字的意思。

中人以上,可以语上也。中人___

答案:中等资质的人

解析:解析:依据上下文理解。

点评:此题考查学生对文言文语句翻译中重要实词的把握能力,是要求学生仔细分辨

句子中重要实虚词的意思以及文言现象的正确翻译。

19.指出通假字。

回也非助我者也,于吾言无所不说。___通___

答案:说通悦|喜欢

解析:解析:依据上下文理解。说通悦,喜欢

点评:本题考查的是学生对文言现象中通假字的掌握情况,要求学生在平时的学习

中,注意每一个通假字的意义和用法,该字通哪一个字,意思是什么,是哪一类的通

假;如果经常能注意去梳理和总结,做这类题,就简单多了。

20.指出加黑字的活用方法。

中人以下,不可以语上也。语___。

答案:名词用作动词

解析:解析:依据上下文理解。“语”在这里用作动词,意思是告诉。

点评:此题考查学生对文言文中词类活用现象的掌握情况。要求学生在平时的学习

中,准确记忆含有词类活用现象的字词,以及它们所在句子的现代汉语意思。多积

累,多练习。

三、问答题

21.说出“有教无类”的真正含义。

答案:“无类”是指:一、不分身份、地位均要教育。二、不管品行、习性,对所有

的人都平等地加以教育。所谓有教无类,是指对所有的人都进行教育而没有类的区

别,即不因为贫富地、贵践、智愚、善恶等原因把一些人人排除在教育对象之外

解析:解析:这段话翻译过来就是:孔子说:“人人我都教育,没有区别。”说明的

道理是: “无类”是指:一、不分身份、地位均要教育。二、不管品行、习性,对所

有的人都平等地加以教育。所谓有教无类,是指对所有的人都进行教育而没有类的区

别,即不因为贫富地、贵践、智愚、善恶等原因把一些人人排除在教育对象之外.

点评:本题考查学生对文言文段意思的理解,要求学生在了解全文内容的基础上,根

据具体语境仔细辨别。

22.说出对“不愤不启、不悱不发,举一隅不以三隅反,则不复也”的理解。

答案:第一句话,让我从中看到了一个深谙教育心理学的孔子,这个老师有点坏,

“愤”“悱”两个字,仿佛让我看到他对着学生一脸悠然自得说:“很难吧~不知道了

吧~不知道就在想一想啊~想不出来了吧~好吧,那就让我来告诉你……”一副欠扁的样

子,但你又确实想知道,能奈他何。也就是说,一定是学生很想知道了,他才说,因

为他知道这样的教学效果最好。在恰当的时候给学生启发,体现了孔子的“启发式” 教育思想以及培养举一反三的能力。

解析:解析:这段话翻译过来就是:孔子说:“若非弟子努力想弄明白某个问题却又

弄不明白,就不去开导他,若非弟子想表达某种意思却又表达不出来,就不去启发

他。举一个墙角作例子给弟子讲清楚,而弟子不能触类旁通推知另外三个墙角的情

况,就不再去教他。”说明的道理是: 第一句话,让我从中看到了一个深谙教育心理

学的孔子,这个老师有点坏,“愤”“悱”两个字,仿佛让我看到他对着学生一脸悠

然自得说:“很难吧~不知道了吧~不知道就在想一想啊~想不出来了吧~好吧,那就让

我来告诉你……”一副欠扁的样子,但你又确实想知道,能奈他何。也就是说,一定

是学生很想知道了,他才说,因为他知道这样的教学效果最好。在恰当的时候给学生

启发,体现了孔子的“启发式”教育思想以及培养举一反三的能力。

点评:本题考查学生对文言文段意思的理解,要求学生在了解全文内容的基础上,根

据具体语境仔细辨别。

23.怎么理解孔子说的“回也非助我者也,于吾言无所不说。”?

答案:不言听计从,敢于质疑有怀疑精神。

解析:解析:这段话翻译过来就是:孔子说:“颜回不是帮助我啊,对于我说的话没

有一句不喜欢的.”说明的道理是: 不言听计从,敢于质疑有怀疑精神。

点评:本题考查学生对文言文段意思的理解,要求学生在了解全文内容的基础上,根

据具体语境仔细辨别。

24.“学而不思则罔,思而不学则殆”一句讲的是什么道理。

答案:阐明了学习与思考的关系,告诫人们只有将学习与思考有机结合,才能取得成

功。

解析:解析:这段话翻译过来就是:孔子说:“读书不想事,越学越糊涂;想事不读

书,越想越头痛。”说明的道理是: 阐明了学习与思考的关系,告诫人们只有将学习

与思考有机结合,才能取得成功。

点评:本题考查学生对文言文段意思的理解,要求学生在了解全文内容的基础上,根

据具体语境仔细辨别。

25. “中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上也”一句在说明一个什么教育道理。

答案:根据学生的资质因材施教。

解析:解析:这段话翻译过来就是:孔子说:“中上等天赋的人,可以同他研究高深

的学问;中下等天赋的人,不可以同他讨论高深的学问。”说明的道理是: 孔子说:

“中上等天赋的人,可以同他研究高深的学问;中下等天赋的人,不可以同他讨论高

深的学问。”

点评:本题考查学生对文言文段意思的理解,要求学生在了解全文内容的基础上,根

据具体语境仔细辨别。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com第 9 页 (共 9 页) 版权所有@21世纪教育网

《先秦诸子选读》人教版语文选修第一单元

第6课《有教无类》同步练习

一、选择题

1.下列加点字的注音全都正确的一项是( )

A.语(yǔ)上 愠(yùn)色 令尹(yǐn ) B.弑(shì)君 十乘(chénɡ) 不悱(fěi)

C.一隅(yú) 则罔(wǎnɡ) 则殆(dài) D.无谄(chǎn) 切磋(chuō) 笑倩(qiàn)

答案:C

解析:解析:选C(A语:yù,B乘:shènɡ,D蹉:cuō)

点评:对于形声字读半边的现象,只能在平时多注意积累,把容易读错的字用一个本

子记下来。

2.下列加点的词解释有误的一项是( )

A.闻斯(就)行诸 赤也惑(糊涂) 愠(怨恨,生气)色

B.忠(尽心竭力)矣 违(违背)之 不愤(郁结)

C.不悱(想说而说不出来) 一隅(角落) 无益(好处)

D.不思则罔(欺骗) 不学则殆(危险) 美目盼(转动眼睛的样子)

答案:B

解析:解析:选B(违:离开)

点评:此题考查学生对文言文语句翻译中重要实词的把握能力,是要求学生仔细分辨

句子中重要实虚词的意思以及文言现象的正确翻译。

3.下列句子中加点的词,意义相同的一项是( )

A.闻斯行诸?吾妻归宁,述诸小妹语曰

B.赤也惑,敢问。于其身也,则耻师焉,惑矣

C.思而不学则殆且燕赵处秦革灭殆尽之际

D.其斯之谓与?陈子禽谓子贡曰

答案:B

解析:解析:选B(B都当糊涂讲,A诸:①之乎,②众,各个。C殆:①危险,②接近

于。D谓:①说,②对……说)

点评:此题考查学生对文言文语句翻译中重要实词的把握能力,是要求学生仔细分辨

句子中重要实虚词的意思以及文言现象的正确翻译。

4.下列句子中的“闻”字,意义相同的两项是( )

A.闻斯行诸 B.闻义不能徙

C.廉颇者,赵之良将也。以勇气闻于诸侯。 D.能谤讥于市朝,闻寡人之耳者。

答案:AB

解析:解析:选AB(都当“听到”讲,C为闻名,D是使…听到)

点评:此题考查学生对文言文语句翻译中重要实词的把握能力,是要求学生仔细分辨

句子中重要实虚词的意思以及文言现象的正确翻译。

5.下列句子中的“乘”字,意义相同的两项是( )

A.陈文子有马十乘。 B.千乘之国,摄乎大国之间。

C.因利乘便。 D.秦以区区之地,致万乘之势。

答案:BD

解析:解析:选BD(都当“兵车”讲)

点评:此题考查学生对文言文语句翻译中重要实词的把握能力,是要求学生仔细分辨

句子中重要实虚词的意思以及文言现象的正确翻译。

6.下列句子中的“以”字,意义相同的两项是( )

A.旧令尹之政,必以告新令尹。 B.以思,无益,不如学也。

C.素以为绚兮 D.不以其道得之,不处也。

答案:AC

解析:解析:选AC(都当“把”讲,B来,D用)

点评:本题考查学生的虚词在文中的用法,文言文中常用的虚词共有18个,要求学生

在平时的学习中经常梳理相关虚词。

7.下列句子中的加点词,与例句中的加点词用法相同的一项是( )

例:求也退,故进之。

A.起予者商也。 B.曲肱而枕之。

C.己欲立而立人。 D.博我以文,约我以礼。

答案:C

解析:解析:选C(例句和C都是动词的使动用法,A动词的正常用法,B名词用作动

词,D形容词的使动用法)

点评:此题考查学生对文言文中词类活用现象的掌握情况。要求学生在平时的学习

中,准确记忆含有词类活用现象的字词,以及它们所在句子的现代汉语意思。多积

累,多练习。

8.下列句子句式相同的两项是( )

A.起予者商也。 B.其斯之谓与?

C.其“恕”乎! D.德之不修,学之不讲。

答案:BD

解析:解析:选BD(BD都是宾语前置句,A判断句,C祈使句)

点评:本题考查学生对文言句式的掌握能力,做该类题时,一定要首先掌握文言句式

的四大类型,其中倒装句又分为宾语前置、定语后置和介宾结构后置,参考类型仔细

核对,就能得出答案。

9.下列加点的词的解释正确的一项是( )

A.闻斯行诸 (“之于”的合音) B.赤也惑,敢问 (勇敢)

C.陈文子有马十乘 (古代四马拉一车为一乘) D.犹吾大夫崔子也 (像)

答案:D

解析:解析:选D(A项,“之乎”的合音;B项,谦词,表示冒昧地请求别人;C项,

读shèng,古时计物,以四为乘。)

点评:此题考查学生对文言文语句翻译中重要实词的把握能力,是要求学生仔细分辨

句子中重要实虚词的意思以及文言现象的正确翻译。

10.下列两组句子中加点的词的意思和用法的解说,正确的一项是( )

①闻斯行之②旧令尹之政 ③如之何其闻斯行之④违之。何如

A.①与②相同,③与④不同 B.①与②相同,③与④相同

C.①与②不同,③与④不同 D.①与②不同,③与④相同

答案:D

解析:解析:选D(①中“之”,代词,这件事;②中“之”,结构助词“的”。③④

中的“如”与“何”构成固定词组,意思是“怎么样”。)

点评:此题考查学生对文言文语句翻译中重要实词的把握能力,是要求学生仔细分辨

句子中重要实虚词的意思以及文言现象的正确翻译。

11.下列句中有古今异义现象的一项是( )

A.有父兄在,如之何其闻斯行之 B.三已之,无愠色

C.至于他邦,则曰:“犹吾大夫崔子也。” D.赤也惑,敢问

答案:C

解析:解析:选C(“至于”在这里是同义复合词,意思是“到”;在现代汉语里,一

是作动词,表示达到某种程度,二是作介词,表示另一提事。)

点评:题考查学生对古今异义词的辨析能力,要求学生平时在学习时注意积累古今异

义词语的古义和今义,并随时整理学过的古今异义的词语,多看、多思、多练,就能

把这类题做好。

12.下列对原文内容的说法,不正确的一项是( )

A.孔子对子路和冉有的不同态度,体现了孔子“因材施教”的教育思想。

B.孔子对令尹子文与陈文子的做法给予了否定。

C.孔子认为,为人“忠”与“清”都还不能称得上“仁”。

D.孔子这里所说的“仁”,不仅包括“忠”与“清”,还包括“知其不可而为之”等

方面的积极的人生态度。

答案:B

解析:解析:选B(孔子对二人的做法并未完全否定,只是说他们还达不到“仁”的境

界。)

点评:本题是考查学生对课文理解的程度,根据相应语境稍加分析,便可得出答案。

13、下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是 ( )

A.中美峰会的顺利举行,使一些媒体和专家似乎“猛然间”意识到:将美国和中国往

一起拉的力量,一点也不小于让这两个国家分道扬镳的力量。

B.《2010年中国城市房价排行榜》揭晓,杭州房价名列前茅,新房均价达25840元/

平方米,创历史最高,北京以22310元/平方米紧随其后,上海19168元/平方米位列

第三。

C.农村各地婚丧嫁娶大操大办、一饭千金等现象有所回潮,各种封建迷信活动也有所

抬头,这不但加重了群众的精神和经济负担,而且污染了社会风气,影响社会主义新

农村建设。

D.收藏品市场本来不大,一两个亿在股市、楼市难有作为,但在收藏品市场里也许就

能兴妖作怪,这是参与者必须了解的常识。

答案:A

解析:解析:选A(分道扬镳:分路而行。比喻目标不同,各走各的路或各干各的

事。一饭千金:比喻厚厚地报答对自己有恩的人。名列前茅:比喻名次列在前面。兴

妖作怪:比喻坏人破坏捣乱,或坏思想扩大影响。)

点评:此题考查学生对平时容易弄错的常用成语的辨析掌握情况。要求学生平时对这

些成语的意思进行准确记忆,并区分与之意思相近的成语的意思,多进行相关地练

习。

14、下列各句中,没有语病、表意明确的一句是 ( )

A. 甚至像陈独秀这样曾给党造成血的损失,当他对自己的错误已有认识,并有回党的

表示时,周恩来立即着手接洽此事,可惜未能谈成。

B. 随着第一季《中国好声音》的完美落幕,观众都开始期待第二季的《好声音》再度

归来。但是近日却有消息传出,导师之一的刘欢拒绝参加第二季的《好声音》。

C. 近日一则“中山大学将开设超级富豪班,要求报名者平均身家50亿以上”的新闻引

发热议, 这反映了目前社会一种对贫富资源占有不均,从而出现‘马太效应’的焦

虑。

D.南方没有集体供暖企业,只能实行个体式采暖,居民可采用电取暖或燃烧取暖的方

式,他们正是通过这种方式解决了取暖的问题。

答案:B

解析:解析:选B ( A:成分残缺,像……的人;C:“平均”表意不明,另外“平

均”后不加约数;D指代不明,“这种“指的是哪种。)

点评:此题考查学生对句子经常出现的语病的分析辨别能力。要求学生平时教材中提

供的成分残缺、词序不当、搭配不当以及表意不明四大类型的语病准确掌握,还要掌

握其中一些小的分类。另外,平时多读优秀作品,培养语感,提高做题能力。

15.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是(3分)

在对待自然的态度上, 。生态不仅是科学问题,而且是伦理问题,正是

伦理为科学规定了界限。

①但是,同为主张善待自然,出发点仍有很大分歧

②我的看法是,两派都有道理,但说的是不同层次上的道理,而低层次的道理要服从 高层次的道理

③一派反对人类中心论,认为从根本上说,自然是一个应该敬畏的对象

④一派强调以人类为中心,从人类长远利益出发,合理利用自然

⑤合理利用自然是科学,不管合理的程度多么高,仍然是科学,而科学必有其界限

⑥现在大概不会有人公开赞成掠夺性的强盗行径了

A.⑥①③④⑤② B.⑥①④③②⑤ C.⑤⑥①③④② D.⑤①⑥④③②

答案:B

解析:解析:选B (在对待自然的态度上,与过去的“有人公开赞成掠夺性的强盗

行径”相比,现在人们的态度有变化了,所以⑥应排第一句,与前文中的“掠夺性”

相对应,现在人们主张“善待”自然了,可确定①应排在⑥之后,再根据后文的“生

态不仅是科学的问题,而且是伦理的问题”,可确定④应排在①之后,据此可确定答

案为B。)

点评:此题考查学生正确排列句子顺序的能力。要求学生平时多读好书,多做相关的

练习题。另外,要注意题干中某些句子中的内在联系,以及出现的提示性的词语。

二、填空题

16. 默写出下列句子的省略部分。

①子曰: , 。举一隅不以三隅反,则不复也。

②子曰:学而不思则罔, 。

答案:不愤不启|不悱不发|思而不学则殆。

解析:解析:依据课文填空。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握

文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

17.按原文填出空白处的句子。

子曰: , ,乐亦在其中矣。

子曰:君子无终食之间违仁, , 。

答案:饭疏食饮水|曲肱而枕之|造次必于是|颠沛必于是。

解析:解析:依据课文填空。

点评:该题考查学生准确默写名言名句的能力。要求学生再平时的学习中,重点把握

文章中的重要句子的意思,并且还要准确无误的默写出来。

18.解释加粗字的意思。

中人以上,可以语上也。中人___

答案:中等资质的人

解析:解析:依据上下文理解。

点评:此题考查学生对文言文语句翻译中重要实词的把握能力,是要求学生仔细分辨

句子中重要实虚词的意思以及文言现象的正确翻译。

19.指出通假字。

回也非助我者也,于吾言无所不说。___通___

答案:说通悦|喜欢

解析:解析:依据上下文理解。说通悦,喜欢

点评:本题考查的是学生对文言现象中通假字的掌握情况,要求学生在平时的学习

中,注意每一个通假字的意义和用法,该字通哪一个字,意思是什么,是哪一类的通

假;如果经常能注意去梳理和总结,做这类题,就简单多了。

20.指出加黑字的活用方法。

中人以下,不可以语上也。语___。

答案:名词用作动词

解析:解析:依据上下文理解。“语”在这里用作动词,意思是告诉。

点评:此题考查学生对文言文中词类活用现象的掌握情况。要求学生在平时的学习

中,准确记忆含有词类活用现象的字词,以及它们所在句子的现代汉语意思。多积

累,多练习。

三、问答题

21.说出“有教无类”的真正含义。

答案:“无类”是指:一、不分身份、地位均要教育。二、不管品行、习性,对所有

的人都平等地加以教育。所谓有教无类,是指对所有的人都进行教育而没有类的区

别,即不因为贫富地、贵践、智愚、善恶等原因把一些人人排除在教育对象之外

解析:解析:这段话翻译过来就是:孔子说:“人人我都教育,没有区别。”说明的

道理是: “无类”是指:一、不分身份、地位均要教育。二、不管品行、习性,对所

有的人都平等地加以教育。所谓有教无类,是指对所有的人都进行教育而没有类的区

别,即不因为贫富地、贵践、智愚、善恶等原因把一些人人排除在教育对象之外.

点评:本题考查学生对文言文段意思的理解,要求学生在了解全文内容的基础上,根

据具体语境仔细辨别。

22.说出对“不愤不启、不悱不发,举一隅不以三隅反,则不复也”的理解。

答案:第一句话,让我从中看到了一个深谙教育心理学的孔子,这个老师有点坏,

“愤”“悱”两个字,仿佛让我看到他对着学生一脸悠然自得说:“很难吧~不知道了

吧~不知道就在想一想啊~想不出来了吧~好吧,那就让我来告诉你……”一副欠扁的样

子,但你又确实想知道,能奈他何。也就是说,一定是学生很想知道了,他才说,因

为他知道这样的教学效果最好。在恰当的时候给学生启发,体现了孔子的“启发式” 教育思想以及培养举一反三的能力。

解析:解析:这段话翻译过来就是:孔子说:“若非弟子努力想弄明白某个问题却又

弄不明白,就不去开导他,若非弟子想表达某种意思却又表达不出来,就不去启发

他。举一个墙角作例子给弟子讲清楚,而弟子不能触类旁通推知另外三个墙角的情

况,就不再去教他。”说明的道理是: 第一句话,让我从中看到了一个深谙教育心理

学的孔子,这个老师有点坏,“愤”“悱”两个字,仿佛让我看到他对着学生一脸悠

然自得说:“很难吧~不知道了吧~不知道就在想一想啊~想不出来了吧~好吧,那就让

我来告诉你……”一副欠扁的样子,但你又确实想知道,能奈他何。也就是说,一定

是学生很想知道了,他才说,因为他知道这样的教学效果最好。在恰当的时候给学生

启发,体现了孔子的“启发式”教育思想以及培养举一反三的能力。

点评:本题考查学生对文言文段意思的理解,要求学生在了解全文内容的基础上,根

据具体语境仔细辨别。

23.怎么理解孔子说的“回也非助我者也,于吾言无所不说。”?

答案:不言听计从,敢于质疑有怀疑精神。

解析:解析:这段话翻译过来就是:孔子说:“颜回不是帮助我啊,对于我说的话没

有一句不喜欢的.”说明的道理是: 不言听计从,敢于质疑有怀疑精神。

点评:本题考查学生对文言文段意思的理解,要求学生在了解全文内容的基础上,根

据具体语境仔细辨别。

24.“学而不思则罔,思而不学则殆”一句讲的是什么道理。

答案:阐明了学习与思考的关系,告诫人们只有将学习与思考有机结合,才能取得成

功。

解析:解析:这段话翻译过来就是:孔子说:“读书不想事,越学越糊涂;想事不读

书,越想越头痛。”说明的道理是: 阐明了学习与思考的关系,告诫人们只有将学习

与思考有机结合,才能取得成功。

点评:本题考查学生对文言文段意思的理解,要求学生在了解全文内容的基础上,根

据具体语境仔细辨别。

25. “中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上也”一句在说明一个什么教育道理。

答案:根据学生的资质因材施教。

解析:解析:这段话翻译过来就是:孔子说:“中上等天赋的人,可以同他研究高深

的学问;中下等天赋的人,不可以同他讨论高深的学问。”说明的道理是: 孔子说:

“中上等天赋的人,可以同他研究高深的学问;中下等天赋的人,不可以同他讨论高

深的学问。”

点评:本题考查学生对文言文段意思的理解,要求学生在了解全文内容的基础上,根

据具体语境仔细辨别。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com第 9 页 (共 9 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录