2025年高考历史百题挑选过关练-民族关系与国家关系(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考历史百题挑选过关练-民族关系与国家关系(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 35.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-31 21:13:34 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考历史百题挑选过关练-民族关系与国家关系

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.明朝册封鞑靼首领俺答汗,在西藏设行都指挥使司,在黑龙江流域设奴儿干都司。清朝设台湾府,蒙古族地区设盟、旗,新疆设伊犁将军,派驻藏大臣,西南改土归流,设理藩院等。明清时期的这些举措

A. 导致中央集权的弱化 B. 奠定中国的疆域版图

C. 体现经济繁荣与局限 D. 反映辉煌与挑战并存

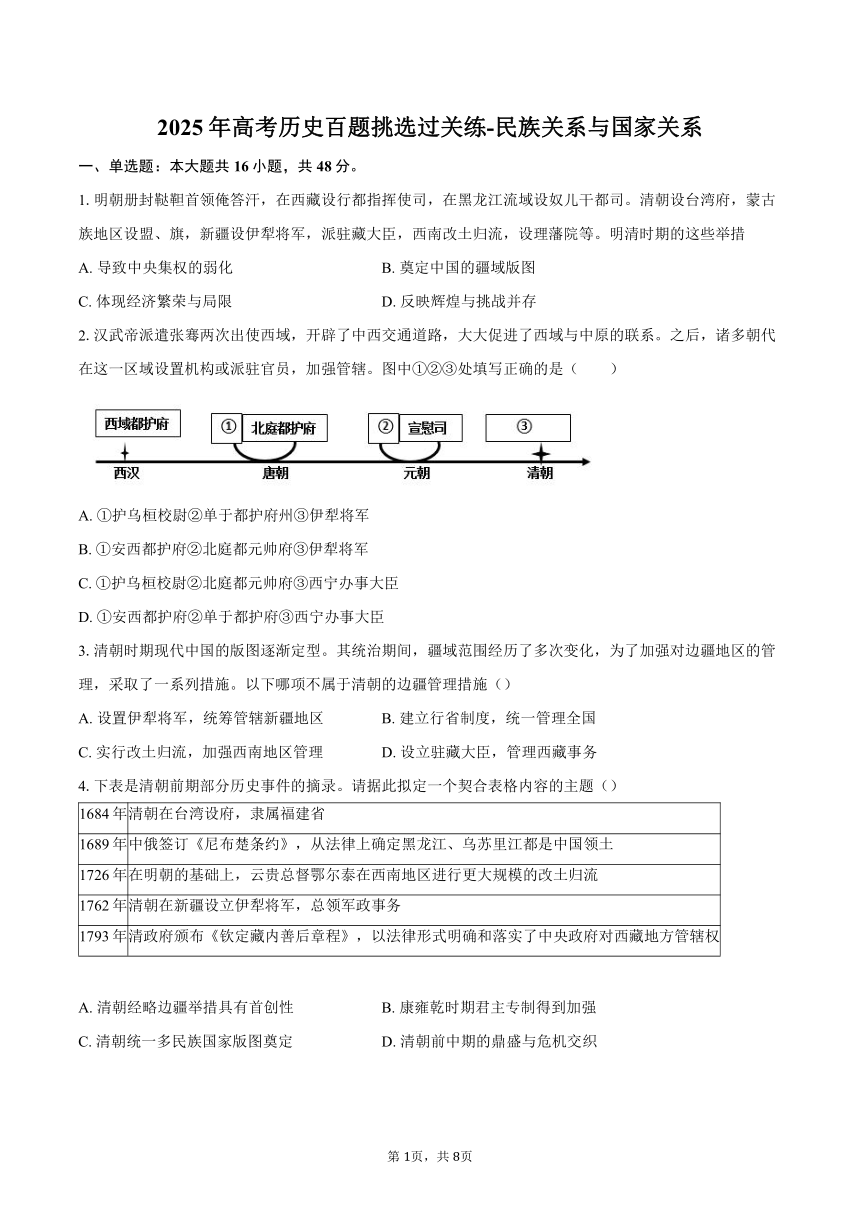

2.汉武帝派遣张骞两次出使西域,开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原的联系。之后,诸多朝代在这一区域设置机构或派驻官员,加强管辖。图中①②③处填写正确的是( )

A. ①护乌桓校尉②单于都护府州③伊犁将军

B. ①安西都护府②北庭都元帅府③伊犁将军

C. ①护乌桓校尉②北庭都元帅府③西宁办事大臣

D. ①安西都护府②单于都护府③西宁办事大臣

3.清朝时期现代中国的版图逐渐定型。其统治期间,疆域范围经历了多次变化,为了加强对边疆地区的管理,采取了一系列措施。以下哪项不属于清朝的边疆管理措施()

A. 设置伊犁将军,统筹管辖新疆地区 B. 建立行省制度,统一管理全国

C. 实行改土归流,加强西南地区管理 D. 设立驻藏大臣,管理西藏事务

4.下表是清朝前期部分历史事件的摘录。请据此拟定一个契合表格内容的主题()

1684年 清朝在台湾设府,隶属福建省

1689年 中俄签订《尼布楚条约》,从法律上确定黑龙江、乌苏里江都是中国领土

1726年 在明朝的基础上,云贵总督鄂尔泰在西南地区进行更大规模的改土归流

1762年 清朝在新疆设立伊犁将军,总领军政事务

1793年 清政府颁布《钦定藏内善后章程》,以法律形式明确和落实了中央政府对西藏地方管辖权

A. 清朝经略边疆举措具有首创性 B. 康雍乾时期君主专制得到加强

C. 清朝统一多民族国家版图奠定 D. 清朝前中期的鼎盛与危机交织

5.两汉人民创造了灿烂的历史与文化,其中许多杰出人物昂扬进取,不屈不挠的斗志,给后世留下了宝贵的精神财富,如霍去病“匈奴未灭,无以家为”的壮志,张骞“凿空”的勇气,班超“投笔从戎”“立功绝域”的追求。这些事例从一个侧面反映了()

A. 中华文明的起源多元一体 B. 中央集权的体制开始确立

C. 统一多民族封建国家巩固 D. 现代中国的版图逐渐定型

6.新中国成立后,迎来了第一次建交高潮,至1951年5月,与19个国家建交。20世纪六七十年代,新中国迎来了第二次建交高潮,至1976年,已经与111个国家建交。两次建交高潮反映了新中国()

A. 没有与任何资本主义国家建立外交关系 B. 独立、自主、和平的外交取得了重大成就

C. 积极参与了全球治理体系的改革与建设 D. 全方位、多层次、立体化的外交格局形成

7.明修元史时,记载东北、西南各民族状况以及历史上中原王朝逐步将该地区纳入大一统政权之下的有关史事。清修明史,尤为重视考察在明朝时诸土司区、藏区、新疆和蒙古纳入统一多民族国家的历史过程。这表明明清时期()

A. 史学研究促进了国家统一进程 B. 新的政权继承了前朝版图

C. 统一多民族国家认同得到加强 D. 对边疆地区治理逐步强化

8.下表为中国古代部分朝代在治理西北边疆上所采取的措施。这些措施()

朝代 措施

汉朝 设立西域都护府,西域开始正式归属中央政权

唐朝 设立安西都护府、北庭都护府,管辖面积和控制力度远超前代

清朝 设立伊犁将军,加强了对西北边疆的控制

A. 消除了内陆与边疆的差异 B. 体现了古代民族政策的多样性

C. 旨在推动农耕经济的繁荣 D. 促进了统一多民族国家的发展

9.汉代画像石保存了大量关于体育题材的资料,如蹴鞠、骑马、射箭、角抵等。名将霍去病很喜欢蹴鞠,《汉书·霍去病传》记载“其在塞外,卒乏粮,或不能自振,而去病尚穿域蹴鞠(开辟场地踢球)”这反映出( )

A. 霍去病无视军情满足个人需求 B. 汉代体育包含一定的军事需求

C. 汉代盛行刚健的尚武轻文之风 D. 军队的体育围绕军事目的展开

10.汉武帝时期,积极开拓疆域,经过三次对匈奴的战争,夺取阴山以南和河西走廊的大片区域,同时又派出张骞两次出使西域。汉宣帝时设置了西域都护府。这些措施

A. 确定了中国古代的疆域 B. 巩固了统一的多民族国家

C. 有利于东亚文化圈形成 D. 加强了江南与中原的联系

11.明修元史时,记载东北、西南各民族状况以及历史上中原王朝逐步将该地区纳入大一统政权之下的有关史事。清修明史,尤为重视考察在明朝时诸土司区、藏区、新疆和蒙古纳入统一多民族国家的历史过程。这表明明清时期

A. 史学研究促进了国家统一进程 B. 新的政权继承了前朝版图

C. 统一多民族国家认同得到加强 D. 对边疆地区治理逐步强化

12.1648年,欧洲诸国签订《威斯特伐利亚和约》。条约规定,“哈布斯堡皇室承认新教在神圣罗马帝国内的合法地位,同时新教诸侯和天主教诸侯在帝国内地位平等”;“正式承认荷兰和瑞士为独立国家”。这些规定的出台,对欧洲近代政治产生的主要影响是( )

A. 促进了欧洲民族国家的形成 B. 确立了教权与王权平等的原则

C. 动摇了人们对基督教的信仰 D. 根除了天主教派在西欧的势力

13.1949年《共同纲领》明确规定:“各少数民族聚居的地区,应实行民族的区域自治。”1954年民族区域自治制度明确载入宪法,此后历次《宪法》修改都坚持实行这一制度。1984年六届全国人大二次会议通过了《民族区域自治法》。这体现出民族区域自治制度

A. 遵循各民族一律平等的原则 B. 解决了民族地区发展中的问题

C. 扩大了民族地区的自治权限 D. 法制化的进程不断推进和发展

14.1814年10月1日,欧洲各国君主沉浸在战胜拿破仑的喜悦中,纷纷派出代表,齐聚维也纳,召开了由奥地利首相梅特涅主持的国际会议,整个会议期间,除讨论《最后总决议案》外,从未正式召开过大会,一切重大问题都是由俄国沙皇亚历山大一世、英国首相卡斯菜尔、奥地利首相梅特涅和普鲁士首相哈登堡在幕后决定,许多决定是在梅特涅书房里“成交的”,被称为“梅特涅书房里的交易”。由此可见该会议( )

A. 由大国来协调争端 B. 带来了欧洲的和平 C. 开创国际会议先例 D. 确立近代外交制度

15.下表是清朝前期部分历史事件的摘录。请据此拟定一个契合表格内容的主题()

1683年 1684年清朝在台湾设府,隶属福建省

1689年 中俄签订《尼布楚条约》,从法律上确定黑龙江、乌苏里江都是中国领土

1726年 在明朝的基础上,云贵总督鄂尔泰在西南地区进行更大规模的改土归流

1762年 清朝在新疆设立伊犁将军,总领军政事务

1793年 清政府颁布《钦定藏内善后章程》,以法律形式明确和落实了中央政府对西藏地方管辖权

A. 清朝经略边疆举措具有首创性 B. 康雍乾时期君主专制得到加强

C. 清朝统一多民族国家版图奠定 D. 清朝前中期的鼎盛与危机交织

16.在三十年战争前期,哈布斯堡王朝占据优势地位,新教联盟的诸国节节败退。战争后期,新教联盟成为打破哈布斯堡王朝专制统治的主要力量。通过三十年战争,确立了欧洲国家的领土主权概念,威斯特伐利亚体系也是建立在新的国家间平衡基础之上。由此可见,威斯特伐利亚体系的建立( )

A. 巩固了教权大于王权的原则 B. 促进了近代欧洲民族国家的形成

C. 通过宗教政策协调国际关系 D. 建立起欧洲均势的国际关系体系

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.中国政府历来重视对边疆地区和少数民族地区的社会治理,重视维护国家主权。阅读材料,回答问题。

材料一“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地”。

——《元史 地理志》

材料二“是故重新疆者,所以保蒙古,保蒙古者,所以卫京师。西北臂指相联,形势完整,自无隙可乘。若新疆不固,则蒙部不安,匪特陕、甘、山西各边时虞侵轶,防不胜防,即直北关山,亦将无晏眠之日。”

——节选自《左宗棠奏折》

材料三 1949年中华人民共和国成立,开启了中国民族政策发展历史的新篇章。新中国将历史遗留下的歧视或侮辱少数民族的称谓、地名等分别予以禁止、更改、封存和收管。通过派慰问团,组织参观团和访问团,团结少数民族上层人士等形式消除历史遗留下来的民族隔阂。1952年,颁布《中华人民共和国民族区域自治法纲要》,对民族自治地方的组成、类型、区域界线、行政地名、名称等问题都作了具体规定,从此民族区域自治制度在我国全面推行。改革开放后,全国人大颁布有关法律,增加一些帮助少数民族地区发展、尊重少数民族风俗习惯的内容。1990年,新设少数民族教育补助专款,主要用于少数民族基础教育。1992年,我国实行沿边开放战略,国务院将内蒙古、广西,云南、新疆等省的部分地区列为沿边开放城市。

——摘编自王铁志《新中国民族政策发展微历史轨迹制时代特点》

(1) 阅读材料一,结合所学,指出唐朝与元朝对上述周边地区治理的不同。

(2) 根据材料二,概括指出左宗棠的主要观点。结合所学,指出近代时期清政府经略新疆的重大举措。

(3) 民族区域自治制度是处理中央与地方关系的有效形式。根据材料三并结合所学,请你阐述如何理解民族区域自治制度符合中国国情利于国家发展?

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐朝统一全国后,历“贞观之治”和“开元盛世”,国力强盛,周边民族及亚洲、欧洲等七十多个国家与唐朝建立了友好关系。唐朝统治者认为隋朝灭亡的一大原因在于外交政策的失误,过于“大汉族主义”,因此唐朝采用当时国际上遵循的外交语言,与各国元首亲热地称兄道弟,而且还特别重视民间经贸文化交流,通过不断的民间交流来影响到各国的外交政策倾向,对前来中国的海外商贾,采取了不少保护性措施。如《唐律》规定,官员不得无故刁难外国商旅进入关津,对于“无故留难者,一日主司笞四十,十日笞一等,罪止杖一百”。

——摘编自曹文君《从外交政策看唐朝统治者的对外意识》等

材料二 现代民族国家的历史可以追溯到1648年的《威斯特伐利亚条约》,但一般认为以民族主义为寄托的民族国家构建始于18世纪末的法国大革命。霍布斯鲍姆即认为,“现代民族主义起源于18世纪末的欧洲,是一个以法国大革命为契机的近代现象”。民族主义是伴随近代西方民族国家构建而出现的,它表现出一个简单的政治原则即“坚持政治的和民族的单位必须一致”。……民族主义是一种以民族共同体为依托,强化民族意识和情感、维护民族传统和特点、强调民族利益的思想观念,它可以发展为一种最具民众动员力的社会、政治和文化运动,其终极目标是建立属于自己民族的民族国家。在18世纪末到19世纪中期,民族主义和民主主义结合起来,在资产阶级革命的背景下,通过反对封建专制主义,争取公民自由和民主权利,开始构建服务于资本主义生产方式的近代民族国家。这一阶段民族主义思潮的核心思想就是“一个民族,一个国家”,要求实现民族自决,建立自己独立的民族国家。

——摘编自罗富明、罗绍明《中国近代国家建构思想与西方民族主义》

材料三中华人民共和国成立后,中国与西欧实际上处于冷战状态。那时,中国仅与瑞典、挪威、芬兰、丹麦和瑞士建立了外交关系。英国虽于 1950年初宣布承认中华人民共和国,但直到1954年才建立代办级外交关系。进入20世纪60年代后,随着中苏关系的破裂,欧共体的成立,中国开始与西欧国家尝试接触。1964年中国与法国大使级外交关系的建立,使中国与西欧关系取得了重大突破。进入20世纪70年代后,随着中美关系的改善,中欧关系揭开了历史新篇章。许多西欧国家相继与中国建交。1975年,中国与欧洲经济共同体正式建立外交关系,从此中欧关系进入历史新阶段。 ——摘编自张林初《中欧关系七十年回顾与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐朝外交状况并简析其影响。

(2)根据材料二和所学知识,指出近代欧洲民族主义兴起的历史背景,并结合所学知识指出近代中西方民族主义的差异性。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括20世纪50——70年代中欧关系的演变,并指出这一时期影响中欧关系的主要因素。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 以血亲为基础的埋葬制度、礼制及精神信仰、祖先崇拜及祭祀礼仪,与血缘组织密切相关的家族政治,构成了中国早期文明的底色,且最终完成对中国早期区域文明整合的主体还是中原文明。首先是位于中原腹地的二里头文化(夏朝文明)强势勃兴,随后雄踞大中原的商周文明又接力扩展。东周时期列国争雄,同时又蕴含着强烈的统一趋势,文化上反倒有深度的互动交融。秦汉帝国则完成了中国八大核心文化区的政治统一,并持续扩展到周边更广大的一些区域,文化上也日益趋同,奠定了中华文明多元一体格局的基础。

——摘编自戴向明《中国史前社会的阶段性变化及早期国家的形成》

材料二 汉承秦制。汉代统治者继续开疆拓土,经过不断的开拓和经营,汉朝建立了一个东起东海、西到巴尔喀什湖、南抵南海、北至贝加尔湖,由多民族共同组成的统一国家。刘邦建汉后,实行无为而治。后随着中央集权的进一步加强,在叔孙通、陆贾等人的劝谏下,逐渐重视儒家思想。至汉武帝时,最终采纳董仲舒建议,“尊崇儒术”。秦朝统一多民族国家建立后,其辖境内民族统称为“秦人”。汉朝建立后,国力不断强盛。在与匈奴、诸羌、西南夷、百越和西域诸国进行交往的过程中,各邻国和邻族逐渐称汉王朝的使者为“汉使”。到东汉时,汉民族已有“汉人”之称。

——摘编自段红云《秦汉统一多民族国家的建立对中国各民族形成与发展的意义》

(1) 根据材料一,概括中国早期文明发展的特点,并结合所学知识指出其成因。

(2) 根据材料二并结合所学知识,分析秦汉时期中国统一多民族国家建立与发展的影响。

1.【答案】B

2.【答案】B

3.【答案】B

4.【答案】C

5.【答案】C

6.【答案】B

7.【答案】C

8.【答案】D

9.【答案】B

10.【答案】B

11.【答案】C

12.【答案】A

13.【答案】D

14.【答案】A

15.【答案】C

16.【答案】B

17.【答案】【小题1】唐朝:①设立羁縻府州进行间接统治;②部落首领担任都督、刺史,长期世袭;③民众不编户籍,不上贡赋。元朝:设行省直接统治,统一征收赋役。

【小题2】观点:西北地区在战略上具有极其重要的地位。举措:①军事手段消灭阿古柏势力,收复新疆大部;②外交手段签订中俄《改订条约》,收回伊犁;③行政手段设置行省,加强管理和防务。

【小题3】①有利于维护国家统一和民族团结,有利于筑牢中华民族共同体的基础;②实现少数民族当家作主的愿望,保障少数民族合法权益;③有利于实现少数民族地区经济发展和社会进步。

18.【答案】(1)状况:同周边民族及亚洲、欧洲等七十多个国家保持友好关系。影响:促进了唐朝与周边民族的经济文化交流与发展,促进民族交融;扩大了中华文化的影响力;促进唐朝经济文化的发展,提高唐朝综合国力。

(2)背景:资本主义经济的产生和发展;资产阶级力量壮大,欧洲反封建反教会的要求;人文主义思想发展,文艺复兴、宗教改革、启蒙运动的推动。

差异:从产生时间上看,中国民族主义的产生晚于西方民族主义;从内涵看,西方民族主义的核心是反封建,建立民主政权,中国有反封建求民主、反侵略求民族独立的双重含义。

(3)演变:新中国成立初期,因为奉行“一边倒”的外交政策,中国与西欧处于冷战状态;20世纪60年代后,随着中苏关系的破裂和欧共体的成立,中欧关系开始缓和;20世纪70年代后,随着中美关系的改善,中国与欧洲经济共同体正式建立外交关系,中欧关系趋于友好。主要因素:国际形势的变化;中苏、中美关系的变化;中国实力的增强和国际地位的提高;西欧国家外交独立意识的增强。

19.【答案】【小题1】特点:中华各地早期文明具有相似性;中原文明在文明整合中发挥了重大作用;多元一体性;具有传承性。

成因:文明底色的传承;中原文明在诸区域文明中具有先进性;各民族之间的互动交融。

【小题2】影响:拓展了古代中国的疆域;增强了境内各民族的国家认同意识;确立了儒家思想的正统地位;塑造了中华民族的性格;形成了以汉民族为主体的多民族共同发展的局面。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.明朝册封鞑靼首领俺答汗,在西藏设行都指挥使司,在黑龙江流域设奴儿干都司。清朝设台湾府,蒙古族地区设盟、旗,新疆设伊犁将军,派驻藏大臣,西南改土归流,设理藩院等。明清时期的这些举措

A. 导致中央集权的弱化 B. 奠定中国的疆域版图

C. 体现经济繁荣与局限 D. 反映辉煌与挑战并存

2.汉武帝派遣张骞两次出使西域,开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原的联系。之后,诸多朝代在这一区域设置机构或派驻官员,加强管辖。图中①②③处填写正确的是( )

A. ①护乌桓校尉②单于都护府州③伊犁将军

B. ①安西都护府②北庭都元帅府③伊犁将军

C. ①护乌桓校尉②北庭都元帅府③西宁办事大臣

D. ①安西都护府②单于都护府③西宁办事大臣

3.清朝时期现代中国的版图逐渐定型。其统治期间,疆域范围经历了多次变化,为了加强对边疆地区的管理,采取了一系列措施。以下哪项不属于清朝的边疆管理措施()

A. 设置伊犁将军,统筹管辖新疆地区 B. 建立行省制度,统一管理全国

C. 实行改土归流,加强西南地区管理 D. 设立驻藏大臣,管理西藏事务

4.下表是清朝前期部分历史事件的摘录。请据此拟定一个契合表格内容的主题()

1684年 清朝在台湾设府,隶属福建省

1689年 中俄签订《尼布楚条约》,从法律上确定黑龙江、乌苏里江都是中国领土

1726年 在明朝的基础上,云贵总督鄂尔泰在西南地区进行更大规模的改土归流

1762年 清朝在新疆设立伊犁将军,总领军政事务

1793年 清政府颁布《钦定藏内善后章程》,以法律形式明确和落实了中央政府对西藏地方管辖权

A. 清朝经略边疆举措具有首创性 B. 康雍乾时期君主专制得到加强

C. 清朝统一多民族国家版图奠定 D. 清朝前中期的鼎盛与危机交织

5.两汉人民创造了灿烂的历史与文化,其中许多杰出人物昂扬进取,不屈不挠的斗志,给后世留下了宝贵的精神财富,如霍去病“匈奴未灭,无以家为”的壮志,张骞“凿空”的勇气,班超“投笔从戎”“立功绝域”的追求。这些事例从一个侧面反映了()

A. 中华文明的起源多元一体 B. 中央集权的体制开始确立

C. 统一多民族封建国家巩固 D. 现代中国的版图逐渐定型

6.新中国成立后,迎来了第一次建交高潮,至1951年5月,与19个国家建交。20世纪六七十年代,新中国迎来了第二次建交高潮,至1976年,已经与111个国家建交。两次建交高潮反映了新中国()

A. 没有与任何资本主义国家建立外交关系 B. 独立、自主、和平的外交取得了重大成就

C. 积极参与了全球治理体系的改革与建设 D. 全方位、多层次、立体化的外交格局形成

7.明修元史时,记载东北、西南各民族状况以及历史上中原王朝逐步将该地区纳入大一统政权之下的有关史事。清修明史,尤为重视考察在明朝时诸土司区、藏区、新疆和蒙古纳入统一多民族国家的历史过程。这表明明清时期()

A. 史学研究促进了国家统一进程 B. 新的政权继承了前朝版图

C. 统一多民族国家认同得到加强 D. 对边疆地区治理逐步强化

8.下表为中国古代部分朝代在治理西北边疆上所采取的措施。这些措施()

朝代 措施

汉朝 设立西域都护府,西域开始正式归属中央政权

唐朝 设立安西都护府、北庭都护府,管辖面积和控制力度远超前代

清朝 设立伊犁将军,加强了对西北边疆的控制

A. 消除了内陆与边疆的差异 B. 体现了古代民族政策的多样性

C. 旨在推动农耕经济的繁荣 D. 促进了统一多民族国家的发展

9.汉代画像石保存了大量关于体育题材的资料,如蹴鞠、骑马、射箭、角抵等。名将霍去病很喜欢蹴鞠,《汉书·霍去病传》记载“其在塞外,卒乏粮,或不能自振,而去病尚穿域蹴鞠(开辟场地踢球)”这反映出( )

A. 霍去病无视军情满足个人需求 B. 汉代体育包含一定的军事需求

C. 汉代盛行刚健的尚武轻文之风 D. 军队的体育围绕军事目的展开

10.汉武帝时期,积极开拓疆域,经过三次对匈奴的战争,夺取阴山以南和河西走廊的大片区域,同时又派出张骞两次出使西域。汉宣帝时设置了西域都护府。这些措施

A. 确定了中国古代的疆域 B. 巩固了统一的多民族国家

C. 有利于东亚文化圈形成 D. 加强了江南与中原的联系

11.明修元史时,记载东北、西南各民族状况以及历史上中原王朝逐步将该地区纳入大一统政权之下的有关史事。清修明史,尤为重视考察在明朝时诸土司区、藏区、新疆和蒙古纳入统一多民族国家的历史过程。这表明明清时期

A. 史学研究促进了国家统一进程 B. 新的政权继承了前朝版图

C. 统一多民族国家认同得到加强 D. 对边疆地区治理逐步强化

12.1648年,欧洲诸国签订《威斯特伐利亚和约》。条约规定,“哈布斯堡皇室承认新教在神圣罗马帝国内的合法地位,同时新教诸侯和天主教诸侯在帝国内地位平等”;“正式承认荷兰和瑞士为独立国家”。这些规定的出台,对欧洲近代政治产生的主要影响是( )

A. 促进了欧洲民族国家的形成 B. 确立了教权与王权平等的原则

C. 动摇了人们对基督教的信仰 D. 根除了天主教派在西欧的势力

13.1949年《共同纲领》明确规定:“各少数民族聚居的地区,应实行民族的区域自治。”1954年民族区域自治制度明确载入宪法,此后历次《宪法》修改都坚持实行这一制度。1984年六届全国人大二次会议通过了《民族区域自治法》。这体现出民族区域自治制度

A. 遵循各民族一律平等的原则 B. 解决了民族地区发展中的问题

C. 扩大了民族地区的自治权限 D. 法制化的进程不断推进和发展

14.1814年10月1日,欧洲各国君主沉浸在战胜拿破仑的喜悦中,纷纷派出代表,齐聚维也纳,召开了由奥地利首相梅特涅主持的国际会议,整个会议期间,除讨论《最后总决议案》外,从未正式召开过大会,一切重大问题都是由俄国沙皇亚历山大一世、英国首相卡斯菜尔、奥地利首相梅特涅和普鲁士首相哈登堡在幕后决定,许多决定是在梅特涅书房里“成交的”,被称为“梅特涅书房里的交易”。由此可见该会议( )

A. 由大国来协调争端 B. 带来了欧洲的和平 C. 开创国际会议先例 D. 确立近代外交制度

15.下表是清朝前期部分历史事件的摘录。请据此拟定一个契合表格内容的主题()

1683年 1684年清朝在台湾设府,隶属福建省

1689年 中俄签订《尼布楚条约》,从法律上确定黑龙江、乌苏里江都是中国领土

1726年 在明朝的基础上,云贵总督鄂尔泰在西南地区进行更大规模的改土归流

1762年 清朝在新疆设立伊犁将军,总领军政事务

1793年 清政府颁布《钦定藏内善后章程》,以法律形式明确和落实了中央政府对西藏地方管辖权

A. 清朝经略边疆举措具有首创性 B. 康雍乾时期君主专制得到加强

C. 清朝统一多民族国家版图奠定 D. 清朝前中期的鼎盛与危机交织

16.在三十年战争前期,哈布斯堡王朝占据优势地位,新教联盟的诸国节节败退。战争后期,新教联盟成为打破哈布斯堡王朝专制统治的主要力量。通过三十年战争,确立了欧洲国家的领土主权概念,威斯特伐利亚体系也是建立在新的国家间平衡基础之上。由此可见,威斯特伐利亚体系的建立( )

A. 巩固了教权大于王权的原则 B. 促进了近代欧洲民族国家的形成

C. 通过宗教政策协调国际关系 D. 建立起欧洲均势的国际关系体系

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.中国政府历来重视对边疆地区和少数民族地区的社会治理,重视维护国家主权。阅读材料,回答问题。

材料一“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地”。

——《元史 地理志》

材料二“是故重新疆者,所以保蒙古,保蒙古者,所以卫京师。西北臂指相联,形势完整,自无隙可乘。若新疆不固,则蒙部不安,匪特陕、甘、山西各边时虞侵轶,防不胜防,即直北关山,亦将无晏眠之日。”

——节选自《左宗棠奏折》

材料三 1949年中华人民共和国成立,开启了中国民族政策发展历史的新篇章。新中国将历史遗留下的歧视或侮辱少数民族的称谓、地名等分别予以禁止、更改、封存和收管。通过派慰问团,组织参观团和访问团,团结少数民族上层人士等形式消除历史遗留下来的民族隔阂。1952年,颁布《中华人民共和国民族区域自治法纲要》,对民族自治地方的组成、类型、区域界线、行政地名、名称等问题都作了具体规定,从此民族区域自治制度在我国全面推行。改革开放后,全国人大颁布有关法律,增加一些帮助少数民族地区发展、尊重少数民族风俗习惯的内容。1990年,新设少数民族教育补助专款,主要用于少数民族基础教育。1992年,我国实行沿边开放战略,国务院将内蒙古、广西,云南、新疆等省的部分地区列为沿边开放城市。

——摘编自王铁志《新中国民族政策发展微历史轨迹制时代特点》

(1) 阅读材料一,结合所学,指出唐朝与元朝对上述周边地区治理的不同。

(2) 根据材料二,概括指出左宗棠的主要观点。结合所学,指出近代时期清政府经略新疆的重大举措。

(3) 民族区域自治制度是处理中央与地方关系的有效形式。根据材料三并结合所学,请你阐述如何理解民族区域自治制度符合中国国情利于国家发展?

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐朝统一全国后,历“贞观之治”和“开元盛世”,国力强盛,周边民族及亚洲、欧洲等七十多个国家与唐朝建立了友好关系。唐朝统治者认为隋朝灭亡的一大原因在于外交政策的失误,过于“大汉族主义”,因此唐朝采用当时国际上遵循的外交语言,与各国元首亲热地称兄道弟,而且还特别重视民间经贸文化交流,通过不断的民间交流来影响到各国的外交政策倾向,对前来中国的海外商贾,采取了不少保护性措施。如《唐律》规定,官员不得无故刁难外国商旅进入关津,对于“无故留难者,一日主司笞四十,十日笞一等,罪止杖一百”。

——摘编自曹文君《从外交政策看唐朝统治者的对外意识》等

材料二 现代民族国家的历史可以追溯到1648年的《威斯特伐利亚条约》,但一般认为以民族主义为寄托的民族国家构建始于18世纪末的法国大革命。霍布斯鲍姆即认为,“现代民族主义起源于18世纪末的欧洲,是一个以法国大革命为契机的近代现象”。民族主义是伴随近代西方民族国家构建而出现的,它表现出一个简单的政治原则即“坚持政治的和民族的单位必须一致”。……民族主义是一种以民族共同体为依托,强化民族意识和情感、维护民族传统和特点、强调民族利益的思想观念,它可以发展为一种最具民众动员力的社会、政治和文化运动,其终极目标是建立属于自己民族的民族国家。在18世纪末到19世纪中期,民族主义和民主主义结合起来,在资产阶级革命的背景下,通过反对封建专制主义,争取公民自由和民主权利,开始构建服务于资本主义生产方式的近代民族国家。这一阶段民族主义思潮的核心思想就是“一个民族,一个国家”,要求实现民族自决,建立自己独立的民族国家。

——摘编自罗富明、罗绍明《中国近代国家建构思想与西方民族主义》

材料三中华人民共和国成立后,中国与西欧实际上处于冷战状态。那时,中国仅与瑞典、挪威、芬兰、丹麦和瑞士建立了外交关系。英国虽于 1950年初宣布承认中华人民共和国,但直到1954年才建立代办级外交关系。进入20世纪60年代后,随着中苏关系的破裂,欧共体的成立,中国开始与西欧国家尝试接触。1964年中国与法国大使级外交关系的建立,使中国与西欧关系取得了重大突破。进入20世纪70年代后,随着中美关系的改善,中欧关系揭开了历史新篇章。许多西欧国家相继与中国建交。1975年,中国与欧洲经济共同体正式建立外交关系,从此中欧关系进入历史新阶段。 ——摘编自张林初《中欧关系七十年回顾与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐朝外交状况并简析其影响。

(2)根据材料二和所学知识,指出近代欧洲民族主义兴起的历史背景,并结合所学知识指出近代中西方民族主义的差异性。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括20世纪50——70年代中欧关系的演变,并指出这一时期影响中欧关系的主要因素。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 以血亲为基础的埋葬制度、礼制及精神信仰、祖先崇拜及祭祀礼仪,与血缘组织密切相关的家族政治,构成了中国早期文明的底色,且最终完成对中国早期区域文明整合的主体还是中原文明。首先是位于中原腹地的二里头文化(夏朝文明)强势勃兴,随后雄踞大中原的商周文明又接力扩展。东周时期列国争雄,同时又蕴含着强烈的统一趋势,文化上反倒有深度的互动交融。秦汉帝国则完成了中国八大核心文化区的政治统一,并持续扩展到周边更广大的一些区域,文化上也日益趋同,奠定了中华文明多元一体格局的基础。

——摘编自戴向明《中国史前社会的阶段性变化及早期国家的形成》

材料二 汉承秦制。汉代统治者继续开疆拓土,经过不断的开拓和经营,汉朝建立了一个东起东海、西到巴尔喀什湖、南抵南海、北至贝加尔湖,由多民族共同组成的统一国家。刘邦建汉后,实行无为而治。后随着中央集权的进一步加强,在叔孙通、陆贾等人的劝谏下,逐渐重视儒家思想。至汉武帝时,最终采纳董仲舒建议,“尊崇儒术”。秦朝统一多民族国家建立后,其辖境内民族统称为“秦人”。汉朝建立后,国力不断强盛。在与匈奴、诸羌、西南夷、百越和西域诸国进行交往的过程中,各邻国和邻族逐渐称汉王朝的使者为“汉使”。到东汉时,汉民族已有“汉人”之称。

——摘编自段红云《秦汉统一多民族国家的建立对中国各民族形成与发展的意义》

(1) 根据材料一,概括中国早期文明发展的特点,并结合所学知识指出其成因。

(2) 根据材料二并结合所学知识,分析秦汉时期中国统一多民族国家建立与发展的影响。

1.【答案】B

2.【答案】B

3.【答案】B

4.【答案】C

5.【答案】C

6.【答案】B

7.【答案】C

8.【答案】D

9.【答案】B

10.【答案】B

11.【答案】C

12.【答案】A

13.【答案】D

14.【答案】A

15.【答案】C

16.【答案】B

17.【答案】【小题1】唐朝:①设立羁縻府州进行间接统治;②部落首领担任都督、刺史,长期世袭;③民众不编户籍,不上贡赋。元朝:设行省直接统治,统一征收赋役。

【小题2】观点:西北地区在战略上具有极其重要的地位。举措:①军事手段消灭阿古柏势力,收复新疆大部;②外交手段签订中俄《改订条约》,收回伊犁;③行政手段设置行省,加强管理和防务。

【小题3】①有利于维护国家统一和民族团结,有利于筑牢中华民族共同体的基础;②实现少数民族当家作主的愿望,保障少数民族合法权益;③有利于实现少数民族地区经济发展和社会进步。

18.【答案】(1)状况:同周边民族及亚洲、欧洲等七十多个国家保持友好关系。影响:促进了唐朝与周边民族的经济文化交流与发展,促进民族交融;扩大了中华文化的影响力;促进唐朝经济文化的发展,提高唐朝综合国力。

(2)背景:资本主义经济的产生和发展;资产阶级力量壮大,欧洲反封建反教会的要求;人文主义思想发展,文艺复兴、宗教改革、启蒙运动的推动。

差异:从产生时间上看,中国民族主义的产生晚于西方民族主义;从内涵看,西方民族主义的核心是反封建,建立民主政权,中国有反封建求民主、反侵略求民族独立的双重含义。

(3)演变:新中国成立初期,因为奉行“一边倒”的外交政策,中国与西欧处于冷战状态;20世纪60年代后,随着中苏关系的破裂和欧共体的成立,中欧关系开始缓和;20世纪70年代后,随着中美关系的改善,中国与欧洲经济共同体正式建立外交关系,中欧关系趋于友好。主要因素:国际形势的变化;中苏、中美关系的变化;中国实力的增强和国际地位的提高;西欧国家外交独立意识的增强。

19.【答案】【小题1】特点:中华各地早期文明具有相似性;中原文明在文明整合中发挥了重大作用;多元一体性;具有传承性。

成因:文明底色的传承;中原文明在诸区域文明中具有先进性;各民族之间的互动交融。

【小题2】影响:拓展了古代中国的疆域;增强了境内各民族的国家认同意识;确立了儒家思想的正统地位;塑造了中华民族的性格;形成了以汉民族为主体的多民族共同发展的局面。

第1页,共1页

同课章节目录