2025届高考语文复习专题强化翻译,译准译全(文言文)课件(共95张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文复习专题强化翻译,译准译全(文言文)课件(共95张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 858.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-01 08:24:48 | ||

图片预览

文档简介

(共95张PPT)

强化翻译,译准译全

2025年高考语文复习专题★★

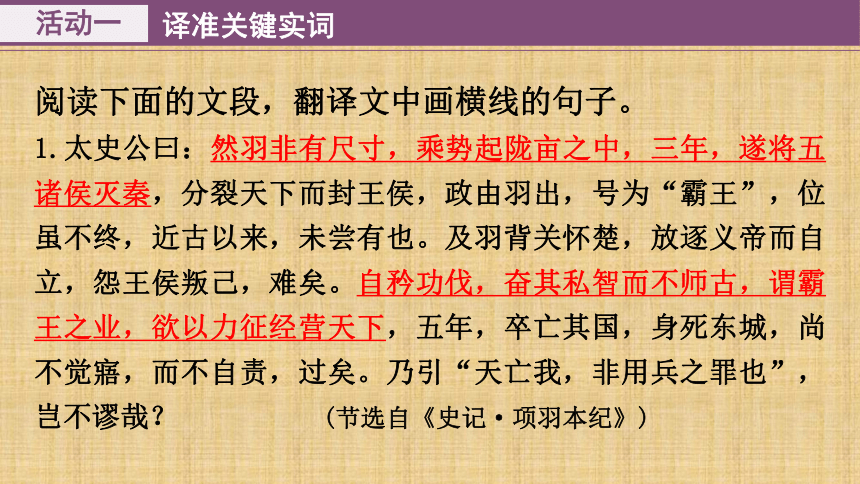

活动一

译准关键实词

阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

1.太史公曰:然羽非有尺寸,乘势起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分裂天下而封王侯,政由羽出,号为“霸王”,位虽不终,近古以来,未尝有也。及羽背关怀楚,放逐义帝而自立,怨王侯叛己,难矣。自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年,卒亡其国,身死东城,尚不觉寤,而不自责,过矣。乃引“天亡我,非用兵之罪也”,岂不谬哉? (节选自《史记·项羽本纪》)

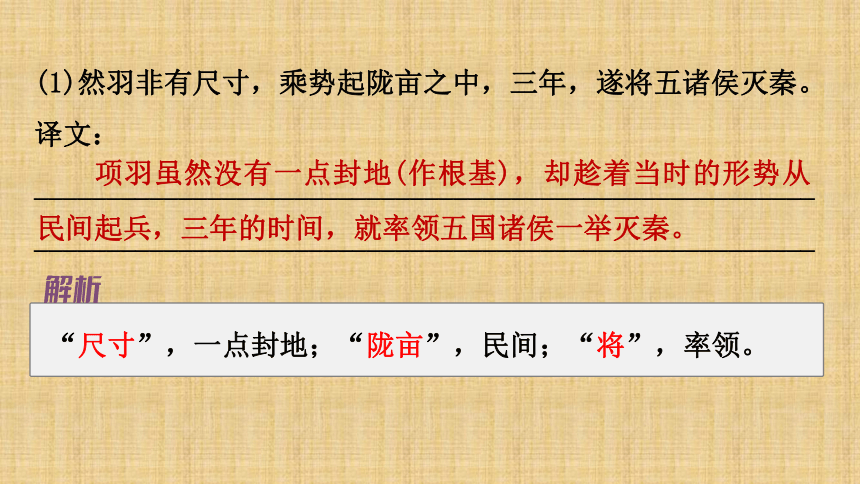

(1)然羽非有尺寸,乘势起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“尺寸”,一点封地;“陇亩”,民间;“将”,率领。

项羽虽然没有一点封地(作根基),却趁着当时的形势从民间起兵,三年的时间,就率领五国诸侯一举灭秦。

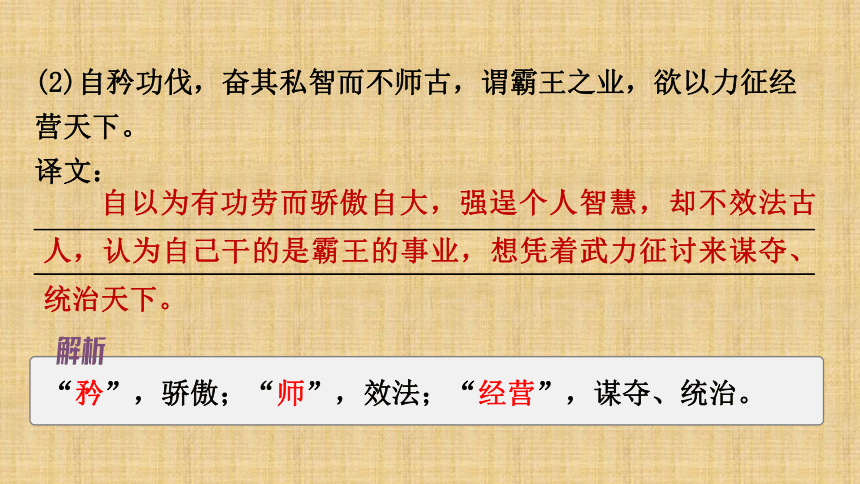

(2)自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“矜”,骄傲;“师”,效法;“经营”,谋夺、统治。

自以为有功劳而骄傲自大,强逞个人智慧,却不效法古人,认为自己干的是霸王的事业,想凭着武力征讨来谋夺、统治天下。

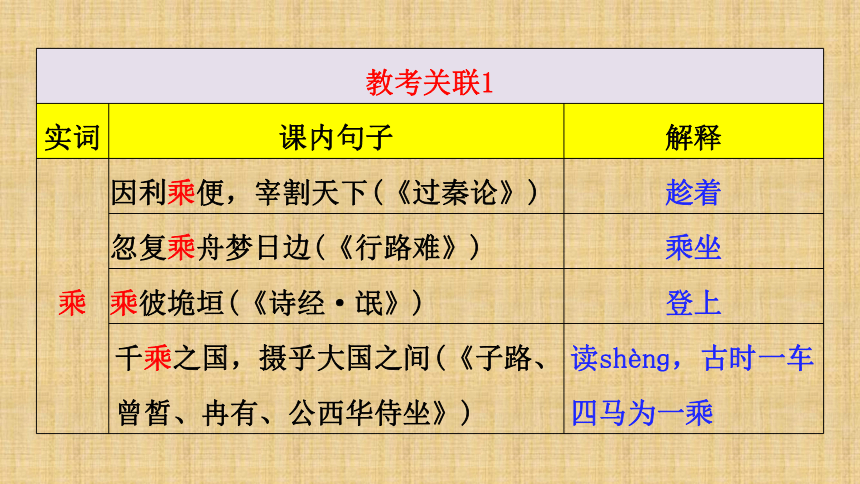

教考关联1

实词 课内句子 解释

乘 因利乘便,宰割天下(《过秦论》) 趁着

忽复乘舟梦日边(《行路难》) 乘坐

乘彼垝垣(《诗经·氓》) 登上

千乘之国,摄乎大国之间(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》) 读shènɡ,古时一车四马为一乘

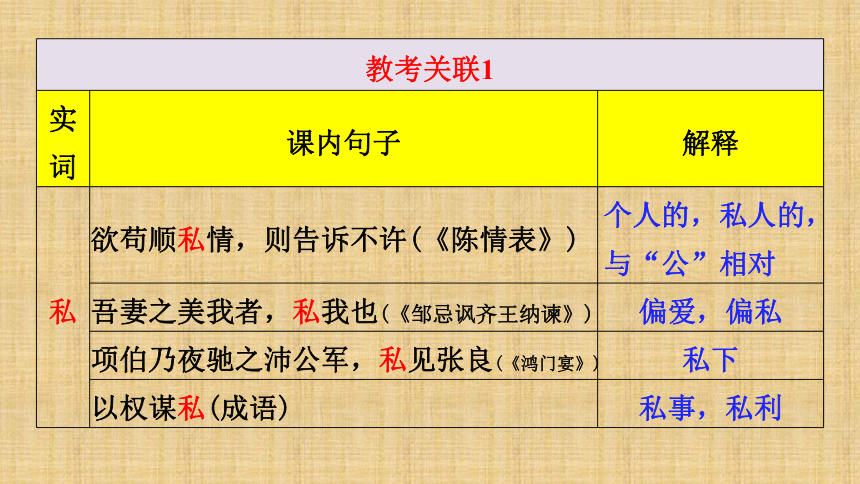

教考关联1

实词 课内句子 解释

私 欲苟顺私情,则告诉不许(《陈情表》) 个人的,私人的,

与“公”相对

吾妻之美我者,私我也(《邹忌讽齐王纳谏》) 偏爱,偏私

项伯乃夜驰之沛公军,私见张良(《鸿门宴》) 私下

以权谋私(成语) 私事,私利

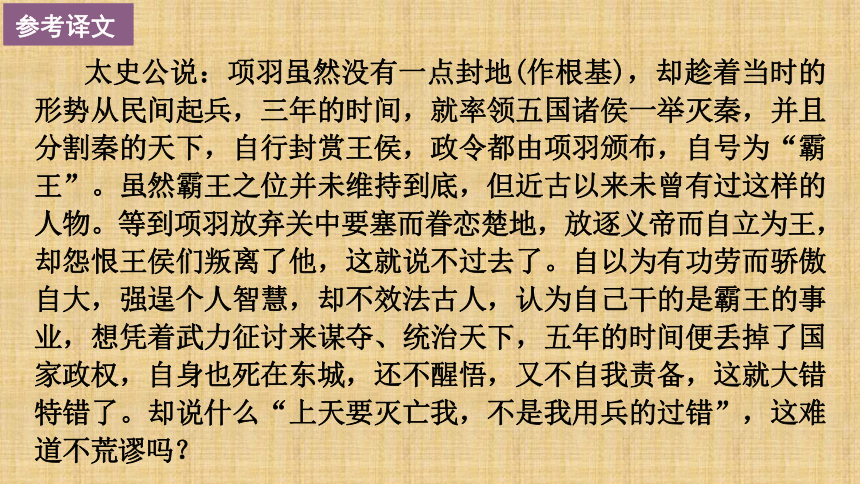

太史公说:项羽虽然没有一点封地(作根基),却趁着当时的形势从民间起兵,三年的时间,就率领五国诸侯一举灭秦,并且分割秦的天下,自行封赏王侯,政令都由项羽颁布,自号为“霸王”。虽然霸王之位并未维持到底,但近古以来未曾有过这样的人物。等到项羽放弃关中要塞而眷恋楚地,放逐义帝而自立为王,却怨恨王侯们叛离了他,这就说不过去了。自以为有功劳而骄傲自大,强逞个人智慧,却不效法古人,认为自己干的是霸王的事业,想凭着武力征讨来谋夺、统治天下,五年的时间便丢掉了国家政权,自身也死在东城,还不醒悟,又不自我责备,这就大错特错了。却说什么“上天要灭亡我,不是我用兵的过错”,这难道不荒谬吗?

参考译文

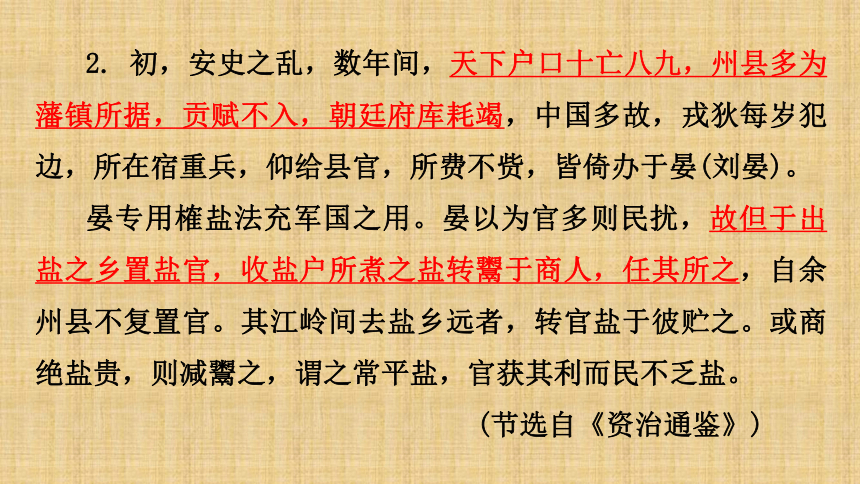

2. 初,安史之乱,数年间,天下户口十亡八九,州县多为藩镇所据,贡赋不入,朝廷府库耗竭,中国多故,戎狄每岁犯边,所在宿重兵,仰给县官,所费不赀,皆倚办于晏(刘晏)。

晏专用榷盐法充军国之用。晏以为官多则民扰,故但于出盐之乡置盐官,收盐户所煮之盐转鬻于商人,任其所之,自余州县不复置官。其江岭间去盐乡远者,转官盐于彼贮之。或商绝盐贵,则减鬻之,谓之常平盐,官获其利而民不乏盐。

(节选自《资治通鉴》)

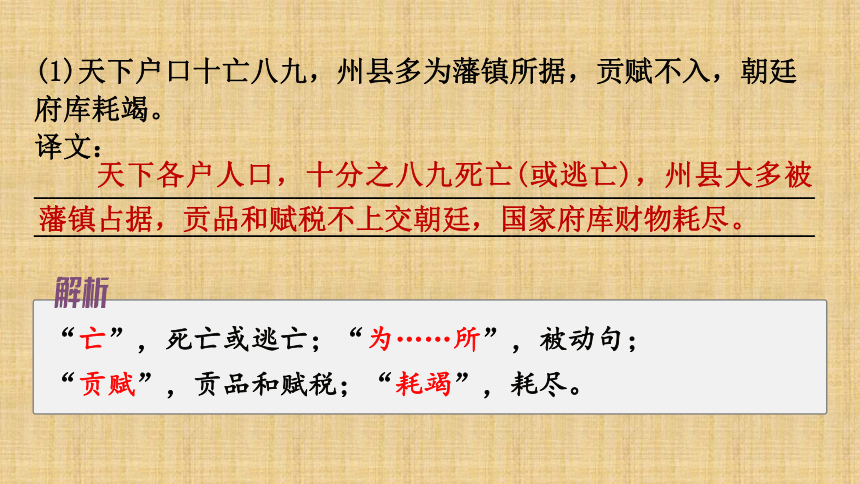

(1)天下户口十亡八九,州县多为藩镇所据,贡赋不入,朝廷府库耗竭。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“亡”,死亡或逃亡;“为……所”,被动句;

“贡赋”,贡品和赋税;“耗竭”,耗尽。

天下各户人口,十分之八九死亡(或逃亡),州县大多被藩镇占据,贡品和赋税不上交朝廷,国家府库财物耗尽。

(2)故但于出盐之乡置盐官,收盐户所煮之盐转鬻于商人,任其所之。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“但”,只;“置”,设置;“鬻”,卖;

最后一个“之”,到。

所以只在产盐的地区中设置盐官,收购盐户所煮成的盐转售给盐商,随便他们卖到哪里。

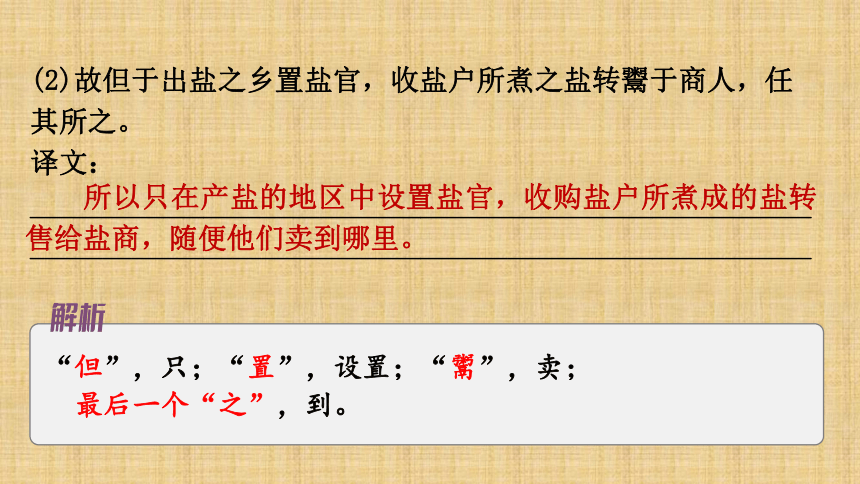

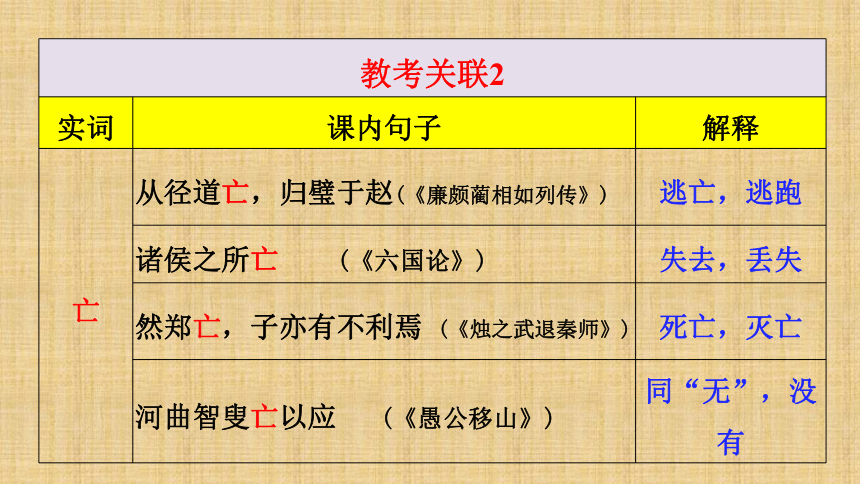

教考关联2

实词 课内句子 解释

亡 从径道亡,归璧于赵(《廉颇蔺相如列传》) 逃亡,逃跑

诸侯之所亡 (《六国论》) 失去,丢失

然郑亡,子亦有不利焉 (《烛之武退秦师》) 死亡,灭亡

河曲智叟亡以应 (《愚公移山》) 同“无”,没有

起初,安史之乱,几年之内,天下各户人口,十分之八九死亡(或逃亡),州县大多被藩镇占据,贡品和赋税不上交朝廷,国家府库财物耗尽,中原灾乱不断,戎狄每年侵犯边境,边境所驻的军队,粮饷全仰赖朝廷,所花费的财物不可计量,都靠刘晏筹办。

刘晏采用食盐由政府专营的方法,充分供应军队官府的费用。刘晏认为官员越多,人民受到的烦扰就越多,所以只在产盐的地区中设置盐官,收购盐户所煮成的盐转售给盐商,随便他们卖到哪里,其他不产盐的州县中,就不再设盐官。江岭一带距产盐地区路程遥远的地方,便将官盐转运过去贮存起来。有时商贩垄断市场,抬高盐价,官盐就减价卖出,称常平盐,官府有利润而民间也不缺盐。

参考译文

3. 蔡泽见逐于赵,而入韩魏,遇夺釜鬲于涂,乃西入秦。将见昭王,使人宣言以感怒应侯。应侯闻之,使人召蔡泽。蔡泽入,则揖应侯,应侯固不快,及见之,又倨,因让之曰:“子常宣言代我相秦,岂有此乎?”对曰:“然。”应侯曰:“愿闻其说。”蔡泽曰:“若秦之商君,楚之吴起,越之大夫种,此三子者,成功而不去,祸至于此。此所谓信而不能诎,往而不能反者也。范蠡知之,超然避世,长为陶朱。今君相秦,坐制诸侯,利施三川,使天下皆畏秦。君之功极矣,如是不退,则商君、吴起、大夫种是也。君何不以此时归相印,进贤者授之,必长为应侯,世世称孤。孰与以祸终哉!”应侯曰:“善。”乃延入坐为上客。 (节选自《战国策·秦策三》)

(1)蔡泽见逐于赵,而入韩魏,遇夺釜鬲于涂,乃西入秦。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“见……于”,被动句;“涂”,同“途”,道路;

“遇夺釜鬲于涂”,介词结构后置句;

“西”,名词作状语,向西。

蔡泽被赵国驱逐,于是动身去韩国和魏国,在路上锅鼎等炊具被人抢了,于是向西进入秦国。

(2)君何不以此时归相印,进贤者授之,必长为应侯,世世称孤。

译文:____________________________________________________________________________________________________________

“以”,趁着、凭借;“进”,举荐、推荐;“必”,一定;“孤”,代指王侯。

您为什么不趁着这个时机归还相印,举荐贤能的人,把相印交给他,(这样)您一定会长久地做应侯,世世代代称王侯(享荣华富贵)。

教考关联3

实词 课内句子 解释

进 进尽忠言 (《出师表》) 奉献

以一头进 (《促织》) 进奉

进亦忧 (《岳阳楼记》) 任官,出仕

进贤任能 (成语) 推荐

授 授之书而习其句读者 (《师说》) 传授

议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官 (《答司马谏议书》) 交给

如今且说贾雨村授了应天府 (《红楼梦》) 任命

蔡泽被赵国驱逐,于是动身去韩国和魏国,在路上锅鼎等炊具被人抢了,于是向西进入秦国。他打算拜见秦昭王,先让人公开宣扬(一些话)来激怒应侯。应侯听说了,派人召来蔡泽。蔡泽到了应侯那里,只对应侯拱手作揖,应侯本来心情就不爽,这时看到蔡泽这样倨傲,于是责问蔡泽:“先生您常常扬言要取代我做秦国的相国,可有这样的事吗?”蔡泽回答说:“是这样的。”应侯说:“那么让我听听您的高见。”蔡泽说:“像秦国的商鞅,楚国的吴起,越国的大夫文种,这三个人都是成就了功业,而不放弃官位,以致招来杀身之祸。

参考译文

这就是所谓‘能伸不能屈,能进不能退’的人了。范蠡知道这个道理,以超然的态度功成身退,长久地做了(经商致富的)陶朱公。现在您做秦国的相国,坐在朝堂上操控诸侯,恩惠施及三川,使天下都惧怕秦国。您的功劳达到顶峰了,如果这样还不隐退,那么您就是商鞅、吴起、文种的下场了。您为什么不趁着这个时机归还相印,举荐贤能的人,把相印交给他,(这样)您一定会长久地做应侯,世世代代称王侯(享荣华富贵)。这与因灾祸而死比起来,哪个更好呢?”应侯说:“说得好。”于是请他就座,把他当作上等宾客(用对待上等宾客的礼节对待他)。

借题点拨

文言实词是翻译的关键,文言文中多是单音节实词,翻译的基本要求就是单音节词变双音节词,落实字字对译,注意一词多义、古今异义、词类活用、通假和偏义复词等现象。

1.分清是哪类实词,看需不需要翻译。

人名、地名、官职名、器物名、年号等不用翻译;古今异义词要结合语境准确写出其古义;一词多义要根据搭配情况选出合适的义项;词类活用词不仅要关注其意义还要关注其用法;通假字要确定同哪个字,含义是什么。如前面第2题第(1)句中的“户口”就是古今异义词,需要拆开翻译。

[示例] 宜乎百姓之谓我爱也。(《齐桓晋文之事》)“百姓”“我”不需要翻译;“爱”古今异义,需要翻译(爱,吝啬)

2.分析实词在句中的位置,看是否活用。

翻译词类活用词,一是要根据语法词性准确判断;二是要翻译到位,必须把它在语境中的词性连同词义译出来。

[示例] 项伯杀人,臣活之。(《鸿门宴》)“活”是不及物动词,不能带宾语,但后面跟了宾语“之”,是使动用法。

3.翻译中肯定会遇到疑难词,首先要坚持语境推断,要在上下文乃至全篇中搜寻可以关联、互解的信息;其次,综合利用对称、邻字、字形等推断方法,如前面第3题第(1)句中的“釜鬲”就可以利用成语“釜底抽薪”推断出“釜”义,再加上邻字推断,推出“鬲”义。

[示例] 故木受绳则直,金就砺则利。(《劝学》“木”、绳”、“直”“金”、“利”等词,都有不同的义项,需要选取能准确表达这句话意思的义项。

活动二

译准虚词和特殊句式

(一)阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

1.成祖永乐二十二年,上北征,崩于榆木川。皇太子[注]即皇帝位,大赦天下。上谓蹇义曰:“朕之心,苟可推以利民,虽府库之储不吝,况山泽之利哉!”命户部,被灾田土,分遣人驰谕各郡县,停免催征粮税。时有至自南京者,言徐、淮、山东民多乏食,而有司催科方急。上命杨士奇草诏蠲恤。士奇言:“不可不令户部、工部与闻。”上曰:“姑徐之,救民如拯溺,不可须臾缓。有司虑国用不足,必持不决。”因命中官给笔札,士奇就西角门草诏。上览毕,即遣使赍行,顾士奇曰:“卿今可语部臣,朕悉免之矣。”(节选自《明史纪事本末·仁宣致治》)

皇太子:明仁宗朱高炽。

注

(1)朕之心,苟可推以利民,虽府库之储不吝,况山泽之利哉!

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“推”,推知;“虽”,即使;“吝”,吝惜;

“利”,利益。

我的心,如果可以推知有利于民众,即使是仓库中储备的东西也不吝惜,何况山林河泽的利益呢!

(2)姑徐之,救民如拯溺,不可须臾缓。有司虑国用不足,必持不决。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“徐”,推迟;“溺”,落水的人;“用”,资财;

“决”,决断。

暂且推迟这件事,救百姓就好像救落水的人,不能片刻延缓。有关官员考虑国家的资财不足,一定放着不能决断。

教考关联4

虚词 课内句子 解释

之 郯子之徒,其贤不及孔子 (《师说》) 指示代词,

译为“这”“这些”

臣请入,与之同命(《鸿门宴》) 代词,作宾语,代人、物、事。代人时一般译为“他”或“她”,有时也译为“我”

古之圣人,其出人也远矣 (《师说》) 结构助词,用在定语和中心词之间,相当于现代汉语的助词“的”,有时可不译

句读之不知,惑之不解 (《师说》) 结构助词,

作宾语前置的标志

教考关联4

虚词 课内句子 解释

之 行李之往来,共其乏困 (《烛之武退秦师》) 结构助词,用在主语和谓语之间,取消句子的独立性

蚓无爪牙之利,筋骨之强 (《劝学》) 结构助词,作定语后置的标志

久之,目似瞑,意暇甚(《狼》) 音节助词,用以调整音节或表示提顿,没有实在意义

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣(《兰亭集序》) 动词,译为“求得”

明成祖永乐二十二年,皇帝率军北伐,在榆木川去世。皇太子继承皇帝位,大赦天下。皇帝对蹇义说:“我的心,如果可以推知有利于民众,即使是仓库中储备的东西也不吝惜,何况山林河泽的利益呢!”(于是)下令户部,遭受灾祸的田地,分别派遣人骑马告知各个郡县,停止催办粮税。当时有从南京来的人,说徐州、淮安、山东的百姓大多缺乏食物,而有关官员催收租税正急。皇帝命令杨士奇拟写诏书免除赋役,赈济饥贫。杨士奇说:“不可不让户部、工部知道。”皇帝说:“暂且推迟这件事,救百姓就好像救落水的人,不能片刻延缓。有关官员考虑国家的资财不足,一定放着不能决断。”于是命令中官给笔和纸,杨士奇就在西角门拟写诏书。皇帝看完,马上派使者带着钱财上路,回头对杨士奇说:“您现在可以告诉户部、工部的大臣,我全都免除了。”

参考译文

2. 古之善军者,以刑使人,以赏使人,以怒使人。兵或寡而易危,或众而易叛,莫难于用众,莫危于用寡。治众者法欲繁,繁则士难以动;治寡者法欲简,简则士易以察。

兵莫危于攻,莫难于守,客主之势然也。故地有二不可守:兵少不足以实城,城小不足以容兵。当敌之冲,人莫不守,我以疑兵,彼愕不进;虽告之曰此无人,彼不信也。度彼所袭,潜兵以备,彼不我测,谓我有余,夫何患兵少?偃旗仆鼓,寂若无气,严戢兵士,敢哗者斩,时令老弱登埤示怯,乘懈突击,其众可走矣,何患城小? (节选自苏洵《权书》)

(1)兵或寡而易危,或众而易叛,莫难于用众,莫危于用寡。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________

(1)兵或寡而易危,或众而易叛,莫难于用众,莫危于用寡。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________

“或”,如果;“叛”,发生叛乱;

“莫难于用众,莫危于用寡”,状语后置句。

军队如果人数太少就容易遇到危险,如果人数太多就容易发生叛乱;没有什么比指挥人数多的军队更困难,没有什么比指挥人数少的军队更危险。

(2)度彼所袭,潜兵以备,彼不我测,谓我有余,夫何患兵少?

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

“度”,推测;“潜”,暗中;“彼不我测”,宾语前置句;

“谓”,以为;“患”,担心。

推测敌人袭击我军的地点,暗中部署兵力进行防备,敌人想不到我们的部署,就会以为我们还有富余的兵力,那为什么还要担心军队人数少呢?

教考关联5

虚词 课内句子 解释

而 某所,而母立于兹(《项脊轩志》) 代词,你的

籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》) 连词,表目的关系,来

劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说(《鸿门宴》) 连词,表并列关系,并且,又

亚父受玉斗,置之地,拔剑撞而破之 (《鸿门宴》) 连词,表承接关系,就,接着,或不译。

教考关联5

虚词 课内句子 解释

而 君子博学而日参省乎己 (《劝学》) 连词,表递进关系,并且

吾尝跂而望矣,不如登高之博见也 (《劝学》) 连词,表修饰关系,连接状语和动词,不译

登高而招,臂非加长也,而见者远 (《劝学》) 连词,表转折关系,

但是,却

人而不仁,如礼何 (《〈论语〉十二章》) 连词,表假设关系,

如果,假如

教考关联5

虚词 课内句子 解释

而 楚怀王贪而信张仪,遂绝齐 (《屈原列传》) 连词,表因果关系,

因而,所以

闻道有先后,术业有专攻,如是而已 (《师说》) “而已”置于句末,相当于语气助词“罢了”

臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎 (《谏太宗十思疏》) “而况”译为“何况”,表反问,有更进一层之意

古时善于治军的人,用处罚的方法使士兵效命,用赏赐的方法使士兵效命,用激发愤怒的方法使士兵效命。军队如果人数太少就容易遇到危险,如果人数太多就容易发生叛乱;没有什么比指挥人数多的军队更困难,没有什么比指挥人数少的军队更危险。所以治理人数多的军队,军法要详细,军法详细,士兵就难以随便行动;治理人数少的军队,军法要简明,军法简明,士兵就容易明了。

参考译文

用兵没有比进攻更危险的,没有比防守更困难的,进攻与防守的态势本来就是这样。因此,城池有两种情况是不便防守的:一种是士兵太少,满足不了守城的需要;一种是城池太小,不能够隐蔽防守的士兵。面对着敌人的进攻,没有人会不知道固守的,但我们若运用疑兵,敌人就会惊愕不敢前进;即使告诉他们说这里没有人,他们也不会相信。推测敌人袭击我军的地点,暗中部署兵力进行防备,敌人想不到我们的部署,就会以为我们还有富余的兵力,那为什么还要担心军队人数少呢?收卷军旗,停止击鼓,军队没有一点声音,严令约束士兵,敢大声说话的斩首,不时让老人和儿童登上城墙表示胆怯,然后乘敌人松懈突然攻击,敌人就会被打得逃散,又为什么忧虑城小呢?

借题点拨

虚词虽不像实词那样重要,但在翻译方面起着连接语意、保证语气通畅的作用,所以,一些虚词也常常被定为得分点。那么,如何落实对这些关键虚词的翻译呢?

首先,要分清译与不译:

①可不译的虚词:句式标志词,如“之”“也”“者”“是”等;发语词,如“夫”“盖”“且夫”等;句末助词,如“也”“焉”等。

②必须译出的虚词:

表范围的词,如“悉”“皆”“咸”“具”等;

表程度的词,如“稍”“略”“愈”“益”等;

表时间的词,如“既”“寻”“旋”“卒”等;

表频率的词,如“数”“辄”“每”“亟”等;

表语气的词,如“信”“固”“诚”“必”等。

借题点拨

其次,要译准高频虚词,如“以”“因”“乃”“其”“之”等,尤其是“以”字。

再次,要在语境中准确分清易混用法。有些虚词义项,用法很复杂,易于在翻译中搞混,如“乃”的“才”“于是”的义项,“因”的“通过”“趁机”的义项等,可以用代入法区分,即把两个义项分别代入句中,揣摩哪一个更准确。如前面第2题第(1)句中的“或”与“莫”二字。考试时,不少考生把“或”译为“有的”“或许”两个常见义项,将其代入句中并不合适,可以根据文气推断此处应译为“如果”;“莫”字译为“不要”,也不通顺,此时,如果考生注意到后面的“于”字,可能就会知道此处应译为不定代词“没有什么”。

总之,关键虚词的翻译还是要靠平时多诵读,得文气,强语感。

(二)阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

3.魏公叔痤为魏将,而与韩、赵战浍北,禽乐祚。魏王说,迎郊,以赏田百万禄之。公叔痤反走,再拜辞曰:“夫使士卒不崩,直而不倚,挠拣而不辟者,此吴起余教也,臣不能为也。前脉形地之险阻,决利害之备,使三军之士不迷惑者,巴宁、爨襄之力也。悬赏罚于前,使民昭然信之于后者,王之明法也。见敌之可也鼓之,不敢怠倦者,臣也。王特为臣之右手不倦赏臣,何也?若以臣之有功,臣何力之有乎?”王曰:“善。”

(节选自《战国策·魏策》)

(1)魏王说,迎郊,以赏田百万禄之。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“说”,同“悦”,高兴;“迎郊”,省略句,“迎(于)郊”;“禄”,把……作为俸禄。

魏王十分高兴,到城郊迎接公叔痤,并把百万亩田地赏赐给他作为他的食禄。

(2)悬赏罚于前,使民昭然信之于后者,王之明法也。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“悬赏罚”,制定赏罚制度;“昭然”,明显的样子;

“王之明法也”,判断句。

在战前制定赏罚制度,战后使百姓明白无疑而信任的,是大王圣明的法度。

教考关联 6

特殊句式类型 课内句子

省略句 今其智乃反不能及(之)(省略宾语)(《师说》)

子孙视之不甚惜,举(之)以予人(省略宾语)(《六国论》)

与知府朱孝纯子颍由南麓登/与子颍坐日观亭,待日出/是日观道中石刻/皆不及往(以上四句均省略主语代词“余”)

(《登泰山记》)

(诸侯)奉之弥繁,(秦国)侵之愈急(省略主语)(《六国论》)

(师)位卑(者)则足羞,(师)官盛(者)则近谀

(省略谓语动词)(《师说》)

思厥先祖父,暴(于)霜露,斩荆棘(省略介词)(《六国论》)

教考关联 6

特殊句式 类型 课内句子

判断句 汉天子我丈人行也(《苏武传》)

缑王者,昆邪王姊子也(《苏武传》)

当立者乃公子扶苏(《陈涉世家》)

如今人方为刀俎,我为鱼肉(《鸿门宴》)

公叔痤做魏国的将领,同韩国、赵国在浍水北岸交战,擒获了赵将乐祚。魏王十分高兴,到城郊迎接公叔痤,并把百万亩田地赏赐给他作为他的食禄。公叔痤反身退走,然后拜了两拜辞谢说:“能使士兵不溃散,勇往直前不躲避,强敌压己而不退却的,这些方法是吴起留下的教导,臣下做不到。在军队前探察地形的险阻艰难,判断有利有害加以防备,使三军士卒不迷惑的,是巴宁、爨襄的功劳。在战前制定赏罚制度,战后使百姓明白无疑而信任的,是大王圣明的法度。看见可以进攻敌人了,击鼓进军不敢懈怠的,那才是臣下。大王只是因为臣下的右手击鼓不懈怠而赏赐臣下,为什么呢?假如大王认为臣下有功,臣下何功之有呢?”魏王说:“好。”

参考译文

4. 桓公自莒反于齐,使鲍叔为宰,辞曰:“臣,君之庸臣也。若必治国家者,则其管夷吾乎。”使请诸鲁,比管仲至,桓公亲逆之于郊,与之坐而问政:“为之若何?”管子对曰:“……作内政而寄军令焉。”桓公曰:“善。”

管子于是制国:“卒伍整于里,军旅整于郊。……居同乐,行同和,死同哀,是故守则同固,战则同强。君有此士三万,以诛无道,天下大国之君莫之能御。”

(节选自《国语·齐语》)

(1)臣,君之庸臣也。若必治国家者,则其管夷吾乎。

译文:_________________________________________________________

“臣,君之庸臣也”,判断句,“也”表判断;

“若”,如果;

“其……乎”,表推测语气,译为“大概……”。

我是您的庸臣。如果一定要治理国家的话,那么大概只有管仲了。

(2)君有此士三万,以诛无道,天下大国之君莫之能御。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“君有此士三万”,定语后置句,正常语序为“君有三万此士”;“诛”,诛杀、讨伐;“莫之能御”,宾语前置句,正常语序为“莫能御之”。

您拥有三万名这样的兵士,来讨伐无道的人,天下大国的君主没有能抵御您的。

齐桓公从莒国返回齐国,任命鲍叔为国相,鲍叔推辞说:“我是您的庸臣。如果一定要治理国家的话,那么大概只有管仲了。”齐桓公派人到鲁国请管仲,等到管仲到达齐国时,齐桓公亲自到郊外迎接,然后请他坐下并问政说:“那怎样去做呢?”管仲回答说:“……在整顿内政中寄寓军令。”齐桓公说:“好。”

于是管仲就制定国家的政令:“卒、伍一级的小队伍在里中就已经编就,军、旅一级的大兵团在郊野中得以组成。……在家时共同欢乐,行军时融洽无间,战死时一起哀伤。所以,防守就坚固不移,作战就英勇顽强。您拥有三万名这样的兵士,来讨伐无道的人,天下大国的君主没有能抵御您的。”

参考译文

教考关联 7

特殊句式类型 课内句子

宾语前置句 沛公安在(《鸿门宴》)

微斯人,吾谁与归(《岳阳楼记》)

夫晋,何厌之有(《烛之武退秦师》)

句读之不知,惑之不解(《师说》)

借题点拨

文言文中的特殊句式种类很少,标志性强,只要稍加关注与训练,就可得分。考生一定不要忽视这个得分增长点。

辨识特殊句式的方法有:

(1)抓标志

如判断句,标志有“……者,……也”“乃”“皆”“非”等;被动句,标志有“为……所”“见”“于”等;倒装句,标志有介词结构、否定副词、“之”“是”等。

(2)析结构

有时,对句子进行语法结构分析也是必要的。省略句尤其要重视此法。如缺少主语、缺少宾语甚至缺少谓语的语句是常见的,翻译时就要补出省略的部分。如“以”作介词时,在不少情况下省略“之”,地名前往往省略“于”等,通过结构分析可以发现。

(3)一词诀

判断特殊句式,只需要找到一个词——谓语动词。因为谓语动词是明确句子成分的突破口,只有找到谓语才能找到主语和宾语,进而找到定状补这些修饰成分。

判断句,就是谓语为“是”的句子。

被动句,动作的发出者和承受者位置互换,找不到谓语动词,怎么判断哪个是发出者,哪个是承受者?

省略句,更是要先明确句子的主干成分,才能看出少了哪一种。

倒装句,宾语前置和状语后置都跟谓语有直接关系。定语后置跟宾语有关系,但是宾语要怎么判定?还是要找谓语。

这便是特殊句式判断的“一词诀”。

(4)重语感

有些没有标志的特殊句式,我们可以边读原文边试着翻译一遍,如果感觉语意不顺,或者不合情理,就要特别留意。如果感觉主语不是施事者,就要考虑是不是被动句了。

教考关联 8

特殊句式 类型 课内句子

被动句 见犯乃死,重负国 (《苏武传》)

而身死国灭,为天下笑 (《五代史伶官传序》)

若属皆且为所虏 (《鸿门宴》)

而智勇多困于所溺 (《五代史伶官传序》)

定语后置句 石之铿然有声者 (《石钟山记》)

蚓无爪牙之利,筋骨之强 (《劝学》)

仰观宇宙之大,俯察品类之盛 (《兰亭集序》)

乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者

(《苏武传》)

等到被 ( 匈奴 ) 侮辱以后才死,更加对不起国家。

教考关联 8

特殊句式 类型 课内句子

被动句 见犯乃死,重负国 (《苏武传》)

而身死国灭,为天下笑 (《五代史伶官传序》)

若属皆且为所虏 (《鸿门宴》)

而智勇多困于所溺 (《五代史伶官传序》)

定语后置句 石之铿然有声者 (《石钟山记》)

蚓无爪牙之利,筋骨之强 (《劝学》)

仰观宇宙之大,俯察品类之盛 (《兰亭集序》)

乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者

(《苏武传》)

教考关联 8

特殊句式 类型 课内句子

状语后置句 被发行吟泽畔 (《屈原列传》)

盛以锦囊 (《五代史伶官传序》)

生乎吾后,其闻道也亦先乎吾 (《师说》)

送客湓浦口 (《琵琶行并序》)

1.阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

王(指赵武灵王)遂胡服。使王孙绁告公子成。公子成再拜曰:“中国者,贤圣之所教也,仁义之所施也。今王释此而袭远方之服,畔学者,臣愿大王图之。”使者报王。即之公叔成家自请之,公子成再拜,乃赐胡服。赵造谏曰:“隐忠不竭,奸之属也;以私诬国,贼之类也。臣虽愚,愿尽其忠,无遁其死。”王曰:“忠不辟危,明不距人,子其言乎!”赵造曰:“圣人不易民而教,知者不变俗而动,臣愿王之图之。”王曰:“圣人之兴也,不相袭而王;夏、殷之衰也,不易礼而灭,子其勿反也。”(节选自《战国策·赵策二》)

对点练案

(1)今王释此而袭远方之服,畔学者,臣愿大王图之。

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

现在君王舍弃了这些,而去套用边远地区的服装,背叛了圣贤们的教导,我希望大王要多多考虑啊。

“释”,舍弃;“袭”,照样做、套用;“畔”,同“叛”,背叛;“学者”,圣贤。

(2)隐忠不竭,奸之属也;以私诬国,贼之类也。

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

“属”,类、一类人;“以”,因为;

“奸之属也”“贼之类也”,判断句。

藏住忠心不说,属于奸邪一类的人;因为私心而误国,属于贼害一类的人。

赵武灵王于是改穿胡服。派王孙绁劝说公子成。公子成拜了两拜,说:“中原这个地方,是圣贤进行教化的地方,是仁义道德所施行的地方。现在君王舍弃了这些,而去套用边远地区的服装,背叛了圣贤们的教导,我希望大王要多多考虑啊。”王孙绁把公子成的话向赵武灵王报告。于是,赵武灵王就亲自到了公子成家里请教,公子成拜了两拜,于是赵武灵王就赐给他一套胡服。赵造规劝说:“藏住忠心不说,属于奸邪一类的人;因为私心而误国,属于贼害一类的人。我虽然愚钝,愿尽忠心,不敢逃避死罪。”

参考译文

赵武灵王说:“忠臣不避危险,明君不拒绝别人提意见,你就说吧!”赵造说:“圣人不交换百姓而进行教诲,聪明的人不改变习俗而行动,我希望大王好好考虑吧。”赵武灵王说:“圣人的兴起,不承袭前代而兴旺;夏、商的衰败,因不变更制度而灭亡,希望你不要再说反对胡服的话了。”

2.阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

襄王立,田单相之。过淄水,有老人涉淄而寒,出不能行,坐于沙中。田单见其寒,欲使后车分衣,无可以分者,单解裘而衣之。襄王恶之,曰:“田单之施,将欲以取我国乎?不早图,恐后之。”左右顾无人,岩下有贯珠者,襄王呼而问之曰:“女闻吾言乎?”对曰:“闻之。”王曰:“女以为何若?”对曰:“王不如因以为己善。王嘉单之善,善单之善,亦王之善已。”王曰:“善。”乃赐单牛酒,嘉其行。

后数日,贯珠者复见曰:“王至朝日,宜召田单而揖之于庭,口劳之。”乃布令求百姓之饥寒者,收谷之。乃使人听于闾里,闻丈夫之相与语,举曰:“田单之爱人,嗟,乃王之教泽也!”

(节选自《战国策·齐策六》)

(1)襄王恶之,曰:“田单之施,将欲以取我国乎?不早图,恐后之。”

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

襄王憎恶田单这种行为,说:“田单用小恩小惠收买人心,难道是想要图谋我的王权(国家)吗?如果不先发制人,恐怕将来就会很被动。”

“恶”,憎恶、讨厌;“施”,施恩;“图”,图谋、谋划;

“后”,晚、迟。

(2)乃布令求百姓之饥寒者,收谷之。

译文:_________________________________________________________

于是(襄王)发布命令,寻找(调查)饥寒的百姓,收容供养他们。

“布令”,发布命令;“百姓之饥寒者”,定语后置句,饥寒的百姓;“谷”,用食物供养。

(后来)襄王被立为国君,田单做了相国。(一次,)过淄水时,(田单)看到有一个老人渡水,禁不住寒冷,出水后不能行走,僵坐在岸边沙土上。田单看见老人身体寒冷,便想让后车的人(随从)分给他一些衣服,可大家分不出衣服来,田单就脱下自己的裘衣给他穿上。襄王憎恶田单这种行为,说:“田单用小恩小惠收买人心,难道是想要图谋我的王权(国家)吗?如果不先发制人,恐怕将来就会很被动。”他(猛然从自言自语中惊醒,警惕地)左右察看,没什么人,只见岩石下有个采珠人,襄王把他叫过来问道:“你听到我说什么了吗?”采珠人回答:“听到了。”

参考

译文

参考译文

襄王问道:“你认为我该怎么做?”那人回答说:“大王不如趁机把它变成自己的善行。您嘉奖田单的行为,赞扬田单的优点,也正是宣扬大王的圣德。”襄王叹道:“好主意!”于是以牛酒犒劳田单,表扬了他给贫民送衣的行为。

过了几天,采珠人又来拜见襄王说:“大王上朝时,应该召见田单,在大庭中以礼相待,亲口慰劳他。”于是(襄王)发布命令,寻找(调查)饥寒的百姓,收容供养他们。又派人到街头里巷(百姓)中去,听取老百姓的议论,他们都说:“田单爱护老百姓,这是大王教导的结果啊!”

3.阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

赵抃,衢州西安人。翰林学士曾公亮未之识,荐为殿中侍御史,弹劾不避权幸,声称凛然。京师目为“铁面御史”。知虔州。岭外仕者死,多无以为归,抃造舟百艘,移告诸郡曰:“仕宦之家,有不能归者,皆于我出。”于是至者相继,悉授以舟,并给其道里费。

(节选自《宋史·赵抃传》)

(1)翰林学士曾公亮未之识,荐为殿中侍御史,弹劾不避权幸,声称凛然。

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

翰林学士曾公亮并不认识他,推荐他任殿中侍御史,(赵抃)弹劾检举不避权贵幸臣,声名严正。

“未之识”,宾语前置,不认识他;“荐”,推荐;“声称”,古今异义,声名;“弹劾”前省略主语。

(2)抃造舟百艘,移告诸郡曰:“仕宦之家,有不能归者,皆于我出。”

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

赵抃打造了上百艘船,发公文告知各郡说:“做官的人家,有在任上去世不能归葬故乡的,都由我来帮助办理。”

“舟百艘”,定语后置,上百艘船;“移告”,发公文告知;

“归”,归葬;“于”,由。

赵抃,是衢州府西安县人。翰林学士曾公亮并不认识他,推荐他任殿中侍御史,(赵抃)弹劾检举不避权贵幸臣,声名严正。京师称他为“铁面御史”。赵抃担任虔州知州。岭南做官的人去世,大多没有办法归葬,赵抃打造了上百艘船,发公文告知各郡说:“做官的人家,有在任上去世不能归葬故乡的,都由我来帮助办理。”于是求助者络绎不绝,赵抃都给他们一艘船,并提供他们路费。

参考

译文

参考译文

4.阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

楚有士申鸣者,在家而养其父,孝闻于楚国。王欲授之相,申鸣辞不受。其父曰:“使有禄于国,有位于庭,汝乐吾无忧矣。吾欲汝之相也。”申鸣曰:“诺。”遂入朝,楚王因授之相。居三年,白公为乱,杀司马子期。遂辞而往,因以兵围之。石乞曰:“申鸣者,天下之孝子也,往劫其父以兵,申鸣闻之必来,因与之语。”白公曰:“善。”则往取其父,持之以兵,告申鸣曰:“子与吾,吾与子分楚国。子不与吾,子父则死矣。”申鸣流涕而应之曰:“始吾父之孝子也,今吾君之忠臣也。吾闻之也,食其食者死其事,受其禄者毕其能。今吾已不得为父之孝子矣,乃君之忠臣也,吾何得以全身?”援桴鼓之,遂杀白公,其父亦死。 (节选自《说苑》)

(1)使有禄于国,有位于庭,汝乐吾无忧矣。

译文:_________________________________________________________

如果在国家享有俸禄,在朝廷有地位,你快乐我也就没有担忧的了。

“使”,如果;“有禄于国”,状语后置,正常语序为“于国有禄”,在国家享有俸禄;“有位于庭”,状语后置,正常语序为“于庭有位”,在朝廷有地位。

(2)吾闻之也,食其食者死其事,受其禄者毕其能。

译文:_________________________________________________________

______________________________________________________________

我听说,吃国君的食物就要为国君的事而死,接受国君的俸禄就要为国君竭尽自己的才能。

“闻”,听说;第一个“食”,动词,吃;“毕”,竭尽。

楚国有个名叫申鸣的读书人,在家奉养他的父亲,孝行闻名于楚国。楚王想要授给他国相的职位,申鸣推辞不接受。他的父亲说:“如果在国家享有俸禄,在朝廷有地位,你快乐我也就没有担忧的了。我希望你能去做国相。”申鸣说:“好吧。”于是就入朝,楚王便授他国相的职位。过了三年,白公作乱,杀了司马子期。于是申鸣辞别父亲前往,进而率军围攻白公。石乞说:“申鸣这个人,是天下有名的孝子,领兵前去劫持他的父亲,申鸣听到此事必定前来,便可借此机会与他交涉。”

参考译文

白公说:“好。”就前往劫取申鸣的父亲,用兵器挟持他的父亲,告诉申鸣说:“你帮助我,我同你平分楚国。你不答应我,你的父亲就会被杀死。”申鸣流着眼泪回答他说:“当初我是父亲的孝子,今天我是国君的忠臣。我听说,吃国君的食物就要为国君的事而死,接受国君的俸禄就要为国君竭尽自己的才能。如今我已不能做父亲的孝子了,只能是国君的忠臣,我岂能保全自身!”于是拿起鼓槌击鼓进兵,终于杀死了白公,他的父亲也因此死去。

5.阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

贞观十四年,兵部尚书侯君集伐高昌,及师次柳谷,候骑言:“高昌王麴文泰死,克日将葬,国人咸集,以二千轻骑袭之,可尽得也。”副将薛万均、姜行本皆以为然。君集曰:“天子以高昌骄慢,使吾恭行天诛。乃于墟墓间以袭其葬,不足称武,此非问罪之师也。”遂按兵以待葬毕,然后进军,遂平其国。

贞观十九年,太宗将亲征高丽,尉迟敬德奏言:“车驾若自往辽左,皇太子又监国定州,东西二京,府库所在,虽有镇中,终是空虚,辽东路遇,恐有玄感之变。且边隅小国,不足亲劳万乘。若克胜,不足为武;倘不胜,翻为所笑。伏请委之良将,自可应时摧灭。”太宗虽不从其谏,而识者是之。(节选自《贞观政要·征伐》)

1

2

3

4

5

6

7

答案

(1)克日将葬,国人咸集,以二千轻骑袭之,可尽得也。

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

定下日期将被安葬,高昌的国民将全都聚集在一起,用两千骑兵去偷袭他们,能够全部擒获。

“克日”,定下日期;“咸”,全、都;“以”,用。

1

2

3

4

5

6

7

答案

(2)且边隅小国,不足亲劳万乘。若克胜,不足为武;倘不胜,翻为所笑。

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

况且高丽是边远小国,不值得劳烦陛下亲自征讨。如果能够取胜,不足以显示威武;倘若不能取胜,反而被人耻笑。

“万乘”,陛下、皇帝、皇上;“翻”,反而、却;“为所”,被。

贞观十四年,兵部尚书侯君集讨伐高昌,等到军队驻扎在柳谷,侦查骑兵说:“高昌王麴文泰死了,定下日期将被安葬,高昌的国民将全都聚集在一起,用两千骑兵去偷袭他们,能够全部擒获。”副将薛万均、姜行本都赞同他的计策。侯君集说:“皇上因为高昌骄傲轻慢,所以派我加以讨伐。竟然打算去墓地偷袭那些参加葬礼的人,不足以表现大唐的威武,这不能显示我们是讨伐罪人的正义之师。”于是按兵不动,等他们葬礼结束,然后出兵征讨,于是平定了高昌。

1

2

3

4

5

6

7

答案

参考

译文

贞观十九年,唐太宗将亲自征讨高丽,尉迟敬德上奏说:“陛下如果亲征辽东,皇太子又在定州监国,东西二京是国库所在地,虽然有人把守,但终归兵力空虚,辽东路途遥远,恐怕会出现像隋炀帝亲征高丽时杨玄感趁机起兵围攻东都一样的变故。况且高丽是边远小国,不值得劳烦陛下亲自征讨。如果能够取胜,不足以显示威武;倘若不能取胜,反而被人耻笑。我请求陛下委派良将去征讨,自然能够随时将他们灭掉。”虽然唐太宗没有采纳他的意见,但是有识之士认为他的建议是正确的。

1

2

3

4

5

6

7

答案

1

2

3

4

5

6

7

答案

6.阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

初,高昌既平,岁发兵千余人戍守其地,褚遂良上疏,以为:“圣王为治,先华夏而后夷狄。陛下兴兵取高昌,数郡萧然,累年不复;岁调千余人屯戍,远去乡里,破产办装。又谪徙罪人,皆无赖子弟,适足骚扰边鄙,岂能有益行阵!所遣多复逃亡,徒烦追捕。……且陛下得突厥、吐谷浑,皆不有其地,为之立君长以抚之,高昌独不得与为比乎!叛而执之,服而封之,刑莫威焉,德莫存焉。愿更择高昌子弟可立者,使君其国,子子孙孙,负荷大恩,永为唐室藩辅。内安外宁,不亦善乎!”上弗听。(节选自《资治通鉴·唐纪十二》)

1

2

3

4

5

6

7

答案

(1)又谪徙罪人,皆无赖子弟,适足骚扰边鄙,岂能有益行阵!

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

而且又将迁徙的犯人流放到此地,这些人都是些无赖之徒,正好骚扰边境,哪能有益于排兵布阵!

“谪徙”,迁徙流放;“边鄙”,边境;“行阵”,排兵布阵。

1

2

3

4

5

6

7

答案

(2)愿更择高昌子弟可立者,使君其国,子子孙孙,负荷大恩,永为唐室藩辅。

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

希望陛下另外选择可以立为可汗的高昌王子,让他成为高昌的一国之主,子子孙孙,感念陛下的大恩大德,永远做大唐帝国的藩王。

“高昌子弟可立者”,定语后置,应为“可立高昌子弟”;“君”,成为君王;“负荷”,承受,此处可译为“感念”。

起初,平定高昌以后,唐朝每年征发一千多名士卒驻守在当地,褚遂良上奏,认为:“自古圣王治理天下,都是先华夏而后四方边族。陛下派军队攻取了高昌,当地数郡一片萧条,多年恢复不了;又每年征调一千多人驻扎戍边,远离乡土,破产来置备行装。而且又将迁徙的犯人流放到此地,这些人都是些无赖之徒,正好骚扰边境,哪能有益于排兵布阵!这些人又多次逃亡,白白地增加追捕的烦恼。

1

2

3

4

5

6

7

答案

参考

译文

……而且陛下打败突厥、吐谷浑后,都没有占有他们的土地,而是为他们重立君长加以安抚,唯独高昌不能与他们相比吗?叛离者将其抓获,服顺者封授他们官职,刑罚没有比此更威严的,恩德没有比这更高厚的。希望陛下另外选择可以立为可汗的高昌王子,让他成为高昌的一国之主,子子孙孙,感念陛下的大恩大德,永远做大唐帝国的藩王。内部安定,外围宁静,这不是很好的事吗?”太宗没有听从他的意见。

1

2

3

4

5

6

7

答案

1

2

3

4

5

7.阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

自古于今,上以天子,下止庶人,靡有好利而不亡者,好义而不彰者也。昔周厉王好专利,芮良夫谏而不入,退赋《桑柔》之诗以讽。言是大风也,必将有遂;是贪民也,必将败其类。王又不悟,故遂流死于彘。昔曹羁有言:“守天之聚,必施其德义。德义弗施,聚必有阙。”今或遗赈贫穷,恤矜疾苦,则必可久居富矣。(节选自《潜夫论·遏利》)

6

7

答案

1

2

3

4

5

6

7

答案

(1)昔周厉王好专利,芮良夫谏而不入,退赋《桑柔》之诗以讽。

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

从前周厉王喜欢独霸财利,芮良夫进谏而意见不被采纳,回去后作了《桑柔》这首诗来委婉劝谏。

“专利”,独霸财利;“入”,采纳;“讽”,委婉劝谏。

1

2

3

4

5

6

7

答案

(2)今或遗赈贫穷,恤矜疾苦,则必可久居富矣。

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

如果有人赈济贫穷的人,怜悯困苦的人,那么一定可以长久地处于富裕的地位了。

“今”,如果;“遗赈”,赈济;“恤矜”,怜悯。

从古到今,上面从皇帝开始,下面到百姓为止,没有贪图财利而不灭亡、爱好道义而不显扬的。从前周厉王喜欢独霸财利,芮良夫进谏而意见不被采纳,回去后作了《桑柔》这首诗来委婉劝谏。说这种大风啊,必将有通道;这种贪婪的人啊,必将败坏他的宗族。厉王还是执迷不悟,所以最终流亡在外而死在彘。从前曹羁说过这种话:“要保住上天赐予的积蓄,必须施行那道德仁义。道德仁义不施行,那积蓄一定会有缺失。”如果有人赈济贫穷的人,怜悯困苦的人,那么一定可以长久地处于富裕的地位了。

1

2

3

4

5

6

7

答案

参考

译文

答案

1

2

3

4

5

6

7

(1)现在君王舍弃了这些,而去套用边远地区的服装,背叛了圣贤们的教导,我希望大王要多多考虑啊。

(2)藏住忠心不说,属于奸邪一类的人;因为私心而误国,属于贼害一类的人。

1.

(1)襄王憎恶田单这种行为,说:“田单用小恩小惠收买人心,难道是想要图谋我的王权(国家)吗?如果不先发制人,恐怕将来就会很被动。”

(2)于是(襄王)发布命令,寻找(调查)饥寒的百姓,收容供养他们。

2.

答案

1

2

3

4

5

6

7

(1)翰林学士曾公亮并不认识他,推荐他任殿中侍御史,(赵抃)弹劾检举不避权贵幸臣,声名严正。

(2)赵抃打造了上百艘船,发公文告知各郡说:“做官的人家,有在任上去世不能归葬故乡的,都由我来帮助办理。”

3.

答案

1

2

3

4

5

6

7

(1)如果在国家享有俸禄,在朝廷有地位,你快乐我也就没有担忧的了。

(2)我听说,吃国君的食物就要为国君的事而死,接受国君的俸禄就要为国君竭尽自己的才能。

4.

答案

1

2

3

4

5

6

7

(1)定下日期将被安葬,高昌的国民将全都聚集在一起,用两千骑兵去偷袭他们,能够全部擒获。

(2)况且高丽是边远小国,不值得劳烦陛下亲自征讨。如果能够取胜,不足以显示威武;倘若不能取胜,反而被人耻笑。

5.

答案

1

2

3

4

5

6

7

(1)而且又将迁徙的犯人流放到此地,这些人都是些无赖之徒,正好骚扰边境,哪能有益于排兵布阵!

(2)希望陛下另外选择可以立为可汗的高昌王子,让他成为高昌的一国之主,子子孙孙,感念陛下的大恩大德,永远做大唐帝国的藩王。

6.

答案

1

2

3

4

5

6

7

(1)从前周厉王喜欢独霸财利,芮良夫进谏而意见不被采纳,回去后作了《桑柔》这首诗来委婉劝谏。

(2)如果有人赈济贫穷的人,怜悯困苦的人,那么一定可以长久地处于富裕的地位了。

7.

答案

1

2

3

4

5

6

7

强化翻译,译准译全

2025年高考语文复习专题★★

活动一

译准关键实词

阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

1.太史公曰:然羽非有尺寸,乘势起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分裂天下而封王侯,政由羽出,号为“霸王”,位虽不终,近古以来,未尝有也。及羽背关怀楚,放逐义帝而自立,怨王侯叛己,难矣。自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年,卒亡其国,身死东城,尚不觉寤,而不自责,过矣。乃引“天亡我,非用兵之罪也”,岂不谬哉? (节选自《史记·项羽本纪》)

(1)然羽非有尺寸,乘势起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“尺寸”,一点封地;“陇亩”,民间;“将”,率领。

项羽虽然没有一点封地(作根基),却趁着当时的形势从民间起兵,三年的时间,就率领五国诸侯一举灭秦。

(2)自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“矜”,骄傲;“师”,效法;“经营”,谋夺、统治。

自以为有功劳而骄傲自大,强逞个人智慧,却不效法古人,认为自己干的是霸王的事业,想凭着武力征讨来谋夺、统治天下。

教考关联1

实词 课内句子 解释

乘 因利乘便,宰割天下(《过秦论》) 趁着

忽复乘舟梦日边(《行路难》) 乘坐

乘彼垝垣(《诗经·氓》) 登上

千乘之国,摄乎大国之间(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》) 读shènɡ,古时一车四马为一乘

教考关联1

实词 课内句子 解释

私 欲苟顺私情,则告诉不许(《陈情表》) 个人的,私人的,

与“公”相对

吾妻之美我者,私我也(《邹忌讽齐王纳谏》) 偏爱,偏私

项伯乃夜驰之沛公军,私见张良(《鸿门宴》) 私下

以权谋私(成语) 私事,私利

太史公说:项羽虽然没有一点封地(作根基),却趁着当时的形势从民间起兵,三年的时间,就率领五国诸侯一举灭秦,并且分割秦的天下,自行封赏王侯,政令都由项羽颁布,自号为“霸王”。虽然霸王之位并未维持到底,但近古以来未曾有过这样的人物。等到项羽放弃关中要塞而眷恋楚地,放逐义帝而自立为王,却怨恨王侯们叛离了他,这就说不过去了。自以为有功劳而骄傲自大,强逞个人智慧,却不效法古人,认为自己干的是霸王的事业,想凭着武力征讨来谋夺、统治天下,五年的时间便丢掉了国家政权,自身也死在东城,还不醒悟,又不自我责备,这就大错特错了。却说什么“上天要灭亡我,不是我用兵的过错”,这难道不荒谬吗?

参考译文

2. 初,安史之乱,数年间,天下户口十亡八九,州县多为藩镇所据,贡赋不入,朝廷府库耗竭,中国多故,戎狄每岁犯边,所在宿重兵,仰给县官,所费不赀,皆倚办于晏(刘晏)。

晏专用榷盐法充军国之用。晏以为官多则民扰,故但于出盐之乡置盐官,收盐户所煮之盐转鬻于商人,任其所之,自余州县不复置官。其江岭间去盐乡远者,转官盐于彼贮之。或商绝盐贵,则减鬻之,谓之常平盐,官获其利而民不乏盐。

(节选自《资治通鉴》)

(1)天下户口十亡八九,州县多为藩镇所据,贡赋不入,朝廷府库耗竭。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“亡”,死亡或逃亡;“为……所”,被动句;

“贡赋”,贡品和赋税;“耗竭”,耗尽。

天下各户人口,十分之八九死亡(或逃亡),州县大多被藩镇占据,贡品和赋税不上交朝廷,国家府库财物耗尽。

(2)故但于出盐之乡置盐官,收盐户所煮之盐转鬻于商人,任其所之。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“但”,只;“置”,设置;“鬻”,卖;

最后一个“之”,到。

所以只在产盐的地区中设置盐官,收购盐户所煮成的盐转售给盐商,随便他们卖到哪里。

教考关联2

实词 课内句子 解释

亡 从径道亡,归璧于赵(《廉颇蔺相如列传》) 逃亡,逃跑

诸侯之所亡 (《六国论》) 失去,丢失

然郑亡,子亦有不利焉 (《烛之武退秦师》) 死亡,灭亡

河曲智叟亡以应 (《愚公移山》) 同“无”,没有

起初,安史之乱,几年之内,天下各户人口,十分之八九死亡(或逃亡),州县大多被藩镇占据,贡品和赋税不上交朝廷,国家府库财物耗尽,中原灾乱不断,戎狄每年侵犯边境,边境所驻的军队,粮饷全仰赖朝廷,所花费的财物不可计量,都靠刘晏筹办。

刘晏采用食盐由政府专营的方法,充分供应军队官府的费用。刘晏认为官员越多,人民受到的烦扰就越多,所以只在产盐的地区中设置盐官,收购盐户所煮成的盐转售给盐商,随便他们卖到哪里,其他不产盐的州县中,就不再设盐官。江岭一带距产盐地区路程遥远的地方,便将官盐转运过去贮存起来。有时商贩垄断市场,抬高盐价,官盐就减价卖出,称常平盐,官府有利润而民间也不缺盐。

参考译文

3. 蔡泽见逐于赵,而入韩魏,遇夺釜鬲于涂,乃西入秦。将见昭王,使人宣言以感怒应侯。应侯闻之,使人召蔡泽。蔡泽入,则揖应侯,应侯固不快,及见之,又倨,因让之曰:“子常宣言代我相秦,岂有此乎?”对曰:“然。”应侯曰:“愿闻其说。”蔡泽曰:“若秦之商君,楚之吴起,越之大夫种,此三子者,成功而不去,祸至于此。此所谓信而不能诎,往而不能反者也。范蠡知之,超然避世,长为陶朱。今君相秦,坐制诸侯,利施三川,使天下皆畏秦。君之功极矣,如是不退,则商君、吴起、大夫种是也。君何不以此时归相印,进贤者授之,必长为应侯,世世称孤。孰与以祸终哉!”应侯曰:“善。”乃延入坐为上客。 (节选自《战国策·秦策三》)

(1)蔡泽见逐于赵,而入韩魏,遇夺釜鬲于涂,乃西入秦。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“见……于”,被动句;“涂”,同“途”,道路;

“遇夺釜鬲于涂”,介词结构后置句;

“西”,名词作状语,向西。

蔡泽被赵国驱逐,于是动身去韩国和魏国,在路上锅鼎等炊具被人抢了,于是向西进入秦国。

(2)君何不以此时归相印,进贤者授之,必长为应侯,世世称孤。

译文:____________________________________________________________________________________________________________

“以”,趁着、凭借;“进”,举荐、推荐;“必”,一定;“孤”,代指王侯。

您为什么不趁着这个时机归还相印,举荐贤能的人,把相印交给他,(这样)您一定会长久地做应侯,世世代代称王侯(享荣华富贵)。

教考关联3

实词 课内句子 解释

进 进尽忠言 (《出师表》) 奉献

以一头进 (《促织》) 进奉

进亦忧 (《岳阳楼记》) 任官,出仕

进贤任能 (成语) 推荐

授 授之书而习其句读者 (《师说》) 传授

议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官 (《答司马谏议书》) 交给

如今且说贾雨村授了应天府 (《红楼梦》) 任命

蔡泽被赵国驱逐,于是动身去韩国和魏国,在路上锅鼎等炊具被人抢了,于是向西进入秦国。他打算拜见秦昭王,先让人公开宣扬(一些话)来激怒应侯。应侯听说了,派人召来蔡泽。蔡泽到了应侯那里,只对应侯拱手作揖,应侯本来心情就不爽,这时看到蔡泽这样倨傲,于是责问蔡泽:“先生您常常扬言要取代我做秦国的相国,可有这样的事吗?”蔡泽回答说:“是这样的。”应侯说:“那么让我听听您的高见。”蔡泽说:“像秦国的商鞅,楚国的吴起,越国的大夫文种,这三个人都是成就了功业,而不放弃官位,以致招来杀身之祸。

参考译文

这就是所谓‘能伸不能屈,能进不能退’的人了。范蠡知道这个道理,以超然的态度功成身退,长久地做了(经商致富的)陶朱公。现在您做秦国的相国,坐在朝堂上操控诸侯,恩惠施及三川,使天下都惧怕秦国。您的功劳达到顶峰了,如果这样还不隐退,那么您就是商鞅、吴起、文种的下场了。您为什么不趁着这个时机归还相印,举荐贤能的人,把相印交给他,(这样)您一定会长久地做应侯,世世代代称王侯(享荣华富贵)。这与因灾祸而死比起来,哪个更好呢?”应侯说:“说得好。”于是请他就座,把他当作上等宾客(用对待上等宾客的礼节对待他)。

借题点拨

文言实词是翻译的关键,文言文中多是单音节实词,翻译的基本要求就是单音节词变双音节词,落实字字对译,注意一词多义、古今异义、词类活用、通假和偏义复词等现象。

1.分清是哪类实词,看需不需要翻译。

人名、地名、官职名、器物名、年号等不用翻译;古今异义词要结合语境准确写出其古义;一词多义要根据搭配情况选出合适的义项;词类活用词不仅要关注其意义还要关注其用法;通假字要确定同哪个字,含义是什么。如前面第2题第(1)句中的“户口”就是古今异义词,需要拆开翻译。

[示例] 宜乎百姓之谓我爱也。(《齐桓晋文之事》)“百姓”“我”不需要翻译;“爱”古今异义,需要翻译(爱,吝啬)

2.分析实词在句中的位置,看是否活用。

翻译词类活用词,一是要根据语法词性准确判断;二是要翻译到位,必须把它在语境中的词性连同词义译出来。

[示例] 项伯杀人,臣活之。(《鸿门宴》)“活”是不及物动词,不能带宾语,但后面跟了宾语“之”,是使动用法。

3.翻译中肯定会遇到疑难词,首先要坚持语境推断,要在上下文乃至全篇中搜寻可以关联、互解的信息;其次,综合利用对称、邻字、字形等推断方法,如前面第3题第(1)句中的“釜鬲”就可以利用成语“釜底抽薪”推断出“釜”义,再加上邻字推断,推出“鬲”义。

[示例] 故木受绳则直,金就砺则利。(《劝学》“木”、绳”、“直”“金”、“利”等词,都有不同的义项,需要选取能准确表达这句话意思的义项。

活动二

译准虚词和特殊句式

(一)阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

1.成祖永乐二十二年,上北征,崩于榆木川。皇太子[注]即皇帝位,大赦天下。上谓蹇义曰:“朕之心,苟可推以利民,虽府库之储不吝,况山泽之利哉!”命户部,被灾田土,分遣人驰谕各郡县,停免催征粮税。时有至自南京者,言徐、淮、山东民多乏食,而有司催科方急。上命杨士奇草诏蠲恤。士奇言:“不可不令户部、工部与闻。”上曰:“姑徐之,救民如拯溺,不可须臾缓。有司虑国用不足,必持不决。”因命中官给笔札,士奇就西角门草诏。上览毕,即遣使赍行,顾士奇曰:“卿今可语部臣,朕悉免之矣。”(节选自《明史纪事本末·仁宣致治》)

皇太子:明仁宗朱高炽。

注

(1)朕之心,苟可推以利民,虽府库之储不吝,况山泽之利哉!

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“推”,推知;“虽”,即使;“吝”,吝惜;

“利”,利益。

我的心,如果可以推知有利于民众,即使是仓库中储备的东西也不吝惜,何况山林河泽的利益呢!

(2)姑徐之,救民如拯溺,不可须臾缓。有司虑国用不足,必持不决。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“徐”,推迟;“溺”,落水的人;“用”,资财;

“决”,决断。

暂且推迟这件事,救百姓就好像救落水的人,不能片刻延缓。有关官员考虑国家的资财不足,一定放着不能决断。

教考关联4

虚词 课内句子 解释

之 郯子之徒,其贤不及孔子 (《师说》) 指示代词,

译为“这”“这些”

臣请入,与之同命(《鸿门宴》) 代词,作宾语,代人、物、事。代人时一般译为“他”或“她”,有时也译为“我”

古之圣人,其出人也远矣 (《师说》) 结构助词,用在定语和中心词之间,相当于现代汉语的助词“的”,有时可不译

句读之不知,惑之不解 (《师说》) 结构助词,

作宾语前置的标志

教考关联4

虚词 课内句子 解释

之 行李之往来,共其乏困 (《烛之武退秦师》) 结构助词,用在主语和谓语之间,取消句子的独立性

蚓无爪牙之利,筋骨之强 (《劝学》) 结构助词,作定语后置的标志

久之,目似瞑,意暇甚(《狼》) 音节助词,用以调整音节或表示提顿,没有实在意义

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣(《兰亭集序》) 动词,译为“求得”

明成祖永乐二十二年,皇帝率军北伐,在榆木川去世。皇太子继承皇帝位,大赦天下。皇帝对蹇义说:“我的心,如果可以推知有利于民众,即使是仓库中储备的东西也不吝惜,何况山林河泽的利益呢!”(于是)下令户部,遭受灾祸的田地,分别派遣人骑马告知各个郡县,停止催办粮税。当时有从南京来的人,说徐州、淮安、山东的百姓大多缺乏食物,而有关官员催收租税正急。皇帝命令杨士奇拟写诏书免除赋役,赈济饥贫。杨士奇说:“不可不让户部、工部知道。”皇帝说:“暂且推迟这件事,救百姓就好像救落水的人,不能片刻延缓。有关官员考虑国家的资财不足,一定放着不能决断。”于是命令中官给笔和纸,杨士奇就在西角门拟写诏书。皇帝看完,马上派使者带着钱财上路,回头对杨士奇说:“您现在可以告诉户部、工部的大臣,我全都免除了。”

参考译文

2. 古之善军者,以刑使人,以赏使人,以怒使人。兵或寡而易危,或众而易叛,莫难于用众,莫危于用寡。治众者法欲繁,繁则士难以动;治寡者法欲简,简则士易以察。

兵莫危于攻,莫难于守,客主之势然也。故地有二不可守:兵少不足以实城,城小不足以容兵。当敌之冲,人莫不守,我以疑兵,彼愕不进;虽告之曰此无人,彼不信也。度彼所袭,潜兵以备,彼不我测,谓我有余,夫何患兵少?偃旗仆鼓,寂若无气,严戢兵士,敢哗者斩,时令老弱登埤示怯,乘懈突击,其众可走矣,何患城小? (节选自苏洵《权书》)

(1)兵或寡而易危,或众而易叛,莫难于用众,莫危于用寡。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________

(1)兵或寡而易危,或众而易叛,莫难于用众,莫危于用寡。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________

“或”,如果;“叛”,发生叛乱;

“莫难于用众,莫危于用寡”,状语后置句。

军队如果人数太少就容易遇到危险,如果人数太多就容易发生叛乱;没有什么比指挥人数多的军队更困难,没有什么比指挥人数少的军队更危险。

(2)度彼所袭,潜兵以备,彼不我测,谓我有余,夫何患兵少?

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

“度”,推测;“潜”,暗中;“彼不我测”,宾语前置句;

“谓”,以为;“患”,担心。

推测敌人袭击我军的地点,暗中部署兵力进行防备,敌人想不到我们的部署,就会以为我们还有富余的兵力,那为什么还要担心军队人数少呢?

教考关联5

虚词 课内句子 解释

而 某所,而母立于兹(《项脊轩志》) 代词,你的

籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》) 连词,表目的关系,来

劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说(《鸿门宴》) 连词,表并列关系,并且,又

亚父受玉斗,置之地,拔剑撞而破之 (《鸿门宴》) 连词,表承接关系,就,接着,或不译。

教考关联5

虚词 课内句子 解释

而 君子博学而日参省乎己 (《劝学》) 连词,表递进关系,并且

吾尝跂而望矣,不如登高之博见也 (《劝学》) 连词,表修饰关系,连接状语和动词,不译

登高而招,臂非加长也,而见者远 (《劝学》) 连词,表转折关系,

但是,却

人而不仁,如礼何 (《〈论语〉十二章》) 连词,表假设关系,

如果,假如

教考关联5

虚词 课内句子 解释

而 楚怀王贪而信张仪,遂绝齐 (《屈原列传》) 连词,表因果关系,

因而,所以

闻道有先后,术业有专攻,如是而已 (《师说》) “而已”置于句末,相当于语气助词“罢了”

臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎 (《谏太宗十思疏》) “而况”译为“何况”,表反问,有更进一层之意

古时善于治军的人,用处罚的方法使士兵效命,用赏赐的方法使士兵效命,用激发愤怒的方法使士兵效命。军队如果人数太少就容易遇到危险,如果人数太多就容易发生叛乱;没有什么比指挥人数多的军队更困难,没有什么比指挥人数少的军队更危险。所以治理人数多的军队,军法要详细,军法详细,士兵就难以随便行动;治理人数少的军队,军法要简明,军法简明,士兵就容易明了。

参考译文

用兵没有比进攻更危险的,没有比防守更困难的,进攻与防守的态势本来就是这样。因此,城池有两种情况是不便防守的:一种是士兵太少,满足不了守城的需要;一种是城池太小,不能够隐蔽防守的士兵。面对着敌人的进攻,没有人会不知道固守的,但我们若运用疑兵,敌人就会惊愕不敢前进;即使告诉他们说这里没有人,他们也不会相信。推测敌人袭击我军的地点,暗中部署兵力进行防备,敌人想不到我们的部署,就会以为我们还有富余的兵力,那为什么还要担心军队人数少呢?收卷军旗,停止击鼓,军队没有一点声音,严令约束士兵,敢大声说话的斩首,不时让老人和儿童登上城墙表示胆怯,然后乘敌人松懈突然攻击,敌人就会被打得逃散,又为什么忧虑城小呢?

借题点拨

虚词虽不像实词那样重要,但在翻译方面起着连接语意、保证语气通畅的作用,所以,一些虚词也常常被定为得分点。那么,如何落实对这些关键虚词的翻译呢?

首先,要分清译与不译:

①可不译的虚词:句式标志词,如“之”“也”“者”“是”等;发语词,如“夫”“盖”“且夫”等;句末助词,如“也”“焉”等。

②必须译出的虚词:

表范围的词,如“悉”“皆”“咸”“具”等;

表程度的词,如“稍”“略”“愈”“益”等;

表时间的词,如“既”“寻”“旋”“卒”等;

表频率的词,如“数”“辄”“每”“亟”等;

表语气的词,如“信”“固”“诚”“必”等。

借题点拨

其次,要译准高频虚词,如“以”“因”“乃”“其”“之”等,尤其是“以”字。

再次,要在语境中准确分清易混用法。有些虚词义项,用法很复杂,易于在翻译中搞混,如“乃”的“才”“于是”的义项,“因”的“通过”“趁机”的义项等,可以用代入法区分,即把两个义项分别代入句中,揣摩哪一个更准确。如前面第2题第(1)句中的“或”与“莫”二字。考试时,不少考生把“或”译为“有的”“或许”两个常见义项,将其代入句中并不合适,可以根据文气推断此处应译为“如果”;“莫”字译为“不要”,也不通顺,此时,如果考生注意到后面的“于”字,可能就会知道此处应译为不定代词“没有什么”。

总之,关键虚词的翻译还是要靠平时多诵读,得文气,强语感。

(二)阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

3.魏公叔痤为魏将,而与韩、赵战浍北,禽乐祚。魏王说,迎郊,以赏田百万禄之。公叔痤反走,再拜辞曰:“夫使士卒不崩,直而不倚,挠拣而不辟者,此吴起余教也,臣不能为也。前脉形地之险阻,决利害之备,使三军之士不迷惑者,巴宁、爨襄之力也。悬赏罚于前,使民昭然信之于后者,王之明法也。见敌之可也鼓之,不敢怠倦者,臣也。王特为臣之右手不倦赏臣,何也?若以臣之有功,臣何力之有乎?”王曰:“善。”

(节选自《战国策·魏策》)

(1)魏王说,迎郊,以赏田百万禄之。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“说”,同“悦”,高兴;“迎郊”,省略句,“迎(于)郊”;“禄”,把……作为俸禄。

魏王十分高兴,到城郊迎接公叔痤,并把百万亩田地赏赐给他作为他的食禄。

(2)悬赏罚于前,使民昭然信之于后者,王之明法也。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“悬赏罚”,制定赏罚制度;“昭然”,明显的样子;

“王之明法也”,判断句。

在战前制定赏罚制度,战后使百姓明白无疑而信任的,是大王圣明的法度。

教考关联 6

特殊句式类型 课内句子

省略句 今其智乃反不能及(之)(省略宾语)(《师说》)

子孙视之不甚惜,举(之)以予人(省略宾语)(《六国论》)

与知府朱孝纯子颍由南麓登/与子颍坐日观亭,待日出/是日观道中石刻/皆不及往(以上四句均省略主语代词“余”)

(《登泰山记》)

(诸侯)奉之弥繁,(秦国)侵之愈急(省略主语)(《六国论》)

(师)位卑(者)则足羞,(师)官盛(者)则近谀

(省略谓语动词)(《师说》)

思厥先祖父,暴(于)霜露,斩荆棘(省略介词)(《六国论》)

教考关联 6

特殊句式 类型 课内句子

判断句 汉天子我丈人行也(《苏武传》)

缑王者,昆邪王姊子也(《苏武传》)

当立者乃公子扶苏(《陈涉世家》)

如今人方为刀俎,我为鱼肉(《鸿门宴》)

公叔痤做魏国的将领,同韩国、赵国在浍水北岸交战,擒获了赵将乐祚。魏王十分高兴,到城郊迎接公叔痤,并把百万亩田地赏赐给他作为他的食禄。公叔痤反身退走,然后拜了两拜辞谢说:“能使士兵不溃散,勇往直前不躲避,强敌压己而不退却的,这些方法是吴起留下的教导,臣下做不到。在军队前探察地形的险阻艰难,判断有利有害加以防备,使三军士卒不迷惑的,是巴宁、爨襄的功劳。在战前制定赏罚制度,战后使百姓明白无疑而信任的,是大王圣明的法度。看见可以进攻敌人了,击鼓进军不敢懈怠的,那才是臣下。大王只是因为臣下的右手击鼓不懈怠而赏赐臣下,为什么呢?假如大王认为臣下有功,臣下何功之有呢?”魏王说:“好。”

参考译文

4. 桓公自莒反于齐,使鲍叔为宰,辞曰:“臣,君之庸臣也。若必治国家者,则其管夷吾乎。”使请诸鲁,比管仲至,桓公亲逆之于郊,与之坐而问政:“为之若何?”管子对曰:“……作内政而寄军令焉。”桓公曰:“善。”

管子于是制国:“卒伍整于里,军旅整于郊。……居同乐,行同和,死同哀,是故守则同固,战则同强。君有此士三万,以诛无道,天下大国之君莫之能御。”

(节选自《国语·齐语》)

(1)臣,君之庸臣也。若必治国家者,则其管夷吾乎。

译文:_________________________________________________________

“臣,君之庸臣也”,判断句,“也”表判断;

“若”,如果;

“其……乎”,表推测语气,译为“大概……”。

我是您的庸臣。如果一定要治理国家的话,那么大概只有管仲了。

(2)君有此士三万,以诛无道,天下大国之君莫之能御。

译文:______________________________________________________

______________________________________________________

“君有此士三万”,定语后置句,正常语序为“君有三万此士”;“诛”,诛杀、讨伐;“莫之能御”,宾语前置句,正常语序为“莫能御之”。

您拥有三万名这样的兵士,来讨伐无道的人,天下大国的君主没有能抵御您的。

齐桓公从莒国返回齐国,任命鲍叔为国相,鲍叔推辞说:“我是您的庸臣。如果一定要治理国家的话,那么大概只有管仲了。”齐桓公派人到鲁国请管仲,等到管仲到达齐国时,齐桓公亲自到郊外迎接,然后请他坐下并问政说:“那怎样去做呢?”管仲回答说:“……在整顿内政中寄寓军令。”齐桓公说:“好。”

于是管仲就制定国家的政令:“卒、伍一级的小队伍在里中就已经编就,军、旅一级的大兵团在郊野中得以组成。……在家时共同欢乐,行军时融洽无间,战死时一起哀伤。所以,防守就坚固不移,作战就英勇顽强。您拥有三万名这样的兵士,来讨伐无道的人,天下大国的君主没有能抵御您的。”

参考译文

教考关联 7

特殊句式类型 课内句子

宾语前置句 沛公安在(《鸿门宴》)

微斯人,吾谁与归(《岳阳楼记》)

夫晋,何厌之有(《烛之武退秦师》)

句读之不知,惑之不解(《师说》)

借题点拨

文言文中的特殊句式种类很少,标志性强,只要稍加关注与训练,就可得分。考生一定不要忽视这个得分增长点。

辨识特殊句式的方法有:

(1)抓标志

如判断句,标志有“……者,……也”“乃”“皆”“非”等;被动句,标志有“为……所”“见”“于”等;倒装句,标志有介词结构、否定副词、“之”“是”等。

(2)析结构

有时,对句子进行语法结构分析也是必要的。省略句尤其要重视此法。如缺少主语、缺少宾语甚至缺少谓语的语句是常见的,翻译时就要补出省略的部分。如“以”作介词时,在不少情况下省略“之”,地名前往往省略“于”等,通过结构分析可以发现。

(3)一词诀

判断特殊句式,只需要找到一个词——谓语动词。因为谓语动词是明确句子成分的突破口,只有找到谓语才能找到主语和宾语,进而找到定状补这些修饰成分。

判断句,就是谓语为“是”的句子。

被动句,动作的发出者和承受者位置互换,找不到谓语动词,怎么判断哪个是发出者,哪个是承受者?

省略句,更是要先明确句子的主干成分,才能看出少了哪一种。

倒装句,宾语前置和状语后置都跟谓语有直接关系。定语后置跟宾语有关系,但是宾语要怎么判定?还是要找谓语。

这便是特殊句式判断的“一词诀”。

(4)重语感

有些没有标志的特殊句式,我们可以边读原文边试着翻译一遍,如果感觉语意不顺,或者不合情理,就要特别留意。如果感觉主语不是施事者,就要考虑是不是被动句了。

教考关联 8

特殊句式 类型 课内句子

被动句 见犯乃死,重负国 (《苏武传》)

而身死国灭,为天下笑 (《五代史伶官传序》)

若属皆且为所虏 (《鸿门宴》)

而智勇多困于所溺 (《五代史伶官传序》)

定语后置句 石之铿然有声者 (《石钟山记》)

蚓无爪牙之利,筋骨之强 (《劝学》)

仰观宇宙之大,俯察品类之盛 (《兰亭集序》)

乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者

(《苏武传》)

等到被 ( 匈奴 ) 侮辱以后才死,更加对不起国家。

教考关联 8

特殊句式 类型 课内句子

被动句 见犯乃死,重负国 (《苏武传》)

而身死国灭,为天下笑 (《五代史伶官传序》)

若属皆且为所虏 (《鸿门宴》)

而智勇多困于所溺 (《五代史伶官传序》)

定语后置句 石之铿然有声者 (《石钟山记》)

蚓无爪牙之利,筋骨之强 (《劝学》)

仰观宇宙之大,俯察品类之盛 (《兰亭集序》)

乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者

(《苏武传》)

教考关联 8

特殊句式 类型 课内句子

状语后置句 被发行吟泽畔 (《屈原列传》)

盛以锦囊 (《五代史伶官传序》)

生乎吾后,其闻道也亦先乎吾 (《师说》)

送客湓浦口 (《琵琶行并序》)

1.阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

王(指赵武灵王)遂胡服。使王孙绁告公子成。公子成再拜曰:“中国者,贤圣之所教也,仁义之所施也。今王释此而袭远方之服,畔学者,臣愿大王图之。”使者报王。即之公叔成家自请之,公子成再拜,乃赐胡服。赵造谏曰:“隐忠不竭,奸之属也;以私诬国,贼之类也。臣虽愚,愿尽其忠,无遁其死。”王曰:“忠不辟危,明不距人,子其言乎!”赵造曰:“圣人不易民而教,知者不变俗而动,臣愿王之图之。”王曰:“圣人之兴也,不相袭而王;夏、殷之衰也,不易礼而灭,子其勿反也。”(节选自《战国策·赵策二》)

对点练案

(1)今王释此而袭远方之服,畔学者,臣愿大王图之。

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

现在君王舍弃了这些,而去套用边远地区的服装,背叛了圣贤们的教导,我希望大王要多多考虑啊。

“释”,舍弃;“袭”,照样做、套用;“畔”,同“叛”,背叛;“学者”,圣贤。

(2)隐忠不竭,奸之属也;以私诬国,贼之类也。

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

“属”,类、一类人;“以”,因为;

“奸之属也”“贼之类也”,判断句。

藏住忠心不说,属于奸邪一类的人;因为私心而误国,属于贼害一类的人。

赵武灵王于是改穿胡服。派王孙绁劝说公子成。公子成拜了两拜,说:“中原这个地方,是圣贤进行教化的地方,是仁义道德所施行的地方。现在君王舍弃了这些,而去套用边远地区的服装,背叛了圣贤们的教导,我希望大王要多多考虑啊。”王孙绁把公子成的话向赵武灵王报告。于是,赵武灵王就亲自到了公子成家里请教,公子成拜了两拜,于是赵武灵王就赐给他一套胡服。赵造规劝说:“藏住忠心不说,属于奸邪一类的人;因为私心而误国,属于贼害一类的人。我虽然愚钝,愿尽忠心,不敢逃避死罪。”

参考译文

赵武灵王说:“忠臣不避危险,明君不拒绝别人提意见,你就说吧!”赵造说:“圣人不交换百姓而进行教诲,聪明的人不改变习俗而行动,我希望大王好好考虑吧。”赵武灵王说:“圣人的兴起,不承袭前代而兴旺;夏、商的衰败,因不变更制度而灭亡,希望你不要再说反对胡服的话了。”

2.阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

襄王立,田单相之。过淄水,有老人涉淄而寒,出不能行,坐于沙中。田单见其寒,欲使后车分衣,无可以分者,单解裘而衣之。襄王恶之,曰:“田单之施,将欲以取我国乎?不早图,恐后之。”左右顾无人,岩下有贯珠者,襄王呼而问之曰:“女闻吾言乎?”对曰:“闻之。”王曰:“女以为何若?”对曰:“王不如因以为己善。王嘉单之善,善单之善,亦王之善已。”王曰:“善。”乃赐单牛酒,嘉其行。

后数日,贯珠者复见曰:“王至朝日,宜召田单而揖之于庭,口劳之。”乃布令求百姓之饥寒者,收谷之。乃使人听于闾里,闻丈夫之相与语,举曰:“田单之爱人,嗟,乃王之教泽也!”

(节选自《战国策·齐策六》)

(1)襄王恶之,曰:“田单之施,将欲以取我国乎?不早图,恐后之。”

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

襄王憎恶田单这种行为,说:“田单用小恩小惠收买人心,难道是想要图谋我的王权(国家)吗?如果不先发制人,恐怕将来就会很被动。”

“恶”,憎恶、讨厌;“施”,施恩;“图”,图谋、谋划;

“后”,晚、迟。

(2)乃布令求百姓之饥寒者,收谷之。

译文:_________________________________________________________

于是(襄王)发布命令,寻找(调查)饥寒的百姓,收容供养他们。

“布令”,发布命令;“百姓之饥寒者”,定语后置句,饥寒的百姓;“谷”,用食物供养。

(后来)襄王被立为国君,田单做了相国。(一次,)过淄水时,(田单)看到有一个老人渡水,禁不住寒冷,出水后不能行走,僵坐在岸边沙土上。田单看见老人身体寒冷,便想让后车的人(随从)分给他一些衣服,可大家分不出衣服来,田单就脱下自己的裘衣给他穿上。襄王憎恶田单这种行为,说:“田单用小恩小惠收买人心,难道是想要图谋我的王权(国家)吗?如果不先发制人,恐怕将来就会很被动。”他(猛然从自言自语中惊醒,警惕地)左右察看,没什么人,只见岩石下有个采珠人,襄王把他叫过来问道:“你听到我说什么了吗?”采珠人回答:“听到了。”

参考

译文

参考译文

襄王问道:“你认为我该怎么做?”那人回答说:“大王不如趁机把它变成自己的善行。您嘉奖田单的行为,赞扬田单的优点,也正是宣扬大王的圣德。”襄王叹道:“好主意!”于是以牛酒犒劳田单,表扬了他给贫民送衣的行为。

过了几天,采珠人又来拜见襄王说:“大王上朝时,应该召见田单,在大庭中以礼相待,亲口慰劳他。”于是(襄王)发布命令,寻找(调查)饥寒的百姓,收容供养他们。又派人到街头里巷(百姓)中去,听取老百姓的议论,他们都说:“田单爱护老百姓,这是大王教导的结果啊!”

3.阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

赵抃,衢州西安人。翰林学士曾公亮未之识,荐为殿中侍御史,弹劾不避权幸,声称凛然。京师目为“铁面御史”。知虔州。岭外仕者死,多无以为归,抃造舟百艘,移告诸郡曰:“仕宦之家,有不能归者,皆于我出。”于是至者相继,悉授以舟,并给其道里费。

(节选自《宋史·赵抃传》)

(1)翰林学士曾公亮未之识,荐为殿中侍御史,弹劾不避权幸,声称凛然。

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

翰林学士曾公亮并不认识他,推荐他任殿中侍御史,(赵抃)弹劾检举不避权贵幸臣,声名严正。

“未之识”,宾语前置,不认识他;“荐”,推荐;“声称”,古今异义,声名;“弹劾”前省略主语。

(2)抃造舟百艘,移告诸郡曰:“仕宦之家,有不能归者,皆于我出。”

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

赵抃打造了上百艘船,发公文告知各郡说:“做官的人家,有在任上去世不能归葬故乡的,都由我来帮助办理。”

“舟百艘”,定语后置,上百艘船;“移告”,发公文告知;

“归”,归葬;“于”,由。

赵抃,是衢州府西安县人。翰林学士曾公亮并不认识他,推荐他任殿中侍御史,(赵抃)弹劾检举不避权贵幸臣,声名严正。京师称他为“铁面御史”。赵抃担任虔州知州。岭南做官的人去世,大多没有办法归葬,赵抃打造了上百艘船,发公文告知各郡说:“做官的人家,有在任上去世不能归葬故乡的,都由我来帮助办理。”于是求助者络绎不绝,赵抃都给他们一艘船,并提供他们路费。

参考

译文

参考译文

4.阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

楚有士申鸣者,在家而养其父,孝闻于楚国。王欲授之相,申鸣辞不受。其父曰:“使有禄于国,有位于庭,汝乐吾无忧矣。吾欲汝之相也。”申鸣曰:“诺。”遂入朝,楚王因授之相。居三年,白公为乱,杀司马子期。遂辞而往,因以兵围之。石乞曰:“申鸣者,天下之孝子也,往劫其父以兵,申鸣闻之必来,因与之语。”白公曰:“善。”则往取其父,持之以兵,告申鸣曰:“子与吾,吾与子分楚国。子不与吾,子父则死矣。”申鸣流涕而应之曰:“始吾父之孝子也,今吾君之忠臣也。吾闻之也,食其食者死其事,受其禄者毕其能。今吾已不得为父之孝子矣,乃君之忠臣也,吾何得以全身?”援桴鼓之,遂杀白公,其父亦死。 (节选自《说苑》)

(1)使有禄于国,有位于庭,汝乐吾无忧矣。

译文:_________________________________________________________

如果在国家享有俸禄,在朝廷有地位,你快乐我也就没有担忧的了。

“使”,如果;“有禄于国”,状语后置,正常语序为“于国有禄”,在国家享有俸禄;“有位于庭”,状语后置,正常语序为“于庭有位”,在朝廷有地位。

(2)吾闻之也,食其食者死其事,受其禄者毕其能。

译文:_________________________________________________________

______________________________________________________________

我听说,吃国君的食物就要为国君的事而死,接受国君的俸禄就要为国君竭尽自己的才能。

“闻”,听说;第一个“食”,动词,吃;“毕”,竭尽。

楚国有个名叫申鸣的读书人,在家奉养他的父亲,孝行闻名于楚国。楚王想要授给他国相的职位,申鸣推辞不接受。他的父亲说:“如果在国家享有俸禄,在朝廷有地位,你快乐我也就没有担忧的了。我希望你能去做国相。”申鸣说:“好吧。”于是就入朝,楚王便授他国相的职位。过了三年,白公作乱,杀了司马子期。于是申鸣辞别父亲前往,进而率军围攻白公。石乞说:“申鸣这个人,是天下有名的孝子,领兵前去劫持他的父亲,申鸣听到此事必定前来,便可借此机会与他交涉。”

参考译文

白公说:“好。”就前往劫取申鸣的父亲,用兵器挟持他的父亲,告诉申鸣说:“你帮助我,我同你平分楚国。你不答应我,你的父亲就会被杀死。”申鸣流着眼泪回答他说:“当初我是父亲的孝子,今天我是国君的忠臣。我听说,吃国君的食物就要为国君的事而死,接受国君的俸禄就要为国君竭尽自己的才能。如今我已不能做父亲的孝子了,只能是国君的忠臣,我岂能保全自身!”于是拿起鼓槌击鼓进兵,终于杀死了白公,他的父亲也因此死去。

5.阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

贞观十四年,兵部尚书侯君集伐高昌,及师次柳谷,候骑言:“高昌王麴文泰死,克日将葬,国人咸集,以二千轻骑袭之,可尽得也。”副将薛万均、姜行本皆以为然。君集曰:“天子以高昌骄慢,使吾恭行天诛。乃于墟墓间以袭其葬,不足称武,此非问罪之师也。”遂按兵以待葬毕,然后进军,遂平其国。

贞观十九年,太宗将亲征高丽,尉迟敬德奏言:“车驾若自往辽左,皇太子又监国定州,东西二京,府库所在,虽有镇中,终是空虚,辽东路遇,恐有玄感之变。且边隅小国,不足亲劳万乘。若克胜,不足为武;倘不胜,翻为所笑。伏请委之良将,自可应时摧灭。”太宗虽不从其谏,而识者是之。(节选自《贞观政要·征伐》)

1

2

3

4

5

6

7

答案

(1)克日将葬,国人咸集,以二千轻骑袭之,可尽得也。

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

定下日期将被安葬,高昌的国民将全都聚集在一起,用两千骑兵去偷袭他们,能够全部擒获。

“克日”,定下日期;“咸”,全、都;“以”,用。

1

2

3

4

5

6

7

答案

(2)且边隅小国,不足亲劳万乘。若克胜,不足为武;倘不胜,翻为所笑。

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

况且高丽是边远小国,不值得劳烦陛下亲自征讨。如果能够取胜,不足以显示威武;倘若不能取胜,反而被人耻笑。

“万乘”,陛下、皇帝、皇上;“翻”,反而、却;“为所”,被。

贞观十四年,兵部尚书侯君集讨伐高昌,等到军队驻扎在柳谷,侦查骑兵说:“高昌王麴文泰死了,定下日期将被安葬,高昌的国民将全都聚集在一起,用两千骑兵去偷袭他们,能够全部擒获。”副将薛万均、姜行本都赞同他的计策。侯君集说:“皇上因为高昌骄傲轻慢,所以派我加以讨伐。竟然打算去墓地偷袭那些参加葬礼的人,不足以表现大唐的威武,这不能显示我们是讨伐罪人的正义之师。”于是按兵不动,等他们葬礼结束,然后出兵征讨,于是平定了高昌。

1

2

3

4

5

6

7

答案

参考

译文

贞观十九年,唐太宗将亲自征讨高丽,尉迟敬德上奏说:“陛下如果亲征辽东,皇太子又在定州监国,东西二京是国库所在地,虽然有人把守,但终归兵力空虚,辽东路途遥远,恐怕会出现像隋炀帝亲征高丽时杨玄感趁机起兵围攻东都一样的变故。况且高丽是边远小国,不值得劳烦陛下亲自征讨。如果能够取胜,不足以显示威武;倘若不能取胜,反而被人耻笑。我请求陛下委派良将去征讨,自然能够随时将他们灭掉。”虽然唐太宗没有采纳他的意见,但是有识之士认为他的建议是正确的。

1

2

3

4

5

6

7

答案

1

2

3

4

5

6

7

答案

6.阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

初,高昌既平,岁发兵千余人戍守其地,褚遂良上疏,以为:“圣王为治,先华夏而后夷狄。陛下兴兵取高昌,数郡萧然,累年不复;岁调千余人屯戍,远去乡里,破产办装。又谪徙罪人,皆无赖子弟,适足骚扰边鄙,岂能有益行阵!所遣多复逃亡,徒烦追捕。……且陛下得突厥、吐谷浑,皆不有其地,为之立君长以抚之,高昌独不得与为比乎!叛而执之,服而封之,刑莫威焉,德莫存焉。愿更择高昌子弟可立者,使君其国,子子孙孙,负荷大恩,永为唐室藩辅。内安外宁,不亦善乎!”上弗听。(节选自《资治通鉴·唐纪十二》)

1

2

3

4

5

6

7

答案

(1)又谪徙罪人,皆无赖子弟,适足骚扰边鄙,岂能有益行阵!

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

而且又将迁徙的犯人流放到此地,这些人都是些无赖之徒,正好骚扰边境,哪能有益于排兵布阵!

“谪徙”,迁徙流放;“边鄙”,边境;“行阵”,排兵布阵。

1

2

3

4

5

6

7

答案

(2)愿更择高昌子弟可立者,使君其国,子子孙孙,负荷大恩,永为唐室藩辅。

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

希望陛下另外选择可以立为可汗的高昌王子,让他成为高昌的一国之主,子子孙孙,感念陛下的大恩大德,永远做大唐帝国的藩王。

“高昌子弟可立者”,定语后置,应为“可立高昌子弟”;“君”,成为君王;“负荷”,承受,此处可译为“感念”。

起初,平定高昌以后,唐朝每年征发一千多名士卒驻守在当地,褚遂良上奏,认为:“自古圣王治理天下,都是先华夏而后四方边族。陛下派军队攻取了高昌,当地数郡一片萧条,多年恢复不了;又每年征调一千多人驻扎戍边,远离乡土,破产来置备行装。而且又将迁徙的犯人流放到此地,这些人都是些无赖之徒,正好骚扰边境,哪能有益于排兵布阵!这些人又多次逃亡,白白地增加追捕的烦恼。

1

2

3

4

5

6

7

答案

参考

译文

……而且陛下打败突厥、吐谷浑后,都没有占有他们的土地,而是为他们重立君长加以安抚,唯独高昌不能与他们相比吗?叛离者将其抓获,服顺者封授他们官职,刑罚没有比此更威严的,恩德没有比这更高厚的。希望陛下另外选择可以立为可汗的高昌王子,让他成为高昌的一国之主,子子孙孙,感念陛下的大恩大德,永远做大唐帝国的藩王。内部安定,外围宁静,这不是很好的事吗?”太宗没有听从他的意见。

1

2

3

4

5

6

7

答案

1

2

3

4

5

7.阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

自古于今,上以天子,下止庶人,靡有好利而不亡者,好义而不彰者也。昔周厉王好专利,芮良夫谏而不入,退赋《桑柔》之诗以讽。言是大风也,必将有遂;是贪民也,必将败其类。王又不悟,故遂流死于彘。昔曹羁有言:“守天之聚,必施其德义。德义弗施,聚必有阙。”今或遗赈贫穷,恤矜疾苦,则必可久居富矣。(节选自《潜夫论·遏利》)

6

7

答案

1

2

3

4

5

6

7

答案

(1)昔周厉王好专利,芮良夫谏而不入,退赋《桑柔》之诗以讽。

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

从前周厉王喜欢独霸财利,芮良夫进谏而意见不被采纳,回去后作了《桑柔》这首诗来委婉劝谏。

“专利”,独霸财利;“入”,采纳;“讽”,委婉劝谏。

1

2

3

4

5

6

7

答案

(2)今或遗赈贫穷,恤矜疾苦,则必可久居富矣。

译文:_________________________________________________________

_______________________________________________________________

如果有人赈济贫穷的人,怜悯困苦的人,那么一定可以长久地处于富裕的地位了。

“今”,如果;“遗赈”,赈济;“恤矜”,怜悯。

从古到今,上面从皇帝开始,下面到百姓为止,没有贪图财利而不灭亡、爱好道义而不显扬的。从前周厉王喜欢独霸财利,芮良夫进谏而意见不被采纳,回去后作了《桑柔》这首诗来委婉劝谏。说这种大风啊,必将有通道;这种贪婪的人啊,必将败坏他的宗族。厉王还是执迷不悟,所以最终流亡在外而死在彘。从前曹羁说过这种话:“要保住上天赐予的积蓄,必须施行那道德仁义。道德仁义不施行,那积蓄一定会有缺失。”如果有人赈济贫穷的人,怜悯困苦的人,那么一定可以长久地处于富裕的地位了。

1

2

3

4

5

6

7

答案

参考

译文

答案

1

2

3

4

5

6

7

(1)现在君王舍弃了这些,而去套用边远地区的服装,背叛了圣贤们的教导,我希望大王要多多考虑啊。

(2)藏住忠心不说,属于奸邪一类的人;因为私心而误国,属于贼害一类的人。

1.

(1)襄王憎恶田单这种行为,说:“田单用小恩小惠收买人心,难道是想要图谋我的王权(国家)吗?如果不先发制人,恐怕将来就会很被动。”

(2)于是(襄王)发布命令,寻找(调查)饥寒的百姓,收容供养他们。

2.

答案

1

2

3

4

5

6

7

(1)翰林学士曾公亮并不认识他,推荐他任殿中侍御史,(赵抃)弹劾检举不避权贵幸臣,声名严正。

(2)赵抃打造了上百艘船,发公文告知各郡说:“做官的人家,有在任上去世不能归葬故乡的,都由我来帮助办理。”

3.

答案

1

2

3

4

5

6

7

(1)如果在国家享有俸禄,在朝廷有地位,你快乐我也就没有担忧的了。

(2)我听说,吃国君的食物就要为国君的事而死,接受国君的俸禄就要为国君竭尽自己的才能。

4.

答案

1

2

3

4

5

6

7

(1)定下日期将被安葬,高昌的国民将全都聚集在一起,用两千骑兵去偷袭他们,能够全部擒获。

(2)况且高丽是边远小国,不值得劳烦陛下亲自征讨。如果能够取胜,不足以显示威武;倘若不能取胜,反而被人耻笑。

5.

答案

1

2

3

4

5

6

7

(1)而且又将迁徙的犯人流放到此地,这些人都是些无赖之徒,正好骚扰边境,哪能有益于排兵布阵!

(2)希望陛下另外选择可以立为可汗的高昌王子,让他成为高昌的一国之主,子子孙孙,感念陛下的大恩大德,永远做大唐帝国的藩王。

6.

答案

1

2

3

4

5

6

7

(1)从前周厉王喜欢独霸财利,芮良夫进谏而意见不被采纳,回去后作了《桑柔》这首诗来委婉劝谏。

(2)如果有人赈济贫穷的人,怜悯困苦的人,那么一定可以长久地处于富裕的地位了。

7.

答案

1

2

3

4

5

6

7

同课章节目录