4.4.3输送血液的泵——心脏 教学设计--【大单元教学】人教版(2024)生物七下

文档属性

| 名称 | 4.4.3输送血液的泵——心脏 教学设计--【大单元教学】人教版(2024)生物七下 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-02 09:23:27 | ||

图片预览

文档简介

/ 让教学更有效 高效备课 | 生物学科

课题名称 4.4.3输送血液的泵——心脏 课型 新授课

教学内容分析 教材地位与作用 本节是《人体内物质的运输》一章的枢纽内容。该节位于第四单元第四章第三节,既承接了前期关于血液成分、血管类型及血流方向的基础知识,又为学生后续理解体循环与肺循环的协同作用、掌握人体物质运输整体规律奠定基础。本节通过解剖观察心脏实物、分析瓣膜功能,引导学生掌握心脏四腔结构与血液循环路径,培养科学思维与探究能力;通过计算心脏射血量、模拟血液循环过程,渗透结构与功能相适应的生命观念,并强化体育锻炼对心脏健康的积极影响,形成珍爱生命的情感态度。其教学内容既涵盖生物学核心概念,又整合科学探究方法,在教材体系中起到桥梁纽带作用,是落实生物学科核心素养的关键载体。 教学分析 本节是七年级下册循环系统的核心内容,通过解剖观察、动态模型及生活案例,引导学生掌握心脏四腔结构与瓣膜功能,理解体循环与肺循环的路径及血液成分变化,培养结构与功能观、科学探究能力,为后续学习人体整体生理活动奠定基础。 3、教学重点难点 教学重点: 1.心脏结构与功能 掌握心脏四腔(左/右心房、左/右心室)的结构特点,理解同侧心房与心室相通、左右完全隔开的解剖特征。 理解心脏壁厚薄差异(左心室最厚)与功能的适应性,建立“结构与功能相适应”的生命观念。 2.明确心脏瓣膜(房室瓣、动脉瓣)的位置、开闭方向,理解其防止血液倒流的机制。 血液循环路径与意义 描述体循环路径:左心室→主动脉→全身毛细血管→上下腔静脉→右心房,理解其将氧气和养料输送给组织细胞、运走代谢废物的作用。 描述肺循环路径:右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房,理解气体交换(静脉血变动脉血)的关键过程。 归纳双循环的协同关系(心室→动脉→毛细血管→静脉→心房),形成“人体是统一整体”的认知。 3.动脉血与静脉血的区分 通过颜色和含氧量区分动脉血(鲜红、富氧)与静脉血(暗红、缺氧)。 纠正误区:肺动脉流静脉血,肺静脉流动脉血,强调“动脉/静脉血由含氧量决定,而非所在血管名称”。 教学难点: 1.心脏瓣膜功能的抽象理解 2.血液循环路线图的整合 体循环与肺循环路径易混淆,需通过图示、拼图或口诀(如“体左右,肺右左”)强化记忆。 难点:血液成分变化(动脉血→静脉血→动脉血)的逻辑关联,需结合气体交换实例(如肺泡、组织细胞处的物质交换)分析。

学情分析 七年级学生处于认知发展的黄金期,思维活跃且对自身身体结构充满好奇。此前已学习血液、血管知识,初步了解血液循环系统,但对心脏这一核心器官的认知多停留在外部特征层面,对其内部结构、功能及工作原理缺乏系统认识。由于心脏结构复杂(如四腔、瓣膜等名词概念集中),血液循环途径抽象(体循环与肺循环的协同关系),学生易产生混淆。教学中需通过心脏模型观察、动态演示等手段辅助理解,同时结合生活实例(如运动后心跳加速)激发探究兴趣。部分学生可能因抽象思维发展尚不充分,对血液成分变化(动脉血与静脉血区别)理解困难,需设计分层问题引导小组合作探究。此外,学生对心脏健康话题兴趣浓厚,可渗透生命教育(如不良习惯对心脏的影响),强化科学思维与社会责任感的同步培养。

学习目标 1.生命观念: 结构与功能观:通过观察心脏四腔结构(如左心室壁最厚)、瓣膜分布特点,理解心脏结构与泵血功能的适应性,形成“结构决定功能”的生命科学认知。 系统整体观:通过分析心脏、血管、血液构成的血液循环系统,认识心脏作为动力器官在物质运输中的核心作用,体会人体各系统协同工作的整体性。 科学思维: 归纳与推理:基于心脏模型观察,归纳心脏四腔连通关系(如“房静室动”规律),结合血管类型判断方法(动脉壁厚、静脉壁薄),推理血液循环路径。 模型建构:用简图或拼图构建体循环、肺循环流程图,标注动脉血与静脉血转换位置,培养可视化表达能力。 3.科学探究: 结合“心脏工作动态图”分析收缩舒张时序,解释心脏“边工作边休息”的机制,关联运动对心率的影响。 4.社会责任: 健康决策能力:列举吸烟、熬夜对心脏的危害,制定保护心脏的行动计划(如每周运动3次、控制盐摄入量)。

学习评价 自我评价表

项目 评价内容 掌握情况

很好 一般 不好

科学知识 通过观察心脏四腔结构(如左心室壁最厚)、瓣膜分布特点,理解心脏结构与泵血功能的适应性,形成“结构决定功能”的生命科学认知。

探究能力 通过实验观察心脏的结构

科学态度 养成健康的生活习惯,列举吸烟、熬夜对心脏的危害,制定保护心脏的行动计划(如每周运动3次、控制盐摄入量)。

小组评价表

评价内容 得分标准 成员一 成员二 成员 三

团队精神 5分:能高效分工合作完成任务 3分:重大问题能有效沟通 1分:各自独立,不能完成任务

实施能力 5分:能准确设计详细的实验过程和所用实验道具。 3分:能设计出大概方框架,但不够准确和详细。 1分:不能设计出任何过程和方案。

结果展示能力 5分:表述清晰完整,科学、客观、简洁。 3分:表述完整度和清晰度一般。 1分:不能有效表述实验结果和结论。

总分

设计思路 首先通过猜谜语和想一想议一议的内容情景导入,接下来通过课本的观察实验来学习心脏的结构,包括心脏内部有几个腔室,连接的血管等,然后学习血液循环的途径,包括体循环和肺循环,分别介绍其概念,路径等,最后进行知识拓展。

教学流程 猜谜语和课本“想一想,议一议”情景导入 观察实验 依次介绍心脏各部分的功能 介绍体循环和肺循环 知识拓展

教学过程

教学 环节 教师活动 学生活动 设计意图

激 趣 导 入 胸中有个大桃子,拳头大小差不离。 劳逸结合巧安排,任劳任怨干到底。 (打一人体器官) 谜底:心脏 跳绳结束时,小丽感到心脏狂跳,呼吸也非常急促。剧烈运动时心跳加快,这有什么意义呢 为什么运动员比常人心跳更慢 加快血液循环,提供更多的氧气和营养物质到细胞,供细胞呼吸作用释放能量。运动员比常人心跳更慢,是因为长期训练使他们的心脏肌肉得到强化,心肺功能提升,每次心跳能泵送更多血液,从而满足机体需求,导致静息状态下心率较低。 学生集体猜谜语,积极参与讨论发表观点,可以根据实际生活经验来谈 激发学生的学习兴趣,从而引入新课

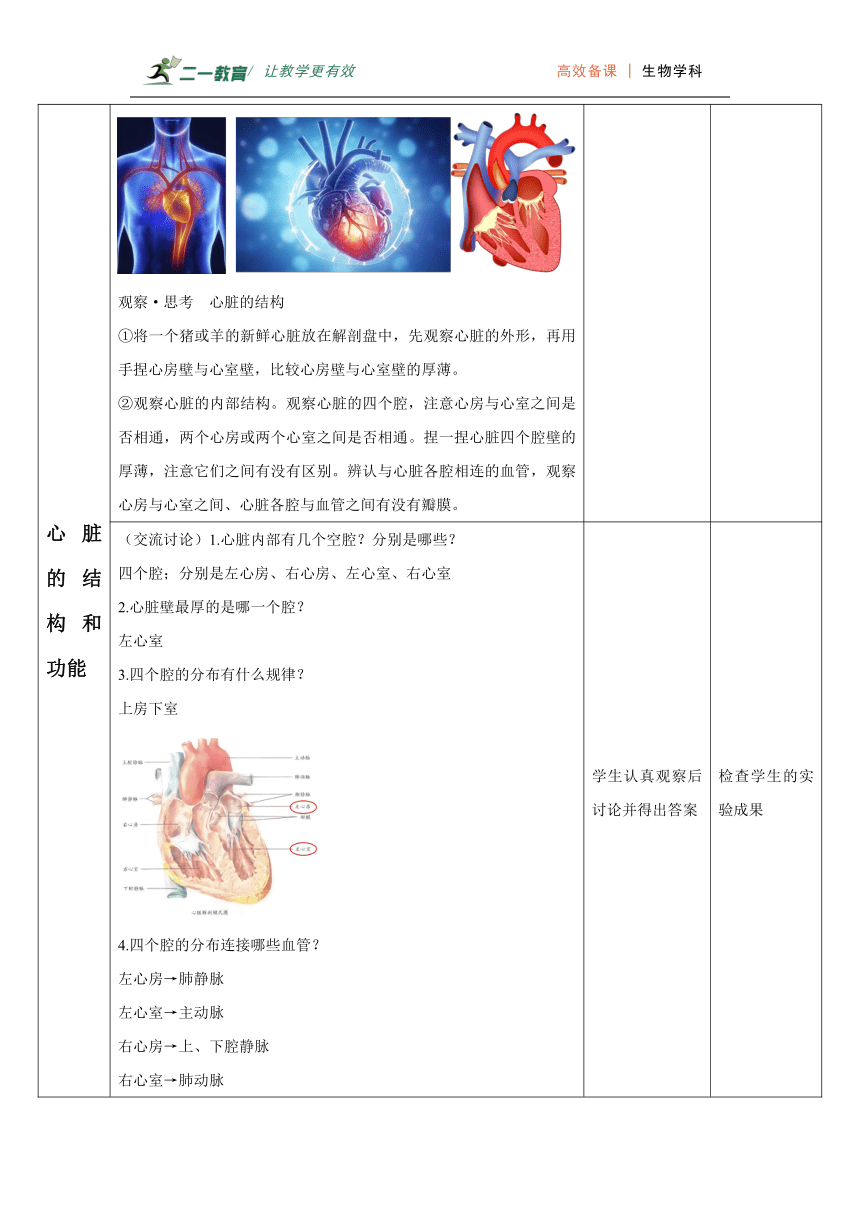

心脏的结构和功能 心脏的结构和功能 将你的手按住胸部的左侧,你能够感受到心脏的搏动。心脏位于胸腔的中央偏左下方,在两肺之间、大小与自己的拳头差不多。心脏的结构是怎样的呢 观察·思考 心脏的结构 ①将一个猪或羊的新鲜心脏放在解剖盘中,先观察心脏的外形,再用手捏心房壁与心室壁,比较心房壁与心室壁的厚薄。 ②观察心脏的内部结构。观察心脏的四个腔,注意心房与心室之间是否相通,两个心房或两个心室之间是否相通。捏一捏心脏四个腔壁的厚薄,注意它们之间有没有区别。辨认与心脏各腔相连的血管,观察心房与心室之间、心脏各腔与血管之间有没有瓣膜。 学生以小组为单位做实验 考察学生的科学探究能力

(交流讨论)1.心脏内部有几个空腔?分别是哪些? 四个腔;分别是左心房、右心房、左心室、右心室 2.心脏壁最厚的是哪一个腔? 左心室 3.四个腔的分布有什么规律? 上房下室 4.四个腔的分布连接哪些血管? 左心房→肺静脉 左心室→主动脉 右心房→上、下腔静脉 右心室→肺动脉 5.四个腔连接的血管有什么规律? 房连静,室连动 6.心脏内部还有什么结构?具有什么作用? 瓣膜:房室瓣和动脉瓣 作用:防止血液倒流 四个腔的分布上下相通,左右不通 学生认真观察后讨论并得出答案 检查学生的实验成果

(交流讨论)讨论 ①心脏壁主要由什么组织构成 由此可以推断它具有什么功能 心脏壁主要由肌肉组织构成。肌肉组织具有收缩、舒张的功能,因此,心脏能够推动血液在血管里循环流动。 ②从心脏壁的厚薄来看,心房与心室有什么不同 左心室与右心室又有什么不同 请试着解释为什么会有这些不同。 心室壁比心房壁厚。左心室壁比右心室壁厚。心脏壁越厚,肌肉越发达,收缩和舒张就越有力。心室的收缩把血液输送到全身的毛细血管或肺部的毛细血管,而心房收缩只需把血液送入到心室。 因此,与心室及心房各自所承担的功能相适应,心室的壁就比心房的壁厚。同样的道理,左心室的收缩把血液输送到全身,而右心室的收缩把血液输送到肺,二者相比,左心室输送血液的距离长。左右心室与它们所承担的功能上的差别相适应,左心室的壁比右心室的壁厚。 3.心脏四个腔之间的关系是怎样的 左心房与左心室相连通,右心房与右心室相连通。左右两侧的腔是互不连通的。 4.心房与心室之间、心室与相连的动脉之间有什么特殊的结构 这些结构有什么作用 心房与心室之间有瓣膜,这种瓣膜只能朝向心室开,从而保证血液只能从心房流向心室。同样,心室与动脉之间也有瓣膜,这种瓣膜只能朝向动脉开,从而保证血液只能从心室流向动脉。总之,瓣膜具有防止血液倒流的作用。 学生思考讨论并做出回答 考查学生对实验的掌握情况

一次心跳包括了心脏的收缩与舒张过程。 观察图片,结合已有知识,尝试描述心脏的工作过程。 1.左右心房收缩 房室瓣:打开 动脉瓣:关闭 血流方向:心房→心室 2.左右心室收缩 房室瓣:关闭 动脉瓣:打开 血流方向:心室→动脉 3.心房和心室均舒张 房室瓣:打开 动脉瓣:关闭 血流方向:静脉→心房 心脏内血流的方向: 静脉→心房→心室→动脉 当心房收缩时,心室舒张,血液从心房流出,穿过瓣膜进入心室。 接着心室收缩,心房与心室间的瓣膜关闭,左心室的血液从主动脉泵出流向全身各处,右心室的血液从肺动脉泵出流向肺部。 然后动脉瓣关闭,心房和心室均舒张,肺部的血液经肺静脉回流入左心房;全身各处的血液经上腔静脉、下腔静脉回流入右心房。 学生试着初步概括心脏的工作过程 学生根据预习情况和自主学习课本后试着说出答案 让学生对本部分内容有更深刻的理解 提高学生的表达能力

血液循环的途径 观察右图,讨论以下问题: 1.设想一滴血从左心室出发,经血液循环回到心脏时,它经历了哪些路径?当它再次从心脏右心室出发,经血液循环重新回到心脏时,它又经历了哪些路径? 2.在上面的两条循环路径中,血液的成分分别发生了什么变化?这有什么意义? 1.血液循环分为哪两种循环? 体循环和肺循环 2.血液循环过程 体循环:起点左心室,终点右心房 肺循环:起点右心室,终点左心房 共同点:起点是心室,终点是心房 学生认真观察课本的图片得出答案,试着写出两种循环的路径并画出示意图 考查学生的科学思维和对知识的理解程度

体 循 环 体循环: 血液由左心室进入主动脉,再经过全身的各级动脉、毛细血管网、各级静脉,最后汇集到上腔静脉和下腔静脉,流回右心房,这一循环途径称为体循环。 路径: 体循环作用: 给细胞运输营养物质和氧气,并运走废物 讲解体循环,并课件出示路径图,课件所示路径图中清晰明了的标示出动静脉血 便于学生掌握和记忆

肺 循 环 肺循环: 血液从右心室进入肺动脉,经过肺部的毛细血管网,再由肺静脉流回左心房,这一循环途径称为肺循环。 路径: 肺循环的作用: 获得氧气,排出二氧化碳 1.经过体循环血液中的氧气和二氧化碳如何发生变化? 氧气减少,二氧化碳增多 2.经过体循环血液由什么血液变成什么血液? 动脉血→静脉血 3.经过肺循环血液由什么血变成什么血? 静脉血→动脉血 静脉血:含氧少,颜色暗红的血液 动脉血:含氧多,颜色鲜红的血液 体循环是血液从心脏左侧出发回到右侧,肺循环是血液从心脏右侧出发回到左侧,这样就组成了一个完整的血液循环途径。 (交流讨论)回答开始的问题: 1.红细胞从左心室出发,经血液循环回到心脏时,它经历的路径为:左心室一主动脉→小动脉一毛细血管→小静脉一上腔或下腔静脉一右心房。从右心室出发,经血液循环回到心脏时,它经历的路径为:右心室一肺动脉一肺部的毛细血管一肺静脉一左心房。 2.血液从左心室出发经血液循环回到心脏的过程是体循环。这一过程能将营养物质与氧运送给组织细胞,同时将组织细胞产生的二氧化碳等废物运走。血液从右心室出发经血液循环回到心脏是肺循环,通过这一过程将血液中的二氧化碳运到肺部再经肺部排出,同时能将肺泡中丰富的氧运到心脏。 讲解肺循环,并课件出示路径图,课件所示路径图中清晰明了的标示出动静脉血 小组讨论回答开始的问题 便于学生掌握和记 让学生对本部分内容有更深刻的理解

知识拓展 知识拓展 虽然心脏里充满了血液,但是心肌的血液供应却不能直接依靠心腔中的血液,而是通过冠脉循环。 学生学习拓展知识

课堂 小结 本节课我们深入探索了“输送血液的泵——心脏”的奥秘。通过观察和模型探究,我们明确了心脏的四腔结构、瓣膜功能及其与血液循环的适配性,理解了心脏作为动力器官的核心作用。重点解析了体循环与肺循环的路径,揭示了动脉血与静脉血的转换规律,认识到血液循环对物质运输和气体交换的意义。同学们不仅掌握了心脏结构与功能的适应性,还通过角色扮演等活动深化了对血液循环过程的理解。课后,希望大家关注心脏健康,养成科学锻炼习惯,运用所学知识守护生命,让这颗生命之泵永远充满活力! 学生总结归纳本课的收获。 引导学生总结归纳本课学习的主要知识,进一步巩固新知。

作业 设计 1.完成课后练习题 2.画出血液循环示意图

板书 设计

课题名称 4.4.3输送血液的泵——心脏 课型 新授课

教学内容分析 教材地位与作用 本节是《人体内物质的运输》一章的枢纽内容。该节位于第四单元第四章第三节,既承接了前期关于血液成分、血管类型及血流方向的基础知识,又为学生后续理解体循环与肺循环的协同作用、掌握人体物质运输整体规律奠定基础。本节通过解剖观察心脏实物、分析瓣膜功能,引导学生掌握心脏四腔结构与血液循环路径,培养科学思维与探究能力;通过计算心脏射血量、模拟血液循环过程,渗透结构与功能相适应的生命观念,并强化体育锻炼对心脏健康的积极影响,形成珍爱生命的情感态度。其教学内容既涵盖生物学核心概念,又整合科学探究方法,在教材体系中起到桥梁纽带作用,是落实生物学科核心素养的关键载体。 教学分析 本节是七年级下册循环系统的核心内容,通过解剖观察、动态模型及生活案例,引导学生掌握心脏四腔结构与瓣膜功能,理解体循环与肺循环的路径及血液成分变化,培养结构与功能观、科学探究能力,为后续学习人体整体生理活动奠定基础。 3、教学重点难点 教学重点: 1.心脏结构与功能 掌握心脏四腔(左/右心房、左/右心室)的结构特点,理解同侧心房与心室相通、左右完全隔开的解剖特征。 理解心脏壁厚薄差异(左心室最厚)与功能的适应性,建立“结构与功能相适应”的生命观念。 2.明确心脏瓣膜(房室瓣、动脉瓣)的位置、开闭方向,理解其防止血液倒流的机制。 血液循环路径与意义 描述体循环路径:左心室→主动脉→全身毛细血管→上下腔静脉→右心房,理解其将氧气和养料输送给组织细胞、运走代谢废物的作用。 描述肺循环路径:右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房,理解气体交换(静脉血变动脉血)的关键过程。 归纳双循环的协同关系(心室→动脉→毛细血管→静脉→心房),形成“人体是统一整体”的认知。 3.动脉血与静脉血的区分 通过颜色和含氧量区分动脉血(鲜红、富氧)与静脉血(暗红、缺氧)。 纠正误区:肺动脉流静脉血,肺静脉流动脉血,强调“动脉/静脉血由含氧量决定,而非所在血管名称”。 教学难点: 1.心脏瓣膜功能的抽象理解 2.血液循环路线图的整合 体循环与肺循环路径易混淆,需通过图示、拼图或口诀(如“体左右,肺右左”)强化记忆。 难点:血液成分变化(动脉血→静脉血→动脉血)的逻辑关联,需结合气体交换实例(如肺泡、组织细胞处的物质交换)分析。

学情分析 七年级学生处于认知发展的黄金期,思维活跃且对自身身体结构充满好奇。此前已学习血液、血管知识,初步了解血液循环系统,但对心脏这一核心器官的认知多停留在外部特征层面,对其内部结构、功能及工作原理缺乏系统认识。由于心脏结构复杂(如四腔、瓣膜等名词概念集中),血液循环途径抽象(体循环与肺循环的协同关系),学生易产生混淆。教学中需通过心脏模型观察、动态演示等手段辅助理解,同时结合生活实例(如运动后心跳加速)激发探究兴趣。部分学生可能因抽象思维发展尚不充分,对血液成分变化(动脉血与静脉血区别)理解困难,需设计分层问题引导小组合作探究。此外,学生对心脏健康话题兴趣浓厚,可渗透生命教育(如不良习惯对心脏的影响),强化科学思维与社会责任感的同步培养。

学习目标 1.生命观念: 结构与功能观:通过观察心脏四腔结构(如左心室壁最厚)、瓣膜分布特点,理解心脏结构与泵血功能的适应性,形成“结构决定功能”的生命科学认知。 系统整体观:通过分析心脏、血管、血液构成的血液循环系统,认识心脏作为动力器官在物质运输中的核心作用,体会人体各系统协同工作的整体性。 科学思维: 归纳与推理:基于心脏模型观察,归纳心脏四腔连通关系(如“房静室动”规律),结合血管类型判断方法(动脉壁厚、静脉壁薄),推理血液循环路径。 模型建构:用简图或拼图构建体循环、肺循环流程图,标注动脉血与静脉血转换位置,培养可视化表达能力。 3.科学探究: 结合“心脏工作动态图”分析收缩舒张时序,解释心脏“边工作边休息”的机制,关联运动对心率的影响。 4.社会责任: 健康决策能力:列举吸烟、熬夜对心脏的危害,制定保护心脏的行动计划(如每周运动3次、控制盐摄入量)。

学习评价 自我评价表

项目 评价内容 掌握情况

很好 一般 不好

科学知识 通过观察心脏四腔结构(如左心室壁最厚)、瓣膜分布特点,理解心脏结构与泵血功能的适应性,形成“结构决定功能”的生命科学认知。

探究能力 通过实验观察心脏的结构

科学态度 养成健康的生活习惯,列举吸烟、熬夜对心脏的危害,制定保护心脏的行动计划(如每周运动3次、控制盐摄入量)。

小组评价表

评价内容 得分标准 成员一 成员二 成员 三

团队精神 5分:能高效分工合作完成任务 3分:重大问题能有效沟通 1分:各自独立,不能完成任务

实施能力 5分:能准确设计详细的实验过程和所用实验道具。 3分:能设计出大概方框架,但不够准确和详细。 1分:不能设计出任何过程和方案。

结果展示能力 5分:表述清晰完整,科学、客观、简洁。 3分:表述完整度和清晰度一般。 1分:不能有效表述实验结果和结论。

总分

设计思路 首先通过猜谜语和想一想议一议的内容情景导入,接下来通过课本的观察实验来学习心脏的结构,包括心脏内部有几个腔室,连接的血管等,然后学习血液循环的途径,包括体循环和肺循环,分别介绍其概念,路径等,最后进行知识拓展。

教学流程 猜谜语和课本“想一想,议一议”情景导入 观察实验 依次介绍心脏各部分的功能 介绍体循环和肺循环 知识拓展

教学过程

教学 环节 教师活动 学生活动 设计意图

激 趣 导 入 胸中有个大桃子,拳头大小差不离。 劳逸结合巧安排,任劳任怨干到底。 (打一人体器官) 谜底:心脏 跳绳结束时,小丽感到心脏狂跳,呼吸也非常急促。剧烈运动时心跳加快,这有什么意义呢 为什么运动员比常人心跳更慢 加快血液循环,提供更多的氧气和营养物质到细胞,供细胞呼吸作用释放能量。运动员比常人心跳更慢,是因为长期训练使他们的心脏肌肉得到强化,心肺功能提升,每次心跳能泵送更多血液,从而满足机体需求,导致静息状态下心率较低。 学生集体猜谜语,积极参与讨论发表观点,可以根据实际生活经验来谈 激发学生的学习兴趣,从而引入新课

心脏的结构和功能 心脏的结构和功能 将你的手按住胸部的左侧,你能够感受到心脏的搏动。心脏位于胸腔的中央偏左下方,在两肺之间、大小与自己的拳头差不多。心脏的结构是怎样的呢 观察·思考 心脏的结构 ①将一个猪或羊的新鲜心脏放在解剖盘中,先观察心脏的外形,再用手捏心房壁与心室壁,比较心房壁与心室壁的厚薄。 ②观察心脏的内部结构。观察心脏的四个腔,注意心房与心室之间是否相通,两个心房或两个心室之间是否相通。捏一捏心脏四个腔壁的厚薄,注意它们之间有没有区别。辨认与心脏各腔相连的血管,观察心房与心室之间、心脏各腔与血管之间有没有瓣膜。 学生以小组为单位做实验 考察学生的科学探究能力

(交流讨论)1.心脏内部有几个空腔?分别是哪些? 四个腔;分别是左心房、右心房、左心室、右心室 2.心脏壁最厚的是哪一个腔? 左心室 3.四个腔的分布有什么规律? 上房下室 4.四个腔的分布连接哪些血管? 左心房→肺静脉 左心室→主动脉 右心房→上、下腔静脉 右心室→肺动脉 5.四个腔连接的血管有什么规律? 房连静,室连动 6.心脏内部还有什么结构?具有什么作用? 瓣膜:房室瓣和动脉瓣 作用:防止血液倒流 四个腔的分布上下相通,左右不通 学生认真观察后讨论并得出答案 检查学生的实验成果

(交流讨论)讨论 ①心脏壁主要由什么组织构成 由此可以推断它具有什么功能 心脏壁主要由肌肉组织构成。肌肉组织具有收缩、舒张的功能,因此,心脏能够推动血液在血管里循环流动。 ②从心脏壁的厚薄来看,心房与心室有什么不同 左心室与右心室又有什么不同 请试着解释为什么会有这些不同。 心室壁比心房壁厚。左心室壁比右心室壁厚。心脏壁越厚,肌肉越发达,收缩和舒张就越有力。心室的收缩把血液输送到全身的毛细血管或肺部的毛细血管,而心房收缩只需把血液送入到心室。 因此,与心室及心房各自所承担的功能相适应,心室的壁就比心房的壁厚。同样的道理,左心室的收缩把血液输送到全身,而右心室的收缩把血液输送到肺,二者相比,左心室输送血液的距离长。左右心室与它们所承担的功能上的差别相适应,左心室的壁比右心室的壁厚。 3.心脏四个腔之间的关系是怎样的 左心房与左心室相连通,右心房与右心室相连通。左右两侧的腔是互不连通的。 4.心房与心室之间、心室与相连的动脉之间有什么特殊的结构 这些结构有什么作用 心房与心室之间有瓣膜,这种瓣膜只能朝向心室开,从而保证血液只能从心房流向心室。同样,心室与动脉之间也有瓣膜,这种瓣膜只能朝向动脉开,从而保证血液只能从心室流向动脉。总之,瓣膜具有防止血液倒流的作用。 学生思考讨论并做出回答 考查学生对实验的掌握情况

一次心跳包括了心脏的收缩与舒张过程。 观察图片,结合已有知识,尝试描述心脏的工作过程。 1.左右心房收缩 房室瓣:打开 动脉瓣:关闭 血流方向:心房→心室 2.左右心室收缩 房室瓣:关闭 动脉瓣:打开 血流方向:心室→动脉 3.心房和心室均舒张 房室瓣:打开 动脉瓣:关闭 血流方向:静脉→心房 心脏内血流的方向: 静脉→心房→心室→动脉 当心房收缩时,心室舒张,血液从心房流出,穿过瓣膜进入心室。 接着心室收缩,心房与心室间的瓣膜关闭,左心室的血液从主动脉泵出流向全身各处,右心室的血液从肺动脉泵出流向肺部。 然后动脉瓣关闭,心房和心室均舒张,肺部的血液经肺静脉回流入左心房;全身各处的血液经上腔静脉、下腔静脉回流入右心房。 学生试着初步概括心脏的工作过程 学生根据预习情况和自主学习课本后试着说出答案 让学生对本部分内容有更深刻的理解 提高学生的表达能力

血液循环的途径 观察右图,讨论以下问题: 1.设想一滴血从左心室出发,经血液循环回到心脏时,它经历了哪些路径?当它再次从心脏右心室出发,经血液循环重新回到心脏时,它又经历了哪些路径? 2.在上面的两条循环路径中,血液的成分分别发生了什么变化?这有什么意义? 1.血液循环分为哪两种循环? 体循环和肺循环 2.血液循环过程 体循环:起点左心室,终点右心房 肺循环:起点右心室,终点左心房 共同点:起点是心室,终点是心房 学生认真观察课本的图片得出答案,试着写出两种循环的路径并画出示意图 考查学生的科学思维和对知识的理解程度

体 循 环 体循环: 血液由左心室进入主动脉,再经过全身的各级动脉、毛细血管网、各级静脉,最后汇集到上腔静脉和下腔静脉,流回右心房,这一循环途径称为体循环。 路径: 体循环作用: 给细胞运输营养物质和氧气,并运走废物 讲解体循环,并课件出示路径图,课件所示路径图中清晰明了的标示出动静脉血 便于学生掌握和记忆

肺 循 环 肺循环: 血液从右心室进入肺动脉,经过肺部的毛细血管网,再由肺静脉流回左心房,这一循环途径称为肺循环。 路径: 肺循环的作用: 获得氧气,排出二氧化碳 1.经过体循环血液中的氧气和二氧化碳如何发生变化? 氧气减少,二氧化碳增多 2.经过体循环血液由什么血液变成什么血液? 动脉血→静脉血 3.经过肺循环血液由什么血变成什么血? 静脉血→动脉血 静脉血:含氧少,颜色暗红的血液 动脉血:含氧多,颜色鲜红的血液 体循环是血液从心脏左侧出发回到右侧,肺循环是血液从心脏右侧出发回到左侧,这样就组成了一个完整的血液循环途径。 (交流讨论)回答开始的问题: 1.红细胞从左心室出发,经血液循环回到心脏时,它经历的路径为:左心室一主动脉→小动脉一毛细血管→小静脉一上腔或下腔静脉一右心房。从右心室出发,经血液循环回到心脏时,它经历的路径为:右心室一肺动脉一肺部的毛细血管一肺静脉一左心房。 2.血液从左心室出发经血液循环回到心脏的过程是体循环。这一过程能将营养物质与氧运送给组织细胞,同时将组织细胞产生的二氧化碳等废物运走。血液从右心室出发经血液循环回到心脏是肺循环,通过这一过程将血液中的二氧化碳运到肺部再经肺部排出,同时能将肺泡中丰富的氧运到心脏。 讲解肺循环,并课件出示路径图,课件所示路径图中清晰明了的标示出动静脉血 小组讨论回答开始的问题 便于学生掌握和记 让学生对本部分内容有更深刻的理解

知识拓展 知识拓展 虽然心脏里充满了血液,但是心肌的血液供应却不能直接依靠心腔中的血液,而是通过冠脉循环。 学生学习拓展知识

课堂 小结 本节课我们深入探索了“输送血液的泵——心脏”的奥秘。通过观察和模型探究,我们明确了心脏的四腔结构、瓣膜功能及其与血液循环的适配性,理解了心脏作为动力器官的核心作用。重点解析了体循环与肺循环的路径,揭示了动脉血与静脉血的转换规律,认识到血液循环对物质运输和气体交换的意义。同学们不仅掌握了心脏结构与功能的适应性,还通过角色扮演等活动深化了对血液循环过程的理解。课后,希望大家关注心脏健康,养成科学锻炼习惯,运用所学知识守护生命,让这颗生命之泵永远充满活力! 学生总结归纳本课的收获。 引导学生总结归纳本课学习的主要知识,进一步巩固新知。

作业 设计 1.完成课后练习题 2.画出血液循环示意图

板书 设计

同课章节目录