2025届中考二轮大专题复习01 中国古代政治(课件)

文档属性

| 名称 | 2025届中考二轮大专题复习01 中国古代政治(课件) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

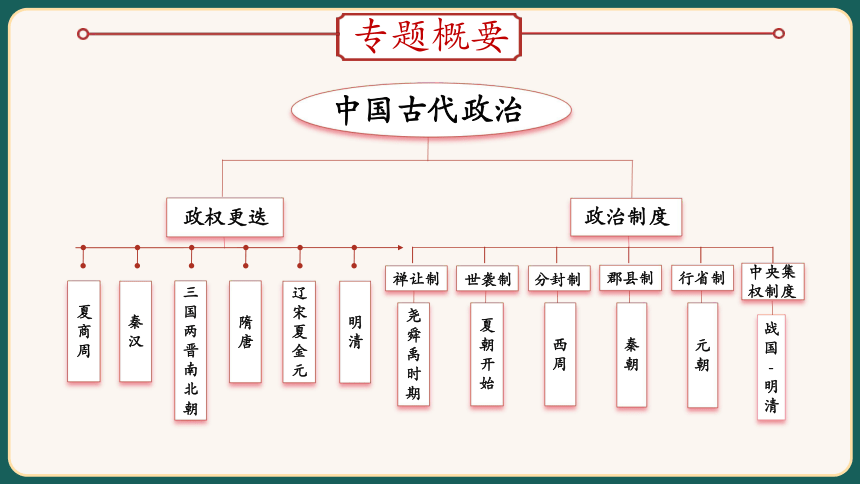

专题概要

战国 -明清

中国古代政治

政权更迭

政治制度

禅让制

世袭制

分封制

郡县制

行省制

中央集权制度

明清

秦汉

夏商周

三国两晋南北朝

隋唐

辽宋夏金元

尧舜禹时期

夏朝开始

西周

秦朝

元朝

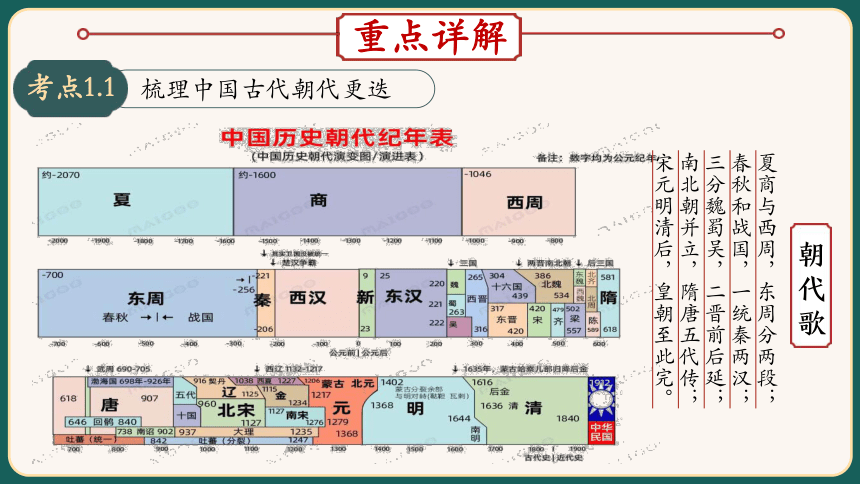

重点详解

梳理中国古代朝代更迭

考点1.1

夏商与西周,东周分两段;

春秋和战国,一统秦两汉;

三分魏蜀吴,二晋前后延;

南北朝并立,隋唐五代传;

宋元明清后,皇朝至此完。

朝代歌

重点详解

梳理中国古代朝代更迭

考点1.1

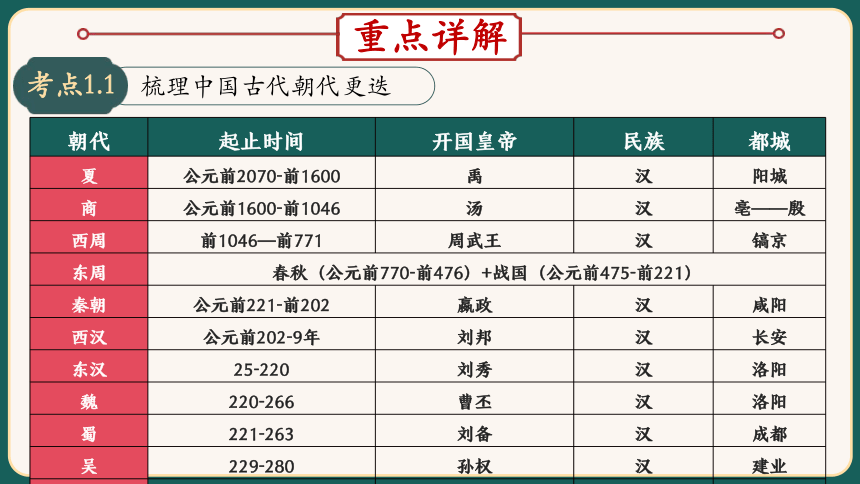

朝代 起止时间 开国皇帝 民族 都城

夏 公元前2070-前1600 禹 汉 阳城

商 公元前1600-前1046 汤 汉 亳——殷

西周 前1046—前771 周武王 汉 镐京

东周 春秋(公元前770-前476)+战国(公元前475-前221) 秦朝 公元前221-前202 嬴政 汉 咸阳

西汉 公元前202-9年 刘邦 汉 长安

东汉 25-220 刘秀 汉 洛阳

魏 220-266 曹丕 汉 洛阳

蜀 221-263 刘备 汉 成都

吴 229-280 孙权 汉 建业

西晋 266-316 司马炎 汉 洛阳

东晋 317 司马睿 汉 建康

重点详解

梳理中国古代朝代更迭

考点1.1

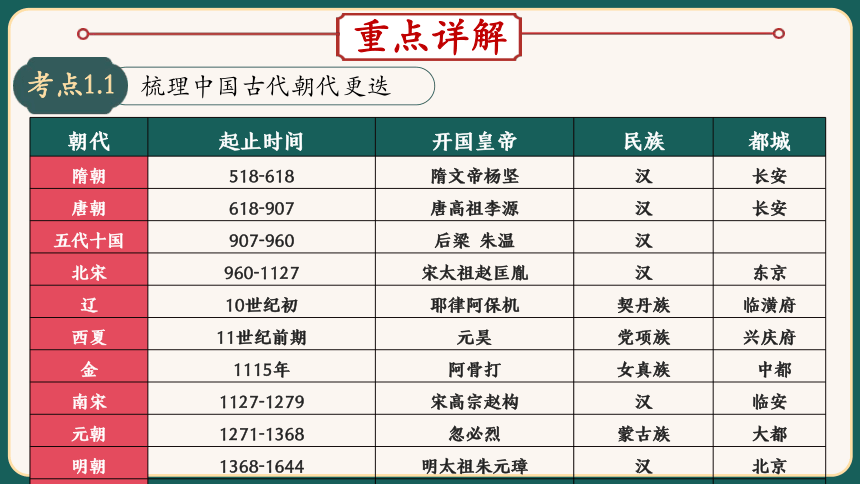

朝代 起止时间 开国皇帝 民族 都城

隋朝 518-618 隋文帝杨坚 汉 长安

唐朝 618-907 唐高祖李源 汉 长安

五代十国 907-960 后梁 朱温 汉

北宋 960-1127 宋太祖赵匡胤 汉 东京

辽 10世纪初 耶律阿保机 契丹族 临潢府

西夏 11世纪前期 元昊 党项族 兴庆府

金 1115年 阿骨打 女真族 中都

南宋 1127-1279 宋高宗赵构 汉 临安

元朝 1271-1368 忽必烈 蒙古族 大都

明朝 1368-1644 明太祖朱元璋 汉 北京

清朝 1636-1911 皇太极 满族 北京

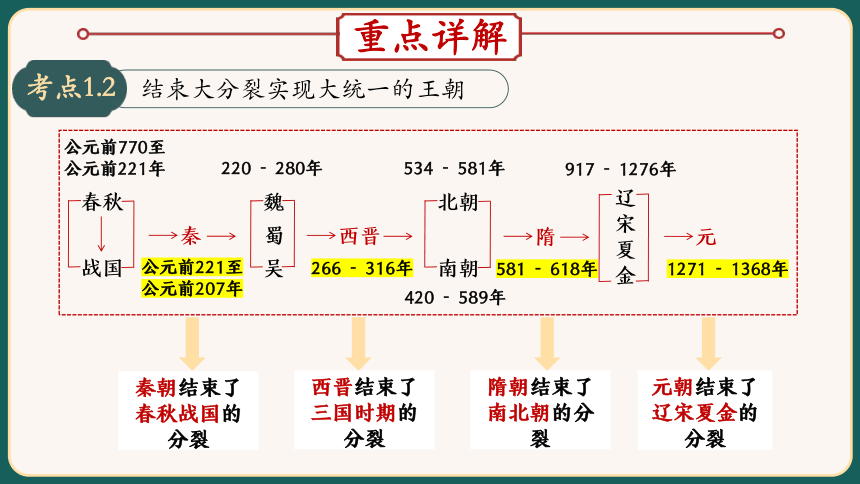

春秋

战国

秦

魏

吴

蜀

西晋

北朝

南朝

辽

宋

夏

金

隋

元

公元前770至公元前221年

公元前221至公元前207年

266 - 316年

220 - 280年

534 - 581年

420 - 589年

581 - 618年

917 - 1276年

1271 - 1368年

元朝结束了辽宋夏金的分裂

西晋结束了三国时期的分裂

隋朝结束了南北朝的分裂

秦朝结束了春秋战国的分裂

重点详解

结束大分裂实现大统一的王朝

考点1.2

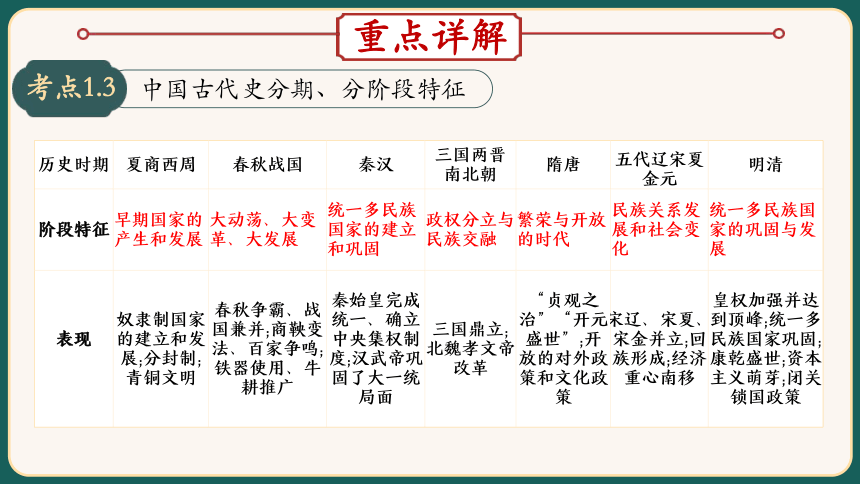

历史时期 夏商西周 春秋战国 秦汉 三国两晋 南北朝 隋唐 五代辽宋夏金元 明清

阶段特征 早期国家的产生和发展 大动荡、大变革、大发展 统一多民族国家的建立和巩固 政权分立与民族交融 繁荣与开放的时代 民族关系发展和社会变化 统一多民族国家的巩固与发展

表现 奴隶制国家的建立和发展;分封制;青铜文明 春秋争霸、战国兼并;商鞅变法、百家争鸣;铁器使用、牛耕推广 秦始皇完成统一、确立中央集权制度;汉武帝巩固了大一统局面 三国鼎立;北魏孝文帝改革 “贞观之治”“开元盛世”;开放的对外政策和文化政策 宋辽、宋夏、宋金并立;回族形成;经济重心南移 皇权加强并达到顶峰;统一多民族国家巩固;康乾盛世;资本主义萌芽;闭关锁国政策

重点详解

中国古代史分期、分阶段特征

考点1.3

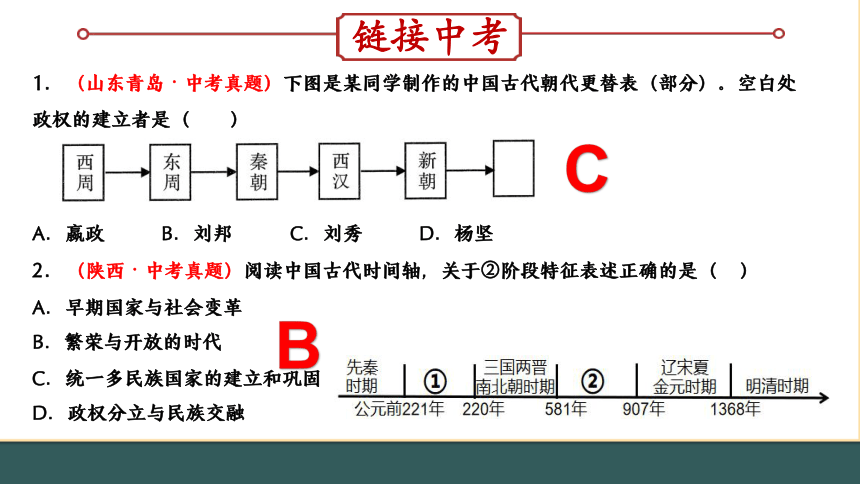

1.(山东青岛·中考真题)下图是某同学制作的中国古代朝代更替表(部分)。空白处政权的建立者是( )

A.嬴政 B.刘邦 C.刘秀 D.杨坚

2.(陕西·中考真题)阅读中国古代时间轴,关于②阶段特征表述正确的是( )

A.早期国家与社会变革

B.繁荣与开放的时代

C.统一多民族国家的建立和巩固

D.政权分立与民族交融

C

B

链接中考

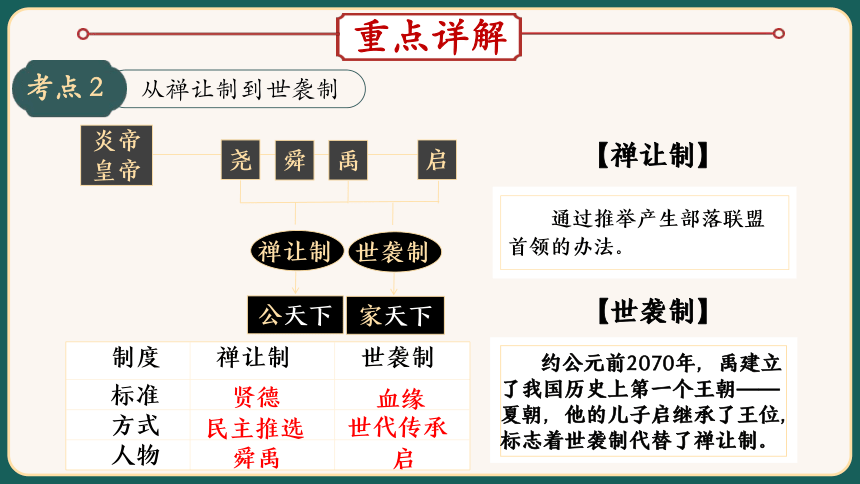

炎帝

皇帝

尧

舜

禹

启

禅让制

世袭制

公天下

家天下

【世袭制】

约公元前2070年,禹建立了我国历史上第一个王朝——夏朝,他的儿子启继承了王位,标志着世袭制代替了禅让制。

制度 禅让制 世袭制

标准

方式

人物

贤德

血缘

民主推选

舜禹

世代传承

启

从禅让制到世袭制

考点 2

重点详解

【禅让制】

通过推举产生部落联盟首领的办法。

1.(无锡·中考真题)中华文明早期,废“天下为公”而行“天下为家”,世袭制代替了禅让制,人们“各亲其亲,各子其子”。这一现象开始于( )

A.夏朝 B.商朝 C.周朝 D.秦朝

2.(泰安·中考真题)世袭制在中国延续了近四千年,对中国社会影响深远。这种制度开始于( )

A.禹传子,家天下 B.西周分封制

C.秦始皇统一六国 D.东汉光武中兴

3.(黄石·中考真题)《礼记 礼运》中“大道之行也,天下为公,选贤与能,……是谓大同。今大道既隐,天下为家,……是谓小康。”其中,“天下为家”所指的制度是( )

A.禅让制 B.世袭制 C.郡县制 D.科举制

A

A

B

链接中考

重点详解

分封制

考点 3

目的 稳定周初的政治形势,巩固疆土

分封对象 宗亲和 等 分封依据 根据 远近和功劳大小 内容 (1)诸侯权力:授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国;诸侯具有较大的独立性,可以在自己的封地内进行再分封 (2)诸侯义务:需要向周王进献贡物,并服从周王调兵 贵族等级 天子、诸侯、卿大夫、士 影响 (1)作用:保证周王朝对地方的控制,稳定政局,扩大统治范围 (2)局限性:维持了诸侯国相对独立的地位,分散了国家权力,为春秋时期的争霸战争埋下了祸根 实质 确立了周王朝的社会等级制度 功臣

血缘关系

周初分封诸侯国示意图

史料实证:“封建亲戚,以藩屏周”

补充拓展

西周分封制

西欧封建制度

血缘

王权强盛

普天之下,莫非王土。

率土之滨,莫非王臣。

我的附庸的附庸不是我的附庸

土地

王权有限

对比分封制与西欧的封建等级制度:

1.(福建·中考真题)西周时期,周王定期到各地巡视,考察诸侯的政绩,诸侯则需定期朝觐周王,接受周王重新宣布的爵位等级。周王旨在( )

A.发展农业生产 B.提高军队实力

C.巩固国家统治 D.加强封建专制

2.(呼和浩特·中考真题)“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟,庶人工商各有分亲……”“普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣。”这两段话反映的是( )

A.夏朝的“家天下” B.西周的分封制

C.秦朝的郡县制 D.西汉的“大一统”

C

B

链接中考

皇帝

太尉

丞相

御史大夫

郡 (守)

县(令或长)

最高统治者

中央

政府

地方

政府

君主专制 中央集权

重点详解

历代王朝强化中央集权制度

考点 4

秦朝政治建制示意图

秦朝开创大一统的中央集权制度

(1)皇帝制:最高统治者称 ,至高无上,总揽全国一切军政大权。

(2)中央政权机构:皇帝之下,设 (行政)、太尉(军事)、 (监察),最后的决断权由皇帝掌控。

(3)在地方:建立 ,郡县的长官都由朝廷直接任免,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式,这些措施有利于中央集权的加强和国家统一。

皇帝

丞相

御史大夫

郡县制

分封制 郡县制

相同点 目的 都是为了加强对地方的控制,巩固统治。 性质 都是中国古代重要的地方行政制度。 不同点 划分原则 血缘关系 地域

是否世袭 世袭 不世袭

与中央关系 相对独立 直属中央管理

对比分封制与郡县制不同:

补充拓展

分封制

郡县制

汉武帝采纳主父偃的建议实行“推恩令”,削弱诸侯王势力。

建立刺史制度,监视地方官吏、豪强及其子弟。

重点详解

历代王朝强化中央集权制度

考点 4

王国

诸侯

王国

王国

王国

列侯

王国

侯国

侯国

侯国

侯国

侯国

侯国

侯国

侯国

侯国

侯国

侯国

侯国

隋朝创立、唐朝完善三省六部制和科举制,使专制主义中央集权制度进一步完善。

宋太祖通过“杯酒释兵权”解除了朝中大将的兵权;在中央采取分化事权的办法,削弱相权;将地方的政权、财权和军权,收归中央,实行重文轻武的国策,大大加强了中央集权。

重点详解

历代王朝强化中央集权制度

考点 4

皇帝

中书省

枢密院

御史台

地方

行中书省

路、府、州、县和宣慰司

中书省直辖(腹里)

山东、山西、河北

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

行政事务

军事事务

监察事务

中央

元朝:实行行省制度,中央设中书省,掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,地方设行省,行省之下设路、府、州、县;

设宣政院管理西藏,在西藏设立宣慰使司都元帅府,西藏正式成为中央直接管辖下的地方行政区域;

设北庭都元帅府等机构加强对西域的管辖;

设澎湖巡检司管辖澎湖和琉球(今台湾)。

重点详解

历代王朝强化中央集权制度

考点 4

明朝——中央:废丞相,权分六部,直接向皇帝负责;分散兵权,统归兵部;

地方:废行省,设三司;设立厂卫特务机构(锦衣卫和东厂);实行八股取士。

设军机处,搁置议政王大臣会议,便于皇帝独掌朝政;

注重从思想领域严密控制知识分子,大兴文字狱;在文化上实行专政政策,君主专制政治达到顶峰。

重点详解

历代王朝强化中央集权制度

考点 4

中国古代君主专制中央集权制度的特点 中国古代君主专制中央集权制度的作用 (1)皇权至高无上。 ①帝位终身制和皇位世袭制。 ②从中央到地方的各级官吏一律由皇帝任免,不得世袭。 ③皇帝从决策到行使立法、行政、司法等权力都具有独断性。 ④皇权借助于神权,宣扬“君权神授”等理念。 (2)文化专制是政治专制的副产品。 (3)中央和地方、君权和相权的矛盾是此制度下的两种主要矛盾。 (4)君主专制在明清时期登峰造极,并走向反动。 积极 消极

促进了统一多民族国家的形成和发展,巩固了国家统一,为封建经济的发展创造了条件,也有利于民族交融。 易引发统治集团内部的各种矛盾斗争,易形成暴政和腐败现象,激化社会矛盾。在封建社会后期,阻碍了资本主义萌芽的发展和社会的变革,禁锢了人们的思想,阻碍了生产力的发展。

重点详解

历代王朝强化中央集权制度

考点 4

1.(金昌·中考真题)隋朝时,始开科举,科举不分门第,不论贵贱,唯才是举;科举士子读万卷书,方可有“鱼跃龙门”之巨变。这说明科举制度在选拔官吏时( )

A.依据家世门第 B.注重真才实学

C.重视道德品质 D.看重身份资历

2.(福建·中考真题)有学者认为:“大批中下层地主阶级士子以及自耕农出身的读书人,由科举考试入仕途,参与和掌握各级政权。”该学者意在强调科举制( )

A.扩大了政权的统治基础 B.造成了人们思想僵化

C.杜绝了藩镇割据的现象 D.强化了世家大族垄断

B

B

链接中考

3.(西藏·统考中考真题)元朝是中国古代历史上的一个重要时期,对统一多民族国家的发展产生了深远的影响。从元朝开始,省作为地方一级行政区的名称,一直沿用至今。这一行政区划与管理的制度,被称为( )

A.分封制 B.郡县制 C.行省制度 D.科举制

4.(江苏泰州·统考中考真题)“它设立于雍正年间,为清代所独创,它直接听命于皇帝,随时承旨,随时草诏办理。”材料反映了清朝( )

A.君主专制进一步强化 B.军机处拥有最高决定权

C.雍正弱化了君主权力 D.对外实行“闭关锁国”

C

A

链接中考

确立

隋唐

影响

科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。科举制成为历朝选拔官员的主要制度,一直维持了约1300年。

魏晋时期:“上品无寒门、下品无士族”

隋朝以后:“朝为田舍郎,暮登天子堂”

最大不同?

隋文帝开始用分科考试的办法选拔官员;

隋炀帝时设进士科,标志着科举制正式确立。

重点详解

科举制度的发展

考点 5

僵化

明朝提倡尊孔崇儒,实行八股取士,考试内容仅限于四书五经,禁锢了思想,脱离实际,无法培养实际能力。

唐太宗增加科举考试科目,进士科成为最重要的科目;

武则天大力发展科举制,创立殿试制度。

唐玄宗时,诗赋成为进士科的主要考试内容

1905年,废除科举制。

完善

废除

唐朝

明朝

清朝

重点详解

科举制度的发展

考点 5

1.(金昌·中考真题)隋朝时,始开科举,科举不分门第,不论贵贱,唯才是举;科举士子读万卷书,方可有“鱼跃龙门”之巨变。这说明科举制度在选拔官吏时( )

A.依据家世门第 B.注重真才实学

C.重视道德品质 D.看重身份资历

2.(福建·中考真题)有学者认为:“大批中下层地主阶级士子以及自耕农出身的读书人,由科举考试入仕途,参与和掌握各级政权。”该学者意在强调科举制( )

A.扩大了政权的统治基础 B.造成了人们思想僵化

C.杜绝了藩镇割据的现象 D.强化了世家大族垄断

B

A

链接中考

3.(盐城·中考真题)明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。这表明明朝( )

A.开创科举制度 B.推行重文轻武

C.实行八股取士 D.大兴文字狱

4.(广东·中考真题)据统计,明代平民出身的进士约占总数50%,清代则减至37.2%;而父祖三代有秀才以上功名者,则由明代的50%,升至清代的62.8%。由此可见,自明至清( )

A.科举取士难度降低 B.平民向上流动变难

C.父祖身份无关紧要 D.社会等级差别缩小

C

B

链接中考

专题概要

战国 -明清

中国古代政治

政权更迭

政治制度

禅让制

世袭制

分封制

郡县制

行省制

中央集权制度

明清

秦汉

夏商周

三国两晋南北朝

隋唐

辽宋夏金元

尧舜禹时期

夏朝开始

西周

秦朝

元朝

重点详解

梳理中国古代朝代更迭

考点1.1

夏商与西周,东周分两段;

春秋和战国,一统秦两汉;

三分魏蜀吴,二晋前后延;

南北朝并立,隋唐五代传;

宋元明清后,皇朝至此完。

朝代歌

重点详解

梳理中国古代朝代更迭

考点1.1

朝代 起止时间 开国皇帝 民族 都城

夏 公元前2070-前1600 禹 汉 阳城

商 公元前1600-前1046 汤 汉 亳——殷

西周 前1046—前771 周武王 汉 镐京

东周 春秋(公元前770-前476)+战国(公元前475-前221) 秦朝 公元前221-前202 嬴政 汉 咸阳

西汉 公元前202-9年 刘邦 汉 长安

东汉 25-220 刘秀 汉 洛阳

魏 220-266 曹丕 汉 洛阳

蜀 221-263 刘备 汉 成都

吴 229-280 孙权 汉 建业

西晋 266-316 司马炎 汉 洛阳

东晋 317 司马睿 汉 建康

重点详解

梳理中国古代朝代更迭

考点1.1

朝代 起止时间 开国皇帝 民族 都城

隋朝 518-618 隋文帝杨坚 汉 长安

唐朝 618-907 唐高祖李源 汉 长安

五代十国 907-960 后梁 朱温 汉

北宋 960-1127 宋太祖赵匡胤 汉 东京

辽 10世纪初 耶律阿保机 契丹族 临潢府

西夏 11世纪前期 元昊 党项族 兴庆府

金 1115年 阿骨打 女真族 中都

南宋 1127-1279 宋高宗赵构 汉 临安

元朝 1271-1368 忽必烈 蒙古族 大都

明朝 1368-1644 明太祖朱元璋 汉 北京

清朝 1636-1911 皇太极 满族 北京

春秋

战国

秦

魏

吴

蜀

西晋

北朝

南朝

辽

宋

夏

金

隋

元

公元前770至公元前221年

公元前221至公元前207年

266 - 316年

220 - 280年

534 - 581年

420 - 589年

581 - 618年

917 - 1276年

1271 - 1368年

元朝结束了辽宋夏金的分裂

西晋结束了三国时期的分裂

隋朝结束了南北朝的分裂

秦朝结束了春秋战国的分裂

重点详解

结束大分裂实现大统一的王朝

考点1.2

历史时期 夏商西周 春秋战国 秦汉 三国两晋 南北朝 隋唐 五代辽宋夏金元 明清

阶段特征 早期国家的产生和发展 大动荡、大变革、大发展 统一多民族国家的建立和巩固 政权分立与民族交融 繁荣与开放的时代 民族关系发展和社会变化 统一多民族国家的巩固与发展

表现 奴隶制国家的建立和发展;分封制;青铜文明 春秋争霸、战国兼并;商鞅变法、百家争鸣;铁器使用、牛耕推广 秦始皇完成统一、确立中央集权制度;汉武帝巩固了大一统局面 三国鼎立;北魏孝文帝改革 “贞观之治”“开元盛世”;开放的对外政策和文化政策 宋辽、宋夏、宋金并立;回族形成;经济重心南移 皇权加强并达到顶峰;统一多民族国家巩固;康乾盛世;资本主义萌芽;闭关锁国政策

重点详解

中国古代史分期、分阶段特征

考点1.3

1.(山东青岛·中考真题)下图是某同学制作的中国古代朝代更替表(部分)。空白处政权的建立者是( )

A.嬴政 B.刘邦 C.刘秀 D.杨坚

2.(陕西·中考真题)阅读中国古代时间轴,关于②阶段特征表述正确的是( )

A.早期国家与社会变革

B.繁荣与开放的时代

C.统一多民族国家的建立和巩固

D.政权分立与民族交融

C

B

链接中考

炎帝

皇帝

尧

舜

禹

启

禅让制

世袭制

公天下

家天下

【世袭制】

约公元前2070年,禹建立了我国历史上第一个王朝——夏朝,他的儿子启继承了王位,标志着世袭制代替了禅让制。

制度 禅让制 世袭制

标准

方式

人物

贤德

血缘

民主推选

舜禹

世代传承

启

从禅让制到世袭制

考点 2

重点详解

【禅让制】

通过推举产生部落联盟首领的办法。

1.(无锡·中考真题)中华文明早期,废“天下为公”而行“天下为家”,世袭制代替了禅让制,人们“各亲其亲,各子其子”。这一现象开始于( )

A.夏朝 B.商朝 C.周朝 D.秦朝

2.(泰安·中考真题)世袭制在中国延续了近四千年,对中国社会影响深远。这种制度开始于( )

A.禹传子,家天下 B.西周分封制

C.秦始皇统一六国 D.东汉光武中兴

3.(黄石·中考真题)《礼记 礼运》中“大道之行也,天下为公,选贤与能,……是谓大同。今大道既隐,天下为家,……是谓小康。”其中,“天下为家”所指的制度是( )

A.禅让制 B.世袭制 C.郡县制 D.科举制

A

A

B

链接中考

重点详解

分封制

考点 3

目的 稳定周初的政治形势,巩固疆土

分封对象 宗亲和 等 分封依据 根据 远近和功劳大小 内容 (1)诸侯权力:授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国;诸侯具有较大的独立性,可以在自己的封地内进行再分封 (2)诸侯义务:需要向周王进献贡物,并服从周王调兵 贵族等级 天子、诸侯、卿大夫、士 影响 (1)作用:保证周王朝对地方的控制,稳定政局,扩大统治范围 (2)局限性:维持了诸侯国相对独立的地位,分散了国家权力,为春秋时期的争霸战争埋下了祸根 实质 确立了周王朝的社会等级制度 功臣

血缘关系

周初分封诸侯国示意图

史料实证:“封建亲戚,以藩屏周”

补充拓展

西周分封制

西欧封建制度

血缘

王权强盛

普天之下,莫非王土。

率土之滨,莫非王臣。

我的附庸的附庸不是我的附庸

土地

王权有限

对比分封制与西欧的封建等级制度:

1.(福建·中考真题)西周时期,周王定期到各地巡视,考察诸侯的政绩,诸侯则需定期朝觐周王,接受周王重新宣布的爵位等级。周王旨在( )

A.发展农业生产 B.提高军队实力

C.巩固国家统治 D.加强封建专制

2.(呼和浩特·中考真题)“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟,庶人工商各有分亲……”“普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣。”这两段话反映的是( )

A.夏朝的“家天下” B.西周的分封制

C.秦朝的郡县制 D.西汉的“大一统”

C

B

链接中考

皇帝

太尉

丞相

御史大夫

郡 (守)

县(令或长)

最高统治者

中央

政府

地方

政府

君主专制 中央集权

重点详解

历代王朝强化中央集权制度

考点 4

秦朝政治建制示意图

秦朝开创大一统的中央集权制度

(1)皇帝制:最高统治者称 ,至高无上,总揽全国一切军政大权。

(2)中央政权机构:皇帝之下,设 (行政)、太尉(军事)、 (监察),最后的决断权由皇帝掌控。

(3)在地方:建立 ,郡县的长官都由朝廷直接任免,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式,这些措施有利于中央集权的加强和国家统一。

皇帝

丞相

御史大夫

郡县制

分封制 郡县制

相同点 目的 都是为了加强对地方的控制,巩固统治。 性质 都是中国古代重要的地方行政制度。 不同点 划分原则 血缘关系 地域

是否世袭 世袭 不世袭

与中央关系 相对独立 直属中央管理

对比分封制与郡县制不同:

补充拓展

分封制

郡县制

汉武帝采纳主父偃的建议实行“推恩令”,削弱诸侯王势力。

建立刺史制度,监视地方官吏、豪强及其子弟。

重点详解

历代王朝强化中央集权制度

考点 4

王国

诸侯

王国

王国

王国

列侯

王国

侯国

侯国

侯国

侯国

侯国

侯国

侯国

侯国

侯国

侯国

侯国

侯国

隋朝创立、唐朝完善三省六部制和科举制,使专制主义中央集权制度进一步完善。

宋太祖通过“杯酒释兵权”解除了朝中大将的兵权;在中央采取分化事权的办法,削弱相权;将地方的政权、财权和军权,收归中央,实行重文轻武的国策,大大加强了中央集权。

重点详解

历代王朝强化中央集权制度

考点 4

皇帝

中书省

枢密院

御史台

地方

行中书省

路、府、州、县和宣慰司

中书省直辖(腹里)

山东、山西、河北

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

行政事务

军事事务

监察事务

中央

元朝:实行行省制度,中央设中书省,掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,地方设行省,行省之下设路、府、州、县;

设宣政院管理西藏,在西藏设立宣慰使司都元帅府,西藏正式成为中央直接管辖下的地方行政区域;

设北庭都元帅府等机构加强对西域的管辖;

设澎湖巡检司管辖澎湖和琉球(今台湾)。

重点详解

历代王朝强化中央集权制度

考点 4

明朝——中央:废丞相,权分六部,直接向皇帝负责;分散兵权,统归兵部;

地方:废行省,设三司;设立厂卫特务机构(锦衣卫和东厂);实行八股取士。

设军机处,搁置议政王大臣会议,便于皇帝独掌朝政;

注重从思想领域严密控制知识分子,大兴文字狱;在文化上实行专政政策,君主专制政治达到顶峰。

重点详解

历代王朝强化中央集权制度

考点 4

中国古代君主专制中央集权制度的特点 中国古代君主专制中央集权制度的作用 (1)皇权至高无上。 ①帝位终身制和皇位世袭制。 ②从中央到地方的各级官吏一律由皇帝任免,不得世袭。 ③皇帝从决策到行使立法、行政、司法等权力都具有独断性。 ④皇权借助于神权,宣扬“君权神授”等理念。 (2)文化专制是政治专制的副产品。 (3)中央和地方、君权和相权的矛盾是此制度下的两种主要矛盾。 (4)君主专制在明清时期登峰造极,并走向反动。 积极 消极

促进了统一多民族国家的形成和发展,巩固了国家统一,为封建经济的发展创造了条件,也有利于民族交融。 易引发统治集团内部的各种矛盾斗争,易形成暴政和腐败现象,激化社会矛盾。在封建社会后期,阻碍了资本主义萌芽的发展和社会的变革,禁锢了人们的思想,阻碍了生产力的发展。

重点详解

历代王朝强化中央集权制度

考点 4

1.(金昌·中考真题)隋朝时,始开科举,科举不分门第,不论贵贱,唯才是举;科举士子读万卷书,方可有“鱼跃龙门”之巨变。这说明科举制度在选拔官吏时( )

A.依据家世门第 B.注重真才实学

C.重视道德品质 D.看重身份资历

2.(福建·中考真题)有学者认为:“大批中下层地主阶级士子以及自耕农出身的读书人,由科举考试入仕途,参与和掌握各级政权。”该学者意在强调科举制( )

A.扩大了政权的统治基础 B.造成了人们思想僵化

C.杜绝了藩镇割据的现象 D.强化了世家大族垄断

B

B

链接中考

3.(西藏·统考中考真题)元朝是中国古代历史上的一个重要时期,对统一多民族国家的发展产生了深远的影响。从元朝开始,省作为地方一级行政区的名称,一直沿用至今。这一行政区划与管理的制度,被称为( )

A.分封制 B.郡县制 C.行省制度 D.科举制

4.(江苏泰州·统考中考真题)“它设立于雍正年间,为清代所独创,它直接听命于皇帝,随时承旨,随时草诏办理。”材料反映了清朝( )

A.君主专制进一步强化 B.军机处拥有最高决定权

C.雍正弱化了君主权力 D.对外实行“闭关锁国”

C

A

链接中考

确立

隋唐

影响

科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。科举制成为历朝选拔官员的主要制度,一直维持了约1300年。

魏晋时期:“上品无寒门、下品无士族”

隋朝以后:“朝为田舍郎,暮登天子堂”

最大不同?

隋文帝开始用分科考试的办法选拔官员;

隋炀帝时设进士科,标志着科举制正式确立。

重点详解

科举制度的发展

考点 5

僵化

明朝提倡尊孔崇儒,实行八股取士,考试内容仅限于四书五经,禁锢了思想,脱离实际,无法培养实际能力。

唐太宗增加科举考试科目,进士科成为最重要的科目;

武则天大力发展科举制,创立殿试制度。

唐玄宗时,诗赋成为进士科的主要考试内容

1905年,废除科举制。

完善

废除

唐朝

明朝

清朝

重点详解

科举制度的发展

考点 5

1.(金昌·中考真题)隋朝时,始开科举,科举不分门第,不论贵贱,唯才是举;科举士子读万卷书,方可有“鱼跃龙门”之巨变。这说明科举制度在选拔官吏时( )

A.依据家世门第 B.注重真才实学

C.重视道德品质 D.看重身份资历

2.(福建·中考真题)有学者认为:“大批中下层地主阶级士子以及自耕农出身的读书人,由科举考试入仕途,参与和掌握各级政权。”该学者意在强调科举制( )

A.扩大了政权的统治基础 B.造成了人们思想僵化

C.杜绝了藩镇割据的现象 D.强化了世家大族垄断

B

A

链接中考

3.(盐城·中考真题)明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。这表明明朝( )

A.开创科举制度 B.推行重文轻武

C.实行八股取士 D.大兴文字狱

4.(广东·中考真题)据统计,明代平民出身的进士约占总数50%,清代则减至37.2%;而父祖三代有秀才以上功名者,则由明代的50%,升至清代的62.8%。由此可见,自明至清( )

A.科举取士难度降低 B.平民向上流动变难

C.父祖身份无关紧要 D.社会等级差别缩小

C

B

链接中考

同课章节目录