2025年中考二轮大专题复习01 中国古代政治(测试题)含解析

文档属性

| 名称 | 2025年中考二轮大专题复习01 中国古代政治(测试题)含解析 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 566.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-01 11:38:08 | ||

图片预览

文档简介

2025届中考历史二轮大专题复习配套测试题

专题一:中国古代政治

姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

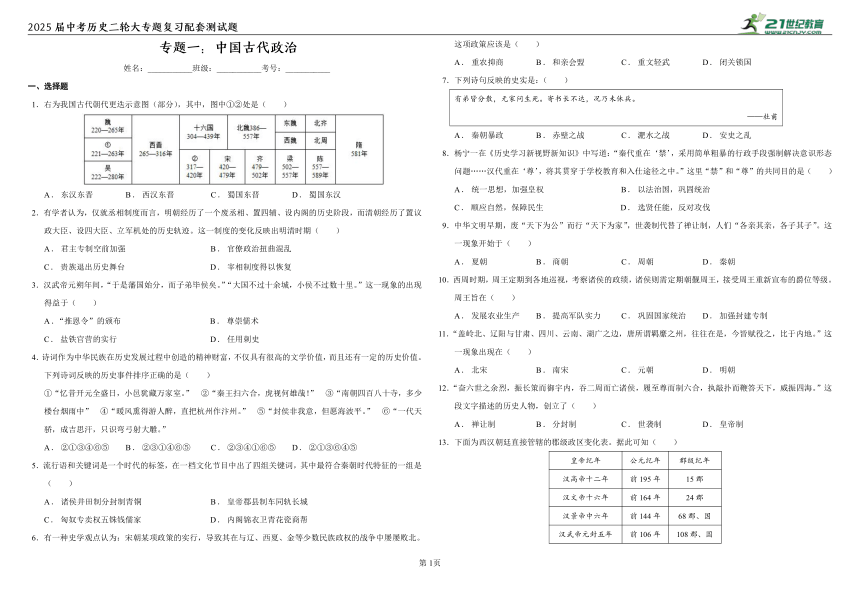

1.右为我国古代朝代更迭示意图(部分),其中,图中①②处是( )

A.东汉东晋 B.西汉东晋 C.蜀国东晋 D.蜀国东汉

2.有学者认为,仅就丞相制度而言,明朝经历了一个废丞相、置四辅、设内阁的历史阶段,而清朝经历了置议政大臣、设四大臣、立军机处的历史轨迹。这一制度的变化反映出明清时期( )

A.君主专制空前加强 B.官僚政治扭曲混乱

C.贵族退出历史舞台 D.宰相制度得以恢复

3.汉武帝元朔年间,“于是藩国始分,而子弟毕侯矣。”“大国不过十余城,小侯不过数十里。”这一现象的出现得益于( )

A.“推恩令”的颁布 B.尊崇儒术

C.盐铁官营的实行 D.任用刺史

4.诗词作为中华民族在历史发展过程中创造的精神财富,不仅具有很高的文学价值,而且还有一定的历史价值。下列诗词反映的历史事件排序正确的是( )

①“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。” ②“秦王扫六合,虎视何雄哉!” ③“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中” ④“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。” ⑤“封侯非我意,但愿海波平。” ⑥“一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。”

A.②①③④⑥⑤ B.②③①④⑥⑤ C.②③④①⑥⑤ D.②①③⑥④⑤

5.流行语和关键词是一个时代的标签,在一档文化节目中出了四组关键词,其中最符合秦朝时代特征的一组是( )

A.诸侯井田制分封制青铜 B.皇帝郡县制车同轨长城

C.匈奴专卖权五铢钱儒家 D.内阁锦衣卫青花瓷商帮

6.有一种史学观点认为:宋朝某项政策的实行,导致其在与辽、西夏、金等少数民族政权的战争中屡屡败北。这项政策应该是( )

A.重农抑商 B.和亲会盟 C.重文轻武 D.闭关锁国

7.下列诗句反映的史实是:( )

有弟皆分散,无家问生死。寄书长不达,况乃未休兵。 ——杜甫

A.秦朝暴政 B.赤壁之战 C.淝水之战 D.安史之乱

8.杨宁一在《历史学习新视野新知识》中写道:“秦代重在‘禁’,采用简单粗暴的行政手段强制解决意识形态问题……汉代重在‘尊’,将其贯穿于学校教育和入仕途径之中。”这里“禁”和“尊”的共同目的是( )

A.统一思想,加强皇权 B.以法治国,巩固统治

C.顺应自然,保障民生 D.选贤任能,反对攻伐

9.中华文明早期,废“天下为公”而行“天下为家”,世袭制代替了禅让制,人们“各亲其亲,各子其子”。这一现象开始于( )

A.夏朝 B.商朝 C.周朝 D.秦朝

10.西周时期,周王定期到各地巡视,考察诸侯的政绩,诸侯则需定期朝觐周王,接受周王重新宣布的爵位等级。周王旨在( )

A.发展农业生产 B.提高军队实力 C.巩固国家统治 D.加强封建专制

11.“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”这一现象出现在( )

A.北宋 B.南宋 C.元朝 D.明朝

12.“奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭答天下,威振四海。”这段文字描述的历史人物,创立了( )

A.禅让制 B.分封制 C.世袭制 D.皇帝制

13.下面为西汉朝廷直接管辖的郡级政区变化表。据此可知( )

皇帝纪年 公元纪年 郡级纪年

汉高帝十二年 前195年 15郡

汉文帝十六年 前164年 24郡

汉景帝中六年 前144年 68郡、国

汉武帝元封五年 前106年 108郡、国

A.诸侯国与朝廷间矛盾日益激化 B.王国控制的区域越来越大

C.中央行政机构进行较大的调整 D.中央对地方控制大大加强

14.汉武帝改变了以前专用功臣列侯及其子弟为相的传统,开始擢用没有政治背景的一般土人为相,拜相后始封侯。这样做主要是为了( )

A.削弱王国势力 B.加强君主权力 C.改善财政状况 D.提升儒学地位

15.“论至德者不和于俗,成大功者不谋于众。是以圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼。”这段话主要蕴含了( )

A.赏罚分明的理念 B.无为而治的观念 C.为政以德的思想 D.变革进取的精神

16.有学者指出:“周王和周公建国,立七十一,姬姓五十三,以同姓为枝干,是家天下政治的再一步成长和扩大。”这说明分封制的主要作用是( )

A.巩固了西周疆土 B.确立了等级制度 C.实现了富国强兵 D.促进了民族交融

17.元朝建立后,在吐蕃地区设立宣慰使司都元帅府,行使行政管理权,由中央机构直接统辖。这一“中央机构”是( )

A.中书省 B.宣政院 C.枢密院 D.御史台

18.在某展厅,小明读到了“从分封到县郡”“从青铜器到铁器”“从贵族到士人”的导览内容。据此判断本展厅的主题最有可能是( )

A.春秋战国时期的社会变化 B.秦汉时期的中央集权制度

C.魏晋时期的北方民族交融 D.隋唐时期的制度变化与创新

19.如图是1978年随县曾侯乙墓出土的文物之一铜冰鉴,中间有夹层,可放冰块,是战国时期贵族使用的青铜冰酒器,是已考古发现的最早“冰箱”。它可说明( )

A.随州手工业领先世界 B.春秋时期的经济发展

C.商朝青铜器工艺高超 D.战国时期的社会变化

20.有学者认为:“这种政策使中国陷入了深渊,错失了利用对外贸易发展经济、建设国家的机遇;这种政策的实行,导致了中国一度处于世界先进行列的航海业日益落后于西方,阻碍了海外市场的开拓与资本的原始积累。”材料中的“这种政策”是( )

A.重农抑商 B.闭关锁国 C.朝贡贸易 D.殖民掠夺

21.下列对应正确的是( )

A.契丹族—阿骨打—辽 B.女真族—阿保机—金

C.党项族—元昊—西夏 D.蒙古族—铁木真—元

22.《魏书》记载,北魏孝文帝改革前,举行祭典依北土旧俗,由有司代祭;改革后,按华夏礼制,由皇帝亲祭这一变化( )

A.消除了民族之间的隔阂 B.推动了北魏统一南北

C.促进了鲜卑政权的汉化 D.提升了官员政治素养

23.明朝朱元璋封了25个藩王在外抵御外敌,严令藩王不得进京,结果是藩王有兵但不得进京。而清朝王爷的册封是礼仪性的,且必须居住在京城,结果是王爷无兵且不得出京。明清两朝对藩王的管制从侧面反映出( )

A.藩王在威胁皇权 B.分封制日渐徒有其名

C.中央集权的加强 D.宗室诸王地位的提高

24.东晋初年,祖逖率军北伐,经四年苦战,收复黄河以南广大失土。正当他厉兵秣马,准备进军河北时,朝廷派戴渊为都督指挥祖逖,并扼制祖逖后路。材料描述的是,东晋初年( )

A.政府决意收复中原 B.政府阻挠将领北伐

C.政权被文臣所控制 D.政权落入武将手中

25.阅读中国古代时间轴,关于②阶段特征表述正确的是( )

A.早期国家与社会变革 B.繁荣与开放的时代

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.政权分立与民族交融

26.东汉光武帝在分封功臣爵邑(爵位与城邑)时,阴乡侯阴识虽有军功,然以贵人阴丽华之兄身处外戚,竟不得增邑。当时,外戚授官,也以九卿为限。材料说明光武帝时期( )

A.重用宦官 B.控制外戚 C.宦官专权 D.外戚专权

27.“中华文明起源研究的核心,是探索各地区社会如何由简单聚落发展为国家形态的过程。”以下有助于研究“国家形态”的是( )

A.北京人遗址 B.河姆渡遗址 C.黄帝的传说 D.安阳殷墟

28.“唐时,考官和士子交通,还在所不禁……晚唐以后,规则逐渐加严,禁怀挟和糊名易书等制度,逐渐兴起。明清继之,考试关防,日益严密。”这体现的科举制的特点是( )

A.自由报考 B.分科取士 C.稳定延续 D.注重公平

29.唐初,三省以尚书省为首,尚书令位高权重。唐太宗时,因其曾任尚书令,“其后人臣莫敢当”,尚书令一职时有空缺,并逐渐演变成荣誉职衔。后来,唐高宗下令废除尚书令。唐前期尚书令地位的变化反映了( )

A.君主专制得到了加强 B.宰相制度被彻底废除

C.决策权与执行权分离 D.中央集权不断地强化

30.宋朝官僚主要有“阶、职、差遣”等称谓,“阶”、“职”为虚名,只有“差遣”才掌握实际权力,州县长官也都由皇帝“差遣”京官去担任,出现“居其官不知其职者十常八九”的情形。这些做法( )

A.扩大了科举考试影响 B.加强了中央集权统治

C.落实了重文轻武政策 D.提高了行政管理效率

二、非选择题

31.阅读下列材料,回答问题。(13分)

材料一

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者,皆有所养。

(1)材料一中“天下为公,选贤与能”,历史上把这种选举办法称为什么制度?请列举一位通过该种选举办法当上联盟首领的人物。

材料二

禹传子,家天下。

(2)从材料二看,更替首领的办法变为什么制度?“家天下”的局面从谁开始?

材料三

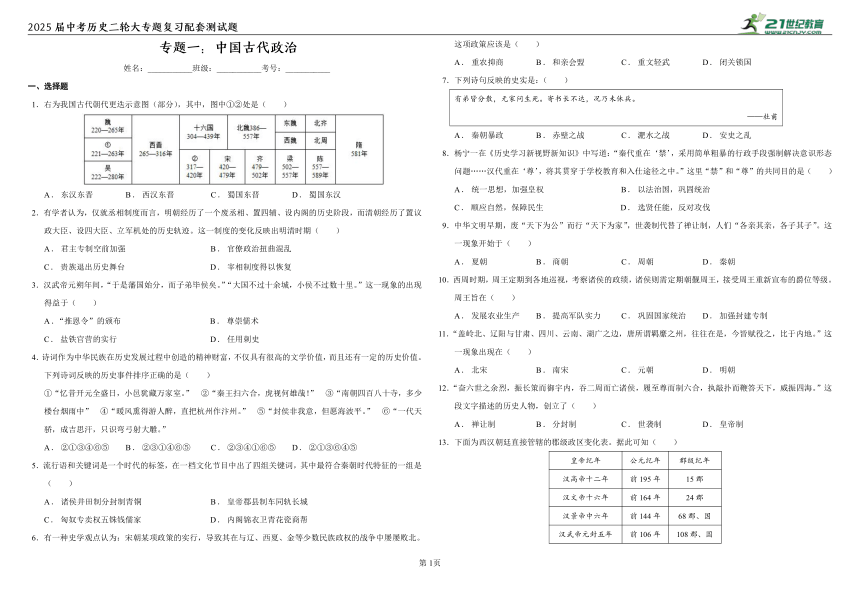

如图1

图1 图2

(3)材料三的图反映的是哪一朝代的什么制度?分别写出图中人物A和B的身份。

材料四

图2是秦朝的政治建制图

(4)请写出材料二中空白处的官职,以及这一政治制度的名称。

材料五

西汉初,贾谊向文帝上《治安策》,“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力”。后来,汉武帝“众建诸侯而少其力”。

(5)写出材料五中汉武帝“众建诸侯而少其力”的措施名称。这一措施他是采用了谁的建议?

(6)归纳材料四和材料五中的措施和制度,写出统治者实行的共同目的。

32.每个朝代都有自己的印记。这些印记形成了中华民族独特的精神标识,诠释着中华文明的博大内涵。阅读下列材料,完成相关问题。(10分)

【精神印记·文字相伴】

材料一

这项秦代的改革,是汉代逐步发展的进一步简化字体的必不可少的基础,结果是楷体字从此一直成为通用文字,直到近几十年才让位于中华人民共和国现在使用的“简体字”。如果没有秦的改革,可以想象,几种地区性的不同文字可能会长期存在下去……在造成政治统一和文化统一的一切文化力量中,文字的一致性几乎肯定是最有影响的因素。

——摘编自【英】崔瑞德 鲁惟一编《剑桥中国秦汉史》

【政治印记·制度留痕】

材料二

唐代针对此弊,改成自由竞选,所谓“怀牒自列”,即不需要地方长官察举,更不需要中央九品中正评定,把进仕之门扩大打开,经由各人各自到地方政府报名,参加中央之考试。这制度,大体说来,较以前是进步的。

——摘自钱穆著《中国历代政治得失》

【物态印记·技术创新】

材料三

宋代,制瓷业达到了一个新的高峰,成为我国瓷器史上的黄金时代。宋代瓷窑众多,广泛分布于全国各地,不论是在经济发达地区,还是在相对落后的地区,都有规模不等的窑场。制瓷技术也不断进步和革新,工匠对烧装技术进行了变革,大大提高了生产效率;还对炉温合理调控以及坯泥和釉彩巧妙配料,大大提高了瓷器的质量。

——摘编自游彪著《宋史》

(1)根据材料一回答,秦代采取了什么措施?该措施有哪些影响?

(2)根据材料二回答,唐代实行了什么制度?为什么说这一制度是“进步的”?

(3)根据材料三概括,宋代的制瓷业有哪些特点?

(4)综合上述材料并结合所学知识谈一谈,如何让中华文明焕发时代光芒?

33.封建王朝或盛或衰,与官吏的选拔和任用有密切关系。阅读材料,回答问题。

材料一

汉武帝破例拔擢狱吏出身的公孙弘为丞相,是让儒士广泛参政的标志。公孙弘四十岁才学《春秋》,竟能拜相封侯,使士人和一般官吏看到要被任用和升迁,必须学习儒经。汉武帝此举,意在树立榜样,使天下“群士仰慕”。

——据张诚《汉武帝时期选官制度简论》

(1)结合所学知识,指出汉武帝拔擢公孙弘反映的治国思想。

材料二

魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在开皇中废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。开皇三年正月,“诏举贤良”。开皇十八年,“诏……以志行修谨、清平干济二科举人”。

——据白寿彝《中国通史》

(2)结合所学知识,判断材料中“开皇”所指的统治者,并简要说明其统治时期选官制度的主要变化。

材料三

洪武三年(1370年),朱元璋下诏设科取士……规定以入股文取士,以“四书”、“五经”为题,行文必须根据古人的思想来阐释,不许有自己的见解。

——据白寿彝《中国通史》

(3)根据材料,指出朱元璋统治时期选官制度的弊端。结合所学知识,简要说明上述统治者变革选官制度的共同目的。

专题一:中国古代政治

测试试题评分参考

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C A A B B C D A A C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C D D B D A B A D B

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 C C C B B B D D A B

1.【答案】C【解析】根据所学知识,图中出现魏国、吴国表明已是三国时期,①处应该是蜀国,西晋灭亡之后是东晋,C选项正确;选项A、B、D中均包含了“西汉”或“东汉”,而图中的这些朝代都已经不存在了,因此这些选项可以排除A、B、D选项。

2.【答案】A【解析】据材料可知,明朝废除了丞相制度之后,逐渐形成兼职丞相制,大臣承担着丞相的责任,却没有丞相的权力,明朝内阁权力来源于皇帝,无法制约皇权,清朝军机处的军机大臣级别不高,只能在皇帝面前跪奏笔录,没有最终决定权,实质上加强了皇帝专制独裁的权力,故选A项;明清中枢机构的演变是有体系的,有一定的运行机制,B项说法错误,且材料没有体现官僚政治扭曲混乱,排除B项;材料体现的不是贵族政治,宋朝彻底结束贵族政治,在明清之前贵族政治已经退出历史舞台,不符合题意,排除C项;宰相制度没有恢复,排除D项。

3.【答案】A【解析】根据题干中“藩国始分”“子弟毕侯”“大国……数十里”并结合所学知识可知,题干材料反映的是汉武帝在政治上实行推恩令削弱了诸侯王的势力,加强了对地方的控制,故选A项;尊崇儒术是为实现思想上的大一统所采取的措施,与题干内容不符,排除B项;实行盐铁官营是为加强对经济的控制所采取的措施,与题干内容不符,排除C项;任用刺史是为监视地方官吏、豪强及其子弟,与题干内容不符,排除D项。

4.【答案】B【解析】据“排序正确”可知,①“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。”描写的是唐玄宗时期开元盛世的场景;②“秦王扫六合,虎视何雄哉!” 描写的是秦始皇统一六国的场景;③“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”描写的是南朝时期佛教盛行的场景;④“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”描写的是南宋统治者苟且偷安,偏安一隅的场景;⑤“封侯非我意,但愿海波平。”描写的是明朝抗倭英雄戚继光抗倭决心和势在必行的坚强意志;⑥“一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。”是毛泽东对蒙古政权开创者成吉思汗(铁木真)的评价,铁木真被尊称为成吉思汗在其1206年完成了蒙古草原的统一之后,故而,按照年代顺序排列,应为:秦→南朝→唐朝→南宋→蒙元→明朝,②③①④⑥⑤符合题意,B项正确;②①③④⑥⑤、②③④①⑥⑤、②①③⑥④⑤均不符合题意,排除A项、C项、D项。

5.【答案】B【解析】根据所学知识可知,秦朝建立后,创立了大一统的中央集权制度,国家最高统治者称皇帝,地方上建立郡县制,采取了一系列巩固统一的措施,车同轨,书同文,修建了长城抵御北方的匈奴,故选B项;诸侯井田制分封制青铜最符合西周时代特征,排除A项;匈奴专卖权五铢钱儒家最符合西汉汉武帝时期时代特征,排除C项;内阁锦衣卫青花瓷商帮最符合明朝时代特征,排除D项。

6.【答案】C【解析】根据所学知识可知,为防止武将专横跋扈,宋朝实行重文轻武政策,造成军队战斗力减弱,导致其在与辽、西夏、金等少数民族政权的战争中屡屡败北,故选C项;重农抑商政策是先秦以来,诸多朝代均实行的政策,但宋朝时期,重视商业发展,商业贸易繁荣,排除A项;和亲会盟政策在唐朝时期有使用,促进了民族交融,与题干内容不符,排除B项;闭关锁国是清朝时期实行的对外政策,与题干内容不符,排除D项。

7.【答案】D【解析】材料杜甫诗歌“有弟皆分散,无家问生死。寄书长不达,况乃未休兵”的意思是虽有兄弟但都离散,家园无存,互相间都无从得知生死的消息,寄往洛阳城的家书总是不能送到,何况战乱频繁还没有停止,结合所学可知,杜甫处于唐朝由盛转衰时期,诗歌反映的是由于唐朝755年安史之乱的发生,导致北方战乱频繁,人民流离失所,故选D项;材料反映的是唐朝安史之乱,与秦朝暴政无关,排除A项;赤壁之战是孙刘联军大胜曹操,为三国鼎立局面形成奠定基础,不符合题意,排除B项;淝水之战发生在东晋与前秦之间,与材料无关,排除C项。

8.【答案】A【解析】根据题意结合所学可知,秦代的“禁”是指焚书坑儒,汉代的“尊”是指“罢黜百家,尊崇儒术”,这两种政策的目的都是加强思想控制,巩固统治,加强皇权,故选A项;以法治国与西汉推崇儒学的主张不符,排除B项;顺应自然是道家思想,与题中秦、汉的思想文化政策不符,排除C项;选贤任能,反对攻伐是墨家的主张,不符合题意,排除D项。

9.【答案】A【解析】根据题干材料“天下为家”、“世袭制代替了禅让制”并结合所学知识可知,禹建立夏朝,禹死后,其子启即位,王位世袭制代替了禅让制,故选A项;世袭制代替禅让制开始于夏朝,不是商朝,排除B项;世袭制开始于夏朝,周朝建立了分封制,排除C项;世袭制开始于夏朝,秦朝建立了中央集权制度,排除D项。

10.【答案】C【解析】西周建立后,推行分封制度,周天子分封诸侯,据“周王定期到各地巡视”“诸侯则需定期朝觐周王”可知,周天子定期巡视诸侯,诸侯必须朝觐周天子,体现出周天子对诸侯的控制,可以巩固国家统治,故选C项;材料主要涉及周王对地方诸侯的控制,没有涉及农业生产,排除A项;据“重新宣布的爵位等级”可知,其强调的是周王可以授予诸侯爵位等级,但其并未涉及具体的军队实力,排除B项;西周时期尚未进入封建社会,排除D项。

11.【答案】C【解析】据“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边”可知,材料大意是指元朝疆域辽阔,以往由当地少数民族首领管理的一些地区,也征发赋役,与内地趋于一致,故选C项;两宋、明朝时期的疆域未达岭北地区,排除A项、B项、D项。

12.【答案】D【解析】据“吞二周而亡诸侯”“履至尊而制六合”可知,秦始皇灭六国,建立秦朝,在任时期,秦始皇首创皇帝制度,建立君主专制中央集权制度,故选D项;禅让制是尧舜禹时期的制度,排除A项;分封制是西周时期的制度,排除B项;世袭制是夏朝首创的制度,排除C项。

13.【答案】D【解析】西汉朝廷直接管辖的郡级行政区的数量不断增加,说明中央对地方的控制大大加强,故选D项;朝廷直接管辖的郡级行政区数目的增加是中央对地方控制增强的表现,不能说明诸侯国与朝廷间的矛盾日益激化,排除A项;随着图示郡级政区的数量越来越多,可见王国控制的区域越来越少,排除B项;材料主要涉及郡国并行制带来的不良影响,与中央行政机构的调整无关,排除C项。

14.【答案】B【解析】据“汉武帝”“擢用没有政治背景的一般士人为相”拜相后始封侯”可知,汉武帝改变以前专用功臣列侯及其子弟为相的传统,开始擢用没有政治背景的一般士人为相,丞相由皇帝亲自擢选,加强丞相对皇帝的依赖性,一定程度上能缓解皇权与相权的矛盾。其意在削弱贵族政治,加强君主权力,故选B项;削弱王国势力是通过实行推恩令进行的,排除A项;材料主要涉及汉武帝在政治领域的改革,没有涉及经济方面情况,排除C项;材料主要涉及汉武帝在政治领域的改革,没有涉及汉武帝提升儒学地位的情况,排除D项。

15.【答案】D【解析】题干内容出自商鞅变法,据“可以强国,不法其故”“可以利民,不循其礼”可知,圣人只要能够使国家强盛,就不必沿用旧的成法;只要能够利于百姓,就不必遵循旧的礼制,强调了改革的重要性,故选D项;“不循其礼”与“赏罚分明”不符,材料未涉及具体的奖赏或惩罚,排除A项;“无为而治”即是以制度治国,以制度约束臣民的行为,臣民均遵守法律制度,与“苟可以利民,不循其礼”不符,排除B项;为政以德强调以道德原则治理国家,与“苟可以强国,不法其故”不符,排除C项。

16.【答案】A【解析】根据题干“周王和周公建国......是家天下政治的再一步成长和扩大。”可见分封制以同姓贵族为主体,有利于巩固西周“家天下”的统治,有利于巩固西周疆土,故选A项;题干没有涉及分封制确立了“周天子、诸侯、卿大夫、士、平民、奴隶”等级制度,排除B项;实现富国强兵是战国时期商鞅变法对于秦国的作用,排除C项;题干没有涉及西周的民族关系,排除D项。

17.【答案】B【解析】结合所学知识可知,元朝建立后,在中央设宣政院,在西藏地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。从此,中央政府对西藏正式行使行政管辖,故B项正确;中书省掌管全国的行政事务,排除A项;枢密院负责全国的军事事务,排除C项;御史台负责全国的监察事务,排除D项。

18.【答案】A【解析】春秋战国时期是我国社会大转型时期,战国纷纷变法,废除分封制,设郡置县。春秋战国时期,社会生产力大发展,能够冶铁炼钢,铁器逐渐取代青铜器。春秋战国时期,社会阶层大流动,贵族政治逐渐转向官僚政治,士阶层活跃。据“从分封到县郡”“从青铜器到铁器”“从贵族到士人”可知,其是从三个维度反映春秋战国时期的社会变化,故选A项;中央集权制度是从中央到地方而言的,排除B项;“从青铜器到铁器”与民族融合不符,排除C项;“从青铜器到铁器”与“制度变化与创新”不符,排除D项。

19.【答案】D【解析】铜冰鉴的出现说明青铜器的使用已经生活化,体现出生产力已得到大发展,也正是生产力的大发展,最终使奴隶社会瓦解,封建社会建立,因此,它反映的是战国时期的社会变化,故选D项;材料只提及中国青铜器,没提及其它国家这一时期的青铜器,不能体现随州手工业领先世界,排除A项;材料说的是战国时期,排除B项、C项。

20.【答案】B【解析】提取题干材料关键信息“这种政策导致了中国……日益落后于西方”,结合所学知识,清政府实行的闭关锁国政策使中国日益落后西方,也阻碍了中国海外贸易事业,故选B项;重农抑商政策的内涵是以农为本,农业上自给自足的政策,显然与题干所述“对外贸易发展经济”不符合,排除A项;朝贡贸易制度指中国凭借过硬的实力和商品,始终占据了朝贡贸易中的主导地位,与题干所述不符,排除C项;中国自古以来,从未进行殖民掠夺活动,排除D项。

21.【答案】C【解析】根据所学可知,11世纪前期,党项族首领元昊称大夏皇帝,定都兴庆府,史称西夏,故选C项;契丹族阿保机建立辽,排除A项;女真族阿骨打建立金,排除B项;蒙古族铁木真建立蒙古政权,忽必烈建立元朝,排除D项。

22.【答案】C【解析】根据材料可知,材料反映北魏孝文帝改革前后举行祭奠由按照本土旧俗到按华夏礼治,这一变化促进了鲜卑政权的汉化。北魏孝文帝的一系列改革措施,增强了北魏的实力,促进民族交融,也促进了鲜卑政权的汉化,故选C项;北魏孝文帝改革消除了民族之间的隔阂,表述错误,排除A项;北魏只是统一了黄河流域,没有统一南北,排除B项。材料反映的是举行祭奠的变化,不能反映提升官员政治素养,排除D项。

23.【答案】C【解析】在明朝时期,朱元璋封了25个藩王在外抵御外敌,并严令藩王不得进京。这表明明朝对藩王的管制较为严格,限制了藩王的权力和行动范围,从而加强了中央集权。而在清朝时期,王爷的册封是礼仪性的,必须居住在京城,不能出京。这意味着清朝对王爷的控制也相对严格,限制了王爷的权力和行动自由。这两个例子都体现了中央对地方贵族的管制和控制加强,表明中央集权的加强,C选项正确;虽然藩王具有一定的地方权力,但根据提供的材料,无法得出藩王对皇权构成威胁的结论,排除A选项;虽然明朝对藩王进行管制,但分封制在明朝依然存在,并未完全废除,因此无法得出此结论,排除B选项;根据提供的材料,无法得出宗室诸王地位提高的结论,排除D选项。

24.【答案】B【解析】根据材料描述,朝廷派遣戴渊为都督指挥祖逖,并扼制其后路,可以推断出政府阻挠了将领北伐的行动。这表明政府在某种程度上阻挠了祖逖的北伐计划,B选项正确;材料中并没有明确提及政府决意收复中原的情况。虽然祖逖率军北伐,收复了黄河以南的失土,但并没有明确说明这是政府的决策,排除A选项;材料中没有明确提及政权被文臣所控制的情况。虽然材料中提到朝廷派遣戴渊指挥祖逖并扼制其后路,但并没有说明这是文臣掌握了政权,排除C选项;材料中也没有明确提及政权落入武将手中的情况。尽管祖逖是一位武将,但并没有说明他掌握了整个政权,排除D选项。

25.【答案】B【解析】581—907年处于隋唐时期,当时国家统一,经济发展,对外交往频繁,是繁荣与开放的时代,故选B项;夏商周时期是早期国家与社会变革时期,排除A项;秦汉时期是统一多民族国家的建立和巩固时期,排除C项;魏晋南北朝时期是政权分立与民族交融时期,排除D项。

26.【答案】B【解析】根据材料,光武帝时期阴乡侯阴识虽有军功,但因身处外戚而未得到增邑。同时,外戚授官也受到九卿的限制。这表明光武帝在当时控制了外戚的权力,避免了他们过度干预政治,B选项正确;根据所提供的材料,无法得出光武帝重用宦官的结论。材料中并未提及光武帝对宦官的重用情况,排除A选项;材料中并没有提到宦官专权的情况。虽然材料提到了外戚授官受限,但并未说明宦官在政权中获得了大规模的权力,排除C选项;材料中提到了外戚的存在和一定的权势,但并没有提到外戚专权的情况。相反,材料中强调了光武帝对外戚权力的控制,通过限制外戚授官和爵邑的方式来限制其影响力,排除D选项。

27.【答案】D【解析】据“国家形态”可知,国家形态也叫“主权形态”,它是指人类社会在不同历史阶段具有相对“国家属性”或“主权特征”的组织单位,安阳殷墟属于商朝时期的历史,可用于研究商朝的历史,商朝已经属于早期国家,故选D项;北京人遗址是旧石器时代早期的人类遗址,距今约70万至20万年,群居但尚未定居,排除A项;河姆渡遗址是中国南方早期新石器时代遗址,距今约7000—5000年,能够栽培水稻,定居生活,有助于研究“简单聚落”,而非“国家形态”,排除B项;黄帝的传说没有完全的考古证据来充分证明,且黄帝处于部落联盟时期,排除C项。

28.【答案】D【解析】据“在所不禁”“规则逐渐加严”“考试关防,日益严密”可知,材料叙述了唐朝到明清时期,防止科举考试舞弊的措施越来越严格,体现科举制的特点是注重公平,故选D项;“禁怀挟和糊名易书等制度”与“自由报考”,排除A项;隋以后各王朝设科考试,分科取士,其是科举考试的方法,排除B项;材料反映的是唐朝到明清时期不断防止科举作弊,而不是其稳定延续,排除C项。

29.【答案】A【解析】根据所学解读题干材料可知,唐朝前期的尚书令从原本的实权职务变成了荣誉职衔,后面更是直接被废除,这说明君主专制得到了加强,君权更强而相权遭到了削弱,故选A项;唐高宗废除的只是尚书令这个职务,不是丞相这个制度,明太祖才废除了丞相制度,排除B项;三省六部制本身是决策权与执行权的分离,但材料未体现这一内容,排除C项;中央集权不断强化是古代政治制度的一大发展趋势,但仅凭材料中的唐朝历史无法明确这一趋势,排除D项。

30.【答案】B【解析】据“只有‘差遣’才掌握实际权力,州县长官也都由皇帝‘差遣’京官去担任”可知,地方权力均受制于中央,体现了中央集权的加强,故选B项;材料主要提及宋朝官僚受中央集权的掌控,与科举考试无关,排除A项;材料强调的是整个宋代官僚系统,与文武无关,排除C项;“居其官不知其职者十常八九”与“提高行政管理效率”不符,排除D项。

二、非选择题

31.【答案】

(1)禅让制;尧、舜、禹。

(2)世袭制;禹。

(3)西周的分封制;A天子,B诸侯。

(4)丞相;中央集权制度。

(5)颁布推恩令;主父偃。

(6)巩固统治,加强中央集权。

【解析】

(1)制度:根据材料一中“天下为公,选贤与能”的描述并结合所学知识可知,历史上把这种选举办法称为禅让制。

人物:根据所学知识可知,通过禅让制当上联盟首领的人物包括尧、舜、禹等。

(2)制度、人物:根据材料二中“禹传子,家天下”的描述可知,更替首领的办法变为世袭制,“家天下”的局面从禹开始。

(3)制度、身份:根据材料三中图1所示,森严的等级反映的是西周的分封制,图中人物A和B的身份分别是天子和诸侯。

(4)官职:根据所学知识可知,秦朝在中央设立丞相、太尉和御史大夫,所以材料二中空白处的官职为丞相。

制度名称:根据图示内容并结合所学知识可知,图2中政治制度的名称是中央集权制度。

(5)措施名称:根据所学知识可知,汉武帝“众建诸侯而少其力”的措施名称是推恩令。

人物:汉武帝采取这一措施,是听取了主父偃的建议。

(6)共同目的:根据所学知识可知,秦朝建立中央集权制度以及汉武帝实行推恩令,其目的都是为了巩固统治,加强中央集权。

32.【答案】

(1)统一文字为小篆;使政令能够在全国各地顺利推行,也使不同地域的人民能够顺畅沟通,有利于文化的交流与发展。

(2)科举制;科举制扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。

(3)瓷窑众多,广泛分布于全国各地;制瓷技术不断进步和革新;瓷器的质量大大提高等。

(4)要进行政策创新、科技创新;要加强中外交流,文明互鉴,不断创新等。

【解析】

(1)第一小问措施,据材料一“如果没有秦的改革,可以想象,几种地区性的不同文字可能会长期存在下去”可知,这是秦代统一文字的改革,统一文字为小篆。第二小问影响,据所学可知,秦统一文字,使政令能够在全国各地顺利推行,也使不同地域的人民能够顺畅沟通,有利于文化的交流与发展。

(2)第一小问制度,据材料二“不需要地方长官察举……各人各自到地方政府报名,参加中央之考试。”可知,这是科举制。第二小问原因,据所学可知,科举制的进步性可从选拔范围、凭才能选拔人才、阶层流动、教育发展等角度回答,如科举制扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。

(3)据材料三“宋代瓷窑众多,广泛分布于全国各地……有规模不等的窑场。”可概括为瓷窑众多,广泛分布于全国各地;据材料三“制瓷技术也不断进步和革新……提高了生产效率”可概括为制瓷技术不断进步和革新或者生产效率高;据材料三“还对炉温……提高了瓷器的质量。”可概括为瓷器的质量大大提高。

(4)结合上述材料及所学知识,可从创新、交流角度回答,如要进行政策创新、科技创新;要加强中外交流,文明互鉴,不断创新等。

33.【答案】

(1)思想:尊崇儒术。

(2)统治者:隋文帝;

变化:由重门第的九品中正制到通过考试选拔人才。

(3)弊端:八股文内容空疏,形式呆板,脱离实际,八股取士禁锢思想,被录取后成为皇帝旨意的顺从者,阻碍文化发展;

目的:维护封建统治。

【解析】

(1)根据材料一中,“让儒士广泛参政的标志”“官吏看到要被任用和升迁,必须学习儒经”“意在树立榜样”等信息,可知汉武帝拔擢公孙弘意在树立儒家学术的权威。结合所学可知,这体现了汉武帝“尊崇儒术”的治国思想。

(2)根据材料二中,“九品中正制”在“开皇中废除了”,结合所学可知,隋文帝杨坚在位时废除了九品中正制,开始用分科考试的办法选拨人才。故“开皇”所指的统治者是隋文帝。根据材料二中,“代之而起的是以考试选士的科举制度”可知,由重门第的九品中正制到通过科举考试选拔人才。

(3)根据材料三中,“规定以入股文取士,以‘四书’‘五经’为题”“行文必须根据古人的思想来阐释,不许有自己的见解”,可知,明朝的八股取士,考试的题目必须来自“四书五经”,作答必须根据古人的思想来解释,不许有自己的见解,这就导致了八股文内容空疏,形式呆板,脱离实际,八股取士禁锢思想,被录取后成为皇帝旨意的顺从者,阻碍文化发展。材料一反映的汉武帝尊崇儒术,材料二隋文帝通过考试选拔人才,材料三朱元璋通过八股取士选拔人才,不管那种取士方式,共同的目的都是为了维护封建统治。

第1页

专题一:中国古代政治

姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.右为我国古代朝代更迭示意图(部分),其中,图中①②处是( )

A.东汉东晋 B.西汉东晋 C.蜀国东晋 D.蜀国东汉

2.有学者认为,仅就丞相制度而言,明朝经历了一个废丞相、置四辅、设内阁的历史阶段,而清朝经历了置议政大臣、设四大臣、立军机处的历史轨迹。这一制度的变化反映出明清时期( )

A.君主专制空前加强 B.官僚政治扭曲混乱

C.贵族退出历史舞台 D.宰相制度得以恢复

3.汉武帝元朔年间,“于是藩国始分,而子弟毕侯矣。”“大国不过十余城,小侯不过数十里。”这一现象的出现得益于( )

A.“推恩令”的颁布 B.尊崇儒术

C.盐铁官营的实行 D.任用刺史

4.诗词作为中华民族在历史发展过程中创造的精神财富,不仅具有很高的文学价值,而且还有一定的历史价值。下列诗词反映的历史事件排序正确的是( )

①“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。” ②“秦王扫六合,虎视何雄哉!” ③“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中” ④“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。” ⑤“封侯非我意,但愿海波平。” ⑥“一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。”

A.②①③④⑥⑤ B.②③①④⑥⑤ C.②③④①⑥⑤ D.②①③⑥④⑤

5.流行语和关键词是一个时代的标签,在一档文化节目中出了四组关键词,其中最符合秦朝时代特征的一组是( )

A.诸侯井田制分封制青铜 B.皇帝郡县制车同轨长城

C.匈奴专卖权五铢钱儒家 D.内阁锦衣卫青花瓷商帮

6.有一种史学观点认为:宋朝某项政策的实行,导致其在与辽、西夏、金等少数民族政权的战争中屡屡败北。这项政策应该是( )

A.重农抑商 B.和亲会盟 C.重文轻武 D.闭关锁国

7.下列诗句反映的史实是:( )

有弟皆分散,无家问生死。寄书长不达,况乃未休兵。 ——杜甫

A.秦朝暴政 B.赤壁之战 C.淝水之战 D.安史之乱

8.杨宁一在《历史学习新视野新知识》中写道:“秦代重在‘禁’,采用简单粗暴的行政手段强制解决意识形态问题……汉代重在‘尊’,将其贯穿于学校教育和入仕途径之中。”这里“禁”和“尊”的共同目的是( )

A.统一思想,加强皇权 B.以法治国,巩固统治

C.顺应自然,保障民生 D.选贤任能,反对攻伐

9.中华文明早期,废“天下为公”而行“天下为家”,世袭制代替了禅让制,人们“各亲其亲,各子其子”。这一现象开始于( )

A.夏朝 B.商朝 C.周朝 D.秦朝

10.西周时期,周王定期到各地巡视,考察诸侯的政绩,诸侯则需定期朝觐周王,接受周王重新宣布的爵位等级。周王旨在( )

A.发展农业生产 B.提高军队实力 C.巩固国家统治 D.加强封建专制

11.“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”这一现象出现在( )

A.北宋 B.南宋 C.元朝 D.明朝

12.“奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭答天下,威振四海。”这段文字描述的历史人物,创立了( )

A.禅让制 B.分封制 C.世袭制 D.皇帝制

13.下面为西汉朝廷直接管辖的郡级政区变化表。据此可知( )

皇帝纪年 公元纪年 郡级纪年

汉高帝十二年 前195年 15郡

汉文帝十六年 前164年 24郡

汉景帝中六年 前144年 68郡、国

汉武帝元封五年 前106年 108郡、国

A.诸侯国与朝廷间矛盾日益激化 B.王国控制的区域越来越大

C.中央行政机构进行较大的调整 D.中央对地方控制大大加强

14.汉武帝改变了以前专用功臣列侯及其子弟为相的传统,开始擢用没有政治背景的一般土人为相,拜相后始封侯。这样做主要是为了( )

A.削弱王国势力 B.加强君主权力 C.改善财政状况 D.提升儒学地位

15.“论至德者不和于俗,成大功者不谋于众。是以圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼。”这段话主要蕴含了( )

A.赏罚分明的理念 B.无为而治的观念 C.为政以德的思想 D.变革进取的精神

16.有学者指出:“周王和周公建国,立七十一,姬姓五十三,以同姓为枝干,是家天下政治的再一步成长和扩大。”这说明分封制的主要作用是( )

A.巩固了西周疆土 B.确立了等级制度 C.实现了富国强兵 D.促进了民族交融

17.元朝建立后,在吐蕃地区设立宣慰使司都元帅府,行使行政管理权,由中央机构直接统辖。这一“中央机构”是( )

A.中书省 B.宣政院 C.枢密院 D.御史台

18.在某展厅,小明读到了“从分封到县郡”“从青铜器到铁器”“从贵族到士人”的导览内容。据此判断本展厅的主题最有可能是( )

A.春秋战国时期的社会变化 B.秦汉时期的中央集权制度

C.魏晋时期的北方民族交融 D.隋唐时期的制度变化与创新

19.如图是1978年随县曾侯乙墓出土的文物之一铜冰鉴,中间有夹层,可放冰块,是战国时期贵族使用的青铜冰酒器,是已考古发现的最早“冰箱”。它可说明( )

A.随州手工业领先世界 B.春秋时期的经济发展

C.商朝青铜器工艺高超 D.战国时期的社会变化

20.有学者认为:“这种政策使中国陷入了深渊,错失了利用对外贸易发展经济、建设国家的机遇;这种政策的实行,导致了中国一度处于世界先进行列的航海业日益落后于西方,阻碍了海外市场的开拓与资本的原始积累。”材料中的“这种政策”是( )

A.重农抑商 B.闭关锁国 C.朝贡贸易 D.殖民掠夺

21.下列对应正确的是( )

A.契丹族—阿骨打—辽 B.女真族—阿保机—金

C.党项族—元昊—西夏 D.蒙古族—铁木真—元

22.《魏书》记载,北魏孝文帝改革前,举行祭典依北土旧俗,由有司代祭;改革后,按华夏礼制,由皇帝亲祭这一变化( )

A.消除了民族之间的隔阂 B.推动了北魏统一南北

C.促进了鲜卑政权的汉化 D.提升了官员政治素养

23.明朝朱元璋封了25个藩王在外抵御外敌,严令藩王不得进京,结果是藩王有兵但不得进京。而清朝王爷的册封是礼仪性的,且必须居住在京城,结果是王爷无兵且不得出京。明清两朝对藩王的管制从侧面反映出( )

A.藩王在威胁皇权 B.分封制日渐徒有其名

C.中央集权的加强 D.宗室诸王地位的提高

24.东晋初年,祖逖率军北伐,经四年苦战,收复黄河以南广大失土。正当他厉兵秣马,准备进军河北时,朝廷派戴渊为都督指挥祖逖,并扼制祖逖后路。材料描述的是,东晋初年( )

A.政府决意收复中原 B.政府阻挠将领北伐

C.政权被文臣所控制 D.政权落入武将手中

25.阅读中国古代时间轴,关于②阶段特征表述正确的是( )

A.早期国家与社会变革 B.繁荣与开放的时代

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.政权分立与民族交融

26.东汉光武帝在分封功臣爵邑(爵位与城邑)时,阴乡侯阴识虽有军功,然以贵人阴丽华之兄身处外戚,竟不得增邑。当时,外戚授官,也以九卿为限。材料说明光武帝时期( )

A.重用宦官 B.控制外戚 C.宦官专权 D.外戚专权

27.“中华文明起源研究的核心,是探索各地区社会如何由简单聚落发展为国家形态的过程。”以下有助于研究“国家形态”的是( )

A.北京人遗址 B.河姆渡遗址 C.黄帝的传说 D.安阳殷墟

28.“唐时,考官和士子交通,还在所不禁……晚唐以后,规则逐渐加严,禁怀挟和糊名易书等制度,逐渐兴起。明清继之,考试关防,日益严密。”这体现的科举制的特点是( )

A.自由报考 B.分科取士 C.稳定延续 D.注重公平

29.唐初,三省以尚书省为首,尚书令位高权重。唐太宗时,因其曾任尚书令,“其后人臣莫敢当”,尚书令一职时有空缺,并逐渐演变成荣誉职衔。后来,唐高宗下令废除尚书令。唐前期尚书令地位的变化反映了( )

A.君主专制得到了加强 B.宰相制度被彻底废除

C.决策权与执行权分离 D.中央集权不断地强化

30.宋朝官僚主要有“阶、职、差遣”等称谓,“阶”、“职”为虚名,只有“差遣”才掌握实际权力,州县长官也都由皇帝“差遣”京官去担任,出现“居其官不知其职者十常八九”的情形。这些做法( )

A.扩大了科举考试影响 B.加强了中央集权统治

C.落实了重文轻武政策 D.提高了行政管理效率

二、非选择题

31.阅读下列材料,回答问题。(13分)

材料一

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者,皆有所养。

(1)材料一中“天下为公,选贤与能”,历史上把这种选举办法称为什么制度?请列举一位通过该种选举办法当上联盟首领的人物。

材料二

禹传子,家天下。

(2)从材料二看,更替首领的办法变为什么制度?“家天下”的局面从谁开始?

材料三

如图1

图1 图2

(3)材料三的图反映的是哪一朝代的什么制度?分别写出图中人物A和B的身份。

材料四

图2是秦朝的政治建制图

(4)请写出材料二中空白处的官职,以及这一政治制度的名称。

材料五

西汉初,贾谊向文帝上《治安策》,“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力”。后来,汉武帝“众建诸侯而少其力”。

(5)写出材料五中汉武帝“众建诸侯而少其力”的措施名称。这一措施他是采用了谁的建议?

(6)归纳材料四和材料五中的措施和制度,写出统治者实行的共同目的。

32.每个朝代都有自己的印记。这些印记形成了中华民族独特的精神标识,诠释着中华文明的博大内涵。阅读下列材料,完成相关问题。(10分)

【精神印记·文字相伴】

材料一

这项秦代的改革,是汉代逐步发展的进一步简化字体的必不可少的基础,结果是楷体字从此一直成为通用文字,直到近几十年才让位于中华人民共和国现在使用的“简体字”。如果没有秦的改革,可以想象,几种地区性的不同文字可能会长期存在下去……在造成政治统一和文化统一的一切文化力量中,文字的一致性几乎肯定是最有影响的因素。

——摘编自【英】崔瑞德 鲁惟一编《剑桥中国秦汉史》

【政治印记·制度留痕】

材料二

唐代针对此弊,改成自由竞选,所谓“怀牒自列”,即不需要地方长官察举,更不需要中央九品中正评定,把进仕之门扩大打开,经由各人各自到地方政府报名,参加中央之考试。这制度,大体说来,较以前是进步的。

——摘自钱穆著《中国历代政治得失》

【物态印记·技术创新】

材料三

宋代,制瓷业达到了一个新的高峰,成为我国瓷器史上的黄金时代。宋代瓷窑众多,广泛分布于全国各地,不论是在经济发达地区,还是在相对落后的地区,都有规模不等的窑场。制瓷技术也不断进步和革新,工匠对烧装技术进行了变革,大大提高了生产效率;还对炉温合理调控以及坯泥和釉彩巧妙配料,大大提高了瓷器的质量。

——摘编自游彪著《宋史》

(1)根据材料一回答,秦代采取了什么措施?该措施有哪些影响?

(2)根据材料二回答,唐代实行了什么制度?为什么说这一制度是“进步的”?

(3)根据材料三概括,宋代的制瓷业有哪些特点?

(4)综合上述材料并结合所学知识谈一谈,如何让中华文明焕发时代光芒?

33.封建王朝或盛或衰,与官吏的选拔和任用有密切关系。阅读材料,回答问题。

材料一

汉武帝破例拔擢狱吏出身的公孙弘为丞相,是让儒士广泛参政的标志。公孙弘四十岁才学《春秋》,竟能拜相封侯,使士人和一般官吏看到要被任用和升迁,必须学习儒经。汉武帝此举,意在树立榜样,使天下“群士仰慕”。

——据张诚《汉武帝时期选官制度简论》

(1)结合所学知识,指出汉武帝拔擢公孙弘反映的治国思想。

材料二

魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在开皇中废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。开皇三年正月,“诏举贤良”。开皇十八年,“诏……以志行修谨、清平干济二科举人”。

——据白寿彝《中国通史》

(2)结合所学知识,判断材料中“开皇”所指的统治者,并简要说明其统治时期选官制度的主要变化。

材料三

洪武三年(1370年),朱元璋下诏设科取士……规定以入股文取士,以“四书”、“五经”为题,行文必须根据古人的思想来阐释,不许有自己的见解。

——据白寿彝《中国通史》

(3)根据材料,指出朱元璋统治时期选官制度的弊端。结合所学知识,简要说明上述统治者变革选官制度的共同目的。

专题一:中国古代政治

测试试题评分参考

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C A A B B C D A A C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C D D B D A B A D B

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 C C C B B B D D A B

1.【答案】C【解析】根据所学知识,图中出现魏国、吴国表明已是三国时期,①处应该是蜀国,西晋灭亡之后是东晋,C选项正确;选项A、B、D中均包含了“西汉”或“东汉”,而图中的这些朝代都已经不存在了,因此这些选项可以排除A、B、D选项。

2.【答案】A【解析】据材料可知,明朝废除了丞相制度之后,逐渐形成兼职丞相制,大臣承担着丞相的责任,却没有丞相的权力,明朝内阁权力来源于皇帝,无法制约皇权,清朝军机处的军机大臣级别不高,只能在皇帝面前跪奏笔录,没有最终决定权,实质上加强了皇帝专制独裁的权力,故选A项;明清中枢机构的演变是有体系的,有一定的运行机制,B项说法错误,且材料没有体现官僚政治扭曲混乱,排除B项;材料体现的不是贵族政治,宋朝彻底结束贵族政治,在明清之前贵族政治已经退出历史舞台,不符合题意,排除C项;宰相制度没有恢复,排除D项。

3.【答案】A【解析】根据题干中“藩国始分”“子弟毕侯”“大国……数十里”并结合所学知识可知,题干材料反映的是汉武帝在政治上实行推恩令削弱了诸侯王的势力,加强了对地方的控制,故选A项;尊崇儒术是为实现思想上的大一统所采取的措施,与题干内容不符,排除B项;实行盐铁官营是为加强对经济的控制所采取的措施,与题干内容不符,排除C项;任用刺史是为监视地方官吏、豪强及其子弟,与题干内容不符,排除D项。

4.【答案】B【解析】据“排序正确”可知,①“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。”描写的是唐玄宗时期开元盛世的场景;②“秦王扫六合,虎视何雄哉!” 描写的是秦始皇统一六国的场景;③“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”描写的是南朝时期佛教盛行的场景;④“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”描写的是南宋统治者苟且偷安,偏安一隅的场景;⑤“封侯非我意,但愿海波平。”描写的是明朝抗倭英雄戚继光抗倭决心和势在必行的坚强意志;⑥“一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。”是毛泽东对蒙古政权开创者成吉思汗(铁木真)的评价,铁木真被尊称为成吉思汗在其1206年完成了蒙古草原的统一之后,故而,按照年代顺序排列,应为:秦→南朝→唐朝→南宋→蒙元→明朝,②③①④⑥⑤符合题意,B项正确;②①③④⑥⑤、②③④①⑥⑤、②①③⑥④⑤均不符合题意,排除A项、C项、D项。

5.【答案】B【解析】根据所学知识可知,秦朝建立后,创立了大一统的中央集权制度,国家最高统治者称皇帝,地方上建立郡县制,采取了一系列巩固统一的措施,车同轨,书同文,修建了长城抵御北方的匈奴,故选B项;诸侯井田制分封制青铜最符合西周时代特征,排除A项;匈奴专卖权五铢钱儒家最符合西汉汉武帝时期时代特征,排除C项;内阁锦衣卫青花瓷商帮最符合明朝时代特征,排除D项。

6.【答案】C【解析】根据所学知识可知,为防止武将专横跋扈,宋朝实行重文轻武政策,造成军队战斗力减弱,导致其在与辽、西夏、金等少数民族政权的战争中屡屡败北,故选C项;重农抑商政策是先秦以来,诸多朝代均实行的政策,但宋朝时期,重视商业发展,商业贸易繁荣,排除A项;和亲会盟政策在唐朝时期有使用,促进了民族交融,与题干内容不符,排除B项;闭关锁国是清朝时期实行的对外政策,与题干内容不符,排除D项。

7.【答案】D【解析】材料杜甫诗歌“有弟皆分散,无家问生死。寄书长不达,况乃未休兵”的意思是虽有兄弟但都离散,家园无存,互相间都无从得知生死的消息,寄往洛阳城的家书总是不能送到,何况战乱频繁还没有停止,结合所学可知,杜甫处于唐朝由盛转衰时期,诗歌反映的是由于唐朝755年安史之乱的发生,导致北方战乱频繁,人民流离失所,故选D项;材料反映的是唐朝安史之乱,与秦朝暴政无关,排除A项;赤壁之战是孙刘联军大胜曹操,为三国鼎立局面形成奠定基础,不符合题意,排除B项;淝水之战发生在东晋与前秦之间,与材料无关,排除C项。

8.【答案】A【解析】根据题意结合所学可知,秦代的“禁”是指焚书坑儒,汉代的“尊”是指“罢黜百家,尊崇儒术”,这两种政策的目的都是加强思想控制,巩固统治,加强皇权,故选A项;以法治国与西汉推崇儒学的主张不符,排除B项;顺应自然是道家思想,与题中秦、汉的思想文化政策不符,排除C项;选贤任能,反对攻伐是墨家的主张,不符合题意,排除D项。

9.【答案】A【解析】根据题干材料“天下为家”、“世袭制代替了禅让制”并结合所学知识可知,禹建立夏朝,禹死后,其子启即位,王位世袭制代替了禅让制,故选A项;世袭制代替禅让制开始于夏朝,不是商朝,排除B项;世袭制开始于夏朝,周朝建立了分封制,排除C项;世袭制开始于夏朝,秦朝建立了中央集权制度,排除D项。

10.【答案】C【解析】西周建立后,推行分封制度,周天子分封诸侯,据“周王定期到各地巡视”“诸侯则需定期朝觐周王”可知,周天子定期巡视诸侯,诸侯必须朝觐周天子,体现出周天子对诸侯的控制,可以巩固国家统治,故选C项;材料主要涉及周王对地方诸侯的控制,没有涉及农业生产,排除A项;据“重新宣布的爵位等级”可知,其强调的是周王可以授予诸侯爵位等级,但其并未涉及具体的军队实力,排除B项;西周时期尚未进入封建社会,排除D项。

11.【答案】C【解析】据“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边”可知,材料大意是指元朝疆域辽阔,以往由当地少数民族首领管理的一些地区,也征发赋役,与内地趋于一致,故选C项;两宋、明朝时期的疆域未达岭北地区,排除A项、B项、D项。

12.【答案】D【解析】据“吞二周而亡诸侯”“履至尊而制六合”可知,秦始皇灭六国,建立秦朝,在任时期,秦始皇首创皇帝制度,建立君主专制中央集权制度,故选D项;禅让制是尧舜禹时期的制度,排除A项;分封制是西周时期的制度,排除B项;世袭制是夏朝首创的制度,排除C项。

13.【答案】D【解析】西汉朝廷直接管辖的郡级行政区的数量不断增加,说明中央对地方的控制大大加强,故选D项;朝廷直接管辖的郡级行政区数目的增加是中央对地方控制增强的表现,不能说明诸侯国与朝廷间的矛盾日益激化,排除A项;随着图示郡级政区的数量越来越多,可见王国控制的区域越来越少,排除B项;材料主要涉及郡国并行制带来的不良影响,与中央行政机构的调整无关,排除C项。

14.【答案】B【解析】据“汉武帝”“擢用没有政治背景的一般士人为相”拜相后始封侯”可知,汉武帝改变以前专用功臣列侯及其子弟为相的传统,开始擢用没有政治背景的一般士人为相,丞相由皇帝亲自擢选,加强丞相对皇帝的依赖性,一定程度上能缓解皇权与相权的矛盾。其意在削弱贵族政治,加强君主权力,故选B项;削弱王国势力是通过实行推恩令进行的,排除A项;材料主要涉及汉武帝在政治领域的改革,没有涉及经济方面情况,排除C项;材料主要涉及汉武帝在政治领域的改革,没有涉及汉武帝提升儒学地位的情况,排除D项。

15.【答案】D【解析】题干内容出自商鞅变法,据“可以强国,不法其故”“可以利民,不循其礼”可知,圣人只要能够使国家强盛,就不必沿用旧的成法;只要能够利于百姓,就不必遵循旧的礼制,强调了改革的重要性,故选D项;“不循其礼”与“赏罚分明”不符,材料未涉及具体的奖赏或惩罚,排除A项;“无为而治”即是以制度治国,以制度约束臣民的行为,臣民均遵守法律制度,与“苟可以利民,不循其礼”不符,排除B项;为政以德强调以道德原则治理国家,与“苟可以强国,不法其故”不符,排除C项。

16.【答案】A【解析】根据题干“周王和周公建国......是家天下政治的再一步成长和扩大。”可见分封制以同姓贵族为主体,有利于巩固西周“家天下”的统治,有利于巩固西周疆土,故选A项;题干没有涉及分封制确立了“周天子、诸侯、卿大夫、士、平民、奴隶”等级制度,排除B项;实现富国强兵是战国时期商鞅变法对于秦国的作用,排除C项;题干没有涉及西周的民族关系,排除D项。

17.【答案】B【解析】结合所学知识可知,元朝建立后,在中央设宣政院,在西藏地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。从此,中央政府对西藏正式行使行政管辖,故B项正确;中书省掌管全国的行政事务,排除A项;枢密院负责全国的军事事务,排除C项;御史台负责全国的监察事务,排除D项。

18.【答案】A【解析】春秋战国时期是我国社会大转型时期,战国纷纷变法,废除分封制,设郡置县。春秋战国时期,社会生产力大发展,能够冶铁炼钢,铁器逐渐取代青铜器。春秋战国时期,社会阶层大流动,贵族政治逐渐转向官僚政治,士阶层活跃。据“从分封到县郡”“从青铜器到铁器”“从贵族到士人”可知,其是从三个维度反映春秋战国时期的社会变化,故选A项;中央集权制度是从中央到地方而言的,排除B项;“从青铜器到铁器”与民族融合不符,排除C项;“从青铜器到铁器”与“制度变化与创新”不符,排除D项。

19.【答案】D【解析】铜冰鉴的出现说明青铜器的使用已经生活化,体现出生产力已得到大发展,也正是生产力的大发展,最终使奴隶社会瓦解,封建社会建立,因此,它反映的是战国时期的社会变化,故选D项;材料只提及中国青铜器,没提及其它国家这一时期的青铜器,不能体现随州手工业领先世界,排除A项;材料说的是战国时期,排除B项、C项。

20.【答案】B【解析】提取题干材料关键信息“这种政策导致了中国……日益落后于西方”,结合所学知识,清政府实行的闭关锁国政策使中国日益落后西方,也阻碍了中国海外贸易事业,故选B项;重农抑商政策的内涵是以农为本,农业上自给自足的政策,显然与题干所述“对外贸易发展经济”不符合,排除A项;朝贡贸易制度指中国凭借过硬的实力和商品,始终占据了朝贡贸易中的主导地位,与题干所述不符,排除C项;中国自古以来,从未进行殖民掠夺活动,排除D项。

21.【答案】C【解析】根据所学可知,11世纪前期,党项族首领元昊称大夏皇帝,定都兴庆府,史称西夏,故选C项;契丹族阿保机建立辽,排除A项;女真族阿骨打建立金,排除B项;蒙古族铁木真建立蒙古政权,忽必烈建立元朝,排除D项。

22.【答案】C【解析】根据材料可知,材料反映北魏孝文帝改革前后举行祭奠由按照本土旧俗到按华夏礼治,这一变化促进了鲜卑政权的汉化。北魏孝文帝的一系列改革措施,增强了北魏的实力,促进民族交融,也促进了鲜卑政权的汉化,故选C项;北魏孝文帝改革消除了民族之间的隔阂,表述错误,排除A项;北魏只是统一了黄河流域,没有统一南北,排除B项。材料反映的是举行祭奠的变化,不能反映提升官员政治素养,排除D项。

23.【答案】C【解析】在明朝时期,朱元璋封了25个藩王在外抵御外敌,并严令藩王不得进京。这表明明朝对藩王的管制较为严格,限制了藩王的权力和行动范围,从而加强了中央集权。而在清朝时期,王爷的册封是礼仪性的,必须居住在京城,不能出京。这意味着清朝对王爷的控制也相对严格,限制了王爷的权力和行动自由。这两个例子都体现了中央对地方贵族的管制和控制加强,表明中央集权的加强,C选项正确;虽然藩王具有一定的地方权力,但根据提供的材料,无法得出藩王对皇权构成威胁的结论,排除A选项;虽然明朝对藩王进行管制,但分封制在明朝依然存在,并未完全废除,因此无法得出此结论,排除B选项;根据提供的材料,无法得出宗室诸王地位提高的结论,排除D选项。

24.【答案】B【解析】根据材料描述,朝廷派遣戴渊为都督指挥祖逖,并扼制其后路,可以推断出政府阻挠了将领北伐的行动。这表明政府在某种程度上阻挠了祖逖的北伐计划,B选项正确;材料中并没有明确提及政府决意收复中原的情况。虽然祖逖率军北伐,收复了黄河以南的失土,但并没有明确说明这是政府的决策,排除A选项;材料中没有明确提及政权被文臣所控制的情况。虽然材料中提到朝廷派遣戴渊指挥祖逖并扼制其后路,但并没有说明这是文臣掌握了政权,排除C选项;材料中也没有明确提及政权落入武将手中的情况。尽管祖逖是一位武将,但并没有说明他掌握了整个政权,排除D选项。

25.【答案】B【解析】581—907年处于隋唐时期,当时国家统一,经济发展,对外交往频繁,是繁荣与开放的时代,故选B项;夏商周时期是早期国家与社会变革时期,排除A项;秦汉时期是统一多民族国家的建立和巩固时期,排除C项;魏晋南北朝时期是政权分立与民族交融时期,排除D项。

26.【答案】B【解析】根据材料,光武帝时期阴乡侯阴识虽有军功,但因身处外戚而未得到增邑。同时,外戚授官也受到九卿的限制。这表明光武帝在当时控制了外戚的权力,避免了他们过度干预政治,B选项正确;根据所提供的材料,无法得出光武帝重用宦官的结论。材料中并未提及光武帝对宦官的重用情况,排除A选项;材料中并没有提到宦官专权的情况。虽然材料提到了外戚授官受限,但并未说明宦官在政权中获得了大规模的权力,排除C选项;材料中提到了外戚的存在和一定的权势,但并没有提到外戚专权的情况。相反,材料中强调了光武帝对外戚权力的控制,通过限制外戚授官和爵邑的方式来限制其影响力,排除D选项。

27.【答案】D【解析】据“国家形态”可知,国家形态也叫“主权形态”,它是指人类社会在不同历史阶段具有相对“国家属性”或“主权特征”的组织单位,安阳殷墟属于商朝时期的历史,可用于研究商朝的历史,商朝已经属于早期国家,故选D项;北京人遗址是旧石器时代早期的人类遗址,距今约70万至20万年,群居但尚未定居,排除A项;河姆渡遗址是中国南方早期新石器时代遗址,距今约7000—5000年,能够栽培水稻,定居生活,有助于研究“简单聚落”,而非“国家形态”,排除B项;黄帝的传说没有完全的考古证据来充分证明,且黄帝处于部落联盟时期,排除C项。

28.【答案】D【解析】据“在所不禁”“规则逐渐加严”“考试关防,日益严密”可知,材料叙述了唐朝到明清时期,防止科举考试舞弊的措施越来越严格,体现科举制的特点是注重公平,故选D项;“禁怀挟和糊名易书等制度”与“自由报考”,排除A项;隋以后各王朝设科考试,分科取士,其是科举考试的方法,排除B项;材料反映的是唐朝到明清时期不断防止科举作弊,而不是其稳定延续,排除C项。

29.【答案】A【解析】根据所学解读题干材料可知,唐朝前期的尚书令从原本的实权职务变成了荣誉职衔,后面更是直接被废除,这说明君主专制得到了加强,君权更强而相权遭到了削弱,故选A项;唐高宗废除的只是尚书令这个职务,不是丞相这个制度,明太祖才废除了丞相制度,排除B项;三省六部制本身是决策权与执行权的分离,但材料未体现这一内容,排除C项;中央集权不断强化是古代政治制度的一大发展趋势,但仅凭材料中的唐朝历史无法明确这一趋势,排除D项。

30.【答案】B【解析】据“只有‘差遣’才掌握实际权力,州县长官也都由皇帝‘差遣’京官去担任”可知,地方权力均受制于中央,体现了中央集权的加强,故选B项;材料主要提及宋朝官僚受中央集权的掌控,与科举考试无关,排除A项;材料强调的是整个宋代官僚系统,与文武无关,排除C项;“居其官不知其职者十常八九”与“提高行政管理效率”不符,排除D项。

二、非选择题

31.【答案】

(1)禅让制;尧、舜、禹。

(2)世袭制;禹。

(3)西周的分封制;A天子,B诸侯。

(4)丞相;中央集权制度。

(5)颁布推恩令;主父偃。

(6)巩固统治,加强中央集权。

【解析】

(1)制度:根据材料一中“天下为公,选贤与能”的描述并结合所学知识可知,历史上把这种选举办法称为禅让制。

人物:根据所学知识可知,通过禅让制当上联盟首领的人物包括尧、舜、禹等。

(2)制度、人物:根据材料二中“禹传子,家天下”的描述可知,更替首领的办法变为世袭制,“家天下”的局面从禹开始。

(3)制度、身份:根据材料三中图1所示,森严的等级反映的是西周的分封制,图中人物A和B的身份分别是天子和诸侯。

(4)官职:根据所学知识可知,秦朝在中央设立丞相、太尉和御史大夫,所以材料二中空白处的官职为丞相。

制度名称:根据图示内容并结合所学知识可知,图2中政治制度的名称是中央集权制度。

(5)措施名称:根据所学知识可知,汉武帝“众建诸侯而少其力”的措施名称是推恩令。

人物:汉武帝采取这一措施,是听取了主父偃的建议。

(6)共同目的:根据所学知识可知,秦朝建立中央集权制度以及汉武帝实行推恩令,其目的都是为了巩固统治,加强中央集权。

32.【答案】

(1)统一文字为小篆;使政令能够在全国各地顺利推行,也使不同地域的人民能够顺畅沟通,有利于文化的交流与发展。

(2)科举制;科举制扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。

(3)瓷窑众多,广泛分布于全国各地;制瓷技术不断进步和革新;瓷器的质量大大提高等。

(4)要进行政策创新、科技创新;要加强中外交流,文明互鉴,不断创新等。

【解析】

(1)第一小问措施,据材料一“如果没有秦的改革,可以想象,几种地区性的不同文字可能会长期存在下去”可知,这是秦代统一文字的改革,统一文字为小篆。第二小问影响,据所学可知,秦统一文字,使政令能够在全国各地顺利推行,也使不同地域的人民能够顺畅沟通,有利于文化的交流与发展。

(2)第一小问制度,据材料二“不需要地方长官察举……各人各自到地方政府报名,参加中央之考试。”可知,这是科举制。第二小问原因,据所学可知,科举制的进步性可从选拔范围、凭才能选拔人才、阶层流动、教育发展等角度回答,如科举制扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。

(3)据材料三“宋代瓷窑众多,广泛分布于全国各地……有规模不等的窑场。”可概括为瓷窑众多,广泛分布于全国各地;据材料三“制瓷技术也不断进步和革新……提高了生产效率”可概括为制瓷技术不断进步和革新或者生产效率高;据材料三“还对炉温……提高了瓷器的质量。”可概括为瓷器的质量大大提高。

(4)结合上述材料及所学知识,可从创新、交流角度回答,如要进行政策创新、科技创新;要加强中外交流,文明互鉴,不断创新等。

33.【答案】

(1)思想:尊崇儒术。

(2)统治者:隋文帝;

变化:由重门第的九品中正制到通过考试选拔人才。

(3)弊端:八股文内容空疏,形式呆板,脱离实际,八股取士禁锢思想,被录取后成为皇帝旨意的顺从者,阻碍文化发展;

目的:维护封建统治。

【解析】

(1)根据材料一中,“让儒士广泛参政的标志”“官吏看到要被任用和升迁,必须学习儒经”“意在树立榜样”等信息,可知汉武帝拔擢公孙弘意在树立儒家学术的权威。结合所学可知,这体现了汉武帝“尊崇儒术”的治国思想。

(2)根据材料二中,“九品中正制”在“开皇中废除了”,结合所学可知,隋文帝杨坚在位时废除了九品中正制,开始用分科考试的办法选拨人才。故“开皇”所指的统治者是隋文帝。根据材料二中,“代之而起的是以考试选士的科举制度”可知,由重门第的九品中正制到通过科举考试选拔人才。

(3)根据材料三中,“规定以入股文取士,以‘四书’‘五经’为题”“行文必须根据古人的思想来阐释,不许有自己的见解”,可知,明朝的八股取士,考试的题目必须来自“四书五经”,作答必须根据古人的思想来解释,不许有自己的见解,这就导致了八股文内容空疏,形式呆板,脱离实际,八股取士禁锢思想,被录取后成为皇帝旨意的顺从者,阻碍文化发展。材料一反映的汉武帝尊崇儒术,材料二隋文帝通过考试选拔人才,材料三朱元璋通过八股取士选拔人才,不管那种取士方式,共同的目的都是为了维护封建统治。

第1页

同课章节目录