2026全国版高考生物一轮基础知识专题练--第19章 群落及其演替(含答案)

文档属性

| 名称 | 2026全国版高考生物一轮基础知识专题练--第19章 群落及其演替(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 634.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-02 09:33:19 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2026全国版高考生物一轮

专题过关检测练

题组一

1.为调查太平湖国家湿地公园中鸟类的丰富度,科研人员借助样线法开展了调查。样线法首先要划定几条样线,然后沿样线行走时记录样线范围内看到的鸟类的种类及数量。调查中使用的工具为望远镜、测距仪等。下列说法错误的是( )

A.用样线法调查鸟类丰富度可以避免捕捉对鸟类造成的伤害

B.调查时,迎面而来的需要记录,身后飞来的不需要记录

C.一般来说,在北方,夏季调查的鸟类丰富度比冬季调查的结果大

D.调查结果中个体数量最多的鸟类为该湿地公园的优势种

12.种类繁多的叶蝉是影响茶叶产量及品质的主要原因之一。研究者调查了管理方式相同的林下茶园(茶树与高6~8米的乔木马尾松间作)和常规茶园(无树木遮阴)中的害虫叶蝉及其天敌蜘蛛,结果如表所示。下列说法正确的是( )

茶园 类型 叶蝉总 数(只) 蜘蛛总 数(只) 游猎型蜘 蛛丰富度 结网型蜘 蛛丰富度 蜘蛛多 样性

林下茶园 692 1 542 14 12 2.8

常规茶园 1 410 995 14 8 1.5

A.要达到较好防治效果,叶蝉数量应在K/2时进行控制

B.常规茶园中叶蝉丰富度高于林下茶园叶蝉丰富度

C.与常规茶园相比,林下茶园主要改变了群落的水平结构

D.可以用样方法调查某种叶蝉卵的数量

3.(新情境·应用实验探究种间竞争关系)为探究豌豆和玉米间发生根竞争和枝竞争对豌豆生物量的影响,研究小组开展了如下实验:①将两种植物单独种植在两份土壤中;②将两种植物间行种植在同一份土壤中;③将两种植物间行种植在同一份土壤中但冠层被分离以形成根竞争;④将两种植物种植在隔离开的两份土壤中但冠层交织在一起以形成枝竞争。其余条件均相同且适宜,培养一段时间后,分别统计豌豆的生物量。下列说法错误的是( )

A.本实验可以探究光照和营养物质等非密度制约因素对植物生物量的影响

B.若统计结果为①>③>④>②,则豌豆受光限制的影响高于受营养物质限制的影响

C.若统计结果为①>④>②=③,则枝竞争和根竞争都存在时,枝竞争对生物量的影响不大

D.若统计结果为①>④>③>②,则枝竞争和根竞争都存在的影响大于两者单独存在的影响

4.我国早在西汉时期就出现了立体农业生产方式。所谓立体农业,就是充分利用群落的空间结构和季节性,进行立体种植、立体养殖或立体复合种养的生产模式。“板栗—茶树”结构和“稻—鱼—蛙”结构就是两个经典实例。下列叙述错误的是( )

A.鲫鱼和蛙在觅食过程中存在种间竞争关系,出现了部分生态位重叠的现象

B.板栗和茶树占据相对稳定的生态位时有利于其对环境资源的充分利用

C.立体农业充分利用空间和资源,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分

D.“稻—鱼—蛙”立体结构中,鱼和蛙的粪便能够为水稻的生长提供能量

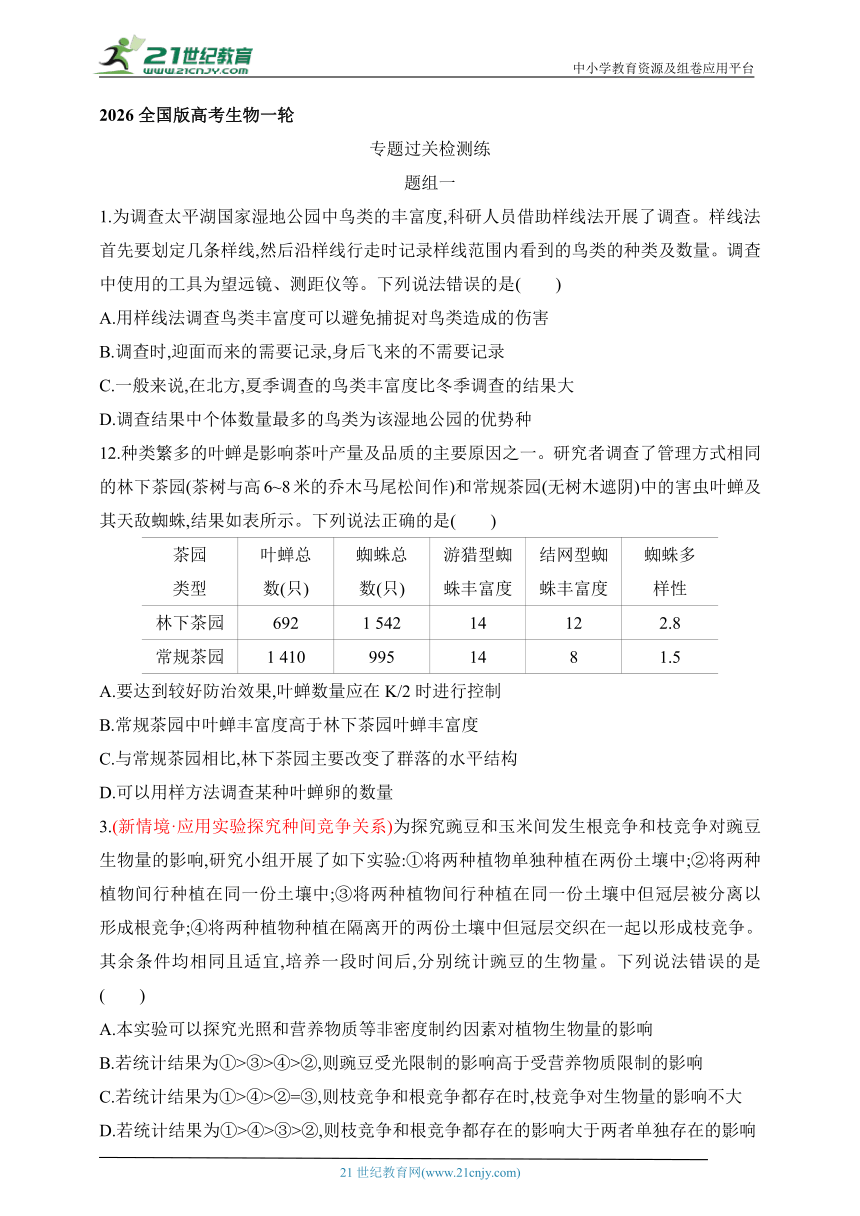

5.为衡量甲、乙两种植物的竞争能力,在同一地点将甲、乙两种植物种子按照不同的比例混合种植,计算收获时的种子数比值,结果如图所示。只考虑M与N的关系所反映的两者之间的竞争能力。下列说法正确的是( )

A.甲、乙两种植物混合播种时生态位完全重叠

B.为保证收获到甲的种子,播种比例不应小于a

C.M=b,乙植物将逐渐被甲植物淘汰

D.M=c时,甲、乙两种植物收获的种子数相等

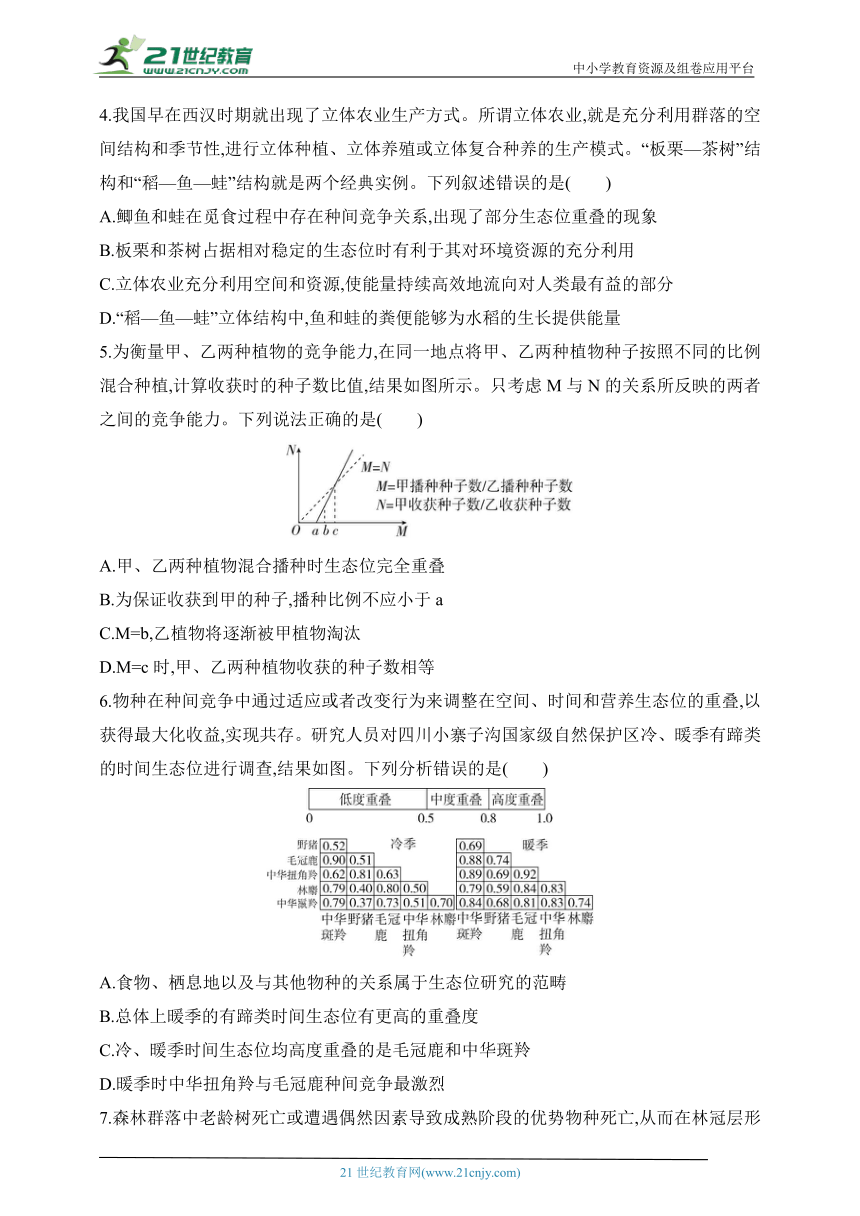

6.物种在种间竞争中通过适应或者改变行为来调整在空间、时间和营养生态位的重叠,以获得最大化收益,实现共存。研究人员对四川小寨子沟国家级自然保护区冷、暖季有蹄类的时间生态位进行调查,结果如图。下列分析错误的是( )

A.食物、栖息地以及与其他物种的关系属于生态位研究的范畴

B.总体上暖季的有蹄类时间生态位有更高的重叠度

C.冷、暖季时间生态位均高度重叠的是毛冠鹿和中华斑羚

D.暖季时中华扭角羚与毛冠鹿种间竞争最激烈

7.森林群落中老龄树死亡或遭遇偶然因素导致成熟阶段的优势物种死亡,从而在林冠层形成空隙的现象称为林窗。林窗改变了光、热、水、土等条件,有效维护了林下物种多样性及森林更新。下列相关叙述正确的是( )

A.林窗的出现会改变森林群落的垂直结构和水平结构

B.林窗区域的物种多样性一般小于林冠封闭区域的物种多样性

C.森林群落中的动物大多具有树栖、攀缘、快速奔跑的特点

D.由于温度、降雨量等随季节变化,森林群落的外貌和结构也随之变化,此现象属于群落演替

8.生物土壤结皮是由蓝细菌、绿藻、苔藓、地衣和其他土壤微生物通过菌丝体、假根和分泌物等与土壤表层颗粒胶结而成的复合体。中科院研究人员研究出了一种人工蓝细菌结皮固沙技术,大大缩短了生物土壤结皮形成的时间。下列说法错误的是( )

A.生物土壤结皮构成的群落既有水平结构也有垂直结构

B.自然生物土壤结皮先后经过藓结皮、地衣结皮、藻结皮阶段

C.生物土壤结皮除具有保水、固沙功能外还能具有固碳能力

D.人工蓝细菌结皮固沙过程改变了演替的速度

9.(不定项)(新情境·生态位边界)零增长线又称生态位边界,是一种生物在利用某些必需资源时能生存和繁殖的边界线。线上每一个点所对应的资源组合仅允许种群维持自身大小不变,若资源组合低于这个范围,则一段时间后,种群无法生存和繁殖。为探究同一地区梅尼小环藻和美丽星杆藻两个物种在不同的资源组合情况下能否共存,科学家分别研究了两个物种对两种必需资源的零增长线,如图实线所示。已知其余条件均充足且适宜。下列说法错误的是( )

A.据图可知,两种藻类的生态位存在重叠

B.若处于A点且没有资源补充,美丽星杆藻数量会减少,而梅尼小环藻会增加

C.在区域②,梅尼小环藻因硅酸盐浓度低在竞争中处于劣势

D.从B点起,随磷酸盐的消耗,美丽星杆藻在竞争中处于劣势

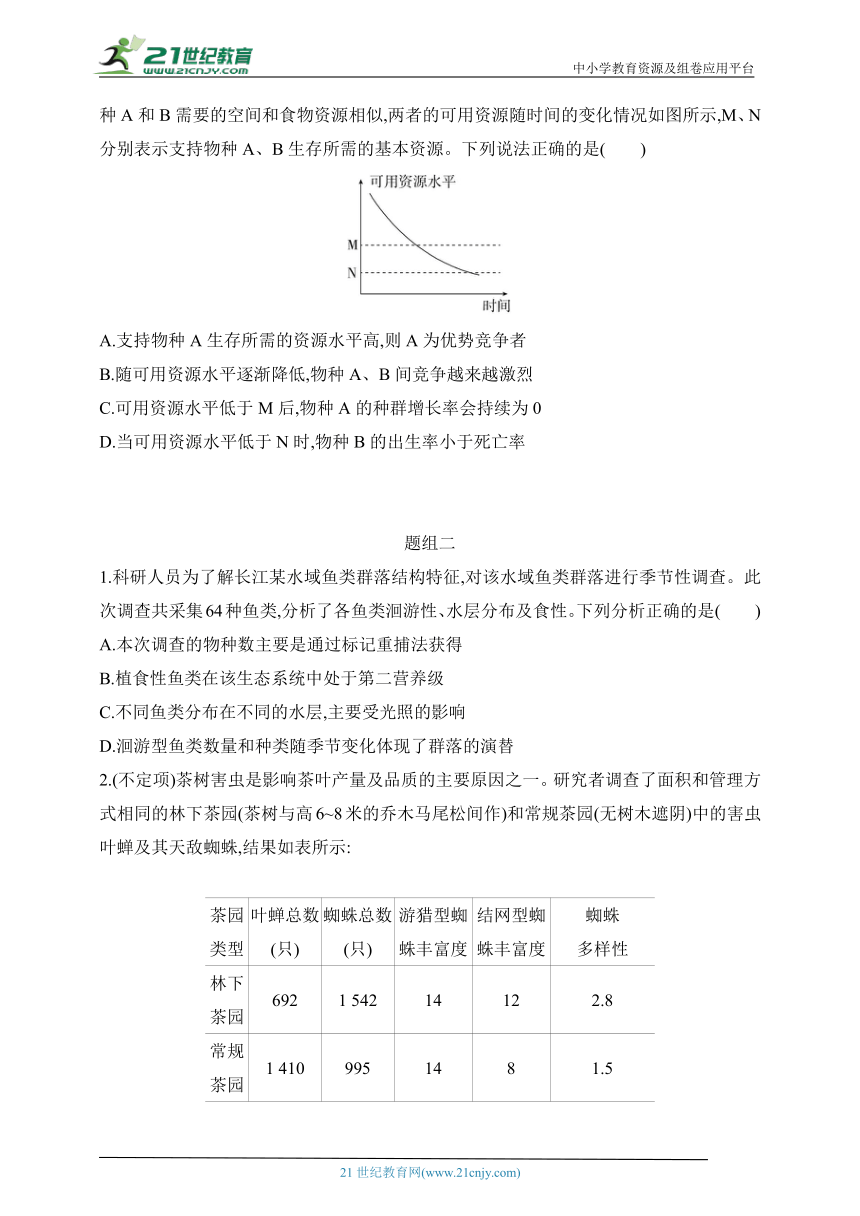

10.(不定项)两物种之间的竞争结果取决于个体利用共有资源的相对效率。在某群落中,物种A和B需要的空间和食物资源相似,两者的可用资源随时间的变化情况如图所示,M、N分别表示支持物种A、B生存所需的基本资源。下列说法正确的是( )

A.支持物种A生存所需的资源水平高,则A为优势竞争者

B.随可用资源水平逐渐降低,物种A、B间竞争越来越激烈

C.可用资源水平低于M后,物种A的种群增长率会持续为0

D.当可用资源水平低于N时,物种B的出生率小于死亡率

题组二

1.科研人员为了解长江某水域鱼类群落结构特征,对该水域鱼类群落进行季节性调查。此次调查共采集64种鱼类,分析了各鱼类洄游性、水层分布及食性。下列分析正确的是( )

A.本次调查的物种数主要是通过标记重捕法获得

B.植食性鱼类在该生态系统中处于第二营养级

C.不同鱼类分布在不同的水层,主要受光照的影响

D.洄游型鱼类数量和种类随季节变化体现了群落的演替

2.(不定项)茶树害虫是影响茶叶产量及品质的主要原因之一。研究者调查了面积和管理方式相同的林下茶园(茶树与高6~8米的乔木马尾松间作)和常规茶园(无树木遮阴)中的害虫叶蝉及其天敌蜘蛛,结果如表所示:

茶园 类型 叶蝉总数 (只) 蜘蛛总数 (只) 游猎型蜘 蛛丰富度 结网型蜘 蛛丰富度 蜘蛛 多样性

林下 茶园 692 1 542 14 12 2.8

常规 茶园 1 410 995 14 8 1.5

下列说法错误的是( )

A.游猎型蜘蛛和结网型蜘蛛属于互利共生关系

B.与常规茶园相比,林下茶园改变了群落的垂直结构,增强了生态系统抵抗力稳定性

C.林下茶园结网型蜘蛛丰富度显著高于常规茶园,可能与马尾松遮阴有关

D.林下茶园马尾松的存在,给叶蝉提供了更多栖息空间,增大了叶蝉的环境容纳量

3.(不定项)生态位宽度是指被某种生物所利用的各种不同资源的总和。黑尾蜡嘴雀和黑卷尾均是树栖鸟类,黑尾蜡嘴雀大多选择在海堤西侧避风向筑巢,而黑卷尾则选择在海堤东侧迎风向筑巢,但黑卷尾能利用黑尾蜡嘴雀废弃的巢穴。黑尾蜡嘴雀主要以植物为食,也吃部分昆虫,而黑卷尾主要以昆虫为食。下列说法正确的是( )

A.两种鸟在食性和巢址选择上存在较明显的生态位分化,不存在种间竞争关系

B.调查黑尾蜡嘴雀的种群密度时,如果标记物部分脱落,会导致调查结果偏小

C.若海堤林中黑尾蜡嘴雀消失,黑卷尾的生态位宽度可能会增加

D.通过调查黑卷尾的性别比例可预测其种群数量的变化趋势

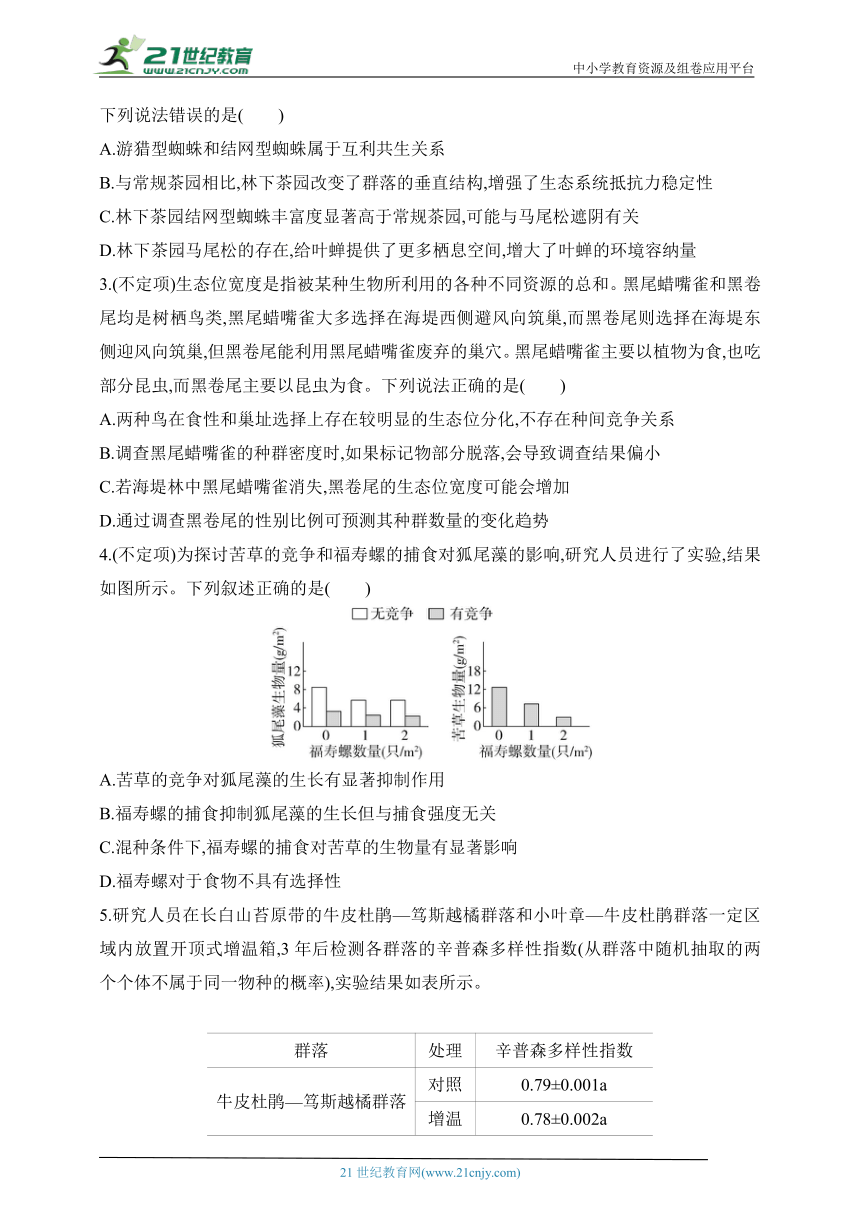

4.(不定项)为探讨苦草的竞争和福寿螺的捕食对狐尾藻的影响,研究人员进行了实验,结果如图所示。下列叙述正确的是( )

A.苦草的竞争对狐尾藻的生长有显著抑制作用

B.福寿螺的捕食抑制狐尾藻的生长但与捕食强度无关

C.混种条件下,福寿螺的捕食对苦草的生物量有显著影响

D.福寿螺对于食物不具有选择性

5.研究人员在长白山苔原带的牛皮杜鹃—笃斯越橘群落和小叶章—牛皮杜鹃群落一定区域内放置开顶式增温箱,3年后检测各群落的辛普森多样性指数(从群落中随机抽取的两个个体不属于同一物种的概率),实验结果如表所示。

群落 处理 辛普森多样性指数

牛皮杜鹃—笃斯越橘群落 对照 0.79±0.001a

增温 0.78±0.002a

小叶章—牛皮杜鹃群落 对照 0.73±0.001a

增温 0.66±0.006b

注:表中字母不同表示差异显著

以下说法错误的是( )

A.增温处理对两种植物群落辛普森多样性指数的影响有差异

B.辛普森多样性指数受物种数目和各物种种群密度的影响

C.增温显著提高了长白山小叶章—牛皮杜鹃群落的丰富度

D.减小人类生态足迹有利于保护长白山苔原植物群落的生物多样性

6.群落中某种植物的个体数占该群落所有植物个体数的百分比称为相对多度。某荒地中五种草本植物相对多度的变化如图所示,已知演替过程中气候条件变化不大,裂科草和须芒草能将土壤中硝酸盐和氨态氮的浓度降到更低水平。下列叙述错误的是( )

A.根据图中各种植物相对多度的起点可知,该群落发生了初生演替

B.草地早熟禾种群密度最大的时间不一定在10~20年

C.剪股颖被淘汰的原因可能是对土壤中低水平氮元素的利用率更低

D.在演替过程中,群落物种丰富度逐渐增加并趋于稳定

7.(不定项)如图是某弃耕地区群落演替中不同时期群落的丰富度指数变化。群落中有一部分植物能在自然条件下进行无性繁殖,属于克隆植物。在群落演替中后期,这些克隆植物占据优势地位,与大部分非克隆植物相比,克隆植物能通过分株之间的连接实现资源共享,此现象叫生理整合。下列描述正确的是( )

A.该弃耕地区上发生的演替类型属于次生演替

B.在演替的前20 a内物种丰富度逐渐升高并到达顶点,20 a~30 a物种丰富度下降,30 a后物种丰富度一直维持在稳定状态

C.群落的垂直结构可显著提高群落中动植物利用阳光的能力

D.据此推测群落演替过程中物种丰富度指数下降是因为克隆植物有生理整合的特征,其与非克隆植物相比有很大的竞争优势,阻碍了其他非克隆植物的发展

8.由于气候变化与人类活动的共同作用,草地退化、草畜矛盾日趋严重,限制畜牧业的可持续发展。为研究放牧对草地植物群落的影响,研究人员设置了A组禁牧,B组传统放牧,C组在B组基础上,采取放牧前补喂饲料,研究草地地下生物量和地上生物量(有机干物质量)组成,结果如图所示。回答下列问题:

(1)通过分析放牧时地上生物量的变化,牲畜的主要食物是 植物。

(2)B组传统放牧使植物地下生物量降低,其原因可能是 。

(3)放牧可加快群落的 (填“初生”或“次生”)演替过程。减少放牧量,在植被恢复过程中, 植物可能成为群落的优势种,原因可能是 。

9.生态系统中物种间的相互作用有时并不直接,会通过“中间物种”发生作用,这种效应称为间接效应。

Ⅰ.某滨海湿地的中、高潮位分别分布着碱蓬和芦苇。当互花米草入侵该湿地低潮位区域后,会通过其发达根系捕获沉积物,对潮水产生阻抑,从而减少潮水对中潮位碱蓬生境的水淹时间和盐分输入,最终造成碱蓬萎缩,芦苇向碱蓬生境扩张。

Ⅱ.若该滨海湿地的芦苇有高大型和矮小型两种表型。昆虫S1喜食高大型芦苇,昆虫S2喜食矮小型芦苇。互花米草入侵后,高大型芦苇比矮小型芦苇更具有生存优势,导致芦苇样地内两种昆虫相对数量变化如图(昆虫数量变化能够反映所食植物种群数量变化)。

(1)根据间接效应的概念,Ⅰ中影响碱蓬和芦苇相互作用的“中间物种”是 。

(2)1~5年,S1和S2种群相对数量均上升的原因是 ;

其中S1种群相对增长速率高于S2,其原因是 。

(3)5~N年,碱蓬消失,芦苇数量也呈下降趋势。结合上述材料,从种间关系分析芦苇数量下降的可能原因是 。

(4)互花米草具有如下特点:①具有极强的耐盐、耐淹、繁殖和扩散能力;②秸秆内部呈海绵状,有许多通气孔,对某些气体的吸附性能强;③根叶中具有耐重金属的球形赖氨酸芽孢杆菌。因此,可作为互花米草资源化的合理途径有 。

A.为保滩护堤应进行大面积引种

B.将其耐盐基因转入农作物,培育耐盐碱农作物品种

C.制造除味剂

D.为湿地重金属污染修复提供菌种资源

10.研究人员调查了三星堆城墙遗址上的5种不同维护方式下的植物物种组成及相应群落的稳定性,结果如表所示。

样地类型 植物的物种数 优势种 欧式距离

对照 38 小蓬草、狗 尾草、艾草 14.19

种植 15 丝茅 17.49

弃耕 29 普通小麦、 尼泊尔老颧草 16.48

覆土,定 期去灌木 42 白花鬼针草、艾草 12.13

定期修剪 47 结缕草、马蹄金 14.96

注:①各样地类型的处理如下

对照:无人为干扰。种植:种植丝茅后,再无人为干扰。

弃耕:曾作为耕地,部分弃耕,仍有少量种植农作物。

覆土,定期去灌木:曾覆土20 cm,每年去除超过20 cm高的灌木。定期修剪:曾种植结缕草、马蹄金,每年对较高的植物进行修剪。

②欧式距离:群落稳定性的指标,欧式距离越小,可认为群落越稳定。

回答下列问题。

(1)发生在三星堆城墙遗址上的群落演替类型为 演替。研究人员为调查各样地中的植物物种丰富度,常采用的调查方法为 。经调查,丝茅为“种植”样地的优势种,其判断的依据为 。

(2)植物的物种多样性也可间接反映各样地中动物的物种多样性,这是因为多种多样的植物能为动物提供多种多样的 。

(3)从各样地的维护方式分析, (填样地类型)的稳定性最高,并尝试分析原因: 。

(4)现有一个新发掘的考古遗址,在雨水冲刷下出现明显的土壤流失。请结合上述信息,为该考古遗址的植被恢复提供一些建议: 。(答出一点即可)

专题过关检测练

题组一

1.为调查太平湖国家湿地公园中鸟类的丰富度,科研人员借助样线法开展了调查。样线法首先要划定几条样线,然后沿样线行走时记录样线范围内看到的鸟类的种类及数量。调查中使用的工具为望远镜、测距仪等。下列说法错误的是( )

A.用样线法调查鸟类丰富度可以避免捕捉对鸟类造成的伤害

B.调查时,迎面而来的需要记录,身后飞来的不需要记录

C.一般来说,在北方,夏季调查的鸟类丰富度比冬季调查的结果大

D.调查结果中个体数量最多的鸟类为该湿地公园的优势种

答案 D

12.种类繁多的叶蝉是影响茶叶产量及品质的主要原因之一。研究者调查了管理方式相同的林下茶园(茶树与高6~8米的乔木马尾松间作)和常规茶园(无树木遮阴)中的害虫叶蝉及其天敌蜘蛛,结果如表所示。下列说法正确的是( )

茶园 类型 叶蝉总 数(只) 蜘蛛总 数(只) 游猎型蜘 蛛丰富度 结网型蜘 蛛丰富度 蜘蛛多 样性

林下茶园 692 1 542 14 12 2.8

常规茶园 1 410 995 14 8 1.5

A.要达到较好防治效果,叶蝉数量应在K/2时进行控制

B.常规茶园中叶蝉丰富度高于林下茶园叶蝉丰富度

C.与常规茶园相比,林下茶园主要改变了群落的水平结构

D.可以用样方法调查某种叶蝉卵的数量

答案 D

3.(新情境·应用实验探究种间竞争关系)为探究豌豆和玉米间发生根竞争和枝竞争对豌豆生物量的影响,研究小组开展了如下实验:①将两种植物单独种植在两份土壤中;②将两种植物间行种植在同一份土壤中;③将两种植物间行种植在同一份土壤中但冠层被分离以形成根竞争;④将两种植物种植在隔离开的两份土壤中但冠层交织在一起以形成枝竞争。其余条件均相同且适宜,培养一段时间后,分别统计豌豆的生物量。下列说法错误的是( )

A.本实验可以探究光照和营养物质等非密度制约因素对植物生物量的影响

B.若统计结果为①>③>④>②,则豌豆受光限制的影响高于受营养物质限制的影响

C.若统计结果为①>④>②=③,则枝竞争和根竞争都存在时,枝竞争对生物量的影响不大

D.若统计结果为①>④>③>②,则枝竞争和根竞争都存在的影响大于两者单独存在的影响

答案 A

4.我国早在西汉时期就出现了立体农业生产方式。所谓立体农业,就是充分利用群落的空间结构和季节性,进行立体种植、立体养殖或立体复合种养的生产模式。“板栗—茶树”结构和“稻—鱼—蛙”结构就是两个经典实例。下列叙述错误的是( )

A.鲫鱼和蛙在觅食过程中存在种间竞争关系,出现了部分生态位重叠的现象

B.板栗和茶树占据相对稳定的生态位时有利于其对环境资源的充分利用

C.立体农业充分利用空间和资源,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分

D.“稻—鱼—蛙”立体结构中,鱼和蛙的粪便能够为水稻的生长提供能量

答案 D

5.为衡量甲、乙两种植物的竞争能力,在同一地点将甲、乙两种植物种子按照不同的比例混合种植,计算收获时的种子数比值,结果如图所示。只考虑M与N的关系所反映的两者之间的竞争能力。下列说法正确的是( )

A.甲、乙两种植物混合播种时生态位完全重叠

B.为保证收获到甲的种子,播种比例不应小于a

C.M=b,乙植物将逐渐被甲植物淘汰

D.M=c时,甲、乙两种植物收获的种子数相等

答案 B

6.物种在种间竞争中通过适应或者改变行为来调整在空间、时间和营养生态位的重叠,以获得最大化收益,实现共存。研究人员对四川小寨子沟国家级自然保护区冷、暖季有蹄类的时间生态位进行调查,结果如图。下列分析错误的是( )

A.食物、栖息地以及与其他物种的关系属于生态位研究的范畴

B.总体上暖季的有蹄类时间生态位有更高的重叠度

C.冷、暖季时间生态位均高度重叠的是毛冠鹿和中华斑羚

D.暖季时中华扭角羚与毛冠鹿种间竞争最激烈

答案 D

7.森林群落中老龄树死亡或遭遇偶然因素导致成熟阶段的优势物种死亡,从而在林冠层形成空隙的现象称为林窗。林窗改变了光、热、水、土等条件,有效维护了林下物种多样性及森林更新。下列相关叙述正确的是( )

A.林窗的出现会改变森林群落的垂直结构和水平结构

B.林窗区域的物种多样性一般小于林冠封闭区域的物种多样性

C.森林群落中的动物大多具有树栖、攀缘、快速奔跑的特点

D.由于温度、降雨量等随季节变化,森林群落的外貌和结构也随之变化,此现象属于群落演替

答案 A

8.生物土壤结皮是由蓝细菌、绿藻、苔藓、地衣和其他土壤微生物通过菌丝体、假根和分泌物等与土壤表层颗粒胶结而成的复合体。中科院研究人员研究出了一种人工蓝细菌结皮固沙技术,大大缩短了生物土壤结皮形成的时间。下列说法错误的是( )

A.生物土壤结皮构成的群落既有水平结构也有垂直结构

B.自然生物土壤结皮先后经过藓结皮、地衣结皮、藻结皮阶段

C.生物土壤结皮除具有保水、固沙功能外还能具有固碳能力

D.人工蓝细菌结皮固沙过程改变了演替的速度

答案 B

9.(不定项)(新情境·生态位边界)零增长线又称生态位边界,是一种生物在利用某些必需资源时能生存和繁殖的边界线。线上每一个点所对应的资源组合仅允许种群维持自身大小不变,若资源组合低于这个范围,则一段时间后,种群无法生存和繁殖。为探究同一地区梅尼小环藻和美丽星杆藻两个物种在不同的资源组合情况下能否共存,科学家分别研究了两个物种对两种必需资源的零增长线,如图实线所示。已知其余条件均充足且适宜。下列说法错误的是( )

A.据图可知,两种藻类的生态位存在重叠

B.若处于A点且没有资源补充,美丽星杆藻数量会减少,而梅尼小环藻会增加

C.在区域②,梅尼小环藻因硅酸盐浓度低在竞争中处于劣势

D.从B点起,随磷酸盐的消耗,美丽星杆藻在竞争中处于劣势

答案 BCD

10.(不定项)两物种之间的竞争结果取决于个体利用共有资源的相对效率。在某群落中,物种A和B需要的空间和食物资源相似,两者的可用资源随时间的变化情况如图所示,M、N分别表示支持物种A、B生存所需的基本资源。下列说法正确的是( )

A.支持物种A生存所需的资源水平高,则A为优势竞争者

B.随可用资源水平逐渐降低,物种A、B间竞争越来越激烈

C.可用资源水平低于M后,物种A的种群增长率会持续为0

D.当可用资源水平低于N时,物种B的出生率小于死亡率

答案 D

题组二

1.科研人员为了解长江某水域鱼类群落结构特征,对该水域鱼类群落进行季节性调查。此次调查共采集64种鱼类,分析了各鱼类洄游性、水层分布及食性。下列分析正确的是( )

A.本次调查的物种数主要是通过标记重捕法获得

B.植食性鱼类在该生态系统中处于第二营养级

C.不同鱼类分布在不同的水层,主要受光照的影响

D.洄游型鱼类数量和种类随季节变化体现了群落的演替

答案 B

2.(不定项)茶树害虫是影响茶叶产量及品质的主要原因之一。研究者调查了面积和管理方式相同的林下茶园(茶树与高6~8米的乔木马尾松间作)和常规茶园(无树木遮阴)中的害虫叶蝉及其天敌蜘蛛,结果如表所示:

茶园 类型 叶蝉总数 (只) 蜘蛛总数 (只) 游猎型蜘 蛛丰富度 结网型蜘 蛛丰富度 蜘蛛 多样性

林下 茶园 692 1 542 14 12 2.8

常规 茶园 1 410 995 14 8 1.5

下列说法错误的是( )

A.游猎型蜘蛛和结网型蜘蛛属于互利共生关系

B.与常规茶园相比,林下茶园改变了群落的垂直结构,增强了生态系统抵抗力稳定性

C.林下茶园结网型蜘蛛丰富度显著高于常规茶园,可能与马尾松遮阴有关

D.林下茶园马尾松的存在,给叶蝉提供了更多栖息空间,增大了叶蝉的环境容纳量

答案 AD

3.(不定项)生态位宽度是指被某种生物所利用的各种不同资源的总和。黑尾蜡嘴雀和黑卷尾均是树栖鸟类,黑尾蜡嘴雀大多选择在海堤西侧避风向筑巢,而黑卷尾则选择在海堤东侧迎风向筑巢,但黑卷尾能利用黑尾蜡嘴雀废弃的巢穴。黑尾蜡嘴雀主要以植物为食,也吃部分昆虫,而黑卷尾主要以昆虫为食。下列说法正确的是( )

A.两种鸟在食性和巢址选择上存在较明显的生态位分化,不存在种间竞争关系

B.调查黑尾蜡嘴雀的种群密度时,如果标记物部分脱落,会导致调查结果偏小

C.若海堤林中黑尾蜡嘴雀消失,黑卷尾的生态位宽度可能会增加

D.通过调查黑卷尾的性别比例可预测其种群数量的变化趋势

答案 C

4.(不定项)为探讨苦草的竞争和福寿螺的捕食对狐尾藻的影响,研究人员进行了实验,结果如图所示。下列叙述正确的是( )

A.苦草的竞争对狐尾藻的生长有显著抑制作用

B.福寿螺的捕食抑制狐尾藻的生长但与捕食强度无关

C.混种条件下,福寿螺的捕食对苦草的生物量有显著影响

D.福寿螺对于食物不具有选择性

答案 ABC

5.研究人员在长白山苔原带的牛皮杜鹃—笃斯越橘群落和小叶章—牛皮杜鹃群落一定区域内放置开顶式增温箱,3年后检测各群落的辛普森多样性指数(从群落中随机抽取的两个个体不属于同一物种的概率),实验结果如表所示。

群落 处理 辛普森多样性指数

牛皮杜鹃—笃斯越橘群落 对照 0.79±0.001a

增温 0.78±0.002a

小叶章—牛皮杜鹃群落 对照 0.73±0.001a

增温 0.66±0.006b

注:表中字母不同表示差异显著

以下说法错误的是( )

A.增温处理对两种植物群落辛普森多样性指数的影响有差异

B.辛普森多样性指数受物种数目和各物种种群密度的影响

C.增温显著提高了长白山小叶章—牛皮杜鹃群落的丰富度

D.减小人类生态足迹有利于保护长白山苔原植物群落的生物多样性

答案 C

6.群落中某种植物的个体数占该群落所有植物个体数的百分比称为相对多度。某荒地中五种草本植物相对多度的变化如图所示,已知演替过程中气候条件变化不大,裂科草和须芒草能将土壤中硝酸盐和氨态氮的浓度降到更低水平。下列叙述错误的是( )

A.根据图中各种植物相对多度的起点可知,该群落发生了初生演替

B.草地早熟禾种群密度最大的时间不一定在10~20年

C.剪股颖被淘汰的原因可能是对土壤中低水平氮元素的利用率更低

D.在演替过程中,群落物种丰富度逐渐增加并趋于稳定

答案 A

7.(不定项)如图是某弃耕地区群落演替中不同时期群落的丰富度指数变化。群落中有一部分植物能在自然条件下进行无性繁殖,属于克隆植物。在群落演替中后期,这些克隆植物占据优势地位,与大部分非克隆植物相比,克隆植物能通过分株之间的连接实现资源共享,此现象叫生理整合。下列描述正确的是( )

A.该弃耕地区上发生的演替类型属于次生演替

B.在演替的前20 a内物种丰富度逐渐升高并到达顶点,20 a~30 a物种丰富度下降,30 a后物种丰富度一直维持在稳定状态

C.群落的垂直结构可显著提高群落中动植物利用阳光的能力

D.据此推测群落演替过程中物种丰富度指数下降是因为克隆植物有生理整合的特征,其与非克隆植物相比有很大的竞争优势,阻碍了其他非克隆植物的发展

答案 AD

8.由于气候变化与人类活动的共同作用,草地退化、草畜矛盾日趋严重,限制畜牧业的可持续发展。为研究放牧对草地植物群落的影响,研究人员设置了A组禁牧,B组传统放牧,C组在B组基础上,采取放牧前补喂饲料,研究草地地下生物量和地上生物量(有机干物质量)组成,结果如图所示。回答下列问题:

(1)通过分析放牧时地上生物量的变化,牲畜的主要食物是 植物。

(2)B组传统放牧使植物地下生物量降低,其原因可能是 。

(3)放牧可加快群落的 (填“初生”或“次生”)演替过程。减少放牧量,在植被恢复过程中, 植物可能成为群落的优势种,原因可能是 。

答案 (1)禾本科和莎草科 (2)放牧的动物会采食植物地上部分,使制造的有机物减少,限制了根系生长 (3)次生 菊科 牲畜取食禾本科和莎草科植物,为菊科植物的生长腾出空间

9.生态系统中物种间的相互作用有时并不直接,会通过“中间物种”发生作用,这种效应称为间接效应。

Ⅰ.某滨海湿地的中、高潮位分别分布着碱蓬和芦苇。当互花米草入侵该湿地低潮位区域后,会通过其发达根系捕获沉积物,对潮水产生阻抑,从而减少潮水对中潮位碱蓬生境的水淹时间和盐分输入,最终造成碱蓬萎缩,芦苇向碱蓬生境扩张。

Ⅱ.若该滨海湿地的芦苇有高大型和矮小型两种表型。昆虫S1喜食高大型芦苇,昆虫S2喜食矮小型芦苇。互花米草入侵后,高大型芦苇比矮小型芦苇更具有生存优势,导致芦苇样地内两种昆虫相对数量变化如图(昆虫数量变化能够反映所食植物种群数量变化)。

(1)根据间接效应的概念,Ⅰ中影响碱蓬和芦苇相互作用的“中间物种”是 。

(2)1~5年,S1和S2种群相对数量均上升的原因是 ;

其中S1种群相对增长速率高于S2,其原因是 。

(3)5~N年,碱蓬消失,芦苇数量也呈下降趋势。结合上述材料,从种间关系分析芦苇数量下降的可能原因是 。

(4)互花米草具有如下特点:①具有极强的耐盐、耐淹、繁殖和扩散能力;②秸秆内部呈海绵状,有许多通气孔,对某些气体的吸附性能强;③根叶中具有耐重金属的球形赖氨酸芽孢杆菌。因此,可作为互花米草资源化的合理途径有 。

A.为保滩护堤应进行大面积引种

B.将其耐盐基因转入农作物,培育耐盐碱农作物品种

C.制造除味剂

D.为湿地重金属污染修复提供菌种资源

答案 (1)互花米草 (2)互花米草入侵湿地后,会导致碱蓬萎缩,芦苇扩张,昆虫S1和S2以芦苇为食,所以S1和S2种群相对数量均上升 互花米草入侵后,高大型芦苇比矮小型芦苇更具有生存优势,所以以高大型芦苇为食的昆虫S1增长速率高于S2 (3)由于互花米草的种间竞争和昆虫的捕食,导致芦苇数量下降 (4)BCD

10.研究人员调查了三星堆城墙遗址上的5种不同维护方式下的植物物种组成及相应群落的稳定性,结果如表所示。

样地类型 植物的物种数 优势种 欧式距离

对照 38 小蓬草、狗 尾草、艾草 14.19

种植 15 丝茅 17.49

弃耕 29 普通小麦、 尼泊尔老颧草 16.48

覆土,定 期去灌木 42 白花鬼针草、艾草 12.13

定期修剪 47 结缕草、马蹄金 14.96

注:①各样地类型的处理如下

对照:无人为干扰。种植:种植丝茅后,再无人为干扰。

弃耕:曾作为耕地,部分弃耕,仍有少量种植农作物。

覆土,定期去灌木:曾覆土20 cm,每年去除超过20 cm高的灌木。定期修剪:曾种植结缕草、马蹄金,每年对较高的植物进行修剪。

②欧式距离:群落稳定性的指标,欧式距离越小,可认为群落越稳定。

回答下列问题。

(1)发生在三星堆城墙遗址上的群落演替类型为 演替。研究人员为调查各样地中的植物物种丰富度,常采用的调查方法为 。经调查,丝茅为“种植”样地的优势种,其判断的依据为 。

(2)植物的物种多样性也可间接反映各样地中动物的物种多样性,这是因为多种多样的植物能为动物提供多种多样的 。

(3)从各样地的维护方式分析, (填样地类型)的稳定性最高,并尝试分析原因: 。

(4)现有一个新发掘的考古遗址,在雨水冲刷下出现明显的土壤流失。请结合上述信息,为该考古遗址的植被恢复提供一些建议: 。(答出一点即可)

答案 (1)次生 样方法 该种群数量多,并且对其他生物影响大 (2)食物条件和栖息空间 (3)覆土,定期去灌木 覆土使土壤中养分含量增加,具有了满足更多植物生长的潜能;去除灌木可使草本植物接受更多光照,让竞争不佳的物种得以生长并持续存在,提高该样地中物种的多样性,从而提高稳定性 (4)土壤回填,人工种植根系发达的植物

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2026全国版高考生物一轮

专题过关检测练

题组一

1.为调查太平湖国家湿地公园中鸟类的丰富度,科研人员借助样线法开展了调查。样线法首先要划定几条样线,然后沿样线行走时记录样线范围内看到的鸟类的种类及数量。调查中使用的工具为望远镜、测距仪等。下列说法错误的是( )

A.用样线法调查鸟类丰富度可以避免捕捉对鸟类造成的伤害

B.调查时,迎面而来的需要记录,身后飞来的不需要记录

C.一般来说,在北方,夏季调查的鸟类丰富度比冬季调查的结果大

D.调查结果中个体数量最多的鸟类为该湿地公园的优势种

12.种类繁多的叶蝉是影响茶叶产量及品质的主要原因之一。研究者调查了管理方式相同的林下茶园(茶树与高6~8米的乔木马尾松间作)和常规茶园(无树木遮阴)中的害虫叶蝉及其天敌蜘蛛,结果如表所示。下列说法正确的是( )

茶园 类型 叶蝉总 数(只) 蜘蛛总 数(只) 游猎型蜘 蛛丰富度 结网型蜘 蛛丰富度 蜘蛛多 样性

林下茶园 692 1 542 14 12 2.8

常规茶园 1 410 995 14 8 1.5

A.要达到较好防治效果,叶蝉数量应在K/2时进行控制

B.常规茶园中叶蝉丰富度高于林下茶园叶蝉丰富度

C.与常规茶园相比,林下茶园主要改变了群落的水平结构

D.可以用样方法调查某种叶蝉卵的数量

3.(新情境·应用实验探究种间竞争关系)为探究豌豆和玉米间发生根竞争和枝竞争对豌豆生物量的影响,研究小组开展了如下实验:①将两种植物单独种植在两份土壤中;②将两种植物间行种植在同一份土壤中;③将两种植物间行种植在同一份土壤中但冠层被分离以形成根竞争;④将两种植物种植在隔离开的两份土壤中但冠层交织在一起以形成枝竞争。其余条件均相同且适宜,培养一段时间后,分别统计豌豆的生物量。下列说法错误的是( )

A.本实验可以探究光照和营养物质等非密度制约因素对植物生物量的影响

B.若统计结果为①>③>④>②,则豌豆受光限制的影响高于受营养物质限制的影响

C.若统计结果为①>④>②=③,则枝竞争和根竞争都存在时,枝竞争对生物量的影响不大

D.若统计结果为①>④>③>②,则枝竞争和根竞争都存在的影响大于两者单独存在的影响

4.我国早在西汉时期就出现了立体农业生产方式。所谓立体农业,就是充分利用群落的空间结构和季节性,进行立体种植、立体养殖或立体复合种养的生产模式。“板栗—茶树”结构和“稻—鱼—蛙”结构就是两个经典实例。下列叙述错误的是( )

A.鲫鱼和蛙在觅食过程中存在种间竞争关系,出现了部分生态位重叠的现象

B.板栗和茶树占据相对稳定的生态位时有利于其对环境资源的充分利用

C.立体农业充分利用空间和资源,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分

D.“稻—鱼—蛙”立体结构中,鱼和蛙的粪便能够为水稻的生长提供能量

5.为衡量甲、乙两种植物的竞争能力,在同一地点将甲、乙两种植物种子按照不同的比例混合种植,计算收获时的种子数比值,结果如图所示。只考虑M与N的关系所反映的两者之间的竞争能力。下列说法正确的是( )

A.甲、乙两种植物混合播种时生态位完全重叠

B.为保证收获到甲的种子,播种比例不应小于a

C.M=b,乙植物将逐渐被甲植物淘汰

D.M=c时,甲、乙两种植物收获的种子数相等

6.物种在种间竞争中通过适应或者改变行为来调整在空间、时间和营养生态位的重叠,以获得最大化收益,实现共存。研究人员对四川小寨子沟国家级自然保护区冷、暖季有蹄类的时间生态位进行调查,结果如图。下列分析错误的是( )

A.食物、栖息地以及与其他物种的关系属于生态位研究的范畴

B.总体上暖季的有蹄类时间生态位有更高的重叠度

C.冷、暖季时间生态位均高度重叠的是毛冠鹿和中华斑羚

D.暖季时中华扭角羚与毛冠鹿种间竞争最激烈

7.森林群落中老龄树死亡或遭遇偶然因素导致成熟阶段的优势物种死亡,从而在林冠层形成空隙的现象称为林窗。林窗改变了光、热、水、土等条件,有效维护了林下物种多样性及森林更新。下列相关叙述正确的是( )

A.林窗的出现会改变森林群落的垂直结构和水平结构

B.林窗区域的物种多样性一般小于林冠封闭区域的物种多样性

C.森林群落中的动物大多具有树栖、攀缘、快速奔跑的特点

D.由于温度、降雨量等随季节变化,森林群落的外貌和结构也随之变化,此现象属于群落演替

8.生物土壤结皮是由蓝细菌、绿藻、苔藓、地衣和其他土壤微生物通过菌丝体、假根和分泌物等与土壤表层颗粒胶结而成的复合体。中科院研究人员研究出了一种人工蓝细菌结皮固沙技术,大大缩短了生物土壤结皮形成的时间。下列说法错误的是( )

A.生物土壤结皮构成的群落既有水平结构也有垂直结构

B.自然生物土壤结皮先后经过藓结皮、地衣结皮、藻结皮阶段

C.生物土壤结皮除具有保水、固沙功能外还能具有固碳能力

D.人工蓝细菌结皮固沙过程改变了演替的速度

9.(不定项)(新情境·生态位边界)零增长线又称生态位边界,是一种生物在利用某些必需资源时能生存和繁殖的边界线。线上每一个点所对应的资源组合仅允许种群维持自身大小不变,若资源组合低于这个范围,则一段时间后,种群无法生存和繁殖。为探究同一地区梅尼小环藻和美丽星杆藻两个物种在不同的资源组合情况下能否共存,科学家分别研究了两个物种对两种必需资源的零增长线,如图实线所示。已知其余条件均充足且适宜。下列说法错误的是( )

A.据图可知,两种藻类的生态位存在重叠

B.若处于A点且没有资源补充,美丽星杆藻数量会减少,而梅尼小环藻会增加

C.在区域②,梅尼小环藻因硅酸盐浓度低在竞争中处于劣势

D.从B点起,随磷酸盐的消耗,美丽星杆藻在竞争中处于劣势

10.(不定项)两物种之间的竞争结果取决于个体利用共有资源的相对效率。在某群落中,物种A和B需要的空间和食物资源相似,两者的可用资源随时间的变化情况如图所示,M、N分别表示支持物种A、B生存所需的基本资源。下列说法正确的是( )

A.支持物种A生存所需的资源水平高,则A为优势竞争者

B.随可用资源水平逐渐降低,物种A、B间竞争越来越激烈

C.可用资源水平低于M后,物种A的种群增长率会持续为0

D.当可用资源水平低于N时,物种B的出生率小于死亡率

题组二

1.科研人员为了解长江某水域鱼类群落结构特征,对该水域鱼类群落进行季节性调查。此次调查共采集64种鱼类,分析了各鱼类洄游性、水层分布及食性。下列分析正确的是( )

A.本次调查的物种数主要是通过标记重捕法获得

B.植食性鱼类在该生态系统中处于第二营养级

C.不同鱼类分布在不同的水层,主要受光照的影响

D.洄游型鱼类数量和种类随季节变化体现了群落的演替

2.(不定项)茶树害虫是影响茶叶产量及品质的主要原因之一。研究者调查了面积和管理方式相同的林下茶园(茶树与高6~8米的乔木马尾松间作)和常规茶园(无树木遮阴)中的害虫叶蝉及其天敌蜘蛛,结果如表所示:

茶园 类型 叶蝉总数 (只) 蜘蛛总数 (只) 游猎型蜘 蛛丰富度 结网型蜘 蛛丰富度 蜘蛛 多样性

林下 茶园 692 1 542 14 12 2.8

常规 茶园 1 410 995 14 8 1.5

下列说法错误的是( )

A.游猎型蜘蛛和结网型蜘蛛属于互利共生关系

B.与常规茶园相比,林下茶园改变了群落的垂直结构,增强了生态系统抵抗力稳定性

C.林下茶园结网型蜘蛛丰富度显著高于常规茶园,可能与马尾松遮阴有关

D.林下茶园马尾松的存在,给叶蝉提供了更多栖息空间,增大了叶蝉的环境容纳量

3.(不定项)生态位宽度是指被某种生物所利用的各种不同资源的总和。黑尾蜡嘴雀和黑卷尾均是树栖鸟类,黑尾蜡嘴雀大多选择在海堤西侧避风向筑巢,而黑卷尾则选择在海堤东侧迎风向筑巢,但黑卷尾能利用黑尾蜡嘴雀废弃的巢穴。黑尾蜡嘴雀主要以植物为食,也吃部分昆虫,而黑卷尾主要以昆虫为食。下列说法正确的是( )

A.两种鸟在食性和巢址选择上存在较明显的生态位分化,不存在种间竞争关系

B.调查黑尾蜡嘴雀的种群密度时,如果标记物部分脱落,会导致调查结果偏小

C.若海堤林中黑尾蜡嘴雀消失,黑卷尾的生态位宽度可能会增加

D.通过调查黑卷尾的性别比例可预测其种群数量的变化趋势

4.(不定项)为探讨苦草的竞争和福寿螺的捕食对狐尾藻的影响,研究人员进行了实验,结果如图所示。下列叙述正确的是( )

A.苦草的竞争对狐尾藻的生长有显著抑制作用

B.福寿螺的捕食抑制狐尾藻的生长但与捕食强度无关

C.混种条件下,福寿螺的捕食对苦草的生物量有显著影响

D.福寿螺对于食物不具有选择性

5.研究人员在长白山苔原带的牛皮杜鹃—笃斯越橘群落和小叶章—牛皮杜鹃群落一定区域内放置开顶式增温箱,3年后检测各群落的辛普森多样性指数(从群落中随机抽取的两个个体不属于同一物种的概率),实验结果如表所示。

群落 处理 辛普森多样性指数

牛皮杜鹃—笃斯越橘群落 对照 0.79±0.001a

增温 0.78±0.002a

小叶章—牛皮杜鹃群落 对照 0.73±0.001a

增温 0.66±0.006b

注:表中字母不同表示差异显著

以下说法错误的是( )

A.增温处理对两种植物群落辛普森多样性指数的影响有差异

B.辛普森多样性指数受物种数目和各物种种群密度的影响

C.增温显著提高了长白山小叶章—牛皮杜鹃群落的丰富度

D.减小人类生态足迹有利于保护长白山苔原植物群落的生物多样性

6.群落中某种植物的个体数占该群落所有植物个体数的百分比称为相对多度。某荒地中五种草本植物相对多度的变化如图所示,已知演替过程中气候条件变化不大,裂科草和须芒草能将土壤中硝酸盐和氨态氮的浓度降到更低水平。下列叙述错误的是( )

A.根据图中各种植物相对多度的起点可知,该群落发生了初生演替

B.草地早熟禾种群密度最大的时间不一定在10~20年

C.剪股颖被淘汰的原因可能是对土壤中低水平氮元素的利用率更低

D.在演替过程中,群落物种丰富度逐渐增加并趋于稳定

7.(不定项)如图是某弃耕地区群落演替中不同时期群落的丰富度指数变化。群落中有一部分植物能在自然条件下进行无性繁殖,属于克隆植物。在群落演替中后期,这些克隆植物占据优势地位,与大部分非克隆植物相比,克隆植物能通过分株之间的连接实现资源共享,此现象叫生理整合。下列描述正确的是( )

A.该弃耕地区上发生的演替类型属于次生演替

B.在演替的前20 a内物种丰富度逐渐升高并到达顶点,20 a~30 a物种丰富度下降,30 a后物种丰富度一直维持在稳定状态

C.群落的垂直结构可显著提高群落中动植物利用阳光的能力

D.据此推测群落演替过程中物种丰富度指数下降是因为克隆植物有生理整合的特征,其与非克隆植物相比有很大的竞争优势,阻碍了其他非克隆植物的发展

8.由于气候变化与人类活动的共同作用,草地退化、草畜矛盾日趋严重,限制畜牧业的可持续发展。为研究放牧对草地植物群落的影响,研究人员设置了A组禁牧,B组传统放牧,C组在B组基础上,采取放牧前补喂饲料,研究草地地下生物量和地上生物量(有机干物质量)组成,结果如图所示。回答下列问题:

(1)通过分析放牧时地上生物量的变化,牲畜的主要食物是 植物。

(2)B组传统放牧使植物地下生物量降低,其原因可能是 。

(3)放牧可加快群落的 (填“初生”或“次生”)演替过程。减少放牧量,在植被恢复过程中, 植物可能成为群落的优势种,原因可能是 。

9.生态系统中物种间的相互作用有时并不直接,会通过“中间物种”发生作用,这种效应称为间接效应。

Ⅰ.某滨海湿地的中、高潮位分别分布着碱蓬和芦苇。当互花米草入侵该湿地低潮位区域后,会通过其发达根系捕获沉积物,对潮水产生阻抑,从而减少潮水对中潮位碱蓬生境的水淹时间和盐分输入,最终造成碱蓬萎缩,芦苇向碱蓬生境扩张。

Ⅱ.若该滨海湿地的芦苇有高大型和矮小型两种表型。昆虫S1喜食高大型芦苇,昆虫S2喜食矮小型芦苇。互花米草入侵后,高大型芦苇比矮小型芦苇更具有生存优势,导致芦苇样地内两种昆虫相对数量变化如图(昆虫数量变化能够反映所食植物种群数量变化)。

(1)根据间接效应的概念,Ⅰ中影响碱蓬和芦苇相互作用的“中间物种”是 。

(2)1~5年,S1和S2种群相对数量均上升的原因是 ;

其中S1种群相对增长速率高于S2,其原因是 。

(3)5~N年,碱蓬消失,芦苇数量也呈下降趋势。结合上述材料,从种间关系分析芦苇数量下降的可能原因是 。

(4)互花米草具有如下特点:①具有极强的耐盐、耐淹、繁殖和扩散能力;②秸秆内部呈海绵状,有许多通气孔,对某些气体的吸附性能强;③根叶中具有耐重金属的球形赖氨酸芽孢杆菌。因此,可作为互花米草资源化的合理途径有 。

A.为保滩护堤应进行大面积引种

B.将其耐盐基因转入农作物,培育耐盐碱农作物品种

C.制造除味剂

D.为湿地重金属污染修复提供菌种资源

10.研究人员调查了三星堆城墙遗址上的5种不同维护方式下的植物物种组成及相应群落的稳定性,结果如表所示。

样地类型 植物的物种数 优势种 欧式距离

对照 38 小蓬草、狗 尾草、艾草 14.19

种植 15 丝茅 17.49

弃耕 29 普通小麦、 尼泊尔老颧草 16.48

覆土,定 期去灌木 42 白花鬼针草、艾草 12.13

定期修剪 47 结缕草、马蹄金 14.96

注:①各样地类型的处理如下

对照:无人为干扰。种植:种植丝茅后,再无人为干扰。

弃耕:曾作为耕地,部分弃耕,仍有少量种植农作物。

覆土,定期去灌木:曾覆土20 cm,每年去除超过20 cm高的灌木。定期修剪:曾种植结缕草、马蹄金,每年对较高的植物进行修剪。

②欧式距离:群落稳定性的指标,欧式距离越小,可认为群落越稳定。

回答下列问题。

(1)发生在三星堆城墙遗址上的群落演替类型为 演替。研究人员为调查各样地中的植物物种丰富度,常采用的调查方法为 。经调查,丝茅为“种植”样地的优势种,其判断的依据为 。

(2)植物的物种多样性也可间接反映各样地中动物的物种多样性,这是因为多种多样的植物能为动物提供多种多样的 。

(3)从各样地的维护方式分析, (填样地类型)的稳定性最高,并尝试分析原因: 。

(4)现有一个新发掘的考古遗址,在雨水冲刷下出现明显的土壤流失。请结合上述信息,为该考古遗址的植被恢复提供一些建议: 。(答出一点即可)

专题过关检测练

题组一

1.为调查太平湖国家湿地公园中鸟类的丰富度,科研人员借助样线法开展了调查。样线法首先要划定几条样线,然后沿样线行走时记录样线范围内看到的鸟类的种类及数量。调查中使用的工具为望远镜、测距仪等。下列说法错误的是( )

A.用样线法调查鸟类丰富度可以避免捕捉对鸟类造成的伤害

B.调查时,迎面而来的需要记录,身后飞来的不需要记录

C.一般来说,在北方,夏季调查的鸟类丰富度比冬季调查的结果大

D.调查结果中个体数量最多的鸟类为该湿地公园的优势种

答案 D

12.种类繁多的叶蝉是影响茶叶产量及品质的主要原因之一。研究者调查了管理方式相同的林下茶园(茶树与高6~8米的乔木马尾松间作)和常规茶园(无树木遮阴)中的害虫叶蝉及其天敌蜘蛛,结果如表所示。下列说法正确的是( )

茶园 类型 叶蝉总 数(只) 蜘蛛总 数(只) 游猎型蜘 蛛丰富度 结网型蜘 蛛丰富度 蜘蛛多 样性

林下茶园 692 1 542 14 12 2.8

常规茶园 1 410 995 14 8 1.5

A.要达到较好防治效果,叶蝉数量应在K/2时进行控制

B.常规茶园中叶蝉丰富度高于林下茶园叶蝉丰富度

C.与常规茶园相比,林下茶园主要改变了群落的水平结构

D.可以用样方法调查某种叶蝉卵的数量

答案 D

3.(新情境·应用实验探究种间竞争关系)为探究豌豆和玉米间发生根竞争和枝竞争对豌豆生物量的影响,研究小组开展了如下实验:①将两种植物单独种植在两份土壤中;②将两种植物间行种植在同一份土壤中;③将两种植物间行种植在同一份土壤中但冠层被分离以形成根竞争;④将两种植物种植在隔离开的两份土壤中但冠层交织在一起以形成枝竞争。其余条件均相同且适宜,培养一段时间后,分别统计豌豆的生物量。下列说法错误的是( )

A.本实验可以探究光照和营养物质等非密度制约因素对植物生物量的影响

B.若统计结果为①>③>④>②,则豌豆受光限制的影响高于受营养物质限制的影响

C.若统计结果为①>④>②=③,则枝竞争和根竞争都存在时,枝竞争对生物量的影响不大

D.若统计结果为①>④>③>②,则枝竞争和根竞争都存在的影响大于两者单独存在的影响

答案 A

4.我国早在西汉时期就出现了立体农业生产方式。所谓立体农业,就是充分利用群落的空间结构和季节性,进行立体种植、立体养殖或立体复合种养的生产模式。“板栗—茶树”结构和“稻—鱼—蛙”结构就是两个经典实例。下列叙述错误的是( )

A.鲫鱼和蛙在觅食过程中存在种间竞争关系,出现了部分生态位重叠的现象

B.板栗和茶树占据相对稳定的生态位时有利于其对环境资源的充分利用

C.立体农业充分利用空间和资源,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分

D.“稻—鱼—蛙”立体结构中,鱼和蛙的粪便能够为水稻的生长提供能量

答案 D

5.为衡量甲、乙两种植物的竞争能力,在同一地点将甲、乙两种植物种子按照不同的比例混合种植,计算收获时的种子数比值,结果如图所示。只考虑M与N的关系所反映的两者之间的竞争能力。下列说法正确的是( )

A.甲、乙两种植物混合播种时生态位完全重叠

B.为保证收获到甲的种子,播种比例不应小于a

C.M=b,乙植物将逐渐被甲植物淘汰

D.M=c时,甲、乙两种植物收获的种子数相等

答案 B

6.物种在种间竞争中通过适应或者改变行为来调整在空间、时间和营养生态位的重叠,以获得最大化收益,实现共存。研究人员对四川小寨子沟国家级自然保护区冷、暖季有蹄类的时间生态位进行调查,结果如图。下列分析错误的是( )

A.食物、栖息地以及与其他物种的关系属于生态位研究的范畴

B.总体上暖季的有蹄类时间生态位有更高的重叠度

C.冷、暖季时间生态位均高度重叠的是毛冠鹿和中华斑羚

D.暖季时中华扭角羚与毛冠鹿种间竞争最激烈

答案 D

7.森林群落中老龄树死亡或遭遇偶然因素导致成熟阶段的优势物种死亡,从而在林冠层形成空隙的现象称为林窗。林窗改变了光、热、水、土等条件,有效维护了林下物种多样性及森林更新。下列相关叙述正确的是( )

A.林窗的出现会改变森林群落的垂直结构和水平结构

B.林窗区域的物种多样性一般小于林冠封闭区域的物种多样性

C.森林群落中的动物大多具有树栖、攀缘、快速奔跑的特点

D.由于温度、降雨量等随季节变化,森林群落的外貌和结构也随之变化,此现象属于群落演替

答案 A

8.生物土壤结皮是由蓝细菌、绿藻、苔藓、地衣和其他土壤微生物通过菌丝体、假根和分泌物等与土壤表层颗粒胶结而成的复合体。中科院研究人员研究出了一种人工蓝细菌结皮固沙技术,大大缩短了生物土壤结皮形成的时间。下列说法错误的是( )

A.生物土壤结皮构成的群落既有水平结构也有垂直结构

B.自然生物土壤结皮先后经过藓结皮、地衣结皮、藻结皮阶段

C.生物土壤结皮除具有保水、固沙功能外还能具有固碳能力

D.人工蓝细菌结皮固沙过程改变了演替的速度

答案 B

9.(不定项)(新情境·生态位边界)零增长线又称生态位边界,是一种生物在利用某些必需资源时能生存和繁殖的边界线。线上每一个点所对应的资源组合仅允许种群维持自身大小不变,若资源组合低于这个范围,则一段时间后,种群无法生存和繁殖。为探究同一地区梅尼小环藻和美丽星杆藻两个物种在不同的资源组合情况下能否共存,科学家分别研究了两个物种对两种必需资源的零增长线,如图实线所示。已知其余条件均充足且适宜。下列说法错误的是( )

A.据图可知,两种藻类的生态位存在重叠

B.若处于A点且没有资源补充,美丽星杆藻数量会减少,而梅尼小环藻会增加

C.在区域②,梅尼小环藻因硅酸盐浓度低在竞争中处于劣势

D.从B点起,随磷酸盐的消耗,美丽星杆藻在竞争中处于劣势

答案 BCD

10.(不定项)两物种之间的竞争结果取决于个体利用共有资源的相对效率。在某群落中,物种A和B需要的空间和食物资源相似,两者的可用资源随时间的变化情况如图所示,M、N分别表示支持物种A、B生存所需的基本资源。下列说法正确的是( )

A.支持物种A生存所需的资源水平高,则A为优势竞争者

B.随可用资源水平逐渐降低,物种A、B间竞争越来越激烈

C.可用资源水平低于M后,物种A的种群增长率会持续为0

D.当可用资源水平低于N时,物种B的出生率小于死亡率

答案 D

题组二

1.科研人员为了解长江某水域鱼类群落结构特征,对该水域鱼类群落进行季节性调查。此次调查共采集64种鱼类,分析了各鱼类洄游性、水层分布及食性。下列分析正确的是( )

A.本次调查的物种数主要是通过标记重捕法获得

B.植食性鱼类在该生态系统中处于第二营养级

C.不同鱼类分布在不同的水层,主要受光照的影响

D.洄游型鱼类数量和种类随季节变化体现了群落的演替

答案 B

2.(不定项)茶树害虫是影响茶叶产量及品质的主要原因之一。研究者调查了面积和管理方式相同的林下茶园(茶树与高6~8米的乔木马尾松间作)和常规茶园(无树木遮阴)中的害虫叶蝉及其天敌蜘蛛,结果如表所示:

茶园 类型 叶蝉总数 (只) 蜘蛛总数 (只) 游猎型蜘 蛛丰富度 结网型蜘 蛛丰富度 蜘蛛 多样性

林下 茶园 692 1 542 14 12 2.8

常规 茶园 1 410 995 14 8 1.5

下列说法错误的是( )

A.游猎型蜘蛛和结网型蜘蛛属于互利共生关系

B.与常规茶园相比,林下茶园改变了群落的垂直结构,增强了生态系统抵抗力稳定性

C.林下茶园结网型蜘蛛丰富度显著高于常规茶园,可能与马尾松遮阴有关

D.林下茶园马尾松的存在,给叶蝉提供了更多栖息空间,增大了叶蝉的环境容纳量

答案 AD

3.(不定项)生态位宽度是指被某种生物所利用的各种不同资源的总和。黑尾蜡嘴雀和黑卷尾均是树栖鸟类,黑尾蜡嘴雀大多选择在海堤西侧避风向筑巢,而黑卷尾则选择在海堤东侧迎风向筑巢,但黑卷尾能利用黑尾蜡嘴雀废弃的巢穴。黑尾蜡嘴雀主要以植物为食,也吃部分昆虫,而黑卷尾主要以昆虫为食。下列说法正确的是( )

A.两种鸟在食性和巢址选择上存在较明显的生态位分化,不存在种间竞争关系

B.调查黑尾蜡嘴雀的种群密度时,如果标记物部分脱落,会导致调查结果偏小

C.若海堤林中黑尾蜡嘴雀消失,黑卷尾的生态位宽度可能会增加

D.通过调查黑卷尾的性别比例可预测其种群数量的变化趋势

答案 C

4.(不定项)为探讨苦草的竞争和福寿螺的捕食对狐尾藻的影响,研究人员进行了实验,结果如图所示。下列叙述正确的是( )

A.苦草的竞争对狐尾藻的生长有显著抑制作用

B.福寿螺的捕食抑制狐尾藻的生长但与捕食强度无关

C.混种条件下,福寿螺的捕食对苦草的生物量有显著影响

D.福寿螺对于食物不具有选择性

答案 ABC

5.研究人员在长白山苔原带的牛皮杜鹃—笃斯越橘群落和小叶章—牛皮杜鹃群落一定区域内放置开顶式增温箱,3年后检测各群落的辛普森多样性指数(从群落中随机抽取的两个个体不属于同一物种的概率),实验结果如表所示。

群落 处理 辛普森多样性指数

牛皮杜鹃—笃斯越橘群落 对照 0.79±0.001a

增温 0.78±0.002a

小叶章—牛皮杜鹃群落 对照 0.73±0.001a

增温 0.66±0.006b

注:表中字母不同表示差异显著

以下说法错误的是( )

A.增温处理对两种植物群落辛普森多样性指数的影响有差异

B.辛普森多样性指数受物种数目和各物种种群密度的影响

C.增温显著提高了长白山小叶章—牛皮杜鹃群落的丰富度

D.减小人类生态足迹有利于保护长白山苔原植物群落的生物多样性

答案 C

6.群落中某种植物的个体数占该群落所有植物个体数的百分比称为相对多度。某荒地中五种草本植物相对多度的变化如图所示,已知演替过程中气候条件变化不大,裂科草和须芒草能将土壤中硝酸盐和氨态氮的浓度降到更低水平。下列叙述错误的是( )

A.根据图中各种植物相对多度的起点可知,该群落发生了初生演替

B.草地早熟禾种群密度最大的时间不一定在10~20年

C.剪股颖被淘汰的原因可能是对土壤中低水平氮元素的利用率更低

D.在演替过程中,群落物种丰富度逐渐增加并趋于稳定

答案 A

7.(不定项)如图是某弃耕地区群落演替中不同时期群落的丰富度指数变化。群落中有一部分植物能在自然条件下进行无性繁殖,属于克隆植物。在群落演替中后期,这些克隆植物占据优势地位,与大部分非克隆植物相比,克隆植物能通过分株之间的连接实现资源共享,此现象叫生理整合。下列描述正确的是( )

A.该弃耕地区上发生的演替类型属于次生演替

B.在演替的前20 a内物种丰富度逐渐升高并到达顶点,20 a~30 a物种丰富度下降,30 a后物种丰富度一直维持在稳定状态

C.群落的垂直结构可显著提高群落中动植物利用阳光的能力

D.据此推测群落演替过程中物种丰富度指数下降是因为克隆植物有生理整合的特征,其与非克隆植物相比有很大的竞争优势,阻碍了其他非克隆植物的发展

答案 AD

8.由于气候变化与人类活动的共同作用,草地退化、草畜矛盾日趋严重,限制畜牧业的可持续发展。为研究放牧对草地植物群落的影响,研究人员设置了A组禁牧,B组传统放牧,C组在B组基础上,采取放牧前补喂饲料,研究草地地下生物量和地上生物量(有机干物质量)组成,结果如图所示。回答下列问题:

(1)通过分析放牧时地上生物量的变化,牲畜的主要食物是 植物。

(2)B组传统放牧使植物地下生物量降低,其原因可能是 。

(3)放牧可加快群落的 (填“初生”或“次生”)演替过程。减少放牧量,在植被恢复过程中, 植物可能成为群落的优势种,原因可能是 。

答案 (1)禾本科和莎草科 (2)放牧的动物会采食植物地上部分,使制造的有机物减少,限制了根系生长 (3)次生 菊科 牲畜取食禾本科和莎草科植物,为菊科植物的生长腾出空间

9.生态系统中物种间的相互作用有时并不直接,会通过“中间物种”发生作用,这种效应称为间接效应。

Ⅰ.某滨海湿地的中、高潮位分别分布着碱蓬和芦苇。当互花米草入侵该湿地低潮位区域后,会通过其发达根系捕获沉积物,对潮水产生阻抑,从而减少潮水对中潮位碱蓬生境的水淹时间和盐分输入,最终造成碱蓬萎缩,芦苇向碱蓬生境扩张。

Ⅱ.若该滨海湿地的芦苇有高大型和矮小型两种表型。昆虫S1喜食高大型芦苇,昆虫S2喜食矮小型芦苇。互花米草入侵后,高大型芦苇比矮小型芦苇更具有生存优势,导致芦苇样地内两种昆虫相对数量变化如图(昆虫数量变化能够反映所食植物种群数量变化)。

(1)根据间接效应的概念,Ⅰ中影响碱蓬和芦苇相互作用的“中间物种”是 。

(2)1~5年,S1和S2种群相对数量均上升的原因是 ;

其中S1种群相对增长速率高于S2,其原因是 。

(3)5~N年,碱蓬消失,芦苇数量也呈下降趋势。结合上述材料,从种间关系分析芦苇数量下降的可能原因是 。

(4)互花米草具有如下特点:①具有极强的耐盐、耐淹、繁殖和扩散能力;②秸秆内部呈海绵状,有许多通气孔,对某些气体的吸附性能强;③根叶中具有耐重金属的球形赖氨酸芽孢杆菌。因此,可作为互花米草资源化的合理途径有 。

A.为保滩护堤应进行大面积引种

B.将其耐盐基因转入农作物,培育耐盐碱农作物品种

C.制造除味剂

D.为湿地重金属污染修复提供菌种资源

答案 (1)互花米草 (2)互花米草入侵湿地后,会导致碱蓬萎缩,芦苇扩张,昆虫S1和S2以芦苇为食,所以S1和S2种群相对数量均上升 互花米草入侵后,高大型芦苇比矮小型芦苇更具有生存优势,所以以高大型芦苇为食的昆虫S1增长速率高于S2 (3)由于互花米草的种间竞争和昆虫的捕食,导致芦苇数量下降 (4)BCD

10.研究人员调查了三星堆城墙遗址上的5种不同维护方式下的植物物种组成及相应群落的稳定性,结果如表所示。

样地类型 植物的物种数 优势种 欧式距离

对照 38 小蓬草、狗 尾草、艾草 14.19

种植 15 丝茅 17.49

弃耕 29 普通小麦、 尼泊尔老颧草 16.48

覆土,定 期去灌木 42 白花鬼针草、艾草 12.13

定期修剪 47 结缕草、马蹄金 14.96

注:①各样地类型的处理如下

对照:无人为干扰。种植:种植丝茅后,再无人为干扰。

弃耕:曾作为耕地,部分弃耕,仍有少量种植农作物。

覆土,定期去灌木:曾覆土20 cm,每年去除超过20 cm高的灌木。定期修剪:曾种植结缕草、马蹄金,每年对较高的植物进行修剪。

②欧式距离:群落稳定性的指标,欧式距离越小,可认为群落越稳定。

回答下列问题。

(1)发生在三星堆城墙遗址上的群落演替类型为 演替。研究人员为调查各样地中的植物物种丰富度,常采用的调查方法为 。经调查,丝茅为“种植”样地的优势种,其判断的依据为 。

(2)植物的物种多样性也可间接反映各样地中动物的物种多样性,这是因为多种多样的植物能为动物提供多种多样的 。

(3)从各样地的维护方式分析, (填样地类型)的稳定性最高,并尝试分析原因: 。

(4)现有一个新发掘的考古遗址,在雨水冲刷下出现明显的土壤流失。请结合上述信息,为该考古遗址的植被恢复提供一些建议: 。(答出一点即可)

答案 (1)次生 样方法 该种群数量多,并且对其他生物影响大 (2)食物条件和栖息空间 (3)覆土,定期去灌木 覆土使土壤中养分含量增加,具有了满足更多植物生长的潜能;去除灌木可使草本植物接受更多光照,让竞争不佳的物种得以生长并持续存在,提高该样地中物种的多样性,从而提高稳定性 (4)土壤回填,人工种植根系发达的植物

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录