2026全国版高考生物一轮基础知识专题练--第20章 生态系统及其稳定性(含答案)

文档属性

| 名称 | 2026全国版高考生物一轮基础知识专题练--第20章 生态系统及其稳定性(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 843.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-02 09:35:13 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2026全国版高考生物一轮

专题过关检测练

题组一

1.绿色植物猪笼草的捕虫笼能分泌含神经毒素的蜜液吸引昆虫,捕虫笼的唇和盖非常滑,当昆虫接触时非常容易滑落入笼,从而帮助猪笼草适应缺氮环境。下列说法错误的是( )

A.猪笼草在生态系统中属于生产者和消费者

B.猪笼草的蜜液散发的香味吸引昆虫体现了化学信息的作用

C.昆虫的存在使猪笼草的蜜液中出现毒素,从而有利于猪笼草捕食昆虫获得氮

D.猪笼草适应缺氮环境是自然选择的结果

2.科技人员在某村推广“稻菇轮作”露地栽培模式,利用水稻收获后的空闲稻田和秸秆发酵做成的培养基质种植赤松茸等食用菌。该模式可实现种菇与种粮不争地、不争季节、不争劳动力,并提高农民收入。下列叙述正确的是( )

A.“稻菇轮作”模式将生物在时间和空间上合理配置,增大了稻田生态系统的能量输入

B.秸秆发酵的时间过长会影响培养基质上赤松茸等食用菌的生长、繁殖

C.“菌糠还田”可实现对能量的多级利用,大大提高了能量的利用率

D.“稻菇轮作”模式中的物质循环、能量流动和信息传递都依赖食物链(网)进行

3.如表是6个生态系统不同监测指标的相对数据,其中净初级生产量是指植物光合作用固定的能量扣除呼吸作用消耗掉的部分。下列叙述正确的是( )

生态系统类型 冻原 北方森林 温带落叶林 温带草地 稀树草原 热带雨林

净初级生产量 1.5 7.5 11.5 7.5 9.5 50

生物量 10 200 350 18 45 300

枯叶输入量 1.5 7.5 11.5 7.5 9.5 30

枯叶现存量 44 35 15 5 3 5

A.由表中数据推测热带雨林固定的能量最高

B.表中显示,不同生态系统的净初级生产量与生物量呈正相关

C.冻原生态系统枯叶现存量高的主要原因是分解者的分解作用弱

D.表中生物量越大的生态系统,枯叶输入量也越大

4.某池塘中主要有甲、乙两种鱼,其中乙种鱼处于最高营养级,如图为该池塘中能量流动的图解,图中字母表示同化量。下列相关分析正确的是( )

A.流经该生态系统的总能量为a+b+e+f

B.在“浮游植物→浮游动物→甲种鱼→乙种鱼”的食物链中,浮游动物同化的能量可通过自身的遗体残骸和粪便流向分解者

C.甲种鱼到乙种鱼的能量传递效率为d/(b+c+e)×100%

D.水草疯长会导致浮游动物和甲种鱼的数量减少

5.如图表示某人工鱼塘的部分能量流动图解,其中A~E为该生态系统的组成成分,a~e为能量值,a为A传递到B的能量,b为投放饲料中含有的能量。下列说法正确的是( )

A.B用于自身生长、发育和繁殖的能量为a+b-c

B.若此生态系统受到含铅化合物的污染,则体内铅含量最高的生物是E

C.若将该人工鱼塘改良为桑基鱼塘的生产模式,则可大大提高能量的传递效率

D.若要分析该生态系统的结构,则需研究各种群在水平方向和垂直方向上的分布特点

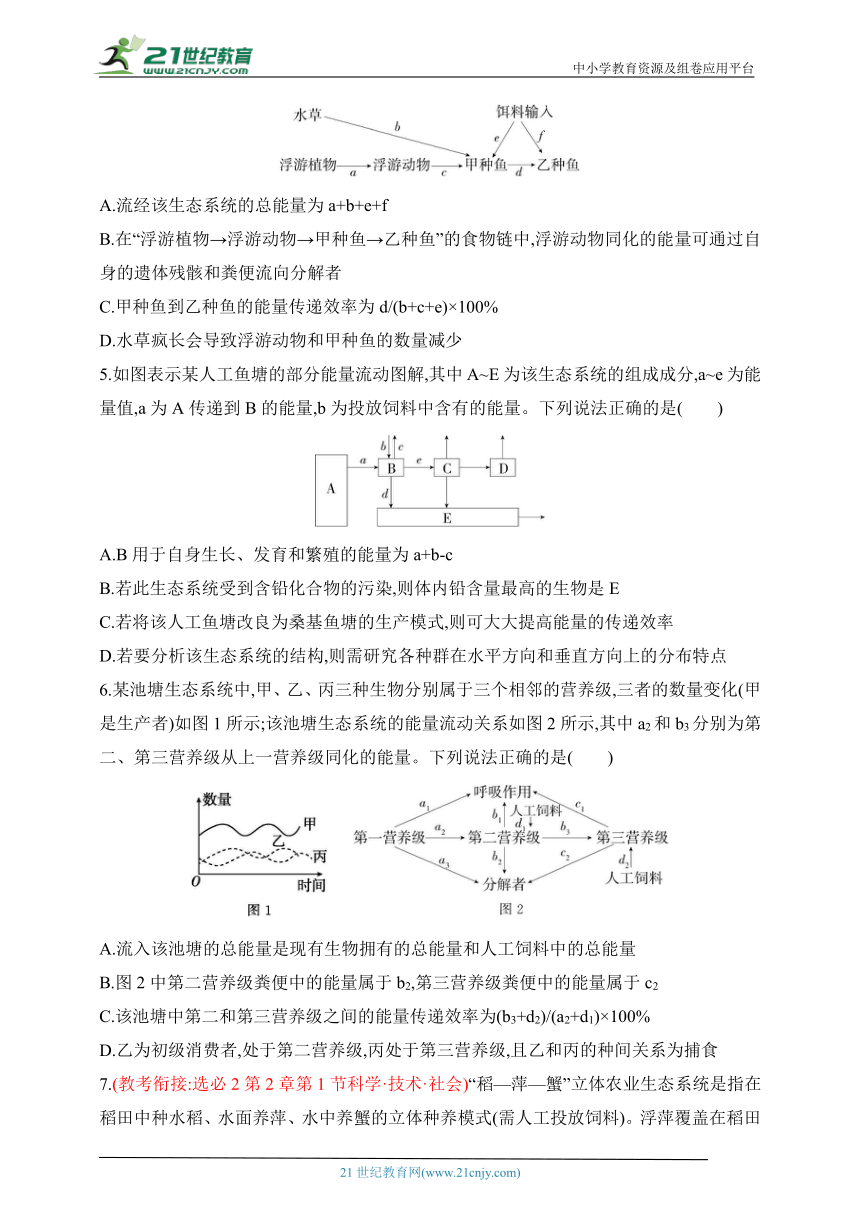

6.某池塘生态系统中,甲、乙、丙三种生物分别属于三个相邻的营养级,三者的数量变化(甲是生产者)如图1所示;该池塘生态系统的能量流动关系如图2所示,其中a2和b3分别为第二、第三营养级从上一营养级同化的能量。下列说法正确的是( )

A.流入该池塘的总能量是现有生物拥有的总能量和人工饲料中的总能量

B.图2中第二营养级粪便中的能量属于b2,第三营养级粪便中的能量属于c2

C.该池塘中第二和第三营养级之间的能量传递效率为(b3+d2)/(a2+d1)×100%

D.乙为初级消费者,处于第二营养级,丙处于第三营养级,且乙和丙的种间关系为捕食

7.(教考衔接:选必2第2章第1节科学·技术·社会)“稻—萍—蟹”立体农业生态系统是指在稻田中种水稻、水面养萍、水中养蟹的立体种养模式(需人工投放饲料)。浮萍覆盖在稻田水面可以固氮并抑制杂草生长,蟹可以捕食杂草、水生昆虫并提高土壤肥力。下列有关叙述正确的是( )

A.该立体农业生态系统实现了物质的循环利用,提高了能量的利用率

B.流入该立体农业生态系统的总能量是水稻和浮萍光合作用固定的太阳能

C.该生态系统中稻、蟹只参与碳循环过程,萍既参与碳循环过程,又参与氮循环过程

D.碳在生物群落和无机环境之间主要以CO2形式循环,氮主要以N2形式循环

8.当烟草植株受到蛾幼虫攻击后,能够产生和释放可挥发的物质。这些化学物质,白天可以吸引蛾幼虫的天敌,夜间又能驱除夜间活动的雌蛾,使它们不能在植物叶片上停留产卵。下列叙述错误的是( )

A.蛾幼虫的天敌和烟草之间是互利共生关系

B.烟草释放的物质在白天和夜间都使它本身受益

C.利用烟草释放的可挥发物质防治害虫属于生物防治

D.该现象体现了信息能够调节种间关系,进而维持生态系统的平衡

9.太湖受到污水排入的影响,水体中N、P的含量升高,蓝细菌和绿藻的爆增导致水草区面积退缩,由“草型湖泊”逐渐转变为“藻型湖泊”,下列叙述正确的是( )

A.绿藻对N和P的大量吸收属于生物富集现象

B.污水排入后,蓝细菌和绿藻逐渐取代沉水植物的优势种地位

C.太湖营养结构的复杂程度下降会导致能量传递效率下降

D.太湖变为“藻型湖泊”后,其抵抗外界干扰的能力增强

10.高原鼠兔穴居于高山草甸地区,天敌众多,为躲避天敌会啃除洞口周围的高大植物。研究发现,青藏高原某区域土壤全氮含量(土壤肥力指标)随高原鼠兔洞口密度的增加出现先增加后减少的变化趋势。下列说法错误的是( )

A.高原鼠兔与其食物和天敌之间的信息传递可以调节种间关系

B.高原鼠兔洞口密度适宜时,有利于提高生态系统的自我调节能力

C.高原鼠兔和天敌之间的物质循环过程伴随着能量的转化和散失

D.高原鼠兔啃除高大植物的行为,会影响植物之间的竞争结果

11.全球气候变暖对生物捕食会产生影响,研究人员利用人工温室模拟地球气候变暖,以大、小两种蜘蛛作为研究对象,发现捕食者的捕食发生了相关变化。

(1)蜘蛛是一种肉食性节肢动物,它与杂食性、植食性昆虫以及植物通过 形成食物链(网),成为生态系统行使主要功能的途径。调查某些种类蜘蛛的种群密度时不宜采用样方法,原因是

。

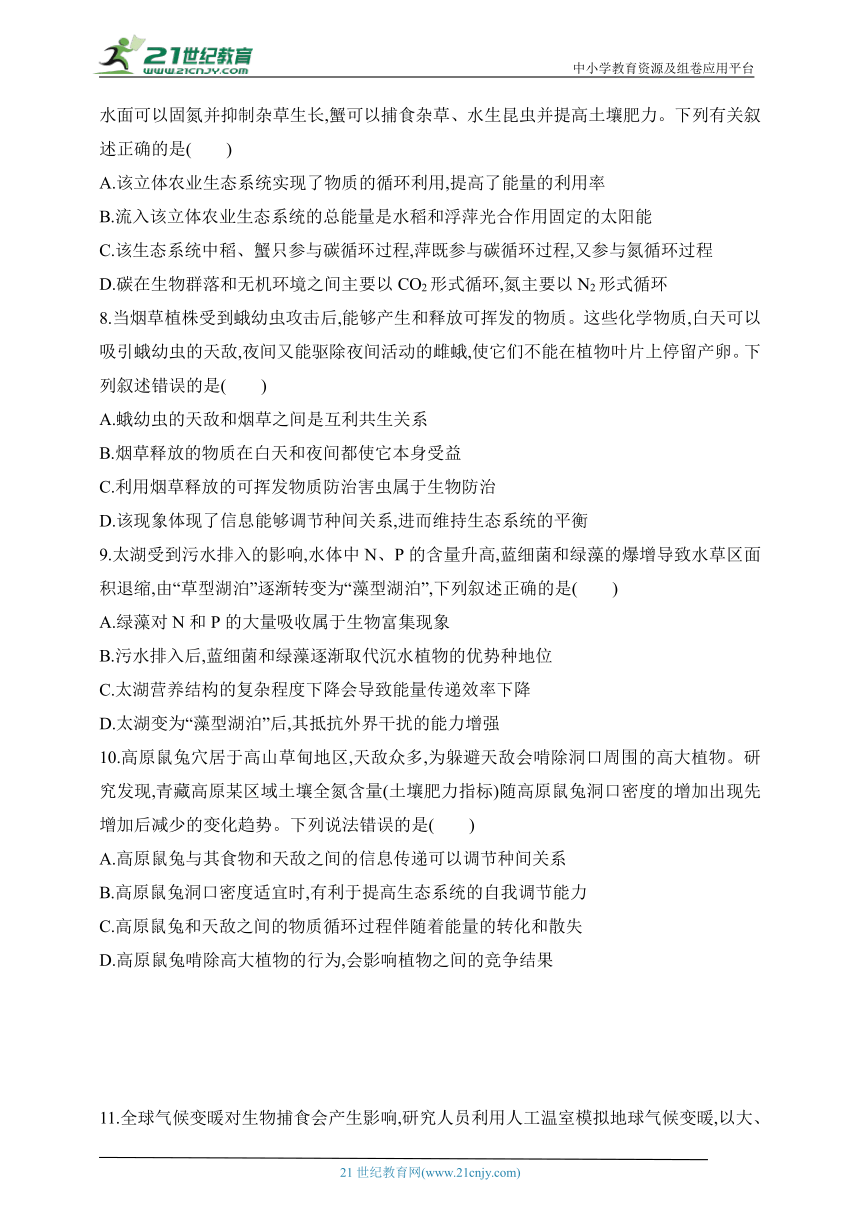

(2)实验在两个温室中进行,其中一个温度适宜且恒定,另一个温度较高以模拟气候变暖,每个温室中有大、小两个不同物种的蜘蛛及其猎物。其中,大型昆虫多为肉食性,小型昆虫多取食禾本科植物,中型昆虫多为杂食性。研究人员统计了不同年份相关数据,结果如图1及图2。

①据图1可知,变暖导致大、小蜘蛛所结蛛网网孔尺寸的变化分别为 。

②结合图2结果,推测高温环境下, ,因而大蜘蛛网网孔大小发生相应变化,以获得足够的猎物。

(3)蛛网网孔越大,结网吐丝量越低。小蜘蛛的蛛网网孔大小随环境变暖所发生的变化,与高温下温室内生物群落的多种因素有关。综合上述信息,结合猎物的变化,对此进行合理解释:环境温度变暖,禾本科植物占优势,

,减少了结网捕食的能量代价,利于生存;另一方面,中型昆虫营养丰富,口感更佳,也获得了小蜘蛛的偏爱。

(4)据文中信息,推测全球气候变暖对生物造成的影响可能有 (选填选项前的字母)。

a.植食性昆虫数量改变

b.大型昆虫具有生存优势

c.昆虫等节肢动物种类、数量及分布均不变化

d.捕食者食物的种类及比例发生变化

e.大、小蜘蛛的生态位重叠加剧

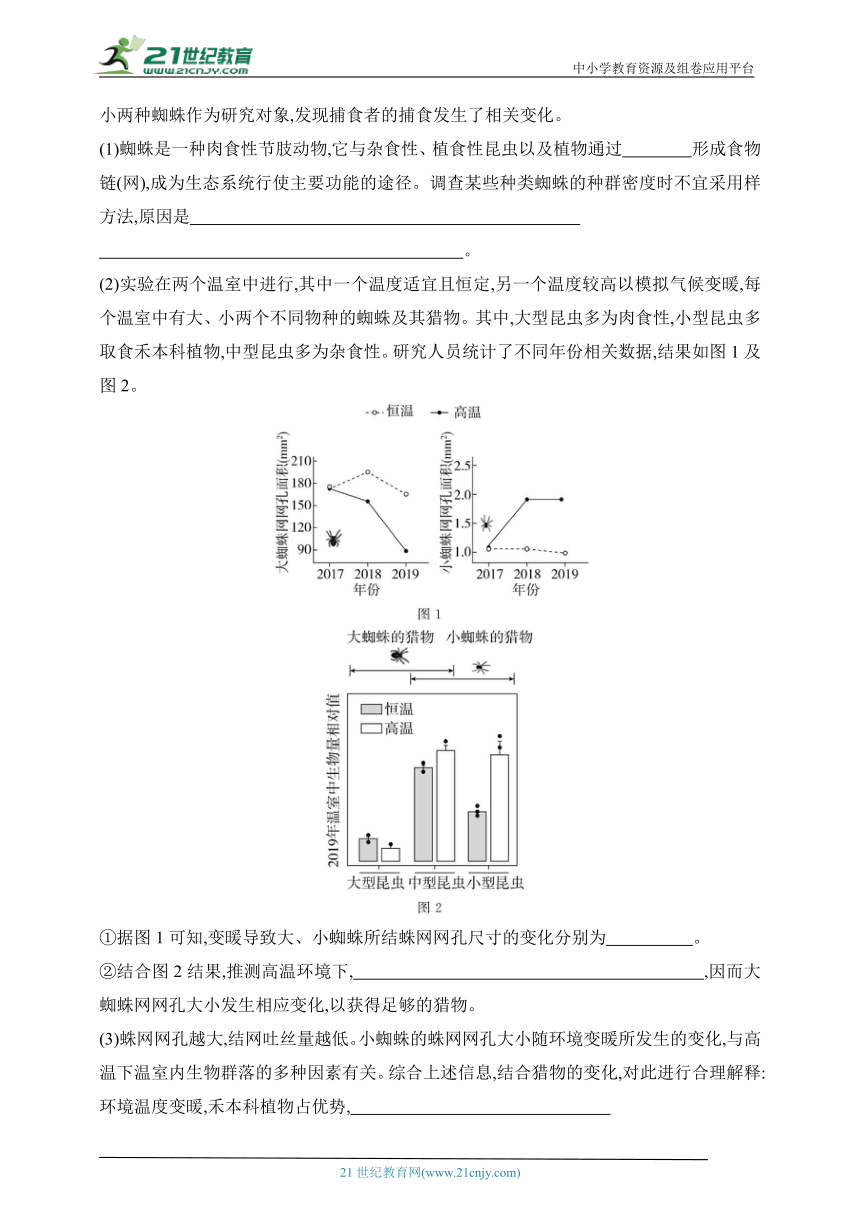

12.(教考衔接:选必2第3章第2节旁栏问题P58)“海洋牧场”是指在一定海域内,利用自然的海洋生态环境,将人工放养的经济海洋生物聚集起来,像在陆地放牧牛羊一样,对鱼、虾、贝、藻等海洋资源进行有计划和有目的的海上放养。如图为科学家在河北省祥云湾海洋牧场示范区调查得到部分食物网和部分营养级的能量流动图示(注:碎屑在生态系统中处于第一营养级)。

(1)在群落水平进行的研究除了有物种组成,还能研究哪些问题 (答出2点)。

(2)图1中只充当第二营养级的生物是 ;蟹类能充当第 营养级。图2中第二营养级到第三营养级的能量传递效率为 %(保留小数点后两位)。

(3)经调查,以祥云湾为代表的海洋生态系统的生物量金字塔为上宽下窄,可能的原因是 。在这种情况下,能量金字塔 (填“能”或“不能”)呈现上宽下窄。

(4)祥云湾海洋牧场区在实验期间没有输出水产资源,如果后期需要捕捞,为维持生态平衡,提高系统稳定性,请你给出合理建议: (答出1点)。

题组二

1.下图是某同学构建的一个含有多种消费者的复杂生态系统的结构模型,下列分析错误的是( )

A.图中X代表分解者,但不一定都是细菌和真菌

B.图中缺少由“CO2等”指向“生产者”的箭头

C.虚线框中复杂的食物网是该生态系统复杂的主要原因

D.动物1可能由多个种群组成,但都属于第二营养级

2.由于过度捕捞、气候变化等影响,造成我国某海洋环境恶化、渔业资源衰退及群落结构变化等生态问题。下列有关叙述错误的是( )

A.在鱼类产卵期实行休渔制度,禁止非法捕捞

B.陆地径流为海洋输入大量有机质和无机盐,为海洋输入能量和物质

C.某时刻调查该海域的各营养级生物量,浮游动物可能高于浮游植物

D.该海域的顶级捕食者,其能量输出的途径较多

3.小龙虾,学名克氏原螯虾,因肉鲜味美广受人们欢迎,常以田间的杂草、害虫、水体中的浮萍等为食,有挖洞筑巢习性,在稻田中也会将土壤里的种子翻出、破坏幼芽生长。通过建立稻虾连作生态系统,实现稻虾共育。下列叙述正确的是( )

A.该生态系统的结构为生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量

B.可在水稻幼苗期同时放养大量小龙虾,有效提高水稻和小龙虾产量

C.小龙虾的粪便可为水稻提供生命活动所需的能量

D.小龙虾的适当引入可使生态系统中组分增多,抵抗力稳定性提高

4.某地开发出适应当地环境的“稻渔共生”种养新模式,其中虾、蟹能摄食稻田中的害虫、虫卵和杂草,虾、蟹的粪便可作为水稻的肥料,从而减少人工肥料投入。下列叙述正确的是( )

A.水稻能直接利用螃蟹和小龙虾粪便中的有机物

B.利用螃蟹和小龙虾进行生物防治,可减少环境污染

C.流经该生态系统的总能量为水稻和杂草固定的太阳能

D.该种养模式提高了营养级之间的能量传递效率

5.某自然生态系统的能量流动如下图(图中数字为能量数值,单位是kJ)所示,下列相关分析错误的是( )

A.图中A所固定的能量大于B、C的能量之和

B.第三营养级流向下一营养级的能量传递效率约为16.7%

C.若C增加5 kg,则需要消耗A约222 kg

D.某种因素使该生态系统食物链延长,会导致最高营养级获得的能量减少

6.(不定项)福寿螺原产于巴西亚马孙河流域,引入我国后,在南方十多个省市大面积分布,造成了较为严重的生态灾害和不可估量的经济损失。为了实现“变害为宝”,有人设计了“水葫芦—草鱼—福寿螺”的养殖新模式,如图为该模式部分能量流动和物质循环示意图,有关叙述正确的是( )

A.假设福寿螺迁入某地区时呈“J”形增长,最初数量为3 500个,每月增加1.23%,则半年后该地区福寿螺的种群数量为3 500×1.012 36个

B.第一营养级和第二营养级之间的能量传递效率为(G+F)/A×100%

C.过程①②③实现了能量的多级利用,提高了能量的利用率

D.调查福寿螺种群密度的方法是样方法

7.秧藕养鱼是一种池塘立体生态种养模式:水体的上层主要是以浮游植物为食物的鲢鱼,中层主要是以水生植物为食的草鱼,底层主要是以软体动物为食的青鱼。某秧藕养鱼立体农业生态系统的能量流动如图,图中的英文字母表示能量(单位:kJ)。回答下列问题。

(1)图中字母d表示 ,植食性鱼类到肉食性鱼类的能量传递效率可表示为 (用图中字母表示)。

(2)该生态系统的正常运行需要有机物的不断输入,原因是 。

(3)鱼塘的人工管理十分重要,若种植的莲藕数量过多,会造成鲢鱼减产,从种间关系的角度分析,原因是 。

(4)秧藕养鱼立体生态种养模式在生产实践中获得了较高的经济效益,从群落水平阐述其原理主要是 。

(5)构建该立体池塘生态系统时,需充分考虑人类生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域面积,即 ;还需考虑所养殖生物的生态位差异、种间关系,并且使这些物种形成互利共存的关系等,即遵循生态工程中的 原理。

8.生态平衡是一种动态平衡,包括结构和功能上的稳定。下图中“置位点”为生态系统所具有的某个理想状态,其中P、A、B、C、D、E表示该生态系统中的生物,箭头表示物质的传递方向。请分析回答下列问题。

(1)P、A、B、C、D构成了生态系统的营养结构,生态系统的 就是沿着这种渠道进行的。任何生态系统都具有一定的抵抗外界使自身的结构与功能保持原状(不受损害)的能力,这是由于生态系统具有 。

(2)图中碳元素在B与E之间以 的形式传递。氮元素在生物群落和非生物环境之间不断循环,但农田生态系统中仍需不断施加氮肥,其主要原因是 。

(3)假设A摄入的能量为a,其粪便中的能量为b,通过呼吸作用消耗的能量为c,用于生长、发育和繁殖的能量为d,则由A流入B的能量最多为 。

(4)一个位于“置位点”的湖泊中处于食物链最高营养级的某鱼种群的年龄结构如下表所示。

年龄 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+

个体数/条 92 187 121 70 69 62 63

年龄 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ ≥12

个体数/条 72 64 55 42 39 264

注:表中“1+”表示“1≤鱼的年龄<2”,其他以此类推

该鱼在3+时达到性成熟(进入成年),9+时丧失繁殖能力(进入老年)。根据表中数据判断,该鱼种群的年龄结构为 。如果引入该湖泊中本来没有的鲶鱼并大量繁殖,将导致原鱼种减少,从而改变了此湖泊群落演替的 。

题组三

1.古人将谷雨节气分为三候:一候萍始生;二候鸣鸠拂其羽;三候戴胜降于桑。意思是:谷雨一候,降雨量增多,浮萍开始生长;二候时,布谷鸟开始鸣叫,提示人们不要耽误播谷的时间;三候时,美丽的戴胜鸟飞临桑树枝头,是春蚕要生长的信号。下列相关叙述错误的是( )

A.变化的气温、布谷鸟的鸣叫、桑叶的绿色都属于物理信息

B.戴胜鸟尾部能分泌一种极臭的物质以驱赶掠食者,体现了信息传递可调节种间关系

C.布谷鸟的鸣叫会提高被天敌捕食的机率,不利于维持其种群数量的稳定

D.保护布谷鸟、戴胜等的根本措施是改善其生存环境,提高环境容纳量

2.党的二十大报告中,再次强调了我国的双碳目标,表示要积极稳妥地推进碳达峰、碳中和。地球上碳循环主要表现为自然生态系统的绿色植物从空气中吸收CO2,经光合作用转化为碳水化合物并释放出O2,同时又通过生物地球化学循环过程及人类活动将CO2释放到大气中。下列有关物质循环和能量流动的叙述,错误的是( )

A.生物圈中碳元素在非生物环境和生物群落之间循环往复运动

B.生态系统的能量流动都是从生产者固定太阳能开始,沿着食物链逐级递减的

C.植树种草提高森林覆盖率和秸秆还田提高农田土壤储碳量都能缓解温室效应

D.能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,同时进行,彼此相互依存,不可分割

3.一般情况下植物开花时间与传粉动物的活跃期会相互重叠和匹配。延胡索是一种依靠熊蜂传粉的早春药用植物。科研人员发现了全球气温升高会使延胡索提前开花,监测了某地延胡索开花起始时间并统计这些植株后期的结实率(如图所示)。下列相关叙述,错误的是( )

A.光照和气温属于生态系统中的物理信息

B.图中监测数据表明延胡索的开花时间越早,其结实率越低

C.推测延胡索开花提前会导致其花期与熊蜂活跃期重叠时间增多

D.延胡索开花时间与熊蜂活跃期相互重叠匹配是协同进化的结果

4.(不定项)双碳,即碳达峰与碳中和的简称。我国力争2030年前实现碳达峰(CO2的排放量不再增长,达到峰值),2060年前实现碳中和(CO2排放量与减少量相等)。如图为某生态系统的碳循环示意图,图中字母表示生态系统的组成成分,数字表示CO2的排放量或减少量。下列叙述正确的是( )

A.实现碳达峰后,空气中CO2的浓度仍可能会增加

B.图中C、D能通过食物关系促进生态系统的物质循环和能量流动

C.若用图中的数字构建碳中和数学模型,则该数学模型是①=②+④+⑥

D.与碳在生物成分和非生物环境之间传递相关的细胞器是线粒体和叶绿体

5.某南方养殖户为提高鱼类的产量面向鱼塘大量投放饲料后,鱼塘水质快速恶化,浮游藻类大量繁殖,养殖的鱼大量死亡。为防止此类事件的再次发生,当地农科所为其设计了如图所示的种养模式,箭头表示水的流动方向。下列叙述错误的是( )

A.该鱼塘生态系统的抵抗力稳定性低与食物网复杂程度无关联

B.B处浮游藻类数量明显少于A处可能与水稻竞争N、P有关

C.给予相应物质和能量的输入利于提高稻田生态系统的稳定性

D.该种养模式下仍需要控制流入其中的鱼塘水量及稻田养鸭数量

6.(不定项)我国农业古书中记载了“凡耕之本,在于趣时和土,务粪泽,早锄早获”“区大小如上农夫区。禾收,区种”“又种薤十根,令周回瓮,居瓜子外。至五月瓜熟,薤可拔卖之,与瓜相避。又可种小豆于瓜中”等,其中提到了及时翻土、施肥浇水、轮作、间作等农业生产经验。下列有关说法错误的是( )

A.疏松土壤有利于农作物根系对无机盐的吸收和土壤微生物的繁殖

B.施加粪肥后农作物长得好是因为吸收了粪肥有机物中的能量和无机盐

C.及时锄草能够减小杂草和农作物的种间竞争,但是一定程度上会降低生态系统的稳定性

D.间作能从增大光照面积等方面提高光能的利用率

7.(不定项)群落生物多样性之所以能够形成并维持稳定,是因为群落中的各个物种发生了生态位的分化,最终达到各个物种“各安生态位”的共存状态。热带雨林的物种多样性高,资源十分丰富,限制性资源不多,多物种生态位分化不明显。热带雨林中营养物质的循环速度很快,植物生长十分迅速,土壤生物活跃,动植物死后被分解的速度很快,分解后的营养物质又迅速被植物吸收利用。下列叙述不正确的是( )

A.热带雨林中的各种生物不能稳定共存

B.热带雨林中生态位重叠的两种生物竞争非常激烈

C.热带雨林的抵抗力稳定性很强,恢复力稳定性很弱

D.热带雨林的土壤中积累腐殖质很少,相对较为贫瘠

8.喜旱莲子草是一种原产于南美的多年生杂草,上世纪曾作为家畜饲料引种,后来在某些地区泛滥成灾,严重威胁了当地的生态安全和农业安全,造成巨大经济损失。科研人员想通过引进喜旱莲子草的原产地专一性天敌——莲草直胸跳甲(以下简称跳甲)对其进行防治。研究结果发现,跳甲不仅对当地喜旱莲子草的入侵基本没有控制作用,反而抑制了本土莲子草的生长。回答下列问题。

(1)喜旱莲子草会在某些地区泛滥成灾的原因 (写2点),喜旱莲子草的入侵导致当地的生物多样性减少,生态系统的 降低。

(2)研究人员提出跳甲对喜旱莲子草的入侵控制效果不佳、反而抑制本土莲子草,原因可能是:喜旱莲子草被跳甲成虫取食后,其根际微生物对两种莲子草的影响不同。为了验证上述推测,科研人员开展了相关研究,步骤为:第一步,从不存在这两种莲子草的废弃农田中采集土壤;最后一步,剪取植物的芽,干燥、称重。中间的步骤如下,请把下列研究过程的字母进行排序 所得研究结果如图1所示。

A.在土壤中种植喜旱莲子草,放入带有跳甲成虫的笼子里

B.将植物培养至大约50%的叶面积被取食,移走跳甲和笼子,取出土壤

C.将土壤分为四组,两组进行灭菌处理,另外两组不进行灭菌处理

D.在土壤中种植本土莲子草或喜旱莲子草,在没有跳甲的环境中培养

(3)图1实验的自变量为 ,该实验的结果证实了被跳甲成虫取食的喜旱莲子草根际微生物对本土莲子草具有抑制作用,而对喜旱莲子草没有抑制作用,作出该判断的依据是 。

(4)研究发现,跳甲在化蛹阶段最为脆弱,跳甲幼虫的存活情况直接影响其对两种莲子草的防治效果。为了进一步探明被跳甲取食的喜旱莲子草根际微生物对跳甲幼虫的影响,研究人员将图1中各组莲子草叶片分别置于培养皿中,再将若干新孵化的跳甲幼虫接种到叶片上,培养一段时间后检测这些植物上的跳甲幼虫的生物量,结果如图2所示。据结果分析,被跳甲取食的喜旱莲子草根际微生物 (填“提高”或“降低”)了喜旱莲子草的抗虫水平,对本土莲子草的抗虫水平基本不影响。

(5)根据上述研究,在对植物进行生物防治时需考虑 的共同影响。

专题过关检测练

题组一

1.绿色植物猪笼草的捕虫笼能分泌含神经毒素的蜜液吸引昆虫,捕虫笼的唇和盖非常滑,当昆虫接触时非常容易滑落入笼,从而帮助猪笼草适应缺氮环境。下列说法错误的是( )

A.猪笼草在生态系统中属于生产者和消费者

B.猪笼草的蜜液散发的香味吸引昆虫体现了化学信息的作用

C.昆虫的存在使猪笼草的蜜液中出现毒素,从而有利于猪笼草捕食昆虫获得氮

D.猪笼草适应缺氮环境是自然选择的结果

答案 C

2.科技人员在某村推广“稻菇轮作”露地栽培模式,利用水稻收获后的空闲稻田和秸秆发酵做成的培养基质种植赤松茸等食用菌。该模式可实现种菇与种粮不争地、不争季节、不争劳动力,并提高农民收入。下列叙述正确的是( )

A.“稻菇轮作”模式将生物在时间和空间上合理配置,增大了稻田生态系统的能量输入

B.秸秆发酵的时间过长会影响培养基质上赤松茸等食用菌的生长、繁殖

C.“菌糠还田”可实现对能量的多级利用,大大提高了能量的利用率

D.“稻菇轮作”模式中的物质循环、能量流动和信息传递都依赖食物链(网)进行

答案 B

3.如表是6个生态系统不同监测指标的相对数据,其中净初级生产量是指植物光合作用固定的能量扣除呼吸作用消耗掉的部分。下列叙述正确的是( )

生态系统类型 冻原 北方森林 温带落叶林 温带草地 稀树草原 热带雨林

净初级生产量 1.5 7.5 11.5 7.5 9.5 50

生物量 10 200 350 18 45 300

枯叶输入量 1.5 7.5 11.5 7.5 9.5 30

枯叶现存量 44 35 15 5 3 5

A.由表中数据推测热带雨林固定的能量最高

B.表中显示,不同生态系统的净初级生产量与生物量呈正相关

C.冻原生态系统枯叶现存量高的主要原因是分解者的分解作用弱

D.表中生物量越大的生态系统,枯叶输入量也越大

答案 C

4.某池塘中主要有甲、乙两种鱼,其中乙种鱼处于最高营养级,如图为该池塘中能量流动的图解,图中字母表示同化量。下列相关分析正确的是( )

A.流经该生态系统的总能量为a+b+e+f

B.在“浮游植物→浮游动物→甲种鱼→乙种鱼”的食物链中,浮游动物同化的能量可通过自身的遗体残骸和粪便流向分解者

C.甲种鱼到乙种鱼的能量传递效率为d/(b+c+e)×100%

D.水草疯长会导致浮游动物和甲种鱼的数量减少

答案 C

5.如图表示某人工鱼塘的部分能量流动图解,其中A~E为该生态系统的组成成分,a~e为能量值,a为A传递到B的能量,b为投放饲料中含有的能量。下列说法正确的是( )

A.B用于自身生长、发育和繁殖的能量为a+b-c

B.若此生态系统受到含铅化合物的污染,则体内铅含量最高的生物是E

C.若将该人工鱼塘改良为桑基鱼塘的生产模式,则可大大提高能量的传递效率

D.若要分析该生态系统的结构,则需研究各种群在水平方向和垂直方向上的分布特点

答案 A

6.某池塘生态系统中,甲、乙、丙三种生物分别属于三个相邻的营养级,三者的数量变化(甲是生产者)如图1所示;该池塘生态系统的能量流动关系如图2所示,其中a2和b3分别为第二、第三营养级从上一营养级同化的能量。下列说法正确的是( )

A.流入该池塘的总能量是现有生物拥有的总能量和人工饲料中的总能量

B.图2中第二营养级粪便中的能量属于b2,第三营养级粪便中的能量属于c2

C.该池塘中第二和第三营养级之间的能量传递效率为(b3+d2)/(a2+d1)×100%

D.乙为初级消费者,处于第二营养级,丙处于第三营养级,且乙和丙的种间关系为捕食

答案 D

7.(教考衔接:选必2第2章第1节科学·技术·社会)“稻—萍—蟹”立体农业生态系统是指在稻田中种水稻、水面养萍、水中养蟹的立体种养模式(需人工投放饲料)。浮萍覆盖在稻田水面可以固氮并抑制杂草生长,蟹可以捕食杂草、水生昆虫并提高土壤肥力。下列有关叙述正确的是( )

A.该立体农业生态系统实现了物质的循环利用,提高了能量的利用率

B.流入该立体农业生态系统的总能量是水稻和浮萍光合作用固定的太阳能

C.该生态系统中稻、蟹只参与碳循环过程,萍既参与碳循环过程,又参与氮循环过程

D.碳在生物群落和无机环境之间主要以CO2形式循环,氮主要以N2形式循环

答案 A

8.当烟草植株受到蛾幼虫攻击后,能够产生和释放可挥发的物质。这些化学物质,白天可以吸引蛾幼虫的天敌,夜间又能驱除夜间活动的雌蛾,使它们不能在植物叶片上停留产卵。下列叙述错误的是( )

A.蛾幼虫的天敌和烟草之间是互利共生关系

B.烟草释放的物质在白天和夜间都使它本身受益

C.利用烟草释放的可挥发物质防治害虫属于生物防治

D.该现象体现了信息能够调节种间关系,进而维持生态系统的平衡

答案 A

9.太湖受到污水排入的影响,水体中N、P的含量升高,蓝细菌和绿藻的爆增导致水草区面积退缩,由“草型湖泊”逐渐转变为“藻型湖泊”,下列叙述正确的是( )

A.绿藻对N和P的大量吸收属于生物富集现象

B.污水排入后,蓝细菌和绿藻逐渐取代沉水植物的优势种地位

C.太湖营养结构的复杂程度下降会导致能量传递效率下降

D.太湖变为“藻型湖泊”后,其抵抗外界干扰的能力增强

答案 B

10.高原鼠兔穴居于高山草甸地区,天敌众多,为躲避天敌会啃除洞口周围的高大植物。研究发现,青藏高原某区域土壤全氮含量(土壤肥力指标)随高原鼠兔洞口密度的增加出现先增加后减少的变化趋势。下列说法错误的是( )

A.高原鼠兔与其食物和天敌之间的信息传递可以调节种间关系

B.高原鼠兔洞口密度适宜时,有利于提高生态系统的自我调节能力

C.高原鼠兔和天敌之间的物质循环过程伴随着能量的转化和散失

D.高原鼠兔啃除高大植物的行为,会影响植物之间的竞争结果

答案 C

11.全球气候变暖对生物捕食会产生影响,研究人员利用人工温室模拟地球气候变暖,以大、小两种蜘蛛作为研究对象,发现捕食者的捕食发生了相关变化。

(1)蜘蛛是一种肉食性节肢动物,它与杂食性、植食性昆虫以及植物通过 形成食物链(网),成为生态系统行使主要功能的途径。调查某些种类蜘蛛的种群密度时不宜采用样方法,原因是

。

(2)实验在两个温室中进行,其中一个温度适宜且恒定,另一个温度较高以模拟气候变暖,每个温室中有大、小两个不同物种的蜘蛛及其猎物。其中,大型昆虫多为肉食性,小型昆虫多取食禾本科植物,中型昆虫多为杂食性。研究人员统计了不同年份相关数据,结果如图1及图2。

①据图1可知,变暖导致大、小蜘蛛所结蛛网网孔尺寸的变化分别为 。

②结合图2结果,推测高温环境下, ,因而大蜘蛛网网孔大小发生相应变化,以获得足够的猎物。

(3)蛛网网孔越大,结网吐丝量越低。小蜘蛛的蛛网网孔大小随环境变暖所发生的变化,与高温下温室内生物群落的多种因素有关。综合上述信息,结合猎物的变化,对此进行合理解释:环境温度变暖,禾本科植物占优势,

,减少了结网捕食的能量代价,利于生存;另一方面,中型昆虫营养丰富,口感更佳,也获得了小蜘蛛的偏爱。

(4)据文中信息,推测全球气候变暖对生物造成的影响可能有 (选填选项前的字母)。

a.植食性昆虫数量改变

b.大型昆虫具有生存优势

c.昆虫等节肢动物种类、数量及分布均不变化

d.捕食者食物的种类及比例发生变化

e.大、小蜘蛛的生态位重叠加剧

答案 (1)捕食关系 这些种类的蜘蛛活动能力强,活动范围大 (2)①变小、变大 ②中型昆虫数量增加,大型昆虫数量减少 (3)取食禾本科植物的小型昆虫增加,中型昆虫也增加,在蛛网网孔变大、结网吐丝量减小的情况下,小蜘蛛猎物依旧充足 (4)a、d、e

12.(教考衔接:选必2第3章第2节旁栏问题P58)“海洋牧场”是指在一定海域内,利用自然的海洋生态环境,将人工放养的经济海洋生物聚集起来,像在陆地放牧牛羊一样,对鱼、虾、贝、藻等海洋资源进行有计划和有目的的海上放养。如图为科学家在河北省祥云湾海洋牧场示范区调查得到部分食物网和部分营养级的能量流动图示(注:碎屑在生态系统中处于第一营养级)。

(1)在群落水平进行的研究除了有物种组成,还能研究哪些问题 (答出2点)。

(2)图1中只充当第二营养级的生物是 ;蟹类能充当第 营养级。图2中第二营养级到第三营养级的能量传递效率为 %(保留小数点后两位)。

(3)经调查,以祥云湾为代表的海洋生态系统的生物量金字塔为上宽下窄,可能的原因是 。在这种情况下,能量金字塔 (填“能”或“不能”)呈现上宽下窄。

(4)祥云湾海洋牧场区在实验期间没有输出水产资源,如果后期需要捕捞,为维持生态平衡,提高系统稳定性,请你给出合理建议: (答出1点)。

答案 (1)群落的空间结构、群落演替、种间关系等 (2)浮游动物、底栖动物 二、三、四、五 7.27 (3)浮游植物个体小,寿命短,又会不断地被吃掉 不能 (4)合理捕捞,剩余数量维持在K/2左右

题组二

1.下图是某同学构建的一个含有多种消费者的复杂生态系统的结构模型,下列分析错误的是( )

A.图中X代表分解者,但不一定都是细菌和真菌

B.图中缺少由“CO2等”指向“生产者”的箭头

C.虚线框中复杂的食物网是该生态系统复杂的主要原因

D.动物1可能由多个种群组成,但都属于第二营养级

答案 C

2.由于过度捕捞、气候变化等影响,造成我国某海洋环境恶化、渔业资源衰退及群落结构变化等生态问题。下列有关叙述错误的是( )

A.在鱼类产卵期实行休渔制度,禁止非法捕捞

B.陆地径流为海洋输入大量有机质和无机盐,为海洋输入能量和物质

C.某时刻调查该海域的各营养级生物量,浮游动物可能高于浮游植物

D.该海域的顶级捕食者,其能量输出的途径较多

答案 D

3.小龙虾,学名克氏原螯虾,因肉鲜味美广受人们欢迎,常以田间的杂草、害虫、水体中的浮萍等为食,有挖洞筑巢习性,在稻田中也会将土壤里的种子翻出、破坏幼芽生长。通过建立稻虾连作生态系统,实现稻虾共育。下列叙述正确的是( )

A.该生态系统的结构为生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量

B.可在水稻幼苗期同时放养大量小龙虾,有效提高水稻和小龙虾产量

C.小龙虾的粪便可为水稻提供生命活动所需的能量

D.小龙虾的适当引入可使生态系统中组分增多,抵抗力稳定性提高

答案 D

4.某地开发出适应当地环境的“稻渔共生”种养新模式,其中虾、蟹能摄食稻田中的害虫、虫卵和杂草,虾、蟹的粪便可作为水稻的肥料,从而减少人工肥料投入。下列叙述正确的是( )

A.水稻能直接利用螃蟹和小龙虾粪便中的有机物

B.利用螃蟹和小龙虾进行生物防治,可减少环境污染

C.流经该生态系统的总能量为水稻和杂草固定的太阳能

D.该种养模式提高了营养级之间的能量传递效率

答案 B

5.某自然生态系统的能量流动如下图(图中数字为能量数值,单位是kJ)所示,下列相关分析错误的是( )

A.图中A所固定的能量大于B、C的能量之和

B.第三营养级流向下一营养级的能量传递效率约为16.7%

C.若C增加5 kg,则需要消耗A约222 kg

D.某种因素使该生态系统食物链延长,会导致最高营养级获得的能量减少

答案 C

6.(不定项)福寿螺原产于巴西亚马孙河流域,引入我国后,在南方十多个省市大面积分布,造成了较为严重的生态灾害和不可估量的经济损失。为了实现“变害为宝”,有人设计了“水葫芦—草鱼—福寿螺”的养殖新模式,如图为该模式部分能量流动和物质循环示意图,有关叙述正确的是( )

A.假设福寿螺迁入某地区时呈“J”形增长,最初数量为3 500个,每月增加1.23%,则半年后该地区福寿螺的种群数量为3 500×1.012 36个

B.第一营养级和第二营养级之间的能量传递效率为(G+F)/A×100%

C.过程①②③实现了能量的多级利用,提高了能量的利用率

D.调查福寿螺种群密度的方法是样方法

答案 AD

7.秧藕养鱼是一种池塘立体生态种养模式:水体的上层主要是以浮游植物为食物的鲢鱼,中层主要是以水生植物为食的草鱼,底层主要是以软体动物为食的青鱼。某秧藕养鱼立体农业生态系统的能量流动如图,图中的英文字母表示能量(单位:kJ)。回答下列问题。

(1)图中字母d表示 ,植食性鱼类到肉食性鱼类的能量传递效率可表示为 (用图中字母表示)。

(2)该生态系统的正常运行需要有机物的不断输入,原因是 。

(3)鱼塘的人工管理十分重要,若种植的莲藕数量过多,会造成鲢鱼减产,从种间关系的角度分析,原因是 。

(4)秧藕养鱼立体生态种养模式在生产实践中获得了较高的经济效益,从群落水平阐述其原理主要是 。

(5)构建该立体池塘生态系统时,需充分考虑人类生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域面积,即 ;还需考虑所养殖生物的生态位差异、种间关系,并且使这些物种形成互利共存的关系等,即遵循生态工程中的 原理。

答案 (1)流向分解者的能量 (c-n)/b×100% (2)该生态系统输出(及呼吸消耗)的能量大于生产者固定的能量(答案合理即可) (3)由于莲藕的竞争使浮游植物数量减少,导致鲢鱼的食物减少,造成鲢鱼减产 (4)鱼类的立体放养使池塘群落具有合理的垂直结构,充分利用了环境资源和空间 (5)生态足迹(或生态占用) 自生

8.生态平衡是一种动态平衡,包括结构和功能上的稳定。下图中“置位点”为生态系统所具有的某个理想状态,其中P、A、B、C、D、E表示该生态系统中的生物,箭头表示物质的传递方向。请分析回答下列问题。

(1)P、A、B、C、D构成了生态系统的营养结构,生态系统的 就是沿着这种渠道进行的。任何生态系统都具有一定的抵抗外界使自身的结构与功能保持原状(不受损害)的能力,这是由于生态系统具有 。

(2)图中碳元素在B与E之间以 的形式传递。氮元素在生物群落和非生物环境之间不断循环,但农田生态系统中仍需不断施加氮肥,其主要原因是 。

(3)假设A摄入的能量为a,其粪便中的能量为b,通过呼吸作用消耗的能量为c,用于生长、发育和繁殖的能量为d,则由A流入B的能量最多为 。

(4)一个位于“置位点”的湖泊中处于食物链最高营养级的某鱼种群的年龄结构如下表所示。

年龄 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+

个体数/条 92 187 121 70 69 62 63

年龄 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ ≥12

个体数/条 72 64 55 42 39 264

注:表中“1+”表示“1≤鱼的年龄<2”,其他以此类推

该鱼在3+时达到性成熟(进入成年),9+时丧失繁殖能力(进入老年)。根据表中数据判断,该鱼种群的年龄结构为 。如果引入该湖泊中本来没有的鲶鱼并大量繁殖,将导致原鱼种减少,从而改变了此湖泊群落演替的 。

答案 (1)物质循环和能量流动 (一定的)自我调节能力 (2)(含碳)有机物 农田土壤中的氮元素随农产品不断输出,这些氮元素不能都归还土壤 (3)(a-b)×20%或(c+d)×20% (4)稳定型 速度和方向

题组三

1.古人将谷雨节气分为三候:一候萍始生;二候鸣鸠拂其羽;三候戴胜降于桑。意思是:谷雨一候,降雨量增多,浮萍开始生长;二候时,布谷鸟开始鸣叫,提示人们不要耽误播谷的时间;三候时,美丽的戴胜鸟飞临桑树枝头,是春蚕要生长的信号。下列相关叙述错误的是( )

A.变化的气温、布谷鸟的鸣叫、桑叶的绿色都属于物理信息

B.戴胜鸟尾部能分泌一种极臭的物质以驱赶掠食者,体现了信息传递可调节种间关系

C.布谷鸟的鸣叫会提高被天敌捕食的机率,不利于维持其种群数量的稳定

D.保护布谷鸟、戴胜等的根本措施是改善其生存环境,提高环境容纳量

答案 C

2.党的二十大报告中,再次强调了我国的双碳目标,表示要积极稳妥地推进碳达峰、碳中和。地球上碳循环主要表现为自然生态系统的绿色植物从空气中吸收CO2,经光合作用转化为碳水化合物并释放出O2,同时又通过生物地球化学循环过程及人类活动将CO2释放到大气中。下列有关物质循环和能量流动的叙述,错误的是( )

A.生物圈中碳元素在非生物环境和生物群落之间循环往复运动

B.生态系统的能量流动都是从生产者固定太阳能开始,沿着食物链逐级递减的

C.植树种草提高森林覆盖率和秸秆还田提高农田土壤储碳量都能缓解温室效应

D.能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,同时进行,彼此相互依存,不可分割

答案 B

3.一般情况下植物开花时间与传粉动物的活跃期会相互重叠和匹配。延胡索是一种依靠熊蜂传粉的早春药用植物。科研人员发现了全球气温升高会使延胡索提前开花,监测了某地延胡索开花起始时间并统计这些植株后期的结实率(如图所示)。下列相关叙述,错误的是( )

A.光照和气温属于生态系统中的物理信息

B.图中监测数据表明延胡索的开花时间越早,其结实率越低

C.推测延胡索开花提前会导致其花期与熊蜂活跃期重叠时间增多

D.延胡索开花时间与熊蜂活跃期相互重叠匹配是协同进化的结果

答案 C

4.(不定项)双碳,即碳达峰与碳中和的简称。我国力争2030年前实现碳达峰(CO2的排放量不再增长,达到峰值),2060年前实现碳中和(CO2排放量与减少量相等)。如图为某生态系统的碳循环示意图,图中字母表示生态系统的组成成分,数字表示CO2的排放量或减少量。下列叙述正确的是( )

A.实现碳达峰后,空气中CO2的浓度仍可能会增加

B.图中C、D能通过食物关系促进生态系统的物质循环和能量流动

C.若用图中的数字构建碳中和数学模型,则该数学模型是①=②+④+⑥

D.与碳在生物成分和非生物环境之间传递相关的细胞器是线粒体和叶绿体

答案 ABD

5.某南方养殖户为提高鱼类的产量面向鱼塘大量投放饲料后,鱼塘水质快速恶化,浮游藻类大量繁殖,养殖的鱼大量死亡。为防止此类事件的再次发生,当地农科所为其设计了如图所示的种养模式,箭头表示水的流动方向。下列叙述错误的是( )

A.该鱼塘生态系统的抵抗力稳定性低与食物网复杂程度无关联

B.B处浮游藻类数量明显少于A处可能与水稻竞争N、P有关

C.给予相应物质和能量的输入利于提高稻田生态系统的稳定性

D.该种养模式下仍需要控制流入其中的鱼塘水量及稻田养鸭数量

答案 A

6.(不定项)我国农业古书中记载了“凡耕之本,在于趣时和土,务粪泽,早锄早获”“区大小如上农夫区。禾收,区种”“又种薤十根,令周回瓮,居瓜子外。至五月瓜熟,薤可拔卖之,与瓜相避。又可种小豆于瓜中”等,其中提到了及时翻土、施肥浇水、轮作、间作等农业生产经验。下列有关说法错误的是( )

A.疏松土壤有利于农作物根系对无机盐的吸收和土壤微生物的繁殖

B.施加粪肥后农作物长得好是因为吸收了粪肥有机物中的能量和无机盐

C.及时锄草能够减小杂草和农作物的种间竞争,但是一定程度上会降低生态系统的稳定性

D.间作能从增大光照面积等方面提高光能的利用率

答案 B

7.(不定项)群落生物多样性之所以能够形成并维持稳定,是因为群落中的各个物种发生了生态位的分化,最终达到各个物种“各安生态位”的共存状态。热带雨林的物种多样性高,资源十分丰富,限制性资源不多,多物种生态位分化不明显。热带雨林中营养物质的循环速度很快,植物生长十分迅速,土壤生物活跃,动植物死后被分解的速度很快,分解后的营养物质又迅速被植物吸收利用。下列叙述不正确的是( )

A.热带雨林中的各种生物不能稳定共存

B.热带雨林中生态位重叠的两种生物竞争非常激烈

C.热带雨林的抵抗力稳定性很强,恢复力稳定性很弱

D.热带雨林的土壤中积累腐殖质很少,相对较为贫瘠

答案 ABC

8.喜旱莲子草是一种原产于南美的多年生杂草,上世纪曾作为家畜饲料引种,后来在某些地区泛滥成灾,严重威胁了当地的生态安全和农业安全,造成巨大经济损失。科研人员想通过引进喜旱莲子草的原产地专一性天敌——莲草直胸跳甲(以下简称跳甲)对其进行防治。研究结果发现,跳甲不仅对当地喜旱莲子草的入侵基本没有控制作用,反而抑制了本土莲子草的生长。回答下列问题。

(1)喜旱莲子草会在某些地区泛滥成灾的原因 (写2点),喜旱莲子草的入侵导致当地的生物多样性减少,生态系统的 降低。

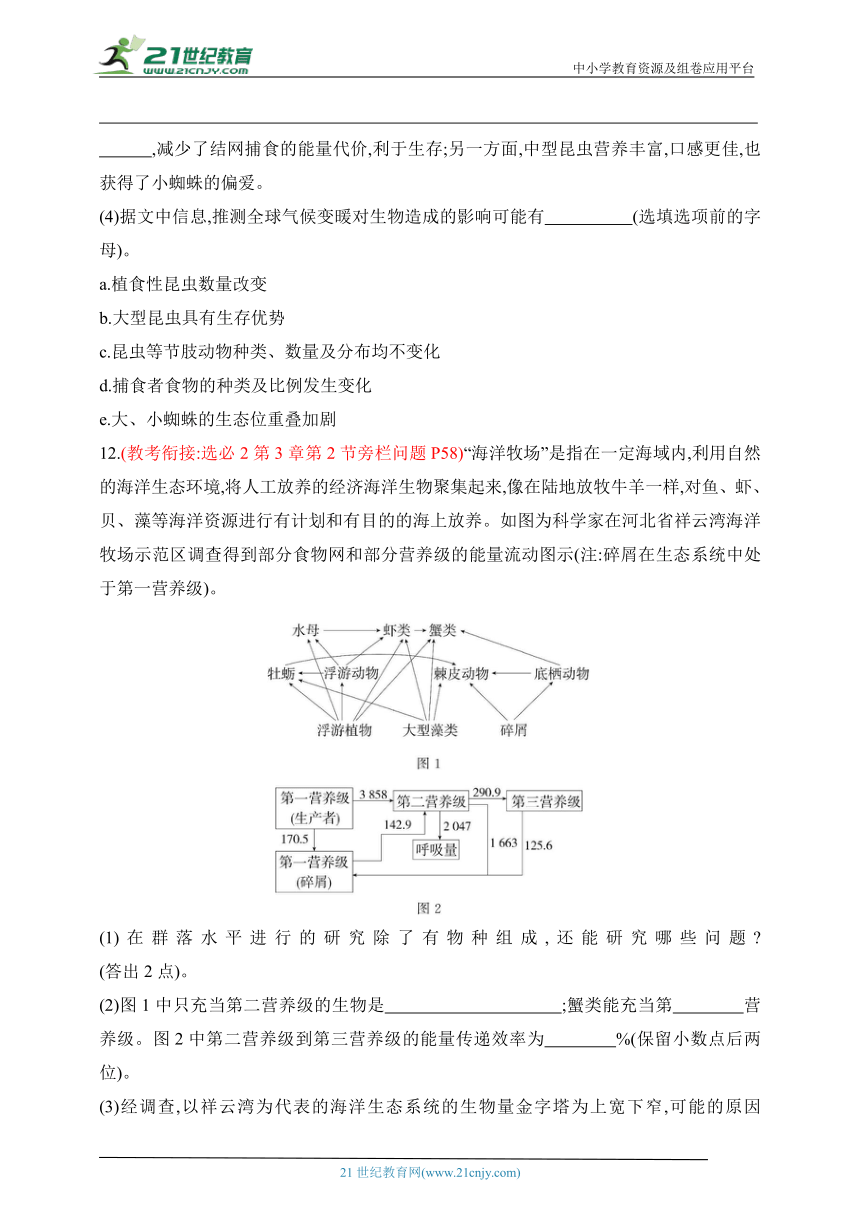

(2)研究人员提出跳甲对喜旱莲子草的入侵控制效果不佳、反而抑制本土莲子草,原因可能是:喜旱莲子草被跳甲成虫取食后,其根际微生物对两种莲子草的影响不同。为了验证上述推测,科研人员开展了相关研究,步骤为:第一步,从不存在这两种莲子草的废弃农田中采集土壤;最后一步,剪取植物的芽,干燥、称重。中间的步骤如下,请把下列研究过程的字母进行排序 所得研究结果如图1所示。

A.在土壤中种植喜旱莲子草,放入带有跳甲成虫的笼子里

B.将植物培养至大约50%的叶面积被取食,移走跳甲和笼子,取出土壤

C.将土壤分为四组,两组进行灭菌处理,另外两组不进行灭菌处理

D.在土壤中种植本土莲子草或喜旱莲子草,在没有跳甲的环境中培养

(3)图1实验的自变量为 ,该实验的结果证实了被跳甲成虫取食的喜旱莲子草根际微生物对本土莲子草具有抑制作用,而对喜旱莲子草没有抑制作用,作出该判断的依据是 。

(4)研究发现,跳甲在化蛹阶段最为脆弱,跳甲幼虫的存活情况直接影响其对两种莲子草的防治效果。为了进一步探明被跳甲取食的喜旱莲子草根际微生物对跳甲幼虫的影响,研究人员将图1中各组莲子草叶片分别置于培养皿中,再将若干新孵化的跳甲幼虫接种到叶片上,培养一段时间后检测这些植物上的跳甲幼虫的生物量,结果如图2所示。据结果分析,被跳甲取食的喜旱莲子草根际微生物 (填“提高”或“降低”)了喜旱莲子草的抗虫水平,对本土莲子草的抗虫水平基本不影响。

(5)根据上述研究,在对植物进行生物防治时需考虑 的共同影响。

答案 (1)食物、空间等资源充裕,气候适宜,没有天敌等 自我调节能力(抵抗力稳定性) (2)ABCD (3)土壤是否灭菌以及移栽莲子草的种类 第2组的植物芽生物量显著低于第1组,第3组与第4组无显著差别 (4)提高 (5)引入天敌后对地上和地下生态系统

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2026全国版高考生物一轮

专题过关检测练

题组一

1.绿色植物猪笼草的捕虫笼能分泌含神经毒素的蜜液吸引昆虫,捕虫笼的唇和盖非常滑,当昆虫接触时非常容易滑落入笼,从而帮助猪笼草适应缺氮环境。下列说法错误的是( )

A.猪笼草在生态系统中属于生产者和消费者

B.猪笼草的蜜液散发的香味吸引昆虫体现了化学信息的作用

C.昆虫的存在使猪笼草的蜜液中出现毒素,从而有利于猪笼草捕食昆虫获得氮

D.猪笼草适应缺氮环境是自然选择的结果

2.科技人员在某村推广“稻菇轮作”露地栽培模式,利用水稻收获后的空闲稻田和秸秆发酵做成的培养基质种植赤松茸等食用菌。该模式可实现种菇与种粮不争地、不争季节、不争劳动力,并提高农民收入。下列叙述正确的是( )

A.“稻菇轮作”模式将生物在时间和空间上合理配置,增大了稻田生态系统的能量输入

B.秸秆发酵的时间过长会影响培养基质上赤松茸等食用菌的生长、繁殖

C.“菌糠还田”可实现对能量的多级利用,大大提高了能量的利用率

D.“稻菇轮作”模式中的物质循环、能量流动和信息传递都依赖食物链(网)进行

3.如表是6个生态系统不同监测指标的相对数据,其中净初级生产量是指植物光合作用固定的能量扣除呼吸作用消耗掉的部分。下列叙述正确的是( )

生态系统类型 冻原 北方森林 温带落叶林 温带草地 稀树草原 热带雨林

净初级生产量 1.5 7.5 11.5 7.5 9.5 50

生物量 10 200 350 18 45 300

枯叶输入量 1.5 7.5 11.5 7.5 9.5 30

枯叶现存量 44 35 15 5 3 5

A.由表中数据推测热带雨林固定的能量最高

B.表中显示,不同生态系统的净初级生产量与生物量呈正相关

C.冻原生态系统枯叶现存量高的主要原因是分解者的分解作用弱

D.表中生物量越大的生态系统,枯叶输入量也越大

4.某池塘中主要有甲、乙两种鱼,其中乙种鱼处于最高营养级,如图为该池塘中能量流动的图解,图中字母表示同化量。下列相关分析正确的是( )

A.流经该生态系统的总能量为a+b+e+f

B.在“浮游植物→浮游动物→甲种鱼→乙种鱼”的食物链中,浮游动物同化的能量可通过自身的遗体残骸和粪便流向分解者

C.甲种鱼到乙种鱼的能量传递效率为d/(b+c+e)×100%

D.水草疯长会导致浮游动物和甲种鱼的数量减少

5.如图表示某人工鱼塘的部分能量流动图解,其中A~E为该生态系统的组成成分,a~e为能量值,a为A传递到B的能量,b为投放饲料中含有的能量。下列说法正确的是( )

A.B用于自身生长、发育和繁殖的能量为a+b-c

B.若此生态系统受到含铅化合物的污染,则体内铅含量最高的生物是E

C.若将该人工鱼塘改良为桑基鱼塘的生产模式,则可大大提高能量的传递效率

D.若要分析该生态系统的结构,则需研究各种群在水平方向和垂直方向上的分布特点

6.某池塘生态系统中,甲、乙、丙三种生物分别属于三个相邻的营养级,三者的数量变化(甲是生产者)如图1所示;该池塘生态系统的能量流动关系如图2所示,其中a2和b3分别为第二、第三营养级从上一营养级同化的能量。下列说法正确的是( )

A.流入该池塘的总能量是现有生物拥有的总能量和人工饲料中的总能量

B.图2中第二营养级粪便中的能量属于b2,第三营养级粪便中的能量属于c2

C.该池塘中第二和第三营养级之间的能量传递效率为(b3+d2)/(a2+d1)×100%

D.乙为初级消费者,处于第二营养级,丙处于第三营养级,且乙和丙的种间关系为捕食

7.(教考衔接:选必2第2章第1节科学·技术·社会)“稻—萍—蟹”立体农业生态系统是指在稻田中种水稻、水面养萍、水中养蟹的立体种养模式(需人工投放饲料)。浮萍覆盖在稻田水面可以固氮并抑制杂草生长,蟹可以捕食杂草、水生昆虫并提高土壤肥力。下列有关叙述正确的是( )

A.该立体农业生态系统实现了物质的循环利用,提高了能量的利用率

B.流入该立体农业生态系统的总能量是水稻和浮萍光合作用固定的太阳能

C.该生态系统中稻、蟹只参与碳循环过程,萍既参与碳循环过程,又参与氮循环过程

D.碳在生物群落和无机环境之间主要以CO2形式循环,氮主要以N2形式循环

8.当烟草植株受到蛾幼虫攻击后,能够产生和释放可挥发的物质。这些化学物质,白天可以吸引蛾幼虫的天敌,夜间又能驱除夜间活动的雌蛾,使它们不能在植物叶片上停留产卵。下列叙述错误的是( )

A.蛾幼虫的天敌和烟草之间是互利共生关系

B.烟草释放的物质在白天和夜间都使它本身受益

C.利用烟草释放的可挥发物质防治害虫属于生物防治

D.该现象体现了信息能够调节种间关系,进而维持生态系统的平衡

9.太湖受到污水排入的影响,水体中N、P的含量升高,蓝细菌和绿藻的爆增导致水草区面积退缩,由“草型湖泊”逐渐转变为“藻型湖泊”,下列叙述正确的是( )

A.绿藻对N和P的大量吸收属于生物富集现象

B.污水排入后,蓝细菌和绿藻逐渐取代沉水植物的优势种地位

C.太湖营养结构的复杂程度下降会导致能量传递效率下降

D.太湖变为“藻型湖泊”后,其抵抗外界干扰的能力增强

10.高原鼠兔穴居于高山草甸地区,天敌众多,为躲避天敌会啃除洞口周围的高大植物。研究发现,青藏高原某区域土壤全氮含量(土壤肥力指标)随高原鼠兔洞口密度的增加出现先增加后减少的变化趋势。下列说法错误的是( )

A.高原鼠兔与其食物和天敌之间的信息传递可以调节种间关系

B.高原鼠兔洞口密度适宜时,有利于提高生态系统的自我调节能力

C.高原鼠兔和天敌之间的物质循环过程伴随着能量的转化和散失

D.高原鼠兔啃除高大植物的行为,会影响植物之间的竞争结果

11.全球气候变暖对生物捕食会产生影响,研究人员利用人工温室模拟地球气候变暖,以大、小两种蜘蛛作为研究对象,发现捕食者的捕食发生了相关变化。

(1)蜘蛛是一种肉食性节肢动物,它与杂食性、植食性昆虫以及植物通过 形成食物链(网),成为生态系统行使主要功能的途径。调查某些种类蜘蛛的种群密度时不宜采用样方法,原因是

。

(2)实验在两个温室中进行,其中一个温度适宜且恒定,另一个温度较高以模拟气候变暖,每个温室中有大、小两个不同物种的蜘蛛及其猎物。其中,大型昆虫多为肉食性,小型昆虫多取食禾本科植物,中型昆虫多为杂食性。研究人员统计了不同年份相关数据,结果如图1及图2。

①据图1可知,变暖导致大、小蜘蛛所结蛛网网孔尺寸的变化分别为 。

②结合图2结果,推测高温环境下, ,因而大蜘蛛网网孔大小发生相应变化,以获得足够的猎物。

(3)蛛网网孔越大,结网吐丝量越低。小蜘蛛的蛛网网孔大小随环境变暖所发生的变化,与高温下温室内生物群落的多种因素有关。综合上述信息,结合猎物的变化,对此进行合理解释:环境温度变暖,禾本科植物占优势,

,减少了结网捕食的能量代价,利于生存;另一方面,中型昆虫营养丰富,口感更佳,也获得了小蜘蛛的偏爱。

(4)据文中信息,推测全球气候变暖对生物造成的影响可能有 (选填选项前的字母)。

a.植食性昆虫数量改变

b.大型昆虫具有生存优势

c.昆虫等节肢动物种类、数量及分布均不变化

d.捕食者食物的种类及比例发生变化

e.大、小蜘蛛的生态位重叠加剧

12.(教考衔接:选必2第3章第2节旁栏问题P58)“海洋牧场”是指在一定海域内,利用自然的海洋生态环境,将人工放养的经济海洋生物聚集起来,像在陆地放牧牛羊一样,对鱼、虾、贝、藻等海洋资源进行有计划和有目的的海上放养。如图为科学家在河北省祥云湾海洋牧场示范区调查得到部分食物网和部分营养级的能量流动图示(注:碎屑在生态系统中处于第一营养级)。

(1)在群落水平进行的研究除了有物种组成,还能研究哪些问题 (答出2点)。

(2)图1中只充当第二营养级的生物是 ;蟹类能充当第 营养级。图2中第二营养级到第三营养级的能量传递效率为 %(保留小数点后两位)。

(3)经调查,以祥云湾为代表的海洋生态系统的生物量金字塔为上宽下窄,可能的原因是 。在这种情况下,能量金字塔 (填“能”或“不能”)呈现上宽下窄。

(4)祥云湾海洋牧场区在实验期间没有输出水产资源,如果后期需要捕捞,为维持生态平衡,提高系统稳定性,请你给出合理建议: (答出1点)。

题组二

1.下图是某同学构建的一个含有多种消费者的复杂生态系统的结构模型,下列分析错误的是( )

A.图中X代表分解者,但不一定都是细菌和真菌

B.图中缺少由“CO2等”指向“生产者”的箭头

C.虚线框中复杂的食物网是该生态系统复杂的主要原因

D.动物1可能由多个种群组成,但都属于第二营养级

2.由于过度捕捞、气候变化等影响,造成我国某海洋环境恶化、渔业资源衰退及群落结构变化等生态问题。下列有关叙述错误的是( )

A.在鱼类产卵期实行休渔制度,禁止非法捕捞

B.陆地径流为海洋输入大量有机质和无机盐,为海洋输入能量和物质

C.某时刻调查该海域的各营养级生物量,浮游动物可能高于浮游植物

D.该海域的顶级捕食者,其能量输出的途径较多

3.小龙虾,学名克氏原螯虾,因肉鲜味美广受人们欢迎,常以田间的杂草、害虫、水体中的浮萍等为食,有挖洞筑巢习性,在稻田中也会将土壤里的种子翻出、破坏幼芽生长。通过建立稻虾连作生态系统,实现稻虾共育。下列叙述正确的是( )

A.该生态系统的结构为生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量

B.可在水稻幼苗期同时放养大量小龙虾,有效提高水稻和小龙虾产量

C.小龙虾的粪便可为水稻提供生命活动所需的能量

D.小龙虾的适当引入可使生态系统中组分增多,抵抗力稳定性提高

4.某地开发出适应当地环境的“稻渔共生”种养新模式,其中虾、蟹能摄食稻田中的害虫、虫卵和杂草,虾、蟹的粪便可作为水稻的肥料,从而减少人工肥料投入。下列叙述正确的是( )

A.水稻能直接利用螃蟹和小龙虾粪便中的有机物

B.利用螃蟹和小龙虾进行生物防治,可减少环境污染

C.流经该生态系统的总能量为水稻和杂草固定的太阳能

D.该种养模式提高了营养级之间的能量传递效率

5.某自然生态系统的能量流动如下图(图中数字为能量数值,单位是kJ)所示,下列相关分析错误的是( )

A.图中A所固定的能量大于B、C的能量之和

B.第三营养级流向下一营养级的能量传递效率约为16.7%

C.若C增加5 kg,则需要消耗A约222 kg

D.某种因素使该生态系统食物链延长,会导致最高营养级获得的能量减少

6.(不定项)福寿螺原产于巴西亚马孙河流域,引入我国后,在南方十多个省市大面积分布,造成了较为严重的生态灾害和不可估量的经济损失。为了实现“变害为宝”,有人设计了“水葫芦—草鱼—福寿螺”的养殖新模式,如图为该模式部分能量流动和物质循环示意图,有关叙述正确的是( )

A.假设福寿螺迁入某地区时呈“J”形增长,最初数量为3 500个,每月增加1.23%,则半年后该地区福寿螺的种群数量为3 500×1.012 36个

B.第一营养级和第二营养级之间的能量传递效率为(G+F)/A×100%

C.过程①②③实现了能量的多级利用,提高了能量的利用率

D.调查福寿螺种群密度的方法是样方法

7.秧藕养鱼是一种池塘立体生态种养模式:水体的上层主要是以浮游植物为食物的鲢鱼,中层主要是以水生植物为食的草鱼,底层主要是以软体动物为食的青鱼。某秧藕养鱼立体农业生态系统的能量流动如图,图中的英文字母表示能量(单位:kJ)。回答下列问题。

(1)图中字母d表示 ,植食性鱼类到肉食性鱼类的能量传递效率可表示为 (用图中字母表示)。

(2)该生态系统的正常运行需要有机物的不断输入,原因是 。

(3)鱼塘的人工管理十分重要,若种植的莲藕数量过多,会造成鲢鱼减产,从种间关系的角度分析,原因是 。

(4)秧藕养鱼立体生态种养模式在生产实践中获得了较高的经济效益,从群落水平阐述其原理主要是 。

(5)构建该立体池塘生态系统时,需充分考虑人类生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域面积,即 ;还需考虑所养殖生物的生态位差异、种间关系,并且使这些物种形成互利共存的关系等,即遵循生态工程中的 原理。

8.生态平衡是一种动态平衡,包括结构和功能上的稳定。下图中“置位点”为生态系统所具有的某个理想状态,其中P、A、B、C、D、E表示该生态系统中的生物,箭头表示物质的传递方向。请分析回答下列问题。

(1)P、A、B、C、D构成了生态系统的营养结构,生态系统的 就是沿着这种渠道进行的。任何生态系统都具有一定的抵抗外界使自身的结构与功能保持原状(不受损害)的能力,这是由于生态系统具有 。

(2)图中碳元素在B与E之间以 的形式传递。氮元素在生物群落和非生物环境之间不断循环,但农田生态系统中仍需不断施加氮肥,其主要原因是 。

(3)假设A摄入的能量为a,其粪便中的能量为b,通过呼吸作用消耗的能量为c,用于生长、发育和繁殖的能量为d,则由A流入B的能量最多为 。

(4)一个位于“置位点”的湖泊中处于食物链最高营养级的某鱼种群的年龄结构如下表所示。

年龄 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+

个体数/条 92 187 121 70 69 62 63

年龄 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ ≥12

个体数/条 72 64 55 42 39 264

注:表中“1+”表示“1≤鱼的年龄<2”,其他以此类推

该鱼在3+时达到性成熟(进入成年),9+时丧失繁殖能力(进入老年)。根据表中数据判断,该鱼种群的年龄结构为 。如果引入该湖泊中本来没有的鲶鱼并大量繁殖,将导致原鱼种减少,从而改变了此湖泊群落演替的 。

题组三

1.古人将谷雨节气分为三候:一候萍始生;二候鸣鸠拂其羽;三候戴胜降于桑。意思是:谷雨一候,降雨量增多,浮萍开始生长;二候时,布谷鸟开始鸣叫,提示人们不要耽误播谷的时间;三候时,美丽的戴胜鸟飞临桑树枝头,是春蚕要生长的信号。下列相关叙述错误的是( )

A.变化的气温、布谷鸟的鸣叫、桑叶的绿色都属于物理信息

B.戴胜鸟尾部能分泌一种极臭的物质以驱赶掠食者,体现了信息传递可调节种间关系

C.布谷鸟的鸣叫会提高被天敌捕食的机率,不利于维持其种群数量的稳定

D.保护布谷鸟、戴胜等的根本措施是改善其生存环境,提高环境容纳量

2.党的二十大报告中,再次强调了我国的双碳目标,表示要积极稳妥地推进碳达峰、碳中和。地球上碳循环主要表现为自然生态系统的绿色植物从空气中吸收CO2,经光合作用转化为碳水化合物并释放出O2,同时又通过生物地球化学循环过程及人类活动将CO2释放到大气中。下列有关物质循环和能量流动的叙述,错误的是( )

A.生物圈中碳元素在非生物环境和生物群落之间循环往复运动

B.生态系统的能量流动都是从生产者固定太阳能开始,沿着食物链逐级递减的

C.植树种草提高森林覆盖率和秸秆还田提高农田土壤储碳量都能缓解温室效应

D.能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,同时进行,彼此相互依存,不可分割

3.一般情况下植物开花时间与传粉动物的活跃期会相互重叠和匹配。延胡索是一种依靠熊蜂传粉的早春药用植物。科研人员发现了全球气温升高会使延胡索提前开花,监测了某地延胡索开花起始时间并统计这些植株后期的结实率(如图所示)。下列相关叙述,错误的是( )

A.光照和气温属于生态系统中的物理信息

B.图中监测数据表明延胡索的开花时间越早,其结实率越低

C.推测延胡索开花提前会导致其花期与熊蜂活跃期重叠时间增多

D.延胡索开花时间与熊蜂活跃期相互重叠匹配是协同进化的结果

4.(不定项)双碳,即碳达峰与碳中和的简称。我国力争2030年前实现碳达峰(CO2的排放量不再增长,达到峰值),2060年前实现碳中和(CO2排放量与减少量相等)。如图为某生态系统的碳循环示意图,图中字母表示生态系统的组成成分,数字表示CO2的排放量或减少量。下列叙述正确的是( )

A.实现碳达峰后,空气中CO2的浓度仍可能会增加

B.图中C、D能通过食物关系促进生态系统的物质循环和能量流动

C.若用图中的数字构建碳中和数学模型,则该数学模型是①=②+④+⑥

D.与碳在生物成分和非生物环境之间传递相关的细胞器是线粒体和叶绿体

5.某南方养殖户为提高鱼类的产量面向鱼塘大量投放饲料后,鱼塘水质快速恶化,浮游藻类大量繁殖,养殖的鱼大量死亡。为防止此类事件的再次发生,当地农科所为其设计了如图所示的种养模式,箭头表示水的流动方向。下列叙述错误的是( )

A.该鱼塘生态系统的抵抗力稳定性低与食物网复杂程度无关联

B.B处浮游藻类数量明显少于A处可能与水稻竞争N、P有关

C.给予相应物质和能量的输入利于提高稻田生态系统的稳定性

D.该种养模式下仍需要控制流入其中的鱼塘水量及稻田养鸭数量

6.(不定项)我国农业古书中记载了“凡耕之本,在于趣时和土,务粪泽,早锄早获”“区大小如上农夫区。禾收,区种”“又种薤十根,令周回瓮,居瓜子外。至五月瓜熟,薤可拔卖之,与瓜相避。又可种小豆于瓜中”等,其中提到了及时翻土、施肥浇水、轮作、间作等农业生产经验。下列有关说法错误的是( )

A.疏松土壤有利于农作物根系对无机盐的吸收和土壤微生物的繁殖

B.施加粪肥后农作物长得好是因为吸收了粪肥有机物中的能量和无机盐

C.及时锄草能够减小杂草和农作物的种间竞争,但是一定程度上会降低生态系统的稳定性

D.间作能从增大光照面积等方面提高光能的利用率

7.(不定项)群落生物多样性之所以能够形成并维持稳定,是因为群落中的各个物种发生了生态位的分化,最终达到各个物种“各安生态位”的共存状态。热带雨林的物种多样性高,资源十分丰富,限制性资源不多,多物种生态位分化不明显。热带雨林中营养物质的循环速度很快,植物生长十分迅速,土壤生物活跃,动植物死后被分解的速度很快,分解后的营养物质又迅速被植物吸收利用。下列叙述不正确的是( )

A.热带雨林中的各种生物不能稳定共存

B.热带雨林中生态位重叠的两种生物竞争非常激烈

C.热带雨林的抵抗力稳定性很强,恢复力稳定性很弱

D.热带雨林的土壤中积累腐殖质很少,相对较为贫瘠

8.喜旱莲子草是一种原产于南美的多年生杂草,上世纪曾作为家畜饲料引种,后来在某些地区泛滥成灾,严重威胁了当地的生态安全和农业安全,造成巨大经济损失。科研人员想通过引进喜旱莲子草的原产地专一性天敌——莲草直胸跳甲(以下简称跳甲)对其进行防治。研究结果发现,跳甲不仅对当地喜旱莲子草的入侵基本没有控制作用,反而抑制了本土莲子草的生长。回答下列问题。

(1)喜旱莲子草会在某些地区泛滥成灾的原因 (写2点),喜旱莲子草的入侵导致当地的生物多样性减少,生态系统的 降低。

(2)研究人员提出跳甲对喜旱莲子草的入侵控制效果不佳、反而抑制本土莲子草,原因可能是:喜旱莲子草被跳甲成虫取食后,其根际微生物对两种莲子草的影响不同。为了验证上述推测,科研人员开展了相关研究,步骤为:第一步,从不存在这两种莲子草的废弃农田中采集土壤;最后一步,剪取植物的芽,干燥、称重。中间的步骤如下,请把下列研究过程的字母进行排序 所得研究结果如图1所示。

A.在土壤中种植喜旱莲子草,放入带有跳甲成虫的笼子里

B.将植物培养至大约50%的叶面积被取食,移走跳甲和笼子,取出土壤

C.将土壤分为四组,两组进行灭菌处理,另外两组不进行灭菌处理

D.在土壤中种植本土莲子草或喜旱莲子草,在没有跳甲的环境中培养

(3)图1实验的自变量为 ,该实验的结果证实了被跳甲成虫取食的喜旱莲子草根际微生物对本土莲子草具有抑制作用,而对喜旱莲子草没有抑制作用,作出该判断的依据是 。

(4)研究发现,跳甲在化蛹阶段最为脆弱,跳甲幼虫的存活情况直接影响其对两种莲子草的防治效果。为了进一步探明被跳甲取食的喜旱莲子草根际微生物对跳甲幼虫的影响,研究人员将图1中各组莲子草叶片分别置于培养皿中,再将若干新孵化的跳甲幼虫接种到叶片上,培养一段时间后检测这些植物上的跳甲幼虫的生物量,结果如图2所示。据结果分析,被跳甲取食的喜旱莲子草根际微生物 (填“提高”或“降低”)了喜旱莲子草的抗虫水平,对本土莲子草的抗虫水平基本不影响。

(5)根据上述研究,在对植物进行生物防治时需考虑 的共同影响。

专题过关检测练

题组一

1.绿色植物猪笼草的捕虫笼能分泌含神经毒素的蜜液吸引昆虫,捕虫笼的唇和盖非常滑,当昆虫接触时非常容易滑落入笼,从而帮助猪笼草适应缺氮环境。下列说法错误的是( )

A.猪笼草在生态系统中属于生产者和消费者

B.猪笼草的蜜液散发的香味吸引昆虫体现了化学信息的作用

C.昆虫的存在使猪笼草的蜜液中出现毒素,从而有利于猪笼草捕食昆虫获得氮

D.猪笼草适应缺氮环境是自然选择的结果

答案 C

2.科技人员在某村推广“稻菇轮作”露地栽培模式,利用水稻收获后的空闲稻田和秸秆发酵做成的培养基质种植赤松茸等食用菌。该模式可实现种菇与种粮不争地、不争季节、不争劳动力,并提高农民收入。下列叙述正确的是( )

A.“稻菇轮作”模式将生物在时间和空间上合理配置,增大了稻田生态系统的能量输入

B.秸秆发酵的时间过长会影响培养基质上赤松茸等食用菌的生长、繁殖

C.“菌糠还田”可实现对能量的多级利用,大大提高了能量的利用率

D.“稻菇轮作”模式中的物质循环、能量流动和信息传递都依赖食物链(网)进行

答案 B

3.如表是6个生态系统不同监测指标的相对数据,其中净初级生产量是指植物光合作用固定的能量扣除呼吸作用消耗掉的部分。下列叙述正确的是( )

生态系统类型 冻原 北方森林 温带落叶林 温带草地 稀树草原 热带雨林

净初级生产量 1.5 7.5 11.5 7.5 9.5 50

生物量 10 200 350 18 45 300

枯叶输入量 1.5 7.5 11.5 7.5 9.5 30

枯叶现存量 44 35 15 5 3 5

A.由表中数据推测热带雨林固定的能量最高

B.表中显示,不同生态系统的净初级生产量与生物量呈正相关

C.冻原生态系统枯叶现存量高的主要原因是分解者的分解作用弱

D.表中生物量越大的生态系统,枯叶输入量也越大

答案 C

4.某池塘中主要有甲、乙两种鱼,其中乙种鱼处于最高营养级,如图为该池塘中能量流动的图解,图中字母表示同化量。下列相关分析正确的是( )

A.流经该生态系统的总能量为a+b+e+f

B.在“浮游植物→浮游动物→甲种鱼→乙种鱼”的食物链中,浮游动物同化的能量可通过自身的遗体残骸和粪便流向分解者

C.甲种鱼到乙种鱼的能量传递效率为d/(b+c+e)×100%

D.水草疯长会导致浮游动物和甲种鱼的数量减少

答案 C

5.如图表示某人工鱼塘的部分能量流动图解,其中A~E为该生态系统的组成成分,a~e为能量值,a为A传递到B的能量,b为投放饲料中含有的能量。下列说法正确的是( )

A.B用于自身生长、发育和繁殖的能量为a+b-c

B.若此生态系统受到含铅化合物的污染,则体内铅含量最高的生物是E

C.若将该人工鱼塘改良为桑基鱼塘的生产模式,则可大大提高能量的传递效率

D.若要分析该生态系统的结构,则需研究各种群在水平方向和垂直方向上的分布特点

答案 A

6.某池塘生态系统中,甲、乙、丙三种生物分别属于三个相邻的营养级,三者的数量变化(甲是生产者)如图1所示;该池塘生态系统的能量流动关系如图2所示,其中a2和b3分别为第二、第三营养级从上一营养级同化的能量。下列说法正确的是( )

A.流入该池塘的总能量是现有生物拥有的总能量和人工饲料中的总能量

B.图2中第二营养级粪便中的能量属于b2,第三营养级粪便中的能量属于c2

C.该池塘中第二和第三营养级之间的能量传递效率为(b3+d2)/(a2+d1)×100%

D.乙为初级消费者,处于第二营养级,丙处于第三营养级,且乙和丙的种间关系为捕食

答案 D

7.(教考衔接:选必2第2章第1节科学·技术·社会)“稻—萍—蟹”立体农业生态系统是指在稻田中种水稻、水面养萍、水中养蟹的立体种养模式(需人工投放饲料)。浮萍覆盖在稻田水面可以固氮并抑制杂草生长,蟹可以捕食杂草、水生昆虫并提高土壤肥力。下列有关叙述正确的是( )

A.该立体农业生态系统实现了物质的循环利用,提高了能量的利用率

B.流入该立体农业生态系统的总能量是水稻和浮萍光合作用固定的太阳能

C.该生态系统中稻、蟹只参与碳循环过程,萍既参与碳循环过程,又参与氮循环过程

D.碳在生物群落和无机环境之间主要以CO2形式循环,氮主要以N2形式循环

答案 A

8.当烟草植株受到蛾幼虫攻击后,能够产生和释放可挥发的物质。这些化学物质,白天可以吸引蛾幼虫的天敌,夜间又能驱除夜间活动的雌蛾,使它们不能在植物叶片上停留产卵。下列叙述错误的是( )

A.蛾幼虫的天敌和烟草之间是互利共生关系

B.烟草释放的物质在白天和夜间都使它本身受益

C.利用烟草释放的可挥发物质防治害虫属于生物防治

D.该现象体现了信息能够调节种间关系,进而维持生态系统的平衡

答案 A

9.太湖受到污水排入的影响,水体中N、P的含量升高,蓝细菌和绿藻的爆增导致水草区面积退缩,由“草型湖泊”逐渐转变为“藻型湖泊”,下列叙述正确的是( )

A.绿藻对N和P的大量吸收属于生物富集现象

B.污水排入后,蓝细菌和绿藻逐渐取代沉水植物的优势种地位

C.太湖营养结构的复杂程度下降会导致能量传递效率下降

D.太湖变为“藻型湖泊”后,其抵抗外界干扰的能力增强

答案 B

10.高原鼠兔穴居于高山草甸地区,天敌众多,为躲避天敌会啃除洞口周围的高大植物。研究发现,青藏高原某区域土壤全氮含量(土壤肥力指标)随高原鼠兔洞口密度的增加出现先增加后减少的变化趋势。下列说法错误的是( )

A.高原鼠兔与其食物和天敌之间的信息传递可以调节种间关系

B.高原鼠兔洞口密度适宜时,有利于提高生态系统的自我调节能力

C.高原鼠兔和天敌之间的物质循环过程伴随着能量的转化和散失

D.高原鼠兔啃除高大植物的行为,会影响植物之间的竞争结果

答案 C

11.全球气候变暖对生物捕食会产生影响,研究人员利用人工温室模拟地球气候变暖,以大、小两种蜘蛛作为研究对象,发现捕食者的捕食发生了相关变化。

(1)蜘蛛是一种肉食性节肢动物,它与杂食性、植食性昆虫以及植物通过 形成食物链(网),成为生态系统行使主要功能的途径。调查某些种类蜘蛛的种群密度时不宜采用样方法,原因是

。

(2)实验在两个温室中进行,其中一个温度适宜且恒定,另一个温度较高以模拟气候变暖,每个温室中有大、小两个不同物种的蜘蛛及其猎物。其中,大型昆虫多为肉食性,小型昆虫多取食禾本科植物,中型昆虫多为杂食性。研究人员统计了不同年份相关数据,结果如图1及图2。

①据图1可知,变暖导致大、小蜘蛛所结蛛网网孔尺寸的变化分别为 。

②结合图2结果,推测高温环境下, ,因而大蜘蛛网网孔大小发生相应变化,以获得足够的猎物。

(3)蛛网网孔越大,结网吐丝量越低。小蜘蛛的蛛网网孔大小随环境变暖所发生的变化,与高温下温室内生物群落的多种因素有关。综合上述信息,结合猎物的变化,对此进行合理解释:环境温度变暖,禾本科植物占优势,

,减少了结网捕食的能量代价,利于生存;另一方面,中型昆虫营养丰富,口感更佳,也获得了小蜘蛛的偏爱。

(4)据文中信息,推测全球气候变暖对生物造成的影响可能有 (选填选项前的字母)。

a.植食性昆虫数量改变

b.大型昆虫具有生存优势

c.昆虫等节肢动物种类、数量及分布均不变化

d.捕食者食物的种类及比例发生变化

e.大、小蜘蛛的生态位重叠加剧

答案 (1)捕食关系 这些种类的蜘蛛活动能力强,活动范围大 (2)①变小、变大 ②中型昆虫数量增加,大型昆虫数量减少 (3)取食禾本科植物的小型昆虫增加,中型昆虫也增加,在蛛网网孔变大、结网吐丝量减小的情况下,小蜘蛛猎物依旧充足 (4)a、d、e

12.(教考衔接:选必2第3章第2节旁栏问题P58)“海洋牧场”是指在一定海域内,利用自然的海洋生态环境,将人工放养的经济海洋生物聚集起来,像在陆地放牧牛羊一样,对鱼、虾、贝、藻等海洋资源进行有计划和有目的的海上放养。如图为科学家在河北省祥云湾海洋牧场示范区调查得到部分食物网和部分营养级的能量流动图示(注:碎屑在生态系统中处于第一营养级)。

(1)在群落水平进行的研究除了有物种组成,还能研究哪些问题 (答出2点)。

(2)图1中只充当第二营养级的生物是 ;蟹类能充当第 营养级。图2中第二营养级到第三营养级的能量传递效率为 %(保留小数点后两位)。

(3)经调查,以祥云湾为代表的海洋生态系统的生物量金字塔为上宽下窄,可能的原因是 。在这种情况下,能量金字塔 (填“能”或“不能”)呈现上宽下窄。

(4)祥云湾海洋牧场区在实验期间没有输出水产资源,如果后期需要捕捞,为维持生态平衡,提高系统稳定性,请你给出合理建议: (答出1点)。

答案 (1)群落的空间结构、群落演替、种间关系等 (2)浮游动物、底栖动物 二、三、四、五 7.27 (3)浮游植物个体小,寿命短,又会不断地被吃掉 不能 (4)合理捕捞,剩余数量维持在K/2左右

题组二

1.下图是某同学构建的一个含有多种消费者的复杂生态系统的结构模型,下列分析错误的是( )

A.图中X代表分解者,但不一定都是细菌和真菌

B.图中缺少由“CO2等”指向“生产者”的箭头

C.虚线框中复杂的食物网是该生态系统复杂的主要原因

D.动物1可能由多个种群组成,但都属于第二营养级

答案 C

2.由于过度捕捞、气候变化等影响,造成我国某海洋环境恶化、渔业资源衰退及群落结构变化等生态问题。下列有关叙述错误的是( )

A.在鱼类产卵期实行休渔制度,禁止非法捕捞

B.陆地径流为海洋输入大量有机质和无机盐,为海洋输入能量和物质

C.某时刻调查该海域的各营养级生物量,浮游动物可能高于浮游植物

D.该海域的顶级捕食者,其能量输出的途径较多

答案 D

3.小龙虾,学名克氏原螯虾,因肉鲜味美广受人们欢迎,常以田间的杂草、害虫、水体中的浮萍等为食,有挖洞筑巢习性,在稻田中也会将土壤里的种子翻出、破坏幼芽生长。通过建立稻虾连作生态系统,实现稻虾共育。下列叙述正确的是( )

A.该生态系统的结构为生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量

B.可在水稻幼苗期同时放养大量小龙虾,有效提高水稻和小龙虾产量

C.小龙虾的粪便可为水稻提供生命活动所需的能量

D.小龙虾的适当引入可使生态系统中组分增多,抵抗力稳定性提高

答案 D

4.某地开发出适应当地环境的“稻渔共生”种养新模式,其中虾、蟹能摄食稻田中的害虫、虫卵和杂草,虾、蟹的粪便可作为水稻的肥料,从而减少人工肥料投入。下列叙述正确的是( )

A.水稻能直接利用螃蟹和小龙虾粪便中的有机物

B.利用螃蟹和小龙虾进行生物防治,可减少环境污染

C.流经该生态系统的总能量为水稻和杂草固定的太阳能

D.该种养模式提高了营养级之间的能量传递效率

答案 B

5.某自然生态系统的能量流动如下图(图中数字为能量数值,单位是kJ)所示,下列相关分析错误的是( )

A.图中A所固定的能量大于B、C的能量之和

B.第三营养级流向下一营养级的能量传递效率约为16.7%

C.若C增加5 kg,则需要消耗A约222 kg

D.某种因素使该生态系统食物链延长,会导致最高营养级获得的能量减少

答案 C

6.(不定项)福寿螺原产于巴西亚马孙河流域,引入我国后,在南方十多个省市大面积分布,造成了较为严重的生态灾害和不可估量的经济损失。为了实现“变害为宝”,有人设计了“水葫芦—草鱼—福寿螺”的养殖新模式,如图为该模式部分能量流动和物质循环示意图,有关叙述正确的是( )

A.假设福寿螺迁入某地区时呈“J”形增长,最初数量为3 500个,每月增加1.23%,则半年后该地区福寿螺的种群数量为3 500×1.012 36个

B.第一营养级和第二营养级之间的能量传递效率为(G+F)/A×100%

C.过程①②③实现了能量的多级利用,提高了能量的利用率

D.调查福寿螺种群密度的方法是样方法

答案 AD

7.秧藕养鱼是一种池塘立体生态种养模式:水体的上层主要是以浮游植物为食物的鲢鱼,中层主要是以水生植物为食的草鱼,底层主要是以软体动物为食的青鱼。某秧藕养鱼立体农业生态系统的能量流动如图,图中的英文字母表示能量(单位:kJ)。回答下列问题。

(1)图中字母d表示 ,植食性鱼类到肉食性鱼类的能量传递效率可表示为 (用图中字母表示)。

(2)该生态系统的正常运行需要有机物的不断输入,原因是 。

(3)鱼塘的人工管理十分重要,若种植的莲藕数量过多,会造成鲢鱼减产,从种间关系的角度分析,原因是 。

(4)秧藕养鱼立体生态种养模式在生产实践中获得了较高的经济效益,从群落水平阐述其原理主要是 。

(5)构建该立体池塘生态系统时,需充分考虑人类生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域面积,即 ;还需考虑所养殖生物的生态位差异、种间关系,并且使这些物种形成互利共存的关系等,即遵循生态工程中的 原理。

答案 (1)流向分解者的能量 (c-n)/b×100% (2)该生态系统输出(及呼吸消耗)的能量大于生产者固定的能量(答案合理即可) (3)由于莲藕的竞争使浮游植物数量减少,导致鲢鱼的食物减少,造成鲢鱼减产 (4)鱼类的立体放养使池塘群落具有合理的垂直结构,充分利用了环境资源和空间 (5)生态足迹(或生态占用) 自生

8.生态平衡是一种动态平衡,包括结构和功能上的稳定。下图中“置位点”为生态系统所具有的某个理想状态,其中P、A、B、C、D、E表示该生态系统中的生物,箭头表示物质的传递方向。请分析回答下列问题。

(1)P、A、B、C、D构成了生态系统的营养结构,生态系统的 就是沿着这种渠道进行的。任何生态系统都具有一定的抵抗外界使自身的结构与功能保持原状(不受损害)的能力,这是由于生态系统具有 。

(2)图中碳元素在B与E之间以 的形式传递。氮元素在生物群落和非生物环境之间不断循环,但农田生态系统中仍需不断施加氮肥,其主要原因是 。

(3)假设A摄入的能量为a,其粪便中的能量为b,通过呼吸作用消耗的能量为c,用于生长、发育和繁殖的能量为d,则由A流入B的能量最多为 。

(4)一个位于“置位点”的湖泊中处于食物链最高营养级的某鱼种群的年龄结构如下表所示。

年龄 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+

个体数/条 92 187 121 70 69 62 63

年龄 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ ≥12

个体数/条 72 64 55 42 39 264

注:表中“1+”表示“1≤鱼的年龄<2”,其他以此类推

该鱼在3+时达到性成熟(进入成年),9+时丧失繁殖能力(进入老年)。根据表中数据判断,该鱼种群的年龄结构为 。如果引入该湖泊中本来没有的鲶鱼并大量繁殖,将导致原鱼种减少,从而改变了此湖泊群落演替的 。

答案 (1)物质循环和能量流动 (一定的)自我调节能力 (2)(含碳)有机物 农田土壤中的氮元素随农产品不断输出,这些氮元素不能都归还土壤 (3)(a-b)×20%或(c+d)×20% (4)稳定型 速度和方向

题组三

1.古人将谷雨节气分为三候:一候萍始生;二候鸣鸠拂其羽;三候戴胜降于桑。意思是:谷雨一候,降雨量增多,浮萍开始生长;二候时,布谷鸟开始鸣叫,提示人们不要耽误播谷的时间;三候时,美丽的戴胜鸟飞临桑树枝头,是春蚕要生长的信号。下列相关叙述错误的是( )

A.变化的气温、布谷鸟的鸣叫、桑叶的绿色都属于物理信息

B.戴胜鸟尾部能分泌一种极臭的物质以驱赶掠食者,体现了信息传递可调节种间关系

C.布谷鸟的鸣叫会提高被天敌捕食的机率,不利于维持其种群数量的稳定

D.保护布谷鸟、戴胜等的根本措施是改善其生存环境,提高环境容纳量

答案 C

2.党的二十大报告中,再次强调了我国的双碳目标,表示要积极稳妥地推进碳达峰、碳中和。地球上碳循环主要表现为自然生态系统的绿色植物从空气中吸收CO2,经光合作用转化为碳水化合物并释放出O2,同时又通过生物地球化学循环过程及人类活动将CO2释放到大气中。下列有关物质循环和能量流动的叙述,错误的是( )

A.生物圈中碳元素在非生物环境和生物群落之间循环往复运动

B.生态系统的能量流动都是从生产者固定太阳能开始,沿着食物链逐级递减的

C.植树种草提高森林覆盖率和秸秆还田提高农田土壤储碳量都能缓解温室效应

D.能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,同时进行,彼此相互依存,不可分割

答案 B

3.一般情况下植物开花时间与传粉动物的活跃期会相互重叠和匹配。延胡索是一种依靠熊蜂传粉的早春药用植物。科研人员发现了全球气温升高会使延胡索提前开花,监测了某地延胡索开花起始时间并统计这些植株后期的结实率(如图所示)。下列相关叙述,错误的是( )

A.光照和气温属于生态系统中的物理信息

B.图中监测数据表明延胡索的开花时间越早,其结实率越低

C.推测延胡索开花提前会导致其花期与熊蜂活跃期重叠时间增多

D.延胡索开花时间与熊蜂活跃期相互重叠匹配是协同进化的结果

答案 C

4.(不定项)双碳,即碳达峰与碳中和的简称。我国力争2030年前实现碳达峰(CO2的排放量不再增长,达到峰值),2060年前实现碳中和(CO2排放量与减少量相等)。如图为某生态系统的碳循环示意图,图中字母表示生态系统的组成成分,数字表示CO2的排放量或减少量。下列叙述正确的是( )

A.实现碳达峰后,空气中CO2的浓度仍可能会增加

B.图中C、D能通过食物关系促进生态系统的物质循环和能量流动

C.若用图中的数字构建碳中和数学模型,则该数学模型是①=②+④+⑥

D.与碳在生物成分和非生物环境之间传递相关的细胞器是线粒体和叶绿体

答案 ABD

5.某南方养殖户为提高鱼类的产量面向鱼塘大量投放饲料后,鱼塘水质快速恶化,浮游藻类大量繁殖,养殖的鱼大量死亡。为防止此类事件的再次发生,当地农科所为其设计了如图所示的种养模式,箭头表示水的流动方向。下列叙述错误的是( )

A.该鱼塘生态系统的抵抗力稳定性低与食物网复杂程度无关联

B.B处浮游藻类数量明显少于A处可能与水稻竞争N、P有关

C.给予相应物质和能量的输入利于提高稻田生态系统的稳定性

D.该种养模式下仍需要控制流入其中的鱼塘水量及稻田养鸭数量

答案 A

6.(不定项)我国农业古书中记载了“凡耕之本,在于趣时和土,务粪泽,早锄早获”“区大小如上农夫区。禾收,区种”“又种薤十根,令周回瓮,居瓜子外。至五月瓜熟,薤可拔卖之,与瓜相避。又可种小豆于瓜中”等,其中提到了及时翻土、施肥浇水、轮作、间作等农业生产经验。下列有关说法错误的是( )

A.疏松土壤有利于农作物根系对无机盐的吸收和土壤微生物的繁殖

B.施加粪肥后农作物长得好是因为吸收了粪肥有机物中的能量和无机盐

C.及时锄草能够减小杂草和农作物的种间竞争,但是一定程度上会降低生态系统的稳定性

D.间作能从增大光照面积等方面提高光能的利用率

答案 B

7.(不定项)群落生物多样性之所以能够形成并维持稳定,是因为群落中的各个物种发生了生态位的分化,最终达到各个物种“各安生态位”的共存状态。热带雨林的物种多样性高,资源十分丰富,限制性资源不多,多物种生态位分化不明显。热带雨林中营养物质的循环速度很快,植物生长十分迅速,土壤生物活跃,动植物死后被分解的速度很快,分解后的营养物质又迅速被植物吸收利用。下列叙述不正确的是( )

A.热带雨林中的各种生物不能稳定共存

B.热带雨林中生态位重叠的两种生物竞争非常激烈

C.热带雨林的抵抗力稳定性很强,恢复力稳定性很弱

D.热带雨林的土壤中积累腐殖质很少,相对较为贫瘠

答案 ABC

8.喜旱莲子草是一种原产于南美的多年生杂草,上世纪曾作为家畜饲料引种,后来在某些地区泛滥成灾,严重威胁了当地的生态安全和农业安全,造成巨大经济损失。科研人员想通过引进喜旱莲子草的原产地专一性天敌——莲草直胸跳甲(以下简称跳甲)对其进行防治。研究结果发现,跳甲不仅对当地喜旱莲子草的入侵基本没有控制作用,反而抑制了本土莲子草的生长。回答下列问题。

(1)喜旱莲子草会在某些地区泛滥成灾的原因 (写2点),喜旱莲子草的入侵导致当地的生物多样性减少,生态系统的 降低。

(2)研究人员提出跳甲对喜旱莲子草的入侵控制效果不佳、反而抑制本土莲子草,原因可能是:喜旱莲子草被跳甲成虫取食后,其根际微生物对两种莲子草的影响不同。为了验证上述推测,科研人员开展了相关研究,步骤为:第一步,从不存在这两种莲子草的废弃农田中采集土壤;最后一步,剪取植物的芽,干燥、称重。中间的步骤如下,请把下列研究过程的字母进行排序 所得研究结果如图1所示。

A.在土壤中种植喜旱莲子草,放入带有跳甲成虫的笼子里

B.将植物培养至大约50%的叶面积被取食,移走跳甲和笼子,取出土壤

C.将土壤分为四组,两组进行灭菌处理,另外两组不进行灭菌处理

D.在土壤中种植本土莲子草或喜旱莲子草,在没有跳甲的环境中培养

(3)图1实验的自变量为 ,该实验的结果证实了被跳甲成虫取食的喜旱莲子草根际微生物对本土莲子草具有抑制作用,而对喜旱莲子草没有抑制作用,作出该判断的依据是 。

(4)研究发现,跳甲在化蛹阶段最为脆弱,跳甲幼虫的存活情况直接影响其对两种莲子草的防治效果。为了进一步探明被跳甲取食的喜旱莲子草根际微生物对跳甲幼虫的影响,研究人员将图1中各组莲子草叶片分别置于培养皿中,再将若干新孵化的跳甲幼虫接种到叶片上,培养一段时间后检测这些植物上的跳甲幼虫的生物量,结果如图2所示。据结果分析,被跳甲取食的喜旱莲子草根际微生物 (填“提高”或“降低”)了喜旱莲子草的抗虫水平,对本土莲子草的抗虫水平基本不影响。

(5)根据上述研究,在对植物进行生物防治时需考虑 的共同影响。

答案 (1)食物、空间等资源充裕,气候适宜,没有天敌等 自我调节能力(抵抗力稳定性) (2)ABCD (3)土壤是否灭菌以及移栽莲子草的种类 第2组的植物芽生物量显著低于第1组,第3组与第4组无显著差别 (4)提高 (5)引入天敌后对地上和地下生态系统

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录