专题4 分子空间结构与物质性质 专题复习(25页)课件 2024-2025学年高二化学苏教版(2019)选择性必修2

文档属性

| 名称 | 专题4 分子空间结构与物质性质 专题复习(25页)课件 2024-2025学年高二化学苏教版(2019)选择性必修2 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-01 17:25:18 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

专题4 分子空间结构与物质性质

专题复习

一、杂化轨道的理论

1.概念:外界条件下,能量相近的原子轨道混杂起来,重新组合新轨道的过程叫做原子轨道的杂化,杂化后的新轨道就称为杂化轨道。

2.要点:

(1)参与杂化的原子轨道能量相近(同一能级组或相近能级组的轨道)

(2)杂化前后原子轨道数目不变:

参加杂化的轨道数目等于形成的杂化轨道数目;

杂化改变了原子轨道的形状、方向,成键时更有利于轨道间的重叠。

(3)杂化后的轨道之间尽可能远离,在空间取最大夹角分布,能使相互间排斥力最小。

甲烷分子中碳原子的4个sp3杂化轨道分别与4个氢原子的1s轨道重叠,形成4个相同的C-H σ键,呈正四面体形。

甲烷分子中C—H键之间的夹角——键角

都是109°28'。

sp3杂化

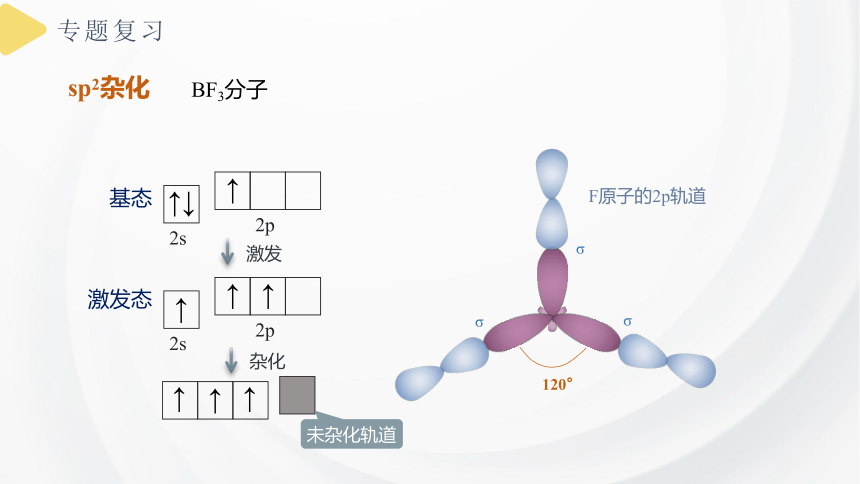

sp2杂化

2s

2p

↑↓

↑

基态

激发

2s

2p

↑

↑

激发态

↑

杂化

↑

↑

↑

未杂化轨道

σ

σ

σ

120°

F原子的2p轨道

BF3分子

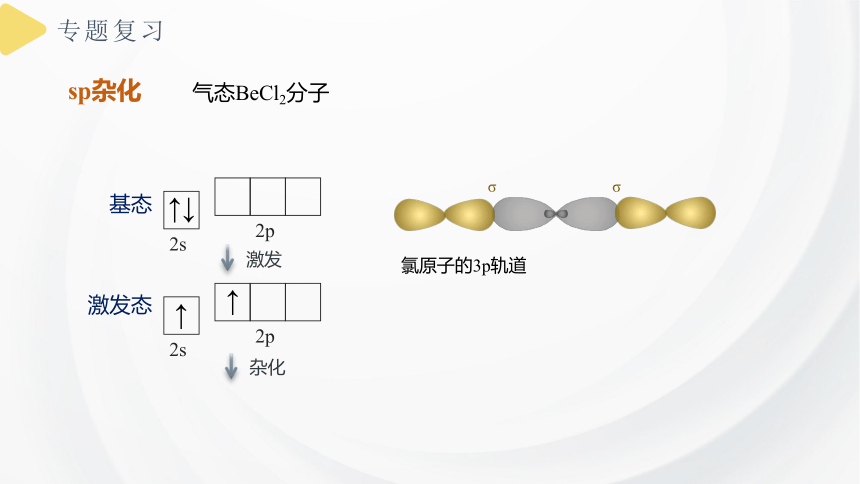

sp杂化

2s

2p

↑↓

基态

激发

2s

2p

↑

↑

激发态

杂化

氯原子的3p轨道

σ

σ

气态BeCl2分子

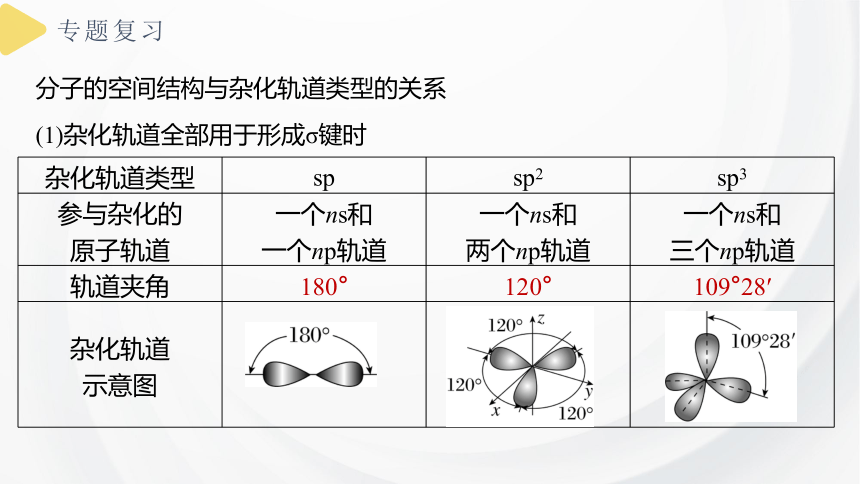

分子的空间结构与杂化轨道类型的关系

(1)杂化轨道全部用于形成σ键时

杂化轨道类型 sp sp2 sp3

参与杂化的 原子轨道 一个ns和 一个np轨道 一个ns和 两个np轨道 一个ns和

三个np轨道

轨道夹角 180° 120° 109°28′

杂化轨道 示意图

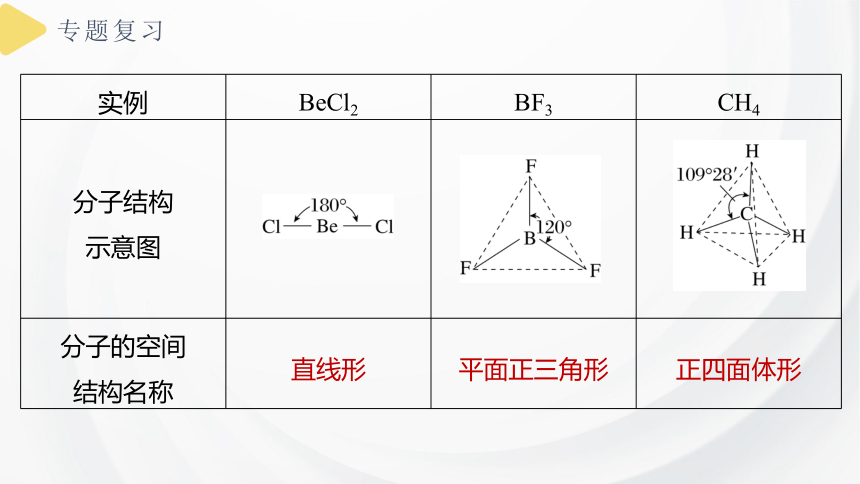

实例 BeCl2 BF3 CH4

分子结构 示意图

分子的空间 结构名称 直线形 平面正三角形 正四面体形

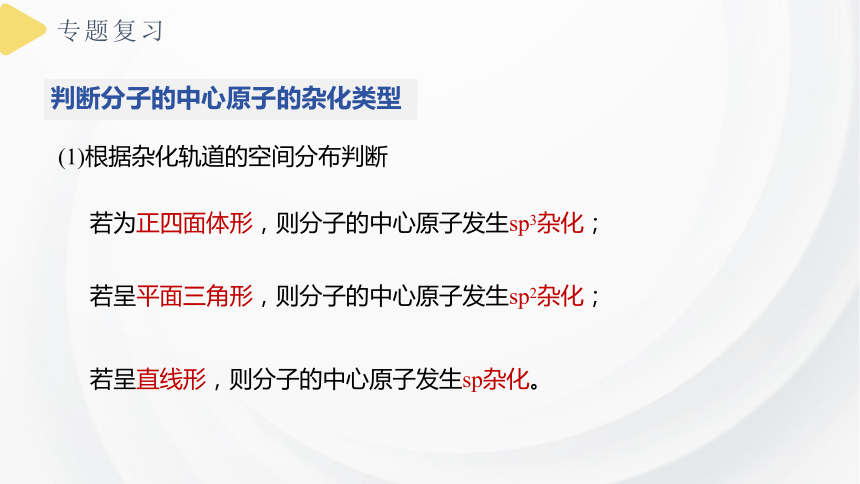

(1)根据杂化轨道的空间分布判断

判断分子的中心原子的杂化类型

若呈直线形,则分子的中心原子发生sp杂化。

若为正四面体形,则分子的中心原子发生sp3杂化;

若呈平面三角形,则分子的中心原子发生sp2杂化;

(2)根据杂化轨道之间的夹角判断

若为180°,则分子的中心原子发生sp杂化。

若夹角为109°28′,则分子的中心原子发生sp3杂化;

若夹角为120°,则分子的中心原子发生sp2杂化;

判断分子的中心原子的杂化类型

二、价层电子对互斥(VSEPR models)模型

分子中的价电子对(包括成键电子对和孤电子对)由于相互排斥作用,而趋向于尽可能彼此远离以减小斥力,分子尽可能采取对称的空间结构。

内容:分子的空间结构是中心原子的“价电子对”相互排斥的结果。

能量最低

最稳定

价电子对

互相排斥

尽可能远离

ABm型分子的价电子对计算方法

对于ABm型分子(A是中心原子,B是配位原子),分子的价电子对数可以通过下式确定:

价电子对的计算

2

中心原子的价电子数+每个配位原子提供的价电子数×m

n=

对于主族元素,等于原子的最外层电子数,如:C为4个,N为5个;

对于阳离子,等于价电子数-离子电荷数,如:NH4+为5-1=4个;

对于阴离子,等于价电子数+|离子电荷数|,如:PO43-为5+3=8个。

2

中心原子的价电子数+每个配位原子提供的价电子数×m

n=

作为配位原子,卤素原子、氢原子提供1个价电子,氧原子和硫原子按不提供价电子计算;

作为中心原子,卤素原子按提供7个价电子计算,氧族原子按提供6个价电子计算;

为与中心原子结合的原子最多能接受的电子数,H为1,

其他原子= 8-该原子的价电子数。 如:O为2、N为3(化合价数)

如果分子中中心原子的杂化轨道上存在孤电子对,由于孤电子对比成键电子对更靠近中心原子的原子核,因而价电子对之间的斥力大小顺序为:

随着孤电子对数目的增多,孤电子对对成键电子对的排斥作用增强,使得成键电子对与成键电子对之间的键角也被“压缩”而减小。

孤电子对与孤电子对之间的斥力

>

孤电子对与成键电子对之间的斥力

成键电子对与成键电子对之间的斥力

>

ABn 型分子的VSEPR模型和立体结构

价电子对数 VSEPR 模型 成键电子对数 孤对电子对数 分子类型 电子对的排布模型 立体结构 实 例

2

3

直线形

2 0 AB2

直线形

3 0 AB3

平面

三角形

2 1 AB2

V形

O3 SO2

平面

三角形

BF3、BCl3、

SO3

CO2、BeCl2

价电子对数 VSEPR 模型 成键电子对数 孤对电子对数 分子类型 电子对的排布模型 立体结构 实 例

4

正四面体

正四

面体

三角

锥形

V形

H2O

4 0 AB4

3 1 AB3

2 2 AB2

NH3、NF3

CH4、CCl4

ABn 型分子的VSEPR模型和立体结构

三、等电子原理

1、等电子体

具有相同价电子数和相同原子数的分子或离子

具有相同的结构特征,性质相近

2、等电子体原理

3、等电子原理应用:可以判断一些简单分子或离子的立体结构。

四、分子的极性

1.分子的极性

极性分子:

非极性分子:

正电中心和负电中心不重合的分子。

正电中心与负电中心重合的分子。

2.非极性分子、极性分子的判断

(1)双原子分子的极性取决于成键原子之间的共价键是否有极性,以极性键结合的双原子分子是极性分子,以非极性键结合的双原子分子是非极性分子。

(2)以极性键结合的多原子分子(ABm型),分子是否有极性取决于分子的空间结构。若配位原子对称地分布在中心原子周围,整个分子的正、负电荷重心相重合,则分子为非极性分子。

3.分子的极性对物质物理性质的影响

(1)在其他条件相同时,分子的极性越大,范德华力越大,物质的熔点、沸点越高。

(2)对物质溶解性的影响——“相似相溶规则”。

由非极性分子构成的物质一般易溶于非极性溶剂,由极性分子构成的物质一般易溶于极性溶剂。

五、手性分子

1.概念:

如果一对分子,它们的组成和原子的排列方式完全相同,但如同左手和右手一样互为镜像(对映异构),在三维空间里不能重叠,这对分子互称手性异构体。有手性异构体的分子称为手性分子。

2.手性碳原子

当四个不同的原子或基团连接在同一碳原子上时,形成的化合物存在手性异构体。其中,连接四个不同的原子或基团的碳原子称为手性碳原子。

六、配合物

1.概念

由提供孤电子对的配位体与接受孤电子对的中心原子以配位键结合形成的化合物。

2.组成

3.常见的能形成配合物的中心原子(或离子)和配位体

(1)常见的能形成配合物的中心原子(或离子):Fe3+、Cu2+、Zn2+、Ag+等。

(2)常见的能形成配合物的配位体的分子:H2O、NH3、CO等。

(3)常见的能形成配合物的配位体的离子:F-、Cl-、CN-、SCN-等。

含有两种或两种以上配位体的配合物,若配位体在空间的排列方式不同,就能形成不同的几何构型的配合物。

如:Pt(NH3)2Cl2有顺式和反式两种异构体。

极性分子

非极性分子

4.配合物的异构现象

5.配合物的应用

1.在化学分析中,常用形成配合物的方法来检验金属离子、分离物质、定量测定物质的组成。

2.在生产中,配合物被广泛应用于染色、电镀、硬水软化、金属冶炼领域。

3.在许多尖端领域如激光材料、超导材料、抗癌药物的研究、催化剂的研制等方面,配合物发挥着越来越大的作用。

4.配合物在生命体中有着非常重要的作用,许多酶的作用与其结构中含有形成配位键的金属离子的配合物有关。

1.对溶解性的影响:某些难溶物形成配合物时可使溶解度增大。如AgOH可溶于氨水中,I2在浓KI溶液中比在水中的溶解度大得多。

2.颜色的改变:当简单离子形成配离子时其性质往往有很大差异。我们根据颜色的变化就可以判断是否有配离子形成。如Fe3+与SCN-在溶液中可生成红色的铁的硫氰酸根配离子。无水CuSO4为白色,溶于水得蓝色溶液,就是因为Cu2+与H2O形成了天蓝色的[Cu(H2O)4]2+。

6. 配合物的形成对性质的影响

3.稳定性增强:配合物具有一定的稳定性,配合物中的配位键越强,配合物越稳定。例如,血红蛋白中的Fe2+与CO形成的配位键比Fe2+与O2形成的配位键强,因此血红蛋白中的Fe2+与 CO结合后,就很难再与O2结合,血红蛋白失去输送氧气的功能,从而导致人体CO中毒。

专题4 分子空间结构与物质性质

专题复习

一、杂化轨道的理论

1.概念:外界条件下,能量相近的原子轨道混杂起来,重新组合新轨道的过程叫做原子轨道的杂化,杂化后的新轨道就称为杂化轨道。

2.要点:

(1)参与杂化的原子轨道能量相近(同一能级组或相近能级组的轨道)

(2)杂化前后原子轨道数目不变:

参加杂化的轨道数目等于形成的杂化轨道数目;

杂化改变了原子轨道的形状、方向,成键时更有利于轨道间的重叠。

(3)杂化后的轨道之间尽可能远离,在空间取最大夹角分布,能使相互间排斥力最小。

甲烷分子中碳原子的4个sp3杂化轨道分别与4个氢原子的1s轨道重叠,形成4个相同的C-H σ键,呈正四面体形。

甲烷分子中C—H键之间的夹角——键角

都是109°28'。

sp3杂化

sp2杂化

2s

2p

↑↓

↑

基态

激发

2s

2p

↑

↑

激发态

↑

杂化

↑

↑

↑

未杂化轨道

σ

σ

σ

120°

F原子的2p轨道

BF3分子

sp杂化

2s

2p

↑↓

基态

激发

2s

2p

↑

↑

激发态

杂化

氯原子的3p轨道

σ

σ

气态BeCl2分子

分子的空间结构与杂化轨道类型的关系

(1)杂化轨道全部用于形成σ键时

杂化轨道类型 sp sp2 sp3

参与杂化的 原子轨道 一个ns和 一个np轨道 一个ns和 两个np轨道 一个ns和

三个np轨道

轨道夹角 180° 120° 109°28′

杂化轨道 示意图

实例 BeCl2 BF3 CH4

分子结构 示意图

分子的空间 结构名称 直线形 平面正三角形 正四面体形

(1)根据杂化轨道的空间分布判断

判断分子的中心原子的杂化类型

若呈直线形,则分子的中心原子发生sp杂化。

若为正四面体形,则分子的中心原子发生sp3杂化;

若呈平面三角形,则分子的中心原子发生sp2杂化;

(2)根据杂化轨道之间的夹角判断

若为180°,则分子的中心原子发生sp杂化。

若夹角为109°28′,则分子的中心原子发生sp3杂化;

若夹角为120°,则分子的中心原子发生sp2杂化;

判断分子的中心原子的杂化类型

二、价层电子对互斥(VSEPR models)模型

分子中的价电子对(包括成键电子对和孤电子对)由于相互排斥作用,而趋向于尽可能彼此远离以减小斥力,分子尽可能采取对称的空间结构。

内容:分子的空间结构是中心原子的“价电子对”相互排斥的结果。

能量最低

最稳定

价电子对

互相排斥

尽可能远离

ABm型分子的价电子对计算方法

对于ABm型分子(A是中心原子,B是配位原子),分子的价电子对数可以通过下式确定:

价电子对的计算

2

中心原子的价电子数+每个配位原子提供的价电子数×m

n=

对于主族元素,等于原子的最外层电子数,如:C为4个,N为5个;

对于阳离子,等于价电子数-离子电荷数,如:NH4+为5-1=4个;

对于阴离子,等于价电子数+|离子电荷数|,如:PO43-为5+3=8个。

2

中心原子的价电子数+每个配位原子提供的价电子数×m

n=

作为配位原子,卤素原子、氢原子提供1个价电子,氧原子和硫原子按不提供价电子计算;

作为中心原子,卤素原子按提供7个价电子计算,氧族原子按提供6个价电子计算;

为与中心原子结合的原子最多能接受的电子数,H为1,

其他原子= 8-该原子的价电子数。 如:O为2、N为3(化合价数)

如果分子中中心原子的杂化轨道上存在孤电子对,由于孤电子对比成键电子对更靠近中心原子的原子核,因而价电子对之间的斥力大小顺序为:

随着孤电子对数目的增多,孤电子对对成键电子对的排斥作用增强,使得成键电子对与成键电子对之间的键角也被“压缩”而减小。

孤电子对与孤电子对之间的斥力

>

孤电子对与成键电子对之间的斥力

成键电子对与成键电子对之间的斥力

>

ABn 型分子的VSEPR模型和立体结构

价电子对数 VSEPR 模型 成键电子对数 孤对电子对数 分子类型 电子对的排布模型 立体结构 实 例

2

3

直线形

2 0 AB2

直线形

3 0 AB3

平面

三角形

2 1 AB2

V形

O3 SO2

平面

三角形

BF3、BCl3、

SO3

CO2、BeCl2

价电子对数 VSEPR 模型 成键电子对数 孤对电子对数 分子类型 电子对的排布模型 立体结构 实 例

4

正四面体

正四

面体

三角

锥形

V形

H2O

4 0 AB4

3 1 AB3

2 2 AB2

NH3、NF3

CH4、CCl4

ABn 型分子的VSEPR模型和立体结构

三、等电子原理

1、等电子体

具有相同价电子数和相同原子数的分子或离子

具有相同的结构特征,性质相近

2、等电子体原理

3、等电子原理应用:可以判断一些简单分子或离子的立体结构。

四、分子的极性

1.分子的极性

极性分子:

非极性分子:

正电中心和负电中心不重合的分子。

正电中心与负电中心重合的分子。

2.非极性分子、极性分子的判断

(1)双原子分子的极性取决于成键原子之间的共价键是否有极性,以极性键结合的双原子分子是极性分子,以非极性键结合的双原子分子是非极性分子。

(2)以极性键结合的多原子分子(ABm型),分子是否有极性取决于分子的空间结构。若配位原子对称地分布在中心原子周围,整个分子的正、负电荷重心相重合,则分子为非极性分子。

3.分子的极性对物质物理性质的影响

(1)在其他条件相同时,分子的极性越大,范德华力越大,物质的熔点、沸点越高。

(2)对物质溶解性的影响——“相似相溶规则”。

由非极性分子构成的物质一般易溶于非极性溶剂,由极性分子构成的物质一般易溶于极性溶剂。

五、手性分子

1.概念:

如果一对分子,它们的组成和原子的排列方式完全相同,但如同左手和右手一样互为镜像(对映异构),在三维空间里不能重叠,这对分子互称手性异构体。有手性异构体的分子称为手性分子。

2.手性碳原子

当四个不同的原子或基团连接在同一碳原子上时,形成的化合物存在手性异构体。其中,连接四个不同的原子或基团的碳原子称为手性碳原子。

六、配合物

1.概念

由提供孤电子对的配位体与接受孤电子对的中心原子以配位键结合形成的化合物。

2.组成

3.常见的能形成配合物的中心原子(或离子)和配位体

(1)常见的能形成配合物的中心原子(或离子):Fe3+、Cu2+、Zn2+、Ag+等。

(2)常见的能形成配合物的配位体的分子:H2O、NH3、CO等。

(3)常见的能形成配合物的配位体的离子:F-、Cl-、CN-、SCN-等。

含有两种或两种以上配位体的配合物,若配位体在空间的排列方式不同,就能形成不同的几何构型的配合物。

如:Pt(NH3)2Cl2有顺式和反式两种异构体。

极性分子

非极性分子

4.配合物的异构现象

5.配合物的应用

1.在化学分析中,常用形成配合物的方法来检验金属离子、分离物质、定量测定物质的组成。

2.在生产中,配合物被广泛应用于染色、电镀、硬水软化、金属冶炼领域。

3.在许多尖端领域如激光材料、超导材料、抗癌药物的研究、催化剂的研制等方面,配合物发挥着越来越大的作用。

4.配合物在生命体中有着非常重要的作用,许多酶的作用与其结构中含有形成配位键的金属离子的配合物有关。

1.对溶解性的影响:某些难溶物形成配合物时可使溶解度增大。如AgOH可溶于氨水中,I2在浓KI溶液中比在水中的溶解度大得多。

2.颜色的改变:当简单离子形成配离子时其性质往往有很大差异。我们根据颜色的变化就可以判断是否有配离子形成。如Fe3+与SCN-在溶液中可生成红色的铁的硫氰酸根配离子。无水CuSO4为白色,溶于水得蓝色溶液,就是因为Cu2+与H2O形成了天蓝色的[Cu(H2O)4]2+。

6. 配合物的形成对性质的影响

3.稳定性增强:配合物具有一定的稳定性,配合物中的配位键越强,配合物越稳定。例如,血红蛋白中的Fe2+与CO形成的配位键比Fe2+与O2形成的配位键强,因此血红蛋白中的Fe2+与 CO结合后,就很难再与O2结合,血红蛋白失去输送氧气的功能,从而导致人体CO中毒。