(1)统一多民族国家的形成与发展__2025年中考历史二轮复习中国古代史线索梳理与专项训练 (含解析)

文档属性

| 名称 | (1)统一多民族国家的形成与发展__2025年中考历史二轮复习中国古代史线索梳理与专项训练 (含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 278.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-01 18:50:55 | ||

图片预览

文档简介

(1)统一多民族国家的形成与发展

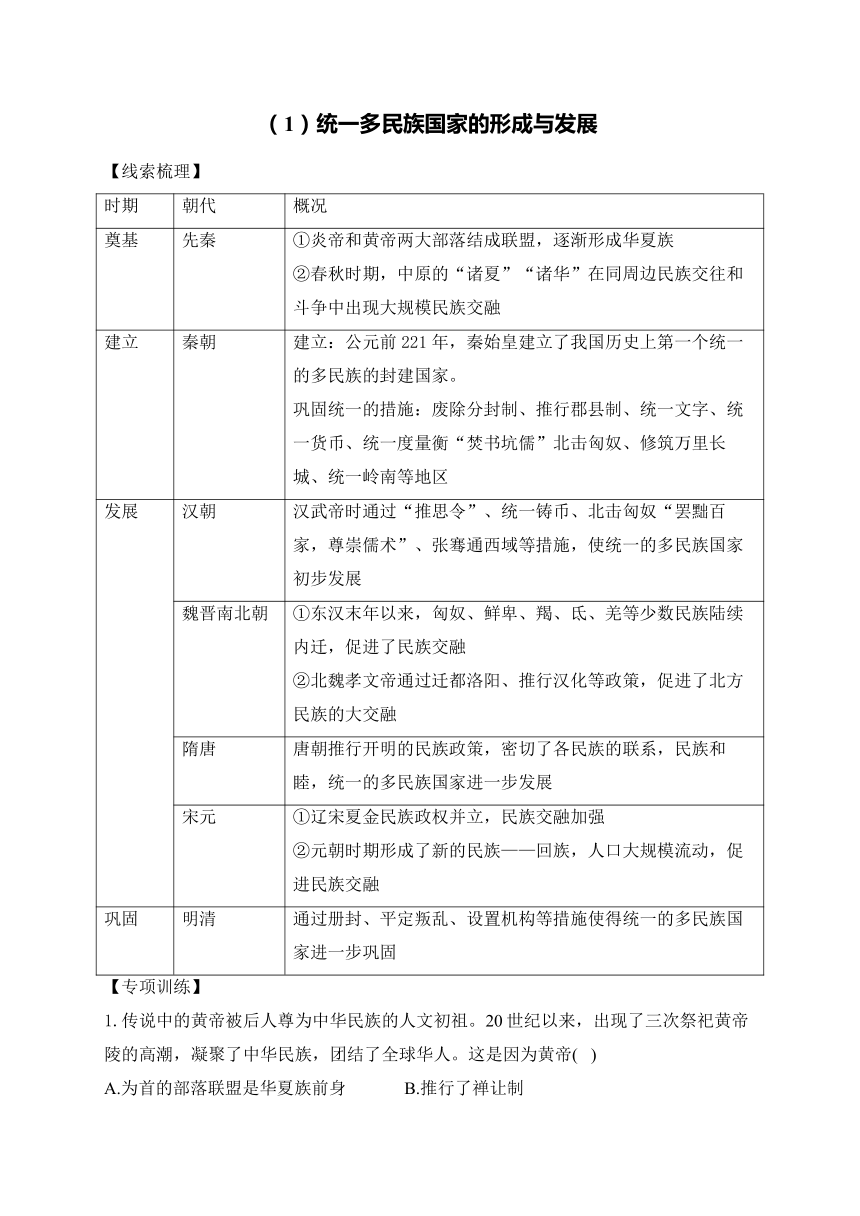

【线索梳理】

时期 朝代 概况

奠基 先秦 ①炎帝和黄帝两大部落结成联盟,逐渐形成华夏族 ②春秋时期,中原的“诸夏”“诸华”在同周边民族交往和斗争中出现大规模民族交融

建立 秦朝 建立:公元前221年,秦始皇建立了我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。 巩固统一的措施:废除分封制、推行郡县制、统一文字、统一货币、统一度量衡“焚书坑儒”北击匈奴、修筑万里长城、统一岭南等地区

发展 汉朝 汉武帝时通过“推思令”、统一铸币、北击匈奴“罢黜百家,尊崇儒术”、张骞通西域等措施,使统一的多民族国家初步发展

魏晋南北朝 ①东汉末年以来,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族陆续内迁,促进了民族交融 ②北魏孝文帝通过迁都洛阳、推行汉化等政策,促进了北方民族的大交融

隋唐 唐朝推行开明的民族政策,密切了各民族的联系,民族和睦,统一的多民族国家进一步发展

宋元 ①辽宋夏金民族政权并立,民族交融加强 ②元朝时期形成了新的民族——回族,人口大规模流动,促进民族交融

巩固 明清 通过册封、平定叛乱、设置机构等措施使得统一的多民族国家进一步巩固

【专项训练】

1.传说中的黄帝被后人尊为中华民族的人文初祖。20世纪以来,出现了三次祭祀黄帝陵的高潮,凝聚了中华民族,团结了全球华人。这是因为黄帝( )

A.为首的部落联盟是华夏族前身 B.推行了禅让制

C.教民开垦耕种,制作生产工具 D.主持治水有功

2.春秋时期的诸侯争霸,使得中原的“诸华”“诸夏”与周边戎、狄、蛮、夷联系不断加强,中华文化认同感得以加强。材料叙述了诸侯争霸的( )

A.历史背景 B.主要目的 C.积极影响 D.消极影响

3.晋文公娶了赤狄(狄人的一支)女为妻,在位期间完成了对周围戎狄部落的安抚和稳定;春秋晚期,南方长期接受其他民族文化侵染的楚国,也开始接受中原的文化,采用中原的谥号、礼法等。这反映了春秋时期( )

A.民族交融得到加强 B.晋国对周礼的实践

C.晋国成为诸侯霸主 D.周王室势力的衰微

4.“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”一首《古风》描述了秦王嬴政灭六国、统一全国的气势。秦国完成统一大业是在( )

A.公元前3世纪 B.公元前2世纪 C.公元3世纪 D.公元2世纪

5.毛泽东评价秦朝,“百代皆行秦政制”;史学家钱穆评价秦朝,“中国之政,得秦皇而后行”。他们都肯定了秦朝( )

A.中央集权制度的影响 B.尊崇儒术,提高儒学地位

C.政权统治的长治久安 D.万里长城的坚不可摧

6.县域比较小,很难为那些希望脱离大一统控制而形成分裂割据格局的地方势力积累起必需的人力、物力和财力。这说明郡县制( )

A.降低了行政效率 B.促进了南北交流

C.加强了中央集权 D.推动了民族交融

7.有学者认为,秦的统一把以往的“齐人”“赵人”“燕人”等这些不同的人群在政治上联结起来,但各地独特的地域文化仍然留存了下来。这说明秦朝的统一( )

A.顺应了历史发展的趋势 B.有利于国家大一统局面的形成

C.消除了民族之间的隔阂 D.兼具政治统一性和文化多样性

8.以下是中国古代一位历史人物年谱(部分)。对此解读正确的是( )

公元前 141年 公元前 136年 公元前 129年 公元前 127年 公元前 118年 公元前 87年

即皇帝位 置五经博士 派卫青等北击匈奴 颁布“推恩令” 下令铸造五铢钱 崩,葬于茂陵

A.该年谱用年号纪年 B.秦始皇开创了皇帝制度

C.该帝王在位35年 D.汉武帝巩固大一统王朝

9.考古专家在西汉海昏侯墓出土的漆器屏风上发现了《论语》,某报刊评论:“可见墓主人刘贺对儒家典籍尤其是与孔子相关的著作特别重视,除了大的风气外,个人的喜好恐怕也是重要一面。”“大风气”指的是( )

A.“焚书坑儒” B.儒家学说成为正统思想

C.尊孔复古 D.颁布“推恩令”

10.“一使胜千军,两出惠万年”。他用自己的坚持与努力夯实了中华版图的雏形,架起中原与西域友好交流的桥梁。材料评价的历史事件是( )

A.卫青反击匈奴 B.张骞凿空西域

C.班超经营西域 D.甘英出使大秦

11.从下列四张学习卡片上,你可以提炼的学习主题是( )

朝代:汉朝 人物:张骞 事件:张骞通西域 朝代:北魏 人物:孝文帝 事件:革除鲜卑九秀,接受汉族先进文化 朝代:唐朝 人物:文成公主 事件:唐蕃和亲 朝代:元朝 人物: 事件:回族的形成

A.民族的交流与融合 B.国家的统一与发展

C.对外的交往与进步 D.经济的繁荣与昌盛

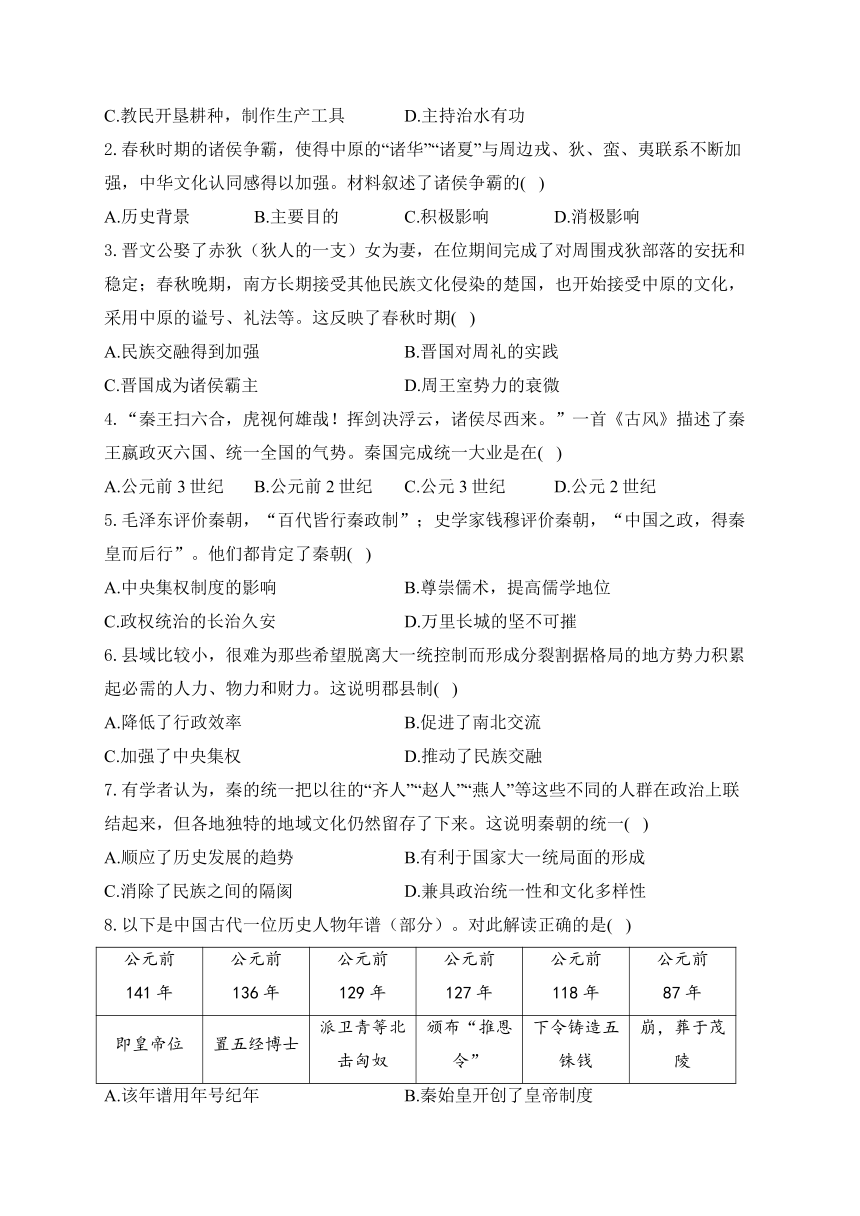

12.广元某校历史学习小组在开展合作探究时,制作了图示卡片。下列选项与该卡片内容最契合的是( )

A.商鞅变法 B.文景之治 C.光武中兴 D.北魏孝文帝改革

13.魏晋南北朝时期,汉族出现“教以骑射挽强之术”,而少数民族也引进汉族的角抵、缘橦、跳丸等体育活动。材料描述的现象可以印证魏晋南北朝时期( )

A.江南经济不断开发 B.对外交流繁荣兴盛

C.政权更替异常频繁 D.民族文化多元交融

14.文成公主入藏,不仅将大唐的音乐、茶文化和医药典籍等传入了吐蕃,还使吐蕃文化中的马球运动装束方式等传入了大唐。这表明文成公主入藏( )

A.推动了少数民族汉化 B.缓和了民族矛盾

C.促进了民族文化交融 D.有利于中外交流

15.“通过各种渠道进入南宋的契丹人,其社会习俗不断发生变化。通过族际婚姻,契丹人的姓氏名字发生变化,甚至服饰、饮食、节日等生活习俗也逐渐失去其民族特征。”出现这一现象的主要原因是( )

A.重文轻武政策 B.民族交融 C.社会繁荣开放 D.经济重心南移

16.康熙皇帝在位61年(1661-1722),是历史上在位时间最长的皇帝,也是一位有作为的皇帝。假如你是《康熙大帝》剧本的作者,剧本中可能出现的历史事件是( )

①册封格鲁派首领“班禅额尔德尼”

②平定噶尔丹叛乱

③组织雅克萨自卫反击战

④平定大小和卓叛乱

A.①②③ B.②③④ C.③④ D.①②③④

17.中华民族共同体的形成是中国历史发展的必然结果。阅读下列材料:

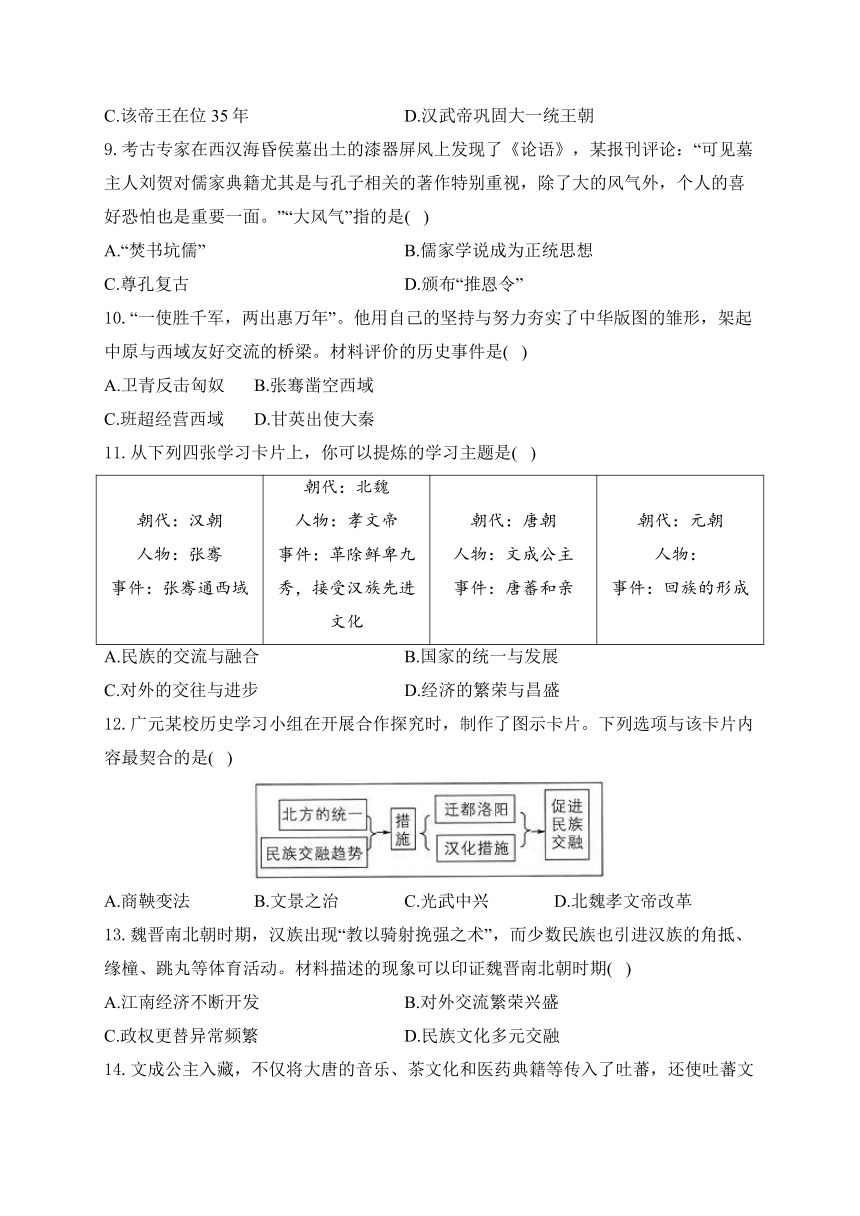

材料一:

材料二:有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广、咸不逮元。汉梗于北狄,隋不能服东夷,唐患在西戎,宋患常在西北。若元,则起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一。故其地北逾阴山、西极流沙、东尽辽左、南越海表。

——《元史》

材料三:明清时期,统一的多民族国家不断巩固和发展,中华民族多元一体格局渐趋稳定。……清朝通过大规模的改土归流以及盟旗制度、册封制度、驻藏大臣等措施,有效维护了国家统一,增强了各族人民的政治认同,进一步夯实了中华民族认同的政治基础。

——人民出版社《民族大团结》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学,图1反映唐太宗实行怎样的民族政策?试归纳唐朝民族交往的特点。

(2)据材料二,概括“中华民族多元一体”在元朝得到发展的原因。

(3)据材料三并结合所学,列举两例清朝维护国家统一的史实,并概括清朝进行边疆治理的意义。

(4)综合上述材料并结合所学知识,谈一谈你对中华民族多元一体的认识。

答案以及解析

1.答案:A

解析:根据题干中关键信息“黄帝被后人尊为中华民族的人文初祖”“祭祀黄帝陵的活动凝聚了中华民族”,结合所学知识可知,打败蚩尤后,黄帝部落的势力和声望大增,黄帝被推举为部落联盟首领。这一部落联盟以后逐渐形成为华夏族,因此后人尊崇黄帝为中华民族的人文初祖。故选A。

2.答案:C

解析:春秋时期的诸侯争霸给社会带来种种灾难,这属于诸侯争霸的消极影响;在争霸过程中,出现一些疆域较大的诸侯国,加速了统一的步伐,促进了民族融合,中华文化认同感得以加强,这属于诸侯争霸的积极影响,C是正确的选项;ABD材料没有体现。故选:C。

3.答案:A

解析:A根据材料“晋文公娶了赤狄(狄人的一支)女为妻,在位期间完成了对周围戎狄部落的安抚和稳定;春秋晚期,南方长期接受其他民族文化侵染的楚国,也开始接受中原的文化,采用中原的谥号、礼法等。”并结合所学知识,中原在同周边的狄、蛮等民族交往和斗争中,出现大规模的民族交融,彼此的文化进行交流、渗透,故A项正确;B.材料与晋国对周礼的实践无关,故B项错误; C材料只提到了晋国和少数民族的交融,没有提到成为诸侯霸主,故C项错误; D材料未涉及地方诸侯对周天子的挑战,无法得出周王室势力的衰微,故D项错误。故选:A。

4.答案:A

解析:依据所学可知,公元前221年,秦国完成统一大业。1个世纪=100年,1个年代10年,世纪就是百位上的数(或百千位上的数)加一,如公元前221年,百分位上的数是2,2+1=3,就是公元前3世纪,A项正确;综上所述,秦国完成统一大业是在公元前221年,即公元前3世纪,BCD项均不符合题意,排除BCD项。故选A项。

5.答案:A

解析:据材料“百代皆行秦政制”“中国之政,得秦皇而后行”可知,秦朝创立了大一统的中央集权制度,并对后世产生深远影响,A项正确。B项是汉武帝的措施,排除。秦朝二世而亡,没有实现长治久安,排除C项。材料没有提及万里长城,排除D项。

6.答案:C

解析:郡县长官由皇帝或中央任免,有利于加强中央集权,维护大一统,C项正确。郡县制有利于中央政令与地方的统一,提高了行政效率,排除A项。材料没有涉及南北之间的交流和民族间的交往,排除B、D两项。

7.答案:D

解析:A.材料不光是强调地域上的统一,还强调文化上的多样性;B.材料没有强调思想的碰撞和交融;C.从材料看不出,奠定了两千多年的政治制度基础;D.从材料中“秦的统一把以往的齐人”楚人等这些不同的人群在政治上联结起来可以看出统一性的特征,从材料中“同时,各地独特的地域文化也仍然留存了下来”可以看出多样性的特点。故D符合题意。故选:D。

8.答案:D

解析:根据所学可知,汉武帝时,颁布“推恩令”,削弱王国势力,汉武帝时,采取多种措施,使大一统国家得到巩固,故选D;材料中年谱不是用年号纪年,排除A;材料反映的是汉武帝,B不符合题意,排除;汉武帝在位54年,C错误。

9.答案:B

解析:根据题干并结合所学可知,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,尊崇儒术”,把儒家学说立为正统思想,B项正确;秦始皇实行“焚书坑儒”,排除A项;尊孔复古出现在近代,排除C项;颁布“推恩令”解决了王国问题,排除D项。故选:B。

10.答案:B

解析:“一使胜千军,两出惠万年”评价的是张骞凿空西域。公元前138年和公元前119年张骞两次出使西域,促进了西域与中原的经济文化交流。

故选:B。

11.答案:A

解析:本题主要考查学生古代中国的民族交往的相关史实,解答本题的关键是对几幅学习卡片上信息的归纳与整合,张骞通西域加强与西域各族的交往,特别是标志着今新疆地区开始隶属中央,成为中国不可分割的一部分;北魏孝文帝改革加强了民族的融合;唐朝文成公主入藏促进了民族团结,特别是对藏族经济、文化等方面的发展,起了积极的作用;元朝回族的形成也体现了民族的融合的结果,据此分析可知A符合题意,故选A。

12.答案:D

解析:本题考查北魏孝文帝改革。从图片可知,“汉化措施”“迁都洛阳”“促进民族交融”等内容与北魏孝文帝改革有关。北魏孝文帝实行汉化措施,如说汉语、穿汉服、与汉人通婚等,促进了民族交融。故选D。

13.答案:D

解析:根据材料“汉族出现‘教以骑射挽强之术’,而少数民族也引进汉族的角抵、缘橦、跳丸等体育活动”可以得出汉族与少数民族之间的文化、风俗习惯等开始互相学习,互相交融,可以印证魏晋南北朝时期民族文化多元交融,D项正确;材料没有涉及江南经济开发,排除A项;材料体现的是民族交融,没有涉及对外交流,排除B项;材料没有涉及政权更替,排除C项。故选D项。

14.答案:C

解析:根据题干“文成公主入藏,不仅将大唐的音乐、茶文化和医药典籍等传入了吐蕃,还使吐蕃文化中的马球运动装束方式等传入了大唐”可知,这表明文成公主入藏促进了民族文化交融。唐太宗把文成公主嫁给吐蕃赞普松赞干布,文成公主入藏促进了民族文化交融,C项正确;题干信息强调是民族文化交融,没涉及少数民族汉化、缓和了民族矛盾,排除AB项;题干信息强调是民族文化交融,与中外交流无关,排除D项。故选C项。

15.答案:B

解析:根据材料“通过族际婚姻,契丹人的姓氏名字发生变化,甚至服饰、饮食、节日等生活习俗也逐渐失去其民族特征”可知,南宋时期,契丹族与别的民族通婚、交流的史实,突出反映了当时民族关系获得发展,民族交融不断加深的史事,B项正确;材料与重文轻武政策无关,排除A项;契丹人向中原文化学习,体现了民族文化的交融,与社会繁荣开放没有直接关系,排除C项;经济重心南移是指古代经济发展,南方经济开始超过北方,这与题干内容不符,排除D项。故选B项。

16.答案:A

解析:据所学知识可知,康熙时,清军入藏平定分裂势力,稳定了西藏的局势,并册封另一位西藏宗教首领为“班禅额尔德尼”。此后,历代达赖和班禅都必须经过中央政府的册封。康熙时,天山北地区称为“回部”路的蒙古族准噶尔部首领噶尔丹在俄国的唆使下,发动叛乱,越过天山攻占回部,并向东进攻,占领了青海、蒙古的许多地区。为了维护国家的统一,康熙皇帝三次率军亲征,在多次战役中打败噶尔丹,平定了叛乱,稳定了西北部边疆地区。雅克萨之战是康熙年间驱逐盘踞在黑龙江流域雅克萨城的俄军的自卫反击战,最后中俄双方签订了《尼布楚条约》,保障了东北边疆的安定,因此,剧本中可能出现的历史事件是:①册封格鲁派首领“班禅额尔德尼”②平定噶尔丹叛乱③组织雅克萨自卫反击战,A项正确;乾隆时期,回部上层贵族大、小和卓发动叛乱,形成割据势力,乾隆皇帝下令调兵讨伐,平定了叛乱,④平定大小和卓叛乱与题意不符,排除BCD项。故选A项。

17.答案:(1)政策:开明的民族政策。

特点:民族友好往来;民族关系和睦;民族交融等。(双向交流、双向学习、兼容并包、平等团结、和平交往等)

(2)元朝完成了国家统一(天下为一),元朝的版图是我国历史上最大的(幅员之广)。

(3)史实:顺治帝册封达赖;康熙帝册封班禅;在西藏设置驻藏大臣;在西藏颁布《钦定藏内善后章程》,建立金瓶掣签制度;康熙平定噶尔丹叛乱;乾隆平定回部大小和卓叛乱,设置伊犁将军;在台湾设置台湾府,隶属福建省;1885年,在台湾正式建省,成为中国的一个行省等。

意义:维护国家统一,增强各族人民的政治认同,夯实中华民族认同的政治基础,巩固和发展统一的多民族封建国家,稳定中华民族多元一体的格局。

(4)认识:中华民族多元一体的格局,是我国各民族在长期的交往、交流历史发展过程中形成的;中华民族多元一体的优势,使中华民族成为具有强大包容性、凝聚力和创造力的伟大民族等。

解析:(1)根据材料及所学可知,《步辇图》是唐代画家阎立本的作品,内容反映的是吐蕃(今西藏)王松赞干布迎娶文成公主入藏的故事。它是汉藏兄弟民族友好情谊的历史见证。由此可见,图1反映了唐太宗实行开明的民族政策。根据图示及所学可知,两幅图片反映了唐朝民族交往的特点是民族友好往来;民族关系和睦;民族交融等(双向交流、双向学习、兼容并包、平等团结、和平交往等)。

(2)根据材料“有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广、咸不逮元。”及所学可知,元朝完成了国家统一。(天下为一),元朝的版图是我国历史上最大的(幅员之广)。

(3)根据材料“清朝通过大规模的改土归流以及盟旗制度、册封制度、驻藏大臣等措施,有效维护了国家统一”及所学可知,清朝维护国家统一的史实包括:顺治帝册封达赖;康熙帝册封班禅;在西藏设置驻藏大臣;在西藏颁布《钦定藏内善后章程》,建立金瓶掣签制度;康熙平定噶尔丹叛乱;乾隆平定回部大、小和卓叛乱,设置伊犁将军;左宗棠收复新疆;在台湾设置台湾府,隶属福建省;1885年,在台湾正式建省,成为中国的一个行省;康熙组织两次雅克萨之战等。

(4)根据材料“明清时期,统一的多民族国家不断巩固和发展,中华民族多元一体格局渐趋稳定。……有效维护了国家统一,增强了各族人民的政治认同,进一步夯实了中华民族认同的政治基础。”及所学可知,中华民族多元一体,是我国的一个鲜明特征,是先人们留给我们的丰厚遗产,也是我国发展的巨大优势;中华民族多元一体是我国各民族在长期的交往、交流历史发展过程中形成的;中华民族多元一体的优势,使中华民族成为具有强大包容性、凝聚力和创造力的伟大民族等。

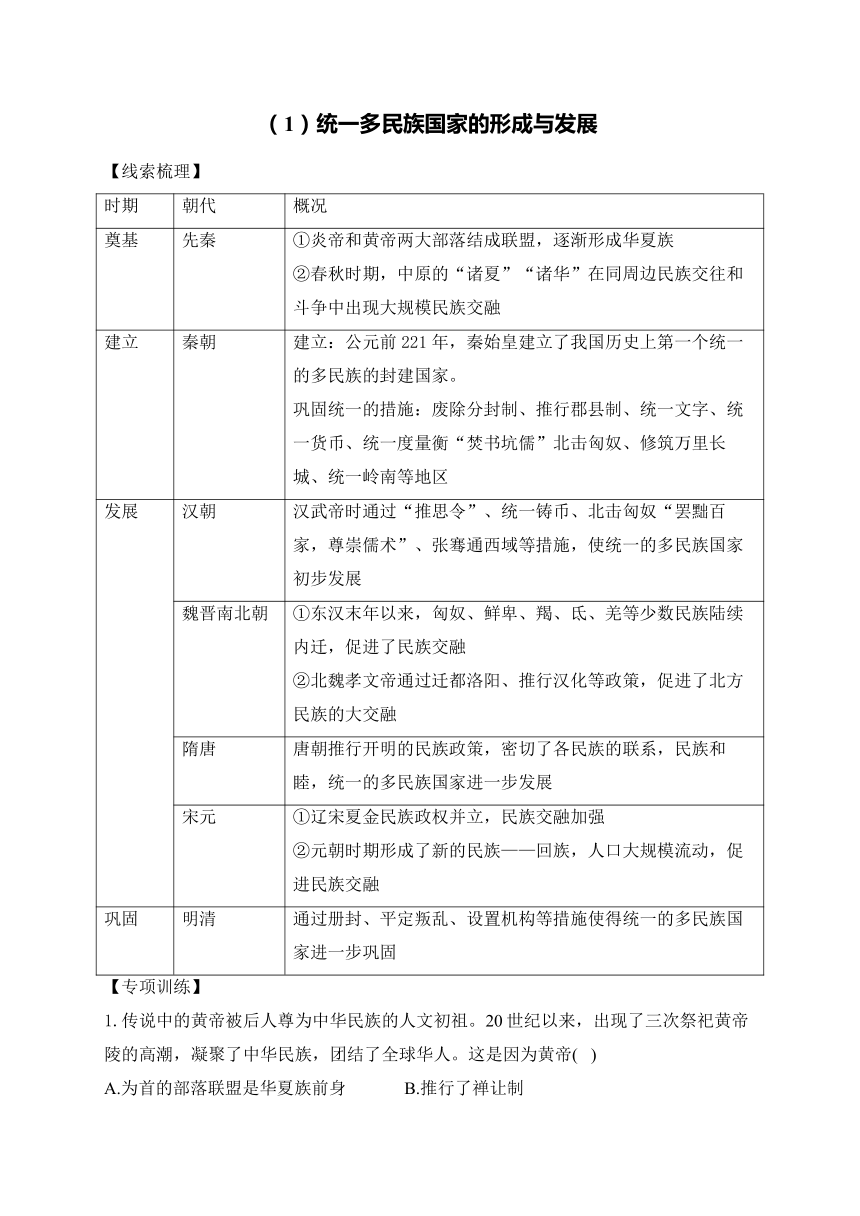

【线索梳理】

时期 朝代 概况

奠基 先秦 ①炎帝和黄帝两大部落结成联盟,逐渐形成华夏族 ②春秋时期,中原的“诸夏”“诸华”在同周边民族交往和斗争中出现大规模民族交融

建立 秦朝 建立:公元前221年,秦始皇建立了我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。 巩固统一的措施:废除分封制、推行郡县制、统一文字、统一货币、统一度量衡“焚书坑儒”北击匈奴、修筑万里长城、统一岭南等地区

发展 汉朝 汉武帝时通过“推思令”、统一铸币、北击匈奴“罢黜百家,尊崇儒术”、张骞通西域等措施,使统一的多民族国家初步发展

魏晋南北朝 ①东汉末年以来,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族陆续内迁,促进了民族交融 ②北魏孝文帝通过迁都洛阳、推行汉化等政策,促进了北方民族的大交融

隋唐 唐朝推行开明的民族政策,密切了各民族的联系,民族和睦,统一的多民族国家进一步发展

宋元 ①辽宋夏金民族政权并立,民族交融加强 ②元朝时期形成了新的民族——回族,人口大规模流动,促进民族交融

巩固 明清 通过册封、平定叛乱、设置机构等措施使得统一的多民族国家进一步巩固

【专项训练】

1.传说中的黄帝被后人尊为中华民族的人文初祖。20世纪以来,出现了三次祭祀黄帝陵的高潮,凝聚了中华民族,团结了全球华人。这是因为黄帝( )

A.为首的部落联盟是华夏族前身 B.推行了禅让制

C.教民开垦耕种,制作生产工具 D.主持治水有功

2.春秋时期的诸侯争霸,使得中原的“诸华”“诸夏”与周边戎、狄、蛮、夷联系不断加强,中华文化认同感得以加强。材料叙述了诸侯争霸的( )

A.历史背景 B.主要目的 C.积极影响 D.消极影响

3.晋文公娶了赤狄(狄人的一支)女为妻,在位期间完成了对周围戎狄部落的安抚和稳定;春秋晚期,南方长期接受其他民族文化侵染的楚国,也开始接受中原的文化,采用中原的谥号、礼法等。这反映了春秋时期( )

A.民族交融得到加强 B.晋国对周礼的实践

C.晋国成为诸侯霸主 D.周王室势力的衰微

4.“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”一首《古风》描述了秦王嬴政灭六国、统一全国的气势。秦国完成统一大业是在( )

A.公元前3世纪 B.公元前2世纪 C.公元3世纪 D.公元2世纪

5.毛泽东评价秦朝,“百代皆行秦政制”;史学家钱穆评价秦朝,“中国之政,得秦皇而后行”。他们都肯定了秦朝( )

A.中央集权制度的影响 B.尊崇儒术,提高儒学地位

C.政权统治的长治久安 D.万里长城的坚不可摧

6.县域比较小,很难为那些希望脱离大一统控制而形成分裂割据格局的地方势力积累起必需的人力、物力和财力。这说明郡县制( )

A.降低了行政效率 B.促进了南北交流

C.加强了中央集权 D.推动了民族交融

7.有学者认为,秦的统一把以往的“齐人”“赵人”“燕人”等这些不同的人群在政治上联结起来,但各地独特的地域文化仍然留存了下来。这说明秦朝的统一( )

A.顺应了历史发展的趋势 B.有利于国家大一统局面的形成

C.消除了民族之间的隔阂 D.兼具政治统一性和文化多样性

8.以下是中国古代一位历史人物年谱(部分)。对此解读正确的是( )

公元前 141年 公元前 136年 公元前 129年 公元前 127年 公元前 118年 公元前 87年

即皇帝位 置五经博士 派卫青等北击匈奴 颁布“推恩令” 下令铸造五铢钱 崩,葬于茂陵

A.该年谱用年号纪年 B.秦始皇开创了皇帝制度

C.该帝王在位35年 D.汉武帝巩固大一统王朝

9.考古专家在西汉海昏侯墓出土的漆器屏风上发现了《论语》,某报刊评论:“可见墓主人刘贺对儒家典籍尤其是与孔子相关的著作特别重视,除了大的风气外,个人的喜好恐怕也是重要一面。”“大风气”指的是( )

A.“焚书坑儒” B.儒家学说成为正统思想

C.尊孔复古 D.颁布“推恩令”

10.“一使胜千军,两出惠万年”。他用自己的坚持与努力夯实了中华版图的雏形,架起中原与西域友好交流的桥梁。材料评价的历史事件是( )

A.卫青反击匈奴 B.张骞凿空西域

C.班超经营西域 D.甘英出使大秦

11.从下列四张学习卡片上,你可以提炼的学习主题是( )

朝代:汉朝 人物:张骞 事件:张骞通西域 朝代:北魏 人物:孝文帝 事件:革除鲜卑九秀,接受汉族先进文化 朝代:唐朝 人物:文成公主 事件:唐蕃和亲 朝代:元朝 人物: 事件:回族的形成

A.民族的交流与融合 B.国家的统一与发展

C.对外的交往与进步 D.经济的繁荣与昌盛

12.广元某校历史学习小组在开展合作探究时,制作了图示卡片。下列选项与该卡片内容最契合的是( )

A.商鞅变法 B.文景之治 C.光武中兴 D.北魏孝文帝改革

13.魏晋南北朝时期,汉族出现“教以骑射挽强之术”,而少数民族也引进汉族的角抵、缘橦、跳丸等体育活动。材料描述的现象可以印证魏晋南北朝时期( )

A.江南经济不断开发 B.对外交流繁荣兴盛

C.政权更替异常频繁 D.民族文化多元交融

14.文成公主入藏,不仅将大唐的音乐、茶文化和医药典籍等传入了吐蕃,还使吐蕃文化中的马球运动装束方式等传入了大唐。这表明文成公主入藏( )

A.推动了少数民族汉化 B.缓和了民族矛盾

C.促进了民族文化交融 D.有利于中外交流

15.“通过各种渠道进入南宋的契丹人,其社会习俗不断发生变化。通过族际婚姻,契丹人的姓氏名字发生变化,甚至服饰、饮食、节日等生活习俗也逐渐失去其民族特征。”出现这一现象的主要原因是( )

A.重文轻武政策 B.民族交融 C.社会繁荣开放 D.经济重心南移

16.康熙皇帝在位61年(1661-1722),是历史上在位时间最长的皇帝,也是一位有作为的皇帝。假如你是《康熙大帝》剧本的作者,剧本中可能出现的历史事件是( )

①册封格鲁派首领“班禅额尔德尼”

②平定噶尔丹叛乱

③组织雅克萨自卫反击战

④平定大小和卓叛乱

A.①②③ B.②③④ C.③④ D.①②③④

17.中华民族共同体的形成是中国历史发展的必然结果。阅读下列材料:

材料一:

材料二:有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广、咸不逮元。汉梗于北狄,隋不能服东夷,唐患在西戎,宋患常在西北。若元,则起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一。故其地北逾阴山、西极流沙、东尽辽左、南越海表。

——《元史》

材料三:明清时期,统一的多民族国家不断巩固和发展,中华民族多元一体格局渐趋稳定。……清朝通过大规模的改土归流以及盟旗制度、册封制度、驻藏大臣等措施,有效维护了国家统一,增强了各族人民的政治认同,进一步夯实了中华民族认同的政治基础。

——人民出版社《民族大团结》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学,图1反映唐太宗实行怎样的民族政策?试归纳唐朝民族交往的特点。

(2)据材料二,概括“中华民族多元一体”在元朝得到发展的原因。

(3)据材料三并结合所学,列举两例清朝维护国家统一的史实,并概括清朝进行边疆治理的意义。

(4)综合上述材料并结合所学知识,谈一谈你对中华民族多元一体的认识。

答案以及解析

1.答案:A

解析:根据题干中关键信息“黄帝被后人尊为中华民族的人文初祖”“祭祀黄帝陵的活动凝聚了中华民族”,结合所学知识可知,打败蚩尤后,黄帝部落的势力和声望大增,黄帝被推举为部落联盟首领。这一部落联盟以后逐渐形成为华夏族,因此后人尊崇黄帝为中华民族的人文初祖。故选A。

2.答案:C

解析:春秋时期的诸侯争霸给社会带来种种灾难,这属于诸侯争霸的消极影响;在争霸过程中,出现一些疆域较大的诸侯国,加速了统一的步伐,促进了民族融合,中华文化认同感得以加强,这属于诸侯争霸的积极影响,C是正确的选项;ABD材料没有体现。故选:C。

3.答案:A

解析:A根据材料“晋文公娶了赤狄(狄人的一支)女为妻,在位期间完成了对周围戎狄部落的安抚和稳定;春秋晚期,南方长期接受其他民族文化侵染的楚国,也开始接受中原的文化,采用中原的谥号、礼法等。”并结合所学知识,中原在同周边的狄、蛮等民族交往和斗争中,出现大规模的民族交融,彼此的文化进行交流、渗透,故A项正确;B.材料与晋国对周礼的实践无关,故B项错误; C材料只提到了晋国和少数民族的交融,没有提到成为诸侯霸主,故C项错误; D材料未涉及地方诸侯对周天子的挑战,无法得出周王室势力的衰微,故D项错误。故选:A。

4.答案:A

解析:依据所学可知,公元前221年,秦国完成统一大业。1个世纪=100年,1个年代10年,世纪就是百位上的数(或百千位上的数)加一,如公元前221年,百分位上的数是2,2+1=3,就是公元前3世纪,A项正确;综上所述,秦国完成统一大业是在公元前221年,即公元前3世纪,BCD项均不符合题意,排除BCD项。故选A项。

5.答案:A

解析:据材料“百代皆行秦政制”“中国之政,得秦皇而后行”可知,秦朝创立了大一统的中央集权制度,并对后世产生深远影响,A项正确。B项是汉武帝的措施,排除。秦朝二世而亡,没有实现长治久安,排除C项。材料没有提及万里长城,排除D项。

6.答案:C

解析:郡县长官由皇帝或中央任免,有利于加强中央集权,维护大一统,C项正确。郡县制有利于中央政令与地方的统一,提高了行政效率,排除A项。材料没有涉及南北之间的交流和民族间的交往,排除B、D两项。

7.答案:D

解析:A.材料不光是强调地域上的统一,还强调文化上的多样性;B.材料没有强调思想的碰撞和交融;C.从材料看不出,奠定了两千多年的政治制度基础;D.从材料中“秦的统一把以往的齐人”楚人等这些不同的人群在政治上联结起来可以看出统一性的特征,从材料中“同时,各地独特的地域文化也仍然留存了下来”可以看出多样性的特点。故D符合题意。故选:D。

8.答案:D

解析:根据所学可知,汉武帝时,颁布“推恩令”,削弱王国势力,汉武帝时,采取多种措施,使大一统国家得到巩固,故选D;材料中年谱不是用年号纪年,排除A;材料反映的是汉武帝,B不符合题意,排除;汉武帝在位54年,C错误。

9.答案:B

解析:根据题干并结合所学可知,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,尊崇儒术”,把儒家学说立为正统思想,B项正确;秦始皇实行“焚书坑儒”,排除A项;尊孔复古出现在近代,排除C项;颁布“推恩令”解决了王国问题,排除D项。故选:B。

10.答案:B

解析:“一使胜千军,两出惠万年”评价的是张骞凿空西域。公元前138年和公元前119年张骞两次出使西域,促进了西域与中原的经济文化交流。

故选:B。

11.答案:A

解析:本题主要考查学生古代中国的民族交往的相关史实,解答本题的关键是对几幅学习卡片上信息的归纳与整合,张骞通西域加强与西域各族的交往,特别是标志着今新疆地区开始隶属中央,成为中国不可分割的一部分;北魏孝文帝改革加强了民族的融合;唐朝文成公主入藏促进了民族团结,特别是对藏族经济、文化等方面的发展,起了积极的作用;元朝回族的形成也体现了民族的融合的结果,据此分析可知A符合题意,故选A。

12.答案:D

解析:本题考查北魏孝文帝改革。从图片可知,“汉化措施”“迁都洛阳”“促进民族交融”等内容与北魏孝文帝改革有关。北魏孝文帝实行汉化措施,如说汉语、穿汉服、与汉人通婚等,促进了民族交融。故选D。

13.答案:D

解析:根据材料“汉族出现‘教以骑射挽强之术’,而少数民族也引进汉族的角抵、缘橦、跳丸等体育活动”可以得出汉族与少数民族之间的文化、风俗习惯等开始互相学习,互相交融,可以印证魏晋南北朝时期民族文化多元交融,D项正确;材料没有涉及江南经济开发,排除A项;材料体现的是民族交融,没有涉及对外交流,排除B项;材料没有涉及政权更替,排除C项。故选D项。

14.答案:C

解析:根据题干“文成公主入藏,不仅将大唐的音乐、茶文化和医药典籍等传入了吐蕃,还使吐蕃文化中的马球运动装束方式等传入了大唐”可知,这表明文成公主入藏促进了民族文化交融。唐太宗把文成公主嫁给吐蕃赞普松赞干布,文成公主入藏促进了民族文化交融,C项正确;题干信息强调是民族文化交融,没涉及少数民族汉化、缓和了民族矛盾,排除AB项;题干信息强调是民族文化交融,与中外交流无关,排除D项。故选C项。

15.答案:B

解析:根据材料“通过族际婚姻,契丹人的姓氏名字发生变化,甚至服饰、饮食、节日等生活习俗也逐渐失去其民族特征”可知,南宋时期,契丹族与别的民族通婚、交流的史实,突出反映了当时民族关系获得发展,民族交融不断加深的史事,B项正确;材料与重文轻武政策无关,排除A项;契丹人向中原文化学习,体现了民族文化的交融,与社会繁荣开放没有直接关系,排除C项;经济重心南移是指古代经济发展,南方经济开始超过北方,这与题干内容不符,排除D项。故选B项。

16.答案:A

解析:据所学知识可知,康熙时,清军入藏平定分裂势力,稳定了西藏的局势,并册封另一位西藏宗教首领为“班禅额尔德尼”。此后,历代达赖和班禅都必须经过中央政府的册封。康熙时,天山北地区称为“回部”路的蒙古族准噶尔部首领噶尔丹在俄国的唆使下,发动叛乱,越过天山攻占回部,并向东进攻,占领了青海、蒙古的许多地区。为了维护国家的统一,康熙皇帝三次率军亲征,在多次战役中打败噶尔丹,平定了叛乱,稳定了西北部边疆地区。雅克萨之战是康熙年间驱逐盘踞在黑龙江流域雅克萨城的俄军的自卫反击战,最后中俄双方签订了《尼布楚条约》,保障了东北边疆的安定,因此,剧本中可能出现的历史事件是:①册封格鲁派首领“班禅额尔德尼”②平定噶尔丹叛乱③组织雅克萨自卫反击战,A项正确;乾隆时期,回部上层贵族大、小和卓发动叛乱,形成割据势力,乾隆皇帝下令调兵讨伐,平定了叛乱,④平定大小和卓叛乱与题意不符,排除BCD项。故选A项。

17.答案:(1)政策:开明的民族政策。

特点:民族友好往来;民族关系和睦;民族交融等。(双向交流、双向学习、兼容并包、平等团结、和平交往等)

(2)元朝完成了国家统一(天下为一),元朝的版图是我国历史上最大的(幅员之广)。

(3)史实:顺治帝册封达赖;康熙帝册封班禅;在西藏设置驻藏大臣;在西藏颁布《钦定藏内善后章程》,建立金瓶掣签制度;康熙平定噶尔丹叛乱;乾隆平定回部大小和卓叛乱,设置伊犁将军;在台湾设置台湾府,隶属福建省;1885年,在台湾正式建省,成为中国的一个行省等。

意义:维护国家统一,增强各族人民的政治认同,夯实中华民族认同的政治基础,巩固和发展统一的多民族封建国家,稳定中华民族多元一体的格局。

(4)认识:中华民族多元一体的格局,是我国各民族在长期的交往、交流历史发展过程中形成的;中华民族多元一体的优势,使中华民族成为具有强大包容性、凝聚力和创造力的伟大民族等。

解析:(1)根据材料及所学可知,《步辇图》是唐代画家阎立本的作品,内容反映的是吐蕃(今西藏)王松赞干布迎娶文成公主入藏的故事。它是汉藏兄弟民族友好情谊的历史见证。由此可见,图1反映了唐太宗实行开明的民族政策。根据图示及所学可知,两幅图片反映了唐朝民族交往的特点是民族友好往来;民族关系和睦;民族交融等(双向交流、双向学习、兼容并包、平等团结、和平交往等)。

(2)根据材料“有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广、咸不逮元。”及所学可知,元朝完成了国家统一。(天下为一),元朝的版图是我国历史上最大的(幅员之广)。

(3)根据材料“清朝通过大规模的改土归流以及盟旗制度、册封制度、驻藏大臣等措施,有效维护了国家统一”及所学可知,清朝维护国家统一的史实包括:顺治帝册封达赖;康熙帝册封班禅;在西藏设置驻藏大臣;在西藏颁布《钦定藏内善后章程》,建立金瓶掣签制度;康熙平定噶尔丹叛乱;乾隆平定回部大、小和卓叛乱,设置伊犁将军;左宗棠收复新疆;在台湾设置台湾府,隶属福建省;1885年,在台湾正式建省,成为中国的一个行省;康熙组织两次雅克萨之战等。

(4)根据材料“明清时期,统一的多民族国家不断巩固和发展,中华民族多元一体格局渐趋稳定。……有效维护了国家统一,增强了各族人民的政治认同,进一步夯实了中华民族认同的政治基础。”及所学可知,中华民族多元一体,是我国的一个鲜明特征,是先人们留给我们的丰厚遗产,也是我国发展的巨大优势;中华民族多元一体是我国各民族在长期的交往、交流历史发展过程中形成的;中华民族多元一体的优势,使中华民族成为具有强大包容性、凝聚力和创造力的伟大民族等。

同课章节目录