专题4 生活中常用的有机物——烃的含氧衍生物 课件(共35张PPT) 2024-2025学年高二化学苏教版(2019)选择性必修3

文档属性

| 名称 | 专题4 生活中常用的有机物——烃的含氧衍生物 课件(共35张PPT) 2024-2025学年高二化学苏教版(2019)选择性必修3 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-01 22:33:40 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

专题复习

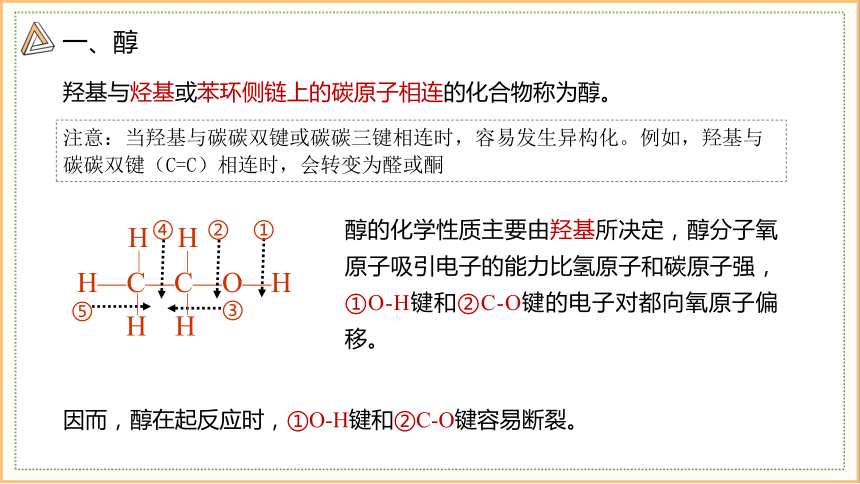

一、醇

羟基与烃基或苯环侧链上的碳原子相连的化合物称为醇。

注意:当羟基与碳碳双键或碳碳三键相连时,容易发生异构化。例如,羟基与碳碳双键(C=C)相连时,会转变为醛或酮

醇的化学性质主要由羟基所决定,醇分子氧原子吸引电子的能力比氢原子和碳原子强,①O-H键和②C-O键的电子对都向氧原子偏移。

因而,醇在起反应时,①O-H键和②C-O键容易断裂。

⑤

①

③

H—C—C—O—H

H H

H H

②

④

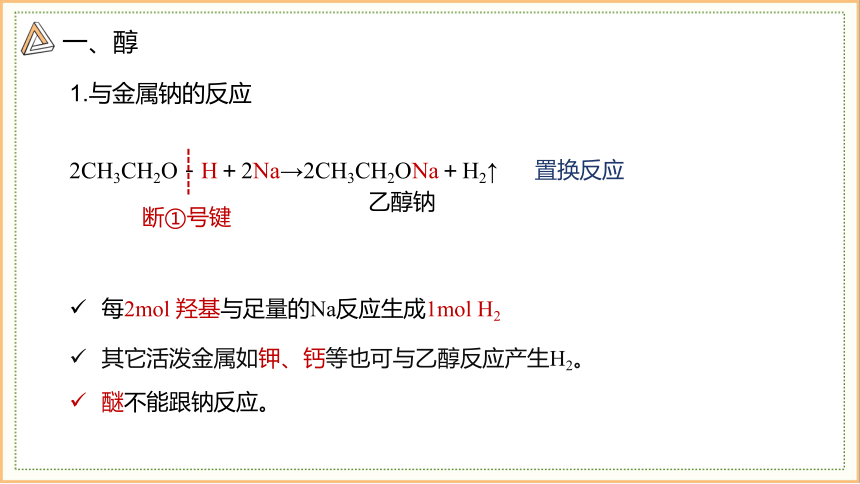

一、醇

1.与金属钠的反应

每2mol 羟基与足量的Na反应生成1mol H2

乙醇钠

断①号键

2CH3CH2O-H+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑

置换反应

其它活泼金属如钾、钙等也可与乙醇反应产生H2。

醚不能跟钠反应。

一、醇

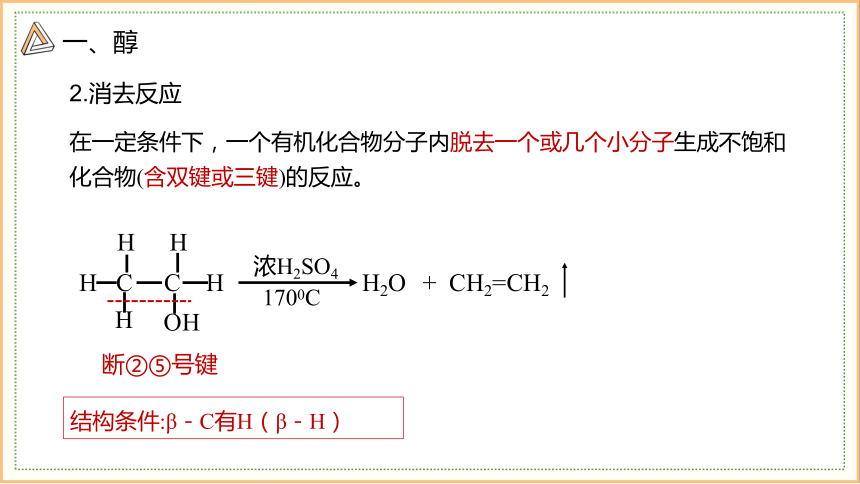

2.消去反应

在一定条件下,一个有机化合物分子内脱去一个或几个小分子生成不饱和化合物(含双键或三键)的反应。

1700C

浓H2SO4

H C C H H2O + CH2=CH2

H

H

H

OH

断②⑤号键

结构条件:β-C有H(β-H)

一、醇

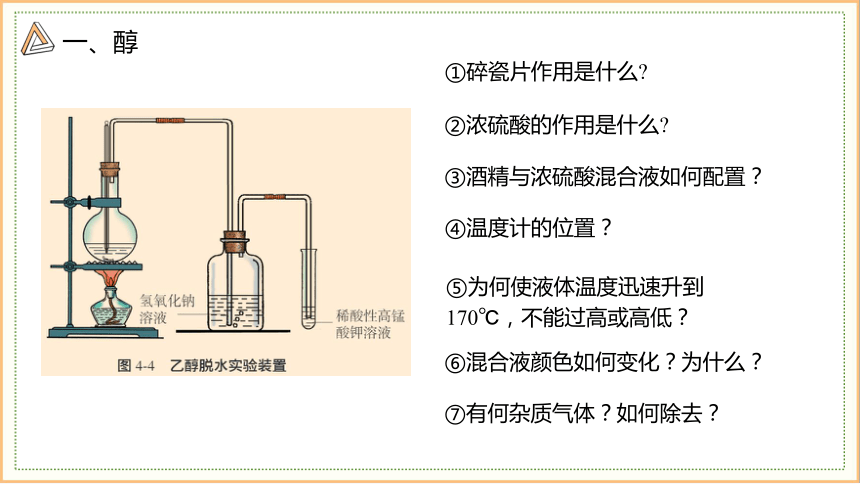

②浓硫酸的作用是什么

①碎瓷片作用是什么

③酒精与浓硫酸混合液如何配置?

④温度计的位置?

⑤为何使液体温度迅速升到170℃,不能过高或高低?

⑥混合液颜色如何变化?为什么?

⑦有何杂质气体?如何除去?

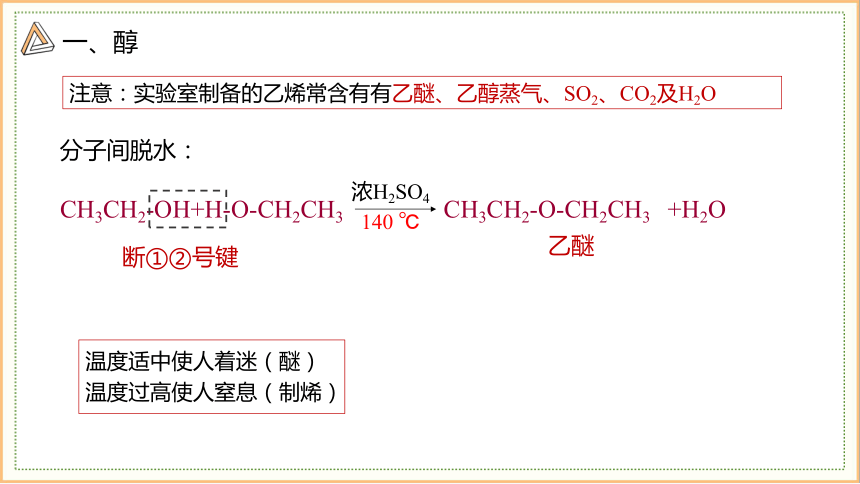

一、醇

注意:实验室制备的乙烯常含有有乙醚、乙醇蒸气、SO2、CO2及H2O

断①②号键

分子间脱水:

CH3CH2-OH+H-O-CH2CH3 CH3CH2-O-CH2CH3

浓H2SO4

140 ℃

+H2O

温度适中使人着迷(醚)

温度过高使人窒息(制烯)

乙醚

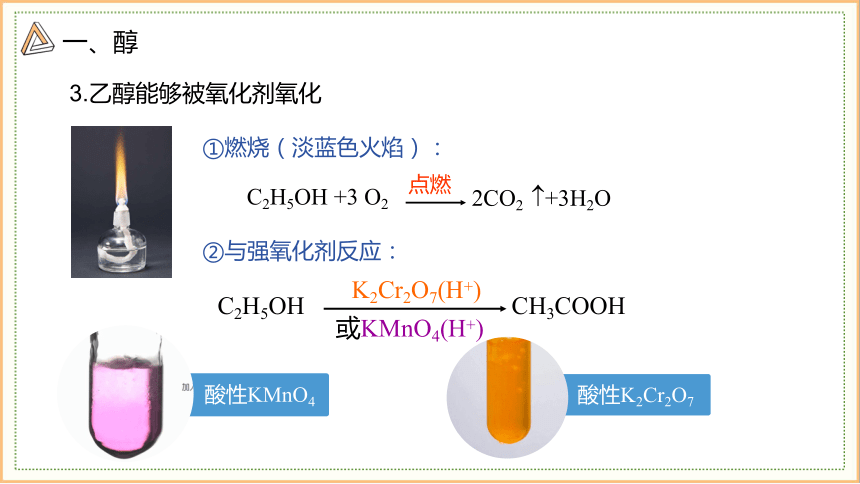

一、醇

3.乙醇能够被氧化剂氧化

①燃烧(淡蓝色火焰):

2CO2 +3H2O

C2H5OH +3 O2

点燃

酸性KMnO4

酸性K2Cr2O7

②与强氧化剂反应:

C2H5OH CH3COOH

K2Cr2O7(H+)

或KMnO4(H+)

一、醇

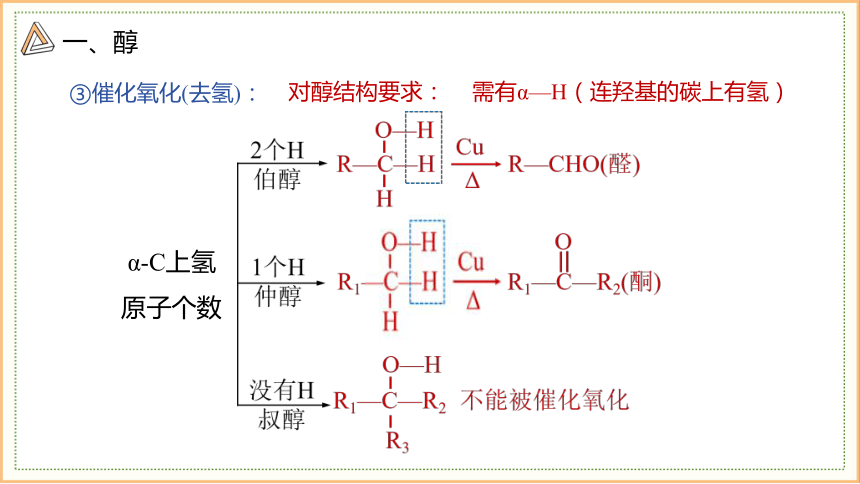

③催化氧化(去氢):

对醇结构要求:

需有α—H(连羟基的碳上有氢)

α-C上氢原子个数

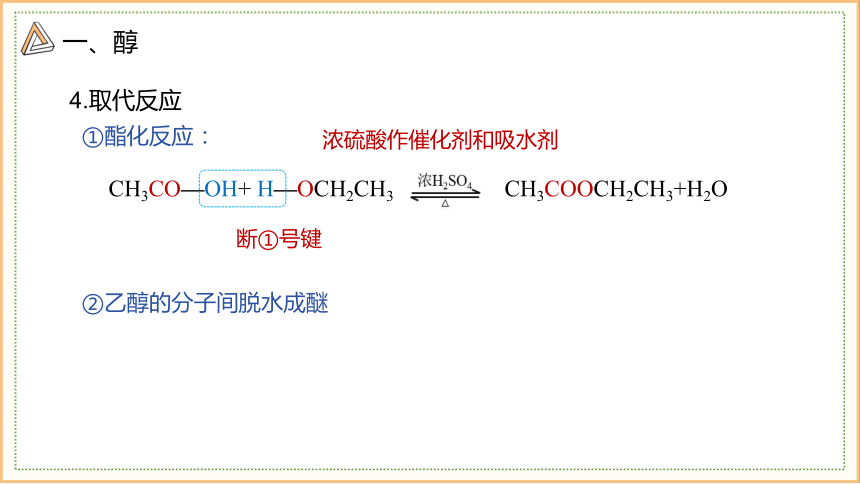

4.取代反应

①酯化反应:

CH3CO—OH+ H—OCH2CH3 CH3COOCH2CH3+H2O

浓硫酸作催化剂和吸水剂

断①号键

②乙醇的分子间脱水成醚

一、醇

一、醇

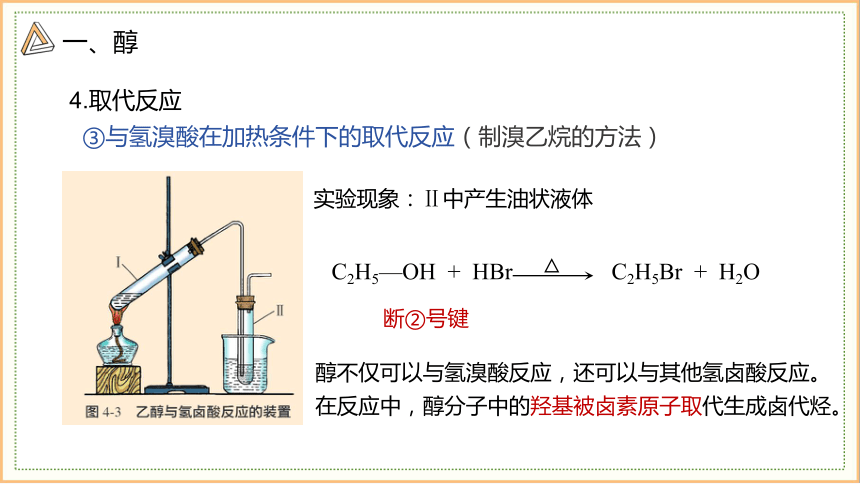

4.取代反应

③与氢溴酸在加热条件下的取代反应(制溴乙烷的方法)

实验现象:Ⅱ中产生油状液体

C2H5—OH + HBr C2H5Br + H2O

△

断②号键

醇不仅可以与氢溴酸反应,还可以与其他氢卤酸反应。

在反应中,醇分子中的羟基被卤素原子取代生成卤代烃。

一、醇

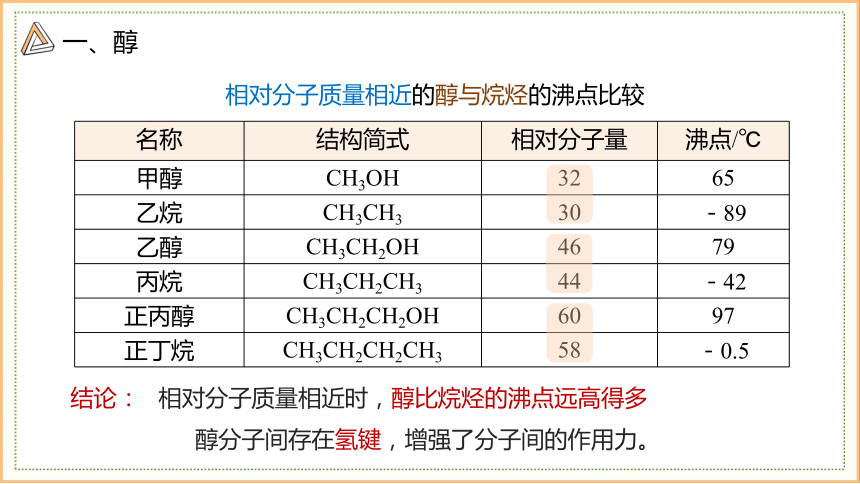

名称 结构简式 相对分子量 沸点/℃

甲醇 CH3OH 32 65

乙烷 CH3CH3 30 -89

乙醇 CH3CH2OH 46 79

丙烷 CH3CH2CH3 44 -42

正丙醇 CH3CH2CH2OH 60 97

正丁烷 CH3CH2CH2CH3 58 -0.5

相对分子质量相近的醇与烷烃的沸点比较

结论:

相对分子质量相近时,醇比烷烃的沸点远高得多

醇分子间存在氢键,增强了分子间的作用力。

二、酚

分子中羟基与苯环碳原子直接相连的有机化合物

颜色:

纯苯酚无色,在空气中被氧化显红色。

气味:

有特殊气味

状态:

常温下,无色晶体,熔点(40.9℃)

有毒,强腐蚀性,皮肤沾到苯酚,立即用酒精清洗,再用水冲洗。

有机分子内原子或原子团的相互影响

(1)链烃基对其他基团的影响:甲苯的硝化反应产物是三硝基甲苯,而同样条件下的苯的硝化反应只能生成一硝基苯。

(2)苯环对其他基团的影响:

①水、醇、苯酚提供氢离子的能力大小:R—OH < H—OH < C6H5—OH。

②烷烃和苯均不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,而苯的同系物可使酸性高锰酸钾溶液褪色。

(3)羟基对其他基团的影响:

①羟基对C—H的影响:使和羟基相连的C—H更不稳定。

②羟基对苯环的影响:使苯环邻、对位上的氢原子更易被取代。

二、酚

1.弱酸性

变澄清

变浑浊

变浑浊

酸性:HCl>C6H5OH

酸性:H2CO3>C6H5OH

注意:苯酚酸性较弱,俗称石炭酸不能使酸碱指示剂变色。

向苯酚钠溶液中通入CO2时,无论CO2过量与否,产物均为NaHCO3

二、酚

2.与溴水的取代反应

注意:

① 溴只能取代苯环上羟基的邻和对位上的氢,与甲苯相似;

② 苯酚与饱和溴水反应不需要催化剂,这说明羟基对苯环产生了影响,使取代更易进行。

③溴水应过量,否则生成的三溴苯酚会溶于苯酚中

④不能用溴水除去苯中混有的苯酚。

2,4,6-三溴苯酚

羟基使苯环邻、对位氢更活泼,更易取代。

应用:反应灵敏,可用于酚的定性检验与定量测定;

二、酚

3.苯酚的显色反应

其他的酚类物质也会发生类似的反应。该显色反应非常灵敏,常用于酚类物质的检验。

溶液显紫色。

二、酚

4.苯酚的氧化反应

①可燃性

②空气中被氧化

③与酸性高锰酸钾

苯酚能使酸性高锰酸钾溶液褪色

C6H6O+7O2 6CO2+3H2O

点燃

三、醛

α

分析结构

δ-

δ+

醛基

碳氧双键

碳氢单键

均为极性共价键

R C C H

H

H

O

醛基碳不饱和,C=O双键易断裂,易加成、加聚,可被H2还原(加成)为醇,具有氧化性。

受C=O影响,C-H键极性较强,易断裂,易被氧化成相应羧酸,具有还原性。

碳氧双键具有较强的极性,使α-H具有一定的活性,能被卤素取代发生α-H的卤化。

三、醛

【实验3-7】在洁净的试管中加入1 mL 2% AgNO3溶液,然后边振荡边逐滴滴入2%氨水,使最初产生的沉淀溶解,制得银氨溶液。再滴入3滴乙醛,振荡后将试管放在热水浴中温热。观察实验现象。

向A中滴加氨水,现象为先产生白色沉淀后变澄清,水浴加热一段时间后,试管内壁出现一层光亮的银镜。

实验现象:

实验探究 乙醛与银氨溶液的反应(银镜反应)

每mol醛基可生成2mol银:—CHO~2Ag

△

CH3CHO+ 2Ag(NH3)2OH CH3COONH4+H2O+2Ag↓+3NH3

三、醛

在试管里加入2 mL 10% NaOH溶液,加入5滴 5% CuSO4,溶液,得到新制的Cu(OH)2,振荡后加入0.5 mL乙醛溶液,加热。观察实验现象。

实验探究 乙醛与新制氢氧化铜溶液的反应

实验现象:

A中溶液出现蓝色絮状沉淀,

C中有砖红色沉淀产生。

三、醛

A中新制Cu(OH)2悬浊液的配置

2NaOH+CuSO4===Cu(OH)2↓+Na2SO4

C中乙醛与新制Cu(OH)2的反应

应用:检验醛基,医疗上检测尿糖;

CH3CHO+2Cu(OH)2+NaOH → CH3COONa+Cu2O↓+3H2O

实验探究 乙醛与新制氢氧化铜溶液的反应

三、醛

特征反应 银镜反应 与新制的Cu(OH)2反应

现象 产生光亮的银镜 产生砖红色沉淀

注意 事项 (1)试管内壁必须洁净。 (2)银氨溶液随用随配,不可久置。 (3)水浴加热,不可用酒精灯直接加热。 (4)醛用量不宜太多,如乙醛一般滴3滴。 (5)银镜可用稀硝酸浸泡洗涤除去 (1)新制的Cu(OH)2要随用

随配,不可久置。

(2)配制新制的Cu(OH)2时,

所用NaOH溶液必须过量

小结:醛类的两个特征反应及—CHO的检验

三、醛

加成反应

氧化反应

催化氧化

被弱氧化剂氧化

燃烧

CO2、H2O

银镜反应

Cu(OH)2

能使高锰酸钾溶液、溴水褪色

醛+H2→醇(还原反应)

醛+HCN→羟基腈

乙醛的化学性质

三、醛

甲醛

特殊点:

甲醛中相当于有2个-CHO可被氧化。

写出甲醛分别与银氨溶液、新制氢氧化铜溶液的反应方程式。

△

HCHO+4[Ag(NH3)2]OH 4Ag↓+(NH4)2CO3+6NH3+2H2O

HCHO+4Cu(OH)2+2NaOH 2Cu2O↓+Na2CO3+6H2O

△

甲醛其结构相当于两个醛基,1mol HCHO ~ 4Ag~2molCu2O

缩聚反应:

→甲醛的水溶液(福尔马林)可用于消毒和浸制标本

四、酮

丙酮的化学性质

不能被银氨溶液、新制的Cu(OH)2等弱氧化剂氧化,但在催化剂存在的条件下,能催化加氢生成醇,也能与氰化氢加成。

反应的化学方程式:

+H2

催化剂

△

+HCN

催化剂

△

五、羧酸

1. 酸性

RCOOH

RCOO-+H+

反应 现象与化学方程式

与酸碱指示剂

与碱

与碱性氧化物

与活泼金属

与某些盐溶液

羧酸的酸性比碳酸强

羧酸能使紫色石蕊溶液变红

RCOOH+NaOH→RCOONa+H2O

CuO+2RCOOH→(RCOO)2Cu+H2O

2RCOOH+2Na→2RCOONa+H2↑

2RCOOH+Na2CO3→2RCOONa+CO2↑+H2O

RCOOH+NaHCO3→RCOONa+CO2↑+H2O

1、随着分子中碳原子数的增加,羧酸的酸性逐渐减弱。高级脂肪酸不一定能使酸碱指示剂变色。

2、随着羧基数目的增加,羧酸的酸性逐渐增强。乙二酸>乙酸。

羧酸的酸性规律:

问:下列常见物质酸性强弱比较:苯酚、甲酸、乙酸、乙二酸、碳酸、丙酸。

乙二酸>甲酸>乙酸>丙酸>碳酸>苯酚

五、羧酸

五、羧酸

含羟基的物质 醇 水 酚 低级羧酸

羟基上氢原 子活泼性 在水溶液中 电离程度 极难电离 难电离 微弱电离 部分

电离

酸碱性 中性 中性 很弱的酸性 弱酸性

五、羧酸

含羟基的物质 醇 水 酚 低级羧酸

与Na反应 反应放出H2 反应放出H2 反应放出H2 反应放出H2

与NaOH反应 不反应 不反应 反应 反应

与NaHCO3反应 不反应 水解 不反应 反应放出CO2

与Na2CO3反应 不反应 水解 反应生成NaHCO3 反应放出CO2

五、羧酸

2. 酯化反应

饱和碳酸钠溶液的液面上有无色透明的油状液体生成,且能闻到香味。

乙酸乙酯

同位素示踪法

酸脱羟基醇脱氢

酯化反应实验注意事项

导管在饱和Na2CO3液面上:防倒吸

长导管作用:

导气兼冷凝

加物顺序:

乙醇→浓硫酸→乙酸

饱和Na2CO3作用:

①溶解乙醇;

②中和乙酸;

③降低乙酸乙酯的溶解度,利于酯的析出

浓硫酸作用:

催化剂、吸水剂

沸点:

乙酸乙酯(77.1)

乙醇(78.3 ℃ )

乙酸(118℃)

小心加热:

减少乙酸、乙醇的挥发。

加热:

加快反应速率,蒸出乙酸乙酯,提高乙酸转化率。

分离碳酸钠和乙酸乙酯:

分液

五、羧酸

3. 缩聚反应

有机化合物分子间脱去小分子获得高分子化合物的反应。

加聚反应 缩聚反应

单体特征

单体种类

聚合方式

聚合物特征

产物

含不饱和键或环

一般含有两个官能团

含碳碳双键或碳碳三键

酚、醛、醇、羧酸、氨基酸等

通过不饱和键或开环加成

通过官能团缩合脱去小分子而连接

聚合物链节和单体具有相同的化学组成

聚合物链节和单体具有不同的化学组成

聚合物

聚合物和小分子

加聚反应和缩聚反应的比较

4. 还原反应

RCOOH RCH2OH

LiAlH4

与醛和酮相比,羧基中的羧基较难与H2加成而被还原,只有强还原剂LiAlH4等才能将羧酸还原。

五、羧酸

六、酯

酸性水解

碱性水解

C

O

R’

R

O

RCOOR’+NaOH RCOONa+R’OH

RCOOR’+H2O RCOOH+R’OH

浓硫酸

注意:酯在无机酸、碱催化下,均能发生水解反应,其中在酸性条件下水解是可逆的,在碱性条件下水解是不可逆的。

专题复习

一、醇

羟基与烃基或苯环侧链上的碳原子相连的化合物称为醇。

注意:当羟基与碳碳双键或碳碳三键相连时,容易发生异构化。例如,羟基与碳碳双键(C=C)相连时,会转变为醛或酮

醇的化学性质主要由羟基所决定,醇分子氧原子吸引电子的能力比氢原子和碳原子强,①O-H键和②C-O键的电子对都向氧原子偏移。

因而,醇在起反应时,①O-H键和②C-O键容易断裂。

⑤

①

③

H—C—C—O—H

H H

H H

②

④

一、醇

1.与金属钠的反应

每2mol 羟基与足量的Na反应生成1mol H2

乙醇钠

断①号键

2CH3CH2O-H+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑

置换反应

其它活泼金属如钾、钙等也可与乙醇反应产生H2。

醚不能跟钠反应。

一、醇

2.消去反应

在一定条件下,一个有机化合物分子内脱去一个或几个小分子生成不饱和化合物(含双键或三键)的反应。

1700C

浓H2SO4

H C C H H2O + CH2=CH2

H

H

H

OH

断②⑤号键

结构条件:β-C有H(β-H)

一、醇

②浓硫酸的作用是什么

①碎瓷片作用是什么

③酒精与浓硫酸混合液如何配置?

④温度计的位置?

⑤为何使液体温度迅速升到170℃,不能过高或高低?

⑥混合液颜色如何变化?为什么?

⑦有何杂质气体?如何除去?

一、醇

注意:实验室制备的乙烯常含有有乙醚、乙醇蒸气、SO2、CO2及H2O

断①②号键

分子间脱水:

CH3CH2-OH+H-O-CH2CH3 CH3CH2-O-CH2CH3

浓H2SO4

140 ℃

+H2O

温度适中使人着迷(醚)

温度过高使人窒息(制烯)

乙醚

一、醇

3.乙醇能够被氧化剂氧化

①燃烧(淡蓝色火焰):

2CO2 +3H2O

C2H5OH +3 O2

点燃

酸性KMnO4

酸性K2Cr2O7

②与强氧化剂反应:

C2H5OH CH3COOH

K2Cr2O7(H+)

或KMnO4(H+)

一、醇

③催化氧化(去氢):

对醇结构要求:

需有α—H(连羟基的碳上有氢)

α-C上氢原子个数

4.取代反应

①酯化反应:

CH3CO—OH+ H—OCH2CH3 CH3COOCH2CH3+H2O

浓硫酸作催化剂和吸水剂

断①号键

②乙醇的分子间脱水成醚

一、醇

一、醇

4.取代反应

③与氢溴酸在加热条件下的取代反应(制溴乙烷的方法)

实验现象:Ⅱ中产生油状液体

C2H5—OH + HBr C2H5Br + H2O

△

断②号键

醇不仅可以与氢溴酸反应,还可以与其他氢卤酸反应。

在反应中,醇分子中的羟基被卤素原子取代生成卤代烃。

一、醇

名称 结构简式 相对分子量 沸点/℃

甲醇 CH3OH 32 65

乙烷 CH3CH3 30 -89

乙醇 CH3CH2OH 46 79

丙烷 CH3CH2CH3 44 -42

正丙醇 CH3CH2CH2OH 60 97

正丁烷 CH3CH2CH2CH3 58 -0.5

相对分子质量相近的醇与烷烃的沸点比较

结论:

相对分子质量相近时,醇比烷烃的沸点远高得多

醇分子间存在氢键,增强了分子间的作用力。

二、酚

分子中羟基与苯环碳原子直接相连的有机化合物

颜色:

纯苯酚无色,在空气中被氧化显红色。

气味:

有特殊气味

状态:

常温下,无色晶体,熔点(40.9℃)

有毒,强腐蚀性,皮肤沾到苯酚,立即用酒精清洗,再用水冲洗。

有机分子内原子或原子团的相互影响

(1)链烃基对其他基团的影响:甲苯的硝化反应产物是三硝基甲苯,而同样条件下的苯的硝化反应只能生成一硝基苯。

(2)苯环对其他基团的影响:

①水、醇、苯酚提供氢离子的能力大小:R—OH < H—OH < C6H5—OH。

②烷烃和苯均不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,而苯的同系物可使酸性高锰酸钾溶液褪色。

(3)羟基对其他基团的影响:

①羟基对C—H的影响:使和羟基相连的C—H更不稳定。

②羟基对苯环的影响:使苯环邻、对位上的氢原子更易被取代。

二、酚

1.弱酸性

变澄清

变浑浊

变浑浊

酸性:HCl>C6H5OH

酸性:H2CO3>C6H5OH

注意:苯酚酸性较弱,俗称石炭酸不能使酸碱指示剂变色。

向苯酚钠溶液中通入CO2时,无论CO2过量与否,产物均为NaHCO3

二、酚

2.与溴水的取代反应

注意:

① 溴只能取代苯环上羟基的邻和对位上的氢,与甲苯相似;

② 苯酚与饱和溴水反应不需要催化剂,这说明羟基对苯环产生了影响,使取代更易进行。

③溴水应过量,否则生成的三溴苯酚会溶于苯酚中

④不能用溴水除去苯中混有的苯酚。

2,4,6-三溴苯酚

羟基使苯环邻、对位氢更活泼,更易取代。

应用:反应灵敏,可用于酚的定性检验与定量测定;

二、酚

3.苯酚的显色反应

其他的酚类物质也会发生类似的反应。该显色反应非常灵敏,常用于酚类物质的检验。

溶液显紫色。

二、酚

4.苯酚的氧化反应

①可燃性

②空气中被氧化

③与酸性高锰酸钾

苯酚能使酸性高锰酸钾溶液褪色

C6H6O+7O2 6CO2+3H2O

点燃

三、醛

α

分析结构

δ-

δ+

醛基

碳氧双键

碳氢单键

均为极性共价键

R C C H

H

H

O

醛基碳不饱和,C=O双键易断裂,易加成、加聚,可被H2还原(加成)为醇,具有氧化性。

受C=O影响,C-H键极性较强,易断裂,易被氧化成相应羧酸,具有还原性。

碳氧双键具有较强的极性,使α-H具有一定的活性,能被卤素取代发生α-H的卤化。

三、醛

【实验3-7】在洁净的试管中加入1 mL 2% AgNO3溶液,然后边振荡边逐滴滴入2%氨水,使最初产生的沉淀溶解,制得银氨溶液。再滴入3滴乙醛,振荡后将试管放在热水浴中温热。观察实验现象。

向A中滴加氨水,现象为先产生白色沉淀后变澄清,水浴加热一段时间后,试管内壁出现一层光亮的银镜。

实验现象:

实验探究 乙醛与银氨溶液的反应(银镜反应)

每mol醛基可生成2mol银:—CHO~2Ag

△

CH3CHO+ 2Ag(NH3)2OH CH3COONH4+H2O+2Ag↓+3NH3

三、醛

在试管里加入2 mL 10% NaOH溶液,加入5滴 5% CuSO4,溶液,得到新制的Cu(OH)2,振荡后加入0.5 mL乙醛溶液,加热。观察实验现象。

实验探究 乙醛与新制氢氧化铜溶液的反应

实验现象:

A中溶液出现蓝色絮状沉淀,

C中有砖红色沉淀产生。

三、醛

A中新制Cu(OH)2悬浊液的配置

2NaOH+CuSO4===Cu(OH)2↓+Na2SO4

C中乙醛与新制Cu(OH)2的反应

应用:检验醛基,医疗上检测尿糖;

CH3CHO+2Cu(OH)2+NaOH → CH3COONa+Cu2O↓+3H2O

实验探究 乙醛与新制氢氧化铜溶液的反应

三、醛

特征反应 银镜反应 与新制的Cu(OH)2反应

现象 产生光亮的银镜 产生砖红色沉淀

注意 事项 (1)试管内壁必须洁净。 (2)银氨溶液随用随配,不可久置。 (3)水浴加热,不可用酒精灯直接加热。 (4)醛用量不宜太多,如乙醛一般滴3滴。 (5)银镜可用稀硝酸浸泡洗涤除去 (1)新制的Cu(OH)2要随用

随配,不可久置。

(2)配制新制的Cu(OH)2时,

所用NaOH溶液必须过量

小结:醛类的两个特征反应及—CHO的检验

三、醛

加成反应

氧化反应

催化氧化

被弱氧化剂氧化

燃烧

CO2、H2O

银镜反应

Cu(OH)2

能使高锰酸钾溶液、溴水褪色

醛+H2→醇(还原反应)

醛+HCN→羟基腈

乙醛的化学性质

三、醛

甲醛

特殊点:

甲醛中相当于有2个-CHO可被氧化。

写出甲醛分别与银氨溶液、新制氢氧化铜溶液的反应方程式。

△

HCHO+4[Ag(NH3)2]OH 4Ag↓+(NH4)2CO3+6NH3+2H2O

HCHO+4Cu(OH)2+2NaOH 2Cu2O↓+Na2CO3+6H2O

△

甲醛其结构相当于两个醛基,1mol HCHO ~ 4Ag~2molCu2O

缩聚反应:

→甲醛的水溶液(福尔马林)可用于消毒和浸制标本

四、酮

丙酮的化学性质

不能被银氨溶液、新制的Cu(OH)2等弱氧化剂氧化,但在催化剂存在的条件下,能催化加氢生成醇,也能与氰化氢加成。

反应的化学方程式:

+H2

催化剂

△

+HCN

催化剂

△

五、羧酸

1. 酸性

RCOOH

RCOO-+H+

反应 现象与化学方程式

与酸碱指示剂

与碱

与碱性氧化物

与活泼金属

与某些盐溶液

羧酸的酸性比碳酸强

羧酸能使紫色石蕊溶液变红

RCOOH+NaOH→RCOONa+H2O

CuO+2RCOOH→(RCOO)2Cu+H2O

2RCOOH+2Na→2RCOONa+H2↑

2RCOOH+Na2CO3→2RCOONa+CO2↑+H2O

RCOOH+NaHCO3→RCOONa+CO2↑+H2O

1、随着分子中碳原子数的增加,羧酸的酸性逐渐减弱。高级脂肪酸不一定能使酸碱指示剂变色。

2、随着羧基数目的增加,羧酸的酸性逐渐增强。乙二酸>乙酸。

羧酸的酸性规律:

问:下列常见物质酸性强弱比较:苯酚、甲酸、乙酸、乙二酸、碳酸、丙酸。

乙二酸>甲酸>乙酸>丙酸>碳酸>苯酚

五、羧酸

五、羧酸

含羟基的物质 醇 水 酚 低级羧酸

羟基上氢原 子活泼性 在水溶液中 电离程度 极难电离 难电离 微弱电离 部分

电离

酸碱性 中性 中性 很弱的酸性 弱酸性

五、羧酸

含羟基的物质 醇 水 酚 低级羧酸

与Na反应 反应放出H2 反应放出H2 反应放出H2 反应放出H2

与NaOH反应 不反应 不反应 反应 反应

与NaHCO3反应 不反应 水解 不反应 反应放出CO2

与Na2CO3反应 不反应 水解 反应生成NaHCO3 反应放出CO2

五、羧酸

2. 酯化反应

饱和碳酸钠溶液的液面上有无色透明的油状液体生成,且能闻到香味。

乙酸乙酯

同位素示踪法

酸脱羟基醇脱氢

酯化反应实验注意事项

导管在饱和Na2CO3液面上:防倒吸

长导管作用:

导气兼冷凝

加物顺序:

乙醇→浓硫酸→乙酸

饱和Na2CO3作用:

①溶解乙醇;

②中和乙酸;

③降低乙酸乙酯的溶解度,利于酯的析出

浓硫酸作用:

催化剂、吸水剂

沸点:

乙酸乙酯(77.1)

乙醇(78.3 ℃ )

乙酸(118℃)

小心加热:

减少乙酸、乙醇的挥发。

加热:

加快反应速率,蒸出乙酸乙酯,提高乙酸转化率。

分离碳酸钠和乙酸乙酯:

分液

五、羧酸

3. 缩聚反应

有机化合物分子间脱去小分子获得高分子化合物的反应。

加聚反应 缩聚反应

单体特征

单体种类

聚合方式

聚合物特征

产物

含不饱和键或环

一般含有两个官能团

含碳碳双键或碳碳三键

酚、醛、醇、羧酸、氨基酸等

通过不饱和键或开环加成

通过官能团缩合脱去小分子而连接

聚合物链节和单体具有相同的化学组成

聚合物链节和单体具有不同的化学组成

聚合物

聚合物和小分子

加聚反应和缩聚反应的比较

4. 还原反应

RCOOH RCH2OH

LiAlH4

与醛和酮相比,羧基中的羧基较难与H2加成而被还原,只有强还原剂LiAlH4等才能将羧酸还原。

五、羧酸

六、酯

酸性水解

碱性水解

C

O

R’

R

O

RCOOR’+NaOH RCOONa+R’OH

RCOOR’+H2O RCOOH+R’OH

浓硫酸

注意:酯在无机酸、碱催化下,均能发生水解反应,其中在酸性条件下水解是可逆的,在碱性条件下水解是不可逆的。