(2)君主专制中央集权的演变__2025年中考历史二轮复习中国古代史线索梳理与专项训练(含解析)

文档属性

| 名称 | (2)君主专制中央集权的演变__2025年中考历史二轮复习中国古代史线索梳理与专项训练(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 343.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-01 21:11:00 | ||

图片预览

文档简介

(2)君主专制中央集权的演变

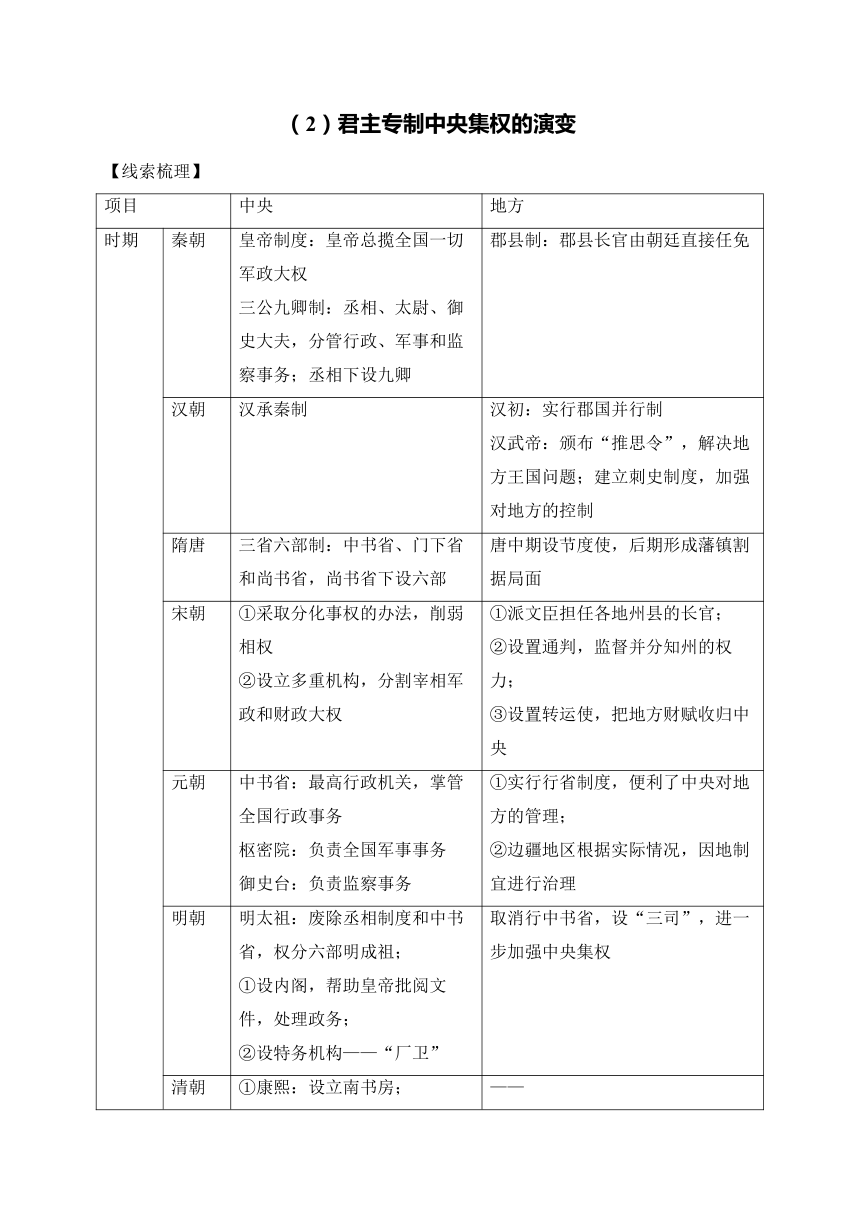

【线索梳理】

项目 中央 地方

时期 秦朝 皇帝制度:皇帝总揽全国一切军政大权 三公九卿制:丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事和监察事务;丞相下设九卿 郡县制:郡县长官由朝廷直接任免

汉朝 汉承秦制 汉初:实行郡国并行制 汉武帝:颁布“推思令”,解决地方王国问题;建立刺史制度,加强对地方的控制

隋唐 三省六部制:中书省、门下省和尚书省,尚书省下设六部 唐中期设节度使,后期形成藩镇割据局面

宋朝 ①采取分化事权的办法,削弱相权 ②设立多重机构,分割宰相军政和财政大权 ①派文臣担任各地州县的长官; ②设置通判,监督并分知州的权力; ③设置转运使,把地方财赋收归中央

元朝 中书省:最高行政机关,掌管全国行政事务 枢密院:负责全国军事事务 御史台:负责监察事务 ①实行行省制度,便利了中央对地方的管理; ②边疆地区根据实际情况,因地制宜进行治理

明朝 明太祖:废除丞相制度和中书省,权分六部明成祖; ①设内阁,帮助皇帝批阅文件,处理政务; ②设特务机构——“厂卫” 取消行中书省,设“三司”,进一步加强中央集权

清朝 ①康熙:设立南书房; ②雍正:设立军机处 ——

认识 君权不断加强并日渐强化,相权不断削弱直至被废除 ①中央权力不断强化,地方权力不断削弱;②地方行政制度不断完善、创新,有利于巩固统一多民族国家

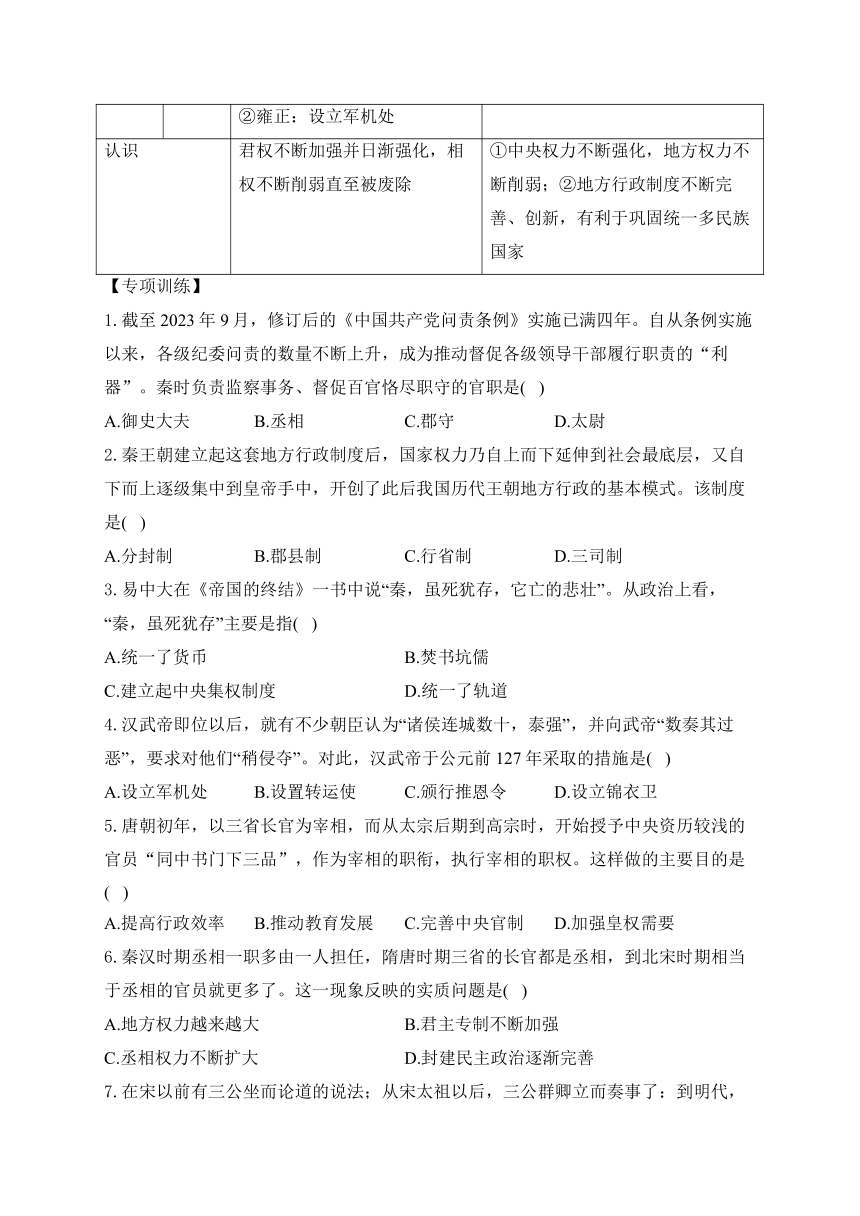

【专项训练】

1.截至2023年9月,修订后的《中国共产党问责条例》实施已满四年。自从条例实施以来,各级纪委问责的数量不断上升,成为推动督促各级领导干部履行职责的“利器”。秦时负责监察事务、督促百官恪尽职守的官职是( )

A.御史大夫 B.丞相 C.郡守 D.太尉

2.秦王朝建立起这套地方行政制度后,国家权力乃自上而下延伸到社会最底层,又自下而上逐级集中到皇帝手中,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。该制度是( )

A.分封制 B.郡县制 C.行省制 D.三司制

3.易中大在《帝国的终结》一书中说“秦,虽死犹存,它亡的悲壮”。从政治上看,“秦,虽死犹存”主要是指( )

A.统一了货币 B.焚书坑儒

C.建立起中央集权制度 D.统一了轨道

4.汉武帝即位以后,就有不少朝臣认为“诸侯连城数十,泰强”,并向武帝“数奏其过恶”,要求对他们“稍侵夺”。对此,汉武帝于公元前127年采取的措施是( )

A.设立军机处 B.设置转运使 C.颁行推恩令 D.设立锦衣卫

5.唐朝初年,以三省长官为宰相,而从太宗后期到高宗时,开始授予中央资历较浅的官员“同中书门下三品”,作为宰相的职衔,执行宰相的职权。这样做的主要目的是( )

A.提高行政效率 B.推动教育发展 C.完善中央官制 D.加强皇权需要

6.秦汉时期丞相一职多由一人担任,隋唐时期三省的长官都是丞相,到北宋时期相当于丞相的官员就更多了。这一现象反映的实质问题是( )

A.地方权力越来越大 B.君主专制不断加强

C.丞相权力不断扩大 D.封建民主政治逐渐完善

7.在宋以前有三公坐而论道的说法;从宋太祖以后,三公群卿立而奏事了:到明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了。这折射出( )

A.封建礼仪逐渐完备 B.中央官制趋于成熟

C.行政效率日益提高 D.君主集权不断强化

8.表格归纳法有利于总结规律,得出结论。通过归纳如表,能得出的结论是( )

朝代 措施

秦朝 进一步废除分封制,建立由中央直接管辖的郡县制

宋朝 派文臣担任各地州县长官;在各州府设置通判,以分知州的权力

元朝 在地方设10个行省,在行省之下设置路、府、州、县

明朝 设立“三司”,分散行省的权力

A.皇帝权力不断加强 B.中央对地方的控制不断加强

C.丞相权力不断加强 D.中枢机构办事效率不断下降

9.宋朝官僚主要有“阶、职、差遣”等称谓,“阶”“职”为虚名,只有“差遣”才掌握实际权力,州县长官也都由皇帝“差遣”京官去担任,出现“居其官不知其职者,十常八九”的情形。这些做法( )

A.扩大了科举考试影响 B.加强了中央集权统治

C.落实了重文轻武政策 D.提高了行政管理效率

10.元朝在河南、陕西、四川等地设置了10个行省,并将大都附近地区划归中书省直辖:在西藏地区设置宣慰使司都元帅府、在西域地区设置北庭都元帅府等机构管理军政事务。这表明元朝行省制度的推行( )

A.体现民族关系平等 B.体现地方治理因地制宜原则

C.体现边疆地区实行自治 D.体现专制主义达到顶峰

11.明代受到皇帝信任的宦官汪直权倾朝野,“自京师及天下,旁午侦事,虽王府不免”。类似现象在明代多次出现,这本质上反映了当时中国( )

A.君主专制得到强化 B.军机处效率低下

C.宦官易于听从皇帝命令 D.八股取士使官吏无能

12.钱穆先生认为:“政治制度是现实的。每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。”据此,下列“现实”与“制度变动”对应正确的一组是( )

A.西周灭亡——秦朝郡县制 B.秦朝灭亡——汉朝察举制

C.藩镇割据——唐朝三省六部制 D.丞相擅权——明朝内阁制

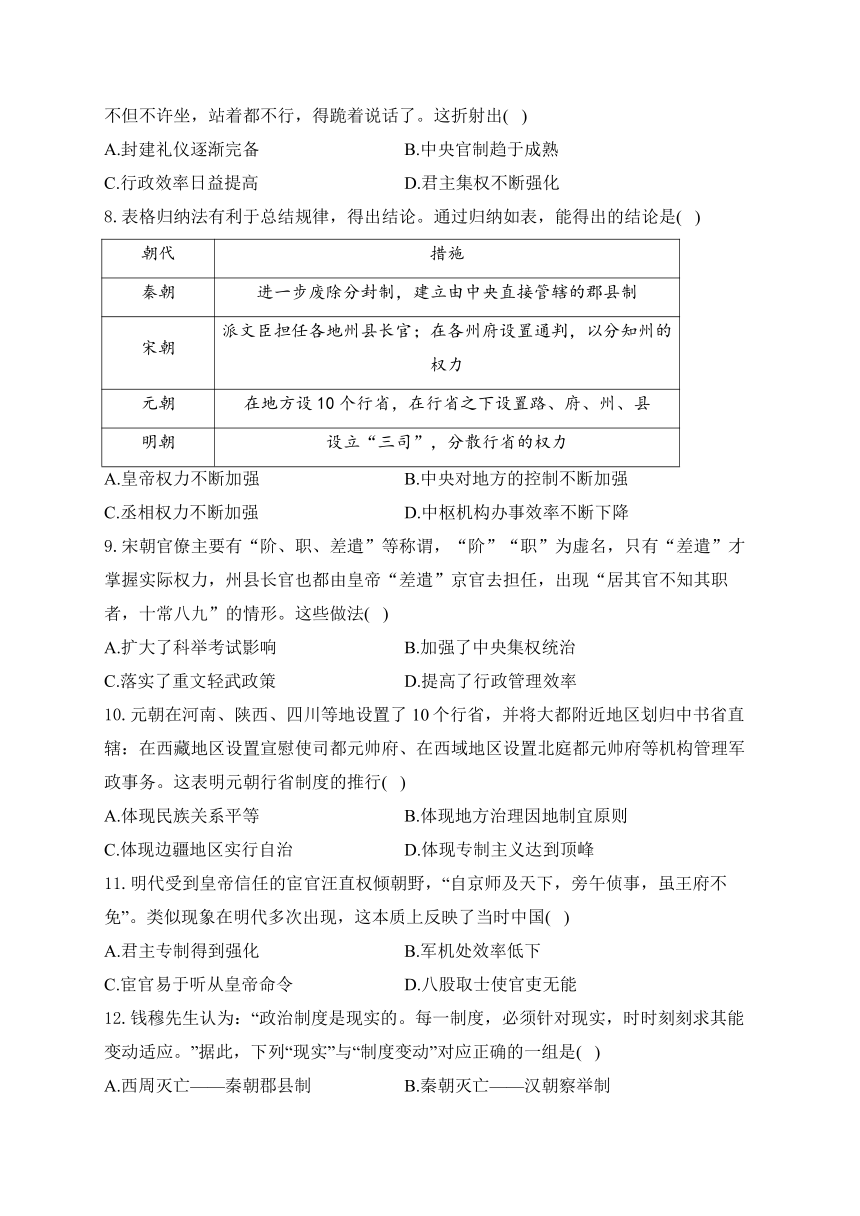

13.图片、文字材料反映的共同历史主题是( )

明朝科举对考试答卷的文体格式,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其后四个部分为主体,每个部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

锦衣卫印 军机处外景 八股文

A.科举制度的发展 B.军事决策的优化

C.监察体系的完善 D.君主专制的强化

14.在清代,当遇到重大事务时,最初是皇帝或皇帝责成中枢首脑召集相关官员进行讨论,讨论结果由皇帝最后裁定,即“兼听独衡”,但后来这种方式发展到最后却成了皇帝“人独断”。这一过程反映了( )

A.官僚制度的演变 B.君主专制的强化

C.中央集权的加强 D.决策权力的下移

15.我国古代的君主专制中央集权制度在两千多年的发展过程中,经历了一个形成、发展、巩固、强化的过程。结合所学知识回答:

材料一:秦王嬴政废除了自己身为国君的王号,改成“皇帝”,因为他是秦帝国的第一个“皇帝”所以称“始皇帝”。皇帝是最高统治者,总揽一切大权。中央机构实行“三公九卿”制。

材料二:近在咫尺的元代权臣乱政,无疑使他(朱元璋)坚定了解决君相之争的决心。……元璋以谋反的罪名将胡惟庸抄家灭族,大肆捕杀胡惟庸同党,株连杀戮3万余人,并对我国政治制度进行了重大改组。

材料三:故宫导游解说:这个不起眼的“偏房”,在雍正时代及以后的清朝政治生活中,成为了这个王朝的权力中心。

(1)根据材料一,秦始皇为了总揽大权开创了什么制度?结合所学知识,写出材料一中“三公”中负责监察百官的是什么官职?

(2)材料二中朱元璋进行的“重大改组”是指什么?他还设立了哪一个特务机构?

(3)材料三中导游所说的“偏房”指的是哪一机构?这一机构有什么作用?

(4)以上材料表明中国古代以皇权为中心的中央集权制度发展的基本趋势是什么?

答案以及解析

1.答案:A

解析:根据题干材料结合所学知识可知,秦时负责监察事务、督促百官恪尽职守的官职是御史大夫。结合所学知识可知,秦朝统一中国后,秦始皇为了巩固统治,建立了一套专制主义中央集权制度,在中央实行三公九卿制,设丞相、太尉和御史大夫,分别掌管行政、军事和监察,在地方实行郡县制取代分封制,郡县官员都由皇帝任免,不得世袭,从而加强了中央集权。A符合题意。故选:A。

2.答案:B

解析:根据材料“秦王朝建立起这套地方行政制度后。开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式”及所学知识,秦朝在地方上进一步废除西周以来实行的分封制,建立由中央直接管辖的郡县制°。秦朝实行郡县制,加强了中央集权,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式,B项正确,排除A项;元朝创立行省制,排除C项;在地方,朱元璋将原来行中书省的权力一分为三,设立“三司”,互不统属,从而使行省的权力分散,排除D项。故选:B。

3.答案:C

4.答案:C

解析:依据题干材料“诸侯连城数十,泰强”“数奏其过恶”结合所学可知,针对王国问题,主父偃向汉武帝提出了削弱王国实力的建议,汉武帝接收其建议颁布了推恩令,允许诸王把自己的封地分给子弟,建立较小的侯国,削弱了王国势力,加强大一统,C项正确;设立军机处是清朝雍正时期的措施,排除A项;设置转运使是宋朝时期收地方财赋的机构,排除B项;设立锦衣卫是明太祖朱元璋监视官民的特务机构,排除D项。故选C项。

5.答案:D

解析:材料反映了皇帝开始任命中央其他高级官员为临时性质的宰相。依据所学知识可知,这一过程旨在削弱相权,加强皇权专制,D项正确。提高行政效率和完善中央官制是目的之一,但不是主要目的,排除A、C两项。推动教育发展的是科举制,而非官制调整,排除B项。

6.答案:B

解析:丞相一人之下,万人之上,属于政权二号人物,最容易对皇权形成威胁,因此“秦汉时期,丞相一职由一人担任;隋唐时期,三省长官都是丞相;到了北宋,相当于丞相的官员就更多了”通过增加丞相人数,使丞相的权力不断遭到削弱,皇权不断得到强化,也就是君主专制进一步加强。故选:B。

7.答案:D

解析:材料形象地反映了皇帝与大臣的关系,大臣从“坐而论道”到“立而奏事”再到“跪着说话”说明其地位不断降低,君主专制在不断强化,D项正确。材料说的是君臣,而非封建礼仪,排除A项。材料没有涉及中央官制和行政效率,排除B、C两项。

8.答案:B

解析:根据材料“进一步废除分封制,建立由中央直接管辖的郡县制”“派文臣担任各地州县长官;在各州府设置通判,以分知州的权力”“在地方设10个行省,在行省之下设置路、府、州、县”“设立‘三司’,分散行省的权力”可知,秦朝到明朝的地方行政管理的变化体现的是中央对地方的控制不断加强,B项正确;题干反映的是地方行政管理的变化,与皇帝权力、中枢机构办事效率无直接关系,排除AD项;丞相属于中央官职,与题干反映的地方管理不符,排除C项。故选:B。

9.答案:B

解析:根据题干“只有‘差遣’才掌握实际权力,州县长官也都由皇帝‘差遣’京官去担任”,结合所学可知,宋代采取职官差遣制,这种官、职和名实相分离的制度,是为了防止官吏擅权,这有助于加强中央集权统治,B项正确。题干没有涉及科举考试、重文轻武的信息,排除AC项;“居其官不知其职者,十常八九”。造成了官僚队伍冗滥和官制紊乱,说明了宋朝“行政管理效率低下”,排除D项。故选B项。

10.答案:B

解析:根据题干材料“元朝在河南、陕西、四川等地设置了10个行省,并将大都附近地区划归中书省直辖;在西藏地区设置宣慰使司都元帅府、在西域地区设置北庭都元帅府等机构管理军政事务。”可知,元朝在河南等地设立行省,在西藏设置宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏军民各项事务;在西域地区设置北庭都元帅府等管理军政事务,说明元朝统治者根据各地区的不同情况,因地制宜进行治理,B项正确;题干主要强调因地制宜的设置行省,未体现民族关系,排除A项;题干主要强调因地制宜的设置行省,未说明边疆地区实行自治,排除C项;军机处的设置使的专制主义达到顶峰,排除D项。故选B项。

11.答案:A

解析:A.依据题干所给材料并结合所学知识可知,宦官专权是皇帝避开中央官僚体制,任用自己亲信,使其权力膨胀的不正常现象,导致这一现象的根源是君主专制加强。B.结合所学知识可知,军机处设置于清雍正帝时期,这与题干所给材料中的“明代”不符。C.结合所学知识可知,宦官听命皇帝不是问题的本质,与题意不符。D.结合所学知识可知,八股取士的弊端,不是宦官专权现象的根源,与题意不符。故选:A。

12.答案:D

解析:根据题干“每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应”和结合所学可知,针对丞相擅权,朝臣权力过大,明朝废除丞相制度,为了减轻皇帝政务负担,设立内阁制,内阁不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,只是皇帝的内侍顾问机构,进一步加强了皇权,D项正确;西周被犬戎族所灭,秦朝郡县制的设立,吸取的是分封制的教训,双方没有关系,排除A项;秦朝因暴政而亡,汉朝的察举制是举荐人才的一种方式,互相没有关系,排除B项;唐朝安史之乱后形成了藩镇割据的局面,唐初完善三省六部制,是为了加强中央集权,互相没有关系,排除C项。故选:D。

13.答案:D

解析:明太祖为加强君主专制,设立了锦衣卫特务机构,明成祖进一步强化君权,增设特务机构东厂,厂卫特务机构的设置,是明朝君主专制强化的一种表现。清雍正帝时,设立军机处,使君主专制达到了顶峰,清朝为加强思想控制,大兴文字狱,D符合题意,ABC不符合题意。故选:D。

14.答案:B

解析:根据清代皇帝与官员讨论重大事务的方式由“兼听独断”到“一人独断”并结合所学知识可知,皇帝的权力在不断加强,体现了君主专制的强化,B项正确。皇帝权力不属于官僚制度范畴,排除A项。中央集权指的是中央和地方的关系,排除C项。材料反映的是权力集中于皇帝一人之手,不是下移,排除D项。

15.答案:(1)制度:皇帝制度。官职:御史大夫。

(2)“重大改组”:废除丞相制度。特务机构:锦衣卫。

(3)“偏房”:军机处。作用:军机处的设立,使君主专制进一步强化。

(4)基本趋势:皇权不断加强,相权不断削弱;中央集权不断加强,地方权力不断削弱。

解析:(1)根据所学和材料一“皇帝是最高统治者,总揽一切大权。中央机构实行‘三公九卿’制”可知,秦始皇为了总揽大权开创了中央集权制°,在中央实行三公九卿制,设丞相、太尉和御史大夫,分别掌管行政、军事和监察,故“三公”中负责监察百官的是御史大夫。

(2)根据所学和材料二“近在咫尺的元代权臣乱政,无疑使他(朱元璋)坚定了解决君相之争的决心”可知,为此,明太祖°在中央,废除丞相制度和中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分管行政,直接对皇帝负责。设立特务机构锦衣卫,加强对臣民的监视。

(3)根据所学和材料三“这个不起眼的‘偏房’,在雍正时代及以后的清朝政治生活中,成为了这个王朝的权力中心”可知,这就是军机处。清朝雍正年间设立军机房,后改名为军机处。军机大臣跪受笔录、上传下达,辅佐皇帝处理政务。军机处的设置,使君主专制进一步强化。

(4)根据所学和材料可知,中国古代以皇权为中心的中央集权制度发展的基本趋势是皇权不断加强。

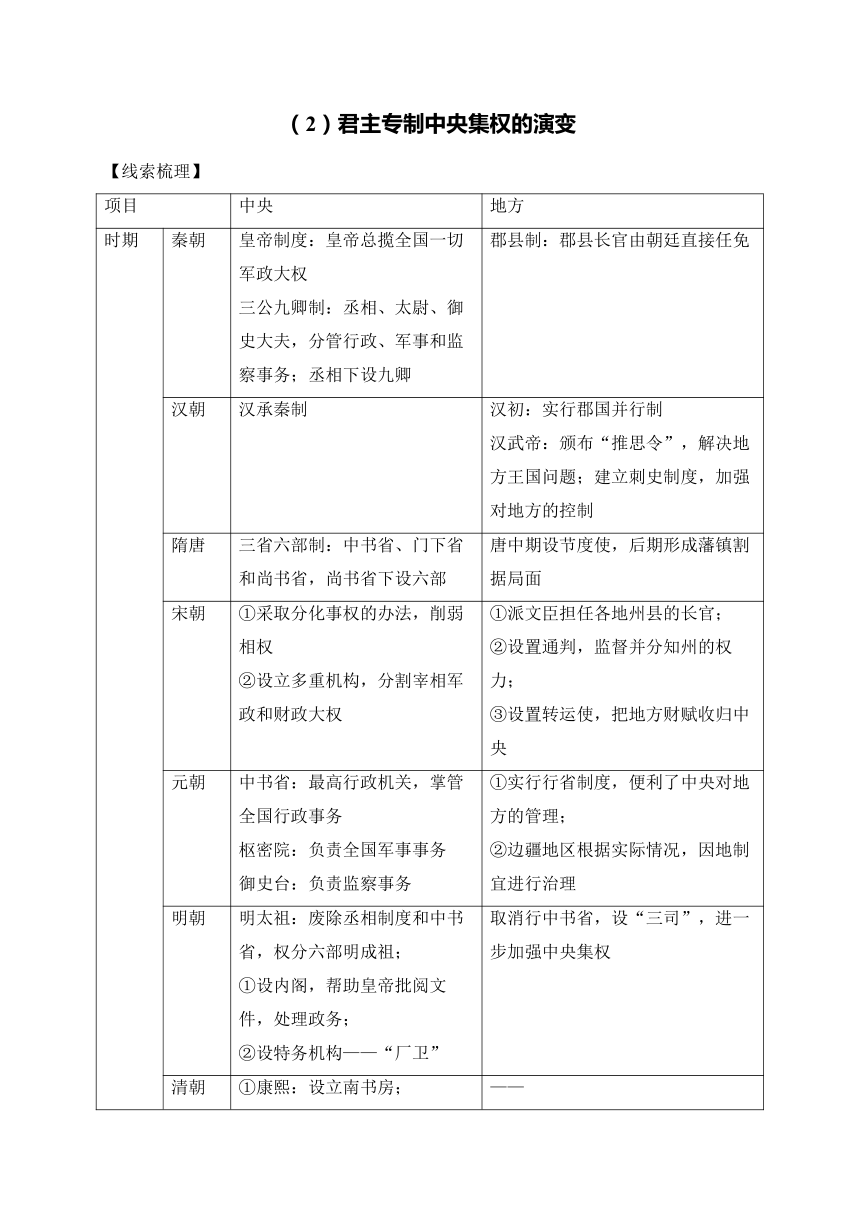

【线索梳理】

项目 中央 地方

时期 秦朝 皇帝制度:皇帝总揽全国一切军政大权 三公九卿制:丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事和监察事务;丞相下设九卿 郡县制:郡县长官由朝廷直接任免

汉朝 汉承秦制 汉初:实行郡国并行制 汉武帝:颁布“推思令”,解决地方王国问题;建立刺史制度,加强对地方的控制

隋唐 三省六部制:中书省、门下省和尚书省,尚书省下设六部 唐中期设节度使,后期形成藩镇割据局面

宋朝 ①采取分化事权的办法,削弱相权 ②设立多重机构,分割宰相军政和财政大权 ①派文臣担任各地州县的长官; ②设置通判,监督并分知州的权力; ③设置转运使,把地方财赋收归中央

元朝 中书省:最高行政机关,掌管全国行政事务 枢密院:负责全国军事事务 御史台:负责监察事务 ①实行行省制度,便利了中央对地方的管理; ②边疆地区根据实际情况,因地制宜进行治理

明朝 明太祖:废除丞相制度和中书省,权分六部明成祖; ①设内阁,帮助皇帝批阅文件,处理政务; ②设特务机构——“厂卫” 取消行中书省,设“三司”,进一步加强中央集权

清朝 ①康熙:设立南书房; ②雍正:设立军机处 ——

认识 君权不断加强并日渐强化,相权不断削弱直至被废除 ①中央权力不断强化,地方权力不断削弱;②地方行政制度不断完善、创新,有利于巩固统一多民族国家

【专项训练】

1.截至2023年9月,修订后的《中国共产党问责条例》实施已满四年。自从条例实施以来,各级纪委问责的数量不断上升,成为推动督促各级领导干部履行职责的“利器”。秦时负责监察事务、督促百官恪尽职守的官职是( )

A.御史大夫 B.丞相 C.郡守 D.太尉

2.秦王朝建立起这套地方行政制度后,国家权力乃自上而下延伸到社会最底层,又自下而上逐级集中到皇帝手中,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。该制度是( )

A.分封制 B.郡县制 C.行省制 D.三司制

3.易中大在《帝国的终结》一书中说“秦,虽死犹存,它亡的悲壮”。从政治上看,“秦,虽死犹存”主要是指( )

A.统一了货币 B.焚书坑儒

C.建立起中央集权制度 D.统一了轨道

4.汉武帝即位以后,就有不少朝臣认为“诸侯连城数十,泰强”,并向武帝“数奏其过恶”,要求对他们“稍侵夺”。对此,汉武帝于公元前127年采取的措施是( )

A.设立军机处 B.设置转运使 C.颁行推恩令 D.设立锦衣卫

5.唐朝初年,以三省长官为宰相,而从太宗后期到高宗时,开始授予中央资历较浅的官员“同中书门下三品”,作为宰相的职衔,执行宰相的职权。这样做的主要目的是( )

A.提高行政效率 B.推动教育发展 C.完善中央官制 D.加强皇权需要

6.秦汉时期丞相一职多由一人担任,隋唐时期三省的长官都是丞相,到北宋时期相当于丞相的官员就更多了。这一现象反映的实质问题是( )

A.地方权力越来越大 B.君主专制不断加强

C.丞相权力不断扩大 D.封建民主政治逐渐完善

7.在宋以前有三公坐而论道的说法;从宋太祖以后,三公群卿立而奏事了:到明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了。这折射出( )

A.封建礼仪逐渐完备 B.中央官制趋于成熟

C.行政效率日益提高 D.君主集权不断强化

8.表格归纳法有利于总结规律,得出结论。通过归纳如表,能得出的结论是( )

朝代 措施

秦朝 进一步废除分封制,建立由中央直接管辖的郡县制

宋朝 派文臣担任各地州县长官;在各州府设置通判,以分知州的权力

元朝 在地方设10个行省,在行省之下设置路、府、州、县

明朝 设立“三司”,分散行省的权力

A.皇帝权力不断加强 B.中央对地方的控制不断加强

C.丞相权力不断加强 D.中枢机构办事效率不断下降

9.宋朝官僚主要有“阶、职、差遣”等称谓,“阶”“职”为虚名,只有“差遣”才掌握实际权力,州县长官也都由皇帝“差遣”京官去担任,出现“居其官不知其职者,十常八九”的情形。这些做法( )

A.扩大了科举考试影响 B.加强了中央集权统治

C.落实了重文轻武政策 D.提高了行政管理效率

10.元朝在河南、陕西、四川等地设置了10个行省,并将大都附近地区划归中书省直辖:在西藏地区设置宣慰使司都元帅府、在西域地区设置北庭都元帅府等机构管理军政事务。这表明元朝行省制度的推行( )

A.体现民族关系平等 B.体现地方治理因地制宜原则

C.体现边疆地区实行自治 D.体现专制主义达到顶峰

11.明代受到皇帝信任的宦官汪直权倾朝野,“自京师及天下,旁午侦事,虽王府不免”。类似现象在明代多次出现,这本质上反映了当时中国( )

A.君主专制得到强化 B.军机处效率低下

C.宦官易于听从皇帝命令 D.八股取士使官吏无能

12.钱穆先生认为:“政治制度是现实的。每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。”据此,下列“现实”与“制度变动”对应正确的一组是( )

A.西周灭亡——秦朝郡县制 B.秦朝灭亡——汉朝察举制

C.藩镇割据——唐朝三省六部制 D.丞相擅权——明朝内阁制

13.图片、文字材料反映的共同历史主题是( )

明朝科举对考试答卷的文体格式,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其后四个部分为主体,每个部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

锦衣卫印 军机处外景 八股文

A.科举制度的发展 B.军事决策的优化

C.监察体系的完善 D.君主专制的强化

14.在清代,当遇到重大事务时,最初是皇帝或皇帝责成中枢首脑召集相关官员进行讨论,讨论结果由皇帝最后裁定,即“兼听独衡”,但后来这种方式发展到最后却成了皇帝“人独断”。这一过程反映了( )

A.官僚制度的演变 B.君主专制的强化

C.中央集权的加强 D.决策权力的下移

15.我国古代的君主专制中央集权制度在两千多年的发展过程中,经历了一个形成、发展、巩固、强化的过程。结合所学知识回答:

材料一:秦王嬴政废除了自己身为国君的王号,改成“皇帝”,因为他是秦帝国的第一个“皇帝”所以称“始皇帝”。皇帝是最高统治者,总揽一切大权。中央机构实行“三公九卿”制。

材料二:近在咫尺的元代权臣乱政,无疑使他(朱元璋)坚定了解决君相之争的决心。……元璋以谋反的罪名将胡惟庸抄家灭族,大肆捕杀胡惟庸同党,株连杀戮3万余人,并对我国政治制度进行了重大改组。

材料三:故宫导游解说:这个不起眼的“偏房”,在雍正时代及以后的清朝政治生活中,成为了这个王朝的权力中心。

(1)根据材料一,秦始皇为了总揽大权开创了什么制度?结合所学知识,写出材料一中“三公”中负责监察百官的是什么官职?

(2)材料二中朱元璋进行的“重大改组”是指什么?他还设立了哪一个特务机构?

(3)材料三中导游所说的“偏房”指的是哪一机构?这一机构有什么作用?

(4)以上材料表明中国古代以皇权为中心的中央集权制度发展的基本趋势是什么?

答案以及解析

1.答案:A

解析:根据题干材料结合所学知识可知,秦时负责监察事务、督促百官恪尽职守的官职是御史大夫。结合所学知识可知,秦朝统一中国后,秦始皇为了巩固统治,建立了一套专制主义中央集权制度,在中央实行三公九卿制,设丞相、太尉和御史大夫,分别掌管行政、军事和监察,在地方实行郡县制取代分封制,郡县官员都由皇帝任免,不得世袭,从而加强了中央集权。A符合题意。故选:A。

2.答案:B

解析:根据材料“秦王朝建立起这套地方行政制度后。开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式”及所学知识,秦朝在地方上进一步废除西周以来实行的分封制,建立由中央直接管辖的郡县制°。秦朝实行郡县制,加强了中央集权,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式,B项正确,排除A项;元朝创立行省制,排除C项;在地方,朱元璋将原来行中书省的权力一分为三,设立“三司”,互不统属,从而使行省的权力分散,排除D项。故选:B。

3.答案:C

4.答案:C

解析:依据题干材料“诸侯连城数十,泰强”“数奏其过恶”结合所学可知,针对王国问题,主父偃向汉武帝提出了削弱王国实力的建议,汉武帝接收其建议颁布了推恩令,允许诸王把自己的封地分给子弟,建立较小的侯国,削弱了王国势力,加强大一统,C项正确;设立军机处是清朝雍正时期的措施,排除A项;设置转运使是宋朝时期收地方财赋的机构,排除B项;设立锦衣卫是明太祖朱元璋监视官民的特务机构,排除D项。故选C项。

5.答案:D

解析:材料反映了皇帝开始任命中央其他高级官员为临时性质的宰相。依据所学知识可知,这一过程旨在削弱相权,加强皇权专制,D项正确。提高行政效率和完善中央官制是目的之一,但不是主要目的,排除A、C两项。推动教育发展的是科举制,而非官制调整,排除B项。

6.答案:B

解析:丞相一人之下,万人之上,属于政权二号人物,最容易对皇权形成威胁,因此“秦汉时期,丞相一职由一人担任;隋唐时期,三省长官都是丞相;到了北宋,相当于丞相的官员就更多了”通过增加丞相人数,使丞相的权力不断遭到削弱,皇权不断得到强化,也就是君主专制进一步加强。故选:B。

7.答案:D

解析:材料形象地反映了皇帝与大臣的关系,大臣从“坐而论道”到“立而奏事”再到“跪着说话”说明其地位不断降低,君主专制在不断强化,D项正确。材料说的是君臣,而非封建礼仪,排除A项。材料没有涉及中央官制和行政效率,排除B、C两项。

8.答案:B

解析:根据材料“进一步废除分封制,建立由中央直接管辖的郡县制”“派文臣担任各地州县长官;在各州府设置通判,以分知州的权力”“在地方设10个行省,在行省之下设置路、府、州、县”“设立‘三司’,分散行省的权力”可知,秦朝到明朝的地方行政管理的变化体现的是中央对地方的控制不断加强,B项正确;题干反映的是地方行政管理的变化,与皇帝权力、中枢机构办事效率无直接关系,排除AD项;丞相属于中央官职,与题干反映的地方管理不符,排除C项。故选:B。

9.答案:B

解析:根据题干“只有‘差遣’才掌握实际权力,州县长官也都由皇帝‘差遣’京官去担任”,结合所学可知,宋代采取职官差遣制,这种官、职和名实相分离的制度,是为了防止官吏擅权,这有助于加强中央集权统治,B项正确。题干没有涉及科举考试、重文轻武的信息,排除AC项;“居其官不知其职者,十常八九”。造成了官僚队伍冗滥和官制紊乱,说明了宋朝“行政管理效率低下”,排除D项。故选B项。

10.答案:B

解析:根据题干材料“元朝在河南、陕西、四川等地设置了10个行省,并将大都附近地区划归中书省直辖;在西藏地区设置宣慰使司都元帅府、在西域地区设置北庭都元帅府等机构管理军政事务。”可知,元朝在河南等地设立行省,在西藏设置宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏军民各项事务;在西域地区设置北庭都元帅府等管理军政事务,说明元朝统治者根据各地区的不同情况,因地制宜进行治理,B项正确;题干主要强调因地制宜的设置行省,未体现民族关系,排除A项;题干主要强调因地制宜的设置行省,未说明边疆地区实行自治,排除C项;军机处的设置使的专制主义达到顶峰,排除D项。故选B项。

11.答案:A

解析:A.依据题干所给材料并结合所学知识可知,宦官专权是皇帝避开中央官僚体制,任用自己亲信,使其权力膨胀的不正常现象,导致这一现象的根源是君主专制加强。B.结合所学知识可知,军机处设置于清雍正帝时期,这与题干所给材料中的“明代”不符。C.结合所学知识可知,宦官听命皇帝不是问题的本质,与题意不符。D.结合所学知识可知,八股取士的弊端,不是宦官专权现象的根源,与题意不符。故选:A。

12.答案:D

解析:根据题干“每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应”和结合所学可知,针对丞相擅权,朝臣权力过大,明朝废除丞相制度,为了减轻皇帝政务负担,设立内阁制,内阁不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,只是皇帝的内侍顾问机构,进一步加强了皇权,D项正确;西周被犬戎族所灭,秦朝郡县制的设立,吸取的是分封制的教训,双方没有关系,排除A项;秦朝因暴政而亡,汉朝的察举制是举荐人才的一种方式,互相没有关系,排除B项;唐朝安史之乱后形成了藩镇割据的局面,唐初完善三省六部制,是为了加强中央集权,互相没有关系,排除C项。故选:D。

13.答案:D

解析:明太祖为加强君主专制,设立了锦衣卫特务机构,明成祖进一步强化君权,增设特务机构东厂,厂卫特务机构的设置,是明朝君主专制强化的一种表现。清雍正帝时,设立军机处,使君主专制达到了顶峰,清朝为加强思想控制,大兴文字狱,D符合题意,ABC不符合题意。故选:D。

14.答案:B

解析:根据清代皇帝与官员讨论重大事务的方式由“兼听独断”到“一人独断”并结合所学知识可知,皇帝的权力在不断加强,体现了君主专制的强化,B项正确。皇帝权力不属于官僚制度范畴,排除A项。中央集权指的是中央和地方的关系,排除C项。材料反映的是权力集中于皇帝一人之手,不是下移,排除D项。

15.答案:(1)制度:皇帝制度。官职:御史大夫。

(2)“重大改组”:废除丞相制度。特务机构:锦衣卫。

(3)“偏房”:军机处。作用:军机处的设立,使君主专制进一步强化。

(4)基本趋势:皇权不断加强,相权不断削弱;中央集权不断加强,地方权力不断削弱。

解析:(1)根据所学和材料一“皇帝是最高统治者,总揽一切大权。中央机构实行‘三公九卿’制”可知,秦始皇为了总揽大权开创了中央集权制°,在中央实行三公九卿制,设丞相、太尉和御史大夫,分别掌管行政、军事和监察,故“三公”中负责监察百官的是御史大夫。

(2)根据所学和材料二“近在咫尺的元代权臣乱政,无疑使他(朱元璋)坚定了解决君相之争的决心”可知,为此,明太祖°在中央,废除丞相制度和中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分管行政,直接对皇帝负责。设立特务机构锦衣卫,加强对臣民的监视。

(3)根据所学和材料三“这个不起眼的‘偏房’,在雍正时代及以后的清朝政治生活中,成为了这个王朝的权力中心”可知,这就是军机处。清朝雍正年间设立军机房,后改名为军机处。军机大臣跪受笔录、上传下达,辅佐皇帝处理政务。军机处的设置,使君主专制进一步强化。

(4)根据所学和材料可知,中国古代以皇权为中心的中央集权制度发展的基本趋势是皇权不断加强。

同课章节目录