(4)古代中国经济的发展__2025年中考历史二轮复习中国古代史线索梳理与专项训练(含答案)

文档属性

| 名称 | (4)古代中国经济的发展__2025年中考历史二轮复习中国古代史线索梳理与专项训练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 346.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-01 21:31:06 | ||

图片预览

文档简介

(4)古代中国经济的发展

【线索梳理】

1.农业

时期 概况

原始社会 ①由刀耕火种到使用耒耜等翻土工具进行耕种;②半坡居民种植粟,河姆渡居民种植水稻

西周 实行井田制,促进了农业发展,巩固了西周的统治

春秋战国 铁制农具和牛耕在春秋时期出现,战国时期进一步推广,推动了生产力的提高和经济的发展

西汉 工具:出现了播种工具耧车,促进了汉朝经济的发展 农作物:张骞通西域后,从西域引进苜蓿、葡萄、石榴、核桃等作物

三国两晋南北朝 三国时,曹魏重视农业生产,大力兴修水利,促进农业发展 东晋后期,兴修水利,推广和改进犁耕、育种等技术,实行麦稻兼作,种植双季稻

唐朝 唐代改进的曲辕犁和灌溉工具筒车推动了农业的发展

宋朝 ①垦田面积扩大,耕作技术提高,秧马的使用提高了劳动效率;推广复种技术,粮食产量增加 ②从越南引进占城稻;水稻产量跃居粮食作物首位;南方各地普遍种植茶树,棉花种植区向北推进

元朝 元世祖重视农业,治理黄河,推广棉花的种植,北方农业得到恢复和发展

明朝 从美洲引进了新物种——玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵

清朝 耕地面积扩大;南方地区推广种植双季稻;推广高产农作物,经济作物的种植面积不断扩大

2.手工业

时期 概况

原始社会 半坡居民:制作人面鱼纹彩陶盆,从事简单的纺织、制衣 河姆渡居民:制作猪纹陶钵,会雕刻,懂得使用天然漆

商周 青铜器的鼎盛时代,采用“泥范铸造法”,代表器物有四羊方尊、司母戊鼎

东晋南朝 缲丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展

隋唐 丝织业:品种多,水平高,蜀锦色彩艳丽、纹饰精美冠于全国 陶瓷业:越窑青瓷如冰如玉,邢窑白瓷类雪似银;唐三彩造型精美,色彩亮丽

两宋 丝织业:北宋时,南方的丝织业胜过北方,四川、江浙地区的丝织生产发达 棉纺织业:南宋后期,棉纺织业兴起,海南岛已有比较先进的棉纺织工具,棉纺织品种类较多 制瓷业:出现了五大名窑;北宋时景德镇兴起;南宋时,江南地区成为我国制瓷业中心 造船业:造船技术在当时世界上居于领先地位;建有世界上现存最早的船坞

明朝 棉纺织业:在明代已从南方推向北方,苏州是明代的丝织业中心 制瓷业:景德镇是全国的制瓷中心,青花瓷器畅销海内外 宋应星的《天工开物》:被誉为“中国 17 世纪的工艺百科全书”

清朝前期 ①手工业品种繁多,产品精良;②出现了较为成熟的手工业工场

3.商业

时期 概况

先秦 春秋时商业活动逐渐活跃,很多城市出现商品交换市场,使用金属货币

秦汉 货币:秦始皇统一货币——圆形方孔半两钱;汉武帝统一铸造五铢钱,盐铁专卖,平抑物价 对外贸易:汉朝开通陆上和海上丝绸之路,与丝路沿线国家和地区进行贸易往来

南朝 城市:南朝时的建康是当时商业最为活跃的大都市

隋唐 城市:都城长安规模宏伟,布局严整对称,商业繁荣,是一座国际性的大都会 制度:坊市分离,市是商业区,坊是居民区;经商有严格的时间限制 对外贸易:唐朝水陆交通发达,中外贸易往来频繁

宋元 城市:两宋时期最大的商业城市是开封和杭州 制度:经商的时间和地点不受限制,出现了早市、夜市和草市:出现了娱乐兼营商业的场所“瓦子” 纸币:北宋时四川地区出现了世界上最早的纸币“交子”;南宋时,纸币发展成与铜钱并行的货币 海外贸易:广州、泉州是闻名世界的大商港,朝廷在主要港口设立市舶司管理海外贸易;元朝建立后,陆路和海路交通的范围进一步扩大,开创了中外交通的新局面,海上丝绸之路进入鼎盛时期

明朝 ①北京和南京是全国性的商贸城市;②出现了有名的商帮;③郑和下西洋促进了对外的经济交流

清朝 前期 ①商贸兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网 ②出现了工商业市镇 ③形成了晋商、徽商等大商帮;乾隆时,晋商在全国各地开设“票号”

【专项训练】

1.原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植,从狩猎到饲养家畜的演进过程。推动上述演进的主要因素是( )

A.建筑技术的进步 B.人工取火的发明

C.饲养水平的提高 D.生产工具的改进

2.某历史兴趣小组的同学寻找到一组图片,给这一组图片搭配上合适的主题,你认为最恰当的是( )

A.原始文明的起源 B.生产力的发展 C.商品经济的发展 D.科学技术的发明

3.如图所示文物的出现,反映出这一时期( )

A.冶铁技术的成熟 B.生产力水平的提高

C.耕地面积的扩大 D.土地私有制的确立

4.汉朝的法律规定,商人禁止穿丝绸和乘车骑马,不许他们及其子孙当官,向他们加倍征税。据以上材料能得出的正确结论是( )

A.该政策有利于商业的发展 B.汉朝实行重农抑商政策

C.该政策导致更多人弃农经商 D.该政策导致人们不再经商

5.文景时期,北方旱田所用的铁农具成型配套,耕作技术成熟。汉武帝时期,出现了大型铁犁铧、耧车和赵过的代田法(一种耕作方法),还兴修了六辅渠、龙首渠、白渠、漕渠等水利工程。这表明,西汉( )

A.手工业技术提高 B.农业生产力提升学习区

C.劳动力严重不足 D.耕地面积在扩大

6.列表格是学习历史常用的方法之一。阅读下列表格,其内容反映的是东晋南朝时期( )

农业 兴修水利,麦稻兼作

手工业 丝织业有显著发展

青瓷烧制技术高超

城市 都市健康人口众多

A.江南经济发展的原因 B.江南经济发展的表现

C.各民族间交融的表现 D.北方人口南迁的原因

7.史书记载:“如纺车,以细竹为之,车骨之末,缚以竹筒,旋转时低则舀水,高则泄水”。材料反映了唐代( )

A.曲辕犁提高了耕作效率 B.秧马提高了插秧的速度

C.楼车增加了播种的面积 D.筒车增加了灌溉的面积

8.唐都长安约有百万人口,其中有来自中亚、波斯、大食、新罗等地的商人、使节、留学生数千人。很多外商在西市开设货栈,买卖货物。这反映出( )

A.唐朝政治制度完备 B.长安城布局严整对称

C.唐朝民族关系和睦 D.长安是国际性大都市

9.南宋时期,南方大量种植小麦“稻麦共存”“处处稻分秧,家家麦上场”“九郡报来都雨足,插秧收麦喜村”是对当时南方的真实写照。这一景象形成的主要原因是( )

A.经济重心南移 B.饮食习惯改变 C.民族出现交融 D.生产技术发展

10.目前考古发现的宋代纺织品,主要有福建福州黄昇墓的纺织品和衣物300余件,江苏金坛周瑀墓的衣物50余件,江苏武进宋墓衣物残片。湖南南阳宋墓和宁夏西夏陵区108号墓丝麻织品,赣江兰溪南宋墓棉毯,江西德安南宋周氏墓丝织衣裙,浙江台州南宋赵伯摆墓纺织品60余件等。据此我们可以推断宋代( )

A.纺织业中心多位于南方 B.海上丝绸贸易盛于陆路

C.衣料材质发生明显变化 D.南方纺织技艺超过北方

11.《东京梦华录》记载:自州桥南去,当街水饭、干脯。梅家、鹿家鹅鸭鸡兔、肚肺、鳝鱼等,每个不过十五文。至朱雀门,白肠、红丝、辣萝卜……各类小吃不计其数,丰富多彩。材料反映宋朝( )

A.商品经济繁荣 B.市民生活富裕

C.奢靡之风盛行 D.社会阶层分化

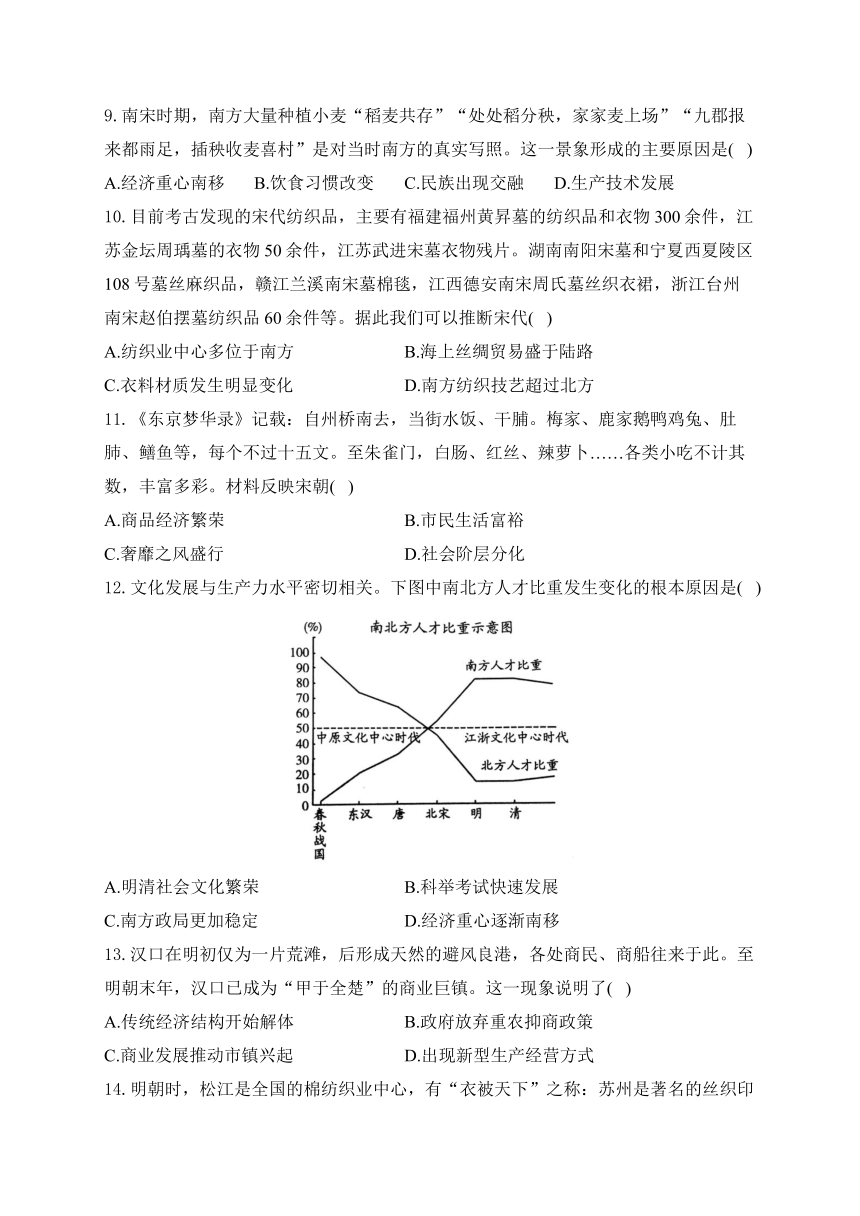

12.文化发展与生产力水平密切相关。下图中南北方人才比重发生变化的根本原因是( )

A.明清社会文化繁荣 B.科举考试快速发展

C.南方政局更加稳定 D.经济重心逐渐南移

13.汉口在明初仅为一片荒滩,后形成天然的避风良港,各处商民、商船往来于此。至明朝末年,汉口已成为“甲于全楚”的商业巨镇。这一现象说明了( )

A.传统经济结构开始解体 B.政府放弃重农抑商政策

C.商业发展推动市镇兴起 D.出现新型生产经营方式

14.明朝时,松江是全国的棉纺织业中心,有“衣被天下”之称:苏州是著名的丝织印染中心,蜚声中外:景德镇是全国的制瓷中心,所产的青花瓷器畅销海内外。这说明当时( )

A.手工业产品商品化开始出现 B.区域生产的专业化不断加强

C.农村自然经济受到猛烈冲击 D.资本主义经济得到充分发展

15.经济活动是人类文明发展进程中的重要组成部分。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:

曹魏时期,马均改进前代汲水工具翻车。翻车需要人们踩动或摇动拐木,大轴即带动齿轮和板链围绕行道板上下循环运动,把水刮上田岸。 筒车利用湍急的水流转动车轮,使装在车轮上的水筒,自动戽水,提上岸来进行灌溉。

(1)材料一中的筒车相比翻车最大的进步是什么?结合所学知识简述筒车用于农田灌溉的意义。

材料二:在古代南下移民的长河中,有三次浪潮使南方农业文化的发展出现三次飞跃。第一次发生在西晋永嘉之乱后,南来的北方侨民,使江淮一带的农业经济在东晋南朝时期取得长足的进步。但是唐朝安史之乱将北方诸道化为千里萧条的灾区,大批难民蜂拥而至淮汉以南地区,形成了第二次移民浪潮。靖康元年,金人南侵,宋王室辗转南逃杭州,大批北方各阶层人士随之南迁,形成第三次移民浪潮,使南方经济再度加速发展。

——摘编自周振鹤《中国历史政治地理十六讲》

(2)概括材料二中三次移民的共同特征,并结合所学知识简述其影响。

材料三:在康熙、雍正、乾隆时期,许多城市恢复了明代后期的繁盛。在当时西北各地也出现了很多商业的城市,它们的兴起和发展,标志着各族人民之间经济联系的加强。清朝的对外贸易比以前也更加繁荣了,在嘉庆以前,清朝在国际贸易上始终保持出超地位。在商业活动中,形成了一些大的商帮,在全国进行商业活动。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

(3)根据材料三,概括清朝前期商业发展的表现,并结合所学知识分析其原因。

答案以及解析

1.答案:D

解析:根据所学可知,会不会制造工具,是人和动物的根本区别,工具的改进会推动人类的进步。由于生产工具不断改进,劳动能力的不断提高,促进社会生产力的发展,人类征服自然、改造自然的能力增强,因此原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植,从狩猎到饲养家畜的演进过程。经分析ABC不合题意,故选D。

2.答案:B

3.答案:B

解析:春秋时期铁制农具和牛耕的出现,战国时期,铁制农具和牛耕的使用进一步推广,铁制农具和牛耕的出现和推广,促进了农业上的深耕细作,使土地利用率和农作物的产量显著提高,促进了社会生产力不断提高,B项正确;题干中没有涉及冶铁工具的进步,且铁制农具的出现也不代表冶铁技术的成熟,排除A项;题干中没有涉及铁制农具和牛耕使用前后耕地数量的变化,排除C项;商鞅变法废井田,允许土地自由买卖,标志着土地私有制的确立,排除D项。故选:B。

4.答案:B

解析:依据题干信息可知,汉朝的法律规定,商人禁止穿丝绸和乘车骑马,不许他们及其子孙当官,向他们加倍征税。分析可知这是对商业、对商人的限制,反映了汉朝重农抑商政策,选项中B符合题意;ACD不符合题意;故选B。

5.答案:B

解析:本题主要考查西汉农业发展的相关知识。分析题干信息可知,“铁农具成型配套,耕作技术成熟”标志着农业生产工具的进步和耕作技术的完善;“大型铁犁铧、耧车”“代田法”的出现都是农业生产的重大创新,有利于提高耕作效率和土地使用效率;兴修水利工程能够改善农田的灌溉条件,提高农田的灌溉效率和农业生产能力,因此这些技术和工具的进步、工程的兴修,都促进了农业生产力的提升,B正确。题干论述的是农业方面的发展,未涉及手工业,未体现劳动力的情况,也未涉及耕地面积的内容,排除A、C、D。

6.答案:B

解析:根据表格结合所学可知,表格反映了东晋南朝时农业、手工业和城市的发展进步,B项正确;材料是江南经济发展的表现,不是江南经济发展的原因,排除A项;表格材料没有涉及各民族交融的信息,排除C项;表格材料没有提及北方人南迁的原因,排除D项。故选B项。

7.答案:D

解析:根据题干材料“如纺车,以细竹为之,车骨之末,缚以竹简,旋转时低则舀水,高则泄水”可知,描述的是唐朝农民创制的新式灌溉工具筒车,筒车利用湍急的水流转动车轮,使装在车轮上的水筒,自动戽水,提上岸来进行灌溉。筒车的发明和使用增加了灌溉面积,促进了农业发展,D项正确;题干材料与曲辕犁、秧马、耧车无关,排除ABC项。故选D项。

8.答案:D

解析:根据材料“其中有来自中亚、波斯、大食、新罗等地的商人、使节、留学生数千人。很多外商在西市开设货栈,买卖货物”可知,唐都长安城外商云集,大批外国人在中国经商、学习、居住,这说明长安是一座国际性的大都会,D项正确;材料未提到唐朝政治制度,排除A项;材料未体现长安城布局特点,排除B项;材料未涉及民族关系,排除C项。故选:D。

9.答案:D

解析:南宋时期,农业生产技术得到了显著的发展,包括水稻栽培技术的改进、农田水利的兴修等,这直接促进了稻麦的共存和农业产量的提高,D项正确。经济重心南移、饮食习惯改变和民族交融都不是决定性因素,排除A、B、C三项。

10.答案:A

解析:根据材料信息“福建福州黄异墓的纺织品”“江苏金坛周瑀墓”“江苏武进宋墓”“湖南南阳宋墓”“赣江兰溪南宋墓”“江西德安南宋周氏墓丝织衣裙”“浙江台州南宋赵伯摆墓”结合所学知识可知,材料中所提到的考古发现的宋代纺织品大都位于南方地区;两宋时期,南方的手工业非常繁荣,纺织业、制瓷业、造船业的成就尤为突出,即纺织业中心多位于南方,A项正确;材料没有提及“海上丝绸之路”的相关信息,排除B项;没有对比,无法得出“衣料材质发生明显变化”的结论,排除C项;材料没有提及纺织技艺,无法得出“南方纺织技艺超过北方”的结论,排除D项。故选:A。

11.答案:A

解析:根据题干材料中的“各类小吃不计其数,丰富多彩”可知,北宋的东京开封小吃店众多,这反映宋朝商品经济的繁荣,A项正确;材料只展示了小吃的众多,没有展示市民的购买情况,无法反映出市民生活富裕,也没有展示市民购买商品浪费的情况,无法反映当时是否盛行奢靡之风,也没有通过一部分人能买得起而另一部分人无法购买的情况反映当时社会阶层分化的情况,排除BCD三项。故选A项。

12.答案:D

解析:根据题干“中国古代南北方人才比重”可以看出,在北宋之前北方人才比重超过南方,南方人才在北宋之后开始超过北方。根据题干“文化发展与生产力水平密切相关”并结合所学知识可知,在宋代南方经济发展逐渐超过北方,所以说南北方人才比重发生变化的根本原因是经济重心逐渐南移,D项正确;根据题干可知,在北宋南北方人才比重发生变化,与明清无关,排除A项;科举考试快速发展不是南北方人才比重发生变化的根本原因,排除B项;南方政局更加稳定是重要原因,不是南北方人才比重发生变化的根本原因,排除C项。故选D项。

13.答案:C

解析:汉口成为商业巨镇是由于其港口位置便于贸易发展,说明商业发展推动市镇兴起,C项正确。A项是在鸦片战争后,排除。中国古代历代王朝都没有放弃重农抑商政策,排除B项。材料没有说新型生产经营方式,排除D项。

14.答案:B

解析:本题考查明代江南地区的经济发展。据材料可知,明朝时,松江是全国的棉纺织业中心,苏州是著名的丝织印染中心,景德镇是全国的制瓷中心,这体现了区域生产的专业化程度在不断加强。故选B。

15.答案:(1)进步:由人工转动变为流水冲击转动。意义:减轻人力负担;提高灌溉效率,促进农业发展,提高社会生产力水平,

(2)特征:因逃避战乱而迁移;总体趋势是由北方向南方迁移。(答出任意一点)影响:为南方输送了大量劳动力,北方先进的生产技术传播到南方,促进了南方经济的发展,经济重心转移到南方,有利于民族交融,推动了南方农业文化的进步。(任意一点)

(3)表现:城市逐渐繁盛;对外贸易繁荣;形成了实力雄厚的商人群体(商帮)。原因:政局稳定为商业发展提供政治保障;农业、手工业的发展奠定了物质基础;统一多民族国家的巩固与发展有利于各民族间的经济往来;清朝前期人口快速增长促进经济的发展等

【线索梳理】

1.农业

时期 概况

原始社会 ①由刀耕火种到使用耒耜等翻土工具进行耕种;②半坡居民种植粟,河姆渡居民种植水稻

西周 实行井田制,促进了农业发展,巩固了西周的统治

春秋战国 铁制农具和牛耕在春秋时期出现,战国时期进一步推广,推动了生产力的提高和经济的发展

西汉 工具:出现了播种工具耧车,促进了汉朝经济的发展 农作物:张骞通西域后,从西域引进苜蓿、葡萄、石榴、核桃等作物

三国两晋南北朝 三国时,曹魏重视农业生产,大力兴修水利,促进农业发展 东晋后期,兴修水利,推广和改进犁耕、育种等技术,实行麦稻兼作,种植双季稻

唐朝 唐代改进的曲辕犁和灌溉工具筒车推动了农业的发展

宋朝 ①垦田面积扩大,耕作技术提高,秧马的使用提高了劳动效率;推广复种技术,粮食产量增加 ②从越南引进占城稻;水稻产量跃居粮食作物首位;南方各地普遍种植茶树,棉花种植区向北推进

元朝 元世祖重视农业,治理黄河,推广棉花的种植,北方农业得到恢复和发展

明朝 从美洲引进了新物种——玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵

清朝 耕地面积扩大;南方地区推广种植双季稻;推广高产农作物,经济作物的种植面积不断扩大

2.手工业

时期 概况

原始社会 半坡居民:制作人面鱼纹彩陶盆,从事简单的纺织、制衣 河姆渡居民:制作猪纹陶钵,会雕刻,懂得使用天然漆

商周 青铜器的鼎盛时代,采用“泥范铸造法”,代表器物有四羊方尊、司母戊鼎

东晋南朝 缲丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展

隋唐 丝织业:品种多,水平高,蜀锦色彩艳丽、纹饰精美冠于全国 陶瓷业:越窑青瓷如冰如玉,邢窑白瓷类雪似银;唐三彩造型精美,色彩亮丽

两宋 丝织业:北宋时,南方的丝织业胜过北方,四川、江浙地区的丝织生产发达 棉纺织业:南宋后期,棉纺织业兴起,海南岛已有比较先进的棉纺织工具,棉纺织品种类较多 制瓷业:出现了五大名窑;北宋时景德镇兴起;南宋时,江南地区成为我国制瓷业中心 造船业:造船技术在当时世界上居于领先地位;建有世界上现存最早的船坞

明朝 棉纺织业:在明代已从南方推向北方,苏州是明代的丝织业中心 制瓷业:景德镇是全国的制瓷中心,青花瓷器畅销海内外 宋应星的《天工开物》:被誉为“中国 17 世纪的工艺百科全书”

清朝前期 ①手工业品种繁多,产品精良;②出现了较为成熟的手工业工场

3.商业

时期 概况

先秦 春秋时商业活动逐渐活跃,很多城市出现商品交换市场,使用金属货币

秦汉 货币:秦始皇统一货币——圆形方孔半两钱;汉武帝统一铸造五铢钱,盐铁专卖,平抑物价 对外贸易:汉朝开通陆上和海上丝绸之路,与丝路沿线国家和地区进行贸易往来

南朝 城市:南朝时的建康是当时商业最为活跃的大都市

隋唐 城市:都城长安规模宏伟,布局严整对称,商业繁荣,是一座国际性的大都会 制度:坊市分离,市是商业区,坊是居民区;经商有严格的时间限制 对外贸易:唐朝水陆交通发达,中外贸易往来频繁

宋元 城市:两宋时期最大的商业城市是开封和杭州 制度:经商的时间和地点不受限制,出现了早市、夜市和草市:出现了娱乐兼营商业的场所“瓦子” 纸币:北宋时四川地区出现了世界上最早的纸币“交子”;南宋时,纸币发展成与铜钱并行的货币 海外贸易:广州、泉州是闻名世界的大商港,朝廷在主要港口设立市舶司管理海外贸易;元朝建立后,陆路和海路交通的范围进一步扩大,开创了中外交通的新局面,海上丝绸之路进入鼎盛时期

明朝 ①北京和南京是全国性的商贸城市;②出现了有名的商帮;③郑和下西洋促进了对外的经济交流

清朝 前期 ①商贸兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网 ②出现了工商业市镇 ③形成了晋商、徽商等大商帮;乾隆时,晋商在全国各地开设“票号”

【专项训练】

1.原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植,从狩猎到饲养家畜的演进过程。推动上述演进的主要因素是( )

A.建筑技术的进步 B.人工取火的发明

C.饲养水平的提高 D.生产工具的改进

2.某历史兴趣小组的同学寻找到一组图片,给这一组图片搭配上合适的主题,你认为最恰当的是( )

A.原始文明的起源 B.生产力的发展 C.商品经济的发展 D.科学技术的发明

3.如图所示文物的出现,反映出这一时期( )

A.冶铁技术的成熟 B.生产力水平的提高

C.耕地面积的扩大 D.土地私有制的确立

4.汉朝的法律规定,商人禁止穿丝绸和乘车骑马,不许他们及其子孙当官,向他们加倍征税。据以上材料能得出的正确结论是( )

A.该政策有利于商业的发展 B.汉朝实行重农抑商政策

C.该政策导致更多人弃农经商 D.该政策导致人们不再经商

5.文景时期,北方旱田所用的铁农具成型配套,耕作技术成熟。汉武帝时期,出现了大型铁犁铧、耧车和赵过的代田法(一种耕作方法),还兴修了六辅渠、龙首渠、白渠、漕渠等水利工程。这表明,西汉( )

A.手工业技术提高 B.农业生产力提升学习区

C.劳动力严重不足 D.耕地面积在扩大

6.列表格是学习历史常用的方法之一。阅读下列表格,其内容反映的是东晋南朝时期( )

农业 兴修水利,麦稻兼作

手工业 丝织业有显著发展

青瓷烧制技术高超

城市 都市健康人口众多

A.江南经济发展的原因 B.江南经济发展的表现

C.各民族间交融的表现 D.北方人口南迁的原因

7.史书记载:“如纺车,以细竹为之,车骨之末,缚以竹筒,旋转时低则舀水,高则泄水”。材料反映了唐代( )

A.曲辕犁提高了耕作效率 B.秧马提高了插秧的速度

C.楼车增加了播种的面积 D.筒车增加了灌溉的面积

8.唐都长安约有百万人口,其中有来自中亚、波斯、大食、新罗等地的商人、使节、留学生数千人。很多外商在西市开设货栈,买卖货物。这反映出( )

A.唐朝政治制度完备 B.长安城布局严整对称

C.唐朝民族关系和睦 D.长安是国际性大都市

9.南宋时期,南方大量种植小麦“稻麦共存”“处处稻分秧,家家麦上场”“九郡报来都雨足,插秧收麦喜村”是对当时南方的真实写照。这一景象形成的主要原因是( )

A.经济重心南移 B.饮食习惯改变 C.民族出现交融 D.生产技术发展

10.目前考古发现的宋代纺织品,主要有福建福州黄昇墓的纺织品和衣物300余件,江苏金坛周瑀墓的衣物50余件,江苏武进宋墓衣物残片。湖南南阳宋墓和宁夏西夏陵区108号墓丝麻织品,赣江兰溪南宋墓棉毯,江西德安南宋周氏墓丝织衣裙,浙江台州南宋赵伯摆墓纺织品60余件等。据此我们可以推断宋代( )

A.纺织业中心多位于南方 B.海上丝绸贸易盛于陆路

C.衣料材质发生明显变化 D.南方纺织技艺超过北方

11.《东京梦华录》记载:自州桥南去,当街水饭、干脯。梅家、鹿家鹅鸭鸡兔、肚肺、鳝鱼等,每个不过十五文。至朱雀门,白肠、红丝、辣萝卜……各类小吃不计其数,丰富多彩。材料反映宋朝( )

A.商品经济繁荣 B.市民生活富裕

C.奢靡之风盛行 D.社会阶层分化

12.文化发展与生产力水平密切相关。下图中南北方人才比重发生变化的根本原因是( )

A.明清社会文化繁荣 B.科举考试快速发展

C.南方政局更加稳定 D.经济重心逐渐南移

13.汉口在明初仅为一片荒滩,后形成天然的避风良港,各处商民、商船往来于此。至明朝末年,汉口已成为“甲于全楚”的商业巨镇。这一现象说明了( )

A.传统经济结构开始解体 B.政府放弃重农抑商政策

C.商业发展推动市镇兴起 D.出现新型生产经营方式

14.明朝时,松江是全国的棉纺织业中心,有“衣被天下”之称:苏州是著名的丝织印染中心,蜚声中外:景德镇是全国的制瓷中心,所产的青花瓷器畅销海内外。这说明当时( )

A.手工业产品商品化开始出现 B.区域生产的专业化不断加强

C.农村自然经济受到猛烈冲击 D.资本主义经济得到充分发展

15.经济活动是人类文明发展进程中的重要组成部分。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:

曹魏时期,马均改进前代汲水工具翻车。翻车需要人们踩动或摇动拐木,大轴即带动齿轮和板链围绕行道板上下循环运动,把水刮上田岸。 筒车利用湍急的水流转动车轮,使装在车轮上的水筒,自动戽水,提上岸来进行灌溉。

(1)材料一中的筒车相比翻车最大的进步是什么?结合所学知识简述筒车用于农田灌溉的意义。

材料二:在古代南下移民的长河中,有三次浪潮使南方农业文化的发展出现三次飞跃。第一次发生在西晋永嘉之乱后,南来的北方侨民,使江淮一带的农业经济在东晋南朝时期取得长足的进步。但是唐朝安史之乱将北方诸道化为千里萧条的灾区,大批难民蜂拥而至淮汉以南地区,形成了第二次移民浪潮。靖康元年,金人南侵,宋王室辗转南逃杭州,大批北方各阶层人士随之南迁,形成第三次移民浪潮,使南方经济再度加速发展。

——摘编自周振鹤《中国历史政治地理十六讲》

(2)概括材料二中三次移民的共同特征,并结合所学知识简述其影响。

材料三:在康熙、雍正、乾隆时期,许多城市恢复了明代后期的繁盛。在当时西北各地也出现了很多商业的城市,它们的兴起和发展,标志着各族人民之间经济联系的加强。清朝的对外贸易比以前也更加繁荣了,在嘉庆以前,清朝在国际贸易上始终保持出超地位。在商业活动中,形成了一些大的商帮,在全国进行商业活动。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

(3)根据材料三,概括清朝前期商业发展的表现,并结合所学知识分析其原因。

答案以及解析

1.答案:D

解析:根据所学可知,会不会制造工具,是人和动物的根本区别,工具的改进会推动人类的进步。由于生产工具不断改进,劳动能力的不断提高,促进社会生产力的发展,人类征服自然、改造自然的能力增强,因此原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植,从狩猎到饲养家畜的演进过程。经分析ABC不合题意,故选D。

2.答案:B

3.答案:B

解析:春秋时期铁制农具和牛耕的出现,战国时期,铁制农具和牛耕的使用进一步推广,铁制农具和牛耕的出现和推广,促进了农业上的深耕细作,使土地利用率和农作物的产量显著提高,促进了社会生产力不断提高,B项正确;题干中没有涉及冶铁工具的进步,且铁制农具的出现也不代表冶铁技术的成熟,排除A项;题干中没有涉及铁制农具和牛耕使用前后耕地数量的变化,排除C项;商鞅变法废井田,允许土地自由买卖,标志着土地私有制的确立,排除D项。故选:B。

4.答案:B

解析:依据题干信息可知,汉朝的法律规定,商人禁止穿丝绸和乘车骑马,不许他们及其子孙当官,向他们加倍征税。分析可知这是对商业、对商人的限制,反映了汉朝重农抑商政策,选项中B符合题意;ACD不符合题意;故选B。

5.答案:B

解析:本题主要考查西汉农业发展的相关知识。分析题干信息可知,“铁农具成型配套,耕作技术成熟”标志着农业生产工具的进步和耕作技术的完善;“大型铁犁铧、耧车”“代田法”的出现都是农业生产的重大创新,有利于提高耕作效率和土地使用效率;兴修水利工程能够改善农田的灌溉条件,提高农田的灌溉效率和农业生产能力,因此这些技术和工具的进步、工程的兴修,都促进了农业生产力的提升,B正确。题干论述的是农业方面的发展,未涉及手工业,未体现劳动力的情况,也未涉及耕地面积的内容,排除A、C、D。

6.答案:B

解析:根据表格结合所学可知,表格反映了东晋南朝时农业、手工业和城市的发展进步,B项正确;材料是江南经济发展的表现,不是江南经济发展的原因,排除A项;表格材料没有涉及各民族交融的信息,排除C项;表格材料没有提及北方人南迁的原因,排除D项。故选B项。

7.答案:D

解析:根据题干材料“如纺车,以细竹为之,车骨之末,缚以竹简,旋转时低则舀水,高则泄水”可知,描述的是唐朝农民创制的新式灌溉工具筒车,筒车利用湍急的水流转动车轮,使装在车轮上的水筒,自动戽水,提上岸来进行灌溉。筒车的发明和使用增加了灌溉面积,促进了农业发展,D项正确;题干材料与曲辕犁、秧马、耧车无关,排除ABC项。故选D项。

8.答案:D

解析:根据材料“其中有来自中亚、波斯、大食、新罗等地的商人、使节、留学生数千人。很多外商在西市开设货栈,买卖货物”可知,唐都长安城外商云集,大批外国人在中国经商、学习、居住,这说明长安是一座国际性的大都会,D项正确;材料未提到唐朝政治制度,排除A项;材料未体现长安城布局特点,排除B项;材料未涉及民族关系,排除C项。故选:D。

9.答案:D

解析:南宋时期,农业生产技术得到了显著的发展,包括水稻栽培技术的改进、农田水利的兴修等,这直接促进了稻麦的共存和农业产量的提高,D项正确。经济重心南移、饮食习惯改变和民族交融都不是决定性因素,排除A、B、C三项。

10.答案:A

解析:根据材料信息“福建福州黄异墓的纺织品”“江苏金坛周瑀墓”“江苏武进宋墓”“湖南南阳宋墓”“赣江兰溪南宋墓”“江西德安南宋周氏墓丝织衣裙”“浙江台州南宋赵伯摆墓”结合所学知识可知,材料中所提到的考古发现的宋代纺织品大都位于南方地区;两宋时期,南方的手工业非常繁荣,纺织业、制瓷业、造船业的成就尤为突出,即纺织业中心多位于南方,A项正确;材料没有提及“海上丝绸之路”的相关信息,排除B项;没有对比,无法得出“衣料材质发生明显变化”的结论,排除C项;材料没有提及纺织技艺,无法得出“南方纺织技艺超过北方”的结论,排除D项。故选:A。

11.答案:A

解析:根据题干材料中的“各类小吃不计其数,丰富多彩”可知,北宋的东京开封小吃店众多,这反映宋朝商品经济的繁荣,A项正确;材料只展示了小吃的众多,没有展示市民的购买情况,无法反映出市民生活富裕,也没有展示市民购买商品浪费的情况,无法反映当时是否盛行奢靡之风,也没有通过一部分人能买得起而另一部分人无法购买的情况反映当时社会阶层分化的情况,排除BCD三项。故选A项。

12.答案:D

解析:根据题干“中国古代南北方人才比重”可以看出,在北宋之前北方人才比重超过南方,南方人才在北宋之后开始超过北方。根据题干“文化发展与生产力水平密切相关”并结合所学知识可知,在宋代南方经济发展逐渐超过北方,所以说南北方人才比重发生变化的根本原因是经济重心逐渐南移,D项正确;根据题干可知,在北宋南北方人才比重发生变化,与明清无关,排除A项;科举考试快速发展不是南北方人才比重发生变化的根本原因,排除B项;南方政局更加稳定是重要原因,不是南北方人才比重发生变化的根本原因,排除C项。故选D项。

13.答案:C

解析:汉口成为商业巨镇是由于其港口位置便于贸易发展,说明商业发展推动市镇兴起,C项正确。A项是在鸦片战争后,排除。中国古代历代王朝都没有放弃重农抑商政策,排除B项。材料没有说新型生产经营方式,排除D项。

14.答案:B

解析:本题考查明代江南地区的经济发展。据材料可知,明朝时,松江是全国的棉纺织业中心,苏州是著名的丝织印染中心,景德镇是全国的制瓷中心,这体现了区域生产的专业化程度在不断加强。故选B。

15.答案:(1)进步:由人工转动变为流水冲击转动。意义:减轻人力负担;提高灌溉效率,促进农业发展,提高社会生产力水平,

(2)特征:因逃避战乱而迁移;总体趋势是由北方向南方迁移。(答出任意一点)影响:为南方输送了大量劳动力,北方先进的生产技术传播到南方,促进了南方经济的发展,经济重心转移到南方,有利于民族交融,推动了南方农业文化的进步。(任意一点)

(3)表现:城市逐渐繁盛;对外贸易繁荣;形成了实力雄厚的商人群体(商帮)。原因:政局稳定为商业发展提供政治保障;农业、手工业的发展奠定了物质基础;统一多民族国家的巩固与发展有利于各民族间的经济往来;清朝前期人口快速增长促进经济的发展等

同课章节目录