专题一 先秦至秦汉时期 2025届高考历史二轮复习阶段训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 专题一 先秦至秦汉时期 2025届高考历史二轮复习阶段训练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-02 10:54:01 | ||

图片预览

文档简介

专题一 先秦至秦汉时期

【阶段特征】

夏商周三代时期(公元前2070年——公元前771年)

(1)政治上:中华文明源远流长,多元一体。夏朝时,王位世袭制代替禅让制并为后世所沿用;夏商两朝实行内外服制度;西周盛行宗法制、分封制和礼乐制度。

(2)经济上:刀耕火种,集体劳作。井田制是主要土地制度,由奴隶集体劳动;青铜铸造业发达,进入“青铜时代”;实行“工商食官”制度。

(3)文化上:流行占卜;甲骨文已是一种较为成熟的文字。统治者敬天保民思想。贵族垄断教育,学在官府。

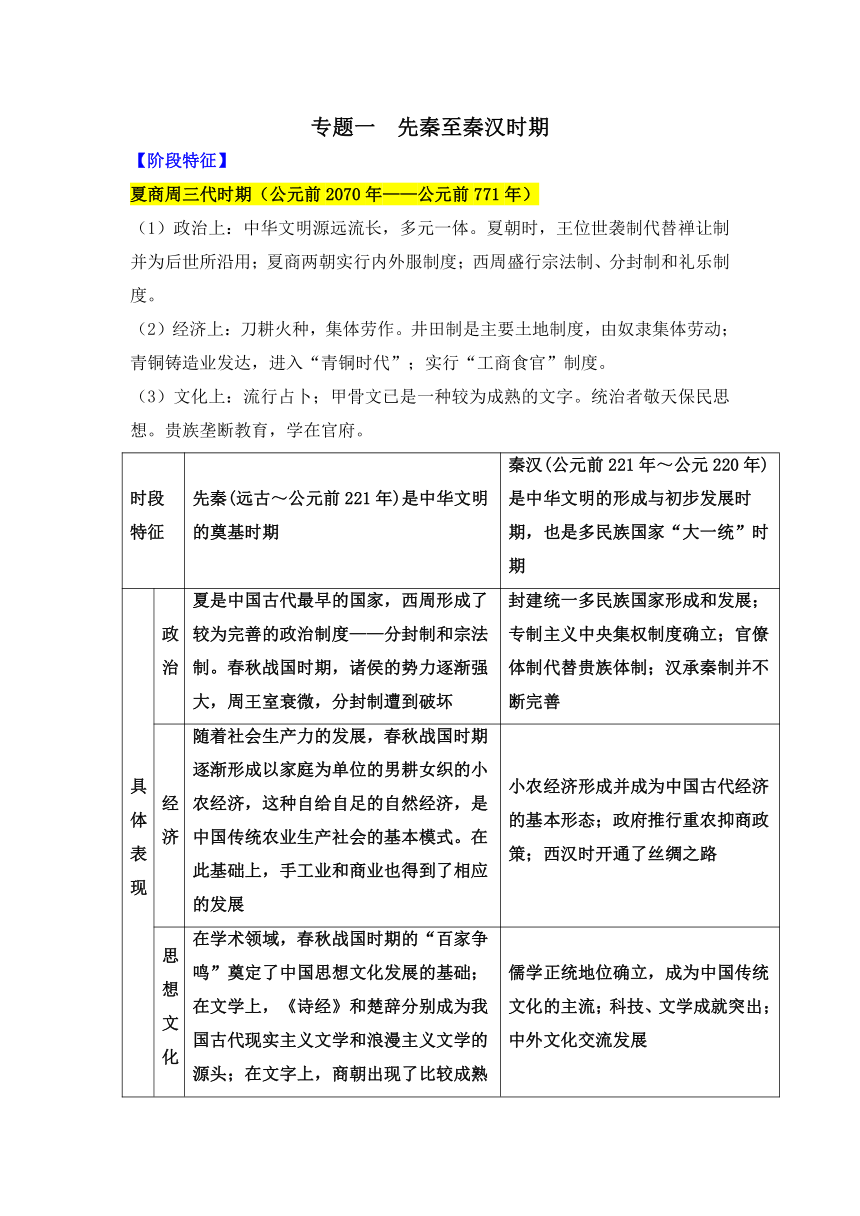

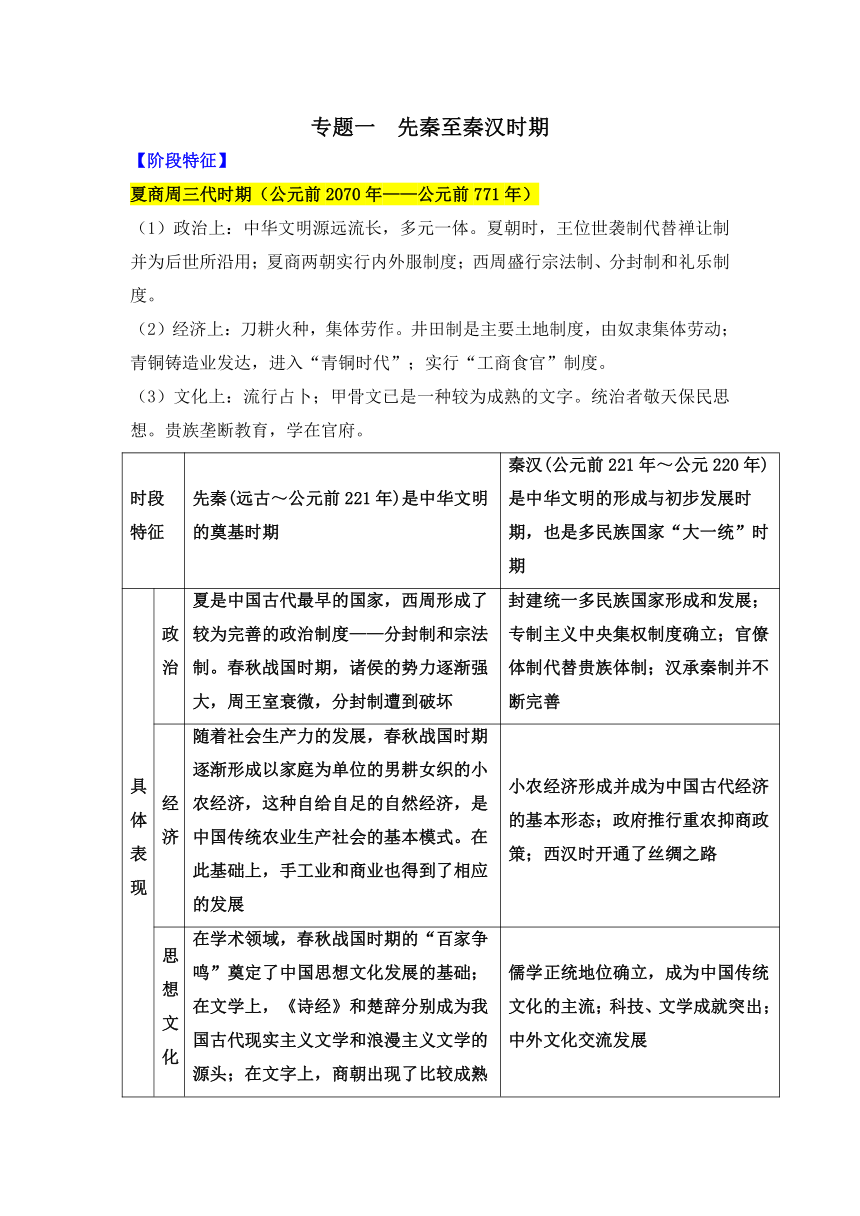

时段 特征 先秦(远古~公元前221年)是中华文明的奠基时期 秦汉(公元前221年~公元220年)是中华文明的形成与初步发展时期,也是多民族国家“大一统”时期

具体表现 政治 夏是中国古代最早的国家,西周形成了较为完善的政治制度——分封制和宗法制。春秋战国时期,诸侯的势力逐渐强大,周王室衰微,分封制遭到破坏 封建统一多民族国家形成和发展;专制主义中央集权制度确立;官僚体制代替贵族体制;汉承秦制并不断完善

经济 随着社会生产力的发展,春秋战国时期逐渐形成以家庭为单位的男耕女织的小农经济,这种自给自足的自然经济,是中国传统农业生产社会的基本模式。在此基础上,手工业和商业也得到了相应的发展 小农经济形成并成为中国古代经济的基本形态;政府推行重农抑商政策;西汉时开通了丝绸之路

思想文化 在学术领域,春秋战国时期的“百家争鸣”奠定了中国思想文化发展的基础;在文学上,《诗经》和楚辞分别成为我国古代现实主义文学和浪漫主义文学的源头;在文字上,商朝出现了比较成熟的文字——甲骨文 儒学正统地位确立,成为中国传统文化的主流;科技、文学成就突出;中外文化交流发展

春秋战国——奴隶社会向封建社会的转型

(1)政治上:分封制、宗法制逐渐瓦解,礼崩乐坏,周王室衰微,诸侯展开争霸兼并战争,社会动荡不安;各国为富国强兵,纷纷进行变法,贵族政治逐步走向官僚政治,专制主义中央集权制度雏形出现;奴隶主贵族没落,新兴地主阶级日益强大;士阶层活跃。

(2)经济上:铁犁牛耕出现,生产力得到发展,井田制瓦解,封建土地私有制逐步确立,以家庭为生产单位的小农经济逐渐形成;重农抑商政策兴起。

(3)思想文化上:百家争鸣,私学兴起,学术下移,科技文化也取得较快的发展。

(4)民族关系上:诸侯争霸战争给广大劳动人民带来了严重灾难,但客观上加强了华夏族和其他各族的接触,华夏认同感逐渐增强,促进了民族交融,国家渐趋统一,为秦朝建立统一的多民族国家创造了条件。

秦汉时期(公元前221—公元220年)

(1)政治上:统一的多民族国家形成、发展;专制主义中央集权制度确立和巩固(中外朝、尚书台、刺史、察举);汉承秦制且有创新。汉武加强中央集权。东汉外戚宦官交替专权,政治黑暗。

(2)经济上:汉初实行休养生息政策,封建经济初步发展;汉代铁犁牛耕推广到全国,农业生产力不断进步,封建土地私有制和租佃关系发展,汉代田庄经济兴起,豪强地主势力强大;手工业较发达,领先世界;商品经济不断发展,陆上丝绸之路繁荣,政府对市有时间和空间的限制;重农抑商政策强化。

(3)思想文化上:统治者加强思想控制,始皇焚书坑儒,汉武尊崇儒术,儒家思想成为主流思想。科技和文化全面繁荣。西汉末佛教传入。

(4)外交上:中国与外部世界的交往扩大,陆海丝绸之路开通密切了中外联系。

(5)民族关系上:与少数民族之间的关系和战交织,民族关系总体上是和睦友好的。

【习题训练】

1.历史文献记载的黄帝“有熊国”故地郑州地区,发现了一些龙山文化城址,有大型宫殿、护城河等遗迹。山西陶寺遗址,一般也被认为属于历史文献记载的“尧都平阳”。这( )

A.说明考古发掘与文献记载互证才有价值

B.为研究中华文明的源远流长提供了证据

C.反映中华文明的起源呈现出多元一体的格局

D.表明中国很早就形成了成熟的城市规制理念

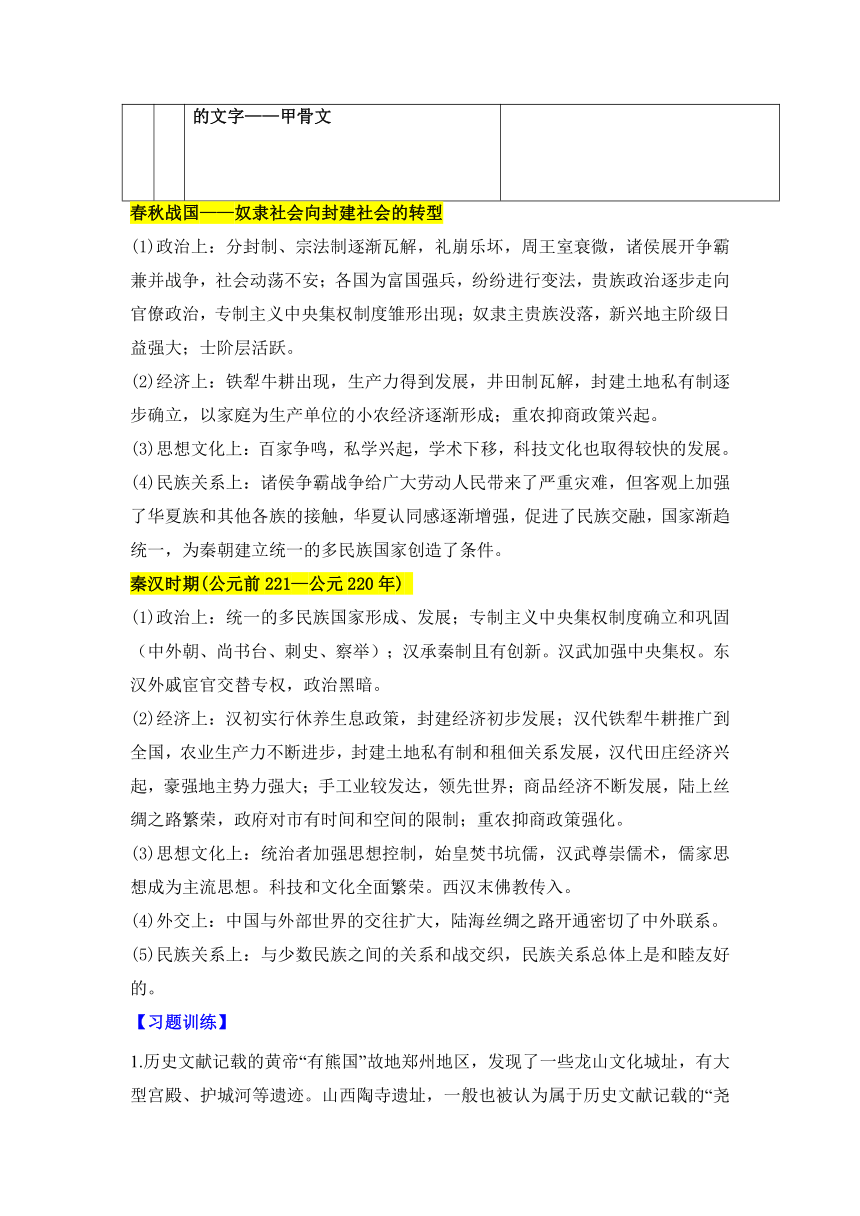

2.从考古学上看,中原仰韶文化晚期的城市文明有如表所示的三个重要特征。这些特征形成的必要前提是( )

一 人口大量集中于中心聚落,出现了早期的城市和城乡一体的新型区域聚落布局

二 在中心聚落中开始出现了分区规划的城市建设理念

三 社会成员之间的贫富分化开始出现

A.工商业得到独立的发展 B.集市在中原大量兴起

C.农业发展和生产力进步 D.小农经济的高度发达

3.传说中的人物皋陶历经了尧、舜、禹三个时期,始终担任职掌断狱和司法大权的“大理”和“士师”,相传他断狱公平、执法公正,创造出最早的监狱雏形,被后人称为“狱神”。皋陶的传说( )

A.带有国家初始形态孕育的印记 B.展现了原始民主遗风的影响力

C.体现了官僚世袭制的历史渊源 D.因缺乏考古资料印证而不可信

4.周灭商之后,武王“封商纣子禄父殷之余民”,又“褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞”,后又“以微子开(帝纣之庶兄)代殷后,国于宋”。西周褒封古帝王后代和夏商宗室后裔的深层用意是( )

A.强化血缘等级关系 B.建立贵族联合统治

C.彰显天下共主地位 D.安抚潜在敌对势力

5.西周实行国野分治,作为被征服地区的传统居民——野人,只能以助耕公田的方式为国家负担劳役地租,而以周部族为主体的统治部族——国人,则能以产品的十分之一充当军费,当兵作战。春秋时,野人亦可“作州兵”、“作丘赋”,国野差别渐趋缩小。战国时,国野之间的差别最终泯灭,同为普通平民。这一变化表明( )

A.百姓成为普通民众的通称 B.国人干政的民主传统得以强化

C.戎狄蛮夷逐渐融入华夏族 D.国家管理的血缘因素逐步弱化

6.子产、老子和孔子先后倡导人道要遵循天道和顺应自然的“顺天说”,子思和孟子相继阐明了人类要参与并帮助自然演化的“助天说”,荀子则提出人类要依据自然规律驾驭自然的“制天说”。这表明春秋战国时期( )

A.征服自然成为共识 B.成熟宇宙观形成

C.敬天保民思想发展 D.社会生产力提升

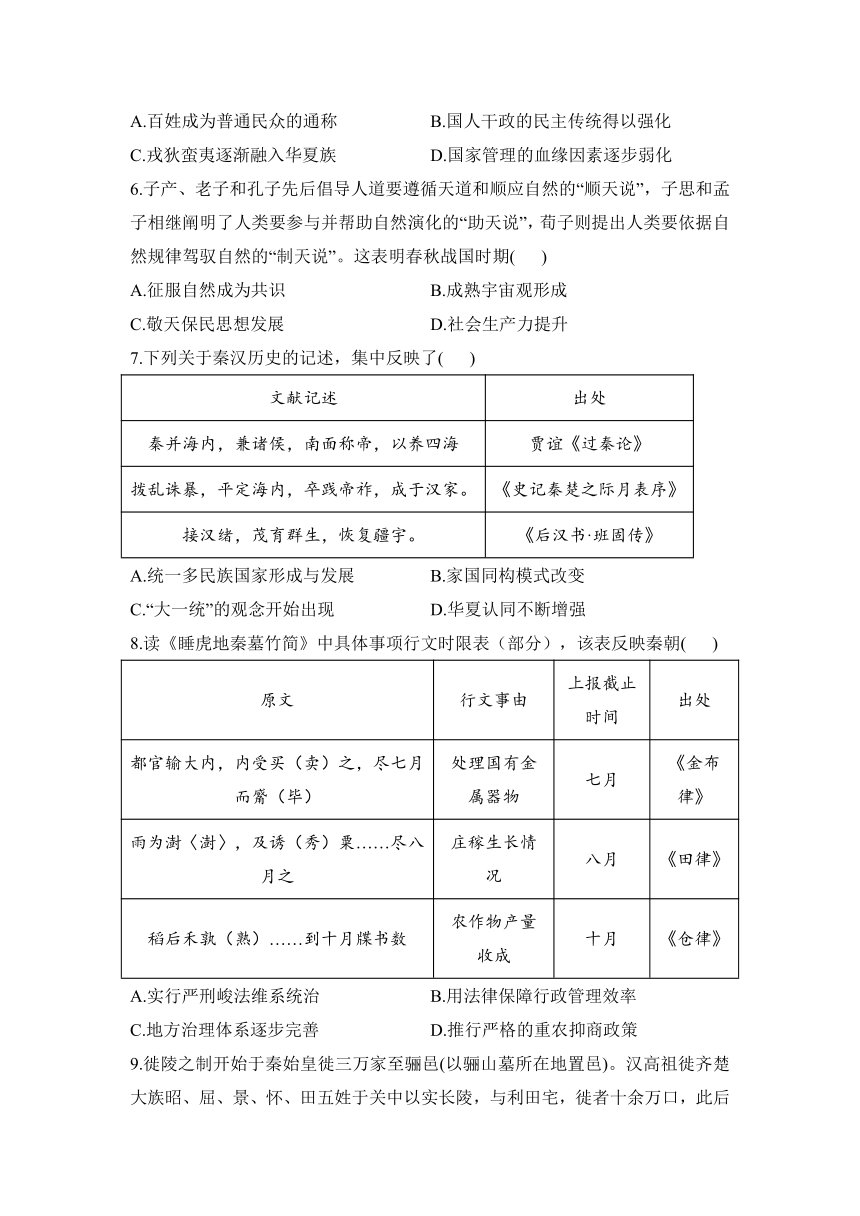

7.下列关于秦汉历史的记述,集中反映了( )

文献记述 出处

秦并海内,兼诸侯,南面称帝,以养四海 贾谊《过秦论》

拨乱诛暴,平定海内,卒践帝祚,成于汉家。 《史记秦楚之际月表序》

接汉绪,茂育群生,恢复疆宇。 《后汉书·班固传》

A.统一多民族国家形成与发展 B.家国同构模式改变

C.“大一统”的观念开始出现 D.华夏认同不断增强

8.读《睡虎地秦墓竹简》中具体事项行文时限表(部分),该表反映秦朝( )

原文 行文事由 上报截止时间 出处

都官输大内,内受买(卖)之,尽七月而觱(毕) 处理国有金属器物 七月 《金布律》

雨为澍〈澍〉,及诱(秀)粟……尽八月之 庄稼生长情况 八月 《田律》

稻后禾孰(熟)……到十月牒书数 农作物产量收成 十月 《仓律》

A.实行严刑峻法维系统治 B.用法律保障行政管理效率

C.地方治理体系逐步完善 D.推行严格的重农抑商政策

9.徙陵之制开始于秦始皇徙三万家至骊邑(以骊山墓所在地置邑)。汉高祖徙齐楚大族昭、屈、景、怀、田五姓于关中以实长陵,与利田宅,徙者十余万口,此后关东“邑里无营利之家,野泽无兼并之民,万里之统,海内赖安”。可见,秦汉实行徙陵之制意在( )

A.强化人身依附关系 B.实现强本弱枝之效

C.彰显敬祖孝亲观念 D.控制新近征服之地

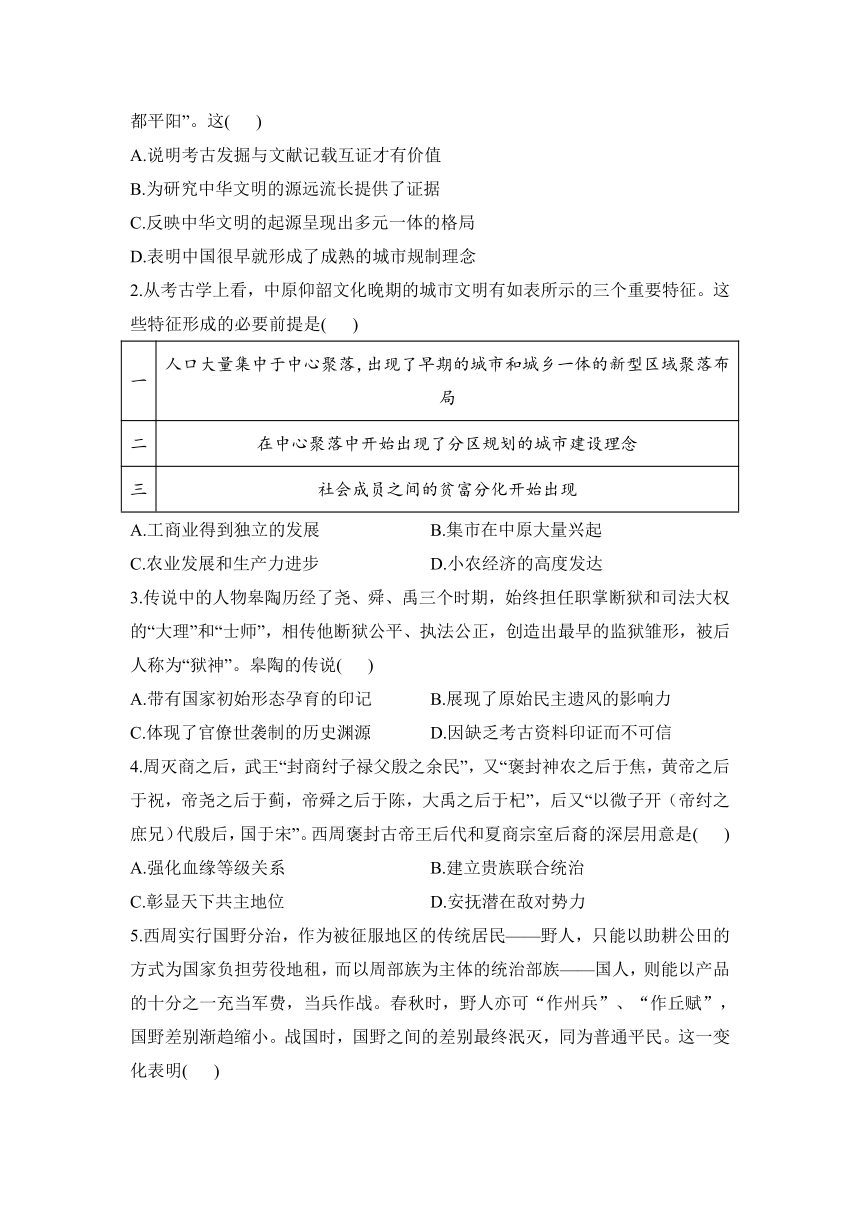

10.如表反映了《居延汉简》中四条简文记载的西汉边郡黄金与钱币的兑换情况。据此可知,西汉时期( )

简文编号 黄金(两) 钱币(钱) 比值

505·15 3.5 4714 1:1346.9

505·20 58 79714 1:1374.4

506·11 8 10776 1:1347

506·27 1 1347 1:1347

(注:黄金与钱币为简文数据,比值为研究者计算所得)

A.边境对外贸易比较繁荣 B.边郡市场秩序相对稳定

C.黄金成为普遍流通货币 D.社会经济得到较快恢复

答案以及解析

1.答案:B

解析:据材料可知,龙山文化城址印证了历史文献记载的“有熊国”的记录,这就为研究中华文明的源远流长提供了有力的证据,B项正确;考古发掘不需要与文献记载的内容互证也有其价值,排除A项;仅根据龙山文化城址无法说明“多元一体”,排除B项;“成熟的城市规制理念”无从体现,排除D项。故选B项。

2.答案:C

解析:据题意可知,仰韶文化晚期出现了人口大量集中的中心聚落,说明当时出现了定居生活;根据“社会成员之间的贫富分化开始出现”可知当时出现了剩余产品,定居生活和剩余产品的出现主要得益于农业的发展和生产力的进步,C项正确;材料中描述的这些特征的形成主要得益于农业发展和生产力进步,工商业得到独立发展、集市在中原大量兴起也都是生产力进步的结果,排除AB项;小农经济出现于春秋战国时期,与题意时间不符,排除D项。

3.答案:A

解析:据材料“始终担任职掌断狱和司法大权的‘大理’和‘士师’”“创造出最早的监狱雏形”可知,皋陶的传说涉及监狱的设置,对民众和社会进行管理,而国家机构的产生、制定规则、设立官僚为国家初始形态的重要表现,A项正确;“原始民主遗风”主要体现在君主的权利受到限制,国民可以影响一定的政治,材料涉及皋陶的职权大小、个人品性、国家机构的创造,并未体现国民掌握权力、影响政治的信息,排除B项;“官僚世袭制”指名号、爵位以及财产等按照血统关系世代传承即指的是选官的方式,材料仅涉及权力的大小及国家机构雏形的内容,并未涉及选官方式,排除C项;关于皋陶的传说,虽然目前没有直接的考古资料能够完全印证其真实性,但也不能简单地以目前的发现来否定所有的皋陶传说,例如,关于皋陶的传说中提到他是舜、禹时期的司法长官,这一角色的存在与当时社会的发展阶段和治理需求相吻合,排除D项。故选A项。

4.答案:C

解析:结合所学内容可知,周朝统治者之所以分封商朝和先代贵族的后裔,主要是为了体现周王室是这些先代贵族的共主,从而彰显天下共主的地位,C项正确;周王室和这些先代贵族之间没有血缘关系,因此并不是强化血缘等级关系,排除A项;这一做法是为了彰显天下共主的地位,而不是为了建立贵族的联合统治以及安抚潜在敌对势力,排除BD项。故选C项。

5.答案:D

解析:西周的分封制,是统治部族对被征服地区进行的武装拓展。被封者率本族族人到达封地后,首先要建立一个名为“城”的军事据点(通常就成为封国的都城),逐渐由点向面扩展,完成对封地的控制。这种城(包括其近郊)在当时也称为“国”。“国”以外的广大田土则称为“野”。国、野之分由此形成。随着时代变迁,血脉疏远,加上兼并战争的需要,政治的血缘因素减少,地缘因素增加,国野的差别逐渐泯灭,D项正确;“百姓”原指贵族,战国以来逐渐成为普通人的通称,不是“国”“野”的差别,排除A项;干政是属于统治部族的“国人”的权利,是原始民主传统的遗存,战国后随着国野差别的泯灭而逐渐消失,排除B项;“国”“野”的差别逐渐泯灭是统治部族与被征服部族的差别逐渐消失,不一定是少数民族与华夏族的交融,排除C项。故选D项。

6.答案:D

解析:根据材料内容可知,春秋战国时期的思想家提出的思想是从顺应自然发展到参与并帮助自然演化再到驾驭自然,体现了人类改造自然能力的提升,由此表明春秋战国时期社会生产力得到提升,如此才是当时的思想家在自然观上不断变化,排除D项;荀子之前的思想家并没有提出要征服自然,排除A项;这些思想家提出的是与自然有关的思想,并不能体现成熟宇宙观的形成,排除B项;材料内容反映的是自然观,没有体现保民思想,排除C项。故选D项。

7.答案:A

解析:“秦并海内,兼诸侯,南面称帝,以养四海”反映了秦朝统一全国,建立统一的多民族国家,“拨乱诛暴,平定海内,卒践帝祚,成于汉家”指西汉灭秦朝,建立统一的政权汉朝,统一的多民族国家得到巩固,“接汉绪,茂育群生,恢复疆宇”指东汉延续了西汉国家的统一,材料集中反映了秦汉时期我国统一多民族国家形成与发展,A项正确;家国同构指家庭、家族和国家在组织结构方面具有共同性,均以血亲一宗法关系来统领,体现了血缘关系与政治关系的融合,排除B项;C项中“开始”表述错误,排除;材料没有涉及华夏认同的信息,排除D项。故选A项。

8.答案:B

解析:依据图信息可知,秦朝在行政管理中,对各项事务都有严格的时间规定。这种严格的时间规定,体现了秦朝用法律来保障行政管理的效率,确保各项事务能够按时、有序地进行处理,B项正确;表格中并未直接体现出严刑峻法的相关内容,排除A项;表格主要强调的是具体事务的时间规定,而非地方治理体系的完善过程,排除C项;表格中没有关于重农抑商政策的直接表述,排除D项。故选B项。

9.答案:B

解析:根据材料可知,秦汉时期,通过将大族迁徙到皇帝陵墓周边地区,实现了“无兼并之民,万里之统,海内赖安”,说明统治者实行该制度的目的是削弱地方豪强势力,加强中央集权,B项正确;此后关东“邑里无营利之家,野泽无兼并之民”说明徙陵之制弱化了人身依附关系,排除A项;把大族迁徙到皇陵周边,导致大族远离世代居住之地,远离先祖坟墓,亲戚别离,无法彰显敬祖孝亲之意,排除C项;徙陵之制是将大族迁徙到皇陵所在地区,而非新近征服之地,排除D项。故选B项。

10.答案:B

解析:根据材料“《居延汉简》中四条简文记载的西汉边郡黄金与钱币的兑换情况”可以得出,研究者对西汉边郡黄金与钱币兑换的比值进行了计算,计算得出的兑换比值基本相当,这说明边郡市场秩序相对稳定,B项正确;仅从边郡黄金与钱币的兑换比值不能得出对外贸易比较繁荣,排除A项;黄金是贵金属,在西汉时不可能成为普遍流通的货币,排除C项;表格反映的只是西汉边郡黄金与钱币兑换情况,无法得出社会经济恢复速度较快的结论,排除D项。故选B项。

【阶段特征】

夏商周三代时期(公元前2070年——公元前771年)

(1)政治上:中华文明源远流长,多元一体。夏朝时,王位世袭制代替禅让制并为后世所沿用;夏商两朝实行内外服制度;西周盛行宗法制、分封制和礼乐制度。

(2)经济上:刀耕火种,集体劳作。井田制是主要土地制度,由奴隶集体劳动;青铜铸造业发达,进入“青铜时代”;实行“工商食官”制度。

(3)文化上:流行占卜;甲骨文已是一种较为成熟的文字。统治者敬天保民思想。贵族垄断教育,学在官府。

时段 特征 先秦(远古~公元前221年)是中华文明的奠基时期 秦汉(公元前221年~公元220年)是中华文明的形成与初步发展时期,也是多民族国家“大一统”时期

具体表现 政治 夏是中国古代最早的国家,西周形成了较为完善的政治制度——分封制和宗法制。春秋战国时期,诸侯的势力逐渐强大,周王室衰微,分封制遭到破坏 封建统一多民族国家形成和发展;专制主义中央集权制度确立;官僚体制代替贵族体制;汉承秦制并不断完善

经济 随着社会生产力的发展,春秋战国时期逐渐形成以家庭为单位的男耕女织的小农经济,这种自给自足的自然经济,是中国传统农业生产社会的基本模式。在此基础上,手工业和商业也得到了相应的发展 小农经济形成并成为中国古代经济的基本形态;政府推行重农抑商政策;西汉时开通了丝绸之路

思想文化 在学术领域,春秋战国时期的“百家争鸣”奠定了中国思想文化发展的基础;在文学上,《诗经》和楚辞分别成为我国古代现实主义文学和浪漫主义文学的源头;在文字上,商朝出现了比较成熟的文字——甲骨文 儒学正统地位确立,成为中国传统文化的主流;科技、文学成就突出;中外文化交流发展

春秋战国——奴隶社会向封建社会的转型

(1)政治上:分封制、宗法制逐渐瓦解,礼崩乐坏,周王室衰微,诸侯展开争霸兼并战争,社会动荡不安;各国为富国强兵,纷纷进行变法,贵族政治逐步走向官僚政治,专制主义中央集权制度雏形出现;奴隶主贵族没落,新兴地主阶级日益强大;士阶层活跃。

(2)经济上:铁犁牛耕出现,生产力得到发展,井田制瓦解,封建土地私有制逐步确立,以家庭为生产单位的小农经济逐渐形成;重农抑商政策兴起。

(3)思想文化上:百家争鸣,私学兴起,学术下移,科技文化也取得较快的发展。

(4)民族关系上:诸侯争霸战争给广大劳动人民带来了严重灾难,但客观上加强了华夏族和其他各族的接触,华夏认同感逐渐增强,促进了民族交融,国家渐趋统一,为秦朝建立统一的多民族国家创造了条件。

秦汉时期(公元前221—公元220年)

(1)政治上:统一的多民族国家形成、发展;专制主义中央集权制度确立和巩固(中外朝、尚书台、刺史、察举);汉承秦制且有创新。汉武加强中央集权。东汉外戚宦官交替专权,政治黑暗。

(2)经济上:汉初实行休养生息政策,封建经济初步发展;汉代铁犁牛耕推广到全国,农业生产力不断进步,封建土地私有制和租佃关系发展,汉代田庄经济兴起,豪强地主势力强大;手工业较发达,领先世界;商品经济不断发展,陆上丝绸之路繁荣,政府对市有时间和空间的限制;重农抑商政策强化。

(3)思想文化上:统治者加强思想控制,始皇焚书坑儒,汉武尊崇儒术,儒家思想成为主流思想。科技和文化全面繁荣。西汉末佛教传入。

(4)外交上:中国与外部世界的交往扩大,陆海丝绸之路开通密切了中外联系。

(5)民族关系上:与少数民族之间的关系和战交织,民族关系总体上是和睦友好的。

【习题训练】

1.历史文献记载的黄帝“有熊国”故地郑州地区,发现了一些龙山文化城址,有大型宫殿、护城河等遗迹。山西陶寺遗址,一般也被认为属于历史文献记载的“尧都平阳”。这( )

A.说明考古发掘与文献记载互证才有价值

B.为研究中华文明的源远流长提供了证据

C.反映中华文明的起源呈现出多元一体的格局

D.表明中国很早就形成了成熟的城市规制理念

2.从考古学上看,中原仰韶文化晚期的城市文明有如表所示的三个重要特征。这些特征形成的必要前提是( )

一 人口大量集中于中心聚落,出现了早期的城市和城乡一体的新型区域聚落布局

二 在中心聚落中开始出现了分区规划的城市建设理念

三 社会成员之间的贫富分化开始出现

A.工商业得到独立的发展 B.集市在中原大量兴起

C.农业发展和生产力进步 D.小农经济的高度发达

3.传说中的人物皋陶历经了尧、舜、禹三个时期,始终担任职掌断狱和司法大权的“大理”和“士师”,相传他断狱公平、执法公正,创造出最早的监狱雏形,被后人称为“狱神”。皋陶的传说( )

A.带有国家初始形态孕育的印记 B.展现了原始民主遗风的影响力

C.体现了官僚世袭制的历史渊源 D.因缺乏考古资料印证而不可信

4.周灭商之后,武王“封商纣子禄父殷之余民”,又“褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞”,后又“以微子开(帝纣之庶兄)代殷后,国于宋”。西周褒封古帝王后代和夏商宗室后裔的深层用意是( )

A.强化血缘等级关系 B.建立贵族联合统治

C.彰显天下共主地位 D.安抚潜在敌对势力

5.西周实行国野分治,作为被征服地区的传统居民——野人,只能以助耕公田的方式为国家负担劳役地租,而以周部族为主体的统治部族——国人,则能以产品的十分之一充当军费,当兵作战。春秋时,野人亦可“作州兵”、“作丘赋”,国野差别渐趋缩小。战国时,国野之间的差别最终泯灭,同为普通平民。这一变化表明( )

A.百姓成为普通民众的通称 B.国人干政的民主传统得以强化

C.戎狄蛮夷逐渐融入华夏族 D.国家管理的血缘因素逐步弱化

6.子产、老子和孔子先后倡导人道要遵循天道和顺应自然的“顺天说”,子思和孟子相继阐明了人类要参与并帮助自然演化的“助天说”,荀子则提出人类要依据自然规律驾驭自然的“制天说”。这表明春秋战国时期( )

A.征服自然成为共识 B.成熟宇宙观形成

C.敬天保民思想发展 D.社会生产力提升

7.下列关于秦汉历史的记述,集中反映了( )

文献记述 出处

秦并海内,兼诸侯,南面称帝,以养四海 贾谊《过秦论》

拨乱诛暴,平定海内,卒践帝祚,成于汉家。 《史记秦楚之际月表序》

接汉绪,茂育群生,恢复疆宇。 《后汉书·班固传》

A.统一多民族国家形成与发展 B.家国同构模式改变

C.“大一统”的观念开始出现 D.华夏认同不断增强

8.读《睡虎地秦墓竹简》中具体事项行文时限表(部分),该表反映秦朝( )

原文 行文事由 上报截止时间 出处

都官输大内,内受买(卖)之,尽七月而觱(毕) 处理国有金属器物 七月 《金布律》

雨为澍〈澍〉,及诱(秀)粟……尽八月之 庄稼生长情况 八月 《田律》

稻后禾孰(熟)……到十月牒书数 农作物产量收成 十月 《仓律》

A.实行严刑峻法维系统治 B.用法律保障行政管理效率

C.地方治理体系逐步完善 D.推行严格的重农抑商政策

9.徙陵之制开始于秦始皇徙三万家至骊邑(以骊山墓所在地置邑)。汉高祖徙齐楚大族昭、屈、景、怀、田五姓于关中以实长陵,与利田宅,徙者十余万口,此后关东“邑里无营利之家,野泽无兼并之民,万里之统,海内赖安”。可见,秦汉实行徙陵之制意在( )

A.强化人身依附关系 B.实现强本弱枝之效

C.彰显敬祖孝亲观念 D.控制新近征服之地

10.如表反映了《居延汉简》中四条简文记载的西汉边郡黄金与钱币的兑换情况。据此可知,西汉时期( )

简文编号 黄金(两) 钱币(钱) 比值

505·15 3.5 4714 1:1346.9

505·20 58 79714 1:1374.4

506·11 8 10776 1:1347

506·27 1 1347 1:1347

(注:黄金与钱币为简文数据,比值为研究者计算所得)

A.边境对外贸易比较繁荣 B.边郡市场秩序相对稳定

C.黄金成为普遍流通货币 D.社会经济得到较快恢复

答案以及解析

1.答案:B

解析:据材料可知,龙山文化城址印证了历史文献记载的“有熊国”的记录,这就为研究中华文明的源远流长提供了有力的证据,B项正确;考古发掘不需要与文献记载的内容互证也有其价值,排除A项;仅根据龙山文化城址无法说明“多元一体”,排除B项;“成熟的城市规制理念”无从体现,排除D项。故选B项。

2.答案:C

解析:据题意可知,仰韶文化晚期出现了人口大量集中的中心聚落,说明当时出现了定居生活;根据“社会成员之间的贫富分化开始出现”可知当时出现了剩余产品,定居生活和剩余产品的出现主要得益于农业的发展和生产力的进步,C项正确;材料中描述的这些特征的形成主要得益于农业发展和生产力进步,工商业得到独立发展、集市在中原大量兴起也都是生产力进步的结果,排除AB项;小农经济出现于春秋战国时期,与题意时间不符,排除D项。

3.答案:A

解析:据材料“始终担任职掌断狱和司法大权的‘大理’和‘士师’”“创造出最早的监狱雏形”可知,皋陶的传说涉及监狱的设置,对民众和社会进行管理,而国家机构的产生、制定规则、设立官僚为国家初始形态的重要表现,A项正确;“原始民主遗风”主要体现在君主的权利受到限制,国民可以影响一定的政治,材料涉及皋陶的职权大小、个人品性、国家机构的创造,并未体现国民掌握权力、影响政治的信息,排除B项;“官僚世袭制”指名号、爵位以及财产等按照血统关系世代传承即指的是选官的方式,材料仅涉及权力的大小及国家机构雏形的内容,并未涉及选官方式,排除C项;关于皋陶的传说,虽然目前没有直接的考古资料能够完全印证其真实性,但也不能简单地以目前的发现来否定所有的皋陶传说,例如,关于皋陶的传说中提到他是舜、禹时期的司法长官,这一角色的存在与当时社会的发展阶段和治理需求相吻合,排除D项。故选A项。

4.答案:C

解析:结合所学内容可知,周朝统治者之所以分封商朝和先代贵族的后裔,主要是为了体现周王室是这些先代贵族的共主,从而彰显天下共主的地位,C项正确;周王室和这些先代贵族之间没有血缘关系,因此并不是强化血缘等级关系,排除A项;这一做法是为了彰显天下共主的地位,而不是为了建立贵族的联合统治以及安抚潜在敌对势力,排除BD项。故选C项。

5.答案:D

解析:西周的分封制,是统治部族对被征服地区进行的武装拓展。被封者率本族族人到达封地后,首先要建立一个名为“城”的军事据点(通常就成为封国的都城),逐渐由点向面扩展,完成对封地的控制。这种城(包括其近郊)在当时也称为“国”。“国”以外的广大田土则称为“野”。国、野之分由此形成。随着时代变迁,血脉疏远,加上兼并战争的需要,政治的血缘因素减少,地缘因素增加,国野的差别逐渐泯灭,D项正确;“百姓”原指贵族,战国以来逐渐成为普通人的通称,不是“国”“野”的差别,排除A项;干政是属于统治部族的“国人”的权利,是原始民主传统的遗存,战国后随着国野差别的泯灭而逐渐消失,排除B项;“国”“野”的差别逐渐泯灭是统治部族与被征服部族的差别逐渐消失,不一定是少数民族与华夏族的交融,排除C项。故选D项。

6.答案:D

解析:根据材料内容可知,春秋战国时期的思想家提出的思想是从顺应自然发展到参与并帮助自然演化再到驾驭自然,体现了人类改造自然能力的提升,由此表明春秋战国时期社会生产力得到提升,如此才是当时的思想家在自然观上不断变化,排除D项;荀子之前的思想家并没有提出要征服自然,排除A项;这些思想家提出的是与自然有关的思想,并不能体现成熟宇宙观的形成,排除B项;材料内容反映的是自然观,没有体现保民思想,排除C项。故选D项。

7.答案:A

解析:“秦并海内,兼诸侯,南面称帝,以养四海”反映了秦朝统一全国,建立统一的多民族国家,“拨乱诛暴,平定海内,卒践帝祚,成于汉家”指西汉灭秦朝,建立统一的政权汉朝,统一的多民族国家得到巩固,“接汉绪,茂育群生,恢复疆宇”指东汉延续了西汉国家的统一,材料集中反映了秦汉时期我国统一多民族国家形成与发展,A项正确;家国同构指家庭、家族和国家在组织结构方面具有共同性,均以血亲一宗法关系来统领,体现了血缘关系与政治关系的融合,排除B项;C项中“开始”表述错误,排除;材料没有涉及华夏认同的信息,排除D项。故选A项。

8.答案:B

解析:依据图信息可知,秦朝在行政管理中,对各项事务都有严格的时间规定。这种严格的时间规定,体现了秦朝用法律来保障行政管理的效率,确保各项事务能够按时、有序地进行处理,B项正确;表格中并未直接体现出严刑峻法的相关内容,排除A项;表格主要强调的是具体事务的时间规定,而非地方治理体系的完善过程,排除C项;表格中没有关于重农抑商政策的直接表述,排除D项。故选B项。

9.答案:B

解析:根据材料可知,秦汉时期,通过将大族迁徙到皇帝陵墓周边地区,实现了“无兼并之民,万里之统,海内赖安”,说明统治者实行该制度的目的是削弱地方豪强势力,加强中央集权,B项正确;此后关东“邑里无营利之家,野泽无兼并之民”说明徙陵之制弱化了人身依附关系,排除A项;把大族迁徙到皇陵周边,导致大族远离世代居住之地,远离先祖坟墓,亲戚别离,无法彰显敬祖孝亲之意,排除C项;徙陵之制是将大族迁徙到皇陵所在地区,而非新近征服之地,排除D项。故选B项。

10.答案:B

解析:根据材料“《居延汉简》中四条简文记载的西汉边郡黄金与钱币的兑换情况”可以得出,研究者对西汉边郡黄金与钱币兑换的比值进行了计算,计算得出的兑换比值基本相当,这说明边郡市场秩序相对稳定,B项正确;仅从边郡黄金与钱币的兑换比值不能得出对外贸易比较繁荣,排除A项;黄金是贵金属,在西汉时不可能成为普遍流通的货币,排除C项;表格反映的只是西汉边郡黄金与钱币兑换情况,无法得出社会经济恢复速度较快的结论,排除D项。故选B项。

同课章节目录