统编版高中语文选择性必修中册课件《为了忘却的记念》(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修中册课件《为了忘却的记念》(共41张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 149.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-02 09:30:29 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

1930年3月2日,“左联”在上海成立,它是一个由文学研究会、创造社、鲁迅发起的进步青年所组成的文学组织。“左联”倡导无产阶级革命文学,并把马克思主义理论作为工作方针,主张“对旧社会和旧势力的斗争必须坚持、持久,而且要注重实力”。白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频均参加了这一进步组织。

土地革命战争时期,国民党反动派配合反革命的军事“围剿”,疯狂地进行反革命的文化“围剿”。他们一方面利用反动文人对抗革命文艺运动,一方面大肆逮捕拘禁秘密杀害革命作家。

1931年1月11日,柔石、白莽等左联的五位青年作家被捕。同年2月7日被秘密枪杀于上海龙华,鲁迅也时刻面临被捕的危险境地。在闻知柔石、白莽等左联的五位青年遇难的消息后,发表《中国无产阶级革命文学和前驱的血》《黑暗中国的文艺界的现状》等文章,强烈抗议和揭露反动派的罪行。1933年2月7至8日,在烈士遇难两周年的日子里,鲁迅带着无限的悲愤写下此文。

为了忘却的记念

“忘却”,将悲哀摆脱、搁置

记住愤怒,不忘先烈,更好地战斗

如何理解本文看似矛盾的题目?作者要“忘却”的是什么?“记念”的是什么?

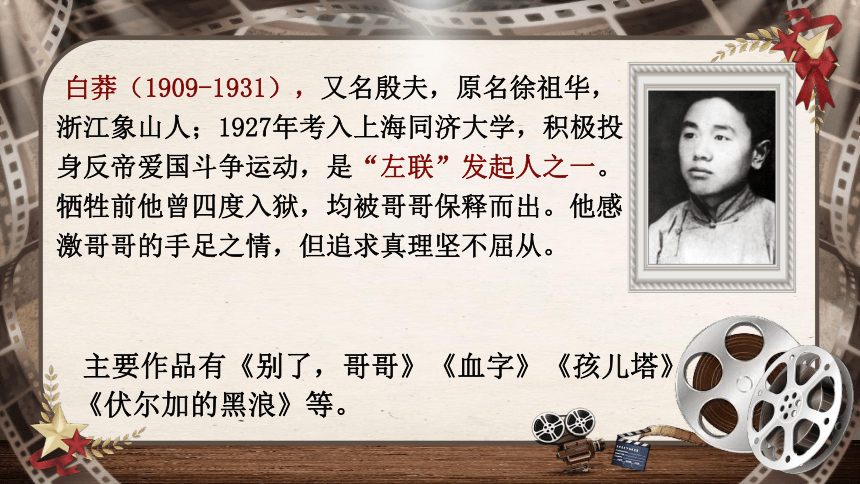

白莽(1909-1931),又名殷夫,原名徐祖华,浙江象山人;1927年考入上海同济大学,积极投身反帝爱国斗争运动,是“左联”发起人之一。牺牲前他曾四度入狱,均被哥哥保释而出。他感激哥哥的手足之情,但追求真理坚不屈从。

主要作品有《别了,哥哥》《血字》《孩儿塔》《伏尔加的黑浪》等。

柔石(1902-1931),原名赵平复,浙江宁海人。柔石先生一生积极从事新文化运动,唤醒民众忧国忧民的革命意识。

代表作品有短篇小说集《疯人》《希望》《为奴隶的母亲》,中篇小说《二月》《三姊妹》等。主办《朝花》《语丝》等进步期刊杂志。

冯铿(1907-1931),原名冯岭梅,广东潮州人。冯铿出身于富有文化教养的知识分子家庭,是民国时期潮汕最著名的女作家,1931年1月17日在上海东方饭店被国民政府逮捕,2月7日被枪决,是左联五烈士中唯一的女性作家。

代表作有政论文《破坏和建设》《妇女运动的我见》,小说《月下》《一个可怜的女子》;散文《开学日》《夏夜的玫瑰》等。

李伟森(1903-1931),又名李求实,湖北武昌人。五四时,参加领导学生运动,是中国共青团早期领导人。1921年入党,1923年参加京汉铁路工人大罢工。1927年参加广州暴动,1930年春,参加上海“左联”的领导工作。同年8月,任中央宣传部秘书。

代表作有《小品文杂感集》,译著《朵思退夫斯基》等。

胡也频(1903-1931),福建福州人。少年当过学徒,后求学天津大沽口海军学校。曾在山东济南省立高中教书,与沈从文在上海《中央日报》编辑副刊《红与黑》。参加“左联”,加入中国共产党,任“左联”执行委员,兼工农通讯委员会主席。

代表作有中篇小说《到莫斯科去》《牺牲》等。

标题一

回忆

白莽

标题二

追忆

柔石

标题三

柔白

被捕

标题四

烈士

遇害

标题五

抒发

悲愤

鲁迅先生是以怎样的笔触回忆与白莽、柔石等人的交往 请阅读第一至第四部分,完成表格填写。

白莽

柔石

交往概括

人物品质

白莽

交往概括

人物品质

热情忠厚

爱憎分明

自尊敏感

直率坦诚

追求理想

富有革命精神

第一次见面是白莽送来原版的《彼得斐传》。

第二次见面是鲁迅送他藏的两本集子,并做了交谈。

第三次见面是白莽被捕获释后于鲁迅家中相见

裴多菲(1823~1849),原来译名为彼得斐,是匈牙利的爱国诗人和英雄,匈牙利伟大的革命诗人,也是匈牙利民族文学的奠基人,革命民主主义者,在瑟克什堡大血战中同沙俄军队作战时牺牲,年仅仅26岁。

代表作:诗歌《自由与爱情》《我愿意是激流》以及大量小说散文戏剧。

生命诚宝贵,爱情价更高。

若为自由故,二者皆可抛。

彼得斐

自由与爱情

民族之歌(节选)

起来,匈牙利人,祖国正在召唤!

是时候了,还不算太晚!

愿意作自由人呢,还是作奴隶

你们自己选择吧,就是这个问题。

向匈牙利的上帝宣誓,

我们宣誓,我们宣誓,

我们不再继续作奴隶!

彼得斐

引白莽自己翻译的诗来纪念白莽,实际上是用裴多菲类比和衬托白莽,这是最好的一种纪念。白莽热爱彼得斐的诗,翻译彼得斐的诗,而且用自己的革命实践,用自已的生命和鲜血表明他忠于这崇高的信念。鲁迅先生用这种方式赞扬白莽为自由而战、为自由献身的精神。

柔石

交往概括

人物品质

合办朝花社、做印本、做杂务,拼命译书还借款。

他视力不好,过马路却又担心鲁迅的安全。

终于决定改变创作的路子,答应做期刊编辑。

介绍冯铿女士与鲁迅认识

柔石

交往概括

人物品质

鲁迅托柔石带书给白莽,将合同交他带给书局。

在狱中写给同乡的信中还在挂念我

对失明母亲的拳拳之心

耿直忠诚

有台州式的硬气,

而且颇有点迂。

方孝孺

硬气

宁折不弯,舍生取义;

迂

固执,不适应实际。

柔石

硬气

为信仰而坚持不懈;

迂

书生气,缺乏经验。

作者把柔石比作方孝孺,是因为柔石和方孝孺在威武不屈、舍生取义的刚烈精神上是一致的,他们都将为后人所敬仰和赞颂;作者用朱棣惨无人道、滥杀无辜的暴行来暗示国民党反动派杀害进步青年的罪行,这是作者对国民党反动派的深刻揭露和控诉。

无论从旧道德,从新道德,只要是损己利人的,他就挑选上,自己背起来。

旧道德

旧有的在人民群众中长期形成的美好的道德

新道德

无产阶级思想指导下的道德

损己利人

为了别人的利益,宁可牺牲自己的高尚品德

这一段议论性的文字,是作者对柔石崇高思想道德的评价和赞美。

原文

分析

第一个"疑心",是写对冯铿的印象。

在鲁迅看来,这种缺乏严酷的斗争经验的女青年常会有这样的缺点。看似在批评,但后面写她在监狱里"面目都浮肿了",可见她是一个坚强可敬的革命青年。

第二个"疑心",是指柔石可能受冯铿的影响。

暗示他们是志同道合的同志。

(1)我疑心…急于事功

(2)我又疑心柔石…是发源于她的主张的。

(3)但我又疑心我自己…的

第三个"疑心",是作者以自己的弱点来反衬冯铿的优点。

写冯铿:"体质是弱的,也并不美丽"——反衬其意志是强的,心灵是美的

牺牲(木刻)

【德】珂勒惠支 作

柔石之母的遭遇与该版画的内容相似。

这也从另一个侧面控诉了当时无言论自由的社会。

这部分在写法上与前三部分有何不同?

作者无法明确地表达对烈士的悼念,只好用含蓄的方法来表达自己的感情。

前三部分以记叙为主,

这部分以议论兼抒情为主。

不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸。

所有追求光明,敢于斗争不惧牺牲的中国青年

从

个

体

到

群

像

面对革命青年的被杀,作者如何表达自己的悲愤之情 请从文中找出相关语句,进行赏读。

1. “并非为了别的,只因为两年以来,悲愤总时时来袭击我的心,至今没有停止,我很想借此算是竦身一摇,将悲哀摆脱,给自己轻松 一下,照直说,就是我倒要将他们忘却了。”

“悲愤” ,悲哀和愤怒。鲁迅悲哀的是自己失掉了很好的朋友, 中国失掉了很好的青年;愤怒的是国民党反动派对革命青年的血腥屠杀。

“忘却” ,是暂时摆脱悲哀,化悲痛为力量。

反映出国民党反动派对社会各界施行高压政策,白色恐怖严重的现实。

2.当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事,只在《文艺新闻》上有一点隐约其辞的文章。

不敢载

进步报刊的态度

不愿载

中立报刊的态度

不屑载

反动报刊的态度

隐约其辞

“左联”领导的刊物的态度

“原来如此”短短四个字,表达出作者对国民党反动派卑劣凶残地杀害革命青年的无比愤慨。句中的惊叹号表现出作者强烈的愤怒与震惊,省略号则包含了难以尽述的愤恨以及对死者的无尽的痛惜与怀念。

3.得知柔石等被害的消息,作者仅用“原来如此!……”表达怎样的情感

首联 ——“惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝”中“挈妇将雏“指文中“这一夜,我烧掉了朋友们的旧信札,就和女人抱着孩子走在一个客栈里”, 写“我”保存实力的“逃走”。

4.文中“惯于长夜过春时”一诗中的许多内容在课文中多处地方有所表述,试举出有关语句加以印证理解。

颔联 —— ”梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗”中“慈母泪”指文中“不几天,即听得外面

纷纷传我被捕,或是被杀了”“连母亲在北

京也急得生病了”,写母子情。

颈联 ——“忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗”中的“朋辈成新鬼”指文中“柔石和其他二十三人,已于二月七日夜或八日晨,在龙华警备司令部被枪毙了”,写烈士遭难。

4.文中“惯于长夜过春时”一诗中的许多内容在课文中多处地方有所表述,试举出有关语句加以印证理解。

尾联 ——“吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣”中的“无写处”指文中“在中国,那时是确无写处的,禁锢得比罐头还严密”,写黑暗统治。

5.全文共引用了方孝孺宁死不肯起草诏书、《说岳全传》高僧坐化、向子期《思旧赋》悼念亲友三个典故,有何目的和作用?

典故

目的

作用

(1)方孝孺宁死不肯起草诏书(8)

(2)《说岳全传》高僧坐化 (21)

类比突出柔石性格中的硬气和迂

揭露国民党反动派滥杀无辜与奸相秦桧没什么不同。

用明成祖朱棣滥杀无辜的罪行,暗示国民党反动派杀害革命青年的罪行。

表明自己不会像高僧哪样束手待毙,而是逃走以保存实力,继续战斗。

5.全文共引用了方孝孺宁死不肯起草诏书、《说岳全传》高僧坐化、向子期《思旧赋》悼念亲友三个典故,有何目的和作用?

典故

目的

作用

(3)向子期《思旧赋》悼念亲友(35)

揭露蒋介石反动统治与司马氏以杀伐手段建立的晋朝一样,在政治上都是极端黑暗的。

说明在黑暗统治下,正直的人是没有言论自由的。

总结

三个典故主要运用了议论的表达方式强化了叙事的深度和广度,较为含蓄的表现了对烈士们的深痛悼念和对黑暗政治的强烈不满。

6.揣摩结尾关键句中饱含的情感:

(1)作者意识到革命斗争的长期性和曲折性,(2)必须摆脱悲哀以进行更有效的战斗。(3)是对革命胜利的坚定信心,正义事业一定胜利;(4)是对革命烈士精神永垂不朽的赞扬,激励后人以烈士为榜样,前赴后继,坚持斗争,向着光明的未来前行。

(1)“中国失掉了很好的青年,我在悲愤中沉静下去了……”

(2)“目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸”

(3)“夜正长,路也正长”

(4)“但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。 …… ”

“忘却”是“记念”的目的。

将由战友牺牲而带来的无比悲痛暂时搁置一边,把情绪从悲痛中摆脱出来,化悲痛为力量,以更有效的战斗来纪念死者。

“忘却”是为了战斗,是为了更好地“记念”。

长时间的悲痛对革命无益,不如摆脱精神和情感的包袱,轻装上路,投入战斗,完成烈士未竟的事业,这样才是对死难者最好的“记念”。

《记念刘和珍君》以讽刺的口吻说“忘却的救主快要降临了罢”,《为了忘却的记念》则说“我不如忘却,不说的好罢”,这两处的“忘却”表达的情感是否相同?请谈谈自己的看法。

《记念刘和珍君》中的“忘却”意在警醒人们,也提醒自己,不要忘记烈士的鲜血,要总结教训,为了“更奋然而前行”。

《为了忘却的记念》中的“忘却”是将由战友牺牲而带来的无限悲痛暂时搁置一边,把情绪从悲痛中摆脱出来,化悲痛为力量,以更有效的战斗来纪念死者。

文章通过记叙作者与柔石、白莽等“左联”五烈士生前的交往以及他们遇害的经过,揭露和控诉国民党反动派“围剿”革命作家的罪行,抨击了当时“禁锢得比罐头还严密”的黑暗统治,表达了对革命烈士的沉痛哀悼之情,同时,表达了与敌人斗争到底的精神和革命必胜的坚定信念。

1930年3月2日,“左联”在上海成立,它是一个由文学研究会、创造社、鲁迅发起的进步青年所组成的文学组织。“左联”倡导无产阶级革命文学,并把马克思主义理论作为工作方针,主张“对旧社会和旧势力的斗争必须坚持、持久,而且要注重实力”。白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频均参加了这一进步组织。

土地革命战争时期,国民党反动派配合反革命的军事“围剿”,疯狂地进行反革命的文化“围剿”。他们一方面利用反动文人对抗革命文艺运动,一方面大肆逮捕拘禁秘密杀害革命作家。

1931年1月11日,柔石、白莽等左联的五位青年作家被捕。同年2月7日被秘密枪杀于上海龙华,鲁迅也时刻面临被捕的危险境地。在闻知柔石、白莽等左联的五位青年遇难的消息后,发表《中国无产阶级革命文学和前驱的血》《黑暗中国的文艺界的现状》等文章,强烈抗议和揭露反动派的罪行。1933年2月7至8日,在烈士遇难两周年的日子里,鲁迅带着无限的悲愤写下此文。

为了忘却的记念

“忘却”,将悲哀摆脱、搁置

记住愤怒,不忘先烈,更好地战斗

如何理解本文看似矛盾的题目?作者要“忘却”的是什么?“记念”的是什么?

白莽(1909-1931),又名殷夫,原名徐祖华,浙江象山人;1927年考入上海同济大学,积极投身反帝爱国斗争运动,是“左联”发起人之一。牺牲前他曾四度入狱,均被哥哥保释而出。他感激哥哥的手足之情,但追求真理坚不屈从。

主要作品有《别了,哥哥》《血字》《孩儿塔》《伏尔加的黑浪》等。

柔石(1902-1931),原名赵平复,浙江宁海人。柔石先生一生积极从事新文化运动,唤醒民众忧国忧民的革命意识。

代表作品有短篇小说集《疯人》《希望》《为奴隶的母亲》,中篇小说《二月》《三姊妹》等。主办《朝花》《语丝》等进步期刊杂志。

冯铿(1907-1931),原名冯岭梅,广东潮州人。冯铿出身于富有文化教养的知识分子家庭,是民国时期潮汕最著名的女作家,1931年1月17日在上海东方饭店被国民政府逮捕,2月7日被枪决,是左联五烈士中唯一的女性作家。

代表作有政论文《破坏和建设》《妇女运动的我见》,小说《月下》《一个可怜的女子》;散文《开学日》《夏夜的玫瑰》等。

李伟森(1903-1931),又名李求实,湖北武昌人。五四时,参加领导学生运动,是中国共青团早期领导人。1921年入党,1923年参加京汉铁路工人大罢工。1927年参加广州暴动,1930年春,参加上海“左联”的领导工作。同年8月,任中央宣传部秘书。

代表作有《小品文杂感集》,译著《朵思退夫斯基》等。

胡也频(1903-1931),福建福州人。少年当过学徒,后求学天津大沽口海军学校。曾在山东济南省立高中教书,与沈从文在上海《中央日报》编辑副刊《红与黑》。参加“左联”,加入中国共产党,任“左联”执行委员,兼工农通讯委员会主席。

代表作有中篇小说《到莫斯科去》《牺牲》等。

标题一

回忆

白莽

标题二

追忆

柔石

标题三

柔白

被捕

标题四

烈士

遇害

标题五

抒发

悲愤

鲁迅先生是以怎样的笔触回忆与白莽、柔石等人的交往 请阅读第一至第四部分,完成表格填写。

白莽

柔石

交往概括

人物品质

白莽

交往概括

人物品质

热情忠厚

爱憎分明

自尊敏感

直率坦诚

追求理想

富有革命精神

第一次见面是白莽送来原版的《彼得斐传》。

第二次见面是鲁迅送他藏的两本集子,并做了交谈。

第三次见面是白莽被捕获释后于鲁迅家中相见

裴多菲(1823~1849),原来译名为彼得斐,是匈牙利的爱国诗人和英雄,匈牙利伟大的革命诗人,也是匈牙利民族文学的奠基人,革命民主主义者,在瑟克什堡大血战中同沙俄军队作战时牺牲,年仅仅26岁。

代表作:诗歌《自由与爱情》《我愿意是激流》以及大量小说散文戏剧。

生命诚宝贵,爱情价更高。

若为自由故,二者皆可抛。

彼得斐

自由与爱情

民族之歌(节选)

起来,匈牙利人,祖国正在召唤!

是时候了,还不算太晚!

愿意作自由人呢,还是作奴隶

你们自己选择吧,就是这个问题。

向匈牙利的上帝宣誓,

我们宣誓,我们宣誓,

我们不再继续作奴隶!

彼得斐

引白莽自己翻译的诗来纪念白莽,实际上是用裴多菲类比和衬托白莽,这是最好的一种纪念。白莽热爱彼得斐的诗,翻译彼得斐的诗,而且用自己的革命实践,用自已的生命和鲜血表明他忠于这崇高的信念。鲁迅先生用这种方式赞扬白莽为自由而战、为自由献身的精神。

柔石

交往概括

人物品质

合办朝花社、做印本、做杂务,拼命译书还借款。

他视力不好,过马路却又担心鲁迅的安全。

终于决定改变创作的路子,答应做期刊编辑。

介绍冯铿女士与鲁迅认识

柔石

交往概括

人物品质

鲁迅托柔石带书给白莽,将合同交他带给书局。

在狱中写给同乡的信中还在挂念我

对失明母亲的拳拳之心

耿直忠诚

有台州式的硬气,

而且颇有点迂。

方孝孺

硬气

宁折不弯,舍生取义;

迂

固执,不适应实际。

柔石

硬气

为信仰而坚持不懈;

迂

书生气,缺乏经验。

作者把柔石比作方孝孺,是因为柔石和方孝孺在威武不屈、舍生取义的刚烈精神上是一致的,他们都将为后人所敬仰和赞颂;作者用朱棣惨无人道、滥杀无辜的暴行来暗示国民党反动派杀害进步青年的罪行,这是作者对国民党反动派的深刻揭露和控诉。

无论从旧道德,从新道德,只要是损己利人的,他就挑选上,自己背起来。

旧道德

旧有的在人民群众中长期形成的美好的道德

新道德

无产阶级思想指导下的道德

损己利人

为了别人的利益,宁可牺牲自己的高尚品德

这一段议论性的文字,是作者对柔石崇高思想道德的评价和赞美。

原文

分析

第一个"疑心",是写对冯铿的印象。

在鲁迅看来,这种缺乏严酷的斗争经验的女青年常会有这样的缺点。看似在批评,但后面写她在监狱里"面目都浮肿了",可见她是一个坚强可敬的革命青年。

第二个"疑心",是指柔石可能受冯铿的影响。

暗示他们是志同道合的同志。

(1)我疑心…急于事功

(2)我又疑心柔石…是发源于她的主张的。

(3)但我又疑心我自己…的

第三个"疑心",是作者以自己的弱点来反衬冯铿的优点。

写冯铿:"体质是弱的,也并不美丽"——反衬其意志是强的,心灵是美的

牺牲(木刻)

【德】珂勒惠支 作

柔石之母的遭遇与该版画的内容相似。

这也从另一个侧面控诉了当时无言论自由的社会。

这部分在写法上与前三部分有何不同?

作者无法明确地表达对烈士的悼念,只好用含蓄的方法来表达自己的感情。

前三部分以记叙为主,

这部分以议论兼抒情为主。

不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸。

所有追求光明,敢于斗争不惧牺牲的中国青年

从

个

体

到

群

像

面对革命青年的被杀,作者如何表达自己的悲愤之情 请从文中找出相关语句,进行赏读。

1. “并非为了别的,只因为两年以来,悲愤总时时来袭击我的心,至今没有停止,我很想借此算是竦身一摇,将悲哀摆脱,给自己轻松 一下,照直说,就是我倒要将他们忘却了。”

“悲愤” ,悲哀和愤怒。鲁迅悲哀的是自己失掉了很好的朋友, 中国失掉了很好的青年;愤怒的是国民党反动派对革命青年的血腥屠杀。

“忘却” ,是暂时摆脱悲哀,化悲痛为力量。

反映出国民党反动派对社会各界施行高压政策,白色恐怖严重的现实。

2.当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事,只在《文艺新闻》上有一点隐约其辞的文章。

不敢载

进步报刊的态度

不愿载

中立报刊的态度

不屑载

反动报刊的态度

隐约其辞

“左联”领导的刊物的态度

“原来如此”短短四个字,表达出作者对国民党反动派卑劣凶残地杀害革命青年的无比愤慨。句中的惊叹号表现出作者强烈的愤怒与震惊,省略号则包含了难以尽述的愤恨以及对死者的无尽的痛惜与怀念。

3.得知柔石等被害的消息,作者仅用“原来如此!……”表达怎样的情感

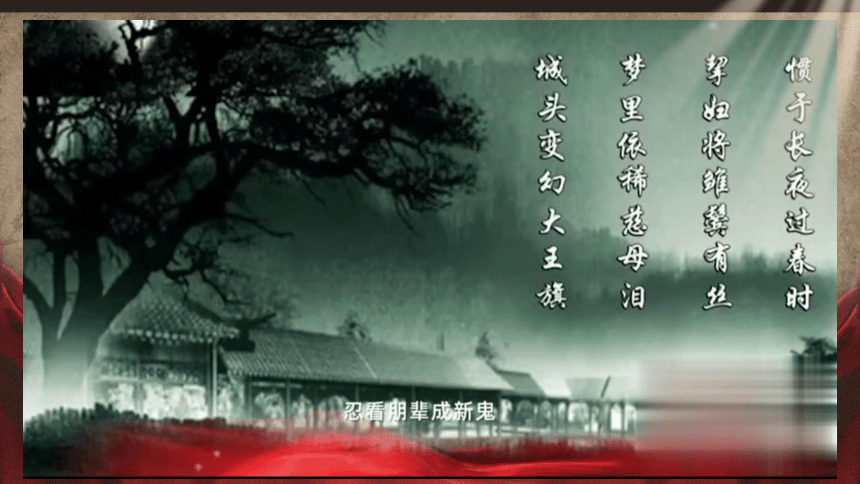

首联 ——“惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝”中“挈妇将雏“指文中“这一夜,我烧掉了朋友们的旧信札,就和女人抱着孩子走在一个客栈里”, 写“我”保存实力的“逃走”。

4.文中“惯于长夜过春时”一诗中的许多内容在课文中多处地方有所表述,试举出有关语句加以印证理解。

颔联 —— ”梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗”中“慈母泪”指文中“不几天,即听得外面

纷纷传我被捕,或是被杀了”“连母亲在北

京也急得生病了”,写母子情。

颈联 ——“忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗”中的“朋辈成新鬼”指文中“柔石和其他二十三人,已于二月七日夜或八日晨,在龙华警备司令部被枪毙了”,写烈士遭难。

4.文中“惯于长夜过春时”一诗中的许多内容在课文中多处地方有所表述,试举出有关语句加以印证理解。

尾联 ——“吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣”中的“无写处”指文中“在中国,那时是确无写处的,禁锢得比罐头还严密”,写黑暗统治。

5.全文共引用了方孝孺宁死不肯起草诏书、《说岳全传》高僧坐化、向子期《思旧赋》悼念亲友三个典故,有何目的和作用?

典故

目的

作用

(1)方孝孺宁死不肯起草诏书(8)

(2)《说岳全传》高僧坐化 (21)

类比突出柔石性格中的硬气和迂

揭露国民党反动派滥杀无辜与奸相秦桧没什么不同。

用明成祖朱棣滥杀无辜的罪行,暗示国民党反动派杀害革命青年的罪行。

表明自己不会像高僧哪样束手待毙,而是逃走以保存实力,继续战斗。

5.全文共引用了方孝孺宁死不肯起草诏书、《说岳全传》高僧坐化、向子期《思旧赋》悼念亲友三个典故,有何目的和作用?

典故

目的

作用

(3)向子期《思旧赋》悼念亲友(35)

揭露蒋介石反动统治与司马氏以杀伐手段建立的晋朝一样,在政治上都是极端黑暗的。

说明在黑暗统治下,正直的人是没有言论自由的。

总结

三个典故主要运用了议论的表达方式强化了叙事的深度和广度,较为含蓄的表现了对烈士们的深痛悼念和对黑暗政治的强烈不满。

6.揣摩结尾关键句中饱含的情感:

(1)作者意识到革命斗争的长期性和曲折性,(2)必须摆脱悲哀以进行更有效的战斗。(3)是对革命胜利的坚定信心,正义事业一定胜利;(4)是对革命烈士精神永垂不朽的赞扬,激励后人以烈士为榜样,前赴后继,坚持斗争,向着光明的未来前行。

(1)“中国失掉了很好的青年,我在悲愤中沉静下去了……”

(2)“目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸”

(3)“夜正长,路也正长”

(4)“但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。 …… ”

“忘却”是“记念”的目的。

将由战友牺牲而带来的无比悲痛暂时搁置一边,把情绪从悲痛中摆脱出来,化悲痛为力量,以更有效的战斗来纪念死者。

“忘却”是为了战斗,是为了更好地“记念”。

长时间的悲痛对革命无益,不如摆脱精神和情感的包袱,轻装上路,投入战斗,完成烈士未竟的事业,这样才是对死难者最好的“记念”。

《记念刘和珍君》以讽刺的口吻说“忘却的救主快要降临了罢”,《为了忘却的记念》则说“我不如忘却,不说的好罢”,这两处的“忘却”表达的情感是否相同?请谈谈自己的看法。

《记念刘和珍君》中的“忘却”意在警醒人们,也提醒自己,不要忘记烈士的鲜血,要总结教训,为了“更奋然而前行”。

《为了忘却的记念》中的“忘却”是将由战友牺牲而带来的无限悲痛暂时搁置一边,把情绪从悲痛中摆脱出来,化悲痛为力量,以更有效的战斗来纪念死者。

文章通过记叙作者与柔石、白莽等“左联”五烈士生前的交往以及他们遇害的经过,揭露和控诉国民党反动派“围剿”革命作家的罪行,抨击了当时“禁锢得比罐头还严密”的黑暗统治,表达了对革命烈士的沉痛哀悼之情,同时,表达了与敌人斗争到底的精神和革命必胜的坚定信念。