纲要(下)第18课 冷战与国际格局的演变 课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(下)第18课 冷战与国际格局的演变 课件(共20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-03 11:15:34 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

上课时间:2025年4月3日

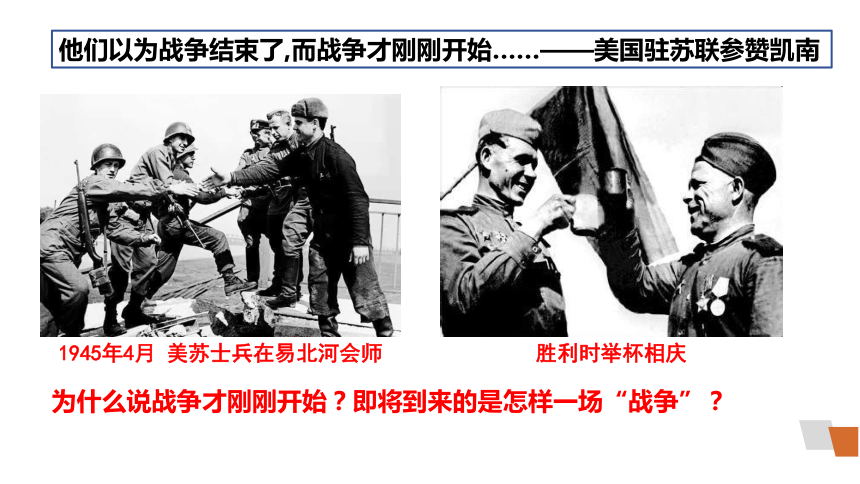

1945年4月 美苏士兵在易北河会师

胜利时举杯相庆

他们以为战争结束了,而战争才刚刚开始……——美国驻苏联参赞凯南

为什么说战争才刚刚开始?即将到来的是怎样一场“战争”?

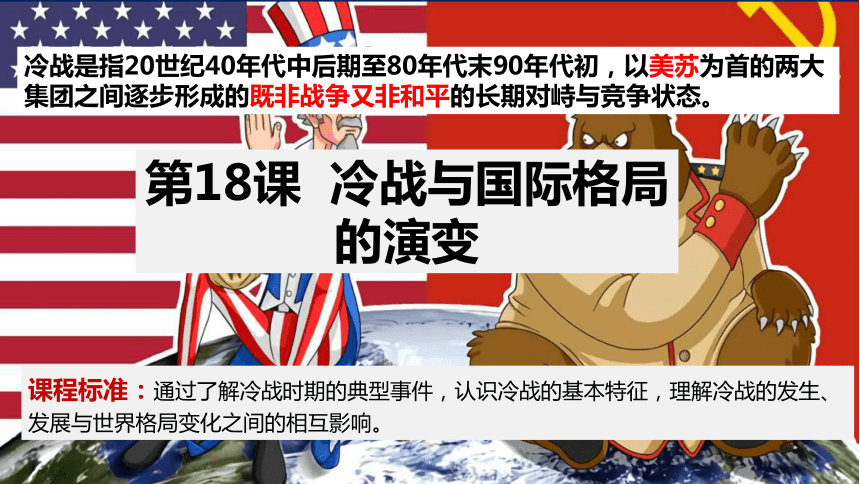

第18课 冷战与国际格局的演变

课程标准:通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

冷战是指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态。

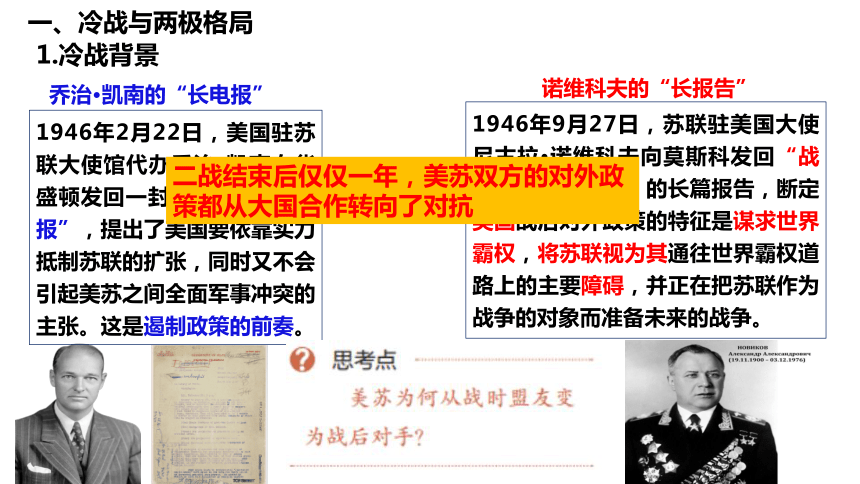

乔治·凯南的“长电报”

诺维科夫的“长报告”

1946年2月22日,美国驻苏联大使馆代办乔治·凯南向华盛顿发回一封8000字“长电报”,提出了美国要依靠实力抵制苏联的扩张,同时又不会引起美苏之间全面军事冲突的主张。这是遏制政策的前奏。

1946年9月27日,苏联驻美国大使尼古拉·诺维科夫向莫斯科发回“战后美国对外政策”的长篇报告,断定美国战后对外政策的特征是谋求世界霸权,将苏联视为其通往世界霸权道路上的主要障碍,并正在把苏联作为战争的对象而准备未来的战争。

一、冷战与两极格局

二战结束后仅仅一年,美苏双方的对外政策都从大国合作转向了对抗

1.冷战背景

称霸世界,把苏联看做其最大障碍。

保证国家安全,扩大在东欧的影响

①二战结束后,消灭法西斯,美国和苏联失去了战时同盟的基础。

②

1.冷战背景

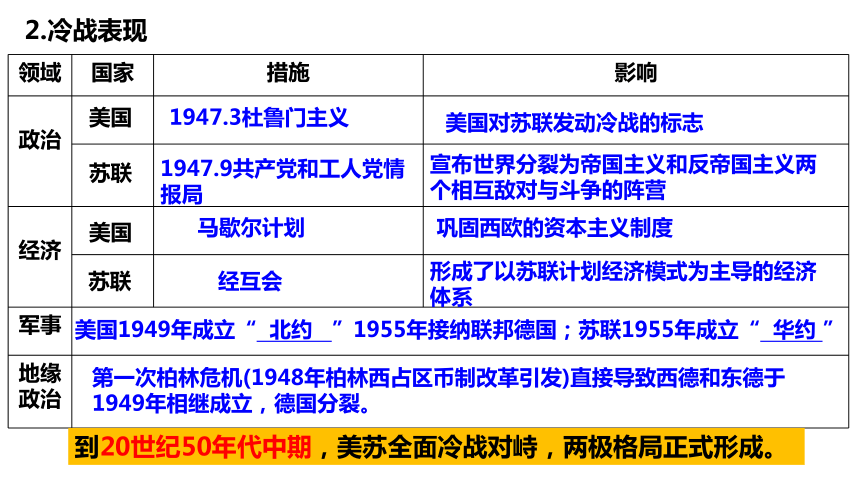

领域 国家 措施 影响

政治

经济

军事 地缘政治 美国

苏联

1947.3杜鲁门主义

美国对苏联发动冷战的标志

1947.9共产党和工人党情报局

宣布世界分裂为帝国主义和反帝国主义两个相互敌对与斗争的阵营

美国

苏联

经互会

巩固西欧的资本主义制度

马歇尔计划

形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系

美国1949年成立“ 北约 ”1955年接纳联邦德国;苏联1955年成立“ 华约 ”

2.冷战表现

第一次柏林危机(1948年柏林西占区币制改革引发)直接导致西德和东德于1949年相继成立,德国分裂。

到20世纪50年代中期,美苏全面冷战对峙,两极格局正式形成。

德意志联邦共和国

(西德)1949.9

德意志民主共和国

(东德)1949.10

1949年,德国分裂

第一次柏林危机

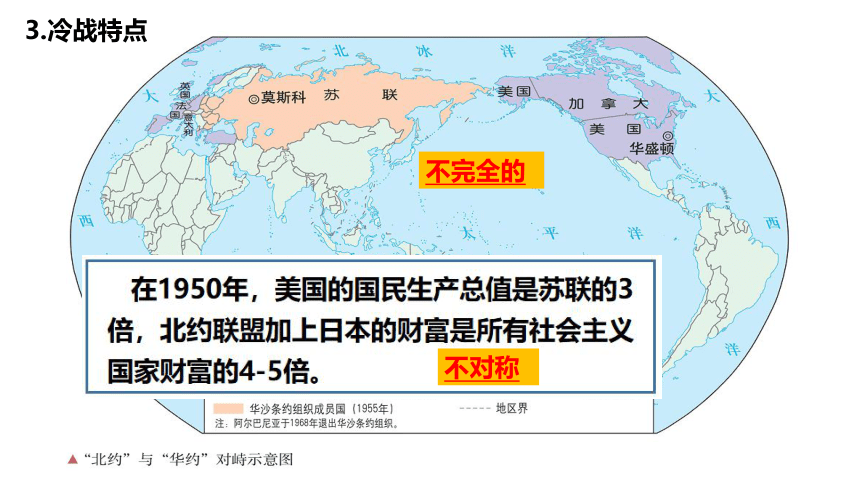

不对称

不完全的

3.冷战特点

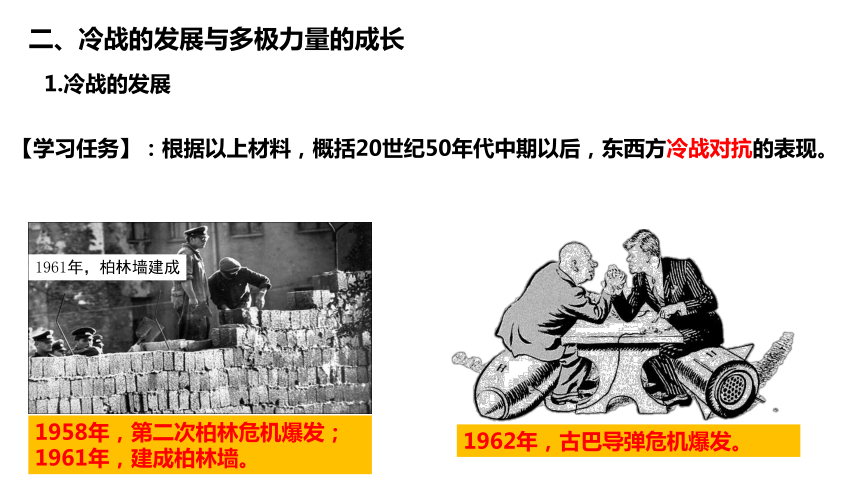

【学习任务】:根据以上材料,概括20世纪50年代中期以后,东西方冷战对抗的表现。

1961年,柏林墙建成

二、冷战的发展与多极力量的成长

1.冷战的发展

1958年,第二次柏林危机爆发;

1961年,建成柏林墙。

1962年,古巴导弹危机爆发。

2.多极力量的成长

1971年7月6日,美国总统尼克松在堪萨斯城的讲话中指出: 从经济角度看,美国不再是世界头号国家,世界也不再仅有两个超级大国。从经济状况和经济潜力看,当今世界有五大力量中心。

未来五年、十年或十五年,在我们有生之年,我们将看到五大超级经济力量:

美国、苏联、西欧、大陆中国,当然还有日本。

这五国将决定经济的未来,由于经济力量对其他力量的关健作用,这些国家也将决定本世纪最后1/3时间的前途。

这意味着,与我们在第二次世界大战结束后所处的地位相比,美国面临着我们甚至连做梦也没有想到的挑战。

在即将到来的世界中,美国将不再处于十分突出的地位,或者完全占支配地位了。

——编者摘译自《尼克松在堪萨斯城的讲话》(1971年7月6日)英文版

【学习任务】:根据以上材料并阅读教材,概括对美国地位挑战的因素。

①资本主义阵营逐渐分化

欧洲共同体的成立和发展,日本经济的“起飞”及其要成为“政治大国的追求”,表明以美国为首的西方阵营逐渐分化。西欧和日本逐渐成为重要的国际力量。

②社会主义阵营逐渐瓦解

苏联的大国主义和民族利己主义导致东欧国家反对苏联控制的斗争,中苏关系的破裂,表明以苏联为首的社会主义阵营开始瓦解。

1964

第一颗原子弹爆炸成功

第一颗氢弹爆炸成功

1972

1967

1971

1970

第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功

尼克松访华

中国恢复联合国合法席位

1972

中日建交

③中国成为国际社会中不可忽视的政治力量

中国自力更生拥有两弹一星、中华人民共和国恢复在联合国的合法席位、美国总统尼克松访华等重大事件为标志。

在万隆会议基础上,1961年在南斯拉夫贝尔格莱德召开了第一次不结盟国家和政府首脑会议,提出不结盟和非集团化原则,是不结盟运动兴起的标志。

1955年亚非国家和地区第一次在没有西方殖民国家参加的情况下举行了万隆会议(印度尼西亚),诞生了体现和平共处原则的“万隆精神”。周恩来提出了求同存异方针。

万隆会议和不结盟运动,标志着发展中国家以独立的政治力量登上国际政治舞台

④第三世界的兴起

20世纪 70年代末 (敌对) 1985年之后 (缓和)

③苏联实行战略收缩,撤军阿富汗,不再干涉东欧事务,同意两德统一,与中国关系正常化

苏联:1979年,入侵阿富汗

美国:战略防御计划

①建立多层次对话机制

②裁军

1987年《中导条约》

1991年《削减和限制进攻性战略武器条约》

以苏联的退让和妥协为前提

三、两极格局的瓦解

1、美苏关系变化

自主学习:阅读教材梳理美苏关系的表现

三、两极格局的瓦解

2、瓦解标志

1991年12月26日,苏联解体

3、瓦解原因

①外部:苏联放任西方对东欧的“和平演变”攻势

②内部:国内改革背离了社会主义方向,放弃共产党的

领导地位

“和平演变”

指西方国家通过政治、经济、文化渗透,对苏联、东欧等社会主义国家进行一场“没有硝烟的战争”,促使它们向资本主义“和平演变”。

两极格局崩溃,冷战结束,世界多极化趋势不可逆转

俄乌冲突后,“新冷战”说已充斥西方舆论场。美国和西方国家鼓吹回归“平行世界”,主张退回狭小的西方世界,放任国际社会逐渐裂变为西方和非西方这两个“平行世界”。美国为了维护霸权地位,试图将这种“平行关系”塑造为冷战时的对峙状态,重新制造阵营对立。

——《俄乌冲突的历史经纬与时代警示》

冷战结束了,冷战思维依然存在。

冷战结束了吗

抛弃冷战思维,用更加理性的方式解决国际争端,以对话与合作构筑符合时代要求的新安全观,才能为人类带来持久的和平与繁荣。

本课小结

1、1958年,美苏签订“文化技术和教育领域的交流协议”。两国展开了一系列文化往来,赴美的苏联学者90%为科学家、工程师,而赴苏联的美国学者90%是人文社会科学领域的专家。这表明

A.美国旨在缓和与苏联的紧张关系 B.经济全球化的进程进一步加快

C.冷战格局下美苏交流与对抗并存 D.苏联加强对美国输出意识形态

2、20世纪50年代末,美国国务院专门设立主管文化外交的国际文化关系局,来推动美国与苏联之间的文化交流。美国心理战略委员会还主持一个“学说宣传项目”来与社会主义学说进行对抗和攻击。美国这样做的主要意图

A.宣传美国价值,实现和平演变 B.促进世界和平,繁荣多元文化

C.团结苏联等国,消除文化分歧 D.帮助苏联改革,促进经济发展

练习:

C

A

3、1947年美国总统杜鲁门在国会发表演说:“我们必须支持自由国家的人民抵抗少数武装分子,或外来压力的政府征服企图……全世界自由的人民指望着我们支持他们、维护他们的自由,否则可能危及世界和平。”这一言论

A.直接推动了北约的成立 B.标志两极格局正式形成

C.直接导致了德国的分裂 D.加剧了美苏两国的对抗

4、第二次世界大战后,美国政府在一份文件中宣称:“其目的不是同共产主义作斗争,而是同经济失调作斗争,因为经济失调很容易使一切极权主义运动在欧洲社会浑水摸鱼,现在俄国共产主义正要钻这个空子。”材料表明,美国实施马歇尔计划旨在

A.强化对西欧经济干预 B.扩大美国的海外市场

C.遏制共产主义的扩张 D.巩固美欧的同盟关系

D

C

上课时间:2025年4月3日

1945年4月 美苏士兵在易北河会师

胜利时举杯相庆

他们以为战争结束了,而战争才刚刚开始……——美国驻苏联参赞凯南

为什么说战争才刚刚开始?即将到来的是怎样一场“战争”?

第18课 冷战与国际格局的演变

课程标准:通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

冷战是指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态。

乔治·凯南的“长电报”

诺维科夫的“长报告”

1946年2月22日,美国驻苏联大使馆代办乔治·凯南向华盛顿发回一封8000字“长电报”,提出了美国要依靠实力抵制苏联的扩张,同时又不会引起美苏之间全面军事冲突的主张。这是遏制政策的前奏。

1946年9月27日,苏联驻美国大使尼古拉·诺维科夫向莫斯科发回“战后美国对外政策”的长篇报告,断定美国战后对外政策的特征是谋求世界霸权,将苏联视为其通往世界霸权道路上的主要障碍,并正在把苏联作为战争的对象而准备未来的战争。

一、冷战与两极格局

二战结束后仅仅一年,美苏双方的对外政策都从大国合作转向了对抗

1.冷战背景

称霸世界,把苏联看做其最大障碍。

保证国家安全,扩大在东欧的影响

①二战结束后,消灭法西斯,美国和苏联失去了战时同盟的基础。

②

1.冷战背景

领域 国家 措施 影响

政治

经济

军事 地缘政治 美国

苏联

1947.3杜鲁门主义

美国对苏联发动冷战的标志

1947.9共产党和工人党情报局

宣布世界分裂为帝国主义和反帝国主义两个相互敌对与斗争的阵营

美国

苏联

经互会

巩固西欧的资本主义制度

马歇尔计划

形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系

美国1949年成立“ 北约 ”1955年接纳联邦德国;苏联1955年成立“ 华约 ”

2.冷战表现

第一次柏林危机(1948年柏林西占区币制改革引发)直接导致西德和东德于1949年相继成立,德国分裂。

到20世纪50年代中期,美苏全面冷战对峙,两极格局正式形成。

德意志联邦共和国

(西德)1949.9

德意志民主共和国

(东德)1949.10

1949年,德国分裂

第一次柏林危机

不对称

不完全的

3.冷战特点

【学习任务】:根据以上材料,概括20世纪50年代中期以后,东西方冷战对抗的表现。

1961年,柏林墙建成

二、冷战的发展与多极力量的成长

1.冷战的发展

1958年,第二次柏林危机爆发;

1961年,建成柏林墙。

1962年,古巴导弹危机爆发。

2.多极力量的成长

1971年7月6日,美国总统尼克松在堪萨斯城的讲话中指出: 从经济角度看,美国不再是世界头号国家,世界也不再仅有两个超级大国。从经济状况和经济潜力看,当今世界有五大力量中心。

未来五年、十年或十五年,在我们有生之年,我们将看到五大超级经济力量:

美国、苏联、西欧、大陆中国,当然还有日本。

这五国将决定经济的未来,由于经济力量对其他力量的关健作用,这些国家也将决定本世纪最后1/3时间的前途。

这意味着,与我们在第二次世界大战结束后所处的地位相比,美国面临着我们甚至连做梦也没有想到的挑战。

在即将到来的世界中,美国将不再处于十分突出的地位,或者完全占支配地位了。

——编者摘译自《尼克松在堪萨斯城的讲话》(1971年7月6日)英文版

【学习任务】:根据以上材料并阅读教材,概括对美国地位挑战的因素。

①资本主义阵营逐渐分化

欧洲共同体的成立和发展,日本经济的“起飞”及其要成为“政治大国的追求”,表明以美国为首的西方阵营逐渐分化。西欧和日本逐渐成为重要的国际力量。

②社会主义阵营逐渐瓦解

苏联的大国主义和民族利己主义导致东欧国家反对苏联控制的斗争,中苏关系的破裂,表明以苏联为首的社会主义阵营开始瓦解。

1964

第一颗原子弹爆炸成功

第一颗氢弹爆炸成功

1972

1967

1971

1970

第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功

尼克松访华

中国恢复联合国合法席位

1972

中日建交

③中国成为国际社会中不可忽视的政治力量

中国自力更生拥有两弹一星、中华人民共和国恢复在联合国的合法席位、美国总统尼克松访华等重大事件为标志。

在万隆会议基础上,1961年在南斯拉夫贝尔格莱德召开了第一次不结盟国家和政府首脑会议,提出不结盟和非集团化原则,是不结盟运动兴起的标志。

1955年亚非国家和地区第一次在没有西方殖民国家参加的情况下举行了万隆会议(印度尼西亚),诞生了体现和平共处原则的“万隆精神”。周恩来提出了求同存异方针。

万隆会议和不结盟运动,标志着发展中国家以独立的政治力量登上国际政治舞台

④第三世界的兴起

20世纪 70年代末 (敌对) 1985年之后 (缓和)

③苏联实行战略收缩,撤军阿富汗,不再干涉东欧事务,同意两德统一,与中国关系正常化

苏联:1979年,入侵阿富汗

美国:战略防御计划

①建立多层次对话机制

②裁军

1987年《中导条约》

1991年《削减和限制进攻性战略武器条约》

以苏联的退让和妥协为前提

三、两极格局的瓦解

1、美苏关系变化

自主学习:阅读教材梳理美苏关系的表现

三、两极格局的瓦解

2、瓦解标志

1991年12月26日,苏联解体

3、瓦解原因

①外部:苏联放任西方对东欧的“和平演变”攻势

②内部:国内改革背离了社会主义方向,放弃共产党的

领导地位

“和平演变”

指西方国家通过政治、经济、文化渗透,对苏联、东欧等社会主义国家进行一场“没有硝烟的战争”,促使它们向资本主义“和平演变”。

两极格局崩溃,冷战结束,世界多极化趋势不可逆转

俄乌冲突后,“新冷战”说已充斥西方舆论场。美国和西方国家鼓吹回归“平行世界”,主张退回狭小的西方世界,放任国际社会逐渐裂变为西方和非西方这两个“平行世界”。美国为了维护霸权地位,试图将这种“平行关系”塑造为冷战时的对峙状态,重新制造阵营对立。

——《俄乌冲突的历史经纬与时代警示》

冷战结束了,冷战思维依然存在。

冷战结束了吗

抛弃冷战思维,用更加理性的方式解决国际争端,以对话与合作构筑符合时代要求的新安全观,才能为人类带来持久的和平与繁荣。

本课小结

1、1958年,美苏签订“文化技术和教育领域的交流协议”。两国展开了一系列文化往来,赴美的苏联学者90%为科学家、工程师,而赴苏联的美国学者90%是人文社会科学领域的专家。这表明

A.美国旨在缓和与苏联的紧张关系 B.经济全球化的进程进一步加快

C.冷战格局下美苏交流与对抗并存 D.苏联加强对美国输出意识形态

2、20世纪50年代末,美国国务院专门设立主管文化外交的国际文化关系局,来推动美国与苏联之间的文化交流。美国心理战略委员会还主持一个“学说宣传项目”来与社会主义学说进行对抗和攻击。美国这样做的主要意图

A.宣传美国价值,实现和平演变 B.促进世界和平,繁荣多元文化

C.团结苏联等国,消除文化分歧 D.帮助苏联改革,促进经济发展

练习:

C

A

3、1947年美国总统杜鲁门在国会发表演说:“我们必须支持自由国家的人民抵抗少数武装分子,或外来压力的政府征服企图……全世界自由的人民指望着我们支持他们、维护他们的自由,否则可能危及世界和平。”这一言论

A.直接推动了北约的成立 B.标志两极格局正式形成

C.直接导致了德国的分裂 D.加剧了美苏两国的对抗

4、第二次世界大战后,美国政府在一份文件中宣称:“其目的不是同共产主义作斗争,而是同经济失调作斗争,因为经济失调很容易使一切极权主义运动在欧洲社会浑水摸鱼,现在俄国共产主义正要钻这个空子。”材料表明,美国实施马歇尔计划旨在

A.强化对西欧经济干预 B.扩大美国的海外市场

C.遏制共产主义的扩张 D.巩固美欧的同盟关系

D

C

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体