2024-2025学年度黑龙江省齐齐哈尔市龙江县育英学校九年级语文 3月第一次模拟考试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024-2025学年度黑龙江省齐齐哈尔市龙江县育英学校九年级语文 3月第一次模拟考试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 58.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-02 21:15:23 | ||

图片预览

文档简介

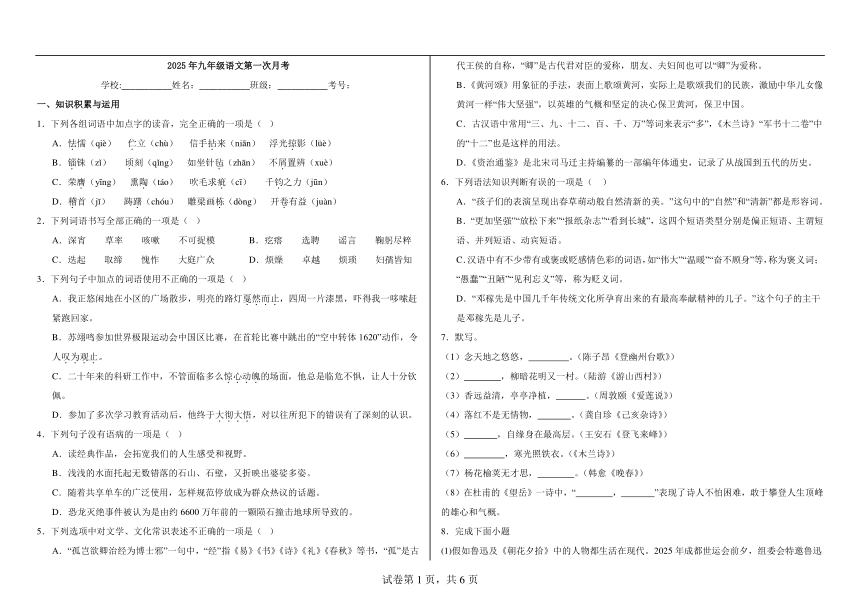

2025年九年级语文第一次月考

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:

一、知识积累与运用

1.下列各组词语中加点字的读音,完全正确的一项是( )

A.怯懦(qiè) 伫立(chù) 信手拈来(niān) 浮光掠影(lüè)

B.锱铢(zǐ) 顷刻(qǐng) 如坐针毡(zhān) 不屑置辨(xuè)

C.荣膺(yīng) 熏陶(táo) 吹毛求疵(cī) 千钧之力(jūn)

D.稽首(jī) 踌躇(chóu) 雕梁画栋(dòng) 开卷有益(juàn)

2.下列词语书写全部正确的一项是( )

A.深宵 草率 咳嗽 不可捉模 B.疙瘩 选聘 谣言 鞠躬尽粹

C.迭起 取缔 愧怍 大庭广众 D.烦燥 卓越 烦琐 妇孺皆知

3.下列句子中加点的词语使用不正确的一项是( )

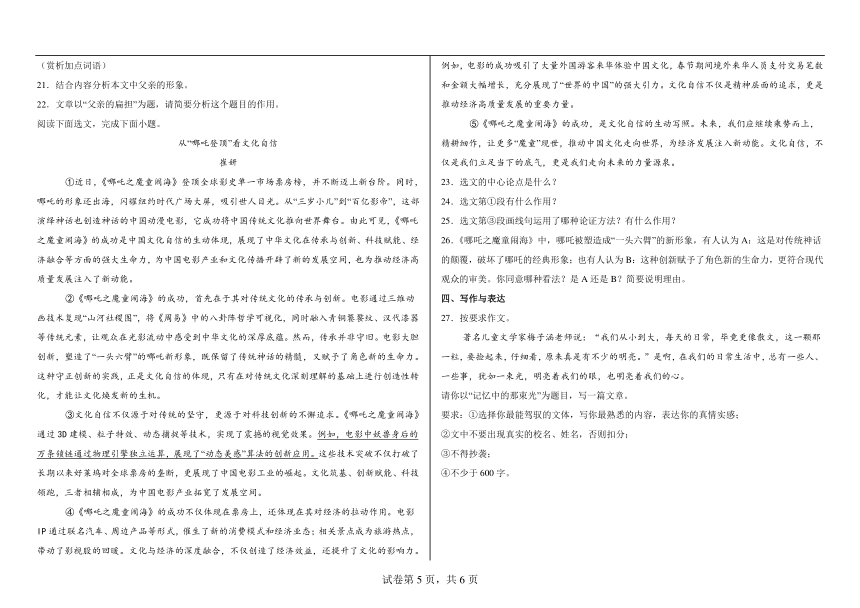

A.我正悠闲地在小区的广场散步,明亮的路灯戛然而止,四周一片漆黑,吓得我一哆嗦赶紧跑回家。

B.苏翊鸣参加世界极限运动会中国区比赛,在首轮比赛中跳出的“空中转体1620”动作,令人叹为观止。

C.二十年来的科研工作中,不管面临多么惊心动魄的场面,他总是临危不惧,让人十分钦佩。

D.参加了多次学习教育活动后,他终于大彻大悟,对以往所犯下的错误有了深刻的认识。

4.下列句子没有语病的一项是( )

A.读经典作品,会拓宽我们的人生感受和视野。

B.浅浅的水面托起无数错落的石山、石壁,又折映出婆娑多姿。

C.随着共享单车的广泛使用,怎样规范停放成为群众热议的话题。

D.恐龙灭绝事件被认为是由约6600万年前的一颗陨石撞击地球所导致的。

5.下列选项中对文学、文化常识表述不正确的一项是( )

A.“孤岂欲卿治经为博士邪”一句中,“经”指《易》《书》《诗》《礼》《春秋》等书,“孤”是古代王侯的自称,“卿”是古代君对臣的爱称,朋友、夫妇间也可以“卿”为爱称。

B.《黄河颂》用象征的手法,表面上歌颂黄河,实际上是歌颂我们的民族,激励中华儿女像黄河一样“伟大坚强”,以英雄的气概和坚定的决心保卫黄河,保卫中国。

C.古汉语中常用“三、九、十二、百、千、万”等词来表示“多”,《木兰诗》“军书十二卷”中的“十二”也是这样的用法。

D.《资治通鉴》是北宋司马迁主持编纂的一部编年体通史,记录了从战国到五代的历史。

6.下列语法知识判断有误的一项是( )

A.“孩子们的表演呈现出春草萌动般自然清新的美。”这句中的“自然”和“清新”都是形容词。

B.“更加坚强”“放松下来”“报纸杂志”“看到长城”,这四个短语类型分别是偏正短语、主谓短语、并列短语、动宾短语。

C.汉语中有不少带有或褒或贬感彩的词语,如“伟大”“温暖”“奋不顾身”等,称为褒义词;“愚蠢”“丑陋”“见利忘义”等,称为贬义词。

D.“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。”这个句子的主干是邓稼先是儿子。

7.默写。

(1)念天地之悠悠, 。(陈子昂《登幽州台歌》)

(2) ,柳暗花明又一村。(陆游《游山西村》)

(3)香远益清,亭亭净植, 。(周敦颐《爱莲说》)

(4)落红不是无情物, 。(龚自珍《己亥杂诗》)

(5) ,自缘身在最高层。(王安石《登飞来峰》)

(6) ,寒光照铁衣。(《木兰诗》)

(7)杨花榆荚无才思, 。(韩愈《晚春》)

(8)在杜甫的《望岳》一诗中,“ , ”表现了诗人不怕困难,敢于攀登人生顶峰的雄心和气概。

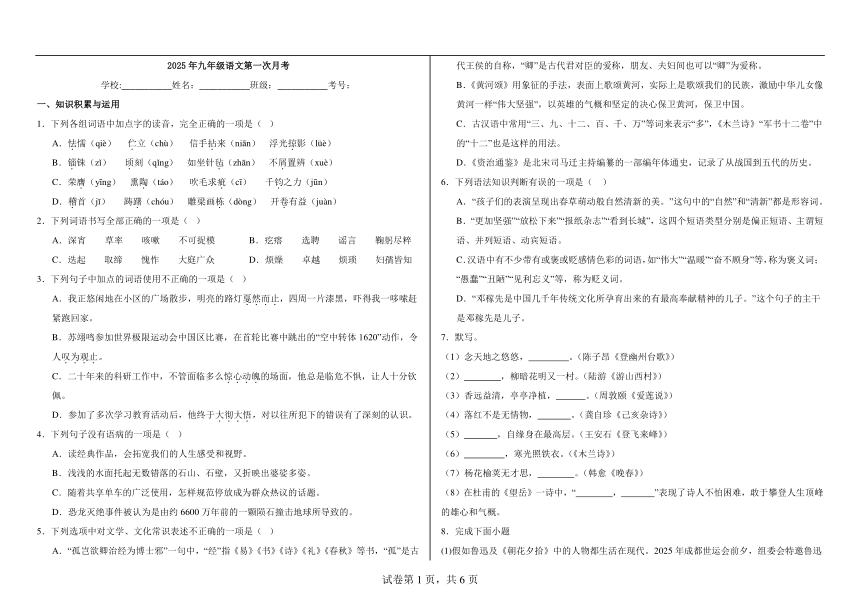

8.完成下面小题

(1)假如鲁迅及《朝花夕拾》中的人物都生活在现代。2025年成都世运会前夕,组委会特邀鲁迅携友出席世运会开幕式。《朝花夕拾》中的人物纷纷致电鲁迅,请求一同前往。请你帮助鲁迅从备选人物中选择一位同行者,并结合名著相关内容,阐述理由。

备选人物:长妈妈、陈莲河、范爱农、衍太太

(2)老师在一个人的生命中起着重要作用,名著中的人物也不例外。请你把下列表格中的空缺处补充完整。

出处 经历 转变

《朝花夕拾》 刚走上求学之路的鲁迅,遇到一位德高望重、严慈相济的老师,从此他告别了无拘无束的百草园。 ① (名字)先生教导幼年鲁迅,让他习文练字,学会尊敬师长,为他日后的学习埋下一颗种子。

日本求学,又遇到一位恩师,他为鲁迅添改讲义,订正解剖图。 恩师② (名字)严谨求实的科学精神感染了鲁迅。

《西游记》 孙悟空去拜师学艺时,遇到了他的第一位师傅③ (名字)。他给孙悟空起名,教给孙悟空长生之道、七十二般变化和“筋斗云”等本领。 他传授给孙悟空本领,使孙悟空有能力去西天取经,最终修得正果。

孙悟空被如来压在五行山下。后④ (名字)揭下如来的金字压贴。孙悟空出来后便拜他为师。 叛逆大胆、放纵不羁的孙悟空接受了去西天取经的任务,狂傲的心也被“定”了下来。

二、口语交际及综合性学习

9.古诗苑漫步

古诗就像一朵罕见的奇葩绽放在文坛上,散发着迷人的芬芳,吸引着我们前去观赏。九年级1班正在开展“古诗苑漫步”综合性学习活动,请你参与并完成以下任务。

(1)如果你是主持人,请为本次活动设计一段开场白。

(2)为配合这次主题活动,你们班打算设计几个活动,下面是其中一个活动,请你仿照示例再拟两个活动名称。

活动一:声情并茂诵古诗

活动二:

活动三:

(3)班上举行完活动后,下面是宣传委员在比赛结束后写的一则新闻,请你为其拟写标题。

为了弘扬博大精深的传统文化,让同学们进一步感受古诗词的魅力,我们八(1)班于3月10日至12日开展了以“经典诵读”为主题的古诗词诵读比赛,本次比赛设置了初赛、复赛、决赛三个环节,经过激烈的角逐,最终评出5名获奖者。这次诵读比赛,让同学们感受到了中华古典诗词的丰富多彩,激发了大家对传统文化的热爱之情。

三、阅读理解及分析

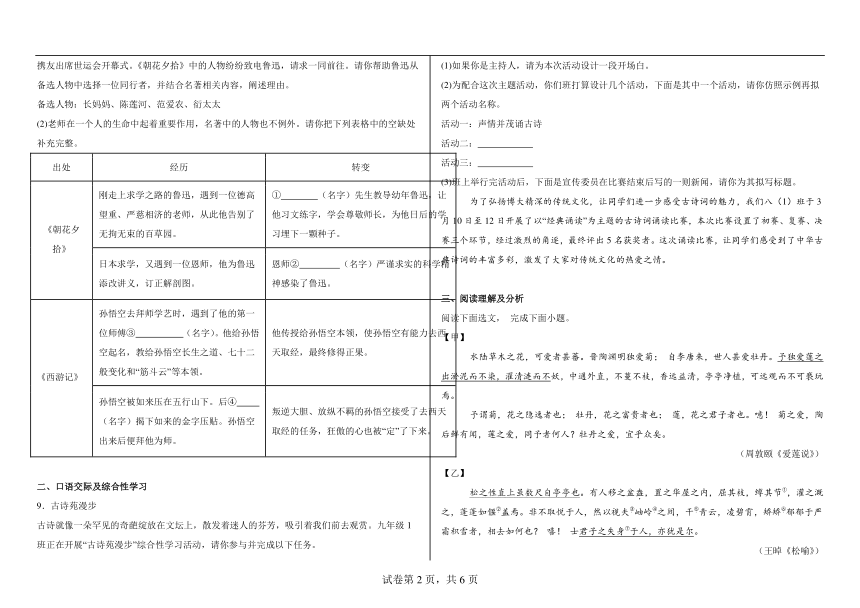

阅读下面选文, 完成下面小题。

【甲】

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊; 自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也; 牡丹,花之富贵者也; 莲,花之君子者也。噫! 菊之爱,陶后鲜有闻,莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

(周敦颐《爱莲说》)

【乙】

松之性直上虽数尺自亭亭也。有人移之盆盎,置之华屋之内,屈其枝,缚其节①,灌之溉之,蓬蓬如偃②盖焉。非不取悦于人,然以视夫③岫岭④之间,干⑤青云,凌碧霄,矫矫⑥郁郁于严霜积雪者,相去如何也? 嘻! 士君子之失身⑦于人,亦犹是尔。

(王晫《松喻》)

【注】①节:树木枝干交接处。②偃(yǎn)盖:车盖或伞盖。③夫(fú):代词, 那些。④岫(xiù)岭:山峰。⑤干:冲。⑥矫矫:威武的样子。⑦失身:失节。

10.请将以下表格补充完整。

字词 出处 方法 释义

盎 有人移之盆盎 据形索义:“盎”(àng)是形声字,形旁是“皿” (1)推测“盎”的意思与 关

凌 凌碧霄 语境推测:①冰凌。②侵犯,欺压。③杂乱,交错。④升,登上。 (2)(填序号)

11.请将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1) 予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

(2) 士君子之失身于人,亦犹是尔。

12.请用“/”给乙文中画波浪线的句子断句。 (断两处)

松之性直上虽数尺自亭亭也。

13.托物言志是中国古代文人常用的一种写作手法,结合文章内容说说甲乙两文分别表达了作者怎样的志趣。

阅读下面的非连续性文本,完成下面小题。

【材料一】

①科学家汇集了17项相关研究,分析了226889人的数据发现,走得越多,对健康的好处就越大。研究发现,即使人们每天步行多达2万步,对健康的好处仍持续增加,还没有发现上限。同时有强有力的证据表明,久坐的生活方式可能会导致心血管疾病的增加和寿命的缩短。

②根据世界卫生组织的数据,身体活动不足是世界上第四大常见死亡原因,每年有320万例死亡与身体活动不足有关。研究人员表示,当今世界虽然有越来越多的先进药物来治疗特定疾病,但应该始终强调生活方式的改变,包括饮食和运动,这在降低心血管疾病风险和延长寿命方面甚至比药物更有效。

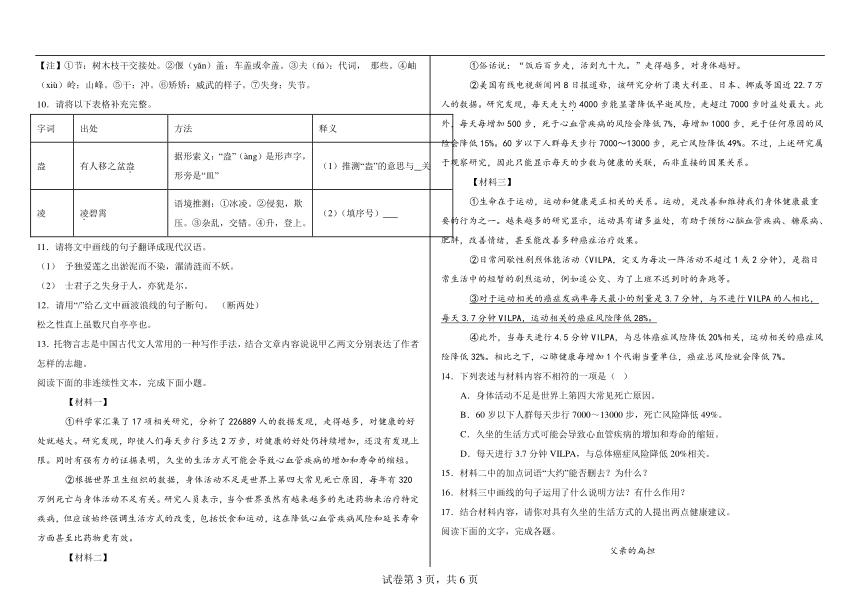

【材料二】

①俗话说:“饭后百步走,活到九十九。”走得越多,对身体越好。

②美国有线电视新闻网8日报道称,该研究分析了澳大利亚、日本、挪威等国近22.7万人的数据。研究发现,每天走大约4000步能显著降低早逝风险,走超过7000步时益处最大。此外,每天每增加500步,死于心血管疾病的风险会降低7%,每增加1000步,死于任何原因的风险会降低15%。60岁以下人群每天步行7000~13000步,死亡风险降低49%。不过,上述研究属于观察研究,因此只能显示每天的步数与健康的关联,而非直接的因果关系。

【材料三】

①生命在于运动,运动和健康是正相关的关系。运动,是改善和维持我们身体健康最重要的行为之一。越来越多的研究显示,运动具有诸多益处,有助于预防心脑血管疾病、糖尿病、肥胖,改善情绪,甚至能改善多种癌症治疗效果。

②日常间歇性剧烈体能活动(VILPA,定义为每次一阵活动不超过1或2分钟),是指日常生活中的短暂的剧烈运动,例如追公交、为了上班不迟到时的奔跑等。

③对于运动相关的癌症发病率每天最小的剂量是3.7分钟,与不进行VILPA的人相比,每天3.7分钟VILPA,运动相关的癌症风险降低28%。

④此外,当每天进行4.5分钟VILPA,与总体癌症风险降低20%相关,运动相关的癌症风险降低32%。相比之下,心肺健康每增加1个代谢当量单位,癌症总风险就会降低7%。

14.下列表述与材料内容不相符的一项是( )

A.身体活动不足是世界上第四大常见死亡原因。

B.60岁以下人群每天步行7000~13000步,死亡风险降低49%。

C.久坐的生活方式可能会导致心血管疾病的增加和寿命的缩短。

D.每天进行3.7分钟VILPA,与总体癌症风险降低20%相关。

15.材料二中的加点词语“大约”能否删去?为什么?

16.材料三中画线的句子运用了什么说明方法?有什么作用?

17.结合材料内容,请你对具有久坐的生活方式的人提出两点健康建议。

阅读下面的文字,完成各题。

父亲的扁担

吴晓波

①在父亲所有的农具中,扁担可能是最常用的。春上要给庄稼地备足农家肥,父亲是一担一担地挑,扁担是咯吱咯吱地响,早归的燕子绕着父亲上下飞,和扁担擦肩而过:夏天,父亲的扁担是响在田埂上最欢的一把口琴,抢收抢种,父亲要把刚刚打下的稻谷一趟一趟往谷场上挑:秋天,扁担在父亲的肩上唱着金色的歌,经常是一头挑着星星,一头挑着月亮,早出晚归。

②印象中,扁担基本上是和父亲形影不离,不离不弃。上街赶集,父亲用扁担挑着箩筐,装满了新下市的稻米,在集上卖了,换回来的,通常是扁担挑着的农药和化肥。就是串门走亲戚,父亲也习惯于挑着一个扁担,扁担上头扎着一个包袱,父亲说带着扁担方便,遇到什么事,扁担都能用得上。

③父亲的扁担一般要选十年以上的毛竹削制而成。父亲说,年轮小的竹扁担,韧性差,容易断;年轮越长,韧性越好,越磨越光,越磨越亮。

④的确,父亲的一生,也像他的扁担一样,韧性十足,负重前行。

⑤父亲十几岁时,祖父就因病撇下了他和祖母,父亲立志要用他的双手双肩撑起一个风雨飘摇的家。大集体时,公社招民工修理河道,每家每户都要出一个劳动力,那时父亲还不满十六岁,便带着他的扁担出发了,手挖肩挑,一点也不输给壮劳力,父亲年轻的肩膀和他的扁担一起成长,挣下了一个又一个工分。

⑥到了冬季,生产阴暇时,别人靠着草垛晒太阳打扑克,父亲却早早地挑着扁担,踩着薄薄的白霜,朝着几十里外的大山里出发了。父亲要赶在日落之前,用他的扁担把大山里的木炭或毛竹挑回来,第二天天不亮,又挑着到十几里外的集镇上卖掉,两天一个来回,靠卖苦力赚个差价。其中的艰辛,父亲从不说,只有他肩上的扁担最为相知。日子一天天过去,父亲和祖母告别了寄居的日子,盖下了他人生当中第一个三间土墙瓦房,这也是我们兄妹出生,成长的地方,这里的一砖一瓦一木,都有父亲扁担的功劳。

⑦后来,实行联产承包责任制了,父亲有了母亲的加盟,内有祖母把持家务,外有父亲母亲两把扁担“双剑合一”,闪悠闪悠的扁担,把家里的日子担得红红火火,原有的土墙房也最早换成了村上人羡慕的窗明几净的砖瓦房,我们兄妹也在扁担声里,步入各自的人生学堂。

⑧记得还是那年大三放寒假时,我写信告知父亲火车具体到站的车次,父亲来信说要过来接我。火车入站还没停稳,透过车窗,外面接站的人群涌动,父亲个头小,但我远远地就看见父亲肩上高高斜挑的扁担,和扁担上头用绳扎着的一个包袱,那是父亲和别人永远不一样的标配。父亲和众人一样,沿着路基朝着火车停的方向缓缓地追,我突然发现,父亲弓着的身子,像他的扁担一样,步履有些蹒跚,我的双眼瞬间就模糊了。下了车,父亲接到我,仍然坚持用他的扁担把我的行李挑在肩上,让我跟在后面走。

⑨走着走着,父亲就步入了老年,与他的扁担一起,在乡村的舞台上退役,静成岁月的一角。代替父亲扁担的,是隆隆而起的收割机,是一个艳如朝阳的新时代。

⑩但父亲和他的扁担,一生坦荡,坚韧,直行,响彻在我人生行走的每一句诗行里。

18.下列对文章内容的理解和分析不正确的一项是( )。

A.选文的语言生动精练,父亲的形象饱满,作者笔尖饱含情感,令人动容。

B.印象中,无论是上街赶集,还是串门走亲戚,扁担总是和父亲形影不离。

C.第③段承接上文父亲的扁担的用途和选材,引出下文对父亲一生的叙述。

D.父亲与扁担一起退出时代的舞台,但他们的品质仍引领“我”勇往前行。

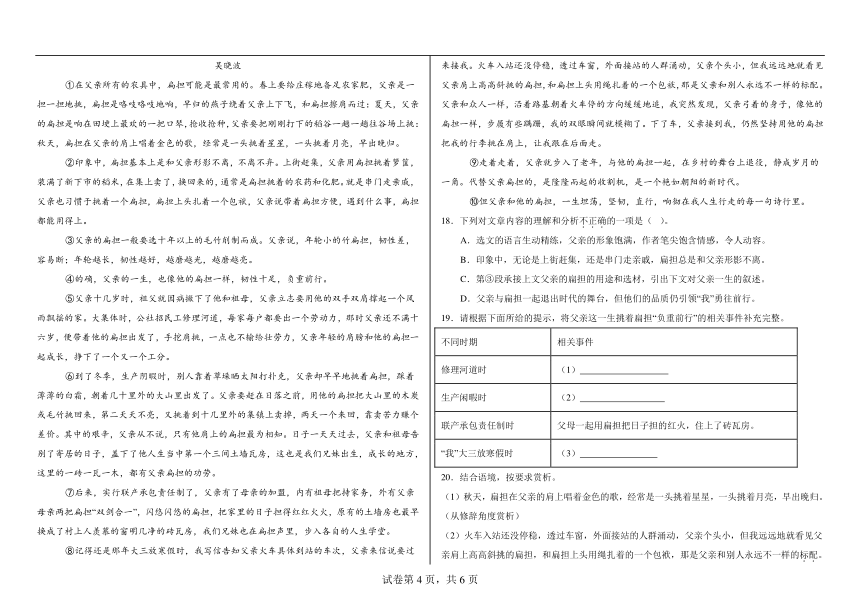

19.请根据下面所给的提示,将父亲这一生挑着扁担“负重前行”的相关事件补充完整。

不同时期 相关事件

修理河道时 (1)

生产闲暇时 (2)

联产承包责任制时 父母一起用扁担把日子担的红火,住上了砖瓦房。

“我”大三放寒假时 (3)

20.结合语境,按要求赏析。

(1)秋天,扁担在父亲的肩上唱着金色的歌,经常是一头挑着星星,一头挑着月亮,早出晚归。(从修辞角度赏析)

(2)火车入站还没停稳,透过车窗,外面接站的人群涌动,父亲个头小,但我远远地就看见父亲肩上高高斜挑的扁担,和扁担上头用绳扎着的一个包袱,那是父亲和别人永远不一样的标配。(赏析加点词语)

21.结合内容分析本文中父亲的形象。

22.文章以“父亲的扁担”为题,请简要分析这个题目的作用。

阅读下面选文,完成下面小题。

从“哪吒登顶”看文化自信

崔妍

①近日,《哪吒之魔童闹海》登顶全球影史单一市场票房榜,并不断迈上新台阶。同时,哪吒的形象还出海,闪耀纽约时代广场大屏,吸引世人目光。从“三岁小儿”到“百亿影帝”,这部演绎神话也创造神话的中国动漫电影,它成功将中国传统文化推向世界舞台。由此可见,《哪吒之魔童闹海》的成功是中国文化自信的生动体现,展现了中华文化在传承与创新、科技赋能、经济融合等方面的强大生命力,为中国电影产业和文化传播开辟了新的发展空间,也为推动经济高质量发展注入了新动能。

②《哪吒之魔童闹海》的成功,首先在于其对传统文化的传承与创新。电影通过三维动画技术复现“山河社稷图”,将《周易》中的八卦阵哲学可视化,同时融入青铜饕餮纹、汉代漆器等传统元素,让观众在光影流动中感受到中华文化的深厚底蕴。然而,传承并非守旧。电影大胆创新,塑造了“一头六臂”的哪吒新形象,既保留了传统神话的精髓,又赋予了角色新的生命力。这种守正创新的实践,正是文化自信的体现,只有在对传统文化深刻理解的基础上进行创造性转化,才能让文化焕发新的生机。

③文化自信不仅源于对传统的坚守,更源于对科技创新的不懈追求。《哪吒之魔童闹海》通过3D建模、粒子特效、动态捕捉等技术,实现了震撼的视觉效果。例如,电影中妖兽身后的万条锁链通过物理引擎独立运算,展现了“动态美感”算法的创新应用。这些技术突破不仅打破了长期以来好莱坞对全球票房的垄断,更展现了中国电影工业的崛起。文化筑基、创新赋能、科技领跑,三者相辅相成,为中国电影产业拓宽了发展空间。

④《哪吒之魔童闹海》的成功不仅体现在票房上,还体现在其对经济的拉动作用。电影IP通过联名汽车、周边产品等形式,催生了新的消费模式和经济业态;相关景点成为旅游热点,带动了影视股的回暖。文化与经济的深度融合,不仅创造了经济效益,还提升了文化的影响力。例如,电影的成功吸引了大量外国游客来华体验中国文化,春节期间境外来华人员支付交易笔数和金额大幅增长,充分展现了“世界的中国”的强大引力。文化自信不仅是精神层面的追求,更是推动经济高质量发展的重要力量。

⑤《哪吒之魔童闹海》的成功,是文化自信的生动写照。未来,我们应继续乘势而上,精耕细作,让更多“魔童”现世,推动中国文化走向世界,为经济发展注入新动能。文化自信,不仅是我们立足当下的底气,更是我们走向未来的力量源泉。

23.选文的中心论点是什么?

24.选文第①段有什么作用?

25.选文第③段画线句运用了哪种论证方法?有什么作用?

26.《哪吒之魔童闹海》中,哪吒被塑造成“一头六臂”的新形象,有人认为A:这是对传统神话的颠覆,破坏了哪吒的经典形象;也有人认为B:这种创新赋予了角色新的生命力,更符合现代观众的审美。你同意哪种看法?是A还是B?简要说明理由。

四、写作与表达

27.按要求作文。

著名儿童文学家梅子涵老师说:“我们从小到大,每天的日常,毕竟更像散文,这一颗那一粒,要捡起来,仔细看,原来真是有不少的明亮。”是啊,在我们的日常生活中,总有一些人、一些事,犹如一束光,明亮着我们的眼,也明亮着我们的心。

请你以“记忆中的那束光”为题目,写一篇文章。

要求:①选择你最能驾驭的文体,写你最熟悉的内容,表达你的真情实感;

②文中不要出现真实的校名、姓名,否则扣分;

③不得抄袭;

④不少于600字。

试卷第2页,共6页

试卷第3页,共6页

参考答案

题号 1 2 3 4 5

答案 C C A C D

1.C

【解答】本题考查字音。

A.伫立(chù)——zhù;

B.锱铢(zǐ)——zī,不屑置辨(xuè)——xiè;

D.稽首(jī)——qǐ;

故选C。

2.C

【解答】本题考查字形。

A.不可捉模——不可捉摸;

B.鞠躬尽粹——鞠躬尽瘁;

D.烦燥——烦躁;

故选C。

3.A

【解答】本题考查成语使用。

A.戛然而止:声音因为被打断而突然终止,形容声音突然终止。在此指的是“路灯突然不亮了”,使用不当;

B.叹为观止:指赞美所见到的事物好到了极点。在此指的是“苏翊鸣的动作好到极点”,使用正确;

C.惊心动魄:使人神魂震惊。形容使人十分惊骇紧张到极点。在此指的是“场面让人很紧张”,使用正确;

D.大彻大悟:彻底觉悟或醒悟,多用于形容思想观念的革新。在此指的是“他醒悟过来,思想观念得到革新,认识自己错误”,使用正确;

故选A。

4.C

【解答】本题考查病句修改。

A.搭配不当,应删掉“人生感受和”;

B.成分残缺,应在句末加上“的身影”;

D.句式杂糅,应删去“由”即可;

故选C。

5.D

【解答】本题考查文学文化常识。

D.有误,《资治通鉴》是由北宋史学家司马光主持编纂的一部编年体通史,记录了从战国到五代十国的历史。而司马迁是西汉时期的史学家,他所著的是纪传体通史《史记》;

故选D。

6.B

【解答】考查对基础知识的理解。

B.“放松下来”是动补短语,不是“主谓短语。”

故选B。

7. 独怆然而涕下 山重水复疑无路 可远观而不可亵玩焉 化作春泥更护花 不畏浮云遮望眼 朔气传金柝 惟解漫天作雪飞 会当凌绝顶 一览众山小

【解答】本题考查名句默写。默写题作答时,一是要透彻理解诗文的内容;二是要认真审题,找出符合题意的诗文句子;三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错字。本题中的“怆、涕、疑、亵、焉、畏、遮、朔、柝、惟、凌、览”等字词容易写错。

8.(1)示例一:选择长妈妈。长妈妈善良、淳朴、热情且关心鲁迅,她把鲁迅的心愿一直挂在心上,想方设法买来了《山海经》。这本书成为鲁迅最为心爱的宝书,影响着他的一生。鲁迅对长妈妈怀有敬意、愧疚和无比的怀念,一直想找机会弥补和感谢,因此他可能会选择长妈妈同行。

示例二:选择范爱农。范爱农是一个孤傲、正直、倔强、爱国的知识分子,他不满黑暗社会,一生追求革命,但备受迫害,不知道用什么办法来实现自己的爱国之志。鲁迅一直很理解范爱农。恰逢世运盛会,范爱农定会迫不及待选择前往,鲁迅应该会满足他的心愿,选择与他同行。

(2) 寿镜吾 藤野先生 菩提老祖 唐僧(唐三藏)

【解答】(1)本题考查对名著中人物形象的理解分析。

长妈妈是鲁迅儿时的保姆,她的形象复杂多样,既有愚昧迷信的一面,也有质朴善良、勤劳的一面。她喜欢切切察察,限制鲁迅的行动,睡觉时占满整个床铺,但同时她也懂得许多规矩和礼节,比如压岁钱、祝福的话和吃福橘等。最令人感动的是,当鲁迅渴望得到《山海经》时,长妈妈竟然设法买来了这本书,这体现了她对孩子的关爱和重视教育。

陈莲河是《父亲的病》中提到的一位名医,他为鲁迅的父亲治病。陈莲河的形象主要表现为他的封建迷信和不负责任。他开出的药方不仅昂贵,而且充满了迷信色彩,如要用蟋蟀一对作为药引,这反映了当时一些所谓“名医”的荒谬和无能。

范爱农是鲁迅在日本留学时结识的朋友,是一位觉醒的知识分子。他具有强烈的爱国情怀和对社会的不满,但在黑暗的社会环境中,他无法找到出路,最终陷入了痛苦和绝望之中。鲁迅对范爱农的描绘充满了同情和理解,暗示了他对范爱农可能的自杀表示怀疑。

衍太太是鲁迅的邻居,也是一个重要的女性角色。她在鲁迅眼中是一个自私自利、多嘴多舌、喜欢使坏的妇人。她怂恿孩子们做一些危险的事情,如吃冰、转圈摔倒,甚至教唆鲁迅偷母亲的首饰并散布流言。尽管鲁迅在表面上对她有所赞扬,但实际上他对衍太太充满了鄙视。

以上人物形象各具特色,通过他们的故事,鲁迅展现了他对社会现象的深刻洞察和批判。长妈妈代表了底层劳动人民的质朴善良,范爱农象征了知识分子的困境,他们身上有着鲁迅先生的温馨的回忆;而陈莲河则揭露了封建医学的荒谬,衍太太则是自私虚伪的典型代表,他们身上有着鲁迅先生的理性的批判。这些人物共同构成了鲁迅记忆中的那个时代和社会的缩影。鲁迅如果选择一位同行者,应该从长妈妈和范爱农选择。

(2)本题考查文学常识和名著内容理解分析。

第一空:《从百草园到三味书屋》描述了作者儿时在家中百草园得到的乐趣和在三味书屋读书严格但不乏乐趣的生活,揭示儿童广阔的生活趣味与束缚儿童天性的封建书塾教育的尖锐矛盾。在这篇文章里提到了鲁迅幼年的一位老师寿镜吾先生。在鲁迅笔下他是方正,质朴,博学的人。

第二空:在《朝花夕拾》中,鲁迅在日本求学时遇到了一位严谨求实的老师——藤野先生。他对鲁迅的学习和生活都给予了极大的关心和帮助,对鲁迅的科学精神也产生了深远的影响。因此,可以得出结论,藤野先生是鲁迅生命中的恩师,也是影响他最深的人之一。

第三空:菩提祖师,《西游记》中人物,实力不在如来之下。是孙悟空去拜师学艺时,遇到的第一位师傅。他收孙悟空为徒,传授他七十二般变化和筋斗云,但菩提祖师预知孙悟空一定会惹出是非,故要求孙悟空保密,绝不能提起师门状况,曾习道的往事。《西游记》中菩提祖师,佛教的名字,道家的气质打扮,儒家的行事思想。

第四空:根据《西游记》内容可知,众神捉住大闹天宫的孙悟空,用尽办法都无法斩杀他。后来玉皇大帝请来如来佛祖,如来佛祖将其压在五行山下。五百年后,唐僧经过,揭下金字压帖,将其解救,并收其为徒,孙悟空无奈之下只得接受这份约束,被戴上“紧箍咒”,一路护送唐僧西天取经。

9.(1)示例一:①中国一直以文明古国著称,古诗是中华文明的最好体现。无论是唐贤,还是今人,都被古诗的魅力深深吸引。今天,就让我们在古诗苑中漫步,一起体会古诗的美好吧!

示例二:②各位同学,大家好中国是一个诗的国度。特别是古典诗歌,源远流长,名家辈出,佳作如林,在中华文明史上蔚为壮观。今天,让我们漫步于古诗苑,含英咀华,接受一次美的洗礼吧。

(2) 别出心裁品古诗 分门别类辑古诗

(3)示例: 八(1)班成功举办古诗词诵读比赛

【解答】(1)本题考查拟写开场白。围绕“古诗苑漫步”的主题,同时要营造出富有诗意的氛围,激发同学们参与活动的兴趣。可以通过引用经典诗句或对古诗的赞美之词来引入活动

示例:同学们,“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”,古诗,是中华民族文化宝库中的璀璨明珠,它以简洁的语言、丰富的意象、深刻的内涵,展现了古人的智慧和情感。今天,让我们一起漫步古诗苑,领略古诗的魅力,感受古人的诗意人生。

(2)本题考查活动设计。围绕“古诗苑漫步”的主题,注意示例格式:四字短语+三字动宾结构(活动形式)。

示例:活动二:妙笔生花写古诗;活动三:诗中有画绘古诗。

(3)本题考查拟写新闻标题。新闻的标题可以根据新闻的导语来拟定,并且按照“对象+事件”的形式进行概括。根据新闻导语“为了弘扬博大精深的传统文化,让同学们进一步感受古诗词的魅力,我们八(1)班于3月10日至12日开展了以‘经典诵读’为主题的古诗词诵读比赛”可知,新闻主体: 八(1)班古诗词诵读比赛。新闻事件:该比赛顺利举办并圆满结束。据此得出答案:八(1)班古诗词诵读比赛圆满结束。(或八(1)班开展古诗词诵读比赛)

10. 器皿(容器、盆、碗等) ④ 11.(1)我只喜爱莲花从淤泥里长出而不沾染(污秽),经过清水洗涤但并不显得妖艳。(2)贤士君子(或读书人)失节于他人,也像这(松树)一样啊。 12.松之性直上/虽数尺/自亭亭也 13.甲文通过对莲的形象和品质的描写,寄予了作者对君子人格的肯定和追求,表达了作者不与世俗同流合污,洁身自好的志趣。乙文通过歌颂于逆境中顽强生长的松树来赞美君子的正直品格。

【导语】这篇阅读文章通过两篇古文《爱莲说》和《松喻》,展现了古代文人托物言志的写作手法。《爱莲说》中,周敦颐以莲花的“出淤泥而不染”象征君子的高洁品格,表达了对清正廉洁、独立不阿的追求;而《松喻》中,王晫则通过松树的挺拔不屈,比喻士人应坚守节操,不为世俗所屈。两篇文章都通过自然物的特性,寄托了作者对理想人格的向往和对社会现实的反思,体现了文人借物抒怀、以物喻志的深厚文化底蕴。

10.本题考查重点文言词语在文中的含义。根据图表,结合解词示例和文言词语在具体语言环境中的用法分析。

①据形索义。形旁“皿”通常和器皿有关,所以盎应该是一种容器。盎:器皿(容器、盆、碗等)。句意是:有人把它移栽到花盆中。

②语境推测。“凌碧霄”意思是高升到云霄。推测“凌”的意思是“登上”,故选④。

11.本题考查文言文句子的翻译。

文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

(1)重点字词意思:独,只;染:污染;濯:洗涤;妖:妖艳。

(2)重点字词意思:失身,指丧失气节;亦:也;尤:像;是:这样。

12.本题考查文言文断句。

根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。

这个句子的大意是:松树的本性是笔直向上生长,即使只有几尺高,也自然是挺拔的。“松之性直上”这是句子的主语部分,描述了松树的本性,即“直上”生长。“虽数尺”表示即使松树只有几尺高,也依然保持“亭亭”的姿态。“自亭亭也”这是句子的谓语部分,描述了松树“亭亭”的姿态。据以上分析断句为:松之性直上/虽数尺/自亭亭也。

13.本题考查内容理解与分析能力。

在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可。

结合【甲】文“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”写出了莲花的纯洁、正直和清香,莲花“出淤泥而不染”象征作者在污浊的环境中保持高洁,洁身自好;“濯清涟而不妖”则表明作者不媚俗、不张扬,通过对莲的形象和品质的描写,寄予了作者对君子人格的肯定和追求,表达了作者不与世俗同流合污,洁身自好的志趣。

结合【乙】文“松之性直上虽数尺自亭亭也”句中松树“直上”“亭亭”象征士君子应保持正直;“屈其枝,缚其节”则比喻士君子失节于人。乙文通过歌颂于逆境中顽强生长的松树来赞美君子的正直品格。

参考译文:

【甲】

水上和陆地上草本木本的花中,可爱的有很多。晋代陶渊明唯独喜爱菊花。自从唐朝以来,世上的人都很喜爱牡丹。我唯独喜欢莲花,它从淤泥中生长出来,却不受淤泥的沾染;它经过清水的洗涤后,却不显得妖媚。它的茎中间是贯通的,外形是笔直的,不生枝蔓,不长枝节。香气传播得越远越清幽,它笔直洁净地立在那里,只可以远远地观赏,却不可靠近去玩弄它。

我认为,菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中的君子。唉!对于菊花的喜爱,在陶渊明之后就很少听到了。喜爱莲花的,还有什么人像我一样的吗?对于牡丹的喜爱,应该是很多人了。

【乙】

松树的本性是笔直向上生长,即使只有几尺高,也自然是挺拔的。有人把它移栽到花盆中,放置在华丽的房屋内,弯曲它的枝干,束缚它的枝节,浇灌它,使它长得蓬蓬勃勃如同倒伏的伞盖。这并非不能取悦于人,然而与那生长在山谷山岭之间,直插青云,高升到云霄,在严霜积雪中依然生机勃勃、矫健葱郁的松树相比,相差又怎么样呢?唉!贤士君子委身于人,也如同这松树一样啊。

14.D 15.不能删去。“大约”表示估计、猜测,说明“每天走4000步能显著降低早逝风险”是估测出来的,是约数。删去后,就变为确数,句子表意过于绝对,可能与实际不符。“大约”一词体现了说明文语言的准确性、严密性。 16.列数字、作比较。运用具体的数据,将是否进行每天3.7分钟VILPA的人进行比较,突出说明了每天进行3.7分钟VILPA的重要性。 17.①每天尽量多步行,少骑车或开车,用多步行的方式延长寿命;②可以有意识地进行不低于3.7分钟的日常间歇性剧烈体能活动,以降低癌症风险。

【导语】这三则材料聚焦运动与健康的关系。材料一表明走得越多对健康好处越大,身体活动不足是常见死亡原因,强调生活方式改变的重要性;材料二指出每天走 4000 步可降低早逝风险,超 7000 步益处最大;材料三说明运动益处多,日常短暂剧烈运动能降低癌症风险。整体凸显运动对健康的积极意义。

14.本题考查理解材料内容。

D.从材料三第④段“此外,当每天进行 4.5 分钟 VILPA,与总体癌症风险降低 20% 相关”可知,是每天进行4.5分钟VILPA与总体癌症风险降低20%相关,而不是 3.7 分钟,D 选项与材料内容不相符。故选D。

15.本题考查分析说明文语言。

首先明确说明文语言的特点,一些词语的使用是为了使表达更准确、严密。“大约”这个词在“每天走大约 4000 步能显著降低早逝风险”这句话中,表示的是一种估计、猜测的语气。因为这是对研究结果的一种表述,实际情况中不可能精确到正好是 4000 步才会显著降低早逝风险,所以“大约” 表明这个 4000 步是一个约数。 如果删去“大约”,句子就变成了“每天走 4000 步能显著降低早逝风险”,这样就变成了一个确数,给人一种非常绝对的感觉,而在实际研究中很难做到如此精确的界定,可能与实际情况不相符。所以“大约”一词体现了说明文语言的准确性、严密性,不能删去。

16.本题考查说明方法及作用。

“对于运动相关的癌症发病率每天最小的剂量是 3.7 分钟,与不进行 VILPA 的人相比,每天 3.7 分钟 VILPA,运动相关的癌症风险降低 28%”,句子中出现了具体的数字 “3.7 分钟”“28%”,这是列数字的说明方法;同时将“不进行 VILPA 的人”和“每天进行 3.7 分钟 VILPA 的人”关于运动相关癌症风险的情况进行对比,这是作比较的说明方法。列数字能够使说明更加准确、具体,让人更直观地了解到相关数据;作比较则通过对比突出事物的特点。在这里,运用列数字和作比较的说明方法,通过具体的数据以及两者之间的对比,突出强调了每天进行 3.7 分钟 VILPA 对于降低运动相关癌症风险的重要性,使读者对日常间歇性剧烈体能活动(VILPA)的作用有更清晰的认识。

17.本题考查提建议。

根据材料一第①段“走得越多,对健康的好处就越大”“久坐的生活方式可能会导致心血管疾病的增加和寿命的缩短” 以及材料二第②段“每天走大约 4000 步能显著降低早逝风险,走超过 7000 步时益处最大”等内容,建议久坐的人每天尽量多步行,比如少骑车或开车,增加步行的机会,通过多步行的方式来降低心血管疾病风险、延长寿命。

从材料三第③段“对于运动相关的癌症发病率每天最小的剂量是 3.7 分钟,与不进行 VILPA 的人相比,每天 3.7 分钟 VILPA,运动相关的癌症风险降低 28%”可知,日常间歇性剧烈体能活动(VILPA)对健康有益。所以建议久坐的人可以有意识地进行不低于 3.7 分钟的日常间歇性剧烈体能活动,例如在日常生活中增加一些短暂的剧烈运动,像追公交、为了上班不迟到时的奔跑等,以此来降低癌症风险 ,改善身体健康状况。

18.C 19. 不满十六岁的父亲带着扁担手挖肩挑,挣下一个个工分。 父亲用扁担挑木炭或毛竹去卖,盖下了土墙房。 父亲用扁担挑着“我”的行李,接“我”回家。 20.(1)运用拟人的修辞手法,将扁担人格化,生动形象地描绘出父亲劳作时扁担发出的美好动听的声音及父亲早出晚归辛勤劳作的情景,突出父亲勤劳能干的品质。

(2)“标配”的意思是指一般的、基本的装备,符合最低标准;也指标准的配备。句中是指把扁担斜挑在肩上,并在扁担上用绳扎一个包袱这样的装扮是父亲标准的配备,也是父亲与别人的区别,突出了父亲形象特征——像他的扁担一样,韧性十足,负重前行。 21.(1)勤劳能干、吃苦耐劳。春夏秋三季,父亲都挑着扁担一趟一趟地在田地里劳作,早出晚归。

(2)坚韧顽强、执着坚守。文中的父亲从十几岁时起,便用年轻稚嫩的肩膀挑起家庭的重担,凭借自己的坚韧、顽强,历尽千辛,让家人过上好日子。 22.文章的标题“父亲的扁担”既是文章的线索,又点明了文章的主要内容。概括父亲勤劳质朴的一生,表达对父亲的感激和敬意。

【导语】这篇散文通过“扁担”这一意象,朴素、生动地刻画出父亲勤劳、坚韧不拔的形象。文章描绘了不同场景下父亲与扁担的相伴,如春播、秋收以及日常生活中扁担的多用途,凸显父亲的辛劳与朴实。叙述视角下,扁担不仅是父亲劳作的工具,还象征着他一生的责任与担当。文章在结尾处,将扁担的品质深植于“我”的成长中,呼应全文,展现父子情感的传承与对时代变迁的感悟。

18.本题考查对文章内容的理解和分析。

C.文章第②段写的是扁担基本上是和父亲形影不离,不离不弃,并不是写父亲的扁担的用途和选材,因此题干中“第③段承接上文父亲的扁担的用途和选材”说法有误;

故选C。

19.本题考查对文章内容的概括。

(1)结合“修理河道时”可锁定答题区域在第⑤段。结合第⑤段中的“大集体时,公社招民工修理河道,每家每户都要出一个劳动力,那时父亲还不满十六岁,便带着他的扁担出发了,手挖肩挑,一点也不输给壮劳力,父亲年轻的肩膀和他的扁担一起成长,挣下了一个又一个工分”可知,这里写了公社招民工修理河道时,不满十六岁的父亲,带着它的扁担手挖肩挑挣下了一个又一个工分。据此可概括为:不满十六岁的父亲带着扁担手挖肩挑,挣下一个个工分。

(2)结合“生产闲暇时”可锁定答题区域在第⑥段。结合第⑥段中的“父亲却早早地挑着扁担,踩着薄薄的白霜,朝着几十里外的大山里出发了。父亲要赶在日落之前,用他的扁担把大山里的木炭或毛竹挑回来,第二天天不亮,又挑着到十几里外的集镇上卖掉,两天一个来回,靠卖苦力赚个差价”可知,生产闲暇时父亲挑着扁担到十几里外的大山挑木炭和毛竹,再挑到集市上换钱。结合“盖下了他人生当中第一个三间土墙瓦房”可知,父亲靠扁担盖下了土墙房。故可概括:父亲用扁担挑木炭或毛竹去卖,盖下了土墙房。

(3)结合“‘我’大三放寒假时”可锁定答题区域在第⑧段。结合第⑧段中的“我写信告知父亲火车具体到站的车次,父亲来信说要过来接我”“下了车,父亲接到我,仍然坚持用他的扁担把我的行李挑在肩上,让我跟在后面走”可知,此部分写父亲来接“我”回家,因为行文围绕着“扁担”来写,所以概括时要突出父亲用扁担挑着“我”的行李。据此可概括出:父亲用扁担挑着“我”的行李,接“我”回家。

20.本题考查语言的赏析。

(1)根据题干要求,本题需从修辞的角度作答。从“扁担在父亲的肩上唱着金色的歌”可看出这个句子运用了拟人的修辞手法,说扁担唱着歌,是将扁担人格化,赋予人的情态。结合前文“春上要给庄稼地备足农家肥,父亲是一担一担地挑,扁担是咯吱咯吱地响”可知,“扁担唱歌”指的是扁担发出的声响,把扁担发出的咯吱咯吱的声响说成是唱歌,由此可知是写出了扁担发出的声音是美好动听的。从“经常是一头挑着星星,一头挑着月亮,早出晚归”可看出父亲的勤劳能干。

(2)根据题干要求,本题需从词语的角度作答。需先理解词语的本义,再结合具体语境分析其句中义,最后赏析其表达效果。“标配”的本义是指一般的、基本的装备,符合最低标准;也指标准的配备。结合“父亲个头小,但我远远地就看见父亲肩上高高斜挑的扁担,和扁担上头用绳扎着的一个包袱”可知,句中指的是把扁担斜挑在肩上,并在扁担上用绳扎一个包袱这样的装扮是父亲标准的配备,结合“那是父亲和别人永远不一样的标配”可知父亲的标准配备和别人是不一样的,写出了父亲与别人的区别。从父亲标准配备是把扁担斜挑在肩上,并在扁担上用绳扎一个包袱,并结合第④段“的确,父亲的一生,也像他的扁担一样,韧性十足,负重前行”可看出父亲的形象特征是像他的扁担一样,韧性十足,负重前行。

21.本题考查人物形象分析。

结合第①段“春上要给庄稼地备足农家肥,父亲是一担一担地挑”“夏天,父亲的扁担是响在田埂上最欢的一把口琴,抢收抢种,父亲要把刚刚打下的稻谷一趟一趟往谷场上挑”“秋天,扁担在父亲的肩上唱着金色的歌,经常是一头挑着星星,一头挑着月亮,早出晚归”,第⑥段“到了冬季,生产阴暇时,别人靠着草垛晒太阳打扑克,父亲却早早地挑着扁担,踩着薄薄的白霜,朝着几十里外的大山里出发了”可知,父亲一年四季用扁担挑农家肥、稻谷,赶集卖稻米、换农药化肥,冬季挑木炭或毛竹去卖等行为,可以看出他非常勤劳。故父亲早出晚归,是一个勤劳能干、吃苦耐劳的人;

结合第⑤段“父亲立志要用他的双手双肩撑起一个风雨飘摇的家”“一点也不输给壮劳力,父亲年轻的肩膀和他的扁担一起成长,挣下了一个又一个工分”可知,父亲十几岁时祖父去世,他立志撑起家庭,在大集体时做民工,冬季卖苦力,像扁担一样韧性十足,负重前行,体现了他的坚韧。

第⑥段“两天一个来回,靠卖苦力赚个差价。其中的艰辛,父亲从不说,只有他肩上的扁担最为相知”“日子一天天过去,父亲和祖母告别了寄居的日子,盖下了他人生当中第一个三间土墙瓦房”第⑦段“闪悠闪悠的扁担,把家里的日子担得红红火火,原有的土墙房也最早换成了村上人羡慕的窗明几净的砖瓦房”可知,父亲凭借着自己的勤劳、坚韧、顽强、能吃苦,他历尽千险,让家人过上红红火火的好日子。可见父亲是一个坚韧顽强、执着坚守的人。

22.本题考查标题 的作用。

“父亲的扁担”这个题目作为线索,贯穿全文。“父亲的扁担”在文中反复出现,从父亲在不同季节用扁担劳作,到赶集、走亲戚带着扁担,再到用扁担支撑家庭、迎接子女等,扁担贯穿了文章的始终。文章以扁担为线索,使文章的结构更加紧凑,条理更加清晰。读者可以通过扁担这一具体的事物,清晰地了解到父亲的生活经历和品质。

从其象征意义来看,扁担象征着父亲勤劳、坚韧、有责任感的品质。父亲一生都与扁担相伴,用扁担挑起家庭的重担,就像扁担一样韧性十足,负重前行。通过扁担这一象征物,深化了文章的主题,使读者更加深刻地理解父亲的形象和他所代表的精神。

“父亲的扁担”这个题目新颖独特,与常见的以人物或事件为题的文章不同,容易引起读者的好奇心。读者会想知道父亲的扁担有什么特别之处,为什么以扁担为题,从而激发读者的阅读兴趣,促使读者进一步阅读文章,了解父亲与扁担的故事。

23.《哪吒之魔童闹海》的成功是中国文化自信的生动体现,展现了中华文化在传承与创新、科技赋能、经济融合等方面的强大生命力,为中国电影产业和文化传播开辟了新的发展空间,也为推动经济高质量发展注入了新动能。 24.通过介绍《哪吒之魔童闹海》登顶全球影史单一市场票房榜和哪吒形象在纽约时代广场展示的事例,引出中心论点:《哪吒之魔童闹海》的成功是中国文化自信的生动体现,展现了中华文化在传承与创新、科技赋能、经济融合等方面的强大生命力,为中国电影产业和文化传播开辟了新的发展空间,也为推动经济高质量发展注入了新动能,激发读者的阅读兴趣,作为事实论据证明中心论点,引出下文的具体论述。 25.举例论证,通过列举电影中妖兽身后的万条锁链的事例,具体有力地论证了文化自信不仅源于对传统的坚守,更源于对科技创新的不懈追求的观点(或:科技创新在文化自信中的重要作用),从而有力地证明了本文的中心论点。 26.我同意B,理由如下:①创新与传承相结合:电影在保留传统神话精髓的基础上,通过“一头六臂”的形象创新,赋予了哪吒新的生命力。这种创新不仅没有破坏经典形象,反而通过现代技术和审美重新诠释了角色,使其更具时代感。②符合现代观众需求:现代观众对电影角色的期待不仅仅是传统的复刻,更希望看到具有新意和深度的形象。③文化自信的体现:这种创新正是文化自信的表现,表明我们不仅能够坚守传统,还能在传统基础上进行创造性转化,推动中国文化走向世界。

我同意A,理由如下:①经典形象的独特性:哪吒的传统形象深入人心,尤其是“三头六臂”作为其标志性特征,承载了深厚的文化内涵和情感记忆。将其改为“一头六臂”削弱了经典形象的独特性和辨识度,容易让观众感到陌生和不适。②文化传承的完整性:哪吒作为中国传统文化中的经典角色,其形象应当尽量保持原汁原味,以尊重历史和文化的原貌。③观众的情感认同:许多观众对哪吒的传统形象有着深厚的情感认同,改动可能会引发观众的不满,这种情感上的抵触可能会影响电影的文化传播效果。

【导语】这篇选文以《哪吒之魔童闹海》的成功为切入点,探讨了文化自信的多重内涵。文章从传统文化的传承与创新、科技赋能、经济融合等角度,深入分析了该电影如何通过守正创新、技术突破和商业运作,推动中国文化走向世界。全文逻辑清晰,论证有力,既展现了中华文化的深厚底蕴,也强调了文化自信在推动经济高质量发展中的重要作用。文章语言简洁,观点鲜明,具有较强的现实意义和启发价值。

23.本题考查论点提炼。

结合第①段“近日,《哪吒之魔童闹海》登顶全球影史单一市场票房榜,并不断迈上新台阶。同时,哪吒的形象还出海,闪耀纽约时代广场大屏,吸引世人目光。从‘三岁小儿’到‘百亿影帝’,这部演绎神话也创造神话的中国动漫电影,它成功将中国传统文化推向世界舞台。由此可见,《哪吒之魔童闹海》的成功是中国文化自信的生动体现,展现了中华文化在传承与创新、科技赋能、经济融合等方面的强大生命力,为中国电影产业和文化传播开辟了新的发展空间,也为推动经济高质量发展注入了新动能”可知,文章开篇先阐述了《哪吒之魔童闹海》取得的成功,如登顶票房榜、形象出海等,接着通过“由此可见”引出对其成功意义的总结。这里明确指出《哪吒之魔童闹海》的成功是中国文化自信的生动体现,并且具体说明了它在中华文化的传承与创新、科技赋能、经济融合等方面所展现的强大生命力,以及对中国电影产业、文化传播和经济发展的积极作用。

由此可知,文章首段就提出了中心论点,即《哪吒之魔童闹海》的成功是中国文化自信的生动体现,展现了中华文化在传承与创新、科技赋能、经济融合等方面的强大生命力,为中国电影产业和文化传播开辟了新的发展空间,也为推动经济高质量发展注入了新动能。后文的②③④段分别从传承与创新、科技赋能、经济融合这三个方面对该论点进行了具体的论证和阐述,进一步强调和支撑了这一中心论点。

24.本题考查句段作用。

结合第①段“近日,《哪吒之魔童闹海》登顶全球影史单一市场票房榜,并不断迈上新台阶。同时,哪吒的形象还出海,闪耀纽约时代广场大屏,吸引世人目光”可知,作者开篇抛出《哪吒之魔童闹海》在票房和国际展示上取得的突出成就。这样极具影响力的事例,瞬间抓住读者眼球,激发读者对电影成功背后原因的好奇,从而激发阅读兴趣。

紧接着,文中提到“由此可见,《哪吒之魔童闹海》的成功是中国文化自信的生动体现……注入了新动能”,以电影成功事例为基础,顺势引出文章的中心论点,使论点有事实依据,得以立足。且这一论点涵盖了文化传承创新、科技赋能、经济融合等多方面,为后文从这些角度展开具体论述埋下伏笔,自然地引出下文。由此可知,第①段在激发兴趣、引出论点、引出下文以及充当论据方面都发挥了重要作用。

25.本题考查论证方法及作用。

结合第③段“文化自信不仅源于对传统的坚守,更源于对科技创新的不懈追求。《哪吒之魔童闹海》通过3D建模、粒子特效、动态捕捉等技术,实现了震撼的视觉效果。例如,电影中妖兽身后的万条锁链通过物理引擎独立运算,展现了‘动态美感’算法的创新应用”可知,作者先表明文化自信和科技创新紧密相关这一观点。接着以“例如”引出电影里妖兽身后万条锁链这一具体情节,详细阐述其通过物理引擎独立运算,呈现出“动态美感”算法的创新应用。由此可知,这是运用了举例论证,该事例使抽象的观点变得具体可感,生动诠释了科技创新对文化表达的赋能,具体有力地论证了文化自信更源于对科技创新不懈追求的观点,进而有力地支撑了本文关于《哪吒之魔童闹海》成功体现文化自信的中心论点。

26.本题考查意见看法。

做答此题,首先明确题目是对《哪吒之魔童闹海》中哪吒“一头六臂”新形象的两种不同观点(A:对传统神话的颠覆,破坏经典形象;B:赋予角色新生命力,符合现代观众审美)进行选择并阐述理由;对于选择A观点,需要从经典形象的独特性、文化传承的完整性、观众的情感认同等方面来论述“一头六臂”形象为何破坏了经典。对于选择B观点,则要从创新与传承的结合、符合现代观众需求、文化自信的体现等角度说明该形象创新的积极意义。在阐述理由时,要紧密围绕所选观点,结合电影相关内容和文化背景进行分析。

示例一:我同意B。首先,从创新与传承角度看,“一头六臂”并非完全摒弃传统,而是在传承哪吒勇敢、正义等核心精神的基础上进行形象创新。电影利用现代动画技术塑造这一形象,让古老神话以新面貌展现,使哪吒更具新鲜感与吸引力。其次,现代观众追求多元与创新,“一头六臂”这种新颖形象能满足他们对视觉和故事的期待,激发观众对神话故事的兴趣,从而更好地传播传统文化。再者,这一创新是文化自信的有力彰显,表明我们敢于突破传统局限,以现代视角诠释经典,推动中国文化在全球范围内的传播与交流,让世界看到中国文化的创新活力。

示例二:我同意A。一方面,哪吒“三头六臂”的传统形象在人们心中根深蒂固,是经过长期文化积淀形成的经典符号,代表着独特的神话魅力。“一头六臂”的改变使其失去了标志性特征,破坏了经典形象的独特韵味,难以唤起观众对传统哪吒形象的熟悉感和亲切感。另一方面,文化传承讲究原汁原味,保持经典形象的完整性有助于传承文化的本真内涵。随意改动可能导致文化信息的流失和误解。此外,观众对经典形象有着深厚情感纽带,这种形象的改变容易引发观众的反感,降低他们对电影中哪吒角色的认同感,进而影响电影所承载的文化价值的传递,不利于传统文化的有效传承。

27.例文:

记忆中的那束光

有人说,当你到达人生最黑暗的阶段,那么你会遇到最温暖的那束光,毕竟我们都是少年,我们拥有自己的奔放和活力,我们一同走在成长的路上,当我们暮然回首,发现原来那一个个足迹,都在诉说我们的艰难阻险,却又为我们翻唱那时最初的誓言与决心……

当你拼命学习,你是否想过,你是为了什么?当你遇到挫折,打算放弃,你又是否知道当初决定走到这里,又是谁给予你力量……当坎珂,与初心相遇,当黑暗,与誓言重逢,你的心里,是否有一束光,它永远温暖你的心灵,你的记忆里是否有一瞬间永远地停留在你的脑海里……是的,在我的心里,我的记忆里总会有一个人,总有那么一束光,给我成长的道路上留下深深的印记,时刻温暖我的心灵……

记得上小学五年级的时候,我们的语文老师——时尚又和蔼,他是一位工作认真,尽职尽职的好老师,开学后某一天的一节课上,我分心了,以至于作业本上的红叉叉像是群魔乱舞。

下课时,我便被老师请去办公室“喝茶”了,你到办公室,空气像是静止了,突然间毛骨悚然,老师突然说,你上课为什么没认真听?我吱吱呜呜,不知从何说起,老师便开始给我讲道理了,不过当时的我就认为老师在念经,可是现在回想起来的确受益匪浅,那些话像是“金玉良言”,久久回荡在我的脑海里。

是老师让我明白人生就像在登山,只有登高望远才能找到属于自己的风景,然而过程却要比常人更努力,更加坚持,老师给了我光,给了我希望,如果说人生是一个完美的句号,那么我们是不是应该感谢那些为我们停留的逗号,顿号……

老师就是以这样等站的停留,为我们的人生谱写沿途最美的风景,成为记忆中最温暖人心的那束光。

【解答】本题考查命题作文。

一、审题立意。审读导语,抓住关键词句“在我们的日常生活中,总有一些人、一些事,犹如一束光,明亮着我们的眼,也明亮着我们的心”这里运用比喻修辞,把一些人、一些事比成一束光,照亮我们的眼和心,让我更智慧、让我感到温暖、让我们找到方向。审读题目,“记忆中”限定选材,一定是过去的时光中的人和事,“那束光”是题眼,“光”具有照亮、温暖、指明方向等作用,可以引申为对自己人生某个阶段的温暖、指明方向等作用。从题目上看,可以写记叙文和散文。

二、思路点拨。那束光具体指什么?这束光对自己产生了怎样的影响?为什么对这束光难忘?第一个问题最好在开篇明确,第二和第三个问题是文章的中心,可以在具体的事件中逐渐委婉表达出来。可以从自己生活出发,选取自己生活中典型的、独特的、具有思考价值的、怀念价值的素材,那束光可以是父母的爱或者某种品质的,例如父亲人到中年还坚持着学习,照亮了我的学习之路。那束光可以是朋友的指责,例如当我犯错误时,最好的朋友反而批评的最严厉,让我幡然醒悟,照亮我的弱点,督促我进步。那束光可以是某个名人品格的影响,例如司马迁在毁灭性的打击下仍然对理想执着追求的精神震撼了我,让我开启了对自己理想的追求。或者也可以从自然、社会等角度出发,选取有深度的素材来表现。第四,主题。本文要在具体的人和事后面展现出对自己成长的影响,对自己成长的促进作用,这才是“光”的作用。文章结尾点题、深化主题。在表达时可以运用修辞手法,让语言更具有哲理性。

答案第2页,共11页

答案第1页,共11页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:

一、知识积累与运用

1.下列各组词语中加点字的读音,完全正确的一项是( )

A.怯懦(qiè) 伫立(chù) 信手拈来(niān) 浮光掠影(lüè)

B.锱铢(zǐ) 顷刻(qǐng) 如坐针毡(zhān) 不屑置辨(xuè)

C.荣膺(yīng) 熏陶(táo) 吹毛求疵(cī) 千钧之力(jūn)

D.稽首(jī) 踌躇(chóu) 雕梁画栋(dòng) 开卷有益(juàn)

2.下列词语书写全部正确的一项是( )

A.深宵 草率 咳嗽 不可捉模 B.疙瘩 选聘 谣言 鞠躬尽粹

C.迭起 取缔 愧怍 大庭广众 D.烦燥 卓越 烦琐 妇孺皆知

3.下列句子中加点的词语使用不正确的一项是( )

A.我正悠闲地在小区的广场散步,明亮的路灯戛然而止,四周一片漆黑,吓得我一哆嗦赶紧跑回家。

B.苏翊鸣参加世界极限运动会中国区比赛,在首轮比赛中跳出的“空中转体1620”动作,令人叹为观止。

C.二十年来的科研工作中,不管面临多么惊心动魄的场面,他总是临危不惧,让人十分钦佩。

D.参加了多次学习教育活动后,他终于大彻大悟,对以往所犯下的错误有了深刻的认识。

4.下列句子没有语病的一项是( )

A.读经典作品,会拓宽我们的人生感受和视野。

B.浅浅的水面托起无数错落的石山、石壁,又折映出婆娑多姿。

C.随着共享单车的广泛使用,怎样规范停放成为群众热议的话题。

D.恐龙灭绝事件被认为是由约6600万年前的一颗陨石撞击地球所导致的。

5.下列选项中对文学、文化常识表述不正确的一项是( )

A.“孤岂欲卿治经为博士邪”一句中,“经”指《易》《书》《诗》《礼》《春秋》等书,“孤”是古代王侯的自称,“卿”是古代君对臣的爱称,朋友、夫妇间也可以“卿”为爱称。

B.《黄河颂》用象征的手法,表面上歌颂黄河,实际上是歌颂我们的民族,激励中华儿女像黄河一样“伟大坚强”,以英雄的气概和坚定的决心保卫黄河,保卫中国。

C.古汉语中常用“三、九、十二、百、千、万”等词来表示“多”,《木兰诗》“军书十二卷”中的“十二”也是这样的用法。

D.《资治通鉴》是北宋司马迁主持编纂的一部编年体通史,记录了从战国到五代的历史。

6.下列语法知识判断有误的一项是( )

A.“孩子们的表演呈现出春草萌动般自然清新的美。”这句中的“自然”和“清新”都是形容词。

B.“更加坚强”“放松下来”“报纸杂志”“看到长城”,这四个短语类型分别是偏正短语、主谓短语、并列短语、动宾短语。

C.汉语中有不少带有或褒或贬感彩的词语,如“伟大”“温暖”“奋不顾身”等,称为褒义词;“愚蠢”“丑陋”“见利忘义”等,称为贬义词。

D.“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。”这个句子的主干是邓稼先是儿子。

7.默写。

(1)念天地之悠悠, 。(陈子昂《登幽州台歌》)

(2) ,柳暗花明又一村。(陆游《游山西村》)

(3)香远益清,亭亭净植, 。(周敦颐《爱莲说》)

(4)落红不是无情物, 。(龚自珍《己亥杂诗》)

(5) ,自缘身在最高层。(王安石《登飞来峰》)

(6) ,寒光照铁衣。(《木兰诗》)

(7)杨花榆荚无才思, 。(韩愈《晚春》)

(8)在杜甫的《望岳》一诗中,“ , ”表现了诗人不怕困难,敢于攀登人生顶峰的雄心和气概。

8.完成下面小题

(1)假如鲁迅及《朝花夕拾》中的人物都生活在现代。2025年成都世运会前夕,组委会特邀鲁迅携友出席世运会开幕式。《朝花夕拾》中的人物纷纷致电鲁迅,请求一同前往。请你帮助鲁迅从备选人物中选择一位同行者,并结合名著相关内容,阐述理由。

备选人物:长妈妈、陈莲河、范爱农、衍太太

(2)老师在一个人的生命中起着重要作用,名著中的人物也不例外。请你把下列表格中的空缺处补充完整。

出处 经历 转变

《朝花夕拾》 刚走上求学之路的鲁迅,遇到一位德高望重、严慈相济的老师,从此他告别了无拘无束的百草园。 ① (名字)先生教导幼年鲁迅,让他习文练字,学会尊敬师长,为他日后的学习埋下一颗种子。

日本求学,又遇到一位恩师,他为鲁迅添改讲义,订正解剖图。 恩师② (名字)严谨求实的科学精神感染了鲁迅。

《西游记》 孙悟空去拜师学艺时,遇到了他的第一位师傅③ (名字)。他给孙悟空起名,教给孙悟空长生之道、七十二般变化和“筋斗云”等本领。 他传授给孙悟空本领,使孙悟空有能力去西天取经,最终修得正果。

孙悟空被如来压在五行山下。后④ (名字)揭下如来的金字压贴。孙悟空出来后便拜他为师。 叛逆大胆、放纵不羁的孙悟空接受了去西天取经的任务,狂傲的心也被“定”了下来。

二、口语交际及综合性学习

9.古诗苑漫步

古诗就像一朵罕见的奇葩绽放在文坛上,散发着迷人的芬芳,吸引着我们前去观赏。九年级1班正在开展“古诗苑漫步”综合性学习活动,请你参与并完成以下任务。

(1)如果你是主持人,请为本次活动设计一段开场白。

(2)为配合这次主题活动,你们班打算设计几个活动,下面是其中一个活动,请你仿照示例再拟两个活动名称。

活动一:声情并茂诵古诗

活动二:

活动三:

(3)班上举行完活动后,下面是宣传委员在比赛结束后写的一则新闻,请你为其拟写标题。

为了弘扬博大精深的传统文化,让同学们进一步感受古诗词的魅力,我们八(1)班于3月10日至12日开展了以“经典诵读”为主题的古诗词诵读比赛,本次比赛设置了初赛、复赛、决赛三个环节,经过激烈的角逐,最终评出5名获奖者。这次诵读比赛,让同学们感受到了中华古典诗词的丰富多彩,激发了大家对传统文化的热爱之情。

三、阅读理解及分析

阅读下面选文, 完成下面小题。

【甲】

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊; 自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也; 牡丹,花之富贵者也; 莲,花之君子者也。噫! 菊之爱,陶后鲜有闻,莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

(周敦颐《爱莲说》)

【乙】

松之性直上虽数尺自亭亭也。有人移之盆盎,置之华屋之内,屈其枝,缚其节①,灌之溉之,蓬蓬如偃②盖焉。非不取悦于人,然以视夫③岫岭④之间,干⑤青云,凌碧霄,矫矫⑥郁郁于严霜积雪者,相去如何也? 嘻! 士君子之失身⑦于人,亦犹是尔。

(王晫《松喻》)

【注】①节:树木枝干交接处。②偃(yǎn)盖:车盖或伞盖。③夫(fú):代词, 那些。④岫(xiù)岭:山峰。⑤干:冲。⑥矫矫:威武的样子。⑦失身:失节。

10.请将以下表格补充完整。

字词 出处 方法 释义

盎 有人移之盆盎 据形索义:“盎”(àng)是形声字,形旁是“皿” (1)推测“盎”的意思与 关

凌 凌碧霄 语境推测:①冰凌。②侵犯,欺压。③杂乱,交错。④升,登上。 (2)(填序号)

11.请将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1) 予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

(2) 士君子之失身于人,亦犹是尔。

12.请用“/”给乙文中画波浪线的句子断句。 (断两处)

松之性直上虽数尺自亭亭也。

13.托物言志是中国古代文人常用的一种写作手法,结合文章内容说说甲乙两文分别表达了作者怎样的志趣。

阅读下面的非连续性文本,完成下面小题。

【材料一】

①科学家汇集了17项相关研究,分析了226889人的数据发现,走得越多,对健康的好处就越大。研究发现,即使人们每天步行多达2万步,对健康的好处仍持续增加,还没有发现上限。同时有强有力的证据表明,久坐的生活方式可能会导致心血管疾病的增加和寿命的缩短。

②根据世界卫生组织的数据,身体活动不足是世界上第四大常见死亡原因,每年有320万例死亡与身体活动不足有关。研究人员表示,当今世界虽然有越来越多的先进药物来治疗特定疾病,但应该始终强调生活方式的改变,包括饮食和运动,这在降低心血管疾病风险和延长寿命方面甚至比药物更有效。

【材料二】

①俗话说:“饭后百步走,活到九十九。”走得越多,对身体越好。

②美国有线电视新闻网8日报道称,该研究分析了澳大利亚、日本、挪威等国近22.7万人的数据。研究发现,每天走大约4000步能显著降低早逝风险,走超过7000步时益处最大。此外,每天每增加500步,死于心血管疾病的风险会降低7%,每增加1000步,死于任何原因的风险会降低15%。60岁以下人群每天步行7000~13000步,死亡风险降低49%。不过,上述研究属于观察研究,因此只能显示每天的步数与健康的关联,而非直接的因果关系。

【材料三】

①生命在于运动,运动和健康是正相关的关系。运动,是改善和维持我们身体健康最重要的行为之一。越来越多的研究显示,运动具有诸多益处,有助于预防心脑血管疾病、糖尿病、肥胖,改善情绪,甚至能改善多种癌症治疗效果。

②日常间歇性剧烈体能活动(VILPA,定义为每次一阵活动不超过1或2分钟),是指日常生活中的短暂的剧烈运动,例如追公交、为了上班不迟到时的奔跑等。

③对于运动相关的癌症发病率每天最小的剂量是3.7分钟,与不进行VILPA的人相比,每天3.7分钟VILPA,运动相关的癌症风险降低28%。

④此外,当每天进行4.5分钟VILPA,与总体癌症风险降低20%相关,运动相关的癌症风险降低32%。相比之下,心肺健康每增加1个代谢当量单位,癌症总风险就会降低7%。

14.下列表述与材料内容不相符的一项是( )

A.身体活动不足是世界上第四大常见死亡原因。

B.60岁以下人群每天步行7000~13000步,死亡风险降低49%。

C.久坐的生活方式可能会导致心血管疾病的增加和寿命的缩短。

D.每天进行3.7分钟VILPA,与总体癌症风险降低20%相关。

15.材料二中的加点词语“大约”能否删去?为什么?

16.材料三中画线的句子运用了什么说明方法?有什么作用?

17.结合材料内容,请你对具有久坐的生活方式的人提出两点健康建议。

阅读下面的文字,完成各题。

父亲的扁担

吴晓波

①在父亲所有的农具中,扁担可能是最常用的。春上要给庄稼地备足农家肥,父亲是一担一担地挑,扁担是咯吱咯吱地响,早归的燕子绕着父亲上下飞,和扁担擦肩而过:夏天,父亲的扁担是响在田埂上最欢的一把口琴,抢收抢种,父亲要把刚刚打下的稻谷一趟一趟往谷场上挑:秋天,扁担在父亲的肩上唱着金色的歌,经常是一头挑着星星,一头挑着月亮,早出晚归。

②印象中,扁担基本上是和父亲形影不离,不离不弃。上街赶集,父亲用扁担挑着箩筐,装满了新下市的稻米,在集上卖了,换回来的,通常是扁担挑着的农药和化肥。就是串门走亲戚,父亲也习惯于挑着一个扁担,扁担上头扎着一个包袱,父亲说带着扁担方便,遇到什么事,扁担都能用得上。

③父亲的扁担一般要选十年以上的毛竹削制而成。父亲说,年轮小的竹扁担,韧性差,容易断;年轮越长,韧性越好,越磨越光,越磨越亮。

④的确,父亲的一生,也像他的扁担一样,韧性十足,负重前行。

⑤父亲十几岁时,祖父就因病撇下了他和祖母,父亲立志要用他的双手双肩撑起一个风雨飘摇的家。大集体时,公社招民工修理河道,每家每户都要出一个劳动力,那时父亲还不满十六岁,便带着他的扁担出发了,手挖肩挑,一点也不输给壮劳力,父亲年轻的肩膀和他的扁担一起成长,挣下了一个又一个工分。

⑥到了冬季,生产阴暇时,别人靠着草垛晒太阳打扑克,父亲却早早地挑着扁担,踩着薄薄的白霜,朝着几十里外的大山里出发了。父亲要赶在日落之前,用他的扁担把大山里的木炭或毛竹挑回来,第二天天不亮,又挑着到十几里外的集镇上卖掉,两天一个来回,靠卖苦力赚个差价。其中的艰辛,父亲从不说,只有他肩上的扁担最为相知。日子一天天过去,父亲和祖母告别了寄居的日子,盖下了他人生当中第一个三间土墙瓦房,这也是我们兄妹出生,成长的地方,这里的一砖一瓦一木,都有父亲扁担的功劳。

⑦后来,实行联产承包责任制了,父亲有了母亲的加盟,内有祖母把持家务,外有父亲母亲两把扁担“双剑合一”,闪悠闪悠的扁担,把家里的日子担得红红火火,原有的土墙房也最早换成了村上人羡慕的窗明几净的砖瓦房,我们兄妹也在扁担声里,步入各自的人生学堂。

⑧记得还是那年大三放寒假时,我写信告知父亲火车具体到站的车次,父亲来信说要过来接我。火车入站还没停稳,透过车窗,外面接站的人群涌动,父亲个头小,但我远远地就看见父亲肩上高高斜挑的扁担,和扁担上头用绳扎着的一个包袱,那是父亲和别人永远不一样的标配。父亲和众人一样,沿着路基朝着火车停的方向缓缓地追,我突然发现,父亲弓着的身子,像他的扁担一样,步履有些蹒跚,我的双眼瞬间就模糊了。下了车,父亲接到我,仍然坚持用他的扁担把我的行李挑在肩上,让我跟在后面走。

⑨走着走着,父亲就步入了老年,与他的扁担一起,在乡村的舞台上退役,静成岁月的一角。代替父亲扁担的,是隆隆而起的收割机,是一个艳如朝阳的新时代。

⑩但父亲和他的扁担,一生坦荡,坚韧,直行,响彻在我人生行走的每一句诗行里。

18.下列对文章内容的理解和分析不正确的一项是( )。

A.选文的语言生动精练,父亲的形象饱满,作者笔尖饱含情感,令人动容。

B.印象中,无论是上街赶集,还是串门走亲戚,扁担总是和父亲形影不离。

C.第③段承接上文父亲的扁担的用途和选材,引出下文对父亲一生的叙述。

D.父亲与扁担一起退出时代的舞台,但他们的品质仍引领“我”勇往前行。

19.请根据下面所给的提示,将父亲这一生挑着扁担“负重前行”的相关事件补充完整。

不同时期 相关事件

修理河道时 (1)

生产闲暇时 (2)

联产承包责任制时 父母一起用扁担把日子担的红火,住上了砖瓦房。

“我”大三放寒假时 (3)

20.结合语境,按要求赏析。

(1)秋天,扁担在父亲的肩上唱着金色的歌,经常是一头挑着星星,一头挑着月亮,早出晚归。(从修辞角度赏析)

(2)火车入站还没停稳,透过车窗,外面接站的人群涌动,父亲个头小,但我远远地就看见父亲肩上高高斜挑的扁担,和扁担上头用绳扎着的一个包袱,那是父亲和别人永远不一样的标配。(赏析加点词语)

21.结合内容分析本文中父亲的形象。

22.文章以“父亲的扁担”为题,请简要分析这个题目的作用。

阅读下面选文,完成下面小题。

从“哪吒登顶”看文化自信

崔妍

①近日,《哪吒之魔童闹海》登顶全球影史单一市场票房榜,并不断迈上新台阶。同时,哪吒的形象还出海,闪耀纽约时代广场大屏,吸引世人目光。从“三岁小儿”到“百亿影帝”,这部演绎神话也创造神话的中国动漫电影,它成功将中国传统文化推向世界舞台。由此可见,《哪吒之魔童闹海》的成功是中国文化自信的生动体现,展现了中华文化在传承与创新、科技赋能、经济融合等方面的强大生命力,为中国电影产业和文化传播开辟了新的发展空间,也为推动经济高质量发展注入了新动能。

②《哪吒之魔童闹海》的成功,首先在于其对传统文化的传承与创新。电影通过三维动画技术复现“山河社稷图”,将《周易》中的八卦阵哲学可视化,同时融入青铜饕餮纹、汉代漆器等传统元素,让观众在光影流动中感受到中华文化的深厚底蕴。然而,传承并非守旧。电影大胆创新,塑造了“一头六臂”的哪吒新形象,既保留了传统神话的精髓,又赋予了角色新的生命力。这种守正创新的实践,正是文化自信的体现,只有在对传统文化深刻理解的基础上进行创造性转化,才能让文化焕发新的生机。

③文化自信不仅源于对传统的坚守,更源于对科技创新的不懈追求。《哪吒之魔童闹海》通过3D建模、粒子特效、动态捕捉等技术,实现了震撼的视觉效果。例如,电影中妖兽身后的万条锁链通过物理引擎独立运算,展现了“动态美感”算法的创新应用。这些技术突破不仅打破了长期以来好莱坞对全球票房的垄断,更展现了中国电影工业的崛起。文化筑基、创新赋能、科技领跑,三者相辅相成,为中国电影产业拓宽了发展空间。

④《哪吒之魔童闹海》的成功不仅体现在票房上,还体现在其对经济的拉动作用。电影IP通过联名汽车、周边产品等形式,催生了新的消费模式和经济业态;相关景点成为旅游热点,带动了影视股的回暖。文化与经济的深度融合,不仅创造了经济效益,还提升了文化的影响力。例如,电影的成功吸引了大量外国游客来华体验中国文化,春节期间境外来华人员支付交易笔数和金额大幅增长,充分展现了“世界的中国”的强大引力。文化自信不仅是精神层面的追求,更是推动经济高质量发展的重要力量。

⑤《哪吒之魔童闹海》的成功,是文化自信的生动写照。未来,我们应继续乘势而上,精耕细作,让更多“魔童”现世,推动中国文化走向世界,为经济发展注入新动能。文化自信,不仅是我们立足当下的底气,更是我们走向未来的力量源泉。

23.选文的中心论点是什么?

24.选文第①段有什么作用?

25.选文第③段画线句运用了哪种论证方法?有什么作用?

26.《哪吒之魔童闹海》中,哪吒被塑造成“一头六臂”的新形象,有人认为A:这是对传统神话的颠覆,破坏了哪吒的经典形象;也有人认为B:这种创新赋予了角色新的生命力,更符合现代观众的审美。你同意哪种看法?是A还是B?简要说明理由。

四、写作与表达

27.按要求作文。

著名儿童文学家梅子涵老师说:“我们从小到大,每天的日常,毕竟更像散文,这一颗那一粒,要捡起来,仔细看,原来真是有不少的明亮。”是啊,在我们的日常生活中,总有一些人、一些事,犹如一束光,明亮着我们的眼,也明亮着我们的心。

请你以“记忆中的那束光”为题目,写一篇文章。

要求:①选择你最能驾驭的文体,写你最熟悉的内容,表达你的真情实感;

②文中不要出现真实的校名、姓名,否则扣分;

③不得抄袭;

④不少于600字。

试卷第2页,共6页

试卷第3页,共6页

参考答案

题号 1 2 3 4 5

答案 C C A C D

1.C

【解答】本题考查字音。

A.伫立(chù)——zhù;

B.锱铢(zǐ)——zī,不屑置辨(xuè)——xiè;

D.稽首(jī)——qǐ;

故选C。

2.C

【解答】本题考查字形。

A.不可捉模——不可捉摸;

B.鞠躬尽粹——鞠躬尽瘁;

D.烦燥——烦躁;

故选C。

3.A

【解答】本题考查成语使用。

A.戛然而止:声音因为被打断而突然终止,形容声音突然终止。在此指的是“路灯突然不亮了”,使用不当;

B.叹为观止:指赞美所见到的事物好到了极点。在此指的是“苏翊鸣的动作好到极点”,使用正确;

C.惊心动魄:使人神魂震惊。形容使人十分惊骇紧张到极点。在此指的是“场面让人很紧张”,使用正确;

D.大彻大悟:彻底觉悟或醒悟,多用于形容思想观念的革新。在此指的是“他醒悟过来,思想观念得到革新,认识自己错误”,使用正确;

故选A。

4.C

【解答】本题考查病句修改。

A.搭配不当,应删掉“人生感受和”;

B.成分残缺,应在句末加上“的身影”;

D.句式杂糅,应删去“由”即可;

故选C。

5.D

【解答】本题考查文学文化常识。

D.有误,《资治通鉴》是由北宋史学家司马光主持编纂的一部编年体通史,记录了从战国到五代十国的历史。而司马迁是西汉时期的史学家,他所著的是纪传体通史《史记》;

故选D。

6.B

【解答】考查对基础知识的理解。

B.“放松下来”是动补短语,不是“主谓短语。”

故选B。

7. 独怆然而涕下 山重水复疑无路 可远观而不可亵玩焉 化作春泥更护花 不畏浮云遮望眼 朔气传金柝 惟解漫天作雪飞 会当凌绝顶 一览众山小

【解答】本题考查名句默写。默写题作答时,一是要透彻理解诗文的内容;二是要认真审题,找出符合题意的诗文句子;三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错字。本题中的“怆、涕、疑、亵、焉、畏、遮、朔、柝、惟、凌、览”等字词容易写错。

8.(1)示例一:选择长妈妈。长妈妈善良、淳朴、热情且关心鲁迅,她把鲁迅的心愿一直挂在心上,想方设法买来了《山海经》。这本书成为鲁迅最为心爱的宝书,影响着他的一生。鲁迅对长妈妈怀有敬意、愧疚和无比的怀念,一直想找机会弥补和感谢,因此他可能会选择长妈妈同行。

示例二:选择范爱农。范爱农是一个孤傲、正直、倔强、爱国的知识分子,他不满黑暗社会,一生追求革命,但备受迫害,不知道用什么办法来实现自己的爱国之志。鲁迅一直很理解范爱农。恰逢世运盛会,范爱农定会迫不及待选择前往,鲁迅应该会满足他的心愿,选择与他同行。

(2) 寿镜吾 藤野先生 菩提老祖 唐僧(唐三藏)

【解答】(1)本题考查对名著中人物形象的理解分析。

长妈妈是鲁迅儿时的保姆,她的形象复杂多样,既有愚昧迷信的一面,也有质朴善良、勤劳的一面。她喜欢切切察察,限制鲁迅的行动,睡觉时占满整个床铺,但同时她也懂得许多规矩和礼节,比如压岁钱、祝福的话和吃福橘等。最令人感动的是,当鲁迅渴望得到《山海经》时,长妈妈竟然设法买来了这本书,这体现了她对孩子的关爱和重视教育。

陈莲河是《父亲的病》中提到的一位名医,他为鲁迅的父亲治病。陈莲河的形象主要表现为他的封建迷信和不负责任。他开出的药方不仅昂贵,而且充满了迷信色彩,如要用蟋蟀一对作为药引,这反映了当时一些所谓“名医”的荒谬和无能。

范爱农是鲁迅在日本留学时结识的朋友,是一位觉醒的知识分子。他具有强烈的爱国情怀和对社会的不满,但在黑暗的社会环境中,他无法找到出路,最终陷入了痛苦和绝望之中。鲁迅对范爱农的描绘充满了同情和理解,暗示了他对范爱农可能的自杀表示怀疑。

衍太太是鲁迅的邻居,也是一个重要的女性角色。她在鲁迅眼中是一个自私自利、多嘴多舌、喜欢使坏的妇人。她怂恿孩子们做一些危险的事情,如吃冰、转圈摔倒,甚至教唆鲁迅偷母亲的首饰并散布流言。尽管鲁迅在表面上对她有所赞扬,但实际上他对衍太太充满了鄙视。

以上人物形象各具特色,通过他们的故事,鲁迅展现了他对社会现象的深刻洞察和批判。长妈妈代表了底层劳动人民的质朴善良,范爱农象征了知识分子的困境,他们身上有着鲁迅先生的温馨的回忆;而陈莲河则揭露了封建医学的荒谬,衍太太则是自私虚伪的典型代表,他们身上有着鲁迅先生的理性的批判。这些人物共同构成了鲁迅记忆中的那个时代和社会的缩影。鲁迅如果选择一位同行者,应该从长妈妈和范爱农选择。

(2)本题考查文学常识和名著内容理解分析。

第一空:《从百草园到三味书屋》描述了作者儿时在家中百草园得到的乐趣和在三味书屋读书严格但不乏乐趣的生活,揭示儿童广阔的生活趣味与束缚儿童天性的封建书塾教育的尖锐矛盾。在这篇文章里提到了鲁迅幼年的一位老师寿镜吾先生。在鲁迅笔下他是方正,质朴,博学的人。

第二空:在《朝花夕拾》中,鲁迅在日本求学时遇到了一位严谨求实的老师——藤野先生。他对鲁迅的学习和生活都给予了极大的关心和帮助,对鲁迅的科学精神也产生了深远的影响。因此,可以得出结论,藤野先生是鲁迅生命中的恩师,也是影响他最深的人之一。

第三空:菩提祖师,《西游记》中人物,实力不在如来之下。是孙悟空去拜师学艺时,遇到的第一位师傅。他收孙悟空为徒,传授他七十二般变化和筋斗云,但菩提祖师预知孙悟空一定会惹出是非,故要求孙悟空保密,绝不能提起师门状况,曾习道的往事。《西游记》中菩提祖师,佛教的名字,道家的气质打扮,儒家的行事思想。

第四空:根据《西游记》内容可知,众神捉住大闹天宫的孙悟空,用尽办法都无法斩杀他。后来玉皇大帝请来如来佛祖,如来佛祖将其压在五行山下。五百年后,唐僧经过,揭下金字压帖,将其解救,并收其为徒,孙悟空无奈之下只得接受这份约束,被戴上“紧箍咒”,一路护送唐僧西天取经。

9.(1)示例一:①中国一直以文明古国著称,古诗是中华文明的最好体现。无论是唐贤,还是今人,都被古诗的魅力深深吸引。今天,就让我们在古诗苑中漫步,一起体会古诗的美好吧!

示例二:②各位同学,大家好中国是一个诗的国度。特别是古典诗歌,源远流长,名家辈出,佳作如林,在中华文明史上蔚为壮观。今天,让我们漫步于古诗苑,含英咀华,接受一次美的洗礼吧。

(2) 别出心裁品古诗 分门别类辑古诗

(3)示例: 八(1)班成功举办古诗词诵读比赛

【解答】(1)本题考查拟写开场白。围绕“古诗苑漫步”的主题,同时要营造出富有诗意的氛围,激发同学们参与活动的兴趣。可以通过引用经典诗句或对古诗的赞美之词来引入活动

示例:同学们,“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”,古诗,是中华民族文化宝库中的璀璨明珠,它以简洁的语言、丰富的意象、深刻的内涵,展现了古人的智慧和情感。今天,让我们一起漫步古诗苑,领略古诗的魅力,感受古人的诗意人生。

(2)本题考查活动设计。围绕“古诗苑漫步”的主题,注意示例格式:四字短语+三字动宾结构(活动形式)。

示例:活动二:妙笔生花写古诗;活动三:诗中有画绘古诗。

(3)本题考查拟写新闻标题。新闻的标题可以根据新闻的导语来拟定,并且按照“对象+事件”的形式进行概括。根据新闻导语“为了弘扬博大精深的传统文化,让同学们进一步感受古诗词的魅力,我们八(1)班于3月10日至12日开展了以‘经典诵读’为主题的古诗词诵读比赛”可知,新闻主体: 八(1)班古诗词诵读比赛。新闻事件:该比赛顺利举办并圆满结束。据此得出答案:八(1)班古诗词诵读比赛圆满结束。(或八(1)班开展古诗词诵读比赛)

10. 器皿(容器、盆、碗等) ④ 11.(1)我只喜爱莲花从淤泥里长出而不沾染(污秽),经过清水洗涤但并不显得妖艳。(2)贤士君子(或读书人)失节于他人,也像这(松树)一样啊。 12.松之性直上/虽数尺/自亭亭也 13.甲文通过对莲的形象和品质的描写,寄予了作者对君子人格的肯定和追求,表达了作者不与世俗同流合污,洁身自好的志趣。乙文通过歌颂于逆境中顽强生长的松树来赞美君子的正直品格。

【导语】这篇阅读文章通过两篇古文《爱莲说》和《松喻》,展现了古代文人托物言志的写作手法。《爱莲说》中,周敦颐以莲花的“出淤泥而不染”象征君子的高洁品格,表达了对清正廉洁、独立不阿的追求;而《松喻》中,王晫则通过松树的挺拔不屈,比喻士人应坚守节操,不为世俗所屈。两篇文章都通过自然物的特性,寄托了作者对理想人格的向往和对社会现实的反思,体现了文人借物抒怀、以物喻志的深厚文化底蕴。

10.本题考查重点文言词语在文中的含义。根据图表,结合解词示例和文言词语在具体语言环境中的用法分析。

①据形索义。形旁“皿”通常和器皿有关,所以盎应该是一种容器。盎:器皿(容器、盆、碗等)。句意是:有人把它移栽到花盆中。

②语境推测。“凌碧霄”意思是高升到云霄。推测“凌”的意思是“登上”,故选④。

11.本题考查文言文句子的翻译。

文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。

(1)重点字词意思:独,只;染:污染;濯:洗涤;妖:妖艳。

(2)重点字词意思:失身,指丧失气节;亦:也;尤:像;是:这样。

12.本题考查文言文断句。

根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。

这个句子的大意是:松树的本性是笔直向上生长,即使只有几尺高,也自然是挺拔的。“松之性直上”这是句子的主语部分,描述了松树的本性,即“直上”生长。“虽数尺”表示即使松树只有几尺高,也依然保持“亭亭”的姿态。“自亭亭也”这是句子的谓语部分,描述了松树“亭亭”的姿态。据以上分析断句为:松之性直上/虽数尺/自亭亭也。

13.本题考查内容理解与分析能力。

在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可。

结合【甲】文“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”写出了莲花的纯洁、正直和清香,莲花“出淤泥而不染”象征作者在污浊的环境中保持高洁,洁身自好;“濯清涟而不妖”则表明作者不媚俗、不张扬,通过对莲的形象和品质的描写,寄予了作者对君子人格的肯定和追求,表达了作者不与世俗同流合污,洁身自好的志趣。

结合【乙】文“松之性直上虽数尺自亭亭也”句中松树“直上”“亭亭”象征士君子应保持正直;“屈其枝,缚其节”则比喻士君子失节于人。乙文通过歌颂于逆境中顽强生长的松树来赞美君子的正直品格。

参考译文:

【甲】

水上和陆地上草本木本的花中,可爱的有很多。晋代陶渊明唯独喜爱菊花。自从唐朝以来,世上的人都很喜爱牡丹。我唯独喜欢莲花,它从淤泥中生长出来,却不受淤泥的沾染;它经过清水的洗涤后,却不显得妖媚。它的茎中间是贯通的,外形是笔直的,不生枝蔓,不长枝节。香气传播得越远越清幽,它笔直洁净地立在那里,只可以远远地观赏,却不可靠近去玩弄它。

我认为,菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中的君子。唉!对于菊花的喜爱,在陶渊明之后就很少听到了。喜爱莲花的,还有什么人像我一样的吗?对于牡丹的喜爱,应该是很多人了。

【乙】

松树的本性是笔直向上生长,即使只有几尺高,也自然是挺拔的。有人把它移栽到花盆中,放置在华丽的房屋内,弯曲它的枝干,束缚它的枝节,浇灌它,使它长得蓬蓬勃勃如同倒伏的伞盖。这并非不能取悦于人,然而与那生长在山谷山岭之间,直插青云,高升到云霄,在严霜积雪中依然生机勃勃、矫健葱郁的松树相比,相差又怎么样呢?唉!贤士君子委身于人,也如同这松树一样啊。

14.D 15.不能删去。“大约”表示估计、猜测,说明“每天走4000步能显著降低早逝风险”是估测出来的,是约数。删去后,就变为确数,句子表意过于绝对,可能与实际不符。“大约”一词体现了说明文语言的准确性、严密性。 16.列数字、作比较。运用具体的数据,将是否进行每天3.7分钟VILPA的人进行比较,突出说明了每天进行3.7分钟VILPA的重要性。 17.①每天尽量多步行,少骑车或开车,用多步行的方式延长寿命;②可以有意识地进行不低于3.7分钟的日常间歇性剧烈体能活动,以降低癌症风险。

【导语】这三则材料聚焦运动与健康的关系。材料一表明走得越多对健康好处越大,身体活动不足是常见死亡原因,强调生活方式改变的重要性;材料二指出每天走 4000 步可降低早逝风险,超 7000 步益处最大;材料三说明运动益处多,日常短暂剧烈运动能降低癌症风险。整体凸显运动对健康的积极意义。

14.本题考查理解材料内容。

D.从材料三第④段“此外,当每天进行 4.5 分钟 VILPA,与总体癌症风险降低 20% 相关”可知,是每天进行4.5分钟VILPA与总体癌症风险降低20%相关,而不是 3.7 分钟,D 选项与材料内容不相符。故选D。

15.本题考查分析说明文语言。

首先明确说明文语言的特点,一些词语的使用是为了使表达更准确、严密。“大约”这个词在“每天走大约 4000 步能显著降低早逝风险”这句话中,表示的是一种估计、猜测的语气。因为这是对研究结果的一种表述,实际情况中不可能精确到正好是 4000 步才会显著降低早逝风险,所以“大约” 表明这个 4000 步是一个约数。 如果删去“大约”,句子就变成了“每天走 4000 步能显著降低早逝风险”,这样就变成了一个确数,给人一种非常绝对的感觉,而在实际研究中很难做到如此精确的界定,可能与实际情况不相符。所以“大约”一词体现了说明文语言的准确性、严密性,不能删去。

16.本题考查说明方法及作用。

“对于运动相关的癌症发病率每天最小的剂量是 3.7 分钟,与不进行 VILPA 的人相比,每天 3.7 分钟 VILPA,运动相关的癌症风险降低 28%”,句子中出现了具体的数字 “3.7 分钟”“28%”,这是列数字的说明方法;同时将“不进行 VILPA 的人”和“每天进行 3.7 分钟 VILPA 的人”关于运动相关癌症风险的情况进行对比,这是作比较的说明方法。列数字能够使说明更加准确、具体,让人更直观地了解到相关数据;作比较则通过对比突出事物的特点。在这里,运用列数字和作比较的说明方法,通过具体的数据以及两者之间的对比,突出强调了每天进行 3.7 分钟 VILPA 对于降低运动相关癌症风险的重要性,使读者对日常间歇性剧烈体能活动(VILPA)的作用有更清晰的认识。

17.本题考查提建议。

根据材料一第①段“走得越多,对健康的好处就越大”“久坐的生活方式可能会导致心血管疾病的增加和寿命的缩短” 以及材料二第②段“每天走大约 4000 步能显著降低早逝风险,走超过 7000 步时益处最大”等内容,建议久坐的人每天尽量多步行,比如少骑车或开车,增加步行的机会,通过多步行的方式来降低心血管疾病风险、延长寿命。

从材料三第③段“对于运动相关的癌症发病率每天最小的剂量是 3.7 分钟,与不进行 VILPA 的人相比,每天 3.7 分钟 VILPA,运动相关的癌症风险降低 28%”可知,日常间歇性剧烈体能活动(VILPA)对健康有益。所以建议久坐的人可以有意识地进行不低于 3.7 分钟的日常间歇性剧烈体能活动,例如在日常生活中增加一些短暂的剧烈运动,像追公交、为了上班不迟到时的奔跑等,以此来降低癌症风险 ,改善身体健康状况。

18.C 19. 不满十六岁的父亲带着扁担手挖肩挑,挣下一个个工分。 父亲用扁担挑木炭或毛竹去卖,盖下了土墙房。 父亲用扁担挑着“我”的行李,接“我”回家。 20.(1)运用拟人的修辞手法,将扁担人格化,生动形象地描绘出父亲劳作时扁担发出的美好动听的声音及父亲早出晚归辛勤劳作的情景,突出父亲勤劳能干的品质。

(2)“标配”的意思是指一般的、基本的装备,符合最低标准;也指标准的配备。句中是指把扁担斜挑在肩上,并在扁担上用绳扎一个包袱这样的装扮是父亲标准的配备,也是父亲与别人的区别,突出了父亲形象特征——像他的扁担一样,韧性十足,负重前行。 21.(1)勤劳能干、吃苦耐劳。春夏秋三季,父亲都挑着扁担一趟一趟地在田地里劳作,早出晚归。

(2)坚韧顽强、执着坚守。文中的父亲从十几岁时起,便用年轻稚嫩的肩膀挑起家庭的重担,凭借自己的坚韧、顽强,历尽千辛,让家人过上好日子。 22.文章的标题“父亲的扁担”既是文章的线索,又点明了文章的主要内容。概括父亲勤劳质朴的一生,表达对父亲的感激和敬意。

【导语】这篇散文通过“扁担”这一意象,朴素、生动地刻画出父亲勤劳、坚韧不拔的形象。文章描绘了不同场景下父亲与扁担的相伴,如春播、秋收以及日常生活中扁担的多用途,凸显父亲的辛劳与朴实。叙述视角下,扁担不仅是父亲劳作的工具,还象征着他一生的责任与担当。文章在结尾处,将扁担的品质深植于“我”的成长中,呼应全文,展现父子情感的传承与对时代变迁的感悟。

18.本题考查对文章内容的理解和分析。

C.文章第②段写的是扁担基本上是和父亲形影不离,不离不弃,并不是写父亲的扁担的用途和选材,因此题干中“第③段承接上文父亲的扁担的用途和选材”说法有误;

故选C。

19.本题考查对文章内容的概括。

(1)结合“修理河道时”可锁定答题区域在第⑤段。结合第⑤段中的“大集体时,公社招民工修理河道,每家每户都要出一个劳动力,那时父亲还不满十六岁,便带着他的扁担出发了,手挖肩挑,一点也不输给壮劳力,父亲年轻的肩膀和他的扁担一起成长,挣下了一个又一个工分”可知,这里写了公社招民工修理河道时,不满十六岁的父亲,带着它的扁担手挖肩挑挣下了一个又一个工分。据此可概括为:不满十六岁的父亲带着扁担手挖肩挑,挣下一个个工分。

(2)结合“生产闲暇时”可锁定答题区域在第⑥段。结合第⑥段中的“父亲却早早地挑着扁担,踩着薄薄的白霜,朝着几十里外的大山里出发了。父亲要赶在日落之前,用他的扁担把大山里的木炭或毛竹挑回来,第二天天不亮,又挑着到十几里外的集镇上卖掉,两天一个来回,靠卖苦力赚个差价”可知,生产闲暇时父亲挑着扁担到十几里外的大山挑木炭和毛竹,再挑到集市上换钱。结合“盖下了他人生当中第一个三间土墙瓦房”可知,父亲靠扁担盖下了土墙房。故可概括:父亲用扁担挑木炭或毛竹去卖,盖下了土墙房。

(3)结合“‘我’大三放寒假时”可锁定答题区域在第⑧段。结合第⑧段中的“我写信告知父亲火车具体到站的车次,父亲来信说要过来接我”“下了车,父亲接到我,仍然坚持用他的扁担把我的行李挑在肩上,让我跟在后面走”可知,此部分写父亲来接“我”回家,因为行文围绕着“扁担”来写,所以概括时要突出父亲用扁担挑着“我”的行李。据此可概括出:父亲用扁担挑着“我”的行李,接“我”回家。

20.本题考查语言的赏析。

(1)根据题干要求,本题需从修辞的角度作答。从“扁担在父亲的肩上唱着金色的歌”可看出这个句子运用了拟人的修辞手法,说扁担唱着歌,是将扁担人格化,赋予人的情态。结合前文“春上要给庄稼地备足农家肥,父亲是一担一担地挑,扁担是咯吱咯吱地响”可知,“扁担唱歌”指的是扁担发出的声响,把扁担发出的咯吱咯吱的声响说成是唱歌,由此可知是写出了扁担发出的声音是美好动听的。从“经常是一头挑着星星,一头挑着月亮,早出晚归”可看出父亲的勤劳能干。

(2)根据题干要求,本题需从词语的角度作答。需先理解词语的本义,再结合具体语境分析其句中义,最后赏析其表达效果。“标配”的本义是指一般的、基本的装备,符合最低标准;也指标准的配备。结合“父亲个头小,但我远远地就看见父亲肩上高高斜挑的扁担,和扁担上头用绳扎着的一个包袱”可知,句中指的是把扁担斜挑在肩上,并在扁担上用绳扎一个包袱这样的装扮是父亲标准的配备,结合“那是父亲和别人永远不一样的标配”可知父亲的标准配备和别人是不一样的,写出了父亲与别人的区别。从父亲标准配备是把扁担斜挑在肩上,并在扁担上用绳扎一个包袱,并结合第④段“的确,父亲的一生,也像他的扁担一样,韧性十足,负重前行”可看出父亲的形象特征是像他的扁担一样,韧性十足,负重前行。

21.本题考查人物形象分析。

结合第①段“春上要给庄稼地备足农家肥,父亲是一担一担地挑”“夏天,父亲的扁担是响在田埂上最欢的一把口琴,抢收抢种,父亲要把刚刚打下的稻谷一趟一趟往谷场上挑”“秋天,扁担在父亲的肩上唱着金色的歌,经常是一头挑着星星,一头挑着月亮,早出晚归”,第⑥段“到了冬季,生产阴暇时,别人靠着草垛晒太阳打扑克,父亲却早早地挑着扁担,踩着薄薄的白霜,朝着几十里外的大山里出发了”可知,父亲一年四季用扁担挑农家肥、稻谷,赶集卖稻米、换农药化肥,冬季挑木炭或毛竹去卖等行为,可以看出他非常勤劳。故父亲早出晚归,是一个勤劳能干、吃苦耐劳的人;

结合第⑤段“父亲立志要用他的双手双肩撑起一个风雨飘摇的家”“一点也不输给壮劳力,父亲年轻的肩膀和他的扁担一起成长,挣下了一个又一个工分”可知,父亲十几岁时祖父去世,他立志撑起家庭,在大集体时做民工,冬季卖苦力,像扁担一样韧性十足,负重前行,体现了他的坚韧。

第⑥段“两天一个来回,靠卖苦力赚个差价。其中的艰辛,父亲从不说,只有他肩上的扁担最为相知”“日子一天天过去,父亲和祖母告别了寄居的日子,盖下了他人生当中第一个三间土墙瓦房”第⑦段“闪悠闪悠的扁担,把家里的日子担得红红火火,原有的土墙房也最早换成了村上人羡慕的窗明几净的砖瓦房”可知,父亲凭借着自己的勤劳、坚韧、顽强、能吃苦,他历尽千险,让家人过上红红火火的好日子。可见父亲是一个坚韧顽强、执着坚守的人。

22.本题考查标题 的作用。

“父亲的扁担”这个题目作为线索,贯穿全文。“父亲的扁担”在文中反复出现,从父亲在不同季节用扁担劳作,到赶集、走亲戚带着扁担,再到用扁担支撑家庭、迎接子女等,扁担贯穿了文章的始终。文章以扁担为线索,使文章的结构更加紧凑,条理更加清晰。读者可以通过扁担这一具体的事物,清晰地了解到父亲的生活经历和品质。

从其象征意义来看,扁担象征着父亲勤劳、坚韧、有责任感的品质。父亲一生都与扁担相伴,用扁担挑起家庭的重担,就像扁担一样韧性十足,负重前行。通过扁担这一象征物,深化了文章的主题,使读者更加深刻地理解父亲的形象和他所代表的精神。

“父亲的扁担”这个题目新颖独特,与常见的以人物或事件为题的文章不同,容易引起读者的好奇心。读者会想知道父亲的扁担有什么特别之处,为什么以扁担为题,从而激发读者的阅读兴趣,促使读者进一步阅读文章,了解父亲与扁担的故事。

23.《哪吒之魔童闹海》的成功是中国文化自信的生动体现,展现了中华文化在传承与创新、科技赋能、经济融合等方面的强大生命力,为中国电影产业和文化传播开辟了新的发展空间,也为推动经济高质量发展注入了新动能。 24.通过介绍《哪吒之魔童闹海》登顶全球影史单一市场票房榜和哪吒形象在纽约时代广场展示的事例,引出中心论点:《哪吒之魔童闹海》的成功是中国文化自信的生动体现,展现了中华文化在传承与创新、科技赋能、经济融合等方面的强大生命力,为中国电影产业和文化传播开辟了新的发展空间,也为推动经济高质量发展注入了新动能,激发读者的阅读兴趣,作为事实论据证明中心论点,引出下文的具体论述。 25.举例论证,通过列举电影中妖兽身后的万条锁链的事例,具体有力地论证了文化自信不仅源于对传统的坚守,更源于对科技创新的不懈追求的观点(或:科技创新在文化自信中的重要作用),从而有力地证明了本文的中心论点。 26.我同意B,理由如下:①创新与传承相结合:电影在保留传统神话精髓的基础上,通过“一头六臂”的形象创新,赋予了哪吒新的生命力。这种创新不仅没有破坏经典形象,反而通过现代技术和审美重新诠释了角色,使其更具时代感。②符合现代观众需求:现代观众对电影角色的期待不仅仅是传统的复刻,更希望看到具有新意和深度的形象。③文化自信的体现:这种创新正是文化自信的表现,表明我们不仅能够坚守传统,还能在传统基础上进行创造性转化,推动中国文化走向世界。

我同意A,理由如下:①经典形象的独特性:哪吒的传统形象深入人心,尤其是“三头六臂”作为其标志性特征,承载了深厚的文化内涵和情感记忆。将其改为“一头六臂”削弱了经典形象的独特性和辨识度,容易让观众感到陌生和不适。②文化传承的完整性:哪吒作为中国传统文化中的经典角色,其形象应当尽量保持原汁原味,以尊重历史和文化的原貌。③观众的情感认同:许多观众对哪吒的传统形象有着深厚的情感认同,改动可能会引发观众的不满,这种情感上的抵触可能会影响电影的文化传播效果。

【导语】这篇选文以《哪吒之魔童闹海》的成功为切入点,探讨了文化自信的多重内涵。文章从传统文化的传承与创新、科技赋能、经济融合等角度,深入分析了该电影如何通过守正创新、技术突破和商业运作,推动中国文化走向世界。全文逻辑清晰,论证有力,既展现了中华文化的深厚底蕴,也强调了文化自信在推动经济高质量发展中的重要作用。文章语言简洁,观点鲜明,具有较强的现实意义和启发价值。

23.本题考查论点提炼。

结合第①段“近日,《哪吒之魔童闹海》登顶全球影史单一市场票房榜,并不断迈上新台阶。同时,哪吒的形象还出海,闪耀纽约时代广场大屏,吸引世人目光。从‘三岁小儿’到‘百亿影帝’,这部演绎神话也创造神话的中国动漫电影,它成功将中国传统文化推向世界舞台。由此可见,《哪吒之魔童闹海》的成功是中国文化自信的生动体现,展现了中华文化在传承与创新、科技赋能、经济融合等方面的强大生命力,为中国电影产业和文化传播开辟了新的发展空间,也为推动经济高质量发展注入了新动能”可知,文章开篇先阐述了《哪吒之魔童闹海》取得的成功,如登顶票房榜、形象出海等,接着通过“由此可见”引出对其成功意义的总结。这里明确指出《哪吒之魔童闹海》的成功是中国文化自信的生动体现,并且具体说明了它在中华文化的传承与创新、科技赋能、经济融合等方面所展现的强大生命力,以及对中国电影产业、文化传播和经济发展的积极作用。

由此可知,文章首段就提出了中心论点,即《哪吒之魔童闹海》的成功是中国文化自信的生动体现,展现了中华文化在传承与创新、科技赋能、经济融合等方面的强大生命力,为中国电影产业和文化传播开辟了新的发展空间,也为推动经济高质量发展注入了新动能。后文的②③④段分别从传承与创新、科技赋能、经济融合这三个方面对该论点进行了具体的论证和阐述,进一步强调和支撑了这一中心论点。

24.本题考查句段作用。

结合第①段“近日,《哪吒之魔童闹海》登顶全球影史单一市场票房榜,并不断迈上新台阶。同时,哪吒的形象还出海,闪耀纽约时代广场大屏,吸引世人目光”可知,作者开篇抛出《哪吒之魔童闹海》在票房和国际展示上取得的突出成就。这样极具影响力的事例,瞬间抓住读者眼球,激发读者对电影成功背后原因的好奇,从而激发阅读兴趣。

紧接着,文中提到“由此可见,《哪吒之魔童闹海》的成功是中国文化自信的生动体现……注入了新动能”,以电影成功事例为基础,顺势引出文章的中心论点,使论点有事实依据,得以立足。且这一论点涵盖了文化传承创新、科技赋能、经济融合等多方面,为后文从这些角度展开具体论述埋下伏笔,自然地引出下文。由此可知,第①段在激发兴趣、引出论点、引出下文以及充当论据方面都发挥了重要作用。

25.本题考查论证方法及作用。

结合第③段“文化自信不仅源于对传统的坚守,更源于对科技创新的不懈追求。《哪吒之魔童闹海》通过3D建模、粒子特效、动态捕捉等技术,实现了震撼的视觉效果。例如,电影中妖兽身后的万条锁链通过物理引擎独立运算,展现了‘动态美感’算法的创新应用”可知,作者先表明文化自信和科技创新紧密相关这一观点。接着以“例如”引出电影里妖兽身后万条锁链这一具体情节,详细阐述其通过物理引擎独立运算,呈现出“动态美感”算法的创新应用。由此可知,这是运用了举例论证,该事例使抽象的观点变得具体可感,生动诠释了科技创新对文化表达的赋能,具体有力地论证了文化自信更源于对科技创新不懈追求的观点,进而有力地支撑了本文关于《哪吒之魔童闹海》成功体现文化自信的中心论点。

26.本题考查意见看法。

做答此题,首先明确题目是对《哪吒之魔童闹海》中哪吒“一头六臂”新形象的两种不同观点(A:对传统神话的颠覆,破坏经典形象;B:赋予角色新生命力,符合现代观众审美)进行选择并阐述理由;对于选择A观点,需要从经典形象的独特性、文化传承的完整性、观众的情感认同等方面来论述“一头六臂”形象为何破坏了经典。对于选择B观点,则要从创新与传承的结合、符合现代观众需求、文化自信的体现等角度说明该形象创新的积极意义。在阐述理由时,要紧密围绕所选观点,结合电影相关内容和文化背景进行分析。

示例一:我同意B。首先,从创新与传承角度看,“一头六臂”并非完全摒弃传统,而是在传承哪吒勇敢、正义等核心精神的基础上进行形象创新。电影利用现代动画技术塑造这一形象,让古老神话以新面貌展现,使哪吒更具新鲜感与吸引力。其次,现代观众追求多元与创新,“一头六臂”这种新颖形象能满足他们对视觉和故事的期待,激发观众对神话故事的兴趣,从而更好地传播传统文化。再者,这一创新是文化自信的有力彰显,表明我们敢于突破传统局限,以现代视角诠释经典,推动中国文化在全球范围内的传播与交流,让世界看到中国文化的创新活力。

示例二:我同意A。一方面,哪吒“三头六臂”的传统形象在人们心中根深蒂固,是经过长期文化积淀形成的经典符号,代表着独特的神话魅力。“一头六臂”的改变使其失去了标志性特征,破坏了经典形象的独特韵味,难以唤起观众对传统哪吒形象的熟悉感和亲切感。另一方面,文化传承讲究原汁原味,保持经典形象的完整性有助于传承文化的本真内涵。随意改动可能导致文化信息的流失和误解。此外,观众对经典形象有着深厚情感纽带,这种形象的改变容易引发观众的反感,降低他们对电影中哪吒角色的认同感,进而影响电影所承载的文化价值的传递,不利于传统文化的有效传承。

27.例文:

记忆中的那束光

有人说,当你到达人生最黑暗的阶段,那么你会遇到最温暖的那束光,毕竟我们都是少年,我们拥有自己的奔放和活力,我们一同走在成长的路上,当我们暮然回首,发现原来那一个个足迹,都在诉说我们的艰难阻险,却又为我们翻唱那时最初的誓言与决心……

当你拼命学习,你是否想过,你是为了什么?当你遇到挫折,打算放弃,你又是否知道当初决定走到这里,又是谁给予你力量……当坎珂,与初心相遇,当黑暗,与誓言重逢,你的心里,是否有一束光,它永远温暖你的心灵,你的记忆里是否有一瞬间永远地停留在你的脑海里……是的,在我的心里,我的记忆里总会有一个人,总有那么一束光,给我成长的道路上留下深深的印记,时刻温暖我的心灵……

记得上小学五年级的时候,我们的语文老师——时尚又和蔼,他是一位工作认真,尽职尽职的好老师,开学后某一天的一节课上,我分心了,以至于作业本上的红叉叉像是群魔乱舞。

下课时,我便被老师请去办公室“喝茶”了,你到办公室,空气像是静止了,突然间毛骨悚然,老师突然说,你上课为什么没认真听?我吱吱呜呜,不知从何说起,老师便开始给我讲道理了,不过当时的我就认为老师在念经,可是现在回想起来的确受益匪浅,那些话像是“金玉良言”,久久回荡在我的脑海里。

是老师让我明白人生就像在登山,只有登高望远才能找到属于自己的风景,然而过程却要比常人更努力,更加坚持,老师给了我光,给了我希望,如果说人生是一个完美的句号,那么我们是不是应该感谢那些为我们停留的逗号,顿号……

老师就是以这样等站的停留,为我们的人生谱写沿途最美的风景,成为记忆中最温暖人心的那束光。

【解答】本题考查命题作文。

一、审题立意。审读导语,抓住关键词句“在我们的日常生活中,总有一些人、一些事,犹如一束光,明亮着我们的眼,也明亮着我们的心”这里运用比喻修辞,把一些人、一些事比成一束光,照亮我们的眼和心,让我更智慧、让我感到温暖、让我们找到方向。审读题目,“记忆中”限定选材,一定是过去的时光中的人和事,“那束光”是题眼,“光”具有照亮、温暖、指明方向等作用,可以引申为对自己人生某个阶段的温暖、指明方向等作用。从题目上看,可以写记叙文和散文。

二、思路点拨。那束光具体指什么?这束光对自己产生了怎样的影响?为什么对这束光难忘?第一个问题最好在开篇明确,第二和第三个问题是文章的中心,可以在具体的事件中逐渐委婉表达出来。可以从自己生活出发,选取自己生活中典型的、独特的、具有思考价值的、怀念价值的素材,那束光可以是父母的爱或者某种品质的,例如父亲人到中年还坚持着学习,照亮了我的学习之路。那束光可以是朋友的指责,例如当我犯错误时,最好的朋友反而批评的最严厉,让我幡然醒悟,照亮我的弱点,督促我进步。那束光可以是某个名人品格的影响,例如司马迁在毁灭性的打击下仍然对理想执着追求的精神震撼了我,让我开启了对自己理想的追求。或者也可以从自然、社会等角度出发,选取有深度的素材来表现。第四,主题。本文要在具体的人和事后面展现出对自己成长的影响,对自己成长的促进作用,这才是“光”的作用。文章结尾点题、深化主题。在表达时可以运用修辞手法,让语言更具有哲理性。

答案第2页,共11页

答案第1页,共11页

同课章节目录